语文必修2人教新课标《故都的秋》课件

文档属性

| 名称 | 语文必修2人教新课标《故都的秋》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-08-21 09:37:46 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

山 行

杜牧

远上寒山石径斜,

白云深处有人家.

停车坐爱枫林晚,

霜叶红于二月花.

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

——王勃《滕王阁序》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,白舸争流,鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

——毛泽东《沁园春长沙》

关于秋的诗文

悲秋诗文

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。-------------------《秋思》

碧云天,黄叶地,西风紧,北雁南飞,晓来谁染霜林醉,总是离人泪。---------------《西厢记》

郁达夫

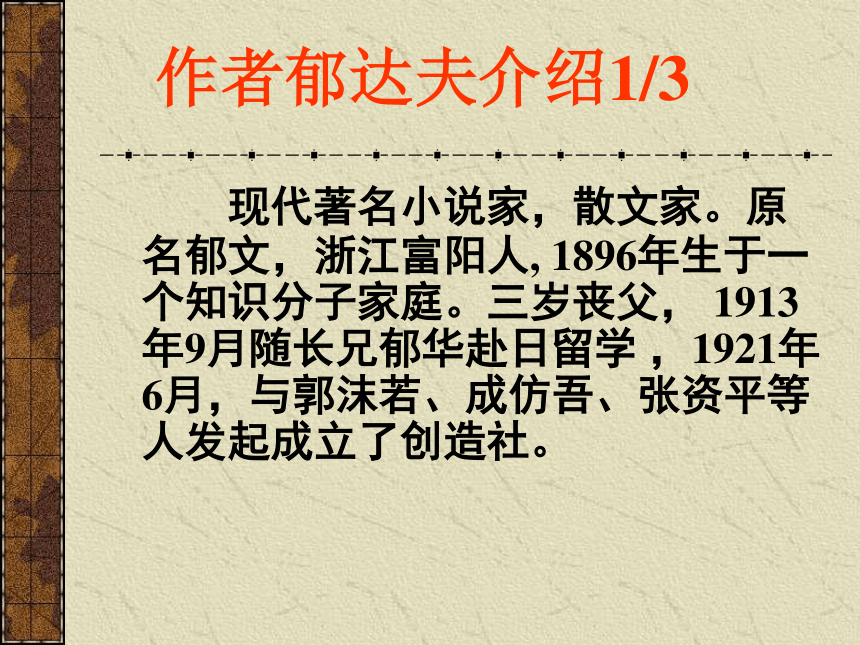

作者郁达夫介绍1/3

现代著名小说家,散文家。原名郁文,浙江富阳人, 1896年生于一个知识分子家庭。三岁丧父, 1913年9月随长兄郁华赴日留学 ,1921年6月,与郭沫若、成仿吾、张资平等人发起成立了创造社。

作者郁达夫介绍2/3

1922年3月《创造季刊》创刊,主编第1期。同年7月自东京帝国大学毕业后回国。小说《春风沉醉的晚上》,为我国现代文学史上最早表现工人形象的作品之一。先后在北京大学、武昌师大、广东大学任教。1933年后,由于白色恐怖的威胁,郁达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的散文。

作者郁达夫介绍3/3

1938年12月携妻儿抵新加坡,曾被日军强迫任翻译七八个月之久,在此期间暗中保护和营救不少印尼群众和华侨。1945年9月日本投降后被日本宪兵秘密杀害,年50岁。

主要作品

小说

《 沉沦》《 春风沉醉的晚上》

《迟桂花》《出奔》《薄奠》

散文

《故都的秋》《 江南的冬景》

品题目:

故都的秋

“故都”两字点明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;

“秋”字确定描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。题目明确而又深沉。

听朗诵,体会文章

思考:

作者笔下故都的秋呈现出怎么样的特点?作者对故都之秋的感情是怎样的?

清, 静, 悲凉

眷恋

思考:文中哪些文字可以体现作者对故都之秋的眷爱?

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过是想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

南国秋与北国秋的比较

江南的秋

故都的秋

特点

感 受

慢、润、淡

多雨而少风

清、静、悲凉

只能感到一点点清凉…总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

即使不出门…自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

作者为什么多次写到南国之秋?

写南国之秋是为了南北对比,以南衬北,突出故都的秋感人至深,令人向往眷念。

五幅秋景图

秋 花

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

到底故都的哪些秋景使作者急切向往、深情眷恋呢?

民居秋意

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

秋 景 图

民

居

秋

意

槐

树

落

蕊

秋

蝉

啼

唱

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

总起

故都之秋:清、静、悲凉,令人向往

江南之秋:慢、润、淡,赏玩不足

分写

民居秋意图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

闲话秋雨图

秋果奇景图

总写

记叙

议论

乡国有异,秋感略同

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

文章先通过对比表达北国之秋和南国之秋的不同感受,抒发对故都之秋的向往之情。

接着分别描写秋院、秋槐、秋蝉、秋雨、秋果,抒发对故都的秋的深远、幽远、严厉、萧索的感受。

最后再次通过对比,强调南国之秋的色味比不上北国之秋,抒发对故都之秋的无比眷恋之情。

文章呈现一种典型的总分总结构,思路清晰而严谨。

思考题:

故都的秋景可谓色彩丰富,作者为什么只赞美清、静、悲凉的故都之秋呢?试从主客观原因加以评析。

客观原因:

北京秋天的自然色彩.

郁达夫(右)、郭沫若(中)、斯诺在一起

由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从一九三三年四月由上海迁居杭州,居住近三年。在这段时间他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,一九三四年七月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛至北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了此篇优美的散文。

写作背景:

主观原因:旧中国时代环境的黑暗

知人论世

郁达夫三岁丧父,在日本十年的异国生活使他饱受屈辱和岐视,在个人的性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美追求上,提倡静的文学,写的也多是“静如止水似文学。”

山 行

杜牧

远上寒山石径斜,

白云深处有人家.

停车坐爱枫林晚,

霜叶红于二月花.

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

——王勃《滕王阁序》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,白舸争流,鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

——毛泽东《沁园春长沙》

关于秋的诗文

悲秋诗文

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。-------------------《秋思》

碧云天,黄叶地,西风紧,北雁南飞,晓来谁染霜林醉,总是离人泪。---------------《西厢记》

郁达夫

作者郁达夫介绍1/3

现代著名小说家,散文家。原名郁文,浙江富阳人, 1896年生于一个知识分子家庭。三岁丧父, 1913年9月随长兄郁华赴日留学 ,1921年6月,与郭沫若、成仿吾、张资平等人发起成立了创造社。

作者郁达夫介绍2/3

1922年3月《创造季刊》创刊,主编第1期。同年7月自东京帝国大学毕业后回国。小说《春风沉醉的晚上》,为我国现代文学史上最早表现工人形象的作品之一。先后在北京大学、武昌师大、广东大学任教。1933年后,由于白色恐怖的威胁,郁达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的散文。

作者郁达夫介绍3/3

1938年12月携妻儿抵新加坡,曾被日军强迫任翻译七八个月之久,在此期间暗中保护和营救不少印尼群众和华侨。1945年9月日本投降后被日本宪兵秘密杀害,年50岁。

主要作品

小说

《 沉沦》《 春风沉醉的晚上》

《迟桂花》《出奔》《薄奠》

散文

《故都的秋》《 江南的冬景》

品题目:

故都的秋

“故都”两字点明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;

“秋”字确定描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。题目明确而又深沉。

听朗诵,体会文章

思考:

作者笔下故都的秋呈现出怎么样的特点?作者对故都之秋的感情是怎样的?

清, 静, 悲凉

眷恋

思考:文中哪些文字可以体现作者对故都之秋的眷爱?

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过是想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

南国秋与北国秋的比较

江南的秋

故都的秋

特点

感 受

慢、润、淡

多雨而少风

清、静、悲凉

只能感到一点点清凉…总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

即使不出门…自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

作者为什么多次写到南国之秋?

写南国之秋是为了南北对比,以南衬北,突出故都的秋感人至深,令人向往眷念。

五幅秋景图

秋 花

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

到底故都的哪些秋景使作者急切向往、深情眷恋呢?

民居秋意

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

秋 景 图

民

居

秋

意

槐

树

落

蕊

秋

蝉

啼

唱

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

总起

故都之秋:清、静、悲凉,令人向往

江南之秋:慢、润、淡,赏玩不足

分写

民居秋意图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

闲话秋雨图

秋果奇景图

总写

记叙

议论

乡国有异,秋感略同

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

文章先通过对比表达北国之秋和南国之秋的不同感受,抒发对故都之秋的向往之情。

接着分别描写秋院、秋槐、秋蝉、秋雨、秋果,抒发对故都的秋的深远、幽远、严厉、萧索的感受。

最后再次通过对比,强调南国之秋的色味比不上北国之秋,抒发对故都之秋的无比眷恋之情。

文章呈现一种典型的总分总结构,思路清晰而严谨。

思考题:

故都的秋景可谓色彩丰富,作者为什么只赞美清、静、悲凉的故都之秋呢?试从主客观原因加以评析。

客观原因:

北京秋天的自然色彩.

郁达夫(右)、郭沫若(中)、斯诺在一起

由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从一九三三年四月由上海迁居杭州,居住近三年。在这段时间他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,一九三四年七月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛至北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了此篇优美的散文。

写作背景:

主观原因:旧中国时代环境的黑暗

知人论世

郁达夫三岁丧父,在日本十年的异国生活使他饱受屈辱和岐视,在个人的性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美追求上,提倡静的文学,写的也多是“静如止水似文学。”