语文必修Ⅱ人教新课标第2课《故都的秋》课件

文档属性

| 名称 | 语文必修Ⅱ人教新课标第2课《故都的秋》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-08-21 09:37:46 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

故都的秋

郁达夫

“故都”表明描写的地点,含有深切的眷念之意,“秋”字确定了描写的内容,题目明确而又深沉。

课题释义

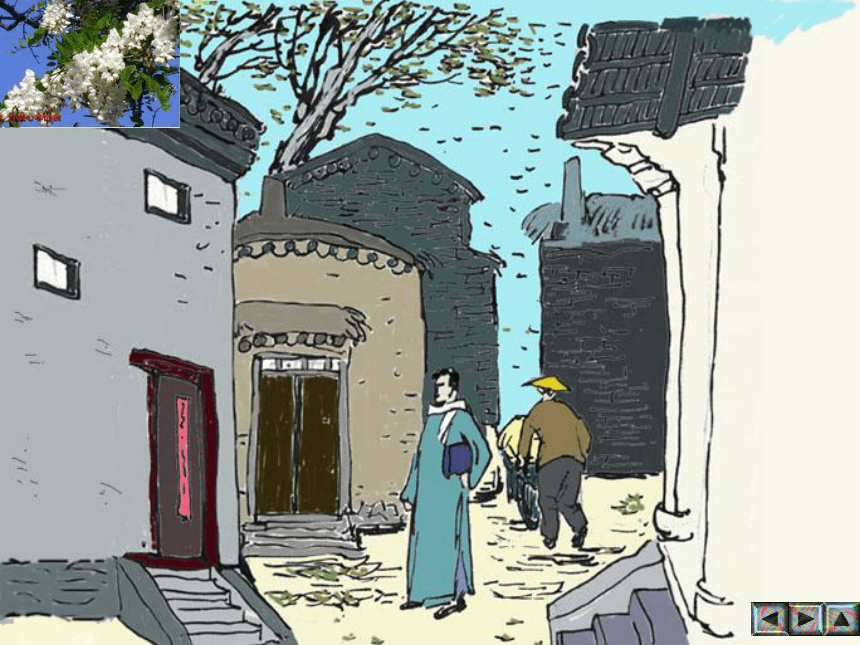

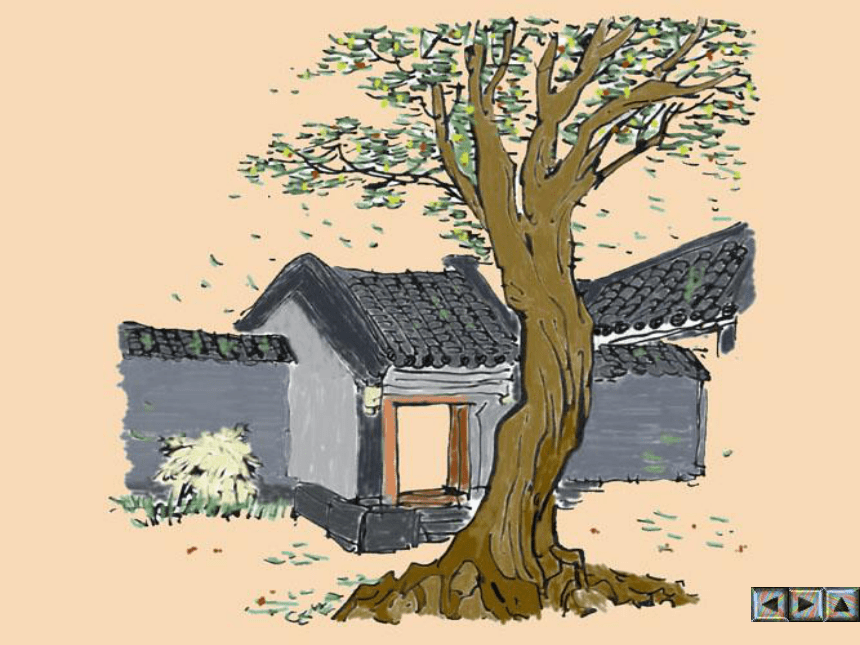

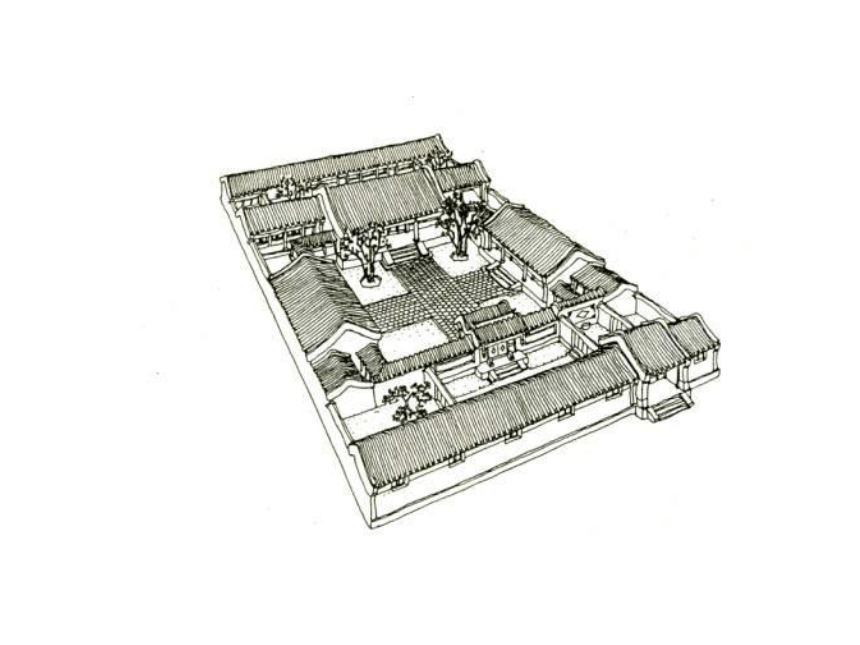

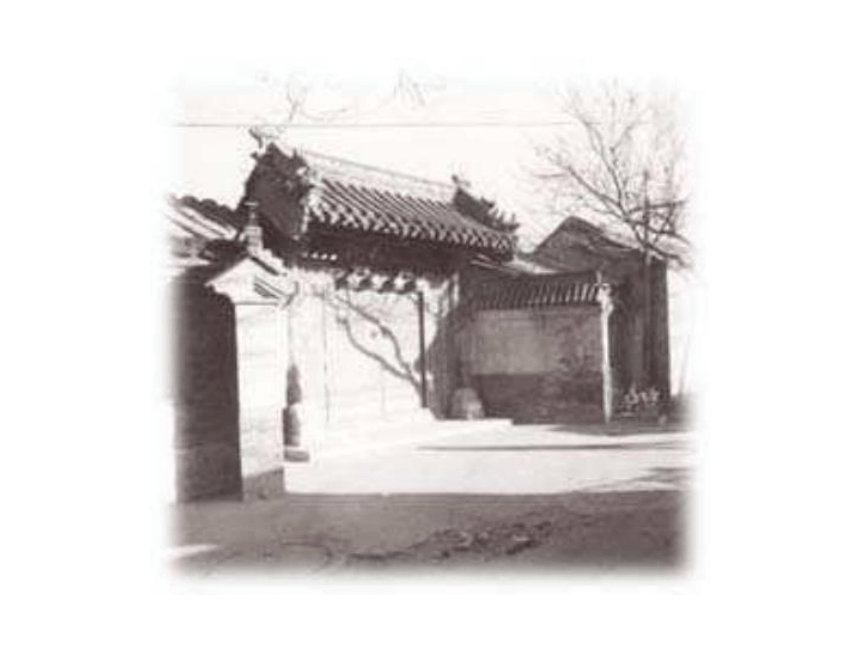

图片1

图片2

图片3

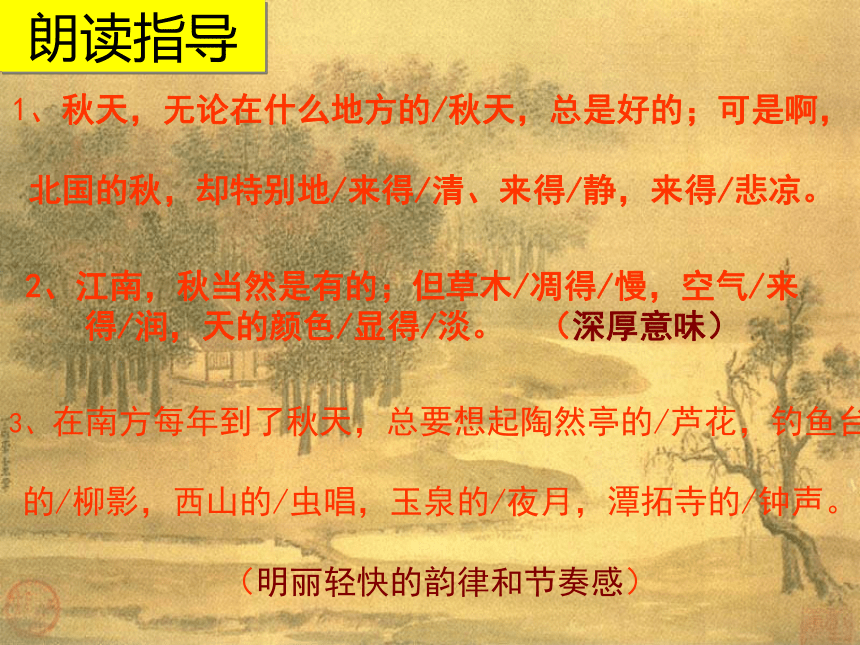

朗读指导

1、秋天,无论在什么地方的/秋天,总是好的;可是啊,

北国的秋,却特别地/来得/清、来得/静,来得/悲凉。

3、在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的/芦花,钓鱼台

的/柳影,西山的/虫唱,玉泉的/夜月,潭拓寺的/钟声。

(明丽轻快的韵律和节奏感)

2、江南,秋当然是有的;但草木/凋得/慢,空气/来得/润,天的颜色/显得/淡。 (深厚意味)

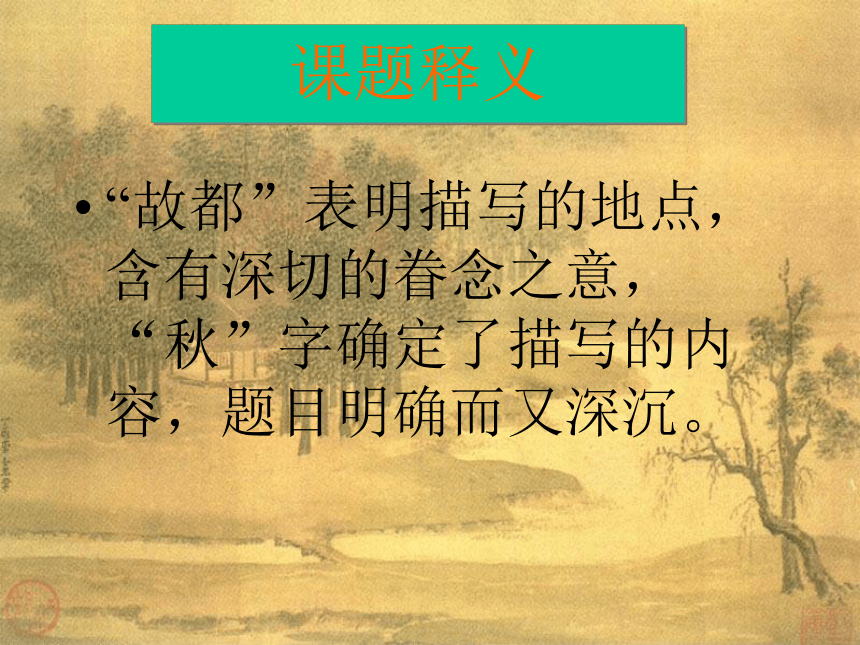

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去罢,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶、向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着象喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。象花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沈的地方。

朗 读 示 范

整 体 感 知

本文描绘了“清、静、悲凉”的故都秋景,抒发了向往、眷恋故都之秋的真情。

“味” :南国之秋与北国之秋的最大区别就在于味。

结构梳理

故都之秋

总起

分写

总括

对故都之秋的眷念

①庭院秋景

②槐树落蕊

③秋蝉残声

④秋雨话秋

⑤秋果奇景

江南的秋天

记叙

议论:有情趣的人类,对于秋总是一样地能引起深沉、幽远、严厉、萧瑟的感触

南国之秋的色味比不上北国之秋

直抒胸臆

对北国之秋的感受:“清、静、悲凉”

郁达夫(1896--1945)名文,字达夫。浙江富阳县人。现代著名作家,诗人。

郁达夫是一位具有多方面才能的作家。他在小说、散文、诗词、文论等诸多领域都具有深湛的功力和卓越的成就,形成了自然畅达而热情坦荡的鲜明风格。这一风格也体现在他的散文创作中。

作者简介

从1921年9月至1933年3月,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动,进行创作。1933年4月,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从上海移居杭州,撤退到隐逸恬适的山水之间,思想苦闷,创作枯淡,而这篇散文写于1934年,作者正处于苦闷时期。

背 景

悲秋 、颂秋?

秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞,全文的基调是忧伤、悲凉的,但是作者却通过这些普通的花草和景象,传达出自己心中最美好的秋味,这是一曲悲凉的颂歌。

庭院秋景

旧梦豪华已化烟 渐趋枯淡入中年

比喻的理解:

南国之秋比起北国的秋来,正像是黄酒与白干,

稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

黄酒之与白干

稀饭之与馍馍

鲈鱼之与大蟹

黄犬之与骆驼

南国之秋

北国的秋

秋味平淡

秋味浓烈

(温和 与 刚烈)

秋味稀薄

秋味厚实

(稠润 与 硬实)

秋味柔软

秋味刚强

(细腻、秀美 与 粗壮、威严)

范围狭小

范围广大

(机灵、活泼 与 沉稳、刻苦)

板书设计

故都的秋

郁达夫

秋味

清、静、悲凉

一曲悲凉的颂歌

悲秋、颂秋?

散文阅读鉴赏的方法

1、诵读感知,整体把握文章。

2、透过富有主观色彩的自然事物,感悟作者的思想情感。

3、要自觉地运用艺术表现手法、修辞等方面的文学知识来进行鉴赏。

散文阅读鉴赏的方法

采访提纲

仿写练习

天净沙.秋思

马致远

枯藤老树昏鸦

小桥流水人家 古道西风瘦马

夕阳西下

断肠人在 天涯

故都的秋

小院破屋浓茶,

青天衰草蓝花,

飞花鸣蝉雨下,

天真凉啦,

故都胜似老家。

1、课外阅读欧阳修《秋声赋》、苏轼《前赤壁赋》。

2、以“校园风景线”为题写一篇写景抒情的散文。

课后作业

谢谢观赏,欢迎指导!

故都的秋

郁达夫

“故都”表明描写的地点,含有深切的眷念之意,“秋”字确定了描写的内容,题目明确而又深沉。

课题释义

图片1

图片2

图片3

朗读指导

1、秋天,无论在什么地方的/秋天,总是好的;可是啊,

北国的秋,却特别地/来得/清、来得/静,来得/悲凉。

3、在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的/芦花,钓鱼台

的/柳影,西山的/虫唱,玉泉的/夜月,潭拓寺的/钟声。

(明丽轻快的韵律和节奏感)

2、江南,秋当然是有的;但草木/凋得/慢,空气/来得/润,天的颜色/显得/淡。 (深厚意味)

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去罢,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶、向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着象喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。象花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沈的地方。

朗 读 示 范

整 体 感 知

本文描绘了“清、静、悲凉”的故都秋景,抒发了向往、眷恋故都之秋的真情。

“味” :南国之秋与北国之秋的最大区别就在于味。

结构梳理

故都之秋

总起

分写

总括

对故都之秋的眷念

①庭院秋景

②槐树落蕊

③秋蝉残声

④秋雨话秋

⑤秋果奇景

江南的秋天

记叙

议论:有情趣的人类,对于秋总是一样地能引起深沉、幽远、严厉、萧瑟的感触

南国之秋的色味比不上北国之秋

直抒胸臆

对北国之秋的感受:“清、静、悲凉”

郁达夫(1896--1945)名文,字达夫。浙江富阳县人。现代著名作家,诗人。

郁达夫是一位具有多方面才能的作家。他在小说、散文、诗词、文论等诸多领域都具有深湛的功力和卓越的成就,形成了自然畅达而热情坦荡的鲜明风格。这一风格也体现在他的散文创作中。

作者简介

从1921年9月至1933年3月,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动,进行创作。1933年4月,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从上海移居杭州,撤退到隐逸恬适的山水之间,思想苦闷,创作枯淡,而这篇散文写于1934年,作者正处于苦闷时期。

背 景

悲秋 、颂秋?

秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞,全文的基调是忧伤、悲凉的,但是作者却通过这些普通的花草和景象,传达出自己心中最美好的秋味,这是一曲悲凉的颂歌。

庭院秋景

旧梦豪华已化烟 渐趋枯淡入中年

比喻的理解:

南国之秋比起北国的秋来,正像是黄酒与白干,

稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

黄酒之与白干

稀饭之与馍馍

鲈鱼之与大蟹

黄犬之与骆驼

南国之秋

北国的秋

秋味平淡

秋味浓烈

(温和 与 刚烈)

秋味稀薄

秋味厚实

(稠润 与 硬实)

秋味柔软

秋味刚强

(细腻、秀美 与 粗壮、威严)

范围狭小

范围广大

(机灵、活泼 与 沉稳、刻苦)

板书设计

故都的秋

郁达夫

秋味

清、静、悲凉

一曲悲凉的颂歌

悲秋、颂秋?

散文阅读鉴赏的方法

1、诵读感知,整体把握文章。

2、透过富有主观色彩的自然事物,感悟作者的思想情感。

3、要自觉地运用艺术表现手法、修辞等方面的文学知识来进行鉴赏。

散文阅读鉴赏的方法

采访提纲

仿写练习

天净沙.秋思

马致远

枯藤老树昏鸦

小桥流水人家 古道西风瘦马

夕阳西下

断肠人在 天涯

故都的秋

小院破屋浓茶,

青天衰草蓝花,

飞花鸣蝉雨下,

天真凉啦,

故都胜似老家。

1、课外阅读欧阳修《秋声赋》、苏轼《前赤壁赋》。

2、以“校园风景线”为题写一篇写景抒情的散文。

课后作业

谢谢观赏,欢迎指导!