故乡

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

一、复 习 旧 知 识

2、小说的三要素是什么?

人物、环境、情节

1、什么是小说?

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

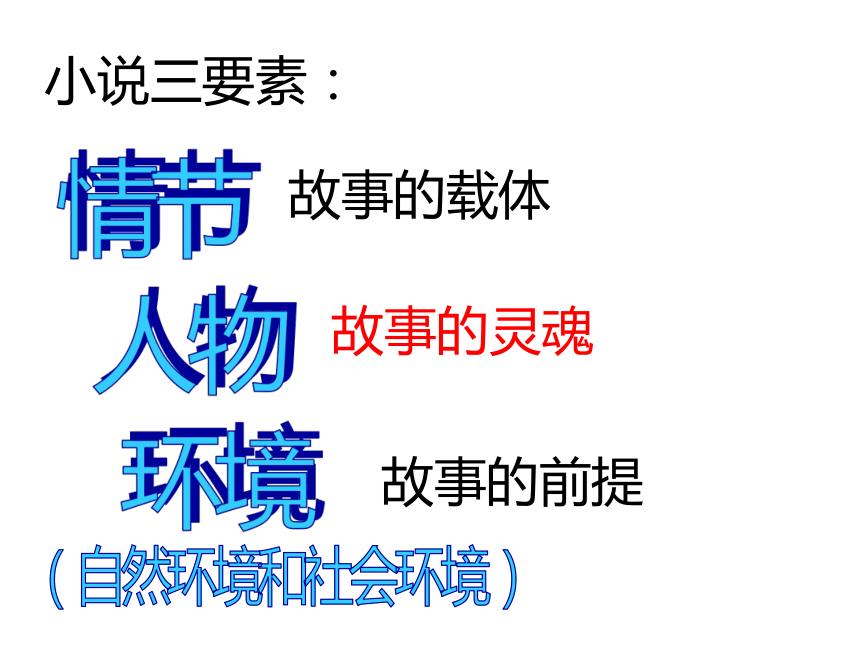

小说三要素:

故事的载体

故事的灵魂

故事的前提

人物、环境、情节

(1)小说中的人物大多来自于作者的虚构,这种虚构又往往借助一个或多个现实生活中的人物原型。

塑造人物的方法:肖像描写、心理描写、行动描写、语言描写、环境描写以及正面描写(又叫直接描写)和侧面描写(又叫间接描写)

(2)小说的故事情节起着展示人物性格,表现作品主题的作用。一般分为开端、发展、高潮、结局四部分。

(3)小说中的环境描写,包括社会环境和自然环境。

自然环境:人物活动的时间、地点、景物、气候以及场景,用来表现人物的思想感情,烘托气氛等。

社会环境:交代作品的时代背景。

3、小说的分类

按小说的篇幅和容量分为:

1、长篇小说

2、中篇小说

3、短篇小说

4、微型小说(又称小小说)

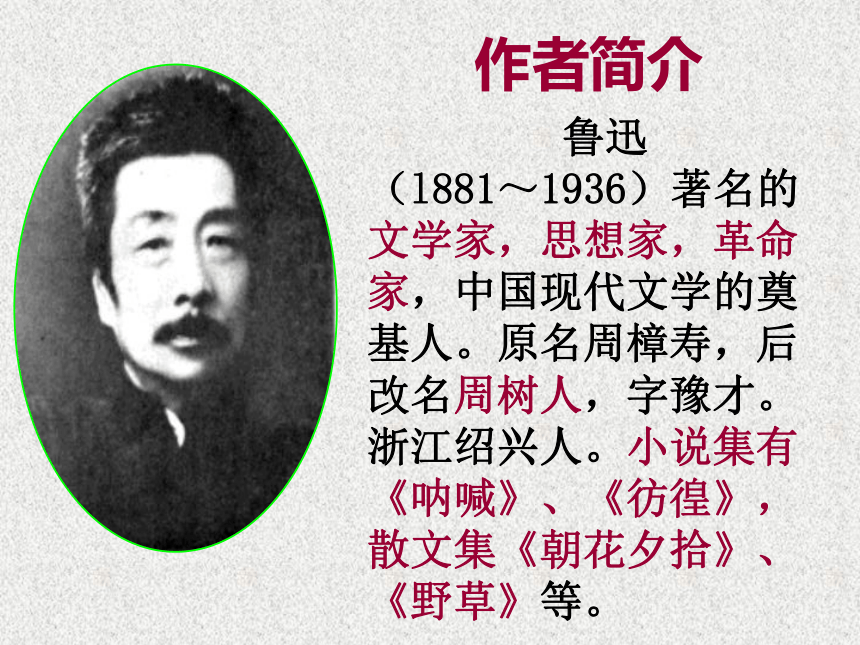

作者简介

鲁迅(l881~1936)著名的文学家,思想家,革命家,中国现代文学的奠基人。原名周樟寿,后改名周树人,字豫才。浙江绍兴人。小说集有《呐喊》、《彷徨》,

散文集《朝花夕拾》、《野草》等。

返回

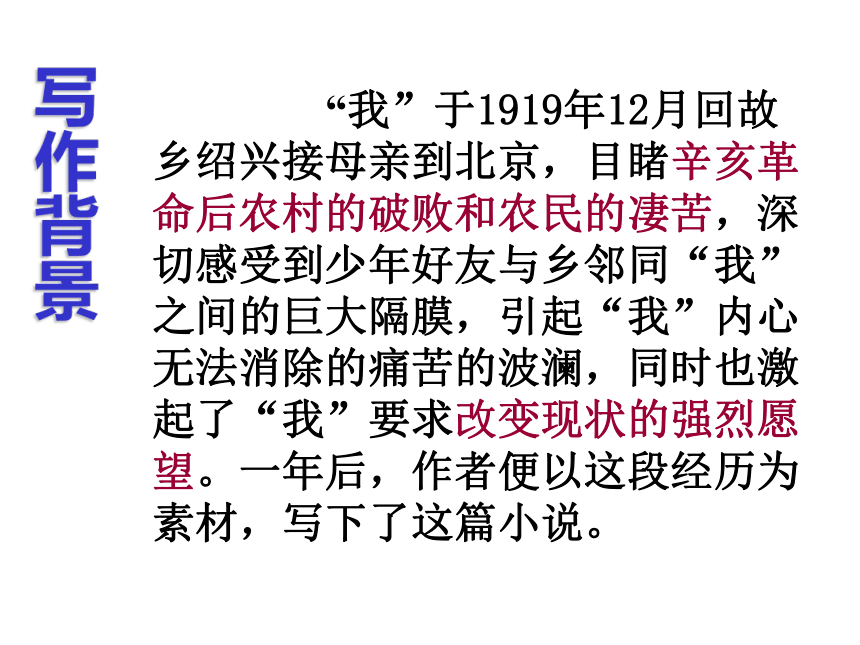

写作背景

“我”于1919年12月回故乡绍兴接母亲到北京,目睹辛亥革命后农村的破败和农民的凄苦,深切感受到少年好友与乡邻同“我”之间的巨大隔膜,引起“我”内心无法消除的痛苦的波澜,同时也激起了“我”要求改变现状的强烈愿望。一年后,作者便以这段经历为素材,写下了这篇小说。

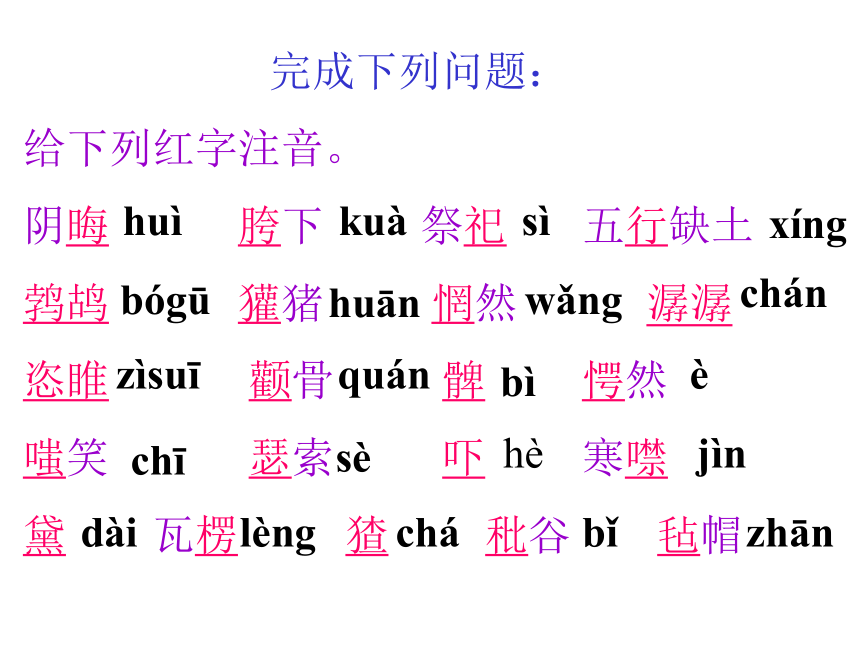

完成下列问题:

给下列红字注音。

阴晦 胯下 祭祀 五行缺土

鹁鸪 獾猪 惘然 潺潺

恣睢 颧骨 髀 愕然

嗤笑 瑟索 吓 寒噤

黛 瓦楞 猹 秕谷 毡帽

huì

kuà

sì

xíng

bógū

huān

wǎng

chán

zìsuī

quán

bì

è

chī

sè

hè

jìn

dài

lèng

chá

bǐ

zhān

阴晦:阴沉昏暗。

聚族而居:同族各家聚在一起居住。

无端:无缘无故。

愕然:吃惊的样子。

嗤笑:讥笑。

惘然:心里好象失去了什么的样子。

展转:这里形容生活不安定,到处 奔波。同“辗转”。

恣睢:放纵、放任。

隔膜:彼此思想感情不相通。

瑟索:身体因寒冷而蜷缩或兼发抖。即“瑟缩”。

掌握词义

我们读小说往往很在意情节,它总是最吸引人。那么请大家用最简洁的话概括《故乡》讲了个什么故事?

“我”回故乡处理搬家事务时的种种见闻与感受。

少年的好友闰土

豆腐西施杨二嫂

“我”见到了哪些人?你们对文中哪个人物印象更深刻?

1、本文的人物还有哪些?哪些人物是主要人物?

2、文章以什么为线索,按照时间的变化及事件的发展,情节可分为哪几个阶段?按照情节的四个阶段,分别找出本文的开端、发展、高潮、结局几个部分。

初读课文,思考以下问题:

还有:“我”、宏儿、水生;主要人物是:闰土、杨二嫂。

文章结构

小说按时间顺序,以“我”回故乡的见闻和感受为线索展开故事情节。全文分为三部分。

第一部分(1-5段)写“我”回故乡。

第二部分(6-77段)写“我”在故乡。 这是小说的主体

第三部分(78-88段)写“我”离开故 乡的心情和感受。

(开端)

(发展、高潮)

(结局)

思考以下问题:

1、第一自然段为我们交代了什么内容?

找出关键的词语。

2、把这一部分中关于描写故乡景物和

“我”的心情的句子划出来,说说它的作用。

3、“我”回故乡的目的是什么?

快速阅读第一部分

萧索的荒村

第一自然段为我们交代了什么内容?

(找出关键的词语)

景象 作用

天气:

阴晦

冷风:

呜呜的响

天:

苍黄

荒村:

萧瑟

衰败荒凉的农村

景象,衬托“我”

悲凉的心情

回乡目的:

卖屋、搬家、别他而来

研读第二部分(采用对比阅读的方法:1、比环境;2、比人物;3、比心情。)

对比学习的作用:根据时间的变化和地点的转移,对比分析课文,能够让我们抓住小说的情节线索,有利于我们对人物精神世界的剖析和对文章主旨的理解。

阅读要求:

1、比环境(20年前,20年后的故乡各是怎样的?找出描写环境的句子。)

2、比人物(20年前的闰土、杨二嫂跟20年后的闰土、杨二嫂各是怎样的?)

萧索的荒村

神异的图画

(一)

对比及作用

跳读全文,找出闰土的相关语句,说说闰土是一个怎样的人?

从文中________的描述中,可以看出闰土是一个_________的人。

示例:

从15段“于是不到半日,我们便熟识了”的叙述中,可以看出闰土在他人面前很害羞,在我面前却十分热情大方。

从文中18段雪地捕鸟的描述中,我觉得少年闰土是一个十分聪明、天真、富有童趣的人。

深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

闰土是一个勇敢、活泼的,

淳朴、善良的人。

走路的人口渴了摘一个瓜吃,我们这里是不算偷的。

五色的贝壳

跳鱼儿

西瓜地里的猹

闰土是一个见多识广的人。

闰土是一个天真、朴实、活泼、聪明、见多识广,富有鲜活生命力的少年。

……先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

下午,他拣好了几件东西:两条长桌,四个椅子,一副香炉和烛台,一杆抬秤。他又要所有的草灰(我们这里煮饭是烧稻草的,那灰,可以做沙地的肥料),待我们启程的时候,他用船来载去。

他只是摇头;脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般。他大约只是觉得苦,却又形容不出,沉默了片时,便拿起烟管来默默的吸烟了。

闰土是一个苍老、凄苦、木呐、迷信、失去鲜活生命力的“老人”。

(二)

紫色的圆脸小毡帽手红活圆实颈套银项圈

健康朝气蓬勃

很深的皱纹破毡帽极薄的棉衣手像松树皮无银项圈

苍老 贫困

对比及作用

肖像对比

(三)

都是乡间趣事滔滔不绝

热情开朗

无聊的客套生活的痛苦

麻木迟钝

对比及作用

语言对比

(四)

怕羞 和我说话 熟识了 躲 哭 带贝壳 捏钢叉 刺

纯真善良

动嘴唇 态度恭敬 闲天 瑟缩 手提纸包 默默地吸烟

因循守旧

对比及作用

动作对比

生气勃勃热情开朗勇敢善良

苍老贫困因循守旧麻木迟钝

小英雄

木偶人

多子饥荒苛税兵匪官绅 封建礼教封建等级观念

对比及作用

从少年闰土到中年闰土,哪些变了?

外貌变了

思想变了

关系变了

从一个活泼富有生命力的人变成一个苍老木呐的人。

从一个聪明、见多识广的人变成一个迷信、麻木的人。

从一个少年时期的好友的人变成一个有主仆隔阂的人。

自然环境

社会环境

天灾:收成坏、饥荒……

人祸:不太平,什么地方都

要钱,苛税……

“我”对闰土的感受经历了怎样的变化?

思念 兴奋、不知道怎么说才好 寒噤 可悲

“我”为什么会觉得可悲?

1、童年的好友称自己“老爷”,彼此间产生的厚重的隔阂;2、闰土对自己的悲惨处境麻木不仁,同时也无法改变,只能求助于神灵;3、为辛亥革命后以闰土为代表的无助的农民感到可悲。

跳读全文,找出杨二嫂的相关语句,说说杨二嫂是一个怎样的人?

从文中________的描述中,可以看出杨二嫂是一个_________的人。

杨二嫂是一个尖酸刻薄、泼辣、自私自利、势利的人。

杨二嫂有没有变?

外貌变了

处境变了

从一个年轻美貌的人变成一个瘦骨嶙峋、苍老的人。

从一个生意兴隆的工商业者变成一个自私、势利的小市民。

(五)

端庄文静豆腐西施

泼辣刻薄自私圆规

对比及作用

社会挤压、扭曲 可笑、可气、可恨、可怜

社会环境

人祸:不太平、什么地方都

要钱、苛税、兵匪官

绅横行。

(六)

闰土:淳朴善良的贫苦农民

杨二嫂:刻薄自私的小市民

农村经济衰败的普遍性和严重性

对比及作用

作者为什么要写闰土与杨二嫂,用意何在?

闰土代表辛亥革命以后破产的农民阶级,杨二嫂则代表了辛亥革命后濒临破产的城市工商业者,作者写这两个具有典型意义的人,旨在指出辛亥革命没有完成改变社会现实的使命,反而加重的人民的苦难,所以作者很失望但在失望之中强烈的希望实现社会变革。于是就有了小说最后……

豆腐西施

小 英雄

情同手足

神异图画

圆 规

木偶人

厚 障 壁

萧索荒村

辛亥革命的不彻底性造成的农村破产农民生活痛苦的现实

对比及作用

细读第三部分,思考:

1、怎样理解“我只觉得我四面有看不见的高墙”这句话?

2、怎样理解“那西瓜地上的银项圈的小英雄的影象,我本来十分清楚,现在却忽地模糊了,又使我非常的悲哀”这句话?

比喻。指当时社会造成的人们之间思想感情上的隔膜。

“我”相信故乡会好的,但总觉得美好的未来很渺茫,以至于眼前曾有的影象模糊起来了。

3、“我竟与闰土隔绝到这地步了”一句如去掉“竟”,句子的含义有什么不同?

4、文中点出哪三种旧的 生活态度?新的生活又该是怎样的呢?

“竟”字表现“我”对与闰土的隔膜之深,感到惊愕。如去掉“竟”字,表现不出“惊愕”的意思,同时也削弱了文章谴责旧社会的意义。

新的生活是不同于以上三种的安宁、幸福、和平的生活。

“辛苦展转”、“辛苦麻木”、“辛苦恣睢”。

5、文中又一次提到“眼前展开一片……金黄的圆月,其作用是什么?

6、希望本无所谓有……也便成了路。

7、通过对全文的分析,用一句话概括出“我”是怎样一个形象?.

形象地突出“我”对美好新生活的憧憬。

作者把希望比做地上的路,意思是:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望并不断斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都满怀希望奋斗,就会迎来新生活。

“我”

故事的叙述者,有作者的影

子但不等同于作者。“我”是一个

对现实不满,追求新生活,心怀

希望的知识分子的形象。

心情变化

忆童年的故乡:

欢愉

在故乡:

悲哀

离故乡:

觉得故乡会好的,

但很渺茫

课文总结

一、关于主题

1、人的生命和活力被扼杀了;

2、纯真的人性被扭曲了;

3、愚昧、落后、贫穷的轮回;

4、渴望理想的人与人关系。

小说以“我”回故乡的见闻与感受为线索,通过闰土20多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年间中国农村衰败、萧条、日趋破产的悲惨景象,揭示广大农民生活痛苦的根源,表达了作者改造旧社会、创造新社会生活的强烈愿望。

二、结构

回故乡---在故乡----离故乡

三、写作特点

少年闰土和中年闰土:

杨二嫂前后对比:

“我”与闰土前后关系:

闰土和杨二嫂:

故乡情景前后对比:

“我”、闰土和水生、宏儿:

农民命运的日益悲惨

反映黑暗社会病入膏肓

等级观念的鸿沟难以逾越

崇敬与同情

每况愈下的中国农村经济

对未来生活的向往

1、对比

2、运用景物描写渲染气氛,烘托人物感情。

开头景物:

神异图画:

离乡景物:

反映农村的衰败和“我”的悲凉心情。

创造明朗愉快的气氛,烘托“我”对

少年闰土的热爱。

创造静溢气氛,形成情景交融的深

远意境。

3、运用准确的性格语言表现人物。

4、巧妙地运用第一人称叙述手法,行文自然流畅。

如杨二嫂

一、复 习 旧 知 识

2、小说的三要素是什么?

人物、环境、情节

1、什么是小说?

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

小说三要素:

故事的载体

故事的灵魂

故事的前提

人物、环境、情节

(1)小说中的人物大多来自于作者的虚构,这种虚构又往往借助一个或多个现实生活中的人物原型。

塑造人物的方法:肖像描写、心理描写、行动描写、语言描写、环境描写以及正面描写(又叫直接描写)和侧面描写(又叫间接描写)

(2)小说的故事情节起着展示人物性格,表现作品主题的作用。一般分为开端、发展、高潮、结局四部分。

(3)小说中的环境描写,包括社会环境和自然环境。

自然环境:人物活动的时间、地点、景物、气候以及场景,用来表现人物的思想感情,烘托气氛等。

社会环境:交代作品的时代背景。

3、小说的分类

按小说的篇幅和容量分为:

1、长篇小说

2、中篇小说

3、短篇小说

4、微型小说(又称小小说)

作者简介

鲁迅(l881~1936)著名的文学家,思想家,革命家,中国现代文学的奠基人。原名周樟寿,后改名周树人,字豫才。浙江绍兴人。小说集有《呐喊》、《彷徨》,

散文集《朝花夕拾》、《野草》等。

返回

写作背景

“我”于1919年12月回故乡绍兴接母亲到北京,目睹辛亥革命后农村的破败和农民的凄苦,深切感受到少年好友与乡邻同“我”之间的巨大隔膜,引起“我”内心无法消除的痛苦的波澜,同时也激起了“我”要求改变现状的强烈愿望。一年后,作者便以这段经历为素材,写下了这篇小说。

完成下列问题:

给下列红字注音。

阴晦 胯下 祭祀 五行缺土

鹁鸪 獾猪 惘然 潺潺

恣睢 颧骨 髀 愕然

嗤笑 瑟索 吓 寒噤

黛 瓦楞 猹 秕谷 毡帽

huì

kuà

sì

xíng

bógū

huān

wǎng

chán

zìsuī

quán

bì

è

chī

sè

hè

jìn

dài

lèng

chá

bǐ

zhān

阴晦:阴沉昏暗。

聚族而居:同族各家聚在一起居住。

无端:无缘无故。

愕然:吃惊的样子。

嗤笑:讥笑。

惘然:心里好象失去了什么的样子。

展转:这里形容生活不安定,到处 奔波。同“辗转”。

恣睢:放纵、放任。

隔膜:彼此思想感情不相通。

瑟索:身体因寒冷而蜷缩或兼发抖。即“瑟缩”。

掌握词义

我们读小说往往很在意情节,它总是最吸引人。那么请大家用最简洁的话概括《故乡》讲了个什么故事?

“我”回故乡处理搬家事务时的种种见闻与感受。

少年的好友闰土

豆腐西施杨二嫂

“我”见到了哪些人?你们对文中哪个人物印象更深刻?

1、本文的人物还有哪些?哪些人物是主要人物?

2、文章以什么为线索,按照时间的变化及事件的发展,情节可分为哪几个阶段?按照情节的四个阶段,分别找出本文的开端、发展、高潮、结局几个部分。

初读课文,思考以下问题:

还有:“我”、宏儿、水生;主要人物是:闰土、杨二嫂。

文章结构

小说按时间顺序,以“我”回故乡的见闻和感受为线索展开故事情节。全文分为三部分。

第一部分(1-5段)写“我”回故乡。

第二部分(6-77段)写“我”在故乡。 这是小说的主体

第三部分(78-88段)写“我”离开故 乡的心情和感受。

(开端)

(发展、高潮)

(结局)

思考以下问题:

1、第一自然段为我们交代了什么内容?

找出关键的词语。

2、把这一部分中关于描写故乡景物和

“我”的心情的句子划出来,说说它的作用。

3、“我”回故乡的目的是什么?

快速阅读第一部分

萧索的荒村

第一自然段为我们交代了什么内容?

(找出关键的词语)

景象 作用

天气:

阴晦

冷风:

呜呜的响

天:

苍黄

荒村:

萧瑟

衰败荒凉的农村

景象,衬托“我”

悲凉的心情

回乡目的:

卖屋、搬家、别他而来

研读第二部分(采用对比阅读的方法:1、比环境;2、比人物;3、比心情。)

对比学习的作用:根据时间的变化和地点的转移,对比分析课文,能够让我们抓住小说的情节线索,有利于我们对人物精神世界的剖析和对文章主旨的理解。

阅读要求:

1、比环境(20年前,20年后的故乡各是怎样的?找出描写环境的句子。)

2、比人物(20年前的闰土、杨二嫂跟20年后的闰土、杨二嫂各是怎样的?)

萧索的荒村

神异的图画

(一)

对比及作用

跳读全文,找出闰土的相关语句,说说闰土是一个怎样的人?

从文中________的描述中,可以看出闰土是一个_________的人。

示例:

从15段“于是不到半日,我们便熟识了”的叙述中,可以看出闰土在他人面前很害羞,在我面前却十分热情大方。

从文中18段雪地捕鸟的描述中,我觉得少年闰土是一个十分聪明、天真、富有童趣的人。

深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

闰土是一个勇敢、活泼的,

淳朴、善良的人。

走路的人口渴了摘一个瓜吃,我们这里是不算偷的。

五色的贝壳

跳鱼儿

西瓜地里的猹

闰土是一个见多识广的人。

闰土是一个天真、朴实、活泼、聪明、见多识广,富有鲜活生命力的少年。

……先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

下午,他拣好了几件东西:两条长桌,四个椅子,一副香炉和烛台,一杆抬秤。他又要所有的草灰(我们这里煮饭是烧稻草的,那灰,可以做沙地的肥料),待我们启程的时候,他用船来载去。

他只是摇头;脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般。他大约只是觉得苦,却又形容不出,沉默了片时,便拿起烟管来默默的吸烟了。

闰土是一个苍老、凄苦、木呐、迷信、失去鲜活生命力的“老人”。

(二)

紫色的圆脸小毡帽手红活圆实颈套银项圈

健康朝气蓬勃

很深的皱纹破毡帽极薄的棉衣手像松树皮无银项圈

苍老 贫困

对比及作用

肖像对比

(三)

都是乡间趣事滔滔不绝

热情开朗

无聊的客套生活的痛苦

麻木迟钝

对比及作用

语言对比

(四)

怕羞 和我说话 熟识了 躲 哭 带贝壳 捏钢叉 刺

纯真善良

动嘴唇 态度恭敬 闲天 瑟缩 手提纸包 默默地吸烟

因循守旧

对比及作用

动作对比

生气勃勃热情开朗勇敢善良

苍老贫困因循守旧麻木迟钝

小英雄

木偶人

多子饥荒苛税兵匪官绅 封建礼教封建等级观念

对比及作用

从少年闰土到中年闰土,哪些变了?

外貌变了

思想变了

关系变了

从一个活泼富有生命力的人变成一个苍老木呐的人。

从一个聪明、见多识广的人变成一个迷信、麻木的人。

从一个少年时期的好友的人变成一个有主仆隔阂的人。

自然环境

社会环境

天灾:收成坏、饥荒……

人祸:不太平,什么地方都

要钱,苛税……

“我”对闰土的感受经历了怎样的变化?

思念 兴奋、不知道怎么说才好 寒噤 可悲

“我”为什么会觉得可悲?

1、童年的好友称自己“老爷”,彼此间产生的厚重的隔阂;2、闰土对自己的悲惨处境麻木不仁,同时也无法改变,只能求助于神灵;3、为辛亥革命后以闰土为代表的无助的农民感到可悲。

跳读全文,找出杨二嫂的相关语句,说说杨二嫂是一个怎样的人?

从文中________的描述中,可以看出杨二嫂是一个_________的人。

杨二嫂是一个尖酸刻薄、泼辣、自私自利、势利的人。

杨二嫂有没有变?

外貌变了

处境变了

从一个年轻美貌的人变成一个瘦骨嶙峋、苍老的人。

从一个生意兴隆的工商业者变成一个自私、势利的小市民。

(五)

端庄文静豆腐西施

泼辣刻薄自私圆规

对比及作用

社会挤压、扭曲 可笑、可气、可恨、可怜

社会环境

人祸:不太平、什么地方都

要钱、苛税、兵匪官

绅横行。

(六)

闰土:淳朴善良的贫苦农民

杨二嫂:刻薄自私的小市民

农村经济衰败的普遍性和严重性

对比及作用

作者为什么要写闰土与杨二嫂,用意何在?

闰土代表辛亥革命以后破产的农民阶级,杨二嫂则代表了辛亥革命后濒临破产的城市工商业者,作者写这两个具有典型意义的人,旨在指出辛亥革命没有完成改变社会现实的使命,反而加重的人民的苦难,所以作者很失望但在失望之中强烈的希望实现社会变革。于是就有了小说最后……

豆腐西施

小 英雄

情同手足

神异图画

圆 规

木偶人

厚 障 壁

萧索荒村

辛亥革命的不彻底性造成的农村破产农民生活痛苦的现实

对比及作用

细读第三部分,思考:

1、怎样理解“我只觉得我四面有看不见的高墙”这句话?

2、怎样理解“那西瓜地上的银项圈的小英雄的影象,我本来十分清楚,现在却忽地模糊了,又使我非常的悲哀”这句话?

比喻。指当时社会造成的人们之间思想感情上的隔膜。

“我”相信故乡会好的,但总觉得美好的未来很渺茫,以至于眼前曾有的影象模糊起来了。

3、“我竟与闰土隔绝到这地步了”一句如去掉“竟”,句子的含义有什么不同?

4、文中点出哪三种旧的 生活态度?新的生活又该是怎样的呢?

“竟”字表现“我”对与闰土的隔膜之深,感到惊愕。如去掉“竟”字,表现不出“惊愕”的意思,同时也削弱了文章谴责旧社会的意义。

新的生活是不同于以上三种的安宁、幸福、和平的生活。

“辛苦展转”、“辛苦麻木”、“辛苦恣睢”。

5、文中又一次提到“眼前展开一片……金黄的圆月,其作用是什么?

6、希望本无所谓有……也便成了路。

7、通过对全文的分析,用一句话概括出“我”是怎样一个形象?.

形象地突出“我”对美好新生活的憧憬。

作者把希望比做地上的路,意思是:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望并不断斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都满怀希望奋斗,就会迎来新生活。

“我”

故事的叙述者,有作者的影

子但不等同于作者。“我”是一个

对现实不满,追求新生活,心怀

希望的知识分子的形象。

心情变化

忆童年的故乡:

欢愉

在故乡:

悲哀

离故乡:

觉得故乡会好的,

但很渺茫

课文总结

一、关于主题

1、人的生命和活力被扼杀了;

2、纯真的人性被扭曲了;

3、愚昧、落后、贫穷的轮回;

4、渴望理想的人与人关系。

小说以“我”回故乡的见闻与感受为线索,通过闰土20多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年间中国农村衰败、萧条、日趋破产的悲惨景象,揭示广大农民生活痛苦的根源,表达了作者改造旧社会、创造新社会生活的强烈愿望。

二、结构

回故乡---在故乡----离故乡

三、写作特点

少年闰土和中年闰土:

杨二嫂前后对比:

“我”与闰土前后关系:

闰土和杨二嫂:

故乡情景前后对比:

“我”、闰土和水生、宏儿:

农民命运的日益悲惨

反映黑暗社会病入膏肓

等级观念的鸿沟难以逾越

崇敬与同情

每况愈下的中国农村经济

对未来生活的向往

1、对比

2、运用景物描写渲染气氛,烘托人物感情。

开头景物:

神异图画:

离乡景物:

反映农村的衰败和“我”的悲凉心情。

创造明朗愉快的气氛,烘托“我”对

少年闰土的热爱。

创造静溢气氛,形成情景交融的深

远意境。

3、运用准确的性格语言表现人物。

4、巧妙地运用第一人称叙述手法,行文自然流畅。

如杨二嫂

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》