2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修1第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件(30张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修1第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件(30张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-20 17:34:14 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

选必一 第四单元 第12课

近代西方民族国家

与国际法的发展

英国国王亨利八世

历史解释:什么是民族国家?

民族国家是以一个或几个民族为国民主体的国家,国家主权独立,其成员有共同的语言文化,共同的价值体系。

国家观念、民族意识淡薄

封建制度导致了国家分裂割据

普世的基督教世界掩盖了民族特性

民族国家产生之前中古西欧状态?

近代西方民族

国家的产生

壹

1337年至1453年期间,发生在金雀花王朝统治下的英格兰王国和瓦卢瓦王朝统治下的法兰西王国之间,针对法兰西统治权的战争开始,百年战争中,发展出不少新战术和武器。战争胜利使法兰西完成民族统一,为日后在欧洲大陆扩张打下基础;英格兰几乎丧失所有的法兰西领地,但也使英格兰的民族主义兴起。

①英法百年战争使民族意识开始觉醒国家观念逐步增强

1、近代西方民族国家的产生原因

当居于统治地位的封建贵族的疯狂争斗的喧叫充塞着中世纪的时候,被压迫阶级的静悄悄的劳动却在破坏着整个西欧的封建制度,创造着使封建主的地位日益削弱的条件。 在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族〔Nation〕而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。

②西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强。

马丁·路德《九十五条论纲》,掀起宗教改革运动。

1、"因信称义"。

2、信仰的唯一依据是《圣经》。

3、简化宗教仪式。

4、王权高于教权。

5、建立本民族教会。

王权不断加强

③宗教改革运动中新教沉重打击了教会势力,各国的世俗权力也得到强化,国家和民族认同观念日益显现。

以巴黎为中心的国内统一市场逐步建立,封建割据势力被逐渐削弱。

法语作为民族语言被推广。从13世纪开始,对法语的赞美之词便不绝于书,例如:法语是“世界上最美丽的语言”,是“最为甜美的声音”,是世界上最美丽、最雅致、最高贵的语言等等。到了15世纪中叶,法语逐渐从北方到南部被广为使用。

13世纪,以伦敦方言为基础的英语成为英国官方语言,并为英国人广泛使用。14世纪英国宗教改革先驱威克里夫把《圣经》翻译成英语,主张用本民族语言作礼拜,抵消拉丁语的影响。——徐志强《近代早期英国民族国家意识的产生与发展》

④对民族语言的重视强化了民族认同,促进民族国家的形成。

在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,民族主义是法国大革命的指导思想并在革命中得到普及。人们产生的“我们的生命和才能并不属于我们。所有的一切都属于民族、属于祖国”。这一认识,体现了人们对民族的高度认同和忠诚。因此,法国大革命标志着民族主义的形成。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

▲⑤启蒙运动和法国大革命拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,也促进了法国民族意识的觉醒。

《马赛曲》歌词

Allons enfants de la Patrie

Le jour de gloire est arrivé!

前进,祖国儿女,快奋起,

光荣一天等着你!

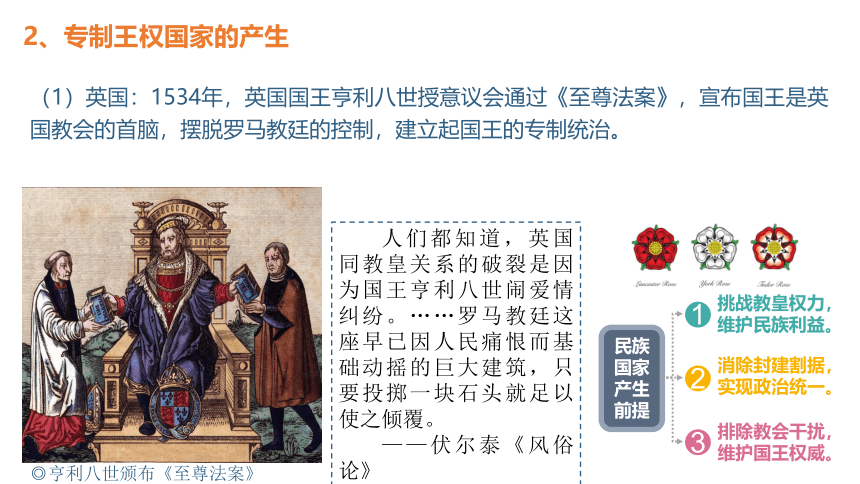

2、专制王权国家的产生

(1)英国:1534年,英国国王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,摆脱罗马教廷的控制,建立起国王的专制统治。

◎亨利八世颁布《至尊法案》

民族国家产生前提

挑战教皇权力,

维护民族利益。

1

2

3

消除封建割据,

实现政治统一。

排除教会干扰,

维护国王权威。

人们都知道,英国同教皇关系的破裂是因为国王亨利八世闹爱情纠纷。……罗马教廷这座早已因人民痛恨而基础动摇的巨大建筑,只要投掷一块石头就足以使之倾覆。

——伏尔泰《风俗论》

2、专制王权国家的产生

(2)法国:路易十四统治时期,法国王权达到顶峰。

(3)扩展:欧洲国家纷纷成为专制王权国家。

◎路易十四将大贵族集中到凡尔赛宫,以强化王权

从现代化角度上说,专制王权是民族国家的早期形式,是近代社会的起步点。……在这个阶段上,国家统一了,民族自立了,中世纪的混乱状况得以解除。民族国家的第二个阶段,“民族”与王权发生对抗,最终推翻专制王权,法国大革命就是其中的典型。

——钱乘旦《世界现代化历程》

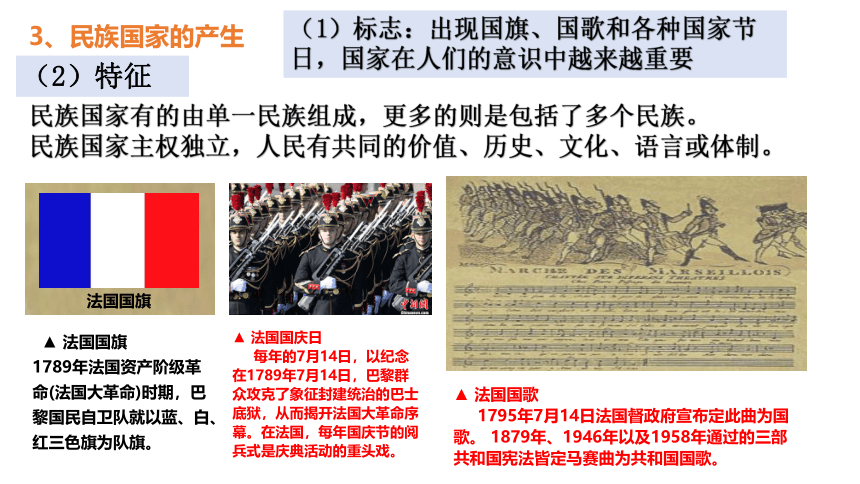

(1)标志:出现国旗、国歌和各种国家节日,国家在人们的意识中越来越重要

(2)特征

民族国家有的由单一民族组成,更多的则是包括了多个民族。

民族国家主权独立,人民有共同的价值、历史、文化、语言或体制。

3、民族国家的产生

▲ 法国国庆日

每年的7月14日,以纪念在1789年7月14日,巴黎群众攻克了象征封建统治的巴士底狱,从而揭开法国大革命序幕。在法国,每年国庆节的阅兵式是庆典活动的重头戏。

▲ 法国国歌

1795年7月14日法国督政府宣布定此曲为国歌。 1879年、1946年以及1958年通过的三部共和国宪法皆定马赛曲为共和国国歌。

▲ 法国国旗

1789年法国资产阶级革命(法国大革命)时期,巴黎国民自卫队就以蓝、白、红三色旗为队旗。

法国国旗

课堂探究

民族主义最初是欧洲资本主义上升时期一种以反对封建专制、建立独立统一的资产阶级民族国家为核心的思想。自其产生之日起,就与战争有不解之缘分。民族主义作为资产阶级进行反封建的资产阶级民主革命的政治和精神武器,是一面革命的旗帜,具有很大历史进步性……但是,民族主义本身却带有不可克服的狭隘性和排他性,使它的“视野”无法越出本民族(利益)的范围,往往把本民族的利益和文化建立在践踏其他民族利益和文化的基础之上;同时,民族主义还具有潜在的、强烈的扩张性,一旦国家间有矛盾,民族主义便会膨胀为大民族主义。如泛日尔曼主义、泛斯拉夫主义等,帝国主义(包括殖民主义)、大国沙文主义、军国主义等,一定程度上是其衍生物。正因如此,“当西欧民族国家建成之后,民族主义就转化成为一种带有侵略性的殖民侵略和扩张的学说”。民族主义逐渐蜕变为欧美列强对外扩张、争夺霸权的理论根据和精神动力。

——摘编自赵文亮《民族主义与二十世纪的战争》

根据材料,谈谈民族主义对欧洲历史发展的影响

积极:民族主义推动了欧洲资产阶级反封建斗争,推动了近代民族国家的建立。

消极:①民族主义的狭隘性和排他性,会导致对其他民族利益和文化的践踏。

②民族主义带有扩展性,会导致欧洲列强对外殖民扩张和争夺。

国际法的形成与外交制度的建立

贰

国际法,简言之,是国家之间的法律,或者说,主要是国家之间的法律,是以国家之间的关系为对象的法律。

二、国际法的形成与外交制度的建立

外交通常是指主权国家为了实现国家利益与他国或者多国的交往活动。外交自古有之,近现代外交一般认为源自文艺复兴时期的意大利。

1、国际法的形成原因

(1)随着国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧。

(2)人们希望通过建立一定的法律制度来处理国家之间的关系,减少武力冲突。

(3)地理大发现加强了各国的联系与交往。

三十年战争

三十年战争,(英语:The Thirty Years‘ War)1618年—1648年,是由神圣罗马帝国的内战演变而成的一次大规模的欧洲国家混战,也是历史上第一次全欧洲大战。战争是欧洲各国争夺利益、树立霸权的矛盾以及宗教纠纷激化的产物。战争以哈布斯堡王朝战败并签订《威斯特伐利亚和约》而告结束。战争推动了欧洲民族国家的形成,是欧洲近代史的开始。这场战争使德意志各邦国大约被消灭了25%~40%的人口;路德城维滕贝格四分之三人口阵亡,波美拉尼亚百分之六十五的人口阵亡,西里西亚四分之一的人口阵亡,德意志各邦国男性有将近一半阵亡。

2、国际法的形成过程

(1)奠基——《战争与和平法》

时间:

作者:

核心思想:

意义:

近代国家诞生之初,各国以强调各自之主权、扩大本国利益为务,使得武力成为国与国之间关系的仲裁者,由此而使整个欧洲成为一个你争我斗的决斗场,国对国正如狼对狼的自然状态,这种状况因裹挟着宗教改革以后的恶果——刻骨的宗教仇恨而犹烈。……呼唤最基本的、普遍的道德戒律与普遍适用的处理主权国家之间关系的法律,显得尤为迫切。——高建《西方政治思想史(第三卷)》

◎格劳秀斯与

《战争与和平法》

1625年

格劳修斯

君主应该制定条约并接受约束,国际法的主体是主权国家。

奠定了国际法的基础

二、国际法的形成与外交制度的建立

(2)发展——威斯特伐利亚体系

①背景:1618年,德意志的新教同盟和天主教同盟之间爆发战争,欧洲各国纷纷卷入其中。

(三十年战争)战争的爆发与宗教改革和反宗教改革、诸侯争权和王朝争霸有密切联系,交战的一方是神圣罗马帝国福音教邦国等级、诸侯以及与之结盟的丹麦、瑞典和法国,并得到荷兰、英国、俄国的支持;另一方是神圣罗马帝国皇帝、天主教诸侯和西班牙,其支持者主要有教皇和波兰。……这些战争都不仅仅是为了某一所谓神圣原则而进行的战斗,而是具有明确整治目的的宗教战争,或者说是打着宗教旗号的政治战争。

——孙立新《德国通史》

◎1560年欧洲宗教形式

◎1618年神圣罗马帝国

2、国际法的形成过程

②形成:1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚合约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

所有(神圣)罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权力、特权、自由、优惠、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利,因而他们永远不能,也不应受到任何人以任何借口进行的骚扰。......参加协议的所有各方应有义务保卫和保护本和约的每一项条款不受任何人的侵犯,不论其信奉何宗教。 ——《威斯特伐利亚条约》

二、国际法的形成与外交制度的建立

(2)威斯特伐利亚体系

③影响:

标志着近代国际法的产生

2、国际法的形成过程

确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则。

开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例。

确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本准则。

签订《威斯特伐利亚和约》

1815年建立维也纳体系,即建立起大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系。

17世纪时,欧洲国家的君主们派常驻外交使节和外交使团,近代外交制度逐渐建立起来。

3、外交制度的建立及发展

(1)建立

(2)发展

发展历程

外交通常是指主权国家为了实现国家利益,与他国或者多国的交往活动。外交自古有之,近现代外交一般认为源自文艺复兴时期的意大利。

背景 维也纳体系是19世纪初拿破仑帝国崩溃后,以英、俄、奥、普为首的战胜国通过维也纳会议在欧洲大陆上建立的新均势体系。(1815年)

特点 ①建立在英、俄、普、奥四国均势基础之上。②违背历史潮流,维护封建统治。③是战胜国宰割战败国和弱小民族国家基础上形成的统治秩序,体现了大国的强权政治。④具有掠夺性和历史的倒退性。⑤保持德意分裂。

评价 它以均势原则、正统主义和补偿原则为指导思想,在拿破仑帝国瓦解后的欧洲,建立起新的政治均势,并暂时维持了欧洲列强之间的和平与协调。“补偿原则”的确立与实施,使维也纳会议成了一个分赃的会议,使维也纳体系表现出鲜明的大国强权政治的色彩。在“补偿原则”之下,维也纳会议的主宰者们按照大国的意图任意修改欧洲国家的疆界,划分新的欧洲政治版图,损害了许多中小国家的利益,埋下了国家冲突的祸胎,冲突不断,最终引发了一战。

维也纳体系的建立

二、国际法的形成与外交制度的建立

(3)评价

当“科西嘉怪物”最后被牢牢禁闭起来之后,大大小小的帝王们立刻在维也纳召开了一次会议,以便分配赃物和奖金,并商讨能把革命前的形式恢复到什么程度。民族被买进或卖出,被分割或合并,只要完全符合统治者的利益和愿望就行。

——恩格斯

◎维也纳体系漫画

积极性:外交制度的建立和国际法的形成为国际关系确立了一些规则,为用和平方式解决国与国之间的争端、减少战争行为开辟了新的途径。

消极性:西方各国在国际法应用中实行双重标准,为了谋取利益经常违反国际法,导致国际冲突不断,最终引发第一次世界大战。

1864年,美国人丁韪良完成了美国学者惠顿所著《国际法原理》一书的中文翻译工作,恭亲王奕 上奏折请求批准拨500两白银资助印行此书。后来,这本书以《万国公法》为名印行,这标志着源自西方的国际法被正式介绍到中国。

《万国公法》

20世纪国际法

的发展

叁

三、20世纪国际法的发展

1、一战后

(1)背景:第一次世界大战使国际法遭到严重破坏。十月革命后,苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段。

(2)发展

①战后,战胜国建立了凡尔赛—华盛顿体系,成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织——国际联盟。

凡是把一个弱小民族合并入一个强大国家而没有得到这个民族的同意合并、希望合并的明确而自愿的表示,就是兼并或侵犯别国领土的行为……各富强国家为了如何瓜分它们所侵占的弱小民族而继续进行战争,是反人类的滔天罪行。

——1917年苏俄《和平法令》

缔约各国为增进国际间合作,并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府行为之规范,在有组织之民族间彼此关系中维持正义并恪遵条件上之一切义务。 ——《国际联盟盟约》

三、20世纪国际法的发展

1、一战后

(2)发展

②1928年8月,美、法等国签订《非战公约》,宣布缔约各国在它们的相互关系中废弃以战争作为实行国家政策的工具,和平解决国际争端。

(3)评价

①国际联盟被英国和法国控制,美国始终不是国联成员,苏联加入很晚,国联缺乏普遍性和权威性。它规定了形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

②《非战公约》并未真正得到实行。

◎《非战公约》由法国外长白里安和美国国务卿凯洛格发起,又称《白里安凯洛格公约》

◎白里安

◎凯洛格

《非战公约》存在严重缺陷,它既没对废弃战争、维护和平规定任何明确的责任,也未要求各国为此而作出任何实际的牺牲;它既没涉及世人关注的裁军问题,也未制定实施公约的办法和制裁违约国的措施。因而《非战公约》知识一纸原则声明。连公约的发起人之一凯洛格本人在私下也承认,公约只有“教育和道德的价值”。况且,列强对公约还提出了各自的保留条件,即各国都拥有自己“决定情况是否需要诉诸战争以实行自卫”的权利。历史已证明,正是这种所谓的“自卫权”成了帝国主义发动战争的借口。

——曹胜强《二十世纪国际关系史论》

九一八事变又称“满洲事变”或“远东危机”(Far Eastern Crisis),一直被视为国联重大的挫折之一。事变发生后,国际联盟成立以李顿爵士为首的国联调查团来华调查,调查团报告书写明“日本占领行为是错误的”及“满洲须交还予中国人”。国联在大会上以40票对1票通过了基于李顿报告书的声明,否认满洲国的合法地位,并要求日本交还满洲给中国。为此,日本于1933年3月27日宣布退出国联,中国不承认满洲国也无法收复满洲。根据国联条约,国联应对日本实行经济制裁,但此举并无推行,因为美国不是国联成员,国联所实行的经济制裁几乎没用。原因在于如果国联对日本实行了经济制裁,日本仍然可以与美国这个大国进行贸易,维持日本经济水平。此外,国联可以组成军队进攻满洲,但一些主要大国如英国和法国以专注内政为由拒绝而无法成行。故此,日本继续管治满洲。

三、20世纪国际法的发展

2.第二次世界大战期间

(1)背景:法西斯国家的侵略活动使国际法再次遭到极大破坏。

(2)发展:1945年6月,签署了《联合国宪章》。宪章确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的权力,确定了“大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。

◎中国代表董必武在《联合国宪章》上签字

3.第二次世界大战后

(1)背景:新的民主国家纷纷独立,各类国际组织数量激增,推动了国际法的发展。

(2)发展:国际法的领域大大扩展,在裁军、防止核武器及生化武器扩散、人权等方面,颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言,对世界和平与发展做出积极贡献。

(3)局限:一些大国为了一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就进行制裁或发动战争,严重威胁着世界和平。

《保护世界文化和自然遗产公约》

《巴黎协定》

其他

《布雷顿森林协定》

《马斯特里赫特条约》

经济

政治

《和平解决国际争端公约》

《联合国海洋法公约》

国际法举要

国际联盟和联合国对国际法发展作用的异同

同

异

①两者都宣称其宗旨是维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。

②都是普遍性的国际组织,有助于国际法实施范围的扩大。

③都具有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

①国联强调“全体一致”原则,不利于国际法的实施;联合国强调“大国一致”原则,有助于国际法的实施。

②联合国较之国联更具有普遍性,因此,联合国对国际法在更大范围内实施具有更大作用。

③联合国较之国联在维护世界和平与安全上作用突出,更能推动国际法的发展。

影响国际法的主要因素

国际社会的结构性变化

国际法从冷战时期的共存走向冷战后的合作,国际合作日益成为主流。

国际组织增多

活动范围不断扩大、职能日益膨胀。

科学技术的发展

促进了国际法的丰富过程,加速了国际法的体系化的形成。

新国际经济秩序建立的需求

海洋资源的开采、外层空间的利用、国际环境的保护、核武器的扩散、打击恐怖主义和跨国犯罪、新国际经济秩序的建立等成为人类共同的命题。

中国 西欧

天下 国家

夷夏之辨 民族主义

朝贡体系 国际法

本课思维导图

选必一 第四单元 第12课

近代西方民族国家

与国际法的发展

英国国王亨利八世

历史解释:什么是民族国家?

民族国家是以一个或几个民族为国民主体的国家,国家主权独立,其成员有共同的语言文化,共同的价值体系。

国家观念、民族意识淡薄

封建制度导致了国家分裂割据

普世的基督教世界掩盖了民族特性

民族国家产生之前中古西欧状态?

近代西方民族

国家的产生

壹

1337年至1453年期间,发生在金雀花王朝统治下的英格兰王国和瓦卢瓦王朝统治下的法兰西王国之间,针对法兰西统治权的战争开始,百年战争中,发展出不少新战术和武器。战争胜利使法兰西完成民族统一,为日后在欧洲大陆扩张打下基础;英格兰几乎丧失所有的法兰西领地,但也使英格兰的民族主义兴起。

①英法百年战争使民族意识开始觉醒国家观念逐步增强

1、近代西方民族国家的产生原因

当居于统治地位的封建贵族的疯狂争斗的喧叫充塞着中世纪的时候,被压迫阶级的静悄悄的劳动却在破坏着整个西欧的封建制度,创造着使封建主的地位日益削弱的条件。 在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族〔Nation〕而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。

②西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强。

马丁·路德《九十五条论纲》,掀起宗教改革运动。

1、"因信称义"。

2、信仰的唯一依据是《圣经》。

3、简化宗教仪式。

4、王权高于教权。

5、建立本民族教会。

王权不断加强

③宗教改革运动中新教沉重打击了教会势力,各国的世俗权力也得到强化,国家和民族认同观念日益显现。

以巴黎为中心的国内统一市场逐步建立,封建割据势力被逐渐削弱。

法语作为民族语言被推广。从13世纪开始,对法语的赞美之词便不绝于书,例如:法语是“世界上最美丽的语言”,是“最为甜美的声音”,是世界上最美丽、最雅致、最高贵的语言等等。到了15世纪中叶,法语逐渐从北方到南部被广为使用。

13世纪,以伦敦方言为基础的英语成为英国官方语言,并为英国人广泛使用。14世纪英国宗教改革先驱威克里夫把《圣经》翻译成英语,主张用本民族语言作礼拜,抵消拉丁语的影响。——徐志强《近代早期英国民族国家意识的产生与发展》

④对民族语言的重视强化了民族认同,促进民族国家的形成。

在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,民族主义是法国大革命的指导思想并在革命中得到普及。人们产生的“我们的生命和才能并不属于我们。所有的一切都属于民族、属于祖国”。这一认识,体现了人们对民族的高度认同和忠诚。因此,法国大革命标志着民族主义的形成。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

▲⑤启蒙运动和法国大革命拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,也促进了法国民族意识的觉醒。

《马赛曲》歌词

Allons enfants de la Patrie

Le jour de gloire est arrivé!

前进,祖国儿女,快奋起,

光荣一天等着你!

2、专制王权国家的产生

(1)英国:1534年,英国国王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,摆脱罗马教廷的控制,建立起国王的专制统治。

◎亨利八世颁布《至尊法案》

民族国家产生前提

挑战教皇权力,

维护民族利益。

1

2

3

消除封建割据,

实现政治统一。

排除教会干扰,

维护国王权威。

人们都知道,英国同教皇关系的破裂是因为国王亨利八世闹爱情纠纷。……罗马教廷这座早已因人民痛恨而基础动摇的巨大建筑,只要投掷一块石头就足以使之倾覆。

——伏尔泰《风俗论》

2、专制王权国家的产生

(2)法国:路易十四统治时期,法国王权达到顶峰。

(3)扩展:欧洲国家纷纷成为专制王权国家。

◎路易十四将大贵族集中到凡尔赛宫,以强化王权

从现代化角度上说,专制王权是民族国家的早期形式,是近代社会的起步点。……在这个阶段上,国家统一了,民族自立了,中世纪的混乱状况得以解除。民族国家的第二个阶段,“民族”与王权发生对抗,最终推翻专制王权,法国大革命就是其中的典型。

——钱乘旦《世界现代化历程》

(1)标志:出现国旗、国歌和各种国家节日,国家在人们的意识中越来越重要

(2)特征

民族国家有的由单一民族组成,更多的则是包括了多个民族。

民族国家主权独立,人民有共同的价值、历史、文化、语言或体制。

3、民族国家的产生

▲ 法国国庆日

每年的7月14日,以纪念在1789年7月14日,巴黎群众攻克了象征封建统治的巴士底狱,从而揭开法国大革命序幕。在法国,每年国庆节的阅兵式是庆典活动的重头戏。

▲ 法国国歌

1795年7月14日法国督政府宣布定此曲为国歌。 1879年、1946年以及1958年通过的三部共和国宪法皆定马赛曲为共和国国歌。

▲ 法国国旗

1789年法国资产阶级革命(法国大革命)时期,巴黎国民自卫队就以蓝、白、红三色旗为队旗。

法国国旗

课堂探究

民族主义最初是欧洲资本主义上升时期一种以反对封建专制、建立独立统一的资产阶级民族国家为核心的思想。自其产生之日起,就与战争有不解之缘分。民族主义作为资产阶级进行反封建的资产阶级民主革命的政治和精神武器,是一面革命的旗帜,具有很大历史进步性……但是,民族主义本身却带有不可克服的狭隘性和排他性,使它的“视野”无法越出本民族(利益)的范围,往往把本民族的利益和文化建立在践踏其他民族利益和文化的基础之上;同时,民族主义还具有潜在的、强烈的扩张性,一旦国家间有矛盾,民族主义便会膨胀为大民族主义。如泛日尔曼主义、泛斯拉夫主义等,帝国主义(包括殖民主义)、大国沙文主义、军国主义等,一定程度上是其衍生物。正因如此,“当西欧民族国家建成之后,民族主义就转化成为一种带有侵略性的殖民侵略和扩张的学说”。民族主义逐渐蜕变为欧美列强对外扩张、争夺霸权的理论根据和精神动力。

——摘编自赵文亮《民族主义与二十世纪的战争》

根据材料,谈谈民族主义对欧洲历史发展的影响

积极:民族主义推动了欧洲资产阶级反封建斗争,推动了近代民族国家的建立。

消极:①民族主义的狭隘性和排他性,会导致对其他民族利益和文化的践踏。

②民族主义带有扩展性,会导致欧洲列强对外殖民扩张和争夺。

国际法的形成与外交制度的建立

贰

国际法,简言之,是国家之间的法律,或者说,主要是国家之间的法律,是以国家之间的关系为对象的法律。

二、国际法的形成与外交制度的建立

外交通常是指主权国家为了实现国家利益与他国或者多国的交往活动。外交自古有之,近现代外交一般认为源自文艺复兴时期的意大利。

1、国际法的形成原因

(1)随着国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧。

(2)人们希望通过建立一定的法律制度来处理国家之间的关系,减少武力冲突。

(3)地理大发现加强了各国的联系与交往。

三十年战争

三十年战争,(英语:The Thirty Years‘ War)1618年—1648年,是由神圣罗马帝国的内战演变而成的一次大规模的欧洲国家混战,也是历史上第一次全欧洲大战。战争是欧洲各国争夺利益、树立霸权的矛盾以及宗教纠纷激化的产物。战争以哈布斯堡王朝战败并签订《威斯特伐利亚和约》而告结束。战争推动了欧洲民族国家的形成,是欧洲近代史的开始。这场战争使德意志各邦国大约被消灭了25%~40%的人口;路德城维滕贝格四分之三人口阵亡,波美拉尼亚百分之六十五的人口阵亡,西里西亚四分之一的人口阵亡,德意志各邦国男性有将近一半阵亡。

2、国际法的形成过程

(1)奠基——《战争与和平法》

时间:

作者:

核心思想:

意义:

近代国家诞生之初,各国以强调各自之主权、扩大本国利益为务,使得武力成为国与国之间关系的仲裁者,由此而使整个欧洲成为一个你争我斗的决斗场,国对国正如狼对狼的自然状态,这种状况因裹挟着宗教改革以后的恶果——刻骨的宗教仇恨而犹烈。……呼唤最基本的、普遍的道德戒律与普遍适用的处理主权国家之间关系的法律,显得尤为迫切。——高建《西方政治思想史(第三卷)》

◎格劳秀斯与

《战争与和平法》

1625年

格劳修斯

君主应该制定条约并接受约束,国际法的主体是主权国家。

奠定了国际法的基础

二、国际法的形成与外交制度的建立

(2)发展——威斯特伐利亚体系

①背景:1618年,德意志的新教同盟和天主教同盟之间爆发战争,欧洲各国纷纷卷入其中。

(三十年战争)战争的爆发与宗教改革和反宗教改革、诸侯争权和王朝争霸有密切联系,交战的一方是神圣罗马帝国福音教邦国等级、诸侯以及与之结盟的丹麦、瑞典和法国,并得到荷兰、英国、俄国的支持;另一方是神圣罗马帝国皇帝、天主教诸侯和西班牙,其支持者主要有教皇和波兰。……这些战争都不仅仅是为了某一所谓神圣原则而进行的战斗,而是具有明确整治目的的宗教战争,或者说是打着宗教旗号的政治战争。

——孙立新《德国通史》

◎1560年欧洲宗教形式

◎1618年神圣罗马帝国

2、国际法的形成过程

②形成:1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚合约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

所有(神圣)罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权力、特权、自由、优惠、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利,因而他们永远不能,也不应受到任何人以任何借口进行的骚扰。......参加协议的所有各方应有义务保卫和保护本和约的每一项条款不受任何人的侵犯,不论其信奉何宗教。 ——《威斯特伐利亚条约》

二、国际法的形成与外交制度的建立

(2)威斯特伐利亚体系

③影响:

标志着近代国际法的产生

2、国际法的形成过程

确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则。

开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例。

确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本准则。

签订《威斯特伐利亚和约》

1815年建立维也纳体系,即建立起大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系。

17世纪时,欧洲国家的君主们派常驻外交使节和外交使团,近代外交制度逐渐建立起来。

3、外交制度的建立及发展

(1)建立

(2)发展

发展历程

外交通常是指主权国家为了实现国家利益,与他国或者多国的交往活动。外交自古有之,近现代外交一般认为源自文艺复兴时期的意大利。

背景 维也纳体系是19世纪初拿破仑帝国崩溃后,以英、俄、奥、普为首的战胜国通过维也纳会议在欧洲大陆上建立的新均势体系。(1815年)

特点 ①建立在英、俄、普、奥四国均势基础之上。②违背历史潮流,维护封建统治。③是战胜国宰割战败国和弱小民族国家基础上形成的统治秩序,体现了大国的强权政治。④具有掠夺性和历史的倒退性。⑤保持德意分裂。

评价 它以均势原则、正统主义和补偿原则为指导思想,在拿破仑帝国瓦解后的欧洲,建立起新的政治均势,并暂时维持了欧洲列强之间的和平与协调。“补偿原则”的确立与实施,使维也纳会议成了一个分赃的会议,使维也纳体系表现出鲜明的大国强权政治的色彩。在“补偿原则”之下,维也纳会议的主宰者们按照大国的意图任意修改欧洲国家的疆界,划分新的欧洲政治版图,损害了许多中小国家的利益,埋下了国家冲突的祸胎,冲突不断,最终引发了一战。

维也纳体系的建立

二、国际法的形成与外交制度的建立

(3)评价

当“科西嘉怪物”最后被牢牢禁闭起来之后,大大小小的帝王们立刻在维也纳召开了一次会议,以便分配赃物和奖金,并商讨能把革命前的形式恢复到什么程度。民族被买进或卖出,被分割或合并,只要完全符合统治者的利益和愿望就行。

——恩格斯

◎维也纳体系漫画

积极性:外交制度的建立和国际法的形成为国际关系确立了一些规则,为用和平方式解决国与国之间的争端、减少战争行为开辟了新的途径。

消极性:西方各国在国际法应用中实行双重标准,为了谋取利益经常违反国际法,导致国际冲突不断,最终引发第一次世界大战。

1864年,美国人丁韪良完成了美国学者惠顿所著《国际法原理》一书的中文翻译工作,恭亲王奕 上奏折请求批准拨500两白银资助印行此书。后来,这本书以《万国公法》为名印行,这标志着源自西方的国际法被正式介绍到中国。

《万国公法》

20世纪国际法

的发展

叁

三、20世纪国际法的发展

1、一战后

(1)背景:第一次世界大战使国际法遭到严重破坏。十月革命后,苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段。

(2)发展

①战后,战胜国建立了凡尔赛—华盛顿体系,成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织——国际联盟。

凡是把一个弱小民族合并入一个强大国家而没有得到这个民族的同意合并、希望合并的明确而自愿的表示,就是兼并或侵犯别国领土的行为……各富强国家为了如何瓜分它们所侵占的弱小民族而继续进行战争,是反人类的滔天罪行。

——1917年苏俄《和平法令》

缔约各国为增进国际间合作,并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府行为之规范,在有组织之民族间彼此关系中维持正义并恪遵条件上之一切义务。 ——《国际联盟盟约》

三、20世纪国际法的发展

1、一战后

(2)发展

②1928年8月,美、法等国签订《非战公约》,宣布缔约各国在它们的相互关系中废弃以战争作为实行国家政策的工具,和平解决国际争端。

(3)评价

①国际联盟被英国和法国控制,美国始终不是国联成员,苏联加入很晚,国联缺乏普遍性和权威性。它规定了形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

②《非战公约》并未真正得到实行。

◎《非战公约》由法国外长白里安和美国国务卿凯洛格发起,又称《白里安凯洛格公约》

◎白里安

◎凯洛格

《非战公约》存在严重缺陷,它既没对废弃战争、维护和平规定任何明确的责任,也未要求各国为此而作出任何实际的牺牲;它既没涉及世人关注的裁军问题,也未制定实施公约的办法和制裁违约国的措施。因而《非战公约》知识一纸原则声明。连公约的发起人之一凯洛格本人在私下也承认,公约只有“教育和道德的价值”。况且,列强对公约还提出了各自的保留条件,即各国都拥有自己“决定情况是否需要诉诸战争以实行自卫”的权利。历史已证明,正是这种所谓的“自卫权”成了帝国主义发动战争的借口。

——曹胜强《二十世纪国际关系史论》

九一八事变又称“满洲事变”或“远东危机”(Far Eastern Crisis),一直被视为国联重大的挫折之一。事变发生后,国际联盟成立以李顿爵士为首的国联调查团来华调查,调查团报告书写明“日本占领行为是错误的”及“满洲须交还予中国人”。国联在大会上以40票对1票通过了基于李顿报告书的声明,否认满洲国的合法地位,并要求日本交还满洲给中国。为此,日本于1933年3月27日宣布退出国联,中国不承认满洲国也无法收复满洲。根据国联条约,国联应对日本实行经济制裁,但此举并无推行,因为美国不是国联成员,国联所实行的经济制裁几乎没用。原因在于如果国联对日本实行了经济制裁,日本仍然可以与美国这个大国进行贸易,维持日本经济水平。此外,国联可以组成军队进攻满洲,但一些主要大国如英国和法国以专注内政为由拒绝而无法成行。故此,日本继续管治满洲。

三、20世纪国际法的发展

2.第二次世界大战期间

(1)背景:法西斯国家的侵略活动使国际法再次遭到极大破坏。

(2)发展:1945年6月,签署了《联合国宪章》。宪章确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的权力,确定了“大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。

◎中国代表董必武在《联合国宪章》上签字

3.第二次世界大战后

(1)背景:新的民主国家纷纷独立,各类国际组织数量激增,推动了国际法的发展。

(2)发展:国际法的领域大大扩展,在裁军、防止核武器及生化武器扩散、人权等方面,颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言,对世界和平与发展做出积极贡献。

(3)局限:一些大国为了一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就进行制裁或发动战争,严重威胁着世界和平。

《保护世界文化和自然遗产公约》

《巴黎协定》

其他

《布雷顿森林协定》

《马斯特里赫特条约》

经济

政治

《和平解决国际争端公约》

《联合国海洋法公约》

国际法举要

国际联盟和联合国对国际法发展作用的异同

同

异

①两者都宣称其宗旨是维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。

②都是普遍性的国际组织,有助于国际法实施范围的扩大。

③都具有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

①国联强调“全体一致”原则,不利于国际法的实施;联合国强调“大国一致”原则,有助于国际法的实施。

②联合国较之国联更具有普遍性,因此,联合国对国际法在更大范围内实施具有更大作用。

③联合国较之国联在维护世界和平与安全上作用突出,更能推动国际法的发展。

影响国际法的主要因素

国际社会的结构性变化

国际法从冷战时期的共存走向冷战后的合作,国际合作日益成为主流。

国际组织增多

活动范围不断扩大、职能日益膨胀。

科学技术的发展

促进了国际法的丰富过程,加速了国际法的体系化的形成。

新国际经济秩序建立的需求

海洋资源的开采、外层空间的利用、国际环境的保护、核武器的扩散、打击恐怖主义和跨国犯罪、新国际经济秩序的建立等成为人类共同的命题。

中国 西欧

天下 国家

夷夏之辨 民族主义

朝贡体系 国际法

本课思维导图

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理