13 短文两篇 课件(共66张PPT)

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

短文两篇

九 年 级(下)

短文两篇

课时目标

1、了解议论文的文体特征,特别是驳论文的特点,为阅读议论文打下基础。

2、掌握常用的论证方法,分析其作用;体会文章的语言特点。

3、能理解、背诵文中的一些格言和警句,从中反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

4、结合自己的读书体验理解作者的观点和态度,将正确的读书方法运用到读书实践中去,学会读书。

论点

议论文三要素

论据

论证

道理论证

常见的论证方法

举例论证

对比论证

比喻论证

谈 读 书 (英)培根

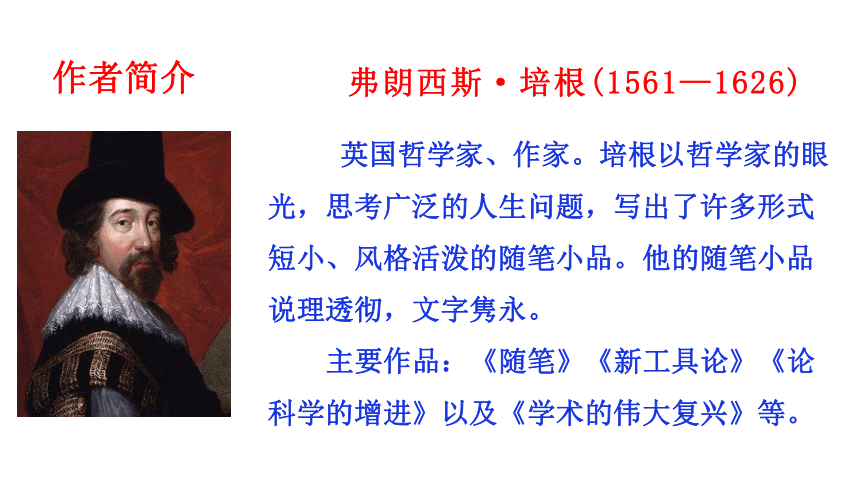

弗朗西斯·培根(1561—1626)

英国哲学家、作家。培根以哲学家的眼光,思考广泛的人生问题,写出了许多形式短小、风格活泼的随笔小品。他的随笔小品说理透彻,文字隽永。

主要作品:《随笔》《新工具论》《论科学的增进》以及《学术的伟大复兴》等。

作者简介

培根自称“以天下全部学问为己任”,企图“将全部科学、技术和人类的一切知识全面重建”。 他反对经典哲学,强调通过实验去揭示自然界的秘密,获得知识,并认为“知识就是力量”。他在《随笔》中写了对世家子弟的“社会的与道德的劝言”,内容涉及哲学思想、处世之道等。其中《谈读书》就犹如一位睿智的老人对自己晚辈的谆谆教导,要多读书,读书是有好处的。

背景介绍

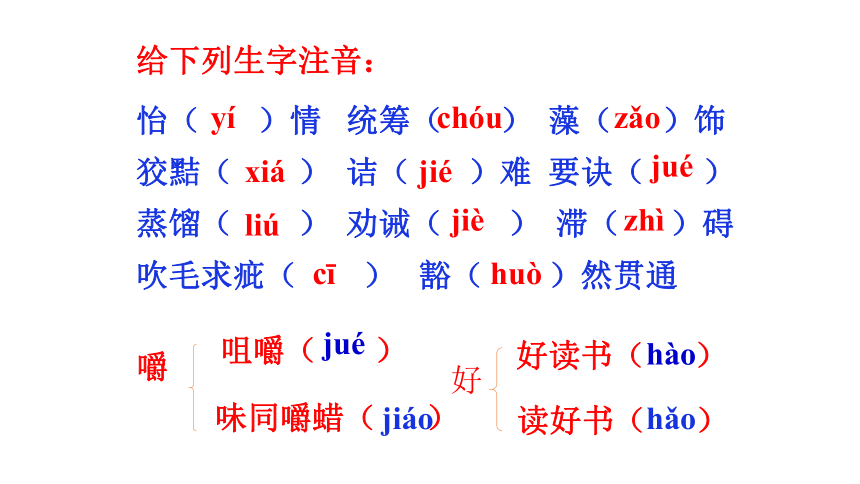

给下列生字注音:

怡( )情 统筹( ) 藻( )饰

狡黠( ) 诘( )难 要诀( )

蒸馏( ) 劝诫( ) 滞( )碍

吹毛求疵( ) 豁( )然贯通

嚼

咀嚼( )

味同嚼蜡( )

好

好读书( )

读好书( )

yí

chóu

zǎo

xiá

jié

jué

liú

jiè

zhì

cī

huò

jué

jiáo

hào

hǎo

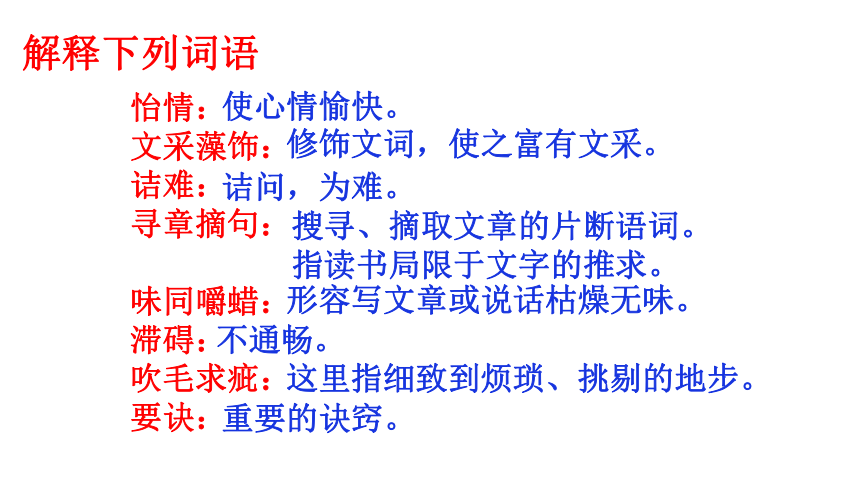

怡情:

文采藻饰:

诘难:

寻章摘句:

味同嚼蜡:

滞碍:

吹毛求疵:

要诀:

使心情愉快。

修饰文词,使之富有文采。

诘问,为难。

搜寻、摘取文章的片断语词。

指读书局限于文字的推求。

形容写文章或说话枯燥无味。

不通畅。

这里指细致到烦琐、挑剔的地步。

重要的诀窍。

解释下列词语

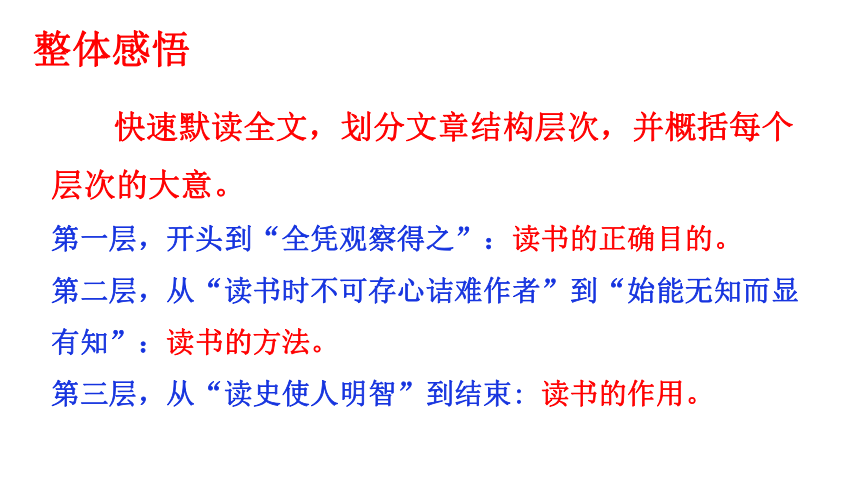

快速默读全文,划分文章结构层次,并概括每个层次的大意。

第一层,开头到“全凭观察得之”:读书的正确目的。

第二层,从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显有知”:读书的方法。

第三层,从“读史使人明智”到结束: 读书的作用。

整体感悟

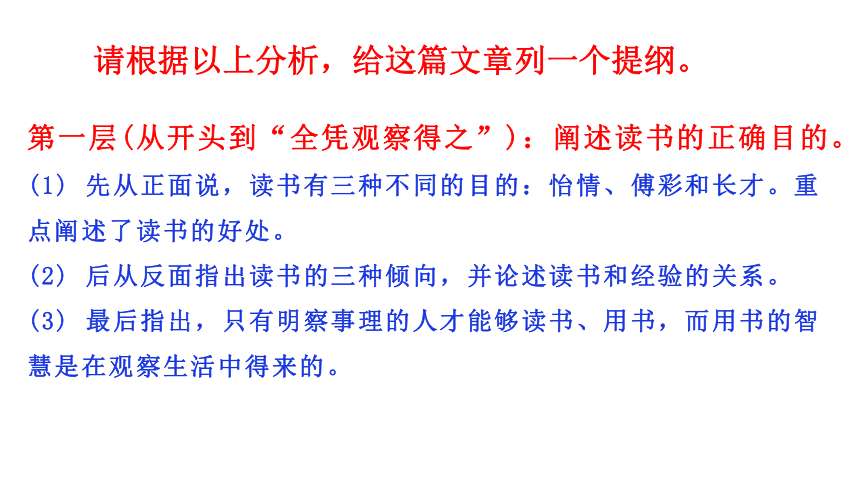

请根据以上分析,给这篇文章列一个提纲。

第一层(从开头到“全凭观察得之”):阐述读书的正确目的。

(1) 先从正面说,读书有三种不同的目的:怡情、傅彩和长才。重点阐述了读书的好处。

(2) 后从反面指出读书的三种倾向,并论述读书和经验的关系。

(3) 最后指出,只有明察事理的人才能够读书、用书,而用书的智慧是在观察生活中得来的。

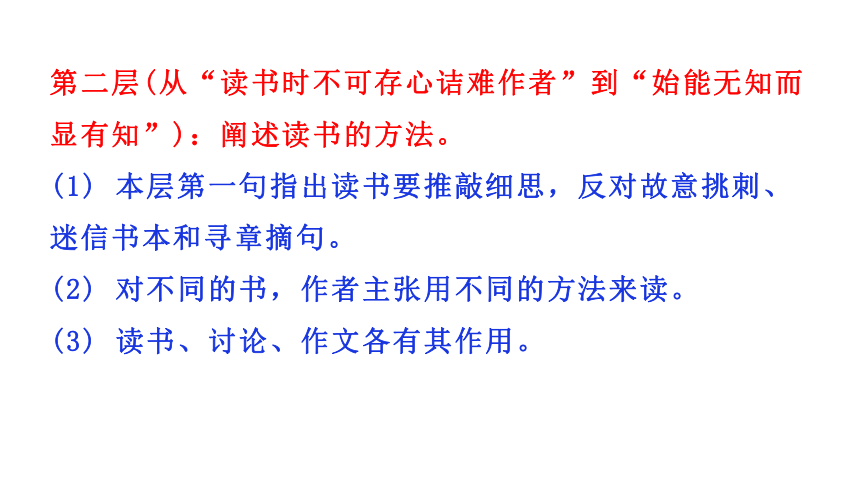

第二层(从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显有知”):阐述读书的方法。

(1) 本层第一句指出读书要推敲细思,反对故意挑刺、迷信书本和寻章摘句。

(2) 对不同的书,作者主张用不同的方法来读。

(3) 读书、讨论、作文各有其作用。

第三层(“读史使人明智”到结尾):阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上一些缺陷。

(1) 作者列举了一系列例子,论述读书能塑造人的性格。(2) 作者进一步指出,人精神上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病,可以用运动驱除一样。(反面指出)

探究问题

1、本文的中心话题是“读书”,围绕这一话题,谈了哪些内容?

①读书的正确目的:正面(读书足以怡情、傅彩和长才);反面(读书偏向:惰、矫和学究)

②要讲究读书的方法:(读书时不可存心诘难作者、采取不同方法和多种方法结合)

③读书的作用:能塑造人的性格和弥补精神上的各种缺陷。

2、试找出文中的一些观点,并体会作者是如何论证观点的?

(1)观点:读书能够塑造人的性格。先举例论证,列举六门学科的作用,最后加以归纳(归纳论证)。

(2)观点:读书能够弥补人精神上的缺陷。用比喻证明观点。

(3)观点:读书的作用,用正反对比论证

3、本文的语言有什么特点?请找出具体语句予以品味。

排比句说理。 如“读史使人明智······皆成性格”等句子运用排比句,使文章很有气势,能打动读者,增强文章的说服力。

4、找出文中所运用的论证方法,并分析其作用。

(1) 比喻说理:盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。

(2) 排比说理:读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩。

(3) 对比说理:开头正面说读书的目的,接着从反面说了读书的三种倾向。结尾先从正面说读书可以塑造人的性格,又从反面说读书可以弥补性格和精神上的缺陷。

5、找出课文运用的论证方法的句子,体味其表达效果。

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

运用例证法论阐明了读书的三个正确目的,简单明了。

(2)从“其怡情也,最见于独处幽居之时”到“全凭条文断事乃学究故态”。

运用正反说理法阐述了 “ 读书三个目的的具体表现”和“三个不良倾向”,使论述过程十分透彻, 增强了说服力。

(3)从“读书补天然之不足”到“读书然后知如何修剪移接”。

运用喻证法论证了“读书对经验的作用及二者关系”的观点,使阐述的道理通俗易懂,也使语言表达生动形象,具体可感。

(4)从“书亦可请人代读”到“味同嚼蜡矣”。

运用喻证法论证了“好书一定要揣摩钻研才能读出味道”的观点,使说理通俗易懂,还让读者可以想像和意会。

(5)从“读史使人明智”到“皆成性格”。

运用例证法和归论法论证了“读书能够塑造人的性格”的观点。先列举六门学科的作用, 最后加以归纳,使人信服。

(6)从“人之才智但有滞碍”到“皆有特药可医”。

运用类证法和喻证法论证了“读书能够弥补人精神上的性缺陷”的观点。通过性质相似的事物之间的比较,进一步生动形象地阐明了读书的作用,让读者更容易接受。

6、找出文中你认为富有哲理的句子,谈谈你对这些句子的认识。

“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”

用“自然花草”比喻“人的天性”,将“修剪移接”比喻“求知学习”,这是为了论证“读书对人的天赋的作用”,语言形象生动,使论述的道理通俗易懂。

(2)“否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣”

用“蒸馏过的水”比喻“一本好书”,使读者懂得读书不能只读别人的笔记摘要,语言生动形象。(比喻论证的作用:使论述的道理通俗易懂,语言生动形象。)

(3)“人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾,射箭利胸肺,漫步利肠胃,骑术利头脑”

运用比喻和排比的修辞手法,具体而生动地阐述了读书可以弥补性格和精神上的缺陷的观点。

7、课文的语言有何特点?试举例分析。

(1)语言精辟,表意透彻、富有智慧,用词简明、含义深刻。

如:书有可浅尝者,有可吞食者,少数则咀嚼消化。

“浅尝、吞食、咀嚼”三个词准确生动写出了不同的书需不同的读法.

再如:读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

句子分别以“读书”“讨论”“作文”为例论述了学以致用的观点,句式整齐,使论证更为有力。

(2)行文灵活,笔法生动,大量运用排比和比喻表现手法。

如:天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移栽。

运用比喻巧妙地写出了读书的重要性。

再如:读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

用排比的修辞,句式整齐地例举了读书的目的。

表意透彻有智慧

用词简明含义深

排比

正反论证

笔法生动

语言精辟

行文灵活

举例论证

比喻论证

比喻

写作特色小结

谈读书

合作探究

正确目的

正确方法

重要作用

正面论述:三种目的

反面论述:三种倾向

重要作用:明智之士读书、用书

推敲细思

不同的书读法不同

读书与讨论、作文结合

塑造精神

弥补性格缺陷

要多读书

学会读书

课文总结

《谈读书》是英国哲学家、作家弗朗西斯·培根的作品,阐述了读书对人的重要作用和深远影响,其中有很多警句对我们很有启发,值得我们深思和践行。

不求甚解

马南邨

学习目标

1、学习文中运用比喻、排比等修辞进行说理的方法。

2、理解并积累文中的精彩语句,反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

3、认识读书的益处,养成良好的读书习惯,学会根据不同的文章选择不同的读书方法。

马南邨(1912—1966),新闻记者、政论家、杂文作家。原名邓拓,福建闽侯人。建国后历任《人民日报》总编辑、社长,主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

作者简介

《不求甚解》选自《燕山夜话》。20世纪60年代初,马南邨应《北京晚报》之约,撰写《燕山夜话》专栏杂文。这个专栏的杂文从读书治学、科学研究、生产活动等方面为我们总结和介绍了一些可以借鉴的历史经验,还对现实中的各种不良现象和错误的思想方法、工作作风提出了批评,对青年的学习给予指导。在一篇篇短小精悍、妙趣横生的文字里,蕴含着深刻的寓意和哲理,引人深思,发人深省,对当时的杂文创作产生了积极的影响。本文就是马南邨针对有些人对陶渊明“不求甚解”的曲解而写的一篇驳论文。

创作背景

议论文知识

1.论证的方式:立论和驳论。

2.什么是驳论:在批驳别人观点的过程中,阐明自己的主张。

3.批驳的方法:

(1)直接批驳

①驳论点:抓住对方论点中的错误直接批驳。

②驳论据:指出对方论据中的虚伪、错误。

③驳论证:通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点,揭穿对

方的论据与论点之间没有内在的逻辑关系,其论

据不能证明论点,论点不能从论据中推出。

(2)间接批驳——驳立结合

4、一般论证思路

先树立批驳的靶子,即摆出对方的论点(树靶),然后针对对方的论点采用直接或间接的方式进行批驳(射靶)。

反驳对方的论点,从论据和论证方法上找问题。

反驳对方的论点,要注重分析,把理讲透,使人信服,不能扣大帽子。

学习字词

shèn

不求甚解( ) 狂妄自大( )

咬文嚼字( ) 王粲( )

豁然贯通( ) 死抠( )

wànɡ

jiáo

càn

huò

kōu

理解词义

不求甚解:

咬文嚼字:

因小失大:

原指读书只领会精神实质,不咬文嚼字。现多指只求懂个大概,不求深刻了解。

过分斟酌字句,多用来指死抠字眼而不注重精神实质。

为了小的利益,造成大的损失。

豁然贯通:

开卷有益:

狂妄自大:

要诀:

指一下子弄懂了某个道理。豁然,通达的样子;贯通,前后贯穿通晓。

读书有好处。

重要的诀窍。

指极其放肆,自高自大,目中无人。

1、请同学们初读课文,并在课本上做好批注,理清本文的论证思路。

整体感知

理清作者的思路,归纳总结

第一部分(1)

第二部分(2—8)

第三部分(9)

摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”同时提出自己的观点:不能盲目反对不求甚解。

摆事实,讲道理。用具体事例阐述不求甚解的真正含义。

总结强调重要的书要反复阅读。

整体探究

2、“不求甚解”出处是什么?

出自陶渊明《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。原意是读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。

今多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。

3、为什么很多人曲解了陶渊明的话?

人们之所以曲解了陶渊明的话,是因为犯了断章取义的错误,只从前一句去理解,而忽视了后一句,没有把两句话作为一个整体来理解。这样的理解从方法上来说就是错误的。

4、怎样理解陶渊明的读书主张?

陶渊明的读书主张包括两层含义:

其一,要虚心,不能骄傲自负;

其二,不能固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

5、一般人认为“不求甚解”是什么意思。持什么态度?

一般人认为“不求甚解”对任何事情都是不好的。对“不求甚解”持否定态度。

6、作者又是怎么理解“不求甚解”的,根据是什么? 作者对“不求甚解”持什么态度?

作者认为一般人观点不尽然,对“不求甚解”持肯定态度。 他认为不求甚解有两层意义:一是指要虚心,不要以为书一读就懂,另一层含义是“读书不要固执一点,要前后贯通,了解大意。” 确立这两层含义的依据是陶渊明《五柳先生》中“好读书不求甚解;每有会意便欣然忘食。”这两句话的全面理解,理清其相互联系。

7、找出“不求甚解”在本文中的含义

一是表示虚心,因为书不一定都能读懂,就承认“不求甚解”。

二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

8、作者摆出列宁批评普列汉罗夫读马克思著作作了很多曲解,诸葛亮“读书观其大略”两个例子是为了证明什么观点?

作者摆出列宁批评普列汉罗夫读马克思著作作了很多曲解,诸葛亮“读书观其大略” 两个例子是为了证明读书要活读。

1、作者要批驳的靶子是什么?

对任何问题不求甚解都是不好的。

2、仔细阅读课文,思考:本文的主要内容是什么?

全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据对否定“不求甚解”的观点进行批驳,在批驳的过程中阐述“读书要虚心,读书的要诀全在于会意,重要的书要反复阅读”的观点。

再读课文

3、简要分析第3段的论证思路。

首先提出好读书习惯的养成很重要;不读书或不好读书则谈不上“求甚解”或“不求甚解”;好读书,就会慢慢了解书中道理。

然后,进一步指出一下子想完全读懂所有的书是不可能实现的,而“读书的要诀,全在于会意”。

最后,以陶渊明的事例进行证明。

4、好读书为什么重要?

只有好读书才能用心读书,并重视理解书中的内容,达到会意的阶段,只有能会意才可能“求甚解”。

5、肯定“不求甚解”的方法为什么要反对马马虎虎的态度?

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”不是马马虎虎、很不认真。因此,要反对马马虎虎的态度。

6、不求甚解与“马马虎虎”的区别是什么?

不求甚解与“马马虎虎”的区别是不求甚解要了解文章的意思,而马马虎虎却对文章的意思不理解。

1、作者列举了哪些事例进行说理?所选的事例有什么特点?

(1)列宁批评普列汉诺夫 从态度上说明

(2)诸葛亮的读书方法 从方法上说明

(3)引陆象山的话 进一步证明

三处例证、引证,或外或中,或古或今,或正或误,信手拈来,自由骋笔,又恰到好处。选例典型,论说周到。

合作探究

2、作者认为怎样才能达到“活”读书,理解“精神实质”呢?

重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

3、本文的论证方式有什么特点?

(1)本文用递进式的论证结构逐层深入地剖析问题,并通过引用、对比、举例等论证方法阐述观点,从而明辨是非,给人以深刻的启示。

(2)文章见解独到,文笔简洁生动、说理明白晓畅。众多的引证,生动的故事,深刻的见解,娓娓道来,既开拓读者眼界,又寓思想教育于知识漫谈之中,可谓别开生面,独具一格。

这篇驳论文是如何论证的?

通过树立自己正确的观点从而驳倒对方论点。

驳的是“论点”

全面阐述

“不求甚解”的含义

提倡“不求甚解”的读书态度

表明自己的观点

从“会意”的角度

列举古人读书的例子

阐述正确观点

读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体

强调了“书必须反复读”的主张

不求甚解

树靶子:对任何问题不求甚解都是不好的

亮观点:不能盲目地反对不求甚解

引出处:引用陶渊明原话,还原本来面目

释新义:阐述“不求甚解”的两层含义

援例子:用正反两个事例证明“不求甚解”的读书态度是正确的

引语录:引陆象山的话,进一步巩固己方观点

驳论

举例论证

道理论证

对比论证

文章结构

得结论:重要的书必须反复读

把握实质

不拘字眼

做分析

这篇驳论文全面揭示了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对盲目否定“不求甚解”的观点作了批驳。在批驳的过程中,作者阐述了读书要虚心、读书的要诀在于会意、重要的书要反复读等观点,极具指导意义。

课文主旨

学习《不求甚解》的写法,对下列成语进行辩证分析,运用求异思维,口述新的立意。

①“见风使舵”新解

②“班门弄斧”辩

③“滥竿充数”辩

拓展延伸

《谈读书》和《不求甚解》这两篇短文谈的都是读书。从论证方式、论述角度、论证思路方面分析其有何异同。

从论证方式看,两篇虽然都是议论文,但《谈读书》是立论,《不求甚解》则是驳论。

从论述角度看,《谈读书》论述较为全面,对读书方方面面问题进行了探讨;《不求甚解》则选取一个角度,侧重对具体读书方法的探讨。二者也有相同之处,比如都谈及读书方法。

从论证思路看,《谈读书》采用比喻论证、对比论证的方法,先提出观点,再做阐释说明;《不求甚解》则顺着思考的路径,一步步提出观点,佐以举例论证、道理论证,得出结论。相同点是都以议论说理为主,论证方法灵活多变。

好(hǎo)读书时不好(hào)读书,

好(hào)读书时不好(hǎo)读书。 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。 书到用时方恨少。 读书破万卷,下笔如有神。 读万卷书,行万里路。

读书名言:

名人论读书

结束语:

古今读书成大事者必经三境界:

1、 独上高楼,望尽天涯路;

2、衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;

3、众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

短文两篇

九 年 级(下)

短文两篇

课时目标

1、了解议论文的文体特征,特别是驳论文的特点,为阅读议论文打下基础。

2、掌握常用的论证方法,分析其作用;体会文章的语言特点。

3、能理解、背诵文中的一些格言和警句,从中反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

4、结合自己的读书体验理解作者的观点和态度,将正确的读书方法运用到读书实践中去,学会读书。

论点

议论文三要素

论据

论证

道理论证

常见的论证方法

举例论证

对比论证

比喻论证

谈 读 书 (英)培根

弗朗西斯·培根(1561—1626)

英国哲学家、作家。培根以哲学家的眼光,思考广泛的人生问题,写出了许多形式短小、风格活泼的随笔小品。他的随笔小品说理透彻,文字隽永。

主要作品:《随笔》《新工具论》《论科学的增进》以及《学术的伟大复兴》等。

作者简介

培根自称“以天下全部学问为己任”,企图“将全部科学、技术和人类的一切知识全面重建”。 他反对经典哲学,强调通过实验去揭示自然界的秘密,获得知识,并认为“知识就是力量”。他在《随笔》中写了对世家子弟的“社会的与道德的劝言”,内容涉及哲学思想、处世之道等。其中《谈读书》就犹如一位睿智的老人对自己晚辈的谆谆教导,要多读书,读书是有好处的。

背景介绍

给下列生字注音:

怡( )情 统筹( ) 藻( )饰

狡黠( ) 诘( )难 要诀( )

蒸馏( ) 劝诫( ) 滞( )碍

吹毛求疵( ) 豁( )然贯通

嚼

咀嚼( )

味同嚼蜡( )

好

好读书( )

读好书( )

yí

chóu

zǎo

xiá

jié

jué

liú

jiè

zhì

cī

huò

jué

jiáo

hào

hǎo

怡情:

文采藻饰:

诘难:

寻章摘句:

味同嚼蜡:

滞碍:

吹毛求疵:

要诀:

使心情愉快。

修饰文词,使之富有文采。

诘问,为难。

搜寻、摘取文章的片断语词。

指读书局限于文字的推求。

形容写文章或说话枯燥无味。

不通畅。

这里指细致到烦琐、挑剔的地步。

重要的诀窍。

解释下列词语

快速默读全文,划分文章结构层次,并概括每个层次的大意。

第一层,开头到“全凭观察得之”:读书的正确目的。

第二层,从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显有知”:读书的方法。

第三层,从“读史使人明智”到结束: 读书的作用。

整体感悟

请根据以上分析,给这篇文章列一个提纲。

第一层(从开头到“全凭观察得之”):阐述读书的正确目的。

(1) 先从正面说,读书有三种不同的目的:怡情、傅彩和长才。重点阐述了读书的好处。

(2) 后从反面指出读书的三种倾向,并论述读书和经验的关系。

(3) 最后指出,只有明察事理的人才能够读书、用书,而用书的智慧是在观察生活中得来的。

第二层(从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显有知”):阐述读书的方法。

(1) 本层第一句指出读书要推敲细思,反对故意挑刺、迷信书本和寻章摘句。

(2) 对不同的书,作者主张用不同的方法来读。

(3) 读书、讨论、作文各有其作用。

第三层(“读史使人明智”到结尾):阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上一些缺陷。

(1) 作者列举了一系列例子,论述读书能塑造人的性格。(2) 作者进一步指出,人精神上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病,可以用运动驱除一样。(反面指出)

探究问题

1、本文的中心话题是“读书”,围绕这一话题,谈了哪些内容?

①读书的正确目的:正面(读书足以怡情、傅彩和长才);反面(读书偏向:惰、矫和学究)

②要讲究读书的方法:(读书时不可存心诘难作者、采取不同方法和多种方法结合)

③读书的作用:能塑造人的性格和弥补精神上的各种缺陷。

2、试找出文中的一些观点,并体会作者是如何论证观点的?

(1)观点:读书能够塑造人的性格。先举例论证,列举六门学科的作用,最后加以归纳(归纳论证)。

(2)观点:读书能够弥补人精神上的缺陷。用比喻证明观点。

(3)观点:读书的作用,用正反对比论证

3、本文的语言有什么特点?请找出具体语句予以品味。

排比句说理。 如“读史使人明智······皆成性格”等句子运用排比句,使文章很有气势,能打动读者,增强文章的说服力。

4、找出文中所运用的论证方法,并分析其作用。

(1) 比喻说理:盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。

(2) 排比说理:读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩。

(3) 对比说理:开头正面说读书的目的,接着从反面说了读书的三种倾向。结尾先从正面说读书可以塑造人的性格,又从反面说读书可以弥补性格和精神上的缺陷。

5、找出课文运用的论证方法的句子,体味其表达效果。

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

运用例证法论阐明了读书的三个正确目的,简单明了。

(2)从“其怡情也,最见于独处幽居之时”到“全凭条文断事乃学究故态”。

运用正反说理法阐述了 “ 读书三个目的的具体表现”和“三个不良倾向”,使论述过程十分透彻, 增强了说服力。

(3)从“读书补天然之不足”到“读书然后知如何修剪移接”。

运用喻证法论证了“读书对经验的作用及二者关系”的观点,使阐述的道理通俗易懂,也使语言表达生动形象,具体可感。

(4)从“书亦可请人代读”到“味同嚼蜡矣”。

运用喻证法论证了“好书一定要揣摩钻研才能读出味道”的观点,使说理通俗易懂,还让读者可以想像和意会。

(5)从“读史使人明智”到“皆成性格”。

运用例证法和归论法论证了“读书能够塑造人的性格”的观点。先列举六门学科的作用, 最后加以归纳,使人信服。

(6)从“人之才智但有滞碍”到“皆有特药可医”。

运用类证法和喻证法论证了“读书能够弥补人精神上的性缺陷”的观点。通过性质相似的事物之间的比较,进一步生动形象地阐明了读书的作用,让读者更容易接受。

6、找出文中你认为富有哲理的句子,谈谈你对这些句子的认识。

“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”

用“自然花草”比喻“人的天性”,将“修剪移接”比喻“求知学习”,这是为了论证“读书对人的天赋的作用”,语言形象生动,使论述的道理通俗易懂。

(2)“否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣”

用“蒸馏过的水”比喻“一本好书”,使读者懂得读书不能只读别人的笔记摘要,语言生动形象。(比喻论证的作用:使论述的道理通俗易懂,语言生动形象。)

(3)“人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾,射箭利胸肺,漫步利肠胃,骑术利头脑”

运用比喻和排比的修辞手法,具体而生动地阐述了读书可以弥补性格和精神上的缺陷的观点。

7、课文的语言有何特点?试举例分析。

(1)语言精辟,表意透彻、富有智慧,用词简明、含义深刻。

如:书有可浅尝者,有可吞食者,少数则咀嚼消化。

“浅尝、吞食、咀嚼”三个词准确生动写出了不同的书需不同的读法.

再如:读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

句子分别以“读书”“讨论”“作文”为例论述了学以致用的观点,句式整齐,使论证更为有力。

(2)行文灵活,笔法生动,大量运用排比和比喻表现手法。

如:天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移栽。

运用比喻巧妙地写出了读书的重要性。

再如:读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

用排比的修辞,句式整齐地例举了读书的目的。

表意透彻有智慧

用词简明含义深

排比

正反论证

笔法生动

语言精辟

行文灵活

举例论证

比喻论证

比喻

写作特色小结

谈读书

合作探究

正确目的

正确方法

重要作用

正面论述:三种目的

反面论述:三种倾向

重要作用:明智之士读书、用书

推敲细思

不同的书读法不同

读书与讨论、作文结合

塑造精神

弥补性格缺陷

要多读书

学会读书

课文总结

《谈读书》是英国哲学家、作家弗朗西斯·培根的作品,阐述了读书对人的重要作用和深远影响,其中有很多警句对我们很有启发,值得我们深思和践行。

不求甚解

马南邨

学习目标

1、学习文中运用比喻、排比等修辞进行说理的方法。

2、理解并积累文中的精彩语句,反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

3、认识读书的益处,养成良好的读书习惯,学会根据不同的文章选择不同的读书方法。

马南邨(1912—1966),新闻记者、政论家、杂文作家。原名邓拓,福建闽侯人。建国后历任《人民日报》总编辑、社长,主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

作者简介

《不求甚解》选自《燕山夜话》。20世纪60年代初,马南邨应《北京晚报》之约,撰写《燕山夜话》专栏杂文。这个专栏的杂文从读书治学、科学研究、生产活动等方面为我们总结和介绍了一些可以借鉴的历史经验,还对现实中的各种不良现象和错误的思想方法、工作作风提出了批评,对青年的学习给予指导。在一篇篇短小精悍、妙趣横生的文字里,蕴含着深刻的寓意和哲理,引人深思,发人深省,对当时的杂文创作产生了积极的影响。本文就是马南邨针对有些人对陶渊明“不求甚解”的曲解而写的一篇驳论文。

创作背景

议论文知识

1.论证的方式:立论和驳论。

2.什么是驳论:在批驳别人观点的过程中,阐明自己的主张。

3.批驳的方法:

(1)直接批驳

①驳论点:抓住对方论点中的错误直接批驳。

②驳论据:指出对方论据中的虚伪、错误。

③驳论证:通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点,揭穿对

方的论据与论点之间没有内在的逻辑关系,其论

据不能证明论点,论点不能从论据中推出。

(2)间接批驳——驳立结合

4、一般论证思路

先树立批驳的靶子,即摆出对方的论点(树靶),然后针对对方的论点采用直接或间接的方式进行批驳(射靶)。

反驳对方的论点,从论据和论证方法上找问题。

反驳对方的论点,要注重分析,把理讲透,使人信服,不能扣大帽子。

学习字词

shèn

不求甚解( ) 狂妄自大( )

咬文嚼字( ) 王粲( )

豁然贯通( ) 死抠( )

wànɡ

jiáo

càn

huò

kōu

理解词义

不求甚解:

咬文嚼字:

因小失大:

原指读书只领会精神实质,不咬文嚼字。现多指只求懂个大概,不求深刻了解。

过分斟酌字句,多用来指死抠字眼而不注重精神实质。

为了小的利益,造成大的损失。

豁然贯通:

开卷有益:

狂妄自大:

要诀:

指一下子弄懂了某个道理。豁然,通达的样子;贯通,前后贯穿通晓。

读书有好处。

重要的诀窍。

指极其放肆,自高自大,目中无人。

1、请同学们初读课文,并在课本上做好批注,理清本文的论证思路。

整体感知

理清作者的思路,归纳总结

第一部分(1)

第二部分(2—8)

第三部分(9)

摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”同时提出自己的观点:不能盲目反对不求甚解。

摆事实,讲道理。用具体事例阐述不求甚解的真正含义。

总结强调重要的书要反复阅读。

整体探究

2、“不求甚解”出处是什么?

出自陶渊明《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。原意是读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。

今多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。

3、为什么很多人曲解了陶渊明的话?

人们之所以曲解了陶渊明的话,是因为犯了断章取义的错误,只从前一句去理解,而忽视了后一句,没有把两句话作为一个整体来理解。这样的理解从方法上来说就是错误的。

4、怎样理解陶渊明的读书主张?

陶渊明的读书主张包括两层含义:

其一,要虚心,不能骄傲自负;

其二,不能固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

5、一般人认为“不求甚解”是什么意思。持什么态度?

一般人认为“不求甚解”对任何事情都是不好的。对“不求甚解”持否定态度。

6、作者又是怎么理解“不求甚解”的,根据是什么? 作者对“不求甚解”持什么态度?

作者认为一般人观点不尽然,对“不求甚解”持肯定态度。 他认为不求甚解有两层意义:一是指要虚心,不要以为书一读就懂,另一层含义是“读书不要固执一点,要前后贯通,了解大意。” 确立这两层含义的依据是陶渊明《五柳先生》中“好读书不求甚解;每有会意便欣然忘食。”这两句话的全面理解,理清其相互联系。

7、找出“不求甚解”在本文中的含义

一是表示虚心,因为书不一定都能读懂,就承认“不求甚解”。

二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

8、作者摆出列宁批评普列汉罗夫读马克思著作作了很多曲解,诸葛亮“读书观其大略”两个例子是为了证明什么观点?

作者摆出列宁批评普列汉罗夫读马克思著作作了很多曲解,诸葛亮“读书观其大略” 两个例子是为了证明读书要活读。

1、作者要批驳的靶子是什么?

对任何问题不求甚解都是不好的。

2、仔细阅读课文,思考:本文的主要内容是什么?

全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据对否定“不求甚解”的观点进行批驳,在批驳的过程中阐述“读书要虚心,读书的要诀全在于会意,重要的书要反复阅读”的观点。

再读课文

3、简要分析第3段的论证思路。

首先提出好读书习惯的养成很重要;不读书或不好读书则谈不上“求甚解”或“不求甚解”;好读书,就会慢慢了解书中道理。

然后,进一步指出一下子想完全读懂所有的书是不可能实现的,而“读书的要诀,全在于会意”。

最后,以陶渊明的事例进行证明。

4、好读书为什么重要?

只有好读书才能用心读书,并重视理解书中的内容,达到会意的阶段,只有能会意才可能“求甚解”。

5、肯定“不求甚解”的方法为什么要反对马马虎虎的态度?

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”不是马马虎虎、很不认真。因此,要反对马马虎虎的态度。

6、不求甚解与“马马虎虎”的区别是什么?

不求甚解与“马马虎虎”的区别是不求甚解要了解文章的意思,而马马虎虎却对文章的意思不理解。

1、作者列举了哪些事例进行说理?所选的事例有什么特点?

(1)列宁批评普列汉诺夫 从态度上说明

(2)诸葛亮的读书方法 从方法上说明

(3)引陆象山的话 进一步证明

三处例证、引证,或外或中,或古或今,或正或误,信手拈来,自由骋笔,又恰到好处。选例典型,论说周到。

合作探究

2、作者认为怎样才能达到“活”读书,理解“精神实质”呢?

重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

3、本文的论证方式有什么特点?

(1)本文用递进式的论证结构逐层深入地剖析问题,并通过引用、对比、举例等论证方法阐述观点,从而明辨是非,给人以深刻的启示。

(2)文章见解独到,文笔简洁生动、说理明白晓畅。众多的引证,生动的故事,深刻的见解,娓娓道来,既开拓读者眼界,又寓思想教育于知识漫谈之中,可谓别开生面,独具一格。

这篇驳论文是如何论证的?

通过树立自己正确的观点从而驳倒对方论点。

驳的是“论点”

全面阐述

“不求甚解”的含义

提倡“不求甚解”的读书态度

表明自己的观点

从“会意”的角度

列举古人读书的例子

阐述正确观点

读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体

强调了“书必须反复读”的主张

不求甚解

树靶子:对任何问题不求甚解都是不好的

亮观点:不能盲目地反对不求甚解

引出处:引用陶渊明原话,还原本来面目

释新义:阐述“不求甚解”的两层含义

援例子:用正反两个事例证明“不求甚解”的读书态度是正确的

引语录:引陆象山的话,进一步巩固己方观点

驳论

举例论证

道理论证

对比论证

文章结构

得结论:重要的书必须反复读

把握实质

不拘字眼

做分析

这篇驳论文全面揭示了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对盲目否定“不求甚解”的观点作了批驳。在批驳的过程中,作者阐述了读书要虚心、读书的要诀在于会意、重要的书要反复读等观点,极具指导意义。

课文主旨

学习《不求甚解》的写法,对下列成语进行辩证分析,运用求异思维,口述新的立意。

①“见风使舵”新解

②“班门弄斧”辩

③“滥竿充数”辩

拓展延伸

《谈读书》和《不求甚解》这两篇短文谈的都是读书。从论证方式、论述角度、论证思路方面分析其有何异同。

从论证方式看,两篇虽然都是议论文,但《谈读书》是立论,《不求甚解》则是驳论。

从论述角度看,《谈读书》论述较为全面,对读书方方面面问题进行了探讨;《不求甚解》则选取一个角度,侧重对具体读书方法的探讨。二者也有相同之处,比如都谈及读书方法。

从论证思路看,《谈读书》采用比喻论证、对比论证的方法,先提出观点,再做阐释说明;《不求甚解》则顺着思考的路径,一步步提出观点,佐以举例论证、道理论证,得出结论。相同点是都以议论说理为主,论证方法灵活多变。

好(hǎo)读书时不好(hào)读书,

好(hào)读书时不好(hǎo)读书。 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。 书到用时方恨少。 读书破万卷,下笔如有神。 读万卷书,行万里路。

读书名言:

名人论读书

结束语:

古今读书成大事者必经三境界:

1、 独上高楼,望尽天涯路;

2、衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;

3、众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读