四川省南充市白塔中学2022届高三上学期第一次月考(9月)历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省南充市白塔中学2022届高三上学期第一次月考(9月)历史试题(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-20 22:02:48 | ||

图片预览

文档简介

白塔中学高2019级高三(上)第一次月考试题

历 史 卷

考试时间:90分钟 分值:100分

一、选择题(本题共 24题,每题2分,共48分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。)

1.上古时,神主宰人类的命运,需要负责与神沟通的专职人员——巫觋(xi)。随着长期与鬼神的沟通,巫觋职权被分为两类,其中一类是强调要根据典籍学习整理神示,并根据历史经验解读,逐渐发展成为史官。史官逐渐发现了与人关系紧密的物候和天象有规律可循。材料中史官的出现

A.基本消除神权思想对民众的束缚 B.体现了人类主体意识的觉醒

C.利于唯物思想长期占居主导地位 D.助推我国科技长期繁荣发展

2.商代的征伐,只是迫使被征服者屈服,没有把被征服地区的土地、人口授予自己的同族子弟统治;而周人的封国造成了前所未有的不同族人混居在一起的现象。周人的封国

A.加强了中央对地方的直接控制 B.确立了贵族世袭权利

C.推动了文化的交流与文化认同 D.强化了君主专制权力

3.2021年,在四川三星堆遗址中发现了“鸮”形纹饰青铜尊,“鸮”是中国对猫头鹰一类鸟的总称,相隔1300多千米的殷墟也曾出土“妇好鸮尊”。此外,三星堆玉璋的外形和河南二里头玉璋极其类似,考古学家断定是从夏朝流传而来。以上考古发现再次实证了

A.中国古人崇拜猫头鹰一类的鸟 B.三星堆青铜器和玉器均为礼器

C.古蜀文明具有鲜明的地方色彩 D.中华文明呈现多元一体的特点

4.春秋战国时期的楚人,曾被中原诸国视为蛮夷。据《左传》记载,楚人在与他国交往中曾几次引用《诗》中词语,频率高于齐、秦等大国。同时楚人在国内议政也经常以《诗》为证。这说明( )

A.儒学发源呈现多元趋势 B.华夷有别观念不复存在

C.进步文化影响日益深远 D.国家统一已成各国共识

5、张家山汉简《二年律令》规定:“妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪;妻殴夫,耐为隶妾。”“妇贼伤、殴詈夫之泰父母、父母、主母、后母,皆弃市。” 由此可见汉代

A.重视缓和社会矛盾 B.延续了先秦的宗法制度

C.司法体系严密细致 D.律令与儒家思想相结合

6、 据史料记载,汉武帝经常更换年号,通常每隔六年或四年即换一个新年号,象征新的开始。王莽代汉,制造大量祥瑞,以证明自己是应天受命的新君,国号也改为“新”。据此可知( )

A.社会矛盾倒逼政府变革 B.君主集权促进思想革新

C.主流观念影响政治行为 D.政治权威源于文化演变

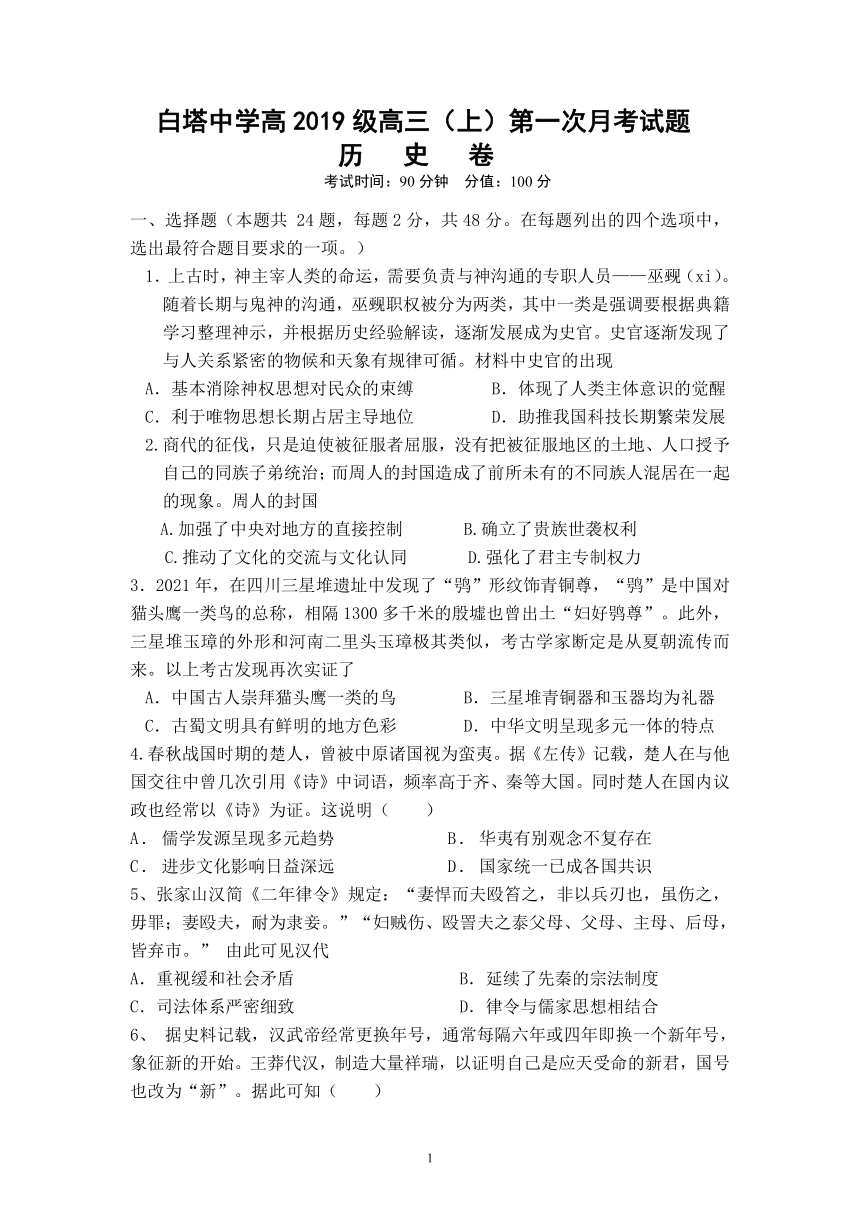

7.汉代画像石题材丰富,多为表现人们生活的画面,其中,牛耕图在农业生产活动画面中占有较大比例,目前出土的汉代牛耕图画像石,共有十三幅,其中包括两幅壁画(见下表)。这说明此时

出土省份 牛耕图画像石出土地点

陕西 米脂、绥德(2)、西安、陕北

山东 腾县(2)、邹城

内蒙古 和林格尔(2幅壁画)

江苏 泗洪、睢宁

A.男耕女织的小农经济趋于成熟 B.精耕细作的生产方式逐渐推广

C.各地经济的发展程度基本持平 D.牛耕的推广促使经济重心南移

8、西汉成帝时,其母王政君的兄弟王凤、王商、王立、王根等四人相继为大司马大将军,王氏封侯者前后达九人,甚至出现了“政事大小皆自凤出,天子曾不壹举手”的局面。这种现象的出现( )

A.说明官吏选拔制度不完善 B.暴露了汉初分封诸侯的弊端

C.本质上是君主专制的产物 D.反映了家天下观念根深蒂固

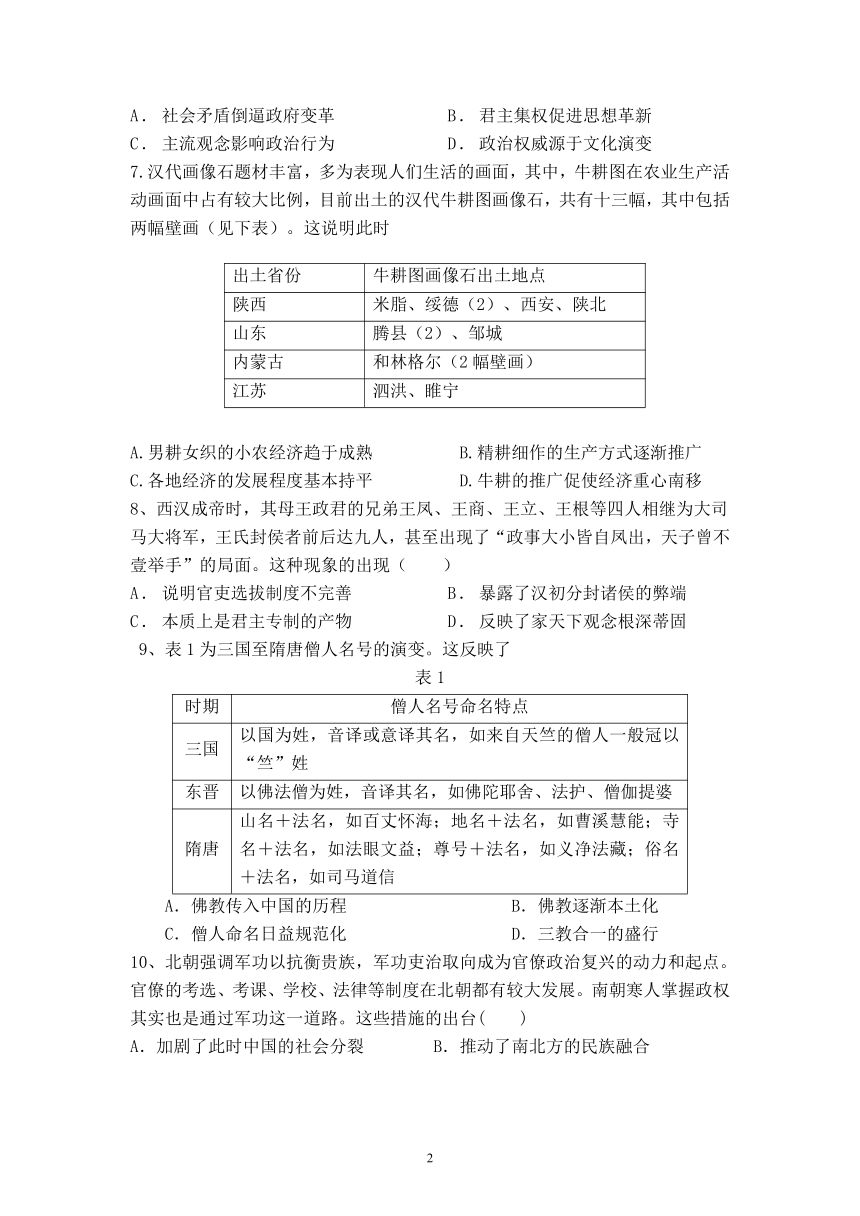

9、表1为三国至隋唐僧人名号的演变。这反映了

表1

时期 僧人名号命名特点

三国 以国为姓,音译或意译其名,如来自天竺的僧人一般冠以“竺”姓

东晋 以佛法僧为姓,音译其名,如佛陀耶舍、法护、僧伽提婆

隋唐 山名+法名,如百丈怀海;地名+法名,如曹溪慧能;寺名+法名,如法眼文益;尊号+法名,如义净法藏;俗名+法名,如司马道信

A.佛教传入中国的历程 B.佛教逐渐本土化

C.僧人命名日益规范化 D.三教合一的盛行

10、北朝强调军功以抗衡贵族,军功吏治取向成为官僚政治复兴的动力和起点。官僚的考选、考课、学校、法律等制度在北朝都有较大发展。南朝寒人掌握政权其实也是通过军功这一道路。这些措施的出台( )

加剧了此时中国的社会分裂 B.推动了南北方的民族融合

C.标志着古代官僚政治的开端 D.加速了门阀士族制度衰落

11、戎氏是原生活在西域的少数民族,南朝时期开始进入中原。学者在对其家族墓志的研究中发现,第四代戎琼(卒于公元655年)的墓志,将其籍贯从“上游西域人”改为“恒州灵寿人”。这一改动可以说明唐朝( )

A.民族交融趋势加强 B.统治区域扩大

C.宗法观念影响广泛 D.北方人口南迁

12、唐御史中丞宋璟,常常在朝堂之上评论朝廷得失,为幸臣所不容,武后曾先后三次敕璟外任,璟以“御史中丞非军国大事不当出使,恐不乖朝廷故事,请不奉制”。对此,武后亦无可奈何。这说明( )

女性执政受到质疑 B.监察权具有独立性

C.御史制度存在弊端 D.专制皇权遭到削弱

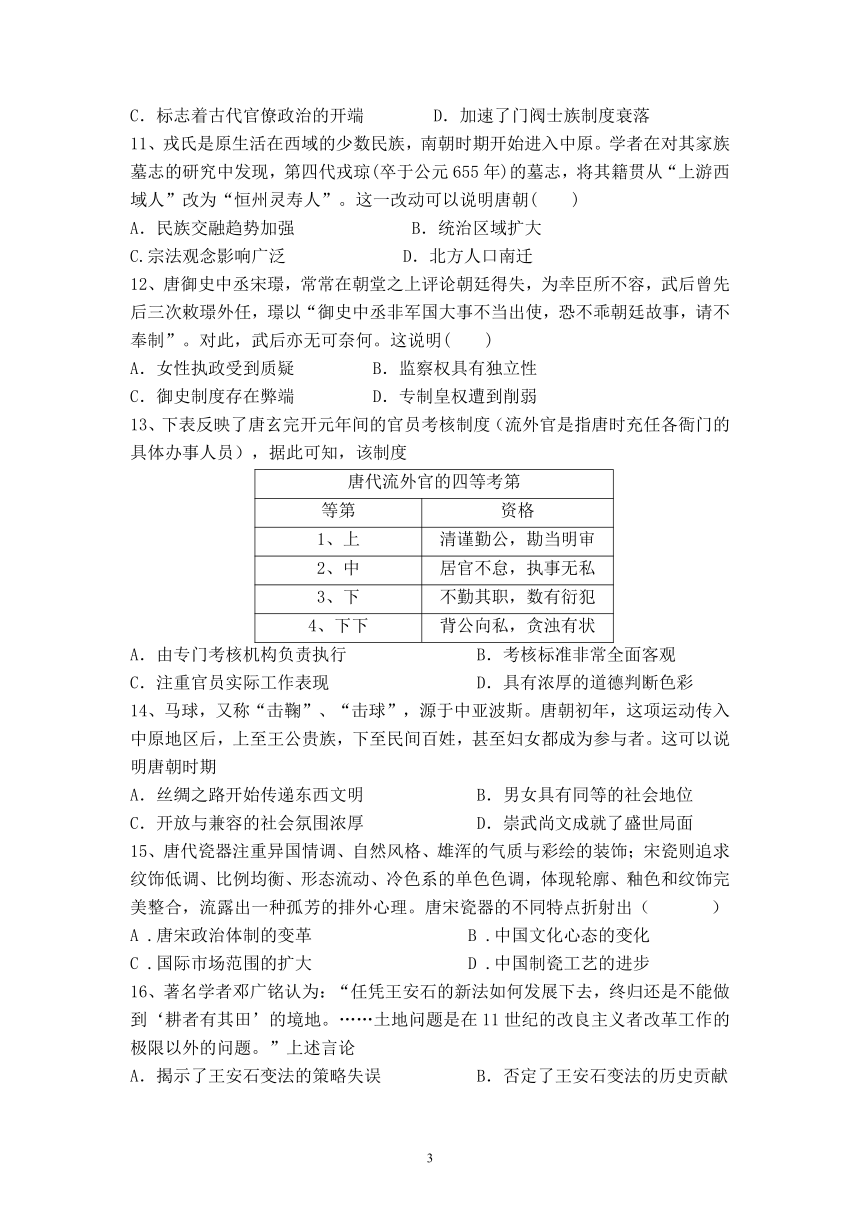

13、下表反映了唐玄完开元年间的官员考核制度(流外官是指唐时充任各衙门的具体办事人员),据此可知,该制度

唐代流外官的四等考第

等第 资格

1、上 清谨勤公,勘当明审

2、中 居官不怠,执事无私

3、下 不勤其职,数有衍犯

4、下下 背公向私,贪浊有状

A.由专门考核机构负责执行 B.考核标准非常全面客观

C.注重官员实际工作表现 D.具有浓厚的道德判断色彩

14、马球,又称“击鞠”、“击球”,源于中亚波斯。唐朝初年,这项运动传入中原地区后,上至王公贵族,下至民间百姓,甚至妇女都成为参与者。这可以说明唐朝时期

A.丝绸之路开始传递东西文明 B.男女具有同等的社会地位

C.开放与兼容的社会氛围浓厚 D.崇武尚文成就了盛世局面

15、唐代瓷器注重异国情调、自然风格、雄浑的气质与彩绘的装饰;宋瓷则追求纹饰低调、比例均衡、形态流动、冷色系的单色色调,体现轮廓、釉色和纹饰完美整合,流露出一种孤芳的排外心理。唐宋瓷器的不同特点折射出( )

A .唐宋政治体制的变革 B .中国文化心态的变化

C .国际市场范围的扩大 D .中国制瓷工艺的进步

16、著名学者邓广铭认为:“任凭王安石的新法如何发展下去,终归还是不能做到‘耕者有其田’的境地。……土地问题是在11世纪的改良主义者改革工作的极限以外的问题。”上述言论

A.揭示了王安石变法的策略失误 B.否定了王安石变法的历史贡献

C.明析了王安石变法的失败原因 D.反映了王安石变法的时代局限

17、有学者评述理学称:“尊者以理责卑,长者以理责幼,贵者以理责贱。虽失,谓之顺。卑者、幼者、贱者以理争之,虽得,谓之逆。”这一评述表明理学( )

A.建立了完备的礼仪程序 B.重建了礼治秩序

C.承认了个体的独立价值 D.培养了人际亲情

18、宋代史籍所载商人投资教育、延师设学、令子弟科场得志的实例颇多。如神宗时官至参知政事的冯京,出身于商贾之家,立志向学,最终“三元及第”,蟾宫折桂。这些记载反映了宋代( )

A.价值取向的时代性 B.选官制度不拘一格

C.社会结构发生异变 D.平民政治得以实现

19、从中国家谱发展的历史看,宋朝以后修谱的宗旨发生了变化,此前家谱作为官吏铨选和巨姓望族婚姻门第的参考功能已经逐渐丧失。编纂家谱的目的是说世系,序长幼,辩亲疏,尊祖敬宗,关注宗亲族道的提倡。家谱的修纂也逐渐由官方垄断到民间私修。这反映了宋以后( )

A.宗法观念日益淡薄 B.社会阶层流动性增强

C.家谱社会功能衰退 D.地方政府的职能扩大

20、明神宗有意放弃皇长子,立宠妃郑氏的儿子为太子,但受到阁臣与皇太后的极力反对,最终还是以立长子为太子而告终,没有在立储这个问题上采取更为强硬的立场。这说明当时( )

官僚政治臻于完善 B.君主专制走向式微

C.内阁行使决策大权 D.传统伦理影响朝政

21、军机处总揽机要,还有向皇帝推荐官吏的权力,皇帝的谕旨,凡属机要,都由军机处草拟,称为“密谕”,内阁无从过问。但军机大臣无专职,亦无定员。军机处不设官署,除了奉命办事之外,“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间”。材料反映了( )

A.皇帝独揽朝纲掌握绝对君权 B.军机处不是清朝的常设机构

C.军机大臣权柄在握威胁皇权 D.军机处与内阁实现分权制衡

22、明清时期,晋商以山西富有的麦、棉、皮、毛、木材、旱烟等特产,套换江南的丝、绸、茶、米,又转销西北、内蒙古等地,其贩运销售活动遍及全国。这反映出当时( )

A.农副产品开始了商品化的进程 B.区域之间的长途贩运贸易兴盛

C.区域位置决定了商业贸易发展 D.晋商在当时商帮中实力最强大

23、在宋代,“富民召客为佃户,每岁末收获间,借代给,无所不至。一失抚存,明年必去而之他。”而到了清代,地主阶级对佃农往往以夺佃、退佃等手段相威胁,趁机抬高租额并巧立名目额外盘剥。佃农地位的这一变化( )

A.是商品经济发展的间接反映 B.与满洲贵族不重视农耕相关

C.是农民起义频繁爆发的结果 D.间接反映清代人口膨胀现实

24、康熙帝立足“寓禁于征”,解除海禁,在沿海地区设立四处海关,设置专门机构管理对外贸易。并制定税则,无论进出口,所有往来贸易统一征税,税率总计10%左右。这些举措( )

A.体现国家机构的创新 B.顺应历史发展的潮流

C.标志着朝贡体制崩溃 D.解决了沿海边患问题

二.材料题(本大题共3个小题,共52分)

25、阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

在我国先秦时期两部著作—《墨子》与《山海经》中,都不同程度地提到了煤炭。记载虽并不详细,但史料价值极高。《墨子》中把煤称为“每”(明代有人把每加上火字旁,写成“烸”,把煤称作烸)。彼时在战争中,可以利用煤炭燃烧时产生的浓烟,以烟幕制胜。《山海经》一书中把煤炭称为“石涅”,这个名字与煤的特征较为接近。此书明确指出煤炭赋存地赋存方位以及与某些植被的关系。在矿业管理上,我国周代已出现“卝”(矿)人这一称谓,并明确了其责任范围,说明已有专门的管理人员。在煤炭采挖技术上,可以借鉴已经较发达的金属矿开采技术。

——吴晓煜《中国古代煤矿史的基本脉络和煤炭开发利用的主要特征》

材料二

中国古代的煤炭技术曾长期领先于世界,只是到了17、18世纪才开始落后于西方。以手工操作为主要特征的中国古代煤炭技术进入近代发展时期,是从19世纪下半叶开始的。19世纪六七十年代,清王朝中的洋务派在“自强”“求富”和“中体西用”的口号下,建立了一批近代工业,这些军用和民用企业都要消耗大量的煤炭。为了满足近代工业用煤的需要,洋务派于19世纪70年代开始引进西方的采煤技术,兴办新式煤矿。所谓新式煤矿,即使用机器的煤矿。在当时,新式煤矿仅仅是在提升、通风和排水三个生产环节上使用以蒸汽为动力的提升机、通风机和排水机,而其他生产环节仍然主要靠人力或畜。

——摘编自周岩、胡茹《中国近代煤炭开采技术发展及其影响因素》

(1)根据材料一、二,概括中国古代煤炭利用的特点。(10分)

(2)根据材料一、二,分析中国近代煤炭工业与古代的不同,并结合所学知识说明制约中国近代煤炭生产技术发展的因素。(15分)

26、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

著名学者郑师渠主编的《中国文化通史》(北京师范大学2009年版)对中国历史阶段的分期及各时期的文化特征进行了汇总。

时期 特征

先秦 中国文化的孕育和奠基时期:由迷信天命到敬德保民、注重礼乐、政治制度不断发展、思想领域百家争鸣、民族认同等

秦汉

魏晋—隋唐 中国文化的辉煌时期:儒释道三家并立、民族文化逐渐融合、南北文化地域特征明显等

宋元

明清前期 中国文化盛极而衰的迟暮时期:专制的强化致使思想僵化、西集大成与僵滞并存等

——据郑师渠等《中国文化通史》

阅读上表,领会作者的编写思路与意图。据此并结合所学知识任选一个空白时期进行补写,并说明理由。(要求:补写内容简明扼要,准确把握历史阶段特征,史实准确,史论结合。)

27.(15分)【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料

隋朝建立后,儒家传统礼仪备受文帝的重视。礼部也因此屡次颁布律令,继承和发展汉代礼仪,使之更加细致,也更加系统化。隋文帝认为,道教思想中追求一体的理念和佛教一不可分的思想与儒家大一统的观念相吻合,因此下诏提倡和保护佛道两教。他摈弃了北周武帝用暴力武断压制宗教文化发展的做法,赢得了广大宗教信徒的支持,最大限度地争取到各阶层、各方面人们的拥护。隋炀帝担任扬州总管时,团结和招徕在南方有广泛影响的儒、道、佛三教代表人物,修订编纂因战乱散佚损坏的佛教经籍凡四藏,经卷近10万轴。此外,杨广的身边还聚集了大量南方著名文人,称为王府学士,竭力修撰书籍,凡经术文章、兵农地理、医卜释道等,内容包罗万象。

——摘编自漆侠(主编)《中国改革通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋朝文化改革的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析隋朝文化改革产生的影响。(7分)

历史参考答案

1-5:BCDCD 6-10:CBCBD 11-15:ABCCB

16-20:DBABD 21-24:ABDB

25【答案】(25分)

(1)特点:历史悠久;主要用于军事;掌握了初步的煤炭地质知识;以手工操作为主;有专门的矿业管理人员;长期领先世界。(每点2分,共10分,答出五点即可)

(2)不同:使用机器生产代替手工生产;采用近代工厂制;引用西方采煤技术;主要满足工业的需求。(8分)

因素:西方列强的侵略;经济实力的落后;技术人员的缺乏;管理体制的落后;崇本抑末政策的影响。(7分,答出三点6分,答出四点7分,其他答案言之有理亦可)

26.(12 分)

示例一

补写内容:

秦汉,中国文化的成长时期:儒家思想逐渐成为主流思想、民族间交往增多等。(3分)

理由:秦汉时期以封建经济政治制度为基础,以汉民族形成和各民族交往的加强为背景,确立了以儒家思想为核心的多民族统一的文化格局。秦始皇坚持法家路线,但没有成功,强制性的文化统一没有产生与封建政治共同发展的作用。汉武帝顺应历史发展的客观需要,确立罢黜百家、独尊儒术的国策,以政权力量树立起儒家的权威。在儒家思想影响下,汉武帝在政权建设和巩固多民族国家统一方面努力进取,扩大了封建大一统政权的政治影响,使西北、西南各少数民族加强了与内地的联系。儒家统领文化的格局确立后,哲学、史学、文学、教育、科学技术以至社会风俗等领域,日益浸润着儒家思想的影响。封建大一统文化表现出了巨大的发展潜力。(9分)

示例二:

补写内容:

宋元,中国文化的渐变时期:都市文化兴起、人文精神不断发展、程朱理学成为主导思想、科技发达等。(3分)

理由:宋代租佃经济和商品经济不断发展,南宋完成了经济重心的南移。都市文化的兴起,反映了新兴的市民阶层对精神文化的需求;人文精神不断发展,体现出的是一种开阔的视野与清醒意识。宋元文化的核心是理学,它强调万物一理,天理支配宇宙变动、历史兴衰和人事得失。程朱理学的地位在南宋后期不断上升,逐渐成为占统治地位的学术,深刻影响了封建社会后期的政治、社会生活的各个层面。程朱理学也为亚洲儒学圈的形成奠定了基础。指南针等科技的发明和传播影响了世界历史的进程。与此同时,外域文化的传人也为华夏文化注入了新的因素。(9分)

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准。也可以补写近代,中国文化的转型与谋求复兴时期:逐渐深化学习西方文化、传统文化结构发生变动、观念习俗也随着经济发展而变化、政治制度也发生了改变等。言之有理即可。)

27.(15分)

(1)特点:以巩固中央集权和国家统一为基点;开放、多元、包容;继承前代文化遗产并加以发展创新;方式温和;兼顾各阶层、各种政治集团利益。(8分,每点2分,任答4点即可)

(2)影响:有利于加强中央集权和巩固国家统一;促进了儒释道三教的融合;保存和整理了传统文化遗产;推动了隋唐文化的繁荣。(7分,每点2分,3点7分)

历 史 卷

考试时间:90分钟 分值:100分

一、选择题(本题共 24题,每题2分,共48分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。)

1.上古时,神主宰人类的命运,需要负责与神沟通的专职人员——巫觋(xi)。随着长期与鬼神的沟通,巫觋职权被分为两类,其中一类是强调要根据典籍学习整理神示,并根据历史经验解读,逐渐发展成为史官。史官逐渐发现了与人关系紧密的物候和天象有规律可循。材料中史官的出现

A.基本消除神权思想对民众的束缚 B.体现了人类主体意识的觉醒

C.利于唯物思想长期占居主导地位 D.助推我国科技长期繁荣发展

2.商代的征伐,只是迫使被征服者屈服,没有把被征服地区的土地、人口授予自己的同族子弟统治;而周人的封国造成了前所未有的不同族人混居在一起的现象。周人的封国

A.加强了中央对地方的直接控制 B.确立了贵族世袭权利

C.推动了文化的交流与文化认同 D.强化了君主专制权力

3.2021年,在四川三星堆遗址中发现了“鸮”形纹饰青铜尊,“鸮”是中国对猫头鹰一类鸟的总称,相隔1300多千米的殷墟也曾出土“妇好鸮尊”。此外,三星堆玉璋的外形和河南二里头玉璋极其类似,考古学家断定是从夏朝流传而来。以上考古发现再次实证了

A.中国古人崇拜猫头鹰一类的鸟 B.三星堆青铜器和玉器均为礼器

C.古蜀文明具有鲜明的地方色彩 D.中华文明呈现多元一体的特点

4.春秋战国时期的楚人,曾被中原诸国视为蛮夷。据《左传》记载,楚人在与他国交往中曾几次引用《诗》中词语,频率高于齐、秦等大国。同时楚人在国内议政也经常以《诗》为证。这说明( )

A.儒学发源呈现多元趋势 B.华夷有别观念不复存在

C.进步文化影响日益深远 D.国家统一已成各国共识

5、张家山汉简《二年律令》规定:“妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪;妻殴夫,耐为隶妾。”“妇贼伤、殴詈夫之泰父母、父母、主母、后母,皆弃市。” 由此可见汉代

A.重视缓和社会矛盾 B.延续了先秦的宗法制度

C.司法体系严密细致 D.律令与儒家思想相结合

6、 据史料记载,汉武帝经常更换年号,通常每隔六年或四年即换一个新年号,象征新的开始。王莽代汉,制造大量祥瑞,以证明自己是应天受命的新君,国号也改为“新”。据此可知( )

A.社会矛盾倒逼政府变革 B.君主集权促进思想革新

C.主流观念影响政治行为 D.政治权威源于文化演变

7.汉代画像石题材丰富,多为表现人们生活的画面,其中,牛耕图在农业生产活动画面中占有较大比例,目前出土的汉代牛耕图画像石,共有十三幅,其中包括两幅壁画(见下表)。这说明此时

出土省份 牛耕图画像石出土地点

陕西 米脂、绥德(2)、西安、陕北

山东 腾县(2)、邹城

内蒙古 和林格尔(2幅壁画)

江苏 泗洪、睢宁

A.男耕女织的小农经济趋于成熟 B.精耕细作的生产方式逐渐推广

C.各地经济的发展程度基本持平 D.牛耕的推广促使经济重心南移

8、西汉成帝时,其母王政君的兄弟王凤、王商、王立、王根等四人相继为大司马大将军,王氏封侯者前后达九人,甚至出现了“政事大小皆自凤出,天子曾不壹举手”的局面。这种现象的出现( )

A.说明官吏选拔制度不完善 B.暴露了汉初分封诸侯的弊端

C.本质上是君主专制的产物 D.反映了家天下观念根深蒂固

9、表1为三国至隋唐僧人名号的演变。这反映了

表1

时期 僧人名号命名特点

三国 以国为姓,音译或意译其名,如来自天竺的僧人一般冠以“竺”姓

东晋 以佛法僧为姓,音译其名,如佛陀耶舍、法护、僧伽提婆

隋唐 山名+法名,如百丈怀海;地名+法名,如曹溪慧能;寺名+法名,如法眼文益;尊号+法名,如义净法藏;俗名+法名,如司马道信

A.佛教传入中国的历程 B.佛教逐渐本土化

C.僧人命名日益规范化 D.三教合一的盛行

10、北朝强调军功以抗衡贵族,军功吏治取向成为官僚政治复兴的动力和起点。官僚的考选、考课、学校、法律等制度在北朝都有较大发展。南朝寒人掌握政权其实也是通过军功这一道路。这些措施的出台( )

加剧了此时中国的社会分裂 B.推动了南北方的民族融合

C.标志着古代官僚政治的开端 D.加速了门阀士族制度衰落

11、戎氏是原生活在西域的少数民族,南朝时期开始进入中原。学者在对其家族墓志的研究中发现,第四代戎琼(卒于公元655年)的墓志,将其籍贯从“上游西域人”改为“恒州灵寿人”。这一改动可以说明唐朝( )

A.民族交融趋势加强 B.统治区域扩大

C.宗法观念影响广泛 D.北方人口南迁

12、唐御史中丞宋璟,常常在朝堂之上评论朝廷得失,为幸臣所不容,武后曾先后三次敕璟外任,璟以“御史中丞非军国大事不当出使,恐不乖朝廷故事,请不奉制”。对此,武后亦无可奈何。这说明( )

女性执政受到质疑 B.监察权具有独立性

C.御史制度存在弊端 D.专制皇权遭到削弱

13、下表反映了唐玄完开元年间的官员考核制度(流外官是指唐时充任各衙门的具体办事人员),据此可知,该制度

唐代流外官的四等考第

等第 资格

1、上 清谨勤公,勘当明审

2、中 居官不怠,执事无私

3、下 不勤其职,数有衍犯

4、下下 背公向私,贪浊有状

A.由专门考核机构负责执行 B.考核标准非常全面客观

C.注重官员实际工作表现 D.具有浓厚的道德判断色彩

14、马球,又称“击鞠”、“击球”,源于中亚波斯。唐朝初年,这项运动传入中原地区后,上至王公贵族,下至民间百姓,甚至妇女都成为参与者。这可以说明唐朝时期

A.丝绸之路开始传递东西文明 B.男女具有同等的社会地位

C.开放与兼容的社会氛围浓厚 D.崇武尚文成就了盛世局面

15、唐代瓷器注重异国情调、自然风格、雄浑的气质与彩绘的装饰;宋瓷则追求纹饰低调、比例均衡、形态流动、冷色系的单色色调,体现轮廓、釉色和纹饰完美整合,流露出一种孤芳的排外心理。唐宋瓷器的不同特点折射出( )

A .唐宋政治体制的变革 B .中国文化心态的变化

C .国际市场范围的扩大 D .中国制瓷工艺的进步

16、著名学者邓广铭认为:“任凭王安石的新法如何发展下去,终归还是不能做到‘耕者有其田’的境地。……土地问题是在11世纪的改良主义者改革工作的极限以外的问题。”上述言论

A.揭示了王安石变法的策略失误 B.否定了王安石变法的历史贡献

C.明析了王安石变法的失败原因 D.反映了王安石变法的时代局限

17、有学者评述理学称:“尊者以理责卑,长者以理责幼,贵者以理责贱。虽失,谓之顺。卑者、幼者、贱者以理争之,虽得,谓之逆。”这一评述表明理学( )

A.建立了完备的礼仪程序 B.重建了礼治秩序

C.承认了个体的独立价值 D.培养了人际亲情

18、宋代史籍所载商人投资教育、延师设学、令子弟科场得志的实例颇多。如神宗时官至参知政事的冯京,出身于商贾之家,立志向学,最终“三元及第”,蟾宫折桂。这些记载反映了宋代( )

A.价值取向的时代性 B.选官制度不拘一格

C.社会结构发生异变 D.平民政治得以实现

19、从中国家谱发展的历史看,宋朝以后修谱的宗旨发生了变化,此前家谱作为官吏铨选和巨姓望族婚姻门第的参考功能已经逐渐丧失。编纂家谱的目的是说世系,序长幼,辩亲疏,尊祖敬宗,关注宗亲族道的提倡。家谱的修纂也逐渐由官方垄断到民间私修。这反映了宋以后( )

A.宗法观念日益淡薄 B.社会阶层流动性增强

C.家谱社会功能衰退 D.地方政府的职能扩大

20、明神宗有意放弃皇长子,立宠妃郑氏的儿子为太子,但受到阁臣与皇太后的极力反对,最终还是以立长子为太子而告终,没有在立储这个问题上采取更为强硬的立场。这说明当时( )

官僚政治臻于完善 B.君主专制走向式微

C.内阁行使决策大权 D.传统伦理影响朝政

21、军机处总揽机要,还有向皇帝推荐官吏的权力,皇帝的谕旨,凡属机要,都由军机处草拟,称为“密谕”,内阁无从过问。但军机大臣无专职,亦无定员。军机处不设官署,除了奉命办事之外,“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间”。材料反映了( )

A.皇帝独揽朝纲掌握绝对君权 B.军机处不是清朝的常设机构

C.军机大臣权柄在握威胁皇权 D.军机处与内阁实现分权制衡

22、明清时期,晋商以山西富有的麦、棉、皮、毛、木材、旱烟等特产,套换江南的丝、绸、茶、米,又转销西北、内蒙古等地,其贩运销售活动遍及全国。这反映出当时( )

A.农副产品开始了商品化的进程 B.区域之间的长途贩运贸易兴盛

C.区域位置决定了商业贸易发展 D.晋商在当时商帮中实力最强大

23、在宋代,“富民召客为佃户,每岁末收获间,借代给,无所不至。一失抚存,明年必去而之他。”而到了清代,地主阶级对佃农往往以夺佃、退佃等手段相威胁,趁机抬高租额并巧立名目额外盘剥。佃农地位的这一变化( )

A.是商品经济发展的间接反映 B.与满洲贵族不重视农耕相关

C.是农民起义频繁爆发的结果 D.间接反映清代人口膨胀现实

24、康熙帝立足“寓禁于征”,解除海禁,在沿海地区设立四处海关,设置专门机构管理对外贸易。并制定税则,无论进出口,所有往来贸易统一征税,税率总计10%左右。这些举措( )

A.体现国家机构的创新 B.顺应历史发展的潮流

C.标志着朝贡体制崩溃 D.解决了沿海边患问题

二.材料题(本大题共3个小题,共52分)

25、阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

在我国先秦时期两部著作—《墨子》与《山海经》中,都不同程度地提到了煤炭。记载虽并不详细,但史料价值极高。《墨子》中把煤称为“每”(明代有人把每加上火字旁,写成“烸”,把煤称作烸)。彼时在战争中,可以利用煤炭燃烧时产生的浓烟,以烟幕制胜。《山海经》一书中把煤炭称为“石涅”,这个名字与煤的特征较为接近。此书明确指出煤炭赋存地赋存方位以及与某些植被的关系。在矿业管理上,我国周代已出现“卝”(矿)人这一称谓,并明确了其责任范围,说明已有专门的管理人员。在煤炭采挖技术上,可以借鉴已经较发达的金属矿开采技术。

——吴晓煜《中国古代煤矿史的基本脉络和煤炭开发利用的主要特征》

材料二

中国古代的煤炭技术曾长期领先于世界,只是到了17、18世纪才开始落后于西方。以手工操作为主要特征的中国古代煤炭技术进入近代发展时期,是从19世纪下半叶开始的。19世纪六七十年代,清王朝中的洋务派在“自强”“求富”和“中体西用”的口号下,建立了一批近代工业,这些军用和民用企业都要消耗大量的煤炭。为了满足近代工业用煤的需要,洋务派于19世纪70年代开始引进西方的采煤技术,兴办新式煤矿。所谓新式煤矿,即使用机器的煤矿。在当时,新式煤矿仅仅是在提升、通风和排水三个生产环节上使用以蒸汽为动力的提升机、通风机和排水机,而其他生产环节仍然主要靠人力或畜。

——摘编自周岩、胡茹《中国近代煤炭开采技术发展及其影响因素》

(1)根据材料一、二,概括中国古代煤炭利用的特点。(10分)

(2)根据材料一、二,分析中国近代煤炭工业与古代的不同,并结合所学知识说明制约中国近代煤炭生产技术发展的因素。(15分)

26、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

著名学者郑师渠主编的《中国文化通史》(北京师范大学2009年版)对中国历史阶段的分期及各时期的文化特征进行了汇总。

时期 特征

先秦 中国文化的孕育和奠基时期:由迷信天命到敬德保民、注重礼乐、政治制度不断发展、思想领域百家争鸣、民族认同等

秦汉

魏晋—隋唐 中国文化的辉煌时期:儒释道三家并立、民族文化逐渐融合、南北文化地域特征明显等

宋元

明清前期 中国文化盛极而衰的迟暮时期:专制的强化致使思想僵化、西集大成与僵滞并存等

——据郑师渠等《中国文化通史》

阅读上表,领会作者的编写思路与意图。据此并结合所学知识任选一个空白时期进行补写,并说明理由。(要求:补写内容简明扼要,准确把握历史阶段特征,史实准确,史论结合。)

27.(15分)【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料

隋朝建立后,儒家传统礼仪备受文帝的重视。礼部也因此屡次颁布律令,继承和发展汉代礼仪,使之更加细致,也更加系统化。隋文帝认为,道教思想中追求一体的理念和佛教一不可分的思想与儒家大一统的观念相吻合,因此下诏提倡和保护佛道两教。他摈弃了北周武帝用暴力武断压制宗教文化发展的做法,赢得了广大宗教信徒的支持,最大限度地争取到各阶层、各方面人们的拥护。隋炀帝担任扬州总管时,团结和招徕在南方有广泛影响的儒、道、佛三教代表人物,修订编纂因战乱散佚损坏的佛教经籍凡四藏,经卷近10万轴。此外,杨广的身边还聚集了大量南方著名文人,称为王府学士,竭力修撰书籍,凡经术文章、兵农地理、医卜释道等,内容包罗万象。

——摘编自漆侠(主编)《中国改革通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋朝文化改革的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析隋朝文化改革产生的影响。(7分)

历史参考答案

1-5:BCDCD 6-10:CBCBD 11-15:ABCCB

16-20:DBABD 21-24:ABDB

25【答案】(25分)

(1)特点:历史悠久;主要用于军事;掌握了初步的煤炭地质知识;以手工操作为主;有专门的矿业管理人员;长期领先世界。(每点2分,共10分,答出五点即可)

(2)不同:使用机器生产代替手工生产;采用近代工厂制;引用西方采煤技术;主要满足工业的需求。(8分)

因素:西方列强的侵略;经济实力的落后;技术人员的缺乏;管理体制的落后;崇本抑末政策的影响。(7分,答出三点6分,答出四点7分,其他答案言之有理亦可)

26.(12 分)

示例一

补写内容:

秦汉,中国文化的成长时期:儒家思想逐渐成为主流思想、民族间交往增多等。(3分)

理由:秦汉时期以封建经济政治制度为基础,以汉民族形成和各民族交往的加强为背景,确立了以儒家思想为核心的多民族统一的文化格局。秦始皇坚持法家路线,但没有成功,强制性的文化统一没有产生与封建政治共同发展的作用。汉武帝顺应历史发展的客观需要,确立罢黜百家、独尊儒术的国策,以政权力量树立起儒家的权威。在儒家思想影响下,汉武帝在政权建设和巩固多民族国家统一方面努力进取,扩大了封建大一统政权的政治影响,使西北、西南各少数民族加强了与内地的联系。儒家统领文化的格局确立后,哲学、史学、文学、教育、科学技术以至社会风俗等领域,日益浸润着儒家思想的影响。封建大一统文化表现出了巨大的发展潜力。(9分)

示例二:

补写内容:

宋元,中国文化的渐变时期:都市文化兴起、人文精神不断发展、程朱理学成为主导思想、科技发达等。(3分)

理由:宋代租佃经济和商品经济不断发展,南宋完成了经济重心的南移。都市文化的兴起,反映了新兴的市民阶层对精神文化的需求;人文精神不断发展,体现出的是一种开阔的视野与清醒意识。宋元文化的核心是理学,它强调万物一理,天理支配宇宙变动、历史兴衰和人事得失。程朱理学的地位在南宋后期不断上升,逐渐成为占统治地位的学术,深刻影响了封建社会后期的政治、社会生活的各个层面。程朱理学也为亚洲儒学圈的形成奠定了基础。指南针等科技的发明和传播影响了世界历史的进程。与此同时,外域文化的传人也为华夏文化注入了新的因素。(9分)

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准。也可以补写近代,中国文化的转型与谋求复兴时期:逐渐深化学习西方文化、传统文化结构发生变动、观念习俗也随着经济发展而变化、政治制度也发生了改变等。言之有理即可。)

27.(15分)

(1)特点:以巩固中央集权和国家统一为基点;开放、多元、包容;继承前代文化遗产并加以发展创新;方式温和;兼顾各阶层、各种政治集团利益。(8分,每点2分,任答4点即可)

(2)影响:有利于加强中央集权和巩固国家统一;促进了儒释道三教的融合;保存和整理了传统文化遗产;推动了隋唐文化的繁荣。(7分,每点2分,3点7分)

同课章节目录