2021-2022学年高中语文统编版必修上册10.2《师说》课件(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册10.2《师说》课件(53张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

师

说

韩

愈

第一:了解作家及写作背景

第二:积累文言知识

第三: 学习借鉴本文正反对

比的论证方法

第四: 树立尊师重道的思想,

培养谦虚好学的品质。

目标

学”字在甲骨文中分为上下两部分,上部中间部分为“算筹”,两侧图形表示手,突出“手把手”教的含义。下边部分表示房子。金文中在房屋下边加了“子”,表明教的对象。古代的“学”就是“教”,学字上部的两只大手就是传授知识的老师,老师给学生建造、遮蔽起一个学习的殿堂。所以“学”和“教”是相辅相成、无法分割的整体。

导入新课

1、尊师则不论其贵贱贫富矣。——《吕氏春秋.劝学》

2、没有教育,就没有人才;没有人才,就啥也有。

——柏杨

3、把完善的教育留给,就是最佳的遗产。

——英国:司各特

4、师者,人之模范也。——杨雄

5、教育是廉价的国防。——古希腊:亚里士多德

6、三人行,必有我师焉择其善者而从之,其不善者而改之。 ——《论语》

7、一日之师,终身为父。——元·关汉卿

知人论世

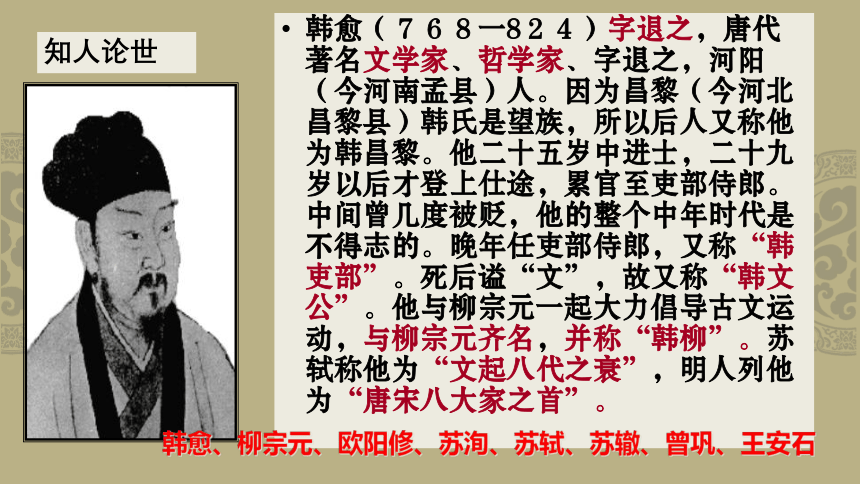

韩愈(768一824)字退之,唐代著名文学家、哲学家、字退之,河阳(今河南孟县)人。因为昌黎(今河北昌黎县)韩氏是望族,所以后人又称他为韩昌黎。他二十五岁中进士,二十九岁以后才登上仕途,累官至吏部侍郎。中间曾几度被贬,他的整个中年时代是不得志的。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。他与柳宗元一起大力倡导古文运动,与柳宗元齐名,并称“韩柳”。苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家之首”。

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石

《师说》大约是作者于801—802年,在京任国子监四门博士时所作。此时的作者决心借助国子监这个平台来振兴儒教、改革文坛,以实现其报国之志。但来到国子监上任后,却发现科场黑暗,朝政腐败,吏制弊端重重,致使不少学子对科举入仕失去信心,因而放松学业;当时的上层社会,看不起教书之人。在士大夫阶层中存在着既不愿求师,又“羞于为师”的观念,直接影响到国子监的教学和管理。作者对此痛心疾首,借用回答李蟠的提问撰写这篇文章,以澄清人们在“求师”和“为师”上的模糊认识。

写作背景

解读标题

说:是一种议论文体,一般陈述自己对某事物的见解。

“说”古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。“师说”意思是解说关于“从师”的道理。

朗读文本,注意字音

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟(jiē)乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读(dòu)者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不(fǒu)焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子(tán)、苌(cháng)弘、师襄、老聃(dān)。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠(pán),年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

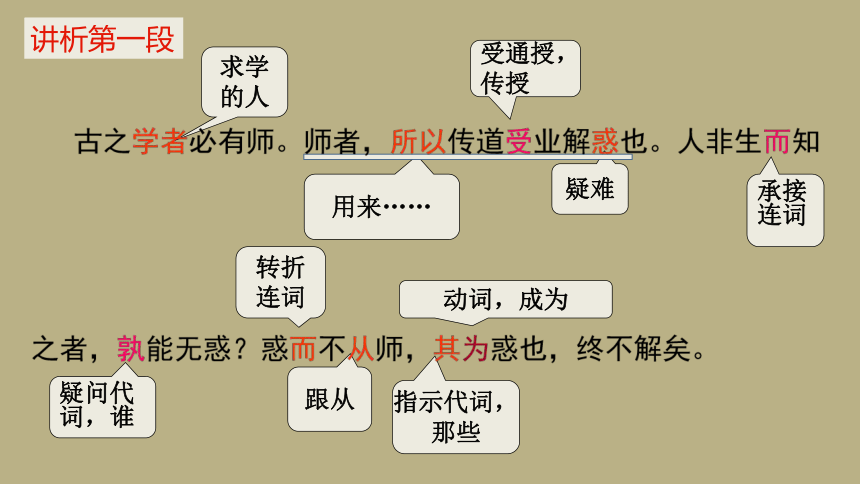

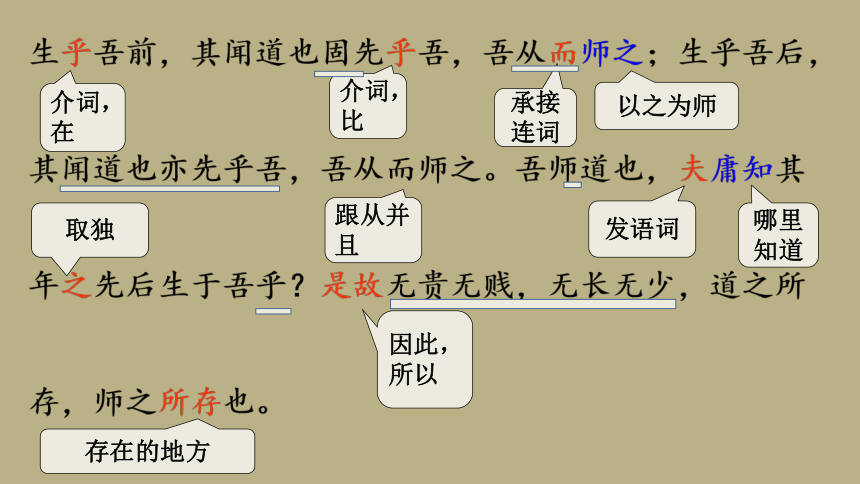

讲析第一段

受通授,传授

转折连词

跟从

指示代词,那些

动词,成为

求学的人

用来……

疑难

疑问代词,谁

承接连词

介词,在

介词,比

承接连词

以之为师

发语词

取独

因此,所以

存在的地方

哪里知道

跟从并且

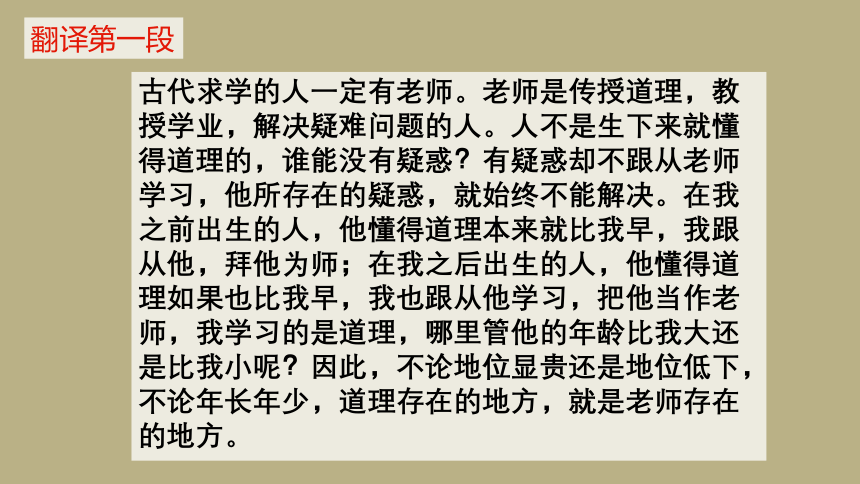

翻译第一段

古代求学的人一定有老师。老师是传授道理,教授学业,解决疑难问题的人。人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有疑惑却不跟从老师学习,他所存在的疑惑,就始终不能解决。在我之前出生的人,他懂得道理本来就比我早,我跟从他,拜他为师;在我之后出生的人,他懂得道理如果也比我早,我也跟从他学习,把他当作老师,我学习的是道理,哪里管他的年龄比我大还是比我小呢?因此,不论地位显贵还是地位低下,不论年长年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!

是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

核心观点

教师职责

从师必要性

择师的标准

结论:以能者为师

分析第一段

讲析第二段

从师的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

对于

以……为耻

代词,指书

文辞的休止和停顿

宾前,不知句读

通“否”

指示代词,那些

指示代词,那些

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

反问语气词

翻译第二段

唉!从师学习的风尚没有流传已经很久了,想要人们没有疑惑很难呐!古代的圣人,他们超过一般人很远了,尚且跟从老师向老师请教;现在的一般人,他们跟圣人相比相差很远了,却以向老师学为羞耻。所以圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是这个原因引起的吧!人们喜爱他们的孩子,选择老师教育孩子;他们自己呢,却以从师学习为耻,这真是糊涂啊!那孩子的老师,教他们读书,学习书中的文句,并不是我所说的给人传授道理,给人解释疑惑的老师。

不理解文句,疑惑得不到解决,有的向老师学习,有的却不向老师求教(意思是不知句读的倒要从师,不能解惑的却不从师),小的方面学习,大的方面却放弃了,我看不出他们有什么明智的呢。医生,乐师及各种工匠,不以互相学习为耻。士大夫这类人中,如有人称人家为老师,称自己为学生,这些人就聚集在一起嘲笑他。问那些嘲笑者(嘲笑他的原因),他们就说:"那个人与某人年龄相近,修养和学业也差不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低的人为师,足以感到羞愧,称官位高的人为师就近于谄媚。"啊!从师学习的风尚不能恢复,由此就可以知道了。医生、乐师及各种工匠,士大夫之类的人是不屑与他们为伍的,现在士大夫们的智慧反而不如他们。难道值得奇怪吗?

分析第二段

分论点:

论证方法:

师道之不传也久矣

对比论证

第一组对比:古之圣人——今之众人

第二组对比:“为子择师”和“其身耻师” 对比

第三组对比:“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”

三组对比,矛头所向?

——批判当时士大夫中流行的耻于从师的不良风气。

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚”

通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 于其子 择师而教之 小学 于其身 耻师 大遗 3 百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人 士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之 三组对比具体分析

讲析第三段

固定的老师

以…为师

这类人

介词,比

专门研究

代词,此

不一定

懂得道理

翻译第三段

圣人没有固定的老师,孔子以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的才德比不上孔子。孔子说:“三个人同行,其中一定有可以当我的老师的人。”因此,学生不一定不如老师,老师不一定超过学生,听说道理有早有晚,学问和技艺各有专长,像这样罢了。

分析第三段

分论点:圣人无常师

论证方法:举例论证、引用论证

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

圣人之行——圣人无常师。孔子师……

圣人之言——三人行……

新教师观——是故……

孔子曰:“三人行,必有我师。”

说服力强

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

讲析第四段

先秦及秦汉散文

全面

介词,向

目的连词,来

赠送

音节助词,不译

代词

介词,被

李家的孩子叫蟠的,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都全面学习了,不受时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的正道,写这篇《师说》赠送给他。

分析第四段

作《师说》赠李蟠 。鼓励李蟠诸语,是议论的契机,也是借口

写作缘由

隐含着作者的观点

不拘于时

能行古道

① 好古文,六艺经传皆通习之

② 不拘于时,学于余

③ 能行古道

赠李蟠的缘由:

《师说》这篇文章虽然说到此文是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗 他还是写给谁看的呢

可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

①写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种社会风气造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。

②1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢

《师说》中,对从师的标准提出了“道之所存,师之所存”的观点。尤其是第三段中所说:“圣人无常师,孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子徒,其贤不及孔子。孔子说:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”这些,都提醒我们要多向他人学习,要把自己的心态放平,让自己“低”下去,虚心,才能容纳别人的意见,才能看见别人的长处,不断向别人学习,才能不断充实、提高自己。

再读文章、理思路

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

反面、对比论证

举例、道理论证

阐述道理

师说——谈谈从师学习的问题

一、古之学者必有师——隐含对今之学者不从师的批评。

二、在比较中,针对当时士大夫之族不从师的具体尖锐批评。

三、圣人无常师——对“道之所存,师之所存”的进一步阐释,对士大夫之族,因年近、位卑而耻师的批评。

四、借赞许李蟠“行古道”,与开篇首句 遥相呼应,

进一步批判抛弃师道的今之众人(士大夫之族)。

小 结

写作特点

一、理论本身的说服力强,事理逻辑严密。

二、文段间无承接过渡,硬转直接,形成雄直峭兀之势。

三、对偶、排比,骈散结合,表达流畅。

文言知识整理

师者,所以传道受业解惑也

或师焉,或不焉

通 假 字

同“授”,传授

同“否”,表否定

一 词 多 义

古之学者必有师

吾从而师之

吾师道也

师道之不传也久矣

则耻师焉

巫医乐师百工之人

师者,所以传道受业解惑也

名词,老师

名词意动用法,以……为师

名词作动词,学习

动词,尊师学习

动词,从师学习

名词,作“专门技艺人”讲

名词,老师

文 言 虚 词

古之学者必有师

道之所存,师之所存也

择师而教之

句读之不知

郯子之徒

六艺经传皆通习之

结构助词,译为“的”

结构助词,译为“的”

代词,指代人

结构助词,表示宾语前置

指示代词,相当于“这些”

助词,凑足音节,无意义

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

生乎吾前,其闻道也固先乎吾

夫庸知其年之先后生于吾乎

古之圣人,其出人也远矣

圣人之所以为圣……其皆出于此乎

今其智乃反不能及

其可怪也欤

指示代词,它们

人称代词,他

人称代词,他们的

人称代词,他们

语气副词,表猜测,大概

人称代词,他们的

语气副词,表感叹,多么

文 言 虚 词

人非生而知之者

惑而不从师

吾从而师之

择师而教之

授之书而习其句读者

小学而大遗

则群聚而笑之

如是而已

连词,表承接

连词,表转折

连词,表承接

连词,表承接

连词,表并列

连词,表转折

连词,表修饰

与“已”连用,表陈述语气

文 言 虚 词

词 类 活 用

吾从而师之

名词意动用法,以……为师

其下圣人也亦远矣

名词作动词,不如

吾师道也

名词作动词,学习

是故圣益圣,愚益愚

形容词作名词,圣,圣人;愚,笨拙的人

则耻师焉

形容词的意动用法,以……为耻

小学而大遗

形容词作名词,小的方面;大的方面

吾未见其明也

形容词作名词,高明

师者,所以传道受业解惑也

形容词作名词,疑惑

位卑则足羞,官盛则近谀

形容词作名词,卑,低下的人;盛,势盛位高的人

吾从而师之

古:跟随并且;今:表目的或结果,是连词

师道之不传也久矣

古:风尚;今:道理

是故无贵无贱

古:不论,不分;今:没有

古之学者必有师

古:求学的人;今:在学术上有所成就的人

今之众人

古:一般人,普通人;今:大多数人

古 今 异 义

古:句子中间需要停顿的地方,读dòu;今:看着文字发出声音,读dú

古:小的方面;今:泛指低等教育场所

古:永久的;固定的;今:平常的

古:不一定;今:用不着、不需要

古:秦汉的散文;今:“五 四”之前的文言文的统称

句读之不知

小学而大遗

圣人无常师

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

年十七,好古文

古 今 异 义

①宾语前置:句读之不知,惑之不解

②介词结构后置:耻学于师;不必贤于弟子;学于余

③判断句:师者,所以传道受业解惑也;人非生而知之者;其为惑也,终不解矣;非吾所谓传其道解其惑者也;其可怪也欤

④被动句:不拘于时

⑤所字结构句:道之所存,师之所存也;其可怪也欤

特 殊 句 式

拓 展

古文运动: 是唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

韩潮苏海:

韩愈和苏轼的文章气势磅礴,如潮如海。

韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。

苏洵说:“韩子之文,如大江大河,浑浩流转。”

杏坛与杏林

“杏坛”典故最早出自庄子寓言。寓言里说孔子到处聚徒授业,每到一处就在杏林里讲学。休息的时候,就坐在杏坛之上。后人据此,以“杏坛”称作孔子讲学的地方,现在多指教书授人的场所,或用来喻指教育界。北宋时,孔子后代在曲阜祖庙筑坛,环植杏树,遂以“杏坛”名之,后世多次修缮,成了教育圣地和孔子教育光辉的象征。

“杏林”是中医学界的代称。典出三国闽籍道医董奉,据《神仙传》记载:“君异居山间,为人治病,不取钱物,使人重病愈者,使栽杏五株,轻者一株,如此数年,计得十万余株,郁然成林……根据董奉的传说,人们用“杏林”称颂医生,后世以“杏林春暖”“誉满杏林”等来称颂医家的高尚品质和精良医术。

经随羽客步丹丘,曾逐仙人游碧落。迢迢碧落断氛埃云。

经随羽客步丹丘,曾逐仙人游碧落。迢迢碧落断氛埃云。

经随羽客步丹丘,曾逐仙人游碧落。迢迢碧落断氛埃云。

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

叁

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依缑山七月虽长去,辽水千年会忆归

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去, 辽水千年会忆归。缑山杳杳翔寥廓,辽水累累叹城郭。 经随羽客步丹丘,曾逐仙人游碧落。迢迢碧落断氛埃,

霞堂云阁几重开。欲寻东海黄金灶,仍向西山白玉台。

九皋独唳方清切,五里惊群俄断绝。月下分行似度云,

风前飏影疑回雪。东海黄金灶,仍向西山白玉台。

九皋独唳方清切,五里惊群俄断绝。月下分行似度云,

风前飏影疑回雪。东海黄金灶,仍向西山白玉台。

九皋独唳方清切,五里惊群俄断绝。月下分行似度云,

风前飏影疑回雪。

中国风

中

国

风

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归空何处飞,青田紫盖本相依。水千年会忆归。

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七年会忆归空何处飞,青田紫盖本相依。水千年会忆归。

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七处飞,青田紫盖本相依。水千年会忆归。

标题文本预设

肆

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依缑山七月虽长去,辽水千年会忆归

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

标题文本预设

壹

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

贰

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

叁

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

壹

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

肆

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

贰

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

叁

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去, 辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去, 辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去, 辽水千年会忆归。

后

会

有

期

xxxxxx

松下问童子言师采药去

只在此山中云深不知处

师

说

韩

愈

第一:了解作家及写作背景

第二:积累文言知识

第三: 学习借鉴本文正反对

比的论证方法

第四: 树立尊师重道的思想,

培养谦虚好学的品质。

目标

学”字在甲骨文中分为上下两部分,上部中间部分为“算筹”,两侧图形表示手,突出“手把手”教的含义。下边部分表示房子。金文中在房屋下边加了“子”,表明教的对象。古代的“学”就是“教”,学字上部的两只大手就是传授知识的老师,老师给学生建造、遮蔽起一个学习的殿堂。所以“学”和“教”是相辅相成、无法分割的整体。

导入新课

1、尊师则不论其贵贱贫富矣。——《吕氏春秋.劝学》

2、没有教育,就没有人才;没有人才,就啥也有。

——柏杨

3、把完善的教育留给,就是最佳的遗产。

——英国:司各特

4、师者,人之模范也。——杨雄

5、教育是廉价的国防。——古希腊:亚里士多德

6、三人行,必有我师焉择其善者而从之,其不善者而改之。 ——《论语》

7、一日之师,终身为父。——元·关汉卿

知人论世

韩愈(768一824)字退之,唐代著名文学家、哲学家、字退之,河阳(今河南孟县)人。因为昌黎(今河北昌黎县)韩氏是望族,所以后人又称他为韩昌黎。他二十五岁中进士,二十九岁以后才登上仕途,累官至吏部侍郎。中间曾几度被贬,他的整个中年时代是不得志的。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。他与柳宗元一起大力倡导古文运动,与柳宗元齐名,并称“韩柳”。苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家之首”。

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石

《师说》大约是作者于801—802年,在京任国子监四门博士时所作。此时的作者决心借助国子监这个平台来振兴儒教、改革文坛,以实现其报国之志。但来到国子监上任后,却发现科场黑暗,朝政腐败,吏制弊端重重,致使不少学子对科举入仕失去信心,因而放松学业;当时的上层社会,看不起教书之人。在士大夫阶层中存在着既不愿求师,又“羞于为师”的观念,直接影响到国子监的教学和管理。作者对此痛心疾首,借用回答李蟠的提问撰写这篇文章,以澄清人们在“求师”和“为师”上的模糊认识。

写作背景

解读标题

说:是一种议论文体,一般陈述自己对某事物的见解。

“说”古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。“师说”意思是解说关于“从师”的道理。

朗读文本,注意字音

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟(jiē)乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读(dòu)者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不(fǒu)焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子(tán)、苌(cháng)弘、师襄、老聃(dān)。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠(pán),年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

讲析第一段

受通授,传授

转折连词

跟从

指示代词,那些

动词,成为

求学的人

用来……

疑难

疑问代词,谁

承接连词

介词,在

介词,比

承接连词

以之为师

发语词

取独

因此,所以

存在的地方

哪里知道

跟从并且

翻译第一段

古代求学的人一定有老师。老师是传授道理,教授学业,解决疑难问题的人。人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有疑惑却不跟从老师学习,他所存在的疑惑,就始终不能解决。在我之前出生的人,他懂得道理本来就比我早,我跟从他,拜他为师;在我之后出生的人,他懂得道理如果也比我早,我也跟从他学习,把他当作老师,我学习的是道理,哪里管他的年龄比我大还是比我小呢?因此,不论地位显贵还是地位低下,不论年长年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!

是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

核心观点

教师职责

从师必要性

择师的标准

结论:以能者为师

分析第一段

讲析第二段

从师的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

对于

以……为耻

代词,指书

文辞的休止和停顿

宾前,不知句读

通“否”

指示代词,那些

指示代词,那些

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

反问语气词

翻译第二段

唉!从师学习的风尚没有流传已经很久了,想要人们没有疑惑很难呐!古代的圣人,他们超过一般人很远了,尚且跟从老师向老师请教;现在的一般人,他们跟圣人相比相差很远了,却以向老师学为羞耻。所以圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是这个原因引起的吧!人们喜爱他们的孩子,选择老师教育孩子;他们自己呢,却以从师学习为耻,这真是糊涂啊!那孩子的老师,教他们读书,学习书中的文句,并不是我所说的给人传授道理,给人解释疑惑的老师。

不理解文句,疑惑得不到解决,有的向老师学习,有的却不向老师求教(意思是不知句读的倒要从师,不能解惑的却不从师),小的方面学习,大的方面却放弃了,我看不出他们有什么明智的呢。医生,乐师及各种工匠,不以互相学习为耻。士大夫这类人中,如有人称人家为老师,称自己为学生,这些人就聚集在一起嘲笑他。问那些嘲笑者(嘲笑他的原因),他们就说:"那个人与某人年龄相近,修养和学业也差不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低的人为师,足以感到羞愧,称官位高的人为师就近于谄媚。"啊!从师学习的风尚不能恢复,由此就可以知道了。医生、乐师及各种工匠,士大夫之类的人是不屑与他们为伍的,现在士大夫们的智慧反而不如他们。难道值得奇怪吗?

分析第二段

分论点:

论证方法:

师道之不传也久矣

对比论证

第一组对比:古之圣人——今之众人

第二组对比:“为子择师”和“其身耻师” 对比

第三组对比:“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”

三组对比,矛头所向?

——批判当时士大夫中流行的耻于从师的不良风气。

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚”

通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣” 2 于其子 择师而教之 小学 于其身 耻师 大遗 3 百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人 士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之 三组对比具体分析

讲析第三段

固定的老师

以…为师

这类人

介词,比

专门研究

代词,此

不一定

懂得道理

翻译第三段

圣人没有固定的老师,孔子以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的才德比不上孔子。孔子说:“三个人同行,其中一定有可以当我的老师的人。”因此,学生不一定不如老师,老师不一定超过学生,听说道理有早有晚,学问和技艺各有专长,像这样罢了。

分析第三段

分论点:圣人无常师

论证方法:举例论证、引用论证

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

圣人之行——圣人无常师。孔子师……

圣人之言——三人行……

新教师观——是故……

孔子曰:“三人行,必有我师。”

说服力强

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

讲析第四段

先秦及秦汉散文

全面

介词,向

目的连词,来

赠送

音节助词,不译

代词

介词,被

李家的孩子叫蟠的,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都全面学习了,不受时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的正道,写这篇《师说》赠送给他。

分析第四段

作《师说》赠李蟠 。鼓励李蟠诸语,是议论的契机,也是借口

写作缘由

隐含着作者的观点

不拘于时

能行古道

① 好古文,六艺经传皆通习之

② 不拘于时,学于余

③ 能行古道

赠李蟠的缘由:

《师说》这篇文章虽然说到此文是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗 他还是写给谁看的呢

可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

①写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种社会风气造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。

②1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢

《师说》中,对从师的标准提出了“道之所存,师之所存”的观点。尤其是第三段中所说:“圣人无常师,孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子徒,其贤不及孔子。孔子说:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”这些,都提醒我们要多向他人学习,要把自己的心态放平,让自己“低”下去,虚心,才能容纳别人的意见,才能看见别人的长处,不断向别人学习,才能不断充实、提高自己。

再读文章、理思路

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

反面、对比论证

举例、道理论证

阐述道理

师说——谈谈从师学习的问题

一、古之学者必有师——隐含对今之学者不从师的批评。

二、在比较中,针对当时士大夫之族不从师的具体尖锐批评。

三、圣人无常师——对“道之所存,师之所存”的进一步阐释,对士大夫之族,因年近、位卑而耻师的批评。

四、借赞许李蟠“行古道”,与开篇首句 遥相呼应,

进一步批判抛弃师道的今之众人(士大夫之族)。

小 结

写作特点

一、理论本身的说服力强,事理逻辑严密。

二、文段间无承接过渡,硬转直接,形成雄直峭兀之势。

三、对偶、排比,骈散结合,表达流畅。

文言知识整理

师者,所以传道受业解惑也

或师焉,或不焉

通 假 字

同“授”,传授

同“否”,表否定

一 词 多 义

古之学者必有师

吾从而师之

吾师道也

师道之不传也久矣

则耻师焉

巫医乐师百工之人

师者,所以传道受业解惑也

名词,老师

名词意动用法,以……为师

名词作动词,学习

动词,尊师学习

动词,从师学习

名词,作“专门技艺人”讲

名词,老师

文 言 虚 词

古之学者必有师

道之所存,师之所存也

择师而教之

句读之不知

郯子之徒

六艺经传皆通习之

结构助词,译为“的”

结构助词,译为“的”

代词,指代人

结构助词,表示宾语前置

指示代词,相当于“这些”

助词,凑足音节,无意义

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

生乎吾前,其闻道也固先乎吾

夫庸知其年之先后生于吾乎

古之圣人,其出人也远矣

圣人之所以为圣……其皆出于此乎

今其智乃反不能及

其可怪也欤

指示代词,它们

人称代词,他

人称代词,他们的

人称代词,他们

语气副词,表猜测,大概

人称代词,他们的

语气副词,表感叹,多么

文 言 虚 词

人非生而知之者

惑而不从师

吾从而师之

择师而教之

授之书而习其句读者

小学而大遗

则群聚而笑之

如是而已

连词,表承接

连词,表转折

连词,表承接

连词,表承接

连词,表并列

连词,表转折

连词,表修饰

与“已”连用,表陈述语气

文 言 虚 词

词 类 活 用

吾从而师之

名词意动用法,以……为师

其下圣人也亦远矣

名词作动词,不如

吾师道也

名词作动词,学习

是故圣益圣,愚益愚

形容词作名词,圣,圣人;愚,笨拙的人

则耻师焉

形容词的意动用法,以……为耻

小学而大遗

形容词作名词,小的方面;大的方面

吾未见其明也

形容词作名词,高明

师者,所以传道受业解惑也

形容词作名词,疑惑

位卑则足羞,官盛则近谀

形容词作名词,卑,低下的人;盛,势盛位高的人

吾从而师之

古:跟随并且;今:表目的或结果,是连词

师道之不传也久矣

古:风尚;今:道理

是故无贵无贱

古:不论,不分;今:没有

古之学者必有师

古:求学的人;今:在学术上有所成就的人

今之众人

古:一般人,普通人;今:大多数人

古 今 异 义

古:句子中间需要停顿的地方,读dòu;今:看着文字发出声音,读dú

古:小的方面;今:泛指低等教育场所

古:永久的;固定的;今:平常的

古:不一定;今:用不着、不需要

古:秦汉的散文;今:“五 四”之前的文言文的统称

句读之不知

小学而大遗

圣人无常师

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

年十七,好古文

古 今 异 义

①宾语前置:句读之不知,惑之不解

②介词结构后置:耻学于师;不必贤于弟子;学于余

③判断句:师者,所以传道受业解惑也;人非生而知之者;其为惑也,终不解矣;非吾所谓传其道解其惑者也;其可怪也欤

④被动句:不拘于时

⑤所字结构句:道之所存,师之所存也;其可怪也欤

特 殊 句 式

拓 展

古文运动: 是唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

韩潮苏海:

韩愈和苏轼的文章气势磅礴,如潮如海。

韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。

苏洵说:“韩子之文,如大江大河,浑浩流转。”

杏坛与杏林

“杏坛”典故最早出自庄子寓言。寓言里说孔子到处聚徒授业,每到一处就在杏林里讲学。休息的时候,就坐在杏坛之上。后人据此,以“杏坛”称作孔子讲学的地方,现在多指教书授人的场所,或用来喻指教育界。北宋时,孔子后代在曲阜祖庙筑坛,环植杏树,遂以“杏坛”名之,后世多次修缮,成了教育圣地和孔子教育光辉的象征。

“杏林”是中医学界的代称。典出三国闽籍道医董奉,据《神仙传》记载:“君异居山间,为人治病,不取钱物,使人重病愈者,使栽杏五株,轻者一株,如此数年,计得十万余株,郁然成林……根据董奉的传说,人们用“杏林”称颂医生,后世以“杏林春暖”“誉满杏林”等来称颂医家的高尚品质和精良医术。

经随羽客步丹丘,曾逐仙人游碧落。迢迢碧落断氛埃云。

经随羽客步丹丘,曾逐仙人游碧落。迢迢碧落断氛埃云。

经随羽客步丹丘,曾逐仙人游碧落。迢迢碧落断氛埃云。

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

叁

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依缑山七月虽长去,辽水千年会忆归

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去, 辽水千年会忆归。缑山杳杳翔寥廓,辽水累累叹城郭。 经随羽客步丹丘,曾逐仙人游碧落。迢迢碧落断氛埃,

霞堂云阁几重开。欲寻东海黄金灶,仍向西山白玉台。

九皋独唳方清切,五里惊群俄断绝。月下分行似度云,

风前飏影疑回雪。东海黄金灶,仍向西山白玉台。

九皋独唳方清切,五里惊群俄断绝。月下分行似度云,

风前飏影疑回雪。东海黄金灶,仍向西山白玉台。

九皋独唳方清切,五里惊群俄断绝。月下分行似度云,

风前飏影疑回雪。

中国风

中

国

风

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归空何处飞,青田紫盖本相依。水千年会忆归。

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七年会忆归空何处飞,青田紫盖本相依。水千年会忆归。

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七处飞,青田紫盖本相依。水千年会忆归。

标题文本预设

肆

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依缑山七月虽长去,辽水千年会忆归

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

标题文本预设

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

标题文本预设

壹

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

贰

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

叁

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

壹

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

肆

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

贰

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

叁

中国风文化

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去,辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去, 辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去, 辽水千年会忆归。

白鹤乘空何处飞,青田紫盖本相依。缑山七月虽长去, 辽水千年会忆归。

后

会

有

期

xxxxxx

松下问童子言师采药去

只在此山中云深不知处

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读