第10课 辽夏金元的统治 课件

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

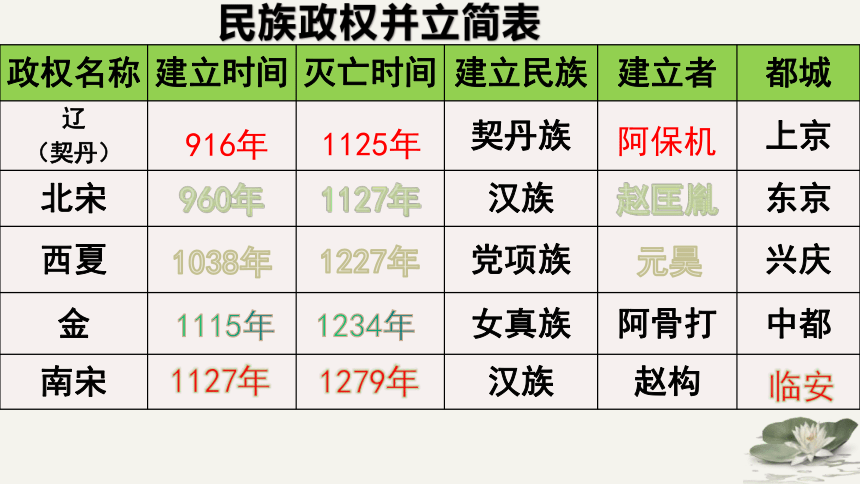

民族政权并立简表

政权名称 建立时间 灭亡时间 建立民族 建立者 都城

辽 (契丹) 契丹族 上京

北宋 汉族 东京

西夏 党项族 兴庆

金 女真族 阿骨打 中都

南宋 汉族 赵构

阿保机

960年

赵匡胤

元昊

1127年

临安

916年

1125年

1127年

1038年

1227年

1115年

1234年

1279年

导入新课

宋朝史料记载了宋神宗对边疆两大对手辽和西夏的评价。

他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。

第10课

辽夏金元的统治

【教学目标】

1.知道辽、西夏、金、元朝等民族政权建立的基本史实

2.知道辽、西夏、金、元朝建立后采取的统治措施

3.通过相关图文材料,理解辽朝的两院制、金朝的猛安谋克、元朝的行省、宣政院等概念。

卧榻之侧皆虎狼

---辽和西夏

1、契丹与辽的建立

行营到处即为家,

一卓穹庐数乘车。

千里山川天土著,

四时畋猎是生涯。

(1)兴起

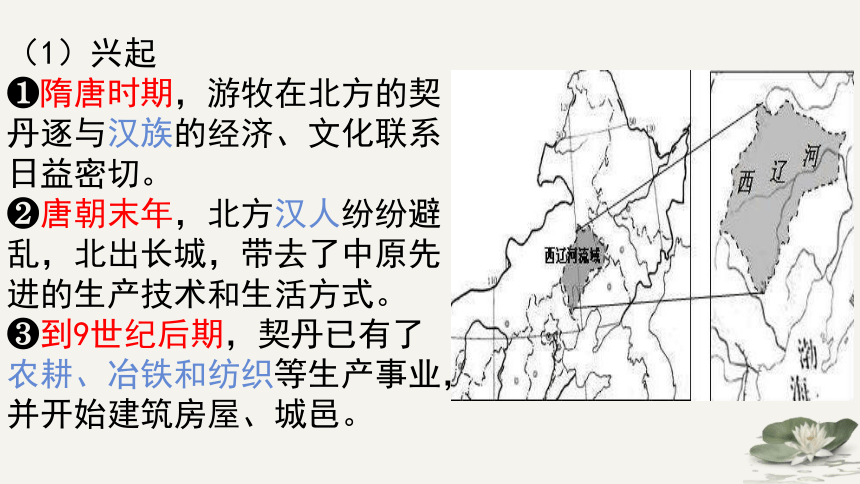

隋唐时期,游牧在北方的契丹逐与汉族的经济、文化联系日益密切。

唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式。

到9世纪后期,契丹已有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。

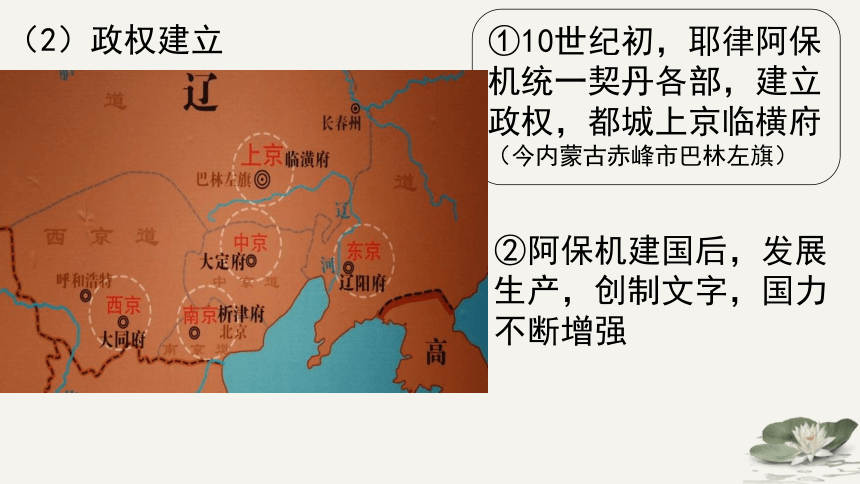

(2)政权建立

②阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强

①10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部,建立政权,都城上京临横府(今内蒙古赤峰市巴林左旗)

猴盖马蹬壶

契丹鸡冠壶

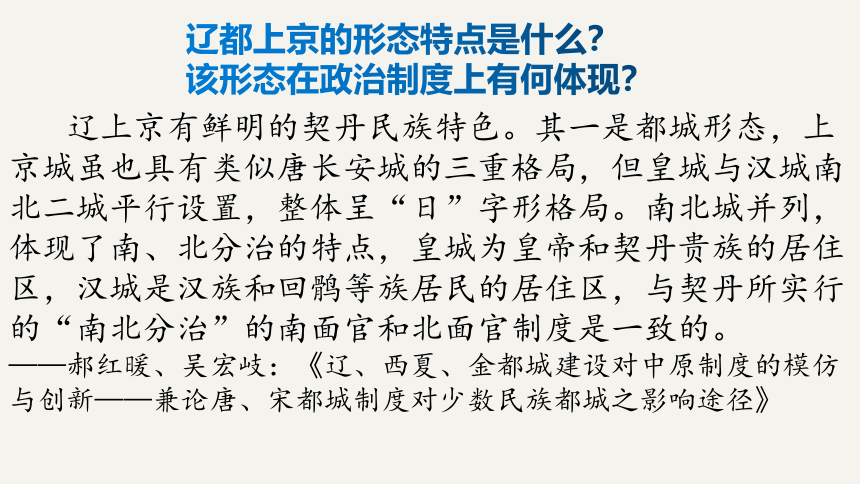

辽上京有鲜明的契丹民族特色。其一是都城形态,上京城虽也具有类似唐长安城的三重格局,但皇城与汉城南北二城平行设置,整体呈“日”字形格局。南北城并列,体现了南、北分治的特点,皇城为皇帝和契丹贵族的居住区,汉城是汉族和回鹘等族居民的居住区,与契丹所实行的“南北分治”的南面官和北面官制度是一致的。

——郝红暖、吴宏岐:《辽、西夏、金都城建设对中原制度的模仿与创新——兼论唐、宋都城制度对少数民族都城之影响途径》

辽都上京的形态特点是什么?

该形态在政治制度上有何体现?

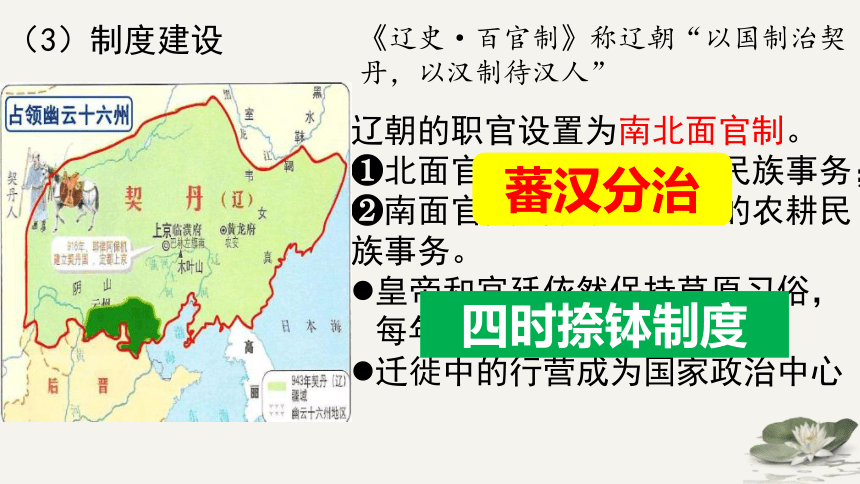

辽朝的职官设置为南北面官制。

北面官负责契丹等游牧民族事务;

南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。

迁徙中的行营成为国家政治中心

蕃汉分治

(3)制度建设

四时捺钵制度

《辽史·百官制》称辽朝“以国制治契丹,以汉制待汉人”

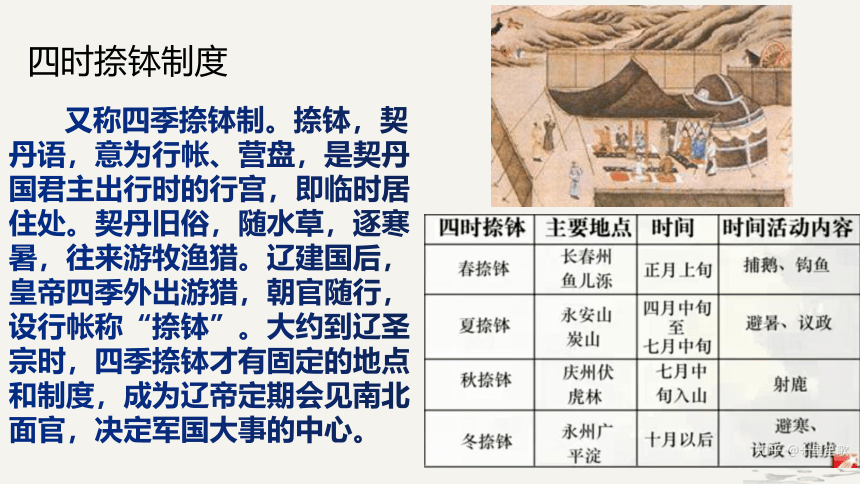

四时捺钵制度

又称四季捺钵制。捺钵,契丹语,意为行帐、营盘,是契丹国君主出行时的行宫,即临时居住处。契丹旧俗,随水草,逐寒暑,往来游牧渔猎。辽建国后,皇帝四季外出游猎,朝官随行,设行帐称“捺钵”。大约到辽圣宗时,四季捺钵才有固定的地点和制度,成为辽帝定期会见南北面官,决定军国大事的中心。

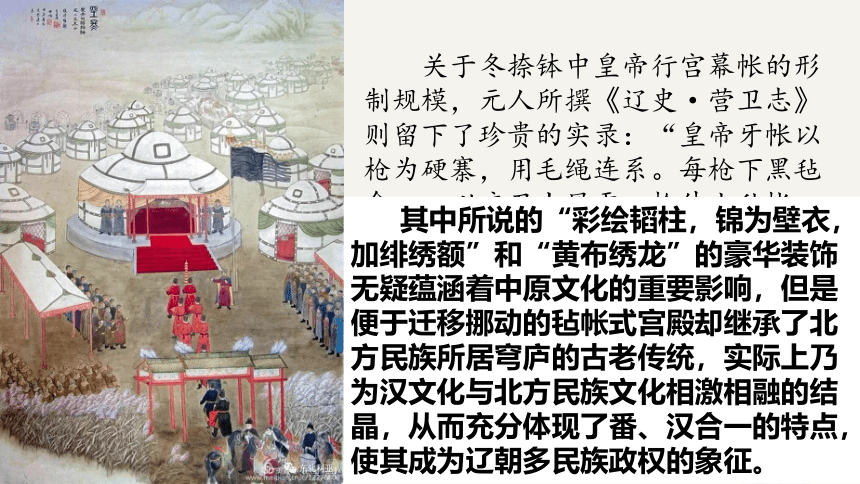

关于冬捺钵中皇帝行宫幕帐的形制规模,元人所撰《辽史·营卫志》则留下了珍贵的实录:“皇帝牙帐以枪为硬寨,用毛绳连系。每枪下黑毡伞一,以庇卫士风雪。枪外小毡帐一层,每帐五人,各执兵仗为禁卫。南有省方殿,殿北约二里日寿宁殿,皆木柱竹榱,以毡为盖,彩绘韬柱,锦为壁衣,加绯绣额......又以黄布绣龙为地障,窗、桶皆以毡为之,傅以黄油绢.....

其中所说的“彩绘韬柱,锦为壁衣,加绯绣额”和“黄布绣龙”的豪华装饰无疑蕴涵着中原文化的重要影响,但是便于迁移挪动的毡帐式宫殿却继承了北方民族所居穹庐的古老传统,实际上乃为汉文化与北方民族文化相激相融的结晶,从而充分体现了番、汉合一的特点,使其成为辽朝多民族政权的象征。

2.党项族与西夏的建立

(1)兴起:

党项族是古代西北族群,发源于青海东南黄河一带,属西羌族的一支,也称“党项羌”。汉朝时,羌族大量内迁至河陇及关中一带。唐末黄巢起义时,因勤王有功,唐僖宗赐党项族宥州刺史拓跋思恭为“定难军节度使”,后被封为夏国公,赐姓李。至此,党项拓跋氏集团有了领地,有兵权,成为名副其实的藩镇。

西夏王陵位于宁夏银川 , 深受佛教建筑的影响 , 使汉族文化 、 佛教文化 、党项族文化有机结合 , 构成了我国陵园建筑中别具一格的形式 , 是研究党项民族的重要史料 , 也显示党项民族在中国建筑艺术上的创造和突破 。

材料:党项,汉西羌之别种……世代割据相袭……1038年,李元昊建国,以夏为国号,称“大夏”。又因其在西方,宋人称之为“西夏”。

——《西夏王国与东方金字塔》

辽(契丹)

北宋

西夏

(2)政权建立

1038年,脱离宋,称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏

李元昊

兴庆府的营建上可资参考的当有北魏洛阳城,当然更直接一点的就是唐时进一步扩建的东都洛阳城,此外,同时期宋的东京开封府和辽的上京临潢府等也值得考量。

——许伟伟:《西夏都城兴庆府建制小考》

博采众长,是民族交融的结果

(3)西夏的统治

(1)政治:元昊仿效唐宋制度, 订立官职、军制和法律;

(2)经济:鼓励垦荒,发展农牧经济;

(3)文化:创制了西夏文字。

西夏货币

1227年,西夏被蒙古所灭。西夏亡国之后,夏国的拓拔贵族带领部分民众迁徙到了现在西藏甘孜一带的藏区木雅,重新建立了西吴王国。至今,西藏甘孜地区还流传着西吴王的传说。

白山黑水主兴王

---金朝入主中原

商周

唐朝

辽宋

肃慎

黑水

靺鞨

女真

女真是一个古老的民族

1.概况:女真族居住在松花江流域和长白山一带,过着游牧渔猎的生活

粟末

靺鞨

2.统一战争:11世纪末,完成女真各部的统一。1114年9月,完颜阿骨打率女真各部开始了为期十年的伐辽战争。

3、建立政权: 1115年夏历正月元旦,阿骨打在“皇帝寨”(今哈尔滨阿城)称帝,国号大金,是为金太祖。

上曰:“辽以宾铁为号,取其坚也。宾铁虽坚,终亦变坏,惟金不变不坏。金之色白,完颜部色尚白。”于是国号大金,改元收国。

女真

1125年,

金灭辽。

1127年,

金灭北宋。

金

靖康之变

1125 年金灭辽

1127年灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

1153 年,金迁都燕京,将燕京改名为中都。

4、入主中原

金中都与金上京是金朝不同时期的都城,通过对二者都城形制的比较,可以揭示出女真人建立的金朝对中华民族历史文化的传承与发展。金王朝统治者从黑龙江金上京南下,力图取代宋朝建立大一统金王朝,他们徙都北京,修建了金中都。金中都遗址的考古发现证实,它已经具备了中华民族统一王朝都城的基本要素,正如范成大指出的,金朝“国之制度,强慕华风,往往不遗余力”。

——刘庆柱:《中国古代都城发展史与国家认同——关于“统一多民族国家”历史文化认同的考古学解读》

兵农合一:猛安谋克

金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了一套女真民族的管理系统,叫作猛安谋克。

凡女真民户,每300 户编为一谋克,10 谋克编为一猛安。

平时耕作,战时选拔丁壮出征。

5、制度建设

12 世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,史称“大定之治”。1234年在蒙古和南宋夹击下灭亡

风从草原来

---从蒙古崛起到元朝统一

蒙古部的祖先是中国境内室韦的一支,室韦与鲜卑、契丹同为东胡之裔。唐代被称为“蒙兀室韦”,发祥于今额尔古纳河流域。辽代,鞑靼成为北方诸游牧部族的泛称。此时的蒙古只是鞑靼一部。

乃蛮部

蔑儿乞部

汪古部

塔塔儿部

蒙古部

克烈部

斡亦剌部

1、民族由来

(2)铁木真率部多次征讨,逐一打败草原上强大的势力

(3)1206年,铁木真完成了蒙古草原的统一,建立蒙古政权于漠北,蒙古帝国成立,国号大蒙古国。铁木真被拥立为大汗,被尊称为成吉思汗。

2、成吉思汗统一各部

(1)12世纪时,蒙古草原部落之间频繁发生战争,人们盼望草原统一起来,结束战争

蒙古

灭西夏

南宋

成吉思汗率军进攻西夏→西夏向金求援→金拒绝→1227年,西夏灭亡

借道宋境进攻金→蒙古和南宋结盟,南北夹击金朝→1234年蒙古灭金

灭金

南北对峙

过程

过程

降伏畏兀儿、吐蕃,攻占大理

蒙古

3、元朝的建立

(1)背景:1260年,忽必烈继承汗位,改行汉制

(2)建立:1271年,忽必烈改国号为元,次年定都大都

(3)统一:①1276年,元军攻入临安,南宋灭亡

②1279年,元军攻灭南宋残部,完成统一

结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础

元世祖忽必烈在1271年发布《建国号诏》,取《易经》“大哉乾元”之义,以“大元”为国号。 元朝官方编纂的《经世大典》解释:“元也者,大也。大不足以尽之,而谓之元者,大之至也。”

元朝的藩属国有高丽、缅甸、安南、占城及四大汗国。其中有两个直属的藩属国,即高丽王朝与缅甸蒲甘王朝,分置特别行政区征东行省与缅中行省。

4、元朝巩固统一措施

元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

沅陵县文物管理所工作人员在该县马底驿乡发现一段长约800米的古驿道,经考证建于元朝初年,距今744年。文物部门称,这见证了当时沅陵交通的发达。

忽必烈参照中原历代王朝的统治方式,确立君主专制的中央集权制度,中央设立中书省、枢密院和御史台,分管不同事务。

元初本拟采用三省制,侍御史高鸣进谏,认为三省的行政效率不如一省,“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有雍,况叁省乎”元世祖采纳了他的建议。

地方管理上,实行行省制度。设宣政院管理吐蕃,设澎湖巡检司经略台湾

行省制度

(1)目的:对空前辽阔的疆域进行有效的统治

(2)含义:行政区划与管理的制度

(3)实施:

①中央直辖:“腹里”(山东、山西、河北)

②行省管理:除吐蕃、畏兀儿地区之外,设置了10个行省

③行省之下:继承前代的制度,设置路、府、州、县

(地方最高行政机构)

材料一:元朝的行省实际上封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。

——《中学历史教学史料汇编》

思考:根据材料,归纳行省的特点。

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

权力较大,

但受制于中央(中央集权)

行省制度历史作用:

1.它是我国省制的开端,是我国古代地方行政制度的重大改革,在我国古代政治制度史上占有重要地位,对今天行政区划有重要借鉴作用。

2.便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央和地方的关系,具有重大意义。

3.增强了民族交融,对于巩固统一的多民族国家的统治有极大意义。

矛盾与融合共存

---元朝的民族关系

元朝是我国历史上第一个由少数民族贵族为主建立的全国性的统一王朝,也是民族交融的重要时期。

明朝人方孝孺曾言:“在宋之时,见胡服、闻胡语者犹以为怪,……至于元,百年之间,四海之内,起居、饮食、声音、器用,皆化而同之。”

1、蒙古族的发展

蒙古族始源于古代望建河(今额尔古纳河)东岸一带。13世纪初,以成吉思汗为首的蒙古部统一了蒙古地区诸部,逐渐形成了一个新的民族共同体。

元朝时期,边疆各族包括蒙古族,大量迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。

2、回族形成:

(1)形成:唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,开始形成一个新的民族 ——回族

回

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

(2)影响:促进了各族经济、文化的发展与融合。

蒙古人:大约20万户,100至150万口,这是统治民族。

色目人(色意为诸色、各类):操突厥语的汪古、畏兀、钦察;操藏语的唐兀/唐古特、吐蕃;还有操波斯语的回回,操阿拉伯语的答失蛮,这些是统治的助手,约有100万左右。

汉人:女真、渤海、契丹、金朝统治下的汉人,一千万左右。 南人:南宋遗民,又叫“蛮子”、“南家子”,约六千万。

3、四等人制

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 原西夏人和畏兀儿人等

第三等 汉人 原金统治区的汉族、契丹和女真族等

第四等 南人 原南宋统治区的汉族、其他各族等

“ 元朝自混一以来,大抵皆内北国而外中国,内北人而外南人。以致深闭固拒,曲为防护,自以为得亲疏之道。是以王泽之施,少及于南,渗漉之恩,悉归于北。迄今天禄之迁,尽归于南,于此可以见乘除胜复之理也。” “治天下之道,至公而已尔。公则胡越一家,私则肝胆楚越。”

—— 摘自叶子奇《草木子》

“诸蒙古人居官犯法,论罪既定,必择蒙古官断之,行杖亦如之。诸四怯薛及诸王、附马、蒙古、色目之人,犯奸盗、诈伪,从大宗正府治之。”

“诸王、验马所分郡邑,达鲁花赤唯用蒙古人,三年依例迁代,其汉人、女直、契丹名为蒙古者皆罢之。”

“各投下多是汉儿、契丹、女真做蒙古人的名字充达鲁花赤,今后委付蒙古者,若无呵,于有根脚色目人内选用,钦此!”

“有姓汉儿达鲁花赤追夺宣救,永不叙用。”

课堂小结

契丹族、女真族、党项族、蒙古族与汉族的密切交往,对奠定祖国的辽阔疆域、开发边疆地区、多民族统一的国家的进一步发展和促进社会的进步,都作出了巨大的贡献。

中华民族具有极大的凝聚力,各民族间相互学习、相互融合。中华民族的历史是各族人民共同创造的,各族人民都为中华民族的发展做出了重要的、积极的贡献。

民族政权并立简表

政权名称 建立时间 灭亡时间 建立民族 建立者 都城

辽 (契丹) 契丹族 上京

北宋 汉族 东京

西夏 党项族 兴庆

金 女真族 阿骨打 中都

南宋 汉族 赵构

阿保机

960年

赵匡胤

元昊

1127年

临安

916年

1125年

1127年

1038年

1227年

1115年

1234年

1279年

导入新课

宋朝史料记载了宋神宗对边疆两大对手辽和西夏的评价。

他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。

第10课

辽夏金元的统治

【教学目标】

1.知道辽、西夏、金、元朝等民族政权建立的基本史实

2.知道辽、西夏、金、元朝建立后采取的统治措施

3.通过相关图文材料,理解辽朝的两院制、金朝的猛安谋克、元朝的行省、宣政院等概念。

卧榻之侧皆虎狼

---辽和西夏

1、契丹与辽的建立

行营到处即为家,

一卓穹庐数乘车。

千里山川天土著,

四时畋猎是生涯。

(1)兴起

隋唐时期,游牧在北方的契丹逐与汉族的经济、文化联系日益密切。

唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式。

到9世纪后期,契丹已有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。

(2)政权建立

②阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强

①10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部,建立政权,都城上京临横府(今内蒙古赤峰市巴林左旗)

猴盖马蹬壶

契丹鸡冠壶

辽上京有鲜明的契丹民族特色。其一是都城形态,上京城虽也具有类似唐长安城的三重格局,但皇城与汉城南北二城平行设置,整体呈“日”字形格局。南北城并列,体现了南、北分治的特点,皇城为皇帝和契丹贵族的居住区,汉城是汉族和回鹘等族居民的居住区,与契丹所实行的“南北分治”的南面官和北面官制度是一致的。

——郝红暖、吴宏岐:《辽、西夏、金都城建设对中原制度的模仿与创新——兼论唐、宋都城制度对少数民族都城之影响途径》

辽都上京的形态特点是什么?

该形态在政治制度上有何体现?

辽朝的职官设置为南北面官制。

北面官负责契丹等游牧民族事务;

南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。

迁徙中的行营成为国家政治中心

蕃汉分治

(3)制度建设

四时捺钵制度

《辽史·百官制》称辽朝“以国制治契丹,以汉制待汉人”

四时捺钵制度

又称四季捺钵制。捺钵,契丹语,意为行帐、营盘,是契丹国君主出行时的行宫,即临时居住处。契丹旧俗,随水草,逐寒暑,往来游牧渔猎。辽建国后,皇帝四季外出游猎,朝官随行,设行帐称“捺钵”。大约到辽圣宗时,四季捺钵才有固定的地点和制度,成为辽帝定期会见南北面官,决定军国大事的中心。

关于冬捺钵中皇帝行宫幕帐的形制规模,元人所撰《辽史·营卫志》则留下了珍贵的实录:“皇帝牙帐以枪为硬寨,用毛绳连系。每枪下黑毡伞一,以庇卫士风雪。枪外小毡帐一层,每帐五人,各执兵仗为禁卫。南有省方殿,殿北约二里日寿宁殿,皆木柱竹榱,以毡为盖,彩绘韬柱,锦为壁衣,加绯绣额......又以黄布绣龙为地障,窗、桶皆以毡为之,傅以黄油绢.....

其中所说的“彩绘韬柱,锦为壁衣,加绯绣额”和“黄布绣龙”的豪华装饰无疑蕴涵着中原文化的重要影响,但是便于迁移挪动的毡帐式宫殿却继承了北方民族所居穹庐的古老传统,实际上乃为汉文化与北方民族文化相激相融的结晶,从而充分体现了番、汉合一的特点,使其成为辽朝多民族政权的象征。

2.党项族与西夏的建立

(1)兴起:

党项族是古代西北族群,发源于青海东南黄河一带,属西羌族的一支,也称“党项羌”。汉朝时,羌族大量内迁至河陇及关中一带。唐末黄巢起义时,因勤王有功,唐僖宗赐党项族宥州刺史拓跋思恭为“定难军节度使”,后被封为夏国公,赐姓李。至此,党项拓跋氏集团有了领地,有兵权,成为名副其实的藩镇。

西夏王陵位于宁夏银川 , 深受佛教建筑的影响 , 使汉族文化 、 佛教文化 、党项族文化有机结合 , 构成了我国陵园建筑中别具一格的形式 , 是研究党项民族的重要史料 , 也显示党项民族在中国建筑艺术上的创造和突破 。

材料:党项,汉西羌之别种……世代割据相袭……1038年,李元昊建国,以夏为国号,称“大夏”。又因其在西方,宋人称之为“西夏”。

——《西夏王国与东方金字塔》

辽(契丹)

北宋

西夏

(2)政权建立

1038年,脱离宋,称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏

李元昊

兴庆府的营建上可资参考的当有北魏洛阳城,当然更直接一点的就是唐时进一步扩建的东都洛阳城,此外,同时期宋的东京开封府和辽的上京临潢府等也值得考量。

——许伟伟:《西夏都城兴庆府建制小考》

博采众长,是民族交融的结果

(3)西夏的统治

(1)政治:元昊仿效唐宋制度, 订立官职、军制和法律;

(2)经济:鼓励垦荒,发展农牧经济;

(3)文化:创制了西夏文字。

西夏货币

1227年,西夏被蒙古所灭。西夏亡国之后,夏国的拓拔贵族带领部分民众迁徙到了现在西藏甘孜一带的藏区木雅,重新建立了西吴王国。至今,西藏甘孜地区还流传着西吴王的传说。

白山黑水主兴王

---金朝入主中原

商周

唐朝

辽宋

肃慎

黑水

靺鞨

女真

女真是一个古老的民族

1.概况:女真族居住在松花江流域和长白山一带,过着游牧渔猎的生活

粟末

靺鞨

2.统一战争:11世纪末,完成女真各部的统一。1114年9月,完颜阿骨打率女真各部开始了为期十年的伐辽战争。

3、建立政权: 1115年夏历正月元旦,阿骨打在“皇帝寨”(今哈尔滨阿城)称帝,国号大金,是为金太祖。

上曰:“辽以宾铁为号,取其坚也。宾铁虽坚,终亦变坏,惟金不变不坏。金之色白,完颜部色尚白。”于是国号大金,改元收国。

女真

1125年,

金灭辽。

1127年,

金灭北宋。

金

靖康之变

1125 年金灭辽

1127年灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

1153 年,金迁都燕京,将燕京改名为中都。

4、入主中原

金中都与金上京是金朝不同时期的都城,通过对二者都城形制的比较,可以揭示出女真人建立的金朝对中华民族历史文化的传承与发展。金王朝统治者从黑龙江金上京南下,力图取代宋朝建立大一统金王朝,他们徙都北京,修建了金中都。金中都遗址的考古发现证实,它已经具备了中华民族统一王朝都城的基本要素,正如范成大指出的,金朝“国之制度,强慕华风,往往不遗余力”。

——刘庆柱:《中国古代都城发展史与国家认同——关于“统一多民族国家”历史文化认同的考古学解读》

兵农合一:猛安谋克

金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了一套女真民族的管理系统,叫作猛安谋克。

凡女真民户,每300 户编为一谋克,10 谋克编为一猛安。

平时耕作,战时选拔丁壮出征。

5、制度建设

12 世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,史称“大定之治”。1234年在蒙古和南宋夹击下灭亡

风从草原来

---从蒙古崛起到元朝统一

蒙古部的祖先是中国境内室韦的一支,室韦与鲜卑、契丹同为东胡之裔。唐代被称为“蒙兀室韦”,发祥于今额尔古纳河流域。辽代,鞑靼成为北方诸游牧部族的泛称。此时的蒙古只是鞑靼一部。

乃蛮部

蔑儿乞部

汪古部

塔塔儿部

蒙古部

克烈部

斡亦剌部

1、民族由来

(2)铁木真率部多次征讨,逐一打败草原上强大的势力

(3)1206年,铁木真完成了蒙古草原的统一,建立蒙古政权于漠北,蒙古帝国成立,国号大蒙古国。铁木真被拥立为大汗,被尊称为成吉思汗。

2、成吉思汗统一各部

(1)12世纪时,蒙古草原部落之间频繁发生战争,人们盼望草原统一起来,结束战争

蒙古

灭西夏

南宋

成吉思汗率军进攻西夏→西夏向金求援→金拒绝→1227年,西夏灭亡

借道宋境进攻金→蒙古和南宋结盟,南北夹击金朝→1234年蒙古灭金

灭金

南北对峙

过程

过程

降伏畏兀儿、吐蕃,攻占大理

蒙古

3、元朝的建立

(1)背景:1260年,忽必烈继承汗位,改行汉制

(2)建立:1271年,忽必烈改国号为元,次年定都大都

(3)统一:①1276年,元军攻入临安,南宋灭亡

②1279年,元军攻灭南宋残部,完成统一

结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础

元世祖忽必烈在1271年发布《建国号诏》,取《易经》“大哉乾元”之义,以“大元”为国号。 元朝官方编纂的《经世大典》解释:“元也者,大也。大不足以尽之,而谓之元者,大之至也。”

元朝的藩属国有高丽、缅甸、安南、占城及四大汗国。其中有两个直属的藩属国,即高丽王朝与缅甸蒲甘王朝,分置特别行政区征东行省与缅中行省。

4、元朝巩固统一措施

元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

沅陵县文物管理所工作人员在该县马底驿乡发现一段长约800米的古驿道,经考证建于元朝初年,距今744年。文物部门称,这见证了当时沅陵交通的发达。

忽必烈参照中原历代王朝的统治方式,确立君主专制的中央集权制度,中央设立中书省、枢密院和御史台,分管不同事务。

元初本拟采用三省制,侍御史高鸣进谏,认为三省的行政效率不如一省,“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有雍,况叁省乎”元世祖采纳了他的建议。

地方管理上,实行行省制度。设宣政院管理吐蕃,设澎湖巡检司经略台湾

行省制度

(1)目的:对空前辽阔的疆域进行有效的统治

(2)含义:行政区划与管理的制度

(3)实施:

①中央直辖:“腹里”(山东、山西、河北)

②行省管理:除吐蕃、畏兀儿地区之外,设置了10个行省

③行省之下:继承前代的制度,设置路、府、州、县

(地方最高行政机构)

材料一:元朝的行省实际上封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。

——《中学历史教学史料汇编》

思考:根据材料,归纳行省的特点。

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

权力较大,

但受制于中央(中央集权)

行省制度历史作用:

1.它是我国省制的开端,是我国古代地方行政制度的重大改革,在我国古代政治制度史上占有重要地位,对今天行政区划有重要借鉴作用。

2.便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央和地方的关系,具有重大意义。

3.增强了民族交融,对于巩固统一的多民族国家的统治有极大意义。

矛盾与融合共存

---元朝的民族关系

元朝是我国历史上第一个由少数民族贵族为主建立的全国性的统一王朝,也是民族交融的重要时期。

明朝人方孝孺曾言:“在宋之时,见胡服、闻胡语者犹以为怪,……至于元,百年之间,四海之内,起居、饮食、声音、器用,皆化而同之。”

1、蒙古族的发展

蒙古族始源于古代望建河(今额尔古纳河)东岸一带。13世纪初,以成吉思汗为首的蒙古部统一了蒙古地区诸部,逐渐形成了一个新的民族共同体。

元朝时期,边疆各族包括蒙古族,大量迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。

2、回族形成:

(1)形成:唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,开始形成一个新的民族 ——回族

回

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

(2)影响:促进了各族经济、文化的发展与融合。

蒙古人:大约20万户,100至150万口,这是统治民族。

色目人(色意为诸色、各类):操突厥语的汪古、畏兀、钦察;操藏语的唐兀/唐古特、吐蕃;还有操波斯语的回回,操阿拉伯语的答失蛮,这些是统治的助手,约有100万左右。

汉人:女真、渤海、契丹、金朝统治下的汉人,一千万左右。 南人:南宋遗民,又叫“蛮子”、“南家子”,约六千万。

3、四等人制

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 原西夏人和畏兀儿人等

第三等 汉人 原金统治区的汉族、契丹和女真族等

第四等 南人 原南宋统治区的汉族、其他各族等

“ 元朝自混一以来,大抵皆内北国而外中国,内北人而外南人。以致深闭固拒,曲为防护,自以为得亲疏之道。是以王泽之施,少及于南,渗漉之恩,悉归于北。迄今天禄之迁,尽归于南,于此可以见乘除胜复之理也。” “治天下之道,至公而已尔。公则胡越一家,私则肝胆楚越。”

—— 摘自叶子奇《草木子》

“诸蒙古人居官犯法,论罪既定,必择蒙古官断之,行杖亦如之。诸四怯薛及诸王、附马、蒙古、色目之人,犯奸盗、诈伪,从大宗正府治之。”

“诸王、验马所分郡邑,达鲁花赤唯用蒙古人,三年依例迁代,其汉人、女直、契丹名为蒙古者皆罢之。”

“各投下多是汉儿、契丹、女真做蒙古人的名字充达鲁花赤,今后委付蒙古者,若无呵,于有根脚色目人内选用,钦此!”

“有姓汉儿达鲁花赤追夺宣救,永不叙用。”

课堂小结

契丹族、女真族、党项族、蒙古族与汉族的密切交往,对奠定祖国的辽阔疆域、开发边疆地区、多民族统一的国家的进一步发展和促进社会的进步,都作出了巨大的贡献。

中华民族具有极大的凝聚力,各民族间相互学习、相互融合。中华民族的历史是各族人民共同创造的,各族人民都为中华民族的发展做出了重要的、积极的贡献。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进