第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

《临安梦华》

三分之一领土,150年偏安,立足农耕,劝进商业,使南宋一朝渐成富强。都城临安,皇城九里、人口百万、生活奢华。尤其在农业、手工业、教育、科技、对外贸易、城市建设等方面取得了长足的发展。因为宋室南渡,南方正式成为中国古代经济、文化、军事的重心,其中许多延祚至今。南宋之后,南方对于北方的历史性超越,成为定局。

新课导入:穿越千年历史长河

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

课标要求:

通过了解两宋的政治、军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

感受经济之盛

中国种植的稻米几乎都是水稻。水稻的种植必须要挖渠灌溉,种植水稻也需要有相当的经验、知识以及较多的劳力。农民要静心照看稻苗和苗床,在幼苗移栽前田地还要进行锄草、耕耙,收割之前还要对稻子进行不断的看护,不时地灌溉田地。稻作农业导致了许多农具的发明,如翻转犁和专门的耙、镰刀;稻作农业也需要有专门的耕种技术。

——[德]迪特.库恩《儒家统治的时代:宋的转型》

水稻的广泛种植说明了什么?

一、水稻广种 农耕超天下---农业发展

1、粮食作物的发展

特点:稻麦复种制南方普遍

①水稻产量跃居粮食作物首位

②北宋时将越南传入的占城稻推广到东南地区;南方农民培育出许多优良品种

③南方水稻在宋朝政府的大力

提倡下被推广到北方

占城稻

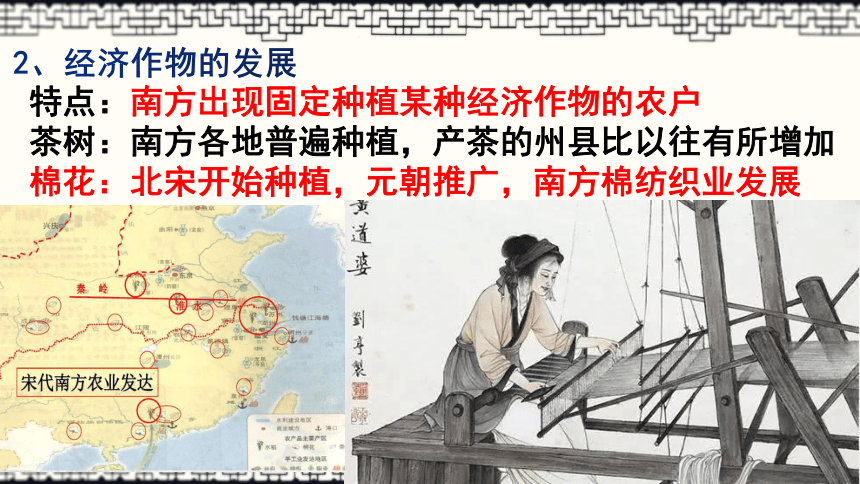

2、经济作物的发展

特点:南方出现固定种植某种经济作物的农户

茶树:南方各地普遍种植,产茶的州县比以往有所增加

棉花:北宋开始种植,元朝推广,南方棉纺织业发展

相关链接

黄道婆,又名黄婆或黄母,宋末元初知名棉纺织家。由于传授先进的纺织技术以及推广先进的纺织工具,而受到百姓的敬仰。在清代的时候,被尊为布业的始祖。

南宋棉毯

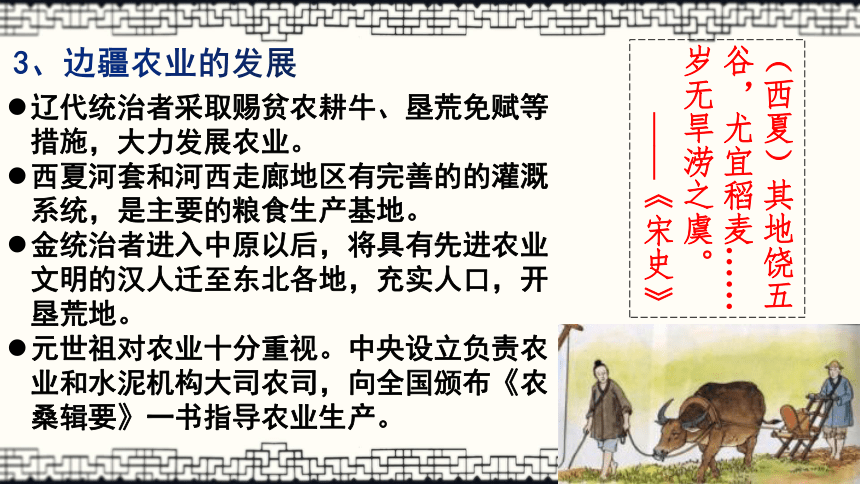

辽代统治者采取赐贫农耕牛、垦荒免赋等措施,大力发展农业。

西夏河套和河西走廊地区有完善的的灌溉系统,是主要的粮食生产基地。

金统治者进入中原以后,将具有先进农业文明的汉人迁至东北各地,充实人口,开垦荒地。

元世祖对农业十分重视。中央设立负责农业和水泥机构大司农司,向全国颁布《农桑辑要》一书指导农业生产。

(西夏)其地饶五谷,尤宜稻麦…… 岁无旱涝之虞。

——《宋史》

3、边疆农业的发展

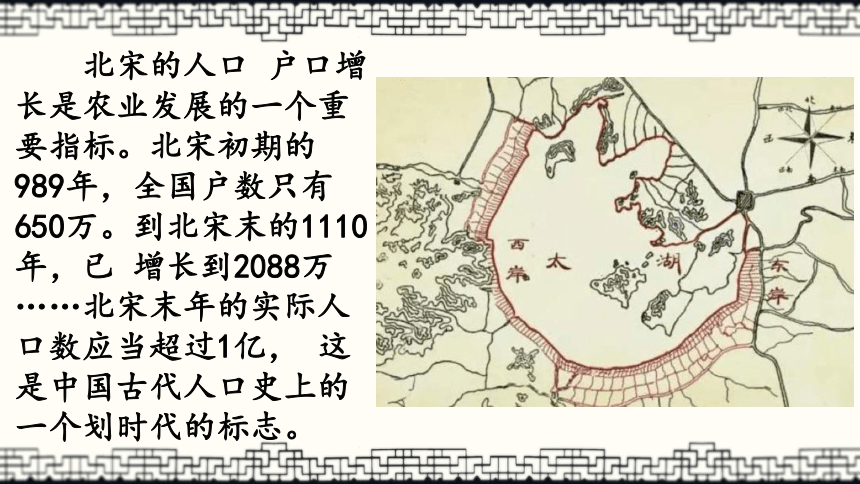

北宋的人口 户口增长是农业发展的一个重要指标。北宋初期的 989年,全国户数只有650万。到北宋末的1110年,已 增长到2088万……北宋末年的实际人口数应当超过1亿, 这是中国古代人口史上的一个划时代的标志。

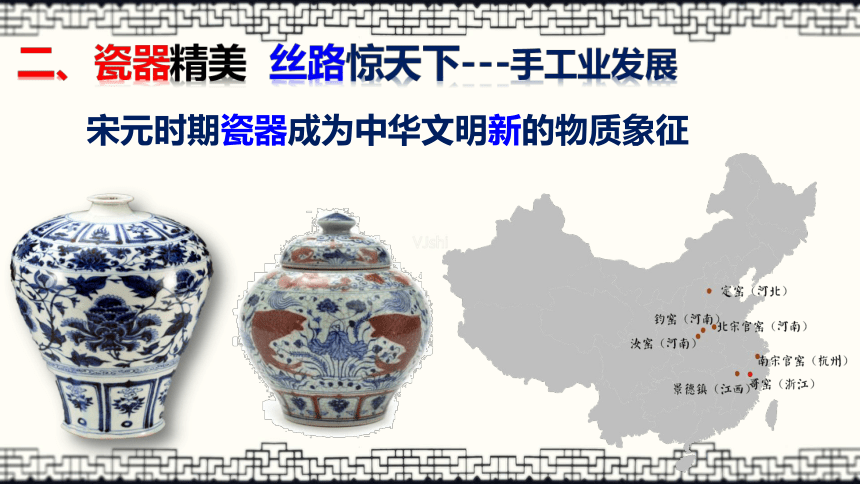

二、瓷器精美 丝路惊天下---手工业发展

宋元时期瓷器成为中华文明新的物质象征

1、制瓷业进步

制 瓷 业

宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代

河北定窑、河南汝窑等地瓷器,别致的美感

北宋兴起的江西景德镇,后来发展为瓷都

南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心

宋代是中国的瓷器艺术臻于成熟的时代,不管是在种类、样式还是烧造工艺等方面,均位于巅峰地位

钧窑:在河南禹州,产品有的青中带红,华而不俗,称为钧红;

定窑:河北曲阳,以烧造白釉瓷器为主,胎质薄而坚硬,瓷釉洁白莹润。装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等。

宋朝五大名窑

定窑 孩儿枕

汝窑 天蓝釉长颈镶金瓶

汝窑:河南宝丰,以烧制青釉瓷器著称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”

哥窑:相传在浙江龙泉,开片较大,为冰裂纹或形成一种无规则的蜘蛛网线,叫百圾碎。

官窑 穿戴瓶

官窑:在河南开封,以烧制青釉瓷器著称于世 ,釉面多有开片

钧窑 月白釉碗

“远看颜色近看花”

成熟的青花瓷出现在元代的景德镇。大致分为延祐期、至正期和元末期三个阶段,其中又以“至正型”为最佳。元青花瓷开辟了由素瓷向彩瓷过渡的新时代。

元青花“鬼谷下山”

该器物于2005年7月12日伦敦佳士德以1400万英镑拍出,加佣金后为1568.8万英镑,折合人民币约2.3亿。

釉里红的最大特点是烧制难度大,成品率极低。它是以铜为着色剂,在白胎上直接绘制各种图案纹饰,在上面施一层釉,铜在高温还原中发出了红色,所以名叫“釉里红” ,釉里红瓷创烧于元代,但数量极少,可谓凤毛麟角。

2、造船业提高

福建泉州出土宋代海船

造 船 业

广州、泉州、明州水平很高,居于世界领先地位

北宋东京郊外,建有世界上最早的船坞

南宋海船规模宏大,设计科学,配备先进指南针

舟如巨室,帆若垂天之云,舵长数丈,一舟数百人,中积一年粮,豢豕酿酒其中。

---(宋)周去非《岭外代答》

到北宋时代,陕西、山西、河南、山东、河北等省,已大量开采煤炭,作为冶铁原料和家用燃料。

元朝初年,意大利人马可·波罗于1275年来到中国,看见中国人烧煤炼铁,这是他生平第一次看到煤做燃料。马可·波罗在他的游记里记载了这件新鲜事。书中写道,中国有一种黑石头,能够燃烧,着起火来象木柴一样,而且终夜不灭。当时,欧洲人读了马可·波罗的游记,都觉得十分新奇,他们哪里知道,中国人用煤做燃料,都已经有一千二三百年了,我们的祖先在世界上最早发现了煤这种燃料。

3、冶炼业发展

“汴京数百万家,尽仰石炭”

1959 年,考古工作者在河南鹤壁(宋代相州)发掘了北宋时期的一个大型采煤遗址,发现这个煤矿井深46 米,有10个回采工作面,井下有完整的巷道和排水系统。这也是人类历史上最早的大型采煤遗址,可见宋朝人的挖煤技术已达到相当高的水平。

北宋毕昇发明活字印刷术

1965年,浙江温州市郊白象塔内出土佛经印本残页《佛说观无量寿佛经》,经有关专家考证认定为是毕昇之后大约50年(1103)北宋时期的泥活字印本,应是迄今发现存世最早的活字印刷品。

4、印刷术发展

印刷术的传播

在汉字文化圈内的朝鲜、日本、越南等东方邻国,很早就接受了中国的印刷术,并且在书籍版式、字体、装订等方面,都仿照中国的习惯。

印刷术的西传是通过陆、海丝绸之路逐步推进的,先传到中亚、西亚和北非,再传到欧洲……15世纪中叶,德国人约翰·古腾堡用铅、锡、锑合金制造西方字母活字,开创了欧洲文明史新纪元。

——袁行霈、邓小南《中华文明史(第3卷)》

经由波斯传往西方

(1)提高印制效率,以经济、方便的形式推进了文化的普及;

(2)印刷术传到欧洲后,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴和宗教改革运动的出现准备了条件。

印刷术的意义

三、市场繁荣 纸币流天下---商业发展

榷场是宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所。

1、市场的发展

朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。

——《宋会要辑稿》

乡镇草市:受都市商贸活动辐射而形成的商业区

苏轼就曾写下诗句

春江围草市,

夜浪浮竹屋。

(1)出现原因:

①商贸繁荣促进货币交易量的增长

②金属货币携带不便

①北宋前期,四川地区

出现“交子”

②南宋时,纸币发展成

与铜钱并行的货币

(2)出现及发展:

“交子”是世界上最早的纸币

2、纸币的流通

北宋·交子

南宋·会子

大元·宝钞

市舶司是中国在宋、元、及明初在各海港设立的管理海上对外贸易的官府,相当于现在的海关。是中国古代管理对外贸易的机关。

3、海外贸易繁盛

丝织品

瓷器等

香料、

珠宝等

海外贸易

政府态度

—鼓励

管理机构

—市舶司

范围:近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛、非洲东岸

作用:外贸所得成为南宋重要财政收入

特点:海外贸易超过前代,成为世界海外贸易大国

大商港:

广州、泉州

四、城市风流 汴杭富天下---城市发展

钱塘自古繁华……参差十万人家……市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

—柳永《望海潮》

济南刘家功夫针铜板及印件

最早的商标广告

对比唐代长安城,北宋汴京有哪些不同?导致变化的原因是什么?

宋汴京城(1)城市界限打破,商业经营突破时空限制;(2)时间:宵禁取消、夜市增多、娱乐活动 丰富多彩

反映了商品经济的不断发展和城市经济的繁荣。

课堂拓展:周秦至唐代城市的特点:

材料一:凡县治以上的城市,都有官设的市作为交易场所,县城以下,禁止设市。市设在城中特定位置,用围墙与居民区隔开(“市”与“坊”分开---坊市制)

材料二:凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。 ——《唐六典》

材料三:这时的城市主要是政治中心,军事重镇,商业贸易和市场规模不大。

周秦至唐代城市特点:

严格的空间限制(坊市制);

严格的时间限制;

官府管理严格;

城市功能以政治军事、功能为主,经济功能不显著。

思考:你能结合所学,为这位美国学者的观点,找到证据吗?

宋朝时发生了一场对整个欧亚大陆有重大意义的商业革命。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

商业都市的发展;

市镇贸易的繁荣;

边境榷场贸易的进行;

对外贸易的发达;

纸币的出现;

(1)魏晋南北朝时期江南地区得到开发,南北经济开始趋于平衡

(2)唐朝中期南方的经济实力渐渐超过北方

(3)南宋经济上对南方依赖明显,南多北寡的格局也已定型

(4)元朝的南北差距继续扩大,大部分人口和税收集中在江南

2、表现:中央财政收入主要来自南方,特别是东南地区

五、人口南迁 南北易天下---经济重心南移

1、基本概况:

国家根本,仰给东南。

—[元]脱脱《宋史·范祖禹传》

故谚曰:苏湖熟,天下足。

——[南宋]高斯得《耻堂存稿》

3、原因:

①北方多战乱,南方相对和平稳定

②北民南迁,带去了先进的生产技术,为江南经济发展提供了大量的劳动力

③江南统治者重视发展经济

④广大群众辛勤劳动,共同开发江南

⑤南方生产条件和自然环境比北方优越

为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线,主要任务也是运输江南的粮食。

元朝运河、海运路线图

4、影响:

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

北方诸路466人(4.8%)

南方诸路9164人(95.2%)

两浙等东南五路7038人(73%)

①从南方考生角度来看,并不完全公平;也存在一定的地域歧视。

②从国家全局角度来看,南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。一定程度上照顾了落后地区知识分子的利益,有利于国家的稳定。

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

书中自有千钟粟。

书中自有黄金屋。

书中有女颜如玉。

—宋真宗《劝学》

(宋)升入政治上层者,皆由白衣秀士平地而拔起,更无古代封建贵族及门第传统的遗存。

—钱穆《理学与艺术》

探寻社会之变

《续资治通鉴长编卷·八十三》载:“自今差发解、知举等受敕讫,即令閤门祇候一人引送锁宿,无得与僚友交言,违者閤门弹奏。如所乘马未至,即以厩马给之”。

《续资治通鉴长编卷·九十三》载:“举人纳试卷,即先付编排官,去其卷首乡贯状,以字号第之,封弥官誊写校勘,始付考官定等讫,复封弥送覆考官再定等,乃送详定官启封,阅其同异,参验著定,始付编排官取乡贯状字号合之,即第其姓名差次,并试卷以闻,遂临轩放牓焉。”。

《梦粱录·诸州府得解士人赴省闱》所载“所纳卷子,径发下弥封所封卷头,不要试官知士人姓名,恐其私取故也。却於每卷上打号头,三场共一号。”

类别 唐 宋

国子学 三品以上官员子孙 (京品四品以上带三品勋封) 京朝官七品以上子孙

太学 五品以上官员子孙 八品以下官员子孙及平民子弟

四门学 七品以上官员子孙平民子弟 不计出身

材料:观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财,随其贫富。

——宋 蔡襄《端明集》

——李春棠《坊墙倒塌以后——宋代城市生活长卷》

变化二:门第观念逐渐淡化

——“取士不问家世,婚姻不问阀阅”

材料:唐宋两代中央大学入学资格比较表

(冯京)少隽迈不群,举进士,自乡举、礼部以至廷试,皆第一。 时犹未娶,张尧佐方负宫掖势,欲妻以女。拥至其家,束之以金带,曰:“此上意也。”……京笑不视,力辞。

——[元]脱脱《宋史·冯京》

在宋朝以前的绝大部分时间里,佃农并不是一个合法存在的社会阶层,……他们难免受到地主的人身束缚。到宋朝,国家不得不对越来越普遍的租佃关系予以承认并加以规范化,反映到法令上就是佃农专门注籍为客户,在原则上保证其国家“编户齐民”的地位。……国家承认佃农在契约期满后可以自由迁徒,地主不得阻拦。还有不少佃农通过辛勤劳动积累钱财,购置田产,上升为主户。

——张岂之《中国历史新编·古代史(下册)》

变化三:人身依附渐趋自由

国家之禁,疏密不得其中(zhòng)矣。……

子去其父则不禁,民去其君则不禁,男去耒耜则不禁,

女去织纴则不禁,工作奇巧则不禁,商通珠贝则不禁,

士亡仁义则不禁,左法乱俗则不禁,淫文害正则不禁,

市有游手则不禁,官有游食则不禁,衣服逾制则不禁,

宫室过度则不禁,豪强兼并则不禁,权要横暴则不禁。

——[北宋]石介《徂徕石先生文集》

变化四:国家对社会控制的松弛

宋代对于土地的买卖,也是自由的、放任的。唐代,尤其是它的前半期,买卖土地受到一定的限制。在均田制下,口分田不能买卖,卖一亩要“笞二十”的;宋代除国有土地外,私人土地的买卖不受到任何限制。……随着货币流通的发展,土地买卖愈益盛行。

——漆俠《宋代经济史》

变化五:市民生活丰富多彩

材料:南宋时,临安“湖山游人,至暮不绝。……至如贫者,亦解质借兑,带妻挟子,竟日嬉游,不醉不归”。

——宋元之际 吴自牧《梦粱录》

材料:北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

知识构建

辽宋夏金元时期经济与社会

经济

新变化

社会

新变化

科举取士相对公平

门第观念逐渐淡化

人身依附渐趋自由

国家对社会控制的松弛

市民生活丰富多彩

民族交融不断加强

根 源

结构

布局

经济重心南移完成

农业:技术提高,经济作物扩种;

手工业:制瓷业发展为彩瓷、冶炼业用煤做燃料、活字印刷术、造船业、棉纺织业

商业发展,带动城市繁荣

史料阅读

明朝后期人陈邦瞻撰有史书《宋史纪事本末》。在自序中,他这样评价宋朝社会变化对后世的影响:

宇宙风气,其变之大者有三。鸿荒一变而为唐、虞,以至于周,七国为极。再变而为汉,以至于唐,五季为极。宋其三变,而吾未睹其极也。变未极,则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已!

《临安梦华》

三分之一领土,150年偏安,立足农耕,劝进商业,使南宋一朝渐成富强。都城临安,皇城九里、人口百万、生活奢华。尤其在农业、手工业、教育、科技、对外贸易、城市建设等方面取得了长足的发展。因为宋室南渡,南方正式成为中国古代经济、文化、军事的重心,其中许多延祚至今。南宋之后,南方对于北方的历史性超越,成为定局。

新课导入:穿越千年历史长河

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

课标要求:

通过了解两宋的政治、军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

感受经济之盛

中国种植的稻米几乎都是水稻。水稻的种植必须要挖渠灌溉,种植水稻也需要有相当的经验、知识以及较多的劳力。农民要静心照看稻苗和苗床,在幼苗移栽前田地还要进行锄草、耕耙,收割之前还要对稻子进行不断的看护,不时地灌溉田地。稻作农业导致了许多农具的发明,如翻转犁和专门的耙、镰刀;稻作农业也需要有专门的耕种技术。

——[德]迪特.库恩《儒家统治的时代:宋的转型》

水稻的广泛种植说明了什么?

一、水稻广种 农耕超天下---农业发展

1、粮食作物的发展

特点:稻麦复种制南方普遍

①水稻产量跃居粮食作物首位

②北宋时将越南传入的占城稻推广到东南地区;南方农民培育出许多优良品种

③南方水稻在宋朝政府的大力

提倡下被推广到北方

占城稻

2、经济作物的发展

特点:南方出现固定种植某种经济作物的农户

茶树:南方各地普遍种植,产茶的州县比以往有所增加

棉花:北宋开始种植,元朝推广,南方棉纺织业发展

相关链接

黄道婆,又名黄婆或黄母,宋末元初知名棉纺织家。由于传授先进的纺织技术以及推广先进的纺织工具,而受到百姓的敬仰。在清代的时候,被尊为布业的始祖。

南宋棉毯

辽代统治者采取赐贫农耕牛、垦荒免赋等措施,大力发展农业。

西夏河套和河西走廊地区有完善的的灌溉系统,是主要的粮食生产基地。

金统治者进入中原以后,将具有先进农业文明的汉人迁至东北各地,充实人口,开垦荒地。

元世祖对农业十分重视。中央设立负责农业和水泥机构大司农司,向全国颁布《农桑辑要》一书指导农业生产。

(西夏)其地饶五谷,尤宜稻麦…… 岁无旱涝之虞。

——《宋史》

3、边疆农业的发展

北宋的人口 户口增长是农业发展的一个重要指标。北宋初期的 989年,全国户数只有650万。到北宋末的1110年,已 增长到2088万……北宋末年的实际人口数应当超过1亿, 这是中国古代人口史上的一个划时代的标志。

二、瓷器精美 丝路惊天下---手工业发展

宋元时期瓷器成为中华文明新的物质象征

1、制瓷业进步

制 瓷 业

宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代

河北定窑、河南汝窑等地瓷器,别致的美感

北宋兴起的江西景德镇,后来发展为瓷都

南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心

宋代是中国的瓷器艺术臻于成熟的时代,不管是在种类、样式还是烧造工艺等方面,均位于巅峰地位

钧窑:在河南禹州,产品有的青中带红,华而不俗,称为钧红;

定窑:河北曲阳,以烧造白釉瓷器为主,胎质薄而坚硬,瓷釉洁白莹润。装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等。

宋朝五大名窑

定窑 孩儿枕

汝窑 天蓝釉长颈镶金瓶

汝窑:河南宝丰,以烧制青釉瓷器著称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”

哥窑:相传在浙江龙泉,开片较大,为冰裂纹或形成一种无规则的蜘蛛网线,叫百圾碎。

官窑 穿戴瓶

官窑:在河南开封,以烧制青釉瓷器著称于世 ,釉面多有开片

钧窑 月白釉碗

“远看颜色近看花”

成熟的青花瓷出现在元代的景德镇。大致分为延祐期、至正期和元末期三个阶段,其中又以“至正型”为最佳。元青花瓷开辟了由素瓷向彩瓷过渡的新时代。

元青花“鬼谷下山”

该器物于2005年7月12日伦敦佳士德以1400万英镑拍出,加佣金后为1568.8万英镑,折合人民币约2.3亿。

釉里红的最大特点是烧制难度大,成品率极低。它是以铜为着色剂,在白胎上直接绘制各种图案纹饰,在上面施一层釉,铜在高温还原中发出了红色,所以名叫“釉里红” ,釉里红瓷创烧于元代,但数量极少,可谓凤毛麟角。

2、造船业提高

福建泉州出土宋代海船

造 船 业

广州、泉州、明州水平很高,居于世界领先地位

北宋东京郊外,建有世界上最早的船坞

南宋海船规模宏大,设计科学,配备先进指南针

舟如巨室,帆若垂天之云,舵长数丈,一舟数百人,中积一年粮,豢豕酿酒其中。

---(宋)周去非《岭外代答》

到北宋时代,陕西、山西、河南、山东、河北等省,已大量开采煤炭,作为冶铁原料和家用燃料。

元朝初年,意大利人马可·波罗于1275年来到中国,看见中国人烧煤炼铁,这是他生平第一次看到煤做燃料。马可·波罗在他的游记里记载了这件新鲜事。书中写道,中国有一种黑石头,能够燃烧,着起火来象木柴一样,而且终夜不灭。当时,欧洲人读了马可·波罗的游记,都觉得十分新奇,他们哪里知道,中国人用煤做燃料,都已经有一千二三百年了,我们的祖先在世界上最早发现了煤这种燃料。

3、冶炼业发展

“汴京数百万家,尽仰石炭”

1959 年,考古工作者在河南鹤壁(宋代相州)发掘了北宋时期的一个大型采煤遗址,发现这个煤矿井深46 米,有10个回采工作面,井下有完整的巷道和排水系统。这也是人类历史上最早的大型采煤遗址,可见宋朝人的挖煤技术已达到相当高的水平。

北宋毕昇发明活字印刷术

1965年,浙江温州市郊白象塔内出土佛经印本残页《佛说观无量寿佛经》,经有关专家考证认定为是毕昇之后大约50年(1103)北宋时期的泥活字印本,应是迄今发现存世最早的活字印刷品。

4、印刷术发展

印刷术的传播

在汉字文化圈内的朝鲜、日本、越南等东方邻国,很早就接受了中国的印刷术,并且在书籍版式、字体、装订等方面,都仿照中国的习惯。

印刷术的西传是通过陆、海丝绸之路逐步推进的,先传到中亚、西亚和北非,再传到欧洲……15世纪中叶,德国人约翰·古腾堡用铅、锡、锑合金制造西方字母活字,开创了欧洲文明史新纪元。

——袁行霈、邓小南《中华文明史(第3卷)》

经由波斯传往西方

(1)提高印制效率,以经济、方便的形式推进了文化的普及;

(2)印刷术传到欧洲后,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴和宗教改革运动的出现准备了条件。

印刷术的意义

三、市场繁荣 纸币流天下---商业发展

榷场是宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所。

1、市场的发展

朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。

——《宋会要辑稿》

乡镇草市:受都市商贸活动辐射而形成的商业区

苏轼就曾写下诗句

春江围草市,

夜浪浮竹屋。

(1)出现原因:

①商贸繁荣促进货币交易量的增长

②金属货币携带不便

①北宋前期,四川地区

出现“交子”

②南宋时,纸币发展成

与铜钱并行的货币

(2)出现及发展:

“交子”是世界上最早的纸币

2、纸币的流通

北宋·交子

南宋·会子

大元·宝钞

市舶司是中国在宋、元、及明初在各海港设立的管理海上对外贸易的官府,相当于现在的海关。是中国古代管理对外贸易的机关。

3、海外贸易繁盛

丝织品

瓷器等

香料、

珠宝等

海外贸易

政府态度

—鼓励

管理机构

—市舶司

范围:近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛、非洲东岸

作用:外贸所得成为南宋重要财政收入

特点:海外贸易超过前代,成为世界海外贸易大国

大商港:

广州、泉州

四、城市风流 汴杭富天下---城市发展

钱塘自古繁华……参差十万人家……市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

—柳永《望海潮》

济南刘家功夫针铜板及印件

最早的商标广告

对比唐代长安城,北宋汴京有哪些不同?导致变化的原因是什么?

宋汴京城(1)城市界限打破,商业经营突破时空限制;(2)时间:宵禁取消、夜市增多、娱乐活动 丰富多彩

反映了商品经济的不断发展和城市经济的繁荣。

课堂拓展:周秦至唐代城市的特点:

材料一:凡县治以上的城市,都有官设的市作为交易场所,县城以下,禁止设市。市设在城中特定位置,用围墙与居民区隔开(“市”与“坊”分开---坊市制)

材料二:凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。 ——《唐六典》

材料三:这时的城市主要是政治中心,军事重镇,商业贸易和市场规模不大。

周秦至唐代城市特点:

严格的空间限制(坊市制);

严格的时间限制;

官府管理严格;

城市功能以政治军事、功能为主,经济功能不显著。

思考:你能结合所学,为这位美国学者的观点,找到证据吗?

宋朝时发生了一场对整个欧亚大陆有重大意义的商业革命。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

商业都市的发展;

市镇贸易的繁荣;

边境榷场贸易的进行;

对外贸易的发达;

纸币的出现;

(1)魏晋南北朝时期江南地区得到开发,南北经济开始趋于平衡

(2)唐朝中期南方的经济实力渐渐超过北方

(3)南宋经济上对南方依赖明显,南多北寡的格局也已定型

(4)元朝的南北差距继续扩大,大部分人口和税收集中在江南

2、表现:中央财政收入主要来自南方,特别是东南地区

五、人口南迁 南北易天下---经济重心南移

1、基本概况:

国家根本,仰给东南。

—[元]脱脱《宋史·范祖禹传》

故谚曰:苏湖熟,天下足。

——[南宋]高斯得《耻堂存稿》

3、原因:

①北方多战乱,南方相对和平稳定

②北民南迁,带去了先进的生产技术,为江南经济发展提供了大量的劳动力

③江南统治者重视发展经济

④广大群众辛勤劳动,共同开发江南

⑤南方生产条件和自然环境比北方优越

为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线,主要任务也是运输江南的粮食。

元朝运河、海运路线图

4、影响:

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

北方诸路466人(4.8%)

南方诸路9164人(95.2%)

两浙等东南五路7038人(73%)

①从南方考生角度来看,并不完全公平;也存在一定的地域歧视。

②从国家全局角度来看,南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。一定程度上照顾了落后地区知识分子的利益,有利于国家的稳定。

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

书中自有千钟粟。

书中自有黄金屋。

书中有女颜如玉。

—宋真宗《劝学》

(宋)升入政治上层者,皆由白衣秀士平地而拔起,更无古代封建贵族及门第传统的遗存。

—钱穆《理学与艺术》

探寻社会之变

《续资治通鉴长编卷·八十三》载:“自今差发解、知举等受敕讫,即令閤门祇候一人引送锁宿,无得与僚友交言,违者閤门弹奏。如所乘马未至,即以厩马给之”。

《续资治通鉴长编卷·九十三》载:“举人纳试卷,即先付编排官,去其卷首乡贯状,以字号第之,封弥官誊写校勘,始付考官定等讫,复封弥送覆考官再定等,乃送详定官启封,阅其同异,参验著定,始付编排官取乡贯状字号合之,即第其姓名差次,并试卷以闻,遂临轩放牓焉。”。

《梦粱录·诸州府得解士人赴省闱》所载“所纳卷子,径发下弥封所封卷头,不要试官知士人姓名,恐其私取故也。却於每卷上打号头,三场共一号。”

类别 唐 宋

国子学 三品以上官员子孙 (京品四品以上带三品勋封) 京朝官七品以上子孙

太学 五品以上官员子孙 八品以下官员子孙及平民子弟

四门学 七品以上官员子孙平民子弟 不计出身

材料:观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财,随其贫富。

——宋 蔡襄《端明集》

——李春棠《坊墙倒塌以后——宋代城市生活长卷》

变化二:门第观念逐渐淡化

——“取士不问家世,婚姻不问阀阅”

材料:唐宋两代中央大学入学资格比较表

(冯京)少隽迈不群,举进士,自乡举、礼部以至廷试,皆第一。 时犹未娶,张尧佐方负宫掖势,欲妻以女。拥至其家,束之以金带,曰:“此上意也。”……京笑不视,力辞。

——[元]脱脱《宋史·冯京》

在宋朝以前的绝大部分时间里,佃农并不是一个合法存在的社会阶层,……他们难免受到地主的人身束缚。到宋朝,国家不得不对越来越普遍的租佃关系予以承认并加以规范化,反映到法令上就是佃农专门注籍为客户,在原则上保证其国家“编户齐民”的地位。……国家承认佃农在契约期满后可以自由迁徒,地主不得阻拦。还有不少佃农通过辛勤劳动积累钱财,购置田产,上升为主户。

——张岂之《中国历史新编·古代史(下册)》

变化三:人身依附渐趋自由

国家之禁,疏密不得其中(zhòng)矣。……

子去其父则不禁,民去其君则不禁,男去耒耜则不禁,

女去织纴则不禁,工作奇巧则不禁,商通珠贝则不禁,

士亡仁义则不禁,左法乱俗则不禁,淫文害正则不禁,

市有游手则不禁,官有游食则不禁,衣服逾制则不禁,

宫室过度则不禁,豪强兼并则不禁,权要横暴则不禁。

——[北宋]石介《徂徕石先生文集》

变化四:国家对社会控制的松弛

宋代对于土地的买卖,也是自由的、放任的。唐代,尤其是它的前半期,买卖土地受到一定的限制。在均田制下,口分田不能买卖,卖一亩要“笞二十”的;宋代除国有土地外,私人土地的买卖不受到任何限制。……随着货币流通的发展,土地买卖愈益盛行。

——漆俠《宋代经济史》

变化五:市民生活丰富多彩

材料:南宋时,临安“湖山游人,至暮不绝。……至如贫者,亦解质借兑,带妻挟子,竟日嬉游,不醉不归”。

——宋元之际 吴自牧《梦粱录》

材料:北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

知识构建

辽宋夏金元时期经济与社会

经济

新变化

社会

新变化

科举取士相对公平

门第观念逐渐淡化

人身依附渐趋自由

国家对社会控制的松弛

市民生活丰富多彩

民族交融不断加强

根 源

结构

布局

经济重心南移完成

农业:技术提高,经济作物扩种;

手工业:制瓷业发展为彩瓷、冶炼业用煤做燃料、活字印刷术、造船业、棉纺织业

商业发展,带动城市繁荣

史料阅读

明朝后期人陈邦瞻撰有史书《宋史纪事本末》。在自序中,他这样评价宋朝社会变化对后世的影响:

宇宙风气,其变之大者有三。鸿荒一变而为唐、虞,以至于周,七国为极。再变而为汉,以至于唐,五季为极。宋其三变,而吾未睹其极也。变未极,则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进