长亭送别PPT

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

长 亭 送 别

王实甫

长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

送 别

李叔同

课前欣赏

王实甫(约1260——1336),名德信,字实甫,大都人,元代著名杂剧作家。剧作大都以青年女性反抗封建礼教为题材,描写男女爱情,刻画封建阶级叛逆形象。

作者介绍

王实甫是我国古代一位杰出的语言艺术大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐诗宋词精美的语言艺术,融入百家,创造了五彩斑斓的元曲语汇,成为我国戏曲史上文采派最杰出的代表,形成了非常优美的“花间美人”的艺术风格。

在山西省永济市城西十二华里(即古蒲州城东五华里)的峨嵋岭有一座古寺,称为普救寺。它始建于隋,扩建于唐;后虽曾毁于地震、大火,但都得到不同程度的修复;特别是1958年以来,更按原貌重修,今已成为山西省著名的旅游景点之一。人们对这座古寺之所以如此关注,就因为家喻户晓的古典戏曲名著《西厢记》的故事发生在这里。

《西厢记》是元杂剧的“压卷”之作,是中国古典戏曲的典范作品。它的故事题材取自公元九世纪唐人元稹的传奇《莺莺传》(亦名《会真记》)。

当《莺莺传》故事流传了四百年左右的时候,即金代章宗时,说唱家董解元写成了《西厢记诸宫调》(后人习惯称之为《董西厢》),使崔、张恋爱故事以全新的面貌出现在中国文学史上,成为王实甫杂剧《西厢记》(为便于区别,也有人称作《王西厢》)的基础。

从三千言的传奇文《莺莺传》变化到五万言的诸宫调《董西厢》,故事的内容、格局、人物、情景都发生了极大的变化。

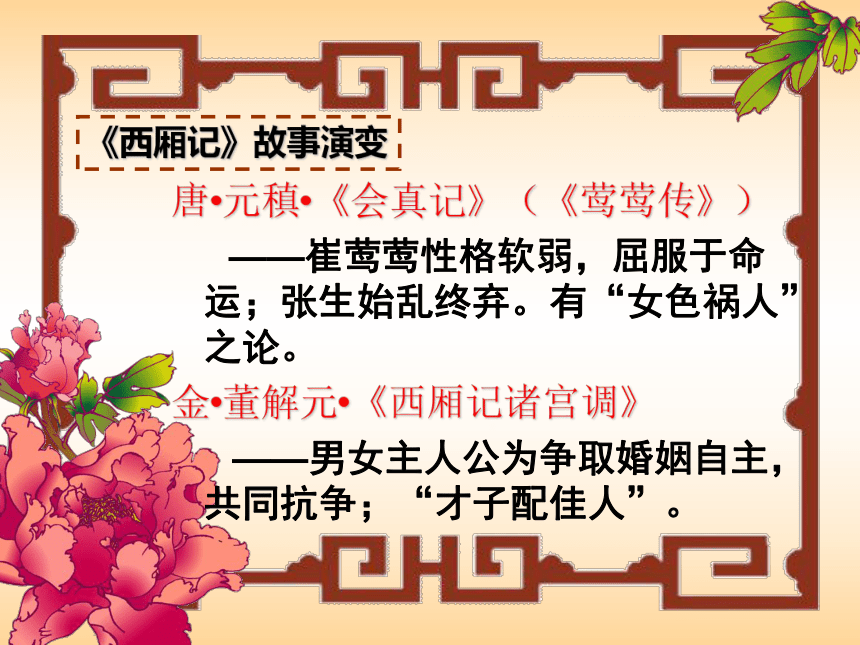

唐 元稹 《会真记》(《莺莺传》)

——崔莺莺性格软弱,屈服于命运;张生始乱终弃。有“女色祸人”之论。

金 董解元 《西厢记诸宫调》

——男女主人公为争取婚姻自主,共同抗争;“才子配佳人”。

《西厢记》故事演变

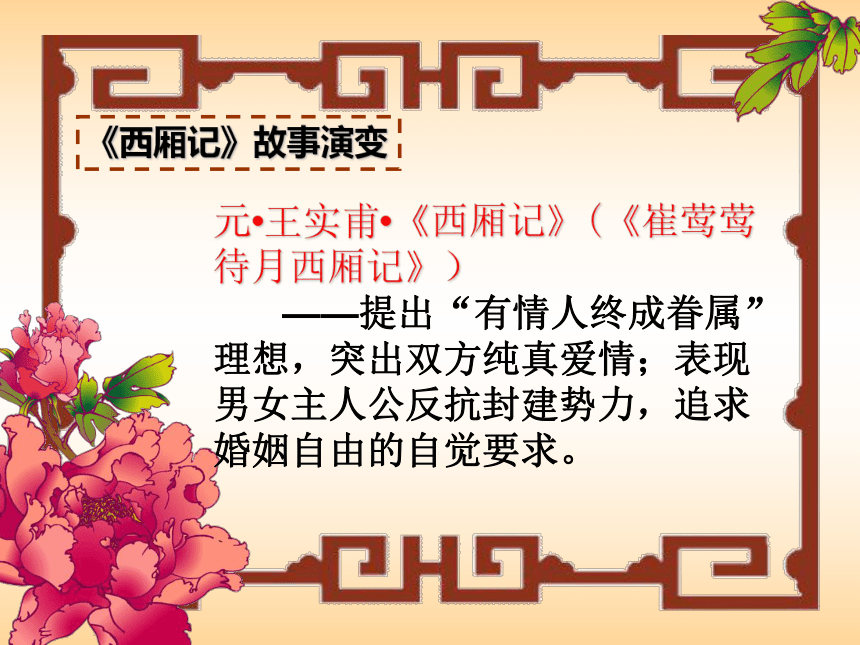

元 王实甫 《西厢记》(《崔莺莺待月西厢记》)

——提出“有情人终成眷属”理想,突出双方纯真爱情;表现男女主人公反抗封建势力,追求婚姻自由的自觉要求。

《西厢记》故事演变

唐贞元年间,前朝崔相国病逝,夫人郑氏带女儿莺莺、侍女红娘和小童欢郎一行30余人,护相国灵柩回河北博陵安葬。中途道路有阻,在河中府普救寺暂住。此时,河南洛阳书生张珙(字君瑞)赴长安赶考,路过河中府看望同窗好友白马将军,顺便游览普救寺时与莺莺相遇,产生了爱慕之情。张生为了追求莺莺,遂不往京师,在寺中借厢住下。

故事梗概

张生的住所与莺莺所住的西厢只一墙之隔。一天晚上,莺莺同红娘在园中烧香祷告,张生隔墙高声吟诗一首:“月色溶溶夜,花荫寂寂春;如何临皓魄,不见月中人 ”莺莺立即和诗一首:“兰闺久寂寞,无事度芳春;料得行吟者,应怜长叹人。”经过诗歌唱和,彼此更增添了好感。

故事梗概

在为崔相国做超生道场时,张生、莺莺再次相遇,两人默默地相爱了。就在这时,守桥叛将孙飞虎带兵围住寺院,要抢莺莺为妻,崔夫人四处求救无援,因而许愿:“谁有退兵计策,就把莺莺嫁给谁。”张生挺身而出,写信给白马将军杜确。杜确救兵赶到,孙飞虎兵败被擒。

故事梗概

故事梗概

不料崔夫人言而无信,不肯把女儿嫁给张生,只许二人以兄妹相称。张生因此致病。红娘为张生出谋,让他月下弹琴,莺莺听后十分感动,便叫红娘前去安慰。张生叫红娘给莺莺带去一信,莺莺回信以“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是玉人来”约张生相会。

当晚,张生赴约,由于红娘在场,莺莺只好假装生气,训斥张生不礼貌,张生从此一病不起。红娘前来探望张生,暗示当夜莺莺一定前来相会,张生病即痊愈。深夜,莺莺来到张生书斋,与张生订了终身。此事被崔夫人觉察,她怒气冲天,拷问红娘,红娘拒理相争,巧妙地说服了崔夫人。

故事梗概

崔夫人虽答应将莺莺许配给张生,但又逼迫张生立即上京考试,如考不中,仍不把女儿嫁给他。张生与莺莺惜别,上京应试,中了头名状元。然而崔夫人侄儿郑恒造摇说,张生已做了卫尚书女婿,逼崔夫人把莺莺嫁给他。就在这时,张生回到普救寺,在白马将军的帮助下,揭穿了郑恒的阴谋,与莺莺喜结连理。

故事梗概

惊 艳

匪 惊

赖 婚

传 简

赴 约

赖 简

佳期

饯 行

新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁。

——贾仲明续编《录鬼簿》

第六才子书

——金圣叹

《西厢记》的评价

以《离骚》为第一才子书,《南华经》(《庄子》)为第二才子书,《史记》为第三才子书,《杜诗》为第四才子书,《水浒》为第五才子书,《西厢记》为第六才子书。

《西厢记》,必须扫地读之。扫地读之者,不得存一点尘于胸中也。《西厢记》,必须焚香读之。焚香读之者,致其恭敬,以期鬼神之通之也。《西厢记》,必须对雪读之。对雪读之者,资其洁清也。《西厢记》,必须对花读之。对花读之者,助其娟丽也……《西厢记》,必须与美人并坐读之。与美人并坐读之者,验其缠绵多情也。《西厢记》,必须与道人对坐读之。与道人对坐读之者,叹其解脱无方也……

———明末清初著名书评家 金圣叹

王实甫的《西厢记》和曹雪芹的《红楼梦》是中国古典文学中的双璧。

——赵景深《明刊本西厢记研究·序》

诸公已矣,后学莫及。

——元代 音韵学家 周德清

《西厢记》是有永恒而且普遍生命力的伟大 艺术品。

——著名诗人 郭沫若

按照崔莺莺的行动可以把全文分为哪四个部分?

课文赏析

送别途中

长亭饯别

临别叮嘱

惜别目送

深秋霜林图

黄叶衰草图

古道烟霭图

“《长亭送别》是一首真挚的抒情诗,是一幅淡雅的水墨画,是一支撩人心弦的离歌,它给人以深沉的美感享受。”

赏析“深秋霜林图”

用自己的语言描绘这幅图画。

碧云密布,黄花遍地,西风渐紧,北雁南归,霜林红染

整幅图画有什么特点?在整折戏中起什么作用?

空间广阔、色彩斑斓。衬托出了莺莺为离别而烦恼的痛苦压抑心情;萧瑟的秋景与悲惨的心境化而为一,无法分开,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

这两句是莺莺自问自答。经霜的叶子怎么会和莺莺有关系呢?在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心目中,经霜的树林是被她的离情感动而变红的。 “染”,枫林“红”是自然现象,而在这自然现象中却加入了作者的主观感受——“泪染”。

全篇句句是景,只一“泪”字是情,但就这么一个“泪”,是所有的景物都闪耀着别离的泪光。经霜的树林,在充满离别愁绪的莺莺眼中,尽是离人的斑斑血泪。一个“染”字,沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入了凝重的离愁,蒙上了一层沉郁忧伤的感彩,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,无法分开,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

一在意象的组合,典雅华美

一在情感的抒发,委婉含蓄

一在动词的运用,恰到好处

胡应麟《少室山房笔丛》:

词曲中思王太白。

通晓流畅和秀丽华美相统一,诗意浓郁,哀愁绵长,堪称“情景交融”的元曲绝唱:

为伊消得人憔悴

在这幅图画中,崔莺莺是怎样的形象?为什么会这样?

松了金钏,减了玉肌

有甚么心情花儿、靥儿,打扮得娇娇滴滴的媚。

【滚绣球】【叨叨令】和【端正好】相比,艺术手法有什么区别?

【端正好】主要采取因景生情的手法,通过景物描写,用凄凉的暮秋景象来引出莺莺的离愁别恨。

【滚绣球】主要采取由情及景的手法,通过心理描写(希望柳丝系马、疏林挂斜晖、马慢走车快随),抒发莺莺那种不忍遽别、虽一时半刻的厮守也不肯放弃的惜别之情。

【叨叨令】则更是直白的倾诉离别的痛苦心情,直抒胸臆。

赏析“黄叶衰草图”

下西风黄叶纷飞,

染寒烟衰草萋迷

飒飒秋风、黄叶纷飞、袅袅烟气、野草零落

食不下咽——“眼底空留意,寻思起就里,险化做望夫石。”“将来的酒共食,尝着似土和泥。”“眼面前茶饭怕不待要吃,恨塞满愁肠胃。”

运用夸张、比喻、对比的手法,借眼前的杯盘酒菜来传情,用厌食酒来表现她的愁苦至极。

整个宴会笼罩在萧条的气氛中,莺莺的形象是怎样的?

思考:“恨塞满愁肠胃”,莺莺“恨”的是什么?从中看出莺莺的什么性格?

恨“蜗角虚名,蝇头微利,拆鸳鸯在两下里”。“蜗角虚名,蝇头微利”指功名,突出了莺莺的轻功名、重爱情的叛逆精神。

思考:莺莺这种“轻功名、重爱情”的精神还在哪里得到了体现?

【么篇】

“但得一个并头莲,

煞强如状元及第”

【二煞】

休“金榜无名誓不归”

思考:曲终人散,四顾无人之际,莺莺与张生倾诉私情。用一个字来描绘莺莺离别之时的心理活动?

怕

“停妻再娶”;

“金榜无名誓不归”。

莺莺的倔强与叛逆的行为表现了她的轻功名、重爱情的反封建精神,但是我们也可以窥见封建时代妇女身上所承受的巨大压力,以及在男尊女卑的社会里妇女悲惨屈辱的地位。莺莺的痛苦是一种不能主宰自己命运的痛苦,所以让人无限同情;她的倔强与叛逆让人无限佩服。

赏析“古道烟霭图”

长亭目送何见何愁?

青山疏林、青烟薄暮、夕阳古道、风啸马嘶,构成一幅深秋郊外黄昏的画面,与【端正好】两相辉映(甚至气氛更加萧瑟更加凄冷)。

青山隔送行

疏林不做美 淡烟暮霭相遮蔽夕阳古道无人语禾黍秋风听马嘶

烦恼 胸臆

愁 野云飞

填

逐

四围山色中,一鞭残照里

离 愁 渐 远 渐 无 穷

青山:

行人无限秋风思,隔水青山似故乡。

(戴叔伦《题稚川山水》)

两岸青山相送迎,谁知离别情?

(林逋《长相思·吴山青》)

古道:

古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

(马致远《天净沙》)

夕阳:

斜阳外,寒鸦点点,流水绕孤村。

(秦观《满庭芳·山抹微云》)

烟霞:

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(崔颢《黄鹤楼》)

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

(柳永《雨霖林》)

自由朗读两支曲子,找出自己最喜欢的句子品味鉴赏。

青山隔送行,

疏林不做美,

淡烟暮霭相遮蔽。

写出她怅然痴立、极目远送——欲见却不能的惆怅和欲离却不忍的的眷念。

夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。

看似平易,其实含情极深。日夕薄暮,本是当归之时,而今却挥袂远别,人何以堪!一个“古”字,不但平添了许多苍凉况味,而且把别离的凄苦之情推及古今。“无人语”,原来还有窃窃私语,现在却归于一片寂静。偏偏这时候从张生所在之地传来马的嘶鸣声,听到马的叫声而见不到骑马远去的亲人,她的心情可想而知!“笑吟吟一处来,哭啼啼独自归”,与[滚绣球]曲中“恨不倩疏林挂住斜阳”互相照应。

遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?

李煜将愁变成了水(问君能有几多愁,恰是一江春水向东流),秦观又将愁变成随水而流的东西(便作春江都是泪,流不尽许多愁),李清照又进一步将愁搬上了船(只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁),王实甫则把愁装在了车上。将抽象的感情化为具体的物象,自然贴切,不着痕迹,意境完整。

意象的精心选用

情景的密切交融

情态的传神描摹

典故的适当运用

修辞的广泛使用

诗词的巧妙化用

意美:性情美

情态美

意境美

形美:整齐美

错落美

声韵美

神美:神韵美

(内容与形式的高度统一)

曲词警人

余香满口

“听得道一声‘去也’,松了金钏”——夸张

“昨宵今日,清减了小腰围”

——夸张,与李清照的“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”同。 “将来的酒和食……” ——比喻 夸张 “泪添九曲黄河溢,恨压三峰五岳低”

——比喻 夸张 “淋漓襟袖啼红泪,比司马青衫更湿”

——夸张 用典 “暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪”

——比喻 对比 夸张 引用

“碧云天,黄花地……”化用范仲淹的《苏幕遮》“碧云天,黄叶地。秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水。芳草无情,更在斜阳外。” “蜗角虚名,蝇头微利”引用苏轼《满庭芳》的原句。 “未饮心先醉”化用柳永《诉衷情近》“未饮心如醉” “一春鱼燕无消息”来自秦观的《鹧鸪天》; “伯劳东去燕西飞”来自乐府诗《东飞伯劳歌》; “暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪”化用范仲淹《苏幕遮》“酒入愁肠,化作相思泪”。

“原来戏上也有好文章。可惜世人只知看戏,未必能领略这其中的趣味。” 《红楼梦——西厢记妙词通戏语,牡丹亭艳曲警芳心》

元杂剧

四大爱情剧

《拜月亭记》(关汉卿 )

《西厢记》(王实甫)

《倩女离魂》(郑光祖)

《墙头马上》(白 朴)

知识梳理

四大悲剧

《窦娥冤》(关汉卿)

《汉宫秋》(马致远)

《赵氏孤儿》(纪君祥)

《梧桐雨》(白 朴)

元曲四大家:

关汉卿 白朴 马致远 郑光祖

知识梳理

以《长亭路》为题,将[端正好] [滚绣球] [叨叨令]三曲改写成散文。

暮秋时节的一天,碧蓝的天空飘着几朵白云,地上到处是零落的菊花,萧瑟的秋风一阵紧似一阵,避寒的大雁结阵飞向南方。百草憔悴,雾凉霜寒,枫林经霜变红,在秋风中纷纷离枝,坠落于地。

拓展延伸

一辆油壁香车从普救寺驶出,穿过疏林,驶向十里长亭。车上坐着相府千金催莺莺和侍女红娘。傍晚清冷的阳光斜照在莺莺挂满泪痕的脸上,哀怨中透着几分娇媚。轻车左前侧,张生骑在马上,不紧不慢行着。

秋风掀开车厢幕帘一角,红娘顺眼望去,恰见张生向车厢投过深情一瞥,面容凄惨,双目噙泪。

一间破败的亭子孤零零坐落在山脚路旁。车马声惊动亭上栖鸦“噗噗”飞起。莺莺被红娘搀下车来,目睹此景,倒吸一口凉气。此处就是分手之地吗?“开席吧!”老夫人冰冷的声音告诉莺莺:这是无法拒绝的现实。张生和莺莺对视一眼,纵有万语千言要讲,却又无从说起。看着南飞的大雁,莺莺在心里对张生说,托付深情的大雁,传来平安的消息吧!

长 亭 送 别

王实甫

长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

送 别

李叔同

课前欣赏

王实甫(约1260——1336),名德信,字实甫,大都人,元代著名杂剧作家。剧作大都以青年女性反抗封建礼教为题材,描写男女爱情,刻画封建阶级叛逆形象。

作者介绍

王实甫是我国古代一位杰出的语言艺术大师,他吸收了当时民间生动活泼的口语,继承了唐诗宋词精美的语言艺术,融入百家,创造了五彩斑斓的元曲语汇,成为我国戏曲史上文采派最杰出的代表,形成了非常优美的“花间美人”的艺术风格。

在山西省永济市城西十二华里(即古蒲州城东五华里)的峨嵋岭有一座古寺,称为普救寺。它始建于隋,扩建于唐;后虽曾毁于地震、大火,但都得到不同程度的修复;特别是1958年以来,更按原貌重修,今已成为山西省著名的旅游景点之一。人们对这座古寺之所以如此关注,就因为家喻户晓的古典戏曲名著《西厢记》的故事发生在这里。

《西厢记》是元杂剧的“压卷”之作,是中国古典戏曲的典范作品。它的故事题材取自公元九世纪唐人元稹的传奇《莺莺传》(亦名《会真记》)。

当《莺莺传》故事流传了四百年左右的时候,即金代章宗时,说唱家董解元写成了《西厢记诸宫调》(后人习惯称之为《董西厢》),使崔、张恋爱故事以全新的面貌出现在中国文学史上,成为王实甫杂剧《西厢记》(为便于区别,也有人称作《王西厢》)的基础。

从三千言的传奇文《莺莺传》变化到五万言的诸宫调《董西厢》,故事的内容、格局、人物、情景都发生了极大的变化。

唐 元稹 《会真记》(《莺莺传》)

——崔莺莺性格软弱,屈服于命运;张生始乱终弃。有“女色祸人”之论。

金 董解元 《西厢记诸宫调》

——男女主人公为争取婚姻自主,共同抗争;“才子配佳人”。

《西厢记》故事演变

元 王实甫 《西厢记》(《崔莺莺待月西厢记》)

——提出“有情人终成眷属”理想,突出双方纯真爱情;表现男女主人公反抗封建势力,追求婚姻自由的自觉要求。

《西厢记》故事演变

唐贞元年间,前朝崔相国病逝,夫人郑氏带女儿莺莺、侍女红娘和小童欢郎一行30余人,护相国灵柩回河北博陵安葬。中途道路有阻,在河中府普救寺暂住。此时,河南洛阳书生张珙(字君瑞)赴长安赶考,路过河中府看望同窗好友白马将军,顺便游览普救寺时与莺莺相遇,产生了爱慕之情。张生为了追求莺莺,遂不往京师,在寺中借厢住下。

故事梗概

张生的住所与莺莺所住的西厢只一墙之隔。一天晚上,莺莺同红娘在园中烧香祷告,张生隔墙高声吟诗一首:“月色溶溶夜,花荫寂寂春;如何临皓魄,不见月中人 ”莺莺立即和诗一首:“兰闺久寂寞,无事度芳春;料得行吟者,应怜长叹人。”经过诗歌唱和,彼此更增添了好感。

故事梗概

在为崔相国做超生道场时,张生、莺莺再次相遇,两人默默地相爱了。就在这时,守桥叛将孙飞虎带兵围住寺院,要抢莺莺为妻,崔夫人四处求救无援,因而许愿:“谁有退兵计策,就把莺莺嫁给谁。”张生挺身而出,写信给白马将军杜确。杜确救兵赶到,孙飞虎兵败被擒。

故事梗概

故事梗概

不料崔夫人言而无信,不肯把女儿嫁给张生,只许二人以兄妹相称。张生因此致病。红娘为张生出谋,让他月下弹琴,莺莺听后十分感动,便叫红娘前去安慰。张生叫红娘给莺莺带去一信,莺莺回信以“待月西厢下,迎风户半开;隔墙花影动,疑是玉人来”约张生相会。

当晚,张生赴约,由于红娘在场,莺莺只好假装生气,训斥张生不礼貌,张生从此一病不起。红娘前来探望张生,暗示当夜莺莺一定前来相会,张生病即痊愈。深夜,莺莺来到张生书斋,与张生订了终身。此事被崔夫人觉察,她怒气冲天,拷问红娘,红娘拒理相争,巧妙地说服了崔夫人。

故事梗概

崔夫人虽答应将莺莺许配给张生,但又逼迫张生立即上京考试,如考不中,仍不把女儿嫁给他。张生与莺莺惜别,上京应试,中了头名状元。然而崔夫人侄儿郑恒造摇说,张生已做了卫尚书女婿,逼崔夫人把莺莺嫁给他。就在这时,张生回到普救寺,在白马将军的帮助下,揭穿了郑恒的阴谋,与莺莺喜结连理。

故事梗概

惊 艳

匪 惊

赖 婚

传 简

赴 约

赖 简

佳期

饯 行

新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁。

——贾仲明续编《录鬼簿》

第六才子书

——金圣叹

《西厢记》的评价

以《离骚》为第一才子书,《南华经》(《庄子》)为第二才子书,《史记》为第三才子书,《杜诗》为第四才子书,《水浒》为第五才子书,《西厢记》为第六才子书。

《西厢记》,必须扫地读之。扫地读之者,不得存一点尘于胸中也。《西厢记》,必须焚香读之。焚香读之者,致其恭敬,以期鬼神之通之也。《西厢记》,必须对雪读之。对雪读之者,资其洁清也。《西厢记》,必须对花读之。对花读之者,助其娟丽也……《西厢记》,必须与美人并坐读之。与美人并坐读之者,验其缠绵多情也。《西厢记》,必须与道人对坐读之。与道人对坐读之者,叹其解脱无方也……

———明末清初著名书评家 金圣叹

王实甫的《西厢记》和曹雪芹的《红楼梦》是中国古典文学中的双璧。

——赵景深《明刊本西厢记研究·序》

诸公已矣,后学莫及。

——元代 音韵学家 周德清

《西厢记》是有永恒而且普遍生命力的伟大 艺术品。

——著名诗人 郭沫若

按照崔莺莺的行动可以把全文分为哪四个部分?

课文赏析

送别途中

长亭饯别

临别叮嘱

惜别目送

深秋霜林图

黄叶衰草图

古道烟霭图

“《长亭送别》是一首真挚的抒情诗,是一幅淡雅的水墨画,是一支撩人心弦的离歌,它给人以深沉的美感享受。”

赏析“深秋霜林图”

用自己的语言描绘这幅图画。

碧云密布,黄花遍地,西风渐紧,北雁南归,霜林红染

整幅图画有什么特点?在整折戏中起什么作用?

空间广阔、色彩斑斓。衬托出了莺莺为离别而烦恼的痛苦压抑心情;萧瑟的秋景与悲惨的心境化而为一,无法分开,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

这两句是莺莺自问自答。经霜的叶子怎么会和莺莺有关系呢?在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心目中,经霜的树林是被她的离情感动而变红的。 “染”,枫林“红”是自然现象,而在这自然现象中却加入了作者的主观感受——“泪染”。

全篇句句是景,只一“泪”字是情,但就这么一个“泪”,是所有的景物都闪耀着别离的泪光。经霜的树林,在充满离别愁绪的莺莺眼中,尽是离人的斑斑血泪。一个“染”字,沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入了凝重的离愁,蒙上了一层沉郁忧伤的感彩,萧瑟的秋景与悲凄的心境化而为一,无法分开,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。

一在意象的组合,典雅华美

一在情感的抒发,委婉含蓄

一在动词的运用,恰到好处

胡应麟《少室山房笔丛》:

词曲中思王太白。

通晓流畅和秀丽华美相统一,诗意浓郁,哀愁绵长,堪称“情景交融”的元曲绝唱:

为伊消得人憔悴

在这幅图画中,崔莺莺是怎样的形象?为什么会这样?

松了金钏,减了玉肌

有甚么心情花儿、靥儿,打扮得娇娇滴滴的媚。

【滚绣球】【叨叨令】和【端正好】相比,艺术手法有什么区别?

【端正好】主要采取因景生情的手法,通过景物描写,用凄凉的暮秋景象来引出莺莺的离愁别恨。

【滚绣球】主要采取由情及景的手法,通过心理描写(希望柳丝系马、疏林挂斜晖、马慢走车快随),抒发莺莺那种不忍遽别、虽一时半刻的厮守也不肯放弃的惜别之情。

【叨叨令】则更是直白的倾诉离别的痛苦心情,直抒胸臆。

赏析“黄叶衰草图”

下西风黄叶纷飞,

染寒烟衰草萋迷

飒飒秋风、黄叶纷飞、袅袅烟气、野草零落

食不下咽——“眼底空留意,寻思起就里,险化做望夫石。”“将来的酒共食,尝着似土和泥。”“眼面前茶饭怕不待要吃,恨塞满愁肠胃。”

运用夸张、比喻、对比的手法,借眼前的杯盘酒菜来传情,用厌食酒来表现她的愁苦至极。

整个宴会笼罩在萧条的气氛中,莺莺的形象是怎样的?

思考:“恨塞满愁肠胃”,莺莺“恨”的是什么?从中看出莺莺的什么性格?

恨“蜗角虚名,蝇头微利,拆鸳鸯在两下里”。“蜗角虚名,蝇头微利”指功名,突出了莺莺的轻功名、重爱情的叛逆精神。

思考:莺莺这种“轻功名、重爱情”的精神还在哪里得到了体现?

【么篇】

“但得一个并头莲,

煞强如状元及第”

【二煞】

休“金榜无名誓不归”

思考:曲终人散,四顾无人之际,莺莺与张生倾诉私情。用一个字来描绘莺莺离别之时的心理活动?

怕

“停妻再娶”;

“金榜无名誓不归”。

莺莺的倔强与叛逆的行为表现了她的轻功名、重爱情的反封建精神,但是我们也可以窥见封建时代妇女身上所承受的巨大压力,以及在男尊女卑的社会里妇女悲惨屈辱的地位。莺莺的痛苦是一种不能主宰自己命运的痛苦,所以让人无限同情;她的倔强与叛逆让人无限佩服。

赏析“古道烟霭图”

长亭目送何见何愁?

青山疏林、青烟薄暮、夕阳古道、风啸马嘶,构成一幅深秋郊外黄昏的画面,与【端正好】两相辉映(甚至气氛更加萧瑟更加凄冷)。

青山隔送行

疏林不做美 淡烟暮霭相遮蔽夕阳古道无人语禾黍秋风听马嘶

烦恼 胸臆

愁 野云飞

填

逐

四围山色中,一鞭残照里

离 愁 渐 远 渐 无 穷

青山:

行人无限秋风思,隔水青山似故乡。

(戴叔伦《题稚川山水》)

两岸青山相送迎,谁知离别情?

(林逋《长相思·吴山青》)

古道:

古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

(马致远《天净沙》)

夕阳:

斜阳外,寒鸦点点,流水绕孤村。

(秦观《满庭芳·山抹微云》)

烟霞:

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(崔颢《黄鹤楼》)

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

(柳永《雨霖林》)

自由朗读两支曲子,找出自己最喜欢的句子品味鉴赏。

青山隔送行,

疏林不做美,

淡烟暮霭相遮蔽。

写出她怅然痴立、极目远送——欲见却不能的惆怅和欲离却不忍的的眷念。

夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。

看似平易,其实含情极深。日夕薄暮,本是当归之时,而今却挥袂远别,人何以堪!一个“古”字,不但平添了许多苍凉况味,而且把别离的凄苦之情推及古今。“无人语”,原来还有窃窃私语,现在却归于一片寂静。偏偏这时候从张生所在之地传来马的嘶鸣声,听到马的叫声而见不到骑马远去的亲人,她的心情可想而知!“笑吟吟一处来,哭啼啼独自归”,与[滚绣球]曲中“恨不倩疏林挂住斜阳”互相照应。

遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?

李煜将愁变成了水(问君能有几多愁,恰是一江春水向东流),秦观又将愁变成随水而流的东西(便作春江都是泪,流不尽许多愁),李清照又进一步将愁搬上了船(只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁),王实甫则把愁装在了车上。将抽象的感情化为具体的物象,自然贴切,不着痕迹,意境完整。

意象的精心选用

情景的密切交融

情态的传神描摹

典故的适当运用

修辞的广泛使用

诗词的巧妙化用

意美:性情美

情态美

意境美

形美:整齐美

错落美

声韵美

神美:神韵美

(内容与形式的高度统一)

曲词警人

余香满口

“听得道一声‘去也’,松了金钏”——夸张

“昨宵今日,清减了小腰围”

——夸张,与李清照的“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”同。 “将来的酒和食……” ——比喻 夸张 “泪添九曲黄河溢,恨压三峰五岳低”

——比喻 夸张 “淋漓襟袖啼红泪,比司马青衫更湿”

——夸张 用典 “暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪”

——比喻 对比 夸张 引用

“碧云天,黄花地……”化用范仲淹的《苏幕遮》“碧云天,黄叶地。秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水。芳草无情,更在斜阳外。” “蜗角虚名,蝇头微利”引用苏轼《满庭芳》的原句。 “未饮心先醉”化用柳永《诉衷情近》“未饮心如醉” “一春鱼燕无消息”来自秦观的《鹧鸪天》; “伯劳东去燕西飞”来自乐府诗《东飞伯劳歌》; “暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪”化用范仲淹《苏幕遮》“酒入愁肠,化作相思泪”。

“原来戏上也有好文章。可惜世人只知看戏,未必能领略这其中的趣味。” 《红楼梦——西厢记妙词通戏语,牡丹亭艳曲警芳心》

元杂剧

四大爱情剧

《拜月亭记》(关汉卿 )

《西厢记》(王实甫)

《倩女离魂》(郑光祖)

《墙头马上》(白 朴)

知识梳理

四大悲剧

《窦娥冤》(关汉卿)

《汉宫秋》(马致远)

《赵氏孤儿》(纪君祥)

《梧桐雨》(白 朴)

元曲四大家:

关汉卿 白朴 马致远 郑光祖

知识梳理

以《长亭路》为题,将[端正好] [滚绣球] [叨叨令]三曲改写成散文。

暮秋时节的一天,碧蓝的天空飘着几朵白云,地上到处是零落的菊花,萧瑟的秋风一阵紧似一阵,避寒的大雁结阵飞向南方。百草憔悴,雾凉霜寒,枫林经霜变红,在秋风中纷纷离枝,坠落于地。

拓展延伸

一辆油壁香车从普救寺驶出,穿过疏林,驶向十里长亭。车上坐着相府千金催莺莺和侍女红娘。傍晚清冷的阳光斜照在莺莺挂满泪痕的脸上,哀怨中透着几分娇媚。轻车左前侧,张生骑在马上,不紧不慢行着。

秋风掀开车厢幕帘一角,红娘顺眼望去,恰见张生向车厢投过深情一瞥,面容凄惨,双目噙泪。

一间破败的亭子孤零零坐落在山脚路旁。车马声惊动亭上栖鸦“噗噗”飞起。莺莺被红娘搀下车来,目睹此景,倒吸一口凉气。此处就是分手之地吗?“开席吧!”老夫人冰冷的声音告诉莺莺:这是无法拒绝的现实。张生和莺莺对视一眼,纵有万语千言要讲,却又无从说起。看着南飞的大雁,莺莺在心里对张生说,托付深情的大雁,传来平安的消息吧!