2021-2022学年鲁教版(五四制)九年级化学全册常考实验小练(7)探究金属的性质

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年鲁教版(五四制)九年级化学全册常考实验小练(7)探究金属的性质 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 328.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-20 22:04:21 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年九年级全册化学鲁教版(五四制)常考实验小练

(7)探究金属的性质

一、知识讲解

1、金属与氧气的反应

金属 条件 现象 化学反应方程式

镁 常温 银白色的镁条在空气中表面会逐渐变暗,生成白色固体

点燃 发出耀眼的白光,放出大量的热,生成白色固体

铁 常温 铁在干燥的空气中很难与氧气反应,在潮湿的空气中会生锈(Fe2O3)

点燃 剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成黑色固体

铝 常温 银白色的铝的表面逐渐变暗生成一层致密的薄膜

铜 加热 红色的固体逐渐变为黑色

金 高温 “真金不怕火炼。”金在高温时不与氧气反应

2、金属与盐酸、稀硫酸的反应

反应物 发应现象 化学反应方程式 反应速率

镁 稀盐酸或稀硫酸 剧烈反应,镁逐渐溶解,产生大量气泡,溶液仍为无色,试管壁发热,生成的气体能够燃烧,产生淡蓝色火焰 很快

锌 反应比较剧烈,锌逐渐溶解,产生大量气泡,溶液仍为无色,生成的气体能够燃烧,产生淡蓝色火焰 较快

铁 反应缓慢,铁逐渐溶解,有气泡产生,溶液由无色逐渐变为浅绿色,生成的气体能够燃烧,产生淡蓝色火焰 较慢

铜 不反应

总结:镁、锌、铁三种金属都能与稀盐酸、稀硫酸反应,都会生成氢气;铜与稀盐酸、稀硫酸不反应;因此四种金属的活动性顺序:Mg> Zn>Fe>Cu。

3、金属与其他金属化合物溶液的反应

(1)铝丝与硫酸铜溶液的反应

①反应现象:将打磨过的(为了除去氧化膜)铝丝浸入硫酸铜溶液中,浸入溶液中的铝丝表面覆盖一层紫红色的固体,溶液由蓝色逐渐变为无色。

②反应的化学方程式:

(2)铜丝与硫酸铜溶液的反应

①反应现象:铜丝浸入硝酸银溶液中,浸入溶液中的铜丝表面覆盖一层银白色固体,溶液由无色逐渐变为蓝色。

②反应的化学方程式:

(3)铜丝与硫酸铝溶液的反应

①反应现象:无现象。

②结论:两种金属的活动性为Al> Cu。

总结:以上3种金属的活动性由强到弱的顺序为Al> Cu> Ag。

二、跟踪练习

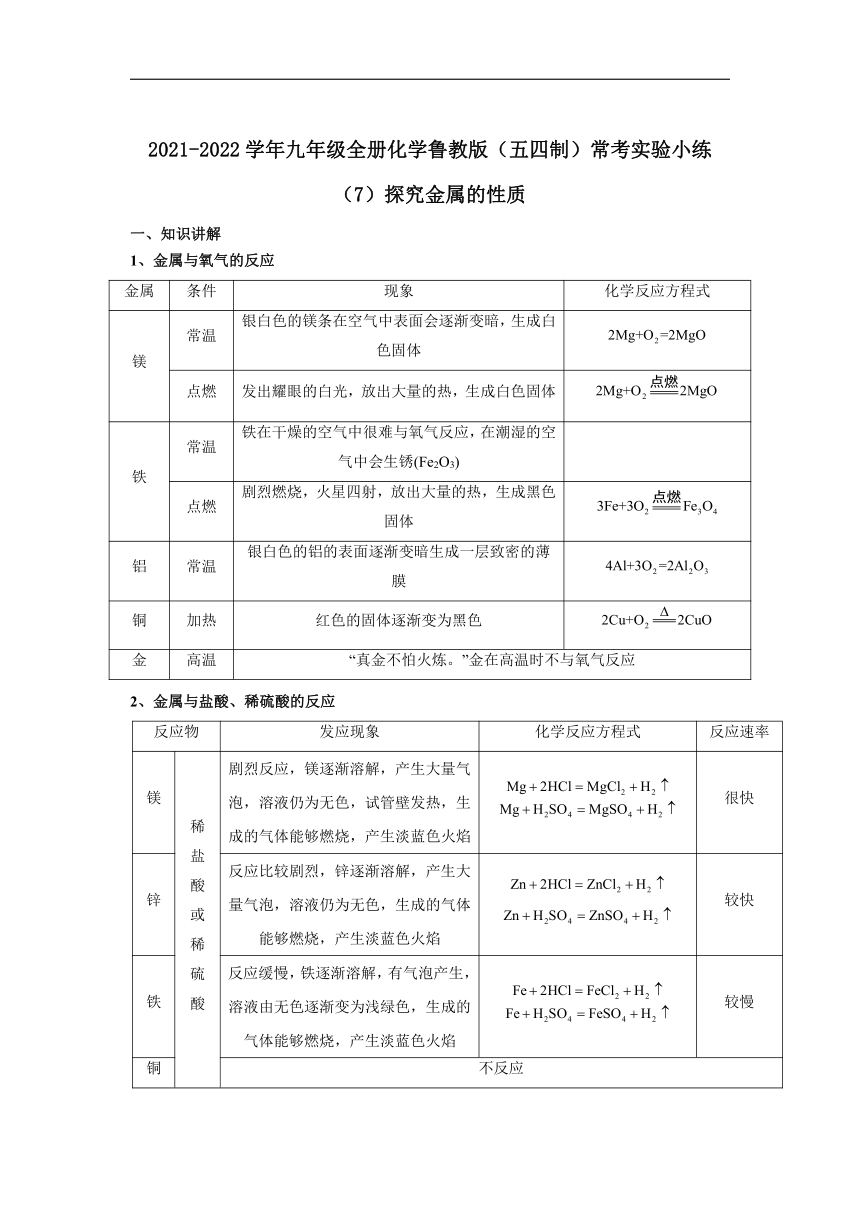

1.实验室中某废液的溶质为硝酸铜、硝酸银和硝酸铝,取该废液进行如下图所示实验。

下列说法正确的是( )

A.若滤液呈无色,则滤液中可能含有三种溶质

B.若向滤液中滴加氯化钾溶液产生白色沉淀,则滤渣可能是混合物

C.若滤渣由三种金属组成,则滤液可能呈蓝色

D.若向滤渣中滴加稀盐酸无气泡冒出,则滤液中可能含有两种阳离子

2.在X、Y、Z三种金属,如果把X和Y分别放入稀硫酸中,X溶解并产生气泡,Y不反应;如果把Y和Z分别放入硝酸银溶液中,在Y表面有固体物质析出,而Z没有变化。根据以上实验事实,判断这三种金属的活动性由强到的顺序为。( )

A. X、Y、Z B.Z、Y、X C.Y、X、Z D.X、Z、Y

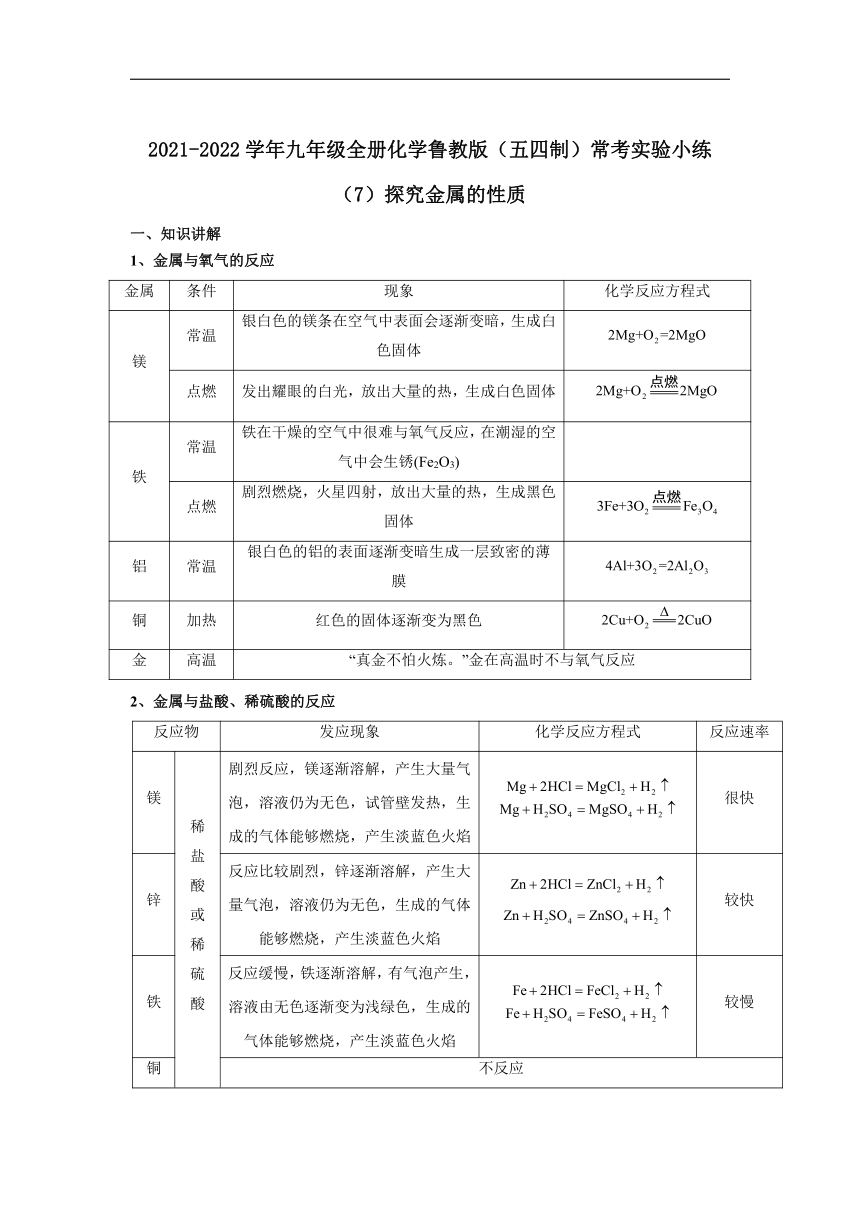

3.为验证三种金属的活动性顺序,某小组同学设计了如图所示的4种实验方案(不做其他实验)。其中不能达到目的的是( )

A.

B.

C.

D.

4.向盛有氯化亚铁和氯化铜混合溶液的烧杯中加入一定量的锌粉,充分反应后,得到固体M和溶液N.下列叙述错误的是( )

A.锌有剩余时,M中一定有Fe、Cu和Zn

B.锌有剩余时,N中一定没有FeCl2和CuCl2

C.锌无剩余时,M中一定有Cu、可能有Fe

D.锌无剩余时,N中一定有ZnCl2和FeCl2

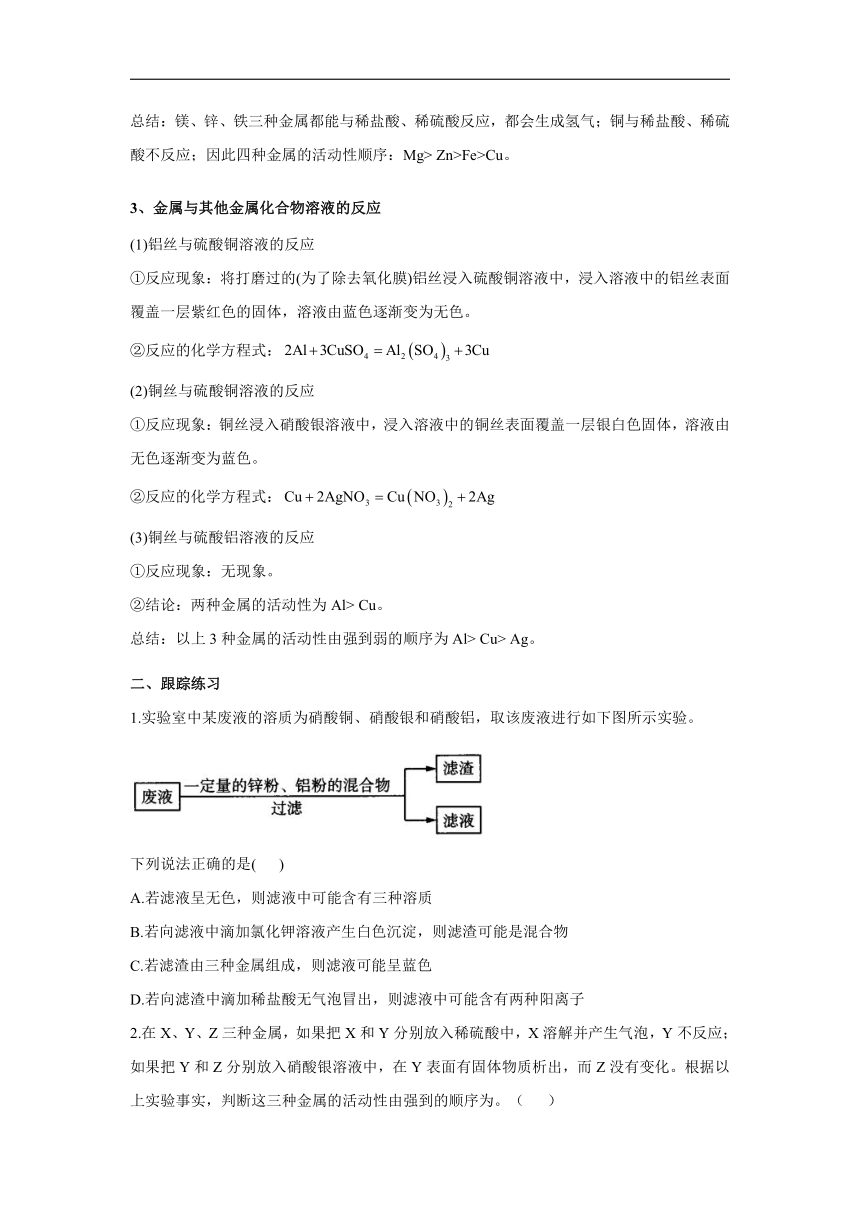

5.现有质量相等的甲、乙、丙三种金属,分别放入三份溶质质量分数相同的足量稀硫酸中,生成氢气的质量与反应时间的关系如图9-2-1所示(已知甲、乙、丙在生成物中均显+2价)。则下列说法错误的是( )

A.完全反应所需时间:丙>甲>乙

B.生成氢气的质量:甲>乙>丙

C.相对原子质量:乙>丙>甲

D.消耗硫酸的质量:甲>乙>丙

6.某同学为验证镁、铁、铜、银的金属活动性顺序,设计了下图所示的四个实验(金属片均已打磨,且其形状大小相同;实验①②③所用稀盐酸的溶质质量分数和体积均相同)。

下列分析不正确的是( )

A.对比实验①②反应的剧烈程度,能判断出镁和铁的金属活动性强弱

B.分析实验②④的现象,能判断出铁、铜、银的金属活动性强弱

C.分析实验④的现象,能判断出铜和银的金属活动性强弱

D.分析四个实验的现象,能判断出镁、铁、铜、银的金属活动性顺序

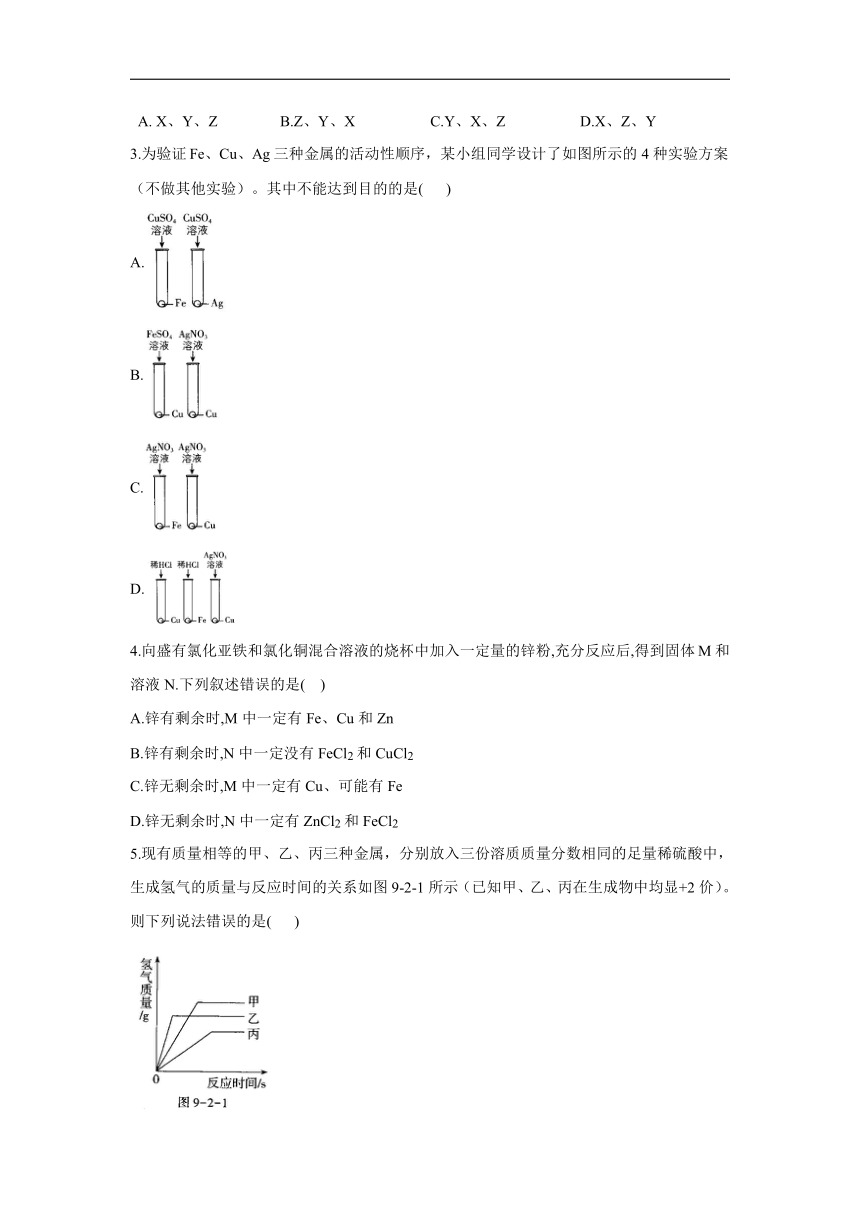

7.常温下向一定质量的稀盐酸中逐渐加入镁条,充分反应(忽略挥发)。下列图像正确的是( )

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

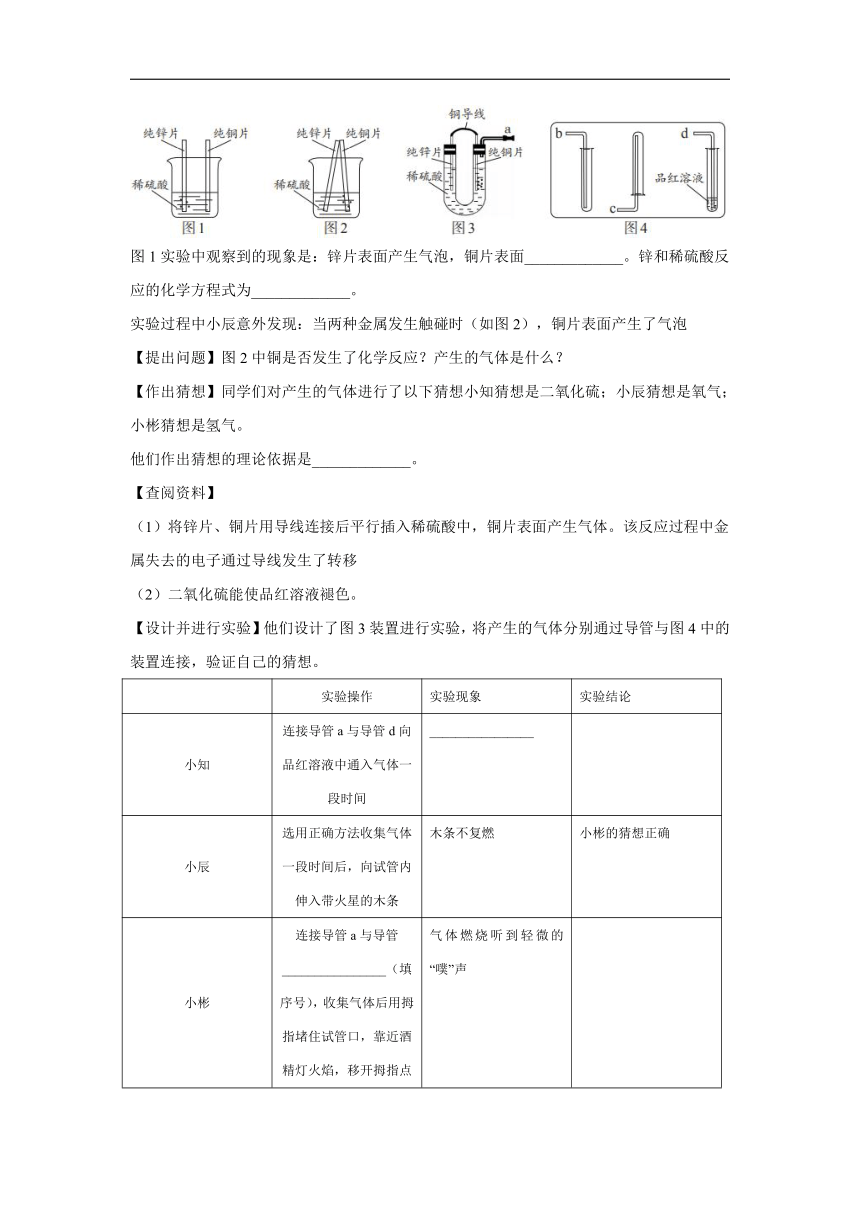

8.化学社团的同学在探究金属化学性质时,进行了图1所示的实验。

图1实验中观察到的现象是:锌片表面产生气泡,铜片表面_____________。锌和稀硫酸反应的化学方程式为_____________。

实验过程中小辰意外发现:当两种金属发生触碰时(如图2),铜片表面产生了气泡

【提出问题】图2中铜是否发生了化学反应?产生的气体是什么?

【作出猜想】同学们对产生的气体进行了以下猜想小知猜想是二氧化硫;小辰猜想是氧气;小彬猜想是氢气。

他们作出猜想的理论依据是_____________。

【查阅资料】

(1)将锌片、铜片用导线连接后平行插入稀硫酸中,铜片表面产生气体。该反应过程中金属失去的电子通过导线发生了转移

(2)二氧化硫能使品红溶液褪色。

【设计并进行实验】他们设计了图3装置进行实验,将产生的气体分别通过导管与图4中的装置连接,验证自己的猜想。

实验操作 实验现象 实验结论

小知 连接导管a与导管d向品红溶液中通入气体一段时间 ________________

小辰 选用正确方法收集气体一段时间后,向试管内伸入带火星的木条 木条不复燃 小彬的猜想正确

小彬 连接导管a与导管________________(填序号),收集气体后用拇指堵住试管口,靠近酒精灯火焰,移开拇指点火 气体燃烧听到轻微的“噗”声

【教师释疑】图1实验中,锌与稀硫酸反应,锌失去电子,酸溶液中氢离子在锌片表面获得电子生成氢气。

【学生感悟】图3实验中,酸溶液中的氢离子从铜片表面获得_____________(选填“锌”或“铜”)失去的电子生成了氢气

【得出结论】图2中两种金属触碰后铜_____________(选填“有”或“没有”)发生化学反应。

【延伸应用】制造钢制船闸门时,为防止铁被腐蚀,常在钢闸门表面安装比铁更活泼的金属。这种金属可以是_____________。(填序号)

A.锌B.铜C.银

9.学习小组同学在探究Cu、Al、Ag的活动性顺序时,做了如下两个实验,并由此展开了一系列学习探究活动。

【学习交流】

(1)实验中观察到,甲中铝丝表面附着一层______色固体,乙中溶液颜色变为______色。

(2)你认为通过上述实验______(填“能”或“不能”)得出三种金属的活动性强弱。

拓展探究】

上述实验后,同学们想进行废液的处理与回收,于是将甲、乙中的溶液倒入同一烧杯中,观察到混合溶液(即废液)澄清透明。同学们认为应该先确定废液中是否含有未反应完的和,为此,他们进行了实验并记录如下:

序号 实验操作 实验现象 实验结论

实验1 取少量废液于试管中,加入______溶液 无明显现象 废液中没有

实验2 取少量废液于试管中,加入溶液 产生白色沉淀 废液中含有未反应完的

【反思评价】

讨论后大家一致认为实验2所得结论不合理。你认为理由是______ (用化学方程式表示)。

【拓展应用】

同学们尝试从废液中回收铜,将过量铝粉加入废液中,充分反应后过滤,滤液中存在的金属阳离子是______(写离子符号)。

10.镁是20世纪才发展起来的年轻金属,应用广泛。兴趣小组同学对金属镁化学性质进行了如下探究。

兴趣小组同学根据金属的化学性质,知道金属镁能与、稀盐酸和溶液反应,并设计了如下实验进行验证(以下实验用镁条均用砂纸打磨光亮,其目的是 ___________)。

(1)兴趣小组同学把镁粉轻轻洒在酒精灯的火焰上,火焰上绽放出美丽烟花。该反应的化学方程式是____________。

(2)兴趣小组同学探究镁与稀盐酸的反应,除观察到预期现象外,还观察到有灰白色沉淀生成的“异常”现象。于是进行了以下探究。

(实验1)向4份相同体积与浓度的稀盐酸中分别加入一定长度的某种镁带,现象如下:

实验组别 A B C D

镁带长度 1cm 2cm 3cm 4cm

沉淀量 无沉淀 少量沉淀 沉淀较多 沉淀很多

(实验结论1)据表分析,__________是实验出现“异常”的因素之一。

(实验2)再向4份相同体积与浓度的稀硫酸中分别加入一定长度的某种镁带,现象如下:

实验组别 A B C D

镁带长度 1cm 2cm 3cm 4cm

沉淀量 无沉淀 无沉淀 无沉淀 无沉淀

(实验结论2)对比实验1和实验2,__________是实验出现“异常”的因素之一。

(3)兴趣小组同学取一支试管,放入一根镁条,加入一定量硫酸铜溶液,观察到镁条表面有少量气泡产生,且有黑色物质生成。同学们对此实验的现象感到意外和困惑,于是查阅到了相关资料:

资料1:硫酸铜溶液在配制时加入了少量稀硫酸;

资料2:当金属粉末颗粒很小时,容易成为黑色;

资料3:生成的黑色物质可能是CuO、Cu中的一种或两种。则该黑色物质成份的可能性,可表述为只含有铜、_______________、含有铜和氧化铜。

①镁条与硫酸铜溶液反应的实验中产生的气体可能为____________(写化学式),理由是______________(用化学方程式表示)。

②同学们进一步设计实验确定黑色物质的成分,请补全实验方案。

将黑色物质过滤、晾干后,分成两份;

将其中一份装入硬质玻璃管中,向其中通入CO后,加热,并将生成的气体通入澄清石灰水中,观察到石灰水__________(填现象),说明黑色粉末中含有CuO;

将另一份置于坩埚中,称其质量为m1,在空气中加热一段时间后冷却,称其质量为m2,m1____m2(填“>”、“<”或“=”)则黑色粉末中含有Cu。

通过以上探究,兴趣小组同学确定了黑色物质为Cu和CuO两种。

答案以及解析

1.答案:D

解析:将一定量的锌粉、铝粉的混合物加入硝酸银、硝酸铜硝酸铝的混合溶液中,金属活动性相差大的金属先反应,则金属中先参加反应的是铝,其次是锌溶液中先参加反应的是硝酸银,其次是硝酸铜,硝酸铝不反应。

选项 正误 分析

A × 若滤液呈无色,则滤液中一定不含硝酸银和硝酸铜,一定含有硝酸铝,可能含有硝酸锌

B × 若向滤液中滴加氯化钾溶液产生白色沉淀,说明滤液中一定含有硝酸银,则滤渣中只含有银

C × 若滤渣由三种金属组成,则滤渣中一定含有锌,滤液中一定不含硝酸银和硝酸铜,滤液不会呈蓝色

D √ 若向滤渣中滴加稀盐酸无气泡冒出,则滤渣中定不含锌和铝,如果硝酸铜恰好完全反应,则滤液中含有的阳离子是锌离子和铝离子

2.答案:A

解析:X与稀硫酸能反应,Y不能,则X>(H)>Y.Y能置换出硝酸银中的银,Z不能,则Y>Ag>Z。综上,X、Y、Z三种金属的活动性由强到弱的顺序是:X>Y>Z。

3.答案:C

解析:铁能与硫酸铜溶液反应,说明金属活动性:铁>铜,银不能与硫酸铜溶液反应,说眀金属活动性:铜>银,从而证明金属活动性:铁>铜>银,故A正确;铜不能与硫酸亚铁溶液反应,说明金属活动性:铁>铜,铜能与硝酸银溶液反应,说明金属活动性:铜>银,从而证明金属活动性:铁>铜>银,故B正确;铁能与硝酸银溶液反应,说明金属活动性:铁>银,铜能与硝酸银溶液反应,说明金属活动性:铜>银,但是不能比较铁与铜的活动性顺序,故C错误;铜不能与稀盐酸反应,说明活动性:氢>铜,铁能与稀盐酸反应,说明金属活动性:铁>氢,铜能与硝酸银溶液反应,说明金属活动性:铜>银,从而说明金属活动性:铁>铜>银,故D正确。

4.答案:D

解析:

在金属活动性顺序中,排在前面的金属可以将排在后面的金属从其盐溶液中置换出来,三种金属的活动性顺序为:锌>铁>铜,所以向盛有氯化亚铁和氯化铜混合溶液的烧杯中加入一定量的锌粉,锌会先与氯化铜反应,再与氯化亚铁反应,所以

A、锌有剩余时,M中一定有Fe、Cu和Zn,故A正确;

B、锌有剩余时,锌和氯化铜、氯化亚铁完全反应,所以N中一定没有FeCl2和CuCl2,故B正确;

C、锌无剩余时,锌先与氯化铜反应,可能与氯化亚铁反应,所以M中一定有Cu、可能有Fe,故C正确;

D、锌无剩余时,N中一定有ZnCl2,可能FeCl2、CuCl2,故D错误.

故选:D.

5.答案:C

解析:由题图信息可知,完全反应所需时间:丙>甲>乙,故A正确;由题图信息可知,生成氢气的质量:甲>乙>丙,故B正确;甲、乙、丙在生成物中均显+2价,稀硫酸足量,相对原子质量越大,生成的氢气质量越小,因此相对原子质量:丙>乙>甲,故C不正确;生成的氢气中的氢元素完全来自硫酸,因此生成氢气质量越大,消耗硫酸质量越大,因此消耗硫酸的质量:甲>乙>丙,故D正确。

6.答案:B

解析:

选项 正误 分析

A √ 活动性越强的金属,与相同的酸反应的速率越快,对比实验①②能判断出镁和铁的金属活动性强弱

B × 实验②能证明铁的金属活动性比氢强,实验④能证明铜的金属活动性比银强,无法比较铜和铁的金属活动性强弱

C √ 实验④中,铜能置换出银,能证明铜的金属活动性比银强

D √ 实验①②能判断出镁的金属活动性比铁强且都强于氢,实验③能判断出氢的金属活动性比铜强,实验④能证明铜的金属活动性比银强

7.答案:C

解析:常温下向一定质量的稀盐酸中逐渐加入镁条,镁与盐酸反应生成氯化镁和氢气,每24份质量的镁能置换出2份质量的氢气,溶液的质量不断增加,反应结束,溶液的质量不再增大,①正确;金属与酸的反应是放热反应,溶液的温度逐渐升高,当反应结束后,温度下降,会恢复到原温度,②错误;镁与盐酸反应生成氯化镁和氢气,反应过程中气体的体积不断增加,反应结束,气体的体积不再增大,③错误;根据质量守恒定律可知,化学反应前后元素的质量不变,氯元素的质量在反应前后不变,④正确。

8.答案:无气泡产生(或无明显现象);

【作出猜想】质量守恒定律(或反应前后元素种类不变等)

【设计并进行实验】品红溶液不褪色(或无明显现象);c

【学生感悟】锌

【得出结论】没有

【延伸应用】A

解析:图1实验中锌是氢前金属,能与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,铜是氢后金属,不与稀硫酸发生反应。【设计并进行实验】根据实验结论倒推实验现象。装置中产生的气体是氢气,故将气体通入品红溶液中溶液不褪色。氢气具有可燃性,密度比空气小,应用向下排空气法收集,故应将a与c连接。【学生感悟】根据老师的解释,图3中反应的过程是:左侧锌片失去电子,电子沿铜导线移动到右侧铜片上,溶液中的氢离子在铜片表面获得电子生成氢气,反应的实质仍然是,铜并没有发生化学反应。该装置将得、失电子的反应分开发生在两个不同的区域内,使电子形成了定向移动,导线中形成了电流,与我们的“水果电池”和普通的干电池原理相同。

9.答案:红 ;蓝 ;能;NaCl(氯化钠)或KCl(氯化钾)或HCl(氯化氢、盐酸)(其它合理答案均可);;

解析: 【解题思路】【学习交流】甲中铝与硫酸铜反应生成硫酸铝和铜,观察到甲中铝丝表面附着一层红色固体,说明铝比铜活泼;乙中铜与硝酸银反应生成硝酸铜和银,观察到铜丝表面有银白色固体析出,溶液由无色变为蓝色,说明铜比银活泼。综合可得出铝、铜银三种金属的活动性强弱。【拓展探究】实验1:结论为废液中没有硝酸银,硝酸银中的能与结合生成氯化银白色沉淀,故可取少量废液于试管中,加入含的溶液,若无明显现象,说明不含硝酸银。【反思评价】甲中铝与硫酸铜反应生成了硫酸铝,废液中一定含硫酸铝,硫酸铝能与硝酸钡反应生成硫酸钡白色沉淀。

【拓展应用】将过量的铝粉加入废液中,铝能与硫酸铜反应生成硫酸铝和铜,能与硝酸铜反应生成硝酸铝和铜,故充分反应后过滤,滤液中一定存在的金属阳离子是。

10.答案:(1)除去表面氧化物等杂质 ; (2)镁条多少(长短);酸的种类 (3) 只有氧化铜; ;;变浑浊 ;<

解析:(1)镁条容易和空气中的氧气反应生成氧化物等,所以用砂纸打磨是为了除去表面氧化物等杂质,镁燃烧生成氧化镁,该反应的化学方程式是:。故填:除去表面氧化物等杂质; 。

(2)据表分析,镁条的长度是实验出现“异常”的因素之一。故填:镁条的长度。

实验1用的是稀盐酸,实验2用的是稀硫酸,因此对比实验1和实验2,酸的种类是实验出现“异常”的因素之一。故填:酸的种类。

(3)由资料3可知,黑色物质成分可能是只含有铜、只有氧化铜或含有铜和氧化铜,镁条与硫酸铜溶液反应的实验中产生的气体是镁和稀硫酸反应生成的氢气。镁和稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,化学方程式为;故填:只有氧化铜;; 。黑色粉末中含有CuO,则通入一氧化碳后,一氧化碳和氧化铜在加热条件下反应生成铜和二氧化碳气体,将生成的气体通入澄清石灰水后,澄清石灰水变浑浊;将另一份置于坩埚中,称其质量为m1,在空气中加热一段时间后冷却,称其质量为m2,若黑色粉末含有铜,铜会与空气中的氧气反应,生成氧化铜,质量变大,故m1<m2可证明黑色粉末中含有Cu;故填:变浑浊;<

(7)探究金属的性质

一、知识讲解

1、金属与氧气的反应

金属 条件 现象 化学反应方程式

镁 常温 银白色的镁条在空气中表面会逐渐变暗,生成白色固体

点燃 发出耀眼的白光,放出大量的热,生成白色固体

铁 常温 铁在干燥的空气中很难与氧气反应,在潮湿的空气中会生锈(Fe2O3)

点燃 剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成黑色固体

铝 常温 银白色的铝的表面逐渐变暗生成一层致密的薄膜

铜 加热 红色的固体逐渐变为黑色

金 高温 “真金不怕火炼。”金在高温时不与氧气反应

2、金属与盐酸、稀硫酸的反应

反应物 发应现象 化学反应方程式 反应速率

镁 稀盐酸或稀硫酸 剧烈反应,镁逐渐溶解,产生大量气泡,溶液仍为无色,试管壁发热,生成的气体能够燃烧,产生淡蓝色火焰 很快

锌 反应比较剧烈,锌逐渐溶解,产生大量气泡,溶液仍为无色,生成的气体能够燃烧,产生淡蓝色火焰 较快

铁 反应缓慢,铁逐渐溶解,有气泡产生,溶液由无色逐渐变为浅绿色,生成的气体能够燃烧,产生淡蓝色火焰 较慢

铜 不反应

总结:镁、锌、铁三种金属都能与稀盐酸、稀硫酸反应,都会生成氢气;铜与稀盐酸、稀硫酸不反应;因此四种金属的活动性顺序:Mg> Zn>Fe>Cu。

3、金属与其他金属化合物溶液的反应

(1)铝丝与硫酸铜溶液的反应

①反应现象:将打磨过的(为了除去氧化膜)铝丝浸入硫酸铜溶液中,浸入溶液中的铝丝表面覆盖一层紫红色的固体,溶液由蓝色逐渐变为无色。

②反应的化学方程式:

(2)铜丝与硫酸铜溶液的反应

①反应现象:铜丝浸入硝酸银溶液中,浸入溶液中的铜丝表面覆盖一层银白色固体,溶液由无色逐渐变为蓝色。

②反应的化学方程式:

(3)铜丝与硫酸铝溶液的反应

①反应现象:无现象。

②结论:两种金属的活动性为Al> Cu。

总结:以上3种金属的活动性由强到弱的顺序为Al> Cu> Ag。

二、跟踪练习

1.实验室中某废液的溶质为硝酸铜、硝酸银和硝酸铝,取该废液进行如下图所示实验。

下列说法正确的是( )

A.若滤液呈无色,则滤液中可能含有三种溶质

B.若向滤液中滴加氯化钾溶液产生白色沉淀,则滤渣可能是混合物

C.若滤渣由三种金属组成,则滤液可能呈蓝色

D.若向滤渣中滴加稀盐酸无气泡冒出,则滤液中可能含有两种阳离子

2.在X、Y、Z三种金属,如果把X和Y分别放入稀硫酸中,X溶解并产生气泡,Y不反应;如果把Y和Z分别放入硝酸银溶液中,在Y表面有固体物质析出,而Z没有变化。根据以上实验事实,判断这三种金属的活动性由强到的顺序为。( )

A. X、Y、Z B.Z、Y、X C.Y、X、Z D.X、Z、Y

3.为验证三种金属的活动性顺序,某小组同学设计了如图所示的4种实验方案(不做其他实验)。其中不能达到目的的是( )

A.

B.

C.

D.

4.向盛有氯化亚铁和氯化铜混合溶液的烧杯中加入一定量的锌粉,充分反应后,得到固体M和溶液N.下列叙述错误的是( )

A.锌有剩余时,M中一定有Fe、Cu和Zn

B.锌有剩余时,N中一定没有FeCl2和CuCl2

C.锌无剩余时,M中一定有Cu、可能有Fe

D.锌无剩余时,N中一定有ZnCl2和FeCl2

5.现有质量相等的甲、乙、丙三种金属,分别放入三份溶质质量分数相同的足量稀硫酸中,生成氢气的质量与反应时间的关系如图9-2-1所示(已知甲、乙、丙在生成物中均显+2价)。则下列说法错误的是( )

A.完全反应所需时间:丙>甲>乙

B.生成氢气的质量:甲>乙>丙

C.相对原子质量:乙>丙>甲

D.消耗硫酸的质量:甲>乙>丙

6.某同学为验证镁、铁、铜、银的金属活动性顺序,设计了下图所示的四个实验(金属片均已打磨,且其形状大小相同;实验①②③所用稀盐酸的溶质质量分数和体积均相同)。

下列分析不正确的是( )

A.对比实验①②反应的剧烈程度,能判断出镁和铁的金属活动性强弱

B.分析实验②④的现象,能判断出铁、铜、银的金属活动性强弱

C.分析实验④的现象,能判断出铜和银的金属活动性强弱

D.分析四个实验的现象,能判断出镁、铁、铜、银的金属活动性顺序

7.常温下向一定质量的稀盐酸中逐渐加入镁条,充分反应(忽略挥发)。下列图像正确的是( )

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

8.化学社团的同学在探究金属化学性质时,进行了图1所示的实验。

图1实验中观察到的现象是:锌片表面产生气泡,铜片表面_____________。锌和稀硫酸反应的化学方程式为_____________。

实验过程中小辰意外发现:当两种金属发生触碰时(如图2),铜片表面产生了气泡

【提出问题】图2中铜是否发生了化学反应?产生的气体是什么?

【作出猜想】同学们对产生的气体进行了以下猜想小知猜想是二氧化硫;小辰猜想是氧气;小彬猜想是氢气。

他们作出猜想的理论依据是_____________。

【查阅资料】

(1)将锌片、铜片用导线连接后平行插入稀硫酸中,铜片表面产生气体。该反应过程中金属失去的电子通过导线发生了转移

(2)二氧化硫能使品红溶液褪色。

【设计并进行实验】他们设计了图3装置进行实验,将产生的气体分别通过导管与图4中的装置连接,验证自己的猜想。

实验操作 实验现象 实验结论

小知 连接导管a与导管d向品红溶液中通入气体一段时间 ________________

小辰 选用正确方法收集气体一段时间后,向试管内伸入带火星的木条 木条不复燃 小彬的猜想正确

小彬 连接导管a与导管________________(填序号),收集气体后用拇指堵住试管口,靠近酒精灯火焰,移开拇指点火 气体燃烧听到轻微的“噗”声

【教师释疑】图1实验中,锌与稀硫酸反应,锌失去电子,酸溶液中氢离子在锌片表面获得电子生成氢气。

【学生感悟】图3实验中,酸溶液中的氢离子从铜片表面获得_____________(选填“锌”或“铜”)失去的电子生成了氢气

【得出结论】图2中两种金属触碰后铜_____________(选填“有”或“没有”)发生化学反应。

【延伸应用】制造钢制船闸门时,为防止铁被腐蚀,常在钢闸门表面安装比铁更活泼的金属。这种金属可以是_____________。(填序号)

A.锌B.铜C.银

9.学习小组同学在探究Cu、Al、Ag的活动性顺序时,做了如下两个实验,并由此展开了一系列学习探究活动。

【学习交流】

(1)实验中观察到,甲中铝丝表面附着一层______色固体,乙中溶液颜色变为______色。

(2)你认为通过上述实验______(填“能”或“不能”)得出三种金属的活动性强弱。

拓展探究】

上述实验后,同学们想进行废液的处理与回收,于是将甲、乙中的溶液倒入同一烧杯中,观察到混合溶液(即废液)澄清透明。同学们认为应该先确定废液中是否含有未反应完的和,为此,他们进行了实验并记录如下:

序号 实验操作 实验现象 实验结论

实验1 取少量废液于试管中,加入______溶液 无明显现象 废液中没有

实验2 取少量废液于试管中,加入溶液 产生白色沉淀 废液中含有未反应完的

【反思评价】

讨论后大家一致认为实验2所得结论不合理。你认为理由是______ (用化学方程式表示)。

【拓展应用】

同学们尝试从废液中回收铜,将过量铝粉加入废液中,充分反应后过滤,滤液中存在的金属阳离子是______(写离子符号)。

10.镁是20世纪才发展起来的年轻金属,应用广泛。兴趣小组同学对金属镁化学性质进行了如下探究。

兴趣小组同学根据金属的化学性质,知道金属镁能与、稀盐酸和溶液反应,并设计了如下实验进行验证(以下实验用镁条均用砂纸打磨光亮,其目的是 ___________)。

(1)兴趣小组同学把镁粉轻轻洒在酒精灯的火焰上,火焰上绽放出美丽烟花。该反应的化学方程式是____________。

(2)兴趣小组同学探究镁与稀盐酸的反应,除观察到预期现象外,还观察到有灰白色沉淀生成的“异常”现象。于是进行了以下探究。

(实验1)向4份相同体积与浓度的稀盐酸中分别加入一定长度的某种镁带,现象如下:

实验组别 A B C D

镁带长度 1cm 2cm 3cm 4cm

沉淀量 无沉淀 少量沉淀 沉淀较多 沉淀很多

(实验结论1)据表分析,__________是实验出现“异常”的因素之一。

(实验2)再向4份相同体积与浓度的稀硫酸中分别加入一定长度的某种镁带,现象如下:

实验组别 A B C D

镁带长度 1cm 2cm 3cm 4cm

沉淀量 无沉淀 无沉淀 无沉淀 无沉淀

(实验结论2)对比实验1和实验2,__________是实验出现“异常”的因素之一。

(3)兴趣小组同学取一支试管,放入一根镁条,加入一定量硫酸铜溶液,观察到镁条表面有少量气泡产生,且有黑色物质生成。同学们对此实验的现象感到意外和困惑,于是查阅到了相关资料:

资料1:硫酸铜溶液在配制时加入了少量稀硫酸;

资料2:当金属粉末颗粒很小时,容易成为黑色;

资料3:生成的黑色物质可能是CuO、Cu中的一种或两种。则该黑色物质成份的可能性,可表述为只含有铜、_______________、含有铜和氧化铜。

①镁条与硫酸铜溶液反应的实验中产生的气体可能为____________(写化学式),理由是______________(用化学方程式表示)。

②同学们进一步设计实验确定黑色物质的成分,请补全实验方案。

将黑色物质过滤、晾干后,分成两份;

将其中一份装入硬质玻璃管中,向其中通入CO后,加热,并将生成的气体通入澄清石灰水中,观察到石灰水__________(填现象),说明黑色粉末中含有CuO;

将另一份置于坩埚中,称其质量为m1,在空气中加热一段时间后冷却,称其质量为m2,m1____m2(填“>”、“<”或“=”)则黑色粉末中含有Cu。

通过以上探究,兴趣小组同学确定了黑色物质为Cu和CuO两种。

答案以及解析

1.答案:D

解析:将一定量的锌粉、铝粉的混合物加入硝酸银、硝酸铜硝酸铝的混合溶液中,金属活动性相差大的金属先反应,则金属中先参加反应的是铝,其次是锌溶液中先参加反应的是硝酸银,其次是硝酸铜,硝酸铝不反应。

选项 正误 分析

A × 若滤液呈无色,则滤液中一定不含硝酸银和硝酸铜,一定含有硝酸铝,可能含有硝酸锌

B × 若向滤液中滴加氯化钾溶液产生白色沉淀,说明滤液中一定含有硝酸银,则滤渣中只含有银

C × 若滤渣由三种金属组成,则滤渣中一定含有锌,滤液中一定不含硝酸银和硝酸铜,滤液不会呈蓝色

D √ 若向滤渣中滴加稀盐酸无气泡冒出,则滤渣中定不含锌和铝,如果硝酸铜恰好完全反应,则滤液中含有的阳离子是锌离子和铝离子

2.答案:A

解析:X与稀硫酸能反应,Y不能,则X>(H)>Y.Y能置换出硝酸银中的银,Z不能,则Y>Ag>Z。综上,X、Y、Z三种金属的活动性由强到弱的顺序是:X>Y>Z。

3.答案:C

解析:铁能与硫酸铜溶液反应,说明金属活动性:铁>铜,银不能与硫酸铜溶液反应,说眀金属活动性:铜>银,从而证明金属活动性:铁>铜>银,故A正确;铜不能与硫酸亚铁溶液反应,说明金属活动性:铁>铜,铜能与硝酸银溶液反应,说明金属活动性:铜>银,从而证明金属活动性:铁>铜>银,故B正确;铁能与硝酸银溶液反应,说明金属活动性:铁>银,铜能与硝酸银溶液反应,说明金属活动性:铜>银,但是不能比较铁与铜的活动性顺序,故C错误;铜不能与稀盐酸反应,说明活动性:氢>铜,铁能与稀盐酸反应,说明金属活动性:铁>氢,铜能与硝酸银溶液反应,说明金属活动性:铜>银,从而说明金属活动性:铁>铜>银,故D正确。

4.答案:D

解析:

在金属活动性顺序中,排在前面的金属可以将排在后面的金属从其盐溶液中置换出来,三种金属的活动性顺序为:锌>铁>铜,所以向盛有氯化亚铁和氯化铜混合溶液的烧杯中加入一定量的锌粉,锌会先与氯化铜反应,再与氯化亚铁反应,所以

A、锌有剩余时,M中一定有Fe、Cu和Zn,故A正确;

B、锌有剩余时,锌和氯化铜、氯化亚铁完全反应,所以N中一定没有FeCl2和CuCl2,故B正确;

C、锌无剩余时,锌先与氯化铜反应,可能与氯化亚铁反应,所以M中一定有Cu、可能有Fe,故C正确;

D、锌无剩余时,N中一定有ZnCl2,可能FeCl2、CuCl2,故D错误.

故选:D.

5.答案:C

解析:由题图信息可知,完全反应所需时间:丙>甲>乙,故A正确;由题图信息可知,生成氢气的质量:甲>乙>丙,故B正确;甲、乙、丙在生成物中均显+2价,稀硫酸足量,相对原子质量越大,生成的氢气质量越小,因此相对原子质量:丙>乙>甲,故C不正确;生成的氢气中的氢元素完全来自硫酸,因此生成氢气质量越大,消耗硫酸质量越大,因此消耗硫酸的质量:甲>乙>丙,故D正确。

6.答案:B

解析:

选项 正误 分析

A √ 活动性越强的金属,与相同的酸反应的速率越快,对比实验①②能判断出镁和铁的金属活动性强弱

B × 实验②能证明铁的金属活动性比氢强,实验④能证明铜的金属活动性比银强,无法比较铜和铁的金属活动性强弱

C √ 实验④中,铜能置换出银,能证明铜的金属活动性比银强

D √ 实验①②能判断出镁的金属活动性比铁强且都强于氢,实验③能判断出氢的金属活动性比铜强,实验④能证明铜的金属活动性比银强

7.答案:C

解析:常温下向一定质量的稀盐酸中逐渐加入镁条,镁与盐酸反应生成氯化镁和氢气,每24份质量的镁能置换出2份质量的氢气,溶液的质量不断增加,反应结束,溶液的质量不再增大,①正确;金属与酸的反应是放热反应,溶液的温度逐渐升高,当反应结束后,温度下降,会恢复到原温度,②错误;镁与盐酸反应生成氯化镁和氢气,反应过程中气体的体积不断增加,反应结束,气体的体积不再增大,③错误;根据质量守恒定律可知,化学反应前后元素的质量不变,氯元素的质量在反应前后不变,④正确。

8.答案:无气泡产生(或无明显现象);

【作出猜想】质量守恒定律(或反应前后元素种类不变等)

【设计并进行实验】品红溶液不褪色(或无明显现象);c

【学生感悟】锌

【得出结论】没有

【延伸应用】A

解析:图1实验中锌是氢前金属,能与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,铜是氢后金属,不与稀硫酸发生反应。【设计并进行实验】根据实验结论倒推实验现象。装置中产生的气体是氢气,故将气体通入品红溶液中溶液不褪色。氢气具有可燃性,密度比空气小,应用向下排空气法收集,故应将a与c连接。【学生感悟】根据老师的解释,图3中反应的过程是:左侧锌片失去电子,电子沿铜导线移动到右侧铜片上,溶液中的氢离子在铜片表面获得电子生成氢气,反应的实质仍然是,铜并没有发生化学反应。该装置将得、失电子的反应分开发生在两个不同的区域内,使电子形成了定向移动,导线中形成了电流,与我们的“水果电池”和普通的干电池原理相同。

9.答案:红 ;蓝 ;能;NaCl(氯化钠)或KCl(氯化钾)或HCl(氯化氢、盐酸)(其它合理答案均可);;

解析: 【解题思路】【学习交流】甲中铝与硫酸铜反应生成硫酸铝和铜,观察到甲中铝丝表面附着一层红色固体,说明铝比铜活泼;乙中铜与硝酸银反应生成硝酸铜和银,观察到铜丝表面有银白色固体析出,溶液由无色变为蓝色,说明铜比银活泼。综合可得出铝、铜银三种金属的活动性强弱。【拓展探究】实验1:结论为废液中没有硝酸银,硝酸银中的能与结合生成氯化银白色沉淀,故可取少量废液于试管中,加入含的溶液,若无明显现象,说明不含硝酸银。【反思评价】甲中铝与硫酸铜反应生成了硫酸铝,废液中一定含硫酸铝,硫酸铝能与硝酸钡反应生成硫酸钡白色沉淀。

【拓展应用】将过量的铝粉加入废液中,铝能与硫酸铜反应生成硫酸铝和铜,能与硝酸铜反应生成硝酸铝和铜,故充分反应后过滤,滤液中一定存在的金属阳离子是。

10.答案:(1)除去表面氧化物等杂质 ; (2)镁条多少(长短);酸的种类 (3) 只有氧化铜; ;;变浑浊 ;<

解析:(1)镁条容易和空气中的氧气反应生成氧化物等,所以用砂纸打磨是为了除去表面氧化物等杂质,镁燃烧生成氧化镁,该反应的化学方程式是:。故填:除去表面氧化物等杂质; 。

(2)据表分析,镁条的长度是实验出现“异常”的因素之一。故填:镁条的长度。

实验1用的是稀盐酸,实验2用的是稀硫酸,因此对比实验1和实验2,酸的种类是实验出现“异常”的因素之一。故填:酸的种类。

(3)由资料3可知,黑色物质成分可能是只含有铜、只有氧化铜或含有铜和氧化铜,镁条与硫酸铜溶液反应的实验中产生的气体是镁和稀硫酸反应生成的氢气。镁和稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,化学方程式为;故填:只有氧化铜;; 。黑色粉末中含有CuO,则通入一氧化碳后,一氧化碳和氧化铜在加热条件下反应生成铜和二氧化碳气体,将生成的气体通入澄清石灰水后,澄清石灰水变浑浊;将另一份置于坩埚中,称其质量为m1,在空气中加热一段时间后冷却,称其质量为m2,若黑色粉末含有铜,铜会与空气中的氧气反应,生成氧化铜,质量变大,故m1<m2可证明黑色粉末中含有Cu;故填:变浑浊;<

同课章节目录

- 第一单元 溶液

- 1 溶液的形成

- 2 溶液组成的定量表示

- 3物质的溶解性

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第二单元 常见的酸和碱

- 1 酸及其性质

- 2 碱及其性质

- 3 溶液的酸碱性

- 4 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 到图书馆去:分子变成离子

- 第三单元 海水中的化学

- 1 海洋化学资源

- 2 海水“晒盐”

- 3 海水“制碱”

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第四单元 金属

- 1 常见的金属材料

- 2 金属的化学性质

- 3 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去:探究金属的性质

- 第五单元 化学与健康

- 1 食物中的有机物

- 2 化学元素与人体健康

- 3 远离有毒物质

- 第六单元 化学与社会发展

- 1 化学与能源开发

- 2 化学与材料研制

- 3 化学与农业生产

- 4 化学与环境保护