2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-21 12:45:36 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

孟子

人皆有不忍之心

曰:“臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,

王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅钟。”

王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。”

对曰:“然则废衅钟与?”

曰:“何可废也,以羊易之。”’不识有诸?

曰:“有之。

曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊小,吾何爱一牛?

即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之?

王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?

复习导入

孟子是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,他提出“民贵君轻”,对人民作一定的让步,反对掠夺性战争等主张。为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

人皆有不忍人之心

孟

子

壹

贰

学 习 目 标

落实文言基础知识,疏通文意,把握文章内容。

了解孟子的思想主张:性善论和仁政论。

分析本文的论证思路,

并探究孟子的这些论断是否有充分的合理性。

叁

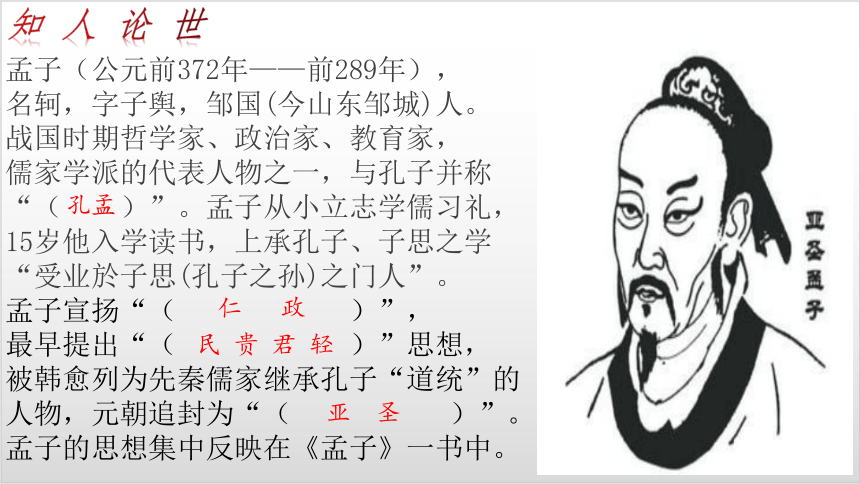

孟子(公元前372年——前289年),

名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。

战国时期哲学家、政治家、教育家,

儒家学派的代表人物之一,与孔子并称“( )”。孟子从小立志学儒习礼,

15岁他入学读书,上承孔子、子思之学“受业於子思(孔子之孙)之门人”。

孟子宣扬“( )”,

最早提出“( )”思想,

被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“( )”。

孟子的思想集中反映在《孟子》一书中。

知 人 论 世

孔孟

仁 政

民 贵 君 轻

亚 圣

孟子名言

1、 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

2、 穷则独善其身,达则兼济天下。

3、 老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼。

4、 天时不如地利,地利不如人和。

5、 得道者多助,失道者寡助。

积累

哲学思想—性善论:“孟子道性善,言必称尧舜。”

四端→四德。

政治思想—仁政论:

保民而王;

民贵君轻。

【新教材】4《人皆有不忍人之心》 课件—高中语文统编版选择性必修上册(共25页)

孟子思想

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它的篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

诸子百家:

春秋战国时代,政治经济发生剧变,王权衰落,诸侯争霸,各国开放政权以延揽人才。又因为人口的增加,土地分配困难。社会发生剧变,民生苦痛日增。于是有思想的知识分子,面对现实的社会、人生等问题,提出了解决的办法和思想。

随着教育的推广、思想的自由出现了诸子争鸣,百家蜂起的局面。史上称这一时期为“诸子百家”时期。

此时期出现了中国思想史上的第一批思想家。其中包括儒家代表孔孟,道家创始人老庄、法家的韩非子等等,给中国文学史留下了宝贵的思想遗产。

【新教材】4 人皆有不忍人之心 课件—高中语文统编版(2019)选择性必修上册 (共17张PPT)

孟子为了实现自己的政治理想,到过梁(即魏)、齐、宋、滕、鲁等国家,游说过齐威王、宋王偃、滕文公、梁惠王、齐宣王等国君。齐宣王、梁惠王尽管对他十分礼遇,但终因“迂阔而疏于事情”不为诸侯所用,“退而与万章之徒”著书论事。孟子一生主张“仁政”,主张实行“王道”,而当时社会流行的却是“霸道”,即君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。凡是法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利,而孟子的仁政王道说,在当时却行不通。

【背景了解】

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。“所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕(chù tì)恻隐之心。非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

人皆有不忍人之心

孟

子

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

文题解读

本章选自《孟子·公孙丑上》,孟子认为,人人都有仁义礼智这四种善端,把它们发扬光大,我们就会成为尧舜这样的圣人:任其泯灭,我们就会堕落为禽兽。这就是他的“性善论”,“王道论”是“性善论”在政治学上的运用。本章是最能体现孟子“性善论”的篇章。

解题

初读课文

问题:孟子所说的“四端”是指什么?

明确:“人之有是四端也,犹其有四体也。”

仁义礼智

恻隐之心,仁也

羞恶之心,义也

恭敬之心,礼也

是非之心,智也

——《孟子·告子》

诵读课文,读懂文意

译文:孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于有怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

斯:才。

运:运转,转动。

诵读课文,读懂文意

译文:孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于有怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

斯:才。

运:运转,转动。

诵读课文,读懂文意

译文:之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

(1)怵惕恻隐之心:惊骇怜悯的心理。

(2)内交:结交。内,通“纳”。

(3)要誉:博取名誉。要,求取。

(4)恶:厌恶。

诵读课文,读懂文意

译文:孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于有怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

斯:才。

运:运转,转动。

译文:人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

(1)四体:四肢。

(2)贼:伤害。

(3)然:通“燃”。

(3)达:流通,指泉水涌出。

(4)保:安定。

问题:本文的论证思路是怎样的?

明确:全文可分为三层

由开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

由“所以谓人皆有不认人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

从“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

具体探究

【论证层次】

孟

子

第一层(开头----治天下可运之掌上),提出论点“人皆有不忍人之尽”,指出“以不忍人之心,行不忍人之政”,治理天下就很容易了。

第二层(所以谓人皆有不忍人之心者----非恶其声而然也),举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

第三层(由是观之----不足以事父母),进一步阐述人要有“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,扩充它们,就足以安定天下。

【论证方法】:正反对比论证、比喻论证、举例论证

问题:孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

明确:孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。

这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

人皆有不忍人之心

四心

四端

不忍人之心 不忍人之政

行仁政

本文运用了哪些论证方法?

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

对比论证:正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也

正面:足以保四海/反面:不足以事父母

归纳总结1

人皆有不忍人之心→行不忍人之政

仁心(人性)→仁政(政治)

不忍人之心是人天生就有的→所以施行仁政也是天经地义的

孺子

将入于井

人皆有恻隐之心

(无恻隐之心,非人也)

扩而充之

保四海

归纳总结2

哲学思想—性善论:“孟子道性善,言必称尧舜。”

四端→四德。

如何成为尧舜?

谨庠序之教,申之以孝悌之义。

因此,仁政论是在性善论的基础上提出来的。

政治思想—仁政论:

保民而王;

民贵君轻。

【论证特色】

孟

子

1)运用比喻,使抽象的道理变得通俗易懂。 如“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上”,用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

2)运用排比,精炼整齐。如“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”等句,运用排比,既增强语势,表达强烈的感情,又能严密地展开论述。

3)举例论证,形象生动,易于人接受。如论证“人皆有不忍人之心”,以“今人乍见孺子将入于井”为例来论述。

【学习小结】

孟

子

本章选自《孟子公孙丑上》,孟子认为,人人都有仁义礼智这四种善端,把它们发扬光大,我们就会成为尧舜这样的圣人:任其泯灭,我们就会堕落为禽兽。这就是他的“性善论”,“王道论”是“性善论”在政治学上的运用。本章是最能体现孟子“性善论”的篇章。

【拓展阅读】

“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。 ”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然。宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也,——非徒无益,而又害之。”

“何谓知言?”

曰:““诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。——生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。

(三个问题任选其一,进行200字左右的评述)

1、是不是人性本善呢?如果是的话,

这个社会上为什么会有那么多的恶人?

2、“人性善”和“人性恶”哪个

更有利于道德和社会的发展进步?

3、人人都该去恶向善,但现实社会中并不如此。

面对不“善”的人,我们该怎么办?

课下作业

中华国学经典

人生不相见,动如参与商

今夕复何夕,共此灯烛光

少壮能几时,鬓发各已苍

访旧半为鬼,惊呼热中肠

孟子

人皆有不忍之心

曰:“臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,

王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅钟。”

王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。”

对曰:“然则废衅钟与?”

曰:“何可废也,以羊易之。”’不识有诸?

曰:“有之。

曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊小,吾何爱一牛?

即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之?

王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?

复习导入

孟子是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,他提出“民贵君轻”,对人民作一定的让步,反对掠夺性战争等主张。为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

人皆有不忍人之心

孟

子

壹

贰

学 习 目 标

落实文言基础知识,疏通文意,把握文章内容。

了解孟子的思想主张:性善论和仁政论。

分析本文的论证思路,

并探究孟子的这些论断是否有充分的合理性。

叁

孟子(公元前372年——前289年),

名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。

战国时期哲学家、政治家、教育家,

儒家学派的代表人物之一,与孔子并称“( )”。孟子从小立志学儒习礼,

15岁他入学读书,上承孔子、子思之学“受业於子思(孔子之孙)之门人”。

孟子宣扬“( )”,

最早提出“( )”思想,

被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“( )”。

孟子的思想集中反映在《孟子》一书中。

知 人 论 世

孔孟

仁 政

民 贵 君 轻

亚 圣

孟子名言

1、 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

2、 穷则独善其身,达则兼济天下。

3、 老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼。

4、 天时不如地利,地利不如人和。

5、 得道者多助,失道者寡助。

积累

哲学思想—性善论:“孟子道性善,言必称尧舜。”

四端→四德。

政治思想—仁政论:

保民而王;

民贵君轻。

【新教材】4《人皆有不忍人之心》 课件—高中语文统编版选择性必修上册(共25页)

孟子思想

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它的篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

诸子百家:

春秋战国时代,政治经济发生剧变,王权衰落,诸侯争霸,各国开放政权以延揽人才。又因为人口的增加,土地分配困难。社会发生剧变,民生苦痛日增。于是有思想的知识分子,面对现实的社会、人生等问题,提出了解决的办法和思想。

随着教育的推广、思想的自由出现了诸子争鸣,百家蜂起的局面。史上称这一时期为“诸子百家”时期。

此时期出现了中国思想史上的第一批思想家。其中包括儒家代表孔孟,道家创始人老庄、法家的韩非子等等,给中国文学史留下了宝贵的思想遗产。

【新教材】4 人皆有不忍人之心 课件—高中语文统编版(2019)选择性必修上册 (共17张PPT)

孟子为了实现自己的政治理想,到过梁(即魏)、齐、宋、滕、鲁等国家,游说过齐威王、宋王偃、滕文公、梁惠王、齐宣王等国君。齐宣王、梁惠王尽管对他十分礼遇,但终因“迂阔而疏于事情”不为诸侯所用,“退而与万章之徒”著书论事。孟子一生主张“仁政”,主张实行“王道”,而当时社会流行的却是“霸道”,即君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。凡是法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利,而孟子的仁政王道说,在当时却行不通。

【背景了解】

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。“所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕(chù tì)恻隐之心。非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

人皆有不忍人之心

孟

子

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

文题解读

本章选自《孟子·公孙丑上》,孟子认为,人人都有仁义礼智这四种善端,把它们发扬光大,我们就会成为尧舜这样的圣人:任其泯灭,我们就会堕落为禽兽。这就是他的“性善论”,“王道论”是“性善论”在政治学上的运用。本章是最能体现孟子“性善论”的篇章。

解题

初读课文

问题:孟子所说的“四端”是指什么?

明确:“人之有是四端也,犹其有四体也。”

仁义礼智

恻隐之心,仁也

羞恶之心,义也

恭敬之心,礼也

是非之心,智也

——《孟子·告子》

诵读课文,读懂文意

译文:孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于有怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

斯:才。

运:运转,转动。

诵读课文,读懂文意

译文:孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于有怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

斯:才。

运:运转,转动。

诵读课文,读懂文意

译文:之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

(1)怵惕恻隐之心:惊骇怜悯的心理。

(2)内交:结交。内,通“纳”。

(3)要誉:博取名誉。要,求取。

(4)恶:厌恶。

诵读课文,读懂文意

译文:孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于有怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

斯:才。

运:运转,转动。

译文:人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

(1)四体:四肢。

(2)贼:伤害。

(3)然:通“燃”。

(3)达:流通,指泉水涌出。

(4)保:安定。

问题:本文的论证思路是怎样的?

明确:全文可分为三层

由开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

由“所以谓人皆有不认人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

从“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

具体探究

【论证层次】

孟

子

第一层(开头----治天下可运之掌上),提出论点“人皆有不忍人之尽”,指出“以不忍人之心,行不忍人之政”,治理天下就很容易了。

第二层(所以谓人皆有不忍人之心者----非恶其声而然也),举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

第三层(由是观之----不足以事父母),进一步阐述人要有“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,扩充它们,就足以安定天下。

【论证方法】:正反对比论证、比喻论证、举例论证

问题:孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

明确:孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。

这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

人皆有不忍人之心

四心

四端

不忍人之心 不忍人之政

行仁政

本文运用了哪些论证方法?

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

对比论证:正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也

正面:足以保四海/反面:不足以事父母

归纳总结1

人皆有不忍人之心→行不忍人之政

仁心(人性)→仁政(政治)

不忍人之心是人天生就有的→所以施行仁政也是天经地义的

孺子

将入于井

人皆有恻隐之心

(无恻隐之心,非人也)

扩而充之

保四海

归纳总结2

哲学思想—性善论:“孟子道性善,言必称尧舜。”

四端→四德。

如何成为尧舜?

谨庠序之教,申之以孝悌之义。

因此,仁政论是在性善论的基础上提出来的。

政治思想—仁政论:

保民而王;

民贵君轻。

【论证特色】

孟

子

1)运用比喻,使抽象的道理变得通俗易懂。 如“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上”,用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

2)运用排比,精炼整齐。如“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”等句,运用排比,既增强语势,表达强烈的感情,又能严密地展开论述。

3)举例论证,形象生动,易于人接受。如论证“人皆有不忍人之心”,以“今人乍见孺子将入于井”为例来论述。

【学习小结】

孟

子

本章选自《孟子公孙丑上》,孟子认为,人人都有仁义礼智这四种善端,把它们发扬光大,我们就会成为尧舜这样的圣人:任其泯灭,我们就会堕落为禽兽。这就是他的“性善论”,“王道论”是“性善论”在政治学上的运用。本章是最能体现孟子“性善论”的篇章。

【拓展阅读】

“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。 ”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然。宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也,——非徒无益,而又害之。”

“何谓知言?”

曰:““诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。——生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。

(三个问题任选其一,进行200字左右的评述)

1、是不是人性本善呢?如果是的话,

这个社会上为什么会有那么多的恶人?

2、“人性善”和“人性恶”哪个

更有利于道德和社会的发展进步?

3、人人都该去恶向善,但现实社会中并不如此。

面对不“善”的人,我们该怎么办?

课下作业

中华国学经典

人生不相见,动如参与商

今夕复何夕,共此灯烛光

少壮能几时,鬓发各已苍

访旧半为鬼,惊呼热中肠