高2022届作文升格训练之学习写得深刻——阐释论点 课件(37张ppt)

文档属性

| 名称 | 高2022届作文升格训练之学习写得深刻——阐释论点 课件(37张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 864.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-21 14:16:14 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

高2022级作文升格训练之

学习写得深刻——阐释论点

一、标准解读

发展等级(20分),在以下“四项”中选择该篇作文比较突出的“一项”打分。

1、深刻:①透过现象看本质②揭示事物内在的因果关系③观点具有启发作用

2、丰富:④材料丰富⑤论据充足⑥形象丰满⑦意境深远

3、有文采:⑧用词贴切⑨句式灵活⑩善于运用修辞手法⑾文句有表现力

4、有创意:⑿见解新颖⒀材料新鲜⒁构思精巧⒂推理想象有独到之处⒃有个性特征。

例:人生如“中锋用笔,不偏不倚”

“中锋用笔,不偏不倚”。习主席说,中国青年要保持初生牛犊不怕虎,越是艰难越向前的精神。一如从广东江到湘西的“湘西支教小橘灯”殷沙漫,远赴穷厄之地奉献自己的青年,为大山的孩子们送去知识殿堂的钥匙;一如从叛逆摇滚青年到乡村音乐教师的顾压,为大山里最初只有几十个人的小学送去音乐,成立摇滚乐队,红极一时,为其打开扶智之门。

请评价上文的优缺点。

二、结构确认

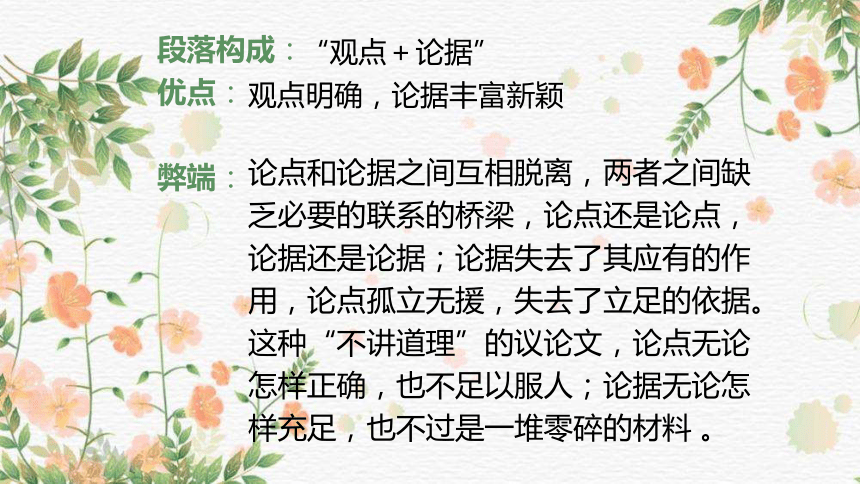

(一)观点+材料=?

段落构成:

优点:

弊端:

“观点+论据”

观点明确,论据丰富新颖

论点和论据之间互相脱离,两者之间缺乏必要的联系的桥梁,论点还是论点,论据还是论据;论据失去了其应有的作用,论点孤立无援,失去了立足的依据。这种“不讲道理”的议论文,论点无论怎样正确,也不足以服人;论据无论怎样充足,也不过是一堆零碎的材料 。

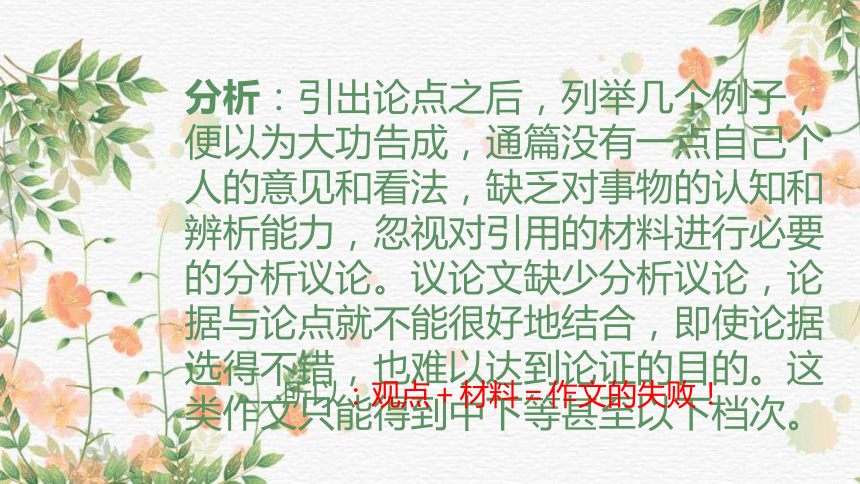

分析:引出论点之后,列举几个例子,便以为大功告成,通篇没有一点自己个人的意见和看法,缺乏对事物的认知和辨析能力,忽视对引用的材料进行必要的分析议论。议论文缺少分析议论,论据与论点就不能很好地结合,即使论据选得不错,也难以达到论证的目的。这类作文只能得到中下等甚至以下档次。

所以:观点+材料=作文的失败!

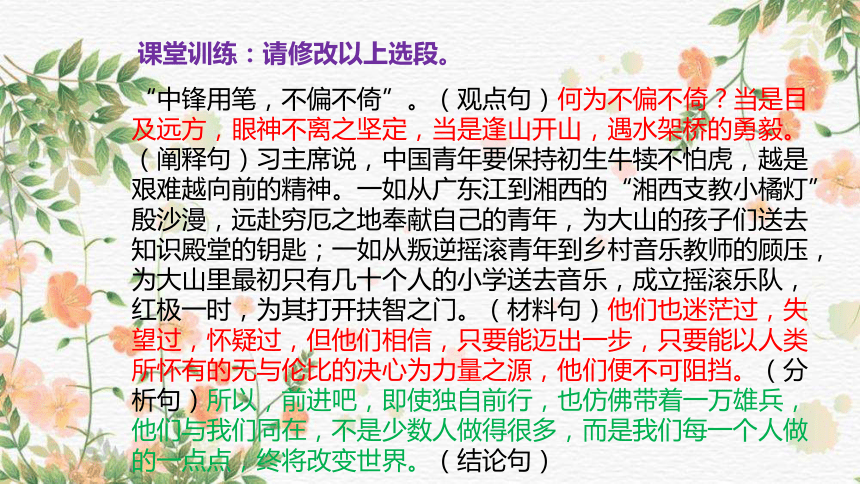

课堂训练:请修改以上选段。

“中锋用笔,不偏不倚”。(观点句)何为不偏不倚?当是目及远方,眼神不离之坚定,当是逢山开山,遇水架桥的勇毅。(阐释句)习主席说,中国青年要保持初生牛犊不怕虎,越是艰难越向前的精神。一如从广东江到湘西的“湘西支教小橘灯”殷沙漫,远赴穷厄之地奉献自己的青年,为大山的孩子们送去知识殿堂的钥匙;一如从叛逆摇滚青年到乡村音乐教师的顾压,为大山里最初只有几十个人的小学送去音乐,成立摇滚乐队,红极一时,为其打开扶智之门。(材料句)他们也迷茫过,失望过,怀疑过,但他们相信,只要能迈出一步,只要能以人类所怀有的无与伦比的决心为力量之源,他们便不可阻挡。(分析句)所以,前进吧,即使独自前行,也仿佛带着一万雄兵,他们与我们同在,不是少数人做得很多,而是我们每一个人做的一点点,终将改变世界。(结论句)

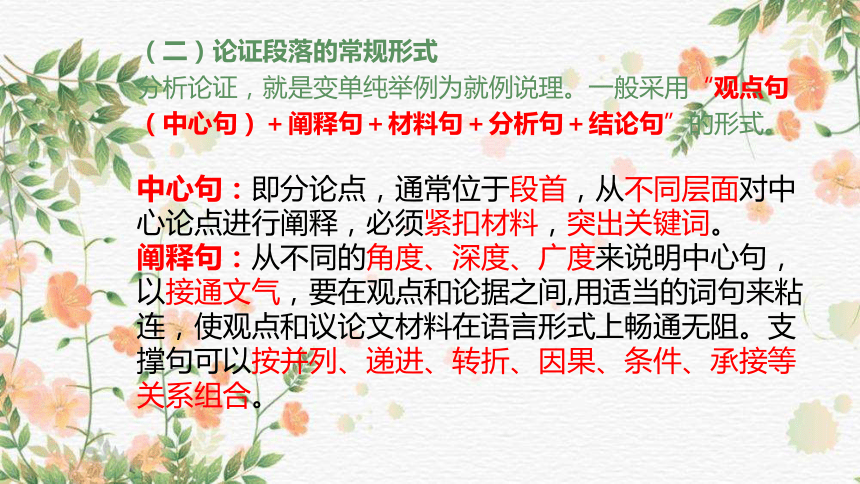

(二)论证段落的常规形式

分析论证,就是变单纯举例为就例说理。一般采用“观点句(中心句)+阐释句+材料句+分析句+结论句”的形式。

中心句:即分论点,通常位于段首,从不同层面对中心论点进行阐释,必须紧扣材料,突出关键词。

阐释句:从不同的角度、深度、广度来说明中心句,以接通文气,要在观点和论据之间,用适当的词句来粘连,使观点和议论文材料在语言形式上畅通无阻。支撑句可以按并列、递进、转折、因果、条件、承接等关系组合。

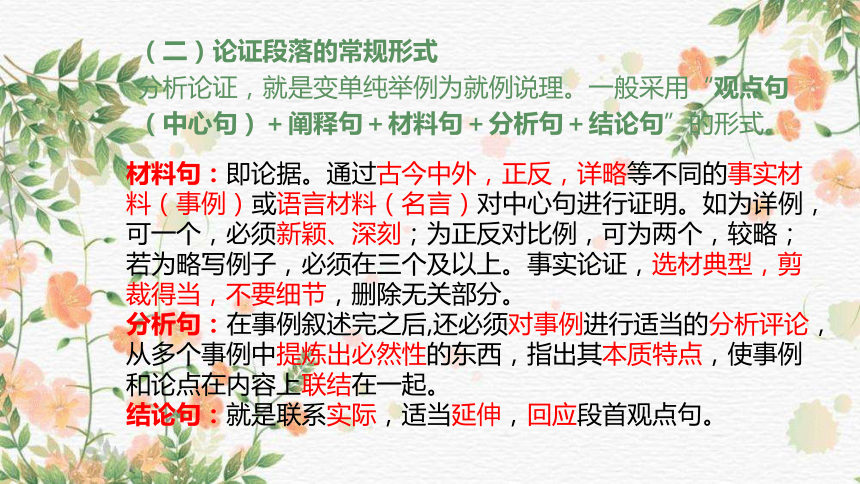

(二)论证段落的常规形式

分析论证,就是变单纯举例为就例说理。一般采用“观点句(中心句)+阐释句+材料句+分析句+结论句”的形式。

材料句:即论据。通过古今中外,正反,详略等不同的事实材料(事例)或语言材料(名言)对中心句进行证明。如为详例,可一个,必须新颖、深刻;为正反对比例,可为两个,较略;若为略写例子,必须在三个及以上。事实论证,选材典型,剪裁得当,不要细节,删除无关部分。

分析句:在事例叙述完之后,还必须对事例进行适当的分析评论,从多个事例中提炼出必然性的东西,指出其本质特点,使事例和论点在内容上联结在一起。

结论句:就是联系实际,适当延伸,回应段首观点句。

(二)论证段落的常规形式

分析论证,就是变单纯举例为就例说理。一般采用“观点句(中心句)+阐释句+材料句+分析句+结论句”的形式。

N:在新材料作文以及要求中明确点明身份的作文中,分析句和材料句最好还要结合身份,回扣材料。

(三)明确重点

在以上五类句型中,阐释句和分析句最能体现思维的“深刻”。故作文“深刻”的升格训练主要从这两方面进行。尤其是近年来重点考查思辨类的作文,越来越多的作文在衔接段甚至论证段中出现大量的说理。

结论:论证方法升格——说理才是硬道理

三、阐释论点的方法

对分论点的阐释与对中心论点的阐释本质上并无区别,都是从提出问题——分析问题——解决问题(是什么——为什么——怎么样)三个层面进行思考。若只从一个角度思考,可以作为对分论点的阐释,若从三个层面进行,则可以是对中心论点的拆分。阐释论点除了能让论点更清晰、更准确、更易懂以外,另一个重要的功能是以阐释为桥梁,为寻找论据确定方向,提供思路。

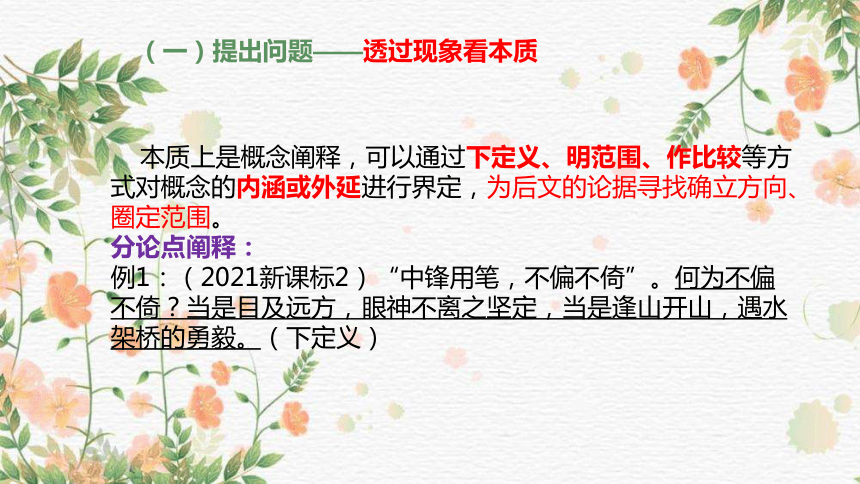

(一)提出问题——透过现象看本质

本质上是概念阐释,可以通过下定义、明范围、作比较等方式对概念的内涵或外延进行界定,为后文的论据寻找确立方向、圈定范围。

分论点阐释:

例1:(2021新课标2)“中锋用笔,不偏不倚”。何为不偏不倚?当是目及远方,眼神不离之坚定,当是逢山开山,遇水架桥的勇毅。(下定义)

(一)提出问题——透过现象看本质

特殊说明:词项的内涵是指该词项所反映的对象的本质属性的总和,如“商品”的内涵就是“为交换而生产的劳动产品”;词项的外延是指具有该词项所反映的本质属性的一切对象,也即词项指代的事物所组成的那个类,如“商品”的外延就是各种商品对象所组成的那个类。

严格意义上的“下定义”,必须抓住被定义事物的基本属性和本质特征,即内涵;但在写作中的“下定义”要求较低,可以用“外延”来“偷换”“内涵”,已达到方便举例的目的。

(一)提出问题——透过现象看本质

特殊说明:词项的内涵是指该词项所反映的对象的本质属性的总和,如“商品”的内涵就是“为交换而生产的劳动产品”;词项的外延是指具有该词项所反映的本质属性的一切对象,也即词项指代的事物所组成的那个类,如“商品”的外延就是各种商品对象所组成的那个类。

严格意义上的“下定义”,必须抓住被定义事物的基本属性和本质特征,即内涵;但在写作中的“下定义”要求较低,可以用“外延”来“偷换”“内涵”,已达到方便举例的目的。

(一)提出问题——透过现象看本质

例2:(《拿来主义》)中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。(外延)自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”;还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进“象征主义”,此后是顺便到欧洲传道。(外延)我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

(一)提出问题——透过现象看本质

例3:(2018新课标2)爱国主义,是对祖国的一种积极和支持的态度(内涵),集中表现为民族自尊心和民族自信心,是为保卫祖国和争取祖国的独立富强而献身的奋斗精神(外延)。爱国主义最基本、最本质、最重要的表现,就在于不遗余力地维护祖国统一,加强民族团结,构建和谐社会,为实现中华民族的伟大复兴而作出自己的贡献。(外延)“五一”是劳动者奋斗者的节日,“五四”是青年人的节日,两者比邻,为奋斗中的青年人坚定爱国情怀营造了良好氛围。

(一)提出问题——透过现象看本质

例4:(2021新课标2)“逆风起笔,藏而不露”。此处之藏,非躲藏、隐藏,也非什么避世之意,而是力量之积蓄,薄发之厚积。(作比较)

例5:(2019新课标1)我深感劳动之日去吾辈远矣。本次演讲所针对的劳动,指的是狭义上的劳动,即体力劳动。(明范围)我们可以看到,我们身处一个科技日新月异的时代,脑力劳动能创造的财富早已不是体力劳动能望其项背的;各类人工智能发展迅速,人类从繁杂、辛苦的体力劳动中解放出来,实是大势所趋,合情合理。那么,劳动本身对我们青年人便没有价值了吗?

(一)提出问题——透过现象看本质

中心论点拆分:

例6:(2020新课标1)

鲍叔之贤,贤在忠勇。

鲍叔之贤,贤在知人。

鲍叔之贤,贤在自知。(明范围)

(一)提出问题——透过现象看本质

常见思维和句式:

承接思维:首先……其次……

递进思维:是……更是……;不但……而且……;“更有甚者”

让步思维:“诚然”“固然”“的确”

类比思维:“以此类推”“无独有偶”

对比思维:不是……而是……

辩证思维:……未必……;此处指的是……

(一)提出问题——透过现象看本质

课堂小练一:

从“是什么”的角度阐释论点“立义以为的”。

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

需要注意的是,因果关系不是一个单一层次的关系,有的是由果溯因,有的是从因到果;同为原因,也有内外、表里、主次、主客之别,应从多个方面入手。

分论点阐发:

例7:(2020新课标2)

当代青年要关注时代,胸怀家国,放眼世界。因为青年之于社会,犹鲜活细胞之在身,青年的品行就是国家的方向,青年的未来就将是国家的未来。(溯因)

当代青年要关注时代,胸怀家国,放眼世界。个人命运唯有与国家命运、世界形势紧密结合,才能共同担起时代的重担。(求果)

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

例8:钱是万恶之源。因为具有与任何商品进行等价交换的现实合法性。(溯因)一方面,钱既是财富的象征,又是一般等价物。它具有无限的效力,因此能煽起人的无穷贪欲(客观原因)。但是另一方面,每个人对于金钱的占有又都是有限的,无限的欲望根本不可能得到满足。正是金钱这种效用无限性和占有有限性之间的矛盾,使它比其他任何物品都更能激起人心中的非分之想,从而使人迷失良知,堕人邪恶。(主观原因)

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

中心论点拆分:

例9:(2020新课标1)

胸襟宽广方可拥高尚德行;

胸襟宽广方可获深厚友情;

胸襟宽广方可成一方霸业。(求果)

例10:(2021新课标2)

逆锋起笔,藏而不露,方能积攒实力,一鸣惊人。

中锋用笔,不偏不倚,方能踏身正道,无愧天下。

停滞迂回,缓缓出头,方能反省自身,充盈本心。(求果)

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

常见思维和句式:

假设思维:“如果……”

因果思维:“因为……所以……”“一方面……另一方面……”

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

课堂小练二:

从“为什么”的角度阐释论点“立义以为的”。

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

课堂小练二:

从“为什么”的角度阐释论点“立义以为的”。

(三)解决问题——观点具有启发作用

解决问题的方法并非单一,而是可以拓展到多角度:如个人(行为、心理、品性、主客等)、家庭、社会、历史文化传统、道德道义、法律法治等;是最容易进行分类阐释的一种方法,而且最便于直接与材料相结合。

(三)解决问题——观点具有启发作用

分论点阐发:

例11:(《拿来主义)所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢?我想,首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。“拿来主义”者是全不这样的。

(三)解决问题——观点具有启发作用

(2021新课标2)中锋用笔,行端坐正,此之谓不偏不倚。《论语》有言:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不行。”债务缠身,企业几近破产,诚信奶奶耄耋之年毅然打拼还债两千余万;(个人)亏损之中,不忘风“豫”同舟,闽企鸿星尔克低调捐款,“爱意隔着山海回荡”;(企业)抗疫上半场,中国为世界争得窗口期,向世界分享抗疫经验。(国家)从个人到企业再到国家,秉行端坐正之风逢山开路、遇水架桥,失去的是旁门左道之捷径,赢得的是不偏不倚而致远。

(三)解决问题——观点具有启发作用

中心论点拆分:

例12:(2020新课标1)

逆锋起笔,藏而不露,要求青年们韬光养晦。

中锋用笔,不偏不倚,要求青年们正直坚定。

停滞迂回,缓缓出头,要求青年们不急不躁。(个人品行)

例13:(2019新课标1)

热爱劳动,从我做起,让我们大力弘扬劳动精神。劳模精神、劳动精神,是他们在劳动实践中锤炼形成的宝贵品格,是弥足珍贵的精神财富。

热爱劳动,从我做起,让我们始终尊崇劳动价值。实现我们的奋斗目标,根本上靠劳动、靠劳动者创造。

热爱劳动,从我做起,让我们努力提高劳动者素质。劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。(个人思想和行为)

(三)解决问题——观点具有启发作用

常见思维和句式:

递进思维:“要……更要……”

“一方面要……另一方面要……”

(三)解决问题——观点具有启发作用

课堂小练三:

从“怎么办”的角度阐释论点“立义以为的”。

(三)解决问题——观点具有启发作用

课堂小练三:

从“怎么办”的角度阐释论点“立义以为的”。

(四)综合运用

以上三种分析方法可单用,可混用,最佳方式为列举三种及以上阐释后,选择其中最准确、新颖的阐释展开论诉。另外,还有两种常见的方法可做辅助:

(四)综合运用

1、名句阐释

他山之石,可以攻玉。有时自己的语言很难精炼深刻的阐释话题,此时,可用相应的名言名句来代为阐发。

例14:(2021全国乙)

《吕氏春秋》里有言:“凡事之本,必先治身。”修身矫思是通向理想彼岸的风帆。

《周书苏绰传》中曾说:“表不正,不可求直影;的不明,不可责射中。”目标是通往理想彼岸的舵盘。

克雷洛夫也说过:“现实是此岸,理想是彼岸。中间隔着湍急的河流,行动则是架在河上的桥梁。”实践是到达理想彼岸的动力。

(四)综合运用

2、另辟蹊径

有时我们很难直接从正面对论点进行阐释说明,这时可以尝试从反面或侧面对论点进行反证。

例15:(2021新课标2)中锋用笔,不偏不倚。提笔不偏,行笔不倚,才写得好字。绝大多数人可以做到“提笔不偏”,但很少有人能做到“行笔不倚”。

例16:(2021新课标2)写“人”时中锋用笔,不偏不倚;做人时坚守正义,不入歧途。坚守正义或许会有所失,毕竟鱼与熊掌不可兼得,但入歧途的代价会更惨重。

四、本周作文

(2021年全国乙卷)古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻,他说:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的,奠而后发,发必中矣。”大意是,只要不断加强修养,端正思想,并将“义”作为确定的目标,再付诸行动,就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高2022级作文升格训练之

学习写得深刻——阐释论点

一、标准解读

发展等级(20分),在以下“四项”中选择该篇作文比较突出的“一项”打分。

1、深刻:①透过现象看本质②揭示事物内在的因果关系③观点具有启发作用

2、丰富:④材料丰富⑤论据充足⑥形象丰满⑦意境深远

3、有文采:⑧用词贴切⑨句式灵活⑩善于运用修辞手法⑾文句有表现力

4、有创意:⑿见解新颖⒀材料新鲜⒁构思精巧⒂推理想象有独到之处⒃有个性特征。

例:人生如“中锋用笔,不偏不倚”

“中锋用笔,不偏不倚”。习主席说,中国青年要保持初生牛犊不怕虎,越是艰难越向前的精神。一如从广东江到湘西的“湘西支教小橘灯”殷沙漫,远赴穷厄之地奉献自己的青年,为大山的孩子们送去知识殿堂的钥匙;一如从叛逆摇滚青年到乡村音乐教师的顾压,为大山里最初只有几十个人的小学送去音乐,成立摇滚乐队,红极一时,为其打开扶智之门。

请评价上文的优缺点。

二、结构确认

(一)观点+材料=?

段落构成:

优点:

弊端:

“观点+论据”

观点明确,论据丰富新颖

论点和论据之间互相脱离,两者之间缺乏必要的联系的桥梁,论点还是论点,论据还是论据;论据失去了其应有的作用,论点孤立无援,失去了立足的依据。这种“不讲道理”的议论文,论点无论怎样正确,也不足以服人;论据无论怎样充足,也不过是一堆零碎的材料 。

分析:引出论点之后,列举几个例子,便以为大功告成,通篇没有一点自己个人的意见和看法,缺乏对事物的认知和辨析能力,忽视对引用的材料进行必要的分析议论。议论文缺少分析议论,论据与论点就不能很好地结合,即使论据选得不错,也难以达到论证的目的。这类作文只能得到中下等甚至以下档次。

所以:观点+材料=作文的失败!

课堂训练:请修改以上选段。

“中锋用笔,不偏不倚”。(观点句)何为不偏不倚?当是目及远方,眼神不离之坚定,当是逢山开山,遇水架桥的勇毅。(阐释句)习主席说,中国青年要保持初生牛犊不怕虎,越是艰难越向前的精神。一如从广东江到湘西的“湘西支教小橘灯”殷沙漫,远赴穷厄之地奉献自己的青年,为大山的孩子们送去知识殿堂的钥匙;一如从叛逆摇滚青年到乡村音乐教师的顾压,为大山里最初只有几十个人的小学送去音乐,成立摇滚乐队,红极一时,为其打开扶智之门。(材料句)他们也迷茫过,失望过,怀疑过,但他们相信,只要能迈出一步,只要能以人类所怀有的无与伦比的决心为力量之源,他们便不可阻挡。(分析句)所以,前进吧,即使独自前行,也仿佛带着一万雄兵,他们与我们同在,不是少数人做得很多,而是我们每一个人做的一点点,终将改变世界。(结论句)

(二)论证段落的常规形式

分析论证,就是变单纯举例为就例说理。一般采用“观点句(中心句)+阐释句+材料句+分析句+结论句”的形式。

中心句:即分论点,通常位于段首,从不同层面对中心论点进行阐释,必须紧扣材料,突出关键词。

阐释句:从不同的角度、深度、广度来说明中心句,以接通文气,要在观点和论据之间,用适当的词句来粘连,使观点和议论文材料在语言形式上畅通无阻。支撑句可以按并列、递进、转折、因果、条件、承接等关系组合。

(二)论证段落的常规形式

分析论证,就是变单纯举例为就例说理。一般采用“观点句(中心句)+阐释句+材料句+分析句+结论句”的形式。

材料句:即论据。通过古今中外,正反,详略等不同的事实材料(事例)或语言材料(名言)对中心句进行证明。如为详例,可一个,必须新颖、深刻;为正反对比例,可为两个,较略;若为略写例子,必须在三个及以上。事实论证,选材典型,剪裁得当,不要细节,删除无关部分。

分析句:在事例叙述完之后,还必须对事例进行适当的分析评论,从多个事例中提炼出必然性的东西,指出其本质特点,使事例和论点在内容上联结在一起。

结论句:就是联系实际,适当延伸,回应段首观点句。

(二)论证段落的常规形式

分析论证,就是变单纯举例为就例说理。一般采用“观点句(中心句)+阐释句+材料句+分析句+结论句”的形式。

N:在新材料作文以及要求中明确点明身份的作文中,分析句和材料句最好还要结合身份,回扣材料。

(三)明确重点

在以上五类句型中,阐释句和分析句最能体现思维的“深刻”。故作文“深刻”的升格训练主要从这两方面进行。尤其是近年来重点考查思辨类的作文,越来越多的作文在衔接段甚至论证段中出现大量的说理。

结论:论证方法升格——说理才是硬道理

三、阐释论点的方法

对分论点的阐释与对中心论点的阐释本质上并无区别,都是从提出问题——分析问题——解决问题(是什么——为什么——怎么样)三个层面进行思考。若只从一个角度思考,可以作为对分论点的阐释,若从三个层面进行,则可以是对中心论点的拆分。阐释论点除了能让论点更清晰、更准确、更易懂以外,另一个重要的功能是以阐释为桥梁,为寻找论据确定方向,提供思路。

(一)提出问题——透过现象看本质

本质上是概念阐释,可以通过下定义、明范围、作比较等方式对概念的内涵或外延进行界定,为后文的论据寻找确立方向、圈定范围。

分论点阐释:

例1:(2021新课标2)“中锋用笔,不偏不倚”。何为不偏不倚?当是目及远方,眼神不离之坚定,当是逢山开山,遇水架桥的勇毅。(下定义)

(一)提出问题——透过现象看本质

特殊说明:词项的内涵是指该词项所反映的对象的本质属性的总和,如“商品”的内涵就是“为交换而生产的劳动产品”;词项的外延是指具有该词项所反映的本质属性的一切对象,也即词项指代的事物所组成的那个类,如“商品”的外延就是各种商品对象所组成的那个类。

严格意义上的“下定义”,必须抓住被定义事物的基本属性和本质特征,即内涵;但在写作中的“下定义”要求较低,可以用“外延”来“偷换”“内涵”,已达到方便举例的目的。

(一)提出问题——透过现象看本质

特殊说明:词项的内涵是指该词项所反映的对象的本质属性的总和,如“商品”的内涵就是“为交换而生产的劳动产品”;词项的外延是指具有该词项所反映的本质属性的一切对象,也即词项指代的事物所组成的那个类,如“商品”的外延就是各种商品对象所组成的那个类。

严格意义上的“下定义”,必须抓住被定义事物的基本属性和本质特征,即内涵;但在写作中的“下定义”要求较低,可以用“外延”来“偷换”“内涵”,已达到方便举例的目的。

(一)提出问题——透过现象看本质

例2:(《拿来主义》)中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。(外延)自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”;还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进“象征主义”,此后是顺便到欧洲传道。(外延)我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

(一)提出问题——透过现象看本质

例3:(2018新课标2)爱国主义,是对祖国的一种积极和支持的态度(内涵),集中表现为民族自尊心和民族自信心,是为保卫祖国和争取祖国的独立富强而献身的奋斗精神(外延)。爱国主义最基本、最本质、最重要的表现,就在于不遗余力地维护祖国统一,加强民族团结,构建和谐社会,为实现中华民族的伟大复兴而作出自己的贡献。(外延)“五一”是劳动者奋斗者的节日,“五四”是青年人的节日,两者比邻,为奋斗中的青年人坚定爱国情怀营造了良好氛围。

(一)提出问题——透过现象看本质

例4:(2021新课标2)“逆风起笔,藏而不露”。此处之藏,非躲藏、隐藏,也非什么避世之意,而是力量之积蓄,薄发之厚积。(作比较)

例5:(2019新课标1)我深感劳动之日去吾辈远矣。本次演讲所针对的劳动,指的是狭义上的劳动,即体力劳动。(明范围)我们可以看到,我们身处一个科技日新月异的时代,脑力劳动能创造的财富早已不是体力劳动能望其项背的;各类人工智能发展迅速,人类从繁杂、辛苦的体力劳动中解放出来,实是大势所趋,合情合理。那么,劳动本身对我们青年人便没有价值了吗?

(一)提出问题——透过现象看本质

中心论点拆分:

例6:(2020新课标1)

鲍叔之贤,贤在忠勇。

鲍叔之贤,贤在知人。

鲍叔之贤,贤在自知。(明范围)

(一)提出问题——透过现象看本质

常见思维和句式:

承接思维:首先……其次……

递进思维:是……更是……;不但……而且……;“更有甚者”

让步思维:“诚然”“固然”“的确”

类比思维:“以此类推”“无独有偶”

对比思维:不是……而是……

辩证思维:……未必……;此处指的是……

(一)提出问题——透过现象看本质

课堂小练一:

从“是什么”的角度阐释论点“立义以为的”。

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

需要注意的是,因果关系不是一个单一层次的关系,有的是由果溯因,有的是从因到果;同为原因,也有内外、表里、主次、主客之别,应从多个方面入手。

分论点阐发:

例7:(2020新课标2)

当代青年要关注时代,胸怀家国,放眼世界。因为青年之于社会,犹鲜活细胞之在身,青年的品行就是国家的方向,青年的未来就将是国家的未来。(溯因)

当代青年要关注时代,胸怀家国,放眼世界。个人命运唯有与国家命运、世界形势紧密结合,才能共同担起时代的重担。(求果)

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

例8:钱是万恶之源。因为具有与任何商品进行等价交换的现实合法性。(溯因)一方面,钱既是财富的象征,又是一般等价物。它具有无限的效力,因此能煽起人的无穷贪欲(客观原因)。但是另一方面,每个人对于金钱的占有又都是有限的,无限的欲望根本不可能得到满足。正是金钱这种效用无限性和占有有限性之间的矛盾,使它比其他任何物品都更能激起人心中的非分之想,从而使人迷失良知,堕人邪恶。(主观原因)

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

中心论点拆分:

例9:(2020新课标1)

胸襟宽广方可拥高尚德行;

胸襟宽广方可获深厚友情;

胸襟宽广方可成一方霸业。(求果)

例10:(2021新课标2)

逆锋起笔,藏而不露,方能积攒实力,一鸣惊人。

中锋用笔,不偏不倚,方能踏身正道,无愧天下。

停滞迂回,缓缓出头,方能反省自身,充盈本心。(求果)

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

常见思维和句式:

假设思维:“如果……”

因果思维:“因为……所以……”“一方面……另一方面……”

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

课堂小练二:

从“为什么”的角度阐释论点“立义以为的”。

(二)分析问题——揭示事物内在的因果关系

课堂小练二:

从“为什么”的角度阐释论点“立义以为的”。

(三)解决问题——观点具有启发作用

解决问题的方法并非单一,而是可以拓展到多角度:如个人(行为、心理、品性、主客等)、家庭、社会、历史文化传统、道德道义、法律法治等;是最容易进行分类阐释的一种方法,而且最便于直接与材料相结合。

(三)解决问题——观点具有启发作用

分论点阐发:

例11:(《拿来主义)所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢?我想,首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。“拿来主义”者是全不这样的。

(三)解决问题——观点具有启发作用

(2021新课标2)中锋用笔,行端坐正,此之谓不偏不倚。《论语》有言:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不行。”债务缠身,企业几近破产,诚信奶奶耄耋之年毅然打拼还债两千余万;(个人)亏损之中,不忘风“豫”同舟,闽企鸿星尔克低调捐款,“爱意隔着山海回荡”;(企业)抗疫上半场,中国为世界争得窗口期,向世界分享抗疫经验。(国家)从个人到企业再到国家,秉行端坐正之风逢山开路、遇水架桥,失去的是旁门左道之捷径,赢得的是不偏不倚而致远。

(三)解决问题——观点具有启发作用

中心论点拆分:

例12:(2020新课标1)

逆锋起笔,藏而不露,要求青年们韬光养晦。

中锋用笔,不偏不倚,要求青年们正直坚定。

停滞迂回,缓缓出头,要求青年们不急不躁。(个人品行)

例13:(2019新课标1)

热爱劳动,从我做起,让我们大力弘扬劳动精神。劳模精神、劳动精神,是他们在劳动实践中锤炼形成的宝贵品格,是弥足珍贵的精神财富。

热爱劳动,从我做起,让我们始终尊崇劳动价值。实现我们的奋斗目标,根本上靠劳动、靠劳动者创造。

热爱劳动,从我做起,让我们努力提高劳动者素质。劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。(个人思想和行为)

(三)解决问题——观点具有启发作用

常见思维和句式:

递进思维:“要……更要……”

“一方面要……另一方面要……”

(三)解决问题——观点具有启发作用

课堂小练三:

从“怎么办”的角度阐释论点“立义以为的”。

(三)解决问题——观点具有启发作用

课堂小练三:

从“怎么办”的角度阐释论点“立义以为的”。

(四)综合运用

以上三种分析方法可单用,可混用,最佳方式为列举三种及以上阐释后,选择其中最准确、新颖的阐释展开论诉。另外,还有两种常见的方法可做辅助:

(四)综合运用

1、名句阐释

他山之石,可以攻玉。有时自己的语言很难精炼深刻的阐释话题,此时,可用相应的名言名句来代为阐发。

例14:(2021全国乙)

《吕氏春秋》里有言:“凡事之本,必先治身。”修身矫思是通向理想彼岸的风帆。

《周书苏绰传》中曾说:“表不正,不可求直影;的不明,不可责射中。”目标是通往理想彼岸的舵盘。

克雷洛夫也说过:“现实是此岸,理想是彼岸。中间隔着湍急的河流,行动则是架在河上的桥梁。”实践是到达理想彼岸的动力。

(四)综合运用

2、另辟蹊径

有时我们很难直接从正面对论点进行阐释说明,这时可以尝试从反面或侧面对论点进行反证。

例15:(2021新课标2)中锋用笔,不偏不倚。提笔不偏,行笔不倚,才写得好字。绝大多数人可以做到“提笔不偏”,但很少有人能做到“行笔不倚”。

例16:(2021新课标2)写“人”时中锋用笔,不偏不倚;做人时坚守正义,不入歧途。坚守正义或许会有所失,毕竟鱼与熊掌不可兼得,但入歧途的代价会更惨重。

四、本周作文

(2021年全国乙卷)古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻,他说:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的,奠而后发,发必中矣。”大意是,只要不断加强修养,端正思想,并将“义”作为确定的目标,再付诸行动,就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

同课章节目录