苏科版八年级数学上册 3.3 勾股定理的简单应用教案

文档属性

| 名称 | 苏科版八年级数学上册 3.3 勾股定理的简单应用教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 538.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-22 14:18:10 | ||

图片预览

文档简介

3.3 勾股定理的简单应用

【教学目标】

经历将实际问题转化为直角三角形的数学模型过程,并能转化为用勾股定理解决此类问题,渗透相关数学思想,增强学生的“用数学”的意识.在解决实际问题的过程中,发展学生的实践能力和创新精神,学会与人合作,并能与他人交流思维过程和结果,形成质疑的习惯和反思的意识.

[设计意图]勾股定理反映了直角三角形三边之间的数量关系,从边的角度进一步刻画了直角三角形的重要特征.无论是其证明还是应用都完美的体现了数形结合的数学思想,是数形结合的典范同时也具有很强的工具性.新一轮课程改革明确地指出数学教学要达到三维目标的统一,教学目标的重新定位,不仅是关注知识技能的获得,更注重学生经历体验知识的产生、形成、发展的过程和注重对学生情感态度价值观的培养,从而培养学生发现问题解决问题的能力,以及创新思维.由于勾股定理反映的是最基本的数学规律,与学生的现实生活的联系密切,而很多问题是学生所关心的或易于引发学生好奇心的问题.就解决问题的方法而言,又具有灵活性,充分体现了数学美,对培养学生的数学兴趣十分有益.培养学生的数学建模能力和数学应用能力是数学教学的重要任务之一,勾股定理的应用提供了一个重要的素材.从知识体系上说,本节课的内容既是直角三角形性质的拓展,又是后续学习“解直角三角形”等数学知识的基础,因此,本节课不仅是对勾股定理的再认识,也是对后续学习在知识和应用能力上的准备.

【教学重难点】

重点:将实际问题转化为直角三角形模型并用勾股定理解决问题.

难点:如何构建直角三角形,利用勾股定理解决实际问题.

[设计意图]基于这节课的教学思路是将实际问题抽象为数学问题,再转化为用勾股定理解决问题,关键在于建立直角三角形的模型.因此,教学重点的实质是“建模”,而如何“建模”自然成了教学难点.

【教学过程】

一、问题探究:

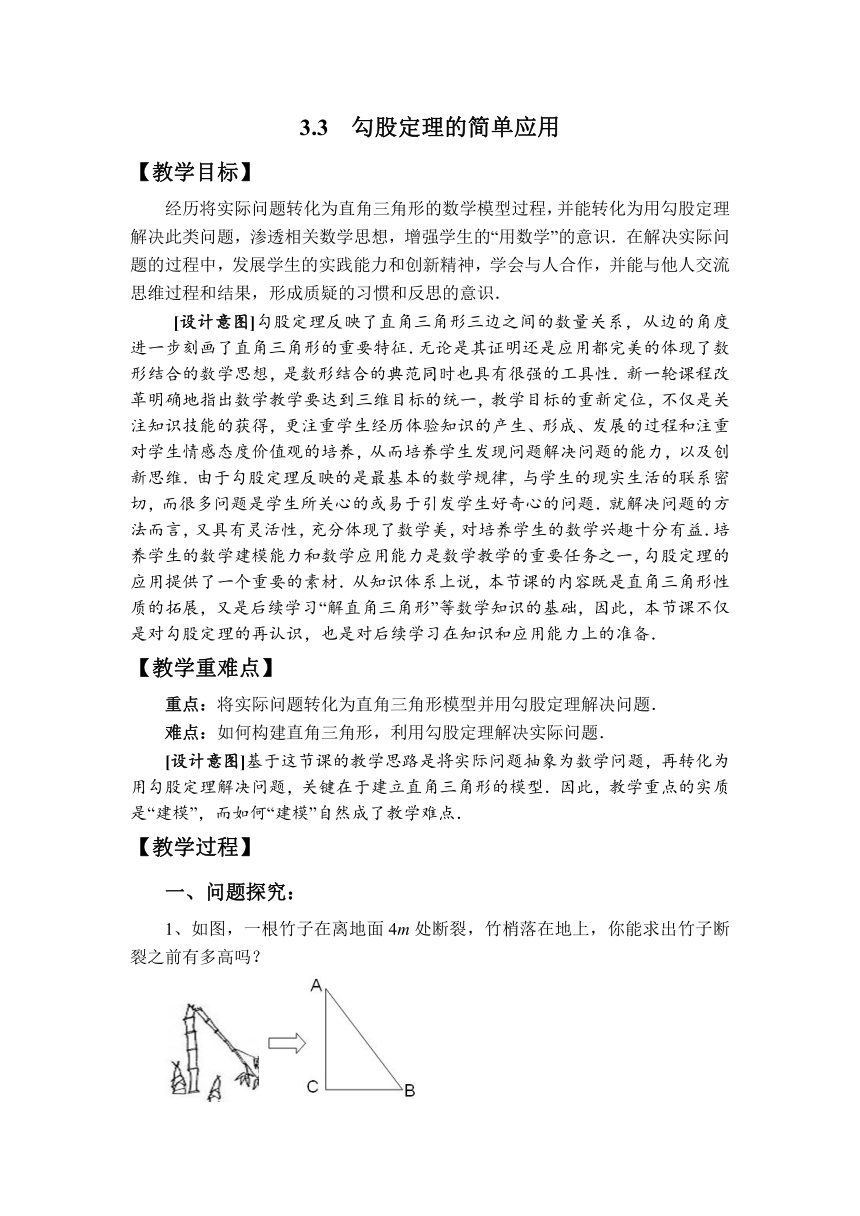

1、如图,一根竹子在离地面4m处断裂,竹梢落在地上,你能求出竹子断裂之前有多高吗?

问题:能求出断裂之前的高度吗?为什么?

小结:

①若将未折断的部分用线段AC表示,折断的部分用AB表示,连接BC,显然AC⊥BC.

②直角三角形已知一直角边的长度,无法得出另两边的长度.

[设计意图]让学生发现虽然有了直角三角形的模型,但由于缺少条件而产生解决的障碍,激发学生的求知欲.

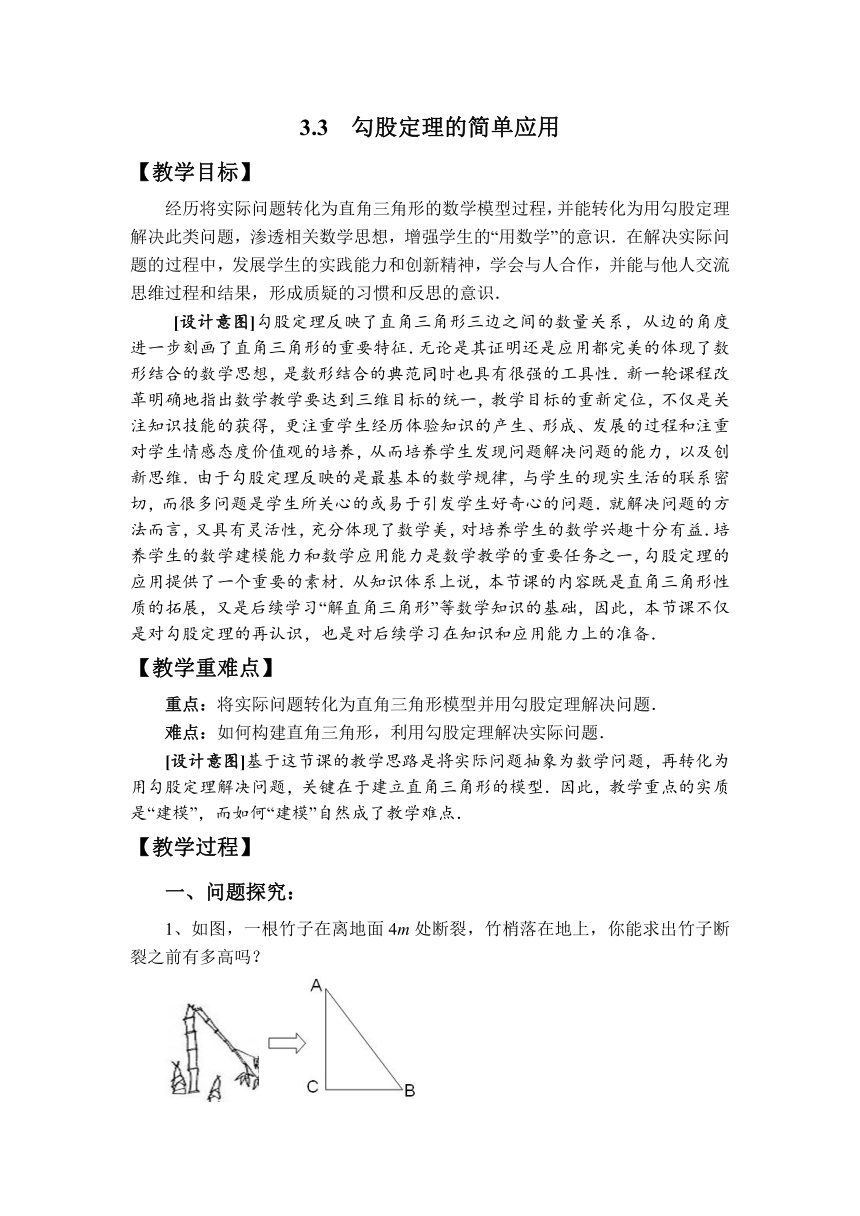

2、变式:《九章算术》中有一道“折竹” 问题:“今有竹高一丈,末折抵地,去根三尺,问折者高几何?” 题意是:一根竹子原高10尺,中部有一处折断,

竹梢触地面处离竹根3尺,试问折断处离地面多高?

①说说大意.

②类比上题,仍然有直角三角形的模型,虽然也是已知了一条直角边的长度,但是题中揭示了另两边的关系,如何解决?

[设计意图]①通过问题的讨论,学生可以进一步了解我国古代人民的聪明才智和勾股定理的悠久历史;②让学生发现直角三角形不一定要知道两边的长度才可求第三边的长度,其实,只要知道一边的长度以及另两边的关系即可用“方程”的思想方法解决问题;③体会关键——建立直角三角形模型、建立方程模型;④感受勾股定理的简单应用.

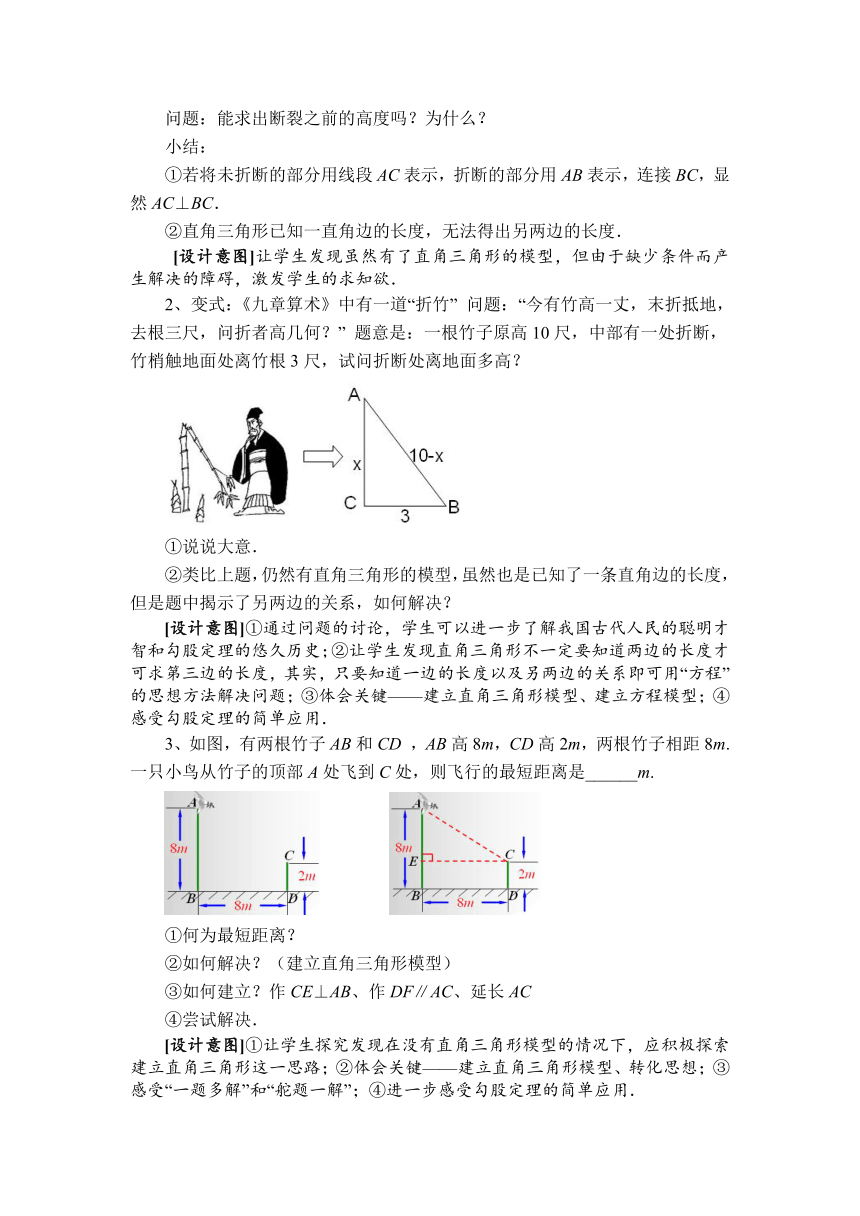

3、如图,有两根竹子AB和CD ,AB高8m,CD高2m,两根竹子相距8m.一只小鸟从竹子的顶部A处飞到C处,则飞行的最短距离是______m.

①何为最短距离?

②如何解决?(建立直角三角形模型)

③如何建立?作CE⊥AB、作DF∥AC、延长AC

④尝试解决.

[设计意图]①让学生探究发现在没有直角三角形模型的情况下,应积极探索建立直角三角形这一思路;②体会关键——建立直角三角形模型、转化思想;③感受“一题多解”和“舵题一解”;④进一步感受勾股定理的简单应用.

4、已知AD是△ABC的中线,AD=12,AB=13,BC=10. 求AC.

①是否用直角三角形的模型?

②如何说明?

③尝试解决

[设计意图]①这是勾股定理及其逆定理在数学内部的应用,设计这一问题,目的在于引导学生从中体会直角三角形与等腰三角形有着密切的联系;②把研究等腰三角形转化为研究直角三角形,这是研究问题的一种策略.

二、反思提升

【反思】如何用勾股定理解决实际问题?

[设计意图]及时进行反思,体会解题思路、关键和思想,为解决下面的问题作铺垫,培养学生的概括、反思能力.

三、尝试解决

1、△ABC中,AB=AC=13,BC=10,求△ABC的面积.

①分析已知和未知,要求面积,还缺少什么?

②通过作高,等腰三角形就转化成为什么图形?

③尝试解决;

④师生交流,写出过程;

⑤概括解题思路.

[设计意图]继续感受非直角三角形转化为直角三角形,体会“转化”思想.

2、计算图中四边形ABCD的面积.

①尝试解决;

②师生交流,写出过程;

③概括解题思路.

[设计意图]体会勾股定理和逆定理的简单应用,感受“数形结合”的思想.

3、如图,一架长为10m的梯子AB斜靠在墙上,梯子的底端离墙6m.

(1)梯子顶端离地面多高?

(2)如果梯子的顶端下滑2m,那么它底端滑动的距离是多少?

(3)你认为梯子顶端下滑的高度与它底端滑动的距离一定相等吗?若相等,请说明理由;若不相等,请举例说明.

分析:

①分析已知和未知;

②梯子在下滑过程中,哪些边在变,不变的是哪条边?

③举例完成说理过程.

[设计意图]

①进一步感受如何将实际问题转化成数学模型,并能用勾股定理解决简单的实际问题,发展学生的应用意识和应用能力;

②从问题(2)到(3)经历了由猜想到验证、从“特殊到一般”,让学生发现猜想和结论有出入.

四、小结思考

[设计意图] 总结本课问题的思路、关键和思想(方法),交流“获”与“惑”.

五、作业布置

1、《数学》课本“习题3.3”

2、《补充习题》“3.3勾股定理的简单应用”

[设计意图] 巩固所学新知,为后续数学学习奠定基础,使数学教学的价值更大.

【教学感悟】

学数学就是要好好地学“思想”.整节课运用各种教学手段来激发学生学习的兴趣和热情,组织学生活动,让学生主动参与学习的全过程,充分渗透解决问题的数学思想,为充分调动学生探索新知识的积极性.

每个环节在设计问题时,我从学生的实际水平出发,使精选的问题形成梯度,逐级上升,每个问题都力求带给学生一种新奇,一份收获.在具体操作过程中力求体现教师的主导性和学生的主体性,并充分发挥多媒体的直观性对学生进行适时的启发和引导.一开始利用“折竹”问题,让学生产生解决问题的障碍,迅速提升学生学习的兴趣,体会研究本节课内容的必要性,对本节课的成功与否起到了至关重要的作用.接着,再利用“折竹”等问题让学生体验到勾股定理与我们的生活是息息相关的,体会古人的智慧,发展学习数学的核心素养,进一步揭示了数学来源于生活,服务于生活的本质,并有效地开启学生思维的闸门.尔后,设置“最短距离”问题,让学生探究发现在没有直角三角形模型的情况下,应积极探索建立直角三角形这一思路;体会关键——建立直角三角形模型、转化思想;感受“一题多解”和“舵题一解”;进一步感受勾股定理的简单应用.继续层层深入,设置“等腰三角形”问题,目的在于引导学生从中体会直角三角形与等腰三角形有着密切的联系;把研究等腰三角形转化为研究直角三角形,这是研究问题的一种策略.

接着,不失时机地进行反思提升,体会解题思路、关键和思想,为解决下面的问题作铺垫,培养学生的概括、反思能力.

再设计几个问题,目的在于继续感受非直角三角形转化为直角三角形,体会“转化”思想;体会勾股定理和逆定理的简单应用,感受“数形结合”的思想;进一步感受如何将实际问题转化成数学模型,并能用勾股定理解决简单的实际问题,发展学生的应用意识和应用能力;经历了由猜想到验证、从“特殊到一般”,让学生发现猜想和结论有出入.

本节课设计的每一个环节都是以学生为主体,努力让学生自己去完成每一个所设计的问题,在本课学习活动中由始至终都力求体现学生是主动的探索者,让我们成为在学生学习过程中真正意义上的引导者,相信通过本节课的教学学生会有一个明显的提高.

PAGE

【教学目标】

经历将实际问题转化为直角三角形的数学模型过程,并能转化为用勾股定理解决此类问题,渗透相关数学思想,增强学生的“用数学”的意识.在解决实际问题的过程中,发展学生的实践能力和创新精神,学会与人合作,并能与他人交流思维过程和结果,形成质疑的习惯和反思的意识.

[设计意图]勾股定理反映了直角三角形三边之间的数量关系,从边的角度进一步刻画了直角三角形的重要特征.无论是其证明还是应用都完美的体现了数形结合的数学思想,是数形结合的典范同时也具有很强的工具性.新一轮课程改革明确地指出数学教学要达到三维目标的统一,教学目标的重新定位,不仅是关注知识技能的获得,更注重学生经历体验知识的产生、形成、发展的过程和注重对学生情感态度价值观的培养,从而培养学生发现问题解决问题的能力,以及创新思维.由于勾股定理反映的是最基本的数学规律,与学生的现实生活的联系密切,而很多问题是学生所关心的或易于引发学生好奇心的问题.就解决问题的方法而言,又具有灵活性,充分体现了数学美,对培养学生的数学兴趣十分有益.培养学生的数学建模能力和数学应用能力是数学教学的重要任务之一,勾股定理的应用提供了一个重要的素材.从知识体系上说,本节课的内容既是直角三角形性质的拓展,又是后续学习“解直角三角形”等数学知识的基础,因此,本节课不仅是对勾股定理的再认识,也是对后续学习在知识和应用能力上的准备.

【教学重难点】

重点:将实际问题转化为直角三角形模型并用勾股定理解决问题.

难点:如何构建直角三角形,利用勾股定理解决实际问题.

[设计意图]基于这节课的教学思路是将实际问题抽象为数学问题,再转化为用勾股定理解决问题,关键在于建立直角三角形的模型.因此,教学重点的实质是“建模”,而如何“建模”自然成了教学难点.

【教学过程】

一、问题探究:

1、如图,一根竹子在离地面4m处断裂,竹梢落在地上,你能求出竹子断裂之前有多高吗?

问题:能求出断裂之前的高度吗?为什么?

小结:

①若将未折断的部分用线段AC表示,折断的部分用AB表示,连接BC,显然AC⊥BC.

②直角三角形已知一直角边的长度,无法得出另两边的长度.

[设计意图]让学生发现虽然有了直角三角形的模型,但由于缺少条件而产生解决的障碍,激发学生的求知欲.

2、变式:《九章算术》中有一道“折竹” 问题:“今有竹高一丈,末折抵地,去根三尺,问折者高几何?” 题意是:一根竹子原高10尺,中部有一处折断,

竹梢触地面处离竹根3尺,试问折断处离地面多高?

①说说大意.

②类比上题,仍然有直角三角形的模型,虽然也是已知了一条直角边的长度,但是题中揭示了另两边的关系,如何解决?

[设计意图]①通过问题的讨论,学生可以进一步了解我国古代人民的聪明才智和勾股定理的悠久历史;②让学生发现直角三角形不一定要知道两边的长度才可求第三边的长度,其实,只要知道一边的长度以及另两边的关系即可用“方程”的思想方法解决问题;③体会关键——建立直角三角形模型、建立方程模型;④感受勾股定理的简单应用.

3、如图,有两根竹子AB和CD ,AB高8m,CD高2m,两根竹子相距8m.一只小鸟从竹子的顶部A处飞到C处,则飞行的最短距离是______m.

①何为最短距离?

②如何解决?(建立直角三角形模型)

③如何建立?作CE⊥AB、作DF∥AC、延长AC

④尝试解决.

[设计意图]①让学生探究发现在没有直角三角形模型的情况下,应积极探索建立直角三角形这一思路;②体会关键——建立直角三角形模型、转化思想;③感受“一题多解”和“舵题一解”;④进一步感受勾股定理的简单应用.

4、已知AD是△ABC的中线,AD=12,AB=13,BC=10. 求AC.

①是否用直角三角形的模型?

②如何说明?

③尝试解决

[设计意图]①这是勾股定理及其逆定理在数学内部的应用,设计这一问题,目的在于引导学生从中体会直角三角形与等腰三角形有着密切的联系;②把研究等腰三角形转化为研究直角三角形,这是研究问题的一种策略.

二、反思提升

【反思】如何用勾股定理解决实际问题?

[设计意图]及时进行反思,体会解题思路、关键和思想,为解决下面的问题作铺垫,培养学生的概括、反思能力.

三、尝试解决

1、△ABC中,AB=AC=13,BC=10,求△ABC的面积.

①分析已知和未知,要求面积,还缺少什么?

②通过作高,等腰三角形就转化成为什么图形?

③尝试解决;

④师生交流,写出过程;

⑤概括解题思路.

[设计意图]继续感受非直角三角形转化为直角三角形,体会“转化”思想.

2、计算图中四边形ABCD的面积.

①尝试解决;

②师生交流,写出过程;

③概括解题思路.

[设计意图]体会勾股定理和逆定理的简单应用,感受“数形结合”的思想.

3、如图,一架长为10m的梯子AB斜靠在墙上,梯子的底端离墙6m.

(1)梯子顶端离地面多高?

(2)如果梯子的顶端下滑2m,那么它底端滑动的距离是多少?

(3)你认为梯子顶端下滑的高度与它底端滑动的距离一定相等吗?若相等,请说明理由;若不相等,请举例说明.

分析:

①分析已知和未知;

②梯子在下滑过程中,哪些边在变,不变的是哪条边?

③举例完成说理过程.

[设计意图]

①进一步感受如何将实际问题转化成数学模型,并能用勾股定理解决简单的实际问题,发展学生的应用意识和应用能力;

②从问题(2)到(3)经历了由猜想到验证、从“特殊到一般”,让学生发现猜想和结论有出入.

四、小结思考

[设计意图] 总结本课问题的思路、关键和思想(方法),交流“获”与“惑”.

五、作业布置

1、《数学》课本“习题3.3”

2、《补充习题》“3.3勾股定理的简单应用”

[设计意图] 巩固所学新知,为后续数学学习奠定基础,使数学教学的价值更大.

【教学感悟】

学数学就是要好好地学“思想”.整节课运用各种教学手段来激发学生学习的兴趣和热情,组织学生活动,让学生主动参与学习的全过程,充分渗透解决问题的数学思想,为充分调动学生探索新知识的积极性.

每个环节在设计问题时,我从学生的实际水平出发,使精选的问题形成梯度,逐级上升,每个问题都力求带给学生一种新奇,一份收获.在具体操作过程中力求体现教师的主导性和学生的主体性,并充分发挥多媒体的直观性对学生进行适时的启发和引导.一开始利用“折竹”问题,让学生产生解决问题的障碍,迅速提升学生学习的兴趣,体会研究本节课内容的必要性,对本节课的成功与否起到了至关重要的作用.接着,再利用“折竹”等问题让学生体验到勾股定理与我们的生活是息息相关的,体会古人的智慧,发展学习数学的核心素养,进一步揭示了数学来源于生活,服务于生活的本质,并有效地开启学生思维的闸门.尔后,设置“最短距离”问题,让学生探究发现在没有直角三角形模型的情况下,应积极探索建立直角三角形这一思路;体会关键——建立直角三角形模型、转化思想;感受“一题多解”和“舵题一解”;进一步感受勾股定理的简单应用.继续层层深入,设置“等腰三角形”问题,目的在于引导学生从中体会直角三角形与等腰三角形有着密切的联系;把研究等腰三角形转化为研究直角三角形,这是研究问题的一种策略.

接着,不失时机地进行反思提升,体会解题思路、关键和思想,为解决下面的问题作铺垫,培养学生的概括、反思能力.

再设计几个问题,目的在于继续感受非直角三角形转化为直角三角形,体会“转化”思想;体会勾股定理和逆定理的简单应用,感受“数形结合”的思想;进一步感受如何将实际问题转化成数学模型,并能用勾股定理解决简单的实际问题,发展学生的应用意识和应用能力;经历了由猜想到验证、从“特殊到一般”,让学生发现猜想和结论有出入.

本节课设计的每一个环节都是以学生为主体,努力让学生自己去完成每一个所设计的问题,在本课学习活动中由始至终都力求体现学生是主动的探索者,让我们成为在学生学习过程中真正意义上的引导者,相信通过本节课的教学学生会有一个明显的提高.

PAGE

同课章节目录

- 第一章 全等三角形

- 1.1 全等图形

- 1.2 全等三角形

- 1.3 探索三角形全等的条件

- 数学活动 关于三角形全等的条件

- 第二章 轴对称图形

- 2.1 轴对称与轴对称图形

- 2.2 轴对称的性质

- 2.3 设计轴对称图案

- 2.4 线段、角的轴对称性

- 2.5 等腰三角形的轴对称性

- 数学活动 折纸与证明

- 第三章 勾股定理

- 3.1 勾股定理

- 3.2 勾股定理的逆定理

- 3.3 勾股定理的简单应用

- 数学活动 探寻“勾股数”

- 第四章 实数

- 4.1 平方根

- 4.2 立方根

- 4.3 实数

- 4.4 近似数

- 数学活动 有关“实数”的课题探究

- 第五章 平面直角坐标系

- 5.1 物体位置的确定

- 5.2 平面直角坐标系

- 数学活动 确定藏宝地

- 第六章 一次函数

- 6.1 函数

- 6.2 一次函数

- 6.3 一次函数的图像

- 6.4 用一次函数解决问题

- 6.5 一次函数与二元一次方程

- 6.6 一次函数、一元一次方程和一元一次不等式

- 数学活动 温度计上的一次函数