第六单元燃烧与燃料测试题-2021-2022学年九年级化学鲁教版上册(有答案)

文档属性

| 名称 | 第六单元燃烧与燃料测试题-2021-2022学年九年级化学鲁教版上册(有答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 208.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-21 21:29:32 | ||

图片预览

文档简介

第六单元《燃烧与燃料》测试题

一、单选题

1.下列有关碳单质及其化合物的说法中,正确的是

A.C60是一种新型的化合物 B.CO2和CO化学性质和物理性完全不相同

C.金刚石与石墨均可导电 D.CO2转化为CO是吸热反应

2.化学思想方法是化学实验探究的重要方法,其中之一为控制变量法。如图探究影响反应速率的因素是

A.温度 B.盐酸浓度 C.催化剂 D.固体质量

3.下列物质的性质与用途对应关系正确的是

A.天然气难溶于水,可用作燃料

B.二氧化碳可溶于水,可用于灭火

C.石墨具有导电性,可用作电池的电极

D.氮气难溶于水,可用于焊接金属时的保护气

4.对下列事实的微观解释正确的是

选项 事实 解释

A H2O与H2O2的化学性质不同 分子中含有的原子数不同

B 干冰升华后体积变大 分子间隔变大

C 碳单质有还原性 分子有还原性

D 金刚石、石墨的物理性质不同 构成物质的粒子不同

A.A B.B C.C D.D

5.化学与生产、生活密切相关,下列说法不正确的是

A.用肥皂水检验硬水和软水,硬水泡沫多,软水泡沫少

B.进入菜窖前应先检验窖内二氧化碳浓度是否超标

C.食物的腐烂变质与动植物的新陈代谢均为氧化反应

D.工业上分离液态空气制氧气,是利用液态氮和液态氧的沸点不同

6.证据推理是化学学科的核心素养,下列推理过程不正确的是

A.镁条在氧气和二氧化碳中均能燃烧,说明二氧化碳分子中有氧气

B.玻璃棒不能燃烧而火柴棒可以燃烧,说明燃烧与物质本身性质有关

C.木条在氧气中比在空气中燃烧更旺,说明燃烧与氧气的浓度有关

D.氢气在氧气中燃烧生成水,说明水中一定含有氢、氧元素

7.在实验室鉴别以下物质所用的方法或试剂,正确的是

A.氮气和二氧化碳——燃烧的木条 B.酒精和矿泉水——品尝

C.一氧化碳和二氧化碳一—通入澄清石灰水 D.镁条和铁条一一观察颜色

8.氧气和二氧化碳在性质上的相似点有

①都能支持燃烧 ②都含有氧元素 ③都易溶于水 ④都是空气的组分 ⑤通常情况下都是气体 ⑥通常情况下密度都比空气大 ⑦都可以灭火

A.①③⑤⑥ B.②③⑤⑥ C.②④⑤⑥ D.①④⑤⑦

9.下列说法正确的是

A.有颜色改变现象产生的变化一定是化学变化

B.发光放热的变化不一定是化学变化

C.酒精燃烧化学能全部转化为热能

D.只有化学变化中伴随着能量的吸收和释放

10.化学的学习使我们学会了从微观的角度认识宏观现象。下列对宏观现象解释不正确的是

A.干冰升华是因为分子的体积变大

B.闻到远处花香是因为分子在不断地运动

C.金刚石、石墨物理性质有很大的差异,是因为碳原子的排列方式不同

D.水通电分解是因为分子在化学变化中可以再分。

11.区分下列各组物质的方法不正确的量

A.水和双氧水:加二氧化锰 B.氧气、二氧化碳和氮气:闻气味

C.铜和铁:观察颜色 D.石灰水和水:通入二氧化碳

12.下列除杂或者鉴别方法错误的是

A.鉴别二氧化碳与一氧化碳:向气体中滴加紫色石蕊溶液,观察颜色变化

B.鉴别过氧化氢溶液和水:加二氧化锰,观察有无气泡产生

C.除去二氧化碳中的一氧化碳:点燃

D.除去一氧化碳中的二氧化碳:将气体通入澄清石灰水中

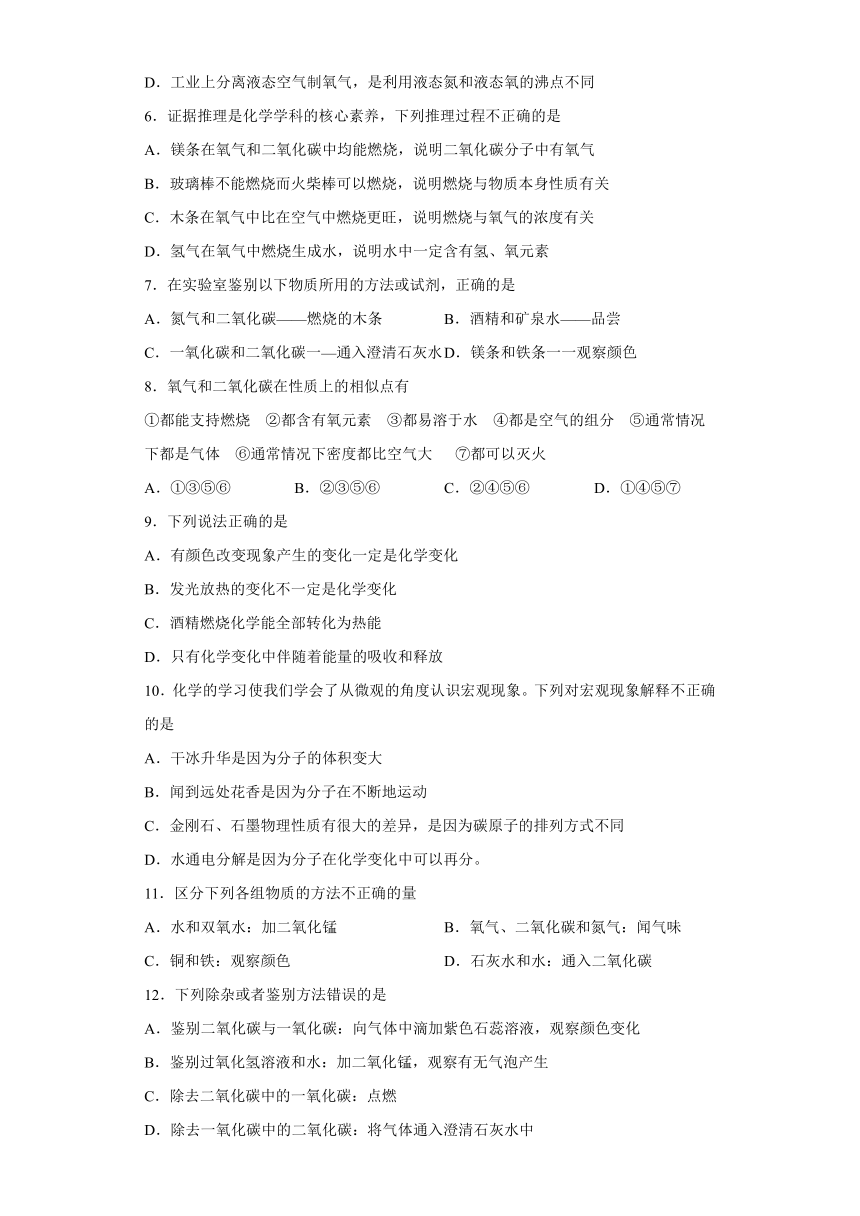

13.下列实验方法错误的是

选项 实验目的 实验方法

A 除去CO2中CO 通入适量氧气,点燃

B 除去CuO中的C 在氧气流中灼烧

C 鉴别CO2和O2 伸入带火星的木条

D 鉴别硬水与软水 加入适量肥皂水,振荡

A.A B.B C.C D.D

14.类推是化学学习中常用的思想方法,现有以下类推结果: ①氧化物都含氧元素,所以含氧元素的化合物都是氧化物; ②燃烧一般都伴随发光 发热现象,所以有发光 发热现象的变化就是燃烧; ③CO能与 Fe2O3反应生成 Fe,CO也能与 CuO反应生成 Cu; ④单质中组成元素只有一种,所以由一种元素组成的物质一定是单质; ⑤分子可以构成物质,物质一定是由分子构成的 其中说法错误的是

A.①② B.①③ C.①④⑤ D.①②④⑤

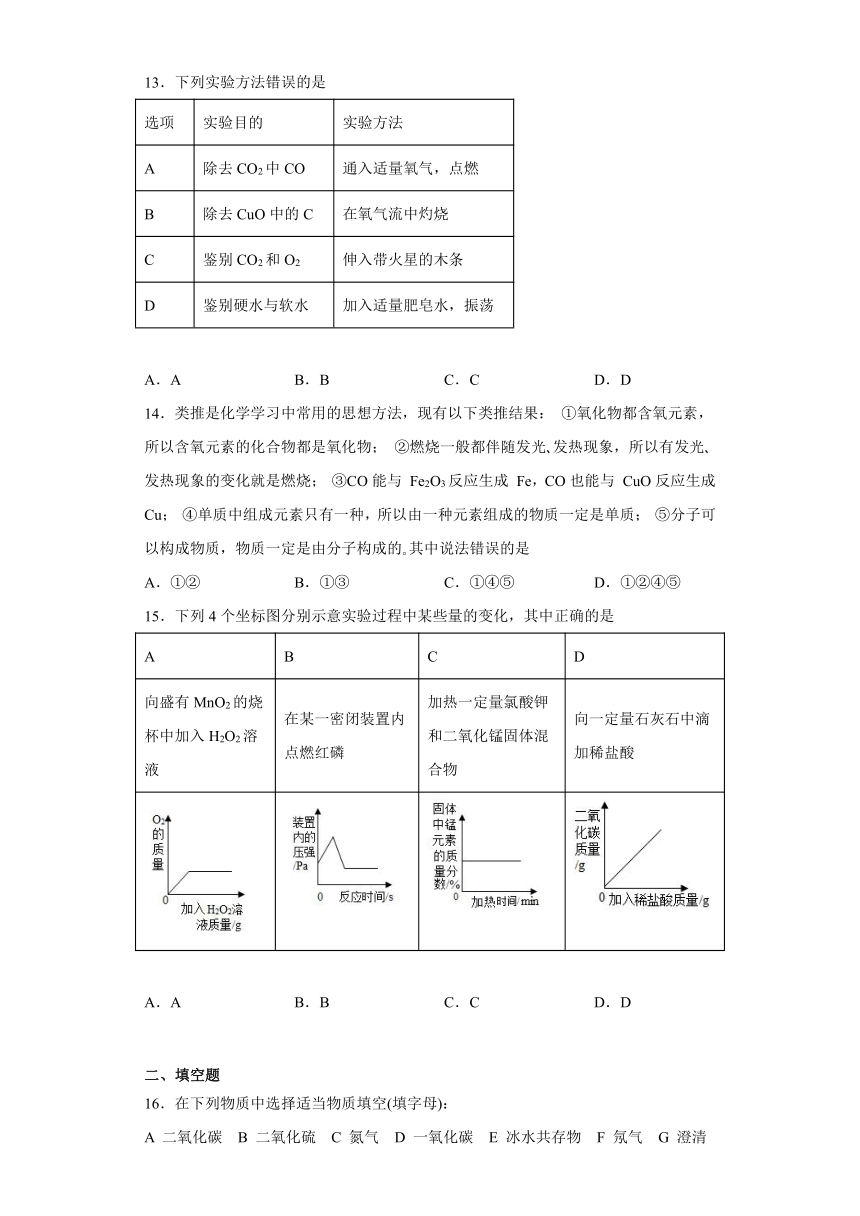

15.下列4个坐标图分别示意实验过程中某些量的变化,其中正确的是

A B C D

向盛有MnO2的烧杯中加入H2O2溶液 在某一密闭装置内点燃红磷 加热一定量氯酸钾和二氧化锰固体混合物 向一定量石灰石中滴加稀盐酸

A.A B.B C.C D.D

二、填空题

16.在下列物质中选择适当物质填空(填字母):

A 二氧化碳 B 二氧化硫 C 氮气 D 一氧化碳 E 冰水共存物 F 氖气 G 澄清石灰水

(1)通电时发出有色光的是_______;

(2)属于混合物的是_______;

(3)空气中的“温室气体”主要是指:_______;

(4)可制造化肥,也可以作保护气的是_______;

(5)对空气构成污染并能导致酸雨的气体是_______。

17.“燃烧和灭火”与人类生活、生产活动息息相关。

(1)图1中,消防员用高压水枪灭火的原理是______。

(2)图2室内起火时,如果打开门窗,火反而会烧得更旺的原因______。

(3)图3是研究粉尘爆炸的实验装置,通过打气筒得到的压缩空气将小罐中的适量面粉吹满整个容器,面粉在容器内迅速燃烧,发生了爆炸。这一现象表明了燃烧的剧烈程度与______有关。

(4)人们常用______检验地下水是硬水还是软水,生活中可用的______方法降低水的硬度。

(5)粗盐中含泥沙、氯化钙、氯化镁等杂质,如图4某同学自制的简易净水器中放置物质的顺序错误,使净水效果不理想,请按由上到下的顺序重新排列______(填字母),用此装置净化后得到的水属于______(填“纯净物”或“混合物”)。

18.燃烧是人类最早有意识利用的化学反应,火的使用标志着人类文明的伟大进步。

(1)原始人使用木柴燃烧释放的___________能烘烤食物,告别了茹毛饮血的野蛮时代。现在,人们仍然利用燃料燃烧蒸煮食物,家用液化气的成分之一丙烯(C3H6)燃烧的化学方程式为___________。从微观角度分析丙烯液化与丙烯燃烧两个过程的主要区别___________。

(2)燃烧产生的高温可用于冶炼金属。木炭在高温条件下与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,该反应的化学方程式为___________。铜的使用使人类社会迈入青铜器时代。

(3)在大棚中燃烧沼气可以提高作物产量,沼气的主要成分燃烧的微观示意图如下:

下列说法正确的有___________。

A.参加反应的与的质量比为16:32

B.该反应属于氧化反应

C.点燃沼气前,需要检验纯度防止发生爆炸

D.生成的可做气体肥料

(4)结合上述事例,谈谈燃烧的价值___________。

三、推断题

19.A、B、C、D、E是初中化学常见的物质,A是石灰石的主要成分,E是能与血红蛋白结合的有毒气体,→表示转化关系,部分反应条件未注明。回答下列问题:

(1)写出物质B的化学式_____。反应①属于_____(“吸热”或“放热”)反应。

(2)写出C与D反应转化为A的化学方程式_____。

20.“复兴号”化学动车给五节车厢A~E分别代表初中化学教材中五种常见物质,如图所示“→”表示相邻车厢的物质间转化关系(所涉及反应均为初中常见的化学反应)。其中A、B所属的物质类别和组成元素都相同,C是用于医疗急救的气体,E是紫红色金属。

(1)请写出下列物质的化学式:A_________,D_________;

(2)A→B反应的化学方程式为_________,属于_________反应(填基本反应类型)。

(3)只有能与着两边的“车厢”都反应的“旅客”才可从此门上车,则“旅客”氢气可以从_________顺利上车(填序号)。

①门1 ②门2 ③门3 ④门4

四、实验题

21.如图是实验室中常见装置。回答下列问题。

(1)装置A中仪器m的名称是_______。

(2)用高锰酸钾制取氧气的化学方程式为_______,发生装置是_______(填字母序号)。

(3)用装置C收集O2气体时,气体应从_______(填“a”或“b”)端通入。

(4)下列气体中,只能用装置D而不能用装置C收集的是_______(填序号)。

①O2②CO ③CO2

五、计算题

22.有CO和CH4的混合气体4.8g,其中碳元素的质量分数为50%,将混合气体和氧气充分反应后,再通过足量的澄清石灰水,若每一步反应均完全,则最终得到的白色沉淀的质量为_______。

23.在实验室中,小希发现了一瓶敞口放置的氢氧化钙粉末试剂,猜想其成分中可能含有碳酸钙,并进行如下实验:

称取 10.0g 样品置于烧杯中,加入足量稀盐酸充分反应,烧杯及烧杯内物质总质量与反应时间的关系如下表所示:

反应时间/min 0 t1 t2 t3

烧杯及烧杯内物质总质量/g 280.0 278.9 277.8 277.8

根据实验过程和实验记录提供的信息,回答下列问题:

(1)小希猜想的理由是_____(用化学方程式表示),从实验数据证实了小希的猜想成立,因此药品要_____保存.

(2)从表格中看出,反应时间_____时反应完全.

(3)计算该样品中碳酸钙的质量分数.

参考答案

1.D 2.A 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.C 9.B 10.A 11.B 12.C 13.A 14.D 15.B

16.(1)F(2)G(3)A(4)C(5)B

17.(1)降低温度到可燃物的着火点以下

(2)打开门窗后增加了空气的流通,提高了室内的氧气浓度

(3)可燃物的浓度是否达到爆炸极限

(4) 肥皂水 煮沸

(5) BADC 混合物

18.热 丙烯液化是分子间的间隔变小,是物理变化;丙烯燃烧是丙烯分子变成了其他物质的分子,是化学变化 BCD 燃料燃烧产生的热量可用作取暖、做饭

19.CaO 吸热 CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3↓+ H2O

20.H2O2 CuO 分解反应 ③

22.20g

23.(1);密封;(2)t2 min;(3)50%

一、单选题

1.下列有关碳单质及其化合物的说法中,正确的是

A.C60是一种新型的化合物 B.CO2和CO化学性质和物理性完全不相同

C.金刚石与石墨均可导电 D.CO2转化为CO是吸热反应

2.化学思想方法是化学实验探究的重要方法,其中之一为控制变量法。如图探究影响反应速率的因素是

A.温度 B.盐酸浓度 C.催化剂 D.固体质量

3.下列物质的性质与用途对应关系正确的是

A.天然气难溶于水,可用作燃料

B.二氧化碳可溶于水,可用于灭火

C.石墨具有导电性,可用作电池的电极

D.氮气难溶于水,可用于焊接金属时的保护气

4.对下列事实的微观解释正确的是

选项 事实 解释

A H2O与H2O2的化学性质不同 分子中含有的原子数不同

B 干冰升华后体积变大 分子间隔变大

C 碳单质有还原性 分子有还原性

D 金刚石、石墨的物理性质不同 构成物质的粒子不同

A.A B.B C.C D.D

5.化学与生产、生活密切相关,下列说法不正确的是

A.用肥皂水检验硬水和软水,硬水泡沫多,软水泡沫少

B.进入菜窖前应先检验窖内二氧化碳浓度是否超标

C.食物的腐烂变质与动植物的新陈代谢均为氧化反应

D.工业上分离液态空气制氧气,是利用液态氮和液态氧的沸点不同

6.证据推理是化学学科的核心素养,下列推理过程不正确的是

A.镁条在氧气和二氧化碳中均能燃烧,说明二氧化碳分子中有氧气

B.玻璃棒不能燃烧而火柴棒可以燃烧,说明燃烧与物质本身性质有关

C.木条在氧气中比在空气中燃烧更旺,说明燃烧与氧气的浓度有关

D.氢气在氧气中燃烧生成水,说明水中一定含有氢、氧元素

7.在实验室鉴别以下物质所用的方法或试剂,正确的是

A.氮气和二氧化碳——燃烧的木条 B.酒精和矿泉水——品尝

C.一氧化碳和二氧化碳一—通入澄清石灰水 D.镁条和铁条一一观察颜色

8.氧气和二氧化碳在性质上的相似点有

①都能支持燃烧 ②都含有氧元素 ③都易溶于水 ④都是空气的组分 ⑤通常情况下都是气体 ⑥通常情况下密度都比空气大 ⑦都可以灭火

A.①③⑤⑥ B.②③⑤⑥ C.②④⑤⑥ D.①④⑤⑦

9.下列说法正确的是

A.有颜色改变现象产生的变化一定是化学变化

B.发光放热的变化不一定是化学变化

C.酒精燃烧化学能全部转化为热能

D.只有化学变化中伴随着能量的吸收和释放

10.化学的学习使我们学会了从微观的角度认识宏观现象。下列对宏观现象解释不正确的是

A.干冰升华是因为分子的体积变大

B.闻到远处花香是因为分子在不断地运动

C.金刚石、石墨物理性质有很大的差异,是因为碳原子的排列方式不同

D.水通电分解是因为分子在化学变化中可以再分。

11.区分下列各组物质的方法不正确的量

A.水和双氧水:加二氧化锰 B.氧气、二氧化碳和氮气:闻气味

C.铜和铁:观察颜色 D.石灰水和水:通入二氧化碳

12.下列除杂或者鉴别方法错误的是

A.鉴别二氧化碳与一氧化碳:向气体中滴加紫色石蕊溶液,观察颜色变化

B.鉴别过氧化氢溶液和水:加二氧化锰,观察有无气泡产生

C.除去二氧化碳中的一氧化碳:点燃

D.除去一氧化碳中的二氧化碳:将气体通入澄清石灰水中

13.下列实验方法错误的是

选项 实验目的 实验方法

A 除去CO2中CO 通入适量氧气,点燃

B 除去CuO中的C 在氧气流中灼烧

C 鉴别CO2和O2 伸入带火星的木条

D 鉴别硬水与软水 加入适量肥皂水,振荡

A.A B.B C.C D.D

14.类推是化学学习中常用的思想方法,现有以下类推结果: ①氧化物都含氧元素,所以含氧元素的化合物都是氧化物; ②燃烧一般都伴随发光 发热现象,所以有发光 发热现象的变化就是燃烧; ③CO能与 Fe2O3反应生成 Fe,CO也能与 CuO反应生成 Cu; ④单质中组成元素只有一种,所以由一种元素组成的物质一定是单质; ⑤分子可以构成物质,物质一定是由分子构成的 其中说法错误的是

A.①② B.①③ C.①④⑤ D.①②④⑤

15.下列4个坐标图分别示意实验过程中某些量的变化,其中正确的是

A B C D

向盛有MnO2的烧杯中加入H2O2溶液 在某一密闭装置内点燃红磷 加热一定量氯酸钾和二氧化锰固体混合物 向一定量石灰石中滴加稀盐酸

A.A B.B C.C D.D

二、填空题

16.在下列物质中选择适当物质填空(填字母):

A 二氧化碳 B 二氧化硫 C 氮气 D 一氧化碳 E 冰水共存物 F 氖气 G 澄清石灰水

(1)通电时发出有色光的是_______;

(2)属于混合物的是_______;

(3)空气中的“温室气体”主要是指:_______;

(4)可制造化肥,也可以作保护气的是_______;

(5)对空气构成污染并能导致酸雨的气体是_______。

17.“燃烧和灭火”与人类生活、生产活动息息相关。

(1)图1中,消防员用高压水枪灭火的原理是______。

(2)图2室内起火时,如果打开门窗,火反而会烧得更旺的原因______。

(3)图3是研究粉尘爆炸的实验装置,通过打气筒得到的压缩空气将小罐中的适量面粉吹满整个容器,面粉在容器内迅速燃烧,发生了爆炸。这一现象表明了燃烧的剧烈程度与______有关。

(4)人们常用______检验地下水是硬水还是软水,生活中可用的______方法降低水的硬度。

(5)粗盐中含泥沙、氯化钙、氯化镁等杂质,如图4某同学自制的简易净水器中放置物质的顺序错误,使净水效果不理想,请按由上到下的顺序重新排列______(填字母),用此装置净化后得到的水属于______(填“纯净物”或“混合物”)。

18.燃烧是人类最早有意识利用的化学反应,火的使用标志着人类文明的伟大进步。

(1)原始人使用木柴燃烧释放的___________能烘烤食物,告别了茹毛饮血的野蛮时代。现在,人们仍然利用燃料燃烧蒸煮食物,家用液化气的成分之一丙烯(C3H6)燃烧的化学方程式为___________。从微观角度分析丙烯液化与丙烯燃烧两个过程的主要区别___________。

(2)燃烧产生的高温可用于冶炼金属。木炭在高温条件下与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,该反应的化学方程式为___________。铜的使用使人类社会迈入青铜器时代。

(3)在大棚中燃烧沼气可以提高作物产量,沼气的主要成分燃烧的微观示意图如下:

下列说法正确的有___________。

A.参加反应的与的质量比为16:32

B.该反应属于氧化反应

C.点燃沼气前,需要检验纯度防止发生爆炸

D.生成的可做气体肥料

(4)结合上述事例,谈谈燃烧的价值___________。

三、推断题

19.A、B、C、D、E是初中化学常见的物质,A是石灰石的主要成分,E是能与血红蛋白结合的有毒气体,→表示转化关系,部分反应条件未注明。回答下列问题:

(1)写出物质B的化学式_____。反应①属于_____(“吸热”或“放热”)反应。

(2)写出C与D反应转化为A的化学方程式_____。

20.“复兴号”化学动车给五节车厢A~E分别代表初中化学教材中五种常见物质,如图所示“→”表示相邻车厢的物质间转化关系(所涉及反应均为初中常见的化学反应)。其中A、B所属的物质类别和组成元素都相同,C是用于医疗急救的气体,E是紫红色金属。

(1)请写出下列物质的化学式:A_________,D_________;

(2)A→B反应的化学方程式为_________,属于_________反应(填基本反应类型)。

(3)只有能与着两边的“车厢”都反应的“旅客”才可从此门上车,则“旅客”氢气可以从_________顺利上车(填序号)。

①门1 ②门2 ③门3 ④门4

四、实验题

21.如图是实验室中常见装置。回答下列问题。

(1)装置A中仪器m的名称是_______。

(2)用高锰酸钾制取氧气的化学方程式为_______,发生装置是_______(填字母序号)。

(3)用装置C收集O2气体时,气体应从_______(填“a”或“b”)端通入。

(4)下列气体中,只能用装置D而不能用装置C收集的是_______(填序号)。

①O2②CO ③CO2

五、计算题

22.有CO和CH4的混合气体4.8g,其中碳元素的质量分数为50%,将混合气体和氧气充分反应后,再通过足量的澄清石灰水,若每一步反应均完全,则最终得到的白色沉淀的质量为_______。

23.在实验室中,小希发现了一瓶敞口放置的氢氧化钙粉末试剂,猜想其成分中可能含有碳酸钙,并进行如下实验:

称取 10.0g 样品置于烧杯中,加入足量稀盐酸充分反应,烧杯及烧杯内物质总质量与反应时间的关系如下表所示:

反应时间/min 0 t1 t2 t3

烧杯及烧杯内物质总质量/g 280.0 278.9 277.8 277.8

根据实验过程和实验记录提供的信息,回答下列问题:

(1)小希猜想的理由是_____(用化学方程式表示),从实验数据证实了小希的猜想成立,因此药品要_____保存.

(2)从表格中看出,反应时间_____时反应完全.

(3)计算该样品中碳酸钙的质量分数.

参考答案

1.D 2.A 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.C 9.B 10.A 11.B 12.C 13.A 14.D 15.B

16.(1)F(2)G(3)A(4)C(5)B

17.(1)降低温度到可燃物的着火点以下

(2)打开门窗后增加了空气的流通,提高了室内的氧气浓度

(3)可燃物的浓度是否达到爆炸极限

(4) 肥皂水 煮沸

(5) BADC 混合物

18.热 丙烯液化是分子间的间隔变小,是物理变化;丙烯燃烧是丙烯分子变成了其他物质的分子,是化学变化 BCD 燃料燃烧产生的热量可用作取暖、做饭

19.CaO 吸热 CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3↓+ H2O

20.H2O2 CuO 分解反应 ③

22.20g

23.(1);密封;(2)t2 min;(3)50%

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质