第十单元改革开放与社会主义现代化建设新时期 单元测试--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第十单元改革开放与社会主义现代化建设新时期 单元测试--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-22 10:42:14 | ||

图片预览

文档简介

第十单元测试

一、单选题

1.《剑桥中华人民共和国史》写到:到1979年,集体农业活动的组织方面正发生一场意义更为深刻的变化……到1983年底,甚至这些集体农业的痕迹,也大量从中国农村消失了。“集体农业痕迹大量消失”的主要原因是

A.人民公社体制的逐步废除 B.城市经济体制改革的推进

C.家庭联产承包责任制推广 D.统一开放市场体系的形成

2.下列是中共在不同时期的农村政策,有关其表述正确的是

农业合作社农民领取土地

承包合同新时期土地流转

A.结果都维护了农民利益 B.都调动了农民生产的积极性

C.都在一定程度上改变了经营方式 D.都改变了土地所有制性质

3.20世纪50~90年代,中国城镇居民须与国营粮店建立供给和消费关系,由粮店按规定标准定期供应粮油。城镇间人口迁移和农业人口进城都要办理“粮油关系”。2001年国家正式取消这一做法,其目的是

A.消除城乡区域差别 B.推动工农业产品结构的调整

C.深化经济体制改革 D.缓解城市粮油供给紧张局面

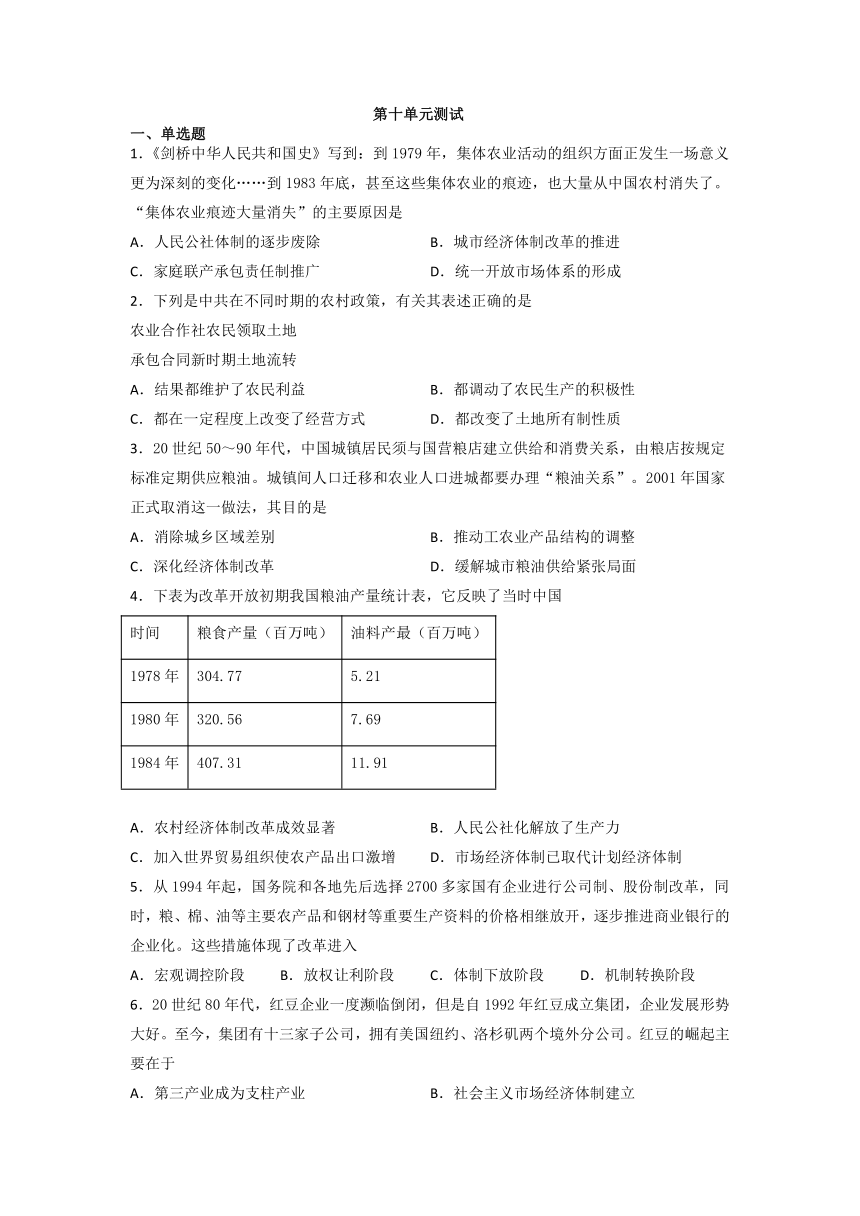

4.下表为改革开放初期我国粮油产量统计表,它反映了当时中国

时间 粮食产量(百万吨) 油料产最(百万吨)

1978年 304.77 5.21

1980年 320.56 7.69

1984年 407.31 11.91

A.农村经济体制改革成效显著 B.人民公社化解放了生产力

C.加入世界贸易组织使农产品出口激增 D.市场经济体制已取代计划经济体制

5.从1994年起,国务院和各地先后选择2700多家国有企业进行公司制、股份制改革,同时,粮、棉、油等主要农产品和钢材等重要生产资料的价格相继放开,逐步推进商业银行的企业化。这些措施体现了改革进入

A.宏观调控阶段 B.放权让利阶段 C.体制下放阶段 D.机制转换阶段

6.20世纪80年代,红豆企业一度濒临倒闭,但是自1992年红豆成立集团,企业发展形势大好。至今,集团有十三家子公司,拥有美国纽约、洛杉矶两个境外分公司。红豆的崛起主要在于

A.第三产业成为支柱产业 B.社会主义市场经济体制建立

C.人们消费观念发生变化 D.国内经济环境得到不断优化

7.20世纪90年代初,国务院放开了国家管理的737种生产资料和交通运输价格中的648种,同期也放开了国家管理的农产品收购60种价格中的50种。与此直接相关的是

A.市场经济体制的建成 B.中共十四大的召开

C.城乡生活水平的提高 D.“人世”谈判的成功

8.著名学者萧功秦说:“邓小平模式是如何从历史上演变过来的?可以用八个字来概括,那就是‘路径障碍,试错反弹’。……而摆脱这一困境的办法,并不是以邓小平为代表的执政精英预先根据某一种现成的蓝图施工,而是在实践与试错中,不断针对面临的具体矛盾、困难与问题进行政策调整。”下列史实不能印证这一观点的是

A.提出和实践“一国两制”构想 B.进行党和国家领导体制的改革

C.阐述姓“资”姓“社”标准问题 D.提出建设社会主义法治国家任务

9.2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。《民法典》的出台,是全面推进依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的一个重大举措。我国首次提出“依法治国,建设社会主义法治国家的历史任务”是在

A.中共十三大 B.中共十四大 C.中共十五大 D.中共十六大

10.1987年中共十三大从社会主义初级阶段理论出发,制定了社会主义现代化建设的“三步走”发展战略。下列属于第三步战略目标的是

A.解决人民的温饱问题 B.人民生活达到小康水平

C.建立社会主义市场经济体制 D.人民生活比较富裕,基本实现现代化

11.邓小平说:“经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。”此话体现了他主张

A.对外开放是国家发展的必要条件 B.探索中国特色的社会主义道路

C.实事求是,一切从实际情况出发 D.奉行独立自主的和平外交政策

12.1984年10月,邓小平指出:“处理国与国之间的关系,和平共处五项原则是最好的方式。其他方式,如‘大家庭’方式,‘集团政治’方式,‘势力范围’方式,都会带来矛盾,激化国际局势。”邓小平得出上述论断,是因为和平共处五项原则

A.体现了国与国一律平等的理念

B.开创了中苏两国友好的局面

C.消除了国与国之间的矛盾分歧

D.推动了上海合作组织的建立

13.1990年,邓小平指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。假设我们有五年不发展,或者是低速度发展,例如百分之四、百分之五,甚至百分之二、百分之三,会产生什么影响?这不只是经济问题,实际上是个政治问题。”邓小平意在说明

A.要与时俱进代表人民利益 B.要把马克思主义与国情相结合

C.社会主义的本质是发展生产力 D.要团结一致解放思想向前看

14.1986年,邓小平说:“设立许多公司,实际是官办机构,用公司的形式把放给下而的权又收了上来。机构多、人多,就找事情干,就抓住权不放,下边搞不活,企业没有积极性了。”材料旨在说明

A.经济体制改革有待深化

B.经济特区的示范作用

C.集体经营管理的必要性

D.市场经济的重要作用

15.改革开放以来,在邓小平有中国特色社会主义理论指导下,我国社会主义现代化建设取得了举世瞩目的成就。下列不属于邓小平理论内容的是

A.经济改革和对外开放

B.一国两制,和平统一

C.科学技术是第一生产力

D.社会主义工业化和改造并举

二、材料分析题

16.中共十七届三中全会通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出:农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局。阅读材料,回答问题。

材料一 农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样搞会不会影响到集体经济,我看这种担心是不必要的。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

材料二 深圳从一个小渔村发展成现代化的大城市,是我国发展最快的地方。

请回答:

(1)材料一中所述的“包产到户”政策最先在哪两个省份实行?为什么说“这种担心是不必要的”?

(2)根据材料二并结合所学知识,说说我国对外开放格局的特点。

三、论述题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 1979年6月,四川广汉县委书记常光南随同省领导访问英国。在考察一家公司时,省领导发现,厂长同时担任采购员和技术员,就对常光南说,回去后把你们那里按照这个改一下。常光南回去后,在向阳成立了一个农业公司,管农业,包括种子、防治病害和技术。后来又把供销社作为基础,把街上的商人组织起来,成立商业公司。还把公社的工业组织起来成立了工业公司。三个公司组织起来后,又组织农工商联合总公司。

1980年6月,四川向阳第一个摘掉人民公社牌子,挂上向阳乡人民政府牌子。事后第三天,全国人大法制委员会打电话问:“你们广汉是不是有个向阳?”回答:“有。”“是不是把公社牌子换成乡政府了?”“我们搞了一个试点。”“谁叫你们搞的?”“我们自己搞的,我们搞个试点,实验,不行就把它换了。”过了一段时间,全国人大打电话说,公社摘牌这件事请示了中央领导,可以搞试点。1983年10月,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,政社合一的人民公社体制被废除。

——摘编自常光南口述、当代口述史丛书编委会编《当代四川要事实录》

提取材料信息,说明上述材料对研究20世纪七八十年代中国改革开放有哪些史料价值。

参考答案

1.C2.C3.C4.A5.D6.D7.B8.D9.C10.D11.A12.A13.C14.A15.D

16.(1)省份:安徽和四川;

原因:因为改革是在坚持社会主义公有制为主体的基础上进行的。

(2)特点:形成了经济特区—沿海开放城市—沿海开放区—沿海港口城市—沿边开放城镇—内地省会开放城市的开放格局。这个格局的形成,标志着我国全方位、多层次、宽领域的对外开放格局的初步形成。

17.

角度 信息提取 史料价值

材料来源 材料选自原四川广汉县委书记常光南口述、当代口述史丛书编委会编《当代四川要事实录》。 口述文的作者为改革的亲历者,其口是研 究20世纪七八十年代改革开放的重要史料。

材料内容 国外考察、组织专业公司等,反映 了对外开放和经济体制改革的情 况。 可用于研究20世纪七八十年代的改革开放。 口述史从政治、经济、思想等方面反映了20世纪七八十年代的革开放情况。四川广汉县的社会变迁是中回改革开放的一个缩影。

改社建乡、《关于实行政社分开建 立乡政府的通知)等,反映了改革 开放过程中政治体制改革的情况。 可用于研究20世纪七八十年代基层政权建设及致治文明建设。

四川广汉县委、全四人大法制委员 会、中央导在改社建乡问题上的 意见观点,反映了农村改革中思 想解放的情况。 可用于研完20世纪七八十年代武革开放过程中的解放思想及精神文明建设。

一、单选题

1.《剑桥中华人民共和国史》写到:到1979年,集体农业活动的组织方面正发生一场意义更为深刻的变化……到1983年底,甚至这些集体农业的痕迹,也大量从中国农村消失了。“集体农业痕迹大量消失”的主要原因是

A.人民公社体制的逐步废除 B.城市经济体制改革的推进

C.家庭联产承包责任制推广 D.统一开放市场体系的形成

2.下列是中共在不同时期的农村政策,有关其表述正确的是

农业合作社农民领取土地

承包合同新时期土地流转

A.结果都维护了农民利益 B.都调动了农民生产的积极性

C.都在一定程度上改变了经营方式 D.都改变了土地所有制性质

3.20世纪50~90年代,中国城镇居民须与国营粮店建立供给和消费关系,由粮店按规定标准定期供应粮油。城镇间人口迁移和农业人口进城都要办理“粮油关系”。2001年国家正式取消这一做法,其目的是

A.消除城乡区域差别 B.推动工农业产品结构的调整

C.深化经济体制改革 D.缓解城市粮油供给紧张局面

4.下表为改革开放初期我国粮油产量统计表,它反映了当时中国

时间 粮食产量(百万吨) 油料产最(百万吨)

1978年 304.77 5.21

1980年 320.56 7.69

1984年 407.31 11.91

A.农村经济体制改革成效显著 B.人民公社化解放了生产力

C.加入世界贸易组织使农产品出口激增 D.市场经济体制已取代计划经济体制

5.从1994年起,国务院和各地先后选择2700多家国有企业进行公司制、股份制改革,同时,粮、棉、油等主要农产品和钢材等重要生产资料的价格相继放开,逐步推进商业银行的企业化。这些措施体现了改革进入

A.宏观调控阶段 B.放权让利阶段 C.体制下放阶段 D.机制转换阶段

6.20世纪80年代,红豆企业一度濒临倒闭,但是自1992年红豆成立集团,企业发展形势大好。至今,集团有十三家子公司,拥有美国纽约、洛杉矶两个境外分公司。红豆的崛起主要在于

A.第三产业成为支柱产业 B.社会主义市场经济体制建立

C.人们消费观念发生变化 D.国内经济环境得到不断优化

7.20世纪90年代初,国务院放开了国家管理的737种生产资料和交通运输价格中的648种,同期也放开了国家管理的农产品收购60种价格中的50种。与此直接相关的是

A.市场经济体制的建成 B.中共十四大的召开

C.城乡生活水平的提高 D.“人世”谈判的成功

8.著名学者萧功秦说:“邓小平模式是如何从历史上演变过来的?可以用八个字来概括,那就是‘路径障碍,试错反弹’。……而摆脱这一困境的办法,并不是以邓小平为代表的执政精英预先根据某一种现成的蓝图施工,而是在实践与试错中,不断针对面临的具体矛盾、困难与问题进行政策调整。”下列史实不能印证这一观点的是

A.提出和实践“一国两制”构想 B.进行党和国家领导体制的改革

C.阐述姓“资”姓“社”标准问题 D.提出建设社会主义法治国家任务

9.2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。《民法典》的出台,是全面推进依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的一个重大举措。我国首次提出“依法治国,建设社会主义法治国家的历史任务”是在

A.中共十三大 B.中共十四大 C.中共十五大 D.中共十六大

10.1987年中共十三大从社会主义初级阶段理论出发,制定了社会主义现代化建设的“三步走”发展战略。下列属于第三步战略目标的是

A.解决人民的温饱问题 B.人民生活达到小康水平

C.建立社会主义市场经济体制 D.人民生活比较富裕,基本实现现代化

11.邓小平说:“经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。”此话体现了他主张

A.对外开放是国家发展的必要条件 B.探索中国特色的社会主义道路

C.实事求是,一切从实际情况出发 D.奉行独立自主的和平外交政策

12.1984年10月,邓小平指出:“处理国与国之间的关系,和平共处五项原则是最好的方式。其他方式,如‘大家庭’方式,‘集团政治’方式,‘势力范围’方式,都会带来矛盾,激化国际局势。”邓小平得出上述论断,是因为和平共处五项原则

A.体现了国与国一律平等的理念

B.开创了中苏两国友好的局面

C.消除了国与国之间的矛盾分歧

D.推动了上海合作组织的建立

13.1990年,邓小平指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。假设我们有五年不发展,或者是低速度发展,例如百分之四、百分之五,甚至百分之二、百分之三,会产生什么影响?这不只是经济问题,实际上是个政治问题。”邓小平意在说明

A.要与时俱进代表人民利益 B.要把马克思主义与国情相结合

C.社会主义的本质是发展生产力 D.要团结一致解放思想向前看

14.1986年,邓小平说:“设立许多公司,实际是官办机构,用公司的形式把放给下而的权又收了上来。机构多、人多,就找事情干,就抓住权不放,下边搞不活,企业没有积极性了。”材料旨在说明

A.经济体制改革有待深化

B.经济特区的示范作用

C.集体经营管理的必要性

D.市场经济的重要作用

15.改革开放以来,在邓小平有中国特色社会主义理论指导下,我国社会主义现代化建设取得了举世瞩目的成就。下列不属于邓小平理论内容的是

A.经济改革和对外开放

B.一国两制,和平统一

C.科学技术是第一生产力

D.社会主义工业化和改造并举

二、材料分析题

16.中共十七届三中全会通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出:农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局。阅读材料,回答问题。

材料一 农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样搞会不会影响到集体经济,我看这种担心是不必要的。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

材料二 深圳从一个小渔村发展成现代化的大城市,是我国发展最快的地方。

请回答:

(1)材料一中所述的“包产到户”政策最先在哪两个省份实行?为什么说“这种担心是不必要的”?

(2)根据材料二并结合所学知识,说说我国对外开放格局的特点。

三、论述题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 1979年6月,四川广汉县委书记常光南随同省领导访问英国。在考察一家公司时,省领导发现,厂长同时担任采购员和技术员,就对常光南说,回去后把你们那里按照这个改一下。常光南回去后,在向阳成立了一个农业公司,管农业,包括种子、防治病害和技术。后来又把供销社作为基础,把街上的商人组织起来,成立商业公司。还把公社的工业组织起来成立了工业公司。三个公司组织起来后,又组织农工商联合总公司。

1980年6月,四川向阳第一个摘掉人民公社牌子,挂上向阳乡人民政府牌子。事后第三天,全国人大法制委员会打电话问:“你们广汉是不是有个向阳?”回答:“有。”“是不是把公社牌子换成乡政府了?”“我们搞了一个试点。”“谁叫你们搞的?”“我们自己搞的,我们搞个试点,实验,不行就把它换了。”过了一段时间,全国人大打电话说,公社摘牌这件事请示了中央领导,可以搞试点。1983年10月,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,政社合一的人民公社体制被废除。

——摘编自常光南口述、当代口述史丛书编委会编《当代四川要事实录》

提取材料信息,说明上述材料对研究20世纪七八十年代中国改革开放有哪些史料价值。

参考答案

1.C2.C3.C4.A5.D6.D7.B8.D9.C10.D11.A12.A13.C14.A15.D

16.(1)省份:安徽和四川;

原因:因为改革是在坚持社会主义公有制为主体的基础上进行的。

(2)特点:形成了经济特区—沿海开放城市—沿海开放区—沿海港口城市—沿边开放城镇—内地省会开放城市的开放格局。这个格局的形成,标志着我国全方位、多层次、宽领域的对外开放格局的初步形成。

17.

角度 信息提取 史料价值

材料来源 材料选自原四川广汉县委书记常光南口述、当代口述史丛书编委会编《当代四川要事实录》。 口述文的作者为改革的亲历者,其口是研 究20世纪七八十年代改革开放的重要史料。

材料内容 国外考察、组织专业公司等,反映 了对外开放和经济体制改革的情 况。 可用于研究20世纪七八十年代的改革开放。 口述史从政治、经济、思想等方面反映了20世纪七八十年代的革开放情况。四川广汉县的社会变迁是中回改革开放的一个缩影。

改社建乡、《关于实行政社分开建 立乡政府的通知)等,反映了改革 开放过程中政治体制改革的情况。 可用于研究20世纪七八十年代基层政权建设及致治文明建设。

四川广汉县委、全四人大法制委员 会、中央导在改社建乡问题上的 意见观点,反映了农村改革中思 想解放的情况。 可用于研完20世纪七八十年代武革开放过程中的解放思想及精神文明建设。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进