第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 检测卷 ——2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 检测卷 ——2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 594.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-22 10:44:11 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 检测卷

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

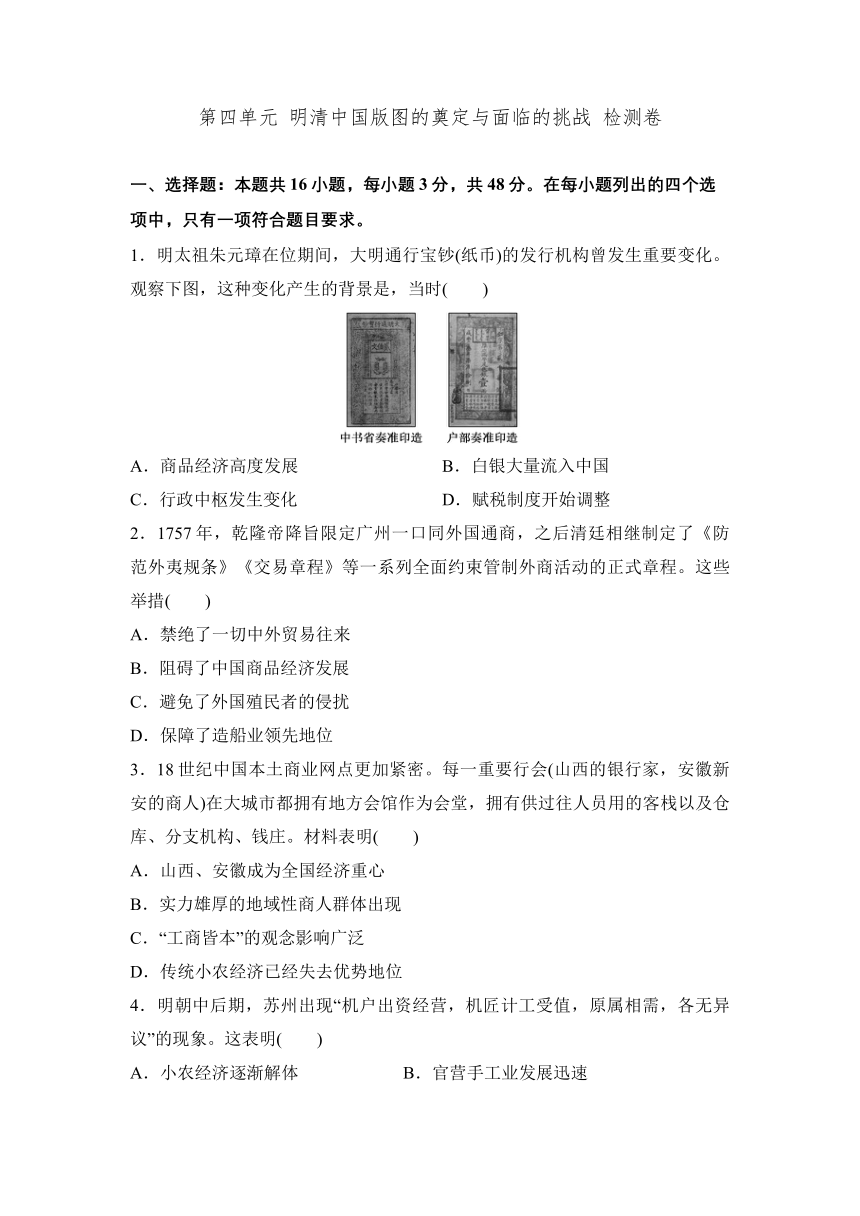

1.明太祖朱元璋在位期间,大明通行宝钞(纸币)的发行机构曾发生重要变化。观察下图,这种变化产生的背景是,当时( )

A.商品经济高度发展 B.白银大量流入中国

C.行政中枢发生变化 D.赋税制度开始调整

2.1757年,乾隆帝降旨限定广州一口同外国通商,之后清廷相继制定了《防范外夷规条》《交易章程》等一系列全面约束管制外商活动的正式章程。这些举措( )

A.禁绝了一切中外贸易往来

B.阻碍了中国商品经济发展

C.避免了外国殖民者的侵扰

D.保障了造船业领先地位

3.18世纪中国本土商业网点更加紧密。每一重要行会(山西的银行家,安徽新安的商人)在大城市都拥有地方会馆作为会堂,拥有供过往人员用的客栈以及仓库、分支机构、钱庄。材料表明( )

A.山西、安徽成为全国经济重心

B.实力雄厚的地域性商人群体出现

C.“工商皆本”的观念影响广泛

D.传统小农经济已经失去优势地位

4.明朝中后期,苏州出现“机户出资经营,机匠计工受值,原属相需,各无异议”的现象。这表明( )

A.小农经济逐渐解体 B.官营手工业发展迅速

C.生产分工更加细密 D.新型经营方式已出现

5.清代专业性农书门类齐全,涵盖各个方面。除了主要农作物以外,蚕桑花卉、畜牧兽医、种茶、养鱼、园艺果蔬、气象、水产、烟草等诸多种类都有涉及。这反映出清代( )

A.经济结构发生根本变革 B.中外经济交流频繁

C.农业经济发展水平较高 D.传统科技迈向近代化

6.在我国历史上,明朝曾有人历时27年编成了我国古代药物学的总结性著作。它是( )

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》

C.《千金方》 D.《本草纲目》

7.下图是郑和下西洋600周年纪念邮票,下列关于郑和下西洋的表述正确的是( )

A.明太祖派遣郑和先后七次远航海外

B.最远可到达非洲西海岸和红海沿岸

C.主要目的是“耀兵异域,示中国富强”

D.主要是出于经济目的,而非政治目的

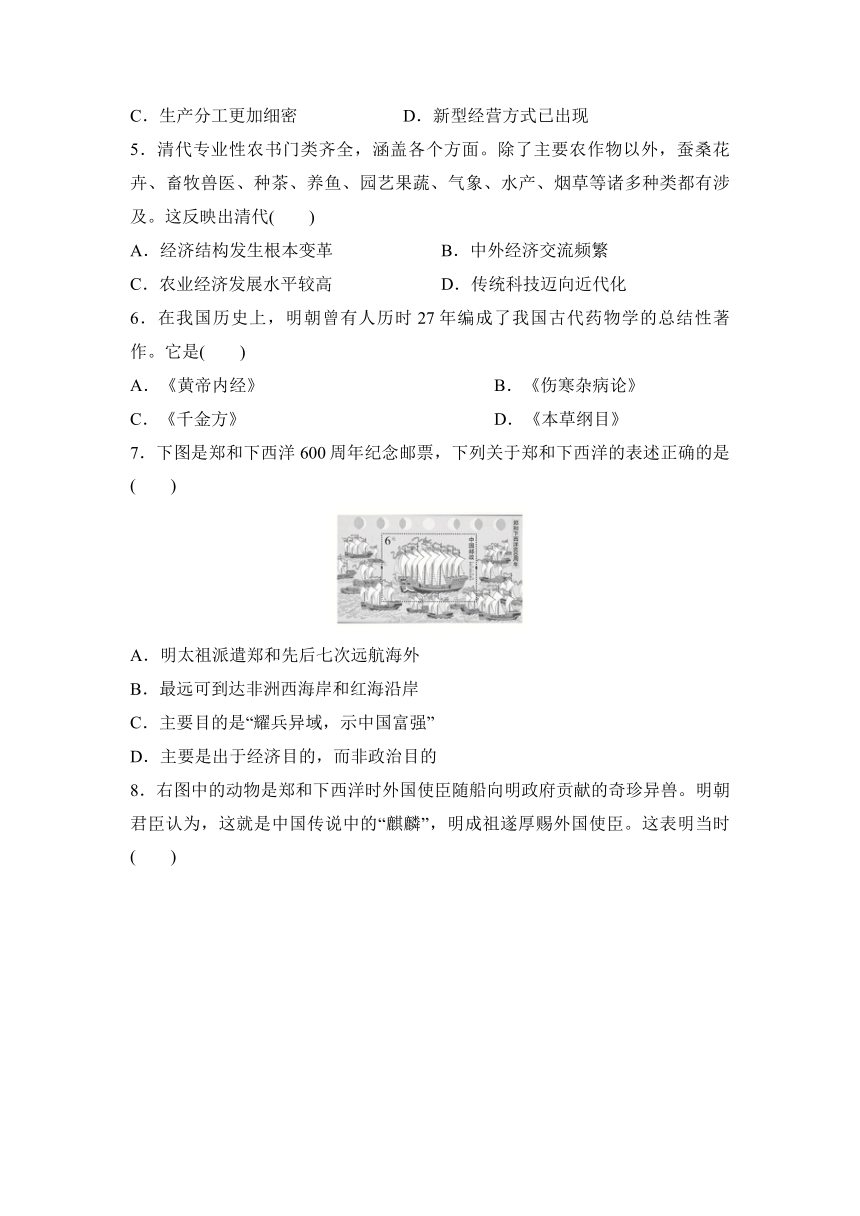

8.右图中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖遂厚赐外国使臣。这表明当时( )

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

9.《十三行史料展》记述:“几乎所有亚洲、欧洲、美洲的主要国家和地区都与广州十三行发生过直接的贸易关系。这里拥有通往世界各主要港口的环球贸易航线。……客观上造就了一个时期里著名的中西贸易中心和广州历史上令世人瞩目的经济文化的辉煌时代。”导致十三行兴盛的主要原因是( )

A.资本主义世界市场逐步形成

B.中国资本主义萌芽的出现

C.民间贸易的兴盛和发展

D.闭关锁国局面被打破

10.2018年1月,黄浦区光启南路在市政道路改造中,发现两根粗大石柱,据专家初步推断是徐光启“阁老坊”的遗物。与徐光启相关的史实是( )

A.榷场贸易 B.丝绸之路

C.朝贡贸易 D.西学东渐

11.明成祖永乐年间,北征鞑靼、瓦剌,南征交趾,派郑和七下西洋;仁宗朱高炽继位后,果断停止北征,停罢营建工程及西洋宝船,施行“恤民之政”。这一政策变化的主要目的是( )

A.缓解财政压力 B.践行儒家仁政

C.实行闭关政策 D.推动民族交融

12.明太祖朱元璋铸了一块“内臣不许干预政事”的铁牌,挂于宫门里,可后来明代政治败坏的时期,司礼监太监却成了真“宰相”,甚至成了真“皇帝”。其根本原因是( )

A.政治腐败 B.宦官专政

C.君主专制 D.中央集权

13.下表所述现象,能够表明清朝中期( )

时间 现象

嘉庆二年(1797年) 靠捐纳来弥补财政,官场上充斥着以钱买官之人,仕途拥塞不堪

嘉庆十四年(1809年) 清廷健锐营、火器营进行考核,27 000名士兵中,被列为头等的仅有60名

嘉庆十八年(1813年) 京畿和直隶、河南、山东三省交界地区爆发了天理教起义

A.军事实力的下降 B.统治危机的显现

C.阶级矛盾的激化 D.中央集权的削弱

14.文学艺术创作来源于社会生活,代表明清文化突出成就的文学艺术反映了鲜明的时代特征。下列反映清代文学艺术成就和特点的是( )

A.《三国演义》和秦腔 B.《水浒传》和昆曲

C.《红楼梦》和京剧 D.《西游记》和汉调

15.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

16.清代非常重视对全国性地图、地志的纂修。从康熙到乾隆,清政府先后三次纂修《大清一统志》,并且对台湾、西藏、新疆等边疆地区进行了详细的测量。这反映了清代( )

A.近代国家主权观念的兴起

B.政府致力于巩固一统局面

C.具有浓郁的边患危机意识

D.测绘技术水平在迅速提高

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 军机处之所以创立,部分是由于雍正帝需要一个联系紧密的助手小班子帮他起草敕令,部分由于它是避开权势显赫的亲王,从而进一步巩固皇帝权力和提高效率的手段。

——摘编自[美]徐中约《中国近代史》

材料二 军机处是皇帝处理军国大事的机密之地。军机处总揽军、政大权二端,真正成为执政的最高国家机关。军机大臣无日不被召见,无日不承命办事,出没于宫廷之间。皇帝行动所到的地方,军机大臣也无不随从在侧。军机大臣“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间”,是皇帝集权的最好工具。

(1)根据材料一,指出军机处设立的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对军机处设立的看法。

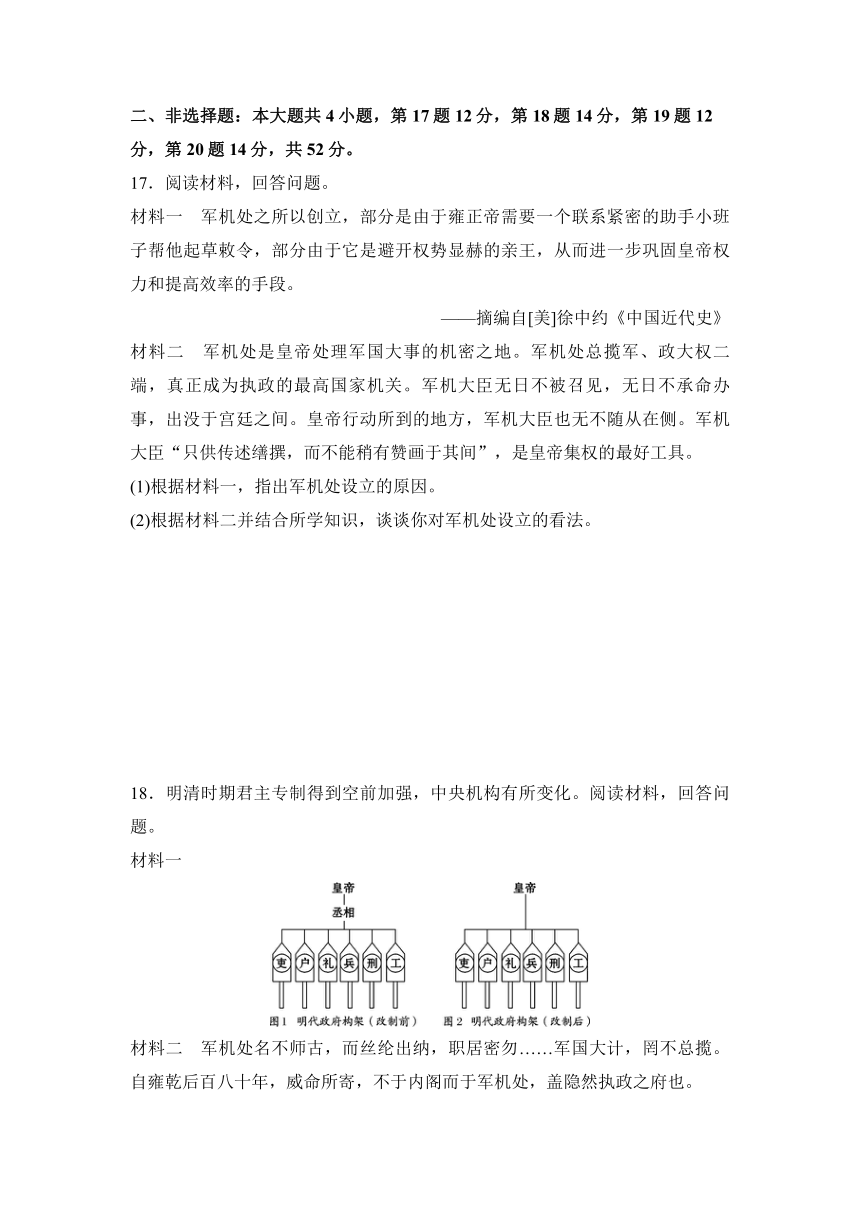

18.明清时期君主专制得到空前加强,中央机构有所变化。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿……军国大计,罔不总揽。自雍乾后百八十年,威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府也。

——《清史稿·军机大臣年表序》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析图中明代政府构架发生变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析军机处设置的时间及其影响。你是否同意对军机处“盖隐然执政之府”的评价?为什么?

(3)材料一到材料二的变化,从根本上反映了什么趋势?

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (清朝前期)一百余年间……传统政治、经济、文化发展到了新的高峰……这一时期多方面的发展并没有突破传统政治体制、社会结构以及儒家思想体系的框架……与同一时期西方国家开始由传统农业社会向现代工业社会的飞跃相比,中国前进的脚步显得迟滞而迂缓。

——摘编自张岂之《中国历史·元明清卷》

材料二 1400~1800年间……中国不仅是东亚朝贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中……也占据着支配地位……它吸引和吞噬了全世界生产的白银货币的大约一半……这一切之所以能够发生,直接缘于中国经济和中国人民在世界市场上所具有的异乎寻常的巨大的且不断增长的生产能力、技术、生产效率、竞争力和出口能力。

——摘编自贡德·弗兰克《白银资本》

材料一、二关于明清时期中国经济发展的观点不同。结合所学,围绕材料中的一种观点进行论述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

20.阅读材料,回答问题。

材料一 夫私者,人之心也。人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心矣。

——李贽《藏书》

材料二 有生之初,人各自私也,人各自利也……向使无君,人各得自私也,人各得自利也。

——黄宗羲《原君》

材料三 人之有私,固情之所不能免……世之君子必曰:有公而无私,此后代之美言,非先王之至训也。

——顾炎武《日知录》

(1)根据上述材料,归纳李贽、黄宗羲、顾炎武三位思想家对人性认识的共同点。

(2)结合时代背景,分析上述认识产生的社会根源。

(3)指出上述认识给我国经济思想带来的变化。

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.C

解析:由材料“中书省奏准”“户部奏准”可知明太祖朱元璋废除宰相制度及中书省,六部直属皇帝,行政中枢发生变化,故选C项;材料强调的是政治机构而非商品经济,排除A项;材料强调的是纸币而非白银,排除B项;材料中并未提及赋税制度,排除D项。

2.B

解析:广州一口通商和一系列约束管制外商活动的章程,说明清政府实行“海禁”政策,阻碍了中国商品经济发展,故选B项;“海禁”是严格限制而不是禁绝一切中外贸易往来,排除A项;“海禁”政策使中国日渐脱离世界发展大势,不可能避免外国殖民者的侵扰,排除C项;“海禁”政策给中国造船业沉重打击,使造船业逐渐衰落,排除D项。

3.B

解析:“在大城市都拥有地方会馆”指的是清代的商帮,而徽商、晋商是其典型代表,故选B项;山西、安徽在18世纪并不是全国经济重心,排除A项;商业网点的分布与“工商皆本”的观念无关,排除C项;18世纪小农经济仍然占据主导地位,排除D项。

4.D

解析:“机户出资经营,机匠计工受值”属于雇佣关系,这是资本主义萌芽的表现,说明当时已出现了新型经营方式,故选D项;鸦片战争后小农经济逐渐解体,时间不符,排除A项;题干描述的是民营手工业,排除B项;资本主义萌芽属于经济形态,与生产分工细密程度无关,排除C项。

5.C

解析:材料反映了清代农书专业性强,门类齐全,涉及农、林、牧、副、渔等诸多种类,说明清代农业经济发展水平较高,故C项正确;中国古代封建社会的经济结构并未发生根本性变革,排除A项;材料没有涉及中外经济交流,排除B项;材料反映的是清代农书的内容,不能体现科技的近代化,排除D项。

6.D

解析:根据题干中的关键信息“明朝”可知D项符合题意。

7.C

8.B

解析:图中的动物是长颈鹿,而明朝君臣则认为这是中国传说中的麒麟,麒麟在中国传统中被视为祥瑞之物,这说明明朝君臣用传统文化解读朝贡贸易的贡品,故B项正确。图画仍属于传统的绘画类型,故A项错误;明朝初年,东南沿海倭患严重,政府下令实行海禁,禁止官民私自出海,故C项错误;明朝君臣用中国传统文化解读外国贡品,体现的依然是“天朝上国”的传统观念,故D项错误。

9.A

解析:从材料“几乎所有亚洲、欧洲、美洲的主要国家和地区都与广州十三行发生过直接的贸易关系”看出世界性贸易的发展,而世界性贸易的发展与资本主义世界市场的形成密切相关,A项符合题意;资本主义萌芽的标志是雇佣生产方式出现,排除B项;由“十三行”看出不是民间贸易,排除C项;当时清政府仍然是闭关锁国政策,而闭关锁国政策的打破是鸦片战争后,排除D项。

10.D

解析:徐光启不仅是明代的内阁大臣,还是著名的科学家,与利玛窦合译《几何原本》,是一位沟通中西文化的先行者,他为17世纪中西文化交流作出了重要贡献,故选D项;榷场贸易是宋辽金元各在边境所设的互市市场,不是明朝的政策,排除A项;丝绸之路开通于西汉,不是明朝徐光启“阁老坊”的遗物,排除B项;朝贡贸易是明清政府在对外开放的口岸设立机构管理外国朝贡和朝贡贸易,上海黄浦区不是明清时期的对外港口,故朝贡贸易与题意不符,排除C项。

11.A

解析:明成祖统治时期,不断地南征北战,且派郑和七下西洋,造成国力耗费巨大,到明仁宗朱高炽继位后果断地停止北征、营建工程和西洋宝船,实行减轻百姓负担的政策,可见明朝统治政策的调整,旨在缓解财政压力,故选A项;B项只能体现手段而非目的,C、D两项在材料中未体现,均排除。

12.C

解析:根据材料“内臣不许干预政事”可知,宦官不具备干预政治的职能,司礼监是协助皇帝掌握御笔朱批权力的机构,司礼监太监权力膨胀的根本原因是君主专制,故C项正确;政治腐败是司礼监太监干政的原因,但不是根本原因,故A项错误;材料“司礼监太监却成了真‘宰相’”是宦官专政的表现,而不是根本原因,故B项错误;材料体现的是宦官和皇权的关系而不是中央和地方的关系,故D项错误。

13.B

解析:根据材料可知,嘉庆时期,清朝出现以钱买官、军事实力下降、阶级矛盾激化等问题,说明清朝统治出现危机,故选B项。

14.C

解析:明清时期文化艺术出现新的发展,以小说、戏曲作为主要题材。其中《三国演义》《水浒传》《西游记》都属于明朝时期的作品;《红楼梦》作者是曹雪芹,是我国古代小说的高峰,代表着明清小说的最高成就;京剧产生于清朝时期,因此答案为C项。

15.A

解析:从明初严禁宦官读书识字到明中后期宦官读书识字逐渐制度化,反映出明代宦官在中枢决策过程中发挥越来越大的作用,故A项正确。材料反映出宦官地位提高,其实质是皇权的加强而非衰落,B项错误;内阁与司礼监相互制约,其议政功能并没有丧失,C项错误;宦官虽然权力增强,但是最后的决策权仍在皇帝手中,D项错误。

16.B

解析:根据材料可知,清代时期重视全国性地图、地志的纂修,并对边疆地区进行测量,反映了清代政府致力于巩固国家统一的诉求,故B项正确。结合史实可知,主权观念强调的是处理国际关系时表现出来的观念,材料描述的是对中国领土的测绘,故A项错误;材料描述的是全国性地图的绘制,不是处理边患问题,故C项错误;材料没有涉及测绘技术,排除D项。

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.(1)原因:起草诏令的需要;巩固皇权、提高效率的需要。

(2)看法:军机处简化了处理政务的手续,办事快捷,提高了清王朝的行政效率;军机处完全听命于皇帝,军国大事完全由皇帝一人裁决,是专制皇权发展到顶峰的标志。

18.(1)原因:强化君主专制的需要。

(2)时间:清朝雍正年间。

影响:提高了行政效率,军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制加强,中央集权得到进一步巩固。

不同意。原因:军机大臣必须完全执行皇帝的旨意,全国军政大权都集中到皇帝手中。

(3)趋势:君主专制的空前强化。

19.观点一:清朝前期一百余年间中国经济处于迟滞状态。

论述:统治者实行封建专制统治,压制和阻碍着社会进步和转型;传统小农经济占统治地位,束缚生产力的发展;实行闭关自守政策,限制了海外市场的开拓;文化专制,思想保守。而当时西方国家经过文艺复兴、宗教改革和启蒙运动,促进了思想解放;通过资产阶级革命,先后走上资本主义道路;对外殖民掠夺,开拓世界市场;开始向现代工业社会飞跃。相比之下,当时中国经济处于迟滞状态。

观点二:1400~1800年间中国经济持续发展,中国在世界经济中占支配地位。

论述:明清时期,中国统一多民族国家日益巩固,农业经济发达,不断改进生产技术,农作物产量提高;传统手工业技术先进,丝织品、瓷器等产品远销海外;商品经济繁荣,城镇商业发展,出现地域性商人群体,棉花、茶叶等农副产品大量进入市场;美洲等地的白银通过海外贸易大量流入中国。当时中国不仅是东亚朝贡贸易体系中心,也在世界经济中占有支配地位。

解析:通过阅读材料一和材料二可知,材料一的观点认为“与同一时期西方国家开始由传统农业社会向现代工业社会的飞跃相比,中国前进的脚步显得迟滞而迂缓”说明明清时期与西方的发展相比,其落后性是显而易见的;材料二的观点认为“1400~1800年间……中国不仅是东亚朝贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中……也占据着支配地位……它吸引和吞噬了全世界生产的白银货币的大约一半”说明明清时期,中国的经济发展是比较快的。针对以上两种不同的观点,我们任选其中一种即可,如果选择材料一的观点,我们可以从政治、经济、思想文化等方面来具体比较古代中国与近代西方的不同之处。如果选择第二种观点,我们就应该选择明清时期在经济方面有哪些方面处于世界领先地位来论述。

20.(1)共同点:都肯定人的私欲。

(2)社会根源:明清时期,商品经济获得了迅速发展,私有财产的观念日益深入人心。

(3)变化:肯定人的私欲,使人们对能够使人迅速发财致富的工商业有了更加积极的认识,产生了“工商皆本”的思想。

解析:(1)“共同点”由材料一信息“夫私者,人之心也”,材料二信息“有生之初,人各自私也,人各自利也”,材料三信息“人之有私,固情之所不能免”概括得出三人都肯定人的私欲。

(2)依据所学知识可知,上述认识产生的社会根源是明清时期,商品经济获得了迅速发展,私有财产的观念日益深入人心。

(3)依据所学知识可知,上述认识给我国经济思想带来的变化是肯定人的私欲,使人们对能够使人迅速发财致富的工商业有了更加积极的认识,产生了“工商皆本”的思想。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.明太祖朱元璋在位期间,大明通行宝钞(纸币)的发行机构曾发生重要变化。观察下图,这种变化产生的背景是,当时( )

A.商品经济高度发展 B.白银大量流入中国

C.行政中枢发生变化 D.赋税制度开始调整

2.1757年,乾隆帝降旨限定广州一口同外国通商,之后清廷相继制定了《防范外夷规条》《交易章程》等一系列全面约束管制外商活动的正式章程。这些举措( )

A.禁绝了一切中外贸易往来

B.阻碍了中国商品经济发展

C.避免了外国殖民者的侵扰

D.保障了造船业领先地位

3.18世纪中国本土商业网点更加紧密。每一重要行会(山西的银行家,安徽新安的商人)在大城市都拥有地方会馆作为会堂,拥有供过往人员用的客栈以及仓库、分支机构、钱庄。材料表明( )

A.山西、安徽成为全国经济重心

B.实力雄厚的地域性商人群体出现

C.“工商皆本”的观念影响广泛

D.传统小农经济已经失去优势地位

4.明朝中后期,苏州出现“机户出资经营,机匠计工受值,原属相需,各无异议”的现象。这表明( )

A.小农经济逐渐解体 B.官营手工业发展迅速

C.生产分工更加细密 D.新型经营方式已出现

5.清代专业性农书门类齐全,涵盖各个方面。除了主要农作物以外,蚕桑花卉、畜牧兽医、种茶、养鱼、园艺果蔬、气象、水产、烟草等诸多种类都有涉及。这反映出清代( )

A.经济结构发生根本变革 B.中外经济交流频繁

C.农业经济发展水平较高 D.传统科技迈向近代化

6.在我国历史上,明朝曾有人历时27年编成了我国古代药物学的总结性著作。它是( )

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》

C.《千金方》 D.《本草纲目》

7.下图是郑和下西洋600周年纪念邮票,下列关于郑和下西洋的表述正确的是( )

A.明太祖派遣郑和先后七次远航海外

B.最远可到达非洲西海岸和红海沿岸

C.主要目的是“耀兵异域,示中国富强”

D.主要是出于经济目的,而非政治目的

8.右图中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖遂厚赐外国使臣。这表明当时( )

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

9.《十三行史料展》记述:“几乎所有亚洲、欧洲、美洲的主要国家和地区都与广州十三行发生过直接的贸易关系。这里拥有通往世界各主要港口的环球贸易航线。……客观上造就了一个时期里著名的中西贸易中心和广州历史上令世人瞩目的经济文化的辉煌时代。”导致十三行兴盛的主要原因是( )

A.资本主义世界市场逐步形成

B.中国资本主义萌芽的出现

C.民间贸易的兴盛和发展

D.闭关锁国局面被打破

10.2018年1月,黄浦区光启南路在市政道路改造中,发现两根粗大石柱,据专家初步推断是徐光启“阁老坊”的遗物。与徐光启相关的史实是( )

A.榷场贸易 B.丝绸之路

C.朝贡贸易 D.西学东渐

11.明成祖永乐年间,北征鞑靼、瓦剌,南征交趾,派郑和七下西洋;仁宗朱高炽继位后,果断停止北征,停罢营建工程及西洋宝船,施行“恤民之政”。这一政策变化的主要目的是( )

A.缓解财政压力 B.践行儒家仁政

C.实行闭关政策 D.推动民族交融

12.明太祖朱元璋铸了一块“内臣不许干预政事”的铁牌,挂于宫门里,可后来明代政治败坏的时期,司礼监太监却成了真“宰相”,甚至成了真“皇帝”。其根本原因是( )

A.政治腐败 B.宦官专政

C.君主专制 D.中央集权

13.下表所述现象,能够表明清朝中期( )

时间 现象

嘉庆二年(1797年) 靠捐纳来弥补财政,官场上充斥着以钱买官之人,仕途拥塞不堪

嘉庆十四年(1809年) 清廷健锐营、火器营进行考核,27 000名士兵中,被列为头等的仅有60名

嘉庆十八年(1813年) 京畿和直隶、河南、山东三省交界地区爆发了天理教起义

A.军事实力的下降 B.统治危机的显现

C.阶级矛盾的激化 D.中央集权的削弱

14.文学艺术创作来源于社会生活,代表明清文化突出成就的文学艺术反映了鲜明的时代特征。下列反映清代文学艺术成就和特点的是( )

A.《三国演义》和秦腔 B.《水浒传》和昆曲

C.《红楼梦》和京剧 D.《西游记》和汉调

15.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

16.清代非常重视对全国性地图、地志的纂修。从康熙到乾隆,清政府先后三次纂修《大清一统志》,并且对台湾、西藏、新疆等边疆地区进行了详细的测量。这反映了清代( )

A.近代国家主权观念的兴起

B.政府致力于巩固一统局面

C.具有浓郁的边患危机意识

D.测绘技术水平在迅速提高

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 军机处之所以创立,部分是由于雍正帝需要一个联系紧密的助手小班子帮他起草敕令,部分由于它是避开权势显赫的亲王,从而进一步巩固皇帝权力和提高效率的手段。

——摘编自[美]徐中约《中国近代史》

材料二 军机处是皇帝处理军国大事的机密之地。军机处总揽军、政大权二端,真正成为执政的最高国家机关。军机大臣无日不被召见,无日不承命办事,出没于宫廷之间。皇帝行动所到的地方,军机大臣也无不随从在侧。军机大臣“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间”,是皇帝集权的最好工具。

(1)根据材料一,指出军机处设立的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对军机处设立的看法。

18.明清时期君主专制得到空前加强,中央机构有所变化。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿……军国大计,罔不总揽。自雍乾后百八十年,威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府也。

——《清史稿·军机大臣年表序》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析图中明代政府构架发生变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析军机处设置的时间及其影响。你是否同意对军机处“盖隐然执政之府”的评价?为什么?

(3)材料一到材料二的变化,从根本上反映了什么趋势?

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (清朝前期)一百余年间……传统政治、经济、文化发展到了新的高峰……这一时期多方面的发展并没有突破传统政治体制、社会结构以及儒家思想体系的框架……与同一时期西方国家开始由传统农业社会向现代工业社会的飞跃相比,中国前进的脚步显得迟滞而迂缓。

——摘编自张岂之《中国历史·元明清卷》

材料二 1400~1800年间……中国不仅是东亚朝贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中……也占据着支配地位……它吸引和吞噬了全世界生产的白银货币的大约一半……这一切之所以能够发生,直接缘于中国经济和中国人民在世界市场上所具有的异乎寻常的巨大的且不断增长的生产能力、技术、生产效率、竞争力和出口能力。

——摘编自贡德·弗兰克《白银资本》

材料一、二关于明清时期中国经济发展的观点不同。结合所学,围绕材料中的一种观点进行论述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰。)

20.阅读材料,回答问题。

材料一 夫私者,人之心也。人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心矣。

——李贽《藏书》

材料二 有生之初,人各自私也,人各自利也……向使无君,人各得自私也,人各得自利也。

——黄宗羲《原君》

材料三 人之有私,固情之所不能免……世之君子必曰:有公而无私,此后代之美言,非先王之至训也。

——顾炎武《日知录》

(1)根据上述材料,归纳李贽、黄宗羲、顾炎武三位思想家对人性认识的共同点。

(2)结合时代背景,分析上述认识产生的社会根源。

(3)指出上述认识给我国经济思想带来的变化。

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.C

解析:由材料“中书省奏准”“户部奏准”可知明太祖朱元璋废除宰相制度及中书省,六部直属皇帝,行政中枢发生变化,故选C项;材料强调的是政治机构而非商品经济,排除A项;材料强调的是纸币而非白银,排除B项;材料中并未提及赋税制度,排除D项。

2.B

解析:广州一口通商和一系列约束管制外商活动的章程,说明清政府实行“海禁”政策,阻碍了中国商品经济发展,故选B项;“海禁”是严格限制而不是禁绝一切中外贸易往来,排除A项;“海禁”政策使中国日渐脱离世界发展大势,不可能避免外国殖民者的侵扰,排除C项;“海禁”政策给中国造船业沉重打击,使造船业逐渐衰落,排除D项。

3.B

解析:“在大城市都拥有地方会馆”指的是清代的商帮,而徽商、晋商是其典型代表,故选B项;山西、安徽在18世纪并不是全国经济重心,排除A项;商业网点的分布与“工商皆本”的观念无关,排除C项;18世纪小农经济仍然占据主导地位,排除D项。

4.D

解析:“机户出资经营,机匠计工受值”属于雇佣关系,这是资本主义萌芽的表现,说明当时已出现了新型经营方式,故选D项;鸦片战争后小农经济逐渐解体,时间不符,排除A项;题干描述的是民营手工业,排除B项;资本主义萌芽属于经济形态,与生产分工细密程度无关,排除C项。

5.C

解析:材料反映了清代农书专业性强,门类齐全,涉及农、林、牧、副、渔等诸多种类,说明清代农业经济发展水平较高,故C项正确;中国古代封建社会的经济结构并未发生根本性变革,排除A项;材料没有涉及中外经济交流,排除B项;材料反映的是清代农书的内容,不能体现科技的近代化,排除D项。

6.D

解析:根据题干中的关键信息“明朝”可知D项符合题意。

7.C

8.B

解析:图中的动物是长颈鹿,而明朝君臣则认为这是中国传说中的麒麟,麒麟在中国传统中被视为祥瑞之物,这说明明朝君臣用传统文化解读朝贡贸易的贡品,故B项正确。图画仍属于传统的绘画类型,故A项错误;明朝初年,东南沿海倭患严重,政府下令实行海禁,禁止官民私自出海,故C项错误;明朝君臣用中国传统文化解读外国贡品,体现的依然是“天朝上国”的传统观念,故D项错误。

9.A

解析:从材料“几乎所有亚洲、欧洲、美洲的主要国家和地区都与广州十三行发生过直接的贸易关系”看出世界性贸易的发展,而世界性贸易的发展与资本主义世界市场的形成密切相关,A项符合题意;资本主义萌芽的标志是雇佣生产方式出现,排除B项;由“十三行”看出不是民间贸易,排除C项;当时清政府仍然是闭关锁国政策,而闭关锁国政策的打破是鸦片战争后,排除D项。

10.D

解析:徐光启不仅是明代的内阁大臣,还是著名的科学家,与利玛窦合译《几何原本》,是一位沟通中西文化的先行者,他为17世纪中西文化交流作出了重要贡献,故选D项;榷场贸易是宋辽金元各在边境所设的互市市场,不是明朝的政策,排除A项;丝绸之路开通于西汉,不是明朝徐光启“阁老坊”的遗物,排除B项;朝贡贸易是明清政府在对外开放的口岸设立机构管理外国朝贡和朝贡贸易,上海黄浦区不是明清时期的对外港口,故朝贡贸易与题意不符,排除C项。

11.A

解析:明成祖统治时期,不断地南征北战,且派郑和七下西洋,造成国力耗费巨大,到明仁宗朱高炽继位后果断地停止北征、营建工程和西洋宝船,实行减轻百姓负担的政策,可见明朝统治政策的调整,旨在缓解财政压力,故选A项;B项只能体现手段而非目的,C、D两项在材料中未体现,均排除。

12.C

解析:根据材料“内臣不许干预政事”可知,宦官不具备干预政治的职能,司礼监是协助皇帝掌握御笔朱批权力的机构,司礼监太监权力膨胀的根本原因是君主专制,故C项正确;政治腐败是司礼监太监干政的原因,但不是根本原因,故A项错误;材料“司礼监太监却成了真‘宰相’”是宦官专政的表现,而不是根本原因,故B项错误;材料体现的是宦官和皇权的关系而不是中央和地方的关系,故D项错误。

13.B

解析:根据材料可知,嘉庆时期,清朝出现以钱买官、军事实力下降、阶级矛盾激化等问题,说明清朝统治出现危机,故选B项。

14.C

解析:明清时期文化艺术出现新的发展,以小说、戏曲作为主要题材。其中《三国演义》《水浒传》《西游记》都属于明朝时期的作品;《红楼梦》作者是曹雪芹,是我国古代小说的高峰,代表着明清小说的最高成就;京剧产生于清朝时期,因此答案为C项。

15.A

解析:从明初严禁宦官读书识字到明中后期宦官读书识字逐渐制度化,反映出明代宦官在中枢决策过程中发挥越来越大的作用,故A项正确。材料反映出宦官地位提高,其实质是皇权的加强而非衰落,B项错误;内阁与司礼监相互制约,其议政功能并没有丧失,C项错误;宦官虽然权力增强,但是最后的决策权仍在皇帝手中,D项错误。

16.B

解析:根据材料可知,清代时期重视全国性地图、地志的纂修,并对边疆地区进行测量,反映了清代政府致力于巩固国家统一的诉求,故B项正确。结合史实可知,主权观念强调的是处理国际关系时表现出来的观念,材料描述的是对中国领土的测绘,故A项错误;材料描述的是全国性地图的绘制,不是处理边患问题,故C项错误;材料没有涉及测绘技术,排除D项。

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.(1)原因:起草诏令的需要;巩固皇权、提高效率的需要。

(2)看法:军机处简化了处理政务的手续,办事快捷,提高了清王朝的行政效率;军机处完全听命于皇帝,军国大事完全由皇帝一人裁决,是专制皇权发展到顶峰的标志。

18.(1)原因:强化君主专制的需要。

(2)时间:清朝雍正年间。

影响:提高了行政效率,军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制加强,中央集权得到进一步巩固。

不同意。原因:军机大臣必须完全执行皇帝的旨意,全国军政大权都集中到皇帝手中。

(3)趋势:君主专制的空前强化。

19.观点一:清朝前期一百余年间中国经济处于迟滞状态。

论述:统治者实行封建专制统治,压制和阻碍着社会进步和转型;传统小农经济占统治地位,束缚生产力的发展;实行闭关自守政策,限制了海外市场的开拓;文化专制,思想保守。而当时西方国家经过文艺复兴、宗教改革和启蒙运动,促进了思想解放;通过资产阶级革命,先后走上资本主义道路;对外殖民掠夺,开拓世界市场;开始向现代工业社会飞跃。相比之下,当时中国经济处于迟滞状态。

观点二:1400~1800年间中国经济持续发展,中国在世界经济中占支配地位。

论述:明清时期,中国统一多民族国家日益巩固,农业经济发达,不断改进生产技术,农作物产量提高;传统手工业技术先进,丝织品、瓷器等产品远销海外;商品经济繁荣,城镇商业发展,出现地域性商人群体,棉花、茶叶等农副产品大量进入市场;美洲等地的白银通过海外贸易大量流入中国。当时中国不仅是东亚朝贡贸易体系中心,也在世界经济中占有支配地位。

解析:通过阅读材料一和材料二可知,材料一的观点认为“与同一时期西方国家开始由传统农业社会向现代工业社会的飞跃相比,中国前进的脚步显得迟滞而迂缓”说明明清时期与西方的发展相比,其落后性是显而易见的;材料二的观点认为“1400~1800年间……中国不仅是东亚朝贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中……也占据着支配地位……它吸引和吞噬了全世界生产的白银货币的大约一半”说明明清时期,中国的经济发展是比较快的。针对以上两种不同的观点,我们任选其中一种即可,如果选择材料一的观点,我们可以从政治、经济、思想文化等方面来具体比较古代中国与近代西方的不同之处。如果选择第二种观点,我们就应该选择明清时期在经济方面有哪些方面处于世界领先地位来论述。

20.(1)共同点:都肯定人的私欲。

(2)社会根源:明清时期,商品经济获得了迅速发展,私有财产的观念日益深入人心。

(3)变化:肯定人的私欲,使人们对能够使人迅速发财致富的工商业有了更加积极的认识,产生了“工商皆本”的思想。

解析:(1)“共同点”由材料一信息“夫私者,人之心也”,材料二信息“有生之初,人各自私也,人各自利也”,材料三信息“人之有私,固情之所不能免”概括得出三人都肯定人的私欲。

(2)依据所学知识可知,上述认识产生的社会根源是明清时期,商品经济获得了迅速发展,私有财产的观念日益深入人心。

(3)依据所学知识可知,上述认识给我国经济思想带来的变化是肯定人的私欲,使人们对能够使人迅速发财致富的工商业有了更加积极的认识,产生了“工商皆本”的思想。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进