第5课甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 207.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-22 17:05:07 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

【知识梳理】

知识点 1 甲午中日战争

1.背景

(1)日本:日本有征服朝鲜、 、称霸世界的野心。

(2)中国:1894年,清政府应朝鲜国王请求,派兵帮助镇压朝鲜 。

2.爆发: 年7月,日军在牙山口外 海面袭击清军运兵船,清政府被迫对日宣战。

3.重大战役

名称 时间 主要人物(事件) 结果

平壤战役 1894年 清军将领 中炮牺牲,统帅叶志超弃城逃跑 平壤陷落

黄海海战 1894年 致远舰管带 壮烈殉国,李鸿章命令舰队躲进威海卫军港 日军夺取了制海权

辽东之战 1894年 大连守将不战而逃,旅顺守将 孤军迎敌。日军制造了旅顺大屠杀 大连、旅顺失陷

威海卫战役 1895年 北洋水师提督 自杀殉国 北洋舰队全军覆没

知识点 2 《马关条约》的签订

1.概况:1895年春,清政府派 前往日本马关议和。

2.内容:清政府割辽东半岛、 及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本(割地);赔偿日本兵费白银2亿两(赔款);开放沙市、 、苏州、杭州为商埠(通商);允许日本在通商口岸 等(设厂)。

3.影响:使外国侵略势力进一步深入中国腹地, 了中国的半殖民地化程度。

知识点 3 列强瓜分中国狂潮

1.三国干涉还辽:《马关条约》签订后, 联合法国、德国迫使日本放弃辽东半岛,日本则向中国索取了3000万两白银作为“赎辽费”。

2.瓜分狂潮:《马关条约》签订后,列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分“势力范围”的瓜分中国狂潮。

列强在华强租租借地和划分“势力范围”情况表

国别 强租租借地 “势力范围”

德国 胶州湾租借地

沙俄 旅大租借地 长城以北、新疆、东北

法国 租借地 广东、广西、云南

英国 租借地、威海卫 租借地 长江流域

日本

3.“门户开放”政策

(1)提出:1899年,由美国提出。

(2)内容:美国承认各国在中国的“势力范围”和既得特权,同时要求在各国租借地和“势力范围”内享有 机会。

(3)实质:反映出美国与其他帝国主义国家在侵华政策上的矛盾。

【达标练习】

1.下图是关于甲午中日战争的部分叙述。这段话陈述了甲午中日战争的 ( )

1894年,日本为实现征服朝鲜、侵略中国、称霸世界的野心,出兵朝鲜,接着又发动了侵华战争。

A.背景和人物 B.方式和影响

C.时间和目的 D.方式和人物

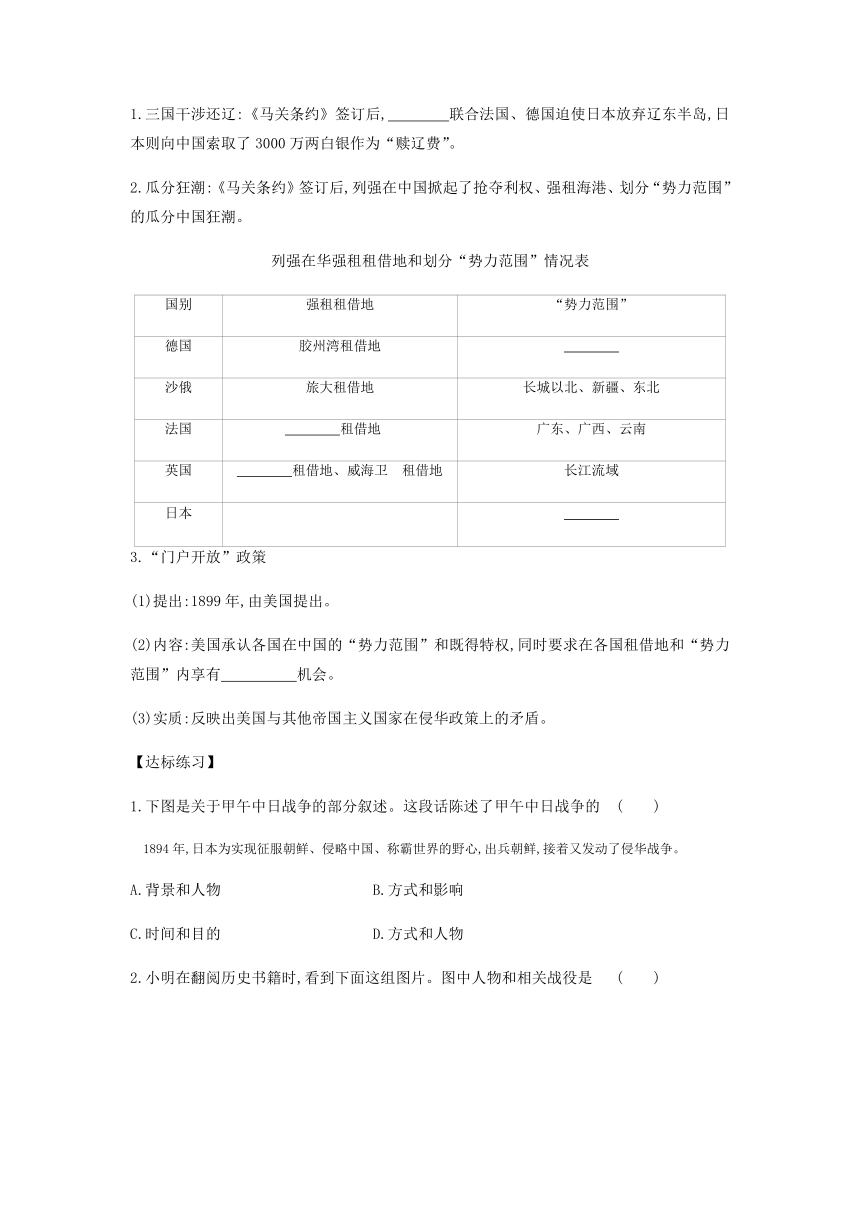

2.小明在翻阅历史书籍时,看到下面这组图片。图中人物和相关战役是 ( )

A.林则徐 鸦片战争

B.关天培 虎门战役

C.李秀成 青浦大捷

D.邓世昌 黄海海战

3.当1895年初中国战败时,帝国主义列强就发出了“干净利落地解决中国问题,由欧洲有关的几个主要国家加以瓜分”的声音。19世纪末,列强掀起瓜分中国狂潮的主要方式

是 ( )

①抢夺利权 ②强租海港

③直接控制清政府的内政外交 ④划分“势力范围”

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

4.鸦片战争以后,欧美各国在对华倾销商品的同时,通过不平等条约掠夺中国的原料和农产品;甲午中日战争以后,欧美各国控制中国的金融,在中国投资铁路、矿务,开办工厂,巩固不平等条约的特权。下列选项对材料的理解最准确的是 ( )

A.欧美各国进一步打开中国市场,扩大侵略权益

B.甲午中日战争以后,中国完全沦为半殖民地半封建社会

C.欧美各国侵华方式由以商品输出为主转为以资本输出为主

D.甲午中日战争以后,欧美各国开始获得贸易和投资特权

5.中日双方对1894年7月25日发生的丰岛海战记述各异。中方《济远航海日志》记载:“7点45分,倭三舰同放真弹子,轰击我船,我船即刻还炮。”日文出版的《二十七八年海战史》称:“7点52分,彼我相距约3000米之距离。济远首先向我发炮,旗舰吉野立即迎战,以左舷炮向济远轰击。”这说明 ( )

A.研究者的立场会影响其对历史的解释

B.历史真相因年代久远而变得模糊不清

C.通过文献记录最终能够还原历史真相

D.原始记录比研究文献更接近历史真相

6.下面是我国近代的一幅漫画。图片为一个渔夫在钓鱼,上面一把剪刀要剪掉鱼竿的钓线;剪刀上的字为“欧洲的干预”,鱼竿钓上来的鱼身上写着“辽东半岛”。这幅漫画所反映的事件 ( )

A.中断了中国社会独立发展的道路

B.激发农民群众奋起扫荡王朝秩序

C.揭开了列强瓜分中国狂潮的序幕

D.导致了清朝政府的统治土崩瓦解

7.1899年美国提出“门户开放”政策,其目的是 ( )

A.与列强组成共同宰割中国的同盟

B.承认列强在华权益,缓和与列强的矛盾

C.与列强“机会均等”“利益均沾”

D.不再追随西方列强,实行独立的侵华政策

8.甲午中日战争后有一份《中外日报》指出:“我们在以前(指洋务运动时期)还讲什么自强、求富,现在别再讲那些门面话了,倒不如直截了当地讲救亡。”这表明甲午中日战争的失

败 ( )

A.促使中国开始迈向近代化

B.使清政府从此丧失舆论支持

C.促进了中国人民的民族觉醒

D.激起了民众盲目排外的心理

9.中华民族是一个历尽苦难的民族。让我们翻开历史的画卷,回到甲午战争的历史时期,去体味民族的血泪和兴衰。(12分)

【甲午风云 一段惨痛的历史】

材料一 1887年,日本政府制定了《清国征讨方略》,决定在1892年前完成对华作战的准备,进攻的方向是朝鲜、辽东半岛、山东半岛、澎湖列岛、台湾、舟山群岛。7年后,日本正是按照这个时间和路线图发动侵略战争,并几乎达到了全部目的。

(1)据材料一,概括甲午中日战争爆发的原因。(2分)

【马关议和 一个屈辱的协议】

材料二 一八九五年,鸿章去马关,伊李坐春帆,两人把约签。台湾被割占,赔偿二万万。四口全开放,工厂设口岸。南京耻未雪,马关新仇添。

(2)据材料二和所学知识,指出“马关新仇添”是指什么历史事件。(2分)它给中华民族带来的巨大危害是什么 (2分)

【痛定思痛 一页沉重的历史】

材料三 倭人于近十年来,一意治兵,专师西法,倾其国帑(tǎng,钱财)购置船械,愈出愈精。中国限于财力,拘于部议,未能撒手举办,遂觉稍形见绌。海军快船快炮太少,仅足守口,实难纵令海战。

——李鸿章

材料四 台湾今已归日本,颐和园又搭天棚。

(3)结合材料三、材料四,概括甲午战争中国战败的原因。(4分)这带给我们怎样的启示 (2分)

【能力提升】

1.[石家庄四区联考] 徐中约在《中国近代史》中写道:“战败无可置疑地证明满人(清政府)无力应付时代的挑战,自强运动那种表面化的现代化,无法使江河日下的统治获得新生。”符合这一论述的历史过程是 ( )

A.从禁烟运动到鸦片战争

B.从火烧圆明园到洋务运动

C.从洋务运动到甲午中日战争

D.从甲午中日战争到戊戌变法

2.甲午战争中,只有李鸿章的淮军参与对日作战,光绪皇帝下了几道诏书去调遣南方的部队和军舰,都调而不动。普通百姓对战争要么毫不知情,要么毫不关心,许多前线官兵的家属甚至来信叮嘱“善自为计,勿当前敌”。这表明 ( )

A.指挥失误导致中国战败

B.武器落后是战败的主因

C.清廷不断强化地方控制

D.国人民族意识尚未觉醒

3.[2020·秦皇岛海港区期末] 下图为甲午中日战争期间中、日舰队的隶属关系表。材料说明甲午中日战争中国战败的原因之一是 ( )

A.军队贪污腐败盛行

B.洋务派任人唯亲

C.军队指挥体系落后

D.舰队数量的过多

答案

【知识梳理】

知识点1 1.侵略中国 东学党起义 2.1894 丰岛 3.左宝贵 邓世昌 徐邦道 丁汝昌

知识点2 1.李鸿章 2.台湾全岛 重庆 开设工厂 3.大大加深

知识点3 1.沙俄 2.山东 广州湾 九龙 福建 3.均等贸易

【达标练习】

1.C 2.D 3.D 4.C

5.A [解析] 本题考查材料理解能力及与教材内容的联系能力。题干提供了两个对立的历史论述,对照选项,中方认为丰岛海战是日军挑起的,日方则认为是中方挑起的。这说明由于双方各自站在自己的角度看问题,所以会出现材料所述的矛盾观点,因此A选项符合题意。材料中有当事人的日志 (《济远航海日志》),故B选项排除,材料无法体现出C、D两项结论。

6.C [解析] 本题考查了《马关条约》的相关知识点。1895年,清政府与日本签订屈辱的《马关条约》,条约规定:割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本。在《马关条约》的刺激下,列强争相在中国划分“势力范围”,掀起瓜分中国的狂潮。故C选项符合题意。A选项与《南京条约》有关;B选项与太平天国运动有关;D选项与辛亥革命有关。A、B、D选项都不符合题意。

7.C [解析] 根据所学知识可知,列强在中国掀起瓜分狂潮的时候,美国正忙于与西班牙争夺殖民地。后来,美国看到各国在中国的势力范围已经划定,便提出“门户开放”政策,要求与列强“机会均等”,故选C。

8.C [解析] 本题考查甲午中日战争失败的影响。注意题中的关键信息“倒不如直截了当地讲救亡”,联系所学知识可知,甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国狂潮,中国的民族危机进一步加深,中国的国际地位大为下降,甲午中日战争的失败促进了中国人民的觉醒,故选C。

9.(1)日本企图侵略中国,蓄谋已久。

(2)签订《马关条约》。危害:使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)中国海军财力不足;封建制度腐朽;中国军队武器装备落后;日本全力备战;日本技术先进,武器装备先进;等等。启示:加强国防力量;走科技强军之路;等等。(其他言之成理也可)

【能力提升】

1.C [解析] 根据材料“战败”“自强运动”等关键词可知,“自强运动”是指洋务运动;“战败”是指甲午中日战争北洋舰队全军覆没,标志着洋务运动破产,因此C选项符合题意。

2.D

3.C [解析] 从中日舰队的隶属关系来看,中国海军事先既未组成专门的作战指挥机构,更无统筹全局的战略指导,说明清政府军队指挥体系落后,故C选项符合题意。A、B、D选项材料未体现,故排除。

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

【知识梳理】

知识点 1 甲午中日战争

1.背景

(1)日本:日本有征服朝鲜、 、称霸世界的野心。

(2)中国:1894年,清政府应朝鲜国王请求,派兵帮助镇压朝鲜 。

2.爆发: 年7月,日军在牙山口外 海面袭击清军运兵船,清政府被迫对日宣战。

3.重大战役

名称 时间 主要人物(事件) 结果

平壤战役 1894年 清军将领 中炮牺牲,统帅叶志超弃城逃跑 平壤陷落

黄海海战 1894年 致远舰管带 壮烈殉国,李鸿章命令舰队躲进威海卫军港 日军夺取了制海权

辽东之战 1894年 大连守将不战而逃,旅顺守将 孤军迎敌。日军制造了旅顺大屠杀 大连、旅顺失陷

威海卫战役 1895年 北洋水师提督 自杀殉国 北洋舰队全军覆没

知识点 2 《马关条约》的签订

1.概况:1895年春,清政府派 前往日本马关议和。

2.内容:清政府割辽东半岛、 及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本(割地);赔偿日本兵费白银2亿两(赔款);开放沙市、 、苏州、杭州为商埠(通商);允许日本在通商口岸 等(设厂)。

3.影响:使外国侵略势力进一步深入中国腹地, 了中国的半殖民地化程度。

知识点 3 列强瓜分中国狂潮

1.三国干涉还辽:《马关条约》签订后, 联合法国、德国迫使日本放弃辽东半岛,日本则向中国索取了3000万两白银作为“赎辽费”。

2.瓜分狂潮:《马关条约》签订后,列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分“势力范围”的瓜分中国狂潮。

列强在华强租租借地和划分“势力范围”情况表

国别 强租租借地 “势力范围”

德国 胶州湾租借地

沙俄 旅大租借地 长城以北、新疆、东北

法国 租借地 广东、广西、云南

英国 租借地、威海卫 租借地 长江流域

日本

3.“门户开放”政策

(1)提出:1899年,由美国提出。

(2)内容:美国承认各国在中国的“势力范围”和既得特权,同时要求在各国租借地和“势力范围”内享有 机会。

(3)实质:反映出美国与其他帝国主义国家在侵华政策上的矛盾。

【达标练习】

1.下图是关于甲午中日战争的部分叙述。这段话陈述了甲午中日战争的 ( )

1894年,日本为实现征服朝鲜、侵略中国、称霸世界的野心,出兵朝鲜,接着又发动了侵华战争。

A.背景和人物 B.方式和影响

C.时间和目的 D.方式和人物

2.小明在翻阅历史书籍时,看到下面这组图片。图中人物和相关战役是 ( )

A.林则徐 鸦片战争

B.关天培 虎门战役

C.李秀成 青浦大捷

D.邓世昌 黄海海战

3.当1895年初中国战败时,帝国主义列强就发出了“干净利落地解决中国问题,由欧洲有关的几个主要国家加以瓜分”的声音。19世纪末,列强掀起瓜分中国狂潮的主要方式

是 ( )

①抢夺利权 ②强租海港

③直接控制清政府的内政外交 ④划分“势力范围”

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

4.鸦片战争以后,欧美各国在对华倾销商品的同时,通过不平等条约掠夺中国的原料和农产品;甲午中日战争以后,欧美各国控制中国的金融,在中国投资铁路、矿务,开办工厂,巩固不平等条约的特权。下列选项对材料的理解最准确的是 ( )

A.欧美各国进一步打开中国市场,扩大侵略权益

B.甲午中日战争以后,中国完全沦为半殖民地半封建社会

C.欧美各国侵华方式由以商品输出为主转为以资本输出为主

D.甲午中日战争以后,欧美各国开始获得贸易和投资特权

5.中日双方对1894年7月25日发生的丰岛海战记述各异。中方《济远航海日志》记载:“7点45分,倭三舰同放真弹子,轰击我船,我船即刻还炮。”日文出版的《二十七八年海战史》称:“7点52分,彼我相距约3000米之距离。济远首先向我发炮,旗舰吉野立即迎战,以左舷炮向济远轰击。”这说明 ( )

A.研究者的立场会影响其对历史的解释

B.历史真相因年代久远而变得模糊不清

C.通过文献记录最终能够还原历史真相

D.原始记录比研究文献更接近历史真相

6.下面是我国近代的一幅漫画。图片为一个渔夫在钓鱼,上面一把剪刀要剪掉鱼竿的钓线;剪刀上的字为“欧洲的干预”,鱼竿钓上来的鱼身上写着“辽东半岛”。这幅漫画所反映的事件 ( )

A.中断了中国社会独立发展的道路

B.激发农民群众奋起扫荡王朝秩序

C.揭开了列强瓜分中国狂潮的序幕

D.导致了清朝政府的统治土崩瓦解

7.1899年美国提出“门户开放”政策,其目的是 ( )

A.与列强组成共同宰割中国的同盟

B.承认列强在华权益,缓和与列强的矛盾

C.与列强“机会均等”“利益均沾”

D.不再追随西方列强,实行独立的侵华政策

8.甲午中日战争后有一份《中外日报》指出:“我们在以前(指洋务运动时期)还讲什么自强、求富,现在别再讲那些门面话了,倒不如直截了当地讲救亡。”这表明甲午中日战争的失

败 ( )

A.促使中国开始迈向近代化

B.使清政府从此丧失舆论支持

C.促进了中国人民的民族觉醒

D.激起了民众盲目排外的心理

9.中华民族是一个历尽苦难的民族。让我们翻开历史的画卷,回到甲午战争的历史时期,去体味民族的血泪和兴衰。(12分)

【甲午风云 一段惨痛的历史】

材料一 1887年,日本政府制定了《清国征讨方略》,决定在1892年前完成对华作战的准备,进攻的方向是朝鲜、辽东半岛、山东半岛、澎湖列岛、台湾、舟山群岛。7年后,日本正是按照这个时间和路线图发动侵略战争,并几乎达到了全部目的。

(1)据材料一,概括甲午中日战争爆发的原因。(2分)

【马关议和 一个屈辱的协议】

材料二 一八九五年,鸿章去马关,伊李坐春帆,两人把约签。台湾被割占,赔偿二万万。四口全开放,工厂设口岸。南京耻未雪,马关新仇添。

(2)据材料二和所学知识,指出“马关新仇添”是指什么历史事件。(2分)它给中华民族带来的巨大危害是什么 (2分)

【痛定思痛 一页沉重的历史】

材料三 倭人于近十年来,一意治兵,专师西法,倾其国帑(tǎng,钱财)购置船械,愈出愈精。中国限于财力,拘于部议,未能撒手举办,遂觉稍形见绌。海军快船快炮太少,仅足守口,实难纵令海战。

——李鸿章

材料四 台湾今已归日本,颐和园又搭天棚。

(3)结合材料三、材料四,概括甲午战争中国战败的原因。(4分)这带给我们怎样的启示 (2分)

【能力提升】

1.[石家庄四区联考] 徐中约在《中国近代史》中写道:“战败无可置疑地证明满人(清政府)无力应付时代的挑战,自强运动那种表面化的现代化,无法使江河日下的统治获得新生。”符合这一论述的历史过程是 ( )

A.从禁烟运动到鸦片战争

B.从火烧圆明园到洋务运动

C.从洋务运动到甲午中日战争

D.从甲午中日战争到戊戌变法

2.甲午战争中,只有李鸿章的淮军参与对日作战,光绪皇帝下了几道诏书去调遣南方的部队和军舰,都调而不动。普通百姓对战争要么毫不知情,要么毫不关心,许多前线官兵的家属甚至来信叮嘱“善自为计,勿当前敌”。这表明 ( )

A.指挥失误导致中国战败

B.武器落后是战败的主因

C.清廷不断强化地方控制

D.国人民族意识尚未觉醒

3.[2020·秦皇岛海港区期末] 下图为甲午中日战争期间中、日舰队的隶属关系表。材料说明甲午中日战争中国战败的原因之一是 ( )

A.军队贪污腐败盛行

B.洋务派任人唯亲

C.军队指挥体系落后

D.舰队数量的过多

答案

【知识梳理】

知识点1 1.侵略中国 东学党起义 2.1894 丰岛 3.左宝贵 邓世昌 徐邦道 丁汝昌

知识点2 1.李鸿章 2.台湾全岛 重庆 开设工厂 3.大大加深

知识点3 1.沙俄 2.山东 广州湾 九龙 福建 3.均等贸易

【达标练习】

1.C 2.D 3.D 4.C

5.A [解析] 本题考查材料理解能力及与教材内容的联系能力。题干提供了两个对立的历史论述,对照选项,中方认为丰岛海战是日军挑起的,日方则认为是中方挑起的。这说明由于双方各自站在自己的角度看问题,所以会出现材料所述的矛盾观点,因此A选项符合题意。材料中有当事人的日志 (《济远航海日志》),故B选项排除,材料无法体现出C、D两项结论。

6.C [解析] 本题考查了《马关条约》的相关知识点。1895年,清政府与日本签订屈辱的《马关条约》,条约规定:割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本。在《马关条约》的刺激下,列强争相在中国划分“势力范围”,掀起瓜分中国的狂潮。故C选项符合题意。A选项与《南京条约》有关;B选项与太平天国运动有关;D选项与辛亥革命有关。A、B、D选项都不符合题意。

7.C [解析] 根据所学知识可知,列强在中国掀起瓜分狂潮的时候,美国正忙于与西班牙争夺殖民地。后来,美国看到各国在中国的势力范围已经划定,便提出“门户开放”政策,要求与列强“机会均等”,故选C。

8.C [解析] 本题考查甲午中日战争失败的影响。注意题中的关键信息“倒不如直截了当地讲救亡”,联系所学知识可知,甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国狂潮,中国的民族危机进一步加深,中国的国际地位大为下降,甲午中日战争的失败促进了中国人民的觉醒,故选C。

9.(1)日本企图侵略中国,蓄谋已久。

(2)签订《马关条约》。危害:使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)中国海军财力不足;封建制度腐朽;中国军队武器装备落后;日本全力备战;日本技术先进,武器装备先进;等等。启示:加强国防力量;走科技强军之路;等等。(其他言之成理也可)

【能力提升】

1.C [解析] 根据材料“战败”“自强运动”等关键词可知,“自强运动”是指洋务运动;“战败”是指甲午中日战争北洋舰队全军覆没,标志着洋务运动破产,因此C选项符合题意。

2.D

3.C [解析] 从中日舰队的隶属关系来看,中国海军事先既未组成专门的作战指挥机构,更无统筹全局的战略指导,说明清政府军队指挥体系落后,故C选项符合题意。A、B、D选项材料未体现,故排除。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹