四川省80所名校2022届高三上学期10月联考文科综合历史试题(Word版,含解析答案)

文档属性

| 名称 | 四川省80所名校2022届高三上学期10月联考文科综合历史试题(Word版,含解析答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 971.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-23 10:08:42 | ||

图片预览

文档简介

四川省80所名校2022届高三上学期10月联考

文科综合历史试题

第Ⅰ卷(选择题共140分)

本卷共:每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

24.孟子说:“尽信书,则不如无书。吾于《武成》,取二三策而已矣。”又说:“万物皆备于我…… 此心已备万物。自是丰足,不待外铄。人自有良知良能。”据此可知,孟子

A.强调人的自身主体地位 B.肯定儒学的社会教化功能

C.认为探寻真理需格物致知 D.对前人典籍持批判的态度

25.秦律规定,农民借用官府的铁农具,因为时间太长而破旧不堪、发生损坏的,若用文书上报损耗,可以不让借用者赔偿;同时还规定:各县、都官在七月处理的已经无法修理的官有器物,器物上有标识的需加以磨除,铜器和铁器要上缴作为金属原料。这些规定反映出当时

A.农民受到政府沉重的剥削 B.盐铁专营政策得到落实

C 经济立法助推了铁器推广 D.政府注重加强铁器管理

26.《全唐诗》中存有僧诗及与僧人交往的诗歌大约2700首,其中僧诗约2500首,游旅寺院的文人约200人,如唐代文人韩愈不喜佛教,甚至对其恶言相向,但韩愈也曾与多位僧人交游,主要是出于对僧人文采和人格的钦慕。这反映出唐代

A.思想融合具有普世性B.文学体裁呈现多元化趋势

C.佛教影响力得到扩大 D.文人对佛教思想较为推崇

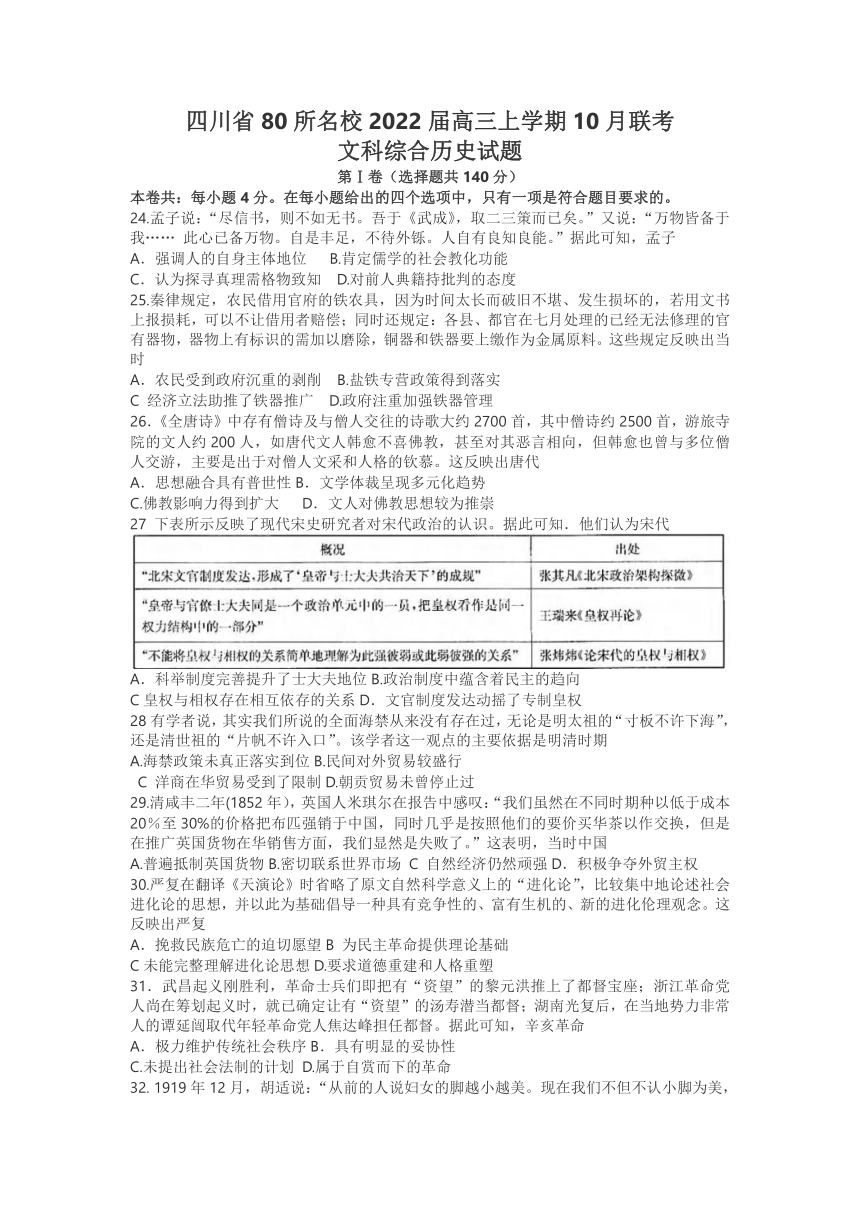

27 下表所示反映了现代宋史研究者对宋代政治的认识。据此可知.他们认为宋代

A.科举制度完善提升了士大夫地位B.政治制度中蕴含着民主的趋向

C皇权与相权存在相互依存的关系D.文官制度发达动摇了专制皇权

28有学者说,其实我们所说的全面海禁从来没有存在过,无论是明太祖的“寸板不许下海”,还是清世祖的“片帆不许入口”。该学者这一观点的主要依据是明清时期

A.海禁政策未真正落实到位B.民间对外贸易较盛行

C 洋商在华贸易受到了限制D.朝贡贸易未曾停止过

29.清咸丰二年(1852年),英国人米琪尔在报告中感叹:“我们虽然在不同时期种以低于成本 20%至30%的价格把布匹强销于中国,同时几乎是按照他们的要价买华茶以作交换,但是 在推广英国货物在华销售方面,我们显然是失败了。”这表明,当时中国

A.普遍抵制英国货物B.密切联系世界市场 C 自然经济仍然顽强D.积极争夺外贸主权

30.严复在翻译《天演论》时省略了原文自然科学意义上的“进化论”,比较集中地论述社会进化论的思想,并以此为基础倡导一种具有竞争性的、富有生机的、新的进化伦理观念。这反映出严复

A.挽救民族危亡的迫切愿望B 为民主革命提供理论基础

C未能完整理解进化论思想D.要求道德重建和人格重塑

31.武昌起义刚胜利,革命士兵们即把有“资望”的黎元洪推上了都督宝座;浙江革命党人尚在筹划起义时,就已确定让有“资望”的汤寿潜当都督;湖南光复后,在当地势力非常人的谭延闿取代年轻革命党人焦达峰担任都督。据此可知,辛亥革命

A.极力维护传统社会秩序B.具有明显的妥协性

C.未提出社会法制的计划 D.属于自赏而下的革命

32. 1919年12月,胡适说:“从前的人说妇女的脚越小越美。现在我们不但不认小脚为美,简直说这是惨无人道了。十年前,人家和店家都用鸦片敬客。现在鸦片烟变成禁品了。二十年前,康有为是洪水猛兽一般的维新党。现在康有为变成老古董了。”胡适旨在强调

A五四政治运动推动了女性的解放 B.资产阶级改良运动在中国行不通

C.思想解放推动了社会习俗的变迁D.新文化运动推动新旧价值观更替

33.智者所说的“人”是只有自由意志的“自我”个体,苏格拉底所说的“人”是以智慧和知识为其本性的理智的人。苏格拉底指出两门普遍的知识:一门是自知的知识,它是分辨知还是不知的;一门是关于善的知识,它是分辨善和恶的。这表明苏格拉底

A.对雅典民主政治不满B.开启了雅典的精神觉醒

C具有一定的理性精神D.否定智者的人文精神

34.自公元前3世纪起,虽然对案件作出裁决的法官和负责法律补救措施的地方执法官并非都由法学家出任,但罗马法学家们所给出的法律建议在具体实践中得以应用,而且法学家们还构建了精致的法律分析体系。这说明,罗马法学家

A.受到地方执政官的控制B.推动了罗马法学的发展

C.全力维护贵族阶层利益D.高度重视法律基层普及

35. 1531年,西欧最早的一家商品交易所在安特卫普开业; 16世纪,威尼斯和热那亚的商人创立了银行,为从事贸易的商人提供资金和信用;1694年,英格兰银行创立,它是最早发挥中央银行职能的银行。由此可知,当时西欧

A.积极为商品输出创造条件B.商业经营方式发生变化

C.经济发展依赖世界市场D.工业革命条件已经具备

第II卷(非选择题共160分)

41 .阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 明清处于中国封建社会晚期,共同的时代背景造成二者在政治、经济、文化等社会诸多范畴内具有众多的相似点。宰相制已成为人君实现专制政治的一大障碍,朱元璋借胡惟庸罢中书省,明成祖时内阁参预机务开始,清沿明旧制置殿阁大学士暂理机务以表率百僚; 明代将司法权一分为三,清沿明旧制实行三司会审和九卿会审制度:明代将兵屯于卫所,兵 权隶属兵部,五军都督府则管军籍,清代时军权就完全掌握在皇帝手中;明代时在内延设司 礼监牵制内阁,清代地方总督与巡抚之间也存在彼此互相监督的现象。明初推行里甲制、以 十户为一甲,十甲为一里,并在乡里组织中设老人制度与里甲制并轨.以便强化对基层政权 的管理;明永乐以后.明政府开始在边疆实行改土归流,至雍正时西南地区的改土归流达到 高潮。

——摘编自余才忠《明清政治体制的基本特征》

材料二 中国传统的君主专制政治制度经两千余年的传承与发展,到晚清时终于走到了尽头,开始由传统政治形态向现代政治形态的艰难转型。19世纪40年代后,短短 70年内,由清王朝统治阶级所进行的政治体制转型经历了历史上未曾有过的现象。晚清政体转型历经曲 折。但总的趋势是从传统的封建专制政体向民主、开放的近现代政体转化,如“总理衙门的所作所为,基本上是顺应着中国社会的发展需要的”。作为洋务运动继承和发展的戊戌维新运动,其政治体制转型所涉及的范围也是相当广泛的。19世纪末20世纪初、新兴资产阶级掀起革命与立宪两大政治革新运动,迫使清政府对传统体制进行有限的改革,这成为中国政治现代化历程中的重要一环。

——摘编自梁严冰等《关于晚清政治体制近代化历程的思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清政治体制演变的主要特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清政治体制演变的主要方向并简析其历史原因。 (12分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明影响政治体制演变的主要因素。(5分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

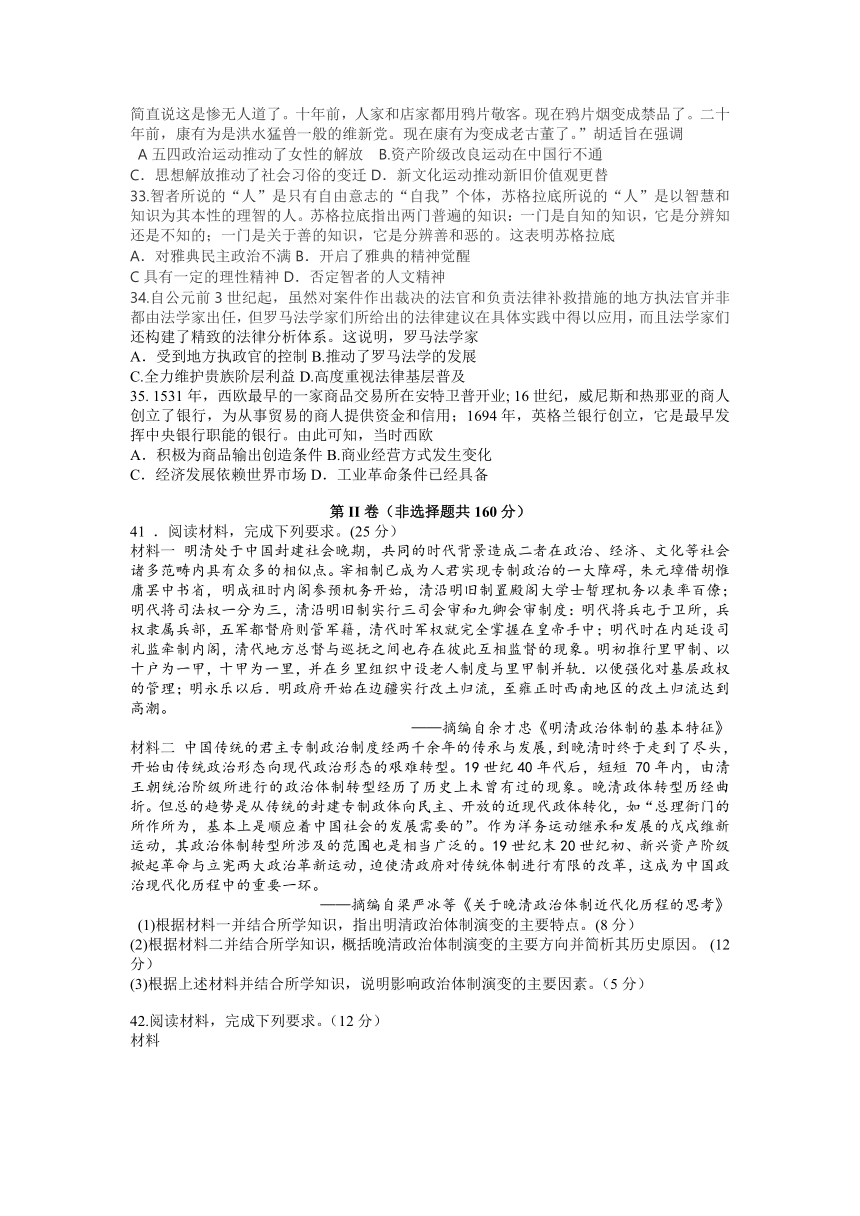

材料

雅典卫城是综合性的公共建筑,是雅典乃至整个希腊的宗教政治中心。现存的主要建筑有胜利神殿、山门、巴特农神庙、伊瑞克提翁神庙等。

从总平面图上可以清楚地看出,雅典卫城的几座主要建筑都建在卫城的边缘,即使是卫 城中最重要的主体建筑——巴特农神庙―也并未将基址选择在卫城的几何构图中心位置,而是选在卫城的南侧边缘附近。建筑都尽量靠近边线,并尽量位于山下,这让卫城山下雅典城中的人都可以看到建筑。胜利神庙扭转一定的角度是为了让上山的人们能够看到神庙最优美的柱廊,巴特农神庙距离山门80米,是为了让人一进入卫城就有对巴特农神庙最舒适的观赏条件。

——据孙迪《古希腊雅典卫城群体建筑布局手法研究》等整理

从材料中提炼出一个主题,结合所学知识,从建筑与思想文化关系的角度进行阐述。 (要求:主题明确,阐述须符合逻辑,史论结合。)

45【历史―选修1:历史上重大改革回眸】 (15分)

材料 汉景帝虽颁布律令以维护法钱制度,允许中央与郡国铸币,但是没有完全禁止私铸,郡国与私铸的钱币大小不一,形制也不一致。到了汉武帝,他下令通过铸钱谋利,以扩大货币供给和缓解军事耗资等财政困难。汉武帝建立五铢钱制,并设立了专门的铸币机构。武帝元鼎二年(公元前115年),公卿请令京师铸官赤仄发行“赤仄五铢钱”,其主要目的是解决郡国与中央铸钱在重量与币值上的差异,通过规定“一当五”,即一枚仄钱可兑换五枚郡国五铢钱,中央变相驱逐郡国五铢钱。之后又统一了钱币重量与价值,法定货币即为“三官钱”, 所有郡国销毁铜材输入“三官”,铜币遂归化为一,保证了币材;后又规定了钱币的形制标准, 严禁郡国与私人铸造钱币。改革后的钱币形制与重量标准趋于稳定,轻重适宜,后世改制以五铢钱为标准。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉武帝改革货币制度的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析“株钱”制度确立的影响。(9分)

46.【历史―选修3:2。世纪的战争与和平】 (15分)

材料 1914年12月,在总统时国会的演说中,威尔逊定位美国在一战中的角色―不偏不倚的调解者:“我们是和平的获益者,我们现在热切希望这一特征(即保持中立)可以让我们不用屈从于其他国家。1917年1月,威康二世批准了德国的无限制潜艇战。3月18日,包括蓝辛、豪斯在内的大部分威尔逊政府成员主张对德宣战。4月6日,国会以压倒性多数通过了对德宣战问题。同日,威尔逊发表了宣战咨文,提出“世界叶民主更安全”的口号。1917 年11月,俄国建立苏维埃政权的十月革命,加重了西线的形势。威尔逊于1918年1月8 日,在国会就战后国际秩序发表了演讲,提出了著名的“战后和平十四点”。这份讲话是威尔逊构建战后世界和国际秩序最为具体的一个方案,几乎囊括了威尔逊时战后世界安排的所有问题。

——摘编自吕源《国际联盟盟约在关国失败的原因分析》

(1)根据材料,指出美国对一战态度的变化,并分析该变化发生的原因。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评美国参加一战的影响。(6分)

47【历史―选修4:中外历史人物评说】 (15分)

材料 程长庚(1811-1880)被称为徽班领袖、京剧鼻祖。他不断地吸收秦腔、京腔、尾曲等剧种的特长,又与二黄调进一步交融,为京剧的形成奠定了基础。程长庚能戏300余出,且对自己和别的演员严格要求,演出时如有失误,退场后立即指出并改正。他精于唱功,讲求字 正腔圆,唱腔高亢又别具沉雄之致。他注重剧目建设,与知识分子卢胜奎合作,编了三十六 本连台轴子戏,并取名为《三国》。他的人物表现手段多样,突显人物形象的技巧丰富,他所塑造的鲁肃、孔明等艺术形象具有强烈的艺术感染力,他擅演的剧目也成了京剧的传统名 剧,代表作品有《战樊城》《群英会》《华容进》等。在主持三庆班的同时,程长庚也十分善于发现人才、培养人才,继他之后的谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙等京剧后“三鼎甲”,以及杨月楼等人 都曾受其指导教益,他在中国京剧史上铸起了一座丰碑。

——摘编自王灵均《程长庚评传》

(1)根据材料,概括程长庚京剧表演艺术的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明程长庚对京剧的贡献。(9分)

文科综合历史试题

第Ⅰ卷(选择题共140分)

本卷共:每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

24.孟子说:“尽信书,则不如无书。吾于《武成》,取二三策而已矣。”又说:“万物皆备于我…… 此心已备万物。自是丰足,不待外铄。人自有良知良能。”据此可知,孟子

A.强调人的自身主体地位 B.肯定儒学的社会教化功能

C.认为探寻真理需格物致知 D.对前人典籍持批判的态度

25.秦律规定,农民借用官府的铁农具,因为时间太长而破旧不堪、发生损坏的,若用文书上报损耗,可以不让借用者赔偿;同时还规定:各县、都官在七月处理的已经无法修理的官有器物,器物上有标识的需加以磨除,铜器和铁器要上缴作为金属原料。这些规定反映出当时

A.农民受到政府沉重的剥削 B.盐铁专营政策得到落实

C 经济立法助推了铁器推广 D.政府注重加强铁器管理

26.《全唐诗》中存有僧诗及与僧人交往的诗歌大约2700首,其中僧诗约2500首,游旅寺院的文人约200人,如唐代文人韩愈不喜佛教,甚至对其恶言相向,但韩愈也曾与多位僧人交游,主要是出于对僧人文采和人格的钦慕。这反映出唐代

A.思想融合具有普世性B.文学体裁呈现多元化趋势

C.佛教影响力得到扩大 D.文人对佛教思想较为推崇

27 下表所示反映了现代宋史研究者对宋代政治的认识。据此可知.他们认为宋代

A.科举制度完善提升了士大夫地位B.政治制度中蕴含着民主的趋向

C皇权与相权存在相互依存的关系D.文官制度发达动摇了专制皇权

28有学者说,其实我们所说的全面海禁从来没有存在过,无论是明太祖的“寸板不许下海”,还是清世祖的“片帆不许入口”。该学者这一观点的主要依据是明清时期

A.海禁政策未真正落实到位B.民间对外贸易较盛行

C 洋商在华贸易受到了限制D.朝贡贸易未曾停止过

29.清咸丰二年(1852年),英国人米琪尔在报告中感叹:“我们虽然在不同时期种以低于成本 20%至30%的价格把布匹强销于中国,同时几乎是按照他们的要价买华茶以作交换,但是 在推广英国货物在华销售方面,我们显然是失败了。”这表明,当时中国

A.普遍抵制英国货物B.密切联系世界市场 C 自然经济仍然顽强D.积极争夺外贸主权

30.严复在翻译《天演论》时省略了原文自然科学意义上的“进化论”,比较集中地论述社会进化论的思想,并以此为基础倡导一种具有竞争性的、富有生机的、新的进化伦理观念。这反映出严复

A.挽救民族危亡的迫切愿望B 为民主革命提供理论基础

C未能完整理解进化论思想D.要求道德重建和人格重塑

31.武昌起义刚胜利,革命士兵们即把有“资望”的黎元洪推上了都督宝座;浙江革命党人尚在筹划起义时,就已确定让有“资望”的汤寿潜当都督;湖南光复后,在当地势力非常人的谭延闿取代年轻革命党人焦达峰担任都督。据此可知,辛亥革命

A.极力维护传统社会秩序B.具有明显的妥协性

C.未提出社会法制的计划 D.属于自赏而下的革命

32. 1919年12月,胡适说:“从前的人说妇女的脚越小越美。现在我们不但不认小脚为美,简直说这是惨无人道了。十年前,人家和店家都用鸦片敬客。现在鸦片烟变成禁品了。二十年前,康有为是洪水猛兽一般的维新党。现在康有为变成老古董了。”胡适旨在强调

A五四政治运动推动了女性的解放 B.资产阶级改良运动在中国行不通

C.思想解放推动了社会习俗的变迁D.新文化运动推动新旧价值观更替

33.智者所说的“人”是只有自由意志的“自我”个体,苏格拉底所说的“人”是以智慧和知识为其本性的理智的人。苏格拉底指出两门普遍的知识:一门是自知的知识,它是分辨知还是不知的;一门是关于善的知识,它是分辨善和恶的。这表明苏格拉底

A.对雅典民主政治不满B.开启了雅典的精神觉醒

C具有一定的理性精神D.否定智者的人文精神

34.自公元前3世纪起,虽然对案件作出裁决的法官和负责法律补救措施的地方执法官并非都由法学家出任,但罗马法学家们所给出的法律建议在具体实践中得以应用,而且法学家们还构建了精致的法律分析体系。这说明,罗马法学家

A.受到地方执政官的控制B.推动了罗马法学的发展

C.全力维护贵族阶层利益D.高度重视法律基层普及

35. 1531年,西欧最早的一家商品交易所在安特卫普开业; 16世纪,威尼斯和热那亚的商人创立了银行,为从事贸易的商人提供资金和信用;1694年,英格兰银行创立,它是最早发挥中央银行职能的银行。由此可知,当时西欧

A.积极为商品输出创造条件B.商业经营方式发生变化

C.经济发展依赖世界市场D.工业革命条件已经具备

第II卷(非选择题共160分)

41 .阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 明清处于中国封建社会晚期,共同的时代背景造成二者在政治、经济、文化等社会诸多范畴内具有众多的相似点。宰相制已成为人君实现专制政治的一大障碍,朱元璋借胡惟庸罢中书省,明成祖时内阁参预机务开始,清沿明旧制置殿阁大学士暂理机务以表率百僚; 明代将司法权一分为三,清沿明旧制实行三司会审和九卿会审制度:明代将兵屯于卫所,兵 权隶属兵部,五军都督府则管军籍,清代时军权就完全掌握在皇帝手中;明代时在内延设司 礼监牵制内阁,清代地方总督与巡抚之间也存在彼此互相监督的现象。明初推行里甲制、以 十户为一甲,十甲为一里,并在乡里组织中设老人制度与里甲制并轨.以便强化对基层政权 的管理;明永乐以后.明政府开始在边疆实行改土归流,至雍正时西南地区的改土归流达到 高潮。

——摘编自余才忠《明清政治体制的基本特征》

材料二 中国传统的君主专制政治制度经两千余年的传承与发展,到晚清时终于走到了尽头,开始由传统政治形态向现代政治形态的艰难转型。19世纪40年代后,短短 70年内,由清王朝统治阶级所进行的政治体制转型经历了历史上未曾有过的现象。晚清政体转型历经曲 折。但总的趋势是从传统的封建专制政体向民主、开放的近现代政体转化,如“总理衙门的所作所为,基本上是顺应着中国社会的发展需要的”。作为洋务运动继承和发展的戊戌维新运动,其政治体制转型所涉及的范围也是相当广泛的。19世纪末20世纪初、新兴资产阶级掀起革命与立宪两大政治革新运动,迫使清政府对传统体制进行有限的改革,这成为中国政治现代化历程中的重要一环。

——摘编自梁严冰等《关于晚清政治体制近代化历程的思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清政治体制演变的主要特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清政治体制演变的主要方向并简析其历史原因。 (12分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明影响政治体制演变的主要因素。(5分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

雅典卫城是综合性的公共建筑,是雅典乃至整个希腊的宗教政治中心。现存的主要建筑有胜利神殿、山门、巴特农神庙、伊瑞克提翁神庙等。

从总平面图上可以清楚地看出,雅典卫城的几座主要建筑都建在卫城的边缘,即使是卫 城中最重要的主体建筑——巴特农神庙―也并未将基址选择在卫城的几何构图中心位置,而是选在卫城的南侧边缘附近。建筑都尽量靠近边线,并尽量位于山下,这让卫城山下雅典城中的人都可以看到建筑。胜利神庙扭转一定的角度是为了让上山的人们能够看到神庙最优美的柱廊,巴特农神庙距离山门80米,是为了让人一进入卫城就有对巴特农神庙最舒适的观赏条件。

——据孙迪《古希腊雅典卫城群体建筑布局手法研究》等整理

从材料中提炼出一个主题,结合所学知识,从建筑与思想文化关系的角度进行阐述。 (要求:主题明确,阐述须符合逻辑,史论结合。)

45【历史―选修1:历史上重大改革回眸】 (15分)

材料 汉景帝虽颁布律令以维护法钱制度,允许中央与郡国铸币,但是没有完全禁止私铸,郡国与私铸的钱币大小不一,形制也不一致。到了汉武帝,他下令通过铸钱谋利,以扩大货币供给和缓解军事耗资等财政困难。汉武帝建立五铢钱制,并设立了专门的铸币机构。武帝元鼎二年(公元前115年),公卿请令京师铸官赤仄发行“赤仄五铢钱”,其主要目的是解决郡国与中央铸钱在重量与币值上的差异,通过规定“一当五”,即一枚仄钱可兑换五枚郡国五铢钱,中央变相驱逐郡国五铢钱。之后又统一了钱币重量与价值,法定货币即为“三官钱”, 所有郡国销毁铜材输入“三官”,铜币遂归化为一,保证了币材;后又规定了钱币的形制标准, 严禁郡国与私人铸造钱币。改革后的钱币形制与重量标准趋于稳定,轻重适宜,后世改制以五铢钱为标准。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉武帝改革货币制度的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析“株钱”制度确立的影响。(9分)

46.【历史―选修3:2。世纪的战争与和平】 (15分)

材料 1914年12月,在总统时国会的演说中,威尔逊定位美国在一战中的角色―不偏不倚的调解者:“我们是和平的获益者,我们现在热切希望这一特征(即保持中立)可以让我们不用屈从于其他国家。1917年1月,威康二世批准了德国的无限制潜艇战。3月18日,包括蓝辛、豪斯在内的大部分威尔逊政府成员主张对德宣战。4月6日,国会以压倒性多数通过了对德宣战问题。同日,威尔逊发表了宣战咨文,提出“世界叶民主更安全”的口号。1917 年11月,俄国建立苏维埃政权的十月革命,加重了西线的形势。威尔逊于1918年1月8 日,在国会就战后国际秩序发表了演讲,提出了著名的“战后和平十四点”。这份讲话是威尔逊构建战后世界和国际秩序最为具体的一个方案,几乎囊括了威尔逊时战后世界安排的所有问题。

——摘编自吕源《国际联盟盟约在关国失败的原因分析》

(1)根据材料,指出美国对一战态度的变化,并分析该变化发生的原因。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评美国参加一战的影响。(6分)

47【历史―选修4:中外历史人物评说】 (15分)

材料 程长庚(1811-1880)被称为徽班领袖、京剧鼻祖。他不断地吸收秦腔、京腔、尾曲等剧种的特长,又与二黄调进一步交融,为京剧的形成奠定了基础。程长庚能戏300余出,且对自己和别的演员严格要求,演出时如有失误,退场后立即指出并改正。他精于唱功,讲求字 正腔圆,唱腔高亢又别具沉雄之致。他注重剧目建设,与知识分子卢胜奎合作,编了三十六 本连台轴子戏,并取名为《三国》。他的人物表现手段多样,突显人物形象的技巧丰富,他所塑造的鲁肃、孔明等艺术形象具有强烈的艺术感染力,他擅演的剧目也成了京剧的传统名 剧,代表作品有《战樊城》《群英会》《华容进》等。在主持三庆班的同时,程长庚也十分善于发现人才、培养人才,继他之后的谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙等京剧后“三鼎甲”,以及杨月楼等人 都曾受其指导教益,他在中国京剧史上铸起了一座丰碑。

——摘编自王灵均《程长庚评传》

(1)根据材料,概括程长庚京剧表演艺术的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明程长庚对京剧的贡献。(9分)

同课章节目录