4.3体内物质的运输 教案

图片预览

文档简介

体内物质的运输(第3课时)教学设计

一、教材分析

《体内物质的运输》是浙教版九年级上册第四章第三节课的内容,是整章节的核心内容之一。在前两个课时中,学生已经学习了血液、血管及心脏的相关知识,并指导了人体中的血液的基本流动方式,在此基础上,本节课重点学习人体中血液循环的具体路径以及循环后血液成分的改变,并且利用血液循环去解释一些常见的生活现象。

二、学情分析

九年级的学生思维活跃,观察、获取、分析信息的能力已经得到一定的锻炼,并且也具备了一定的实验设计和动手能力,但由于血液循环的不可见性,因此对如何以学生大脑中已有的血液流动的前概念为基础,构建起完整的血液循环的流程造成了一定的困难,因此,在教学中主要就利用血液循环模型的搭建,以模型为抓手,以小组合作为形式,从根本上更好的建立对血液循环的流程的理解,同时,强化学生课堂的主观体验,从而更好的发挥学生学习的主动性。

三、教学目标

知识与技能:

1.通过读血液循环的模型的现场制作,建立血液循环的具体流程。

2.通过对血液循环模型的完善,知道血液必须要经过肺部毛细血管,才能持续获得氧气,从而知道并学会区分动脉血和静脉血。

3.通过对血液循环流程的分析,小组合作讨论知道血液循环可以分为体循环和肺循环。

4.通过阅读材料、体验等形式,知道心率、脉搏、血压的概念,学会测量脉搏的一般方法。

过程与方法:

1.通过血液循环模型的制作,体会从原概念为起点,并逐步建构科学概念的一般分析方法。

2.通过阅读材料文本获取心率、血压和脉搏的相关知识,提高其分析信息、获取信息的能力。

3.通过对血液循环两部分的划分及依据的判定,提高其分析、总结事物共同点的能力。

情感态度与价值观

1.通过对血液循环流程的逐步建构,体会生物中结构与功能相适应的思想。

2.通过对不良生活导致高血压的讨论分析,知道健康生活的重要性。

四、教学重难点

重点:血液循环的流程和途径;区分动脉血和静脉血。

难点:血液循环的流程和途径;结合血液循环的相关知识去分析解决简单问题。

五、教学方法

探究式教学法、实验法、小组合作等

六、教学准备

血液循环完整模型一套、血液循环模型的相关组件(一次性输液器、PVC管、单向止水阀、画板等)、小肠和肺的示意图(打印)、多媒体资料

七、教学过程

【创设情境 导入新课】

设问:当你在进行体育锻炼时,身体会出现哪些变化?

生:流汗、脸变红、呼吸急促、心跳加快等

教师引导在进行体育锻炼时,脉搏会发生变化。

【体验活动 展开新课】

体验脉搏跳动:用食指和无名指按住手臂的内侧,感受脉搏的跳动。

问:你知道脉搏跳动表明了什么?

生:血液在流动。

模拟体验运动后脉搏的变化(以20秒脉搏跳动的次数为判定标准):

1.测量平静下的脉搏跳动次数;

2.原地高抬腿30秒后,测量运动后的脉搏跳动次数。

学生通过测定自己平静和运动后的脉搏跳动次数,发现运动后脉搏跳动速度变快,从而推理出运动时人体中的血液流动速度会变快。通过设问为何呼吸、脉搏和心跳会加快,从而进入到血液循环的学习。

(评述:对脉搏的体验和运动前后脉搏的测定,一方面提高学生的课堂参与的积极度,另一方面,也让学生从脉搏出发,在人的体表感受到人体内血液的流动,并引发学生思考,人体中的血液究竟是怎么流动的,运动时血液、呼吸和心跳为什么要加速,从而激发学生学习血液循环的热情)

【任务搭建 深入新知】

思考: 1.人的生命活动必须的物质有哪些?

2.血液流动的功能是什么?

3.辨别心脏的结构?

(评述:通过对人的生命活动的必须物质及其如何到达人体的各个器官,从中分析出血液流动的功能便是运输,并且对心脏结构的复习回忆,也是在一定程度上帮助学生后续更好的建立血液循环的模型制作)

任务一: 利用相关器材,完成血液获得营养物质并进行运输的血液流动的模型制作。(注意:血液从左心室出发;需标明血液流经的心脏、血管等结构名称)

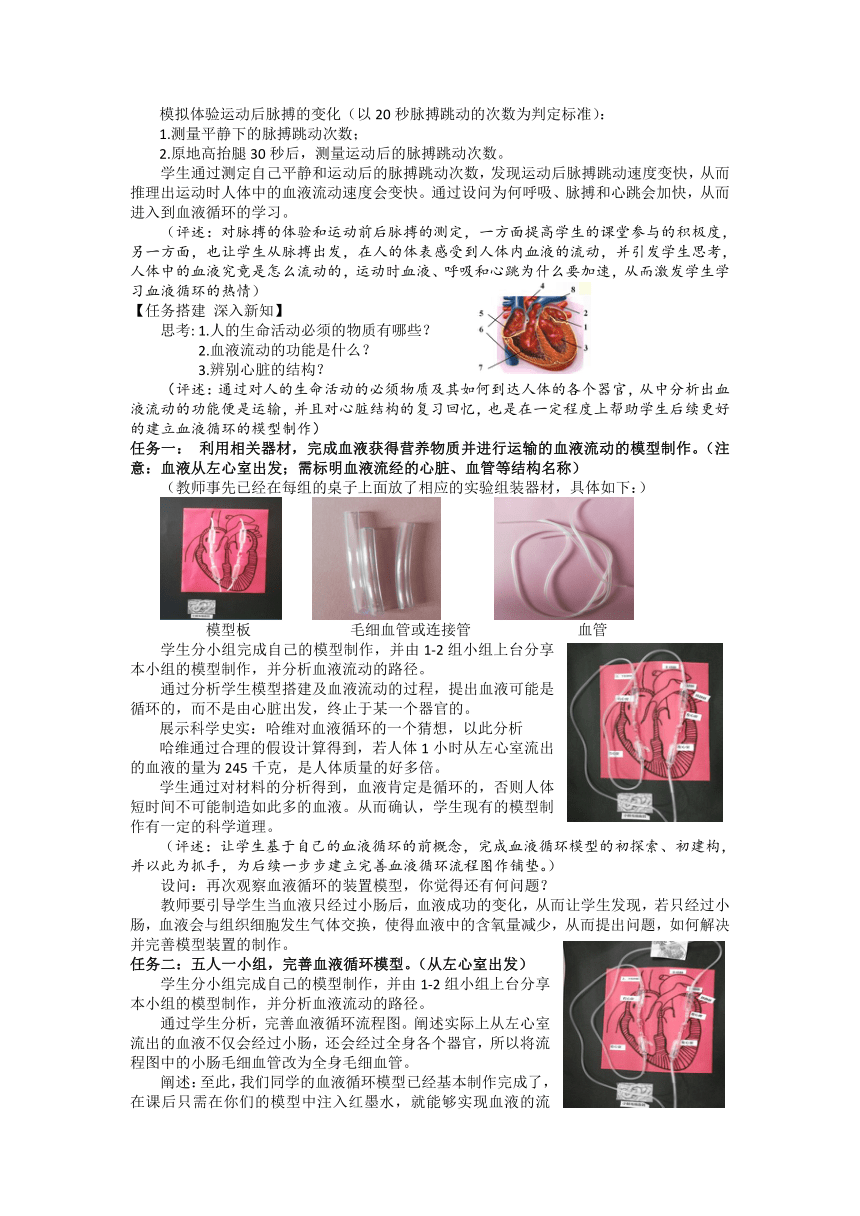

(教师事先已经在每组的桌子上面放了相应的实验组装器材,具体如下:)

模型板 毛细血管或连接管 血管

学生分小组完成自己的模型制作,并由1-2组小组上台分享本小组的模型制作,并分析血液流动的路径。

通过分析学生模型搭建及血液流动的过程,提出血液可能是循环的,而不是由心脏出发,终止于某一个器官的。

展示科学史实:哈维对血液循环的一个猜想,以此分析

哈维通过合理的假设计算得到,若人体1小时从左心室流出的血液的量为245千克,是人体质量的好多倍。

学生通过对材料的分析得到,血液肯定是循环的,否则人体短时间不可能制造如此多的血液。从而确认,学生现有的模型制作有一定的科学道理。

(评述:让学生基于自己的血液循环的前概念,完成血液循环模型的初探索、初建构,并以此为抓手,为后续一步步建立完善血液循环流程图作铺垫。)

设问:再次观察血液循环的装置模型,你觉得还有何问题?

教师要引导学生当血液只经过小肠后,血液成功的变化,从而让学生发现,若只经过小肠,血液会与组织细胞发生气体交换,使得血液中的含氧量减少,从而提出问题,如何解决并完善模型装置的制作。

任务二:五人一小组,完善血液循环模型。(从左心室出发)

学生分小组完成自己的模型制作,并由1-2组小组上台分享本小组的模型制作,并分析血液流动的路径。

通过学生分析,完善血液循环流程图。阐述实际上从左心室流出的血液不仅会经过小肠,还会经过全身各个器官,所以将流程图中的小肠毛细血管改为全身毛细血管。

阐述:至此,我们同学的血液循环模型已经基本制作完成了,在课后只需在你们的模型中注入红墨水,就能够实现血液的流动。展示完整的血液循环的模型装置。(由于胶水的粘合问题,没有让学生现场粘合注入红墨水)

同时,介绍动脉血为含氧量高的血液,静脉血为含氧量低的血液。并展示相关图片。

动脉血: 静脉血:

(评述:让学生基于通过结合自己的前知识,人体的活细胞呼吸作用需要氧气,从而发现若人体血液循环过程中,没有经过肺的话,那么血液中的氧气会逐步消耗完全,人体就不能够获得氧气。从而提出要在血液循环的模型中加一个肺,完善血液循环的模型制作,并逐步建构起完整的血液循环的流程。)

思考与讨论:

1.完成一次血液循环,进出心脏几次?

2.若把血液循环分成两部分,你会怎么分?

让学生通过小组讨论的形式,结合已经制作好的血液循环的模型和流程图,思考完成以上两个问题的分析。

生1:可以将左心室到右心房分为一个环节,将右心室到左心房分为另一个环节。依据为进出心脏以此。

生2:可以按照血液的类型进行分类,将肺部毛细血管到全身毛细血管分为一环节,此部分为动脉血;将全身毛细血管到肺部毛细血管分为一个环节,此部分为动脉血。

教师肯定学生的分类方式,并阐述科学上对血液循环的两个部分的划分,分别为以下两个部分:

体循环:左心室→主动脉→全身毛细血管→上下腔静脉→右心房

肺循环:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房

思考3:血液经体循环、肺循环后,血液类型如何变化的?

生:体循环将动脉血变为静脉血;肺循环将静脉血变为动脉血。

(评述:让学生基于自己对血液循环的认识,通过一定的分类依据,将血液循环划分为两个步骤,从而提升学生分析问题、总结概括信息的能力。)

【解决问题 呼应前文】

思考:结合血液循环及呼吸作用的相关知识,请简要解释运动后心脏、脉搏跳动加快、呼吸变得急促的原因是什么?

生:由于人在运动时,需要消耗更多的能量,而人体的能量来自于体内活细胞的呼吸作用,呼吸作用需要消耗氧气和营养物质,而氧气和营养物质的运输是需要通过血液循环进行的,因此会出现此类现象。

【联系实际 提升立意】

阐述,血液循环非常重要,而血液循环在人体外的表征除了脉搏、心跳外,还有哪些?

生:血压。

阅读材料:心率、脉搏、血压,并找出心率与脉搏的关系以及判定血压是否正常的两个标准。

生:一个人心率和脉搏的次数基本是相同的。

血压是否正常的标准为收缩压:范围为10-18.7千帕;舒张压:范围为8-12千帕。

问:小明的父亲血压值为21.3/13.3kpa,这些数值分别代表什么含义?说明了什么?

生:代表收缩压为21.3kp,舒张压为13.3kpa,说明小明父亲得了高血压。

展示青少年血压平均值的图表:

阐述,现在高血压病发不断的年轻化,与我们不良的生活习惯有关,设问:你觉得有哪些生活习惯会使人易得高血压?

学生阐述观点,并小结如下:抽烟、喝酒;三餐不定;坐多动少;熬夜;过多摄入油脂;长期处于高压、紧张状态等。

从而提出要进行健康生活。

【课堂小结】

请学生帮助进行课堂小结,包括酶的概念及酶的特点。

八、板书设计

体内物质的运输(三)

体循环:左心室 主动脉 全身毛细血管 上下腔静脉 右心房

动脉血 静脉血

左心房 肺静脉 肺部毛细血管 肺动脉 右心室 :肺循环

九、作业设计

1.查找血液循环的发现历史;

2.以血液循环为中心,建立消化系统、呼吸系统、循环系统的关系概念图。

十、反思

本节课的主旨在于利用学生的前概念,通过模型装置的制作,完成血液循环流程的建构,但在实际的教学中,发现学生对心脏和对应的血管名称还不是很熟悉,所以在模型组件的过程中,会遇到一些小障碍。另外,学生已经完成了整个装置的搭建,若能够实现在每一个装置内加上红墨水,让红墨水在装置中流动起来的话,学生对于血液循环的流程会有更加直观的认识,并且,学习的兴趣也会大大提升。同时,利用该具体的血液循环的装置,对学生解决一些实际问题,如进出心脏几次等,会有很大的帮助。

一、教材分析

《体内物质的运输》是浙教版九年级上册第四章第三节课的内容,是整章节的核心内容之一。在前两个课时中,学生已经学习了血液、血管及心脏的相关知识,并指导了人体中的血液的基本流动方式,在此基础上,本节课重点学习人体中血液循环的具体路径以及循环后血液成分的改变,并且利用血液循环去解释一些常见的生活现象。

二、学情分析

九年级的学生思维活跃,观察、获取、分析信息的能力已经得到一定的锻炼,并且也具备了一定的实验设计和动手能力,但由于血液循环的不可见性,因此对如何以学生大脑中已有的血液流动的前概念为基础,构建起完整的血液循环的流程造成了一定的困难,因此,在教学中主要就利用血液循环模型的搭建,以模型为抓手,以小组合作为形式,从根本上更好的建立对血液循环的流程的理解,同时,强化学生课堂的主观体验,从而更好的发挥学生学习的主动性。

三、教学目标

知识与技能:

1.通过读血液循环的模型的现场制作,建立血液循环的具体流程。

2.通过对血液循环模型的完善,知道血液必须要经过肺部毛细血管,才能持续获得氧气,从而知道并学会区分动脉血和静脉血。

3.通过对血液循环流程的分析,小组合作讨论知道血液循环可以分为体循环和肺循环。

4.通过阅读材料、体验等形式,知道心率、脉搏、血压的概念,学会测量脉搏的一般方法。

过程与方法:

1.通过血液循环模型的制作,体会从原概念为起点,并逐步建构科学概念的一般分析方法。

2.通过阅读材料文本获取心率、血压和脉搏的相关知识,提高其分析信息、获取信息的能力。

3.通过对血液循环两部分的划分及依据的判定,提高其分析、总结事物共同点的能力。

情感态度与价值观

1.通过对血液循环流程的逐步建构,体会生物中结构与功能相适应的思想。

2.通过对不良生活导致高血压的讨论分析,知道健康生活的重要性。

四、教学重难点

重点:血液循环的流程和途径;区分动脉血和静脉血。

难点:血液循环的流程和途径;结合血液循环的相关知识去分析解决简单问题。

五、教学方法

探究式教学法、实验法、小组合作等

六、教学准备

血液循环完整模型一套、血液循环模型的相关组件(一次性输液器、PVC管、单向止水阀、画板等)、小肠和肺的示意图(打印)、多媒体资料

七、教学过程

【创设情境 导入新课】

设问:当你在进行体育锻炼时,身体会出现哪些变化?

生:流汗、脸变红、呼吸急促、心跳加快等

教师引导在进行体育锻炼时,脉搏会发生变化。

【体验活动 展开新课】

体验脉搏跳动:用食指和无名指按住手臂的内侧,感受脉搏的跳动。

问:你知道脉搏跳动表明了什么?

生:血液在流动。

模拟体验运动后脉搏的变化(以20秒脉搏跳动的次数为判定标准):

1.测量平静下的脉搏跳动次数;

2.原地高抬腿30秒后,测量运动后的脉搏跳动次数。

学生通过测定自己平静和运动后的脉搏跳动次数,发现运动后脉搏跳动速度变快,从而推理出运动时人体中的血液流动速度会变快。通过设问为何呼吸、脉搏和心跳会加快,从而进入到血液循环的学习。

(评述:对脉搏的体验和运动前后脉搏的测定,一方面提高学生的课堂参与的积极度,另一方面,也让学生从脉搏出发,在人的体表感受到人体内血液的流动,并引发学生思考,人体中的血液究竟是怎么流动的,运动时血液、呼吸和心跳为什么要加速,从而激发学生学习血液循环的热情)

【任务搭建 深入新知】

思考: 1.人的生命活动必须的物质有哪些?

2.血液流动的功能是什么?

3.辨别心脏的结构?

(评述:通过对人的生命活动的必须物质及其如何到达人体的各个器官,从中分析出血液流动的功能便是运输,并且对心脏结构的复习回忆,也是在一定程度上帮助学生后续更好的建立血液循环的模型制作)

任务一: 利用相关器材,完成血液获得营养物质并进行运输的血液流动的模型制作。(注意:血液从左心室出发;需标明血液流经的心脏、血管等结构名称)

(教师事先已经在每组的桌子上面放了相应的实验组装器材,具体如下:)

模型板 毛细血管或连接管 血管

学生分小组完成自己的模型制作,并由1-2组小组上台分享本小组的模型制作,并分析血液流动的路径。

通过分析学生模型搭建及血液流动的过程,提出血液可能是循环的,而不是由心脏出发,终止于某一个器官的。

展示科学史实:哈维对血液循环的一个猜想,以此分析

哈维通过合理的假设计算得到,若人体1小时从左心室流出的血液的量为245千克,是人体质量的好多倍。

学生通过对材料的分析得到,血液肯定是循环的,否则人体短时间不可能制造如此多的血液。从而确认,学生现有的模型制作有一定的科学道理。

(评述:让学生基于自己的血液循环的前概念,完成血液循环模型的初探索、初建构,并以此为抓手,为后续一步步建立完善血液循环流程图作铺垫。)

设问:再次观察血液循环的装置模型,你觉得还有何问题?

教师要引导学生当血液只经过小肠后,血液成功的变化,从而让学生发现,若只经过小肠,血液会与组织细胞发生气体交换,使得血液中的含氧量减少,从而提出问题,如何解决并完善模型装置的制作。

任务二:五人一小组,完善血液循环模型。(从左心室出发)

学生分小组完成自己的模型制作,并由1-2组小组上台分享本小组的模型制作,并分析血液流动的路径。

通过学生分析,完善血液循环流程图。阐述实际上从左心室流出的血液不仅会经过小肠,还会经过全身各个器官,所以将流程图中的小肠毛细血管改为全身毛细血管。

阐述:至此,我们同学的血液循环模型已经基本制作完成了,在课后只需在你们的模型中注入红墨水,就能够实现血液的流动。展示完整的血液循环的模型装置。(由于胶水的粘合问题,没有让学生现场粘合注入红墨水)

同时,介绍动脉血为含氧量高的血液,静脉血为含氧量低的血液。并展示相关图片。

动脉血: 静脉血:

(评述:让学生基于通过结合自己的前知识,人体的活细胞呼吸作用需要氧气,从而发现若人体血液循环过程中,没有经过肺的话,那么血液中的氧气会逐步消耗完全,人体就不能够获得氧气。从而提出要在血液循环的模型中加一个肺,完善血液循环的模型制作,并逐步建构起完整的血液循环的流程。)

思考与讨论:

1.完成一次血液循环,进出心脏几次?

2.若把血液循环分成两部分,你会怎么分?

让学生通过小组讨论的形式,结合已经制作好的血液循环的模型和流程图,思考完成以上两个问题的分析。

生1:可以将左心室到右心房分为一个环节,将右心室到左心房分为另一个环节。依据为进出心脏以此。

生2:可以按照血液的类型进行分类,将肺部毛细血管到全身毛细血管分为一环节,此部分为动脉血;将全身毛细血管到肺部毛细血管分为一个环节,此部分为动脉血。

教师肯定学生的分类方式,并阐述科学上对血液循环的两个部分的划分,分别为以下两个部分:

体循环:左心室→主动脉→全身毛细血管→上下腔静脉→右心房

肺循环:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房

思考3:血液经体循环、肺循环后,血液类型如何变化的?

生:体循环将动脉血变为静脉血;肺循环将静脉血变为动脉血。

(评述:让学生基于自己对血液循环的认识,通过一定的分类依据,将血液循环划分为两个步骤,从而提升学生分析问题、总结概括信息的能力。)

【解决问题 呼应前文】

思考:结合血液循环及呼吸作用的相关知识,请简要解释运动后心脏、脉搏跳动加快、呼吸变得急促的原因是什么?

生:由于人在运动时,需要消耗更多的能量,而人体的能量来自于体内活细胞的呼吸作用,呼吸作用需要消耗氧气和营养物质,而氧气和营养物质的运输是需要通过血液循环进行的,因此会出现此类现象。

【联系实际 提升立意】

阐述,血液循环非常重要,而血液循环在人体外的表征除了脉搏、心跳外,还有哪些?

生:血压。

阅读材料:心率、脉搏、血压,并找出心率与脉搏的关系以及判定血压是否正常的两个标准。

生:一个人心率和脉搏的次数基本是相同的。

血压是否正常的标准为收缩压:范围为10-18.7千帕;舒张压:范围为8-12千帕。

问:小明的父亲血压值为21.3/13.3kpa,这些数值分别代表什么含义?说明了什么?

生:代表收缩压为21.3kp,舒张压为13.3kpa,说明小明父亲得了高血压。

展示青少年血压平均值的图表:

阐述,现在高血压病发不断的年轻化,与我们不良的生活习惯有关,设问:你觉得有哪些生活习惯会使人易得高血压?

学生阐述观点,并小结如下:抽烟、喝酒;三餐不定;坐多动少;熬夜;过多摄入油脂;长期处于高压、紧张状态等。

从而提出要进行健康生活。

【课堂小结】

请学生帮助进行课堂小结,包括酶的概念及酶的特点。

八、板书设计

体内物质的运输(三)

体循环:左心室 主动脉 全身毛细血管 上下腔静脉 右心房

动脉血 静脉血

左心房 肺静脉 肺部毛细血管 肺动脉 右心室 :肺循环

九、作业设计

1.查找血液循环的发现历史;

2.以血液循环为中心,建立消化系统、呼吸系统、循环系统的关系概念图。

十、反思

本节课的主旨在于利用学生的前概念,通过模型装置的制作,完成血液循环流程的建构,但在实际的教学中,发现学生对心脏和对应的血管名称还不是很熟悉,所以在模型组件的过程中,会遇到一些小障碍。另外,学生已经完成了整个装置的搭建,若能够实现在每一个装置内加上红墨水,让红墨水在装置中流动起来的话,学生对于血液循环的流程会有更加直观的认识,并且,学习的兴趣也会大大提升。同时,利用该具体的血液循环的装置,对学生解决一些实际问题,如进出心脏几次等,会有很大的帮助。

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿