4.8 物理性质与化学性质 一课一练(含答案)

文档属性

| 名称 | 4.8 物理性质与化学性质 一课一练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-23 20:11:59 | ||

图片预览

文档简介

第8节 物理性质与化学性质 学生版

1.品茶在我国有悠久的历史,“平水日铸”为绍兴的名茶。为保持茶叶的品质,要做到防潮和防氧化,往往在茶叶的包装袋内放入1~2包黑色的还原铁粉作为“双吸剂”,失效后会变成棕黄色物质。这一从黑色物质到棕黄色物质的变化过程属于( )

A.化学性质 B.物理性质

C.化学变化 D.物理变化

2.下列物质的用途,属于利用其化学性质的是( )

A.液化气作燃料 B.铝材制作高压锅

C.干冰用于人工降雨 D.钢材制作铁轨

3.日常生活中的下列变化中,前者是化学变化,后者是物理变化的是( )

A.钢铁生锈、灯泡发光

B.煤气爆炸、煤燃烧

C.酒精挥发、食物腐败

D.石蜡熔化、碘升华

4.米饭在嘴里慢慢咀嚼会感觉有甜味产生,这是因为米饭中的淀粉在口腔中消化酶的作用下生成了麦芽糖。上述过程中所发生的变化是( )

A.只有化学变化,没有物理变化

B.只有物理变化,没有化学变化

C.既有化学变化,又有物理变化

D.无法确定

5.下列与化学性质有关的是( )

A.用生铁制铁锅

B.氧气供给呼吸

C.用木炭除去鞋柜、冰箱内的异味

D.用16%的食盐水来选种

6.①二氧化碳是一种没有颜色、没有气味的气体,密度比空气大;②二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;③点燃镁条在二氧化碳中燃烧;④冒黑烟、发光、生成白色固体;⑤生成了氧化镁和碳;⑥二氧化碳可用于灭火、作制冷剂等。上述叙述中:①是物理性质;②是化学性质;③是化学变化;④是现象;⑤是结论;⑥是用途。

7.用电设备发生火灾时,可用装有液态四氯化碳的“灭火弹”扑灭。灭火时,液态四氯化碳迅速转化为气态并覆盖在火焰上。据此推测四氯化碳可能具有的性质是( )

A.能导电 B.不易燃烧

C.不易汽化 D.密度比空气小

8.互联网上用某搜索软件搜索“中央电视台每周质量报告”时,可搜索到下列被曝光的事件,其中一定涉及化学变化的是( )

A.用淀粉、蔗糖、奶香精等掺和成“假奶粉”

B.用工业石蜡等给瓜子“美容”

C.用硫黄燃烧法熏蒸粉丝

D.用毛发水、酱色、水、盐等兑制成“假酱油”

9.酒精是一种无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比例互溶,并能溶解碘、酚酞等多种物质。酒精易燃烧,常作酒精灯和内燃机的燃料,是一种绿色能源。点燃酒精灯时,酒精在灯芯上一边汽化,一边燃烧生成水和二氧化碳。根据上述叙述归纳出:

酒精的物理性质: ;

酒精的化学性质: ;

酒精发生的物理变化: ;

酒精发生的化学变化: 。

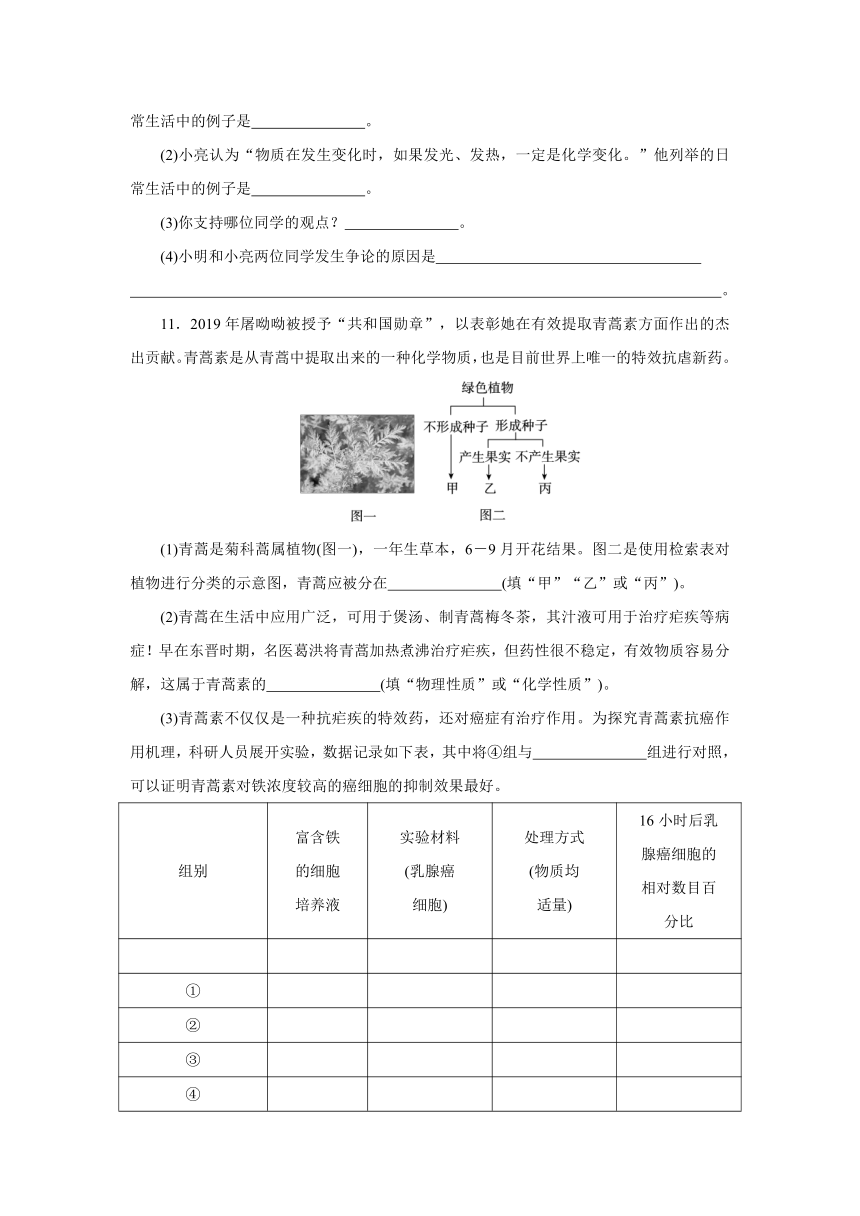

10.下面是在上科学课《物理性质与化学性质》一节时,小明和小亮发生的争论,他们列举了一些日常生活中的事例,根据你所学的知识,回答下面的问题。

(1)小明认为“物质在发生变化时,如果发光、发热,一定是物理变化。”他列举的日常生活中的例子是 。

(2)小亮认为“物质在发生变化时,如果发光、发热,一定是化学变化。”他列举的日常生活中的例子是 。

(3)你支持哪位同学的观点? 。

(4)小明和小亮两位同学发生争论的原因是

。

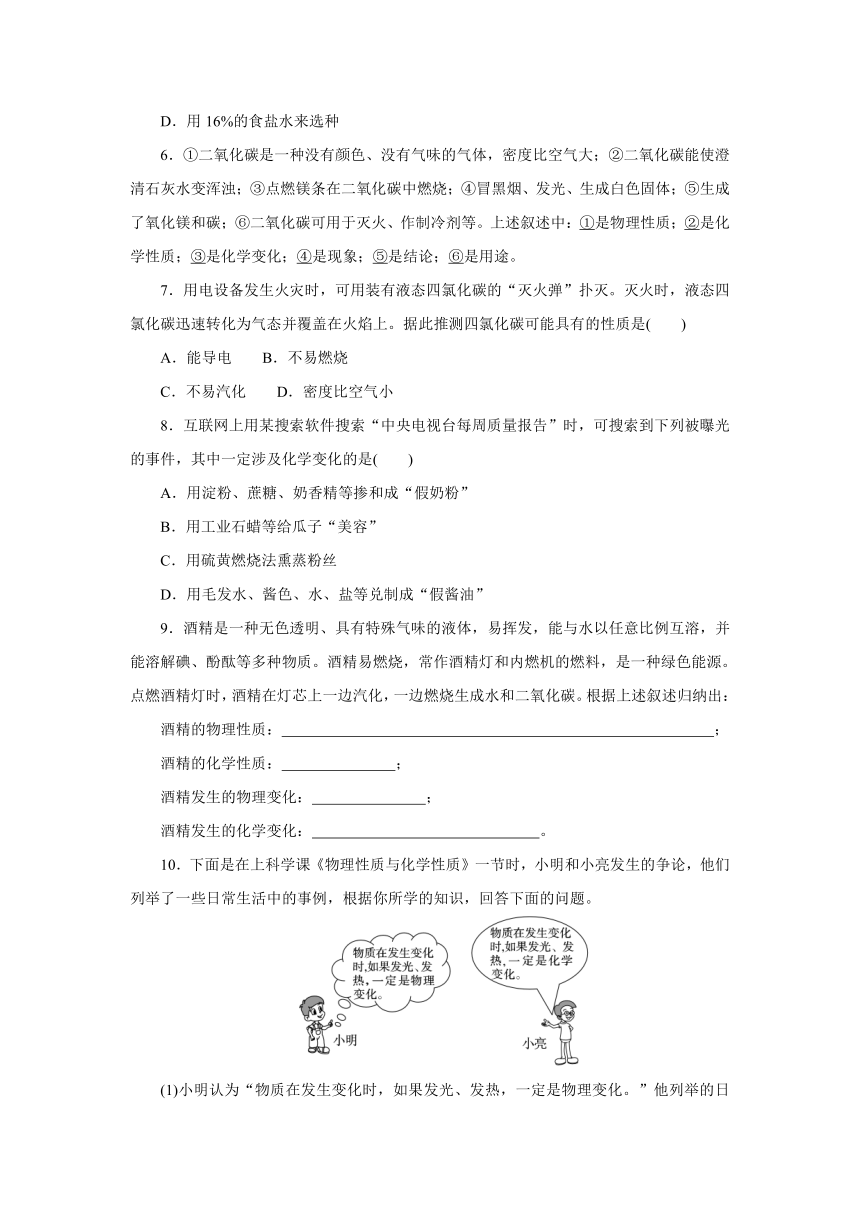

11.2019年屠呦呦被授予“共和国勋章”,以表彰她在有效提取青蒿素方面作出的杰出贡献。青蒿素是从青蒿中提取出来的一种化学物质,也是目前世界上唯一的特效抗虐新药。

(1)青蒿是菊科蒿属植物(图一),一年生草本,6-9月开花结果。图二是使用检索表对植物进行分类的示意图,青蒿应被分在 (填“甲”“乙”或“丙”)。

(2)青蒿在生活中应用广泛,可用于煲汤、制青蒿梅冬茶,其汁液可用于治疗疟疾等病症!早在东晋时期,名医葛洪将青蒿加热煮沸治疗疟疾,但药性很不稳定,有效物质容易分解,这属于青蒿素的 (填“物理性质”或“化学性质”)。

(3)青蒿素不仅仅是一种抗疟疾的特效药,还对癌症有治疗作用。为探究青蒿素抗癌作用机理,科研人员展开实验,数据记录如下表,其中将④组与 组进行对照,可以证明青蒿素对铁浓度较高的癌细胞的抑制效果最好。

组别 富含铁 的细胞 培养液 实验材料 (乳腺癌 细胞) 处理方式 (物质均 适量) 16小时后乳 腺癌细胞的 相对数目百 分比

①

②

③

④

一定量 一定数量

不作处理 101.9%

加入转铁蛋白(增加细胞铁浓度) 109.6%

加入青蒿素 10.4%

先加入转铁蛋白,再加入青蒿素 0.2%

12.化学变化过程常常伴随着发光、发热的现象,如许多物质燃烧时都伴随着发光、放热的现象。小丽认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,整个学习小组的同学对此展开讨论和验证。

【提出问题】

【猜想】猜想一:都是化学变化。

猜想二:不一定都是化学变化。

【实验】(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察到:a.烧杯内壁上出现水珠;b.手摸烧杯有热的感觉;c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。

分析:蜡烛燃烧生成的新物质中有 (填物质名称),蜡烛燃烧为化学(填“化学”或“物理”)变化。

(2)观察白炽灯(灯管为钨丝):a.通电前,灯丝为银白色固体; b.通电中,发出黄光,手摸灯泡感觉 ;c.通电后,灯丝为银白色固体。

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,没有新物质生成,灯丝通电发光、放热属于

(填“化学”或“物理”)变化。

【结论】猜想 (填“一”或“二”)正确。

【拓展】物质处在不断地变化之中。关于物质变化某同学作出了下列总结,请你判断是否正确。如果正确,请说明理由;如果不正确,请举一个否定该说法的实例。

①有气体产生的变化一定属于化学变化。

②有颜色改变的变化一定属于化学变化。

③化学变化过程中一定没有发生物理变化。

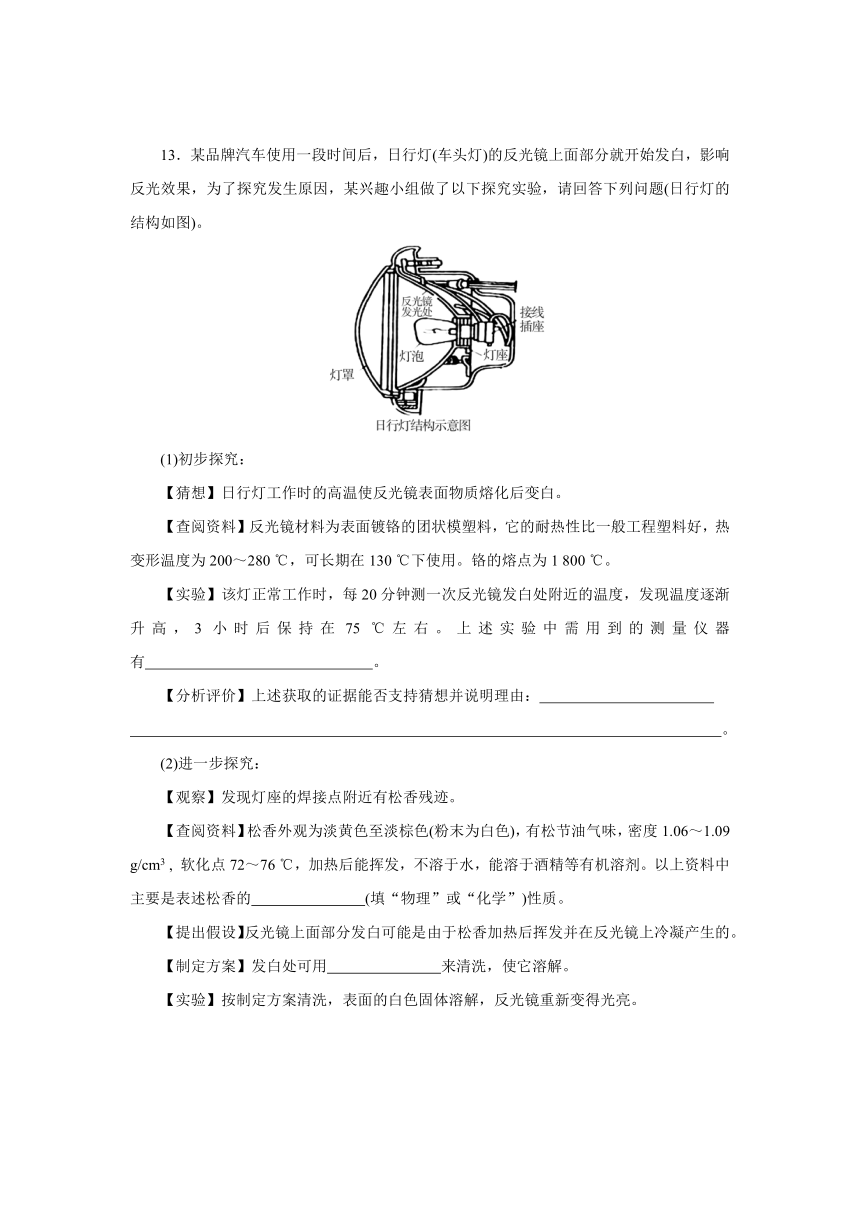

13.某品牌汽车使用一段时间后,日行灯(车头灯)的反光镜上面部分就开始发白,影响反光效果,为了探究发生原因,某兴趣小组做了以下探究实验,请回答下列问题(日行灯的结构如图)。

(1)初步探究:

【猜想】日行灯工作时的高温使反光镜表面物质熔化后变白。

【查阅资料】反光镜材料为表面镀铬的团状模塑料,它的耐热性比一般工程塑料好,热变形温度为200~280 ℃,可长期在130 ℃下使用。铬的熔点为1 800 ℃。

【实验】该灯正常工作时,每20分钟测一次反光镜发白处附近的温度,发现温度逐渐升高,3小时后保持在75 ℃左右。上述实验中需用到的测量仪器有 。

【分析评价】上述获取的证据能否支持猜想并说明理由:

。

(2)进一步探究:

【观察】发现灯座的焊接点附近有松香残迹。

【查阅资料】松香外观为淡黄色至淡棕色(粉末为白色),有松节油气味,密度1.06~1.09 g/cm3 , 软化点72~76 ℃,加热后能挥发,不溶于水,能溶于酒精等有机溶剂。以上资料中主要是表述松香的 (填“物理”或“化学”)性质。

【提出假设】反光镜上面部分发白可能是由于松香加热后挥发并在反光镜上冷凝产生的。

【制定方案】发白处可用 来清洗,使它溶解。

【实验】按制定方案清洗,表面的白色固体溶解,反光镜重新变得光亮。

第8节 物理性质与化学性质 教师版

1.品茶在我国有悠久的历史,“平水日铸”为绍兴的名茶。为保持茶叶的品质,要做到防潮和防氧化,往往在茶叶的包装袋内放入1~2包黑色的还原铁粉作为“双吸剂”,失效后会变成棕黄色物质。这一从黑色物质到棕黄色物质的变化过程属于( C )

A.化学性质 B.物理性质

C.化学变化 D.物理变化

2.下列物质的用途,属于利用其化学性质的是( A )

A.液化气作燃料 B.铝材制作高压锅

C.干冰用于人工降雨 D.钢材制作铁轨

3.日常生活中的下列变化中,前者是化学变化,后者是物理变化的是( A )

A.钢铁生锈、灯泡发光

B.煤气爆炸、煤燃烧

C.酒精挥发、食物腐败

D.石蜡熔化、碘升华

4.米饭在嘴里慢慢咀嚼会感觉有甜味产生,这是因为米饭中的淀粉在口腔中消化酶的作用下生成了麦芽糖。上述过程中所发生的变化是( C )

A.只有化学变化,没有物理变化

B.只有物理变化,没有化学变化

C.既有化学变化,又有物理变化

D.无法确定

5.下列与化学性质有关的是( B )

A.用生铁制铁锅

B.氧气供给呼吸

C.用木炭除去鞋柜、冰箱内的异味

D.用16%的食盐水来选种

6.①二氧化碳是一种没有颜色、没有气味的气体,密度比空气大;②二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;③点燃镁条在二氧化碳中燃烧;④冒黑烟、发光、生成白色固体;⑤生成了氧化镁和碳;⑥二氧化碳可用于灭火、作制冷剂等。上述叙述中:①是物理性质;②是化学性质;③是化学变化;④是现象;⑤是结论;⑥是用途。

7.用电设备发生火灾时,可用装有液态四氯化碳的“灭火弹”扑灭。灭火时,液态四氯化碳迅速转化为气态并覆盖在火焰上。据此推测四氯化碳可能具有的性质是( B )

A.能导电 B.不易燃烧

C.不易汽化 D.密度比空气小

8.互联网上用某搜索软件搜索“中央电视台每周质量报告”时,可搜索到下列被曝光的事件,其中一定涉及化学变化的是( C )

A.用淀粉、蔗糖、奶香精等掺和成“假奶粉”

B.用工业石蜡等给瓜子“美容”

C.用硫黄燃烧法熏蒸粉丝

D.用毛发水、酱色、水、盐等兑制成“假酱油”

9.酒精是一种无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比例互溶,并能溶解碘、酚酞等多种物质。酒精易燃烧,常作酒精灯和内燃机的燃料,是一种绿色能源。点燃酒精灯时,酒精在灯芯上一边汽化,一边燃烧生成水和二氧化碳。根据上述叙述归纳出:

酒精的物理性质:无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比例互溶,并能溶解碘、酚酞等物质;

酒精的化学性质:酒精易燃烧;

酒精发生的物理变化:汽化;

酒精发生的化学变化:燃烧生成水和二氧化碳。

10.下面是在上科学课《物理性质与化学性质》一节时,小明和小亮发生的争论,他们列举了一些日常生活中的事例,根据你所学的知识,回答下面的问题。

(1)小明认为“物质在发生变化时,如果发光、发热,一定是物理变化。”他列举的日常生活中的例子是电灯发光。

(2)小亮认为“物质在发生变化时,如果发光、发热,一定是化学变化。”他列举的日常生活中的例子是蜡烛燃烧。

(3)你支持哪位同学的观点?都不支持。

(4)小明和小亮两位同学发生争论的原因是没有真正理解物理变化和化学变化的本质区别是变化的过程中是否有新的物质生成,而不是是否有发光、发热等现象。

11.2019年屠呦呦被授予“共和国勋章”,以表彰她在有效提取青蒿素方面作出的杰出贡献。青蒿素是从青蒿中提取出来的一种化学物质,也是目前世界上唯一的特效抗虐新药。

(1)青蒿是菊科蒿属植物(图一),一年生草本,6-9月开花结果。图二是使用检索表对植物进行分类的示意图,青蒿应被分在乙(填“甲”“乙”或“丙”)。

(2)青蒿在生活中应用广泛,可用于煲汤、制青蒿梅冬茶,其汁液可用于治疗疟疾等病症!早在东晋时期,名医葛洪将青蒿加热煮沸治疗疟疾,但药性很不稳定,有效物质容易分解,这属于青蒿素的化学性质(填“物理性质”或“化学性质”)。

(3)青蒿素不仅仅是一种抗疟疾的特效药,还对癌症有治疗作用。为探究青蒿素抗癌作用机理,科研人员展开实验,数据记录如下表,其中将④组与②③(或①②③)组进行对照,可以证明青蒿素对铁浓度较高的癌细胞的抑制效果最好。

组别 富含铁 的细胞 培养液 实验材料 (乳腺癌 细胞) 处理方式 (物质均 适量) 16小时后乳 腺癌细胞的 相对数目百 分比

①

②

③

④

一定量 一定数量

不作处理 101.9%

加入转铁蛋白(增加细胞铁浓度) 109.6%

加入青蒿素 10.4%

先加入转铁蛋白,再加入青蒿素 0.2%

12.化学变化过程常常伴随着发光、发热的现象,如许多物质燃烧时都伴随着发光、放热的现象。小丽认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,整个学习小组的同学对此展开讨论和验证。

【提出问题】有发光、放热现象的变化都是化学变化吗?

【猜想】猜想一:都是化学变化。

猜想二:不一定都是化学变化。

【实验】(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察到:a.烧杯内壁上出现水珠;b.手摸烧杯有热的感觉;c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。

分析:蜡烛燃烧生成的新物质中有水、二氧化碳(填物质名称),蜡烛燃烧为化学(填“化学”或“物理”)变化。

(2)观察白炽灯(灯管为钨丝):a.通电前,灯丝为银白色固体; b.通电中,发出黄光,手摸灯泡感觉发热;c.通电后,灯丝为银白色固体。

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,没有新物质生成,灯丝通电发光、放热属于物理(填“化学”或“物理”)变化。

【结论】猜想二(填“一”或“二”)正确。

【拓展】物质处在不断地变化之中。关于物质变化某同学作出了下列总结,请你判断是否正确。如果正确,请说明理由;如果不正确,请举一个否定该说法的实例。

①有气体产生的变化一定属于化学变化。

②有颜色改变的变化一定属于化学变化。

③化学变化过程中一定没有发生物理变化。

【答案】①不正确,如水蒸发变成水蒸气,是物理变化。②不正确,红墨水滴入水中,属于扩散现象,没有生成新物质,没有发生化学变化。③不正确,蜡烛燃烧时,蜡烛发生了化学变化,但同时蜡烛也发生了熔化等物理变化。

13.某品牌汽车使用一段时间后,日行灯(车头灯)的反光镜上面部分就开始发白,影响反光效果,为了探究发生原因,某兴趣小组做了以下探究实验,请回答下列问题(日行灯的结构如图)。

(1)初步探究:

【猜想】日行灯工作时的高温使反光镜表面物质熔化后变白。

【查阅资料】反光镜材料为表面镀铬的团状模塑料,它的耐热性比一般工程塑料好,热变形温度为200~280 ℃,可长期在130 ℃下使用。铬的熔点为1 800 ℃。

【实验】该灯正常工作时,每20分钟测一次反光镜发白处附近的温度,发现温度逐渐升高,3小时后保持在75 ℃左右。上述实验中需用到的测量仪器有温度计和钟表(秒表)。

【分析评价】上述获取的证据能否支持猜想并说明理由:证据不支持猜想,因为日行灯工作时反光镜的温度在75℃左右,没达到其表面物质铬的熔化温度1800℃。

(2)进一步探究:

【观察】发现灯座的焊接点附近有松香残迹。

【查阅资料】松香外观为淡黄色至淡棕色(粉末为白色),有松节油气味,密度1.06~1.09 g/cm3 , 软化点72~76 ℃,加热后能挥发,不溶于水,能溶于酒精等有机溶剂。以上资料中主要是表述松香的物理(填“物理”或“化学”)性质。

【提出假设】反光镜上面部分发白可能是由于松香加热后挥发并在反光镜上冷凝产生的。

【制定方案】发白处可用酒精等有机溶剂来清洗,使它溶解。

【实验】按制定方案清洗,表面的白色固体溶解,反光镜重新变得光亮。

1.品茶在我国有悠久的历史,“平水日铸”为绍兴的名茶。为保持茶叶的品质,要做到防潮和防氧化,往往在茶叶的包装袋内放入1~2包黑色的还原铁粉作为“双吸剂”,失效后会变成棕黄色物质。这一从黑色物质到棕黄色物质的变化过程属于( )

A.化学性质 B.物理性质

C.化学变化 D.物理变化

2.下列物质的用途,属于利用其化学性质的是( )

A.液化气作燃料 B.铝材制作高压锅

C.干冰用于人工降雨 D.钢材制作铁轨

3.日常生活中的下列变化中,前者是化学变化,后者是物理变化的是( )

A.钢铁生锈、灯泡发光

B.煤气爆炸、煤燃烧

C.酒精挥发、食物腐败

D.石蜡熔化、碘升华

4.米饭在嘴里慢慢咀嚼会感觉有甜味产生,这是因为米饭中的淀粉在口腔中消化酶的作用下生成了麦芽糖。上述过程中所发生的变化是( )

A.只有化学变化,没有物理变化

B.只有物理变化,没有化学变化

C.既有化学变化,又有物理变化

D.无法确定

5.下列与化学性质有关的是( )

A.用生铁制铁锅

B.氧气供给呼吸

C.用木炭除去鞋柜、冰箱内的异味

D.用16%的食盐水来选种

6.①二氧化碳是一种没有颜色、没有气味的气体,密度比空气大;②二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;③点燃镁条在二氧化碳中燃烧;④冒黑烟、发光、生成白色固体;⑤生成了氧化镁和碳;⑥二氧化碳可用于灭火、作制冷剂等。上述叙述中:①是物理性质;②是化学性质;③是化学变化;④是现象;⑤是结论;⑥是用途。

7.用电设备发生火灾时,可用装有液态四氯化碳的“灭火弹”扑灭。灭火时,液态四氯化碳迅速转化为气态并覆盖在火焰上。据此推测四氯化碳可能具有的性质是( )

A.能导电 B.不易燃烧

C.不易汽化 D.密度比空气小

8.互联网上用某搜索软件搜索“中央电视台每周质量报告”时,可搜索到下列被曝光的事件,其中一定涉及化学变化的是( )

A.用淀粉、蔗糖、奶香精等掺和成“假奶粉”

B.用工业石蜡等给瓜子“美容”

C.用硫黄燃烧法熏蒸粉丝

D.用毛发水、酱色、水、盐等兑制成“假酱油”

9.酒精是一种无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比例互溶,并能溶解碘、酚酞等多种物质。酒精易燃烧,常作酒精灯和内燃机的燃料,是一种绿色能源。点燃酒精灯时,酒精在灯芯上一边汽化,一边燃烧生成水和二氧化碳。根据上述叙述归纳出:

酒精的物理性质: ;

酒精的化学性质: ;

酒精发生的物理变化: ;

酒精发生的化学变化: 。

10.下面是在上科学课《物理性质与化学性质》一节时,小明和小亮发生的争论,他们列举了一些日常生活中的事例,根据你所学的知识,回答下面的问题。

(1)小明认为“物质在发生变化时,如果发光、发热,一定是物理变化。”他列举的日常生活中的例子是 。

(2)小亮认为“物质在发生变化时,如果发光、发热,一定是化学变化。”他列举的日常生活中的例子是 。

(3)你支持哪位同学的观点? 。

(4)小明和小亮两位同学发生争论的原因是

。

11.2019年屠呦呦被授予“共和国勋章”,以表彰她在有效提取青蒿素方面作出的杰出贡献。青蒿素是从青蒿中提取出来的一种化学物质,也是目前世界上唯一的特效抗虐新药。

(1)青蒿是菊科蒿属植物(图一),一年生草本,6-9月开花结果。图二是使用检索表对植物进行分类的示意图,青蒿应被分在 (填“甲”“乙”或“丙”)。

(2)青蒿在生活中应用广泛,可用于煲汤、制青蒿梅冬茶,其汁液可用于治疗疟疾等病症!早在东晋时期,名医葛洪将青蒿加热煮沸治疗疟疾,但药性很不稳定,有效物质容易分解,这属于青蒿素的 (填“物理性质”或“化学性质”)。

(3)青蒿素不仅仅是一种抗疟疾的特效药,还对癌症有治疗作用。为探究青蒿素抗癌作用机理,科研人员展开实验,数据记录如下表,其中将④组与 组进行对照,可以证明青蒿素对铁浓度较高的癌细胞的抑制效果最好。

组别 富含铁 的细胞 培养液 实验材料 (乳腺癌 细胞) 处理方式 (物质均 适量) 16小时后乳 腺癌细胞的 相对数目百 分比

①

②

③

④

一定量 一定数量

不作处理 101.9%

加入转铁蛋白(增加细胞铁浓度) 109.6%

加入青蒿素 10.4%

先加入转铁蛋白,再加入青蒿素 0.2%

12.化学变化过程常常伴随着发光、发热的现象,如许多物质燃烧时都伴随着发光、放热的现象。小丽认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,整个学习小组的同学对此展开讨论和验证。

【提出问题】

【猜想】猜想一:都是化学变化。

猜想二:不一定都是化学变化。

【实验】(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察到:a.烧杯内壁上出现水珠;b.手摸烧杯有热的感觉;c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。

分析:蜡烛燃烧生成的新物质中有 (填物质名称),蜡烛燃烧为化学(填“化学”或“物理”)变化。

(2)观察白炽灯(灯管为钨丝):a.通电前,灯丝为银白色固体; b.通电中,发出黄光,手摸灯泡感觉 ;c.通电后,灯丝为银白色固体。

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,没有新物质生成,灯丝通电发光、放热属于

(填“化学”或“物理”)变化。

【结论】猜想 (填“一”或“二”)正确。

【拓展】物质处在不断地变化之中。关于物质变化某同学作出了下列总结,请你判断是否正确。如果正确,请说明理由;如果不正确,请举一个否定该说法的实例。

①有气体产生的变化一定属于化学变化。

②有颜色改变的变化一定属于化学变化。

③化学变化过程中一定没有发生物理变化。

13.某品牌汽车使用一段时间后,日行灯(车头灯)的反光镜上面部分就开始发白,影响反光效果,为了探究发生原因,某兴趣小组做了以下探究实验,请回答下列问题(日行灯的结构如图)。

(1)初步探究:

【猜想】日行灯工作时的高温使反光镜表面物质熔化后变白。

【查阅资料】反光镜材料为表面镀铬的团状模塑料,它的耐热性比一般工程塑料好,热变形温度为200~280 ℃,可长期在130 ℃下使用。铬的熔点为1 800 ℃。

【实验】该灯正常工作时,每20分钟测一次反光镜发白处附近的温度,发现温度逐渐升高,3小时后保持在75 ℃左右。上述实验中需用到的测量仪器有 。

【分析评价】上述获取的证据能否支持猜想并说明理由:

。

(2)进一步探究:

【观察】发现灯座的焊接点附近有松香残迹。

【查阅资料】松香外观为淡黄色至淡棕色(粉末为白色),有松节油气味,密度1.06~1.09 g/cm3 , 软化点72~76 ℃,加热后能挥发,不溶于水,能溶于酒精等有机溶剂。以上资料中主要是表述松香的 (填“物理”或“化学”)性质。

【提出假设】反光镜上面部分发白可能是由于松香加热后挥发并在反光镜上冷凝产生的。

【制定方案】发白处可用 来清洗,使它溶解。

【实验】按制定方案清洗,表面的白色固体溶解,反光镜重新变得光亮。

第8节 物理性质与化学性质 教师版

1.品茶在我国有悠久的历史,“平水日铸”为绍兴的名茶。为保持茶叶的品质,要做到防潮和防氧化,往往在茶叶的包装袋内放入1~2包黑色的还原铁粉作为“双吸剂”,失效后会变成棕黄色物质。这一从黑色物质到棕黄色物质的变化过程属于( C )

A.化学性质 B.物理性质

C.化学变化 D.物理变化

2.下列物质的用途,属于利用其化学性质的是( A )

A.液化气作燃料 B.铝材制作高压锅

C.干冰用于人工降雨 D.钢材制作铁轨

3.日常生活中的下列变化中,前者是化学变化,后者是物理变化的是( A )

A.钢铁生锈、灯泡发光

B.煤气爆炸、煤燃烧

C.酒精挥发、食物腐败

D.石蜡熔化、碘升华

4.米饭在嘴里慢慢咀嚼会感觉有甜味产生,这是因为米饭中的淀粉在口腔中消化酶的作用下生成了麦芽糖。上述过程中所发生的变化是( C )

A.只有化学变化,没有物理变化

B.只有物理变化,没有化学变化

C.既有化学变化,又有物理变化

D.无法确定

5.下列与化学性质有关的是( B )

A.用生铁制铁锅

B.氧气供给呼吸

C.用木炭除去鞋柜、冰箱内的异味

D.用16%的食盐水来选种

6.①二氧化碳是一种没有颜色、没有气味的气体,密度比空气大;②二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;③点燃镁条在二氧化碳中燃烧;④冒黑烟、发光、生成白色固体;⑤生成了氧化镁和碳;⑥二氧化碳可用于灭火、作制冷剂等。上述叙述中:①是物理性质;②是化学性质;③是化学变化;④是现象;⑤是结论;⑥是用途。

7.用电设备发生火灾时,可用装有液态四氯化碳的“灭火弹”扑灭。灭火时,液态四氯化碳迅速转化为气态并覆盖在火焰上。据此推测四氯化碳可能具有的性质是( B )

A.能导电 B.不易燃烧

C.不易汽化 D.密度比空气小

8.互联网上用某搜索软件搜索“中央电视台每周质量报告”时,可搜索到下列被曝光的事件,其中一定涉及化学变化的是( C )

A.用淀粉、蔗糖、奶香精等掺和成“假奶粉”

B.用工业石蜡等给瓜子“美容”

C.用硫黄燃烧法熏蒸粉丝

D.用毛发水、酱色、水、盐等兑制成“假酱油”

9.酒精是一种无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比例互溶,并能溶解碘、酚酞等多种物质。酒精易燃烧,常作酒精灯和内燃机的燃料,是一种绿色能源。点燃酒精灯时,酒精在灯芯上一边汽化,一边燃烧生成水和二氧化碳。根据上述叙述归纳出:

酒精的物理性质:无色透明、具有特殊气味的液体,易挥发,能与水以任意比例互溶,并能溶解碘、酚酞等物质;

酒精的化学性质:酒精易燃烧;

酒精发生的物理变化:汽化;

酒精发生的化学变化:燃烧生成水和二氧化碳。

10.下面是在上科学课《物理性质与化学性质》一节时,小明和小亮发生的争论,他们列举了一些日常生活中的事例,根据你所学的知识,回答下面的问题。

(1)小明认为“物质在发生变化时,如果发光、发热,一定是物理变化。”他列举的日常生活中的例子是电灯发光。

(2)小亮认为“物质在发生变化时,如果发光、发热,一定是化学变化。”他列举的日常生活中的例子是蜡烛燃烧。

(3)你支持哪位同学的观点?都不支持。

(4)小明和小亮两位同学发生争论的原因是没有真正理解物理变化和化学变化的本质区别是变化的过程中是否有新的物质生成,而不是是否有发光、发热等现象。

11.2019年屠呦呦被授予“共和国勋章”,以表彰她在有效提取青蒿素方面作出的杰出贡献。青蒿素是从青蒿中提取出来的一种化学物质,也是目前世界上唯一的特效抗虐新药。

(1)青蒿是菊科蒿属植物(图一),一年生草本,6-9月开花结果。图二是使用检索表对植物进行分类的示意图,青蒿应被分在乙(填“甲”“乙”或“丙”)。

(2)青蒿在生活中应用广泛,可用于煲汤、制青蒿梅冬茶,其汁液可用于治疗疟疾等病症!早在东晋时期,名医葛洪将青蒿加热煮沸治疗疟疾,但药性很不稳定,有效物质容易分解,这属于青蒿素的化学性质(填“物理性质”或“化学性质”)。

(3)青蒿素不仅仅是一种抗疟疾的特效药,还对癌症有治疗作用。为探究青蒿素抗癌作用机理,科研人员展开实验,数据记录如下表,其中将④组与②③(或①②③)组进行对照,可以证明青蒿素对铁浓度较高的癌细胞的抑制效果最好。

组别 富含铁 的细胞 培养液 实验材料 (乳腺癌 细胞) 处理方式 (物质均 适量) 16小时后乳 腺癌细胞的 相对数目百 分比

①

②

③

④

一定量 一定数量

不作处理 101.9%

加入转铁蛋白(增加细胞铁浓度) 109.6%

加入青蒿素 10.4%

先加入转铁蛋白,再加入青蒿素 0.2%

12.化学变化过程常常伴随着发光、发热的现象,如许多物质燃烧时都伴随着发光、放热的现象。小丽认为有发光、放热现象的变化不一定是化学变化,整个学习小组的同学对此展开讨论和验证。

【提出问题】有发光、放热现象的变化都是化学变化吗?

【猜想】猜想一:都是化学变化。

猜想二:不一定都是化学变化。

【实验】(1)将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察到:a.烧杯内壁上出现水珠;b.手摸烧杯有热的感觉;c.蜡烛火焰逐渐变小至熄灭。

分析:蜡烛燃烧生成的新物质中有水、二氧化碳(填物质名称),蜡烛燃烧为化学(填“化学”或“物理”)变化。

(2)观察白炽灯(灯管为钨丝):a.通电前,灯丝为银白色固体; b.通电中,发出黄光,手摸灯泡感觉发热;c.通电后,灯丝为银白色固体。

分析:通电前后,钨丝本身没有发生变化,没有新物质生成,灯丝通电发光、放热属于物理(填“化学”或“物理”)变化。

【结论】猜想二(填“一”或“二”)正确。

【拓展】物质处在不断地变化之中。关于物质变化某同学作出了下列总结,请你判断是否正确。如果正确,请说明理由;如果不正确,请举一个否定该说法的实例。

①有气体产生的变化一定属于化学变化。

②有颜色改变的变化一定属于化学变化。

③化学变化过程中一定没有发生物理变化。

【答案】①不正确,如水蒸发变成水蒸气,是物理变化。②不正确,红墨水滴入水中,属于扩散现象,没有生成新物质,没有发生化学变化。③不正确,蜡烛燃烧时,蜡烛发生了化学变化,但同时蜡烛也发生了熔化等物理变化。

13.某品牌汽车使用一段时间后,日行灯(车头灯)的反光镜上面部分就开始发白,影响反光效果,为了探究发生原因,某兴趣小组做了以下探究实验,请回答下列问题(日行灯的结构如图)。

(1)初步探究:

【猜想】日行灯工作时的高温使反光镜表面物质熔化后变白。

【查阅资料】反光镜材料为表面镀铬的团状模塑料,它的耐热性比一般工程塑料好,热变形温度为200~280 ℃,可长期在130 ℃下使用。铬的熔点为1 800 ℃。

【实验】该灯正常工作时,每20分钟测一次反光镜发白处附近的温度,发现温度逐渐升高,3小时后保持在75 ℃左右。上述实验中需用到的测量仪器有温度计和钟表(秒表)。

【分析评价】上述获取的证据能否支持猜想并说明理由:证据不支持猜想,因为日行灯工作时反光镜的温度在75℃左右,没达到其表面物质铬的熔化温度1800℃。

(2)进一步探究:

【观察】发现灯座的焊接点附近有松香残迹。

【查阅资料】松香外观为淡黄色至淡棕色(粉末为白色),有松节油气味,密度1.06~1.09 g/cm3 , 软化点72~76 ℃,加热后能挥发,不溶于水,能溶于酒精等有机溶剂。以上资料中主要是表述松香的物理(填“物理”或“化学”)性质。

【提出假设】反光镜上面部分发白可能是由于松香加热后挥发并在反光镜上冷凝产生的。

【制定方案】发白处可用酒精等有机溶剂来清洗,使它溶解。

【实验】按制定方案清洗,表面的白色固体溶解,反光镜重新变得光亮。

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化