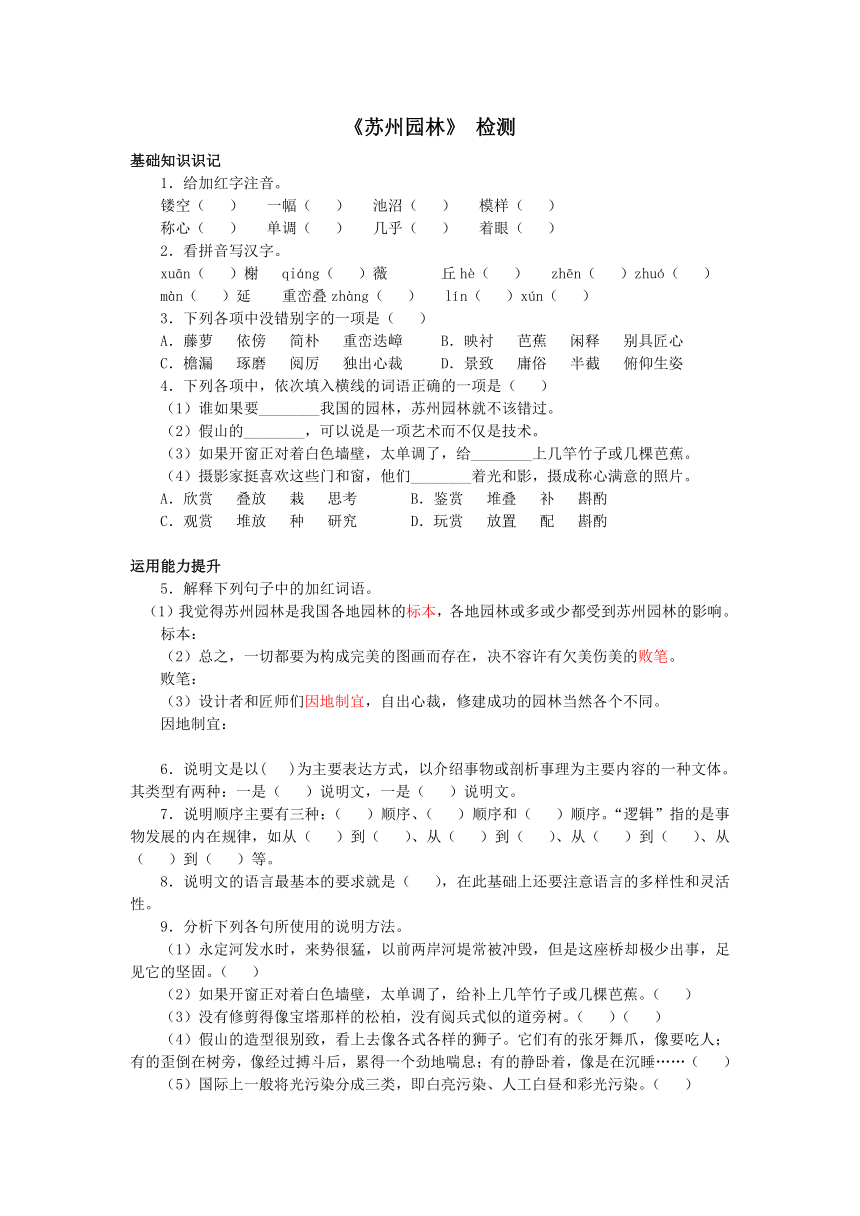

《苏州园林》 检测

图片预览

文档简介

《苏州园林》 检测

基础知识识记

1.给加红字注音。

镂空( ) 一幅( ) 池沼( ) 模样( )

称心( ) 单调( ) 几乎( ) 着眼( )

2.看拼音写汉字。

xuān( )榭 qiáng( )薇 丘hè( ) zhēn( )zhuó( )

màn( )延 重峦叠zhàng( ) lín( )xún( )

3.下列各项中没错别字的一项是( )

A.藤萝 依傍 简朴 重峦迭嶂 B.映衬 芭蕉 闲释 别具匠心

C.檐漏 琢磨 阅厉 独出心裁 D.景致 庸俗 半截 俯仰生姿

4.下列各项中,依次填入横线的词语正确的一项是( )

(1)谁如果要________我国的园林,苏州园林就不该错过。

(2)假山的________,可以说是一项艺术而不仅是技术。

(3)如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给________上几竿竹子或几棵芭蕉。

(4)摄影家挺喜欢这些门和窗,他们________着光和影,摄成称心满意的照片。

A.欣赏 叠放 栽 思考 B.鉴赏 堆叠 补 斟酌

C.观赏 堆放 种 研究 D.玩赏 放置 配 斟酌

运用能力提升

5.解释下列句子中的加红词语。

(1)我觉得苏州园林是我国各地园林的标本,各地园林或多或少都受到苏州园林的影响。

标本:

(2)总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。

败笔:

(3)设计者和匠师们因地制宜,自出心裁,修建成功的园林当然各个不同。

因地制宜:

6.说明文是以( )为主要表达方式,以介绍事物或剖析事理为主要内容的一种文体。其类型有两种:一是( )说明文,一是( )说明文。

7.说明顺序主要有三种:( )顺序、( )顺序和( )顺序。“逻辑”指的是事物发展的内在规律,如从( )到( )、从( )到( )、从( )到( )、从( )到( )等。

8.说明文的语言最基本的要求就是( ),在此基础上还要注意语言的多样性和灵活性。

9.分析下列各句所使用的说明方法。

(1)永定河发水时,来势很猛,以前两岸河堤常被冲毁,但是这座桥却极少出事,足见它的坚固。( )

(2)如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给补上几竿竹子或几棵芭蕉。( )

(3)没有修剪得像宝塔那样的松柏,没有阅兵式似的道旁树。( )( )

(4)假山的造型很别致,看上去像各式各样的狮子。它们有的张牙舞爪,像要吃人;有的歪倒在树旁,像经过搏斗后,累得一个劲地喘息;有的静卧着,像是在沉睡……( )

(5)国际上一般将光污染分成三类,即白亮污染、人工白昼和彩光污染。( )

课内同步阅读

(2011 贵州铜仁)阅读《苏州园林》节选,完成下列问题。

①设计者和匠师们因地制宜,自出心裁,修建成功的园林当然各各不同。可是苏州各个园林在不同之中有个共同点,似乎设计者和匠师们一致追求的是:务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。为了达到这个目的,他们讲究亭台轩榭的布局,讲究假山池沼的配合,讲究花草树木的映衬,讲究近景远景的层次。总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。他们惟愿游览者得到“如在画图中”的美感,而他们的成绩实现了他们的愿望,游览者来到园里,没有一个不心里想着口头说着“如在画图中”的。

②我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称,好像故意避免似的。东边有了一个亭子或者一道回廊,西边决不会来一个同样的亭子或者一道同样的回廊。这是为什么?我想,用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画,而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。

③苏州园林里都有假山和池沼。假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。或者是重峦叠嶂,或者是几座小山配合着竹子花木,全在乎设计者和匠师们生平多阅历,胸中有丘壑,才能使游览者攀登的时候忘却苏州城市,只觉得身在山间。至于池沼,大多引用活水。有些园林池沼宽敞,就把池沼作为全园的中心,其他景物配合着布置。水面假如成河道模样,往往安排桥梁。假如安排两座以上的桥梁,那就一座一个样,决不雷同。池沼或河道的边沿很少砌齐整的石岸,总是高低屈曲任其自然。还在那儿布置几块玲珑的石头,或者种些花草:这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。池沼里养着金鱼或各色的鲤鱼,夏秋季节荷花或睡莲开放,游览者看“鱼戏莲叶间”,又是入画的一景。

10.选文第①段说明的对象是__________,说明对象的共同特征是________。

11.选文第①段中划横线句子运用了什么修辞手法?在这里有什么作用?

12.所选文段采用的说明结构是什么?第②段划线句子运用了什么说明方法?其作用是什么?

13.第③段加红词“往往”能否去掉?为什么?

课外拓展阅读

(2011 福建泉州)阅读下文,回答问题。

神奇的地声

韩长代 田锟

地震到来之前,或早或晚地总会有一些异常现象发生。古今中外的例子也证明了这一点。例如,地震前发生的地光、地声,以及水位变化等。其中的地声,可以说是大自然在给人类带来灾难前向人们发出的最后警告信号。

我国史书上记载地声的例子很多。《魏书·灵征志》载:山西“雁门崎城有声如雷,自上西引十余声,声止地震”。清朝乾隆年间的《三河县志》记载 1679年三河8级地震前的情景:“忽地底如鸣大炮,继以千百石炮,又四远有声,俨然十万军飒沓而至,余知为地震……”1976年8月28日,唐山大地震前五六个小时不少人也听到特别奇怪的声音。

地声的响声多种多样,这与震级的大小、距离、远近和震源的深度及地面覆盖物有关。有的像雷声、狂风怒吼声、炮声及汽车声、飞机声,还有的似撕布声、大树折断声、铅球在地板上滚动声、击鼓声等。同一次地震,各地听到的地声情况也不尽相同。

地声,同其他声音一样,也是由于振动引起的。地震前,由于地壳中岩体的脆弱部位首先发生断裂或滑擦,引起的声现象,是地震孕育过程中的一种物理现象,是一种地震先兆现象。注意观测地声,对地震预防有重大意义。

我国已有利用地声成功预测地震的先例。唐山大地震前,滦南县有位中学教师,凌晨两点钟听到隆隆的地声后,立即喊醒周围所有的人离开建筑物,到空旷地带躲避。结果,凌晨 3时42分,大地震就发生了。

地震发生前,地壳岩石断裂或者滑擦,有时要经过几个小时或者几十个小时才发出声音;有时是震前几秒钟或几分钟。随着科学技术的发展,科学家们研制了无人地震监测仪,由地声接受器、放大器、数据采集器和计算机组成的监测系统,能采集、记录各种地声信号,再经过识别、判断、分析、综合整理后通过打印机,制成图形材料,供地震专家分析地震趋势,预报地震发生的大概时间、地点及强度。

科学家们和人民群众总结出用地声预报地震的谚语。谚语曰:“临震前,一瞬间,地声发,最常见。震级大,地声沉;震级小,地声尖。响声长,隔得远;响声短,在眼前。闻地声,宜果断;速躲避,少危险。”观测地声做出判断,采取措施,达到避免人员伤亡和财产损失的目的。

(选自《青年科学》2011年1月)

14.什么是地声?地声有哪些神奇之处?

15.作者所要说明的事理是什么?明白这个事理对地震的预防有何意义?

16.试分析文中引史料和引谚语对说明事理的不同作用

答案:

基础知识识记

1.lòu fú zhǎo mú chèn diào jī zhuó

2.轩 蔷 壑 斟酌 蔓 嶂 嶙峋

3.D 解析:A重峦叠嶂; B闲适; C阅历。

4.B 解析:要结合语境去辨别。

运用能力提升

5.(1)标本:原指供学习、研究时参考用的动植物等经过处理后的实物原样。这里是典范、样本的意思。(2)败笔:写字写得不好的一笔;绘画中画的不好的部分;诗文中写得不好的诗句。文中指设计制作的不如意之处。(3)因地制宜:根据不同地区的具体情况规定适宜的办法。

6.说明 事物 事理

7.时间 空间 逻辑 主要 次要 概括 具体 原因 结果 整体 局部

8.准确

9.(1)作比较(2)举例子(3)作比较 打比方(4)摹状貌(5)分类别

课内同步阅读

10.苏州园林 务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

11.排比 一气呵成,说明设计者和匠师们为达到其一致要求,是如何设计园林的。

12.总分结构 作比较 说明苏州园林的建筑与其它建筑的区别:不讲究对称。

13.不能去掉。“往往”指一般情况,特殊情况除外。用在这里说明并不是所有的河道都安排有桥梁,充分体现了说明文语言的准确性、真实性。

课外拓展阅读

14.地声是地震前地壳中岩体的脆弱部位发生断裂或摩擦而引起的声现象。地震前,地声能向人们发山最后的警告信号:地声的响声多种多样。

15.利用地声预测、预报地震。意义在于值得观测地声进行判断:采取措施,以避免人员伤亡和财产损失。

16.引用《魏书·灵征志》和《三河县志》所记载的史实,证实地震前确有地声这一现象:引用谚语使对利用地声预报地震的说明更加具体形象、通俗易懂。

基础知识识记

1.给加红字注音。

镂空( ) 一幅( ) 池沼( ) 模样( )

称心( ) 单调( ) 几乎( ) 着眼( )

2.看拼音写汉字。

xuān( )榭 qiáng( )薇 丘hè( ) zhēn( )zhuó( )

màn( )延 重峦叠zhàng( ) lín( )xún( )

3.下列各项中没错别字的一项是( )

A.藤萝 依傍 简朴 重峦迭嶂 B.映衬 芭蕉 闲释 别具匠心

C.檐漏 琢磨 阅厉 独出心裁 D.景致 庸俗 半截 俯仰生姿

4.下列各项中,依次填入横线的词语正确的一项是( )

(1)谁如果要________我国的园林,苏州园林就不该错过。

(2)假山的________,可以说是一项艺术而不仅是技术。

(3)如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给________上几竿竹子或几棵芭蕉。

(4)摄影家挺喜欢这些门和窗,他们________着光和影,摄成称心满意的照片。

A.欣赏 叠放 栽 思考 B.鉴赏 堆叠 补 斟酌

C.观赏 堆放 种 研究 D.玩赏 放置 配 斟酌

运用能力提升

5.解释下列句子中的加红词语。

(1)我觉得苏州园林是我国各地园林的标本,各地园林或多或少都受到苏州园林的影响。

标本:

(2)总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。

败笔:

(3)设计者和匠师们因地制宜,自出心裁,修建成功的园林当然各个不同。

因地制宜:

6.说明文是以( )为主要表达方式,以介绍事物或剖析事理为主要内容的一种文体。其类型有两种:一是( )说明文,一是( )说明文。

7.说明顺序主要有三种:( )顺序、( )顺序和( )顺序。“逻辑”指的是事物发展的内在规律,如从( )到( )、从( )到( )、从( )到( )、从( )到( )等。

8.说明文的语言最基本的要求就是( ),在此基础上还要注意语言的多样性和灵活性。

9.分析下列各句所使用的说明方法。

(1)永定河发水时,来势很猛,以前两岸河堤常被冲毁,但是这座桥却极少出事,足见它的坚固。( )

(2)如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给补上几竿竹子或几棵芭蕉。( )

(3)没有修剪得像宝塔那样的松柏,没有阅兵式似的道旁树。( )( )

(4)假山的造型很别致,看上去像各式各样的狮子。它们有的张牙舞爪,像要吃人;有的歪倒在树旁,像经过搏斗后,累得一个劲地喘息;有的静卧着,像是在沉睡……( )

(5)国际上一般将光污染分成三类,即白亮污染、人工白昼和彩光污染。( )

课内同步阅读

(2011 贵州铜仁)阅读《苏州园林》节选,完成下列问题。

①设计者和匠师们因地制宜,自出心裁,修建成功的园林当然各各不同。可是苏州各个园林在不同之中有个共同点,似乎设计者和匠师们一致追求的是:务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。为了达到这个目的,他们讲究亭台轩榭的布局,讲究假山池沼的配合,讲究花草树木的映衬,讲究近景远景的层次。总之,一切都要为构成完美的图画而存在,决不容许有欠美伤美的败笔。他们惟愿游览者得到“如在画图中”的美感,而他们的成绩实现了他们的愿望,游览者来到园里,没有一个不心里想着口头说着“如在画图中”的。

②我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称,好像故意避免似的。东边有了一个亭子或者一道回廊,西边决不会来一个同样的亭子或者一道同样的回廊。这是为什么?我想,用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画,而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。

③苏州园林里都有假山和池沼。假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。或者是重峦叠嶂,或者是几座小山配合着竹子花木,全在乎设计者和匠师们生平多阅历,胸中有丘壑,才能使游览者攀登的时候忘却苏州城市,只觉得身在山间。至于池沼,大多引用活水。有些园林池沼宽敞,就把池沼作为全园的中心,其他景物配合着布置。水面假如成河道模样,往往安排桥梁。假如安排两座以上的桥梁,那就一座一个样,决不雷同。池沼或河道的边沿很少砌齐整的石岸,总是高低屈曲任其自然。还在那儿布置几块玲珑的石头,或者种些花草:这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。池沼里养着金鱼或各色的鲤鱼,夏秋季节荷花或睡莲开放,游览者看“鱼戏莲叶间”,又是入画的一景。

10.选文第①段说明的对象是__________,说明对象的共同特征是________。

11.选文第①段中划横线句子运用了什么修辞手法?在这里有什么作用?

12.所选文段采用的说明结构是什么?第②段划线句子运用了什么说明方法?其作用是什么?

13.第③段加红词“往往”能否去掉?为什么?

课外拓展阅读

(2011 福建泉州)阅读下文,回答问题。

神奇的地声

韩长代 田锟

地震到来之前,或早或晚地总会有一些异常现象发生。古今中外的例子也证明了这一点。例如,地震前发生的地光、地声,以及水位变化等。其中的地声,可以说是大自然在给人类带来灾难前向人们发出的最后警告信号。

我国史书上记载地声的例子很多。《魏书·灵征志》载:山西“雁门崎城有声如雷,自上西引十余声,声止地震”。清朝乾隆年间的《三河县志》记载 1679年三河8级地震前的情景:“忽地底如鸣大炮,继以千百石炮,又四远有声,俨然十万军飒沓而至,余知为地震……”1976年8月28日,唐山大地震前五六个小时不少人也听到特别奇怪的声音。

地声的响声多种多样,这与震级的大小、距离、远近和震源的深度及地面覆盖物有关。有的像雷声、狂风怒吼声、炮声及汽车声、飞机声,还有的似撕布声、大树折断声、铅球在地板上滚动声、击鼓声等。同一次地震,各地听到的地声情况也不尽相同。

地声,同其他声音一样,也是由于振动引起的。地震前,由于地壳中岩体的脆弱部位首先发生断裂或滑擦,引起的声现象,是地震孕育过程中的一种物理现象,是一种地震先兆现象。注意观测地声,对地震预防有重大意义。

我国已有利用地声成功预测地震的先例。唐山大地震前,滦南县有位中学教师,凌晨两点钟听到隆隆的地声后,立即喊醒周围所有的人离开建筑物,到空旷地带躲避。结果,凌晨 3时42分,大地震就发生了。

地震发生前,地壳岩石断裂或者滑擦,有时要经过几个小时或者几十个小时才发出声音;有时是震前几秒钟或几分钟。随着科学技术的发展,科学家们研制了无人地震监测仪,由地声接受器、放大器、数据采集器和计算机组成的监测系统,能采集、记录各种地声信号,再经过识别、判断、分析、综合整理后通过打印机,制成图形材料,供地震专家分析地震趋势,预报地震发生的大概时间、地点及强度。

科学家们和人民群众总结出用地声预报地震的谚语。谚语曰:“临震前,一瞬间,地声发,最常见。震级大,地声沉;震级小,地声尖。响声长,隔得远;响声短,在眼前。闻地声,宜果断;速躲避,少危险。”观测地声做出判断,采取措施,达到避免人员伤亡和财产损失的目的。

(选自《青年科学》2011年1月)

14.什么是地声?地声有哪些神奇之处?

15.作者所要说明的事理是什么?明白这个事理对地震的预防有何意义?

16.试分析文中引史料和引谚语对说明事理的不同作用

答案:

基础知识识记

1.lòu fú zhǎo mú chèn diào jī zhuó

2.轩 蔷 壑 斟酌 蔓 嶂 嶙峋

3.D 解析:A重峦叠嶂; B闲适; C阅历。

4.B 解析:要结合语境去辨别。

运用能力提升

5.(1)标本:原指供学习、研究时参考用的动植物等经过处理后的实物原样。这里是典范、样本的意思。(2)败笔:写字写得不好的一笔;绘画中画的不好的部分;诗文中写得不好的诗句。文中指设计制作的不如意之处。(3)因地制宜:根据不同地区的具体情况规定适宜的办法。

6.说明 事物 事理

7.时间 空间 逻辑 主要 次要 概括 具体 原因 结果 整体 局部

8.准确

9.(1)作比较(2)举例子(3)作比较 打比方(4)摹状貌(5)分类别

课内同步阅读

10.苏州园林 务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

11.排比 一气呵成,说明设计者和匠师们为达到其一致要求,是如何设计园林的。

12.总分结构 作比较 说明苏州园林的建筑与其它建筑的区别:不讲究对称。

13.不能去掉。“往往”指一般情况,特殊情况除外。用在这里说明并不是所有的河道都安排有桥梁,充分体现了说明文语言的准确性、真实性。

课外拓展阅读

14.地声是地震前地壳中岩体的脆弱部位发生断裂或摩擦而引起的声现象。地震前,地声能向人们发山最后的警告信号:地声的响声多种多样。

15.利用地声预测、预报地震。意义在于值得观测地声进行判断:采取措施,以避免人员伤亡和财产损失。

16.引用《魏书·灵征志》和《三河县志》所记载的史实,证实地震前确有地声这一现象:引用谚语使对利用地声预报地震的说明更加具体形象、通俗易懂。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》