甘肃省临夏县高级中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题 B卷(文科)(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省临夏县高级中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题 B卷(文科)(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 660.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-23 10:28:29 | ||

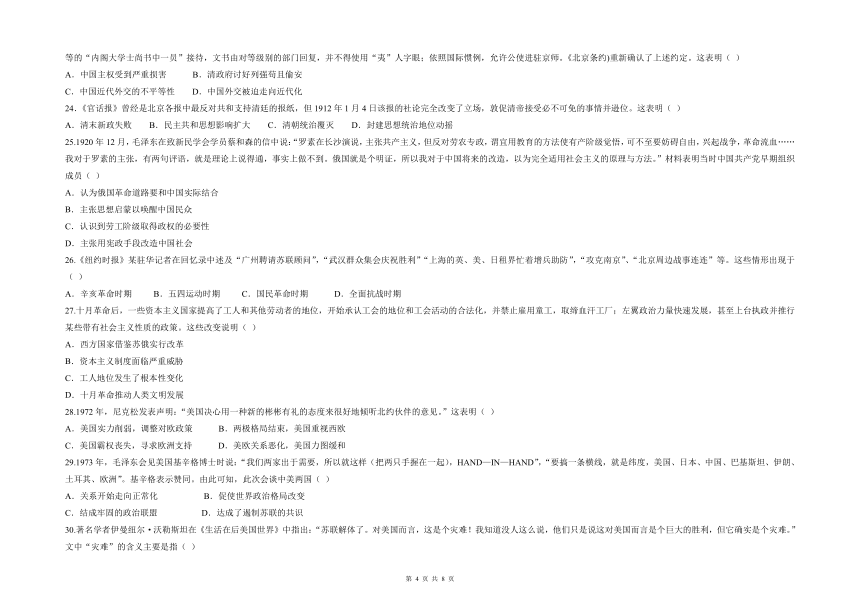

图片预览

文档简介

临夏县中学2020—2021学年度第二学期期末考试卷

高二 历 史 B卷

一、选择题(在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。每小题2分,共60分)

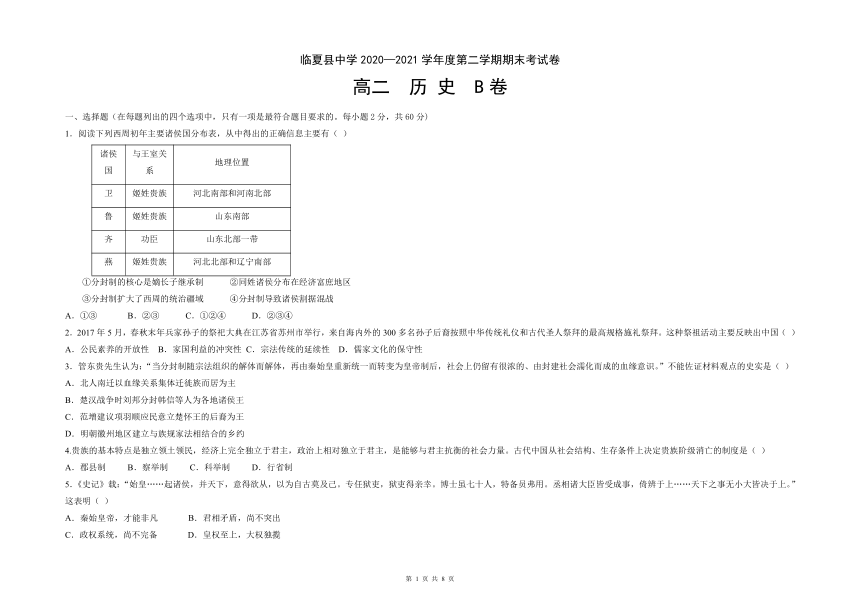

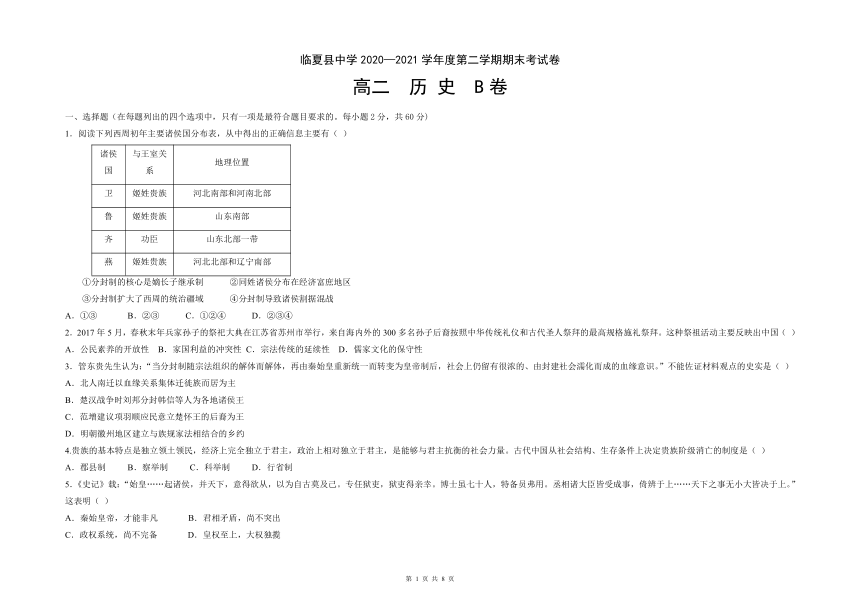

1.阅读下列西周初年主要诸侯国分布表,从中得出的正确信息主要有( )

诸侯国 与王室关系 地理位置

卫 姬姓贵族 河北南部和河南北部

鲁 姬姓贵族 山东南部

齐 功臣 山东北部一带

燕 姬姓贵族 河北北部和辽宁南部

①分封制的核心是嫡长子继承制 ②同姓诸侯分布在经济富庶地区

③分封制扩大了西周的统治疆域 ④分封制导致诸侯割据混战

A.①③ B.②③ C.①②④ D.②③④

2.2017年5月,春秋末年兵家孙子的祭祀大典在江苏省苏州市举行,来自海内外的300多名孙子后裔按照中华传统礼仪和古代圣人祭拜的最高规格施礼祭拜。这种祭祖活动主要反映出中国( )

A.公民素养的开放性 B.家国利益的冲突性 C.宗法传统的延续性 D.儒家文化的保守性

3.管东贵先生认为:“当分封制随宗法组织的解体而解体,再由秦始皇重新统一而转变为皇帝制后,社会上仍留有很浓的、由封建社会濡化而成的血缘意识。”不能佐证材料观点的史实是( )

A.北人南迁以血缘关系集体迁徙族而居为主

B.楚汉战争时刘邦分封韩信等人为各地诸侯王

C.范增建议项羽顺应民意立楚怀王的后裔为王

D.明朝徽州地区建立与族规家法相结合的乡约

4.贵族的基本特点是独立领土领民,经济上完全独立于君主,政治上相对独立于君主,是能够与君主抗衡的社会力量。古代中国从社会结构、生存条件上决定贵族阶级消亡的制度是( )

A.郡县制 B.察举制 C.科举制 D.行省制

5.《史记》载:“始皇……起诸侯,并天下,意得欲从,以为自古莫及己。专任狱吏,狱吏得亲幸。博士虽七十人,特备员弗用。丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上……天下之事无小大皆决于上。”这表明( )

A.秦始皇帝,才能非凡 B.君相矛盾,尚不突出

C.政权系统,尚不完备 D.皇权至上,大权独揽

6.明代于慎行《读史漫录》中记载:“汉至武帝以后,柄归中朝,政去两府。所谓中朝者,大司马、大将军、侍中、常侍、散骑诸吏也。所谓外朝者,丞相、御史、二千石、九卿等也。盖武帝决事禁中,稀见卿相。”由此可见,“中朝”( )

A.掌握军政大权,是独立的决策机构 B.分享丞相行政权,处理政事

C.协助皇帝决策,削弱相权 D.担任行政职务,有名无实

7.《后汉书》中出现了许多诸如“家世州郡”“家世衣冠”“世仕州郡”世吏两千石”“家世两千石”的话语,这在关于西汉历史的史料中是很少出现的。东汉时期的这一现象反映了( )

A.中央和地方存在着尖锐的矛盾 B.儒家思想在东汉地位显著提升

C.豪强势力影响了国家政权发展 D.血缘宗族力量制约了专制皇权

8.据研究,唐代举荐制度与宰相累出世家现象水乳交融,难分因果。而军功也是拜相的方式,出将入相是这一时代为官者的理想追求。据此可以推断当时( )

A.士族垄断仕途 B.科举制度形同虚设 C.选官方式多样 D.科举制兼顾多个阶层

9.《旧唐书·薛登传》载:“开皇中,李谔论之于文帝日:‘魏之三祖,更好文词,忽人君之大道,好雕虫小艺。……代俗以此相高,朝廷以兹擢士。故文笔日烦,其政日乱。’帝纳李谔之策。”材料表明隋初实行科举制的直接目的是( )

A.打击豪强势力以促进统一 B.防止重臣专权以巩固皇权

C.改变文风以选拔实用人才 D.弘扬儒家思想以笼络士心

10.中唐以来,“道”是以监察和军事合成的,具有很大的独立性,“号令自出,以相侵击,掳其将帅,并其土地,天子熟视而不知,反为和解之”。这种现象造成的结果是( )

A.逐渐形成地方割据势力 B.直接引发唐末农民战争 C.使地方凌驾于朝廷之上 D.导致北方边患日益严重

11.元行省实行群官负责和圆署会议制,行省官员通常由左丞相、平章、右丞、左丞、参知政事等六、七人组成,所掌行政、财赋、军事、刑名等庶政,采用圆署会议和专官提调相结合的方式处理。由此可见( )

A.元行省长官的权力独大 B.行省制加强了中央集权

C.专制皇权在困局中渐衰 D.三权分立机制制约相权

12.明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于( )

A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限 D.缓解中央与地方的对立

13.明初废丞相、设顾问性质的内阁大学士,严防权臣乱政。明中后期严嵩、张居正等内阁首辅操纵朝政,权倾一时。这表明( )

A.皇权渐趋衰弱 B.君主集权加强 C.内阁取代六部 D.首辅权力失控

14.从1748年始,奏折与题本成为清朝两种并行的上行文书。中央和地方官员往往用奏折向皇帝密报机密事务,用题本报告一般例行公事。清朝“奏折”制度的创立( )

A.提高了行政效率 B.减少了决策失误 C.确保了政治清明 D.削弱了中枢权力

15.清雍正帝对军机大臣张廷玉评价:“纂修《圣祖仁皇帝实录》宣力独多,每年遵旨缮写上谕,悉能详达朕意,训示臣民,其功甚巨”,遗诏允其配享太庙,从而成为清代唯一获此殊荣的汉官。张廷玉之所以获此殊荣的原因是( )

A.处理军机处事务决策得当 B.因满官职权下降而掌大权

C.文笔谋划严格,秉承皇帝意旨 D.在僵化的体制下认真监察百官

16.“荷马也非常喜欢描写希腊勇士的轻快的战船,他们驾驶着战船在海里快速航行,有时抢劫那些在地中海各港口之间穿行的载重较多、速度较慢的货船;更多时候,他们直冲向目标中的敌人。” 上述记载最能折射当时( )

A.古希腊城邦制度臻于全盛 B.地中海各港口间存在客观联系

C.地中海经济贸易较为发达 D.古希腊经济较常依赖海上掠夺

17.公元前5世纪剧作家阿里斯托芬提到,雅典政府有时让行使警察职能的公共奴隶,用染成红色的绳子驱使公民去参加大会。若有人因此在衣服上留下红色痕迹,他将被处以罚款。这反映出当时的雅典( )

A.公民大会形同虚设 B.民众失去政治热情 C.参政是公民的义务 D.参政丧失民众信任

18.罗马共和国早期,当罗马遭受外族进攻时,平民曾多次将自己组织的队伍撤离罗马,拒绝作战,迫使贵族在政治上做出让步。《十二铜表法》的制定就是这种斗争的成果之一。可见当时( )

A.贵族逐步丧失制定法律的主导地位

B.平民采取有效方式争取自身权益

C.贵族让步在法制发展中起决定作用

D.平民与贵族的政治诉求日趋一致

19.华盛顿在1787年3月致麦迪逊的信中说:“凡是有判断能力的人,都不会否认对现行制度进行彻底变革是必需的。我迫切希望这一问题能在全体会议上加以讨论。”这里所说的“彻底变革”是指( )

A.革除联邦体制的弊端 B.建立三权分立的共和体制 C.废除君主立宪制 D.改变松散的邦联体制

20.安妮女王(1702—1714年在位)缺少主见,一件事已经说好了,一旦出现另一种意见,她立刻就会改变初衷,接受新的建议,这使大臣们难以与她打交道。为了改变这种状况,大臣们逐步形成一个习惯, 即遇事先在他们自己内部磋商后再报告女王,让她无可选择。这习惯开创的先例是( )

A.国王处于“统而不治”的地位 B.国王任命首相领导内阁

C.内阁保持一致集体负责 D.内阁所有成员对国王负责

21.有学者指出:“普鲁土完成了德意志帝国重新统一的历史任务,又收服了德国的资产阶级,从而改变了他们对美国式宪政的偏好和追求,甘心接受普鲁士式的宪政安排。”下列符合“普鲁士式的宪政”的是( )

①总统任期七年,是国家元首和军队最高统帅

②皇帝是国家元首,拥有任命官吏、创制法律等大权

③宰相只对皇帝负责,在内阁中有绝对权力

④联邦议会由普选产生,作用很小

A.①④ B.②③ C.②④ D.③④

22.1877年3月,法国《社会和宗教卫报》透露了君主派的杀机:“香榭丽舍宫从来没有把宪法放在眼里……麦克马洪元帅正在等待宣布结束(共和制)试验的时机……以后,他再也不许(共和派)越雷池一步了。”材料反映了( )

封建专制王朝的复辟 B.巴黎公社的失败 C.“票共和”的实现 D.共和政体面临挑战

23.1858年签订的中英《天津条约》中,清政府承认“英国自主之邦与中国平等”,驻华公使觐见清帝时“遇有碍于国体之礼,是不可行”,即不行跪拜之礼;“会晤文移,均用平礼”,公使应由对等的“内阁大学士尚书中一员”接待,文书由对等级别的部门回复,并不得使用“夷”人字眼;依照国际惯例,允许公使进驻京师。《北京条约)重新确认了上述约定。这表明( )

A.中国主权受到严重损害 B.清政府讨好列强苟且偷安

C.中国近代外交的不平等性 D.中国外交被迫走向近代化

24.《官话报》曾经是北京各报中最反对共和支持清廷的报纸,但1912年1月4日该报的社论完全改变了立场,敦促清帝接受必不可免的事情并逊位。这表明( )

A.清末新政失败 B.民主共和思想影响扩大 C.清朝统治覆灭 D.封建思想统治地位动摇

25.1920年12月,毛泽东在致新民学会学员蔡和森的信中说:“罗素在长沙演说,主张共产主义,但反对劳农专政,谓宜用教育的方法使有产阶级觉悟,可不至要妨碍自由,兴起战争,革命流血……我对于罗素的主张,有两句评语,就是理论上说得通,事实上做不到。俄国就是个明证,所以我对于中国将来的改造,以为完全适用社会主义的原理与方法。”材料表明当时中国共产党早期组织成员( )

认为俄国革命道路要和中国实际结合

B.主张思想启蒙以唤醒中国民众

C.认识到劳工阶级取得政权的必要性

D.主张用宪政手段改造中国社会

26.《纽约时报》某驻华记者在回忆录中述及“广州聘请苏联顾问”,“武汉群众集会庆祝胜利”“上海的英、美、日租界忙着增兵助防”,“攻克南京”、“北京周边战事连连”等。这些情形出现于( )

A.辛亥革命时期 B.五四运动时期 C.国民革命时期 D.全面抗战时期

27.十月革命后,一些资本主义国家提高了工人和其他劳动者的地位,开始承认工会的地位和工会活动的合法化,并禁止雇用童工,取缔血汗工厂;左翼政治力量快速发展,甚至上台执政并推行某些带有社会主义性质的政策。这些改变说明( )

A.西方国家借鉴苏俄实行改革

B.资本主义制度面临严重威胁

C.工人地位发生了根本性变化

D.十月革命推动人类文明发展

28.1972年,尼克松发表声明:“美国决心用一种新的彬彬有礼的态度来很好地倾听北约伙伴的意见。”这表明( )

美国实力削弱,调整对欧政策 B.两极格局结束,美国重视西欧

C.美国霸权丧失,寻求欧洲支持 D.美欧关系恶化,美国力图缓和

29.1973年,毛泽东会见美国基辛格博士时说:“我们两家出于需要,所以就这样(把两只手握在一起),HAND—IN—HAND”,“要搞一条横线,就是纬度,美国、日本、中国、巴基斯坦、伊朗、土耳其、欧洲”。基辛格表示赞同。由此可知,此次会谈中美两国( )

A.关系开始走向正常化 B.促使世界政治格局改变

C.结成牢固的政治联盟 D.达成了遏制苏联的共识

30.著名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦在《生活在后美国世界》中指出:“苏联解体了。对美国而言,这是个灾难!我知道没人这么说,他们只是说这对美国而言是个巨大的胜利,但它确实是个灾难。”文中“灾难”的含义主要是指( )

A.中国国际地位不断提高 B.欧洲一体化进程的加快

C.俄罗斯与美国分庭抗礼 D.多极化趋势进一步加强

二、材料分析题(第31题12分,第32题12分,第33题16分,共40分。请考生按题目要求作答。)

31.在古代中国,地方行政管理制度的变革与政治发展变化密切相关。阅读下列材料:

材料一 至于周衰,人心未离而诸侯先畔(叛),天子拥空名于上,而列国擅威命于下,因循痿痹(恶性循环),以至于移诈(改朝换代),谓非封建之弊乎 ——(明)张燧《千百年眼》

材料二 吴王濞招天下亡命之徒铸钱,淮南王长收聚汉诸候人及有罪逃亡者,江都王非亦招揽四方豪杰。……赵王彭祖,让商人独买商品以专其利,收入多于国家租税,而贵族与商人,声千互通,相为消长,这些情况皆足以动摇政局。 ——据钱穆《秦汉史》整理

材料三 行省品秩高,权势重,对所辖路府州县官的统摄和节制力自然较强。 行省辖区广,数量有限,又便于朝廷的最高指挥和节制……弥补了秦汉以来朝廷直接控制数目较多的郡、州、路时的缺陷和不足,使中央政府对各地路府州县的控制明显加强了。

——李治安主编《唐宋元明清中央与地方关系研究》

(1)材料一中“封建”指什么?据材料一,指出“封建”所存在的弊端。(2分)

(2)据材料二,概括指出西汉王国对中央构成哪些方面的威胁?汉代地方行政体制变革实践的效果说明的本质问题是什么?(6分)

(3)据材料三,概括行省制度的实施所产生的影响。综合以上分析,指出古代中国地方行政制度的变革所反映的中央与地方关系的发展趋势。(4分)

32.第二次世界大战结束后,国际风云变化多端。阅读材料,回答问题。

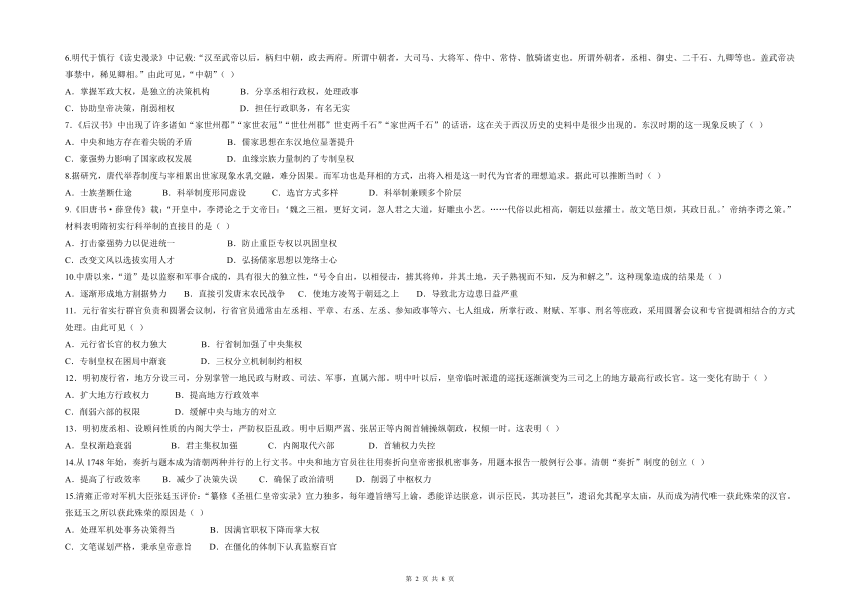

材料一 美苏对峙主要事件简表

美国 苏联

1947年3月,美国总统杜鲁门提出反苏反共的政策 1947年9月,以苏联为首的9个国家成立了共产党和工人党情报局

1948年4月,美国国务卿马歇尔公开宣布援助欧洲 1949年1月,以苏联为首的6个国家成立了经济互组委员会

1949年4月,以美国为首的12个国家成立了北大西洋公约组织 1955年5月,以苏联为首的8个国家成立了华沙条约组织

1949年9月,德意志联邦共和国在美、英、法联合占领区成立 1949年10月,德意志民主共和国在苏联占领区成立

1950年、1961年美国发动侵朝、侵越战争 1979年苏联侵略阿富汗

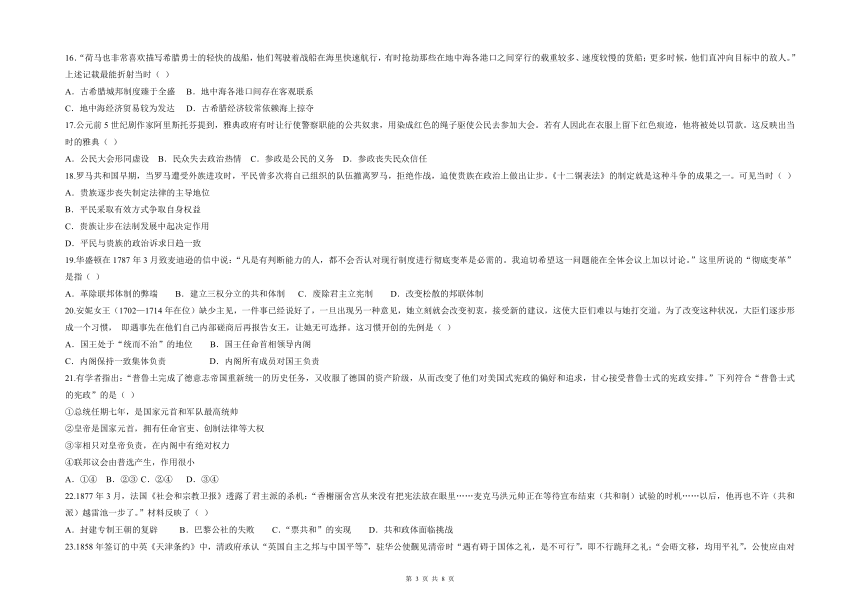

材料二 美、日、西欧等在资本主义世界工业产值中所占的比重

材料三 20世纪70年代初,法国总统蓬皮杜在欧洲共同体首脑会议上发表了这样的一些观点:“欧洲必须用一个声音说话”,“西欧绝不能脱离美国”,“然而,欧洲也必须保持其为独立的实体”。

1972年,日本外相大平正芳在记者招待会上说:“日本跟着美国脚步走的时代已经过去了。”

依据材料一,分析美苏在走向对峙的过程中,是通过哪些方式控制和支配别的国家或地区的?(2分)

依据材料二、三,说明20世纪六七十年代以后,资本主义世界发生了哪些变化?(6分)

在当前世界格局新旧交替的变动中,中国作为国际大家庭中的一员,是如何维护世界和平和促进共同发展的?请举例说明。(4分)

材料一 朝鲜为我大清藩属,二百余年,岁修职贡,为中外所共知。 各国公论,皆以日本师出无名,不合情理,劝令撒兵,和平商办。乃竟悍然不顾,迄无成说,反更陆续添兵,朝鲜百姓及中国商民,日加惊扰,是以添兵前往保护。

——摘自《光绪皇帝宣战上谕的咨文》

朝鲜乃帝国首先启发使就与列国为伍之独立国家,而清国每称朝鲜为属邦,干涉其内政。使东洋平和永无保障。事既至此,联亦不得不公然宣战,赖汝有众之忠实勇武,而期速克平和于永远,以全帝国之光荣。 ——摘自《明治天皇的宣战诏书》

材料二 美国当时集中力量扩充在太平洋的势力,难以顾及远东,故对日本采取了扶持的做法,希望能够“利用日本在远东与英法抗争”。德、法两国也希望日本发动战争,以便趁火打劫。英国在侵略东亚的过程中,经常同俄国发生争夺。为了对抗俄国,使采取了接近日本的态度。光绪二十年六月十四日(1894年7月16日),英国和日本签订了《日英通商航海条约》,废除了在日本的租界和领事裁判权……

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料三 甲午战争,成为两国历史命运的分水岭。梁启超对此曾有过入木三分的评论:“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。”

(1)根据材料一,分别指出中日双方宣战出兵的理由。(4分)

(2)根据材料二,指出美国对待甲午中日战争的态度,并分析甲午战争中中国面临的国际环境。(6分)

(3)综合上述材料并结合所学如识,该谈你对梁启超观点的理解并加以史实说明。(6分

临夏县中学2020—2021学年度第二学期期末考试参考答案

高二 历 史 B卷

一、选择题(每小题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案

二、材料分析题(第31题12分,第32题17分,第33题11分,共40分)

31(1)封建:实行分封制(封邦建国)。弊端:地方权力过大,中央难以控制。(2分)

(2)威胁:经济上,诸侯王铸造钱币,实施商品专卖,严重扰乱国家的经济秩序,影响中央政府的财政收入;政治上,诸侯王发展个人势力,借以对抗中央,严重威胁中央集权。本质问题:分封制不适应时代发展的需要,郡县制是适应加强中央集权政治的地方行政制度。(6分)

(3)影响:有利于中央对地方的控制(加强了中央集权)。

趋势:中央对地方的管理逐渐趋于多层次;中央对地方的控制力逐渐加强。(4分)

32(1)方式:拼凑政治军事集团;制造国家分裂;挑起局部战争;进行政治与经济控制。(2分)

(2)变化:经济上,欧共体、日本与美国激烈竞争。政治上,日本和西欧逐渐放弃追随美国的政策。资本主义世界出现多极化趋势。(6分)

(3)展开以联合国为中心的多边外交;参与地区性国际组织的活动(亚太经合组织等);与周边国家发展友好关系(参与成立上海合作组织等)。(4分)

33(1)理由:中国:朝鲜是中国的属国,去帮助朝鲜平息内乱;日本:帮助朝鲜巩固独立,维护东亚与世界和平。(4分)

态度:美国支持日本的做法。国际环境:列强在侵略中国中矛盾重重;日本得到列强的纵容。(6分)

(3)观点理解:中华民族的觉醒。证据:戊戌变法、台湾人民反期台斗争、义和团运动、辛亥革命。(6分)

高二 历 史 B卷

一、选择题(在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。每小题2分,共60分)

1.阅读下列西周初年主要诸侯国分布表,从中得出的正确信息主要有( )

诸侯国 与王室关系 地理位置

卫 姬姓贵族 河北南部和河南北部

鲁 姬姓贵族 山东南部

齐 功臣 山东北部一带

燕 姬姓贵族 河北北部和辽宁南部

①分封制的核心是嫡长子继承制 ②同姓诸侯分布在经济富庶地区

③分封制扩大了西周的统治疆域 ④分封制导致诸侯割据混战

A.①③ B.②③ C.①②④ D.②③④

2.2017年5月,春秋末年兵家孙子的祭祀大典在江苏省苏州市举行,来自海内外的300多名孙子后裔按照中华传统礼仪和古代圣人祭拜的最高规格施礼祭拜。这种祭祖活动主要反映出中国( )

A.公民素养的开放性 B.家国利益的冲突性 C.宗法传统的延续性 D.儒家文化的保守性

3.管东贵先生认为:“当分封制随宗法组织的解体而解体,再由秦始皇重新统一而转变为皇帝制后,社会上仍留有很浓的、由封建社会濡化而成的血缘意识。”不能佐证材料观点的史实是( )

A.北人南迁以血缘关系集体迁徙族而居为主

B.楚汉战争时刘邦分封韩信等人为各地诸侯王

C.范增建议项羽顺应民意立楚怀王的后裔为王

D.明朝徽州地区建立与族规家法相结合的乡约

4.贵族的基本特点是独立领土领民,经济上完全独立于君主,政治上相对独立于君主,是能够与君主抗衡的社会力量。古代中国从社会结构、生存条件上决定贵族阶级消亡的制度是( )

A.郡县制 B.察举制 C.科举制 D.行省制

5.《史记》载:“始皇……起诸侯,并天下,意得欲从,以为自古莫及己。专任狱吏,狱吏得亲幸。博士虽七十人,特备员弗用。丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上……天下之事无小大皆决于上。”这表明( )

A.秦始皇帝,才能非凡 B.君相矛盾,尚不突出

C.政权系统,尚不完备 D.皇权至上,大权独揽

6.明代于慎行《读史漫录》中记载:“汉至武帝以后,柄归中朝,政去两府。所谓中朝者,大司马、大将军、侍中、常侍、散骑诸吏也。所谓外朝者,丞相、御史、二千石、九卿等也。盖武帝决事禁中,稀见卿相。”由此可见,“中朝”( )

A.掌握军政大权,是独立的决策机构 B.分享丞相行政权,处理政事

C.协助皇帝决策,削弱相权 D.担任行政职务,有名无实

7.《后汉书》中出现了许多诸如“家世州郡”“家世衣冠”“世仕州郡”世吏两千石”“家世两千石”的话语,这在关于西汉历史的史料中是很少出现的。东汉时期的这一现象反映了( )

A.中央和地方存在着尖锐的矛盾 B.儒家思想在东汉地位显著提升

C.豪强势力影响了国家政权发展 D.血缘宗族力量制约了专制皇权

8.据研究,唐代举荐制度与宰相累出世家现象水乳交融,难分因果。而军功也是拜相的方式,出将入相是这一时代为官者的理想追求。据此可以推断当时( )

A.士族垄断仕途 B.科举制度形同虚设 C.选官方式多样 D.科举制兼顾多个阶层

9.《旧唐书·薛登传》载:“开皇中,李谔论之于文帝日:‘魏之三祖,更好文词,忽人君之大道,好雕虫小艺。……代俗以此相高,朝廷以兹擢士。故文笔日烦,其政日乱。’帝纳李谔之策。”材料表明隋初实行科举制的直接目的是( )

A.打击豪强势力以促进统一 B.防止重臣专权以巩固皇权

C.改变文风以选拔实用人才 D.弘扬儒家思想以笼络士心

10.中唐以来,“道”是以监察和军事合成的,具有很大的独立性,“号令自出,以相侵击,掳其将帅,并其土地,天子熟视而不知,反为和解之”。这种现象造成的结果是( )

A.逐渐形成地方割据势力 B.直接引发唐末农民战争 C.使地方凌驾于朝廷之上 D.导致北方边患日益严重

11.元行省实行群官负责和圆署会议制,行省官员通常由左丞相、平章、右丞、左丞、参知政事等六、七人组成,所掌行政、财赋、军事、刑名等庶政,采用圆署会议和专官提调相结合的方式处理。由此可见( )

A.元行省长官的权力独大 B.行省制加强了中央集权

C.专制皇权在困局中渐衰 D.三权分立机制制约相权

12.明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于( )

A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限 D.缓解中央与地方的对立

13.明初废丞相、设顾问性质的内阁大学士,严防权臣乱政。明中后期严嵩、张居正等内阁首辅操纵朝政,权倾一时。这表明( )

A.皇权渐趋衰弱 B.君主集权加强 C.内阁取代六部 D.首辅权力失控

14.从1748年始,奏折与题本成为清朝两种并行的上行文书。中央和地方官员往往用奏折向皇帝密报机密事务,用题本报告一般例行公事。清朝“奏折”制度的创立( )

A.提高了行政效率 B.减少了决策失误 C.确保了政治清明 D.削弱了中枢权力

15.清雍正帝对军机大臣张廷玉评价:“纂修《圣祖仁皇帝实录》宣力独多,每年遵旨缮写上谕,悉能详达朕意,训示臣民,其功甚巨”,遗诏允其配享太庙,从而成为清代唯一获此殊荣的汉官。张廷玉之所以获此殊荣的原因是( )

A.处理军机处事务决策得当 B.因满官职权下降而掌大权

C.文笔谋划严格,秉承皇帝意旨 D.在僵化的体制下认真监察百官

16.“荷马也非常喜欢描写希腊勇士的轻快的战船,他们驾驶着战船在海里快速航行,有时抢劫那些在地中海各港口之间穿行的载重较多、速度较慢的货船;更多时候,他们直冲向目标中的敌人。” 上述记载最能折射当时( )

A.古希腊城邦制度臻于全盛 B.地中海各港口间存在客观联系

C.地中海经济贸易较为发达 D.古希腊经济较常依赖海上掠夺

17.公元前5世纪剧作家阿里斯托芬提到,雅典政府有时让行使警察职能的公共奴隶,用染成红色的绳子驱使公民去参加大会。若有人因此在衣服上留下红色痕迹,他将被处以罚款。这反映出当时的雅典( )

A.公民大会形同虚设 B.民众失去政治热情 C.参政是公民的义务 D.参政丧失民众信任

18.罗马共和国早期,当罗马遭受外族进攻时,平民曾多次将自己组织的队伍撤离罗马,拒绝作战,迫使贵族在政治上做出让步。《十二铜表法》的制定就是这种斗争的成果之一。可见当时( )

A.贵族逐步丧失制定法律的主导地位

B.平民采取有效方式争取自身权益

C.贵族让步在法制发展中起决定作用

D.平民与贵族的政治诉求日趋一致

19.华盛顿在1787年3月致麦迪逊的信中说:“凡是有判断能力的人,都不会否认对现行制度进行彻底变革是必需的。我迫切希望这一问题能在全体会议上加以讨论。”这里所说的“彻底变革”是指( )

A.革除联邦体制的弊端 B.建立三权分立的共和体制 C.废除君主立宪制 D.改变松散的邦联体制

20.安妮女王(1702—1714年在位)缺少主见,一件事已经说好了,一旦出现另一种意见,她立刻就会改变初衷,接受新的建议,这使大臣们难以与她打交道。为了改变这种状况,大臣们逐步形成一个习惯, 即遇事先在他们自己内部磋商后再报告女王,让她无可选择。这习惯开创的先例是( )

A.国王处于“统而不治”的地位 B.国王任命首相领导内阁

C.内阁保持一致集体负责 D.内阁所有成员对国王负责

21.有学者指出:“普鲁土完成了德意志帝国重新统一的历史任务,又收服了德国的资产阶级,从而改变了他们对美国式宪政的偏好和追求,甘心接受普鲁士式的宪政安排。”下列符合“普鲁士式的宪政”的是( )

①总统任期七年,是国家元首和军队最高统帅

②皇帝是国家元首,拥有任命官吏、创制法律等大权

③宰相只对皇帝负责,在内阁中有绝对权力

④联邦议会由普选产生,作用很小

A.①④ B.②③ C.②④ D.③④

22.1877年3月,法国《社会和宗教卫报》透露了君主派的杀机:“香榭丽舍宫从来没有把宪法放在眼里……麦克马洪元帅正在等待宣布结束(共和制)试验的时机……以后,他再也不许(共和派)越雷池一步了。”材料反映了( )

封建专制王朝的复辟 B.巴黎公社的失败 C.“票共和”的实现 D.共和政体面临挑战

23.1858年签订的中英《天津条约》中,清政府承认“英国自主之邦与中国平等”,驻华公使觐见清帝时“遇有碍于国体之礼,是不可行”,即不行跪拜之礼;“会晤文移,均用平礼”,公使应由对等的“内阁大学士尚书中一员”接待,文书由对等级别的部门回复,并不得使用“夷”人字眼;依照国际惯例,允许公使进驻京师。《北京条约)重新确认了上述约定。这表明( )

A.中国主权受到严重损害 B.清政府讨好列强苟且偷安

C.中国近代外交的不平等性 D.中国外交被迫走向近代化

24.《官话报》曾经是北京各报中最反对共和支持清廷的报纸,但1912年1月4日该报的社论完全改变了立场,敦促清帝接受必不可免的事情并逊位。这表明( )

A.清末新政失败 B.民主共和思想影响扩大 C.清朝统治覆灭 D.封建思想统治地位动摇

25.1920年12月,毛泽东在致新民学会学员蔡和森的信中说:“罗素在长沙演说,主张共产主义,但反对劳农专政,谓宜用教育的方法使有产阶级觉悟,可不至要妨碍自由,兴起战争,革命流血……我对于罗素的主张,有两句评语,就是理论上说得通,事实上做不到。俄国就是个明证,所以我对于中国将来的改造,以为完全适用社会主义的原理与方法。”材料表明当时中国共产党早期组织成员( )

认为俄国革命道路要和中国实际结合

B.主张思想启蒙以唤醒中国民众

C.认识到劳工阶级取得政权的必要性

D.主张用宪政手段改造中国社会

26.《纽约时报》某驻华记者在回忆录中述及“广州聘请苏联顾问”,“武汉群众集会庆祝胜利”“上海的英、美、日租界忙着增兵助防”,“攻克南京”、“北京周边战事连连”等。这些情形出现于( )

A.辛亥革命时期 B.五四运动时期 C.国民革命时期 D.全面抗战时期

27.十月革命后,一些资本主义国家提高了工人和其他劳动者的地位,开始承认工会的地位和工会活动的合法化,并禁止雇用童工,取缔血汗工厂;左翼政治力量快速发展,甚至上台执政并推行某些带有社会主义性质的政策。这些改变说明( )

A.西方国家借鉴苏俄实行改革

B.资本主义制度面临严重威胁

C.工人地位发生了根本性变化

D.十月革命推动人类文明发展

28.1972年,尼克松发表声明:“美国决心用一种新的彬彬有礼的态度来很好地倾听北约伙伴的意见。”这表明( )

美国实力削弱,调整对欧政策 B.两极格局结束,美国重视西欧

C.美国霸权丧失,寻求欧洲支持 D.美欧关系恶化,美国力图缓和

29.1973年,毛泽东会见美国基辛格博士时说:“我们两家出于需要,所以就这样(把两只手握在一起),HAND—IN—HAND”,“要搞一条横线,就是纬度,美国、日本、中国、巴基斯坦、伊朗、土耳其、欧洲”。基辛格表示赞同。由此可知,此次会谈中美两国( )

A.关系开始走向正常化 B.促使世界政治格局改变

C.结成牢固的政治联盟 D.达成了遏制苏联的共识

30.著名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦在《生活在后美国世界》中指出:“苏联解体了。对美国而言,这是个灾难!我知道没人这么说,他们只是说这对美国而言是个巨大的胜利,但它确实是个灾难。”文中“灾难”的含义主要是指( )

A.中国国际地位不断提高 B.欧洲一体化进程的加快

C.俄罗斯与美国分庭抗礼 D.多极化趋势进一步加强

二、材料分析题(第31题12分,第32题12分,第33题16分,共40分。请考生按题目要求作答。)

31.在古代中国,地方行政管理制度的变革与政治发展变化密切相关。阅读下列材料:

材料一 至于周衰,人心未离而诸侯先畔(叛),天子拥空名于上,而列国擅威命于下,因循痿痹(恶性循环),以至于移诈(改朝换代),谓非封建之弊乎 ——(明)张燧《千百年眼》

材料二 吴王濞招天下亡命之徒铸钱,淮南王长收聚汉诸候人及有罪逃亡者,江都王非亦招揽四方豪杰。……赵王彭祖,让商人独买商品以专其利,收入多于国家租税,而贵族与商人,声千互通,相为消长,这些情况皆足以动摇政局。 ——据钱穆《秦汉史》整理

材料三 行省品秩高,权势重,对所辖路府州县官的统摄和节制力自然较强。 行省辖区广,数量有限,又便于朝廷的最高指挥和节制……弥补了秦汉以来朝廷直接控制数目较多的郡、州、路时的缺陷和不足,使中央政府对各地路府州县的控制明显加强了。

——李治安主编《唐宋元明清中央与地方关系研究》

(1)材料一中“封建”指什么?据材料一,指出“封建”所存在的弊端。(2分)

(2)据材料二,概括指出西汉王国对中央构成哪些方面的威胁?汉代地方行政体制变革实践的效果说明的本质问题是什么?(6分)

(3)据材料三,概括行省制度的实施所产生的影响。综合以上分析,指出古代中国地方行政制度的变革所反映的中央与地方关系的发展趋势。(4分)

32.第二次世界大战结束后,国际风云变化多端。阅读材料,回答问题。

材料一 美苏对峙主要事件简表

美国 苏联

1947年3月,美国总统杜鲁门提出反苏反共的政策 1947年9月,以苏联为首的9个国家成立了共产党和工人党情报局

1948年4月,美国国务卿马歇尔公开宣布援助欧洲 1949年1月,以苏联为首的6个国家成立了经济互组委员会

1949年4月,以美国为首的12个国家成立了北大西洋公约组织 1955年5月,以苏联为首的8个国家成立了华沙条约组织

1949年9月,德意志联邦共和国在美、英、法联合占领区成立 1949年10月,德意志民主共和国在苏联占领区成立

1950年、1961年美国发动侵朝、侵越战争 1979年苏联侵略阿富汗

材料二 美、日、西欧等在资本主义世界工业产值中所占的比重

材料三 20世纪70年代初,法国总统蓬皮杜在欧洲共同体首脑会议上发表了这样的一些观点:“欧洲必须用一个声音说话”,“西欧绝不能脱离美国”,“然而,欧洲也必须保持其为独立的实体”。

1972年,日本外相大平正芳在记者招待会上说:“日本跟着美国脚步走的时代已经过去了。”

依据材料一,分析美苏在走向对峙的过程中,是通过哪些方式控制和支配别的国家或地区的?(2分)

依据材料二、三,说明20世纪六七十年代以后,资本主义世界发生了哪些变化?(6分)

在当前世界格局新旧交替的变动中,中国作为国际大家庭中的一员,是如何维护世界和平和促进共同发展的?请举例说明。(4分)

材料一 朝鲜为我大清藩属,二百余年,岁修职贡,为中外所共知。 各国公论,皆以日本师出无名,不合情理,劝令撒兵,和平商办。乃竟悍然不顾,迄无成说,反更陆续添兵,朝鲜百姓及中国商民,日加惊扰,是以添兵前往保护。

——摘自《光绪皇帝宣战上谕的咨文》

朝鲜乃帝国首先启发使就与列国为伍之独立国家,而清国每称朝鲜为属邦,干涉其内政。使东洋平和永无保障。事既至此,联亦不得不公然宣战,赖汝有众之忠实勇武,而期速克平和于永远,以全帝国之光荣。 ——摘自《明治天皇的宣战诏书》

材料二 美国当时集中力量扩充在太平洋的势力,难以顾及远东,故对日本采取了扶持的做法,希望能够“利用日本在远东与英法抗争”。德、法两国也希望日本发动战争,以便趁火打劫。英国在侵略东亚的过程中,经常同俄国发生争夺。为了对抗俄国,使采取了接近日本的态度。光绪二十年六月十四日(1894年7月16日),英国和日本签订了《日英通商航海条约》,废除了在日本的租界和领事裁判权……

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料三 甲午战争,成为两国历史命运的分水岭。梁启超对此曾有过入木三分的评论:“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。”

(1)根据材料一,分别指出中日双方宣战出兵的理由。(4分)

(2)根据材料二,指出美国对待甲午中日战争的态度,并分析甲午战争中中国面临的国际环境。(6分)

(3)综合上述材料并结合所学如识,该谈你对梁启超观点的理解并加以史实说明。(6分

临夏县中学2020—2021学年度第二学期期末考试参考答案

高二 历 史 B卷

一、选择题(每小题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案

二、材料分析题(第31题12分,第32题17分,第33题11分,共40分)

31(1)封建:实行分封制(封邦建国)。弊端:地方权力过大,中央难以控制。(2分)

(2)威胁:经济上,诸侯王铸造钱币,实施商品专卖,严重扰乱国家的经济秩序,影响中央政府的财政收入;政治上,诸侯王发展个人势力,借以对抗中央,严重威胁中央集权。本质问题:分封制不适应时代发展的需要,郡县制是适应加强中央集权政治的地方行政制度。(6分)

(3)影响:有利于中央对地方的控制(加强了中央集权)。

趋势:中央对地方的管理逐渐趋于多层次;中央对地方的控制力逐渐加强。(4分)

32(1)方式:拼凑政治军事集团;制造国家分裂;挑起局部战争;进行政治与经济控制。(2分)

(2)变化:经济上,欧共体、日本与美国激烈竞争。政治上,日本和西欧逐渐放弃追随美国的政策。资本主义世界出现多极化趋势。(6分)

(3)展开以联合国为中心的多边外交;参与地区性国际组织的活动(亚太经合组织等);与周边国家发展友好关系(参与成立上海合作组织等)。(4分)

33(1)理由:中国:朝鲜是中国的属国,去帮助朝鲜平息内乱;日本:帮助朝鲜巩固独立,维护东亚与世界和平。(4分)

态度:美国支持日本的做法。国际环境:列强在侵略中国中矛盾重重;日本得到列强的纵容。(6分)

(3)观点理解:中华民族的觉醒。证据:戊戌变法、台湾人民反期台斗争、义和团运动、辛亥革命。(6分)

同课章节目录