语文:苏教版八下第16课 孔乙己 课时训练

文档属性

| 名称 | 语文:苏教版八下第16课 孔乙己 课时训练 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-08-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

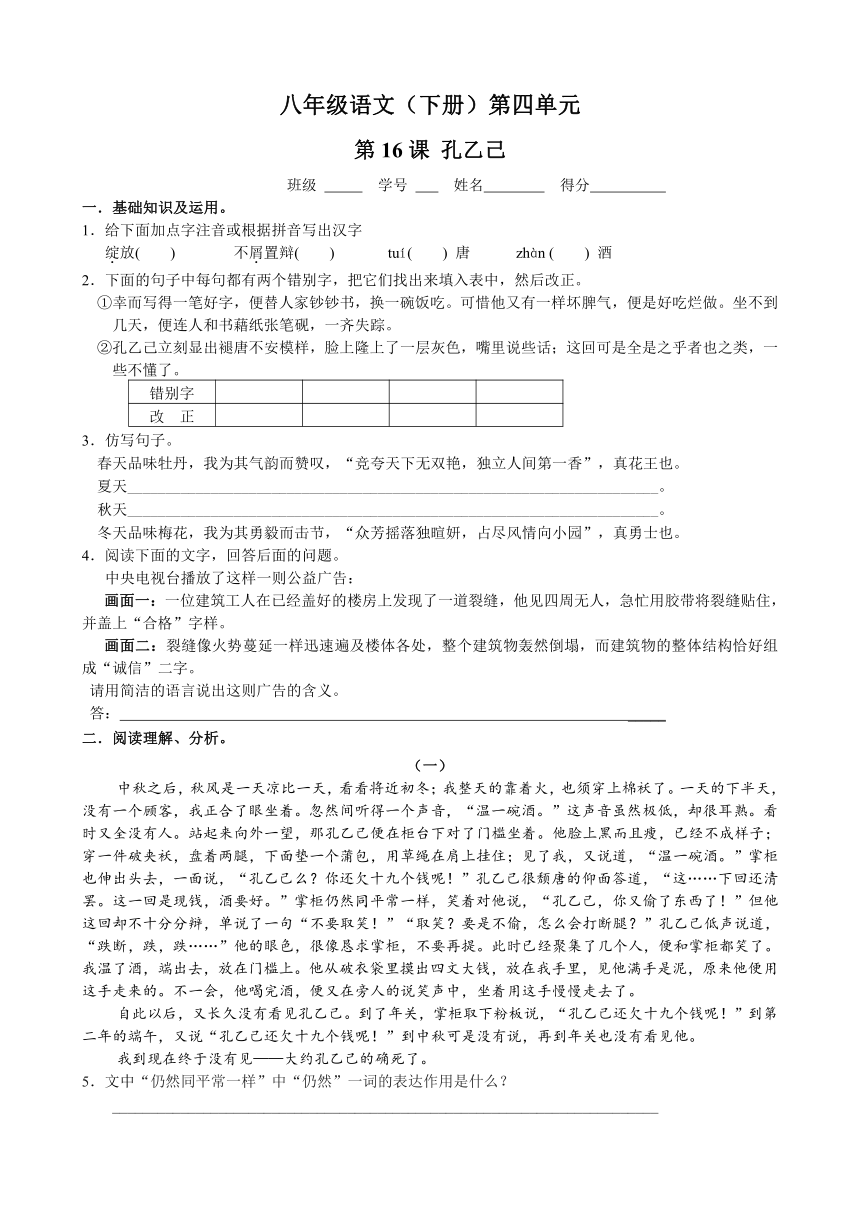

八年级语文(下册)第四单元

第16课 孔乙己

班级 学号 姓名 得分

一.基础知识及运用。

1.给下面加点字注音或根据拼音写出汉字

绽放( ) 不屑置辩( ) tuí( ) 唐 zhàn ( ) 酒

2.下面的句子中每句都有两个错别字,把它们找出来填入表中,然后改正。

①幸而写得一笔好字,便替人家钞钞书,换一碗饭吃。可惜他又有一样坏脾气,便是好吃烂做。坐不到几天,便连人和书藉纸张笔砚,一齐失踪。

②孔乙己立刻显出褪唐不安模样,脸上隆上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。

错别字

改 正

3.仿写句子。

春天品味牡丹,我为其气韵而赞叹,“竞夸天下无双艳,独立人间第一香”,真花王也。

夏天______________________________________________________________________。

秋天______________________________________________________________________。

冬天品味梅花,我为其勇毅而击节,“众芳摇落独暄妍,占尽风情向小园”,真勇士也。

4.阅读下面的文字,回答后面的问题。

中央电视台播放了这样一则公益广告:

画面一:一位建筑工人在已经盖好的楼房上发现了一道裂缝,他见四周无人,急忙用胶带将裂缝贴住,并盖上“合格”字样。

画面二:裂缝像火势蔓延一样迅速遍及楼体各处,整个建筑物轰然倒塌,而建筑物的整体结构恰好组成“诚信”二字。

请用简洁的语言说出这则广告的含义。

答: _____

二.阅读理解、分析。

(一)

中秋之后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说,“孔乙己么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道,“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

自此以后,又长久没有看见孔乙己。到了年关,掌柜取下粉板说,“孔乙己还欠十九个钱呢!”到第二年的端午,又说“孔乙己还欠十九个钱呢!”到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

5.文中“仍然同平常一样”中“仍然”一词的表达作用是什么?

________________________________________________________________________

6. 选段分别从哪四个方面描写孔乙己?这一系列描写和文章开头相比,说明了什么?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.“他从破衣袋里摸出四文大钱”,动词“摸”生动传神,其作用是什么?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8.“便又在旁人的说笑声中”一句不能去掉的原因是什么?

_________________________________________________________________________

9.文中最后一句中的“大约”和“的确”是否矛盾?为什么?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(二) 孔乙己那脱不下的长衫

①中学课本里鲁迅先生的文章,让我认识了那位在咸亨酒店里以儿粒茴香豆下酒的孔乙己。且莫言他的潦倒和窘迫,留在我记忆里的是他那似乎永远也脱不下的长衫。孔乙己无疑是旧知识分子的一个典型代表。透过他那破旧的长衫,我们窥见的是那个时代的无奈与守旧,是那种既不愿意承认窘境又执意恪守“清高”的心态。这,不得不让我寄予极大的同情和怜悯,其间夹杂些许困惑。

②我们今天所处的时代,虽不见了孔乙己的长衫.但类似的人却远没绝迹。虽说一些人不再身着那灰布长衫,但在他们名牌服饰的里面还固执地罩着那件脱不下的无形的“长衫”。

③很显然,这“长衫”存在于人们的意识深处。它禁锢了思维方式的变化,妨碍了观念的更新和思想的解放,使一些人的视野不能开阔,目光流于短浅。在现实生活中,何曾不见这“长衫”一如影子似地制约和束缚着我们 我们这个时代倡导解放思想,更新观念,而在一些人眼里,这只是一句书面的口号,一些文字材料上的“添加剂”。这些人思想僵化,因循守旧,处处为自己考虑,不愿放弃既得利益,把解放思想当作装点门面的饰物。

④毕竟我们生活在日新月异的时代,必须迅即脱下那陈旧的“长衫”,做一个健步如飞的先行者,做一个敢为天下先的弄潮儿。遗憾的是,那些“长衫者”对瞬息万变一日千里的形势无动于衷,依旧我行我素,沉浸于往日的陈规陋习之中,甚至连承认那件长衫存在的勇气都没有。只要我们认真搜寻和思索一下周围的人和事,就不难发现,这该死的“长衫”还继续扮演着重要角色,在现实生活的舞台上仍然存在着那不死的身影。我们到底是以此为荣,还是以此为辱

⑤孔乙己的时代早巳消失。往昔渐去渐远,思想常虑常新。只要触及到关于思想关于 观念的问题,我便会很自然地想到孔乙己那件灰布长衫。这互不关联的东西所引发的思考一直萦系于心。可以断言,彻底脱下“长衫”之日,便是时代进步之时。

10.从全文看,当今社会中的一些人身穿的“长衫”指的是什么

_______________________________________________________________________

11.孔乙己不愿脱下那破旧的长衫是因为他穷困潦倒而又执意“清高”,当今社会的一些人不愿脱下那无形“长衫”的原因又是什么 (依据第③段内容用精练的语言回答。)

________________________________________________________________________

12.作者对穿着长衫的孔乙己的态度是复杂的:“同情和怜悯”,“其间夹杂些许困惑”。 而对当今社会上的“长衫者”,作者的态度又是什么 (依据第④段内容归纳出两个词回答。)

________________________________________________________________________

13. 本文表达的主要观点是什么

________________________________________________________________________

参考答案

1.zhàn xiè 颓 蘸

2.烂→懒 藉→籍 褪→颓 隆→笼

3.示例:夏天品味荷花,我为其高洁而折腰,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,真君子也。秋天品味菊花,我为其风节而感动,“宁肯枝头抱香死,何曾吹落北风中”,伟丈夫也。

4.示例:讲究诚信

5.强调掌柜一向耻笑孔乙己,如今孔乙己在人生末路上,掌柜还像平常一样,足见其冷酷

6.外貌 语言 动作 神情 封建科举制度不仅毒害了他的思想,而且还摧残了他的肉体,他是封建教育的受害者。

7.表明孔乙己穷困潦倒,身上没有几个钱

8.让孔乙己在笑声中出场又在笑声中走向死亡,从而揭露了冷酷的社会现实,批判了精神麻木的人们。

9.不矛盾。“大约”是因为没有得到确切的消息,故表推测。“的确”是由孔乙己的惨状及人们对他的态度加以推断。

10.“陈旧的思想与观念”或“陈规陋习”。

11.依据第③段内容,扣住“为什么不愿摆脱陈旧的思想与观念的束缚”这一问题来回答,如:当今社会的一些人由于思想僵化,因循守旧,为了私利,而不愿解放思想,更新观念。

12.依据第④段内容且扣住“态度”一词回答。如:“无奈”、“鄙视”、“痛恨”、“否定”等。

13.如:只有抛弃陈旧的思想和观念,时代才能进步.又如:摆脱陈规陋习的束缚,解放思想,更新观念,做时代的先行者、弄潮儿。

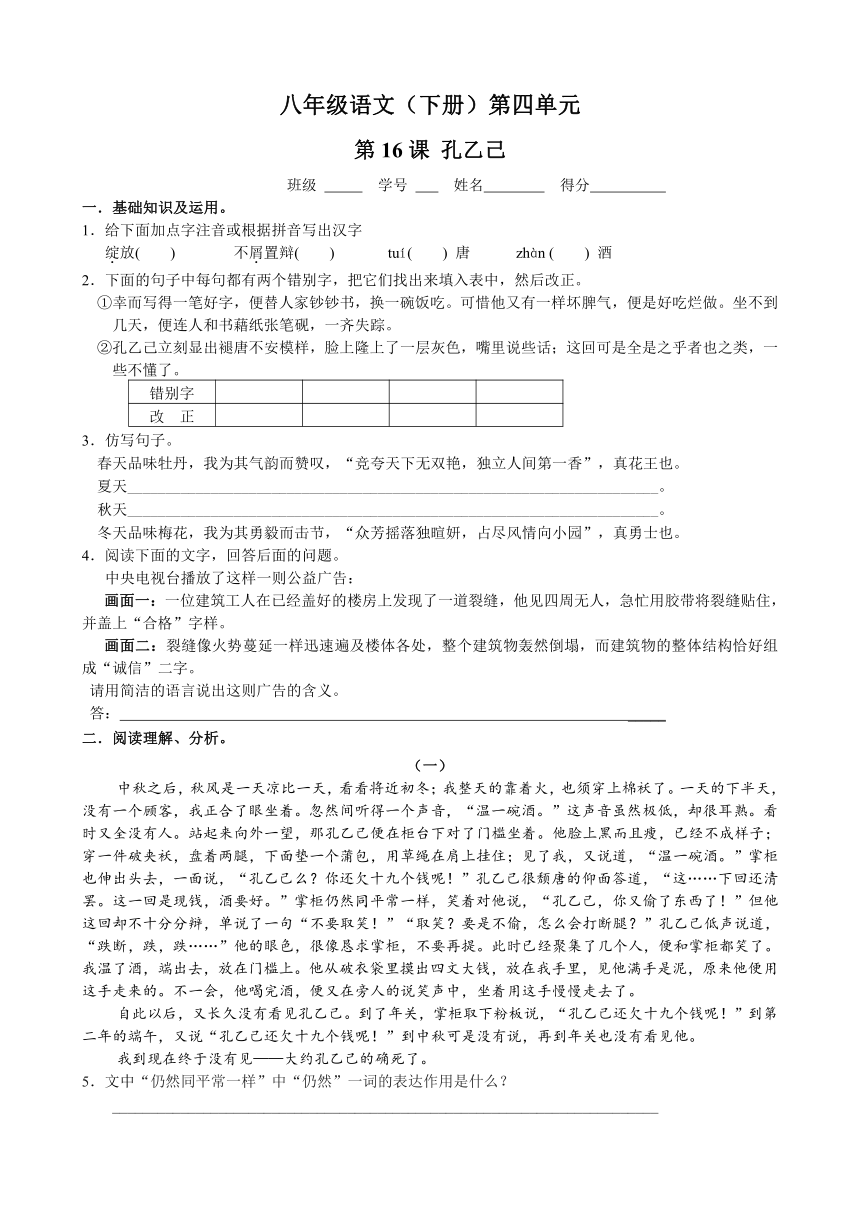

第16课 孔乙己

班级 学号 姓名 得分

一.基础知识及运用。

1.给下面加点字注音或根据拼音写出汉字

绽放( ) 不屑置辩( ) tuí( ) 唐 zhàn ( ) 酒

2.下面的句子中每句都有两个错别字,把它们找出来填入表中,然后改正。

①幸而写得一笔好字,便替人家钞钞书,换一碗饭吃。可惜他又有一样坏脾气,便是好吃烂做。坐不到几天,便连人和书藉纸张笔砚,一齐失踪。

②孔乙己立刻显出褪唐不安模样,脸上隆上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。

错别字

改 正

3.仿写句子。

春天品味牡丹,我为其气韵而赞叹,“竞夸天下无双艳,独立人间第一香”,真花王也。

夏天______________________________________________________________________。

秋天______________________________________________________________________。

冬天品味梅花,我为其勇毅而击节,“众芳摇落独暄妍,占尽风情向小园”,真勇士也。

4.阅读下面的文字,回答后面的问题。

中央电视台播放了这样一则公益广告:

画面一:一位建筑工人在已经盖好的楼房上发现了一道裂缝,他见四周无人,急忙用胶带将裂缝贴住,并盖上“合格”字样。

画面二:裂缝像火势蔓延一样迅速遍及楼体各处,整个建筑物轰然倒塌,而建筑物的整体结构恰好组成“诚信”二字。

请用简洁的语言说出这则广告的含义。

答: _____

二.阅读理解、分析。

(一)

中秋之后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说,“孔乙己么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道,“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

自此以后,又长久没有看见孔乙己。到了年关,掌柜取下粉板说,“孔乙己还欠十九个钱呢!”到第二年的端午,又说“孔乙己还欠十九个钱呢!”到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

5.文中“仍然同平常一样”中“仍然”一词的表达作用是什么?

________________________________________________________________________

6. 选段分别从哪四个方面描写孔乙己?这一系列描写和文章开头相比,说明了什么?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.“他从破衣袋里摸出四文大钱”,动词“摸”生动传神,其作用是什么?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8.“便又在旁人的说笑声中”一句不能去掉的原因是什么?

_________________________________________________________________________

9.文中最后一句中的“大约”和“的确”是否矛盾?为什么?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(二) 孔乙己那脱不下的长衫

①中学课本里鲁迅先生的文章,让我认识了那位在咸亨酒店里以儿粒茴香豆下酒的孔乙己。且莫言他的潦倒和窘迫,留在我记忆里的是他那似乎永远也脱不下的长衫。孔乙己无疑是旧知识分子的一个典型代表。透过他那破旧的长衫,我们窥见的是那个时代的无奈与守旧,是那种既不愿意承认窘境又执意恪守“清高”的心态。这,不得不让我寄予极大的同情和怜悯,其间夹杂些许困惑。

②我们今天所处的时代,虽不见了孔乙己的长衫.但类似的人却远没绝迹。虽说一些人不再身着那灰布长衫,但在他们名牌服饰的里面还固执地罩着那件脱不下的无形的“长衫”。

③很显然,这“长衫”存在于人们的意识深处。它禁锢了思维方式的变化,妨碍了观念的更新和思想的解放,使一些人的视野不能开阔,目光流于短浅。在现实生活中,何曾不见这“长衫”一如影子似地制约和束缚着我们 我们这个时代倡导解放思想,更新观念,而在一些人眼里,这只是一句书面的口号,一些文字材料上的“添加剂”。这些人思想僵化,因循守旧,处处为自己考虑,不愿放弃既得利益,把解放思想当作装点门面的饰物。

④毕竟我们生活在日新月异的时代,必须迅即脱下那陈旧的“长衫”,做一个健步如飞的先行者,做一个敢为天下先的弄潮儿。遗憾的是,那些“长衫者”对瞬息万变一日千里的形势无动于衷,依旧我行我素,沉浸于往日的陈规陋习之中,甚至连承认那件长衫存在的勇气都没有。只要我们认真搜寻和思索一下周围的人和事,就不难发现,这该死的“长衫”还继续扮演着重要角色,在现实生活的舞台上仍然存在着那不死的身影。我们到底是以此为荣,还是以此为辱

⑤孔乙己的时代早巳消失。往昔渐去渐远,思想常虑常新。只要触及到关于思想关于 观念的问题,我便会很自然地想到孔乙己那件灰布长衫。这互不关联的东西所引发的思考一直萦系于心。可以断言,彻底脱下“长衫”之日,便是时代进步之时。

10.从全文看,当今社会中的一些人身穿的“长衫”指的是什么

_______________________________________________________________________

11.孔乙己不愿脱下那破旧的长衫是因为他穷困潦倒而又执意“清高”,当今社会的一些人不愿脱下那无形“长衫”的原因又是什么 (依据第③段内容用精练的语言回答。)

________________________________________________________________________

12.作者对穿着长衫的孔乙己的态度是复杂的:“同情和怜悯”,“其间夹杂些许困惑”。 而对当今社会上的“长衫者”,作者的态度又是什么 (依据第④段内容归纳出两个词回答。)

________________________________________________________________________

13. 本文表达的主要观点是什么

________________________________________________________________________

参考答案

1.zhàn xiè 颓 蘸

2.烂→懒 藉→籍 褪→颓 隆→笼

3.示例:夏天品味荷花,我为其高洁而折腰,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,真君子也。秋天品味菊花,我为其风节而感动,“宁肯枝头抱香死,何曾吹落北风中”,伟丈夫也。

4.示例:讲究诚信

5.强调掌柜一向耻笑孔乙己,如今孔乙己在人生末路上,掌柜还像平常一样,足见其冷酷

6.外貌 语言 动作 神情 封建科举制度不仅毒害了他的思想,而且还摧残了他的肉体,他是封建教育的受害者。

7.表明孔乙己穷困潦倒,身上没有几个钱

8.让孔乙己在笑声中出场又在笑声中走向死亡,从而揭露了冷酷的社会现实,批判了精神麻木的人们。

9.不矛盾。“大约”是因为没有得到确切的消息,故表推测。“的确”是由孔乙己的惨状及人们对他的态度加以推断。

10.“陈旧的思想与观念”或“陈规陋习”。

11.依据第③段内容,扣住“为什么不愿摆脱陈旧的思想与观念的束缚”这一问题来回答,如:当今社会的一些人由于思想僵化,因循守旧,为了私利,而不愿解放思想,更新观念。

12.依据第④段内容且扣住“态度”一词回答。如:“无奈”、“鄙视”、“痛恨”、“否定”等。

13.如:只有抛弃陈旧的思想和观念,时代才能进步.又如:摆脱陈规陋习的束缚,解放思想,更新观念,做时代的先行者、弄潮儿。

同课章节目录

- 第一单元

- 一 海燕

- 二 白杨礼赞

- 三 石榴

- 四 马说

- 五 紫藤萝瀑布

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 纪念白求恩

- 七 敬业与乐业

- 八 多一些宽容

- 九 人的高贵在于灵魂

- 十 陋室铭

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 沙漠里的奇怪现象

- 十二 我们的知识是有限的

- 十三 短文两篇

- 十四 叫三声夸克

- 十五 花儿为什么这样红

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 孔乙己

- 十七 范进中举

- 十八 口技

- 十九 变色龙

- 二十 窗

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 错过

- 二十二 散步

- 二十三 送东阳马生序

- 二十四 我骄傲,我是一棵树

- 二十五 有的人

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 悼念玛丽·居里

- 二十七 在莫泊桑葬礼上的演讲

- 二十八 在联邦德国海姆佗市市长接见仪式上的答词

- 二十九 在萧红墓前的五分钟讲演

- 三十 北京申奥陈述发言两篇

- 诵读欣赏