选择性必修1第一单元 政治制度 单元复习训练(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第一单元 政治制度 单元复习训练(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 817.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-23 17:58:49 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 政治制度 单元复习训练

姓名:____________ 班级:________ 学号:________

一、选择题

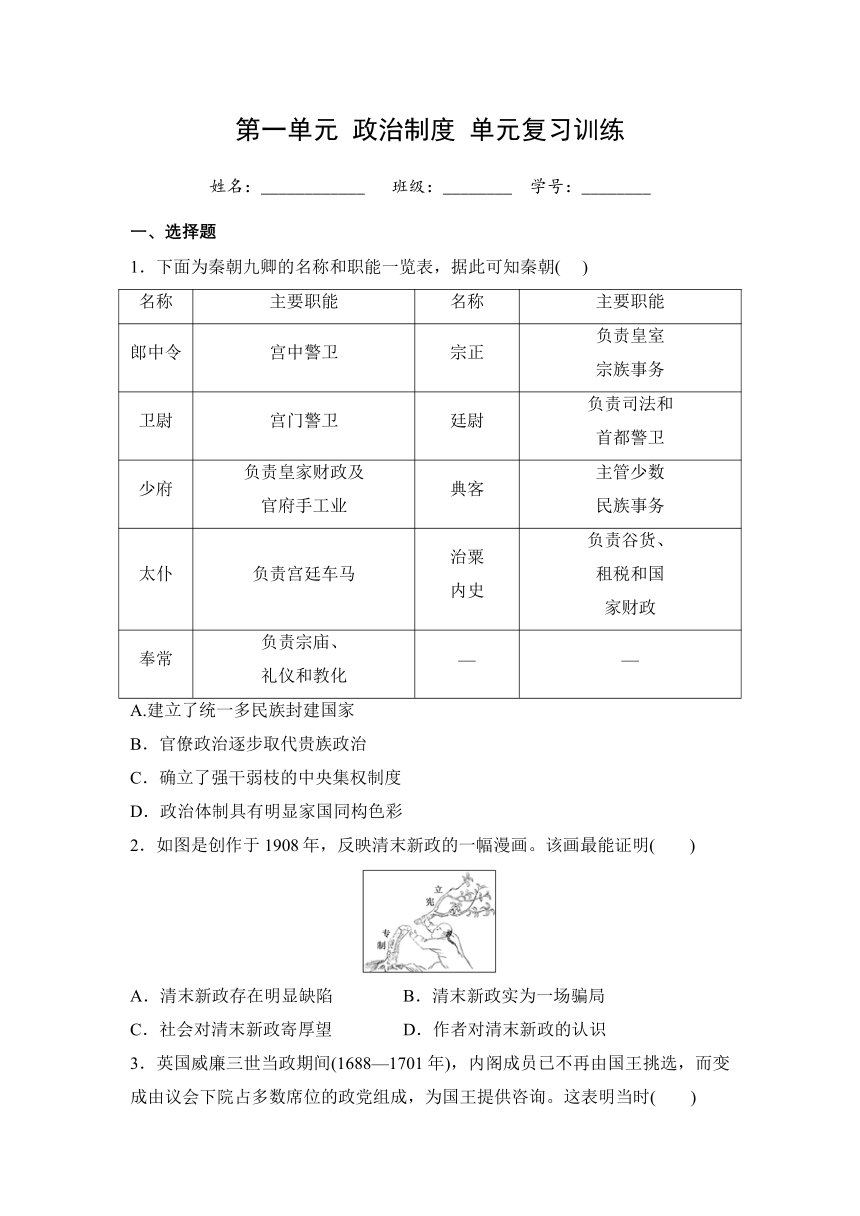

1.下面为秦朝九卿的名称和职能一览表,据此可知秦朝( )

名称 主要职能 名称 主要职能

郎中令 宫中警卫 宗正 负责皇室 宗族事务

卫尉 宫门警卫 廷尉 负责司法和 首都警卫

少府 负责皇家财政及 官府手工业 典客 主管少数 民族事务

太仆 负责宫廷车马 治粟 内史 负责谷货、 租税和国 家财政

奉常 负责宗庙、 礼仪和教化 — —

A.建立了统一多民族封建国家

B.官僚政治逐步取代贵族政治

C.确立了强干弱枝的中央集权制度

D.政治体制具有明显家国同构色彩

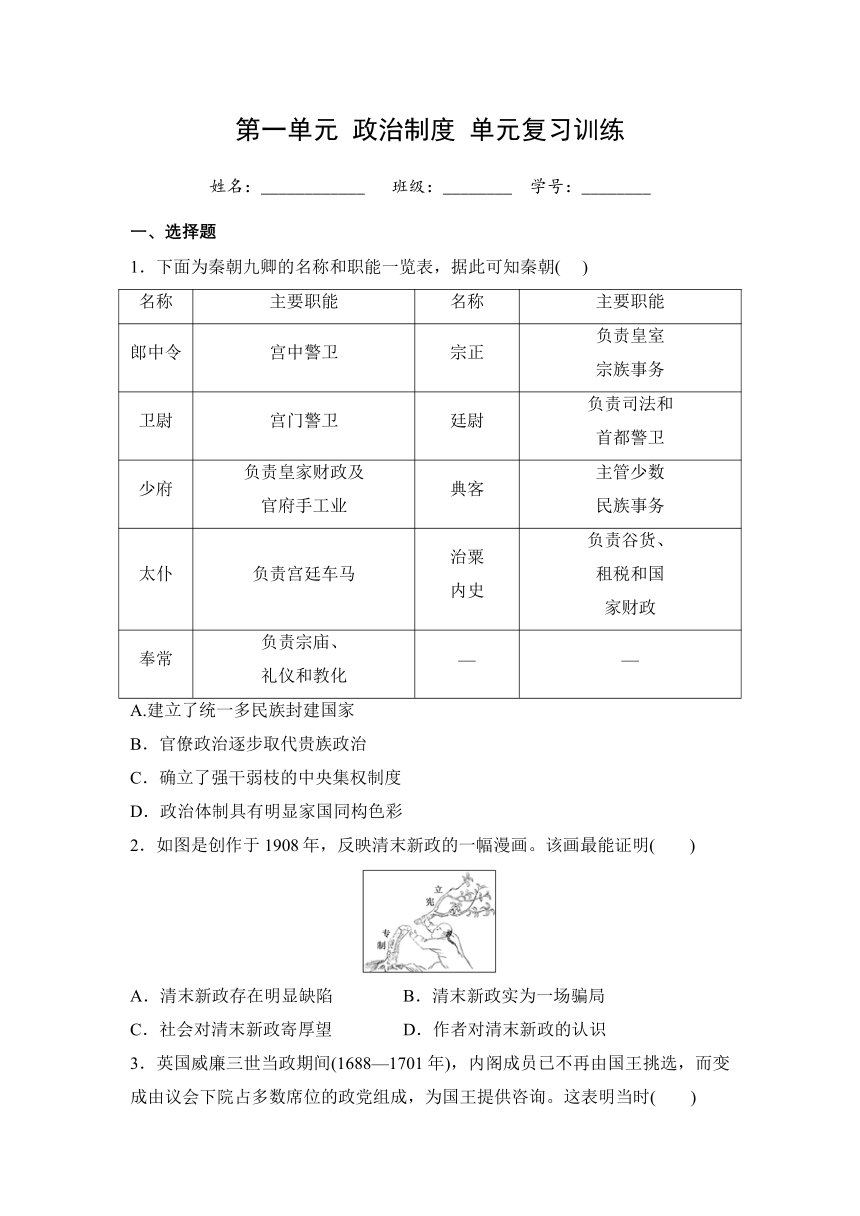

2.如图是创作于1908年,反映清末新政的一幅漫画。该画最能证明( )

A.清末新政存在明显缺陷 B.清末新政实为一场骗局

C.社会对清末新政寄厚望 D.作者对清末新政的认识

3.英国威廉三世当政期间(1688—1701年),内阁成员已不再由国王挑选,而变成由议会下院占多数席位的政党组成,为国王提供咨询。这表明当时( )

A.内阁权力超越国王 B.国王仍然具有行政权

C.议会成为行政机关 D.责任内阁制正式形成

4.新中国的民主政治建设之路并非一帆风顺,民主法制在某一历史时期曾经遭到严重破坏。这一历史时期是( )

A.新中国成立初期 B.解放战争时期

C.改革开放时期 D.“文化大革命”时期

5.据史书记载,从夏禹到夏桀,共传14代、17王,用岁约471年。从商汤到商纣,共传17代、31王,用岁约496年。材料主要说明夏商实行( )

A.封邦建国 B.王权至上

C.王位世袭制 D.宗法制

6.维护社会等级秩序和规范人们行为的礼乐制度制定于( )

A.周 B.秦

C.汉 D.唐

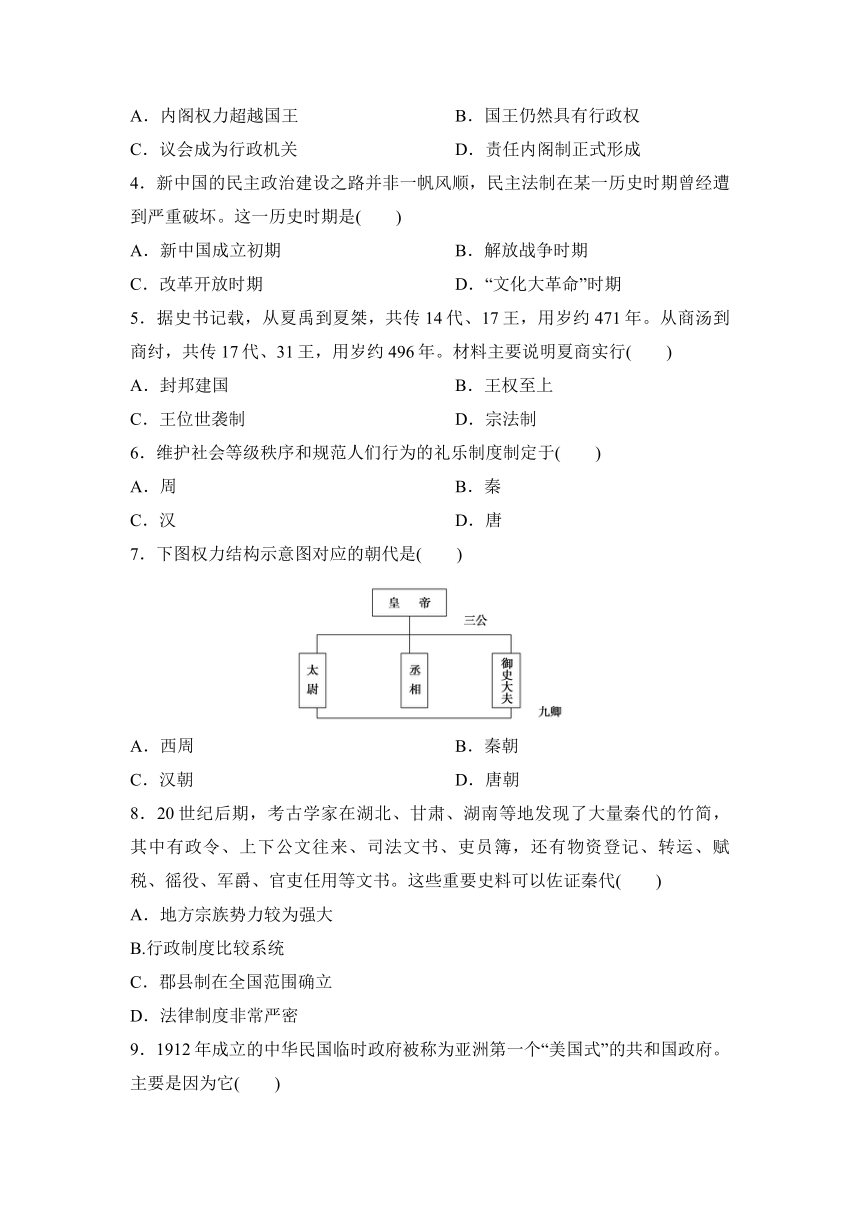

7.下图权力结构示意图对应的朝代是( )

A.西周 B.秦朝

C.汉朝 D.唐朝

8.20世纪后期,考古学家在湖北、甘肃、湖南等地发现了大量秦代的竹简,其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书。这些重要史料可以佐证秦代( )

A.地方宗族势力较为强大

B.行政制度比较系统

C.郡县制在全国范围确立

D.法律制度非常严密

9.1912年成立的中华民国临时政府被称为亚洲第一个“美国式”的共和国政府。主要是因为它( )

A.实行三权分立的政治体制

B.是在美国支持下建立的

C.废除了封建君主专制统治

D.是通过资产阶级革命建立的

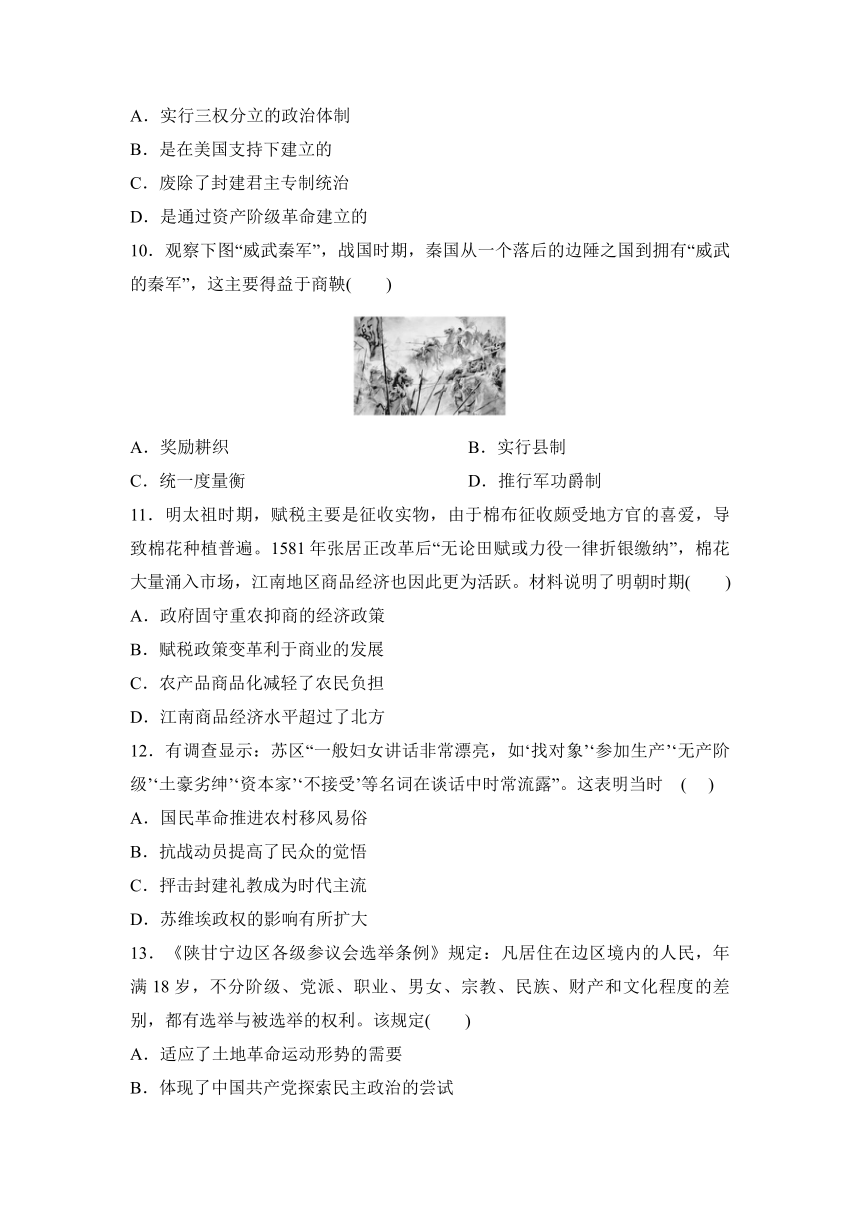

10.观察下图“威武秦军”,战国时期,秦国从一个落后的边陲之国到拥有“威武的秦军”,这主要得益于商鞅( )

A.奖励耕织 B.实行县制

C.统一度量衡 D.推行军功爵制

11.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

12.有调查显示:苏区“一般妇女讲话非常漂亮,如‘找对象’‘参加生产’‘无产阶级’‘土豪劣绅’‘资本家’‘不接受’等名词在谈话中时常流露”。这表明当时 ( )

A.国民革命推进农村移风易俗

B.抗战动员提高了民众的觉悟

C.抨击封建礼教成为时代主流

D.苏维埃政权的影响有所扩大

13.《陕甘宁边区各级参议会选举条例》规定:凡居住在边区境内的人民,年满18岁,不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产和文化程度的差别,都有选举与被选举的权利。该规定( )

A.适应了土地革命运动形势的需要

B.体现了中国共产党探索民主政治的尝试

C.推动了抗日民族统一战线的建立

D.极大提高了普通民众的政治觉悟

14.《中华人民共和国宪法》:“第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”“第三条……全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责、受人民监督”。材料描述的是( )

A.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

B.民族区域自治制度

C.基层民主选举制度

D.人民代表大会制度

15.下列各项不符合英国议会君主制时期实际的是( )

A.议会成为国王与贵族、骑士、市民共商国是的平台

B.国王通过议会为自己的政策寻求支持

C.议会则以向国王请愿的形式,要求国王改善统治

D.国王处于“统而不治”的地位

16.“皇帝召见军机大臣,不许太监在侧,也不准王公及部院大臣擅入军机处,军机大臣不得擅自结交外任官员。”这说明军机处( )

A.组织严密有利于政令执行

B.为君权附庸无行政决策权

C.职官干练提高了行政效率

D.权力巨大凌驾于六部之上

17.“考秦之制……盖内外官制同一系统”。中央的丞相与地方的郡守掌民事,中央的太尉与地方的郡尉掌军事,中央的御史大夫与地方的郡监则掌纠察。材料反映了( )

A.秦朝开创了中央集权的体制

B.官僚政治完全取代贵族政治

C.形成中央对地方的垂直管理

D.官僚机构出现重叠臃肿现象

18.自西晋至南朝,或设丞相,或设司徒,废置不一,但若要总揽朝政大权,必须加有“录尚书事”的头衔才行,否则只是赠官,并无实权。据此可知,三省体制形成的过程中,最初握有实权的是( )

A.尚书省 B.中书省 C.门下省 D.司徒

19.1949年的《中央人民政府组织法草案》规定:各级政府拥有普选的机构,各级人民代表大会将选举他们自己的代表官员,呈报上级机关批准;当上级机关做出决定则要坚决服从。1954年宪法重申这一原则。该原则是( )

A.长期共存、互相监督 B.多党合作、政治协商

C.全民普选、民主集中 D.民族平等、祖国统一

20.1978年底,国务院出台规定:粮食统购价从1979年夏粮上市起提高20%,超购部分再加价50%,粮食征购指标在1975年基础上保持稳定并减少25亿公斤。这一规定旨在( )

A.完善家庭联产承包责任制

B.提高农民生产的积极性

C.推进城市经济体制改革

D.废除粮食统购统销政策

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 商鞅变法的基本精神是摧毁秦国贵族领主这一利益集团的世袭制……他说“凡将立国,制度不可不察”。又说“制度时,则国俗可化而民从制”。……改革他认为不合时宜的旧制度,从而进行制度创新。

——叶行昆《论商鞅变法与制度创新》

材料二 战国时期的变法运动并不起源于秦国……但是各国的变法运动或者持续时间不长,或者因为支持变法的君主去世而失败,或者影响有限,或者深度不够。……只有商鞅的变法取得了真正意义上的成功。……商鞅变法所推行的政策措施,精神实质上是和秦国的文化传统相一致的。

——王绍东《论商鞅变法对秦文化传统的顺应与整合》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅为贯彻其“基本精神”在秦国进行的制度创新。

(2)根据材料二,分析商鞅变法取得“真正意义上的成功”原因。综合材料一、二,从政治文明进步的角度指出其深远影响。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 毛泽东指出:“为什么要民主党派监督共产党呢?这是因为一个党同一个人一样,身边很需要听到不同的声音。”周恩来也指出:“因为共产党是领导党……我们一旦取得全国政权,就带来一个危险,就有一些人可能会被资产阶级的糖衣炮弹所腐蚀,被胜利冲昏头脑,滋长官僚主义,脱离群众,甚至会出现个人野心家,背叛群众。这方面的危险是随时存在的,每个共产党员都要警惕。”邓小平在《共产党要接受监督》一文中强调:“党要领导好,就要不断地克服主观主义、官僚主义、宗派主义,就要受监督,就要扩大党和国家的民主生活。如果我们不受监督,不注意扩大党和国家的民主生活,就一定要脱离群众,犯大错误。”

材料二 毛泽东还曾指出:“对民主人士,我们要让他们唱对台戏,放手让他们批评。如果我们不这样做,就有点像国民党了。”关于请民主党派唱对台戏的意义,陈云指出:“毛泽东同志曾经说过,哪里有唱对台戏的,哪里有‘反对派’,哪里的工作搞得就好,否则,工作就搞不好……有民主人士监督我们,对工作有好处。如果革命胜利后,长时期没有‘反对派’,只有一派人讲话,听不到不同的意见,那么工作就会出毛病。”

(1)材料一中三位伟大领袖所阐述的共同论点是什么?

(2)材料二中,毛泽东、陈云在讲到“反对派”这个词的时候,都是加上了引号的。结合材料谈谈你的理解。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 7世纪初的初唐,是中国专制时代历史上最为灿烂光辉的一页,当帝国对外威信蒸蒸日上之际,其内部组织按照当时的标准看来,也近于至善,是以其自信心也日积月深,这也是一段创造系统的时期。唐朝这种近于至善的内部组织,表现在中央政府的一大特色为“三省分工”……而这种体系与后世西洋所谓“互相制衡”截然不同。不论唐太宗如何的开明,他的政府无可避免为一种专制体制。

——摘编自黄仁宇《中国大历史·第二帝国:

已有突破,但未竟事功》

材料二 北宋时期,中国仿佛进入现代,物质文化蓬勃发展。开国君主赵匡胤打破传统中国作风,以务实的态度从事各项改革,这种改革发展趋向从政府的组织上看,在保持门面上前后一致的基础上,创立了许多新机构,这些新机构功能上更具有弹性,在业务上超越旧机构。可是这些机构只获得局部成功,最终却没能改变宋代是中国历史上最软弱的一个朝代。

——摘编自黄仁宇《中国大历史·北宋:

大胆的试验》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝内部组织“近于至善”的表现并分析其局限性。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括宋代以务实态度在政府组织方面作了哪些创新,并据此分析“宋代是中国历史上最软弱的一个朝代”的原因。

24.阅读下列材料和图片,回答问题。

材料一 1931年11月,中华苏维埃共和国在江西瑞金成立,颁布《苏维埃暂行选举法》《选举细则》等法律文件,在革命根据地范围内开展民主选举,实行苏维埃代表制。工农劳苦大众取得这样的权利,乃是中国历史上的第一次。

材料二 抗战时期,抗日根据地比较普遍的农村选举方式是红绿票法和豆选法。红绿票法属于票选法的一种,具体施行是这样的:发给投票人额定的红绿票,而让候选人坐在台前,背对着投票者,每人背后一个票箱,红票意味着同意,绿票意味着反对,投票人对每个候选人只能投一种颜色的票。豆选法是根据地使用得最为普遍的一种选举法,其法以豆粒(什么豆子都可以,已经用过的有黄豆、绿豆和蚕豆不等)作为选票,每个投票人发给一定额数的豆粒,每粒表示一票。投票时让候选人坐在台前一排,背对着投票者,每人背后放一大海碗,投票人鱼贯而过,认为信得过的,就在他的碗里放下一粒豆子,豆多者当选。

——张鸣《中共抗日根据地基层政权的选举与文化回归》

材料三 一组抗战时期根据地的选举照片

(1)《中华民国临时约法》中已经有“国民有选举权和被选举权”的规定,材料一中为什么说“工农劳苦大众取得这样的权利,乃是中国历史上的第一次”?

(2)根据材料二和材料三,归纳概括抗日根据地民主选举的特点。

(3)抗日根据地在选举组织抗日民族政权的时候采取哪一重要原则?这一原则的实施有何积极意义?

参考答案

1.D

【解析】九卿是中央政府的职能部门,但从表格中可以看出,郎中令、卫尉、少府、太仆、奉常、宗正等主要处理皇家事务,政治体制具有明显家国同构色彩,故选D项;仅通过九卿的名称和职能看不出统一多民族封建国家的内容,排除A项;九卿的任职来源在表格中没有体现,排除B项;由材料无法得出“强干弱枝”,排除C项。

2.A

【解析】图片反映出清末新政立宪制度与君主专制不能相容,也就是清末新政存在明显缺陷,故选A项;B、C两项材料未体现,排除;D项不符合题意,排除。

3.B

【解析】根据“内阁成员已不再由国王挑选”“为国王提供咨询”可知,国王仍然具有行政权,故B项正确;A项材料无法体现;内阁是掌握行政权力的机关,故C项错误;1721年,罗伯特·沃波尔成为英国第一任内阁首相,主持内阁会议,协调各部门的工作,内阁制正式形成,故D项错误。

4.D

【解析】新中国成立后,在“文化大革命”时期民主法制遭到破坏,故选D项。

5.C

【解析】大禹之后,原始社会后期的禅让制被王位世袭制取代,王位代代相传,在同一家族中绵延接续,这正是材料所体现的内容,故选C项;“封邦建国”指分封制,与材料无关,排除A项;B项材料中没有体现;“宗法制”的核心是“嫡长子继承制”,材料没有提及,排除D项。

6.A

【解析】礼乐制是周代(周公制礼作乐)维护“封建”制度而建立起的文化制度,周朝通过礼乐制度来规范贵族的身份地位,要求贵族在衣、食、住、行等方面都要符合自己的身份,贵贱长幼之间要有明显的差别,故选A项,排除B、C、D三项。

7.B

【解析】秦朝首创三公九卿制,即皇帝下设丞相、御史大夫、太尉三公,与图示相符,故选B项。

8.B

【解析】这些秦代的竹简涉及政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿、物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等。由此可知,这些重要史料可以佐证秦代有比较系统的行政制度,故B项正确。材料体现不出地方宗族势力,故A项错误;材料没有郡县制在全国范围确立的信息,故C项错误;材料涉及法律制度,但这不是材料的主旨,故D项错误。

9.A

【解析】美国是总统制共和国,贯彻了三权分立的原则,中华民国被誉为“亚洲第一个美国式的共和国”,是因为颁布的《中华民国临时约法》确立了行政、立法、司法三权分立的政治体制,故A项正确。临时政府并非是在美国的支持下建立的,新生的政权并未得到列强认可,排除B项;美国并未经历过封建社会,排除C项;D项是近代很多国家共有的,并非美国独有,排除。

10.D

【解析】推行军功爵制,极大地激发了秦人当兵和参战的积极性,增强了秦国军队的战斗力,D项正确。

11.B

【解析】根据材料“1581年张居正改革后‘无论田赋或力役一律折银缴纳’,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃”可知,明赋税制度采用“折银缴纳”的办法,促进了农产品的商品化,活跃了商品经济,因此赋税政策的变革促进了商业的发展,故选B项。材料强调的是明朝赋税政策,而未涉及到抑制商业的发展,排除A项;材料强调的是赋税政策对商业的影响,而非强调农产品商品化对农民的影响,排除C项;材料强调的是赋税制度的变化促进商业的发展,而非强调南方的经济超过北方,排除D项。

12.D

【解析】材料中的“‘找对象’‘参加生产’‘无产阶级’‘土豪劣绅’‘资本家’”等信息体现出中国共产党话语体系的特点,这些名词农村妇女也能在谈话中使用,表明当时苏维埃政权的影响在农村有所扩大,故选D项。国民革命是从1924年至1927年,与材料“苏区”时间不符,A项错误。材料中的名词与抗战动员关系不大,排除B项。抨击封建礼教成为时代主流在材料中无法体现,排除C项。

13.B

【解析】陕甘宁边区是抗战时期中国共产党的政权,边区政府设置参议院选举条例中的规定,“不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产和文化程度的差别,都有选举与被选举的权利”,这是中国共产党对民主政治的一种尝试,故选B项;当时处于抗战时期,排除A项;陕甘宁边区成立是在抗日民族统一战线成立之后,排除C项;规定实施之后才能起到提高民众政治觉悟的作用,排除D项。

14.D

【解析】由“一切权力属于人民”“全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”等信息可知,题干材料描述的是人民代表大会制度。

15.D

【解析】国王处于“统而不治”的地位属于英国资产阶级革命后的事实。

16.A

【解析】材料中“军机大臣不得擅自结交外任官员”说明军机处不但组织严密,政令的执行也比较隐蔽,故A项正确。材料没有体现出参与决策的信息,故B项错误;C、D两项均与材料主旨不符。

17.C

【解析】材料说明的是中央有的相关职能部门,在地方都有对应的机构,所以职责分配比较顺畅合理,形成了中央对地方的垂直管理,故C项正确。根据材料并结合所学可知,中央集权制度包括皇帝制度、三公九卿制和郡县制,材料并未提及皇帝制度,故A项错误;材料没有反映官僚政治完全取代贵族政治,故排除B项;“官僚机构出现重叠臃肿现象”在材料中没有体现,排除D项。

18.A

【解析】“必须加有‘录尚书事’的头衔才行”意在强调尚书省最初是握有实权的,故选A项。

19.C

【解析】根据材料“各级政府拥有普选的机构,各级人民代表大会将选举他们自己的代表官员,呈报上级机关批准;当上级机关做出决定则要坚决服从”可知全民普选、民主集中,故选C项。长期共存、互相监督是政治协商制度的原则,排除A项;材料并未体现多党合作,排除B项;民族平等、祖国统一是民族区域自治制度的有关原则,排除D项。

20.B

【解析】根据“粮食统购价从1979年夏粮上市起提高20%,超购部分再加价50%”等信息可知,该规定最终提高了粮食价格,减少了征购的指标,有利于鼓励农民生产更多的粮食,提高生产的积极性,故选B项。家庭联产承包责任制于1978年底才开始推行,完善家庭联产承包责任制的表述不符合史实,排除A项;城市经济体制改革于1984年才开始实施,时间不符,排除C项;粮食统购统销的政策废除的时间是1992年,时间不符,排除D项。

21.(1)建立县制,由国君直接委派官员;废除世卿世禄制;奖励耕战,实行军功爵制;废井田,开阡陌,确立土地私有制。

(2)原因:变法措施得到长期坚持;统治者长久支持;改革内容全面彻底;符合秦国国情(文化传统)。

影响:为秦国统一奠定了基础;推动专制主义中央集权制的建立。(答法家思想的成功实践亦可)

【解析】(1)制度创新联系商鞅变法的措施来分析即可。即建立县制,由国君直接委派官员;废除世卿世禄制;奖励耕战,实行军功爵制;废井田,开阡陌,确立土地私有制。(2)第一小问原因依据材料二进行分析即可,从“但是各国的变法运动或者持续时间不长,或者因为支持变法的君主去世而失败,或者影响有限,或者深度不够”的信息可归纳出变法措施得到长期坚持,统治者长久支持,改革内容全面彻底;从“商鞅变法所推行的政策措施,精神实质上是和秦国的文化传统相一致的”的信息可归纳出符合秦国国情。第二小问抓住政治角度,联系商鞅变法的意义可归纳出为秦国统一奠定了基础,推动专制主义中央集权制的建立。

22.(1)共同论点:关于中国共产党接受民主党派监督的必要性。

(2)理解:民主党派提不同意见不是与共产党分庭抗礼,而是帮助共产党领导人民进行社会主义革命和建设。这里的“反对派”不是反对党,而是诤友、挚友。

【解析】第(1)问,实际上是考查学生对材料信息的归纳和比较能力。第(2)问,注意引号的作用以及结合上下文进行归纳。

23.(1)表现:三省六部制。局限:仍然属于君主专制的范畴。

(2)创新:推行二府三司制、派遣文官做知州并设置通判进行监督、在地方设置转运使,负责转运地方财赋、剥夺将领的军权等。原因:对军权的过度强化、重文轻武政策的影响、周边民族政权并立等。

【解析】(1)表现:根据材料“表现在中央政府的一大特色为‘三省分工’……而这种体系与后世西洋所谓‘互相制衡’截然不同”可归纳出表现是三省六部制。局限:根据材料“他的政府无可避免为一种专制体制”可归纳出是君主专制的产物。(2)创新:结合北宋加强君主专制、中央集权的表现进行分析即可。原因:结合所学知识可知,需要从对军权的过度强化、重文轻武政策的影响、周边民族政权并立等角度进行分析。

24.(1)《中华民国临时约法》虽然颁布,但由于辛亥革命成果被袁世凯窃取,没有真正实施过。因此到此时,工农劳苦大众真正意义上参加选举和被选举才是中国近代史上的第一次。

(2)具有广泛的群众性,参与面广;选举方式因地制宜,花费小,具有廉洁、贴近群众的特点;具有较好的公开性和公正性,保障了广大人民群众的民主权利。

(3)原则:“三三制”原则。意义:充分保障了各抗日阶级、阶层广泛的民主权利,团结了开明地主和民主人士,巩固和扩大了抗日民族统一战线,为新中国建立人民民主政权提供了宝贵的历史经验。

【解析】第(1)问要联系辛亥革命的结果以及中华苏维埃共和国临时中央政府的政策回答。第(2)问是内涵式的问题,可以从群众参与、公开、公正、民主权利享受程度等角度入手分析。第(3)问第一小问是再认再现式问题,联系“三三制”原则回答;第二小问要根据这一政策在当时对巩固抗日民族统一战线所发挥的作用回答,还要分析它对新中国民主政治建设所产生的深远影响。

姓名:____________ 班级:________ 学号:________

一、选择题

1.下面为秦朝九卿的名称和职能一览表,据此可知秦朝( )

名称 主要职能 名称 主要职能

郎中令 宫中警卫 宗正 负责皇室 宗族事务

卫尉 宫门警卫 廷尉 负责司法和 首都警卫

少府 负责皇家财政及 官府手工业 典客 主管少数 民族事务

太仆 负责宫廷车马 治粟 内史 负责谷货、 租税和国 家财政

奉常 负责宗庙、 礼仪和教化 — —

A.建立了统一多民族封建国家

B.官僚政治逐步取代贵族政治

C.确立了强干弱枝的中央集权制度

D.政治体制具有明显家国同构色彩

2.如图是创作于1908年,反映清末新政的一幅漫画。该画最能证明( )

A.清末新政存在明显缺陷 B.清末新政实为一场骗局

C.社会对清末新政寄厚望 D.作者对清末新政的认识

3.英国威廉三世当政期间(1688—1701年),内阁成员已不再由国王挑选,而变成由议会下院占多数席位的政党组成,为国王提供咨询。这表明当时( )

A.内阁权力超越国王 B.国王仍然具有行政权

C.议会成为行政机关 D.责任内阁制正式形成

4.新中国的民主政治建设之路并非一帆风顺,民主法制在某一历史时期曾经遭到严重破坏。这一历史时期是( )

A.新中国成立初期 B.解放战争时期

C.改革开放时期 D.“文化大革命”时期

5.据史书记载,从夏禹到夏桀,共传14代、17王,用岁约471年。从商汤到商纣,共传17代、31王,用岁约496年。材料主要说明夏商实行( )

A.封邦建国 B.王权至上

C.王位世袭制 D.宗法制

6.维护社会等级秩序和规范人们行为的礼乐制度制定于( )

A.周 B.秦

C.汉 D.唐

7.下图权力结构示意图对应的朝代是( )

A.西周 B.秦朝

C.汉朝 D.唐朝

8.20世纪后期,考古学家在湖北、甘肃、湖南等地发现了大量秦代的竹简,其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书。这些重要史料可以佐证秦代( )

A.地方宗族势力较为强大

B.行政制度比较系统

C.郡县制在全国范围确立

D.法律制度非常严密

9.1912年成立的中华民国临时政府被称为亚洲第一个“美国式”的共和国政府。主要是因为它( )

A.实行三权分立的政治体制

B.是在美国支持下建立的

C.废除了封建君主专制统治

D.是通过资产阶级革命建立的

10.观察下图“威武秦军”,战国时期,秦国从一个落后的边陲之国到拥有“威武的秦军”,这主要得益于商鞅( )

A.奖励耕织 B.实行县制

C.统一度量衡 D.推行军功爵制

11.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

12.有调查显示:苏区“一般妇女讲话非常漂亮,如‘找对象’‘参加生产’‘无产阶级’‘土豪劣绅’‘资本家’‘不接受’等名词在谈话中时常流露”。这表明当时 ( )

A.国民革命推进农村移风易俗

B.抗战动员提高了民众的觉悟

C.抨击封建礼教成为时代主流

D.苏维埃政权的影响有所扩大

13.《陕甘宁边区各级参议会选举条例》规定:凡居住在边区境内的人民,年满18岁,不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产和文化程度的差别,都有选举与被选举的权利。该规定( )

A.适应了土地革命运动形势的需要

B.体现了中国共产党探索民主政治的尝试

C.推动了抗日民族统一战线的建立

D.极大提高了普通民众的政治觉悟

14.《中华人民共和国宪法》:“第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”“第三条……全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责、受人民监督”。材料描述的是( )

A.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

B.民族区域自治制度

C.基层民主选举制度

D.人民代表大会制度

15.下列各项不符合英国议会君主制时期实际的是( )

A.议会成为国王与贵族、骑士、市民共商国是的平台

B.国王通过议会为自己的政策寻求支持

C.议会则以向国王请愿的形式,要求国王改善统治

D.国王处于“统而不治”的地位

16.“皇帝召见军机大臣,不许太监在侧,也不准王公及部院大臣擅入军机处,军机大臣不得擅自结交外任官员。”这说明军机处( )

A.组织严密有利于政令执行

B.为君权附庸无行政决策权

C.职官干练提高了行政效率

D.权力巨大凌驾于六部之上

17.“考秦之制……盖内外官制同一系统”。中央的丞相与地方的郡守掌民事,中央的太尉与地方的郡尉掌军事,中央的御史大夫与地方的郡监则掌纠察。材料反映了( )

A.秦朝开创了中央集权的体制

B.官僚政治完全取代贵族政治

C.形成中央对地方的垂直管理

D.官僚机构出现重叠臃肿现象

18.自西晋至南朝,或设丞相,或设司徒,废置不一,但若要总揽朝政大权,必须加有“录尚书事”的头衔才行,否则只是赠官,并无实权。据此可知,三省体制形成的过程中,最初握有实权的是( )

A.尚书省 B.中书省 C.门下省 D.司徒

19.1949年的《中央人民政府组织法草案》规定:各级政府拥有普选的机构,各级人民代表大会将选举他们自己的代表官员,呈报上级机关批准;当上级机关做出决定则要坚决服从。1954年宪法重申这一原则。该原则是( )

A.长期共存、互相监督 B.多党合作、政治协商

C.全民普选、民主集中 D.民族平等、祖国统一

20.1978年底,国务院出台规定:粮食统购价从1979年夏粮上市起提高20%,超购部分再加价50%,粮食征购指标在1975年基础上保持稳定并减少25亿公斤。这一规定旨在( )

A.完善家庭联产承包责任制

B.提高农民生产的积极性

C.推进城市经济体制改革

D.废除粮食统购统销政策

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 商鞅变法的基本精神是摧毁秦国贵族领主这一利益集团的世袭制……他说“凡将立国,制度不可不察”。又说“制度时,则国俗可化而民从制”。……改革他认为不合时宜的旧制度,从而进行制度创新。

——叶行昆《论商鞅变法与制度创新》

材料二 战国时期的变法运动并不起源于秦国……但是各国的变法运动或者持续时间不长,或者因为支持变法的君主去世而失败,或者影响有限,或者深度不够。……只有商鞅的变法取得了真正意义上的成功。……商鞅变法所推行的政策措施,精神实质上是和秦国的文化传统相一致的。

——王绍东《论商鞅变法对秦文化传统的顺应与整合》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅为贯彻其“基本精神”在秦国进行的制度创新。

(2)根据材料二,分析商鞅变法取得“真正意义上的成功”原因。综合材料一、二,从政治文明进步的角度指出其深远影响。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 毛泽东指出:“为什么要民主党派监督共产党呢?这是因为一个党同一个人一样,身边很需要听到不同的声音。”周恩来也指出:“因为共产党是领导党……我们一旦取得全国政权,就带来一个危险,就有一些人可能会被资产阶级的糖衣炮弹所腐蚀,被胜利冲昏头脑,滋长官僚主义,脱离群众,甚至会出现个人野心家,背叛群众。这方面的危险是随时存在的,每个共产党员都要警惕。”邓小平在《共产党要接受监督》一文中强调:“党要领导好,就要不断地克服主观主义、官僚主义、宗派主义,就要受监督,就要扩大党和国家的民主生活。如果我们不受监督,不注意扩大党和国家的民主生活,就一定要脱离群众,犯大错误。”

材料二 毛泽东还曾指出:“对民主人士,我们要让他们唱对台戏,放手让他们批评。如果我们不这样做,就有点像国民党了。”关于请民主党派唱对台戏的意义,陈云指出:“毛泽东同志曾经说过,哪里有唱对台戏的,哪里有‘反对派’,哪里的工作搞得就好,否则,工作就搞不好……有民主人士监督我们,对工作有好处。如果革命胜利后,长时期没有‘反对派’,只有一派人讲话,听不到不同的意见,那么工作就会出毛病。”

(1)材料一中三位伟大领袖所阐述的共同论点是什么?

(2)材料二中,毛泽东、陈云在讲到“反对派”这个词的时候,都是加上了引号的。结合材料谈谈你的理解。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 7世纪初的初唐,是中国专制时代历史上最为灿烂光辉的一页,当帝国对外威信蒸蒸日上之际,其内部组织按照当时的标准看来,也近于至善,是以其自信心也日积月深,这也是一段创造系统的时期。唐朝这种近于至善的内部组织,表现在中央政府的一大特色为“三省分工”……而这种体系与后世西洋所谓“互相制衡”截然不同。不论唐太宗如何的开明,他的政府无可避免为一种专制体制。

——摘编自黄仁宇《中国大历史·第二帝国:

已有突破,但未竟事功》

材料二 北宋时期,中国仿佛进入现代,物质文化蓬勃发展。开国君主赵匡胤打破传统中国作风,以务实的态度从事各项改革,这种改革发展趋向从政府的组织上看,在保持门面上前后一致的基础上,创立了许多新机构,这些新机构功能上更具有弹性,在业务上超越旧机构。可是这些机构只获得局部成功,最终却没能改变宋代是中国历史上最软弱的一个朝代。

——摘编自黄仁宇《中国大历史·北宋:

大胆的试验》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝内部组织“近于至善”的表现并分析其局限性。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括宋代以务实态度在政府组织方面作了哪些创新,并据此分析“宋代是中国历史上最软弱的一个朝代”的原因。

24.阅读下列材料和图片,回答问题。

材料一 1931年11月,中华苏维埃共和国在江西瑞金成立,颁布《苏维埃暂行选举法》《选举细则》等法律文件,在革命根据地范围内开展民主选举,实行苏维埃代表制。工农劳苦大众取得这样的权利,乃是中国历史上的第一次。

材料二 抗战时期,抗日根据地比较普遍的农村选举方式是红绿票法和豆选法。红绿票法属于票选法的一种,具体施行是这样的:发给投票人额定的红绿票,而让候选人坐在台前,背对着投票者,每人背后一个票箱,红票意味着同意,绿票意味着反对,投票人对每个候选人只能投一种颜色的票。豆选法是根据地使用得最为普遍的一种选举法,其法以豆粒(什么豆子都可以,已经用过的有黄豆、绿豆和蚕豆不等)作为选票,每个投票人发给一定额数的豆粒,每粒表示一票。投票时让候选人坐在台前一排,背对着投票者,每人背后放一大海碗,投票人鱼贯而过,认为信得过的,就在他的碗里放下一粒豆子,豆多者当选。

——张鸣《中共抗日根据地基层政权的选举与文化回归》

材料三 一组抗战时期根据地的选举照片

(1)《中华民国临时约法》中已经有“国民有选举权和被选举权”的规定,材料一中为什么说“工农劳苦大众取得这样的权利,乃是中国历史上的第一次”?

(2)根据材料二和材料三,归纳概括抗日根据地民主选举的特点。

(3)抗日根据地在选举组织抗日民族政权的时候采取哪一重要原则?这一原则的实施有何积极意义?

参考答案

1.D

【解析】九卿是中央政府的职能部门,但从表格中可以看出,郎中令、卫尉、少府、太仆、奉常、宗正等主要处理皇家事务,政治体制具有明显家国同构色彩,故选D项;仅通过九卿的名称和职能看不出统一多民族封建国家的内容,排除A项;九卿的任职来源在表格中没有体现,排除B项;由材料无法得出“强干弱枝”,排除C项。

2.A

【解析】图片反映出清末新政立宪制度与君主专制不能相容,也就是清末新政存在明显缺陷,故选A项;B、C两项材料未体现,排除;D项不符合题意,排除。

3.B

【解析】根据“内阁成员已不再由国王挑选”“为国王提供咨询”可知,国王仍然具有行政权,故B项正确;A项材料无法体现;内阁是掌握行政权力的机关,故C项错误;1721年,罗伯特·沃波尔成为英国第一任内阁首相,主持内阁会议,协调各部门的工作,内阁制正式形成,故D项错误。

4.D

【解析】新中国成立后,在“文化大革命”时期民主法制遭到破坏,故选D项。

5.C

【解析】大禹之后,原始社会后期的禅让制被王位世袭制取代,王位代代相传,在同一家族中绵延接续,这正是材料所体现的内容,故选C项;“封邦建国”指分封制,与材料无关,排除A项;B项材料中没有体现;“宗法制”的核心是“嫡长子继承制”,材料没有提及,排除D项。

6.A

【解析】礼乐制是周代(周公制礼作乐)维护“封建”制度而建立起的文化制度,周朝通过礼乐制度来规范贵族的身份地位,要求贵族在衣、食、住、行等方面都要符合自己的身份,贵贱长幼之间要有明显的差别,故选A项,排除B、C、D三项。

7.B

【解析】秦朝首创三公九卿制,即皇帝下设丞相、御史大夫、太尉三公,与图示相符,故选B项。

8.B

【解析】这些秦代的竹简涉及政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿、物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等。由此可知,这些重要史料可以佐证秦代有比较系统的行政制度,故B项正确。材料体现不出地方宗族势力,故A项错误;材料没有郡县制在全国范围确立的信息,故C项错误;材料涉及法律制度,但这不是材料的主旨,故D项错误。

9.A

【解析】美国是总统制共和国,贯彻了三权分立的原则,中华民国被誉为“亚洲第一个美国式的共和国”,是因为颁布的《中华民国临时约法》确立了行政、立法、司法三权分立的政治体制,故A项正确。临时政府并非是在美国的支持下建立的,新生的政权并未得到列强认可,排除B项;美国并未经历过封建社会,排除C项;D项是近代很多国家共有的,并非美国独有,排除。

10.D

【解析】推行军功爵制,极大地激发了秦人当兵和参战的积极性,增强了秦国军队的战斗力,D项正确。

11.B

【解析】根据材料“1581年张居正改革后‘无论田赋或力役一律折银缴纳’,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃”可知,明赋税制度采用“折银缴纳”的办法,促进了农产品的商品化,活跃了商品经济,因此赋税政策的变革促进了商业的发展,故选B项。材料强调的是明朝赋税政策,而未涉及到抑制商业的发展,排除A项;材料强调的是赋税政策对商业的影响,而非强调农产品商品化对农民的影响,排除C项;材料强调的是赋税制度的变化促进商业的发展,而非强调南方的经济超过北方,排除D项。

12.D

【解析】材料中的“‘找对象’‘参加生产’‘无产阶级’‘土豪劣绅’‘资本家’”等信息体现出中国共产党话语体系的特点,这些名词农村妇女也能在谈话中使用,表明当时苏维埃政权的影响在农村有所扩大,故选D项。国民革命是从1924年至1927年,与材料“苏区”时间不符,A项错误。材料中的名词与抗战动员关系不大,排除B项。抨击封建礼教成为时代主流在材料中无法体现,排除C项。

13.B

【解析】陕甘宁边区是抗战时期中国共产党的政权,边区政府设置参议院选举条例中的规定,“不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产和文化程度的差别,都有选举与被选举的权利”,这是中国共产党对民主政治的一种尝试,故选B项;当时处于抗战时期,排除A项;陕甘宁边区成立是在抗日民族统一战线成立之后,排除C项;规定实施之后才能起到提高民众政治觉悟的作用,排除D项。

14.D

【解析】由“一切权力属于人民”“全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”等信息可知,题干材料描述的是人民代表大会制度。

15.D

【解析】国王处于“统而不治”的地位属于英国资产阶级革命后的事实。

16.A

【解析】材料中“军机大臣不得擅自结交外任官员”说明军机处不但组织严密,政令的执行也比较隐蔽,故A项正确。材料没有体现出参与决策的信息,故B项错误;C、D两项均与材料主旨不符。

17.C

【解析】材料说明的是中央有的相关职能部门,在地方都有对应的机构,所以职责分配比较顺畅合理,形成了中央对地方的垂直管理,故C项正确。根据材料并结合所学可知,中央集权制度包括皇帝制度、三公九卿制和郡县制,材料并未提及皇帝制度,故A项错误;材料没有反映官僚政治完全取代贵族政治,故排除B项;“官僚机构出现重叠臃肿现象”在材料中没有体现,排除D项。

18.A

【解析】“必须加有‘录尚书事’的头衔才行”意在强调尚书省最初是握有实权的,故选A项。

19.C

【解析】根据材料“各级政府拥有普选的机构,各级人民代表大会将选举他们自己的代表官员,呈报上级机关批准;当上级机关做出决定则要坚决服从”可知全民普选、民主集中,故选C项。长期共存、互相监督是政治协商制度的原则,排除A项;材料并未体现多党合作,排除B项;民族平等、祖国统一是民族区域自治制度的有关原则,排除D项。

20.B

【解析】根据“粮食统购价从1979年夏粮上市起提高20%,超购部分再加价50%”等信息可知,该规定最终提高了粮食价格,减少了征购的指标,有利于鼓励农民生产更多的粮食,提高生产的积极性,故选B项。家庭联产承包责任制于1978年底才开始推行,完善家庭联产承包责任制的表述不符合史实,排除A项;城市经济体制改革于1984年才开始实施,时间不符,排除C项;粮食统购统销的政策废除的时间是1992年,时间不符,排除D项。

21.(1)建立县制,由国君直接委派官员;废除世卿世禄制;奖励耕战,实行军功爵制;废井田,开阡陌,确立土地私有制。

(2)原因:变法措施得到长期坚持;统治者长久支持;改革内容全面彻底;符合秦国国情(文化传统)。

影响:为秦国统一奠定了基础;推动专制主义中央集权制的建立。(答法家思想的成功实践亦可)

【解析】(1)制度创新联系商鞅变法的措施来分析即可。即建立县制,由国君直接委派官员;废除世卿世禄制;奖励耕战,实行军功爵制;废井田,开阡陌,确立土地私有制。(2)第一小问原因依据材料二进行分析即可,从“但是各国的变法运动或者持续时间不长,或者因为支持变法的君主去世而失败,或者影响有限,或者深度不够”的信息可归纳出变法措施得到长期坚持,统治者长久支持,改革内容全面彻底;从“商鞅变法所推行的政策措施,精神实质上是和秦国的文化传统相一致的”的信息可归纳出符合秦国国情。第二小问抓住政治角度,联系商鞅变法的意义可归纳出为秦国统一奠定了基础,推动专制主义中央集权制的建立。

22.(1)共同论点:关于中国共产党接受民主党派监督的必要性。

(2)理解:民主党派提不同意见不是与共产党分庭抗礼,而是帮助共产党领导人民进行社会主义革命和建设。这里的“反对派”不是反对党,而是诤友、挚友。

【解析】第(1)问,实际上是考查学生对材料信息的归纳和比较能力。第(2)问,注意引号的作用以及结合上下文进行归纳。

23.(1)表现:三省六部制。局限:仍然属于君主专制的范畴。

(2)创新:推行二府三司制、派遣文官做知州并设置通判进行监督、在地方设置转运使,负责转运地方财赋、剥夺将领的军权等。原因:对军权的过度强化、重文轻武政策的影响、周边民族政权并立等。

【解析】(1)表现:根据材料“表现在中央政府的一大特色为‘三省分工’……而这种体系与后世西洋所谓‘互相制衡’截然不同”可归纳出表现是三省六部制。局限:根据材料“他的政府无可避免为一种专制体制”可归纳出是君主专制的产物。(2)创新:结合北宋加强君主专制、中央集权的表现进行分析即可。原因:结合所学知识可知,需要从对军权的过度强化、重文轻武政策的影响、周边民族政权并立等角度进行分析。

24.(1)《中华民国临时约法》虽然颁布,但由于辛亥革命成果被袁世凯窃取,没有真正实施过。因此到此时,工农劳苦大众真正意义上参加选举和被选举才是中国近代史上的第一次。

(2)具有广泛的群众性,参与面广;选举方式因地制宜,花费小,具有廉洁、贴近群众的特点;具有较好的公开性和公正性,保障了广大人民群众的民主权利。

(3)原则:“三三制”原则。意义:充分保障了各抗日阶级、阶层广泛的民主权利,团结了开明地主和民主人士,巩固和扩大了抗日民族统一战线,为新中国建立人民民主政权提供了宝贵的历史经验。

【解析】第(1)问要联系辛亥革命的结果以及中华苏维埃共和国临时中央政府的政策回答。第(2)问是内涵式的问题,可以从群众参与、公开、公正、民主权利享受程度等角度入手分析。第(3)问第一小问是再认再现式问题,联系“三三制”原则回答;第二小问要根据这一政策在当时对巩固抗日民族统一战线所发挥的作用回答,还要分析它对新中国民主政治建设所产生的深远影响。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理