2020-2021学年高二下学期生物人教版选修1 5.3血红蛋白的提取和分离课件 (53张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高二下学期生物人教版选修1 5.3血红蛋白的提取和分离课件 (53张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-23 20:48:55 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

(部分实验环节展示)

课题3 血红蛋白的提取和分离

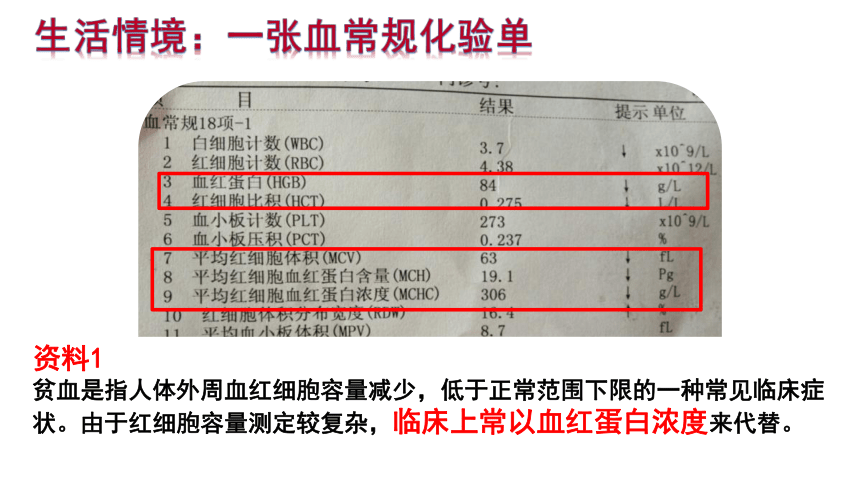

生活情境:一张血常规化验单

资料1

贫血是指人体外周血红细胞容量减少,低于正常范围下限的一种常见临床症状。由于红细胞容量测定较复杂,临床上常以血红蛋白浓度来代替。

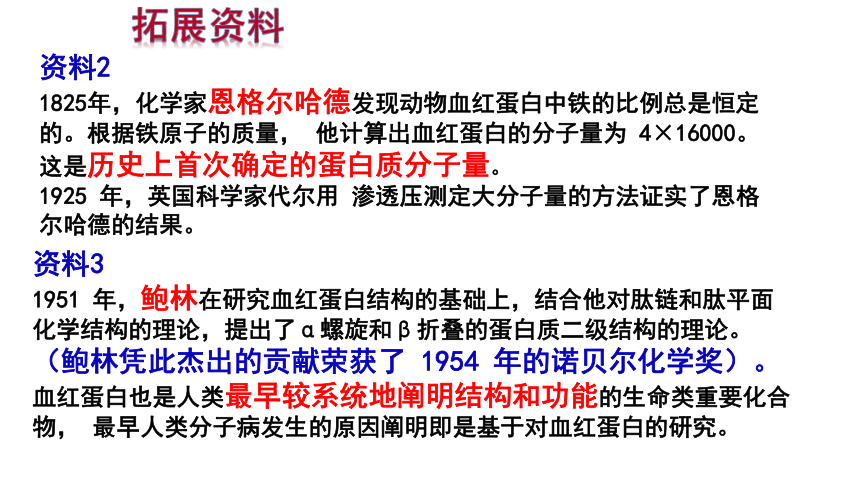

资料3

1951 年,鲍林在研究血红蛋白结构的基础上,结合他对肽链和肽平面化学结构的理论,提出了α螺旋和β折叠的蛋白质二级结构的理论。

(鲍林凭此杰出的贡献荣获了 1954 年的诺贝尔化学奖)。

血红蛋白也是人类最早较系统地阐明结构和功能的生命类重要化合物, 最早人类分子病发生的原因阐明即是基于对血红蛋白的研究。

拓展资料

资料2

1825年,化学家恩格尔哈德发现动物血红蛋白中铁的比例总是恒定的。根据铁原子的质量, 他计算出血红蛋白的分子量为 4×16000。

这是历史上首次确定的蛋白质分子量。

1925 年,英国科学家代尔用 渗透压测定大分子量的方法证实了恩格尔哈德的结果。

重走血红蛋白提取和分离之路

SteP1 兔血样品处理与粗分离

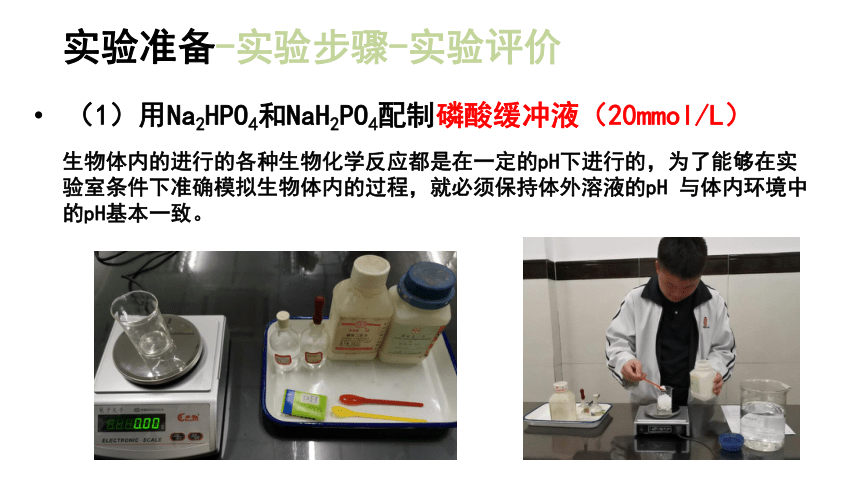

(1)用Na2HPO4和NaH2PO4配制磷酸缓冲液(20mmol/L)

实验准备-实验步骤-实验评价

生物体内的进行的各种生物化学反应都是在一定的pH下进行的,为了能够在实验室条件下准确模拟生物体内的过程,就必须保持体外溶液的pH 与体内环境中的pH基本一致。

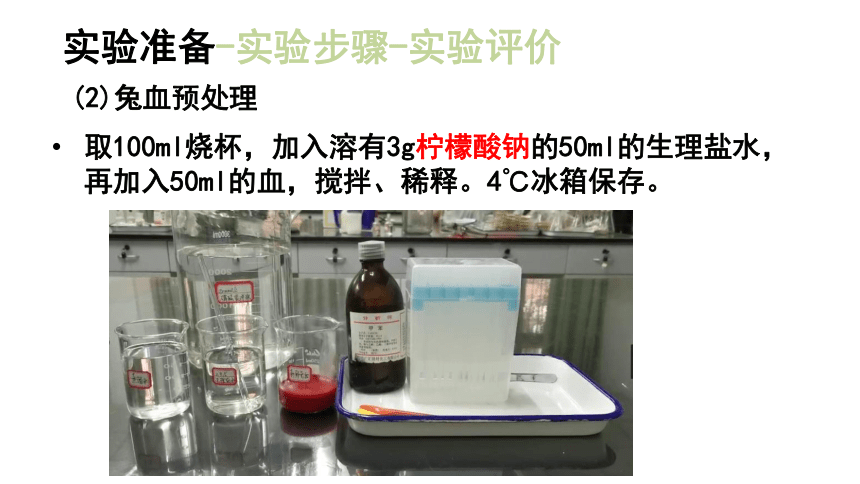

取100ml烧杯,加入溶有3g柠檬酸钠的50ml的生理盐水,再加入50ml的血,搅拌、稀释。4℃冰箱保存。

(2)兔血预处理

实验准备-实验步骤-实验评价

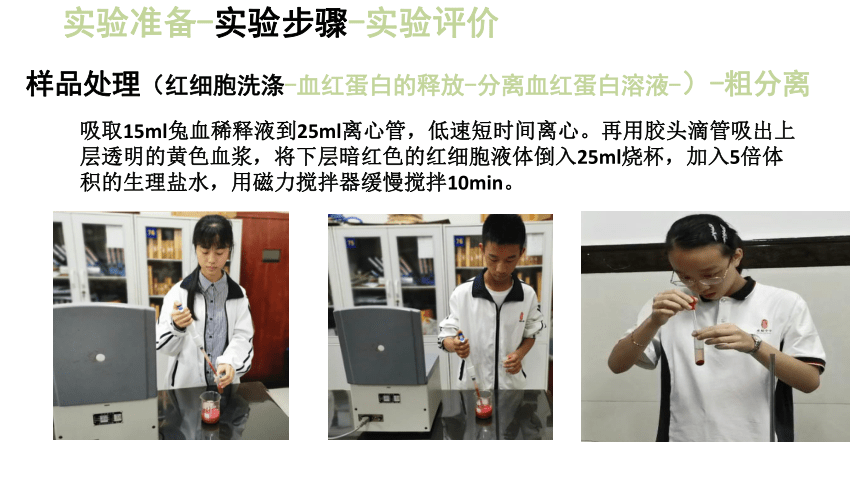

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

吸取15ml兔血稀释液到25ml离心管,低速短时间离心。再用胶头滴管吸出上层透明的黄色血浆,将下层暗红色的红细胞液体倒入25ml烧杯,加入5倍体积的生理盐水,用磁力搅拌器缓慢搅拌10min。

实验准备-实验步骤-实验评价

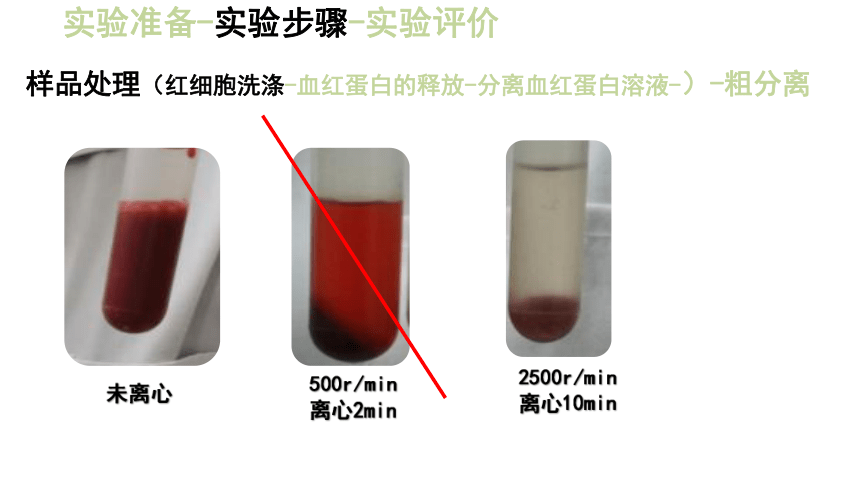

500r/min

离心2min

2500r/min

离心10min

未离心

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

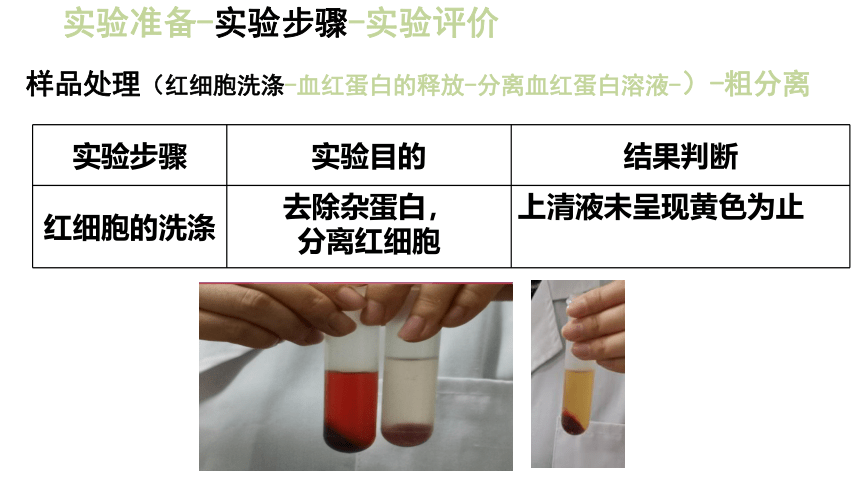

实验步骤 实验目的 结果判断

红细胞的洗涤 去除杂蛋白, 分离红细胞 上清液未呈现黄色为止

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

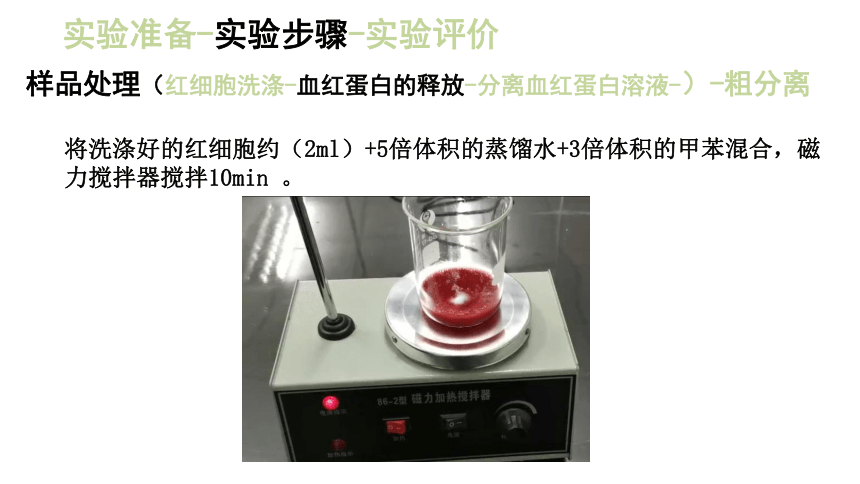

将洗涤好的红细胞约(2ml)+5倍体积的蒸馏水+3倍体积的甲苯混合,磁力搅拌器搅拌10min 。

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

实验步骤 实验目的 结果判断

分离血红蛋白溶液 初步得到血红蛋白 溶液 试管溶液分为四层

将上述混合液2000r/min离心10min。

溶液将分为4层

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

透析:去掉液体中的小分子物质。

取2ml的血红蛋白溶液装入透析袋中,将透析袋放入盛有300ml的物质的量浓度为20mmol/L的磷酸缓冲液中(PH=7.0),透析12h。4℃冰箱保存。

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

习题反馈1 将经处理破裂后的红细胞混合液以2000 r/min的速度离心10 min后,离心管中的溶液分为四层,从上到下的顺序依次是( )

A.血红蛋白、甲苯层、脂溶性物质层、沉淀层

B.甲苯层、沉淀层、血红蛋白、脂溶性物质层

C.脂溶性物质层、血红蛋白、甲苯层、沉淀层

D.甲苯层、脂溶性物质层、血红蛋白、沉淀层

D

六十年代初发展起来的一种

快速而又简单的分离分析技术

SteP2 凝胶色谱法纯化血红蛋白

凝胶色谱法分离蛋白质的原理

实验过程

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

一种方法是用蒸馏水浸泡24h溶胀;

另一种方法是用20mmol/L的磷酸缓冲液(PH为7.0)加热2-3小时溶胀。

第二种方法不仅时间短,还能除去凝胶中可能带有的微生物,排除凝胶内的空气。

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

1、将色谱柱垂直固定在铁架台上

2、关闭色谱柱下端出口,打开色谱柱上端入口

3、将预处理好的凝胶自柱顶部管内壁缓 缓加入柱中

4、待底部凝胶沉积1cm高时,打开出口,继续加入凝胶至一定高度

5、色谱柱内不能有气泡存在,一旦发现有气泡,必须重装

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

1、装填完毕后的凝胶色谱柱,立即连接缓冲液洗脱瓶,在约50cm高的操作压下进行洗脱

2、用300mL的物质的量浓度为20mmol/L的磷酸缓冲溶液(pH为7.0)充分洗涤平衡凝胶12h,使凝胶装填紧密

3、装填时可以轻轻敲动色谱柱,使凝胶装填均匀

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

(PS:磷酸缓冲溶液的作用为在一定范围内,能对抗外来大量强酸、强碱对pH的影响,维持pH基本不变)

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

待红色的蛋白质接近色谱柱低端时,用试管收集流出液,每5mL收集一管,连续收集

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

习题反馈2 用凝胶色谱法分离蛋白质时,相对分子质量大的蛋白质( )

A.路程较长,移动速度较慢

B.路程较长,移动速度较快

C.路程较短,移动速度较慢

D.路程较短,移动速度较快

D

SteP3 SDS—聚丙烯酰胺凝胶电泳(纯度鉴定)

实验原理

电泳利用了待分离样品中各种分子带电性质的差异以及分子本身的大小、形状的不同,使带电分子产生不同的迁移速度,从而实现样品中各种分子的分离。

常见的电泳类型

比较内容 琼脂糖凝胶电泳 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳

介质特性

决定迁移 速度因素

蛋白质

凝胶内部 孔径大小

应用

琼脂糖不带电荷

带电性质、分子

大小和形状

不变性

较大

分离大分子核酸、

大的蛋白质

SDS带大量负电荷

分子大小

变性,解聚成单条肽链

较小

分离蛋白质、测定蛋

白质分子量

SDS作用:

使蛋白质发生完全变性。由几条肽链组成的蛋白质复合体在SDS的作用下会解聚成单条肽链。

SDS与各种蛋白质形成蛋白质-SDS复合物,SDS所带负电荷的量大大超过了蛋白质分子原有的电荷量,因而掩盖了不同种蛋白质间的电荷差别,使电泳迁移率完全取决于分子的大小。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

配制各种试剂(30%的凝胶混合液、10%SDS、10%过硫酸铵溶液、配制电泳缓冲液)

把分离胶液灌入玻璃制胶板内距梳齿底端0.5-1cm处,缓慢加入蒸馏水进行液封,待蛋白胶凝固后倒出蒸馏水用吸水纸吸干残留的水,加入浓缩胶液,插入梳子,待浓缩胶凝固即可。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

电泳时先调电压80V进行电泳,待溴酚蓝指示带进入分离胶后调电压120V电泳至指示带距下端约1-2cm处停止电泳。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

电泳结束后小心取出凝胶放入盛有已配置好染色液的培养皿中,置于蛋白染色震荡摇床中染色2h。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

染色结束后取出凝胶放于脱色液中,震荡脱色4~8h,中间可更换脱色液2~3次。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

实验现象

习题反馈3 下列关于电泳的说法不正确的是( )

A.电泳是指带电粒子在电场的作用下发生迁

移的过程

B.带电分子会向着与其所带电荷相反的电极

移动

C.蛋白质在聚丙烯酰胺凝胶中的迁移率取决

于它所带净电荷的多少

D.用SDS—聚丙烯酰胺凝胶电泳,蛋白质的

电泳迁移率完全取决于分子的大小

C

资料4

1961 年,德国科学家布劳恩 在《 Hopp-Seyler 生理化学杂志》上,详尽列出血红蛋白A的α链(141 个氨基酸)、 β链(146 个氨基酸)和肌红蛋白( 155 个氨基酸)等一级结构的全部氨基酸顺序。由此阐明血红蛋白 A(α2β2)含有574个氨基酸,分子量为 64450 。

1967 年,佩鲁茨完成了对血红蛋白的高分率测定。 这项工作从开始到完成历时 30 年,终于画上了圆满句号 。 血红蛋白空间结构的测定, 使科学家对血红蛋白功能的了解更加深入。

资料5

血红蛋白研究的历史是生物化学和分子生物学发展的一个微观缩影。 有关它的每一项研究, 都见证了生物化学和分子生物学的进步,折射了近、现代生物学的发展历程。

拓展资料

SteP4 探究血红蛋白运输O2和CO2的功能

制取氧气并通入样本(高锰酸钾加热

固固加热型)

制取二氧化碳并通入样本

(碳酸钠与盐酸 固液型)

2KMnO4===K2MnO4+O2+MnO2

Na2CO3+2HCl===2NaCl+H2O+CO2

实验装置

利用血红蛋白可以结合氧并显红色(动脉血)的性质,将制得的氧气通入血红蛋白样品观察显色。

实验原理

实质上血红蛋白的这种性质是由于其中的血红素含有亚铁离子,其易与氧气、二氧化碳、一氧化碳以及氰离子等结合(结合紧密程度不同)所以可以起到运输氧气、二氧化碳的作用

利用血红蛋白可以结合二氧化碳并显暗红色(静脉血)的性质,将制得的二氧化碳通入血红蛋白样品观察显色。

实验过程

第1组实验:

步骤1:将Na2CO3固体和8%HCl溶液混合并将产生的CO2通入实验组兔血红蛋白溶液,与对照组兔血 红蛋白溶液比较,观察颜色变化;

实验过程

第1组实验:

步骤2:用Fe3+催化H2O2并将产生的O2通入步骤1处理后的实验组兔血红蛋白溶液,观察颜色变化。

该实验在经多次重复试验后,血红蛋白都倾向与通入氧气时变为深红,在通入二氧化碳时偏红或无现象,这与预测相反。

假设一:

血红蛋白真的能携带氧气和二氧化碳吗?

修改实验方案:将血红蛋白溶液换成血液,再进行实验探究。

发现问题、再探究

实验过程

第2组实验:

步骤1:将Na2CO3固体和8%HCl溶液混合并将产生的CO2通入实验组兔血溶液,与对照组兔血溶液比较,观察颜色变化;

实验过程

第2组实验:

步骤2:加热KMnO4固体并将产生的O2通入步骤1处理后的实验组兔血溶液,观察颜色变化。

实验现象证明,血液中血红蛋白可以与氧气结合显鲜红色。

同时血液中血红蛋白也可以与二氧化碳结合显暗红色。

第2组实验实验结论

该实验在经多次重复试验后,血红蛋白都倾向与通入氧气时变为深红,在通入二氧化碳时偏红或无现象,这与预测相反。

假设二:

血红蛋白在制造氧气和二氧化碳时因氧化还原或高温失活,丧失其运载氧气与二氧化碳的性质。

修改实验方案:在盛放血红蛋白的试管和氧气发生装置之间增加了冷却装置,但是血红蛋白仍然会变黑。

发现问题、再探究

假设三:血红蛋白在过量、过纯的氧气作用下生成高铁血红蛋白(MetHb)。

资料:血红蛋白每一血红蛋白分子由四分子的珠蛋白和四分子亚铁血红素组成,每个血红素又由4个吡咯环组成,在环中央有一个铁原子。血红蛋白中的铁在二价状态时,可与氧呈可逆性结合(氧合血红蛋白),如果铁氧化为三价状态。血红蛋白则转变为高铁血红蛋白,就失去了载氧能力。......高铁血红蛋白成暗褐色或暗红色,并且不与氧气、二氧化碳结合。

要验证假说三,我们还得再探究。。。

发现问题、再探究

获奖年 奖别 获奖者 国别 获奖研究

1923 生理学 或医学 麦克劳德 班廷 英国 加拿大 发现胰岛素

1926 化学 斯韦德堡 瑞典 发明高速离心机并用于蛋白质胶体的研究

1948 化学 蒂塞留斯 瑞典 研究电泳和吸附分析血清蛋白

1952 化学 马丁、辛格 英国 发现分配色谱法用于氨基酸研究

1985 化学 卡尔勒、豪普特曼 美国 发展了X射线衍射测定晶体结构以及蛋白质结构的方法

2002 化学 田中根一 芬恩 维特里希 日本 美国 瑞士 用质谱分析的方法对生物大分子蛋白质进行确认和结构分析

部分蛋白质研究方面获得诺贝奖情况

假设一、假设二、假设三

验证:开展实验,观察检测

问题:为什么血红蛋白通入O2时变为暗红,在通入CO2时无明显现象?

作出假设

设计方案

验证假设

修改方案一

修改方案二

修改方案三

科学探究

提出问题

科学探究,我们一直在路上。。。

(部分实验环节展示)

课题3 血红蛋白的提取和分离

生活情境:一张血常规化验单

资料1

贫血是指人体外周血红细胞容量减少,低于正常范围下限的一种常见临床症状。由于红细胞容量测定较复杂,临床上常以血红蛋白浓度来代替。

资料3

1951 年,鲍林在研究血红蛋白结构的基础上,结合他对肽链和肽平面化学结构的理论,提出了α螺旋和β折叠的蛋白质二级结构的理论。

(鲍林凭此杰出的贡献荣获了 1954 年的诺贝尔化学奖)。

血红蛋白也是人类最早较系统地阐明结构和功能的生命类重要化合物, 最早人类分子病发生的原因阐明即是基于对血红蛋白的研究。

拓展资料

资料2

1825年,化学家恩格尔哈德发现动物血红蛋白中铁的比例总是恒定的。根据铁原子的质量, 他计算出血红蛋白的分子量为 4×16000。

这是历史上首次确定的蛋白质分子量。

1925 年,英国科学家代尔用 渗透压测定大分子量的方法证实了恩格尔哈德的结果。

重走血红蛋白提取和分离之路

SteP1 兔血样品处理与粗分离

(1)用Na2HPO4和NaH2PO4配制磷酸缓冲液(20mmol/L)

实验准备-实验步骤-实验评价

生物体内的进行的各种生物化学反应都是在一定的pH下进行的,为了能够在实验室条件下准确模拟生物体内的过程,就必须保持体外溶液的pH 与体内环境中的pH基本一致。

取100ml烧杯,加入溶有3g柠檬酸钠的50ml的生理盐水,再加入50ml的血,搅拌、稀释。4℃冰箱保存。

(2)兔血预处理

实验准备-实验步骤-实验评价

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

吸取15ml兔血稀释液到25ml离心管,低速短时间离心。再用胶头滴管吸出上层透明的黄色血浆,将下层暗红色的红细胞液体倒入25ml烧杯,加入5倍体积的生理盐水,用磁力搅拌器缓慢搅拌10min。

实验准备-实验步骤-实验评价

500r/min

离心2min

2500r/min

离心10min

未离心

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

实验步骤 实验目的 结果判断

红细胞的洗涤 去除杂蛋白, 分离红细胞 上清液未呈现黄色为止

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

将洗涤好的红细胞约(2ml)+5倍体积的蒸馏水+3倍体积的甲苯混合,磁力搅拌器搅拌10min 。

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

实验步骤 实验目的 结果判断

分离血红蛋白溶液 初步得到血红蛋白 溶液 试管溶液分为四层

将上述混合液2000r/min离心10min。

溶液将分为4层

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

透析:去掉液体中的小分子物质。

取2ml的血红蛋白溶液装入透析袋中,将透析袋放入盛有300ml的物质的量浓度为20mmol/L的磷酸缓冲液中(PH=7.0),透析12h。4℃冰箱保存。

样品处理(红细胞洗涤-血红蛋白的释放-分离血红蛋白溶液-)-粗分离

实验准备-实验步骤-实验评价

习题反馈1 将经处理破裂后的红细胞混合液以2000 r/min的速度离心10 min后,离心管中的溶液分为四层,从上到下的顺序依次是( )

A.血红蛋白、甲苯层、脂溶性物质层、沉淀层

B.甲苯层、沉淀层、血红蛋白、脂溶性物质层

C.脂溶性物质层、血红蛋白、甲苯层、沉淀层

D.甲苯层、脂溶性物质层、血红蛋白、沉淀层

D

六十年代初发展起来的一种

快速而又简单的分离分析技术

SteP2 凝胶色谱法纯化血红蛋白

凝胶色谱法分离蛋白质的原理

实验过程

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

一种方法是用蒸馏水浸泡24h溶胀;

另一种方法是用20mmol/L的磷酸缓冲液(PH为7.0)加热2-3小时溶胀。

第二种方法不仅时间短,还能除去凝胶中可能带有的微生物,排除凝胶内的空气。

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

1、将色谱柱垂直固定在铁架台上

2、关闭色谱柱下端出口,打开色谱柱上端入口

3、将预处理好的凝胶自柱顶部管内壁缓 缓加入柱中

4、待底部凝胶沉积1cm高时,打开出口,继续加入凝胶至一定高度

5、色谱柱内不能有气泡存在,一旦发现有气泡,必须重装

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

1、装填完毕后的凝胶色谱柱,立即连接缓冲液洗脱瓶,在约50cm高的操作压下进行洗脱

2、用300mL的物质的量浓度为20mmol/L的磷酸缓冲溶液(pH为7.0)充分洗涤平衡凝胶12h,使凝胶装填紧密

3、装填时可以轻轻敲动色谱柱,使凝胶装填均匀

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

(PS:磷酸缓冲溶液的作用为在一定范围内,能对抗外来大量强酸、强碱对pH的影响,维持pH基本不变)

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

待红色的蛋白质接近色谱柱低端时,用试管收集流出液,每5mL收集一管,连续收集

凝胶色谱柱的制作-交联葡聚糖凝胶的预处理-凝胶色谱柱的装填

-平衡-样品的加入和洗脱-收集

习题反馈2 用凝胶色谱法分离蛋白质时,相对分子质量大的蛋白质( )

A.路程较长,移动速度较慢

B.路程较长,移动速度较快

C.路程较短,移动速度较慢

D.路程较短,移动速度较快

D

SteP3 SDS—聚丙烯酰胺凝胶电泳(纯度鉴定)

实验原理

电泳利用了待分离样品中各种分子带电性质的差异以及分子本身的大小、形状的不同,使带电分子产生不同的迁移速度,从而实现样品中各种分子的分离。

常见的电泳类型

比较内容 琼脂糖凝胶电泳 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳

介质特性

决定迁移 速度因素

蛋白质

凝胶内部 孔径大小

应用

琼脂糖不带电荷

带电性质、分子

大小和形状

不变性

较大

分离大分子核酸、

大的蛋白质

SDS带大量负电荷

分子大小

变性,解聚成单条肽链

较小

分离蛋白质、测定蛋

白质分子量

SDS作用:

使蛋白质发生完全变性。由几条肽链组成的蛋白质复合体在SDS的作用下会解聚成单条肽链。

SDS与各种蛋白质形成蛋白质-SDS复合物,SDS所带负电荷的量大大超过了蛋白质分子原有的电荷量,因而掩盖了不同种蛋白质间的电荷差别,使电泳迁移率完全取决于分子的大小。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

配制各种试剂(30%的凝胶混合液、10%SDS、10%过硫酸铵溶液、配制电泳缓冲液)

把分离胶液灌入玻璃制胶板内距梳齿底端0.5-1cm处,缓慢加入蒸馏水进行液封,待蛋白胶凝固后倒出蒸馏水用吸水纸吸干残留的水,加入浓缩胶液,插入梳子,待浓缩胶凝固即可。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

电泳时先调电压80V进行电泳,待溴酚蓝指示带进入分离胶后调电压120V电泳至指示带距下端约1-2cm处停止电泳。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

电泳结束后小心取出凝胶放入盛有已配置好染色液的培养皿中,置于蛋白染色震荡摇床中染色2h。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

染色结束后取出凝胶放于脱色液中,震荡脱色4~8h,中间可更换脱色液2~3次。

实验过程:

配置试剂-灌胶、插入梳子-点样-电泳-染色-脱色

实验现象

习题反馈3 下列关于电泳的说法不正确的是( )

A.电泳是指带电粒子在电场的作用下发生迁

移的过程

B.带电分子会向着与其所带电荷相反的电极

移动

C.蛋白质在聚丙烯酰胺凝胶中的迁移率取决

于它所带净电荷的多少

D.用SDS—聚丙烯酰胺凝胶电泳,蛋白质的

电泳迁移率完全取决于分子的大小

C

资料4

1961 年,德国科学家布劳恩 在《 Hopp-Seyler 生理化学杂志》上,详尽列出血红蛋白A的α链(141 个氨基酸)、 β链(146 个氨基酸)和肌红蛋白( 155 个氨基酸)等一级结构的全部氨基酸顺序。由此阐明血红蛋白 A(α2β2)含有574个氨基酸,分子量为 64450 。

1967 年,佩鲁茨完成了对血红蛋白的高分率测定。 这项工作从开始到完成历时 30 年,终于画上了圆满句号 。 血红蛋白空间结构的测定, 使科学家对血红蛋白功能的了解更加深入。

资料5

血红蛋白研究的历史是生物化学和分子生物学发展的一个微观缩影。 有关它的每一项研究, 都见证了生物化学和分子生物学的进步,折射了近、现代生物学的发展历程。

拓展资料

SteP4 探究血红蛋白运输O2和CO2的功能

制取氧气并通入样本(高锰酸钾加热

固固加热型)

制取二氧化碳并通入样本

(碳酸钠与盐酸 固液型)

2KMnO4===K2MnO4+O2+MnO2

Na2CO3+2HCl===2NaCl+H2O+CO2

实验装置

利用血红蛋白可以结合氧并显红色(动脉血)的性质,将制得的氧气通入血红蛋白样品观察显色。

实验原理

实质上血红蛋白的这种性质是由于其中的血红素含有亚铁离子,其易与氧气、二氧化碳、一氧化碳以及氰离子等结合(结合紧密程度不同)所以可以起到运输氧气、二氧化碳的作用

利用血红蛋白可以结合二氧化碳并显暗红色(静脉血)的性质,将制得的二氧化碳通入血红蛋白样品观察显色。

实验过程

第1组实验:

步骤1:将Na2CO3固体和8%HCl溶液混合并将产生的CO2通入实验组兔血红蛋白溶液,与对照组兔血 红蛋白溶液比较,观察颜色变化;

实验过程

第1组实验:

步骤2:用Fe3+催化H2O2并将产生的O2通入步骤1处理后的实验组兔血红蛋白溶液,观察颜色变化。

该实验在经多次重复试验后,血红蛋白都倾向与通入氧气时变为深红,在通入二氧化碳时偏红或无现象,这与预测相反。

假设一:

血红蛋白真的能携带氧气和二氧化碳吗?

修改实验方案:将血红蛋白溶液换成血液,再进行实验探究。

发现问题、再探究

实验过程

第2组实验:

步骤1:将Na2CO3固体和8%HCl溶液混合并将产生的CO2通入实验组兔血溶液,与对照组兔血溶液比较,观察颜色变化;

实验过程

第2组实验:

步骤2:加热KMnO4固体并将产生的O2通入步骤1处理后的实验组兔血溶液,观察颜色变化。

实验现象证明,血液中血红蛋白可以与氧气结合显鲜红色。

同时血液中血红蛋白也可以与二氧化碳结合显暗红色。

第2组实验实验结论

该实验在经多次重复试验后,血红蛋白都倾向与通入氧气时变为深红,在通入二氧化碳时偏红或无现象,这与预测相反。

假设二:

血红蛋白在制造氧气和二氧化碳时因氧化还原或高温失活,丧失其运载氧气与二氧化碳的性质。

修改实验方案:在盛放血红蛋白的试管和氧气发生装置之间增加了冷却装置,但是血红蛋白仍然会变黑。

发现问题、再探究

假设三:血红蛋白在过量、过纯的氧气作用下生成高铁血红蛋白(MetHb)。

资料:血红蛋白每一血红蛋白分子由四分子的珠蛋白和四分子亚铁血红素组成,每个血红素又由4个吡咯环组成,在环中央有一个铁原子。血红蛋白中的铁在二价状态时,可与氧呈可逆性结合(氧合血红蛋白),如果铁氧化为三价状态。血红蛋白则转变为高铁血红蛋白,就失去了载氧能力。......高铁血红蛋白成暗褐色或暗红色,并且不与氧气、二氧化碳结合。

要验证假说三,我们还得再探究。。。

发现问题、再探究

获奖年 奖别 获奖者 国别 获奖研究

1923 生理学 或医学 麦克劳德 班廷 英国 加拿大 发现胰岛素

1926 化学 斯韦德堡 瑞典 发明高速离心机并用于蛋白质胶体的研究

1948 化学 蒂塞留斯 瑞典 研究电泳和吸附分析血清蛋白

1952 化学 马丁、辛格 英国 发现分配色谱法用于氨基酸研究

1985 化学 卡尔勒、豪普特曼 美国 发展了X射线衍射测定晶体结构以及蛋白质结构的方法

2002 化学 田中根一 芬恩 维特里希 日本 美国 瑞士 用质谱分析的方法对生物大分子蛋白质进行确认和结构分析

部分蛋白质研究方面获得诺贝奖情况

假设一、假设二、假设三

验证:开展实验,观察检测

问题:为什么血红蛋白通入O2时变为暗红,在通入CO2时无明显现象?

作出假设

设计方案

验证假设

修改方案一

修改方案二

修改方案三

科学探究

提出问题

科学探究,我们一直在路上。。。

同课章节目录

- 专题1 传统发酵技术的应用

- 课题1 果酒和果醋的制作

- 课题2 腐乳的制作

- 课题3 制作泡菜并检测亚硝酸盐含量

- 专题2 微生物的培养与应用

- 课题1 微生物的实验室培养

- 课题2 土壤中分解尿素的细菌的分离与计数

- 课题3 分解纤维素的微生物的分离

- 专题3 植物的组织培养技术

- 课题1 菊花的组织培养

- 课题2 月季的花药培养

- 专题4 酶的研究与应用

- 课题1 果胶酶在果汁生产中的作用

- 课题2 探讨加酶洗衣粉的洗涤效果

- 课题3 酵母细胞的固定化

- 专题5 DNA和蛋白质技术

- 课题1 DNA的粗提取与鉴定

- 课题2 多聚酶链式反应扩增DNA片段

- 课题3 血红蛋白的提取和分离

- 专题6 植物有效成分的提取

- 课题1 植物芳香油的提取

- 课题2 胡萝卜素的提取