第6课 北宋的政治 图表题专练(含解析)

文档属性

| 名称 | 第6课 北宋的政治 图表题专练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-24 10:50:50 | ||

图片预览

文档简介

第6课 北宋的政治 图册

1 .制作读书摘要是学习历史的一种重要方法。下图中的读书摘要反映的朝代

A.实现了国家的完全统 B.经济重心开始南移

C.实行重文轻武政策 D.京剧深受民众喜爱

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料中的“士人地位的空前提高”结合所学知识可知,材料反映的是宋朝时期实行重文轻武的政策,实现了士人地位的空前提高,选项C符合题意;宋朝时期国家处于分裂状态,排除A;材料内容没有涉及经济中心南移,排除B;材料内容没有涉及京剧,排除D。故选C。

2 .时空观念是历史学科五大核心素养之一,下图中空格内应填写的是

A.春秋战国 B.三国鼎立 C.南北朝 D.宋朝

【答案】D

【解析】

【详解】

依据图中隋朝到唐朝、宋朝可知反映的是朝代的更替。结合课本所学,唐朝结束后出现“五代十国”。960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立宋州归德军节度使赵匡胤为帝,建立宋朝,因此D正确;春秋战国、三国鼎立是在唐朝建立之前,AB排除;东晋灭亡后,进入南北朝时期,C排除;故选D。

3 .如图为小明同学制作的读书摘要,请你判断与此摘要内容相关的皇帝是

A.唐太宗 B.唐玄宗 C.宋太祖 D.元世祖

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,赵匡胤在陈桥兵变,部下诸将给他披上黄袍,拥立为天子,黄袍加身就出自这里,同时杯酒释兵权是指发生在北宋乾德年间,宋太祖赵匡胤为了加强中央集权,避免下属将领也被迫“黄袍加身”,起兵篡夺新生政权,通过酒宴方式,威胁利诱,要求高级将领交出兵权的历史事件,所以C项符合题意;唐太宗通过发动玄武门政变,夺取政权,所以A项不符合题意;唐玄宗开创了开元盛世的局面,使唐朝进入鼎盛时期,所以B项不符合题意;元世祖,是元朝的开国皇帝,1279年统一全国,所以D项不符合题意;故本题答案为C。

4 .如图连环画讲述的是一位皇帝解除大将兵权,从而加强了中央集权。这位皇帝是

A.汉高祖刘邦 B.隋文帝杨坚 C.唐高祖李渊 D.宋太祖赵匡胤

【答案】D

【解析】

【详解】

根据“杯酒释兵权”结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤建立了宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖,宋太祖采用“杯酒释兵权”的方法,解除石守信等统军大将的兵权,D符合题意;汉高祖刘邦建立西汉,与连环画内容无关,A排除;隋文帝建立隋朝,与连环画内容无关,B排除;唐高祖李渊建立唐朝,与连环画内容无关,C排除。故此题选择D。

5 .下图所示现象的发生朝代及背后的原因是

A.汉朝“推恩令”

B.唐朝安史之乱

C.宋朝重文轻武

D.明朝废丞相

【答案】C

【解析】

【详解】

根据图片信息“文臣称我不会领兵打仗,武将称我们是个摆设”和所学可知:宋代为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,采取抑制武将、提升文官地位的政策,即重文轻武,使文臣统兵的格局逐渐形成,故C符合题意。汉朝“推恩令”是为了加强中央集权、削弱王国势力;唐朝安史之乱是使唐朝由盛转衰的叛乱;明朝废丞相是为了加强君权、消除相圈,三者与抑制武将无关,故ABD均不符合题意。故选C。

【点睛】

宋代鉴于五代交替频繁,重文轻武。

6 .根据所学知识推测图中的主角是( )

A.石守信 B.赵匡胤 C.赵构 D.阿骨打

【答案】B

【解析】

根据所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他建立宋朝,以开封为东京作为都城,史称北宋.赵匡胤就是宋太祖。故选B。

点睛:关于北宋的建立,需要掌握北宋建立的时间、人物、过程、都城等知识。

7 .下图陈桥驿纪念馆门柱上镌刻着纪念馆馆长李天锡书写的楹联:“陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤。”它见证了一人黄袍加身,代周称帝,建立宋朝的一幕。这“一人”指的是

A.李世民 B.李隆基 C.赵匡胤 D.朱元璋

【答案】C

【解析】

【详解】

由题干中的“陈桥兵变”“黄袍加身”,然后结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝,改国号为宋,以开封为都城,史称北宋,所以C项符合题意;626年,李世民即位,次年改年号为“贞观”,他就是历史上著名的唐太宗,所以A项不符合题意;唐玄宗李隆基在位的前期,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”,所以B项不符合题意;1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府,他就是明太祖,所以D项不符合题意;故本题答案为C。

8 .建构示意图是历史学习的重要方法。下图中的措施产生的影响是

A.强化了中央集权 B.促进了贸易发展

C.推动了文化昌盛 D.增强了军事力量

【答案】A

【解析】

【详解】

根据“设置通判、设置转运使、派文官任知州”结合所学知识可知,为了加强中央集权,宋太祖在地方派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换的制度,还在各州府设立通判,以分知州的权力。下令取消节度使收税的权力,税收由中央掌控,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央,A符合题意;派文官任知州与“促进了贸易发展”“推动了文化昌盛”不符,BC排除;增强了军事力量与设置转运使没有直接关系,D排除。故选择A。

9 .下图反映了北宋哪一方面的政治改革措施( )

A.削弱相权 B.加强中央集权 C.改革科举制度 D.重文轻武的政策

【答案】B

【解析】结合所学知识可知,该漫画体现了北宋一方面集中兵权,另一方面将地方财政收入的大部分收归中央,严重削弱了地方的财权和军权,从而加强了中央的权力,选项B符合题意;而选项A的内容材料也体现不出;选项C是唐朝时期就实行的政策;选项D材料并未体现重文轻武的政策;因此材料主要说的是加强中央集权的措施,故选B。

10 .如下图,示意图中①处应填的是

A.分设三省 B.削弱相权 C.设置通判 D.组建禁军

【答案】C

【解析】

【详解】

根据“郡县”、“刺史”、“行省”等都与地方行政制度有关,所以宋代地方行政制度上是设置通判,故选C;ABD都与地方行政制度无关,排除。

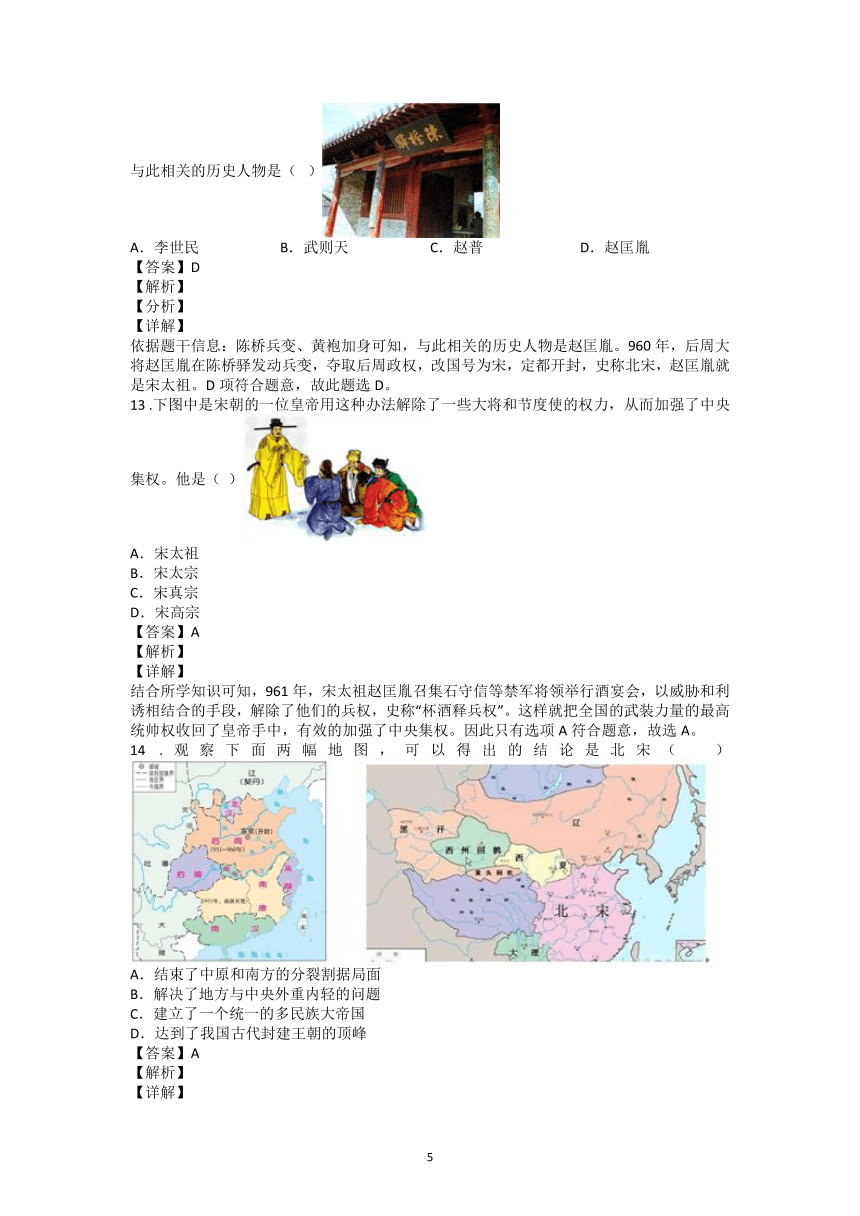

11 .如下图是东晋至北宋时期平民子弟在政府官员群体中所占比例示意图,唐宋时期这一比例变化与下列哪一制度的实行密切相关?( )

A.九品中正制 B.分封制 C.士族制 D.科举制

【答案】D

【解析】

【详解】

根据所学可知,科举制创立于隋朝,是一种用考试办法选拔官员的制度,唐宋不断完善科举制,使一些平民子弟得以晋升为官僚,扩大了统治基础,故D符合题意;九品中正制使世家豪族垄断选官权力,故A不符合题意;分封制是西周的地方行政制度,故B不符合题意;士族制不利于公平选拔人才,故C不符合题意。故选D。

12 .下图中的陈桥驿纪念馆门柱上镌刻着:“陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤。”与此相关的历史人物是( )

A.李世民 B.武则天 C.赵普 D.赵匡胤

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干信息:陈桥兵变、黄袍加身可知,与此相关的历史人物是赵匡胤。960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,改国号为宋,定都开封,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。D项符合题意,故此题选D。

13 .下图中是宋朝的一位皇帝用这种办法解除了一些大将和节度使的权力,从而加强了中央集权。他是( )

A.宋太祖

B.宋太宗

C.宋真宗

D.宋高宗

【答案】A

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,961年,宋太祖赵匡胤召集石守信等禁军将领举行酒宴会,以威胁和利诱相结合的手段,解除了他们的兵权,史称“杯酒释兵权”。这样就把全国的武装力量的最高统帅权收回了皇帝手中,有效的加强了中央集权。因此只有选项A符合题意,故选A。

14 .观察下面两幅地图,可以得出的结论是北宋( )

A.结束了中原和南方的分裂割据局面

B.解决了地方与中央外重内轻的问题

C.建立了一个统一的多民族大帝国

D.达到了我国古代封建王朝的顶峰

【答案】A

【解析】

【详解】

根据所学知识,第一幅图是五代十国形势图,第二幅图是北宋形势图。宋朝建立时,五代十国的分裂局面已出现统一的趋势,宋太祖和他的后继者们依照先南后北的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面,A正确;材料两幅图片没有涉及地方与中央的轻重问题,排除B;北宋只是结束了五代十国的分裂割据局面,并没有实现全国大统一,当时与北宋并立的有辽等少数民族政权,排除C;两幅图片反映了从五代十国到宋朝与少数民族政权并立,得不出北宋达到了我国古代封建王朝的巅峰的结论,排除D。故选A。

15 .某历史兴趣小组在研究宋代历史时收集到以下两组材料,据此我们可以得出宋代的政治特点是( )

时代 统治(年) 录取进士 总人数(人) 平均每年 录取人数(人)

宋太祖 17 188 12

宋太宗 21 1487 71

宋真宗 25 1760 71

宋仁宗 41 4561 112

一组 朝廷授予武将带兵出征的“阵图” 二组 宋代科举考试录取情况

A.武将都由文官担任 B.重文轻武

C.加强中央集权 D.科举制发展

【答案】B

【解析】

【详解】

根据材料可知,一组材料反映了宋代武将外出带兵打仗连排兵布阵都要受到朝廷约束,体现了“轻武”的特点,二组材料反映了宋代四位皇帝在位时期不断增加科举考试的录取人数,体现了“重文”的特点,故B项符合题意;武将都由文官担任在材料中没有体现,故A不符合题意;加强中央集权是材料所反映措施的目的,不是政治特点,故C不符合题意;科举制发展没有反映一组材料的内容,属于以偏概全,故D不符合题意;故本题选B。

16 .中国人民银行于1988年发行中国杰出历史人物金银纪念币一套。该套金银币共有1金4银5枚金银币,均为中华人民共和国法定货币。其中那1枚金币如图所示。该图中历史人物的主要功绩是

A.发动陈桥兵变夺取后周政权 B.奠定了北宋社会发展的基础

C.派文臣担任各地州县的长官 D.使北宋与西夏边界贸易兴旺

【答案】B

【解析】

【详解】

由图片信息“赵匡胤金币”并结合所学知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。赵匡胤采取了一系列加强中央集权的措施,奠定了北宋社会发展的基础。所以图中历史人物的主要功绩是奠定了北宋社会发展的基础,B项符合题意;而ACD三项均不是赵匡胤的主要历史功绩,排除。故选B。

17 .如图是某书的目录节选,反映了北宋

A.与辽保持长期的和平 B.军队战斗力得到提高

C.解除统兵将领的兵权 D.实行重文轻武的政策

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

分析某书的目录节选可知,体现了宋朝实行重文轻武的政策。宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。选项D符合题意;ABC项与材料内容不符。故选D。

18 .了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。与如下图①处对应的朝代是( )

A.北宋 B.南宋 C.辽 D.西夏

【答案】A

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,①创建于960年,灭亡于1127年,正处于五代十国中后期,此应为北宋。显德七年(960年),后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,建立宋朝,定都东京开封府(河南开封),改元建隆。后通过杯酒释兵权,将兵权与财政权集中于中央,避免了中晚唐藩镇割据的乱象。但也导致宋朝与辽国、西夏、金国的战争中失利。靖康元年(1126年)发生靖康之难,1127年被金国灭亡。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

19 .下图是一幅残缺的中国古代“地方机构示意图”。请依据留存信息,判断该图反映的朝代是

A.汉朝

B.唐朝

C.宋朝

D.元朝

【答案】C

【解析】根据题干“地方机构示意图”中的关键信息“通判”结合所学知识可知,在地方(政权),宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县的长官,陆续取代原来藩镇手下的爪牙。为防止知州的权力过大难以控制,实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;还在各州府设置通判,以分知州的权力。因此,本题正确的选项是C。

点睛:解答本题的关键要熟悉北宋的地方政治制度。宋朝在地方上设了以前没有的官职,后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

20 .从下图的连环画中,我们可以了解哪一位人物成为帝王的历史( )

A.汉高祖刘邦

B.隋文帝杨坚

C.唐高祖李渊

D.宋太祖赵匡胤

【答案】D

【解析】根据连环画《黄袍加身》结合所学知识可知,960年后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,手下的将士把一件黄袍披在他身上,高呼“万岁”,赵匡胤建立了宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖,北宋建立以后陆续消灭割据政权,结束了分裂局面。因此连环画《黄袍加身》反映了宋太祖赵匡胤成为帝王的历史,故选D。

21 .右图是我国发行的一枚《京剧净角》邮票,图中人物曾任北宋开封府尹,是百姓心目中的清官。他是

A.管仲 B.曹操

C.包拯 D.李鸿章

【答案】C

【解析】

试题分析:本题考查的是北宋时期的历史人物。图中人物是包拯,曾任北宋开封府尹,人称“包青天”,是百姓心目中的清官。管仲是春秋时期的齐国的政治家、改革家。曹操是东汉末年的政治家、军事家。李鸿章是清朝末期著名的全权大臣,洋务运动的代表人物之一。所以答案选C。

考点:北师大版七年级下册·多元文化交融与社会经济高度发展·丰富多彩的社会生活·北宋开封

22 .如图反映了唐、宋两朝人们不同的人生价值取向。导致由“宁为百夫长”到“唯有读书高”变化的主要原因是

A.科举制度的创立 B.重农抑商政策的实施

C.重文轻武政策的推行 D.皇帝喜爱读书

【答案】C

【解析】

【详解】

根据题干图片可知,图片反映了唐、宋两朝人们不同的人生价值取向。导致由“宁为百夫长”到“唯有读书高”变化的主要原因是重文轻武政策的推行。故C正确;科举制度创立是在隋朝时期,故排除A项;材料没有涉及重农抑商,故排除B项;D项说法错误,故排除D项。故选C。

23 .下图体现了北宋加强中央集权的哪项举措

A.控制军权

B.强化军权

C.集中财权

D.设转运使

【答案】A

【解析】

【详解】

根据所学知识可知禁军是直辖属于北宋皇帝,担任护卫帝王或皇宫、首都警备任务的军队。由此可知这是北宋时期控制军权的措施,故A正确。材料没有体现强化军权,故排除B项。材料是军事角度,CD与材料不符,故排除CD项。故选A。

24 .做笔记是学习历史的一种有效方法,下图是小明整理宋朝的学习笔记,请你根据笔记内容,概括他的学习主题

A.宋朝的开拓进取 B.宋朝的重文轻武

C.宋朝的中西贯通 D.宋朝的民族交融

【答案】B

【解析】

【详解】

根据题干图片内容结合所学知识可知,图片内容反映的是宋朝的重文轻武。宋太祖为了加强中央集权,军事上:解除禁军将领的兵权;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换将领,定期换防。政治上:①在中央,采取分化事权的办法,削弱相权;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。②在地方,派文臣担任各地州县的长官并频繁调动。B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

25 .下图是陈桥驿纪念馆,上而的楹联是,陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤。他见证了一人黄袍加身,代周称帝,建立宋朝的一幕,这“一人”是?

A.寇准

B.赵匡胤

C.岳飞

D.赵构

【答案】B

【解析】

【详解】

根据题干中的关键信息“陈桥兵变”“黄袍加身”“代周称帝,建立宋朝”及所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在河南开封陈桥驿发动兵变,夺取政权,建立宋朝,以开封为都城,历史上称北宋。赵匡胤就是宋太祖。故正确答案为B。ACD均与题干信息不符,故选B。

26 .下图是中国某一时代的形势图。从图片内容判断,该图的主题最可能为( )

A.春秋的尊王攘夷 B.秦朝郡县制的推广

C.北宋与少数民族政权并存 D.元朝民族融合

【答案】C

【解析】结合所学知识可知,该图是北宋与辽、西夏并立形势示意图,图中甲乙是以兄弟相称,丙向乙称臣,丙从属于乙,由此可知,甲是辽,乙是北宋,丙是西夏,因为北宋与辽之间发生了澶州之战,后来签订澶渊之盟,以兄弟相称,北宋与西夏之间也曾经发生战争,后来议和,西向北宋称臣,北宋给西夏岁币,而西夏由于国力较弱,成为辽的附属国。所以答案选C。

27 .某历史兴趣小组同学搜集了一组中国古代封建帝王的图像。请你按时间先后顺序排列

A.①②③④

B.①③④②

C.②①③④

D.②③①④

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学可知,李世民是唐代皇帝、乾隆是清代皇帝、赵匡胤建立北宋、朱元璋建立明朝,故按时间先后顺序排列是B ①③④②;ACD排列顺序错误,不合题意。故此题选B。

28 .下列判断不正确的是( )

对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断

A 中央机构的要职由文人出任 √

B 文臣掌握国家的军事大权 √

C 扩大科举考试录取名额 ×

D 武将只有调动军队的权利 ×

A.A B.B C.C D.D

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,宋朝时期的皇帝扩大科举考试的录取名额,并且采取糊名法、誊录制等方式规范考试程序,因此C说法错误,符合题意;ABD关于宋朝重文轻武的描述均正确,不符合题意。故选C。

29 .北宋统治者的举措与其产生影响的匹配,正确的是

选项 举措 影响

A. 解除禁军高级将领的兵权 提高了军队的战斗力

B. 重用文臣掌握军政大权 防止武将专横跋扈的弊端重现

C. 对州县长官实行“三年一换”制度 有利于提高官员的办事效率

D. 地方设置转运使 有效地监控地方知州

A.A B.B C.C D.D

【答案】B

【解析】

【详解】

依据题干和所学的识,北宋时期为了防止武将拥兵自重,采取重文轻武的政策,重用文臣掌握军政大权,防止武将专横跋扈的弊端重现,有利于维护政权的稳定,B正确;北宋解除禁军高级将领的兵权,采取重文轻武的政策,不利于提高军队战斗力,A排除;北宋时期加强中央集权的措施造成冗官的局面,不利于提高办事效率,C排除;北宋在地方设置通判监控地方知州,D排除。故选B。

30 .下面表格为宋太祖时期中央所辖州县数量统计表。根据表中的信息,可以看出宋初( )

A.科举改革成效显著 B.地方治理得到强化

C.经济重心南移加快 D.地方机构日渐臃肿

【答案】B

【解析】

【详解】

分析题干的“宋太祖时期中央所辖州县数量统计表”数据可以看出,从公元960年到公元979年,北宋所辖州县数量不断增多,反映出地方治理得到强化,故B符合题意;科举改革成效显著与题干信息无关,排除A;经济重心南移加快与题干材料无关,排除C;地方机构日渐臃肿在题干材料中不能体现,排除D。故选B。

31 .北宋时期,最高军事指挥机构是枢密院。下表是这一最高军事机构文武官员的占比情况。该材料反映出宋朝( )

宋太祖 宋太宗 宋真宗 宋仁宗 宋英宗 宋神宗 宋哲宗 宋徽宗 宋钦宗

武职出身 60% 40% 34% 21% 8% 7% —— 8% 8%

文职出身 40% 60% 66% 79% 92% 93% 100% 92% 92%

A.等级森严 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.重文轻武

【答案】D

【解析】

【详解】

根据图表数据可知:北宋历朝枢密院长官武职出身的正职长官人数远少于文职出身的人数,甚至在宋哲宗时期没有武职出身的枢密院长官。结合所学知识可知:宋代重用文臣掌握军事大权,体现了重文轻武的治国特点,D项符合题意;材料不能体现等级森严、藩镇割据,故选项AB不符合题意;材料不能体现宦官专权,且与史实不符,故选项C不符合题意。故答案为D。

32 .下侧数据反映了宋代推行的政策是( )

朝代 榜数 取士总数 年均取士

唐 266 6603 23(进士)

宋 130 11000 340(进士)

元 16 1139 12(进士)

A.重农抑商 B.设立行省 C.重文轻武 D.闭关锁国

【答案】C

【解析】

【详解】

由表中分析可知,宋朝取士总数以及年均取士都是居三个朝代首位,然后结合所学知识可知,宋朝推行重文轻武的政策,科举取士名额大大幅度增加,科举制的发展,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,所以C项符合题意;重农抑商是中国历代封建王朝最基本的经济指导思想,所以A项不符合题意;元朝时,设立行省,所以B项不符合题意;清朝时期实行闭关锁国政策,所以D项不符合题意。故本题答案为C。

33 .人物评价是历史学习的重要内容,以下对下图人物评价正确的有

①发动陈桥兵变,建立北宋王朝

②在地方上设转运使,消除地方割据的经济基础

③通过“杯酒释兵权”控制军权

④在地方设“通判”,加强中央对地方的控制

⑤废行省,设三司

A.①②③⑤ B.②③④⑤ C.①②③④ D.①②③④⑤

【答案】C

【解析】

【详解】

题干中的图片是宋太祖赵匡胤,①960年赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋王朝,符合题意;②北宋建立后,赵匡胤在地方上设转运使,消除地方割据的经济基础,把地方财赋收归中央,符合题意;③项宋太祖通过“杯酒释兵权” 牢牢地控制了军队,掌握了军权,符合题意;④项宋太祖在地方设“通判”,以分知州的权力,加强中央对地方的控制,符合题意;⑤明朝时期废行省,设三司,排除。所以C符合题意,ABD排除。故选择C。

34 .读图,答问题

(幸福的生活)

图(a)科举考试图

图(b)清明上河图

(1)图(a)中的科举制度创立于何时?宋代相当一部分官员出自科举考试,这反映什么样的政策?

(2)图(b)描绘了哪一城市的繁荣景象?当时该城内有许多娱乐兼营商业的场所,称为什么?

(多彩的风貌)

图(c)燃爆竹

图(d)祭扫

图(e)蹴鞠

(3)图(c)和图(d)分别反映的是宋代什么节日的习俗?

(4)蹴鞠是哪一现代运动的鼻祖?

(文明的思考)

(5)结合上述探究,谈谈你对宋朝社会生活的认识。

【答案】(1)隋朝;重文轻武。

(2)东京;瓦子。

(3)元旦(现在的春节)清明节。

(4)足球。

(5)宋代商品经济繁荣,市民生活丰富多彩。

【解析】

【详解】

(1)结合所学可知,隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科创立,标志着科举制的正式确立。为防止唐末以来武将专横的弊端,从宋太祖开始有意重用文臣,实行重文轻武的政策。宋朝注重发展文教事业,增加科举取士名额,提高进士地位,对宋代社会产生了深远影响。

(2)结合所学可知,清明上河图生动记录了中国十二世纪北宋都城东京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证。随着城市的繁荣,宋代开封城内有许多娱乐兼营商业的场所叫作“瓦子”。

(3)结合所学可知,今天的传统节日如春节、元宵节、中秋节等,在宋代都有了。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年,清明节的祭扫等一直流传至今。

(4) 结合所学可知,“蹴鞠”就是指古人以脚蹴、蹋、踢皮球的活动,类似今日的足球。宋代已经出现了蹴鞠组织与蹴鞠艺人。

(5)结合所学可知,宋朝时期在商业、贸易、文化、教育等方面十分发达,商品经济繁荣,在社会生活方面呈现出丰富多彩的景象,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活相当丰富。

35 .自古以来,“考试”是选拔人才的有效手段。阅读下表,回答问题。

(隋朝) 材料一:

隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏扬《中国人史纲》 (1)材料一中“改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员”的制度是什么?这一制度在隋朝哪位皇帝在位期间正式确立?其确立的标志又是什么?

(唐朝) 材料二:

唐代诗歌在中国古代、一枝独秀……科举制度在唐朝走向完备,在科举考试中以诗赋为主要标准的进士科备受国人青眯,这对唐诗的繁荣也起到了至关重要的作用。

——郭桂花《科举与唐诗的繁荣》 (2)结合所学知识,说出在辉煌灿烂的唐朝诗坛中享有“诗仙”美名的是谁?材料二指出唐诗繁荣的重要原因是什么?这一时期唐太宗和武则天分别对科举制度的完善作出了怎样的贡献?

(宋朝) 材料三:

(3)材料三中为方便宋朝读书人“打通权利之门”,政府采取了什么措施?你认为“宋朝读书风气很浓”的科技原因是什么?

(4)综上所述,谈谈科举制度的发展对古代社会产生了什么积极影响?

【答案】(1)科举制度,隋炀帝,进士科的设立。

(2)李白,在科举考试中以诗赋为主要标准的进士科备受国人青眯,增加科举考试科目鼓励世人报考进士科逐渐成为最重要的科目,设立殿试。

(3)重文轻武,活字印刷术的发明。

(4)有利于国家选拔人才;有利于文学艺术的繁荣。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)材料一,依据所学可知,材料中“改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员”的制度是科举制度,隋文帝时期实行分科考试的方式选拔人才,隋炀帝时期,建立进士科,正式标志着科举制度的确立。

(2)结合所学知识,李白号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”;这一时期,在科举考试中以诗赋为主要标准的进士科备受国人青眯,增加科举考试科目鼓励世人报考进士科逐渐成为最重要的科目,武则天时期设立殿试。

(3)依据材料三的内容,结合所学可知,为方便宋朝读书人“打通权利之门”,宋朝时期政府采取了重文轻武的政策,活字印刷术的发明是“宋朝读书风气很浓”的科技原因。

(4)综上题干材料的内容,科举制度的发展,有利于国家选拔人才;有利于文学艺术的繁荣;有利于社会稳定和发展。

(

1

)

1 .制作读书摘要是学习历史的一种重要方法。下图中的读书摘要反映的朝代

A.实现了国家的完全统 B.经济重心开始南移

C.实行重文轻武政策 D.京剧深受民众喜爱

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料中的“士人地位的空前提高”结合所学知识可知,材料反映的是宋朝时期实行重文轻武的政策,实现了士人地位的空前提高,选项C符合题意;宋朝时期国家处于分裂状态,排除A;材料内容没有涉及经济中心南移,排除B;材料内容没有涉及京剧,排除D。故选C。

2 .时空观念是历史学科五大核心素养之一,下图中空格内应填写的是

A.春秋战国 B.三国鼎立 C.南北朝 D.宋朝

【答案】D

【解析】

【详解】

依据图中隋朝到唐朝、宋朝可知反映的是朝代的更替。结合课本所学,唐朝结束后出现“五代十国”。960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立宋州归德军节度使赵匡胤为帝,建立宋朝,因此D正确;春秋战国、三国鼎立是在唐朝建立之前,AB排除;东晋灭亡后,进入南北朝时期,C排除;故选D。

3 .如图为小明同学制作的读书摘要,请你判断与此摘要内容相关的皇帝是

A.唐太宗 B.唐玄宗 C.宋太祖 D.元世祖

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,赵匡胤在陈桥兵变,部下诸将给他披上黄袍,拥立为天子,黄袍加身就出自这里,同时杯酒释兵权是指发生在北宋乾德年间,宋太祖赵匡胤为了加强中央集权,避免下属将领也被迫“黄袍加身”,起兵篡夺新生政权,通过酒宴方式,威胁利诱,要求高级将领交出兵权的历史事件,所以C项符合题意;唐太宗通过发动玄武门政变,夺取政权,所以A项不符合题意;唐玄宗开创了开元盛世的局面,使唐朝进入鼎盛时期,所以B项不符合题意;元世祖,是元朝的开国皇帝,1279年统一全国,所以D项不符合题意;故本题答案为C。

4 .如图连环画讲述的是一位皇帝解除大将兵权,从而加强了中央集权。这位皇帝是

A.汉高祖刘邦 B.隋文帝杨坚 C.唐高祖李渊 D.宋太祖赵匡胤

【答案】D

【解析】

【详解】

根据“杯酒释兵权”结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤建立了宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖,宋太祖采用“杯酒释兵权”的方法,解除石守信等统军大将的兵权,D符合题意;汉高祖刘邦建立西汉,与连环画内容无关,A排除;隋文帝建立隋朝,与连环画内容无关,B排除;唐高祖李渊建立唐朝,与连环画内容无关,C排除。故此题选择D。

5 .下图所示现象的发生朝代及背后的原因是

A.汉朝“推恩令”

B.唐朝安史之乱

C.宋朝重文轻武

D.明朝废丞相

【答案】C

【解析】

【详解】

根据图片信息“文臣称我不会领兵打仗,武将称我们是个摆设”和所学可知:宋代为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,采取抑制武将、提升文官地位的政策,即重文轻武,使文臣统兵的格局逐渐形成,故C符合题意。汉朝“推恩令”是为了加强中央集权、削弱王国势力;唐朝安史之乱是使唐朝由盛转衰的叛乱;明朝废丞相是为了加强君权、消除相圈,三者与抑制武将无关,故ABD均不符合题意。故选C。

【点睛】

宋代鉴于五代交替频繁,重文轻武。

6 .根据所学知识推测图中的主角是( )

A.石守信 B.赵匡胤 C.赵构 D.阿骨打

【答案】B

【解析】

根据所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他建立宋朝,以开封为东京作为都城,史称北宋.赵匡胤就是宋太祖。故选B。

点睛:关于北宋的建立,需要掌握北宋建立的时间、人物、过程、都城等知识。

7 .下图陈桥驿纪念馆门柱上镌刻着纪念馆馆长李天锡书写的楹联:“陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤。”它见证了一人黄袍加身,代周称帝,建立宋朝的一幕。这“一人”指的是

A.李世民 B.李隆基 C.赵匡胤 D.朱元璋

【答案】C

【解析】

【详解】

由题干中的“陈桥兵变”“黄袍加身”,然后结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝,改国号为宋,以开封为都城,史称北宋,所以C项符合题意;626年,李世民即位,次年改年号为“贞观”,他就是历史上著名的唐太宗,所以A项不符合题意;唐玄宗李隆基在位的前期,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”,所以B项不符合题意;1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府,他就是明太祖,所以D项不符合题意;故本题答案为C。

8 .建构示意图是历史学习的重要方法。下图中的措施产生的影响是

A.强化了中央集权 B.促进了贸易发展

C.推动了文化昌盛 D.增强了军事力量

【答案】A

【解析】

【详解】

根据“设置通判、设置转运使、派文官任知州”结合所学知识可知,为了加强中央集权,宋太祖在地方派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换的制度,还在各州府设立通判,以分知州的权力。下令取消节度使收税的权力,税收由中央掌控,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央,A符合题意;派文官任知州与“促进了贸易发展”“推动了文化昌盛”不符,BC排除;增强了军事力量与设置转运使没有直接关系,D排除。故选择A。

9 .下图反映了北宋哪一方面的政治改革措施( )

A.削弱相权 B.加强中央集权 C.改革科举制度 D.重文轻武的政策

【答案】B

【解析】结合所学知识可知,该漫画体现了北宋一方面集中兵权,另一方面将地方财政收入的大部分收归中央,严重削弱了地方的财权和军权,从而加强了中央的权力,选项B符合题意;而选项A的内容材料也体现不出;选项C是唐朝时期就实行的政策;选项D材料并未体现重文轻武的政策;因此材料主要说的是加强中央集权的措施,故选B。

10 .如下图,示意图中①处应填的是

A.分设三省 B.削弱相权 C.设置通判 D.组建禁军

【答案】C

【解析】

【详解】

根据“郡县”、“刺史”、“行省”等都与地方行政制度有关,所以宋代地方行政制度上是设置通判,故选C;ABD都与地方行政制度无关,排除。

11 .如下图是东晋至北宋时期平民子弟在政府官员群体中所占比例示意图,唐宋时期这一比例变化与下列哪一制度的实行密切相关?( )

A.九品中正制 B.分封制 C.士族制 D.科举制

【答案】D

【解析】

【详解】

根据所学可知,科举制创立于隋朝,是一种用考试办法选拔官员的制度,唐宋不断完善科举制,使一些平民子弟得以晋升为官僚,扩大了统治基础,故D符合题意;九品中正制使世家豪族垄断选官权力,故A不符合题意;分封制是西周的地方行政制度,故B不符合题意;士族制不利于公平选拔人才,故C不符合题意。故选D。

12 .下图中的陈桥驿纪念馆门柱上镌刻着:“陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤。”与此相关的历史人物是( )

A.李世民 B.武则天 C.赵普 D.赵匡胤

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干信息:陈桥兵变、黄袍加身可知,与此相关的历史人物是赵匡胤。960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,改国号为宋,定都开封,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。D项符合题意,故此题选D。

13 .下图中是宋朝的一位皇帝用这种办法解除了一些大将和节度使的权力,从而加强了中央集权。他是( )

A.宋太祖

B.宋太宗

C.宋真宗

D.宋高宗

【答案】A

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,961年,宋太祖赵匡胤召集石守信等禁军将领举行酒宴会,以威胁和利诱相结合的手段,解除了他们的兵权,史称“杯酒释兵权”。这样就把全国的武装力量的最高统帅权收回了皇帝手中,有效的加强了中央集权。因此只有选项A符合题意,故选A。

14 .观察下面两幅地图,可以得出的结论是北宋( )

A.结束了中原和南方的分裂割据局面

B.解决了地方与中央外重内轻的问题

C.建立了一个统一的多民族大帝国

D.达到了我国古代封建王朝的顶峰

【答案】A

【解析】

【详解】

根据所学知识,第一幅图是五代十国形势图,第二幅图是北宋形势图。宋朝建立时,五代十国的分裂局面已出现统一的趋势,宋太祖和他的后继者们依照先南后北的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面,A正确;材料两幅图片没有涉及地方与中央的轻重问题,排除B;北宋只是结束了五代十国的分裂割据局面,并没有实现全国大统一,当时与北宋并立的有辽等少数民族政权,排除C;两幅图片反映了从五代十国到宋朝与少数民族政权并立,得不出北宋达到了我国古代封建王朝的巅峰的结论,排除D。故选A。

15 .某历史兴趣小组在研究宋代历史时收集到以下两组材料,据此我们可以得出宋代的政治特点是( )

时代 统治(年) 录取进士 总人数(人) 平均每年 录取人数(人)

宋太祖 17 188 12

宋太宗 21 1487 71

宋真宗 25 1760 71

宋仁宗 41 4561 112

一组 朝廷授予武将带兵出征的“阵图” 二组 宋代科举考试录取情况

A.武将都由文官担任 B.重文轻武

C.加强中央集权 D.科举制发展

【答案】B

【解析】

【详解】

根据材料可知,一组材料反映了宋代武将外出带兵打仗连排兵布阵都要受到朝廷约束,体现了“轻武”的特点,二组材料反映了宋代四位皇帝在位时期不断增加科举考试的录取人数,体现了“重文”的特点,故B项符合题意;武将都由文官担任在材料中没有体现,故A不符合题意;加强中央集权是材料所反映措施的目的,不是政治特点,故C不符合题意;科举制发展没有反映一组材料的内容,属于以偏概全,故D不符合题意;故本题选B。

16 .中国人民银行于1988年发行中国杰出历史人物金银纪念币一套。该套金银币共有1金4银5枚金银币,均为中华人民共和国法定货币。其中那1枚金币如图所示。该图中历史人物的主要功绩是

A.发动陈桥兵变夺取后周政权 B.奠定了北宋社会发展的基础

C.派文臣担任各地州县的长官 D.使北宋与西夏边界贸易兴旺

【答案】B

【解析】

【详解】

由图片信息“赵匡胤金币”并结合所学知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。赵匡胤采取了一系列加强中央集权的措施,奠定了北宋社会发展的基础。所以图中历史人物的主要功绩是奠定了北宋社会发展的基础,B项符合题意;而ACD三项均不是赵匡胤的主要历史功绩,排除。故选B。

17 .如图是某书的目录节选,反映了北宋

A.与辽保持长期的和平 B.军队战斗力得到提高

C.解除统兵将领的兵权 D.实行重文轻武的政策

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

分析某书的目录节选可知,体现了宋朝实行重文轻武的政策。宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。选项D符合题意;ABC项与材料内容不符。故选D。

18 .了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。与如下图①处对应的朝代是( )

A.北宋 B.南宋 C.辽 D.西夏

【答案】A

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,①创建于960年,灭亡于1127年,正处于五代十国中后期,此应为北宋。显德七年(960年),后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,建立宋朝,定都东京开封府(河南开封),改元建隆。后通过杯酒释兵权,将兵权与财政权集中于中央,避免了中晚唐藩镇割据的乱象。但也导致宋朝与辽国、西夏、金国的战争中失利。靖康元年(1126年)发生靖康之难,1127年被金国灭亡。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

19 .下图是一幅残缺的中国古代“地方机构示意图”。请依据留存信息,判断该图反映的朝代是

A.汉朝

B.唐朝

C.宋朝

D.元朝

【答案】C

【解析】根据题干“地方机构示意图”中的关键信息“通判”结合所学知识可知,在地方(政权),宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县的长官,陆续取代原来藩镇手下的爪牙。为防止知州的权力过大难以控制,实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;还在各州府设置通判,以分知州的权力。因此,本题正确的选项是C。

点睛:解答本题的关键要熟悉北宋的地方政治制度。宋朝在地方上设了以前没有的官职,后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

20 .从下图的连环画中,我们可以了解哪一位人物成为帝王的历史( )

A.汉高祖刘邦

B.隋文帝杨坚

C.唐高祖李渊

D.宋太祖赵匡胤

【答案】D

【解析】根据连环画《黄袍加身》结合所学知识可知,960年后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,手下的将士把一件黄袍披在他身上,高呼“万岁”,赵匡胤建立了宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖,北宋建立以后陆续消灭割据政权,结束了分裂局面。因此连环画《黄袍加身》反映了宋太祖赵匡胤成为帝王的历史,故选D。

21 .右图是我国发行的一枚《京剧净角》邮票,图中人物曾任北宋开封府尹,是百姓心目中的清官。他是

A.管仲 B.曹操

C.包拯 D.李鸿章

【答案】C

【解析】

试题分析:本题考查的是北宋时期的历史人物。图中人物是包拯,曾任北宋开封府尹,人称“包青天”,是百姓心目中的清官。管仲是春秋时期的齐国的政治家、改革家。曹操是东汉末年的政治家、军事家。李鸿章是清朝末期著名的全权大臣,洋务运动的代表人物之一。所以答案选C。

考点:北师大版七年级下册·多元文化交融与社会经济高度发展·丰富多彩的社会生活·北宋开封

22 .如图反映了唐、宋两朝人们不同的人生价值取向。导致由“宁为百夫长”到“唯有读书高”变化的主要原因是

A.科举制度的创立 B.重农抑商政策的实施

C.重文轻武政策的推行 D.皇帝喜爱读书

【答案】C

【解析】

【详解】

根据题干图片可知,图片反映了唐、宋两朝人们不同的人生价值取向。导致由“宁为百夫长”到“唯有读书高”变化的主要原因是重文轻武政策的推行。故C正确;科举制度创立是在隋朝时期,故排除A项;材料没有涉及重农抑商,故排除B项;D项说法错误,故排除D项。故选C。

23 .下图体现了北宋加强中央集权的哪项举措

A.控制军权

B.强化军权

C.集中财权

D.设转运使

【答案】A

【解析】

【详解】

根据所学知识可知禁军是直辖属于北宋皇帝,担任护卫帝王或皇宫、首都警备任务的军队。由此可知这是北宋时期控制军权的措施,故A正确。材料没有体现强化军权,故排除B项。材料是军事角度,CD与材料不符,故排除CD项。故选A。

24 .做笔记是学习历史的一种有效方法,下图是小明整理宋朝的学习笔记,请你根据笔记内容,概括他的学习主题

A.宋朝的开拓进取 B.宋朝的重文轻武

C.宋朝的中西贯通 D.宋朝的民族交融

【答案】B

【解析】

【详解】

根据题干图片内容结合所学知识可知,图片内容反映的是宋朝的重文轻武。宋太祖为了加强中央集权,军事上:解除禁军将领的兵权;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换将领,定期换防。政治上:①在中央,采取分化事权的办法,削弱相权;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权。②在地方,派文臣担任各地州县的长官并频繁调动。B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

25 .下图是陈桥驿纪念馆,上而的楹联是,陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤。他见证了一人黄袍加身,代周称帝,建立宋朝的一幕,这“一人”是?

A.寇准

B.赵匡胤

C.岳飞

D.赵构

【答案】B

【解析】

【详解】

根据题干中的关键信息“陈桥兵变”“黄袍加身”“代周称帝,建立宋朝”及所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在河南开封陈桥驿发动兵变,夺取政权,建立宋朝,以开封为都城,历史上称北宋。赵匡胤就是宋太祖。故正确答案为B。ACD均与题干信息不符,故选B。

26 .下图是中国某一时代的形势图。从图片内容判断,该图的主题最可能为( )

A.春秋的尊王攘夷 B.秦朝郡县制的推广

C.北宋与少数民族政权并存 D.元朝民族融合

【答案】C

【解析】结合所学知识可知,该图是北宋与辽、西夏并立形势示意图,图中甲乙是以兄弟相称,丙向乙称臣,丙从属于乙,由此可知,甲是辽,乙是北宋,丙是西夏,因为北宋与辽之间发生了澶州之战,后来签订澶渊之盟,以兄弟相称,北宋与西夏之间也曾经发生战争,后来议和,西向北宋称臣,北宋给西夏岁币,而西夏由于国力较弱,成为辽的附属国。所以答案选C。

27 .某历史兴趣小组同学搜集了一组中国古代封建帝王的图像。请你按时间先后顺序排列

A.①②③④

B.①③④②

C.②①③④

D.②③①④

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学可知,李世民是唐代皇帝、乾隆是清代皇帝、赵匡胤建立北宋、朱元璋建立明朝,故按时间先后顺序排列是B ①③④②;ACD排列顺序错误,不合题意。故此题选B。

28 .下列判断不正确的是( )

对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断

A 中央机构的要职由文人出任 √

B 文臣掌握国家的军事大权 √

C 扩大科举考试录取名额 ×

D 武将只有调动军队的权利 ×

A.A B.B C.C D.D

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,宋朝时期的皇帝扩大科举考试的录取名额,并且采取糊名法、誊录制等方式规范考试程序,因此C说法错误,符合题意;ABD关于宋朝重文轻武的描述均正确,不符合题意。故选C。

29 .北宋统治者的举措与其产生影响的匹配,正确的是

选项 举措 影响

A. 解除禁军高级将领的兵权 提高了军队的战斗力

B. 重用文臣掌握军政大权 防止武将专横跋扈的弊端重现

C. 对州县长官实行“三年一换”制度 有利于提高官员的办事效率

D. 地方设置转运使 有效地监控地方知州

A.A B.B C.C D.D

【答案】B

【解析】

【详解】

依据题干和所学的识,北宋时期为了防止武将拥兵自重,采取重文轻武的政策,重用文臣掌握军政大权,防止武将专横跋扈的弊端重现,有利于维护政权的稳定,B正确;北宋解除禁军高级将领的兵权,采取重文轻武的政策,不利于提高军队战斗力,A排除;北宋时期加强中央集权的措施造成冗官的局面,不利于提高办事效率,C排除;北宋在地方设置通判监控地方知州,D排除。故选B。

30 .下面表格为宋太祖时期中央所辖州县数量统计表。根据表中的信息,可以看出宋初( )

A.科举改革成效显著 B.地方治理得到强化

C.经济重心南移加快 D.地方机构日渐臃肿

【答案】B

【解析】

【详解】

分析题干的“宋太祖时期中央所辖州县数量统计表”数据可以看出,从公元960年到公元979年,北宋所辖州县数量不断增多,反映出地方治理得到强化,故B符合题意;科举改革成效显著与题干信息无关,排除A;经济重心南移加快与题干材料无关,排除C;地方机构日渐臃肿在题干材料中不能体现,排除D。故选B。

31 .北宋时期,最高军事指挥机构是枢密院。下表是这一最高军事机构文武官员的占比情况。该材料反映出宋朝( )

宋太祖 宋太宗 宋真宗 宋仁宗 宋英宗 宋神宗 宋哲宗 宋徽宗 宋钦宗

武职出身 60% 40% 34% 21% 8% 7% —— 8% 8%

文职出身 40% 60% 66% 79% 92% 93% 100% 92% 92%

A.等级森严 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.重文轻武

【答案】D

【解析】

【详解】

根据图表数据可知:北宋历朝枢密院长官武职出身的正职长官人数远少于文职出身的人数,甚至在宋哲宗时期没有武职出身的枢密院长官。结合所学知识可知:宋代重用文臣掌握军事大权,体现了重文轻武的治国特点,D项符合题意;材料不能体现等级森严、藩镇割据,故选项AB不符合题意;材料不能体现宦官专权,且与史实不符,故选项C不符合题意。故答案为D。

32 .下侧数据反映了宋代推行的政策是( )

朝代 榜数 取士总数 年均取士

唐 266 6603 23(进士)

宋 130 11000 340(进士)

元 16 1139 12(进士)

A.重农抑商 B.设立行省 C.重文轻武 D.闭关锁国

【答案】C

【解析】

【详解】

由表中分析可知,宋朝取士总数以及年均取士都是居三个朝代首位,然后结合所学知识可知,宋朝推行重文轻武的政策,科举取士名额大大幅度增加,科举制的发展,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,所以C项符合题意;重农抑商是中国历代封建王朝最基本的经济指导思想,所以A项不符合题意;元朝时,设立行省,所以B项不符合题意;清朝时期实行闭关锁国政策,所以D项不符合题意。故本题答案为C。

33 .人物评价是历史学习的重要内容,以下对下图人物评价正确的有

①发动陈桥兵变,建立北宋王朝

②在地方上设转运使,消除地方割据的经济基础

③通过“杯酒释兵权”控制军权

④在地方设“通判”,加强中央对地方的控制

⑤废行省,设三司

A.①②③⑤ B.②③④⑤ C.①②③④ D.①②③④⑤

【答案】C

【解析】

【详解】

题干中的图片是宋太祖赵匡胤,①960年赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋王朝,符合题意;②北宋建立后,赵匡胤在地方上设转运使,消除地方割据的经济基础,把地方财赋收归中央,符合题意;③项宋太祖通过“杯酒释兵权” 牢牢地控制了军队,掌握了军权,符合题意;④项宋太祖在地方设“通判”,以分知州的权力,加强中央对地方的控制,符合题意;⑤明朝时期废行省,设三司,排除。所以C符合题意,ABD排除。故选择C。

34 .读图,答问题

(幸福的生活)

图(a)科举考试图

图(b)清明上河图

(1)图(a)中的科举制度创立于何时?宋代相当一部分官员出自科举考试,这反映什么样的政策?

(2)图(b)描绘了哪一城市的繁荣景象?当时该城内有许多娱乐兼营商业的场所,称为什么?

(多彩的风貌)

图(c)燃爆竹

图(d)祭扫

图(e)蹴鞠

(3)图(c)和图(d)分别反映的是宋代什么节日的习俗?

(4)蹴鞠是哪一现代运动的鼻祖?

(文明的思考)

(5)结合上述探究,谈谈你对宋朝社会生活的认识。

【答案】(1)隋朝;重文轻武。

(2)东京;瓦子。

(3)元旦(现在的春节)清明节。

(4)足球。

(5)宋代商品经济繁荣,市民生活丰富多彩。

【解析】

【详解】

(1)结合所学可知,隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科创立,标志着科举制的正式确立。为防止唐末以来武将专横的弊端,从宋太祖开始有意重用文臣,实行重文轻武的政策。宋朝注重发展文教事业,增加科举取士名额,提高进士地位,对宋代社会产生了深远影响。

(2)结合所学可知,清明上河图生动记录了中国十二世纪北宋都城东京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证。随着城市的繁荣,宋代开封城内有许多娱乐兼营商业的场所叫作“瓦子”。

(3)结合所学可知,今天的传统节日如春节、元宵节、中秋节等,在宋代都有了。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年,清明节的祭扫等一直流传至今。

(4) 结合所学可知,“蹴鞠”就是指古人以脚蹴、蹋、踢皮球的活动,类似今日的足球。宋代已经出现了蹴鞠组织与蹴鞠艺人。

(5)结合所学可知,宋朝时期在商业、贸易、文化、教育等方面十分发达,商品经济繁荣,在社会生活方面呈现出丰富多彩的景象,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活相当丰富。

35 .自古以来,“考试”是选拔人才的有效手段。阅读下表,回答问题。

(隋朝) 材料一:

隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏扬《中国人史纲》 (1)材料一中“改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员”的制度是什么?这一制度在隋朝哪位皇帝在位期间正式确立?其确立的标志又是什么?

(唐朝) 材料二:

唐代诗歌在中国古代、一枝独秀……科举制度在唐朝走向完备,在科举考试中以诗赋为主要标准的进士科备受国人青眯,这对唐诗的繁荣也起到了至关重要的作用。

——郭桂花《科举与唐诗的繁荣》 (2)结合所学知识,说出在辉煌灿烂的唐朝诗坛中享有“诗仙”美名的是谁?材料二指出唐诗繁荣的重要原因是什么?这一时期唐太宗和武则天分别对科举制度的完善作出了怎样的贡献?

(宋朝) 材料三:

(3)材料三中为方便宋朝读书人“打通权利之门”,政府采取了什么措施?你认为“宋朝读书风气很浓”的科技原因是什么?

(4)综上所述,谈谈科举制度的发展对古代社会产生了什么积极影响?

【答案】(1)科举制度,隋炀帝,进士科的设立。

(2)李白,在科举考试中以诗赋为主要标准的进士科备受国人青眯,增加科举考试科目鼓励世人报考进士科逐渐成为最重要的科目,设立殿试。

(3)重文轻武,活字印刷术的发明。

(4)有利于国家选拔人才;有利于文学艺术的繁荣。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)材料一,依据所学可知,材料中“改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员”的制度是科举制度,隋文帝时期实行分科考试的方式选拔人才,隋炀帝时期,建立进士科,正式标志着科举制度的确立。

(2)结合所学知识,李白号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”;这一时期,在科举考试中以诗赋为主要标准的进士科备受国人青眯,增加科举考试科目鼓励世人报考进士科逐渐成为最重要的科目,武则天时期设立殿试。

(3)依据材料三的内容,结合所学可知,为方便宋朝读书人“打通权利之门”,宋朝时期政府采取了重文轻武的政策,活字印刷术的发明是“宋朝读书风气很浓”的科技原因。

(4)综上题干材料的内容,科举制度的发展,有利于国家选拔人才;有利于文学艺术的繁荣;有利于社会稳定和发展。

(

1

)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源