第18课 东晋南朝时期江南地区的开发 图表题专练(含解析)

文档属性

| 名称 | 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发 图表题专练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第18课 东晋南朝时期江南地区的开发 图册

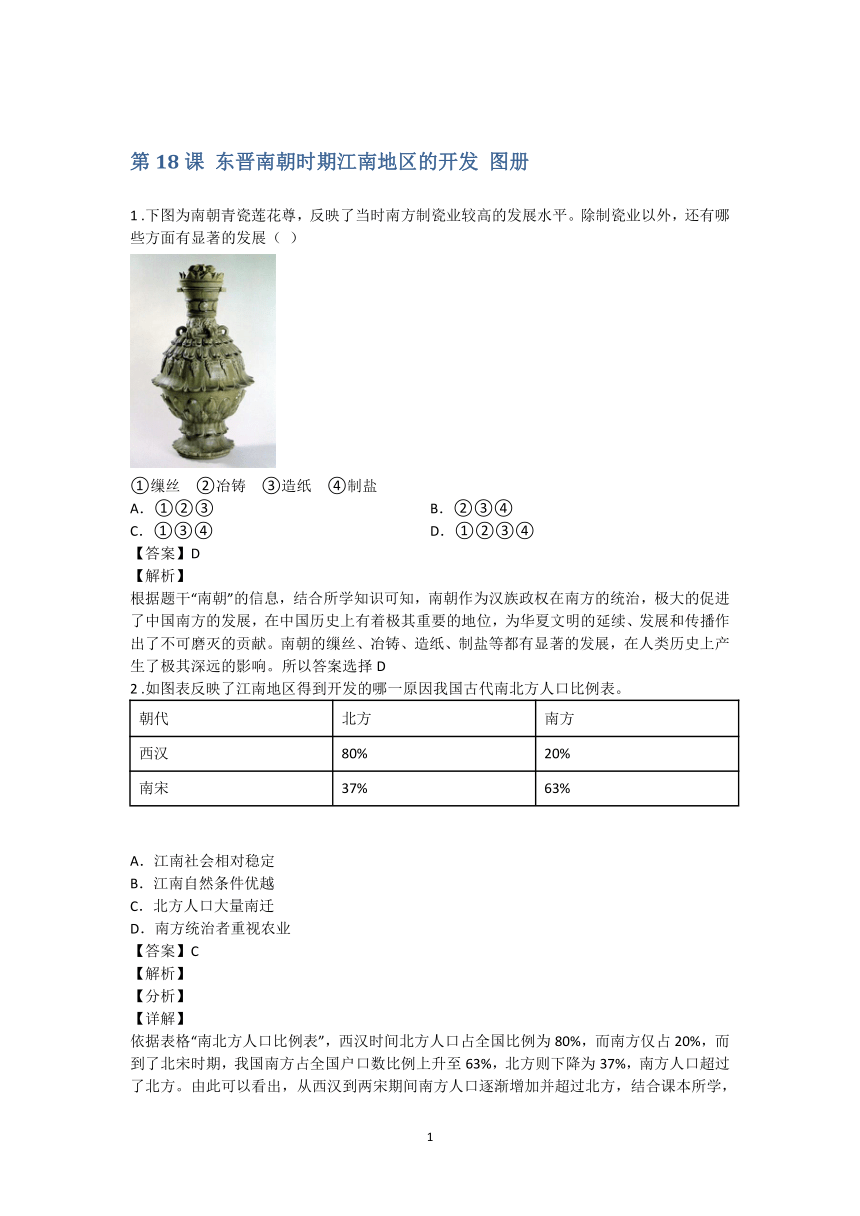

1 .下图为南朝青瓷莲花尊,反映了当时南方制瓷业较高的发展水平。除制瓷业以外,还有哪些方面有显著的发展( )

①缫丝 ②冶铸 ③造纸 ④制盐

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④

【答案】D

【解析】

根据题干“南朝”的信息,结合所学知识可知,南朝作为汉族政权在南方的统治,极大的促进了中国南方的发展,在中国历史上有着极其重要的地位,为华夏文明的延续、发展和传播作出了不可磨灭的贡献。南朝的缫丝、冶铸、造纸、制盐等都有显著的发展,在人类历史上产生了极其深远的影响。所以答案选择D

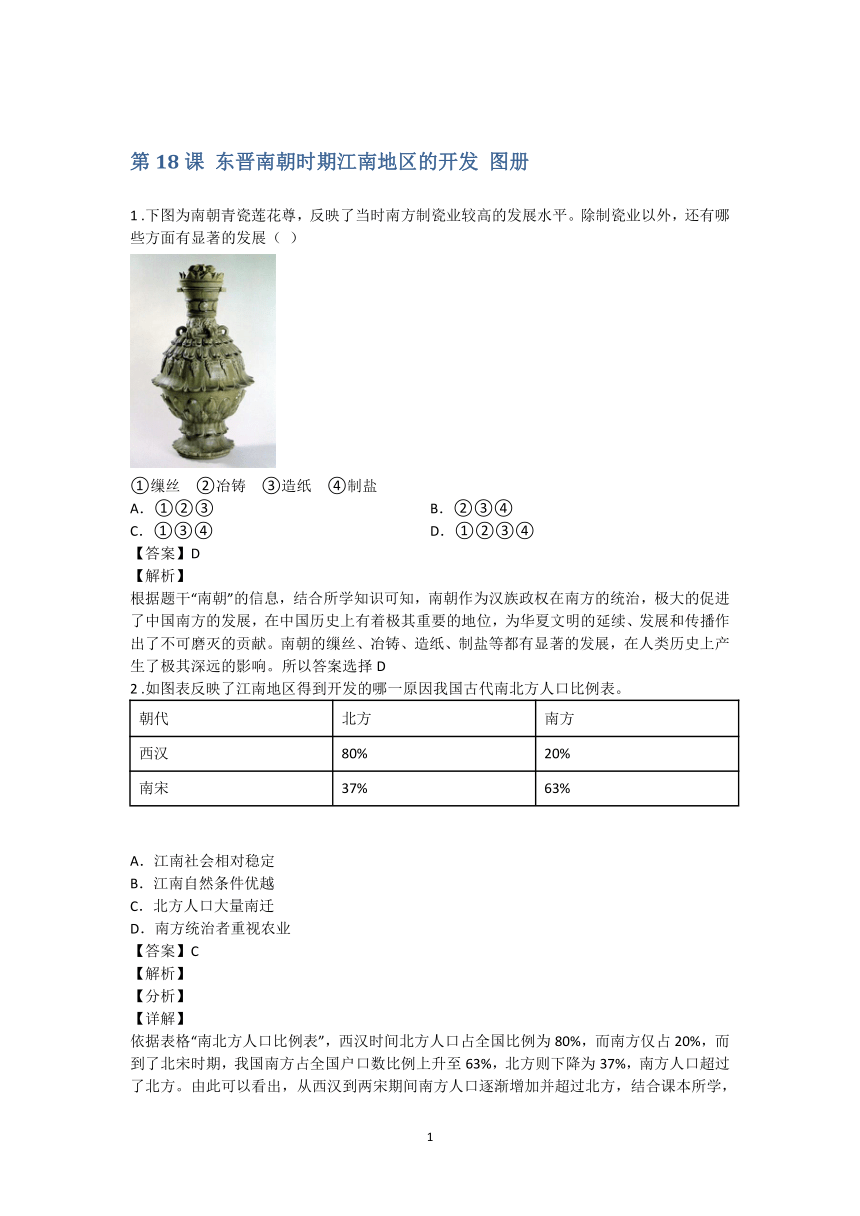

2 .如图表反映了江南地区得到开发的哪一原因我国古代南北方人口比例表。

朝代 北方 南方

西汉 80% 20%

南宋 37% 63%

A.江南社会相对稳定

B.江南自然条件优越

C.北方人口大量南迁

D.南方统治者重视农业

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

依据表格“南北方人口比例表”,西汉时间北方人口占全国比例为80%,而南方仅占20%,而到了北宋时期,我国南方占全国户口数比例上升至63%,北方则下降为37%,南方人口超过了北方。由此可以看出,从西汉到两宋期间南方人口逐渐增加并超过北方,结合课本所学,南宋时期南方的战乱较少,北方人口大量南迁,带去了先进生产技术,促使南方农业发展速度加快,逐渐超过北方。C项符合题意。表格内信息不能反映ABD三项内容,不合题意。由此可知ABD三项不合题意,故选择C。

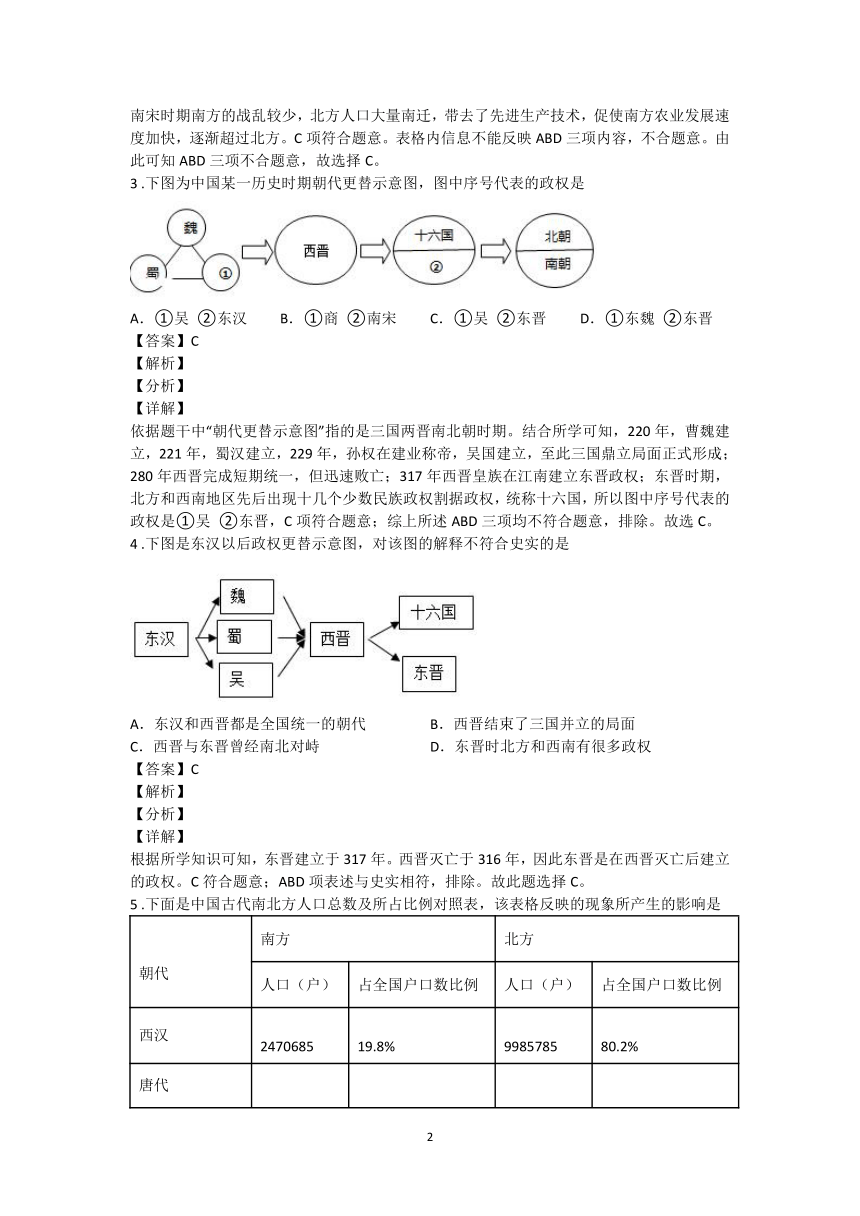

3 .下图为中国某一历史时期朝代更替示意图,图中序号代表的政权是

A.①吴 ②东汉 B.①商 ②南宋 C.①吴 ②东晋 D.①东魏 ②东晋

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干中“朝代更替示意图”指的是三国两晋南北朝时期。结合所学可知,220年,曹魏建立,221年,蜀汉建立,229年,孙权在建业称帝,吴国建立,至此三国鼎立局面正式形成;280年西晋完成短期统一,但迅速败亡;317年西晋皇族在江南建立东晋政权;东晋时期,北方和西南地区先后出现十几个少数民族政权割据政权,统称十六国,所以图中序号代表的政权是①吴 ②东晋,C项符合题意;综上所述ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

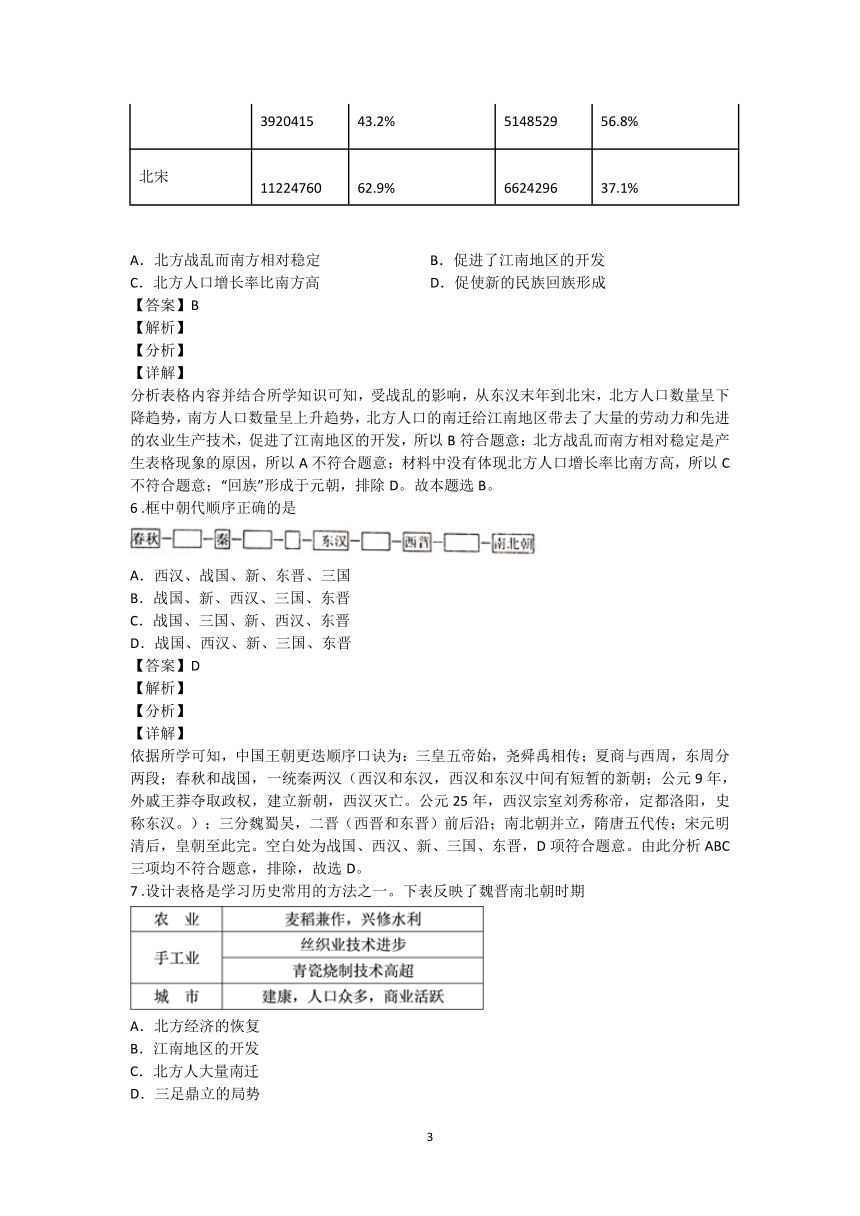

4 .下图是东汉以后政权更替示意图,对该图的解释不符合史实的是

A.东汉和西晋都是全国统一的朝代 B.西晋结束了三国并立的局面

C.西晋与东晋曾经南北对峙 D.东晋时北方和西南有很多政权

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学知识可知,东晋建立于317年。西晋灭亡于316年,因此东晋是在西晋灭亡后建立的政权。C符合题意;ABD项表述与史实相符,排除。故此题选择C。

5 .下面是中国古代南北方人口总数及所占比例对照表,该表格反映的现象所产生的影响是

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉

2470685

19.8%

9985785

80.2%

唐代

3920415

43.2%

5148529

56.8%

北宋

11224760

62.9%

6624296

37.1%

A.北方战乱而南方相对稳定 B.促进了江南地区的开发

C.北方人口增长率比南方高 D.促使新的民族回族形成

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

分析表格内容并结合所学知识可知,受战乱的影响,从东汉末年到北宋,北方人口数量呈下降趋势,南方人口数量呈上升趋势,北方人口的南迁给江南地区带去了大量的劳动力和先进的农业生产技术,促进了江南地区的开发,所以B符合题意;北方战乱而南方相对稳定是产生表格现象的原因,所以A不符合题意;材料中没有体现北方人口增长率比南方高,所以C不符合题意;“回族”形成于元朝,排除D。故本题选B。

6 .框中朝代顺序正确的是

A.西汉、战国、新、东晋、三国

B.战国、新、西汉、三国、东晋

C.战国、三国、新、西汉、东晋

D.战国、西汉、新、三国、东晋

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学可知,中国王朝更迭顺序口诀为:三皇五帝始,尧舜禹相传;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉(西汉和东汉,西汉和东汉中间有短暂的新朝;公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。公元25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。);三分魏蜀吴,二晋(西晋和东晋)前后沿;南北朝并立,隋唐五代传;宋元明清后,皇朝至此完。空白处为战国、西汉、新、三国、东晋,D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

7 .设计表格是学习历史常用的方法之一。下表反映了魏晋南北朝时期

A.北方经济的恢复

B.江南地区的开发

C.北方人大量南迁

D.三足鼎立的局势

【答案】B

【解析】

【详解】

依据表格内容可知,东晋南朝时期,农业发达,麦稻兼作,兴修水利;手工业方面,丝织业技术进步,青瓷烧制技术提高;城市人口众多。由此可知,表格内容所反映的是东晋南朝时期江南经济发展的开发,所以B项符合题意;北方经济的恢复,北方人大量南迁,三足鼎立的局势,这三项在表格中体现不出来。由此分析ACD三项不符合题意,故选B。

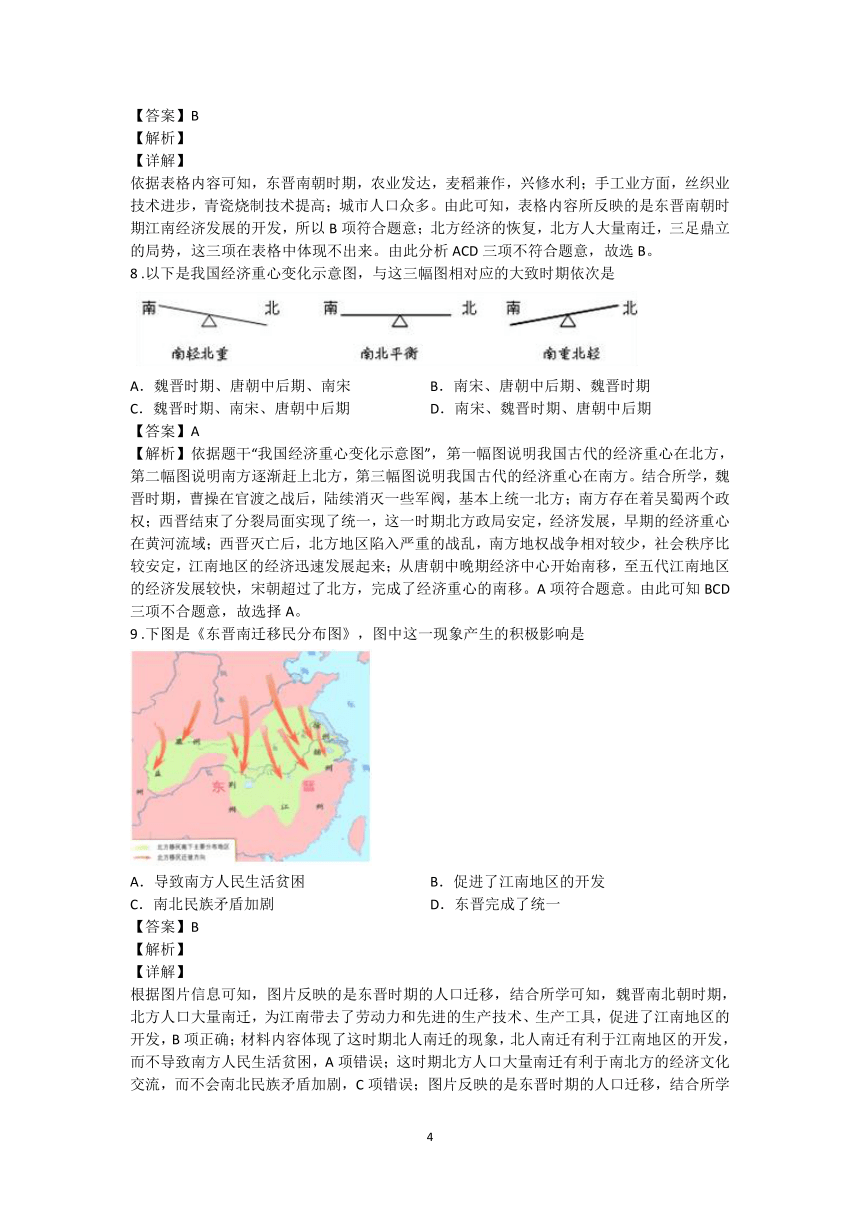

8 .以下是我国经济重心变化示意图,与这三幅图相对应的大致时期依次是

A.魏晋时期、唐朝中后期、南宋 B.南宋、唐朝中后期、魏晋时期

C.魏晋时期、南宋、唐朝中后期 D.南宋、魏晋时期、唐朝中后期

【答案】A

【解析】依据题干“我国经济重心变化示意图”,第一幅图说明我国古代的经济重心在北方,第二幅图说明南方逐渐赶上北方,第三幅图说明我国古代的经济重心在南方。结合所学,魏晋时期,曹操在官渡之战后,陆续消灭一些军阀,基本上统一北方;南方存在着吴蜀两个政权;西晋结束了分裂局面实现了统一,这一时期北方政局安定,经济发展,早期的经济重心在黄河流域;西晋灭亡后,北方地区陷入严重的战乱,南方地权战争相对较少,社会秩序比较安定,江南地区的经济迅速发展起来;从唐朝中晚期经济中心开始南移,至五代江南地区的经济发展较快,宋朝超过了北方,完成了经济重心的南移。A项符合题意。由此可知BCD三项不合题意,故选择A。

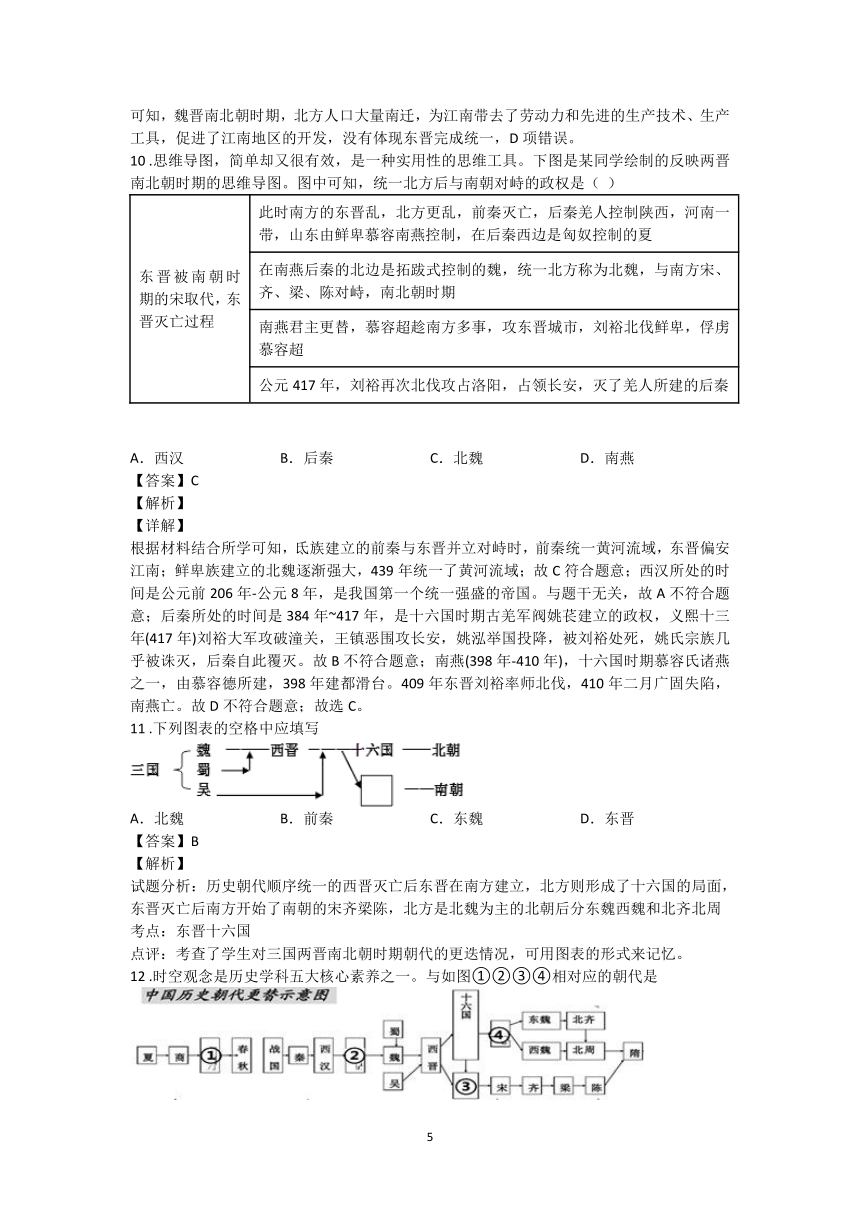

9 .下图是《东晋南迁移民分布图》,图中这一现象产生的积极影响是

A.导致南方人民生活贫困 B.促进了江南地区的开发

C.南北民族矛盾加剧 D.东晋完成了统一

【答案】B

【解析】

【详解】

根据图片信息可知,图片反映的是东晋时期的人口迁移,结合所学可知,魏晋南北朝时期,北方人口大量南迁,为江南带去了劳动力和先进的生产技术、生产工具,促进了江南地区的开发,B项正确;材料内容体现了这时期北人南迁的现象,北人南迁有利于江南地区的开发,而不导致南方人民生活贫困,A项错误;这时期北方人口大量南迁有利于南北方的经济文化交流,而不会南北民族矛盾加剧,C项错误;图片反映的是东晋时期的人口迁移,结合所学可知,魏晋南北朝时期,北方人口大量南迁,为江南带去了劳动力和先进的生产技术、生产工具,促进了江南地区的开发,没有体现东晋完成统一,D项错误。

10 .思维导图,简单却又很有效,是一种实用性的思维工具。下图是某同学绘制的反映两晋南北朝时期的思维导图。图中可知,统一北方后与南朝对峙的政权是( )

东晋被南朝时期的宋取代,东晋灭亡过程 此时南方的东晋乱,北方更乱,前秦灭亡,后秦羌人控制陕西,河南一带,山东由鲜卑慕容南燕控制,在后秦西边是匈奴控制的夏

在南燕后秦的北边是拓跋式控制的魏,统一北方称为北魏,与南方宋、齐、梁、陈对峙,南北朝时期

南燕君主更替,慕容超趁南方多事,攻东晋城市,刘裕北伐鲜卑,俘虏慕容超

公元417年,刘裕再次北伐攻占洛阳,占领长安,灭了羌人所建的后秦

A.西汉 B.后秦 C.北魏 D.南燕

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料结合所学可知,氐族建立的前秦与东晋并立对峙时,前秦统一黄河流域,东晋偏安江南;鲜卑族建立的北魏逐渐强大,439年统一了黄河流域;故C符合题意;西汉所处的时间是公元前206年-公元8年,是我国第一个统一强盛的帝国。与题干无关,故A不符合题意;后秦所处的时间是384年~417年,是十六国时期古羌军阀姚苌建立的政权,义熙十三年(417年)刘裕大军攻破潼关,王镇恶围攻长安,姚泓举国投降,被刘裕处死,姚氏宗族几乎被诛灭,后秦自此覆灭。故B不符合题意;南燕(398年-410年),十六国时期慕容氏诸燕之一,由慕容德所建,398年建都滑台。409年东晋刘裕率师北伐,410年二月广固失陷,南燕亡。故D不符合题意;故选C。

11 .下列图表的空格中应填写

A.北魏 B.前秦 C.东魏 D.东晋

【答案】B

【解析】

试题分析:历史朝代顺序统一的西晋灭亡后东晋在南方建立,北方则形成了十六国的局面,东晋灭亡后南方开始了南朝的宋齐梁陈,北方是北魏为主的北朝后分东魏西魏和北齐北周

考点:东晋十六国

点评:考查了学生对三国两晋南北朝时期朝代的更迭情况,可用图表的形式来记忆。

12 .时空观念是历史学科五大核心素养之一。与如图①②③④相对应的朝代是

A.①西周 ②三国 ③东晋 ④北朝 B.①东周 ②东汉 ③南朝 ④北魏

C.①东周 ②三国 ③南朝 ④北朝 D.①西周 ②东汉 ③东晋 ④北魏

【答案】D

【解析】

【详解】

依据所学知识可知,继夏商朝之后的是西周,西周灭亡后是东周,东周末年后进入春秋战国时期,之后秦始皇灭六国建立秦朝,秦朝之后是西汉和东汉,东汉末年出现三国鼎力的局面,西晋统一三国后,进入南北朝时期,北魏后来分裂为了东魏和西魏。所以①②③④分别相对应的朝代是西周、东汉、东晋、北魏。ABC项与题意不符,D项符合题意,故选D。

【点睛】

解答本题的关键是掌握我国古代历史上朝代更替的过程,不要混淆知识点。

13 .下图为某同学做的历史笔记,他记录的是

A.官渡之战

B.长平之战

C.淝水之战

D.巨鹿之战

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干的表格信息,结合所学知识可知,公元383年,东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起了侵略吞并的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军,C项符合题意;官渡之战,是东汉末年“三大战役”之一,此战奠定了曹操统一中国北方的基础,A项不符合题意;长平之战,是秦国率军在赵国的长平一带同赵国军队发生的战争,赵军最终战败,秦国获胜进占长平,此战共斩首坑杀赵军约45万,B项不符合题意;巨鹿之战,是秦末大起义中,项羽率领数万楚军同秦军主力在巨鹿进行的一场重大决战性战役,从此项羽确立了在各路义军中的领导地位,经此一战,秦朝主力尽丧,名存实亡,D项不符合题意;故选C。

14 .如图为淝水之战示意图。交战的双方是

A.前秦和西晋 B.前秦和东晋 C.曹操和袁绍 D.曹操和孙刘联军

【答案】B

【解析】

【详解】

依据所学可知,383年,秦王苻坚强征各族人民,组成九十万军队南下,企图一举消灭东晋。秦军由于军心早已涣散,在晋军的攻击下一退不可遏止。秦军大败,苻坚率部下十多万人逃回北方。淝水之战是我国历史上以少胜多的著名战例。淝水之战后,南北对峙局面形成。淝水之战的交战双方是东晋与前秦,故B符合题意;ACD表述错误,不合题意。故此题选B。

15 .我国古代以少胜多的战役不胜枚举,下表描述的我国古代以少胜多的战役是

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

【答案】C

【解析】

【详解】

依据题干“东晋与前秦”等信息和所学可知,淝水之战是东晋与前秦之间的一次重要战役,结果东晋以少胜多大败前秦,前秦统治瓦解,北方再度陷入分裂混战状态,故C正确;巨鹿之战是秦末农民起义中项羽大败秦军主力的战役,故A错误;官渡之战是东汉末年曹操大败袁绍的战役,为曹操统一北方奠定了基础,故B错误;赤壁之战是东汉末年孙权、刘备联军大败曹操的战役,为三国鼎立局面奠定了基础,故D错误。故选C。

16 .对如图反映的战役的结果描述正确的是

A.东晋收复北方 B.北方重新陷入割据混战状态

C.东晋灭亡 D.前秦的统治持续

【答案】B

【解析】

【详解】

根据所学可知,淝水之战,发生于公元383年,是东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的一系列战役中的决定性战役,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军,它是中国历史上著名的以少胜多的战例,前秦因此衰败灭亡,北方再度陷入分裂和战争之中,故B符合题意;东晋收复一些地方,但没有收复北方,故A不符合题意;东晋取胜,故C不符合题意;前秦很快瓦解,故D不符合题意。故选B。

17 .王小明同学在阅读右侧书籍时,了解到西晋和东晋的建立者分别是( )

A.司马炎和司马昭 B.司马懿和司马炎

C.司马炎和司马睿 D.司马睿和司马昭

【答案】C

【解析】依据所学知识可知,西晋是由晋武帝司马炎于265年取代曹魏政权而建立,国号晋,定都洛阳,史称“西晋”;东晋是由西晋皇室后裔司马睿在南方建立起来的朝廷。故选C。

18 .历史推论离不开史实的正确解读。下表中推论正确的是哪一项?( )

史实 推论

A 光武中兴 反映了西汉社会经济的恢复和发展

B 王与马共天下 反映了东汉初期的政治格局

C 八王之乱 标志着西晋走向衰落

D 黄巾起义 加速了东晋王朝的瓦解

A.A B.B C.C D.D

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识,西晋晋惠帝时期,皇族内部为了争权夺利,发生了八王之乱,使得西晋走向衰落,C正确;光武中兴出现在东汉初期,王与马共天下反映了东晋初期的政治格局,黄巾起义加速了东汉王朝的瓦解,ABD表述错误,不符合题意。故选C。

19 .列表格是学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其反映的是东晋南朝时哪一方面的史实

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步

青瓷烧制技术高超

城市 建康城人口众多

A.江南经济发展的原因 B.北人南迁的原因

C.江南经济发展的表现 D.淝水之战的背景

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干表格的内容,结合所学可知,东晋南朝时期,江南地区经济发展迅速,麦稻兼作,兴修水利,促进了农业的发展,丝织业技术进步和青瓷烧制技术高超促进了手工业的发展,建康城人口众多,体现了商业的发展,由此可知,表格内容体现了江南经济发展的表现,C项符合题意;ABD三项的内容在题干表格中不能体现,不符合题意,排除;故选C。

20 .下列各项内容来自于某历史公众号推送的一个学习资源包

①论文:《我国古代北方作物在南方的推广》

②图片:《南朝青瓷莲花尊》

③视频:《北民南迁与水稻生产技术的进步》

④地图:《东晋形势图》由此可知,该期推送的历史专题是

A.农业的进步 B.政权的更替 C.江南的开发 D.贸易的发展

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

根据《我国古代北方作物在南方的推广》《北民南迁与水稻生产技术的进步》等结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,南方战乱少,相对稳定。北方人为躲避战乱,人口逐渐南迁,他们带去了大量的劳动力,先进的生产技术和生活方式,促进了江南地区的开发;另外,南方统治者重视发展。农业,南北方人民的辛勤劳动等都促进了江南地区的开发。因此推断研究的课题是江南的开发,C符合题意;《南朝青瓷莲花尊》反映的是手工业方面的,A不符合题意;《北民南迁与水稻生产技术的进步》等没有体现政权的更替,B不符合题意;《北民南迁与水稻生产技术的进步》等没有体现贸易的发展,D不符合题意。所以ABD不符合题意,故选择C。

21 .如图所示海外贸易发展的根本原因是

A.南朝政权更替频繁 B.南朝都城定都在建康

C.江南经济得到发展 D.南朝州郡将领势力大

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

根据题干并结合所学知识可知,东晋十六国南北朝时期海外贸易发展的根本原因是江南经济得到发展。由于北方人口大量南迁,带去大量劳动力和生产工具,促进了江南经济的发展,从而使海外贸易兴盛,选项C符合题意;选项ABD不能促进海外贸易的发展,不符合题意。故选C。

22 .学习历史需要关注章节标题,从而把握内容的主旨。与下图目录相关的标题应该是

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家和社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

【答案】D

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,中国在魏晋南北朝时期出现三国鼎立、东晋十六国等政权分立的局面。与此同时北方战乱不断,南方相对稳定,江南地区得到开发。东晋十六国时期和南北朝时期少数民族内迁使得这一时期民族融合加强,故此目录的标题是政权分立与民族融合,D选项符合题意;中国境内早期人类与文明的起源是在元谋人、北京人等时期,A排除;早期国家和社会变革指的是夏商周时期,B排除;统一多民族国家的建立和巩固是秦汉时期的特征,C排除。故选择D。

23 .了解历史发展的基本线索是历史学习的基本要求,下面示意图中空缺处应填写的是

A.曹魏 B.蜀域 C.吴国 D.东晋

【答案】D

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,东晋是门阀士族政治,与北方的五胡十六国并存,其后是南朝四国宋齐梁陈的更替,D符合题意;ABC排除。故本题选D。

24 .单元复习课上,历史老师用PPT展示了如下图片。请判断这一单元的时代特征是

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

【答案】D

【解析】

【详解】

根据图片内容,可知图1是赤壁之战,图2是三国鼎立,图3是淝水之战,图4 是北魏孝文帝改革,结合所学知识可知,208年,孙刘联军在赤壁大败曹军,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础;淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态;北魏孝文帝改革,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。因此三国两晋南北朝时期的时代特征是政权分立与民族交融。选项D符合题意;中国境内早期人类与文明的起源,与北京人等早期人类的代表相关,A排除;早期国家与社会变革,与夏商周时期相关,B排除;统一多民族国家的建立和巩固,与秦汉时期相关,C排除。故选D。

25 .绘制思维导图是学习历史知识的重要方法。下图反映的内容为( )

A.我国三国两晋南北朝的更替 B.我国的民族交往、交流、交融

C.我国的中央集权制度演变 D.我国的人口南迁与南方开发

【答案】A

【解析】

【详解】

根据图示信息可知,东汉之后魏蜀吴三国并立;西晋统一而后,东晋十六国等多个政权并立,由此可见,这展现了我国三国两晋南北朝的更替,故A正确;我国的民族交往、交流、交融,在材料中未涉及,故B错误;我国的中央集权制度演变,与题干无关,故C错误;我国的人口南迁与南方开发,与题干无关,故D错误;故选A。

26 .这是我国历史上十分动乱的时期(见下图),分裂割据长达一百多年。入主中原的北方少数民族统治者“你方唱罢我登场”,对汉族及各少数民族的劳动人民进行了残酷的掠夺和血腥的屠杀,严重地破坏了社会生产力。这一时期是指( )

A.战国时期 B.三国时期 C.十六国时期 D.南北朝时期

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。十六国时期,各国彼此攻战,经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。因此这一时期是指十六国时期。选项C符合题意;战国时期是中国历史上继春秋时期之后的大变革时期,A排除;东汉以后所形成的魏、蜀、吴三国鼎立局面,B排除;在公元420——589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝在健康定都,历史上统称为“南朝”,D排除。故选C。

27 .地图包含有丰富的历史信息,是学习历史的必备工具。下图中方框表示的政权应是

A.西晋 B.东晋 C.五代 D.南宋

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学和材料可知,西晋灭亡后,南方出现东晋,北方出现十六国,形成并存局面,故B符合题意,A不符合题意;唐之后是五代,北宋之后是南宋,故CD均不符合题意。故选B。

28 .下侧“三国两晋南北朝(220-589 年)”脉络图中,字母A标示的朝代是

A.秦朝 B.西汉 C.东晋 D.北宋

【答案】C

【解析】

【详解】

依据所学可知,229年,孙权称帝,定都建业,标志着三国鼎立局面的形成;226年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,西晋建立,280年,西晋灭吴,统一了全国。经过西晋短暂的统一后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,总称为“十六国”。此外,镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称东晋。故字母A是指东晋。秦朝和西汉是统一的国家,在东晋之前成立,排除AB项;北宋是在960年由宋太祖建立,在东晋之后,排除D项;故选C。

29 .下图“▲”应填写的是

A.统一多民族国家的建立与巩固

B.政权并立与民族交融

C.民族政权并立与经济重心南移

D.繁荣与开放的时代

【答案】B

【解析】

根据所学知识可知,三国两晋南北朝时期,用三个课题进行了讲述,其中《三国鼎立》体现了这一时期政权并立的时代特征。《江南开发》以及《孝文帝改革》这两个课题主要体现了民族交融时代特征。因此题干的“ ▲ ”应填写的是政权并立与民族交融。ACD三项不符合题意,故选B。

30 .下列成语典故出自下图所示战役的是

A.一鸣惊人 B.卧崭尝胆 C.闻鸡起舞 D.草木皆兵

【答案】D

【解析】

【详解】

草木皆兵出处《晋书·苻坚载记》。主要意思是公元383年,前秦苻坚出兵攻晋,前锋在安徽寿春洛涧被晋军打败。苻坚登寿春城瞭望,看到晋兵布阵严整,又望见八公山上的草木,以为都是晋兵,认为遇到了劲敌,因而感到害怕。后来就用草木皆兵形容神经过敏、疑神疑鬼的惊恐心理。D项正确;AB项是春秋时期,排除AB;C项是指传说中,东晋时期将领祖逖他年轻时就很有抱负,每次和好友刘琨谈论时局,总是慷慨激昂,满怀义愤,为了报效国家,他们在半夜一听到鸡鸣,就披衣起床,拔剑练武,刻苦锻炼。与图片信息不符合,排除C。

31 .某兴趣小组同学在研究历史上某次著名的以少胜多的战役时,运用了以下的形势示意图,这次战争是( )

A.淝水之战 B.长平之战 C.赤壁之战 D.牧野之战

【答案】A

【解析】根据右图中“晋军”和“秦军”可知反映的是秦晋之间的战争。结合课本所学,383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但因为骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。A符合题意;长平之战发生在战国末期的秦国和赵国之间,B不合题意;公元208年,蜀国的诸葛亮联合吴国的孙权,在赤壁火烧曹操,曹军大败,C不合题意;公元前1046年周武王伐纣,双方在牧野大战,商朝灭亡。D不合题意。由此分析可知BCD不合题意,选择答案A。

点睛:图片选择题,一是从地图中最大限度地获取有效信息,这是解题的关键。从图片中获取信息,“晋军”和“秦军主力”; 二是把获取的信息与所学知识相结合,形成完整的认识,再分析判断选项,得出正确答案。

32 .通过历史图片挖掘背后的历史信息是每一个学生必备的历史学科能力,通过以下图片,你可以了解到哪一场战役的过程( )

A.赤壁之战

B.官渡之战

C.淝水之战

D.巨鹿之战

【答案】C

【解析】结合所学可知,383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。故选C。

33 .下图内容对我国魏晋南北朝时期江南开发产生的影响有

①充实了南方的劳动力

②南方战乱较少,利于发展

③带去了北方先进的生产工具

④传播了北方先进的生产技术

A.①②

B.①③

C.①②③④

D.①③④

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

据题干并结合所学知识可知,当时魏晋南北朝时期北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术、生产工具,① ③ ④项内容都是关于我国魏晋南北朝时期江南开发产生的影响的正确表述,符合题意。所以D符合题意。南方战乱较少,利于发展是魏晋南北朝时期北方人大量南迁的原因,不是影响,②不符合题意,故把包含② 的ABC项排除。故选择D。

【点睛】

解答本题是需要注意从北方人民南迁的角度分析江南经济发展的原因。

34 .下图是一组南朝时期的瓷器,从中我们能够解读到的最准确信息是( )

A.南北经济发展不平衡 B.江南经济得到开发

C.南方手工业的进步 D.南北民族交流频繁

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学可知,南朝时期,南方已经开始开发,它的手工业以制瓷为代表,瓷器发展几乎和北方相当,集中体现了南方手工业的进步,故C符合题意;材料只是说以制瓷为代表的手工业的发展情况,没有涉及南北经济、江南经济开发、南北民族交流等问题,故ABD均不符合题意。故选C。

35 .归纳综合是学习历史的必备能力之一。据下列示意图,概括这一时期历史发展基本趋势。表述不准确的是

A.政权分立到国家统一 B.民族交融的趋势不断加强

C.中央集权在不断强化 D.江南逐步开发

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

本题要求选出错误的选项。材料主要反映三国两晋南北朝时期政权分离到隋朝再次的大一统的信息,没有涉及中央与地方的关系,故排除A,C符合题意;材料反映政权并立或短暂统一,各民族交往密切,民族融合不断加强,排除B;材料反映西晋以后,江南逐步开发的信息,排除D。故选C。

(

1

)

1 .下图为南朝青瓷莲花尊,反映了当时南方制瓷业较高的发展水平。除制瓷业以外,还有哪些方面有显著的发展( )

①缫丝 ②冶铸 ③造纸 ④制盐

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④

【答案】D

【解析】

根据题干“南朝”的信息,结合所学知识可知,南朝作为汉族政权在南方的统治,极大的促进了中国南方的发展,在中国历史上有着极其重要的地位,为华夏文明的延续、发展和传播作出了不可磨灭的贡献。南朝的缫丝、冶铸、造纸、制盐等都有显著的发展,在人类历史上产生了极其深远的影响。所以答案选择D

2 .如图表反映了江南地区得到开发的哪一原因我国古代南北方人口比例表。

朝代 北方 南方

西汉 80% 20%

南宋 37% 63%

A.江南社会相对稳定

B.江南自然条件优越

C.北方人口大量南迁

D.南方统治者重视农业

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

依据表格“南北方人口比例表”,西汉时间北方人口占全国比例为80%,而南方仅占20%,而到了北宋时期,我国南方占全国户口数比例上升至63%,北方则下降为37%,南方人口超过了北方。由此可以看出,从西汉到两宋期间南方人口逐渐增加并超过北方,结合课本所学,南宋时期南方的战乱较少,北方人口大量南迁,带去了先进生产技术,促使南方农业发展速度加快,逐渐超过北方。C项符合题意。表格内信息不能反映ABD三项内容,不合题意。由此可知ABD三项不合题意,故选择C。

3 .下图为中国某一历史时期朝代更替示意图,图中序号代表的政权是

A.①吴 ②东汉 B.①商 ②南宋 C.①吴 ②东晋 D.①东魏 ②东晋

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干中“朝代更替示意图”指的是三国两晋南北朝时期。结合所学可知,220年,曹魏建立,221年,蜀汉建立,229年,孙权在建业称帝,吴国建立,至此三国鼎立局面正式形成;280年西晋完成短期统一,但迅速败亡;317年西晋皇族在江南建立东晋政权;东晋时期,北方和西南地区先后出现十几个少数民族政权割据政权,统称十六国,所以图中序号代表的政权是①吴 ②东晋,C项符合题意;综上所述ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

4 .下图是东汉以后政权更替示意图,对该图的解释不符合史实的是

A.东汉和西晋都是全国统一的朝代 B.西晋结束了三国并立的局面

C.西晋与东晋曾经南北对峙 D.东晋时北方和西南有很多政权

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学知识可知,东晋建立于317年。西晋灭亡于316年,因此东晋是在西晋灭亡后建立的政权。C符合题意;ABD项表述与史实相符,排除。故此题选择C。

5 .下面是中国古代南北方人口总数及所占比例对照表,该表格反映的现象所产生的影响是

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉

2470685

19.8%

9985785

80.2%

唐代

3920415

43.2%

5148529

56.8%

北宋

11224760

62.9%

6624296

37.1%

A.北方战乱而南方相对稳定 B.促进了江南地区的开发

C.北方人口增长率比南方高 D.促使新的民族回族形成

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

分析表格内容并结合所学知识可知,受战乱的影响,从东汉末年到北宋,北方人口数量呈下降趋势,南方人口数量呈上升趋势,北方人口的南迁给江南地区带去了大量的劳动力和先进的农业生产技术,促进了江南地区的开发,所以B符合题意;北方战乱而南方相对稳定是产生表格现象的原因,所以A不符合题意;材料中没有体现北方人口增长率比南方高,所以C不符合题意;“回族”形成于元朝,排除D。故本题选B。

6 .框中朝代顺序正确的是

A.西汉、战国、新、东晋、三国

B.战国、新、西汉、三国、东晋

C.战国、三国、新、西汉、东晋

D.战国、西汉、新、三国、东晋

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学可知,中国王朝更迭顺序口诀为:三皇五帝始,尧舜禹相传;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉(西汉和东汉,西汉和东汉中间有短暂的新朝;公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。公元25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。);三分魏蜀吴,二晋(西晋和东晋)前后沿;南北朝并立,隋唐五代传;宋元明清后,皇朝至此完。空白处为战国、西汉、新、三国、东晋,D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

7 .设计表格是学习历史常用的方法之一。下表反映了魏晋南北朝时期

A.北方经济的恢复

B.江南地区的开发

C.北方人大量南迁

D.三足鼎立的局势

【答案】B

【解析】

【详解】

依据表格内容可知,东晋南朝时期,农业发达,麦稻兼作,兴修水利;手工业方面,丝织业技术进步,青瓷烧制技术提高;城市人口众多。由此可知,表格内容所反映的是东晋南朝时期江南经济发展的开发,所以B项符合题意;北方经济的恢复,北方人大量南迁,三足鼎立的局势,这三项在表格中体现不出来。由此分析ACD三项不符合题意,故选B。

8 .以下是我国经济重心变化示意图,与这三幅图相对应的大致时期依次是

A.魏晋时期、唐朝中后期、南宋 B.南宋、唐朝中后期、魏晋时期

C.魏晋时期、南宋、唐朝中后期 D.南宋、魏晋时期、唐朝中后期

【答案】A

【解析】依据题干“我国经济重心变化示意图”,第一幅图说明我国古代的经济重心在北方,第二幅图说明南方逐渐赶上北方,第三幅图说明我国古代的经济重心在南方。结合所学,魏晋时期,曹操在官渡之战后,陆续消灭一些军阀,基本上统一北方;南方存在着吴蜀两个政权;西晋结束了分裂局面实现了统一,这一时期北方政局安定,经济发展,早期的经济重心在黄河流域;西晋灭亡后,北方地区陷入严重的战乱,南方地权战争相对较少,社会秩序比较安定,江南地区的经济迅速发展起来;从唐朝中晚期经济中心开始南移,至五代江南地区的经济发展较快,宋朝超过了北方,完成了经济重心的南移。A项符合题意。由此可知BCD三项不合题意,故选择A。

9 .下图是《东晋南迁移民分布图》,图中这一现象产生的积极影响是

A.导致南方人民生活贫困 B.促进了江南地区的开发

C.南北民族矛盾加剧 D.东晋完成了统一

【答案】B

【解析】

【详解】

根据图片信息可知,图片反映的是东晋时期的人口迁移,结合所学可知,魏晋南北朝时期,北方人口大量南迁,为江南带去了劳动力和先进的生产技术、生产工具,促进了江南地区的开发,B项正确;材料内容体现了这时期北人南迁的现象,北人南迁有利于江南地区的开发,而不导致南方人民生活贫困,A项错误;这时期北方人口大量南迁有利于南北方的经济文化交流,而不会南北民族矛盾加剧,C项错误;图片反映的是东晋时期的人口迁移,结合所学可知,魏晋南北朝时期,北方人口大量南迁,为江南带去了劳动力和先进的生产技术、生产工具,促进了江南地区的开发,没有体现东晋完成统一,D项错误。

10 .思维导图,简单却又很有效,是一种实用性的思维工具。下图是某同学绘制的反映两晋南北朝时期的思维导图。图中可知,统一北方后与南朝对峙的政权是( )

东晋被南朝时期的宋取代,东晋灭亡过程 此时南方的东晋乱,北方更乱,前秦灭亡,后秦羌人控制陕西,河南一带,山东由鲜卑慕容南燕控制,在后秦西边是匈奴控制的夏

在南燕后秦的北边是拓跋式控制的魏,统一北方称为北魏,与南方宋、齐、梁、陈对峙,南北朝时期

南燕君主更替,慕容超趁南方多事,攻东晋城市,刘裕北伐鲜卑,俘虏慕容超

公元417年,刘裕再次北伐攻占洛阳,占领长安,灭了羌人所建的后秦

A.西汉 B.后秦 C.北魏 D.南燕

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料结合所学可知,氐族建立的前秦与东晋并立对峙时,前秦统一黄河流域,东晋偏安江南;鲜卑族建立的北魏逐渐强大,439年统一了黄河流域;故C符合题意;西汉所处的时间是公元前206年-公元8年,是我国第一个统一强盛的帝国。与题干无关,故A不符合题意;后秦所处的时间是384年~417年,是十六国时期古羌军阀姚苌建立的政权,义熙十三年(417年)刘裕大军攻破潼关,王镇恶围攻长安,姚泓举国投降,被刘裕处死,姚氏宗族几乎被诛灭,后秦自此覆灭。故B不符合题意;南燕(398年-410年),十六国时期慕容氏诸燕之一,由慕容德所建,398年建都滑台。409年东晋刘裕率师北伐,410年二月广固失陷,南燕亡。故D不符合题意;故选C。

11 .下列图表的空格中应填写

A.北魏 B.前秦 C.东魏 D.东晋

【答案】B

【解析】

试题分析:历史朝代顺序统一的西晋灭亡后东晋在南方建立,北方则形成了十六国的局面,东晋灭亡后南方开始了南朝的宋齐梁陈,北方是北魏为主的北朝后分东魏西魏和北齐北周

考点:东晋十六国

点评:考查了学生对三国两晋南北朝时期朝代的更迭情况,可用图表的形式来记忆。

12 .时空观念是历史学科五大核心素养之一。与如图①②③④相对应的朝代是

A.①西周 ②三国 ③东晋 ④北朝 B.①东周 ②东汉 ③南朝 ④北魏

C.①东周 ②三国 ③南朝 ④北朝 D.①西周 ②东汉 ③东晋 ④北魏

【答案】D

【解析】

【详解】

依据所学知识可知,继夏商朝之后的是西周,西周灭亡后是东周,东周末年后进入春秋战国时期,之后秦始皇灭六国建立秦朝,秦朝之后是西汉和东汉,东汉末年出现三国鼎力的局面,西晋统一三国后,进入南北朝时期,北魏后来分裂为了东魏和西魏。所以①②③④分别相对应的朝代是西周、东汉、东晋、北魏。ABC项与题意不符,D项符合题意,故选D。

【点睛】

解答本题的关键是掌握我国古代历史上朝代更替的过程,不要混淆知识点。

13 .下图为某同学做的历史笔记,他记录的是

A.官渡之战

B.长平之战

C.淝水之战

D.巨鹿之战

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干的表格信息,结合所学知识可知,公元383年,东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起了侵略吞并的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军,C项符合题意;官渡之战,是东汉末年“三大战役”之一,此战奠定了曹操统一中国北方的基础,A项不符合题意;长平之战,是秦国率军在赵国的长平一带同赵国军队发生的战争,赵军最终战败,秦国获胜进占长平,此战共斩首坑杀赵军约45万,B项不符合题意;巨鹿之战,是秦末大起义中,项羽率领数万楚军同秦军主力在巨鹿进行的一场重大决战性战役,从此项羽确立了在各路义军中的领导地位,经此一战,秦朝主力尽丧,名存实亡,D项不符合题意;故选C。

14 .如图为淝水之战示意图。交战的双方是

A.前秦和西晋 B.前秦和东晋 C.曹操和袁绍 D.曹操和孙刘联军

【答案】B

【解析】

【详解】

依据所学可知,383年,秦王苻坚强征各族人民,组成九十万军队南下,企图一举消灭东晋。秦军由于军心早已涣散,在晋军的攻击下一退不可遏止。秦军大败,苻坚率部下十多万人逃回北方。淝水之战是我国历史上以少胜多的著名战例。淝水之战后,南北对峙局面形成。淝水之战的交战双方是东晋与前秦,故B符合题意;ACD表述错误,不合题意。故此题选B。

15 .我国古代以少胜多的战役不胜枚举,下表描述的我国古代以少胜多的战役是

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

【答案】C

【解析】

【详解】

依据题干“东晋与前秦”等信息和所学可知,淝水之战是东晋与前秦之间的一次重要战役,结果东晋以少胜多大败前秦,前秦统治瓦解,北方再度陷入分裂混战状态,故C正确;巨鹿之战是秦末农民起义中项羽大败秦军主力的战役,故A错误;官渡之战是东汉末年曹操大败袁绍的战役,为曹操统一北方奠定了基础,故B错误;赤壁之战是东汉末年孙权、刘备联军大败曹操的战役,为三国鼎立局面奠定了基础,故D错误。故选C。

16 .对如图反映的战役的结果描述正确的是

A.东晋收复北方 B.北方重新陷入割据混战状态

C.东晋灭亡 D.前秦的统治持续

【答案】B

【解析】

【详解】

根据所学可知,淝水之战,发生于公元383年,是东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的一系列战役中的决定性战役,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军,它是中国历史上著名的以少胜多的战例,前秦因此衰败灭亡,北方再度陷入分裂和战争之中,故B符合题意;东晋收复一些地方,但没有收复北方,故A不符合题意;东晋取胜,故C不符合题意;前秦很快瓦解,故D不符合题意。故选B。

17 .王小明同学在阅读右侧书籍时,了解到西晋和东晋的建立者分别是( )

A.司马炎和司马昭 B.司马懿和司马炎

C.司马炎和司马睿 D.司马睿和司马昭

【答案】C

【解析】依据所学知识可知,西晋是由晋武帝司马炎于265年取代曹魏政权而建立,国号晋,定都洛阳,史称“西晋”;东晋是由西晋皇室后裔司马睿在南方建立起来的朝廷。故选C。

18 .历史推论离不开史实的正确解读。下表中推论正确的是哪一项?( )

史实 推论

A 光武中兴 反映了西汉社会经济的恢复和发展

B 王与马共天下 反映了东汉初期的政治格局

C 八王之乱 标志着西晋走向衰落

D 黄巾起义 加速了东晋王朝的瓦解

A.A B.B C.C D.D

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识,西晋晋惠帝时期,皇族内部为了争权夺利,发生了八王之乱,使得西晋走向衰落,C正确;光武中兴出现在东汉初期,王与马共天下反映了东晋初期的政治格局,黄巾起义加速了东汉王朝的瓦解,ABD表述错误,不符合题意。故选C。

19 .列表格是学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其反映的是东晋南朝时哪一方面的史实

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步

青瓷烧制技术高超

城市 建康城人口众多

A.江南经济发展的原因 B.北人南迁的原因

C.江南经济发展的表现 D.淝水之战的背景

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干表格的内容,结合所学可知,东晋南朝时期,江南地区经济发展迅速,麦稻兼作,兴修水利,促进了农业的发展,丝织业技术进步和青瓷烧制技术高超促进了手工业的发展,建康城人口众多,体现了商业的发展,由此可知,表格内容体现了江南经济发展的表现,C项符合题意;ABD三项的内容在题干表格中不能体现,不符合题意,排除;故选C。

20 .下列各项内容来自于某历史公众号推送的一个学习资源包

①论文:《我国古代北方作物在南方的推广》

②图片:《南朝青瓷莲花尊》

③视频:《北民南迁与水稻生产技术的进步》

④地图:《东晋形势图》由此可知,该期推送的历史专题是

A.农业的进步 B.政权的更替 C.江南的开发 D.贸易的发展

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

根据《我国古代北方作物在南方的推广》《北民南迁与水稻生产技术的进步》等结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,南方战乱少,相对稳定。北方人为躲避战乱,人口逐渐南迁,他们带去了大量的劳动力,先进的生产技术和生活方式,促进了江南地区的开发;另外,南方统治者重视发展。农业,南北方人民的辛勤劳动等都促进了江南地区的开发。因此推断研究的课题是江南的开发,C符合题意;《南朝青瓷莲花尊》反映的是手工业方面的,A不符合题意;《北民南迁与水稻生产技术的进步》等没有体现政权的更替,B不符合题意;《北民南迁与水稻生产技术的进步》等没有体现贸易的发展,D不符合题意。所以ABD不符合题意,故选择C。

21 .如图所示海外贸易发展的根本原因是

A.南朝政权更替频繁 B.南朝都城定都在建康

C.江南经济得到发展 D.南朝州郡将领势力大

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

根据题干并结合所学知识可知,东晋十六国南北朝时期海外贸易发展的根本原因是江南经济得到发展。由于北方人口大量南迁,带去大量劳动力和生产工具,促进了江南经济的发展,从而使海外贸易兴盛,选项C符合题意;选项ABD不能促进海外贸易的发展,不符合题意。故选C。

22 .学习历史需要关注章节标题,从而把握内容的主旨。与下图目录相关的标题应该是

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家和社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

【答案】D

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,中国在魏晋南北朝时期出现三国鼎立、东晋十六国等政权分立的局面。与此同时北方战乱不断,南方相对稳定,江南地区得到开发。东晋十六国时期和南北朝时期少数民族内迁使得这一时期民族融合加强,故此目录的标题是政权分立与民族融合,D选项符合题意;中国境内早期人类与文明的起源是在元谋人、北京人等时期,A排除;早期国家和社会变革指的是夏商周时期,B排除;统一多民族国家的建立和巩固是秦汉时期的特征,C排除。故选择D。

23 .了解历史发展的基本线索是历史学习的基本要求,下面示意图中空缺处应填写的是

A.曹魏 B.蜀域 C.吴国 D.东晋

【答案】D

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,东晋是门阀士族政治,与北方的五胡十六国并存,其后是南朝四国宋齐梁陈的更替,D符合题意;ABC排除。故本题选D。

24 .单元复习课上,历史老师用PPT展示了如下图片。请判断这一单元的时代特征是

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

【答案】D

【解析】

【详解】

根据图片内容,可知图1是赤壁之战,图2是三国鼎立,图3是淝水之战,图4 是北魏孝文帝改革,结合所学知识可知,208年,孙刘联军在赤壁大败曹军,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础;淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态;北魏孝文帝改革,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。因此三国两晋南北朝时期的时代特征是政权分立与民族交融。选项D符合题意;中国境内早期人类与文明的起源,与北京人等早期人类的代表相关,A排除;早期国家与社会变革,与夏商周时期相关,B排除;统一多民族国家的建立和巩固,与秦汉时期相关,C排除。故选D。

25 .绘制思维导图是学习历史知识的重要方法。下图反映的内容为( )

A.我国三国两晋南北朝的更替 B.我国的民族交往、交流、交融

C.我国的中央集权制度演变 D.我国的人口南迁与南方开发

【答案】A

【解析】

【详解】

根据图示信息可知,东汉之后魏蜀吴三国并立;西晋统一而后,东晋十六国等多个政权并立,由此可见,这展现了我国三国两晋南北朝的更替,故A正确;我国的民族交往、交流、交融,在材料中未涉及,故B错误;我国的中央集权制度演变,与题干无关,故C错误;我国的人口南迁与南方开发,与题干无关,故D错误;故选A。

26 .这是我国历史上十分动乱的时期(见下图),分裂割据长达一百多年。入主中原的北方少数民族统治者“你方唱罢我登场”,对汉族及各少数民族的劳动人民进行了残酷的掠夺和血腥的屠杀,严重地破坏了社会生产力。这一时期是指( )

A.战国时期 B.三国时期 C.十六国时期 D.南北朝时期

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。十六国时期,各国彼此攻战,经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。因此这一时期是指十六国时期。选项C符合题意;战国时期是中国历史上继春秋时期之后的大变革时期,A排除;东汉以后所形成的魏、蜀、吴三国鼎立局面,B排除;在公元420——589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝在健康定都,历史上统称为“南朝”,D排除。故选C。

27 .地图包含有丰富的历史信息,是学习历史的必备工具。下图中方框表示的政权应是

A.西晋 B.东晋 C.五代 D.南宋

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学和材料可知,西晋灭亡后,南方出现东晋,北方出现十六国,形成并存局面,故B符合题意,A不符合题意;唐之后是五代,北宋之后是南宋,故CD均不符合题意。故选B。

28 .下侧“三国两晋南北朝(220-589 年)”脉络图中,字母A标示的朝代是

A.秦朝 B.西汉 C.东晋 D.北宋

【答案】C

【解析】

【详解】

依据所学可知,229年,孙权称帝,定都建业,标志着三国鼎立局面的形成;226年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,西晋建立,280年,西晋灭吴,统一了全国。经过西晋短暂的统一后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,总称为“十六国”。此外,镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称东晋。故字母A是指东晋。秦朝和西汉是统一的国家,在东晋之前成立,排除AB项;北宋是在960年由宋太祖建立,在东晋之后,排除D项;故选C。

29 .下图“▲”应填写的是

A.统一多民族国家的建立与巩固

B.政权并立与民族交融

C.民族政权并立与经济重心南移

D.繁荣与开放的时代

【答案】B

【解析】

根据所学知识可知,三国两晋南北朝时期,用三个课题进行了讲述,其中《三国鼎立》体现了这一时期政权并立的时代特征。《江南开发》以及《孝文帝改革》这两个课题主要体现了民族交融时代特征。因此题干的“ ▲ ”应填写的是政权并立与民族交融。ACD三项不符合题意,故选B。

30 .下列成语典故出自下图所示战役的是

A.一鸣惊人 B.卧崭尝胆 C.闻鸡起舞 D.草木皆兵

【答案】D

【解析】

【详解】

草木皆兵出处《晋书·苻坚载记》。主要意思是公元383年,前秦苻坚出兵攻晋,前锋在安徽寿春洛涧被晋军打败。苻坚登寿春城瞭望,看到晋兵布阵严整,又望见八公山上的草木,以为都是晋兵,认为遇到了劲敌,因而感到害怕。后来就用草木皆兵形容神经过敏、疑神疑鬼的惊恐心理。D项正确;AB项是春秋时期,排除AB;C项是指传说中,东晋时期将领祖逖他年轻时就很有抱负,每次和好友刘琨谈论时局,总是慷慨激昂,满怀义愤,为了报效国家,他们在半夜一听到鸡鸣,就披衣起床,拔剑练武,刻苦锻炼。与图片信息不符合,排除C。

31 .某兴趣小组同学在研究历史上某次著名的以少胜多的战役时,运用了以下的形势示意图,这次战争是( )

A.淝水之战 B.长平之战 C.赤壁之战 D.牧野之战

【答案】A

【解析】根据右图中“晋军”和“秦军”可知反映的是秦晋之间的战争。结合课本所学,383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但因为骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。A符合题意;长平之战发生在战国末期的秦国和赵国之间,B不合题意;公元208年,蜀国的诸葛亮联合吴国的孙权,在赤壁火烧曹操,曹军大败,C不合题意;公元前1046年周武王伐纣,双方在牧野大战,商朝灭亡。D不合题意。由此分析可知BCD不合题意,选择答案A。

点睛:图片选择题,一是从地图中最大限度地获取有效信息,这是解题的关键。从图片中获取信息,“晋军”和“秦军主力”; 二是把获取的信息与所学知识相结合,形成完整的认识,再分析判断选项,得出正确答案。

32 .通过历史图片挖掘背后的历史信息是每一个学生必备的历史学科能力,通过以下图片,你可以了解到哪一场战役的过程( )

A.赤壁之战

B.官渡之战

C.淝水之战

D.巨鹿之战

【答案】C

【解析】结合所学可知,383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。故选C。

33 .下图内容对我国魏晋南北朝时期江南开发产生的影响有

①充实了南方的劳动力

②南方战乱较少,利于发展

③带去了北方先进的生产工具

④传播了北方先进的生产技术

A.①②

B.①③

C.①②③④

D.①③④

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

据题干并结合所学知识可知,当时魏晋南北朝时期北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术、生产工具,① ③ ④项内容都是关于我国魏晋南北朝时期江南开发产生的影响的正确表述,符合题意。所以D符合题意。南方战乱较少,利于发展是魏晋南北朝时期北方人大量南迁的原因,不是影响,②不符合题意,故把包含② 的ABC项排除。故选择D。

【点睛】

解答本题是需要注意从北方人民南迁的角度分析江南经济发展的原因。

34 .下图是一组南朝时期的瓷器,从中我们能够解读到的最准确信息是( )

A.南北经济发展不平衡 B.江南经济得到开发

C.南方手工业的进步 D.南北民族交流频繁

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学可知,南朝时期,南方已经开始开发,它的手工业以制瓷为代表,瓷器发展几乎和北方相当,集中体现了南方手工业的进步,故C符合题意;材料只是说以制瓷为代表的手工业的发展情况,没有涉及南北经济、江南经济开发、南北民族交流等问题,故ABD均不符合题意。故选C。

35 .归纳综合是学习历史的必备能力之一。据下列示意图,概括这一时期历史发展基本趋势。表述不准确的是

A.政权分立到国家统一 B.民族交融的趋势不断加强

C.中央集权在不断强化 D.江南逐步开发

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

本题要求选出错误的选项。材料主要反映三国两晋南北朝时期政权分离到隋朝再次的大一统的信息,没有涉及中央与地方的关系,故排除A,C符合题意;材料反映政权并立或短暂统一,各民族交往密切,民族融合不断加强,排除B;材料反映西晋以后,江南逐步开发的信息,排除D。故选C。

(

1

)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史