4.6汽化与液化 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 4.6汽化与液化 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 356.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-24 19:38:23 | ||

图片预览

文档简介

汽化与液化

一、单选题

1.室温为25℃,小洲同学取两个干净透明的玻璃瓶,分别装半瓶0℃冰水及70℃热开水,最后将两个瓶子盖上瓶盖密封。过了几分钟后,他最有可能看到的现象是( )

A. 两个玻璃瓶外面下半部都有附着小水珠

B. 两个玻璃瓶内外都不会附着小水珠

C. 装冰水的玻璃瓶外面下半部附着小水珠,装热水的玻璃瓶内壁上半部附着小水珠

D. 装冰水的玻璃瓶内壁上半部附着小水珠,装热水的玻璃瓶外面下半部附着小水珠

2.冬季由于车内外温度和湿度相差较大,汽车玻璃会有起雾的现象。下列情景会使车内起雾现象加重的是( )

A. 用干毛巾在玻璃内侧擦拭 B. 将车窗打开一条缝隙

C. 车内乘客人数增加 D. 打开空调制冷开关

3.如图所示,容器底部放水,水上面浮有一层沸点比水高的油,如果对容器底部加热,则下列说法正确的是( )

A. 水先沸腾,油后沸腾,但水和油同时蒸发

B. 油蒸发,水不蒸发,然后同时沸腾

C. 油蒸发,水不蒸发,然后水先沸腾,最后同时沸腾

D. 油蒸发,水不蒸发,直到水全部汽化后,油才沸腾

4.下列说法中错误的是( )

A. 用久了的电灯灯丝变细是升华现象

B. 秋天的早晨,大雾逐渐散去是液化现象

C. 气温低于水银凝固点的地方不能使用水银温度计

D. 夏天,游泳后刚从水中上岸人会感到冷,这是因为水蒸发吸热的缘故

5.通过煎、炒、蒸、拌烹调的美食中所包含的物理知识,认识正确的是( )

A. 煎:煎锅一般用铁制造,主要是利用了铁的比热容大

B. 炒:主要是通过做功的方式使藜蒿和腊肉的内能增加

C. 蒸:是通过热传递和高温水蒸气液化放热,使榆钱饭蒸熟

D. 拌:香葱和豆腐要拌着才能入味,说明分子没有做无规则运动

6.如图,把装有水的试管放在盛有水的烧杯中,用酒精灯给烧杯加热,当烧杯中的水沸腾时,试管中的水( )

A. 能达到沸点,能沸腾 B. 不能达到沸点,不能沸腾

C. 能达到沸点,但不能沸腾 D. 多加热一段时间可以沸腾

7.夏天,站在开动的电风扇前人感觉很凉快是因为( )

A. 风扇煽来的风是凉的 B. 风扇煽来的风加快了人皮肤上汗水的蒸发

C. 风扇把人周围的热空气吹走了 D. 风扇把人周围的空气吹凉了

8.生活中,人们常常把碗放在锅内的水中蒸食物,要求是碗不能与锅底接触,当锅里的水沸腾时,碗里的水会( )

A. 稍后沸腾 B. 温度总是低于锅内水的温度,因而不会沸腾

C. 同时沸腾 D. 温度能够达到沸点,但不会沸腾

9.无论是严冬还是酷暑,在使用冷暖空调的房间窗户玻璃表面,有时都会出现小水珠,那么,关于这种现象的说法中正确的是( )

A. 夏天,小水珠附着在玻璃的内表面,冬天,小水珠附着在玻璃的外表面

B. 夏天,小水珠附着在玻璃的外表面,冬天,小水珠附着在玻璃的内表面

C. 无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的内表面

D. 无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的外表面

10.使用冷暖空调的密闭新车窗玻璃上,无论盛夏还是严条,都会有水珠凝结,实际情况是( )

A. 小水珠总是凝结在窗玻璃的内表面

B. 小水珠总是凝结在窗玻璃的外表面

C. 夏天小水珠凝结在窗玻璃的内表面,冬天凝结在外表面

D. 夏天小水珠碳结在窗玻璃的外表面,冬天凝结在内表面

11. 海水淡化可有效解决人类的用水问题,淡化海水的方法有很多种,其中一种是“蒸馏法”,即将海水中的水蒸发出来,再将水蒸气冷凝成液态淡水,以上过程涉及的物态变化有( )

A. 汽化和凝固 B. 汽化和凝华 C. 汽化和液化 D. 升华和凝华

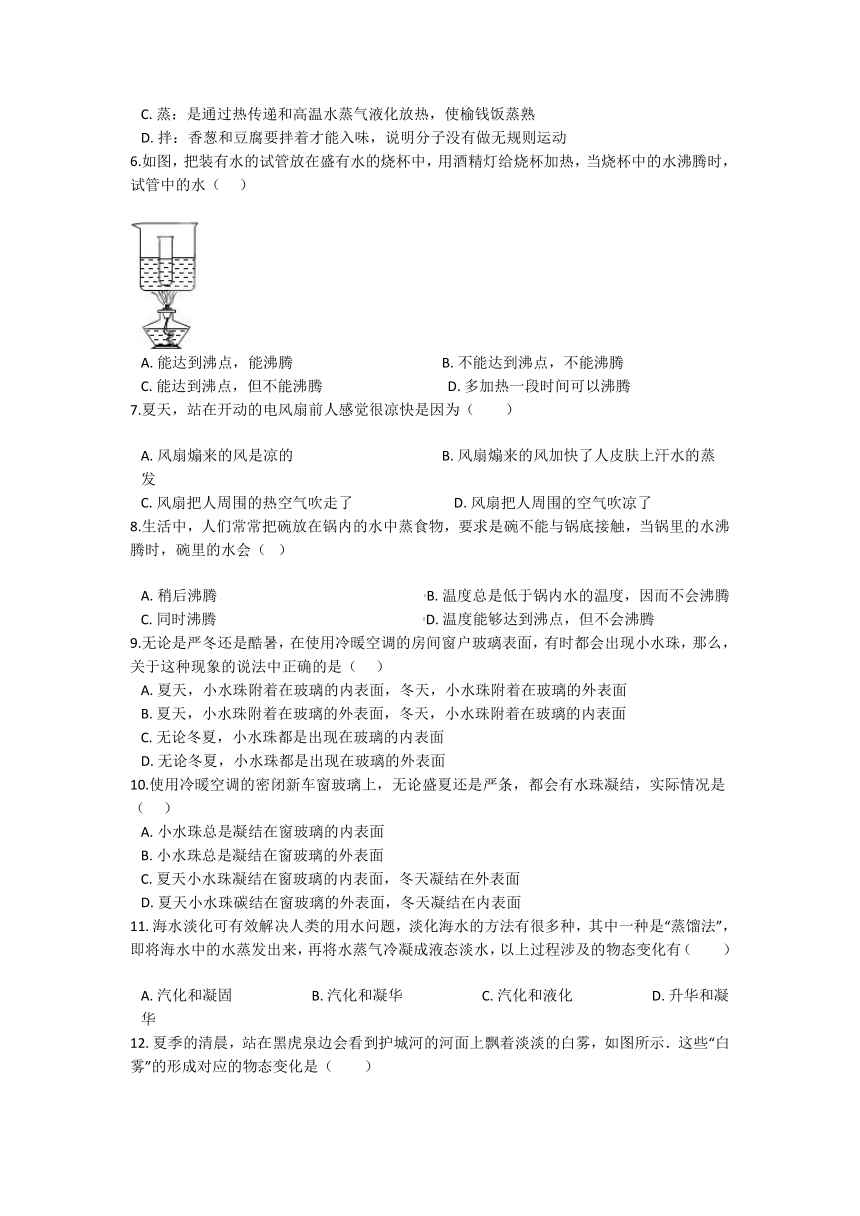

12. 夏季的清晨,站在黑虎泉边会看到护城河的河面上飘着淡淡的白雾,如图所示.这些“白雾”的形成对应的物态变化是( )

A. 升华 B. 凝华 C. 汽化 D. 液化

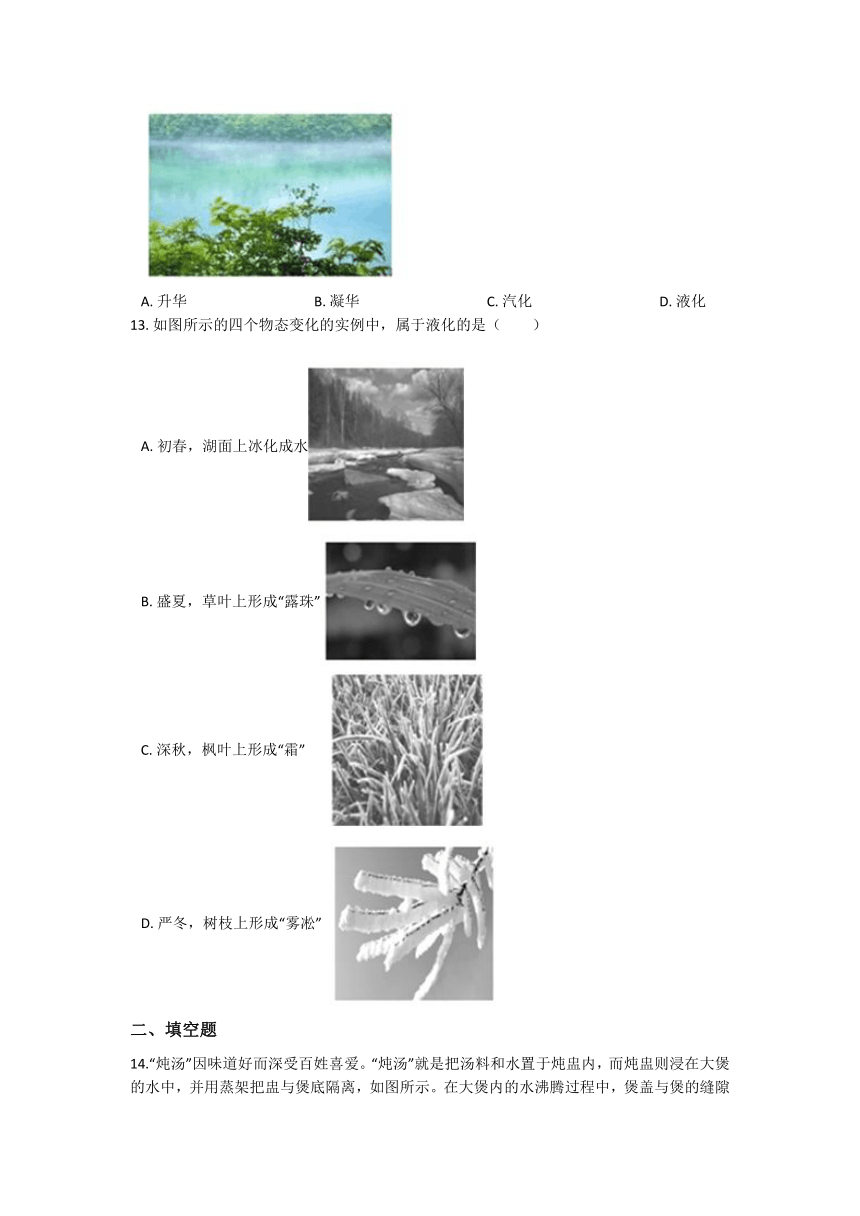

13. 如图所示的四个物态变化的实例中,属于液化的是( )

A. 初春,湖面上冰化成水

B. 盛夏,草叶上形成“露珠”

C. 深秋,枫叶上形成“霜”

D. 严冬,树枝上形成“雾凇”

二、填空题

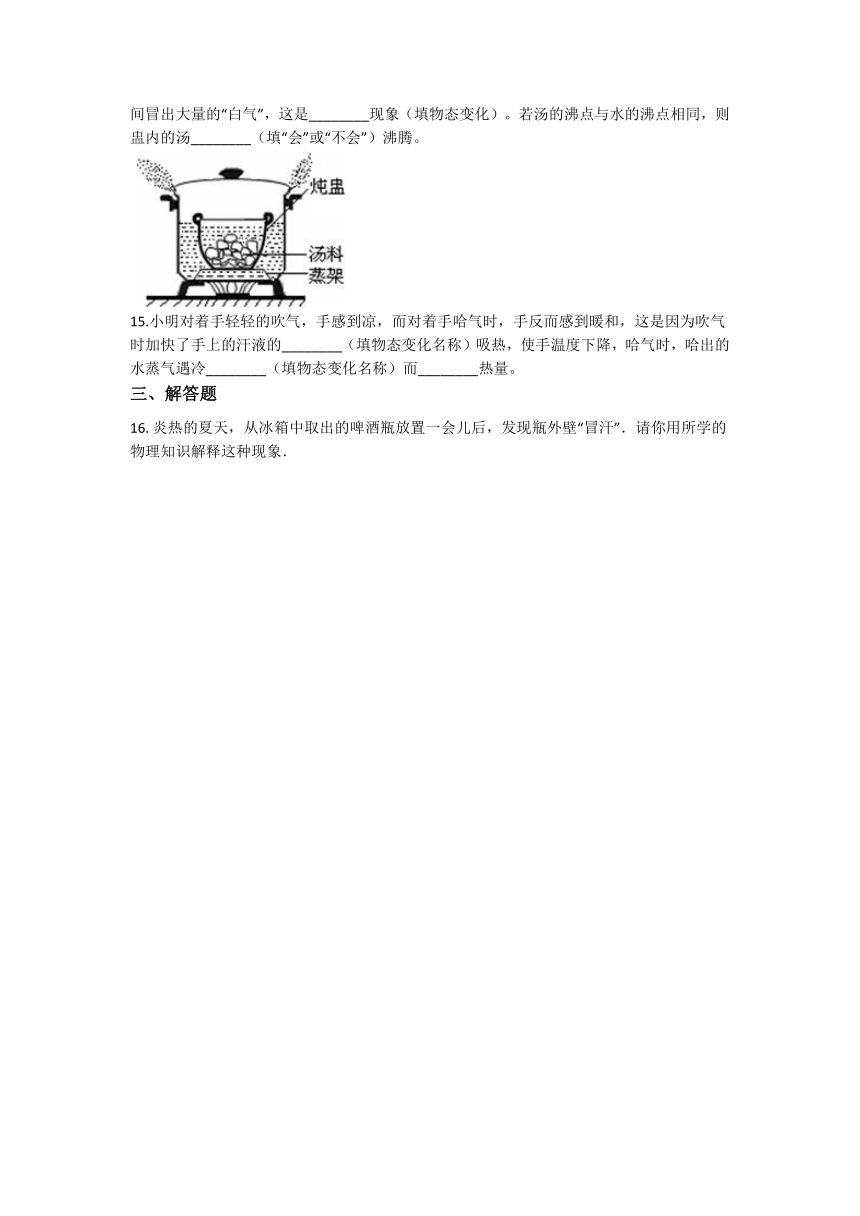

14.“炖汤”因味道好而深受百姓喜爱。“炖汤”就是把汤料和水置于炖盅内,而炖盅则浸在大煲的水中,并用蒸架把盅与煲底隔离,如图所示。在大煲内的水沸腾过程中,煲盖与煲的缝隙间冒出大量的“白气”,这是________现象(填物态变化)。若汤的沸点与水的沸点相同,则盅内的汤________(填“会”或“不会”)沸腾。

15.小明对着手轻轻的吹气,手感到凉,而对着手哈气时,手反而感到暖和,这是因为吹气时加快了手上的汗液的________(填物态变化名称)吸热,使手温度下降,哈气时,哈出的水蒸气遇冷________(填物态变化名称)而________热量。

三、解答题

16. 炎热的夏天,从冰箱中取出的啤酒瓶放置一会儿后,发现瓶外壁“冒汗”.请你用所学的物理知识解释这种现象.

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 C

【解析】【分析】(1)物质由气态变成液体叫液化现象,液化需要向外放热;

(2)发生液化现象时,高温的水蒸气在哪一侧,水珠就出现在哪一侧。

【解答】装有冰水的瓶子,外面温度高里面温度低,因此是外面的水蒸气液化变成小水珠,那么水珠出现在玻璃瓶外侧的下半部分。装有热开水的瓶子,外面温度低,里面温度高,因此里面的水蒸气液化变成小水珠,那么水珠出现在内壁的上半部分,故C正确。

故选C。

2.【答案】 C

【解析】【分析】液化是指物质由气态转变为液态的过程,会对外界放热。实现液化有两种手段,一是降低温度,二是压缩体积。车内的湿热空气接触到冰冷的玻璃后,水蒸气液化,形成了雾,导致视线模糊。产生液化的原因有1、温差。2、湿度。解决这二个问题就能解决起雾现象。

【解答】冬天玻璃起雾属于液化现象,各选项中C选项乘客人数增加,对加大空气湿度。容易形成液化。

故答案为:C

3.【答案】 D

【解析】【分析】知道沸腾的条件,并理解沸腾的特点是解决该题的关键,沸腾的条件是达到沸点,且继续吸热;同时沸腾的特点是:吸热但温度不升高;据上面的两个知识点分析即可解决。

【解答】由于液体在任何温度下都能蒸发,故在开始加热时,上层的油会发生蒸发现象,同时由于油膜的覆盖,使得油下面的水无法蒸发,但随着加热,当将水加热到100℃后,再加热水就沸腾了,即发生汽化,由于水沸腾后温度不再升高,且水的沸点小于油的沸点,故此时油不会沸腾,直到水全部汽化完后,油的温度才能升高,即当温度升到油的沸点时,再加热,油才可以沸腾。

故选D

4.【答案】 B

【解析】【分析】(1)物体由固态直接变为气态的过程叫升华.物质由气态变成液态是液化,物质由液态变成气态是汽化.(2)测低温的时候,温度计液泡里的液体的凝固点应该低于被测的低温.(3)蒸发是一种汽化现象,同时汽化的时候需要吸热;

【解答】解:A、灯丝在高温下由固态直接变为气态,是升华现象.正确,不合题意.

B、大雾散去,是小水珠变成水蒸气的过程,发生了汽化.错误,符合题意.

C、水银的凝固点是﹣39℃,温度低于﹣39℃时,水银会凝固,测不出温度.正确,不合题意.

D、游泳的人从水中上岸后身上沾有水,水蒸发会从皮肤上吸热导致体表温度降低,所以会感到有些凉.正确,不合题意.

故选B.

5.【答案】 C

【解析】【分析】(1)金属的物质,一般都具有良好的导热性,其应用与比热容无关;(2)改变物体内能有做功和热传递两种方式,做功是能量的转化过程,热传递是能量的转移过程;(3)物质由气态变成液态的过程叫做液化,液化放热;(4)物质是由分子组成的,分子在不停地做无规则运动.

【解答】解:A、煎锅一般用铁制造,主要是利用铁具有良好的导热性,与比热容无关,故A错误;

B、炒主要是通过热传递的方式使藜蒿和腊肉的内能增加,故B错误;

C、蒸是通过热传递和高温水蒸气液化放热,使榆钱饭蒸熟,故C正确;

D、拌凉菜能入味说明了分子在做无规则运动,故D错误.

故选C.

6.【答案】 C

【解析】【分析】(1)液体沸腾的条件是温度达到沸点,并且不断吸热;(2)当大烧杯中的水沸腾时,温度达到沸点尽管不断吸热但温度不再升高,小试管中的水靠从大烧杯中吸热升温。此题考查了液体的沸腾条件和热传递的条件,要把握住沸腾条件是温度不但达到沸点,而且还能不段吸热,热传递的条件是必须存在温度差异。

【解答】当大烧杯中的水沸腾后,尽管不断吸热,但烧杯中的水温度不再升高,保持水的沸点温度不变;小试管中的水从大烧杯中吸热,温度达到水的沸点后,就和烧杯中的水的温度一样,就不能从烧杯中继续吸热,这时虽然达到了沸点,但不能吸收热量,所以不会沸腾。

故答案为:C

7.【答案】 B

【解析】【分析】解决此题可以从影响液体蒸发快慢的因素:液体的温度、液体的表面积、液体表面上方空气的流动这三个方面去采取措施。本题主要考查学生对影响蒸发快慢因素的了解和掌握是一道基础题。

【解答】解:电风扇吹出的风加快了身上的空气流速,从而加快了汗液的蒸发,蒸发时会从身上吸收热量,故有制冷作用,使人感到凉爽。

故答案为:B

8.【答案】 D

【解析】【分析】液体沸腾条件:一是达到沸点,二是需要继续吸热,但沸腾时温度不再改变,结合这些可以解决本题。对于这类在锅内或烧杯内放置容器的问题,要搞清里外的不同点,外部因为有加热装置,所以可以继续吸热,可以沸腾,而内部的液体温度等于水的沸点,但不能继续吸热,所以不会沸腾。

【解答】开始锅与碗中的水都会吸热升温,但当锅中的水达到沸点时吸热会沸腾起来,但温度不再升高。

此时碗中的水也会达到沸点,但由于碗中的水与锅中水的温度相同,不能继续吸热,所以碗中的水不会沸腾。

故答案为:D

9.【答案】 B

【解析】【分析】物质由气态变成液态叫液化,液化向外放热。

【解答】夏季时,屋外的空气温度高,而屋内由于空调制冷所以温度较低,那么外面高温的水蒸气遇到低温的玻璃放热液化成小水珠在玻璃外侧。冬季时,屋外的空气温度低,而屋内由于空调制热所以温度较高,那么屋内高温的水蒸气遇到低温的玻璃放热液化成小水珠在玻璃内侧,所以小水珠总是出现在温度较高的那一侧。

故A、C、D错误,B正确。

故选B。

10.【答案】 D

【解析】【分析】物质由气态变成液态叫液化,液化向外放热,据此分析窗玻璃上水珠的位置。

【解答】车窗上的水珠是水蒸气液化而成的,因为水蒸气需要向外放热,所以哪侧的水蒸气温度高,水珠就出现在哪一侧。夏季时,车内温度低,车外温度高,因此水珠出现在外表面;冬季时,车内温度高,车外温度低,因此水珠出现在内表面,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

11.【答案】 C

【解析】【解答】解:

将海水中的水蒸发是液态变成气态,属于汽化现象,再将水蒸气冷凝为液态的水是气态变成液态,属于液化现象.

故选C.

【分析】物质由液态变成气态的过程叫做汽化,由气态变成液态的过程叫做液化,这两个过程是相反的.

12.【答案】 D

【解析】【解答】解:淡淡的白雾是液化现象,因为河水蒸发产生大量的水蒸气,水蒸气遇到冷空气后液化成小水珠,形成白雾.

故选:D.

【分析】液化使物质由气态变为液态,淡淡的白雾是液态的小水珠.

13.【答案】 B

【解析】【解答】解:A、初春,湖面上冰化成水,是熔化现象,不合题意;

B、盛夏,草叶上形成“露珠”,是水蒸气遇冷液化形成的,符合题意;

C、深秋,枫叶上形成“霜”,是水蒸气凝华形成的,不合题意;

D、严冬,树枝上形成“雾凇”,是水蒸气凝华形成的,不合题意.

故选B.

【分析】判断物态变化现象首先要知道各种物态变化的定义,然后看物体是由什么状态变为了什么状态,从而得出结论;

物体由气态变为液态的过程叫液化,看选项中哪个生成物是液态,再看是否由气态形成.

二、填空题

14.【答案】 液化;不会

【解析】【分析】(1)水蒸气是无色、透明的气体,根本看不到,而我们看到的“白气”都是水蒸气放热液化而成的小水珠;

(2)沸腾时要不断吸热但温度不变;如果汤和水的沸点相同,则汤不能从水中吸收热量,自然不会沸腾。

【解答】炖汤”因味道好而深受百姓喜爱。“炖汤”就是把汤料和水置于炖盅内,而炖盅则浸在大煲的水中,并用蒸架把盅与煲底隔离。在大煲内的水沸腾过程中,煲盖与煲的缝隙间冒出大量的“白气”,这是液化现象。若汤的沸点与水的沸点相同,则盅内的汤不会沸腾。

故答案为:液化;不会

15.【答案】 汽化;液化;放出

【解析】【分析】(1)物质由液态变成气态叫汽化,汽化需要吸热;

(2)物质由气态变成液态叫液化,液化需要放热。

【解答】小明对着手轻轻的吹气,手感到凉,而对着手哈气时,手反而感到暖和,这是因为吹气时加快了手上的汗液的汽化吸热,使手温度下降,哈气时,哈出的水蒸气遇冷液化而放出热量。

三、解答题

16.【答案】 答:刚从冰箱中取出的啤酒瓶温度低于气温,空气中的水蒸气遇到温度较低的玻璃外壁液化成小水滴,附着在啤酒瓶外壁上出现“冒汗”现象

【解析】【分析】啤酒瓶瓶放在冰箱里,时间长了,因冰箱里的温度太低,拿出后的瓶子温度低于外界温度,空气中的水蒸气遇到冷的瓶壁而放热发生液化.

一、单选题

1.室温为25℃,小洲同学取两个干净透明的玻璃瓶,分别装半瓶0℃冰水及70℃热开水,最后将两个瓶子盖上瓶盖密封。过了几分钟后,他最有可能看到的现象是( )

A. 两个玻璃瓶外面下半部都有附着小水珠

B. 两个玻璃瓶内外都不会附着小水珠

C. 装冰水的玻璃瓶外面下半部附着小水珠,装热水的玻璃瓶内壁上半部附着小水珠

D. 装冰水的玻璃瓶内壁上半部附着小水珠,装热水的玻璃瓶外面下半部附着小水珠

2.冬季由于车内外温度和湿度相差较大,汽车玻璃会有起雾的现象。下列情景会使车内起雾现象加重的是( )

A. 用干毛巾在玻璃内侧擦拭 B. 将车窗打开一条缝隙

C. 车内乘客人数增加 D. 打开空调制冷开关

3.如图所示,容器底部放水,水上面浮有一层沸点比水高的油,如果对容器底部加热,则下列说法正确的是( )

A. 水先沸腾,油后沸腾,但水和油同时蒸发

B. 油蒸发,水不蒸发,然后同时沸腾

C. 油蒸发,水不蒸发,然后水先沸腾,最后同时沸腾

D. 油蒸发,水不蒸发,直到水全部汽化后,油才沸腾

4.下列说法中错误的是( )

A. 用久了的电灯灯丝变细是升华现象

B. 秋天的早晨,大雾逐渐散去是液化现象

C. 气温低于水银凝固点的地方不能使用水银温度计

D. 夏天,游泳后刚从水中上岸人会感到冷,这是因为水蒸发吸热的缘故

5.通过煎、炒、蒸、拌烹调的美食中所包含的物理知识,认识正确的是( )

A. 煎:煎锅一般用铁制造,主要是利用了铁的比热容大

B. 炒:主要是通过做功的方式使藜蒿和腊肉的内能增加

C. 蒸:是通过热传递和高温水蒸气液化放热,使榆钱饭蒸熟

D. 拌:香葱和豆腐要拌着才能入味,说明分子没有做无规则运动

6.如图,把装有水的试管放在盛有水的烧杯中,用酒精灯给烧杯加热,当烧杯中的水沸腾时,试管中的水( )

A. 能达到沸点,能沸腾 B. 不能达到沸点,不能沸腾

C. 能达到沸点,但不能沸腾 D. 多加热一段时间可以沸腾

7.夏天,站在开动的电风扇前人感觉很凉快是因为( )

A. 风扇煽来的风是凉的 B. 风扇煽来的风加快了人皮肤上汗水的蒸发

C. 风扇把人周围的热空气吹走了 D. 风扇把人周围的空气吹凉了

8.生活中,人们常常把碗放在锅内的水中蒸食物,要求是碗不能与锅底接触,当锅里的水沸腾时,碗里的水会( )

A. 稍后沸腾 B. 温度总是低于锅内水的温度,因而不会沸腾

C. 同时沸腾 D. 温度能够达到沸点,但不会沸腾

9.无论是严冬还是酷暑,在使用冷暖空调的房间窗户玻璃表面,有时都会出现小水珠,那么,关于这种现象的说法中正确的是( )

A. 夏天,小水珠附着在玻璃的内表面,冬天,小水珠附着在玻璃的外表面

B. 夏天,小水珠附着在玻璃的外表面,冬天,小水珠附着在玻璃的内表面

C. 无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的内表面

D. 无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的外表面

10.使用冷暖空调的密闭新车窗玻璃上,无论盛夏还是严条,都会有水珠凝结,实际情况是( )

A. 小水珠总是凝结在窗玻璃的内表面

B. 小水珠总是凝结在窗玻璃的外表面

C. 夏天小水珠凝结在窗玻璃的内表面,冬天凝结在外表面

D. 夏天小水珠碳结在窗玻璃的外表面,冬天凝结在内表面

11. 海水淡化可有效解决人类的用水问题,淡化海水的方法有很多种,其中一种是“蒸馏法”,即将海水中的水蒸发出来,再将水蒸气冷凝成液态淡水,以上过程涉及的物态变化有( )

A. 汽化和凝固 B. 汽化和凝华 C. 汽化和液化 D. 升华和凝华

12. 夏季的清晨,站在黑虎泉边会看到护城河的河面上飘着淡淡的白雾,如图所示.这些“白雾”的形成对应的物态变化是( )

A. 升华 B. 凝华 C. 汽化 D. 液化

13. 如图所示的四个物态变化的实例中,属于液化的是( )

A. 初春,湖面上冰化成水

B. 盛夏,草叶上形成“露珠”

C. 深秋,枫叶上形成“霜”

D. 严冬,树枝上形成“雾凇”

二、填空题

14.“炖汤”因味道好而深受百姓喜爱。“炖汤”就是把汤料和水置于炖盅内,而炖盅则浸在大煲的水中,并用蒸架把盅与煲底隔离,如图所示。在大煲内的水沸腾过程中,煲盖与煲的缝隙间冒出大量的“白气”,这是________现象(填物态变化)。若汤的沸点与水的沸点相同,则盅内的汤________(填“会”或“不会”)沸腾。

15.小明对着手轻轻的吹气,手感到凉,而对着手哈气时,手反而感到暖和,这是因为吹气时加快了手上的汗液的________(填物态变化名称)吸热,使手温度下降,哈气时,哈出的水蒸气遇冷________(填物态变化名称)而________热量。

三、解答题

16. 炎热的夏天,从冰箱中取出的啤酒瓶放置一会儿后,发现瓶外壁“冒汗”.请你用所学的物理知识解释这种现象.

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 C

【解析】【分析】(1)物质由气态变成液体叫液化现象,液化需要向外放热;

(2)发生液化现象时,高温的水蒸气在哪一侧,水珠就出现在哪一侧。

【解答】装有冰水的瓶子,外面温度高里面温度低,因此是外面的水蒸气液化变成小水珠,那么水珠出现在玻璃瓶外侧的下半部分。装有热开水的瓶子,外面温度低,里面温度高,因此里面的水蒸气液化变成小水珠,那么水珠出现在内壁的上半部分,故C正确。

故选C。

2.【答案】 C

【解析】【分析】液化是指物质由气态转变为液态的过程,会对外界放热。实现液化有两种手段,一是降低温度,二是压缩体积。车内的湿热空气接触到冰冷的玻璃后,水蒸气液化,形成了雾,导致视线模糊。产生液化的原因有1、温差。2、湿度。解决这二个问题就能解决起雾现象。

【解答】冬天玻璃起雾属于液化现象,各选项中C选项乘客人数增加,对加大空气湿度。容易形成液化。

故答案为:C

3.【答案】 D

【解析】【分析】知道沸腾的条件,并理解沸腾的特点是解决该题的关键,沸腾的条件是达到沸点,且继续吸热;同时沸腾的特点是:吸热但温度不升高;据上面的两个知识点分析即可解决。

【解答】由于液体在任何温度下都能蒸发,故在开始加热时,上层的油会发生蒸发现象,同时由于油膜的覆盖,使得油下面的水无法蒸发,但随着加热,当将水加热到100℃后,再加热水就沸腾了,即发生汽化,由于水沸腾后温度不再升高,且水的沸点小于油的沸点,故此时油不会沸腾,直到水全部汽化完后,油的温度才能升高,即当温度升到油的沸点时,再加热,油才可以沸腾。

故选D

4.【答案】 B

【解析】【分析】(1)物体由固态直接变为气态的过程叫升华.物质由气态变成液态是液化,物质由液态变成气态是汽化.(2)测低温的时候,温度计液泡里的液体的凝固点应该低于被测的低温.(3)蒸发是一种汽化现象,同时汽化的时候需要吸热;

【解答】解:A、灯丝在高温下由固态直接变为气态,是升华现象.正确,不合题意.

B、大雾散去,是小水珠变成水蒸气的过程,发生了汽化.错误,符合题意.

C、水银的凝固点是﹣39℃,温度低于﹣39℃时,水银会凝固,测不出温度.正确,不合题意.

D、游泳的人从水中上岸后身上沾有水,水蒸发会从皮肤上吸热导致体表温度降低,所以会感到有些凉.正确,不合题意.

故选B.

5.【答案】 C

【解析】【分析】(1)金属的物质,一般都具有良好的导热性,其应用与比热容无关;(2)改变物体内能有做功和热传递两种方式,做功是能量的转化过程,热传递是能量的转移过程;(3)物质由气态变成液态的过程叫做液化,液化放热;(4)物质是由分子组成的,分子在不停地做无规则运动.

【解答】解:A、煎锅一般用铁制造,主要是利用铁具有良好的导热性,与比热容无关,故A错误;

B、炒主要是通过热传递的方式使藜蒿和腊肉的内能增加,故B错误;

C、蒸是通过热传递和高温水蒸气液化放热,使榆钱饭蒸熟,故C正确;

D、拌凉菜能入味说明了分子在做无规则运动,故D错误.

故选C.

6.【答案】 C

【解析】【分析】(1)液体沸腾的条件是温度达到沸点,并且不断吸热;(2)当大烧杯中的水沸腾时,温度达到沸点尽管不断吸热但温度不再升高,小试管中的水靠从大烧杯中吸热升温。此题考查了液体的沸腾条件和热传递的条件,要把握住沸腾条件是温度不但达到沸点,而且还能不段吸热,热传递的条件是必须存在温度差异。

【解答】当大烧杯中的水沸腾后,尽管不断吸热,但烧杯中的水温度不再升高,保持水的沸点温度不变;小试管中的水从大烧杯中吸热,温度达到水的沸点后,就和烧杯中的水的温度一样,就不能从烧杯中继续吸热,这时虽然达到了沸点,但不能吸收热量,所以不会沸腾。

故答案为:C

7.【答案】 B

【解析】【分析】解决此题可以从影响液体蒸发快慢的因素:液体的温度、液体的表面积、液体表面上方空气的流动这三个方面去采取措施。本题主要考查学生对影响蒸发快慢因素的了解和掌握是一道基础题。

【解答】解:电风扇吹出的风加快了身上的空气流速,从而加快了汗液的蒸发,蒸发时会从身上吸收热量,故有制冷作用,使人感到凉爽。

故答案为:B

8.【答案】 D

【解析】【分析】液体沸腾条件:一是达到沸点,二是需要继续吸热,但沸腾时温度不再改变,结合这些可以解决本题。对于这类在锅内或烧杯内放置容器的问题,要搞清里外的不同点,外部因为有加热装置,所以可以继续吸热,可以沸腾,而内部的液体温度等于水的沸点,但不能继续吸热,所以不会沸腾。

【解答】开始锅与碗中的水都会吸热升温,但当锅中的水达到沸点时吸热会沸腾起来,但温度不再升高。

此时碗中的水也会达到沸点,但由于碗中的水与锅中水的温度相同,不能继续吸热,所以碗中的水不会沸腾。

故答案为:D

9.【答案】 B

【解析】【分析】物质由气态变成液态叫液化,液化向外放热。

【解答】夏季时,屋外的空气温度高,而屋内由于空调制冷所以温度较低,那么外面高温的水蒸气遇到低温的玻璃放热液化成小水珠在玻璃外侧。冬季时,屋外的空气温度低,而屋内由于空调制热所以温度较高,那么屋内高温的水蒸气遇到低温的玻璃放热液化成小水珠在玻璃内侧,所以小水珠总是出现在温度较高的那一侧。

故A、C、D错误,B正确。

故选B。

10.【答案】 D

【解析】【分析】物质由气态变成液态叫液化,液化向外放热,据此分析窗玻璃上水珠的位置。

【解答】车窗上的水珠是水蒸气液化而成的,因为水蒸气需要向外放热,所以哪侧的水蒸气温度高,水珠就出现在哪一侧。夏季时,车内温度低,车外温度高,因此水珠出现在外表面;冬季时,车内温度高,车外温度低,因此水珠出现在内表面,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

11.【答案】 C

【解析】【解答】解:

将海水中的水蒸发是液态变成气态,属于汽化现象,再将水蒸气冷凝为液态的水是气态变成液态,属于液化现象.

故选C.

【分析】物质由液态变成气态的过程叫做汽化,由气态变成液态的过程叫做液化,这两个过程是相反的.

12.【答案】 D

【解析】【解答】解:淡淡的白雾是液化现象,因为河水蒸发产生大量的水蒸气,水蒸气遇到冷空气后液化成小水珠,形成白雾.

故选:D.

【分析】液化使物质由气态变为液态,淡淡的白雾是液态的小水珠.

13.【答案】 B

【解析】【解答】解:A、初春,湖面上冰化成水,是熔化现象,不合题意;

B、盛夏,草叶上形成“露珠”,是水蒸气遇冷液化形成的,符合题意;

C、深秋,枫叶上形成“霜”,是水蒸气凝华形成的,不合题意;

D、严冬,树枝上形成“雾凇”,是水蒸气凝华形成的,不合题意.

故选B.

【分析】判断物态变化现象首先要知道各种物态变化的定义,然后看物体是由什么状态变为了什么状态,从而得出结论;

物体由气态变为液态的过程叫液化,看选项中哪个生成物是液态,再看是否由气态形成.

二、填空题

14.【答案】 液化;不会

【解析】【分析】(1)水蒸气是无色、透明的气体,根本看不到,而我们看到的“白气”都是水蒸气放热液化而成的小水珠;

(2)沸腾时要不断吸热但温度不变;如果汤和水的沸点相同,则汤不能从水中吸收热量,自然不会沸腾。

【解答】炖汤”因味道好而深受百姓喜爱。“炖汤”就是把汤料和水置于炖盅内,而炖盅则浸在大煲的水中,并用蒸架把盅与煲底隔离。在大煲内的水沸腾过程中,煲盖与煲的缝隙间冒出大量的“白气”,这是液化现象。若汤的沸点与水的沸点相同,则盅内的汤不会沸腾。

故答案为:液化;不会

15.【答案】 汽化;液化;放出

【解析】【分析】(1)物质由液态变成气态叫汽化,汽化需要吸热;

(2)物质由气态变成液态叫液化,液化需要放热。

【解答】小明对着手轻轻的吹气,手感到凉,而对着手哈气时,手反而感到暖和,这是因为吹气时加快了手上的汗液的汽化吸热,使手温度下降,哈气时,哈出的水蒸气遇冷液化而放出热量。

三、解答题

16.【答案】 答:刚从冰箱中取出的啤酒瓶温度低于气温,空气中的水蒸气遇到温度较低的玻璃外壁液化成小水滴,附着在啤酒瓶外壁上出现“冒汗”现象

【解析】【分析】啤酒瓶瓶放在冰箱里,时间长了,因冰箱里的温度太低,拿出后的瓶子温度低于外界温度,空气中的水蒸气遇到冷的瓶壁而放热发生液化.

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化