纲要上第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(60张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(60张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-25 10:10:55 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

第十一课 辽宋夏金元的经济与社会

课程目标:

1.了解辽宋夏金元时期农业和手工业发展的史实,分析农业

手工业与商业的关系。

2.掌握辽宋夏金元时期商业兴盛和城市繁荣的史实,理解商品经济与社会变化的联系。

3.认识经济重心南移的过程,分析经济重心逐渐南移对社会

生活的影响。

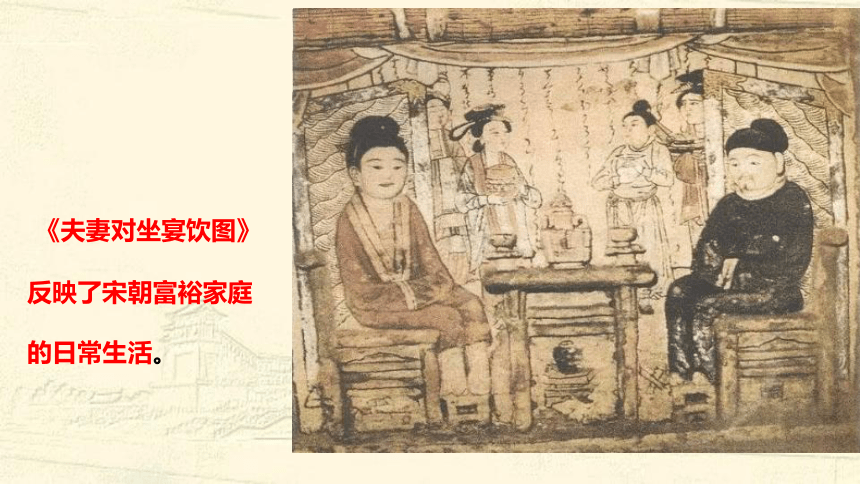

《夫妻对坐宴饮图》反映了宋朝富裕家庭的日常生活。

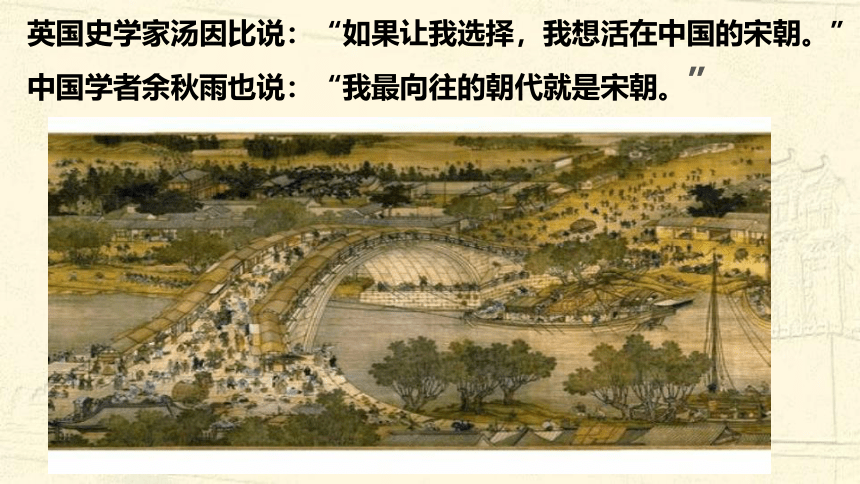

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我想活在中国的宋朝。”

中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代就是宋朝。”

同学们,想想两位为何这么喜欢宋朝?

一、农业和手工业的发展

1.粮食作物:一年两熟或一年三熟,粮食产量大大提高

稻麦复种制:以稻,麦两种粮食作物轮种的复种方式。每年六月份种水稻,十一月份水稻收获后,翻耕播种三麦,越冬至来年五月收获,麦茬翻耕灌溉后再种水稻。

2.经济作物的发展

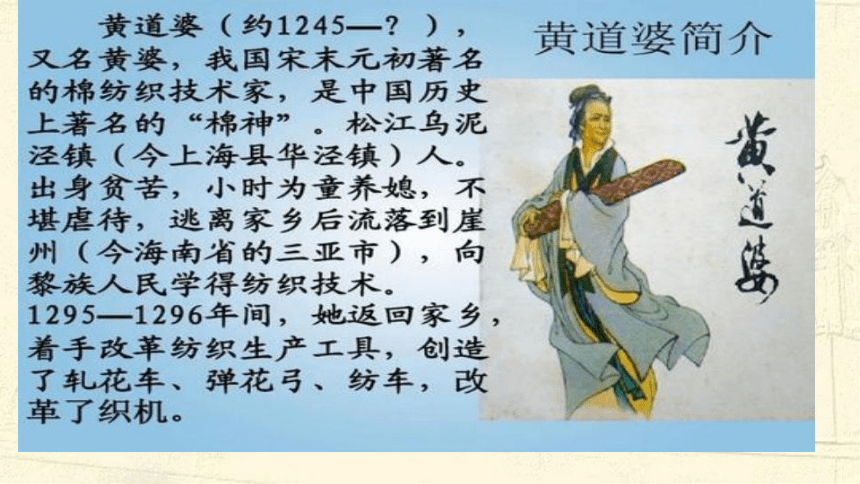

北宋至南宋初,棉花种植地区限于广东和福建;到南宋后期,棉花种植区向北推进到江淮和川蜀一带;

元朝得到大力推广,南方植棉普遍。

思考:P60历史纵横

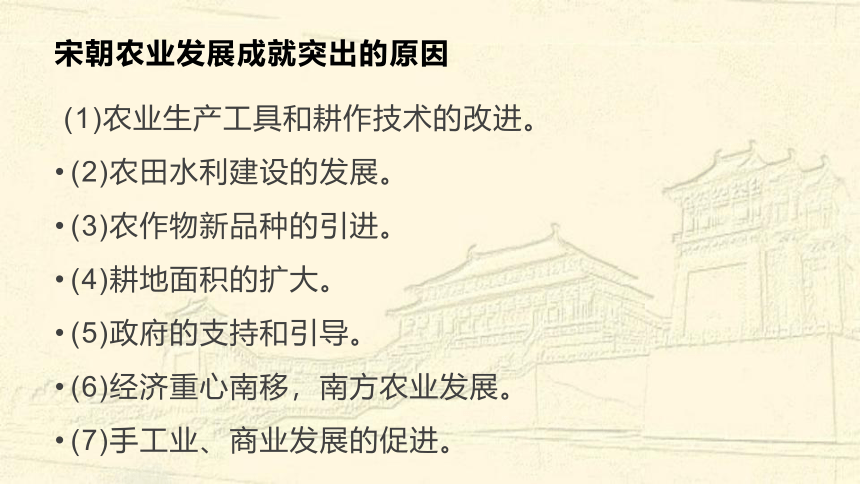

宋朝农业发展成就突出的原因

(1)农业生产工具和耕作技术的改进。

(2)农田水利建设的发展。

(3)农作物新品种的引进。

(4)耕地面积的扩大。

(5)政府的支持和引导。

(6)经济重心南移,南方农业发展。

(7)手工业、商业发展的促进。

2.手工业发展

1.制瓷业

钧窑 月白釉碗

官窑 穿戴瓶

汝窑 天蓝釉长颈镶金瓶

定窑 孩儿枕

哥窑海棠式花盆

宋朝五大名窑

定窑:在河北曲阳,以烧造白釉瓷器为主,胎质薄而坚硬,瓷釉洁白莹润。装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等。

汝窑:在河南宝丰,以烧制青釉瓷器著称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”。

哥窑:相传在浙江龙泉,开片较大,为冰裂纹或形成一种无规则的蜘蛛网线,叫百圾碎。

官窑:在河南开封,以烧制青釉瓷器著称于世 ,釉面多有开片。

钧窑:在河南禹州,产品有的青中带红,华而不俗,称为钧红;

汝、定、官、哥、钧五大名窑出产的瓷器代表了宋瓷的最高水平。其待点是不仅重视釉色之美、而目更求釉的质地之美。宋瓷在中国陶瓷工艺史上 ,以单色釉的高度发展著称,其色调之优雅,无与伦比。

宋代是中国的瓷器艺术臻于成熟的时代,不管是在种类、样式还是烧造工艺等方面,均位于巅峰地位

元代瓷器的代表产品:

青花瓷和釉里红

冶矿业

“昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。”

“官卖石炭增二十余场,而天下市易务,炭皆官自卖”

意大利人马可·波罗于1275年来到中国,看见中国人烧煤炼铁,这是他生平第一次看到煤做燃料。马可·波罗在他的游记里记载了这件新鲜事。书中写道,中国有一种黑石头,能够燃烧,着起火来象木柴一样,而且终夜不灭。当时,欧洲人读了马可·波罗的游记,都觉得十分新奇,他们哪里知道,中国人用煤做燃料,都已经有一千二三百年了,我们的祖先在世界上最早发现了煤这种燃料。

宋朝制瓷业发达的原因

(1)旺盛的贸易需求。

(2)官窑与民窑相辅相成,制瓷技术水平的提高。

(3)生产力的发展和商品经济的活跃。

(4)适应了社会审美风气和人们情趣的变化。

(5)统治者的支持。

2.冶矿业

“昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。”

“官卖石炭增二十余场,而天下市易务,炭皆官自卖”

意大利人马可·波罗于1275年来到中国,看见中国人烧煤炼铁,这是他生平第一次看到煤做燃料。马可·波罗在他的游记里记载了这件新鲜事。书中写道,中国有一种黑石头,能够燃烧,着起火来象木柴一样,而且终夜不灭。当时,欧洲人读了马可·波罗的游记,都觉得十分新奇,他们哪里知道,中国人用煤做燃料,都已经有一千二三百年了,我们的祖先在世界上最早发现了煤这种燃料。

知识拓展:

(1)早在汉代,人们就开始用煤作燃料,并用来冶铁。但由于开采条件的限制,煤一直没有大规模开采、使用。

(2)北宋时,用煤冶铁已相当普遍,使炼出的钢铁的硬度和质量大大提高。

(3)南宋末年,我国开始用焦炭冶铁,明朝流行开来。

到1078年,北宋生铁年产量已经达到7.5到15万吨,这一产量是1640年英国本土生铁产量的两倍半至五倍。

——罗伯特·哈特威尔(美国)《北宋中期中国铁与煤工业的革命》

北宋毕昇发明活字印刷术

3.印刷业

(1)提高印制效率,以经济、方便的形式推进了文化的普及;

(2)印刷术传到欧洲后,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴和宗教改革运动的出现准备了条件。

印刷术的意义

宋朝印刷业发展迅速的原因

(1)宋朝政治较为宽松,对印刷业根制小。同时宋朝政局相对稳定,为印刷业的发展提供了稳定的环境。

(2)北宋时期发明了活字印刷术,进一步促进了印刷业的发展。

(3)宋朝生产力发展,商品经济空前繁荣,市民阶层不断壮大,他们对世俗文化的需求熠大。

(4)政府推行重文政策,推动文化教育事业发展,对书籍的需求量增加。

宋元时期手工业发达的原因

(1)农业的发展为手工业发展提供了原料。

(2)科技进步的推动,如棉纷织技术的发展。

(3)商品经济的发展为手工业发展提供了市场

(4)对外贸易(海上丝绸之路)的促进作用。

二、商业和城市繁荣

榷场:宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所。

史料:宋榷(专卖)茶之制,择要会之地,曰江陵、曰真州(江苏仪征)……初数户,后繁之。市中茶坊林立,徽人、晋人荟萃,五音杂语。……输之于边,数倍利之,骤富焉。 ——[宋]庄季裕《鸡肋编》

官方榷场贸易,民间贸易均十分繁荣。

史料:而宋之南渡,其利尤溥,自和好后,与金国博易,三处榷场,其岁入百余万缗。

——(明)沉德符《野获编》

1、商业产生的根源何在?它与农业、手工业关系如何?

①根源:剩余产品的出现和社会分工的发展都是生产力的发展,

商业是自然经济发展的必然产物。

②农业、手工业是商业发展的基础,商业的发展有力促进农业和手工业的发展,即“无农不稳”“无工不富”“无商不活”。

2、影响商业发展的因素有哪些?

①经济:生产力的发展(农业、手工业发展)

②政治:国家统一,社会稳定,政治清明,政府政策等

③交通:交通便利

④货币:货币统一

史 料 实 证

海上丝绸之路

北宋交子

南宋会子

纸币产生推动了商品经济发展

市舶司是中国在宋、元、及明初在各海港设立的管理海上对外贸易的官府,相当于现在的海关。是中国古代管理对外贸易的机关。

作用:外贸税收成为宋元国库重要财政来源

课堂拓展:周秦至唐代城市的特点:

材料一:凡县治以上的城市,都有官设的市作为交易场所,县城以下,禁止设市。市设在城中特定位置,用围墙与居民区隔开(“市”与“坊”分开---坊市制)

材料二:凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散. ——《唐六典》

材料三:这时的城市主要是政治中心,军事重镇,商业贸易和市场规模不大。

特点:

严格的空间限制(坊市制);

严格的时间限制;

官府管理严格;

城市功能以政治军事、功能为主,经济功能不显著。

凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——《唐六典》

结合课本和材料回答唐朝的“市”有何特点?

唐长安城平面图

有严格的时间空间限制

对比唐代长安城,想一想,北宋汴京有哪些不同?导致这种变化的原因是什么?

宋汴京城:“市”突破了时间和空间上的限制,形成了商业街,

出现了前所未有的繁荣。

反映了商品经济的不断发展和城市经济的繁荣。

北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

商品经济繁荣

商业打破时空限制

商业服务于大众

边境贸易兴盛

海上丝绸之路鼎盛

商税成为主要税源

货币需求大、纸币

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。——柳永

元大都

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。…百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。

原因:提问

三、经济重心的南移

规律:

①由北向南,从黄河流域转移到长江中下游地区,由内地向沿海地区逐渐转移。

②南移趋势在国家分裂、割据战乱时较为明显。

③经济重心的南移凸显了区域性经济发展的不平衡和互补性。

影响

1 对城市发展 : 推动了南方沿海城市的迅速发展, 海上交通和运输有很 大的改善,促进了海上贸易的发展; 元明清时期工商业城市增多,商品经济发达。

2 对人口分布 : 人口南迁一定程度上有利于经济重心由北向南转移,而经济重心的南移又反过来促进了北方人民进一步南迁。南方人口迅速膨胀,导致我国南 方人口在全国总人口中的比重不断增长。

3 对文化教育 : 经济重心的南移带动了文化重心的南移,促进了南方地区文化教育的发展。唐至明清, 状元籍贯地理分布呈现明显的由北向南逐渐推移的趋势。

4 对民族关系 : 经济重心的南移促进了各民族的融合。游牧民族南迁, 和汉族有了更深更广泛的交流和合作,中原人口南下,和南方少数民族不断融合,促进了民族多样性和统一性的发展。

5 对生态环境 : 经济重心的南移导致南方某些地区的过度开发,如"放火烧荒、围湖造田"等,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展。

南方经济发展带动了文化的进步

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

糊名:

誊录:

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

1 积极:体现了经济发展对文化教育水平的带动作用 。2 消极:制度通常都有两重性,有利有弊,从南方考生来看南北分卷不是完全公平,但是站在统一国家全局的角度看,有其合理性和必然性。

四、社会的变化

“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”

——蔡襄(北宋)

隋唐时期,士族阶层重视家族背景的门第观念仍然十分流行。

榜下捉婿

《宋史》卷317《冯京传》载,冯京“登进士”,外戚张尧佐“方负宫掖势,欲妻以女”,派人将他拖至家中,当即“束之以金带”,声称:“此上意也。”并“出奁具目示之”,冯京无动于衷,“笑不视,力辞”。

“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”。

据统计,《宋史》列传中的北宋人物,出身于高官家庭的不过四分之一左右,而出身于布衣的则超过二分之一,;而布衣官员入仕的途径,在北宋初期以科举出身的约占三分之一,在北宋中期已超过四分之三,到北宋晚期更超过五分之四。

真宗时,权顷一时的外戚刘美的女儿嫁给了开封茶商马季良;而刘美的儿子又娶来“起自裨贩”的嘉州(治今四川乐山市)土豪王蒙正的女儿。

农民租种地主土地,宋朝政府要求地主与佃户必须要订立契约。……家仆与主人的关系也不再是奴婢人身依附关系,而是经济意义上的雇佣关系。

——吴钩《宋:现代的拂晓时辰》

社会控制松懈:1宋朝对土地买卖、典当基本不加干预,仅办理法律手续,缴纳交易税即可。“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。2百姓迁移住所更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。3金元时期,受女真、蒙古族自身社会发展进度的影响,上述变化出现了一定程度的逆转。长时段来看,社会控制松懈发展趋势没有大的改变

宋代放任对土地的买卖,不抑兼并 ,……国家维护土地私有权,鼓励自由垦辟土地。

——刘复生《从土地制度的变化看宋代社会》

宋朝政府的土地政策产生的影响

(1)土她集中化加剧。

(2)促进土地交易市场的发展社大。

(3)加剧了社会貧富的两极分化。

(4)影响了政府财政收入。

(5)导致社会阶级关余发生变化,雇佣契约关来发展,奴焊的社会地位提高。

(6)加剧了社会动荡和社会危机,成为王安后变法的原因之一。

中国古代不能从根本上抑制土地兼并的原因

(1)根源:封建土地私有制的存在。

(2)思想:土地是财富之本,人们往往热衷于购买土地。

(3)政治:地主阶级是封建政权统治的阶级基础,因此国家允许土地兼并,保护地主阶级的利益,同时在抑制土地兼并时以不触动地主土地私有制为前提。

第十一课 辽宋夏金元的经济与社会

课程目标:

1.了解辽宋夏金元时期农业和手工业发展的史实,分析农业

手工业与商业的关系。

2.掌握辽宋夏金元时期商业兴盛和城市繁荣的史实,理解商品经济与社会变化的联系。

3.认识经济重心南移的过程,分析经济重心逐渐南移对社会

生活的影响。

《夫妻对坐宴饮图》反映了宋朝富裕家庭的日常生活。

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我想活在中国的宋朝。”

中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代就是宋朝。”

同学们,想想两位为何这么喜欢宋朝?

一、农业和手工业的发展

1.粮食作物:一年两熟或一年三熟,粮食产量大大提高

稻麦复种制:以稻,麦两种粮食作物轮种的复种方式。每年六月份种水稻,十一月份水稻收获后,翻耕播种三麦,越冬至来年五月收获,麦茬翻耕灌溉后再种水稻。

2.经济作物的发展

北宋至南宋初,棉花种植地区限于广东和福建;到南宋后期,棉花种植区向北推进到江淮和川蜀一带;

元朝得到大力推广,南方植棉普遍。

思考:P60历史纵横

宋朝农业发展成就突出的原因

(1)农业生产工具和耕作技术的改进。

(2)农田水利建设的发展。

(3)农作物新品种的引进。

(4)耕地面积的扩大。

(5)政府的支持和引导。

(6)经济重心南移,南方农业发展。

(7)手工业、商业发展的促进。

2.手工业发展

1.制瓷业

钧窑 月白釉碗

官窑 穿戴瓶

汝窑 天蓝釉长颈镶金瓶

定窑 孩儿枕

哥窑海棠式花盆

宋朝五大名窑

定窑:在河北曲阳,以烧造白釉瓷器为主,胎质薄而坚硬,瓷釉洁白莹润。装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等。

汝窑:在河南宝丰,以烧制青釉瓷器著称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”。

哥窑:相传在浙江龙泉,开片较大,为冰裂纹或形成一种无规则的蜘蛛网线,叫百圾碎。

官窑:在河南开封,以烧制青釉瓷器著称于世 ,釉面多有开片。

钧窑:在河南禹州,产品有的青中带红,华而不俗,称为钧红;

汝、定、官、哥、钧五大名窑出产的瓷器代表了宋瓷的最高水平。其待点是不仅重视釉色之美、而目更求釉的质地之美。宋瓷在中国陶瓷工艺史上 ,以单色釉的高度发展著称,其色调之优雅,无与伦比。

宋代是中国的瓷器艺术臻于成熟的时代,不管是在种类、样式还是烧造工艺等方面,均位于巅峰地位

元代瓷器的代表产品:

青花瓷和釉里红

冶矿业

“昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。”

“官卖石炭增二十余场,而天下市易务,炭皆官自卖”

意大利人马可·波罗于1275年来到中国,看见中国人烧煤炼铁,这是他生平第一次看到煤做燃料。马可·波罗在他的游记里记载了这件新鲜事。书中写道,中国有一种黑石头,能够燃烧,着起火来象木柴一样,而且终夜不灭。当时,欧洲人读了马可·波罗的游记,都觉得十分新奇,他们哪里知道,中国人用煤做燃料,都已经有一千二三百年了,我们的祖先在世界上最早发现了煤这种燃料。

宋朝制瓷业发达的原因

(1)旺盛的贸易需求。

(2)官窑与民窑相辅相成,制瓷技术水平的提高。

(3)生产力的发展和商品经济的活跃。

(4)适应了社会审美风气和人们情趣的变化。

(5)统治者的支持。

2.冶矿业

“昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。”

“官卖石炭增二十余场,而天下市易务,炭皆官自卖”

意大利人马可·波罗于1275年来到中国,看见中国人烧煤炼铁,这是他生平第一次看到煤做燃料。马可·波罗在他的游记里记载了这件新鲜事。书中写道,中国有一种黑石头,能够燃烧,着起火来象木柴一样,而且终夜不灭。当时,欧洲人读了马可·波罗的游记,都觉得十分新奇,他们哪里知道,中国人用煤做燃料,都已经有一千二三百年了,我们的祖先在世界上最早发现了煤这种燃料。

知识拓展:

(1)早在汉代,人们就开始用煤作燃料,并用来冶铁。但由于开采条件的限制,煤一直没有大规模开采、使用。

(2)北宋时,用煤冶铁已相当普遍,使炼出的钢铁的硬度和质量大大提高。

(3)南宋末年,我国开始用焦炭冶铁,明朝流行开来。

到1078年,北宋生铁年产量已经达到7.5到15万吨,这一产量是1640年英国本土生铁产量的两倍半至五倍。

——罗伯特·哈特威尔(美国)《北宋中期中国铁与煤工业的革命》

北宋毕昇发明活字印刷术

3.印刷业

(1)提高印制效率,以经济、方便的形式推进了文化的普及;

(2)印刷术传到欧洲后,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴和宗教改革运动的出现准备了条件。

印刷术的意义

宋朝印刷业发展迅速的原因

(1)宋朝政治较为宽松,对印刷业根制小。同时宋朝政局相对稳定,为印刷业的发展提供了稳定的环境。

(2)北宋时期发明了活字印刷术,进一步促进了印刷业的发展。

(3)宋朝生产力发展,商品经济空前繁荣,市民阶层不断壮大,他们对世俗文化的需求熠大。

(4)政府推行重文政策,推动文化教育事业发展,对书籍的需求量增加。

宋元时期手工业发达的原因

(1)农业的发展为手工业发展提供了原料。

(2)科技进步的推动,如棉纷织技术的发展。

(3)商品经济的发展为手工业发展提供了市场

(4)对外贸易(海上丝绸之路)的促进作用。

二、商业和城市繁荣

榷场:宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所。

史料:宋榷(专卖)茶之制,择要会之地,曰江陵、曰真州(江苏仪征)……初数户,后繁之。市中茶坊林立,徽人、晋人荟萃,五音杂语。……输之于边,数倍利之,骤富焉。 ——[宋]庄季裕《鸡肋编》

官方榷场贸易,民间贸易均十分繁荣。

史料:而宋之南渡,其利尤溥,自和好后,与金国博易,三处榷场,其岁入百余万缗。

——(明)沉德符《野获编》

1、商业产生的根源何在?它与农业、手工业关系如何?

①根源:剩余产品的出现和社会分工的发展都是生产力的发展,

商业是自然经济发展的必然产物。

②农业、手工业是商业发展的基础,商业的发展有力促进农业和手工业的发展,即“无农不稳”“无工不富”“无商不活”。

2、影响商业发展的因素有哪些?

①经济:生产力的发展(农业、手工业发展)

②政治:国家统一,社会稳定,政治清明,政府政策等

③交通:交通便利

④货币:货币统一

史 料 实 证

海上丝绸之路

北宋交子

南宋会子

纸币产生推动了商品经济发展

市舶司是中国在宋、元、及明初在各海港设立的管理海上对外贸易的官府,相当于现在的海关。是中国古代管理对外贸易的机关。

作用:外贸税收成为宋元国库重要财政来源

课堂拓展:周秦至唐代城市的特点:

材料一:凡县治以上的城市,都有官设的市作为交易场所,县城以下,禁止设市。市设在城中特定位置,用围墙与居民区隔开(“市”与“坊”分开---坊市制)

材料二:凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散. ——《唐六典》

材料三:这时的城市主要是政治中心,军事重镇,商业贸易和市场规模不大。

特点:

严格的空间限制(坊市制);

严格的时间限制;

官府管理严格;

城市功能以政治军事、功能为主,经济功能不显著。

凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——《唐六典》

结合课本和材料回答唐朝的“市”有何特点?

唐长安城平面图

有严格的时间空间限制

对比唐代长安城,想一想,北宋汴京有哪些不同?导致这种变化的原因是什么?

宋汴京城:“市”突破了时间和空间上的限制,形成了商业街,

出现了前所未有的繁荣。

反映了商品经济的不断发展和城市经济的繁荣。

北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

商品经济繁荣

商业打破时空限制

商业服务于大众

边境贸易兴盛

海上丝绸之路鼎盛

商税成为主要税源

货币需求大、纸币

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。——柳永

元大都

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。…百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。

原因:提问

三、经济重心的南移

规律:

①由北向南,从黄河流域转移到长江中下游地区,由内地向沿海地区逐渐转移。

②南移趋势在国家分裂、割据战乱时较为明显。

③经济重心的南移凸显了区域性经济发展的不平衡和互补性。

影响

1 对城市发展 : 推动了南方沿海城市的迅速发展, 海上交通和运输有很 大的改善,促进了海上贸易的发展; 元明清时期工商业城市增多,商品经济发达。

2 对人口分布 : 人口南迁一定程度上有利于经济重心由北向南转移,而经济重心的南移又反过来促进了北方人民进一步南迁。南方人口迅速膨胀,导致我国南 方人口在全国总人口中的比重不断增长。

3 对文化教育 : 经济重心的南移带动了文化重心的南移,促进了南方地区文化教育的发展。唐至明清, 状元籍贯地理分布呈现明显的由北向南逐渐推移的趋势。

4 对民族关系 : 经济重心的南移促进了各民族的融合。游牧民族南迁, 和汉族有了更深更广泛的交流和合作,中原人口南下,和南方少数民族不断融合,促进了民族多样性和统一性的发展。

5 对生态环境 : 经济重心的南移导致南方某些地区的过度开发,如"放火烧荒、围湖造田"等,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展。

南方经济发展带动了文化的进步

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

糊名:

誊录:

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

1 积极:体现了经济发展对文化教育水平的带动作用 。2 消极:制度通常都有两重性,有利有弊,从南方考生来看南北分卷不是完全公平,但是站在统一国家全局的角度看,有其合理性和必然性。

四、社会的变化

“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”

——蔡襄(北宋)

隋唐时期,士族阶层重视家族背景的门第观念仍然十分流行。

榜下捉婿

《宋史》卷317《冯京传》载,冯京“登进士”,外戚张尧佐“方负宫掖势,欲妻以女”,派人将他拖至家中,当即“束之以金带”,声称:“此上意也。”并“出奁具目示之”,冯京无动于衷,“笑不视,力辞”。

“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”。

据统计,《宋史》列传中的北宋人物,出身于高官家庭的不过四分之一左右,而出身于布衣的则超过二分之一,;而布衣官员入仕的途径,在北宋初期以科举出身的约占三分之一,在北宋中期已超过四分之三,到北宋晚期更超过五分之四。

真宗时,权顷一时的外戚刘美的女儿嫁给了开封茶商马季良;而刘美的儿子又娶来“起自裨贩”的嘉州(治今四川乐山市)土豪王蒙正的女儿。

农民租种地主土地,宋朝政府要求地主与佃户必须要订立契约。……家仆与主人的关系也不再是奴婢人身依附关系,而是经济意义上的雇佣关系。

——吴钩《宋:现代的拂晓时辰》

社会控制松懈:1宋朝对土地买卖、典当基本不加干预,仅办理法律手续,缴纳交易税即可。“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。2百姓迁移住所更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。3金元时期,受女真、蒙古族自身社会发展进度的影响,上述变化出现了一定程度的逆转。长时段来看,社会控制松懈发展趋势没有大的改变

宋代放任对土地的买卖,不抑兼并 ,……国家维护土地私有权,鼓励自由垦辟土地。

——刘复生《从土地制度的变化看宋代社会》

宋朝政府的土地政策产生的影响

(1)土她集中化加剧。

(2)促进土地交易市场的发展社大。

(3)加剧了社会貧富的两极分化。

(4)影响了政府财政收入。

(5)导致社会阶级关余发生变化,雇佣契约关来发展,奴焊的社会地位提高。

(6)加剧了社会动荡和社会危机,成为王安后变法的原因之一。

中国古代不能从根本上抑制土地兼并的原因

(1)根源:封建土地私有制的存在。

(2)思想:土地是财富之本,人们往往热衷于购买土地。

(3)政治:地主阶级是封建政权统治的阶级基础,因此国家允许土地兼并,保护地主阶级的利益,同时在抑制土地兼并时以不触动地主土地私有制为前提。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进