部编版选择性必修中册1.《社会历史的决定性基础》课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修中册1.《社会历史的决定性基础》课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-23 20:57:43 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

社会历史的决定性基础

教学课件

科学与文化论著研习

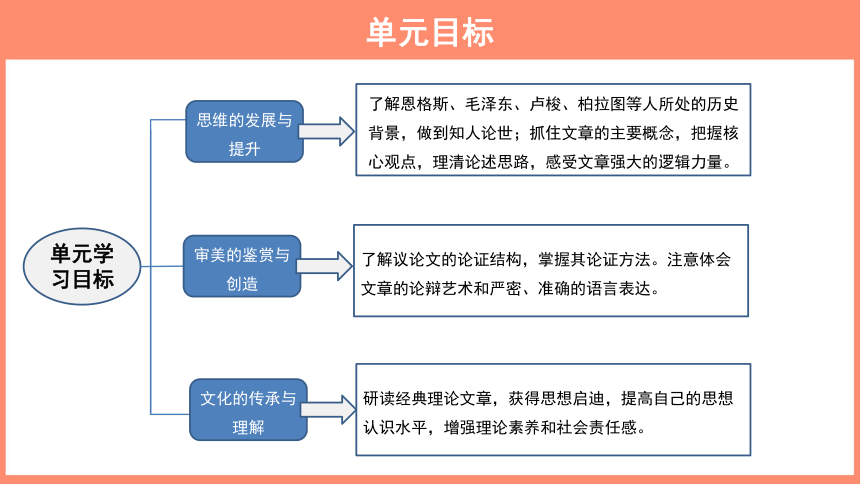

单元目标

单元学习目标

思维的发展与提升

审美的鉴赏与创造

文化的传承与理解

了解恩格斯、毛泽东、卢梭、柏拉图等人所处的历史背景,做到知人论世;抓住文章的主要概念,把握核心观点,理清论述思路,感受文章强大的逻辑力量。

了解议论文的论证结构,掌握其论证方法。注意体会文章的论辩艺术和严密、准确的语言表达。

研读经典理论文章,获得思想启迪,提高自己的思想认识水平,增强理论素养和社会责任感。

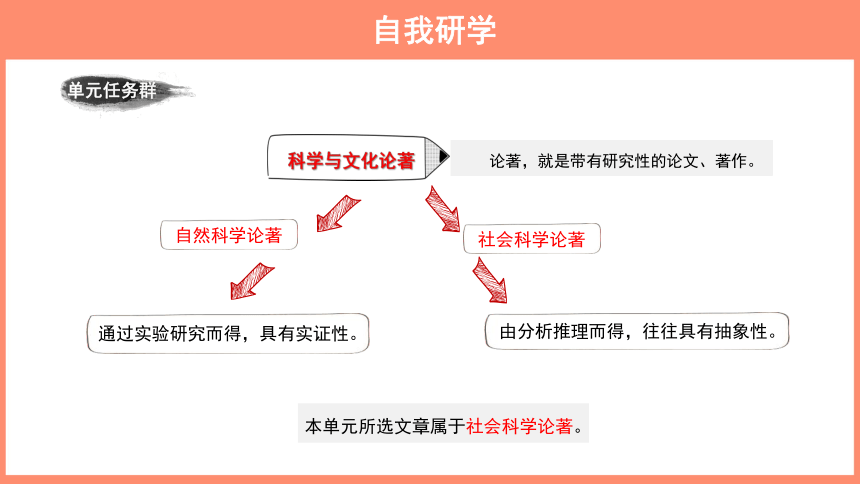

本单元所选文章属于社会科学论著。

科学与文化论著

论著,就是带有研究性的论文、著作。

自然科学论著

社会科学论著

由分析推理而得,往往具有抽象性。

通过实验研究而得,具有实证性。

自我研学

单元任务群

决定社会发展的动力有哪些?

情境导入

决定社会发展的根本动力是什么?

想一想

你还记得《马克思墓前的讲话》中的相关论述吗?

自我研习

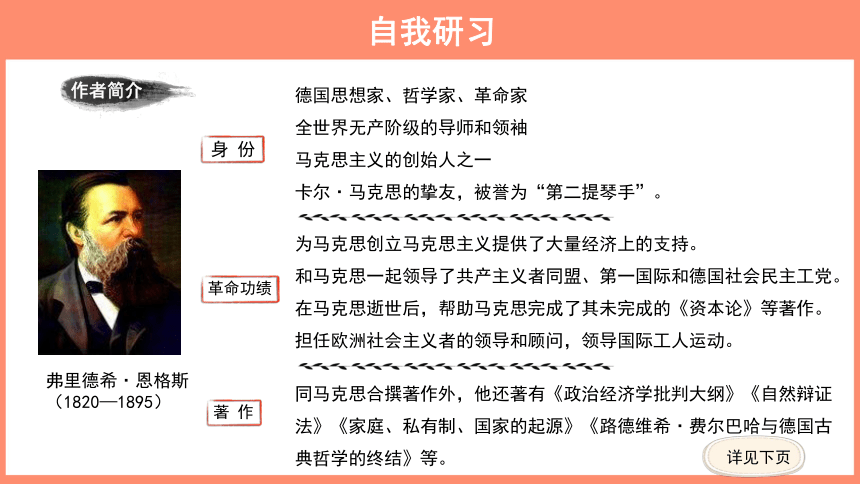

德国思想家、哲学家、革命家

全世界无产阶级的导师和领袖

马克思主义的创始人之一

卡尔·马克思的挚友,被誉为“第二提琴手”。

弗里德希·恩格斯

(1820—1895)

作者简介

同马克思合撰著作外,他还著有《政治经济学批判大纲》《自然辩证法》《家庭、私有制、国家的起源》《路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结》等。

为马克思创立马克思主义提供了大量经济上的支持。

和马克思一起领导了共产主义者同盟、第一国际和德国社会民主工党。

在马克思逝世后,帮助马克思完成了其未完成的《资本论》等著作。

担任欧洲社会主义者的领导和顾问,领导国际工人运动。

身 份

革命功绩

著 作

详见下页

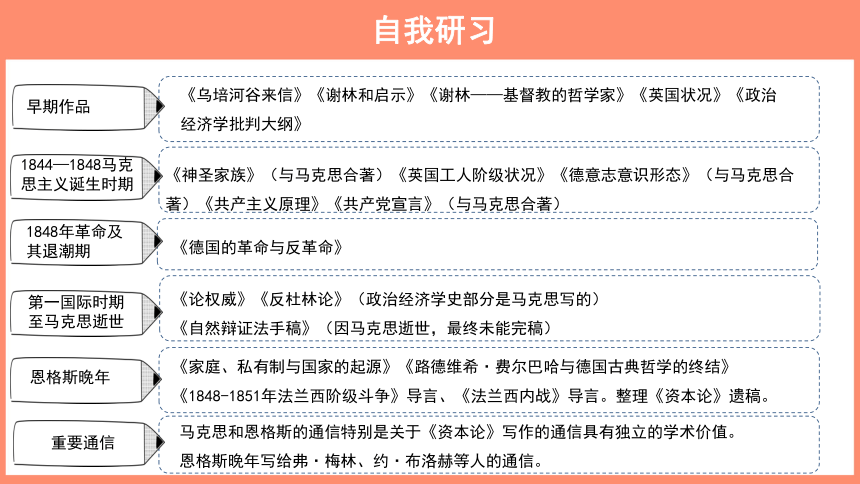

《乌培河谷来信》《谢林和启示》《谢林——基督教的哲学家》《英国状况》《政治经济学批判大纲》

早期作品

1844—1848马克思主义诞生时期

《神圣家族》(与马克思合著)《英国工人阶级状况》《德意志意识形态》(与马克思合著)《共产主义原理》《共产党宣言》(与马克思合著)

1848年革命及其退潮期

《家庭、私有制与国家的起源》《路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结》《1848-1851年法兰西阶级斗争》导言、《法兰西内战》导言。整理《资本论》遗稿。

《德国的革命与反革命》

第一国际时期至马克思逝世

《论权威》《反杜林论》(政治经济学史部分是马克思写的)《自然辩证法手稿》(因马克思逝世,最终未能完稿)

恩格斯晚年

重要通信

马克思和恩格斯的通信特别是关于《资本论》写作的通信具有独立的学术价值。恩格斯晚年写给弗·梅林、约·布洛赫等人的通信。

自我研习

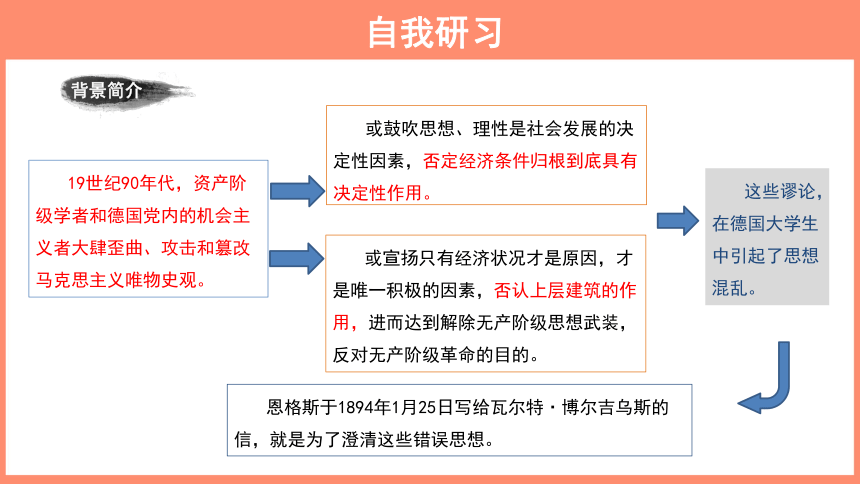

19世纪90年代,资产阶级学者和德国党内的机会主义者大肆歪曲、攻击和篡改马克思主义唯物史观。

背景简介

自我研习

或鼓吹思想、理性是社会发展的决定性因素,否定经济条件归根到底具有决定性作用。

这些谬论,在德国大学生中引起了思想混乱。

或宣扬只有经济状况才是原因,才是唯一积极的因素,否认上层建筑的作用,进而达到解除无产阶级思想武装,反对无产阶级革命的目的。

恩格斯于1894年1月25日写给瓦尔特·博尔吉乌斯的信,就是为了澄清这些错误思想。

自我研习

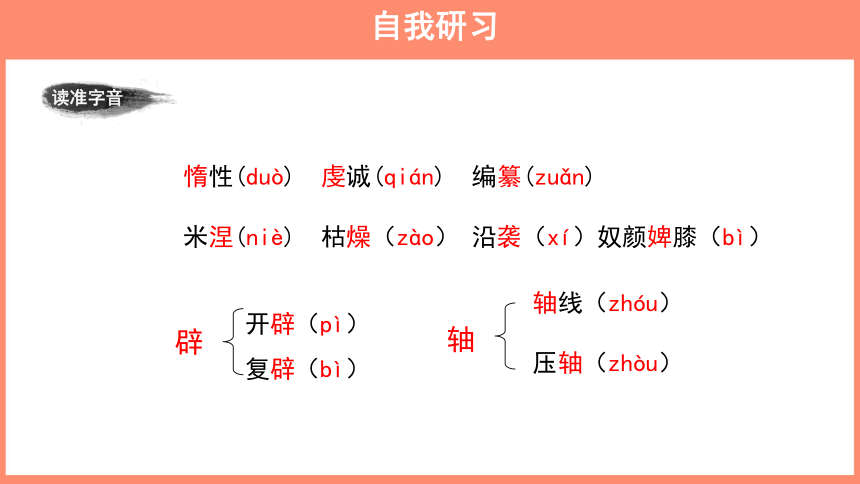

惰性(duò) 虔诚(qián) 编纂(zuǎn)

米涅(niè) 枯燥(zào) 沿袭(xí)奴颜婢膝(bì)

开辟(pì)

复辟(bì)

轴线(zhóu)

压轴(zhòu)

轴

辟

读准字音

自我研习

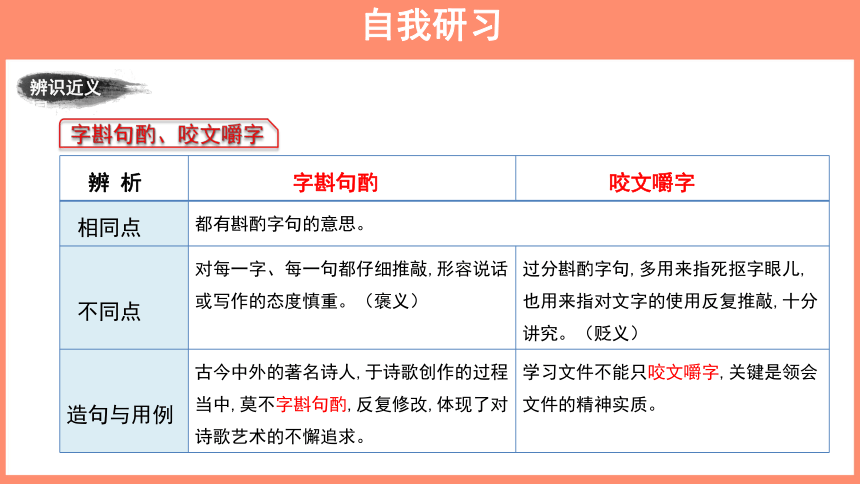

字斟句酌、咬文嚼字

辨 析 字斟句酌 咬文嚼字

相同点 都有斟酌字句的意思。 不同点 对每一字、每一句都仔细推敲,形容说话或写作的态度慎重。(褒义) 过分斟酌字句,多用来指死抠字眼儿,也用来指对文字的使用反复推敲,十分讲究。(贬义)

造句与用例 古今中外的著名诗人,于诗歌创作的过程当中,莫不字斟句酌,反复修改,体现了对诗歌艺术的不懈追求。 学习文件不能只咬文嚼字,关键是领会文件的精神实质。

辨识近义词

自我研习

界限、界线

辨 析 界限 界线

相同点 都有表述“不同事物的分界”的意思。 不同点 界限:不同事物的分界;尽头处;限度。 多用于抽象事物。 两个地区分界的线;不同事物的分界线;某些事物的边缘。多用于具体事物。

造句与用例 人们现在已经明确,新冠病毒是由动物传播给人类的,但是其中具体的传播路径需要更深入的研究,这有助于了解病毒是如何打破物种界限,传给人类的。 过去由农户单独种植的小块田地,如今打破了地块界线,被改造成了连片的水肥一体化的灌种植耕地。

自我研习

贯穿、贯串

辨 析 贯穿 贯串

相同点 二者均有“穿过”“贯通”的意思。 不同点 穿过,连通,对象可以是抽象事物,也可以是具体事物。 指从头到尾穿过一个或一系列事物,一般用于抽象事物。

造句与用例 这条公路贯穿全省各县。 “贯串着革命精神”“这篇讲话贯串着民本思想”。

任务一 厘清论述思路

内容理解

1.本文的论述思路是怎样的 请简要概述。

首先阐明了经济关系是社会历史的决定性基础。

然后指出政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的,它们之间又都互相作用并对经济基础发生作用。

最后归结到要正确理解历史就必须注重经济史的学习,学会全面把握马克思主义的辩证唯物史观。

接着分析了历史发展中必然性和偶然性的关系,阐明了两者与经济基础的关系。

理清思路

社会历史的决定性基础

经济

关系

社会历史的决定性基础

归根到底制约历史发展

生产和运输的全部技术

地理基础和先前经济阶段的残余

围绕这一社会形式的外部环境

上层建筑对经济基础的作用

人们创造历史的偶然性与必然性

课文结构

一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品的方式。

内容

科学与技术

研究的领域越是远离经济,越是表现为偶然现象。

要学习经济史

技术依赖于科学,更推动科学。

相关问题

1.回信第1条第一段主要讲述了什么内容 它有何作用

内容理解

主要讲述了社会历史的决定性基础的经济关系,即我们所说的经济基础,讲述了经济基础和上层建筑的关系。

文段进一步明确了经济基础决定上层建筑这个马克思主义的基本原理,为后文论述经济因素与历史发展、上层建筑的关系打下坚实的基础。

任务二 理解作者阐述的观点和思想

2.恩格斯是如何解读经济关系是社会历史的决定性基础的

是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品(在有分工的条件下)的方式。

这种技术也决定着产品的交换方式以及分配方式,

从而在氏族社会解体后也决定着阶级的划分,

决定着统治关系和奴役关系,

决定着国家、政治、法等等。

定义

内容

包括生产和运输的全部技术

包括这些关系赖以发展的地理基础和事实上由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余

作用

包括围绕着这一社会形式的外部环境

经济关系

内容理解

3.这封信中,恩格斯提出了两点不应当忽视的问题,请概述这两点内容。

内容理解

第二个问题:

第一个问题:

人们自己创造自己的历史,但都是以偶然性为其补充和表现形式的必然性占统治地位。这里的必然性就是指经济的必然性。

政治、法、哲学等上层建筑的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。

本文运用了多种论证方法,请举出两种予以简要分析。

写法探究

1.举例论证

观 点 事 例

科学则在更大得多的程度上依赖于技术的状况和需要。 整个流体静力学(托里拆利等)是由于16世纪和17世纪意大利治理山区河流的需要而产生的。

它们又都互相作用并对经济基础发生作用。 国家就是通过保护关税、自由贸易、好的或者坏的财政制度发生作用的。

恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论是好一些或差一些,但是最终总是会出现的。 恰巧拿破仑这个科西嘉人做了被本身的战争弄得精疲力竭的法兰西共和国所需要的军事独裁者,这是个偶然现象。但是,假如没有拿破仑这个人,他的角色就会由另一个人来扮演。

任务三 体会论证方法

本文运用了多种论证方法,请举出两种予以简要分析。

写法探究

如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。

2.比喻论证

使用了比喻论证,把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,强调曲线始终围绕着中轴线上下摆动,偶然性总是表现着必然性。

我们把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。而种族本身就是一种经济因素。不过这里有两点不应当忽视……

任务四 品味语言特色

这篇文章的语言表达严密、准确,请赏析下列各句的语言特色。

观点提出鲜明有力,不蔓不枝;“归根到底”言辞准确,语气恳切;“不过”巧妙引起转折,引人思考。

写法探究

政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果。

关联词语的使用,使表达的意思缜密严谨,具有很强的逻辑性,体现了社会科学论著的语言特色,也显示了恩格斯高超的理论思维水平。

写法探究

在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

请您不要过分推敲上面所说的每一句话,而要把握总的联系;可惜我没有时间能像给报刊写文章那样字斟句酌地向您阐述这一切。

“请您”“可惜”“向您”等敬语或词语的使用,体现了恩格斯对青年朋友的真诚尊重和殷切期望。

运用比喻,把“经济关系”比作“红线”,贯串于社会历史的进程中,直观恰当,生动形象。

写法探究

恩格斯在给瓦尔特·博尔吉乌斯的回信中指出:恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。

结合刘邦和项羽,谈谈你对“伟大人物”出现的“必然性和偶然性”的认识。

拓展延伸

所谓伟大人物,是指为着完成某种历史任务而出现的、在历史发展进程中发挥了重大作用的杰出者。伟大人物的出现,都是必然性和偶然性的统一。在楚汉之争中取得最后胜利的刘邦就是这样一位偶然性与必然性统一的伟大人物。比如,刘邦的出身、起家,及至鸿门宴脱险、夺取关中先入咸阳等,充满了偶然性,稍有差池结果便会大相径庭。但不能把这些偶然因素绝对化、神秘化,偶然性的背后,是必然性在起决定作用。刘邦能最后胜出,是具有必然性的。因为刘邦审时度势、知人善任,实行的方针、政策受到了广大士兵和人民的拥护,特别是得到了当时秦人的拥护,他的胜利是大势所趋,必然性使然。而项羽的失败也是必然的,因在刘邦成功的必然性因素方面,项羽大多相反,最后只能落得众叛亲离的结局。

拓展延伸

偶然性表明的是客观事物发展过程中存在的一种有可能出现、也有可能不出现的趋向。“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”,杜牧从“胜败乃兵家常事”的角度立论,用大胆的假设与推理来揭示历史的发展可以是另外一种情形,“已然的”未必就是“必然的”。从当时形势看,刘邦虽然战胜项羽,但项羽的巨大影响仍在,刘邦并没有取得全局的最后胜利。其实,项羽与刘邦一样都是反抗暴秦的英雄,没有说谁胜就是应该的,是正统的,设若项羽拥有远见卓识和不屈不挠的意志,回江东重整旗鼓,说不定就可以“卷土重来”,或许会改写历史。

拓展延伸

迁移练习

例证法(举例论证)就是举出事例作论据来证明论点的方法,也就是常说的“摆事实”的方法。

例证法

例证法的原理如同逻辑推理的归纳法。“事实胜于雄辩”,利用事实论证最具说服力。

运用例证法,首先是所选事例要真实、确凿、典型、新颖。

其次,概述事例要简洁,突出事例中与要证明的论点关系密切的方面。

最后,要注意揭示出论点与论据之间的内在联系,点明事例之所以证明论点的地方。

定义

作用

使用

请以“磨难”为话题,运用例证法,写一段300字左右的议论性文字。

拓展延伸

有时候,磨难恰恰是一种历练,能让人生绽放光彩。

贝多芬双耳失聪,却能在困境中创造出不朽的乐曲,撼人心魄,那是因为他不屈服命运的打击,顽强抗拒厄运,才谱写出人类的心灵之歌。

司马迁遭受腐刑,却能在耻辱中挺直腰杆,写成《史记》,汗青溢彩,那是因为他有坚定如山的信念、刚毅如铁的意志,于羞辱讥讽中坚持自己的志向,才成为一代“史圣”。

一代体操王子李宁黯然退出体坛,却能另辟天地,成功开创新的事业,让“李宁牌”系列运动用品风靡全国,走向世界,那是因为他懂得承受磨难,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条人生新路。

磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者来说,只不过是人生路上的一场风雨,只要勇敢地走过去,前方就是另一片蓝天。

再 见

社会历史的决定性基础

教学课件

科学与文化论著研习

单元目标

单元学习目标

思维的发展与提升

审美的鉴赏与创造

文化的传承与理解

了解恩格斯、毛泽东、卢梭、柏拉图等人所处的历史背景,做到知人论世;抓住文章的主要概念,把握核心观点,理清论述思路,感受文章强大的逻辑力量。

了解议论文的论证结构,掌握其论证方法。注意体会文章的论辩艺术和严密、准确的语言表达。

研读经典理论文章,获得思想启迪,提高自己的思想认识水平,增强理论素养和社会责任感。

本单元所选文章属于社会科学论著。

科学与文化论著

论著,就是带有研究性的论文、著作。

自然科学论著

社会科学论著

由分析推理而得,往往具有抽象性。

通过实验研究而得,具有实证性。

自我研学

单元任务群

决定社会发展的动力有哪些?

情境导入

决定社会发展的根本动力是什么?

想一想

你还记得《马克思墓前的讲话》中的相关论述吗?

自我研习

德国思想家、哲学家、革命家

全世界无产阶级的导师和领袖

马克思主义的创始人之一

卡尔·马克思的挚友,被誉为“第二提琴手”。

弗里德希·恩格斯

(1820—1895)

作者简介

同马克思合撰著作外,他还著有《政治经济学批判大纲》《自然辩证法》《家庭、私有制、国家的起源》《路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结》等。

为马克思创立马克思主义提供了大量经济上的支持。

和马克思一起领导了共产主义者同盟、第一国际和德国社会民主工党。

在马克思逝世后,帮助马克思完成了其未完成的《资本论》等著作。

担任欧洲社会主义者的领导和顾问,领导国际工人运动。

身 份

革命功绩

著 作

详见下页

《乌培河谷来信》《谢林和启示》《谢林——基督教的哲学家》《英国状况》《政治经济学批判大纲》

早期作品

1844—1848马克思主义诞生时期

《神圣家族》(与马克思合著)《英国工人阶级状况》《德意志意识形态》(与马克思合著)《共产主义原理》《共产党宣言》(与马克思合著)

1848年革命及其退潮期

《家庭、私有制与国家的起源》《路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结》《1848-1851年法兰西阶级斗争》导言、《法兰西内战》导言。整理《资本论》遗稿。

《德国的革命与反革命》

第一国际时期至马克思逝世

《论权威》《反杜林论》(政治经济学史部分是马克思写的)《自然辩证法手稿》(因马克思逝世,最终未能完稿)

恩格斯晚年

重要通信

马克思和恩格斯的通信特别是关于《资本论》写作的通信具有独立的学术价值。恩格斯晚年写给弗·梅林、约·布洛赫等人的通信。

自我研习

19世纪90年代,资产阶级学者和德国党内的机会主义者大肆歪曲、攻击和篡改马克思主义唯物史观。

背景简介

自我研习

或鼓吹思想、理性是社会发展的决定性因素,否定经济条件归根到底具有决定性作用。

这些谬论,在德国大学生中引起了思想混乱。

或宣扬只有经济状况才是原因,才是唯一积极的因素,否认上层建筑的作用,进而达到解除无产阶级思想武装,反对无产阶级革命的目的。

恩格斯于1894年1月25日写给瓦尔特·博尔吉乌斯的信,就是为了澄清这些错误思想。

自我研习

惰性(duò) 虔诚(qián) 编纂(zuǎn)

米涅(niè) 枯燥(zào) 沿袭(xí)奴颜婢膝(bì)

开辟(pì)

复辟(bì)

轴线(zhóu)

压轴(zhòu)

轴

辟

读准字音

自我研习

字斟句酌、咬文嚼字

辨 析 字斟句酌 咬文嚼字

相同点 都有斟酌字句的意思。 不同点 对每一字、每一句都仔细推敲,形容说话或写作的态度慎重。(褒义) 过分斟酌字句,多用来指死抠字眼儿,也用来指对文字的使用反复推敲,十分讲究。(贬义)

造句与用例 古今中外的著名诗人,于诗歌创作的过程当中,莫不字斟句酌,反复修改,体现了对诗歌艺术的不懈追求。 学习文件不能只咬文嚼字,关键是领会文件的精神实质。

辨识近义词

自我研习

界限、界线

辨 析 界限 界线

相同点 都有表述“不同事物的分界”的意思。 不同点 界限:不同事物的分界;尽头处;限度。 多用于抽象事物。 两个地区分界的线;不同事物的分界线;某些事物的边缘。多用于具体事物。

造句与用例 人们现在已经明确,新冠病毒是由动物传播给人类的,但是其中具体的传播路径需要更深入的研究,这有助于了解病毒是如何打破物种界限,传给人类的。 过去由农户单独种植的小块田地,如今打破了地块界线,被改造成了连片的水肥一体化的灌种植耕地。

自我研习

贯穿、贯串

辨 析 贯穿 贯串

相同点 二者均有“穿过”“贯通”的意思。 不同点 穿过,连通,对象可以是抽象事物,也可以是具体事物。 指从头到尾穿过一个或一系列事物,一般用于抽象事物。

造句与用例 这条公路贯穿全省各县。 “贯串着革命精神”“这篇讲话贯串着民本思想”。

任务一 厘清论述思路

内容理解

1.本文的论述思路是怎样的 请简要概述。

首先阐明了经济关系是社会历史的决定性基础。

然后指出政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的,它们之间又都互相作用并对经济基础发生作用。

最后归结到要正确理解历史就必须注重经济史的学习,学会全面把握马克思主义的辩证唯物史观。

接着分析了历史发展中必然性和偶然性的关系,阐明了两者与经济基础的关系。

理清思路

社会历史的决定性基础

经济

关系

社会历史的决定性基础

归根到底制约历史发展

生产和运输的全部技术

地理基础和先前经济阶段的残余

围绕这一社会形式的外部环境

上层建筑对经济基础的作用

人们创造历史的偶然性与必然性

课文结构

一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品的方式。

内容

科学与技术

研究的领域越是远离经济,越是表现为偶然现象。

要学习经济史

技术依赖于科学,更推动科学。

相关问题

1.回信第1条第一段主要讲述了什么内容 它有何作用

内容理解

主要讲述了社会历史的决定性基础的经济关系,即我们所说的经济基础,讲述了经济基础和上层建筑的关系。

文段进一步明确了经济基础决定上层建筑这个马克思主义的基本原理,为后文论述经济因素与历史发展、上层建筑的关系打下坚实的基础。

任务二 理解作者阐述的观点和思想

2.恩格斯是如何解读经济关系是社会历史的决定性基础的

是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品(在有分工的条件下)的方式。

这种技术也决定着产品的交换方式以及分配方式,

从而在氏族社会解体后也决定着阶级的划分,

决定着统治关系和奴役关系,

决定着国家、政治、法等等。

定义

内容

包括生产和运输的全部技术

包括这些关系赖以发展的地理基础和事实上由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余

作用

包括围绕着这一社会形式的外部环境

经济关系

内容理解

3.这封信中,恩格斯提出了两点不应当忽视的问题,请概述这两点内容。

内容理解

第二个问题:

第一个问题:

人们自己创造自己的历史,但都是以偶然性为其补充和表现形式的必然性占统治地位。这里的必然性就是指经济的必然性。

政治、法、哲学等上层建筑的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。

本文运用了多种论证方法,请举出两种予以简要分析。

写法探究

1.举例论证

观 点 事 例

科学则在更大得多的程度上依赖于技术的状况和需要。 整个流体静力学(托里拆利等)是由于16世纪和17世纪意大利治理山区河流的需要而产生的。

它们又都互相作用并对经济基础发生作用。 国家就是通过保护关税、自由贸易、好的或者坏的财政制度发生作用的。

恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论是好一些或差一些,但是最终总是会出现的。 恰巧拿破仑这个科西嘉人做了被本身的战争弄得精疲力竭的法兰西共和国所需要的军事独裁者,这是个偶然现象。但是,假如没有拿破仑这个人,他的角色就会由另一个人来扮演。

任务三 体会论证方法

本文运用了多种论证方法,请举出两种予以简要分析。

写法探究

如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。

2.比喻论证

使用了比喻论证,把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,强调曲线始终围绕着中轴线上下摆动,偶然性总是表现着必然性。

我们把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。而种族本身就是一种经济因素。不过这里有两点不应当忽视……

任务四 品味语言特色

这篇文章的语言表达严密、准确,请赏析下列各句的语言特色。

观点提出鲜明有力,不蔓不枝;“归根到底”言辞准确,语气恳切;“不过”巧妙引起转折,引人思考。

写法探究

政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果。

关联词语的使用,使表达的意思缜密严谨,具有很强的逻辑性,体现了社会科学论著的语言特色,也显示了恩格斯高超的理论思维水平。

写法探究

在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

请您不要过分推敲上面所说的每一句话,而要把握总的联系;可惜我没有时间能像给报刊写文章那样字斟句酌地向您阐述这一切。

“请您”“可惜”“向您”等敬语或词语的使用,体现了恩格斯对青年朋友的真诚尊重和殷切期望。

运用比喻,把“经济关系”比作“红线”,贯串于社会历史的进程中,直观恰当,生动形象。

写法探究

恩格斯在给瓦尔特·博尔吉乌斯的回信中指出:恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。

结合刘邦和项羽,谈谈你对“伟大人物”出现的“必然性和偶然性”的认识。

拓展延伸

所谓伟大人物,是指为着完成某种历史任务而出现的、在历史发展进程中发挥了重大作用的杰出者。伟大人物的出现,都是必然性和偶然性的统一。在楚汉之争中取得最后胜利的刘邦就是这样一位偶然性与必然性统一的伟大人物。比如,刘邦的出身、起家,及至鸿门宴脱险、夺取关中先入咸阳等,充满了偶然性,稍有差池结果便会大相径庭。但不能把这些偶然因素绝对化、神秘化,偶然性的背后,是必然性在起决定作用。刘邦能最后胜出,是具有必然性的。因为刘邦审时度势、知人善任,实行的方针、政策受到了广大士兵和人民的拥护,特别是得到了当时秦人的拥护,他的胜利是大势所趋,必然性使然。而项羽的失败也是必然的,因在刘邦成功的必然性因素方面,项羽大多相反,最后只能落得众叛亲离的结局。

拓展延伸

偶然性表明的是客观事物发展过程中存在的一种有可能出现、也有可能不出现的趋向。“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”,杜牧从“胜败乃兵家常事”的角度立论,用大胆的假设与推理来揭示历史的发展可以是另外一种情形,“已然的”未必就是“必然的”。从当时形势看,刘邦虽然战胜项羽,但项羽的巨大影响仍在,刘邦并没有取得全局的最后胜利。其实,项羽与刘邦一样都是反抗暴秦的英雄,没有说谁胜就是应该的,是正统的,设若项羽拥有远见卓识和不屈不挠的意志,回江东重整旗鼓,说不定就可以“卷土重来”,或许会改写历史。

拓展延伸

迁移练习

例证法(举例论证)就是举出事例作论据来证明论点的方法,也就是常说的“摆事实”的方法。

例证法

例证法的原理如同逻辑推理的归纳法。“事实胜于雄辩”,利用事实论证最具说服力。

运用例证法,首先是所选事例要真实、确凿、典型、新颖。

其次,概述事例要简洁,突出事例中与要证明的论点关系密切的方面。

最后,要注意揭示出论点与论据之间的内在联系,点明事例之所以证明论点的地方。

定义

作用

使用

请以“磨难”为话题,运用例证法,写一段300字左右的议论性文字。

拓展延伸

有时候,磨难恰恰是一种历练,能让人生绽放光彩。

贝多芬双耳失聪,却能在困境中创造出不朽的乐曲,撼人心魄,那是因为他不屈服命运的打击,顽强抗拒厄运,才谱写出人类的心灵之歌。

司马迁遭受腐刑,却能在耻辱中挺直腰杆,写成《史记》,汗青溢彩,那是因为他有坚定如山的信念、刚毅如铁的意志,于羞辱讥讽中坚持自己的志向,才成为一代“史圣”。

一代体操王子李宁黯然退出体坛,却能另辟天地,成功开创新的事业,让“李宁牌”系列运动用品风靡全国,走向世界,那是因为他懂得承受磨难,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条人生新路。

磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者来说,只不过是人生路上的一场风雨,只要勇敢地走过去,前方就是另一片蓝天。

再 见