2021-2022学年高中语文统编版必修上册第三单元9.1《念奴娇·赤壁怀古》课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册第三单元9.1《念奴娇·赤壁怀古》课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 66.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-23 23:36:14 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

念奴娇·赤壁怀古

学习目标:

1.通过反复诵读,感受豪放与婉约的不同风格。

2.通过研读词句,解读词人个性化的情怀和生命思考,理解词人的精神境界。

3.发挥联想和想象,感受词的意境之美,欣赏词独特的艺术魅力。

4.赏析词人抒发情志的独特手法,提升诗词鉴赏能力。

词的豪放与婉约

南宋俞文豹《吹剑续录》载:“东坡在玉堂,有幕士善歌,因问:‘我词何如柳七?’对曰:‘柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌杨柳岸晓风残月。学士词,须关西大汉,执铜琵琶,铁绰板,唱大江东去。’公为之绝倒。”

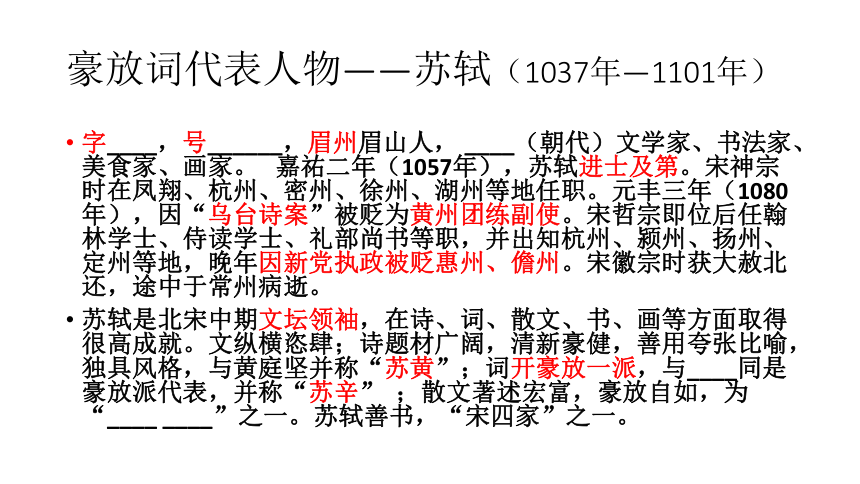

豪放词代表人物——苏轼(1037年—1101年)

字____,号______,眉州眉山人, ____(朝代)文学家、书法家、美食家、画家。 嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。

苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与____同是豪放派代表,并称“苏辛” ;散文著述宏富,豪放自如,为“____ ____”之一。苏轼善书,“宋四家”之一。

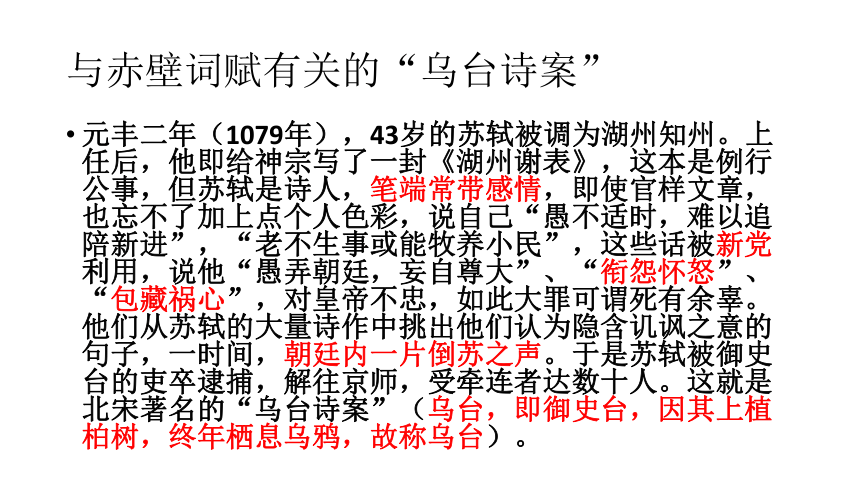

与赤壁词赋有关的“乌台诗案”

元丰二年(1079年),43岁的苏轼被调为湖州知州。上任后,他即给神宗写了一封《湖州谢表》,这本是例行公事,但苏轼是诗人,笔端常带感情,即使官样文章,也忘不了加上点个人色彩,说自己“愚不适时,难以追陪新进”,“老不生事或能牧养小民”,这些话被新党利用,说他“愚弄朝廷,妄自尊大”、“衔怨怀怒”、 “包藏祸心”,对皇帝不忠,如此大罪可谓死有余辜。他们从苏轼的大量诗作中挑出他们认为隐含讥讽之意的句子,一时间,朝廷内一片倒苏之声。于是苏轼被御史台的吏卒逮捕,解往京师,受牵连者达数十人。这就是北宋著名的“乌台诗案”(乌台,即御史台,因其上植柏树,终年栖息乌鸦,故称乌台)。

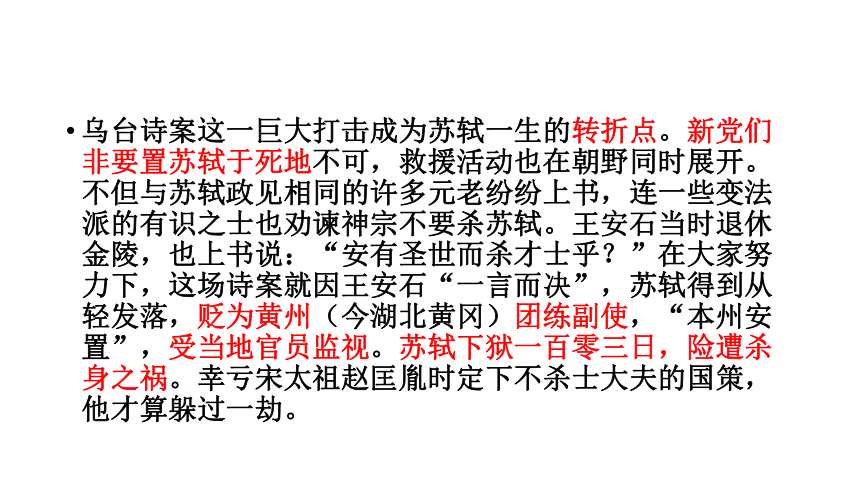

乌台诗案这一巨大打击成为苏轼一生的转折点。新党们非要置苏轼于死地不可,救援活动也在朝野同时展开。不但与苏轼政见相同的许多元老纷纷上书,连一些变法派的有识之士也劝谏神宗不要杀苏轼。王安石当时退休金陵,也上书说:“安有圣世而杀才士乎?”在大家努力下,这场诗案就因王安石“一言而决”,苏轼得到从轻发落,贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使,“本州安置”,受当地官员监视。苏轼下狱一百零三日,险遭杀身之祸。幸亏宋太祖赵匡胤时定下不杀士大夫的国策,他才算躲过一劫。

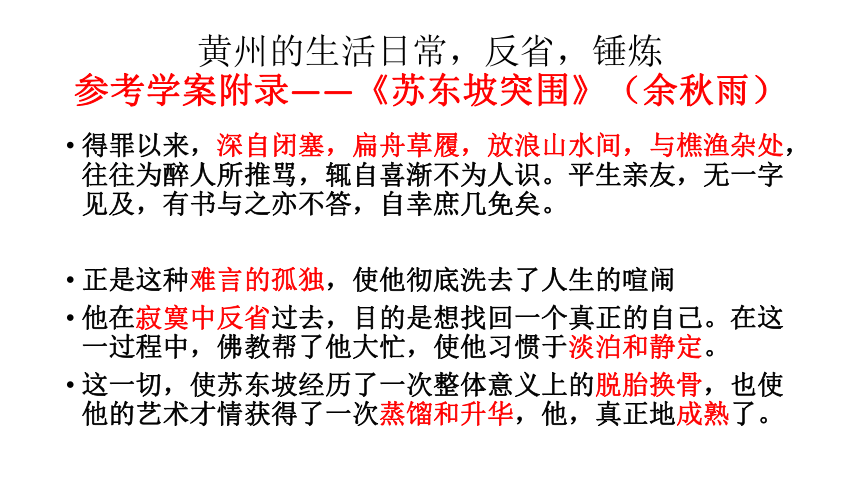

黄州的生活日常,反省,锤炼

参考学案附录——《苏东坡突围》(余秋雨)

得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜渐不为人识。平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶几免矣。

正是这种难言的孤独,使他彻底洗去了人生的喧闹

他在寂寞中反省过去,目的是想找回一个真正的自己。在这一过程中,佛教帮了他大忙,使他习惯于淡泊和静定。

这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了。

一蓑烟雨任平生——知人论世

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——《苏东坡突围》(余秋雨)

任务一:

1. 诵读诗歌,思考词作包含哪些内容。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

咏史

——英雄辈出,时光流逝

写景

——雄奇壮丽

抒情

——感慨,仰慕

任务一:

1. 诵读诗歌,思考词作包含哪些内容。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

咏史

——周瑜:年轻得意,风发有为,儒雅从容

抒情

——自己:年过半百,功业未成,壮志难酬

——忧愤,旷达

任务一:

1. 诵读诗歌,思考词人是如何将写景、咏史、抒情融为一体进行抒写的。

此词通过对月夜江上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,同时表现了作者关注历史和人生的旷达之心。

全词借古抒怀,雄浑苍凉,大气磅礴,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量,被誉为“古今绝唱”。

豪放派特点——创作视野较为广阔,气象恢弘雄放

二、阅读下面诗歌,完成 5-7 题。(共12 分)

和陶归园田居(其一)【1】

苏轼

环州多白水,际海皆苍山。以彼无尽景,寓我有限年。

东家著孔丘,西家著颜渊。市为不二价,农为不争田。

周公与管蔡【2】,恨不茅三间。我饱一饭足,薇蕨补食前。

门生馈薪米,救我厨无烟。斗酒与只鸡,酣歌饯华颠【3】。

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

注释:【1】此诗作于苏轼被贬惠州时。一日苏轼游白水山佛迹岩,夜闻其子苏过诵陶渊明《归园田居》,于是作此诗。【2】周公与管蔡:西周初,管叔、蔡叔叛,周公率兵平叛。【3】华颠:头发花白。

5.下列对诗句的分析,不正确的一项是(3分)

A.“环州多白水”四句写景,写惠州被群山环绕,幽僻而苍凉。

B.“东家著孔丘”四句,写出了当地人的道德淳厚、民风纯朴。

C.“周公与管蔡”二句,设想彼此对立的人也会向往安居于此。

D.“我饱一饭足”二句,写生活虽穷困,但诗人仍能感到满足。

和陶归园田居(其一)【1】

苏轼

环州多白水,际海皆苍山。以彼无尽景,寓我有限年。

东家著孔丘,西家著颜渊。市为不二价,农为不争田。

周公与管蔡【2】,恨不茅三间。我饱一饭足,薇蕨补食前。

门生馈薪米,救我厨无烟。斗酒与只鸡,酣歌饯华颠【3】。

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

6.下列对这首诗的理解与赏析,正确的一项是(3分)

A.本诗与陶诗都反映出诗人在远离官场之后,归隐田园的心情。

B.作者效仿陶渊明,在抒写田园生活时,表达了对劳作的热爱。

C.陶诗原作除最后一句外通篇对仗,作者这首和陶诗也是如此。

D.本诗语言质朴而内涵丰富,正如作者评陶诗所言“质而实绮”。

和陶归园田居(其一)【1】

苏轼

环州多白水,际海皆苍山。以彼无尽景,寓我有限年。

东家著孔丘,西家著颜渊。市为不二价,农为不争田。

周公与管蔡【2】,恨不茅三间。我饱一饭足,薇蕨补食前。

门生馈薪米,救我厨无烟。斗酒与只鸡,酣歌饯华颠【3】。

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

7.宋诗以理见长,苏轼这首诗也有此特点,请分析诗歌最后四句说出了怎样的道理。(6分)

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

“悠悠”解读

1.指忧思。 《邶风·终风》:“悠悠我思。”

2.指遥远;长久。 《诗·王风·黍离》:“悠悠苍天。”

3.指旌旗下垂。 《诗·小雅·车攻》:“萧萧马鸣,悠悠旆旌。”

4.指悠闲自在。 王勃《滕王阁序》:“闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。”

5.指众多。 《史记·孔子世家》:“悠悠者天下皆是也。” 6.指荒谬。 《晋书·王导传》:“悠悠之谈,宜绝智者之口。”

7.形容时间的久远和空间的广大。 《登幽州台歌》(陈子昂):念天地之悠悠,独沧然而涕下。

7.宋诗以理见长,苏轼这首诗也有此特点,请分析诗歌最后四句说出了怎样的道理。(6分)

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

答案要点:

①前两句侧重写人与自然的关系,说明心中有道,则能顺应自然,与自然、外物相融相亲。

②后两句侧重写诗人的超然态度,说明尽管外物未必和谐、美好,但内心的超脱也能使人自得其乐。

且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

——《赤壁赋》

周末作业

1.做默写填空试卷,背完《琵琶行》。

2.做宋词学案任务二,查找并填写辛弃疾典故表格。

3.查找阅读有关苏轼的资料,深入了解其思想。

念奴娇·赤壁怀古

学习目标:

1.通过反复诵读,感受豪放与婉约的不同风格。

2.通过研读词句,解读词人个性化的情怀和生命思考,理解词人的精神境界。

3.发挥联想和想象,感受词的意境之美,欣赏词独特的艺术魅力。

4.赏析词人抒发情志的独特手法,提升诗词鉴赏能力。

词的豪放与婉约

南宋俞文豹《吹剑续录》载:“东坡在玉堂,有幕士善歌,因问:‘我词何如柳七?’对曰:‘柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌杨柳岸晓风残月。学士词,须关西大汉,执铜琵琶,铁绰板,唱大江东去。’公为之绝倒。”

豪放词代表人物——苏轼(1037年—1101年)

字____,号______,眉州眉山人, ____(朝代)文学家、书法家、美食家、画家。 嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。

苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与____同是豪放派代表,并称“苏辛” ;散文著述宏富,豪放自如,为“____ ____”之一。苏轼善书,“宋四家”之一。

与赤壁词赋有关的“乌台诗案”

元丰二年(1079年),43岁的苏轼被调为湖州知州。上任后,他即给神宗写了一封《湖州谢表》,这本是例行公事,但苏轼是诗人,笔端常带感情,即使官样文章,也忘不了加上点个人色彩,说自己“愚不适时,难以追陪新进”,“老不生事或能牧养小民”,这些话被新党利用,说他“愚弄朝廷,妄自尊大”、“衔怨怀怒”、 “包藏祸心”,对皇帝不忠,如此大罪可谓死有余辜。他们从苏轼的大量诗作中挑出他们认为隐含讥讽之意的句子,一时间,朝廷内一片倒苏之声。于是苏轼被御史台的吏卒逮捕,解往京师,受牵连者达数十人。这就是北宋著名的“乌台诗案”(乌台,即御史台,因其上植柏树,终年栖息乌鸦,故称乌台)。

乌台诗案这一巨大打击成为苏轼一生的转折点。新党们非要置苏轼于死地不可,救援活动也在朝野同时展开。不但与苏轼政见相同的许多元老纷纷上书,连一些变法派的有识之士也劝谏神宗不要杀苏轼。王安石当时退休金陵,也上书说:“安有圣世而杀才士乎?”在大家努力下,这场诗案就因王安石“一言而决”,苏轼得到从轻发落,贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使,“本州安置”,受当地官员监视。苏轼下狱一百零三日,险遭杀身之祸。幸亏宋太祖赵匡胤时定下不杀士大夫的国策,他才算躲过一劫。

黄州的生活日常,反省,锤炼

参考学案附录——《苏东坡突围》(余秋雨)

得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜渐不为人识。平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶几免矣。

正是这种难言的孤独,使他彻底洗去了人生的喧闹

他在寂寞中反省过去,目的是想找回一个真正的自己。在这一过程中,佛教帮了他大忙,使他习惯于淡泊和静定。

这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了。

一蓑烟雨任平生——知人论世

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

——《苏东坡突围》(余秋雨)

任务一:

1. 诵读诗歌,思考词作包含哪些内容。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

咏史

——英雄辈出,时光流逝

写景

——雄奇壮丽

抒情

——感慨,仰慕

任务一:

1. 诵读诗歌,思考词作包含哪些内容。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

咏史

——周瑜:年轻得意,风发有为,儒雅从容

抒情

——自己:年过半百,功业未成,壮志难酬

——忧愤,旷达

任务一:

1. 诵读诗歌,思考词人是如何将写景、咏史、抒情融为一体进行抒写的。

此词通过对月夜江上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,同时表现了作者关注历史和人生的旷达之心。

全词借古抒怀,雄浑苍凉,大气磅礴,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量,被誉为“古今绝唱”。

豪放派特点——创作视野较为广阔,气象恢弘雄放

二、阅读下面诗歌,完成 5-7 题。(共12 分)

和陶归园田居(其一)【1】

苏轼

环州多白水,际海皆苍山。以彼无尽景,寓我有限年。

东家著孔丘,西家著颜渊。市为不二价,农为不争田。

周公与管蔡【2】,恨不茅三间。我饱一饭足,薇蕨补食前。

门生馈薪米,救我厨无烟。斗酒与只鸡,酣歌饯华颠【3】。

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

注释:【1】此诗作于苏轼被贬惠州时。一日苏轼游白水山佛迹岩,夜闻其子苏过诵陶渊明《归园田居》,于是作此诗。【2】周公与管蔡:西周初,管叔、蔡叔叛,周公率兵平叛。【3】华颠:头发花白。

5.下列对诗句的分析,不正确的一项是(3分)

A.“环州多白水”四句写景,写惠州被群山环绕,幽僻而苍凉。

B.“东家著孔丘”四句,写出了当地人的道德淳厚、民风纯朴。

C.“周公与管蔡”二句,设想彼此对立的人也会向往安居于此。

D.“我饱一饭足”二句,写生活虽穷困,但诗人仍能感到满足。

和陶归园田居(其一)【1】

苏轼

环州多白水,际海皆苍山。以彼无尽景,寓我有限年。

东家著孔丘,西家著颜渊。市为不二价,农为不争田。

周公与管蔡【2】,恨不茅三间。我饱一饭足,薇蕨补食前。

门生馈薪米,救我厨无烟。斗酒与只鸡,酣歌饯华颠【3】。

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

6.下列对这首诗的理解与赏析,正确的一项是(3分)

A.本诗与陶诗都反映出诗人在远离官场之后,归隐田园的心情。

B.作者效仿陶渊明,在抒写田园生活时,表达了对劳作的热爱。

C.陶诗原作除最后一句外通篇对仗,作者这首和陶诗也是如此。

D.本诗语言质朴而内涵丰富,正如作者评陶诗所言“质而实绮”。

和陶归园田居(其一)【1】

苏轼

环州多白水,际海皆苍山。以彼无尽景,寓我有限年。

东家著孔丘,西家著颜渊。市为不二价,农为不争田。

周公与管蔡【2】,恨不茅三间。我饱一饭足,薇蕨补食前。

门生馈薪米,救我厨无烟。斗酒与只鸡,酣歌饯华颠【3】。

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

7.宋诗以理见长,苏轼这首诗也有此特点,请分析诗歌最后四句说出了怎样的道理。(6分)

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

“悠悠”解读

1.指忧思。 《邶风·终风》:“悠悠我思。”

2.指遥远;长久。 《诗·王风·黍离》:“悠悠苍天。”

3.指旌旗下垂。 《诗·小雅·车攻》:“萧萧马鸣,悠悠旆旌。”

4.指悠闲自在。 王勃《滕王阁序》:“闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。”

5.指众多。 《史记·孔子世家》:“悠悠者天下皆是也。” 6.指荒谬。 《晋书·王导传》:“悠悠之谈,宜绝智者之口。”

7.形容时间的久远和空间的广大。 《登幽州台歌》(陈子昂):念天地之悠悠,独沧然而涕下。

7.宋诗以理见长,苏轼这首诗也有此特点,请分析诗歌最后四句说出了怎样的道理。(6分)

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

答案要点:

①前两句侧重写人与自然的关系,说明心中有道,则能顺应自然,与自然、外物相融相亲。

②后两句侧重写诗人的超然态度,说明尽管外物未必和谐、美好,但内心的超脱也能使人自得其乐。

且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

——《赤壁赋》

周末作业

1.做默写填空试卷,背完《琵琶行》。

2.做宋词学案任务二,查找并填写辛弃疾典故表格。

3.查找阅读有关苏轼的资料,深入了解其思想。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读