13 少年中国说(节选)(教案)(2课时)

文档属性

| 名称 | 13 少年中国说(节选)(教案)(2课时) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-25 08:25:40 | ||

图片预览

文档简介

13 少年中国说(节选)

教学目标 1.认识“泻、鳞”等6个生字,会写“泻、潜”等7个字。2.正确、流利、有感情地朗读课文。背诵课文。(重点)3.借助注释和资料,理解课文内容,体会少年中国与中国少年之间的关系。(重难点)4.能结合资料,了解为实现强国梦想而作出卓越贡献的人物故事,并制作手抄报。

学前准备 学生预习 课文 课时安排 2课时

教师备课 课件

1.认识“泻、鳞”等6个生字,会写“泻、潜”等7个字。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,做到连贯、有气势,能熟读成诵。

3.理解重点词语的意思,疏通文义,了解文章的主要内容。

4.初步体会文中蕴含的爱国热情。

一、激趣导入,揭示课题

1.教师播放《我们是五月的花海》《男儿当自强》等歌曲,学生听后交流感受。

2.教师板书课题,引导学生齐读课题,理解题意。(板书:少年中国说。)

(1)文体:了解“说”。(“说”是一种文体,可以叙事,可以议论,也可以说明。本文是议论。)

(2)理解:学生把课题读明白,说说自己的理解。(“少年”即年轻,“少年中国”就是指年轻的中国。)

(3)思考:能不能把“少年中国”换成“中国少年”? (不能。这里是偏正关系,修饰的中心语不同,强调的内容就不同。二者的含义分别为“年轻的中国”和“中国的少年”,所以不能互换。)

二、初读课文,检测预习

1.简单介绍作者和本文的写作背景。

梁启超(1873—1929) 字卓如,一字任甫,号任公,别号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民等,广东新会人,清朝光绪年间举人。近代启蒙思想家、政治家、教育家、史学家和文学家,戊戌变法领袖之一。其著作合编为《饮冰室合集》。

写作背景 《少年中国说》是梁启超先生于1900年发表在《清议报》上的一篇文章。当时八国联军阴谋瓜分中国,污蔑中国是“老大帝国”“东亚病夫”“一盘散沙”,不能自治,只能由帝国主义列强共管或瓜分。在国内,一些昏聩无知的卖国求荣者叫嚷“中国不亡是无天理”“任何列强三日内就可以灭亡中国”。为了驳斥帝国主义的野蛮行径和卑劣阴谋,纠正国内一些人自暴自弃、甘为亡国奴的心理,激起全国人民的爱国热情,梁启超先生适时地写出了这篇《少年中国说》。课文节选了其中的一部分。

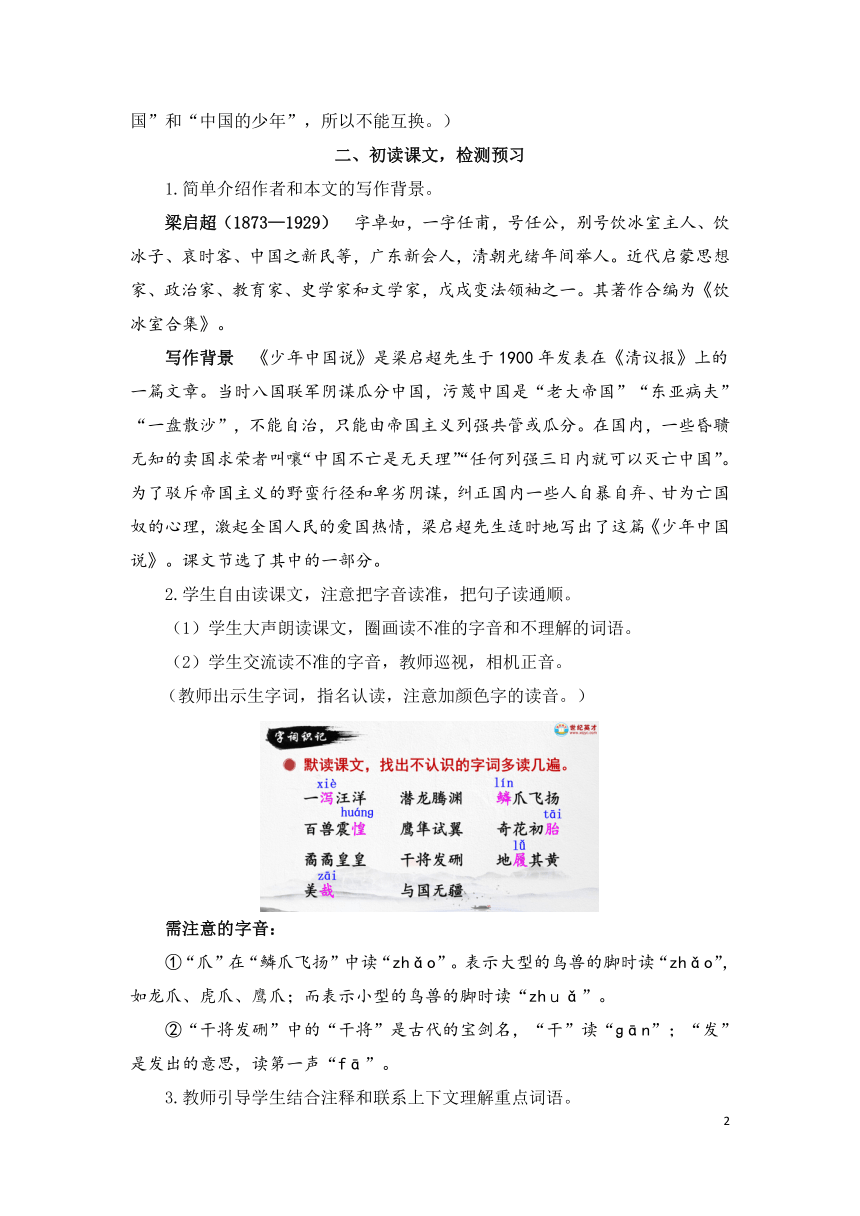

2.学生自由读课文,注意把字音读准,把句子读通顺。

(1)学生大声朗读课文,圈画读不准的字音和不理解的词语。

(2)学生交流读不准的字音,教师巡视,相机正音。

(教师出示生字词,指名认读,注意加颜色字的读音。)

需注意的字音:

①“爪”在“鳞爪飞扬”中读“zhǎo”。表示大型的鸟兽的脚时读“zhǎo”,如龙爪、虎爪、鹰爪;而表示小型的鸟兽的脚时读“zhuǎ”。

②“干将发硎”中的“干将”是古代的宝剑名,“干”读“ɡān”;“发”是发出的意思,读第一声“fā”。

3.教师引导学生结合注释和联系上下文理解重点词语。

三、多样朗读,理解文义

1.采用多种方式朗读课文,做到连贯而有气势。

(1)听音频朗读课文,把握朗读节奏。

①教师播放音频,学生用心倾听,注意朗读中的停顿,用笔在文中划分朗读节奏。

朗读节奏示例:

故/今日之责任,不在/他人,而全在/我少年。少年智/则国智,少年富/则国富,少年强/则国强,少年独立/则国独立,少年自由/则国自由,少年进步/则国进步,少年/胜于欧洲/则国/胜于欧洲,少年/雄于地球/则国/雄于地球。

红日/初升,其道/大光。河出/伏流,一泻/汪洋。潜龙/腾渊,鳞爪/飞扬。乳虎/啸谷,百兽/震惶。鹰隼/试翼,风尘/吸张。奇花/初胎,矞矞/皇皇。干将/发硎,有作/其芒。天戴/其苍,地履/其黄。纵有/千古,横有/八荒。前途/似海,来日/方长。

美哉,我/少年中国,与天/不老!壮哉,我/中国少年,与国/无疆!

②同桌交流自己划分的朗读节奏,找出划分不一样的地方,并说说理由。

(2)学生自由朗读课文,读通课文,培养语感。

(3)教师请读得较好的同学有感情地读课文,其他同学评议。

(4)师生合作读课文。

过渡:同学们刚刚通过听读、自由读、指名读等方式熟读了课文,基本上能够将课文读得连贯而有气势。现在请大家跟我合作读课文,我范读一句,同学们跟读一句,在读的时候要想一想这句话是什么意思。

2.合作交流,疏通文义。

(1)回顾理解文义的方法。

明确:理解文义的方法——借助工具书、结合课文注释、联系上下文。

(2)教师提出要求,学生分组讨论,尝试疏通文义。

要求:

①小组内合作,运用刚刚总结的理解文义的方法理解文中的每一个字、每一句话的意思。

②将小组内不能解决的疑难问题记录下来。

(3)呈现小组内不能解决的问题,教师指导,全班交流。

问题一:故今日之责任,不在他人,而全在我少年。(“故”是什么意思?在文中有什么作用?)

交流示例:“故”在这里是“所以”的意思。由于本文是选段,这个“故”字是承接前文而来的。

问题二:红日初升,其道大光。(“其道大光”该怎么理解?这句话描绘了怎样的景象?)

交流示例:在前面的学习中我们了解到“其道大光”出自《周易·益》,其中“光”是“光大,发扬”的意思。结合上一句“红日初升”,即太阳刚刚升起来,我们可以将其理解为“前程光明”。这句话描绘了太阳刚刚升起来,前程一片光明的景象。

问题三:乳虎啸谷,百兽震惶。(“震惶”是什么意思?)

交流示例:可以借助想象来理解这个词语。这句话中有两个事物,即幼虎和百兽,它们的举动分别是“啸谷”和“震惶”。结合我们的生活经验来理解老虎呼啸,百兽皆惶恐害怕。所以“震惶”在这里可以理解为“震惊惶恐”。

问题四:纵有千古,横有八荒。(这句话有什么寓意?)

交流示例:结合经验我们能理解“千古”指的是时间长,结合课本上的注释我们了解到“八荒”指的是空间广。所以这句话指出了时间之长、空间之广。

(4)学生试着翻译课文,小组内交流讨论。

(5)小组内成员汇报,教师总结。

课文参考译文:

所以说今天的责任,不在别人身上,全在我们少年身上。少年聪明那么国家就聪明,少年富裕那么国家就富裕,少年强大那么国家就强大,少年独立那么国家就独立,少年自由那么国家就自由,少年进步那么国家就进步,少年胜过欧洲,那么国家就胜过欧洲,少年称雄于世界,那么国家就称雄于世界。

红日刚刚升起,道路充满霞光。黄河从地下冒出来,汹涌奔泻浩浩荡荡。潜龙从深渊中腾跃而起,它的鳞爪舞动飞扬。小老虎在山谷吼叫,所有的野兽都害怕惊慌。鹰隼振翅欲飞,风卷起尘土高高飞扬。奇花刚开始孕育蓓蕾,灿烂明丽茂盛茁壮。干将剑新磨,闪射出光芒。头顶着苍天,脚踏着大地。从纵的时间看有悠久的历史,从横的空间看有辽阔的疆域。前途像海一般宽广,未来的日子无限远长。

美丽啊,我的少年中国,将与天地共存不老!雄壮啊,我的中国少年,将与祖国万寿无疆!

四、朗读悟情,背诵积累

1.学生有感情地朗读课文,试着背诵全文。

过渡:“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强……”,少年是祖国的未来,担负着强盛国家、振兴民族的重任。作为中国的少年,我们要从小立志,发愤图强,为早日实现祖国的伟大复兴而自强不息。请同学们满怀激情地朗读这篇文章,尝试着背诵下来。

2.延伸拓展,积累运用。

小练笔:结合对文章的理解,把本文改写成一篇现代文。

五、作业设计,巩固提升

1.学生自主积累朗读文章、疏通文义的方法。

2.完成本课对应训练。

(同步巩固练参见“学案·复习备考手册”,阅读提升练参见“英才好阅读”丛书)

1.朗读课文,感受本文句式整齐、气势磅礴的语言特点。

2.理解课文内容,感悟文中蕴含的强烈的爱国情怀。

3.激发为了祖国的繁荣富强而积极进取、努力奋斗的精神。

一、温故知新,导入新课

1.教师检查学生背诵情况。

过渡:同学们,上节课上我们通过反复诵读,理解了课文的大意,背诵了文章。现在请同学们来背一背全文,看谁背得既快又准。

2.引导学生口头复述课文。

过渡:刚才的几位同学背诵得很流利。哪位同学能结合译文,将课文的第2自然段复述出来呢?

3.教师过渡,导入新课。

二、品读欣赏,深入探究

1.学习第1自然段。

(1)学生自由朗读课文第1自然段,教师引导学生思考下列问题。

思考:①第一句话在文中有什么作用?

②第二句话在句式上有什么特点?这样写有什么作用?

③作者在第二句话中认为“少年中国”和“中国少年”是怎样的关系?

④你怎样看待“少年中国”和“中国少年”的关系?

(2)学生分组交流教师提出的问题,推荐代表在班级汇报交流讨论的结果。

(3)师生共同解决问题。

问题一:第一句话在文中有什么作用?

(课件出示。)

明确:这句话起到了承上启下的作用。“故”承接上文,“而全在我少年”自然引出下文的内容。

问题二:第二句话在句式上有什么特点?这样写有什么作用?

①找出这句话的特点。

明确:特点一是结构相同,都是“少年……则国……”;特点二是字数上有规律,前三句都是六个字,中间三句都是八个字,最后两句都是十二个字。

②分析这句话运用的修辞手法及作用。

明确:这句话运用了排比的修辞手法。排比修辞手法的作用一般是加强语气,突出强调。

③明确朗读要求。

明确:这是一组情感强烈的排比句,几个分句由轻到重,由短到长,一气呵成。朗读时要富有节奏感和旋律感,读出气势来。

问题三:作者在第二句话中认为“少年中国”和“中国少年”是怎样的关系?

明确:作者用一个排比句说明了少年个人的前途、命运与国家的前途、命运紧密相连,只有中国少年智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球,少年中国才能智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球,这使得每一个中国少年理所当然地感到责任在肩。

问题四:你怎样看待“少年中国”和“中国少年”的关系?

提示:这个问题的提出旨在让学生体会到少年是祖国的未来,感受到自己肩上的重任。学生紧扣这一点各抒己见即可。

2.学习第2自然段。

过渡:遭遇变法失败的梁启超眼见着祖国的大好河山遭到践踏,目睹着广大百姓处于极端痛苦的境地中,他痛心疾首!但是他对祖国的未来仍然充满了信心,因为他坚信肩负着建设祖国重任的中国少年一定能让祖国重新焕发神采,迎来光辉灿烂的前景。那么在他的眼中少年中国是什么样子的呢?

(1)学生朗读第2自然段前七句话,找出其中提到的事物,照样子说一说各自的特点。

朗读语句:红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潜龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼试翼,风尘吸张。奇花初胎,矞矞皇皇。干将发硎,有作其芒。

示例:红日——东方初生,充满光明。

明确:黄河——一泻千里,气势磅礴。

巨龙——腾跃而起,气势逼人。

幼虎——啸声激荡,威震百兽。

雄鹰——展翅飞翔,飞沙走石。

奇花——含苞待放,生机勃勃。

宝剑——锋利无比,闪耀光芒。

思考:这些事物和少年中国有什么共同点?

(2)理解象征手法,感悟少年中国的形象。

过渡:上面的事物大都充满了活力和生机,显示出强壮的生命力和强劲的力量,这些形象正和作者心中的少年中国的形象一样。请同学们读课文,看看作者是怎样运用象征手法来讴歌少年中国的。

分析象征手法的具体运用。

“红日初升,其道大光”象征( );“河出伏流,一泻汪洋”象征( );“潜龙腾渊,鳞爪飞扬”象征( );“乳虎啸谷,百兽震惶”象征( );“鹰隼试翼,风尘吸引”象征( );“奇花初胎,矞矞皇皇”象征( );“干将发硎,有作其芒”象征( )。

学生交流后明确:少年中国的灿烂前程 少年中国的发展无可限量 少年中国突然崛起 少年中国的巨大声威 少年中国的冲天气势 少年中国的美好未来 少年中国奋发有为

②体会象征手法的作用。

明确:象征手法的运用使文章立意高远,含蓄深刻,给人留下咀嚼回味的余地。

(3)学生读第2自然段最后三句话,丰富少年中国的形象。

明确:“天戴其苍,地履其黄”描写少年中国像顶天立地的巨人屹立在地球之上,雄视整个世界;“纵有千古,横有八荒”指时间之长、空间之广,为下文所表现的少年中国的美好前途展现了无比广阔的前景;“前途似海,来日方长”运用比喻的修辞手法,形象地表现了少年中国的光辉未来。这几句话给我们展现了一个突然崛起、幸福美好、前程灿烂的少年中国形象。

3.学习第3自然段。

过渡:作者心中的少年中国是一个智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球的中国,是一个生活幸福美好、前程似锦的东方巨人。想到这里,作者不由得说——(学生齐读:美哉,我少年中国,与天不老!壮哉,我中国少年,与国无疆!)

(1)感悟情感。

明确:情感主旋律——赞叹。

(2)体会作用。

明确:内容上——作者把“少年中国”与“天”、“中国少年”与“国”联系起来,热情地讴歌了少年中国和中国少年的美好未来,进一步说明了二者之间的密切关系。结构上——用感叹句总结全文。

4.学生朗读全文,梳理“少年中国”和“中国少年”的关系。

明确:“少年中国”是智慧、富有、强大、独立、进步的中国,而“中国少年”应是有进取心、独立、自由、强大、智慧、敢于革新的少年。“少年中国”是作者的理想,而“中国少年”则是实现理想的希望。二者的前途和命运紧密相连。

5.教师小结。

三、情感延伸,学有所获

过渡:作为一个中国少年,学习课文后,你是否感受到自己肩挑重担?是否对未来信心满满呢?

1.引导学生结合课文谈感受。

示例:少年智则国智。智,即要有丰富的知识和智慧的头脑。作为学生,我们应该努力学习,积极上进。遇到问题,要学会多思考,不能随心所欲,冲动行事。即使是去做一件很小的事情,完成之后,也要学会思考不足,并寻找改进的方法,我想这才是真正的“智”。

少年富则国富。富,并不是物质上的富裕,而是指思想和知识的储备达到了饱满的状态。我们的学习应该涉及方方面面,对科学、法律、文化等都应有一定的了解。

少年强则国强。少年正是长身体的时候,有了强壮的体魄才能去拼搏和努力。同时,精神上也应强大,不能被小小的打击和挫折打败,只有这样,我们和国家才能在风雨中逐渐强大起来。

少年自由、少年进步、少年胜于欧洲、少年雄于地球,以上如果中国少年都能做到,那中国必将坚不可摧。

2.结合实际谈强国梦想。

思考:梁启超期望的强国梦想实现了吗?和同学交流自己的看法。

过渡:同学们,这篇课文诉说了一百多年前梁启超先生的强国梦想。如今,我们的祖国繁荣富强,多个领域都发生了翻天覆地的变化,你觉得他的心愿实现了吗?

交流要点提示:(1)现在的祖国摆脱了贫穷落后的面貌,人民生活安定、富裕,梁启超的强国梦想可以说是实现了。(2)我们的祖国现在发展不均衡,有些地方的人民生活上还有一定的困难,但我们相信这些困难是暂时的,只要我们继续努力,祖国的未来必定会越来越好。

3.激发爱国情,立志为强国梦想的实现贡献力量。

(学生自由交流。)

4.教师小结。

小结:同学们,你们是幸福的一代,也是肩负重任的一代。回顾历史,从清末被蹂躏到现在的繁荣盛世,多少英雄抛头颅、洒热血,用他们的生命换来了今天的和平与安宁。他们开创了祖国的今天,我们就要造就祖国的明天。让我们弘扬民族之精神,再现中华之雄魂,树爱国之心,立报国之志,用知识武装自己,时刻准备着为祖国美好的明天贡献力量。相信在你们的不懈努力下,祖国的明天会更美好!

四、课堂回顾,拓展阅读

1.教师总结本课时的教学内容。

小结:今天这节课上,我们在熟读课文、疏通文义的基础上重点赏析了语言,体悟了情感。本文的语言高度凝练、概括,情感饱满。选文的开始,作者就以一组排比句奔腾直泻,一抒心中对中国少年的期望;转而运用一组整齐的四字句展现少年中国的英姿,赞颂之情喷薄而出,让人心潮澎湃。我们在体会作者的情感的同时也受到情感的熏陶,树立起为祖国的繁荣富强而努力学习的志向。

2.课外读一读《少年中国说》的其他内容,试着写一篇读后感。

五、作业设计,巩固提升

完成本课对应训练。

(同步巩固练参见“学案·复习备考手册”,阅读提升练参见“英才好阅读”丛书)

梁启超作为中国近代维新派的领袖和一个才华横溢的学者,在风雨飘摇的年代,以他的一支有力之笔饱蘸激情写下了慷慨激昂的热血之歌——《少年中国说》,鼓舞了一代又一代的中国青年。让当代少年感受到那种激动人心的力量,是学习《少年中国说》的重要的目标之一。我觉得让学生重温中国那段屈辱的历史以及康有为、梁启超等人探求救国之路的过程是很有必要的。而让学生在品读中慢慢地领悟文字间所流淌的爱国之情,比教师死板地灌输给学生要好很多。所以我在教学中引导学生多读多悟,在这一过程中,学生明显体会到了朗读给理解文章带来的益处。我还发现朗读后背诵也成易事,理解情感更成易事,所谓“品读易达情”在这一课得到很好的验证。

《少年中国说》对中国少年的启迪,对祖国美好前程的展望,都给当代少年以很大的影响。通过学习本课,学生跨越了时代的障碍、历史的障碍、语言文字的障碍,直接抓住了文章的精髓,也牢固地完成了学习的目标。

但我反思课堂教学后,发现自己在朗读的辅导时间上有些长,用了一课时,在以后的教学中可适当加以调整,以便课堂时间被利用得更充分。另外,在文章第2自然段的结构上,部分学生的理解显得吃力,这与文章本身的特点有很大的关系,我还应探索更好的角度去剖析。

2

教学目标 1.认识“泻、鳞”等6个生字,会写“泻、潜”等7个字。2.正确、流利、有感情地朗读课文。背诵课文。(重点)3.借助注释和资料,理解课文内容,体会少年中国与中国少年之间的关系。(重难点)4.能结合资料,了解为实现强国梦想而作出卓越贡献的人物故事,并制作手抄报。

学前准备 学生预习 课文 课时安排 2课时

教师备课 课件

1.认识“泻、鳞”等6个生字,会写“泻、潜”等7个字。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,做到连贯、有气势,能熟读成诵。

3.理解重点词语的意思,疏通文义,了解文章的主要内容。

4.初步体会文中蕴含的爱国热情。

一、激趣导入,揭示课题

1.教师播放《我们是五月的花海》《男儿当自强》等歌曲,学生听后交流感受。

2.教师板书课题,引导学生齐读课题,理解题意。(板书:少年中国说。)

(1)文体:了解“说”。(“说”是一种文体,可以叙事,可以议论,也可以说明。本文是议论。)

(2)理解:学生把课题读明白,说说自己的理解。(“少年”即年轻,“少年中国”就是指年轻的中国。)

(3)思考:能不能把“少年中国”换成“中国少年”? (不能。这里是偏正关系,修饰的中心语不同,强调的内容就不同。二者的含义分别为“年轻的中国”和“中国的少年”,所以不能互换。)

二、初读课文,检测预习

1.简单介绍作者和本文的写作背景。

梁启超(1873—1929) 字卓如,一字任甫,号任公,别号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民等,广东新会人,清朝光绪年间举人。近代启蒙思想家、政治家、教育家、史学家和文学家,戊戌变法领袖之一。其著作合编为《饮冰室合集》。

写作背景 《少年中国说》是梁启超先生于1900年发表在《清议报》上的一篇文章。当时八国联军阴谋瓜分中国,污蔑中国是“老大帝国”“东亚病夫”“一盘散沙”,不能自治,只能由帝国主义列强共管或瓜分。在国内,一些昏聩无知的卖国求荣者叫嚷“中国不亡是无天理”“任何列强三日内就可以灭亡中国”。为了驳斥帝国主义的野蛮行径和卑劣阴谋,纠正国内一些人自暴自弃、甘为亡国奴的心理,激起全国人民的爱国热情,梁启超先生适时地写出了这篇《少年中国说》。课文节选了其中的一部分。

2.学生自由读课文,注意把字音读准,把句子读通顺。

(1)学生大声朗读课文,圈画读不准的字音和不理解的词语。

(2)学生交流读不准的字音,教师巡视,相机正音。

(教师出示生字词,指名认读,注意加颜色字的读音。)

需注意的字音:

①“爪”在“鳞爪飞扬”中读“zhǎo”。表示大型的鸟兽的脚时读“zhǎo”,如龙爪、虎爪、鹰爪;而表示小型的鸟兽的脚时读“zhuǎ”。

②“干将发硎”中的“干将”是古代的宝剑名,“干”读“ɡān”;“发”是发出的意思,读第一声“fā”。

3.教师引导学生结合注释和联系上下文理解重点词语。

三、多样朗读,理解文义

1.采用多种方式朗读课文,做到连贯而有气势。

(1)听音频朗读课文,把握朗读节奏。

①教师播放音频,学生用心倾听,注意朗读中的停顿,用笔在文中划分朗读节奏。

朗读节奏示例:

故/今日之责任,不在/他人,而全在/我少年。少年智/则国智,少年富/则国富,少年强/则国强,少年独立/则国独立,少年自由/则国自由,少年进步/则国进步,少年/胜于欧洲/则国/胜于欧洲,少年/雄于地球/则国/雄于地球。

红日/初升,其道/大光。河出/伏流,一泻/汪洋。潜龙/腾渊,鳞爪/飞扬。乳虎/啸谷,百兽/震惶。鹰隼/试翼,风尘/吸张。奇花/初胎,矞矞/皇皇。干将/发硎,有作/其芒。天戴/其苍,地履/其黄。纵有/千古,横有/八荒。前途/似海,来日/方长。

美哉,我/少年中国,与天/不老!壮哉,我/中国少年,与国/无疆!

②同桌交流自己划分的朗读节奏,找出划分不一样的地方,并说说理由。

(2)学生自由朗读课文,读通课文,培养语感。

(3)教师请读得较好的同学有感情地读课文,其他同学评议。

(4)师生合作读课文。

过渡:同学们刚刚通过听读、自由读、指名读等方式熟读了课文,基本上能够将课文读得连贯而有气势。现在请大家跟我合作读课文,我范读一句,同学们跟读一句,在读的时候要想一想这句话是什么意思。

2.合作交流,疏通文义。

(1)回顾理解文义的方法。

明确:理解文义的方法——借助工具书、结合课文注释、联系上下文。

(2)教师提出要求,学生分组讨论,尝试疏通文义。

要求:

①小组内合作,运用刚刚总结的理解文义的方法理解文中的每一个字、每一句话的意思。

②将小组内不能解决的疑难问题记录下来。

(3)呈现小组内不能解决的问题,教师指导,全班交流。

问题一:故今日之责任,不在他人,而全在我少年。(“故”是什么意思?在文中有什么作用?)

交流示例:“故”在这里是“所以”的意思。由于本文是选段,这个“故”字是承接前文而来的。

问题二:红日初升,其道大光。(“其道大光”该怎么理解?这句话描绘了怎样的景象?)

交流示例:在前面的学习中我们了解到“其道大光”出自《周易·益》,其中“光”是“光大,发扬”的意思。结合上一句“红日初升”,即太阳刚刚升起来,我们可以将其理解为“前程光明”。这句话描绘了太阳刚刚升起来,前程一片光明的景象。

问题三:乳虎啸谷,百兽震惶。(“震惶”是什么意思?)

交流示例:可以借助想象来理解这个词语。这句话中有两个事物,即幼虎和百兽,它们的举动分别是“啸谷”和“震惶”。结合我们的生活经验来理解老虎呼啸,百兽皆惶恐害怕。所以“震惶”在这里可以理解为“震惊惶恐”。

问题四:纵有千古,横有八荒。(这句话有什么寓意?)

交流示例:结合经验我们能理解“千古”指的是时间长,结合课本上的注释我们了解到“八荒”指的是空间广。所以这句话指出了时间之长、空间之广。

(4)学生试着翻译课文,小组内交流讨论。

(5)小组内成员汇报,教师总结。

课文参考译文:

所以说今天的责任,不在别人身上,全在我们少年身上。少年聪明那么国家就聪明,少年富裕那么国家就富裕,少年强大那么国家就强大,少年独立那么国家就独立,少年自由那么国家就自由,少年进步那么国家就进步,少年胜过欧洲,那么国家就胜过欧洲,少年称雄于世界,那么国家就称雄于世界。

红日刚刚升起,道路充满霞光。黄河从地下冒出来,汹涌奔泻浩浩荡荡。潜龙从深渊中腾跃而起,它的鳞爪舞动飞扬。小老虎在山谷吼叫,所有的野兽都害怕惊慌。鹰隼振翅欲飞,风卷起尘土高高飞扬。奇花刚开始孕育蓓蕾,灿烂明丽茂盛茁壮。干将剑新磨,闪射出光芒。头顶着苍天,脚踏着大地。从纵的时间看有悠久的历史,从横的空间看有辽阔的疆域。前途像海一般宽广,未来的日子无限远长。

美丽啊,我的少年中国,将与天地共存不老!雄壮啊,我的中国少年,将与祖国万寿无疆!

四、朗读悟情,背诵积累

1.学生有感情地朗读课文,试着背诵全文。

过渡:“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强……”,少年是祖国的未来,担负着强盛国家、振兴民族的重任。作为中国的少年,我们要从小立志,发愤图强,为早日实现祖国的伟大复兴而自强不息。请同学们满怀激情地朗读这篇文章,尝试着背诵下来。

2.延伸拓展,积累运用。

小练笔:结合对文章的理解,把本文改写成一篇现代文。

五、作业设计,巩固提升

1.学生自主积累朗读文章、疏通文义的方法。

2.完成本课对应训练。

(同步巩固练参见“学案·复习备考手册”,阅读提升练参见“英才好阅读”丛书)

1.朗读课文,感受本文句式整齐、气势磅礴的语言特点。

2.理解课文内容,感悟文中蕴含的强烈的爱国情怀。

3.激发为了祖国的繁荣富强而积极进取、努力奋斗的精神。

一、温故知新,导入新课

1.教师检查学生背诵情况。

过渡:同学们,上节课上我们通过反复诵读,理解了课文的大意,背诵了文章。现在请同学们来背一背全文,看谁背得既快又准。

2.引导学生口头复述课文。

过渡:刚才的几位同学背诵得很流利。哪位同学能结合译文,将课文的第2自然段复述出来呢?

3.教师过渡,导入新课。

二、品读欣赏,深入探究

1.学习第1自然段。

(1)学生自由朗读课文第1自然段,教师引导学生思考下列问题。

思考:①第一句话在文中有什么作用?

②第二句话在句式上有什么特点?这样写有什么作用?

③作者在第二句话中认为“少年中国”和“中国少年”是怎样的关系?

④你怎样看待“少年中国”和“中国少年”的关系?

(2)学生分组交流教师提出的问题,推荐代表在班级汇报交流讨论的结果。

(3)师生共同解决问题。

问题一:第一句话在文中有什么作用?

(课件出示。)

明确:这句话起到了承上启下的作用。“故”承接上文,“而全在我少年”自然引出下文的内容。

问题二:第二句话在句式上有什么特点?这样写有什么作用?

①找出这句话的特点。

明确:特点一是结构相同,都是“少年……则国……”;特点二是字数上有规律,前三句都是六个字,中间三句都是八个字,最后两句都是十二个字。

②分析这句话运用的修辞手法及作用。

明确:这句话运用了排比的修辞手法。排比修辞手法的作用一般是加强语气,突出强调。

③明确朗读要求。

明确:这是一组情感强烈的排比句,几个分句由轻到重,由短到长,一气呵成。朗读时要富有节奏感和旋律感,读出气势来。

问题三:作者在第二句话中认为“少年中国”和“中国少年”是怎样的关系?

明确:作者用一个排比句说明了少年个人的前途、命运与国家的前途、命运紧密相连,只有中国少年智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球,少年中国才能智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球,这使得每一个中国少年理所当然地感到责任在肩。

问题四:你怎样看待“少年中国”和“中国少年”的关系?

提示:这个问题的提出旨在让学生体会到少年是祖国的未来,感受到自己肩上的重任。学生紧扣这一点各抒己见即可。

2.学习第2自然段。

过渡:遭遇变法失败的梁启超眼见着祖国的大好河山遭到践踏,目睹着广大百姓处于极端痛苦的境地中,他痛心疾首!但是他对祖国的未来仍然充满了信心,因为他坚信肩负着建设祖国重任的中国少年一定能让祖国重新焕发神采,迎来光辉灿烂的前景。那么在他的眼中少年中国是什么样子的呢?

(1)学生朗读第2自然段前七句话,找出其中提到的事物,照样子说一说各自的特点。

朗读语句:红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潜龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼试翼,风尘吸张。奇花初胎,矞矞皇皇。干将发硎,有作其芒。

示例:红日——东方初生,充满光明。

明确:黄河——一泻千里,气势磅礴。

巨龙——腾跃而起,气势逼人。

幼虎——啸声激荡,威震百兽。

雄鹰——展翅飞翔,飞沙走石。

奇花——含苞待放,生机勃勃。

宝剑——锋利无比,闪耀光芒。

思考:这些事物和少年中国有什么共同点?

(2)理解象征手法,感悟少年中国的形象。

过渡:上面的事物大都充满了活力和生机,显示出强壮的生命力和强劲的力量,这些形象正和作者心中的少年中国的形象一样。请同学们读课文,看看作者是怎样运用象征手法来讴歌少年中国的。

分析象征手法的具体运用。

“红日初升,其道大光”象征( );“河出伏流,一泻汪洋”象征( );“潜龙腾渊,鳞爪飞扬”象征( );“乳虎啸谷,百兽震惶”象征( );“鹰隼试翼,风尘吸引”象征( );“奇花初胎,矞矞皇皇”象征( );“干将发硎,有作其芒”象征( )。

学生交流后明确:少年中国的灿烂前程 少年中国的发展无可限量 少年中国突然崛起 少年中国的巨大声威 少年中国的冲天气势 少年中国的美好未来 少年中国奋发有为

②体会象征手法的作用。

明确:象征手法的运用使文章立意高远,含蓄深刻,给人留下咀嚼回味的余地。

(3)学生读第2自然段最后三句话,丰富少年中国的形象。

明确:“天戴其苍,地履其黄”描写少年中国像顶天立地的巨人屹立在地球之上,雄视整个世界;“纵有千古,横有八荒”指时间之长、空间之广,为下文所表现的少年中国的美好前途展现了无比广阔的前景;“前途似海,来日方长”运用比喻的修辞手法,形象地表现了少年中国的光辉未来。这几句话给我们展现了一个突然崛起、幸福美好、前程灿烂的少年中国形象。

3.学习第3自然段。

过渡:作者心中的少年中国是一个智慧、富有、强大、独立、自由、进步、胜于欧洲、雄于地球的中国,是一个生活幸福美好、前程似锦的东方巨人。想到这里,作者不由得说——(学生齐读:美哉,我少年中国,与天不老!壮哉,我中国少年,与国无疆!)

(1)感悟情感。

明确:情感主旋律——赞叹。

(2)体会作用。

明确:内容上——作者把“少年中国”与“天”、“中国少年”与“国”联系起来,热情地讴歌了少年中国和中国少年的美好未来,进一步说明了二者之间的密切关系。结构上——用感叹句总结全文。

4.学生朗读全文,梳理“少年中国”和“中国少年”的关系。

明确:“少年中国”是智慧、富有、强大、独立、进步的中国,而“中国少年”应是有进取心、独立、自由、强大、智慧、敢于革新的少年。“少年中国”是作者的理想,而“中国少年”则是实现理想的希望。二者的前途和命运紧密相连。

5.教师小结。

三、情感延伸,学有所获

过渡:作为一个中国少年,学习课文后,你是否感受到自己肩挑重担?是否对未来信心满满呢?

1.引导学生结合课文谈感受。

示例:少年智则国智。智,即要有丰富的知识和智慧的头脑。作为学生,我们应该努力学习,积极上进。遇到问题,要学会多思考,不能随心所欲,冲动行事。即使是去做一件很小的事情,完成之后,也要学会思考不足,并寻找改进的方法,我想这才是真正的“智”。

少年富则国富。富,并不是物质上的富裕,而是指思想和知识的储备达到了饱满的状态。我们的学习应该涉及方方面面,对科学、法律、文化等都应有一定的了解。

少年强则国强。少年正是长身体的时候,有了强壮的体魄才能去拼搏和努力。同时,精神上也应强大,不能被小小的打击和挫折打败,只有这样,我们和国家才能在风雨中逐渐强大起来。

少年自由、少年进步、少年胜于欧洲、少年雄于地球,以上如果中国少年都能做到,那中国必将坚不可摧。

2.结合实际谈强国梦想。

思考:梁启超期望的强国梦想实现了吗?和同学交流自己的看法。

过渡:同学们,这篇课文诉说了一百多年前梁启超先生的强国梦想。如今,我们的祖国繁荣富强,多个领域都发生了翻天覆地的变化,你觉得他的心愿实现了吗?

交流要点提示:(1)现在的祖国摆脱了贫穷落后的面貌,人民生活安定、富裕,梁启超的强国梦想可以说是实现了。(2)我们的祖国现在发展不均衡,有些地方的人民生活上还有一定的困难,但我们相信这些困难是暂时的,只要我们继续努力,祖国的未来必定会越来越好。

3.激发爱国情,立志为强国梦想的实现贡献力量。

(学生自由交流。)

4.教师小结。

小结:同学们,你们是幸福的一代,也是肩负重任的一代。回顾历史,从清末被蹂躏到现在的繁荣盛世,多少英雄抛头颅、洒热血,用他们的生命换来了今天的和平与安宁。他们开创了祖国的今天,我们就要造就祖国的明天。让我们弘扬民族之精神,再现中华之雄魂,树爱国之心,立报国之志,用知识武装自己,时刻准备着为祖国美好的明天贡献力量。相信在你们的不懈努力下,祖国的明天会更美好!

四、课堂回顾,拓展阅读

1.教师总结本课时的教学内容。

小结:今天这节课上,我们在熟读课文、疏通文义的基础上重点赏析了语言,体悟了情感。本文的语言高度凝练、概括,情感饱满。选文的开始,作者就以一组排比句奔腾直泻,一抒心中对中国少年的期望;转而运用一组整齐的四字句展现少年中国的英姿,赞颂之情喷薄而出,让人心潮澎湃。我们在体会作者的情感的同时也受到情感的熏陶,树立起为祖国的繁荣富强而努力学习的志向。

2.课外读一读《少年中国说》的其他内容,试着写一篇读后感。

五、作业设计,巩固提升

完成本课对应训练。

(同步巩固练参见“学案·复习备考手册”,阅读提升练参见“英才好阅读”丛书)

梁启超作为中国近代维新派的领袖和一个才华横溢的学者,在风雨飘摇的年代,以他的一支有力之笔饱蘸激情写下了慷慨激昂的热血之歌——《少年中国说》,鼓舞了一代又一代的中国青年。让当代少年感受到那种激动人心的力量,是学习《少年中国说》的重要的目标之一。我觉得让学生重温中国那段屈辱的历史以及康有为、梁启超等人探求救国之路的过程是很有必要的。而让学生在品读中慢慢地领悟文字间所流淌的爱国之情,比教师死板地灌输给学生要好很多。所以我在教学中引导学生多读多悟,在这一过程中,学生明显体会到了朗读给理解文章带来的益处。我还发现朗读后背诵也成易事,理解情感更成易事,所谓“品读易达情”在这一课得到很好的验证。

《少年中国说》对中国少年的启迪,对祖国美好前程的展望,都给当代少年以很大的影响。通过学习本课,学生跨越了时代的障碍、历史的障碍、语言文字的障碍,直接抓住了文章的精髓,也牢固地完成了学习的目标。

但我反思课堂教学后,发现自己在朗读的辅导时间上有些长,用了一课时,在以后的教学中可适当加以调整,以便课堂时间被利用得更充分。另外,在文章第2自然段的结构上,部分学生的理解显得吃力,这与文章本身的特点有很大的关系,我还应探索更好的角度去剖析。

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地