备战2022中考古诗文阅读常见考点讲与练02 表现手法:虚实结合-练习(有解析)

文档属性

| 名称 | 备战2022中考古诗文阅读常见考点讲与练02 表现手法:虚实结合-练习(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-26 21:13:42 | ||

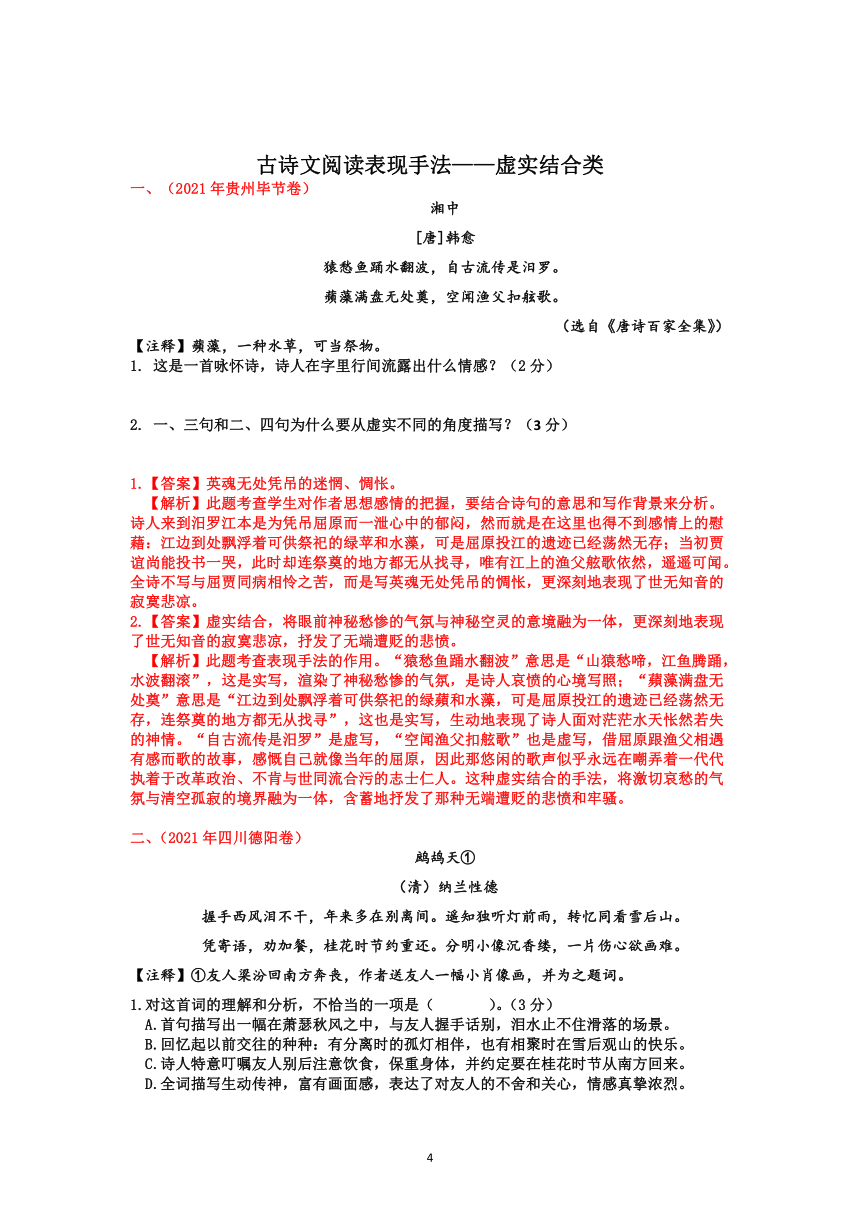

图片预览

文档简介

古诗文阅读表现手法——虚实结合类

一、(2021年贵州毕节卷)

湘中

[唐]韩愈

猿愁鱼踊水翻波,自古流传是汨罗。

蘋藻满盘无处奠,空闻渔父扣舷歌。

(选自《唐诗百家全集》)

【注释】蘋藻,一种水草,可当祭物。

1. 这是一首咏怀诗,诗人在字里行间流露出什么情感?(2分)

2. 一、三句和二、四句为什么要从虚实不同的角度描写?(3分)

二、(2021年四川德阳卷)

鹧鸪天①

(清)纳兰性德

握手西风泪不干,年来多在别离间。遥知独听灯前雨,转忆同看雪后山。

凭寄语,劝加餐,桂花时节约重还。分明小像沉香缕,一片伤心欲画难。

【注释】①友人梁汾回南方奔丧,作者送友人一幅小肖像画,并为之题词。

1.对这首词的理解和分析,不恰当的一项是( )。(3分)

A.首句描写出一幅在萧瑟秋风之中,与友人握手话别,泪水止不住滑落的场景。

B.回忆起以前交往的种种:有分离时的孤灯相伴,也有相聚时在雪后观山的快乐。

C.诗人特意叮嘱友人别后注意饮食,保重身体,并约定要在桂花时节从南方回来。

D.全词描写生动传神,富有画面感,表达了对友人的不舍和关心,情感真挚浓烈。

2.借助注释,分析“分明小像沉香缕,一片伤心欲画难”两句的虚实结合的手法。(4分)

三、(2021年江苏扬州卷)

清平乐 独宿博山王氏庵

[宋]辛弃疾

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松凤吹急雨,破纸窗间自语。

平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

【注释】这首词为辛弃疾赋闲隐居江西上饶一带时所作,

1.简要概括“屋上松风吹急雨,破纸窗间自语”渲染了什么气氛。(2分)

2.下片采用了虚实结合的写法,请赏析。(3分)

四、(2021年江苏连云港卷)

【甲】行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

【乙】山房春事二首(其二)

岑参

梁园日暮乱飞鸦,极目萧条两三家。

庭树不知人去尽,春来还发旧时花。

【知背景】甲诗略。

乙诗:天宝元年(742)春,作者游梁园。这首怀古诗写于游园之后。

【析场景】 甲诗前两句写出重阳之际,流落在外的诗人内心愁苦,勉强去登高赏菊,却无人送酒,无人相伴。

【绘画面】乙诗前两句(2分)

【赏写法】甲诗后两句(2分)

乙诗后两句(2分)

五、(2021年山东枣庄卷)

商山早行

温庭筠

晨起动征铎①,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵②梦,凫③雁满回塘。

【注释】①征铎:远行车马所挂的铃铛。②杜陵:地名,在今陕西西安东南。诗人曾自称为“杜陵游客”。③凫:野鸭。

1. 对诗歌理解不正确的一项是( )。(3分)

A. 这是一首五言律诗,四联八句,偶句押韵,全诗起承转合自然,人事景情融为一体。

B. 颔联全是名词,构成意象罗列,有声有色,有动有静,富有乡野氛围和生活气息。

C. 五六句写槲叶随地飘洒,枳花明丽可爱,这一句纯然写景,不蕴含任何感彩。

D. 尾联因思入梦,时空转换,情景交融,虚实相映,营造出一种朦胧、悠远的意境。

2. 诗歌表达了诗人怎样的情感?

六、(2021年湖南永州卷)

月夜忆舍弟

【唐】杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

1. 下列对这首诗赏析不正确的一项是( )。(3分)

A. 全诗层次井然,首尾照应,语言朴实自然,辞浅情深,情景交融,哀婉动人。

B. 颔联交代时令,点明主旨,“月是故乡明”实写眼前明月,抒发了思乡之情。

C. 颈联中“有”与“无”对比鲜明,绵绵愁思中夹杂对生离死别的焦虑和不安。

D. 尾联将个人际遇与国家命运联系在一起,表现出战乱给人民带来的深重苦难。

2. 诗题有“月”,诗人却没有直接从月写起,那么诗中前两句描写了什么景物?有什么作用?(4分)

古诗文阅读表现手法——虚实结合类

一、(2021年贵州毕节卷)

湘中

[唐]韩愈

猿愁鱼踊水翻波,自古流传是汨罗。

蘋藻满盘无处奠,空闻渔父扣舷歌。

(选自《唐诗百家全集》)

【注释】蘋藻,一种水草,可当祭物。

1. 这是一首咏怀诗,诗人在字里行间流露出什么情感?(2分)

2. 一、三句和二、四句为什么要从虚实不同的角度描写?(3分)

1.【答案】英魂无处凭吊的迷惘、惆怅。

【解析】此题考查学生对作者思想感情的把握,要结合诗句的意思和写作背景来分析。诗人来到汨罗江本是为凭吊屈原而一泄心中的郁闷,然而就是在这里也得不到感情上的慰藉:江边到处飘浮着可供祭祀的绿苹和水藻,可是屈原投江的遗迹已经荡然无存;当初贾谊尚能投书一哭,此时却连祭奠的地方都无从找寻,唯有江上的渔父舷歌依然,遥遥可闻。全诗不写与屈贾同病相怜之苦,而是写英魂无处凭吊的惆怅,更深刻地表现了世无知音的寂寞悲凉。

2.【答案】虚实结合,将眼前神秘愁惨的气氛与神秘空灵的意境融为一体,更深刻地表现了世无知音的寂寞悲凉,抒发了无端遭贬的悲愤。

【解析】此题考查表现手法的作用。“猿愁鱼踊水翻波”意思是“山猿愁啼,江鱼腾踊,水波翻滚”,这是实写,渲染了神秘愁惨的气氛,是诗人哀愤的心境写照;“蘋藻满盘无处奠”意思是“江边到处飘浮着可供祭祀的绿蘋和水藻,可是屈原投江的遗迹已经荡然无存,连祭奠的地方都无从找寻”,这也是实写,生动地表现了诗人面对茫茫水天怅然若失的神情。“自古流传是汨罗”是虚写,“空闻渔父扣舷歌”也是虚写,借屈原跟渔父相遇有感而歌的故事,感慨自己就像当年的屈原,因此那悠闲的歌声似乎永远在嘲弄着一代代执着于改革政治、不肯与世同流合污的志士仁人。这种虚实结合的手法,将激切哀愁的气氛与清空孤寂的境界融为一体,含蓄地抒发了那种无端遭贬的悲愤和牢骚。

二、(2021年四川德阳卷)

鹧鸪天①

(清)纳兰性德

握手西风泪不干,年来多在别离间。遥知独听灯前雨,转忆同看雪后山。

凭寄语,劝加餐,桂花时节约重还。分明小像沉香缕,一片伤心欲画难。

【注释】①友人梁汾回南方奔丧,作者送友人一幅小肖像画,并为之题词。

1.对这首词的理解和分析,不恰当的一项是( )。(3分)

A.首句描写出一幅在萧瑟秋风之中,与友人握手话别,泪水止不住滑落的场景。

B.回忆起以前交往的种种:有分离时的孤灯相伴,也有相聚时在雪后观山的快乐。

C.诗人特意叮嘱友人别后注意饮食,保重身体,并约定要在桂花时节从南方回来。

D.全词描写生动传神,富有画面感,表达了对友人的不舍和关心,情感真挚浓烈。

2.借助注释,分析“分明小像沉香缕,一片伤心欲画难”两句的虚实结合的手法。(4分)

1.【答案】B

【解析】本题考查对诗文内容的理解。ACD.正确;B.有误,诗句“转忆同看雪后山”并不是写“相聚时在雪后观山的快乐”,而是采用了反衬的手法,突出离别后的忧伤。故选:B。

2.【答案】实写在沉香的轻烟中的肖像画,虚写伤心离别的感受。画容貌容易,想要画出自己的伤心难。用衬托手法,表现自己不忍离别的伤心程度之深。

【解析】本题考查对诗歌表现手法的理解。诗句“分明小像沉香缕,一片伤心欲画难”的意思是:你的画像在沉香的缕缕轻烟中清晰可见,但是你内心的悲伤是无论如何也无法描画出来的。作者实写在沉香的轻烟中的肖像画,虚写的是伤心离别后的感受。肖像可以清晰可见,但自己的伤心却难以画出,诗人运用了对比映衬的手法,用衬托手法,写自己独对着好友小像以慰相思,表达了对好友坎坷遭遇的无限同情及自己不忍离别的感伤。据此理解赏析作答。

【译文】

在秋风中执手送顾贞观南归,恋恋不舍,想到一年来与好友多次分别,不由得泪流满面。这一年来我们经常分离。遥想你在家乡独坐灯前,听着窗外沥的秋雨,无人可以相伴;转念一想,你我曾经同在雪后看山,也可稍解别后独处的寂寞孤独。

凭借“我”的殷勤话语,你要努力加餐饭,别让身体瘦损。咱们约定,等到明年桂花开放的时候你要再回来。你的画像在沉香的缕缕轻烟中清晰可见,但是你内心的悲伤是无论如何也无法描画出来的。

三、(2021年江苏扬州卷)

清平乐 独宿博山王氏庵

[宋]辛弃疾

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松凤吹急雨,破纸窗间自语。

平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

【注释】这首词为辛弃疾赋闲隐居江西上饶一带时所作,

1.简要概括“屋上松风吹急雨,破纸窗间自语”渲染了什么气氛。(2分)

2.下片采用了虚实结合的写法,请赏析。(3分)

1.【答案】词人通过环境的萧索破败,渲染了荒凉孤独的气氛。

【解析】本题考查重点诗句的赏析。“屋上松风吹急雨,破纸窗间自语”运用了拟人的手法,把景物人格化,生动形象地写出屋外狂风急雨,风吹纸响的情景,渲染了凄凉破败的氛围,衬托了诗人独宿博山的孤寂与凄凉之情。

2.【答案】从塞北辗转江南,如今归隐山林,已是容颜苍老,满头白发。这是诗人回顾自己的一生经历,是实写;词人突然从梦中惊醒,眼前依稀还是梦中的辽阔河山,则是虚写;虚实结合的写法,表现诗人即使年迈,也不忘收复失地、一统国家的大业。

【解析】本题考查赏析诗歌的表现手法。“平生塞北江南,归来华发苍颜”可以看出作者平生为了国事奔驰于塞北江南,失意归来后则已头发花白、容颜苍老的老人出现了。心境如此,环境如此,“秋宵梦觉”分明指出了时令,同时也暗示了主人公难以入睡。半夜醒来,眼前不是饥鼠蝙蝠,残灯破窗,而是祖国的“万里江山”。这一句与“平生塞北江南”相呼应,而把上阕四句推到背后。平生经历使他心怀祖国河山,形诸梦寐;如今苍颜白发,壮志难酬,可心中所思所想,依然还会梦到往日的万里江山。

【译文】

饥饿的老鼠绕着床窜来窜去,蝙蝠围着昏黑的油灯上下翻舞。狂风夹带着松涛,犹如汹涌波涛般放声呼啸;大雨瓢泼而下,急促地敲打着屋顶;糊窗纸被风撕裂,发出呼啦啦的声音,仿佛在自言自语。

从塞北辗转江南,如今归隐山林,已是容颜苍老,满头白发。一阵凄冷的秋风吹透了单薄的布被,突然惊醒,眼前依稀还是梦中的万里江山。

四、(2021年江苏连云港卷)

【甲】行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

【乙】山房春事二首(其二)

岑参

梁园日暮乱飞鸦,极目萧条两三家。

庭树不知人去尽,春来还发旧时花。

【知背景】甲诗略。

乙诗:天宝元年(742)春,作者游梁园。这首怀古诗写于游园之后。

【析场景】 甲诗前两句写出重阳之际,流落在外的诗人内心愁苦,勉强去登高赏菊,却无人送酒,无人相伴。

【绘画面】乙诗前两句(2分)

【赏写法】甲诗后两句(2分)

乙诗后两句(2分)

【答案】(1)日暮时分,群鸦乱飞,叫声嘈杂;极目远眺,只有两三户人家。梁园一派萧条破败的景象。

(2)甲诗:运用联想,想象了故园菊花在沦陷的都城开放的场景,虚实结合,表达了诗人的思乡之情,寄托了对饱经忧患的人民的同情和对和平的渴望。

(3)乙诗:运用以乐景写哀情(反衬)的手法,用庭院中春花盛开情景反衬诗人凭吊古人的伤痛之情。或运用拟人的手法,庭树不知道已人去楼空,春花依然盛开,衬托了诗人凭吊古人的伤痛之情。

【解析】本题考查诗歌的理解。

乙诗前两句“梁园日暮乱飞鸦,极目萧条两三家”写了梁园之中夕阳已西下,只有点点乱飞的乌鸦,放眼望去满目的萧条,零零落落三两户人家。前两句从正面极写园林之萧条。

甲诗后两句“遥怜故园菊,应傍战场开”,意思是怜惜远方长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。运用联想,想象了故园菊花在沦陷的都城开放的场景,虚实结合,表达了诗人的思乡之情,寄托了对饱经忧患的人民的同情和对和平的渴望。

乙诗后两句“庭树不知人去尽,春来还发旧时花”意思是园中树木你怎能知道,人已散尽失去了繁华,一年一度春风又吹过,依然开着昔日的鲜花。运用拟人的手法,庭树不知道已人去楼空,春花依然盛开,衬托了诗人凭吊古人的伤痛之情。或是通过庭树春日发花写绚烂的春景,从反面来加以衬托,表达了诗人的伤感、物是人非和自己怀才不遇的感慨。

【译文】

【甲】

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,可惜再没有像王弘那样的人把酒送来。怜惜远方长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。

【乙】

梁园之中夕阳已西下,只有点点乱飞的乌鸦,放眼望去满目的萧条,零零落落三两户人家。园中树木你怎能知道,人已散尽失去了繁华,一年一度春风又吹过,依然开着昔日的鲜花。

五、(2021年山东枣庄卷)

商山早行

温庭筠

晨起动征铎①,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵②梦,凫③雁满回塘。

【注释】①征铎:远行车马所挂的铃铛。②杜陵:地名,在今陕西西安东南。诗人曾自称为“杜陵游客”。③凫:野鸭。

1. 对诗歌理解不正确的一项是( )。(3分)

A. 这是一首五言律诗,四联八句,偶句押韵,全诗起承转合自然,人事景情融为一体。

B. 颔联全是名词,构成意象罗列,有声有色,有动有静,富有乡野氛围和生活气息。

C. 五六句写槲叶随地飘洒,枳花明丽可爱,这一句纯然写景,不蕴含任何感彩。

D. 尾联因思入梦,时空转换,情景交融,虚实相映,营造出一种朦胧、悠远的意境。

2. 诗歌表达了诗人怎样的情感?

1.【答案】C

【解析】本题考查诗歌内容的理解。C.“槲叶落山路,枳花明驿墙。”不仅纯然写景,诗人看到槲叶随地飘洒,枳花明丽可爱的景象,怀乡的情思油然而生;故选C。

2.【答案】这首诗表达了游子离乡的羁旅孤寂之苦和浓浓的思乡之情。

【解析】本题考查理解诗人情感。此诗描写了旅途中寒冷凄清的早行景色,抒发了游子在外的孤寂之情和浓浓的思乡之意,字里行间流露出人在旅途的失意和无奈。整首诗正文虽然没有出现一个“早”字,但是通过霜、茅店、鸡声、人迹、板桥、月这六个意象,把初春山村黎明特有的景色,细腻而又精致地描绘出来。全诗语言明净,结构缜密,情景交融,含蓄有致,字里行间都流露出游子在外的孤寂之情和浓浓的思乡之情,是唐诗中的名篇,也是文学史上写羁旅之情的名篇。

【译文】

黎明起床,车马的铃铎已震动;一路远行,游子悲思故乡。鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖;足迹依稀,木板桥覆盖着早春的寒霜。枯败的槲叶,落满了荒山的野路;淡白的枳花,鲜艳地开放在驿站的泥墙上。因而想起昨夜梦见杜陵的美好情景;一群群鸭和鹅,正嬉戏在岸边弯曲的湖塘里。

六、(2021年湖南永州卷)

月夜忆舍弟

【唐】杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

1. 下列对这首诗赏析不正确的一项是( )。(3分)

A. 全诗层次井然,首尾照应,语言朴实自然,辞浅情深,情景交融,哀婉动人。

B. 颔联交代时令,点明主旨,“月是故乡明”实写眼前明月,抒发了思乡之情。

C. 颈联中“有”与“无”对比鲜明,绵绵愁思中夹杂对生离死别的焦虑和不安。

D. 尾联将个人际遇与国家命运联系在一起,表现出战乱给人民带来的深重苦难。

2. 诗题有“月”,诗人却没有直接从月写起,那么诗中前两句描写了什么景物?有什么作用?(4分)

1.【答案】B

【解析】考查对诗文内容的理解。“月是故乡明”,也是写景,却与上句略有不同。作者所写的不完全是客观实景,而是融入了自己的主观感情。明明是普天之下共一轮明月,本无差别,偏要说故乡的月亮最明;明明是作者自己的心理幻觉,偏要说得那么肯定,不容质疑。然而,这种以幻作真的手法却使人觉得合乎情理,这是因为它深刻地表现了作者微妙的心理,突出了对故乡的感怀。“月是故乡明”是“虚写”,不是“实写”。故选B。

2.【答案】描写了鼓声和雁声。点明了月夜的背景。渲染了浓重悲凉的气氛,烘托了诗人孤寂凄凉的心情。

【解析】考查对诗文内容的理解并分析景物描写的作用。诗句“戍鼓断人行,边秋一雁声”,作者没有从月夜写起,而是抓住“戍鼓”“雁声”先描绘了一幅边塞秋天的图景,通过叙写自己的所见和所闻,既交代了月夜的背景,渲染了一片凄凉肃杀的景象,在戍楼上的鼓声和失群孤雁的哀鸣声的映衬之下,烘托了诗人孤寂凄凉的心情。据此理解分析作答。

译文:戍楼上响起禁止通行的鼓声,秋季的边境传来孤雁的哀鸣。今天是白露节更怀念家里人,还是觉得家乡的月亮更明亮。虽有兄弟但都离散各去一方,已经无法打听到他们的消息。寄书信询问也不知送往何处,因为天下依旧战乱不能太平。

一、(2021年贵州毕节卷)

湘中

[唐]韩愈

猿愁鱼踊水翻波,自古流传是汨罗。

蘋藻满盘无处奠,空闻渔父扣舷歌。

(选自《唐诗百家全集》)

【注释】蘋藻,一种水草,可当祭物。

1. 这是一首咏怀诗,诗人在字里行间流露出什么情感?(2分)

2. 一、三句和二、四句为什么要从虚实不同的角度描写?(3分)

二、(2021年四川德阳卷)

鹧鸪天①

(清)纳兰性德

握手西风泪不干,年来多在别离间。遥知独听灯前雨,转忆同看雪后山。

凭寄语,劝加餐,桂花时节约重还。分明小像沉香缕,一片伤心欲画难。

【注释】①友人梁汾回南方奔丧,作者送友人一幅小肖像画,并为之题词。

1.对这首词的理解和分析,不恰当的一项是( )。(3分)

A.首句描写出一幅在萧瑟秋风之中,与友人握手话别,泪水止不住滑落的场景。

B.回忆起以前交往的种种:有分离时的孤灯相伴,也有相聚时在雪后观山的快乐。

C.诗人特意叮嘱友人别后注意饮食,保重身体,并约定要在桂花时节从南方回来。

D.全词描写生动传神,富有画面感,表达了对友人的不舍和关心,情感真挚浓烈。

2.借助注释,分析“分明小像沉香缕,一片伤心欲画难”两句的虚实结合的手法。(4分)

三、(2021年江苏扬州卷)

清平乐 独宿博山王氏庵

[宋]辛弃疾

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松凤吹急雨,破纸窗间自语。

平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

【注释】这首词为辛弃疾赋闲隐居江西上饶一带时所作,

1.简要概括“屋上松风吹急雨,破纸窗间自语”渲染了什么气氛。(2分)

2.下片采用了虚实结合的写法,请赏析。(3分)

四、(2021年江苏连云港卷)

【甲】行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

【乙】山房春事二首(其二)

岑参

梁园日暮乱飞鸦,极目萧条两三家。

庭树不知人去尽,春来还发旧时花。

【知背景】甲诗略。

乙诗:天宝元年(742)春,作者游梁园。这首怀古诗写于游园之后。

【析场景】 甲诗前两句写出重阳之际,流落在外的诗人内心愁苦,勉强去登高赏菊,却无人送酒,无人相伴。

【绘画面】乙诗前两句(2分)

【赏写法】甲诗后两句(2分)

乙诗后两句(2分)

五、(2021年山东枣庄卷)

商山早行

温庭筠

晨起动征铎①,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵②梦,凫③雁满回塘。

【注释】①征铎:远行车马所挂的铃铛。②杜陵:地名,在今陕西西安东南。诗人曾自称为“杜陵游客”。③凫:野鸭。

1. 对诗歌理解不正确的一项是( )。(3分)

A. 这是一首五言律诗,四联八句,偶句押韵,全诗起承转合自然,人事景情融为一体。

B. 颔联全是名词,构成意象罗列,有声有色,有动有静,富有乡野氛围和生活气息。

C. 五六句写槲叶随地飘洒,枳花明丽可爱,这一句纯然写景,不蕴含任何感彩。

D. 尾联因思入梦,时空转换,情景交融,虚实相映,营造出一种朦胧、悠远的意境。

2. 诗歌表达了诗人怎样的情感?

六、(2021年湖南永州卷)

月夜忆舍弟

【唐】杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

1. 下列对这首诗赏析不正确的一项是( )。(3分)

A. 全诗层次井然,首尾照应,语言朴实自然,辞浅情深,情景交融,哀婉动人。

B. 颔联交代时令,点明主旨,“月是故乡明”实写眼前明月,抒发了思乡之情。

C. 颈联中“有”与“无”对比鲜明,绵绵愁思中夹杂对生离死别的焦虑和不安。

D. 尾联将个人际遇与国家命运联系在一起,表现出战乱给人民带来的深重苦难。

2. 诗题有“月”,诗人却没有直接从月写起,那么诗中前两句描写了什么景物?有什么作用?(4分)

古诗文阅读表现手法——虚实结合类

一、(2021年贵州毕节卷)

湘中

[唐]韩愈

猿愁鱼踊水翻波,自古流传是汨罗。

蘋藻满盘无处奠,空闻渔父扣舷歌。

(选自《唐诗百家全集》)

【注释】蘋藻,一种水草,可当祭物。

1. 这是一首咏怀诗,诗人在字里行间流露出什么情感?(2分)

2. 一、三句和二、四句为什么要从虚实不同的角度描写?(3分)

1.【答案】英魂无处凭吊的迷惘、惆怅。

【解析】此题考查学生对作者思想感情的把握,要结合诗句的意思和写作背景来分析。诗人来到汨罗江本是为凭吊屈原而一泄心中的郁闷,然而就是在这里也得不到感情上的慰藉:江边到处飘浮着可供祭祀的绿苹和水藻,可是屈原投江的遗迹已经荡然无存;当初贾谊尚能投书一哭,此时却连祭奠的地方都无从找寻,唯有江上的渔父舷歌依然,遥遥可闻。全诗不写与屈贾同病相怜之苦,而是写英魂无处凭吊的惆怅,更深刻地表现了世无知音的寂寞悲凉。

2.【答案】虚实结合,将眼前神秘愁惨的气氛与神秘空灵的意境融为一体,更深刻地表现了世无知音的寂寞悲凉,抒发了无端遭贬的悲愤。

【解析】此题考查表现手法的作用。“猿愁鱼踊水翻波”意思是“山猿愁啼,江鱼腾踊,水波翻滚”,这是实写,渲染了神秘愁惨的气氛,是诗人哀愤的心境写照;“蘋藻满盘无处奠”意思是“江边到处飘浮着可供祭祀的绿蘋和水藻,可是屈原投江的遗迹已经荡然无存,连祭奠的地方都无从找寻”,这也是实写,生动地表现了诗人面对茫茫水天怅然若失的神情。“自古流传是汨罗”是虚写,“空闻渔父扣舷歌”也是虚写,借屈原跟渔父相遇有感而歌的故事,感慨自己就像当年的屈原,因此那悠闲的歌声似乎永远在嘲弄着一代代执着于改革政治、不肯与世同流合污的志士仁人。这种虚实结合的手法,将激切哀愁的气氛与清空孤寂的境界融为一体,含蓄地抒发了那种无端遭贬的悲愤和牢骚。

二、(2021年四川德阳卷)

鹧鸪天①

(清)纳兰性德

握手西风泪不干,年来多在别离间。遥知独听灯前雨,转忆同看雪后山。

凭寄语,劝加餐,桂花时节约重还。分明小像沉香缕,一片伤心欲画难。

【注释】①友人梁汾回南方奔丧,作者送友人一幅小肖像画,并为之题词。

1.对这首词的理解和分析,不恰当的一项是( )。(3分)

A.首句描写出一幅在萧瑟秋风之中,与友人握手话别,泪水止不住滑落的场景。

B.回忆起以前交往的种种:有分离时的孤灯相伴,也有相聚时在雪后观山的快乐。

C.诗人特意叮嘱友人别后注意饮食,保重身体,并约定要在桂花时节从南方回来。

D.全词描写生动传神,富有画面感,表达了对友人的不舍和关心,情感真挚浓烈。

2.借助注释,分析“分明小像沉香缕,一片伤心欲画难”两句的虚实结合的手法。(4分)

1.【答案】B

【解析】本题考查对诗文内容的理解。ACD.正确;B.有误,诗句“转忆同看雪后山”并不是写“相聚时在雪后观山的快乐”,而是采用了反衬的手法,突出离别后的忧伤。故选:B。

2.【答案】实写在沉香的轻烟中的肖像画,虚写伤心离别的感受。画容貌容易,想要画出自己的伤心难。用衬托手法,表现自己不忍离别的伤心程度之深。

【解析】本题考查对诗歌表现手法的理解。诗句“分明小像沉香缕,一片伤心欲画难”的意思是:你的画像在沉香的缕缕轻烟中清晰可见,但是你内心的悲伤是无论如何也无法描画出来的。作者实写在沉香的轻烟中的肖像画,虚写的是伤心离别后的感受。肖像可以清晰可见,但自己的伤心却难以画出,诗人运用了对比映衬的手法,用衬托手法,写自己独对着好友小像以慰相思,表达了对好友坎坷遭遇的无限同情及自己不忍离别的感伤。据此理解赏析作答。

【译文】

在秋风中执手送顾贞观南归,恋恋不舍,想到一年来与好友多次分别,不由得泪流满面。这一年来我们经常分离。遥想你在家乡独坐灯前,听着窗外沥的秋雨,无人可以相伴;转念一想,你我曾经同在雪后看山,也可稍解别后独处的寂寞孤独。

凭借“我”的殷勤话语,你要努力加餐饭,别让身体瘦损。咱们约定,等到明年桂花开放的时候你要再回来。你的画像在沉香的缕缕轻烟中清晰可见,但是你内心的悲伤是无论如何也无法描画出来的。

三、(2021年江苏扬州卷)

清平乐 独宿博山王氏庵

[宋]辛弃疾

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松凤吹急雨,破纸窗间自语。

平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

【注释】这首词为辛弃疾赋闲隐居江西上饶一带时所作,

1.简要概括“屋上松风吹急雨,破纸窗间自语”渲染了什么气氛。(2分)

2.下片采用了虚实结合的写法,请赏析。(3分)

1.【答案】词人通过环境的萧索破败,渲染了荒凉孤独的气氛。

【解析】本题考查重点诗句的赏析。“屋上松风吹急雨,破纸窗间自语”运用了拟人的手法,把景物人格化,生动形象地写出屋外狂风急雨,风吹纸响的情景,渲染了凄凉破败的氛围,衬托了诗人独宿博山的孤寂与凄凉之情。

2.【答案】从塞北辗转江南,如今归隐山林,已是容颜苍老,满头白发。这是诗人回顾自己的一生经历,是实写;词人突然从梦中惊醒,眼前依稀还是梦中的辽阔河山,则是虚写;虚实结合的写法,表现诗人即使年迈,也不忘收复失地、一统国家的大业。

【解析】本题考查赏析诗歌的表现手法。“平生塞北江南,归来华发苍颜”可以看出作者平生为了国事奔驰于塞北江南,失意归来后则已头发花白、容颜苍老的老人出现了。心境如此,环境如此,“秋宵梦觉”分明指出了时令,同时也暗示了主人公难以入睡。半夜醒来,眼前不是饥鼠蝙蝠,残灯破窗,而是祖国的“万里江山”。这一句与“平生塞北江南”相呼应,而把上阕四句推到背后。平生经历使他心怀祖国河山,形诸梦寐;如今苍颜白发,壮志难酬,可心中所思所想,依然还会梦到往日的万里江山。

【译文】

饥饿的老鼠绕着床窜来窜去,蝙蝠围着昏黑的油灯上下翻舞。狂风夹带着松涛,犹如汹涌波涛般放声呼啸;大雨瓢泼而下,急促地敲打着屋顶;糊窗纸被风撕裂,发出呼啦啦的声音,仿佛在自言自语。

从塞北辗转江南,如今归隐山林,已是容颜苍老,满头白发。一阵凄冷的秋风吹透了单薄的布被,突然惊醒,眼前依稀还是梦中的万里江山。

四、(2021年江苏连云港卷)

【甲】行军九日思长安故园

岑参

强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

【乙】山房春事二首(其二)

岑参

梁园日暮乱飞鸦,极目萧条两三家。

庭树不知人去尽,春来还发旧时花。

【知背景】甲诗略。

乙诗:天宝元年(742)春,作者游梁园。这首怀古诗写于游园之后。

【析场景】 甲诗前两句写出重阳之际,流落在外的诗人内心愁苦,勉强去登高赏菊,却无人送酒,无人相伴。

【绘画面】乙诗前两句(2分)

【赏写法】甲诗后两句(2分)

乙诗后两句(2分)

【答案】(1)日暮时分,群鸦乱飞,叫声嘈杂;极目远眺,只有两三户人家。梁园一派萧条破败的景象。

(2)甲诗:运用联想,想象了故园菊花在沦陷的都城开放的场景,虚实结合,表达了诗人的思乡之情,寄托了对饱经忧患的人民的同情和对和平的渴望。

(3)乙诗:运用以乐景写哀情(反衬)的手法,用庭院中春花盛开情景反衬诗人凭吊古人的伤痛之情。或运用拟人的手法,庭树不知道已人去楼空,春花依然盛开,衬托了诗人凭吊古人的伤痛之情。

【解析】本题考查诗歌的理解。

乙诗前两句“梁园日暮乱飞鸦,极目萧条两三家”写了梁园之中夕阳已西下,只有点点乱飞的乌鸦,放眼望去满目的萧条,零零落落三两户人家。前两句从正面极写园林之萧条。

甲诗后两句“遥怜故园菊,应傍战场开”,意思是怜惜远方长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。运用联想,想象了故园菊花在沦陷的都城开放的场景,虚实结合,表达了诗人的思乡之情,寄托了对饱经忧患的人民的同情和对和平的渴望。

乙诗后两句“庭树不知人去尽,春来还发旧时花”意思是园中树木你怎能知道,人已散尽失去了繁华,一年一度春风又吹过,依然开着昔日的鲜花。运用拟人的手法,庭树不知道已人去楼空,春花依然盛开,衬托了诗人凭吊古人的伤痛之情。或是通过庭树春日发花写绚烂的春景,从反面来加以衬托,表达了诗人的伤感、物是人非和自己怀才不遇的感慨。

【译文】

【甲】

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,可惜再没有像王弘那样的人把酒送来。怜惜远方长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。

【乙】

梁园之中夕阳已西下,只有点点乱飞的乌鸦,放眼望去满目的萧条,零零落落三两户人家。园中树木你怎能知道,人已散尽失去了繁华,一年一度春风又吹过,依然开着昔日的鲜花。

五、(2021年山东枣庄卷)

商山早行

温庭筠

晨起动征铎①,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵②梦,凫③雁满回塘。

【注释】①征铎:远行车马所挂的铃铛。②杜陵:地名,在今陕西西安东南。诗人曾自称为“杜陵游客”。③凫:野鸭。

1. 对诗歌理解不正确的一项是( )。(3分)

A. 这是一首五言律诗,四联八句,偶句押韵,全诗起承转合自然,人事景情融为一体。

B. 颔联全是名词,构成意象罗列,有声有色,有动有静,富有乡野氛围和生活气息。

C. 五六句写槲叶随地飘洒,枳花明丽可爱,这一句纯然写景,不蕴含任何感彩。

D. 尾联因思入梦,时空转换,情景交融,虚实相映,营造出一种朦胧、悠远的意境。

2. 诗歌表达了诗人怎样的情感?

1.【答案】C

【解析】本题考查诗歌内容的理解。C.“槲叶落山路,枳花明驿墙。”不仅纯然写景,诗人看到槲叶随地飘洒,枳花明丽可爱的景象,怀乡的情思油然而生;故选C。

2.【答案】这首诗表达了游子离乡的羁旅孤寂之苦和浓浓的思乡之情。

【解析】本题考查理解诗人情感。此诗描写了旅途中寒冷凄清的早行景色,抒发了游子在外的孤寂之情和浓浓的思乡之意,字里行间流露出人在旅途的失意和无奈。整首诗正文虽然没有出现一个“早”字,但是通过霜、茅店、鸡声、人迹、板桥、月这六个意象,把初春山村黎明特有的景色,细腻而又精致地描绘出来。全诗语言明净,结构缜密,情景交融,含蓄有致,字里行间都流露出游子在外的孤寂之情和浓浓的思乡之情,是唐诗中的名篇,也是文学史上写羁旅之情的名篇。

【译文】

黎明起床,车马的铃铎已震动;一路远行,游子悲思故乡。鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖;足迹依稀,木板桥覆盖着早春的寒霜。枯败的槲叶,落满了荒山的野路;淡白的枳花,鲜艳地开放在驿站的泥墙上。因而想起昨夜梦见杜陵的美好情景;一群群鸭和鹅,正嬉戏在岸边弯曲的湖塘里。

六、(2021年湖南永州卷)

月夜忆舍弟

【唐】杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

1. 下列对这首诗赏析不正确的一项是( )。(3分)

A. 全诗层次井然,首尾照应,语言朴实自然,辞浅情深,情景交融,哀婉动人。

B. 颔联交代时令,点明主旨,“月是故乡明”实写眼前明月,抒发了思乡之情。

C. 颈联中“有”与“无”对比鲜明,绵绵愁思中夹杂对生离死别的焦虑和不安。

D. 尾联将个人际遇与国家命运联系在一起,表现出战乱给人民带来的深重苦难。

2. 诗题有“月”,诗人却没有直接从月写起,那么诗中前两句描写了什么景物?有什么作用?(4分)

1.【答案】B

【解析】考查对诗文内容的理解。“月是故乡明”,也是写景,却与上句略有不同。作者所写的不完全是客观实景,而是融入了自己的主观感情。明明是普天之下共一轮明月,本无差别,偏要说故乡的月亮最明;明明是作者自己的心理幻觉,偏要说得那么肯定,不容质疑。然而,这种以幻作真的手法却使人觉得合乎情理,这是因为它深刻地表现了作者微妙的心理,突出了对故乡的感怀。“月是故乡明”是“虚写”,不是“实写”。故选B。

2.【答案】描写了鼓声和雁声。点明了月夜的背景。渲染了浓重悲凉的气氛,烘托了诗人孤寂凄凉的心情。

【解析】考查对诗文内容的理解并分析景物描写的作用。诗句“戍鼓断人行,边秋一雁声”,作者没有从月夜写起,而是抓住“戍鼓”“雁声”先描绘了一幅边塞秋天的图景,通过叙写自己的所见和所闻,既交代了月夜的背景,渲染了一片凄凉肃杀的景象,在戍楼上的鼓声和失群孤雁的哀鸣声的映衬之下,烘托了诗人孤寂凄凉的心情。据此理解分析作答。

译文:戍楼上响起禁止通行的鼓声,秋季的边境传来孤雁的哀鸣。今天是白露节更怀念家里人,还是觉得家乡的月亮更明亮。虽有兄弟但都离散各去一方,已经无法打听到他们的消息。寄书信询问也不知送往何处,因为天下依旧战乱不能太平。