第1单元单元检测—2021~2022学年七年级上册语文复习检测(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 第1单元单元检测—2021~2022学年七年级上册语文复习检测(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 40.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-26 15:27:12 | ||

图片预览

文档简介

单元测试(一)

一、积累运用(24分)

1.默写古诗文。(10分)

(1)水何澹澹,__________________。(曹操《观沧海》)(1分)

(2)__________________,洪波涌起。(曹操《观沧海》)(1分)

(3)__________________。夕阳西下,______________。(马致远《天净沙·秋思》)(2分)

(4)王湾的《次北固山下》中表达了新旧事物交替,蕴含自然理趣 的句子是:__________________,_________________。(2分)

(5)默写李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。(4分)

__________________,__________________。

__________________,__________________。

2.根据拼音写出相应的词语。(4分)

(1)风里带来些新翻的泥土的气息,混着青草味儿,还有各种花的香,都在微微润湿的空气里yùn niànɡ( )。

(2)一个老城,有山有水,全在蓝天下很暖和ān shì( )地睡着。

(3)那种清冷是柔和的,没有北风那样duō duō bī rén( )。

(4)春天像小姑娘,huā zhī zhāo zhǎn ( )的,笑着,走着。

3.依次填入下面横线处的词语,最恰当的一项是( )(3分)

面对文化传承创新这张有难度的时代考卷,我们不仅要善于做好选择题,敢于做好应用题,还要精于做好综合题。中华优秀传统文化是中华民族智慧的结晶,她_____个体心灵、______民族精神、______民众心智,______中华民族数千年坚毅前行。

A. 安顿 振奋 启迪 引领 B. 启迪 引领 安顿 振奋

C. 安顿 引领 振奋 启迪 D. 启迪 安顿 振奋 引领

4.下列对病句的修改不正确的一项是( )(3分)

A.是否具有良好的心理素质,是考试取得好成绩的条件之一。(删去“是否”)

B.智能手机均内置新版移动视窗操作系统,并拥有通话、上网和观看视频等。(在句末加上“功能”)

C.校庆活动结束后,校友们的灿烂笑容和欢声笑语不时浮现在小杰眼前。(删去“和欢声笑语”)

D.在“长征故事进校园”主题活动中,让我们了解到更多革命先烈的事迹。(把“更多”移至“事迹”前)

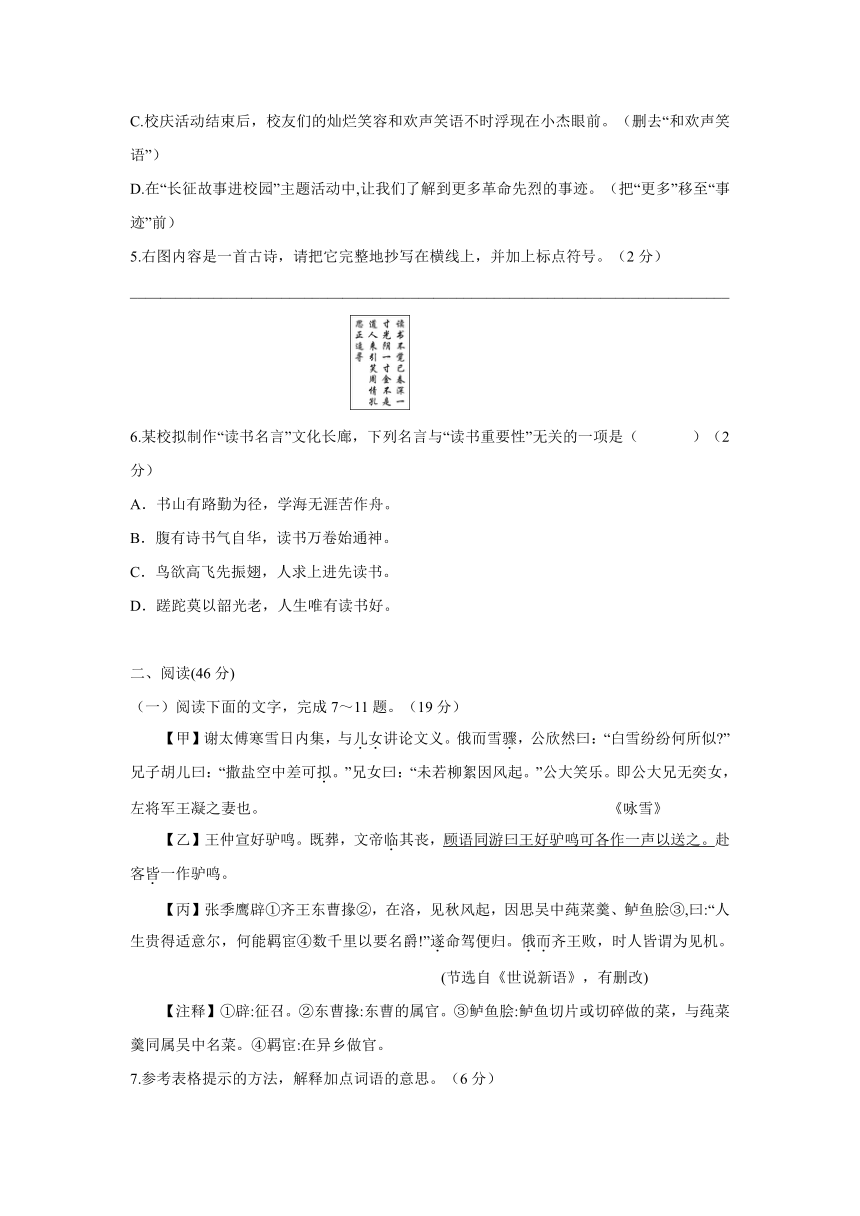

5.右图内容是一首古诗,请把它完整地抄写在横线上,并加上标点符号。(2分)

_______________________________________________________________________________

6.某校拟制作“读书名言”文化长廊,下列名言与“读书重要性”无关的一项是( )(2分)

A.书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

B.腹有诗书气自华,读书万卷始通神。

C.鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书。

D.蹉跎莫以韶光老,人生唯有读书好。

二、阅读(46分)

(一)阅读下面的文字,完成7~11题。(19分)

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似 ”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 《咏雪》

【乙】王仲宣好驴鸣。既葬,文帝临其丧,顾语同游曰王好驴鸣可各作一声以送之。赴客皆一作驴鸣。

【丙】张季鹰辟①齐王东曹掾②,在洛,见秋风起,因思吴中莼菜羹、鲈鱼脍③,曰:“人生贵得适意尔,何能羁宦④数千里以要名爵!”遂命驾便归。俄而齐王败,时人皆谓为见机。

(节选自《世说新语》,有删改)

【注释】①辟:征召。②东曹掾:东曹的属官。③鲈鱼脍:鲈鱼切片或切碎做的菜,与莼菜羹同属吴中名菜。④羁宦:在异乡做官。

7.参考表格提示的方法,解释加点词语的意思。(6分)

文言词句 理解词义的方法 解释

俄而雪骤 参考成语法:暴风骤雨 (1)_______________

俄而齐王败 课内迁移法:俄而雪骤(《咏雪》) (2)_______________

文帝临其丧 查阅词典法:①靠近,对着;②来到,到达;③将要,快要。 (3)_______(填序号)

8.下列加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 与儿女讲论文义(儿子、女儿) B. 撒盐空中差可拟(相比)

C. 赴客皆一作驴鸣(全、都) D. 遂命驾便归(于是)

9.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)白雪纷纷何所似?

____________________________________________________________

(2)未若柳絮因风起。

____________________________________________________________

10.用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

顾 语 同 游 曰 王 好 驴 鸣 可 各 作 一 声 以 送 之。

11.下列对三则选文的分析理解,不正确的一项是( )(3分)

A.从甲文中“公欣然”和“大笑乐”可以看出谢太傅与子侄们关系很好。

B.乙文中大家“作驴鸣”的目的是表示对文帝的尊重,后来衍生出成语“驴鸣一声”,用来表达伤悼故人。

C. 成语“莼鲈之思”出自丙文,根据选文内容可推断“莼鲈之思”是指思乡之情或归隐之志。

D. 以三则选文为例,《世说新语》中的短文多以叙述故事为主要内容。

(二)阅读下面的文字,完成12~14题。(10分)

【甲】游览苏州园林必然会注意到花墙和廊子。有墙壁隔着,有廊子界着,层次多了,景致就见得深了。可是墙壁上有砖砌的各式镂空图案,廊子大多是两边无所依傍的,实际是隔而不隔,界而未界,因而更增加了景致的深度。①有几个园林还在适当的位置装上一面大镜子,层次就更多了,几乎可以说把整个园林翻了一番。游览者必然也不会忽略另外一点,那就是苏州园林在每一个角落都注意图画美。②阶砌旁边栽几丛书带草。③墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香。④如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给补上几竿竹子或几棵芭蕉。诸如此类,无非要游览者即使就极小范围的局部看,也能得到美的享受。

(选自叶圣陶《苏州园林》,有删改)

【乙】中国园林的窗子对园林造景起到了很重要的作用。造园家常常将窗子设计成扇形,成为“便面”。经过窗子的框框望去,就是一幅画。颐和园乐寿堂差不多四面都是窗子,周围粉墙开着许多小窗,面向湖景,每个窗子都等于一幅小画,这就是清代李渔说的“尺幅窗,无心画”。造园家所说的“漏窗”,就是将不同景区的景色相互“漏”出,使园中景色流动起来。江南园林常常在窗外布置一根石笋,几根竹子,明人有首小诗:“一琴几上闲,数竹窗外碧。帘户寂无人,春风自吹入。”这个小房间与外部是隔离的,但经过窗户把外边的景色引了进来。颐和园有个匾额,叫“山色湖光共一楼”,这是说,这个楼把一个大空间的景致都吸收进来了。苏轼诗:“赖有高楼能聚远,一时收拾与闲人”也是这个意思。

(选自朱良志《曲院风荷——中国艺术论十讲》,有删改)

【丙】中国的园林,它同文学、戏剧、书画,是同一种感情不同形式的表现。比方说,明末清初的园林,同晚明的文学、书画、戏剧,是同一种思想感情,只是表现的形式不同。明末的计成,他既是园林家,也是画家。清朝的李渔是园林家,又是一个戏剧家。中国文化是个大宝库,从这个宝库中可以产生出很多很多不同的学问来。而中国文化又不是孤立的,它们互相联系,互相感染。可以说,中国园林是建筑、文学艺术等的综合体。

(选自陈从周《中国的园林艺术与美学》,有删改)

12. 概括甲文说明的主要内容和丙文的核心观点。(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. 下列对三则选文的分析理解,不恰当的一项是( )(3分)

A. 甲文认为花墙、廊子、镜子在苏州园林中的恰当设置可以增加景致的层次和深度。

B. 乙文举了颐和园乐寿堂的例子,是为了说明园林在每一个角落都注意图画美。

C. 乙文中小诗“一琴几上闲,数竹窗外碧。帘户寂无人,春风自吹入”所营造的意境可以印证丙文的观点。

D. 三个文段都是围绕园林而谈,写作的侧重点不同,但是对中国园林美的认识有相通之处。

14.下面是四个摘自甲文的例子,如果选取一个用在乙文中,哪一个最恰当?选出来并说说理由。(4分)

①有几个园林还在适当的位置装上一面大镜子。

②阶砌旁边栽几丛书带草。

③墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香。

④如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给补上几竿竹子或几棵芭蕉。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(三)阅读下面的文字,完成15~18题。(17分)

芦苇花的温暖

扶云

①喜欢看初冬的芦苇,白茫茫的,好似原野提前飘落的雪。“十分秋色无人管,半属芦花半蓼花。”在元人黄庚眼里,平分秋色的是芦花和蓼花,蓼花以热烈为美,芦花则是清淡传神。萧瑟之中舞动的柔软的苇花,已是初冬原野里的主角。

②关于芦苇的诗句散落在历史的书卷中,可最初的来自《诗经》:“蒹葭苍苍,白露为霜”,再没有哪一个词能比“苍苍”更能写出芦苇的韵味,而这种韵味只有在秋冬之际才能体会到。

③于是,去看它们,在立冬。它们立于苍茫中,褪去了生命的青葱鲜嫩,显露出淡雅的风姿。我们的生命,要经过怎样的春夏,才能对霜寒处变不惊?像深秋初冬的芦苇一样有着内外兼修的淡然?

④收割过的大地平静、平和,它们宁静、宁和。沿着坡度倾斜的河滩下去,将那些土坡旁清瘦的芦苇丢在身后,不过,迎接你的,是对岸的一群,因为近水,显得更有生气。它们不是一棵棵单独生长,要长,就是一片片,一群群,风一吹,满天地的苇花齐整整地朝着一个方向。

⑤芦苇上的露水刚刚被朝阳晒干,身子骨似乎轻盈了不少,苇花微微舞动。它们能称为花吗?没有芬芳,没有娇嫩,只有灰白的一茎,可我还是执意把它们称为花,甚至比对菊更喜爱它们。它们持久、恬淡,在细颈的瓶里插了数月也依旧没有谢幕的意思。

⑥一些往事漫过记忆,像风轻盈地漫过苇花。看见母亲脸上、手上的细痕,知道母亲去了苇塘。用芦根炖水喝,据说可以除燥,我们小孩子,在不知道什么是燥的岁月里,也就当解渴的水,喝了一碗又一碗。

⑦最实用而暖人的是苇花枕头。母亲费了数月功夫,集了蓬松松一包苇花,它们再也不能飞散时,是被缝进一个布袋里,枕在我们有梦的夜晚。至少,不用枕窸窸窣窣作响的稻壳芯的枕。

⑧苇花,从此和温暖关联。

(有删改)

15.选文开头引用关于芦苇的诗句有什么作用?(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.阅读第③~⑤段内容,谈谈初冬芦苇的特点。(3分)

_______________________________________________________________________________

17.赏析文中画线的句子。(6分)

(1)萧瑟之中舞动的柔软的苇花,已是初冬原野里的主角。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)它们不是一棵棵单独生长,要长,就是一片片,一群群,风一吹,满天地的苇花齐整整地朝着一个方向。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.文章结尾虽简短却意蕴深长,说说你的理解。(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、写作(50分)

19.阅读下面的文字,按要求作文。

我们的初中生活丰富多彩,一路走来,有阳光,也有风雨,而留得住的常常会变成故事,人生就在故事中丰盈……那么,你留住了什么呢?

以“留住_____”为题写一篇文章。

要求:①将标题补充完整;②文体自选,诗歌除外;③不要套作,不得抄袭;④不少于500字;⑤文中不得出现真实的人名、校名和地名。

附加题(10分)

阅读下面的名著选段,完成20~22题。

我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:

“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。

粤自盘古,生于太荒,首出御世,肇开混茫。

就是这样的书,我现在只记得前四句,别的都忘却了;那时所强记的二三十行,自然也一齐忘却在里面了。记得那时听人说,读《鉴略》比读《千字文》《百家姓》有用得多,因为可以知道从古到今的大概。知道从古到今的大概,那当然是很好的,然而我一字也不懂。“粤自盘古”就是“粤自盘古”,读下去,记住它,“粤自盘古”呵!“生于太荒”呵!……

应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

他们都等候着;太阳也升得更高了。

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《鉴略》这一段,却还分明如昨日事。

我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。

(节选自《朝花夕拾》)

20.联系原著,梳理作者的感情变化。(4分)

赛会 赛会特点 “我”的情感

家门口的赛会 寥落 (1)__________

书中的赛会 豪奢 (2)__________

庙前、衙门前的赛会 较盛 (3)__________

五猖会 热闹 欣喜若狂—(4)__________—扫兴(索然无味)

21.联系原文,简述文章的主要内容和思想感情。(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

22.任选一个角度,结合选文简析文章的写作特点。(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

答案

一、积累运用

1.(1)山岛竦峙 (2)山岛竦峙 (3)古道西风瘦马 断肠人在天涯

(4)海日生残夜,江春入旧年

(5)杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

2.(1)酝酿 (2)安适 (3)咄咄逼人 (4)花枝招展 3.A 4.D

5.读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。 不是道人来引笑,周情孔思正追寻。 6.A

7.(1)急。 (2)不久,一会儿。 (3)② 8.A

9.(1)这纷纷扬扬的大雪像什么呢? (2)不如比作柳絮乘风飞起。

顾 语 同 游 曰 /王 好 驴 鸣 /可 各 作 一 声 以 送 之。 11.B

12.甲文说明的主要内容:苏州园林讲究景致的层次和深度,而且在每一个角落都注意图画美。

丙文的核心观点:中国园林是建筑、文学艺术等的综合体。 13.B

14.④。窗外补上几竿竹子或几棵芭蕉,与乙文中“江南园林常常在窗外布置一根石笋,几根竹子”相对应,说明了窗子对园林的重要作用。

15.示例:①巧借诗句表明芦花的清淡传神之美;②使文章富有诗情画意,增添了文章的美感,激发读者的阅读兴趣;③自然引出下文对深秋初冬的芦苇的描写。

16.示例:显露出淡雅的风姿,有着内外兼修的淡然,宁静、宁和,持久、恬淡。

17.(1)运用拟人、比喻的修辞手法,生动形象地描绘了初冬芦苇丛生、随风飘舞的美景,抒发了“我”对芦苇的喜爱之情。

(2)采用了一连串的叠音词,读起来朗朗上口,富有音韵美,抒发了“我”对芦苇的喜爱之情。

18.示例:①是对母亲不辞辛苦地为我们采集苇花缝制枕头的往事的感受;②巧妙照应文章的题目,同时篇末点题,突出苇花意味着温暖的母爱。

19.略。

20.(1)失望 (2)羡慕 (3)神往 (4)忐忑

21.文章记述了“我”儿时盼望看迎神赛会的急切、兴奋的心情以及因被父亲强迫背诵《鉴略》的扫兴而痛苦的感受,从而批判了封建家长制对儿童的迫害,深刻地批判了封建的教育制度的腐朽和反动。

22.示例一:层层铺垫,作者先简单叙写了三次赛会,极力渲染了“我”对赛会的期盼,既为写“我”渴盼去关东看五猖会作铺垫,也衬托了下文“我”背书时那种受压抑的心情。

示例二:寓情于叙,全篇都是叙述,看似极平静,感情却很强烈,如结尾句抒写了父亲的专制给孩子内心造成的创伤和带来的痛苦。

一、积累运用(24分)

1.默写古诗文。(10分)

(1)水何澹澹,__________________。(曹操《观沧海》)(1分)

(2)__________________,洪波涌起。(曹操《观沧海》)(1分)

(3)__________________。夕阳西下,______________。(马致远《天净沙·秋思》)(2分)

(4)王湾的《次北固山下》中表达了新旧事物交替,蕴含自然理趣 的句子是:__________________,_________________。(2分)

(5)默写李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。(4分)

__________________,__________________。

__________________,__________________。

2.根据拼音写出相应的词语。(4分)

(1)风里带来些新翻的泥土的气息,混着青草味儿,还有各种花的香,都在微微润湿的空气里yùn niànɡ( )。

(2)一个老城,有山有水,全在蓝天下很暖和ān shì( )地睡着。

(3)那种清冷是柔和的,没有北风那样duō duō bī rén( )。

(4)春天像小姑娘,huā zhī zhāo zhǎn ( )的,笑着,走着。

3.依次填入下面横线处的词语,最恰当的一项是( )(3分)

面对文化传承创新这张有难度的时代考卷,我们不仅要善于做好选择题,敢于做好应用题,还要精于做好综合题。中华优秀传统文化是中华民族智慧的结晶,她_____个体心灵、______民族精神、______民众心智,______中华民族数千年坚毅前行。

A. 安顿 振奋 启迪 引领 B. 启迪 引领 安顿 振奋

C. 安顿 引领 振奋 启迪 D. 启迪 安顿 振奋 引领

4.下列对病句的修改不正确的一项是( )(3分)

A.是否具有良好的心理素质,是考试取得好成绩的条件之一。(删去“是否”)

B.智能手机均内置新版移动视窗操作系统,并拥有通话、上网和观看视频等。(在句末加上“功能”)

C.校庆活动结束后,校友们的灿烂笑容和欢声笑语不时浮现在小杰眼前。(删去“和欢声笑语”)

D.在“长征故事进校园”主题活动中,让我们了解到更多革命先烈的事迹。(把“更多”移至“事迹”前)

5.右图内容是一首古诗,请把它完整地抄写在横线上,并加上标点符号。(2分)

_______________________________________________________________________________

6.某校拟制作“读书名言”文化长廊,下列名言与“读书重要性”无关的一项是( )(2分)

A.书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

B.腹有诗书气自华,读书万卷始通神。

C.鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书。

D.蹉跎莫以韶光老,人生唯有读书好。

二、阅读(46分)

(一)阅读下面的文字,完成7~11题。(19分)

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似 ”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 《咏雪》

【乙】王仲宣好驴鸣。既葬,文帝临其丧,顾语同游曰王好驴鸣可各作一声以送之。赴客皆一作驴鸣。

【丙】张季鹰辟①齐王东曹掾②,在洛,见秋风起,因思吴中莼菜羹、鲈鱼脍③,曰:“人生贵得适意尔,何能羁宦④数千里以要名爵!”遂命驾便归。俄而齐王败,时人皆谓为见机。

(节选自《世说新语》,有删改)

【注释】①辟:征召。②东曹掾:东曹的属官。③鲈鱼脍:鲈鱼切片或切碎做的菜,与莼菜羹同属吴中名菜。④羁宦:在异乡做官。

7.参考表格提示的方法,解释加点词语的意思。(6分)

文言词句 理解词义的方法 解释

俄而雪骤 参考成语法:暴风骤雨 (1)_______________

俄而齐王败 课内迁移法:俄而雪骤(《咏雪》) (2)_______________

文帝临其丧 查阅词典法:①靠近,对着;②来到,到达;③将要,快要。 (3)_______(填序号)

8.下列加点词语解释不正确的一项是( )(3分)

A. 与儿女讲论文义(儿子、女儿) B. 撒盐空中差可拟(相比)

C. 赴客皆一作驴鸣(全、都) D. 遂命驾便归(于是)

9.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)白雪纷纷何所似?

____________________________________________________________

(2)未若柳絮因风起。

____________________________________________________________

10.用“/”给文中画线的句子断句。(3分)

顾 语 同 游 曰 王 好 驴 鸣 可 各 作 一 声 以 送 之。

11.下列对三则选文的分析理解,不正确的一项是( )(3分)

A.从甲文中“公欣然”和“大笑乐”可以看出谢太傅与子侄们关系很好。

B.乙文中大家“作驴鸣”的目的是表示对文帝的尊重,后来衍生出成语“驴鸣一声”,用来表达伤悼故人。

C. 成语“莼鲈之思”出自丙文,根据选文内容可推断“莼鲈之思”是指思乡之情或归隐之志。

D. 以三则选文为例,《世说新语》中的短文多以叙述故事为主要内容。

(二)阅读下面的文字,完成12~14题。(10分)

【甲】游览苏州园林必然会注意到花墙和廊子。有墙壁隔着,有廊子界着,层次多了,景致就见得深了。可是墙壁上有砖砌的各式镂空图案,廊子大多是两边无所依傍的,实际是隔而不隔,界而未界,因而更增加了景致的深度。①有几个园林还在适当的位置装上一面大镜子,层次就更多了,几乎可以说把整个园林翻了一番。游览者必然也不会忽略另外一点,那就是苏州园林在每一个角落都注意图画美。②阶砌旁边栽几丛书带草。③墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香。④如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给补上几竿竹子或几棵芭蕉。诸如此类,无非要游览者即使就极小范围的局部看,也能得到美的享受。

(选自叶圣陶《苏州园林》,有删改)

【乙】中国园林的窗子对园林造景起到了很重要的作用。造园家常常将窗子设计成扇形,成为“便面”。经过窗子的框框望去,就是一幅画。颐和园乐寿堂差不多四面都是窗子,周围粉墙开着许多小窗,面向湖景,每个窗子都等于一幅小画,这就是清代李渔说的“尺幅窗,无心画”。造园家所说的“漏窗”,就是将不同景区的景色相互“漏”出,使园中景色流动起来。江南园林常常在窗外布置一根石笋,几根竹子,明人有首小诗:“一琴几上闲,数竹窗外碧。帘户寂无人,春风自吹入。”这个小房间与外部是隔离的,但经过窗户把外边的景色引了进来。颐和园有个匾额,叫“山色湖光共一楼”,这是说,这个楼把一个大空间的景致都吸收进来了。苏轼诗:“赖有高楼能聚远,一时收拾与闲人”也是这个意思。

(选自朱良志《曲院风荷——中国艺术论十讲》,有删改)

【丙】中国的园林,它同文学、戏剧、书画,是同一种感情不同形式的表现。比方说,明末清初的园林,同晚明的文学、书画、戏剧,是同一种思想感情,只是表现的形式不同。明末的计成,他既是园林家,也是画家。清朝的李渔是园林家,又是一个戏剧家。中国文化是个大宝库,从这个宝库中可以产生出很多很多不同的学问来。而中国文化又不是孤立的,它们互相联系,互相感染。可以说,中国园林是建筑、文学艺术等的综合体。

(选自陈从周《中国的园林艺术与美学》,有删改)

12. 概括甲文说明的主要内容和丙文的核心观点。(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. 下列对三则选文的分析理解,不恰当的一项是( )(3分)

A. 甲文认为花墙、廊子、镜子在苏州园林中的恰当设置可以增加景致的层次和深度。

B. 乙文举了颐和园乐寿堂的例子,是为了说明园林在每一个角落都注意图画美。

C. 乙文中小诗“一琴几上闲,数竹窗外碧。帘户寂无人,春风自吹入”所营造的意境可以印证丙文的观点。

D. 三个文段都是围绕园林而谈,写作的侧重点不同,但是对中国园林美的认识有相通之处。

14.下面是四个摘自甲文的例子,如果选取一个用在乙文中,哪一个最恰当?选出来并说说理由。(4分)

①有几个园林还在适当的位置装上一面大镜子。

②阶砌旁边栽几丛书带草。

③墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香。

④如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给补上几竿竹子或几棵芭蕉。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(三)阅读下面的文字,完成15~18题。(17分)

芦苇花的温暖

扶云

①喜欢看初冬的芦苇,白茫茫的,好似原野提前飘落的雪。“十分秋色无人管,半属芦花半蓼花。”在元人黄庚眼里,平分秋色的是芦花和蓼花,蓼花以热烈为美,芦花则是清淡传神。萧瑟之中舞动的柔软的苇花,已是初冬原野里的主角。

②关于芦苇的诗句散落在历史的书卷中,可最初的来自《诗经》:“蒹葭苍苍,白露为霜”,再没有哪一个词能比“苍苍”更能写出芦苇的韵味,而这种韵味只有在秋冬之际才能体会到。

③于是,去看它们,在立冬。它们立于苍茫中,褪去了生命的青葱鲜嫩,显露出淡雅的风姿。我们的生命,要经过怎样的春夏,才能对霜寒处变不惊?像深秋初冬的芦苇一样有着内外兼修的淡然?

④收割过的大地平静、平和,它们宁静、宁和。沿着坡度倾斜的河滩下去,将那些土坡旁清瘦的芦苇丢在身后,不过,迎接你的,是对岸的一群,因为近水,显得更有生气。它们不是一棵棵单独生长,要长,就是一片片,一群群,风一吹,满天地的苇花齐整整地朝着一个方向。

⑤芦苇上的露水刚刚被朝阳晒干,身子骨似乎轻盈了不少,苇花微微舞动。它们能称为花吗?没有芬芳,没有娇嫩,只有灰白的一茎,可我还是执意把它们称为花,甚至比对菊更喜爱它们。它们持久、恬淡,在细颈的瓶里插了数月也依旧没有谢幕的意思。

⑥一些往事漫过记忆,像风轻盈地漫过苇花。看见母亲脸上、手上的细痕,知道母亲去了苇塘。用芦根炖水喝,据说可以除燥,我们小孩子,在不知道什么是燥的岁月里,也就当解渴的水,喝了一碗又一碗。

⑦最实用而暖人的是苇花枕头。母亲费了数月功夫,集了蓬松松一包苇花,它们再也不能飞散时,是被缝进一个布袋里,枕在我们有梦的夜晚。至少,不用枕窸窸窣窣作响的稻壳芯的枕。

⑧苇花,从此和温暖关联。

(有删改)

15.选文开头引用关于芦苇的诗句有什么作用?(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.阅读第③~⑤段内容,谈谈初冬芦苇的特点。(3分)

_______________________________________________________________________________

17.赏析文中画线的句子。(6分)

(1)萧瑟之中舞动的柔软的苇花,已是初冬原野里的主角。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)它们不是一棵棵单独生长,要长,就是一片片,一群群,风一吹,满天地的苇花齐整整地朝着一个方向。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.文章结尾虽简短却意蕴深长,说说你的理解。(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、写作(50分)

19.阅读下面的文字,按要求作文。

我们的初中生活丰富多彩,一路走来,有阳光,也有风雨,而留得住的常常会变成故事,人生就在故事中丰盈……那么,你留住了什么呢?

以“留住_____”为题写一篇文章。

要求:①将标题补充完整;②文体自选,诗歌除外;③不要套作,不得抄袭;④不少于500字;⑤文中不得出现真实的人名、校名和地名。

附加题(10分)

阅读下面的名著选段,完成20~22题。

我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:

“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。

粤自盘古,生于太荒,首出御世,肇开混茫。

就是这样的书,我现在只记得前四句,别的都忘却了;那时所强记的二三十行,自然也一齐忘却在里面了。记得那时听人说,读《鉴略》比读《千字文》《百家姓》有用得多,因为可以知道从古到今的大概。知道从古到今的大概,那当然是很好的,然而我一字也不懂。“粤自盘古”就是“粤自盘古”,读下去,记住它,“粤自盘古”呵!“生于太荒”呵!……

应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

他们都等候着;太阳也升得更高了。

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《鉴略》这一段,却还分明如昨日事。

我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。

(节选自《朝花夕拾》)

20.联系原著,梳理作者的感情变化。(4分)

赛会 赛会特点 “我”的情感

家门口的赛会 寥落 (1)__________

书中的赛会 豪奢 (2)__________

庙前、衙门前的赛会 较盛 (3)__________

五猖会 热闹 欣喜若狂—(4)__________—扫兴(索然无味)

21.联系原文,简述文章的主要内容和思想感情。(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

22.任选一个角度,结合选文简析文章的写作特点。(3分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

答案

一、积累运用

1.(1)山岛竦峙 (2)山岛竦峙 (3)古道西风瘦马 断肠人在天涯

(4)海日生残夜,江春入旧年

(5)杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

2.(1)酝酿 (2)安适 (3)咄咄逼人 (4)花枝招展 3.A 4.D

5.读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。 不是道人来引笑,周情孔思正追寻。 6.A

7.(1)急。 (2)不久,一会儿。 (3)② 8.A

9.(1)这纷纷扬扬的大雪像什么呢? (2)不如比作柳絮乘风飞起。

顾 语 同 游 曰 /王 好 驴 鸣 /可 各 作 一 声 以 送 之。 11.B

12.甲文说明的主要内容:苏州园林讲究景致的层次和深度,而且在每一个角落都注意图画美。

丙文的核心观点:中国园林是建筑、文学艺术等的综合体。 13.B

14.④。窗外补上几竿竹子或几棵芭蕉,与乙文中“江南园林常常在窗外布置一根石笋,几根竹子”相对应,说明了窗子对园林的重要作用。

15.示例:①巧借诗句表明芦花的清淡传神之美;②使文章富有诗情画意,增添了文章的美感,激发读者的阅读兴趣;③自然引出下文对深秋初冬的芦苇的描写。

16.示例:显露出淡雅的风姿,有着内外兼修的淡然,宁静、宁和,持久、恬淡。

17.(1)运用拟人、比喻的修辞手法,生动形象地描绘了初冬芦苇丛生、随风飘舞的美景,抒发了“我”对芦苇的喜爱之情。

(2)采用了一连串的叠音词,读起来朗朗上口,富有音韵美,抒发了“我”对芦苇的喜爱之情。

18.示例:①是对母亲不辞辛苦地为我们采集苇花缝制枕头的往事的感受;②巧妙照应文章的题目,同时篇末点题,突出苇花意味着温暖的母爱。

19.略。

20.(1)失望 (2)羡慕 (3)神往 (4)忐忑

21.文章记述了“我”儿时盼望看迎神赛会的急切、兴奋的心情以及因被父亲强迫背诵《鉴略》的扫兴而痛苦的感受,从而批判了封建家长制对儿童的迫害,深刻地批判了封建的教育制度的腐朽和反动。

22.示例一:层层铺垫,作者先简单叙写了三次赛会,极力渲染了“我”对赛会的期盼,既为写“我”渴盼去关东看五猖会作铺垫,也衬托了下文“我”背书时那种受压抑的心情。

示例二:寓情于叙,全篇都是叙述,看似极平静,感情却很强烈,如结尾句抒写了父亲的专制给孩子内心造成的创伤和带来的痛苦。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首