专题4燃烧与燃料测试题-2021-2022学年九年级化学仁爱版上册(word 含答案)

文档属性

| 名称 | 专题4燃烧与燃料测试题-2021-2022学年九年级化学仁爱版上册(word 含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 198.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 仁爱科普版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题4《燃烧与燃料》测试题

一、单选题

1.下列有关空气中各成分的性质与用途对应关系不成立的是

A.氧气具有助燃性,可作高能燃料

B.二氧化碳不助燃也不能燃烧,且密度比空气大,可用于灭火

C.稀有气体在通电时发出不同颜色的光可制造多种电光源

D.氮气化学性质不活泼,可用于填充食品袋防腐

2.人的生产、生活离不开水,下列说法中错误的是

A.自来水厂用明矾净水时发生化学变化

B.用活性炭可吸附天然水中的色素和异味

C.生活中常用煮沸的方法鉴别硬水和软水

D.长期饮用蒸馏水对身体健康不利

3.用防火、灭火、自救等安全知识判断,下列做法合理的是

A.面粉厂、加油站等场所严禁烟火 B.发生火灾时,乘电梯逃生

C.电器着火时,立即用水扑灭 D.煤气泄漏时,立即开灯检查

4.酒精灯的火焰太小时,将灯芯拨得松散一些,可使火焰更旺,其原理是

A.增加空气中氧气含量 B.提高可燃物的着火点

C.增大可燃物与空气的接触面 D.降低可燃物的着火点

5.下列过程主要发生化学变化的是

A.简易净水器净水 B.干冰升华

C.玻璃刀裁玻璃 D.硬水中加入肥皂水

6.点燃下列各组气体,一定不会发生爆炸的是

A.CO2和O2 B.一氧化碳和空气

C.液化石油气和空气 D.天然气和空气

7.下列对物质燃烧或灭火的分析正确的

A.用扇子将蜡烛的火焰扇灭,是因为扇风降低了蜡烛的着火点

B.发生火灾时打开所有门窗,有利于人员迅速逃生

C.油锅着火时盖锅盖,可以隔绝氧气灭火

D.空气中混有可燃性气体时,遇明火时一定发生爆炸

8.通过学习化学,我们学会了从化学的视角认识水,下列对水的认识错误的是

A.水由氢气和氧气组成

B.冰中的水分子也在不断运动

C.硬水中含有较多可溶性钙、镁化合物

D.水可与二氧化碳发生化学反应

9.下列相关事实用微观粒子的观点解释错误的是

选项 事实 解释

A 冰水混合物是纯净物 由同种分子构成

B 夏天的食物比冬天易变质 温度越高化学反应速率越快

C 一氧化碳可以燃烧,二氧化碳不能燃烧 构成分子的原子种类不同

D 金刚石硬,石墨很软 碳原子排列方式不同

A.A B.B C.C D.D

10.“中国最后一个原始部落”云南翁丁寨发生火灾,因房子是木头和茅草结构,当时风大,火势凶猛;加上交通和水源问题,村民和消防人员扑火已经来不及“105户房子现在只剩下三四户没被烧毁”。在这次火灾中,下列说法或做法不正确的是

A.风大提供了大量的氧气 B.木头和茅草为提供了大量的燃料

C.水灭火的原理降低可燃物的着火点 D.灭火时可以使用干粉灭火器

11.物质的性质决定了物质的用途。下列几种常见物质的性质、用途不一致的是

物质名称 性质 用途

A氮气 性质稳定 保护气

B氢气 有可燃性 作燃料

C活性炭 有吸附性 硬水软化

D干冰 升华吸热 人工降雨

A.A B.B C.C D.D

12.鉴别下列各组物质所用的方法错误的一组

鉴别物质 实验方法

A.氮气和二氧化碳 将燃着的木条插入其中,观察现象

B.水和澄清石灰水 通入二氧化碳,观察现象

C.二氧化锰和高锰酸钾 观察颜色

D.酒精和白醋 闻气味

A.A B.B C.C D.D

13.下列推理正确的是

①燃烧过程中伴随着发光放热,所以有发光放热现象的变化一定是燃烧

②分子可以构成物质,所以物质一定是由分子构成的

③单质只含一种元素,所以含一种元素的物质一定是单质

④不同种元素组成的纯净物是化合物,所以化合物一定含有不同元素

⑤木炭能在氧气中燃烧,氧气是有可燃性

A.①③④ B.②③ C.④ D.①④⑤

14.为研究铁丝的粗、细对铁丝在氧气中燃烧的影响,下列实验能达到目的是

A.在同一瓶氧气中,先后进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细相同铁丝的燃烧实验

二、填空题

15.燃烧与人类生产、生活有着密切的关系。

(1)下列成语的原意与燃烧相关的是____________(填标号)。

a.釜底抽薪 b.卧薪尝胆 c.火上浇油 d.杯水车薪

(2)燃料的充分燃烧。对于节约能源减少环境污染非常重要。汽车化油 器。将汽油喷成雾状。进入内燃机气缸。使汽油充分燃烧。这是通过___________方法使汽油充分燃烧。

16.化学与生产、生活密切相关,请用化学知识解释下列现象:

(1)干冰与水果一起放置12小时后,水果变得冰凉,原因是:______;

(2)鱼缺氧时会浮到水面呼吸,这说明氧气______(填“易”或“不易”)溶于水。过氧化钙(CaO2)是一种常见的鱼塘增氧剂,它与水作用放出氧气的同时生成一种新物质,该物质能与二氧化碳反应,写出与二氧化碳反应的化学方程式______。

17.向充满二氧化碳的软质塑料瓶中,加入约1/3体积的滴有紫色石蕊试液的水,立即旋紧瓶盖,振荡。观察到:塑料瓶変瘪了,紫色石蕊溶液变红。用微粒的观点解释产生上述现象的原因___。

18.火灾发生时我们要正确使用灭火器。二氧化灭火器可用来扑灭图书、档案的失火,使用时手一定要先握在钢瓶的木柄上,目的是防止___________,其灭火原理是___________。

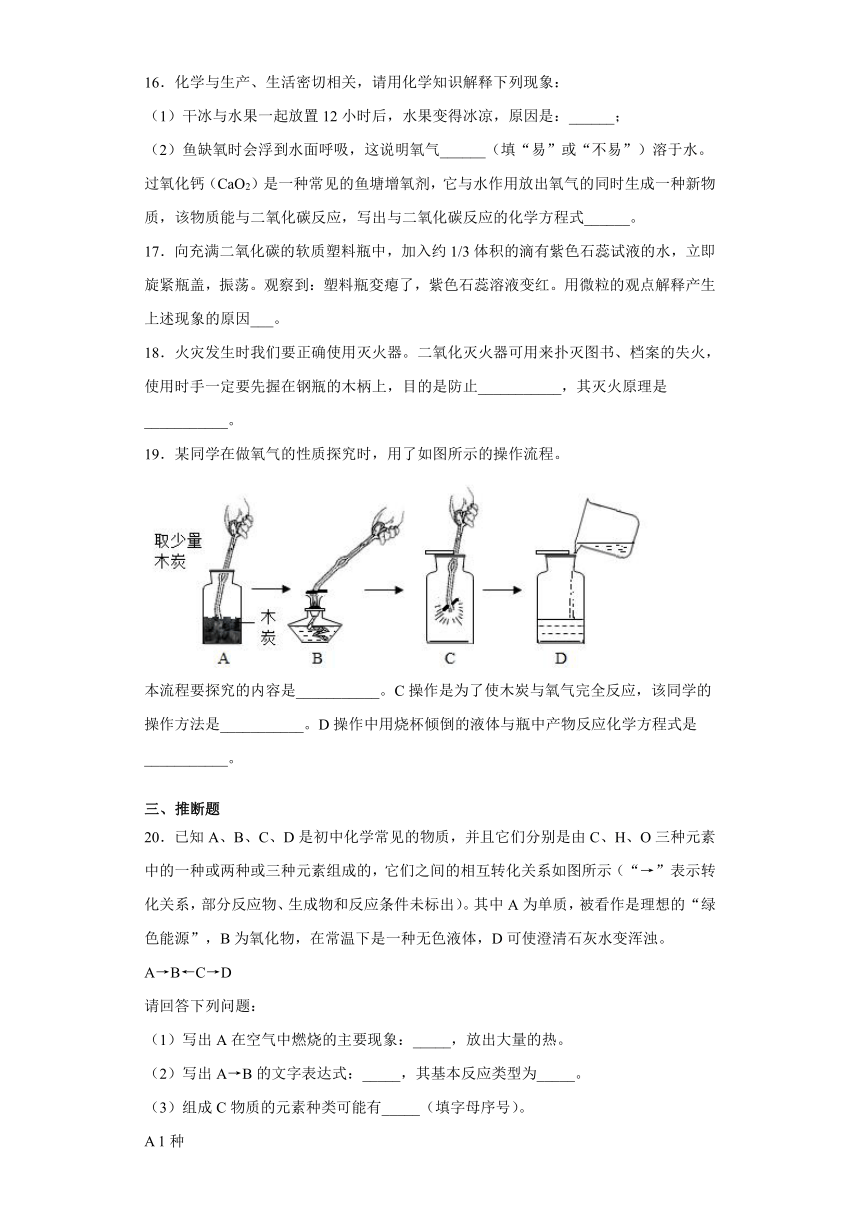

19.某同学在做氧气的性质探究时,用了如图所示的操作流程。

本流程要探究的内容是___________。C操作是为了使木炭与氧气完全反应,该同学的操作方法是___________。D操作中用烧杯倾倒的液体与瓶中产物反应化学方程式是___________。

三、推断题

20.已知A、B、C、D是初中化学常见的物质,并且它们分别是由C、H、O三种元素中的一种或两种或三种元素组成的,它们之间的相互转化关系如图所示(“→”表示转化关系,部分反应物、生成物和反应条件未标出)。其中A为单质,被看作是理想的“绿色能源”,B为氧化物,在常温下是一种无色液体,D可使澄清石灰水变浑浊。

A→B←C→D

请回答下列问题:

(1)写出A在空气中燃烧的主要现象:_____,放出大量的热。

(2)写出A→B的文字表达式:_____,其基本反应类型为_____。

(3)组成C物质的元素种类可能有_____(填字母序号)。

A 1种

B 2种

C 3种

21.A~F是初中化学常见的物质,它们之间关系如图所示,其中A、B均为黑色固体,C、D均为气体且组成元素相同,F为大理石的主要成分,(图中短线“一”表示两端的物质能发生化学反应,箭头“→”表示物质间存在转化关系,部分反应物、生成物及反应条件均己略去)

(1)F的化学式为_____,A的化学式为_____。

(2)D→C的反应属于_____(选填“放热”或“吸热”)反应,C可用于_____(写出一种即可)。

(3)F→D反应的化学方程式为_____。

四、实验题

22.(1)根据图回答问题:

①若用E装置收集氧气,则气体应从____(填"a”或“b”端)通入。

②实验室制取二氧化碳可选用的发生装置为B或C,C装置与B装置相比较的优点是_______

(2)K3[Fe(C2O4)3] 3H2O(三草酸合铁酸钾)是一种亮绿色晶体,可用于摄影和蓝色印刷。某兴趣小组为探究其加热分解产物,按图所示装置进行实验。

①反应前通入氮气的目的是______

②实验中观察到装置B、F中澄清石灰水均变浑浊,装置E中固体变为红色,由此判断加热分解产物中一定含有____

③该实验有一处不完善的地方是_____

23.同学们用气体压力传感器进行数字化实验,探究二氧化碳与氢氧化钠是否发生化学反应 图I表示的是该实验的设计方案,图Ⅱ中曲线A和曲线B分别表示2个瓶内气压随时间的变化趋势。

(1)曲线A在0s和100 s后的压强一样,说明该条件下1体积的水最多能溶解几体积的二氧化碳 ________。

(2)对比曲线A和曲线B,可以得出什么结论 _____________________。

五、计算题

24.绿色植物在晴天时,通常每天每平方米叶片约需要吸收5g二氧化碳来进行光合作用。试计算表面积为4cm2的叶片,在10天内能吸收多少二氧化碳?若一颗树上有约105片这样大小的叶片,则一年内这棵树可吸收多少二氧化碳?(一年中平均有200天晴天)

25.实验室用C还原CuO,生成的气体通入足量澄清石灰水,得到10g白色沉淀,求参加反应的C和CuO的质量_____?

参考答案

1.A 2.C 3.A 4.C 5.D 6.A 7.C 8.A 9.C 10.C 11.C 12.A 13.C 14.C

15.acd 增大反应物的接触面积

16.(1)干冰升华吸热,使周围的温度降低

(2) 不易 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O

17.部分二氧化碳分子运动到水分子的间隔中,塑料瓶内气体分子数目减少,瓶内气压变小,外部气压将塑料瓶压瘪;在水中,二氧化碳分子分解成碳原子、氧原子,水分子分解成氢原子、氧原子,碳原子、氢原子、氧原子重新组合成碳酸分子,碳酸中的氢离子使紫色石蕊溶液变红。

18.冻伤手 隔绝氧气且使温度降到着火点以下

19.木炭在氧气中燃烧 使红热的木炭由瓶口向下缓慢插入

20.发出淡蓝色火焰 氢气+氧气水 化合反应 ABC

21.CaCO3 CuO或Fe3O4 吸热 金属冶炼 CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O(合理即可)

22.a 可以控制加入稀盐酸的量,控制反应速率,节约药品 排出装置内的空气,防止干扰实验,防止发生爆炸 二氧化碳和一氧化碳 缺少尾气处理装置

23.1体积 二氧化碳和能与氢氧化钠反应

24.0.02g 4000g

25.1.2g、16g

一、单选题

1.下列有关空气中各成分的性质与用途对应关系不成立的是

A.氧气具有助燃性,可作高能燃料

B.二氧化碳不助燃也不能燃烧,且密度比空气大,可用于灭火

C.稀有气体在通电时发出不同颜色的光可制造多种电光源

D.氮气化学性质不活泼,可用于填充食品袋防腐

2.人的生产、生活离不开水,下列说法中错误的是

A.自来水厂用明矾净水时发生化学变化

B.用活性炭可吸附天然水中的色素和异味

C.生活中常用煮沸的方法鉴别硬水和软水

D.长期饮用蒸馏水对身体健康不利

3.用防火、灭火、自救等安全知识判断,下列做法合理的是

A.面粉厂、加油站等场所严禁烟火 B.发生火灾时,乘电梯逃生

C.电器着火时,立即用水扑灭 D.煤气泄漏时,立即开灯检查

4.酒精灯的火焰太小时,将灯芯拨得松散一些,可使火焰更旺,其原理是

A.增加空气中氧气含量 B.提高可燃物的着火点

C.增大可燃物与空气的接触面 D.降低可燃物的着火点

5.下列过程主要发生化学变化的是

A.简易净水器净水 B.干冰升华

C.玻璃刀裁玻璃 D.硬水中加入肥皂水

6.点燃下列各组气体,一定不会发生爆炸的是

A.CO2和O2 B.一氧化碳和空气

C.液化石油气和空气 D.天然气和空气

7.下列对物质燃烧或灭火的分析正确的

A.用扇子将蜡烛的火焰扇灭,是因为扇风降低了蜡烛的着火点

B.发生火灾时打开所有门窗,有利于人员迅速逃生

C.油锅着火时盖锅盖,可以隔绝氧气灭火

D.空气中混有可燃性气体时,遇明火时一定发生爆炸

8.通过学习化学,我们学会了从化学的视角认识水,下列对水的认识错误的是

A.水由氢气和氧气组成

B.冰中的水分子也在不断运动

C.硬水中含有较多可溶性钙、镁化合物

D.水可与二氧化碳发生化学反应

9.下列相关事实用微观粒子的观点解释错误的是

选项 事实 解释

A 冰水混合物是纯净物 由同种分子构成

B 夏天的食物比冬天易变质 温度越高化学反应速率越快

C 一氧化碳可以燃烧,二氧化碳不能燃烧 构成分子的原子种类不同

D 金刚石硬,石墨很软 碳原子排列方式不同

A.A B.B C.C D.D

10.“中国最后一个原始部落”云南翁丁寨发生火灾,因房子是木头和茅草结构,当时风大,火势凶猛;加上交通和水源问题,村民和消防人员扑火已经来不及“105户房子现在只剩下三四户没被烧毁”。在这次火灾中,下列说法或做法不正确的是

A.风大提供了大量的氧气 B.木头和茅草为提供了大量的燃料

C.水灭火的原理降低可燃物的着火点 D.灭火时可以使用干粉灭火器

11.物质的性质决定了物质的用途。下列几种常见物质的性质、用途不一致的是

物质名称 性质 用途

A氮气 性质稳定 保护气

B氢气 有可燃性 作燃料

C活性炭 有吸附性 硬水软化

D干冰 升华吸热 人工降雨

A.A B.B C.C D.D

12.鉴别下列各组物质所用的方法错误的一组

鉴别物质 实验方法

A.氮气和二氧化碳 将燃着的木条插入其中,观察现象

B.水和澄清石灰水 通入二氧化碳,观察现象

C.二氧化锰和高锰酸钾 观察颜色

D.酒精和白醋 闻气味

A.A B.B C.C D.D

13.下列推理正确的是

①燃烧过程中伴随着发光放热,所以有发光放热现象的变化一定是燃烧

②分子可以构成物质,所以物质一定是由分子构成的

③单质只含一种元素,所以含一种元素的物质一定是单质

④不同种元素组成的纯净物是化合物,所以化合物一定含有不同元素

⑤木炭能在氧气中燃烧,氧气是有可燃性

A.①③④ B.②③ C.④ D.①④⑤

14.为研究铁丝的粗、细对铁丝在氧气中燃烧的影响,下列实验能达到目的是

A.在同一瓶氧气中,先后进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细相同铁丝的燃烧实验

二、填空题

15.燃烧与人类生产、生活有着密切的关系。

(1)下列成语的原意与燃烧相关的是____________(填标号)。

a.釜底抽薪 b.卧薪尝胆 c.火上浇油 d.杯水车薪

(2)燃料的充分燃烧。对于节约能源减少环境污染非常重要。汽车化油 器。将汽油喷成雾状。进入内燃机气缸。使汽油充分燃烧。这是通过___________方法使汽油充分燃烧。

16.化学与生产、生活密切相关,请用化学知识解释下列现象:

(1)干冰与水果一起放置12小时后,水果变得冰凉,原因是:______;

(2)鱼缺氧时会浮到水面呼吸,这说明氧气______(填“易”或“不易”)溶于水。过氧化钙(CaO2)是一种常见的鱼塘增氧剂,它与水作用放出氧气的同时生成一种新物质,该物质能与二氧化碳反应,写出与二氧化碳反应的化学方程式______。

17.向充满二氧化碳的软质塑料瓶中,加入约1/3体积的滴有紫色石蕊试液的水,立即旋紧瓶盖,振荡。观察到:塑料瓶変瘪了,紫色石蕊溶液变红。用微粒的观点解释产生上述现象的原因___。

18.火灾发生时我们要正确使用灭火器。二氧化灭火器可用来扑灭图书、档案的失火,使用时手一定要先握在钢瓶的木柄上,目的是防止___________,其灭火原理是___________。

19.某同学在做氧气的性质探究时,用了如图所示的操作流程。

本流程要探究的内容是___________。C操作是为了使木炭与氧气完全反应,该同学的操作方法是___________。D操作中用烧杯倾倒的液体与瓶中产物反应化学方程式是___________。

三、推断题

20.已知A、B、C、D是初中化学常见的物质,并且它们分别是由C、H、O三种元素中的一种或两种或三种元素组成的,它们之间的相互转化关系如图所示(“→”表示转化关系,部分反应物、生成物和反应条件未标出)。其中A为单质,被看作是理想的“绿色能源”,B为氧化物,在常温下是一种无色液体,D可使澄清石灰水变浑浊。

A→B←C→D

请回答下列问题:

(1)写出A在空气中燃烧的主要现象:_____,放出大量的热。

(2)写出A→B的文字表达式:_____,其基本反应类型为_____。

(3)组成C物质的元素种类可能有_____(填字母序号)。

A 1种

B 2种

C 3种

21.A~F是初中化学常见的物质,它们之间关系如图所示,其中A、B均为黑色固体,C、D均为气体且组成元素相同,F为大理石的主要成分,(图中短线“一”表示两端的物质能发生化学反应,箭头“→”表示物质间存在转化关系,部分反应物、生成物及反应条件均己略去)

(1)F的化学式为_____,A的化学式为_____。

(2)D→C的反应属于_____(选填“放热”或“吸热”)反应,C可用于_____(写出一种即可)。

(3)F→D反应的化学方程式为_____。

四、实验题

22.(1)根据图回答问题:

①若用E装置收集氧气,则气体应从____(填"a”或“b”端)通入。

②实验室制取二氧化碳可选用的发生装置为B或C,C装置与B装置相比较的优点是_______

(2)K3[Fe(C2O4)3] 3H2O(三草酸合铁酸钾)是一种亮绿色晶体,可用于摄影和蓝色印刷。某兴趣小组为探究其加热分解产物,按图所示装置进行实验。

①反应前通入氮气的目的是______

②实验中观察到装置B、F中澄清石灰水均变浑浊,装置E中固体变为红色,由此判断加热分解产物中一定含有____

③该实验有一处不完善的地方是_____

23.同学们用气体压力传感器进行数字化实验,探究二氧化碳与氢氧化钠是否发生化学反应 图I表示的是该实验的设计方案,图Ⅱ中曲线A和曲线B分别表示2个瓶内气压随时间的变化趋势。

(1)曲线A在0s和100 s后的压强一样,说明该条件下1体积的水最多能溶解几体积的二氧化碳 ________。

(2)对比曲线A和曲线B,可以得出什么结论 _____________________。

五、计算题

24.绿色植物在晴天时,通常每天每平方米叶片约需要吸收5g二氧化碳来进行光合作用。试计算表面积为4cm2的叶片,在10天内能吸收多少二氧化碳?若一颗树上有约105片这样大小的叶片,则一年内这棵树可吸收多少二氧化碳?(一年中平均有200天晴天)

25.实验室用C还原CuO,生成的气体通入足量澄清石灰水,得到10g白色沉淀,求参加反应的C和CuO的质量_____?

参考答案

1.A 2.C 3.A 4.C 5.D 6.A 7.C 8.A 9.C 10.C 11.C 12.A 13.C 14.C

15.acd 增大反应物的接触面积

16.(1)干冰升华吸热,使周围的温度降低

(2) 不易 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O

17.部分二氧化碳分子运动到水分子的间隔中,塑料瓶内气体分子数目减少,瓶内气压变小,外部气压将塑料瓶压瘪;在水中,二氧化碳分子分解成碳原子、氧原子,水分子分解成氢原子、氧原子,碳原子、氢原子、氧原子重新组合成碳酸分子,碳酸中的氢离子使紫色石蕊溶液变红。

18.冻伤手 隔绝氧气且使温度降到着火点以下

19.木炭在氧气中燃烧 使红热的木炭由瓶口向下缓慢插入

20.发出淡蓝色火焰 氢气+氧气水 化合反应 ABC

21.CaCO3 CuO或Fe3O4 吸热 金属冶炼 CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O(合理即可)

22.a 可以控制加入稀盐酸的量,控制反应速率,节约药品 排出装置内的空气,防止干扰实验,防止发生爆炸 二氧化碳和一氧化碳 缺少尾气处理装置

23.1体积 二氧化碳和能与氢氧化钠反应

24.0.02g 4000g

25.1.2g、16g

同课章节目录

- 专题一 走进化学殿堂

- 单元1 化学使生活更美好

- 单元2 如何学习化学

- 专题二 空气和水

- 单元1 多组分的空气

- 单元2 氧气

- 单元3 自然界的水

- 专题三 物质的构成

- 单元1 构成物质的微粒

- 单元2 组成物质的元素

- 单元3 纯净物组成的表示方法

- 专题四 燃料与燃烧

- 单元1 燃烧与灭火

- 单元2 碳及其化合物

- 单元3 化石燃料的利用

- 专题五 化学变化及其表示

- 单元1 化学变化是有条件的

- 单元2 质量守恒定律

- 单元3 化学方程式

- 专题六 物质的溶解

- 单元1 物质的溶解过程

- 单元2 物质的溶解性

- 单元3 物质的溶解性的改变

- 学生实验

- 实验1 实验基本操作

- 实验2 氧气的实验室制取与性质

- 实验3 燃烧的条件

- 实验4 二氧化碳的实验室制取与性质

- 实验5 一定浓度溶液的配置