1.4科学测量 同步练习(含解析)

图片预览

文档简介

科学测量

一、单选题

1.有6位同学用一把刻度尺测量同一本《科学》课本的长度,测得数据分别为23.02厘米,23.09厘米、23.10厘米、23.00厘米和23.08厘米、30.38厘米。下列测量结果最接近真实值的是( )

A. 23.058厘米 B. 23.06厘米 C. 23.95厘米 D. 无法确定,因为真实值未知

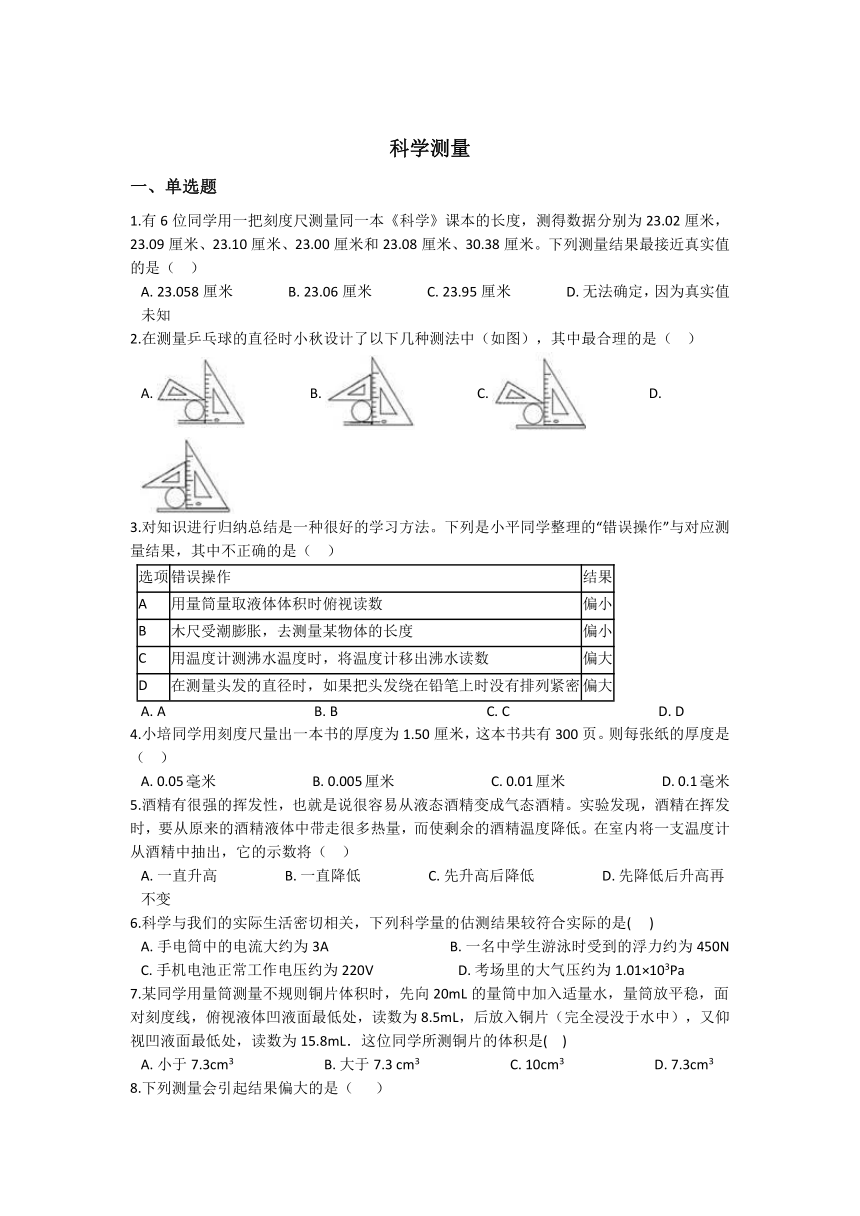

2.在测量乒乓球的直径时小秋设计了以下几种测法中(如图),其中最合理的是( )

A. B. C. D.

3.对知识进行归纳总结是一种很好的学习方法。下列是小平同学整理的“错误操作”与对应测量结果,其中不正确的是( )

选项 错误操作 结果

A 用量筒量取液体体积时俯视读数 偏小

B 木尺受潮膨胀,去测量某物体的长度 偏小

C 用温度计测沸水温度时,将温度计移出沸水读数 偏大

D 在测量头发的直径时,如果把头发绕在铅笔上时没有排列紧密 偏大

A. A B. B C. C D. D

4.小培同学用刻度尺量出一本书的厚度为1.50厘米,这本书共有300页。则每张纸的厚度是( )

A. 0.05毫米 B. 0.005厘米 C. 0.01厘米 D. 0.1毫米

5.酒精有很强的挥发性,也就是说很容易从液态酒精变成气态酒精。实验发现,酒精在挥发时,要从原来的酒精液体中带走很多热量,而使剩余的酒精温度降低。在室内将一支温度计从酒精中抽出,它的示数将( )

A. 一直升高 B. 一直降低 C. 先升高后降低 D. 先降低后升高再不变

6.科学与我们的实际生活密切相关,下列科学量的估测结果较符合实际的是( )

A. 手电筒中的电流大约为3A B. 一名中学生游泳时受到的浮力约为450N

C. 手机电池正常工作电压约为220V D. 考场里的大气压约为1.01×103Pa

7.某同学用量筒测量不规则铜片体积时,先向20mL的量筒中加入适量水,量筒放平稳,面对刻度线,俯视液体凹液面最低处,读数为8.5mL,后放入铜片(完全浸没于水中),又仰视凹液面最低处,读数为15.8mL.这位同学所测铜片的体积是( )

A. 小于7.3cm3 B. 大于7.3 cm3 C. 10cm3 D. 7.3cm3

8.下列测量会引起结果偏大的是( )

A. 称量时,发现右盘上砝码已部分磨损 B. 测量量筒中水的体积时仰视读数

C. 测量木板长度时皮尺拉得过紧 D. 测量一杯热水的温度时,温度计离开被测液体读数

9.小明同学在研究“人的身高和脚长的关系”的实验时,测得他自己的身高为167.6cm,脚长为23.94cm,则他两次测量时所用的刻度尺的最小刻度分别是( )

A. 1cm、1cm B. 1mm、1mm C. 1cm、1mm D. 1mm、1cm

10.下列测量的方法,不可行的是( )

A. 用一辆26寸自行车和一根粉笔测量操场的周长

B. 用量筒和足够的水测量形状不规则的花露水瓶的容积

C. 用毫米刻度尺测出英汉大词典中每张纸的厚度

D. 用量筒和适量的水量出方糖的体积

11.用未甩过的两支体温计测同一个人的体温,两支体温计的测量结果分别是38.5℃和39.2℃,则此人的体温一定是( )

A. 38.5℃ B. 39.2℃ C. 不超过38.5℃ D. 在38.5℃和39.2℃之间

12.某同学用同一把刻度尺对同一物体的长度进行了四次测量,结果如下:12.34cm、12.36cm、12.35cm、12.75cm,则该物体的长度应记为( )

A. 12.45cm B. 12.34cm C. 12.35cm D. 12.36cm

二、填空题

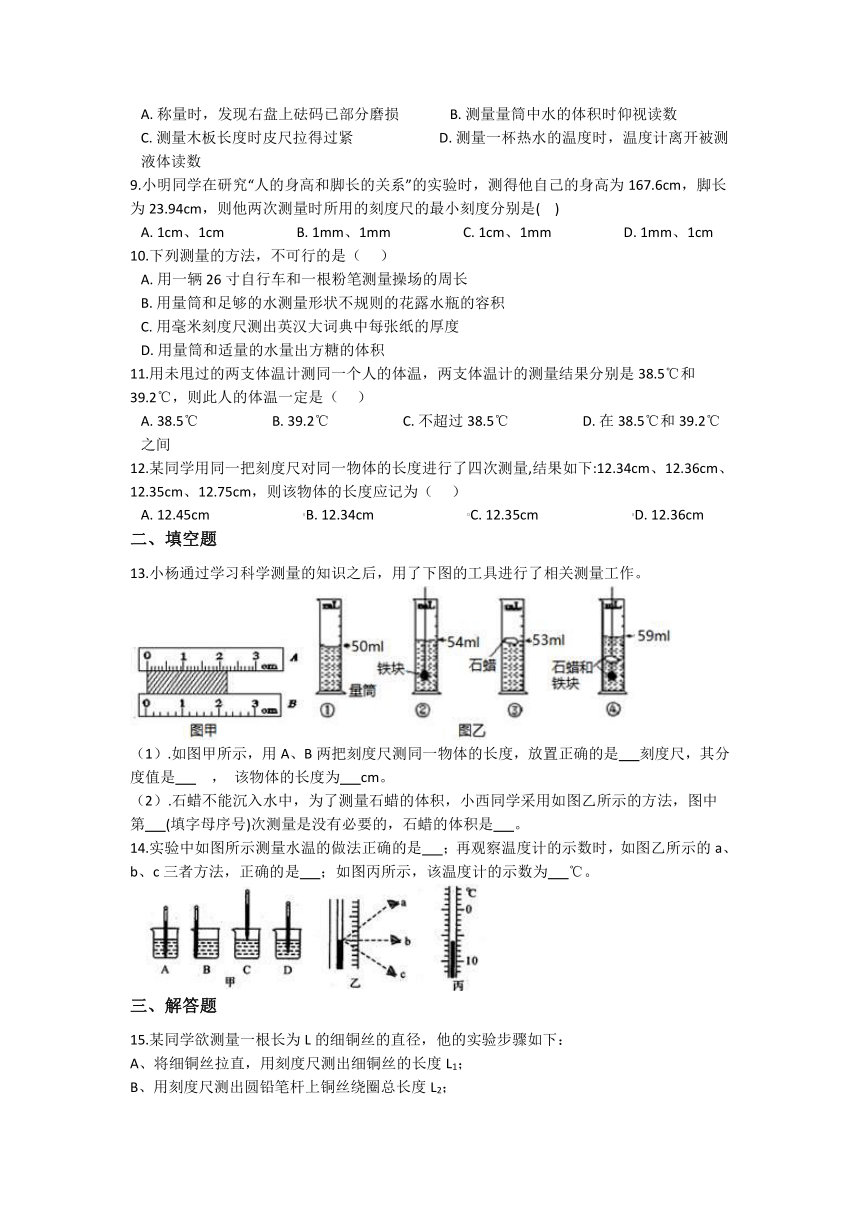

13.小杨通过学习科学测量的知识之后,用了下图的工具进行了相关测量工作。

(1).如图甲所示,用A、B两把刻度尺测同一物体的长度,放置正确的是 刻度尺,其分度值是 , 该物体的长度为 cm。

(2).石蜡不能沉入水中,为了测量石蜡的体积,小西同学采用如图乙所示的方法,图中第 (填字母序号)次测量是没有必要的,石蜡的体积是 。

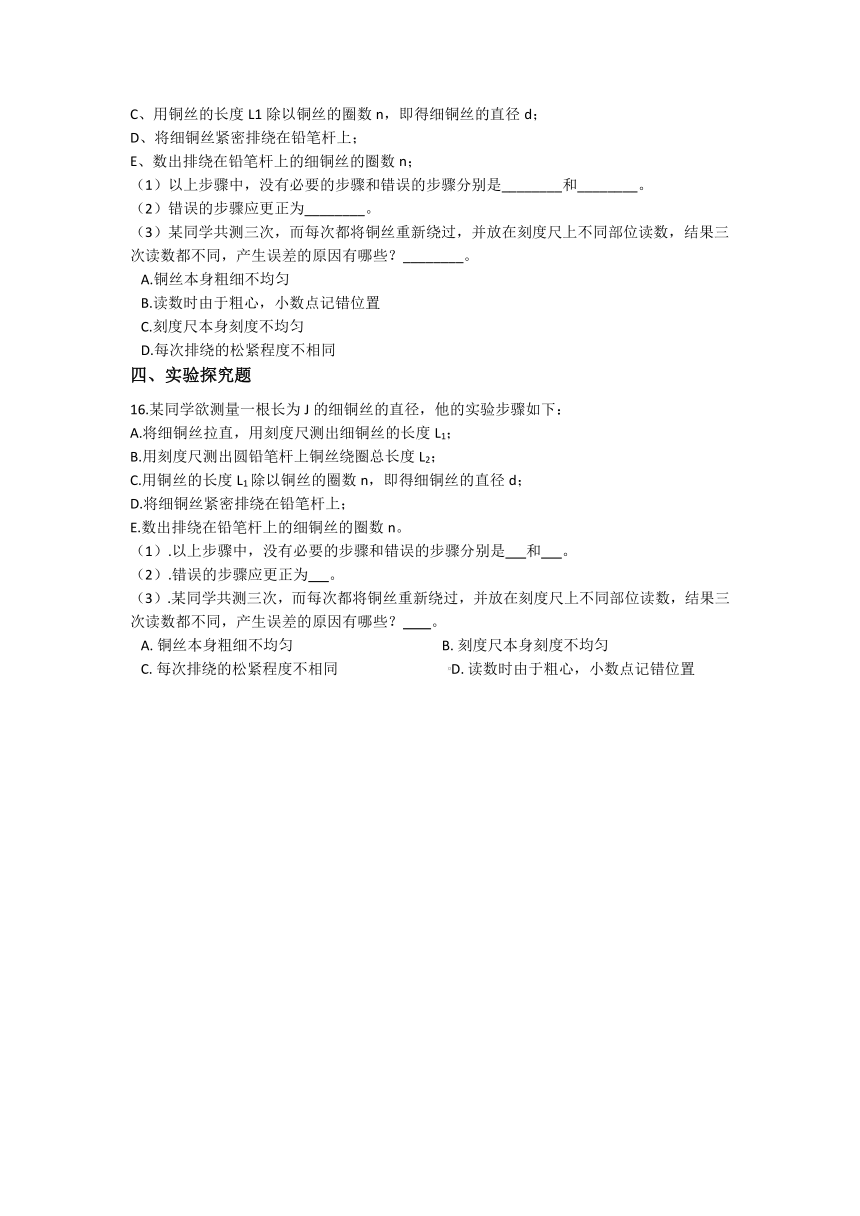

14.实验中如图所示测量水温的做法正确的是 ;再观察温度计的示数时,如图乙所示的a、b、c三者方法,正确的是 ;如图丙所示,该温度计的示数为 ℃。

三、解答题

15.某同学欲测量一根长为L的细铜丝的直径,他的实验步骤如下:

A、将细铜丝拉直,用刻度尺测出细铜丝的长度L1;

B、用刻度尺测出圆铅笔杆上铜丝绕圈总长度L2;

C、用铜丝的长度L1除以铜丝的圈数n,即得细铜丝的直径d;

D、将细铜丝紧密排绕在铅笔杆上;

E、数出排绕在铅笔杆上的细铜丝的圈数n;

(1)以上步骤中,没有必要的步骤和错误的步骤分别是________和________。

(2)错误的步骤应更正为________。

(3)某同学共测三次,而每次都将铜丝重新绕过,并放在刻度尺上不同部位读数,结果三次读数都不同,产生误差的原因有哪些?________。

A.铜丝本身粗细不均匀

B.读数时由于粗心,小数点记错位置

C.刻度尺本身刻度不均匀

D.每次排绕的松紧程度不相同

四、实验探究题

16.某同学欲测量一根长为J的细铜丝的直径,他的实验步骤如下:

A.将细铜丝拉直,用刻度尺测出细铜丝的长度L1;

B.用刻度尺测出圆铅笔杆上铜丝绕圈总长度L2;

C.用铜丝的长度L1除以铜丝的圈数n,即得细铜丝的直径d;

D.将细铜丝紧密排绕在铅笔杆上;

E.数出排绕在铅笔杆上的细铜丝的圈数n。

(1).以上步骤中,没有必要的步骤和错误的步骤分别是 和 。

(2).错误的步骤应更正为 。

(3).某同学共测三次,而每次都将铜丝重新绕过,并放在刻度尺上不同部位读数,结果三次读数都不同,产生误差的原因有哪些? 。

A. 铜丝本身粗细不均匀 B. 刻度尺本身刻度不均匀

C. 每次排绕的松紧程度不相同 D. 读数时由于粗心,小数点记错位置

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 B

【解析】【分析】同一把刻度尺测量同一物体的长度时,测量结果略有差异,但是相差不大,据此去掉错误数据,然后计算出剩余几组数据的平均值即可。

【解答】比较可知,30.38厘米明显偏大,将其去掉。

则课本的长度大约为:。

故选B。

2.【答案】 B

【解析】【分析】根据“组合法”测圆柱体直径的方法分析判断。

【解答】将乒乓球放在水平桌面上,用一个三角板的直角边与桌面重合,另一条直角边靠住乒乓球。将另外一个三角板的直角边与前面三角板的立边重合,另一条直角边夹住乒乓球。此时桌面到水平放置的三角板直角边之间的距离就是乒乓球的直径,故A、C错误;

水平桌面必须与三角板的某个整刻度对齐,故B正确,而D错误。

故选B。

3.【答案】 C

【解析】【分析】(1)根据“俯视大仰视小”的规律分析;

(2)(4)根据“测量值=”分析;

(3)根据温度计的使用方法判断。

【解答】A.根据“俯视大仰视小”的规律可知,用量筒量取液体体积时俯视读数时,示数偏小,故A正确不合题意;

B.木尺受潮膨胀,则长度标准变大,根据“测量值=”可知,测出物体的长度偏小,故B正确不合题意;

C.沸水的温度为100℃,外界气温远远小于沸水的温度,因此温度计移出沸水后读数偏小,故C错误符合题意;

D.如果头发没有绕紧,那么测量值包括空隙的长度,即测量结果会偏大,故D正确不合题意。

故选C。

4.【答案】 C

【解析】【分析】每张纸的厚度=。

【解答】每张纸上有2页,则这本书的张数为:;

则每张纸的厚度为:。

故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

5.【答案】 D

【解析】【分析】根据蒸发吸热的知识分析判断即可。

【解答】在开始的一段时间内,酒精不断蒸发,吸收温度计上的热量,从而使温度计的示数逐渐降低。当酒精蒸发完后,温度计又从空气吸收热量,从而使示数逐渐升高。当温度计的示数等于室温时,它的示数保持不变。

故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

6.【答案】 B

【解析】【分析】根据对电流、电压、大气压强和浮力的知识的认识分析判断。

【解答】A.手电筒中的电流大约为0.1A~0.3A左右,故A错误;

B.人的密度与水的密度差不多,则人在水中近似悬浮,则这名中学生受到的浮力应该近似等于它的重力。中学生的体重大约500N,则游泳时受到的浮力约为450N,在正常范围内,故B正确;

C.手机电池正常工作电压约为3.7V,故C错误;

D.考场里的大气压约为1.01×105Pa,故D错误。

故选B。

7.【答案】 B

【解析】【分析】量筒读数时视线要与凹液面最低处相平,当俯视视读数时测量值将大于实际值,当仰视读数时测量值将小于实际值。

【解答】由题可知,“ 面对刻度线,俯视液体凹液面最低处,读数为8.5mL ”时实际的水量是小于8.5mL的,“ 后放入铜片(完全浸没于水中),又仰视凹液面最低处,读数为15.8mL ”实际的水量是多于15.8mL的,所以铜片的实际体积是大于 7.3cm3 ,B选项正确。

故选B

8.【答案】 A

【解析】【分析】研究误差的目的,不是要消除它,因为这是不可能的;也不是使它小到不能再小,这不一定必要,因为这要花费大量的人力和物力;而是在一定的条件下得到更接进于真实值的最佳测量结果。

【解答】A、砝码磨损后,读数正确,但称出的质量偏小,即测量结果偏大;故A正确;

B、量筒读数仰视会导致读数偏小;故B错误;

C、测量长度时,皮尺具有弹性,拉的过紧导致测量结果偏小;故C错误;

D、温度计离开被测热水后,液柱会下降,导致读数偏小;故D错误;

故答案为:A。

9.【答案】 C

【解析】【分析】一个正确的长度的测量结果,从右边数,第一位为估读数字,第二位所在的单位为刻度尺的最小刻度。

【解答】根据167.6cm可知,右边的“6”为估读数字,而数字“7”所在的单位cm为刻度尺的最小刻度;

根据23.94cm可知,右边的“4”为估读数字,而数字“9”所在的单位mm为刻度尺的最小刻度。

故选C。

10.【答案】 D

【解析】【分析】根据有关长度和体积的特殊测量方法分析判断。

【解答】A.推着自行车围绕操场转一圈,记下车轮转过的圈数n,测量出车轮的周长,然后用车轮的周长乘以圈数就是操场的周长,故A可行不合题意;

B.在花露水瓶内装满水,然后将水倒入量筒读出水的体积,那么水的体积等于花露水瓶的容积,故B可行不合题意;

C.用毫米刻度尺测出大辞典的厚度,然后数出纸的张数,最后用厚度除以张数得到每张纸的厚度,故C可行不合题意;

D.方糖在水中会溶解,因此不适合用排水法测它的体积,故D不可行符合题意。

故选D。

11.【答案】 C

【解析】【分析】体温计的液泡上方有一段细小的弯曲,因此水银柱不能依靠重力自己流回液泡,那么体温计的示数只能上升或不变,而不能下降,据此分析判断。

【解答】两支体温计肯定都正常工作,同一个人的体温肯定为同一数值。如果这个人的体温为39.2℃,那么根据体温计示数只能上升不能下降的规律可知,第一支温度计的示数不可能为38.5℃,应该上升,据此可知,这个人的体温应该等于或小于38.5℃,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

12.【答案】 C

【解析】【分析】同一把刻度尺测量同一物体的长度,测量结果略有差异,但是相差不大,据此去掉错误数据,然后计算剩余数据的平均数即可。

【解答】比较可知,12.75cm明显偏大,将其去掉。

那么该物体的长度应该为:。

故选C。

二、填空题

13.【答案】 (1)A;0.1cm;2.20

(2)①③;5cm3

【解析】【分析】(1)根据刻度尺的使用规范分析。刻度尺的分度值=大格长度÷小格数,物体的长度=准确值+估读值。

(2)石蜡不能自己浸没水中,可以在它下面拴上一个铁块将其拉入水中,据此分析石蜡体积的测量方法即可。

【解答】(1)刻度尺的刻度必须尽量贴近被测物体,则放置正确的是刻度尺A。在刻度尺A上,每个大格表示1cm,中间有10个小格,则分度值为:1cm÷10=0.1cm,那么该物体的长度为:2.2cm+0.00cm=2.20cm。

(2)图②中量筒的示数=V水+V铁 , 图④中量筒的示数=V水+V铁+V石蜡 , 那么②④示数之差就是石蜡的体积,因此①③是多余的步骤。则石蜡的体积为:59mL-54mL=5mL=5cm3。

14.【答案】 D;b;-6

【解析】【分析】使用量筒和温度计时,先明确测量工具的量程和分度值,注意视线观察工具的方法。

【解答】在使用温度计测量液体温度时,温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁,因此图D是正确测量水温的做法。图乙测量时量筒应放平稳,读数时,视线要与液面最凹处相平,所以a、b、c三者方法,正确的是b。图丙中温度计距离0℃有6格,因此该温度计的度数为-6℃。

故答案为:D;b;-6

三、解答题

15.【答案】 (1)A;C

(2)用细铜丝线圈的长度L2除以细铜丝的圈数n,即得细铜丝直径

(3)A,C,D

【解析】【分析】1、测量细铜丝的直径的方法主要步骤有:量出n匝细铜丝的总长度,用总长度除以匝数即得细铜丝的直径;

2、实验中由于操作不仔细或操作不当会出现误差,也会因测量工具本身的问题出现误差。

【解答】(1)根据测量细铜丝的直径的方法主要步骤有:量出n匝细铜丝的总长度,用总长度除以匝数即得细铜丝的直径。所以铜丝的总长度没有必要测量。步骤A是没有必要的。C步骤中用铜丝的长度L1除以铜丝的圈数n,错误,应该用n匝线铜丝的总长度L2去除以n;

(2)错误的步骤应更正为用细铜丝线圈的长度L2除以细铜丝的圈数n,即得细铜丝直径;

(3)A:铜丝本身粗细不均匀,所取铜丝部分不同,平均得到的值可以不同,是误差的原因,A正确;

B:读数时由于粗心,小数点记错位置,操作错误不是误差,B错误;

C:刻度尺本身刻度不均匀,测量时会出现读数不同,是误差的原因,C正确;

D:每次排绕的松紧程度不相同,这是操作不当是误差的原因,D正确。

故选ACD

故答案为:(1)A;C (2)用细铜丝线圈的长度L2除以细铜丝的圈数n,即得细铜丝直径 (3)ACD

四、实验探究题

16.【答案】 (1)A;C

(2)铜丝绕圈总长度L2除以铜丝的圈数n,即d=

(3)A,B,C

【解析】【分析】(1)根据“缠绕法”测直径的方法分析;

(2)根据(1)中的分析解答;

(3)测量工具、测量方法和被测量物本身都会产生误差,据此分析判断。

【解答】(1)“缠绕法”测细铜丝直径的方法如下:

B.用刻度尺测出圆铅笔杆上铜丝绕圈总长度L2;

D.将细铜丝紧密排绕在铅笔杆上;

E.数出排绕在铅笔杆上的细铜丝的圈数n。

其中测量铜丝的长度L1的步骤是多余的,用L1除以线圈数的步骤是错误的。

(2)错误的步骤C应修改为:铜丝绕圈总长度L2除以铜丝的圈数n,即d= ;

(3)铜丝本身粗细不均匀、刻度尺本身刻度不均匀、每次排绕的松紧程度不相同,都可能会造成误差,故A、B、C符合题意;

读数时由于粗心,小数点记错位置,这产生的是错误而不是误差,故D不合题意。

故选ABC。

一、单选题

1.有6位同学用一把刻度尺测量同一本《科学》课本的长度,测得数据分别为23.02厘米,23.09厘米、23.10厘米、23.00厘米和23.08厘米、30.38厘米。下列测量结果最接近真实值的是( )

A. 23.058厘米 B. 23.06厘米 C. 23.95厘米 D. 无法确定,因为真实值未知

2.在测量乒乓球的直径时小秋设计了以下几种测法中(如图),其中最合理的是( )

A. B. C. D.

3.对知识进行归纳总结是一种很好的学习方法。下列是小平同学整理的“错误操作”与对应测量结果,其中不正确的是( )

选项 错误操作 结果

A 用量筒量取液体体积时俯视读数 偏小

B 木尺受潮膨胀,去测量某物体的长度 偏小

C 用温度计测沸水温度时,将温度计移出沸水读数 偏大

D 在测量头发的直径时,如果把头发绕在铅笔上时没有排列紧密 偏大

A. A B. B C. C D. D

4.小培同学用刻度尺量出一本书的厚度为1.50厘米,这本书共有300页。则每张纸的厚度是( )

A. 0.05毫米 B. 0.005厘米 C. 0.01厘米 D. 0.1毫米

5.酒精有很强的挥发性,也就是说很容易从液态酒精变成气态酒精。实验发现,酒精在挥发时,要从原来的酒精液体中带走很多热量,而使剩余的酒精温度降低。在室内将一支温度计从酒精中抽出,它的示数将( )

A. 一直升高 B. 一直降低 C. 先升高后降低 D. 先降低后升高再不变

6.科学与我们的实际生活密切相关,下列科学量的估测结果较符合实际的是( )

A. 手电筒中的电流大约为3A B. 一名中学生游泳时受到的浮力约为450N

C. 手机电池正常工作电压约为220V D. 考场里的大气压约为1.01×103Pa

7.某同学用量筒测量不规则铜片体积时,先向20mL的量筒中加入适量水,量筒放平稳,面对刻度线,俯视液体凹液面最低处,读数为8.5mL,后放入铜片(完全浸没于水中),又仰视凹液面最低处,读数为15.8mL.这位同学所测铜片的体积是( )

A. 小于7.3cm3 B. 大于7.3 cm3 C. 10cm3 D. 7.3cm3

8.下列测量会引起结果偏大的是( )

A. 称量时,发现右盘上砝码已部分磨损 B. 测量量筒中水的体积时仰视读数

C. 测量木板长度时皮尺拉得过紧 D. 测量一杯热水的温度时,温度计离开被测液体读数

9.小明同学在研究“人的身高和脚长的关系”的实验时,测得他自己的身高为167.6cm,脚长为23.94cm,则他两次测量时所用的刻度尺的最小刻度分别是( )

A. 1cm、1cm B. 1mm、1mm C. 1cm、1mm D. 1mm、1cm

10.下列测量的方法,不可行的是( )

A. 用一辆26寸自行车和一根粉笔测量操场的周长

B. 用量筒和足够的水测量形状不规则的花露水瓶的容积

C. 用毫米刻度尺测出英汉大词典中每张纸的厚度

D. 用量筒和适量的水量出方糖的体积

11.用未甩过的两支体温计测同一个人的体温,两支体温计的测量结果分别是38.5℃和39.2℃,则此人的体温一定是( )

A. 38.5℃ B. 39.2℃ C. 不超过38.5℃ D. 在38.5℃和39.2℃之间

12.某同学用同一把刻度尺对同一物体的长度进行了四次测量,结果如下:12.34cm、12.36cm、12.35cm、12.75cm,则该物体的长度应记为( )

A. 12.45cm B. 12.34cm C. 12.35cm D. 12.36cm

二、填空题

13.小杨通过学习科学测量的知识之后,用了下图的工具进行了相关测量工作。

(1).如图甲所示,用A、B两把刻度尺测同一物体的长度,放置正确的是 刻度尺,其分度值是 , 该物体的长度为 cm。

(2).石蜡不能沉入水中,为了测量石蜡的体积,小西同学采用如图乙所示的方法,图中第 (填字母序号)次测量是没有必要的,石蜡的体积是 。

14.实验中如图所示测量水温的做法正确的是 ;再观察温度计的示数时,如图乙所示的a、b、c三者方法,正确的是 ;如图丙所示,该温度计的示数为 ℃。

三、解答题

15.某同学欲测量一根长为L的细铜丝的直径,他的实验步骤如下:

A、将细铜丝拉直,用刻度尺测出细铜丝的长度L1;

B、用刻度尺测出圆铅笔杆上铜丝绕圈总长度L2;

C、用铜丝的长度L1除以铜丝的圈数n,即得细铜丝的直径d;

D、将细铜丝紧密排绕在铅笔杆上;

E、数出排绕在铅笔杆上的细铜丝的圈数n;

(1)以上步骤中,没有必要的步骤和错误的步骤分别是________和________。

(2)错误的步骤应更正为________。

(3)某同学共测三次,而每次都将铜丝重新绕过,并放在刻度尺上不同部位读数,结果三次读数都不同,产生误差的原因有哪些?________。

A.铜丝本身粗细不均匀

B.读数时由于粗心,小数点记错位置

C.刻度尺本身刻度不均匀

D.每次排绕的松紧程度不相同

四、实验探究题

16.某同学欲测量一根长为J的细铜丝的直径,他的实验步骤如下:

A.将细铜丝拉直,用刻度尺测出细铜丝的长度L1;

B.用刻度尺测出圆铅笔杆上铜丝绕圈总长度L2;

C.用铜丝的长度L1除以铜丝的圈数n,即得细铜丝的直径d;

D.将细铜丝紧密排绕在铅笔杆上;

E.数出排绕在铅笔杆上的细铜丝的圈数n。

(1).以上步骤中,没有必要的步骤和错误的步骤分别是 和 。

(2).错误的步骤应更正为 。

(3).某同学共测三次,而每次都将铜丝重新绕过,并放在刻度尺上不同部位读数,结果三次读数都不同,产生误差的原因有哪些? 。

A. 铜丝本身粗细不均匀 B. 刻度尺本身刻度不均匀

C. 每次排绕的松紧程度不相同 D. 读数时由于粗心,小数点记错位置

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 B

【解析】【分析】同一把刻度尺测量同一物体的长度时,测量结果略有差异,但是相差不大,据此去掉错误数据,然后计算出剩余几组数据的平均值即可。

【解答】比较可知,30.38厘米明显偏大,将其去掉。

则课本的长度大约为:。

故选B。

2.【答案】 B

【解析】【分析】根据“组合法”测圆柱体直径的方法分析判断。

【解答】将乒乓球放在水平桌面上,用一个三角板的直角边与桌面重合,另一条直角边靠住乒乓球。将另外一个三角板的直角边与前面三角板的立边重合,另一条直角边夹住乒乓球。此时桌面到水平放置的三角板直角边之间的距离就是乒乓球的直径,故A、C错误;

水平桌面必须与三角板的某个整刻度对齐,故B正确,而D错误。

故选B。

3.【答案】 C

【解析】【分析】(1)根据“俯视大仰视小”的规律分析;

(2)(4)根据“测量值=”分析;

(3)根据温度计的使用方法判断。

【解答】A.根据“俯视大仰视小”的规律可知,用量筒量取液体体积时俯视读数时,示数偏小,故A正确不合题意;

B.木尺受潮膨胀,则长度标准变大,根据“测量值=”可知,测出物体的长度偏小,故B正确不合题意;

C.沸水的温度为100℃,外界气温远远小于沸水的温度,因此温度计移出沸水后读数偏小,故C错误符合题意;

D.如果头发没有绕紧,那么测量值包括空隙的长度,即测量结果会偏大,故D正确不合题意。

故选C。

4.【答案】 C

【解析】【分析】每张纸的厚度=。

【解答】每张纸上有2页,则这本书的张数为:;

则每张纸的厚度为:。

故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

5.【答案】 D

【解析】【分析】根据蒸发吸热的知识分析判断即可。

【解答】在开始的一段时间内,酒精不断蒸发,吸收温度计上的热量,从而使温度计的示数逐渐降低。当酒精蒸发完后,温度计又从空气吸收热量,从而使示数逐渐升高。当温度计的示数等于室温时,它的示数保持不变。

故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

6.【答案】 B

【解析】【分析】根据对电流、电压、大气压强和浮力的知识的认识分析判断。

【解答】A.手电筒中的电流大约为0.1A~0.3A左右,故A错误;

B.人的密度与水的密度差不多,则人在水中近似悬浮,则这名中学生受到的浮力应该近似等于它的重力。中学生的体重大约500N,则游泳时受到的浮力约为450N,在正常范围内,故B正确;

C.手机电池正常工作电压约为3.7V,故C错误;

D.考场里的大气压约为1.01×105Pa,故D错误。

故选B。

7.【答案】 B

【解析】【分析】量筒读数时视线要与凹液面最低处相平,当俯视视读数时测量值将大于实际值,当仰视读数时测量值将小于实际值。

【解答】由题可知,“ 面对刻度线,俯视液体凹液面最低处,读数为8.5mL ”时实际的水量是小于8.5mL的,“ 后放入铜片(完全浸没于水中),又仰视凹液面最低处,读数为15.8mL ”实际的水量是多于15.8mL的,所以铜片的实际体积是大于 7.3cm3 ,B选项正确。

故选B

8.【答案】 A

【解析】【分析】研究误差的目的,不是要消除它,因为这是不可能的;也不是使它小到不能再小,这不一定必要,因为这要花费大量的人力和物力;而是在一定的条件下得到更接进于真实值的最佳测量结果。

【解答】A、砝码磨损后,读数正确,但称出的质量偏小,即测量结果偏大;故A正确;

B、量筒读数仰视会导致读数偏小;故B错误;

C、测量长度时,皮尺具有弹性,拉的过紧导致测量结果偏小;故C错误;

D、温度计离开被测热水后,液柱会下降,导致读数偏小;故D错误;

故答案为:A。

9.【答案】 C

【解析】【分析】一个正确的长度的测量结果,从右边数,第一位为估读数字,第二位所在的单位为刻度尺的最小刻度。

【解答】根据167.6cm可知,右边的“6”为估读数字,而数字“7”所在的单位cm为刻度尺的最小刻度;

根据23.94cm可知,右边的“4”为估读数字,而数字“9”所在的单位mm为刻度尺的最小刻度。

故选C。

10.【答案】 D

【解析】【分析】根据有关长度和体积的特殊测量方法分析判断。

【解答】A.推着自行车围绕操场转一圈,记下车轮转过的圈数n,测量出车轮的周长,然后用车轮的周长乘以圈数就是操场的周长,故A可行不合题意;

B.在花露水瓶内装满水,然后将水倒入量筒读出水的体积,那么水的体积等于花露水瓶的容积,故B可行不合题意;

C.用毫米刻度尺测出大辞典的厚度,然后数出纸的张数,最后用厚度除以张数得到每张纸的厚度,故C可行不合题意;

D.方糖在水中会溶解,因此不适合用排水法测它的体积,故D不可行符合题意。

故选D。

11.【答案】 C

【解析】【分析】体温计的液泡上方有一段细小的弯曲,因此水银柱不能依靠重力自己流回液泡,那么体温计的示数只能上升或不变,而不能下降,据此分析判断。

【解答】两支体温计肯定都正常工作,同一个人的体温肯定为同一数值。如果这个人的体温为39.2℃,那么根据体温计示数只能上升不能下降的规律可知,第一支温度计的示数不可能为38.5℃,应该上升,据此可知,这个人的体温应该等于或小于38.5℃,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

12.【答案】 C

【解析】【分析】同一把刻度尺测量同一物体的长度,测量结果略有差异,但是相差不大,据此去掉错误数据,然后计算剩余数据的平均数即可。

【解答】比较可知,12.75cm明显偏大,将其去掉。

那么该物体的长度应该为:。

故选C。

二、填空题

13.【答案】 (1)A;0.1cm;2.20

(2)①③;5cm3

【解析】【分析】(1)根据刻度尺的使用规范分析。刻度尺的分度值=大格长度÷小格数,物体的长度=准确值+估读值。

(2)石蜡不能自己浸没水中,可以在它下面拴上一个铁块将其拉入水中,据此分析石蜡体积的测量方法即可。

【解答】(1)刻度尺的刻度必须尽量贴近被测物体,则放置正确的是刻度尺A。在刻度尺A上,每个大格表示1cm,中间有10个小格,则分度值为:1cm÷10=0.1cm,那么该物体的长度为:2.2cm+0.00cm=2.20cm。

(2)图②中量筒的示数=V水+V铁 , 图④中量筒的示数=V水+V铁+V石蜡 , 那么②④示数之差就是石蜡的体积,因此①③是多余的步骤。则石蜡的体积为:59mL-54mL=5mL=5cm3。

14.【答案】 D;b;-6

【解析】【分析】使用量筒和温度计时,先明确测量工具的量程和分度值,注意视线观察工具的方法。

【解答】在使用温度计测量液体温度时,温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁,因此图D是正确测量水温的做法。图乙测量时量筒应放平稳,读数时,视线要与液面最凹处相平,所以a、b、c三者方法,正确的是b。图丙中温度计距离0℃有6格,因此该温度计的度数为-6℃。

故答案为:D;b;-6

三、解答题

15.【答案】 (1)A;C

(2)用细铜丝线圈的长度L2除以细铜丝的圈数n,即得细铜丝直径

(3)A,C,D

【解析】【分析】1、测量细铜丝的直径的方法主要步骤有:量出n匝细铜丝的总长度,用总长度除以匝数即得细铜丝的直径;

2、实验中由于操作不仔细或操作不当会出现误差,也会因测量工具本身的问题出现误差。

【解答】(1)根据测量细铜丝的直径的方法主要步骤有:量出n匝细铜丝的总长度,用总长度除以匝数即得细铜丝的直径。所以铜丝的总长度没有必要测量。步骤A是没有必要的。C步骤中用铜丝的长度L1除以铜丝的圈数n,错误,应该用n匝线铜丝的总长度L2去除以n;

(2)错误的步骤应更正为用细铜丝线圈的长度L2除以细铜丝的圈数n,即得细铜丝直径;

(3)A:铜丝本身粗细不均匀,所取铜丝部分不同,平均得到的值可以不同,是误差的原因,A正确;

B:读数时由于粗心,小数点记错位置,操作错误不是误差,B错误;

C:刻度尺本身刻度不均匀,测量时会出现读数不同,是误差的原因,C正确;

D:每次排绕的松紧程度不相同,这是操作不当是误差的原因,D正确。

故选ACD

故答案为:(1)A;C (2)用细铜丝线圈的长度L2除以细铜丝的圈数n,即得细铜丝直径 (3)ACD

四、实验探究题

16.【答案】 (1)A;C

(2)铜丝绕圈总长度L2除以铜丝的圈数n,即d=

(3)A,B,C

【解析】【分析】(1)根据“缠绕法”测直径的方法分析;

(2)根据(1)中的分析解答;

(3)测量工具、测量方法和被测量物本身都会产生误差,据此分析判断。

【解答】(1)“缠绕法”测细铜丝直径的方法如下:

B.用刻度尺测出圆铅笔杆上铜丝绕圈总长度L2;

D.将细铜丝紧密排绕在铅笔杆上;

E.数出排绕在铅笔杆上的细铜丝的圈数n。

其中测量铜丝的长度L1的步骤是多余的,用L1除以线圈数的步骤是错误的。

(2)错误的步骤C应修改为:铜丝绕圈总长度L2除以铜丝的圈数n,即d= ;

(3)铜丝本身粗细不均匀、刻度尺本身刻度不均匀、每次排绕的松紧程度不相同,都可能会造成误差,故A、B、C符合题意;

读数时由于粗心,小数点记错位置,这产生的是错误而不是误差,故D不合题意。

故选ABC。

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化