第二单元 官员的选拔与管理 单元测试卷(培优C卷)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修1(含答案)

文档属性

| 名称 | 第二单元 官员的选拔与管理 单元测试卷(培优C卷)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修1(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-26 10:59:14 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年第二单元测试卷(培优C卷)

考试时间:90分钟;总分:100分

单选题(共25题,每题2分,共计50分。)

1.论及中国古代某一制度,有学者指出:“前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。”这一“制度”()

A.将官职限定在贵族范围内 B.以官举士,百姓不得从中参与

C.有利于防止官员贪污腐败 D.破除世家大族垄断官场的情形

2.王符在《潜夫论 考绩篇》冲写道:“群僚举士者,或以顽鲁应茂才,以桀逆应至孝,以贪饕应廉吏,以狡猾应方正,以谀谄应直言,以轻薄应敦厚,以空虚应有道,以嚣暗应明经,以残酷应宽博,以怯儒应武猛,以愚顽应治剧,名实不相符,求贡不相称。”王符阐述了()

A.察举制选才的弊端 B.王朝兴衰的规律

C.科举制推行的原因 D.选才应分科考试

3.有网友在网络论坛上讨论科举制时说:“子秦以来,科举兴于世:明代八股制艺,学子彻夜秉读。然科举追求公禄,令学子神经麻木,岂真学识耶?”对此最恰当的评价()

A.他对科举制的评价是正确的

B.他对科举制的评价立足于考试内容

C.材料关于科举制的史实和评价都有问题

D.材料关于科举制和八股取士出现的时间都是错误的

4.明代张居正,祖上四世皆未仕为民,而他却通过科考获致荣显,做出了震古烁今的伟业清官海瑞,父亲亦为平民,且四岁丧父,母亲在困难中将其抚养成人,由举人而得官这表明科举制度()

A.为国家选拔了真正的人才 B.拓宽了职官的选拔范围

C.利于公平公正风气的形成 D.提高了官员的文化层次

5.两汉时期社会评品之风盛行,这种对人物的评品,在东汉时达到了无以复加的程度。据《后汉书·许绍传》载,许绍与其兄许靖成誉高名,爱共核论多里人物之曲直,每月更换品题,以致汝南有“月旦评”之风。这现象的出现主要是基于()

A.分科考试选官制建立 B.察举制度的实施

C.九品官人之法的推行 D.社会环境的宽松

6.《晋书》记载:“魏氏承颠覆之运,起丧乱之后,人士流移,考详无地,故立九品之制,粗且为一时选用之本耳。其始造也,乡邑清议。不拘爵位,褒贬所加,足为劝励,犹有乡论余风。”这说明曹魏时期的九品中正制()

A.以门第族望为选官标准 B.恢复了汉朝的察举制度

C.引发了乡民议政的热潮 D.适应了曹魏局势的需要

7.在科举制的推动下,官本位思想日益占据人们思想的主导地位。士子们为了中举入仕,只学习考试内容,其他的一概不问。蒙学教育也强调“万般皆下品,唯有读书高”,以金榜题名、功名利禄的诱惑来规劝学童读书。据此可知,科举制()

A.助长了士人功利的读书观念 B.实现了士人追求享乐的愿望

C.促使社会阶层开始发生流动 D.强化世家受教育的优越地位

8.河南尹田敞的外甥王谌,以知人出名。田款对他说:“如今应推举六名孝廉,多有贵哎书信相命,又不好违背,我想自己选一位名士以报效国家,你助我求之。”这体现了()

A.察举制的弊端 B.选拔官更以品评为主

C.地方无选官权 D.科举考试的选官方式

9.武则天临朝称制期间,宰相中科举出身的只有韦思谦等四人。但到武则天称帝期间,仅明经、进士出身者就激增到二十人,占这个时期宰相总数的一半左右。这种变化说明了()

A.官僚政治取代贵族政治 B.科举制度逐步完善并走向成熟

C.宰相职责发生重大变化 D.进一步打破世家大族对政权的垄断

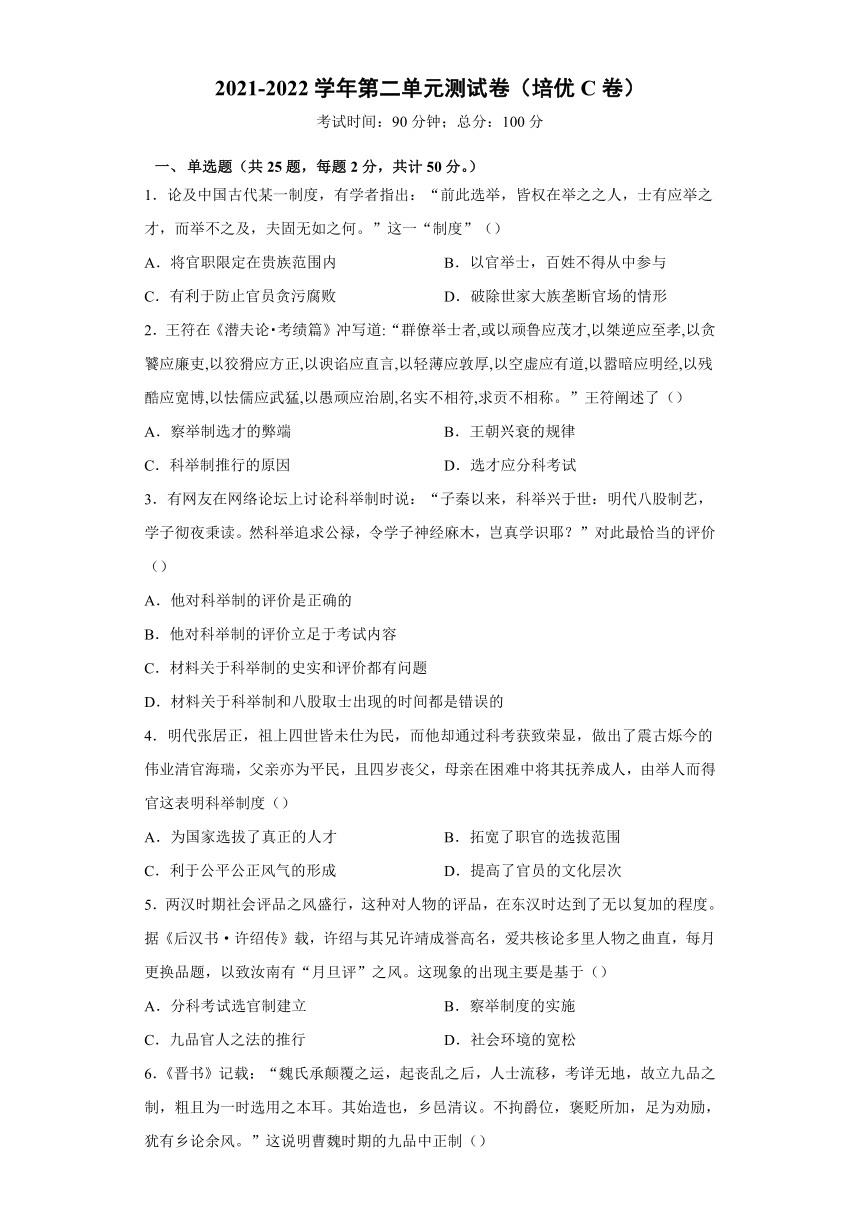

10.下表是唐代科举考试策问的部分试题描述。据此可知,唐朝科举考试()

社会现象 试题描述

安史之乱后.落镇割据成为唐代政治的棘手问题 主考官元结问进士,“其策安出,子其昌言”

中唐以后,魏音以来“上品无寒门,下品无士族”的局面被打破 进士考试时,考生须针对这一现象分析其中的原因

780年实行两税法后,唐代社会出现“钱重物轻”的现象 李翱在《进士策问二道)中要求考生提出具体的对策

A.命题遵循经世致用原则 B.选才标准趋向公平合理

C.土族子弟的仕途被阻断 D.有助于社会阶层的流动

11.19世纪中后期以英美为代表的西方国家陆续建立起文官制度。文官面向公民,通过考试的办法择优录取,文官在政党间保持中立,完成自己的本职工作。西方文官制度()

A.提升了政府的管理水平 B.消除了政党政治的弊端

C.与中国科举制初衷致 D.为工业化提供政治前提

12.1851年,美国众议院的部分议员提出“建立政府雇员的分级考试制度”;1855年,美国国会提出“为了使政府雇员“不致因无能而坏事”,雇员在被录用前须通过考试”。这些提议有助于()

A.行政效能的提高 B.国会职责的扩充

C.权力中心的转移 D.政党政治的形成

13.1851年,英国常任文官人数为4万人,1901年达11.6万。而到1968年,文官人数已高达76万人,其中专业技术人员数量在战后的增长更为迅速,在环境事务部等部门已占全部文官的52%—60%。这种变化表明英国()

A.文官制度的成熟完善 B.冗官的问题日益突出

C.君主立宪存在严重弊端 D.政府社会干预职能扩张

14.在英国,常务次官是各部的永久性的常务副部长,不受政府更替的影响,英国前首相张伯伦总是对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事情。”这一传统()

A.践行了三权分立的思想 B.表明君主立宪制的确立

C.体现文官系统的独立性 D.带有浓厚民主共和色彩

15.1870年6月,英国首相格拉斯顿颁布了文官体制改革的枢密院命令,明确文官制度奉行“政治中立"原则,规定在任文官不得参与任何党派的政治活动,不能介入党派间的政治斗争。这一举措()

A.保证了英国文官群体的素质 B.体现政府对政党的监督制衡

C.表明英国政党之间斗争激烈 D.有利于维护政局的稳定有序

16.英王乔治三世继位后.亲自行使“恩赐权”,把许多官职赏赐给他的支持者。1761年春各地开始大选,乔治三世特授意建立了一个专门收买议员的财政管理办事处,并亲自审阅议会投票记录,对按照其旨意投票者发给奖金。这说明当时英国()

A.《权利法案》受到挑战 B.内阁直接对国王负责

C.国王保留有很大的专制权力 D.议会的权力名存实亡

17.据某科研机构深入我国农村调查显示,新中国成立以来,村干部的选拔经历了从解放初的家庭出身成分到人民公社时期的工作积极性再到改革开放初期的自身能力,发展到现在的社会关系网络和经济实力等。这一现象反映了()

A.宗法习俗操控农村民主选举 B.复杂历史左右民主政治建设

C.经济实力决定干部社会特性 D.村干部选任受时代因素影响

18.1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央()

A.把民族地区发展作为中心工作之一 B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构 D.强调民族团结对国家发展的重要性

19.1906年,清政府进行官制改革,宣称认同三权分立等原则。改革以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,11个部的13名大臣、尚书中,满族占了7人、蒙古族1人、汉族只有5人。晚清的官制改革()

A.是实行预备立宪的核心 B.动摇了晚清的统治基础

C.导致其统治的日趋孤立 D.以西方民主思想为指导

20.1898年,清朝礼部颁布的乡会试章程中规定:著照所拟,乡会试仍定为三场,第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政、专门之艺;第三场试四书义两篇、五经义一篇。礼部即请通行各省,一体遵照。以上材料说明清政府()

A.改变了选拔人才的方式 B.废除了八股取士制度

C.变革了科举考试的内容 D.建立了近代学校制度

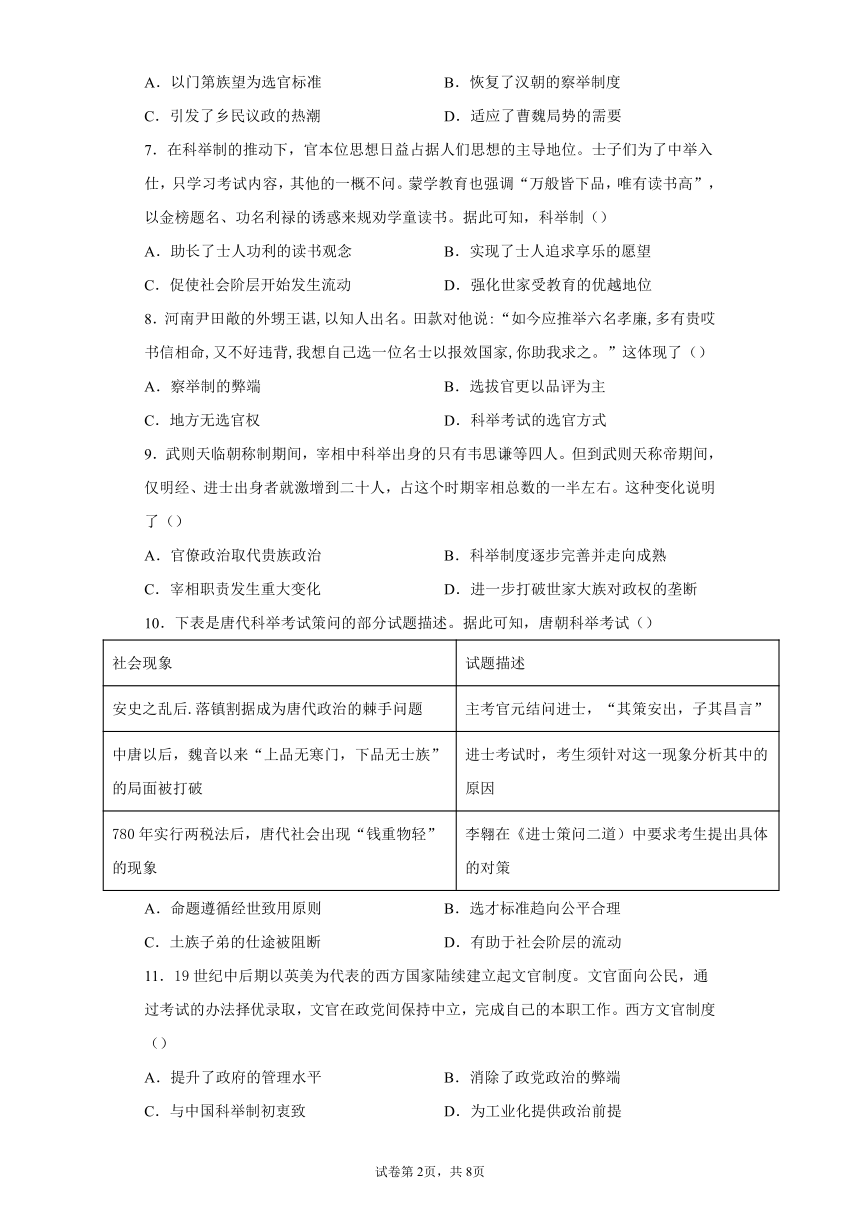

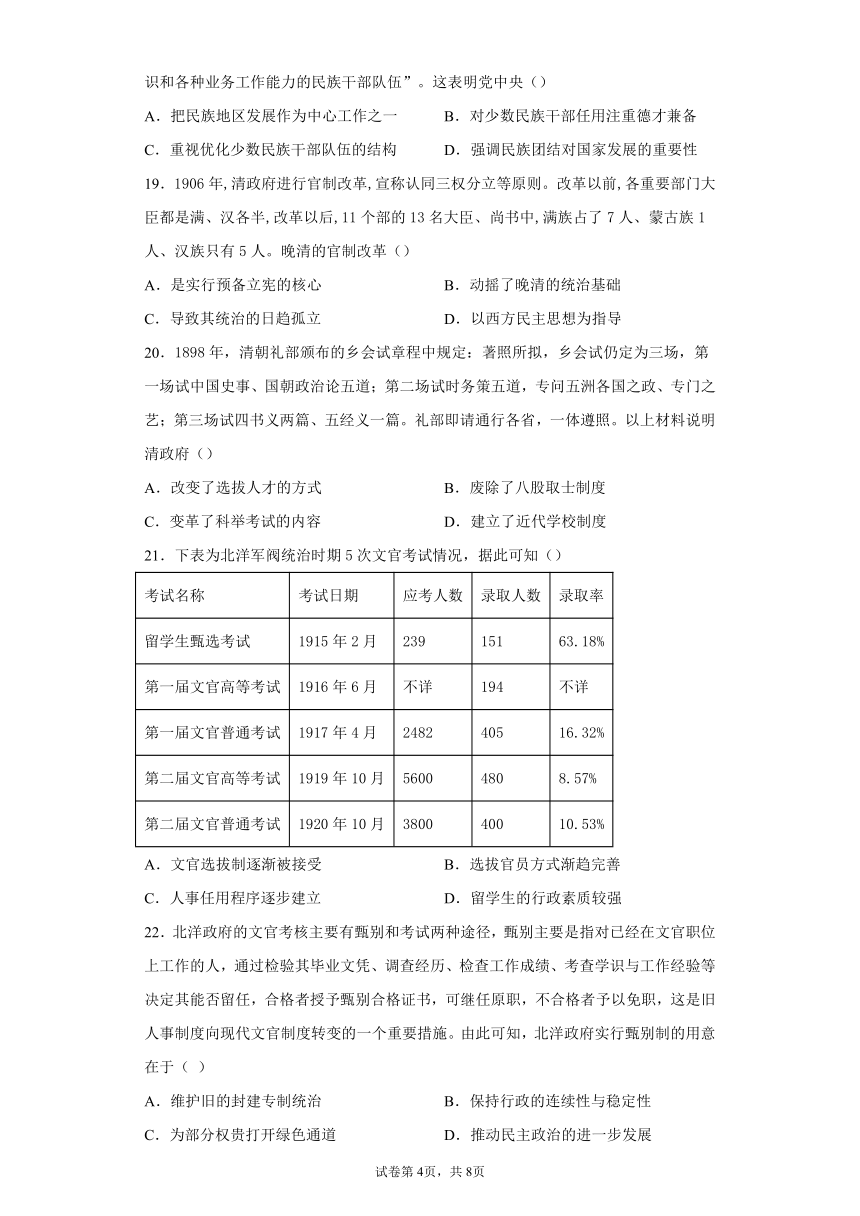

21.下表为北洋军阀统治时期5次文官考试情况,据此可知()

考试名称 考试日期 应考人数 录取人数 录取率

留学生甄选考试 1915年2月 239 151 63.18%

第一届文官高等考试 1916年6月 不详 194 不详

第一届文官普通考试 1917年4月 2482 405 16.32%

第二届文官高等考试 1919年10月 5600 480 8.57%

第二届文官普通考试 1920年10月 3800 400 10.53%

A.文官选拔制逐渐被接受 B.选拔官员方式渐趋完善

C.人事任用程序逐步建立 D.留学生的行政素质较强

22.北洋政府的文官考核主要有甄别和考试两种途径,甄别主要是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任,合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者予以免职,这是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施。由此可知,北洋政府实行甄别制的用意在于( )

A.维护旧的封建专制统治 B.保持行政的连续性与稳定性

C.为部分权贵打开绿色通道 D.推动民主政治的进一步发展

23.唐朝初期的进土科考试为“时务策”五条。时务策涉及国家现实问题,使读书人从故纸堆中爬起来,面向社会,观察、思考问题,提出解决办法。唐初进士科考试这一情况()

A.反映了科举制具有双重的作用 B.说明了科举制彻底扭转了门第观念

C.肯定了科举制带来的积极作用 D.带动了唐朝社会尚学风气的形成

24.与唐朝相比,北宋科考取士方式已占主导,考中得意、落榜失意现象已成普遍。这种现象()

A.深化了儒释道三教合流 B.有利于科考制度的完善

C.促进了士商合流的产生 D.加速了门阀政治的瓦解

25.《唐摭言》记载:“(上)私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:‘天下英雄入吾彀中矣!'”以下对科举制的理解不正确的是()

A.知识分子通过考试被引入统治集团 B.为部分文人学士研究科技奠定基础

C.助推社会普遍持久读书风尚的形成 D.使儒学全面影响社会政治文化生活

二、综合题(4题,共50分)

26.(12分)阅读材料,回答问題。

材料一 秦汉的乡举里选是在社会经济结构、政治结构发生重大变化后,乡里民众政治参与的一种形式。秦代是“选贤与能掌握国家政治权力的新时代的确立”,两汉的察举制“正是新的选举方式的制度化、法典化的结果。这种制度,使得不少的小农都拥有了被选举权,而选举权则掌握在官僚和地方豪强手中”。在这样的社会结构中,至少入仕资格“原则上扩大到整个自由民阶层”。在汉代的社会结构中,只要具备了某种素质或满足国家要求的乡里编户民,理论上都有自由入仕的机会,并无法律的特别歧视。当然,自由入仕并不是没有限制。秦汉国家针对包括乡里民众在内的社会各阶层的仕进途径都有细密的规定。

——摘编自卜宪群《秦汉乡举里选考辨》

材料二 东汉末期由控制中央开始,外成宦官的势力也开始向帝国的州那等地方政府延伸,派他们的亲朋好友或党附他们的人到地方去担任州郡的行政长官。这些人到了地方上,他们不关心地方,仅关心他们所属外戚或宦官集团的利益。地方政治在此类州郡长官治理下,自然不上轨道。特别是选举方面,乡举里选的理想被破坏无遗。历经数百年而摸索出来的中央与地方势力的平衡,政府与人民的沟通,竟因偶然事件而被轻易破坏。仅仅因为和帝以后皇帝的短命、嗣君幼冲,居然使宦官、外戚混扰了中央、地方的政治。追根究底,仅因帝国政体自始皇以来是所谓的皇帝体制,立于权力顶峰的皇帝,没有其他任何可以制裁他的力量。于是控制皇帝,假藉其势的一小撮外成、宦官的倒行逆施,终于令沉默的多数难以容忍,爆发了他们的不满。东汉的清流运动与地方自立化,就是在这种情况下展开的。

——摘编自国风《乡举里选理想的破坏和地方自立趋势的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括乡举里选制兴起的历史背景并概括这一制度的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括乡举里选制遭到破坏的原因并分析其影响

27.(14分)阅读下列材料,回答问题:

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议,“乃立‘九品官人之法’,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。”

——《通典》卷一四《选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”须知科举考试,必由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之……秀才、明经等科是由察举转化而来的,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据以上材料,概括我国古代选官主要标准的演变特点。

(2)根据材料二和材料三,结合所学知识,说明隋朝创立科举制的社会原因。

(3)综合以上材料,概括科举制的特点。

28.(12分)阅读材料,回答问题

材料 1937年11月,国民党临时全国代表大会召开,决定设立国民参政会,并赋予其决议权、建议权、咨询权、考察权,以及有限度的预算审议权和调查权。在国民参政会第一届第一次会议上,蒋介石强调:在民国厉史上,此次会议实有最重大意义。会议通过了中共代表领衔提出的《拥护<抗战建国纲领>决议案》,决议号召全国军民拥护政府抗战,并要求国民政府制定具体的实施措施,切实执行《抗战建国纲领》。与会成员全体起立,一致通过了这一决议案。

——摘编自张海鹏《中国近代史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出国民参政会成立的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析国民参政会的影响。

29.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代统治者对科举考试非常重视,宋太祖决定在殿上举行复试,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试,逐级升考拔录,比较严格。逐渐取消了唐代以来举士时在品行、职业、服纪等方面的限制。宋太宗定制,举人若与考官有亲戚关系,则别置考场考试。王安石任宰相后,对科举考试的内容着手进行改革。规定进士考试为四场:一场考大经,二场考兼经,三场考论,最后一场考策。殿试仅考策,限千字以内。

——摘编自贾志扬《宋代科举》

材料二 18世纪以前,欧美各国文职官员的选用、任用方式导致任用私人,带来结构性的贪污腐败,因政党更迭而大批撤换行政官员还会引起周期性的政治震荡。而科举制实行竞争考试、择优录取,政权向平民开放,标榜公开取士,惟才是举。比起贵族等级制或君主赐官制等选官制度来,科举取士无疑具有其优越性。科举考试制度标榜和体现的“公开竞争、平等择优”精神具有超越时代的特性。在西方社会倡导“自由、平等、博爱”的启蒙时期……法国重农主义经济学家奎奈还曾直接主张欧洲引进中国的科举考试制度。科举从形式上看相当公平,同时可以保证行政管理人员维持较高的文化素质,进而提高政府工作效率……因此引起西方人的兴趣并受到赞誉……英、法、德、美等国曾借鉴科举建立了文官考试制度。

——摘编自刘海峰《科举制对西方考试制度影响新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代科举制改革的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳欧美国家借鉴科举制的原因。

试卷第8页,共8页

参考答案

1-5.BACBB 6-10.DAADA 11-15.AADCD 16-20.ADBCC 21-25.ABCAB

26.

(1)背景:宗法制的破坏,世卿世禄制的瓦解;封建土地私有制的确立,以家庭为单位的小农经济的形成,中小地主阶级的崛起。

特点:选举范围广,开放性强,自下而上;法制化,制度化,规定细密。

(2)原因:世家大族的崛起,地方官僚和豪强控制选举权;皇权专制的强化,外戚宦官势力强大:影响:使乡举里选制度遭到破坏,推动了门阀政治的形成:打破了中央与地方的平衡,促进了地方自立化的发展,严重动摇了中央集权制,为东汉末期的分裂割据创造了条件。

27.

(1)先以德行为标准,再以门第为标准,再到以考试成绩为标准。

(2)门阀世族的衰落,庶族地主的势力增强。打破门阀世族在政治上的垄断,扩大统治基础。为官僚队伍选拔高素质的人才。

(3)自由报考,分科考试,按成绩取舍。

28.

(1)原因:日本全面侵华;国民政府积极应对危机;中共等各党派团体的推动。

(2)影响:巩固和发展了抗日民族统一战线,凝聚了抗日力量;发展了民国以来的民主政治;满足了社会各界参与政治的要求,调动了民众抗战积极性。

29.(1)特点:减少对考生考试资格的限制;使殿试成为定制;注意对科举考试的规范管理,确保考试公平;丰富考试内容,比较注重实用。

(2)西方原有选官方式存在弊端;科举制具有优越性;科举制选拔体现了启蒙运动所倡导的思想;西方人士的推崇和赞誉。

答案第2页,共2页

答案第1页,共1页

考试时间:90分钟;总分:100分

单选题(共25题,每题2分,共计50分。)

1.论及中国古代某一制度,有学者指出:“前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。”这一“制度”()

A.将官职限定在贵族范围内 B.以官举士,百姓不得从中参与

C.有利于防止官员贪污腐败 D.破除世家大族垄断官场的情形

2.王符在《潜夫论 考绩篇》冲写道:“群僚举士者,或以顽鲁应茂才,以桀逆应至孝,以贪饕应廉吏,以狡猾应方正,以谀谄应直言,以轻薄应敦厚,以空虚应有道,以嚣暗应明经,以残酷应宽博,以怯儒应武猛,以愚顽应治剧,名实不相符,求贡不相称。”王符阐述了()

A.察举制选才的弊端 B.王朝兴衰的规律

C.科举制推行的原因 D.选才应分科考试

3.有网友在网络论坛上讨论科举制时说:“子秦以来,科举兴于世:明代八股制艺,学子彻夜秉读。然科举追求公禄,令学子神经麻木,岂真学识耶?”对此最恰当的评价()

A.他对科举制的评价是正确的

B.他对科举制的评价立足于考试内容

C.材料关于科举制的史实和评价都有问题

D.材料关于科举制和八股取士出现的时间都是错误的

4.明代张居正,祖上四世皆未仕为民,而他却通过科考获致荣显,做出了震古烁今的伟业清官海瑞,父亲亦为平民,且四岁丧父,母亲在困难中将其抚养成人,由举人而得官这表明科举制度()

A.为国家选拔了真正的人才 B.拓宽了职官的选拔范围

C.利于公平公正风气的形成 D.提高了官员的文化层次

5.两汉时期社会评品之风盛行,这种对人物的评品,在东汉时达到了无以复加的程度。据《后汉书·许绍传》载,许绍与其兄许靖成誉高名,爱共核论多里人物之曲直,每月更换品题,以致汝南有“月旦评”之风。这现象的出现主要是基于()

A.分科考试选官制建立 B.察举制度的实施

C.九品官人之法的推行 D.社会环境的宽松

6.《晋书》记载:“魏氏承颠覆之运,起丧乱之后,人士流移,考详无地,故立九品之制,粗且为一时选用之本耳。其始造也,乡邑清议。不拘爵位,褒贬所加,足为劝励,犹有乡论余风。”这说明曹魏时期的九品中正制()

A.以门第族望为选官标准 B.恢复了汉朝的察举制度

C.引发了乡民议政的热潮 D.适应了曹魏局势的需要

7.在科举制的推动下,官本位思想日益占据人们思想的主导地位。士子们为了中举入仕,只学习考试内容,其他的一概不问。蒙学教育也强调“万般皆下品,唯有读书高”,以金榜题名、功名利禄的诱惑来规劝学童读书。据此可知,科举制()

A.助长了士人功利的读书观念 B.实现了士人追求享乐的愿望

C.促使社会阶层开始发生流动 D.强化世家受教育的优越地位

8.河南尹田敞的外甥王谌,以知人出名。田款对他说:“如今应推举六名孝廉,多有贵哎书信相命,又不好违背,我想自己选一位名士以报效国家,你助我求之。”这体现了()

A.察举制的弊端 B.选拔官更以品评为主

C.地方无选官权 D.科举考试的选官方式

9.武则天临朝称制期间,宰相中科举出身的只有韦思谦等四人。但到武则天称帝期间,仅明经、进士出身者就激增到二十人,占这个时期宰相总数的一半左右。这种变化说明了()

A.官僚政治取代贵族政治 B.科举制度逐步完善并走向成熟

C.宰相职责发生重大变化 D.进一步打破世家大族对政权的垄断

10.下表是唐代科举考试策问的部分试题描述。据此可知,唐朝科举考试()

社会现象 试题描述

安史之乱后.落镇割据成为唐代政治的棘手问题 主考官元结问进士,“其策安出,子其昌言”

中唐以后,魏音以来“上品无寒门,下品无士族”的局面被打破 进士考试时,考生须针对这一现象分析其中的原因

780年实行两税法后,唐代社会出现“钱重物轻”的现象 李翱在《进士策问二道)中要求考生提出具体的对策

A.命题遵循经世致用原则 B.选才标准趋向公平合理

C.土族子弟的仕途被阻断 D.有助于社会阶层的流动

11.19世纪中后期以英美为代表的西方国家陆续建立起文官制度。文官面向公民,通过考试的办法择优录取,文官在政党间保持中立,完成自己的本职工作。西方文官制度()

A.提升了政府的管理水平 B.消除了政党政治的弊端

C.与中国科举制初衷致 D.为工业化提供政治前提

12.1851年,美国众议院的部分议员提出“建立政府雇员的分级考试制度”;1855年,美国国会提出“为了使政府雇员“不致因无能而坏事”,雇员在被录用前须通过考试”。这些提议有助于()

A.行政效能的提高 B.国会职责的扩充

C.权力中心的转移 D.政党政治的形成

13.1851年,英国常任文官人数为4万人,1901年达11.6万。而到1968年,文官人数已高达76万人,其中专业技术人员数量在战后的增长更为迅速,在环境事务部等部门已占全部文官的52%—60%。这种变化表明英国()

A.文官制度的成熟完善 B.冗官的问题日益突出

C.君主立宪存在严重弊端 D.政府社会干预职能扩张

14.在英国,常务次官是各部的永久性的常务副部长,不受政府更替的影响,英国前首相张伯伦总是对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事情。”这一传统()

A.践行了三权分立的思想 B.表明君主立宪制的确立

C.体现文官系统的独立性 D.带有浓厚民主共和色彩

15.1870年6月,英国首相格拉斯顿颁布了文官体制改革的枢密院命令,明确文官制度奉行“政治中立"原则,规定在任文官不得参与任何党派的政治活动,不能介入党派间的政治斗争。这一举措()

A.保证了英国文官群体的素质 B.体现政府对政党的监督制衡

C.表明英国政党之间斗争激烈 D.有利于维护政局的稳定有序

16.英王乔治三世继位后.亲自行使“恩赐权”,把许多官职赏赐给他的支持者。1761年春各地开始大选,乔治三世特授意建立了一个专门收买议员的财政管理办事处,并亲自审阅议会投票记录,对按照其旨意投票者发给奖金。这说明当时英国()

A.《权利法案》受到挑战 B.内阁直接对国王负责

C.国王保留有很大的专制权力 D.议会的权力名存实亡

17.据某科研机构深入我国农村调查显示,新中国成立以来,村干部的选拔经历了从解放初的家庭出身成分到人民公社时期的工作积极性再到改革开放初期的自身能力,发展到现在的社会关系网络和经济实力等。这一现象反映了()

A.宗法习俗操控农村民主选举 B.复杂历史左右民主政治建设

C.经济实力决定干部社会特性 D.村干部选任受时代因素影响

18.1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央()

A.把民族地区发展作为中心工作之一 B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构 D.强调民族团结对国家发展的重要性

19.1906年,清政府进行官制改革,宣称认同三权分立等原则。改革以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,11个部的13名大臣、尚书中,满族占了7人、蒙古族1人、汉族只有5人。晚清的官制改革()

A.是实行预备立宪的核心 B.动摇了晚清的统治基础

C.导致其统治的日趋孤立 D.以西方民主思想为指导

20.1898年,清朝礼部颁布的乡会试章程中规定:著照所拟,乡会试仍定为三场,第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政、专门之艺;第三场试四书义两篇、五经义一篇。礼部即请通行各省,一体遵照。以上材料说明清政府()

A.改变了选拔人才的方式 B.废除了八股取士制度

C.变革了科举考试的内容 D.建立了近代学校制度

21.下表为北洋军阀统治时期5次文官考试情况,据此可知()

考试名称 考试日期 应考人数 录取人数 录取率

留学生甄选考试 1915年2月 239 151 63.18%

第一届文官高等考试 1916年6月 不详 194 不详

第一届文官普通考试 1917年4月 2482 405 16.32%

第二届文官高等考试 1919年10月 5600 480 8.57%

第二届文官普通考试 1920年10月 3800 400 10.53%

A.文官选拔制逐渐被接受 B.选拔官员方式渐趋完善

C.人事任用程序逐步建立 D.留学生的行政素质较强

22.北洋政府的文官考核主要有甄别和考试两种途径,甄别主要是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任,合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者予以免职,这是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施。由此可知,北洋政府实行甄别制的用意在于( )

A.维护旧的封建专制统治 B.保持行政的连续性与稳定性

C.为部分权贵打开绿色通道 D.推动民主政治的进一步发展

23.唐朝初期的进土科考试为“时务策”五条。时务策涉及国家现实问题,使读书人从故纸堆中爬起来,面向社会,观察、思考问题,提出解决办法。唐初进士科考试这一情况()

A.反映了科举制具有双重的作用 B.说明了科举制彻底扭转了门第观念

C.肯定了科举制带来的积极作用 D.带动了唐朝社会尚学风气的形成

24.与唐朝相比,北宋科考取士方式已占主导,考中得意、落榜失意现象已成普遍。这种现象()

A.深化了儒释道三教合流 B.有利于科考制度的完善

C.促进了士商合流的产生 D.加速了门阀政治的瓦解

25.《唐摭言》记载:“(上)私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:‘天下英雄入吾彀中矣!'”以下对科举制的理解不正确的是()

A.知识分子通过考试被引入统治集团 B.为部分文人学士研究科技奠定基础

C.助推社会普遍持久读书风尚的形成 D.使儒学全面影响社会政治文化生活

二、综合题(4题,共50分)

26.(12分)阅读材料,回答问題。

材料一 秦汉的乡举里选是在社会经济结构、政治结构发生重大变化后,乡里民众政治参与的一种形式。秦代是“选贤与能掌握国家政治权力的新时代的确立”,两汉的察举制“正是新的选举方式的制度化、法典化的结果。这种制度,使得不少的小农都拥有了被选举权,而选举权则掌握在官僚和地方豪强手中”。在这样的社会结构中,至少入仕资格“原则上扩大到整个自由民阶层”。在汉代的社会结构中,只要具备了某种素质或满足国家要求的乡里编户民,理论上都有自由入仕的机会,并无法律的特别歧视。当然,自由入仕并不是没有限制。秦汉国家针对包括乡里民众在内的社会各阶层的仕进途径都有细密的规定。

——摘编自卜宪群《秦汉乡举里选考辨》

材料二 东汉末期由控制中央开始,外成宦官的势力也开始向帝国的州那等地方政府延伸,派他们的亲朋好友或党附他们的人到地方去担任州郡的行政长官。这些人到了地方上,他们不关心地方,仅关心他们所属外戚或宦官集团的利益。地方政治在此类州郡长官治理下,自然不上轨道。特别是选举方面,乡举里选的理想被破坏无遗。历经数百年而摸索出来的中央与地方势力的平衡,政府与人民的沟通,竟因偶然事件而被轻易破坏。仅仅因为和帝以后皇帝的短命、嗣君幼冲,居然使宦官、外戚混扰了中央、地方的政治。追根究底,仅因帝国政体自始皇以来是所谓的皇帝体制,立于权力顶峰的皇帝,没有其他任何可以制裁他的力量。于是控制皇帝,假藉其势的一小撮外成、宦官的倒行逆施,终于令沉默的多数难以容忍,爆发了他们的不满。东汉的清流运动与地方自立化,就是在这种情况下展开的。

——摘编自国风《乡举里选理想的破坏和地方自立趋势的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括乡举里选制兴起的历史背景并概括这一制度的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括乡举里选制遭到破坏的原因并分析其影响

27.(14分)阅读下列材料,回答问题:

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议,“乃立‘九品官人之法’,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。”

——《通典》卷一四《选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”须知科举考试,必由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之……秀才、明经等科是由察举转化而来的,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据以上材料,概括我国古代选官主要标准的演变特点。

(2)根据材料二和材料三,结合所学知识,说明隋朝创立科举制的社会原因。

(3)综合以上材料,概括科举制的特点。

28.(12分)阅读材料,回答问题

材料 1937年11月,国民党临时全国代表大会召开,决定设立国民参政会,并赋予其决议权、建议权、咨询权、考察权,以及有限度的预算审议权和调查权。在国民参政会第一届第一次会议上,蒋介石强调:在民国厉史上,此次会议实有最重大意义。会议通过了中共代表领衔提出的《拥护<抗战建国纲领>决议案》,决议号召全国军民拥护政府抗战,并要求国民政府制定具体的实施措施,切实执行《抗战建国纲领》。与会成员全体起立,一致通过了这一决议案。

——摘编自张海鹏《中国近代史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出国民参政会成立的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析国民参政会的影响。

29.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代统治者对科举考试非常重视,宋太祖决定在殿上举行复试,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试,逐级升考拔录,比较严格。逐渐取消了唐代以来举士时在品行、职业、服纪等方面的限制。宋太宗定制,举人若与考官有亲戚关系,则别置考场考试。王安石任宰相后,对科举考试的内容着手进行改革。规定进士考试为四场:一场考大经,二场考兼经,三场考论,最后一场考策。殿试仅考策,限千字以内。

——摘编自贾志扬《宋代科举》

材料二 18世纪以前,欧美各国文职官员的选用、任用方式导致任用私人,带来结构性的贪污腐败,因政党更迭而大批撤换行政官员还会引起周期性的政治震荡。而科举制实行竞争考试、择优录取,政权向平民开放,标榜公开取士,惟才是举。比起贵族等级制或君主赐官制等选官制度来,科举取士无疑具有其优越性。科举考试制度标榜和体现的“公开竞争、平等择优”精神具有超越时代的特性。在西方社会倡导“自由、平等、博爱”的启蒙时期……法国重农主义经济学家奎奈还曾直接主张欧洲引进中国的科举考试制度。科举从形式上看相当公平,同时可以保证行政管理人员维持较高的文化素质,进而提高政府工作效率……因此引起西方人的兴趣并受到赞誉……英、法、德、美等国曾借鉴科举建立了文官考试制度。

——摘编自刘海峰《科举制对西方考试制度影响新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代科举制改革的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳欧美国家借鉴科举制的原因。

试卷第8页,共8页

参考答案

1-5.BACBB 6-10.DAADA 11-15.AADCD 16-20.ADBCC 21-25.ABCAB

26.

(1)背景:宗法制的破坏,世卿世禄制的瓦解;封建土地私有制的确立,以家庭为单位的小农经济的形成,中小地主阶级的崛起。

特点:选举范围广,开放性强,自下而上;法制化,制度化,规定细密。

(2)原因:世家大族的崛起,地方官僚和豪强控制选举权;皇权专制的强化,外戚宦官势力强大:影响:使乡举里选制度遭到破坏,推动了门阀政治的形成:打破了中央与地方的平衡,促进了地方自立化的发展,严重动摇了中央集权制,为东汉末期的分裂割据创造了条件。

27.

(1)先以德行为标准,再以门第为标准,再到以考试成绩为标准。

(2)门阀世族的衰落,庶族地主的势力增强。打破门阀世族在政治上的垄断,扩大统治基础。为官僚队伍选拔高素质的人才。

(3)自由报考,分科考试,按成绩取舍。

28.

(1)原因:日本全面侵华;国民政府积极应对危机;中共等各党派团体的推动。

(2)影响:巩固和发展了抗日民族统一战线,凝聚了抗日力量;发展了民国以来的民主政治;满足了社会各界参与政治的要求,调动了民众抗战积极性。

29.(1)特点:减少对考生考试资格的限制;使殿试成为定制;注意对科举考试的规范管理,确保考试公平;丰富考试内容,比较注重实用。

(2)西方原有选官方式存在弊端;科举制具有优越性;科举制选拔体现了启蒙运动所倡导的思想;西方人士的推崇和赞誉。

答案第2页,共2页

答案第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理