2.2.2 链表的应用 课件(12张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.2.2 链表的应用 课件(12张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 864.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版(2019) | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2021-10-25 18:17:18 | ||

图片预览

文档简介

(共12张PPT)

选择性必修1《数据与数据结构》

第二章 数组与链表

2.2.2 链表的应用:《约瑟夫问题》

讲一个故事

在罗马人占领乔塔帕特后,39个犹太人与Josephus及他的朋友躲到一个洞中,39个犹太人决定宁死也不要被敌人抓到,于是决定了一个自杀方式:41个人排成一个圆圈,由第1个人开始报数,每报数到第3人,该人就必须自杀,然后再由下一个重新报数,直到所有人都自杀身亡为止。Josephus要他的朋友先假装遵从,他将朋友与自己安排在第16与第31号位置,于是逃过了这场死亡游戏。

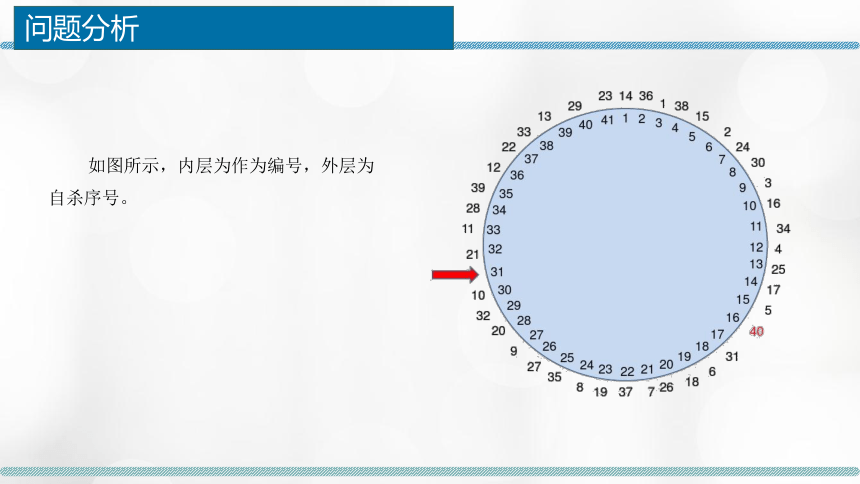

问题分析

如图所示,内层为作为编号,外层为自杀序号。

抽象与建模

该问题中的关键数据是n个参与人员的初始编号,1至n的序列。从编号1开始计数,每过一个编号加1,当计数到m时将该编号从数据序列中移除,并从该编号的后一编号从 1开始重新计数。而当计数到序列中最后一个编号,又从序列的开始编号继续计数,从而 将计数序列构成一个环。重复这个过程,直到序列中只剩一个编号,该编号即为最后剩下 人员的初始编号。

设计数据结构与算法

链表实现:

①创建一个由n个结点组成的单向循环链表,并使报数计数器i的初始化值为1,同时当前报数人的指针k指向链表中第一个结点。

②重复执行下列处理,直到链表中只剩下一个结点随着报数的进行,不断指向下一个结点,报数计数器i也随之增加,当i增加到淘汰数m时,将对应的链表结点删除,若删除的结点为头结点,则需同时修改头指针的指向;在删除结点的同时,需要重置报数计数器i的值为1。

③将链表中唯一结点,也就是头指针指向的结点中的数据(即初始编号)输出。

设计数据结构与算法

数组实现:

①创建一个数组含n个数组元素组成,使报数计数器i的初始化值为1,同时当前报数人的指针k指向数组中第一个元素。

②重复执行下列处理,直到数组中只剩下一个数组元素。随着报数的进行,不断指向下一个数据元素,报数计数器i,k(k=k%剩余人数+1)也随之增加,当i增加到淘汰数m时,将K之后的所有数组元素向前移动一位,k位置元素被覆盖删除;在k元素被删除的同时,需要重置报数计数器i的值为0,k的设为K-1。

③将数组中唯一数组元素,也就是K指向的数组元素(即初始编号)输出。

设计数据结构与算法

列表版实现:

①创建一个列表含n列表元素,使报数计数器i的初始化值为1,同时当前报数人的指针k指向链表中第一个列表元素。

②重复执行下列处理,直到列表中只剩下一个列表元素。随着报数的进行,不断指向下一个列表元素,报数计数器i,k(k=k%剩余人数+1)也随之增加,当i增加到淘汰数m时,直接删除K元素;在k元素被删除的同时,需要重置报数计数器i的值为0,k设为K-1。

③将列表中唯一列表元素,也就是K指向的列表元素(即初始编号)输出

编程实现

代码实现

组内2到3人可以围绕“链表”数据结构展开编程设计,程序实现能力较强的成员在“链表”外另选一种数据结构进行拓展学习。

调试运行

测试项目问题背景数据41,3 输出是否为31。

测试边界值18,1;99,1;999,1结果是否为前一个数。

组内数据对标:组内成员选择几组数据进行对标,查看是否一致。

效率测试

程序效率对比

自学“python time包”学习材料,使用time.clock()对程序运行时间进行计时。

小组成员分别记录程序在不同数据规模下的运行时间,分析数据结构与算法设计对程序运行效率的影响。

课堂小结

①链表的基本概念与特性

②链表节点的访问与遍历

学习评价

对自己和同伴的表现进行客观的评价,并思考后续完善的方向。(5=优秀,4=超出一般水平,3=满意,2=有待改进,1=不太理想)

评分项 自我评价 同学互评

掌握链表的基本操作 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

能合理利用链表编程实现约瑟夫问题 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

能使用time模块测试程序执行效率 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

课堂作业

思考与练习

1. 数组与链表作为存储相同类型数据的两种数据结构,拥有各自的应用场景、组织结构和操作特性,请根据教学内容进行简要概括并完善以下表格:

数组 链表

应用场景 适合数据规模确定且在处理过程中保持数据规模稳定的问题

组织结构 由结点构成,每个结点中包含数据区域和指针区域,相邻结点间通过指针链接

操作特性 优点:数据访问效率较高 缺点:使用前需限定最大空间,容易造成空间资源的浪费

②参考教材中单向链表的列表实现,请思考如何使用列表实现双向链表的结构及其基本操作,思考完善后编程实现双向链表节点的创建、增加、删除及显示等。

选择性必修1《数据与数据结构》

第二章 数组与链表

2.2.2 链表的应用:《约瑟夫问题》

讲一个故事

在罗马人占领乔塔帕特后,39个犹太人与Josephus及他的朋友躲到一个洞中,39个犹太人决定宁死也不要被敌人抓到,于是决定了一个自杀方式:41个人排成一个圆圈,由第1个人开始报数,每报数到第3人,该人就必须自杀,然后再由下一个重新报数,直到所有人都自杀身亡为止。Josephus要他的朋友先假装遵从,他将朋友与自己安排在第16与第31号位置,于是逃过了这场死亡游戏。

问题分析

如图所示,内层为作为编号,外层为自杀序号。

抽象与建模

该问题中的关键数据是n个参与人员的初始编号,1至n的序列。从编号1开始计数,每过一个编号加1,当计数到m时将该编号从数据序列中移除,并从该编号的后一编号从 1开始重新计数。而当计数到序列中最后一个编号,又从序列的开始编号继续计数,从而 将计数序列构成一个环。重复这个过程,直到序列中只剩一个编号,该编号即为最后剩下 人员的初始编号。

设计数据结构与算法

链表实现:

①创建一个由n个结点组成的单向循环链表,并使报数计数器i的初始化值为1,同时当前报数人的指针k指向链表中第一个结点。

②重复执行下列处理,直到链表中只剩下一个结点随着报数的进行,不断指向下一个结点,报数计数器i也随之增加,当i增加到淘汰数m时,将对应的链表结点删除,若删除的结点为头结点,则需同时修改头指针的指向;在删除结点的同时,需要重置报数计数器i的值为1。

③将链表中唯一结点,也就是头指针指向的结点中的数据(即初始编号)输出。

设计数据结构与算法

数组实现:

①创建一个数组含n个数组元素组成,使报数计数器i的初始化值为1,同时当前报数人的指针k指向数组中第一个元素。

②重复执行下列处理,直到数组中只剩下一个数组元素。随着报数的进行,不断指向下一个数据元素,报数计数器i,k(k=k%剩余人数+1)也随之增加,当i增加到淘汰数m时,将K之后的所有数组元素向前移动一位,k位置元素被覆盖删除;在k元素被删除的同时,需要重置报数计数器i的值为0,k的设为K-1。

③将数组中唯一数组元素,也就是K指向的数组元素(即初始编号)输出。

设计数据结构与算法

列表版实现:

①创建一个列表含n列表元素,使报数计数器i的初始化值为1,同时当前报数人的指针k指向链表中第一个列表元素。

②重复执行下列处理,直到列表中只剩下一个列表元素。随着报数的进行,不断指向下一个列表元素,报数计数器i,k(k=k%剩余人数+1)也随之增加,当i增加到淘汰数m时,直接删除K元素;在k元素被删除的同时,需要重置报数计数器i的值为0,k设为K-1。

③将列表中唯一列表元素,也就是K指向的列表元素(即初始编号)输出

编程实现

代码实现

组内2到3人可以围绕“链表”数据结构展开编程设计,程序实现能力较强的成员在“链表”外另选一种数据结构进行拓展学习。

调试运行

测试项目问题背景数据41,3 输出是否为31。

测试边界值18,1;99,1;999,1结果是否为前一个数。

组内数据对标:组内成员选择几组数据进行对标,查看是否一致。

效率测试

程序效率对比

自学“python time包”学习材料,使用time.clock()对程序运行时间进行计时。

小组成员分别记录程序在不同数据规模下的运行时间,分析数据结构与算法设计对程序运行效率的影响。

课堂小结

①链表的基本概念与特性

②链表节点的访问与遍历

学习评价

对自己和同伴的表现进行客观的评价,并思考后续完善的方向。(5=优秀,4=超出一般水平,3=满意,2=有待改进,1=不太理想)

评分项 自我评价 同学互评

掌握链表的基本操作 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

能合理利用链表编程实现约瑟夫问题 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

能使用time模块测试程序执行效率 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

课堂作业

思考与练习

1. 数组与链表作为存储相同类型数据的两种数据结构,拥有各自的应用场景、组织结构和操作特性,请根据教学内容进行简要概括并完善以下表格:

数组 链表

应用场景 适合数据规模确定且在处理过程中保持数据规模稳定的问题

组织结构 由结点构成,每个结点中包含数据区域和指针区域,相邻结点间通过指针链接

操作特性 优点:数据访问效率较高 缺点:使用前需限定最大空间,容易造成空间资源的浪费

②参考教材中单向链表的列表实现,请思考如何使用列表实现双向链表的结构及其基本操作,思考完善后编程实现双向链表节点的创建、增加、删除及显示等。