3.5体温的控制 同步练习(含解析)

图片预览

文档简介

体温的控制

一、单选题

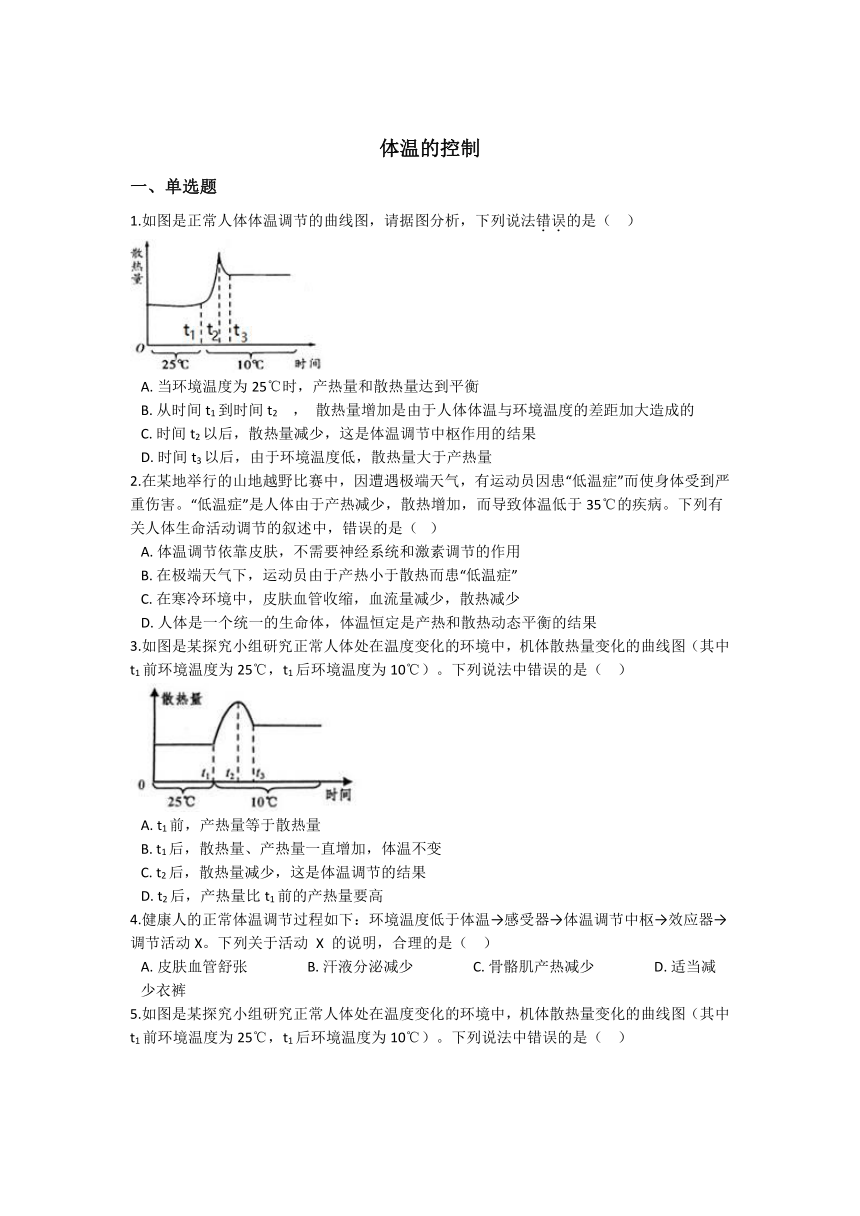

1.如图是正常人体体温调节的曲线图,请据图分析,下列说法错误的是( )

A. 当环境温度为25℃时,产热量和散热量达到平衡

B. 从时间t1到时间t2 , 散热量增加是由于人体体温与环境温度的差距加大造成的

C. 时间t2以后,散热量减少,这是体温调节中枢作用的结果

D. 时间t3以后,由于环境温度低,散热量大于产热量

2.在某地举行的山地越野比赛中,因遭遇极端天气,有运动员因患“低温症”而使身体受到严重伤害。“低温症”是人体由于产热减少,散热增加,而导致体温低于35℃的疾病。下列有关人体生命活动调节的叙述中,错误的是( )

A. 体温调节依靠皮肤,不需要神经系统和激素调节的作用

B. 在极端天气下,运动员由于产热小于散热而患“低温症”

C. 在寒冷环境中,皮肤血管收缩,血流量减少,散热减少

D. 人体是一个统一的生命体,体温恒定是产热和散热动态平衡的结果

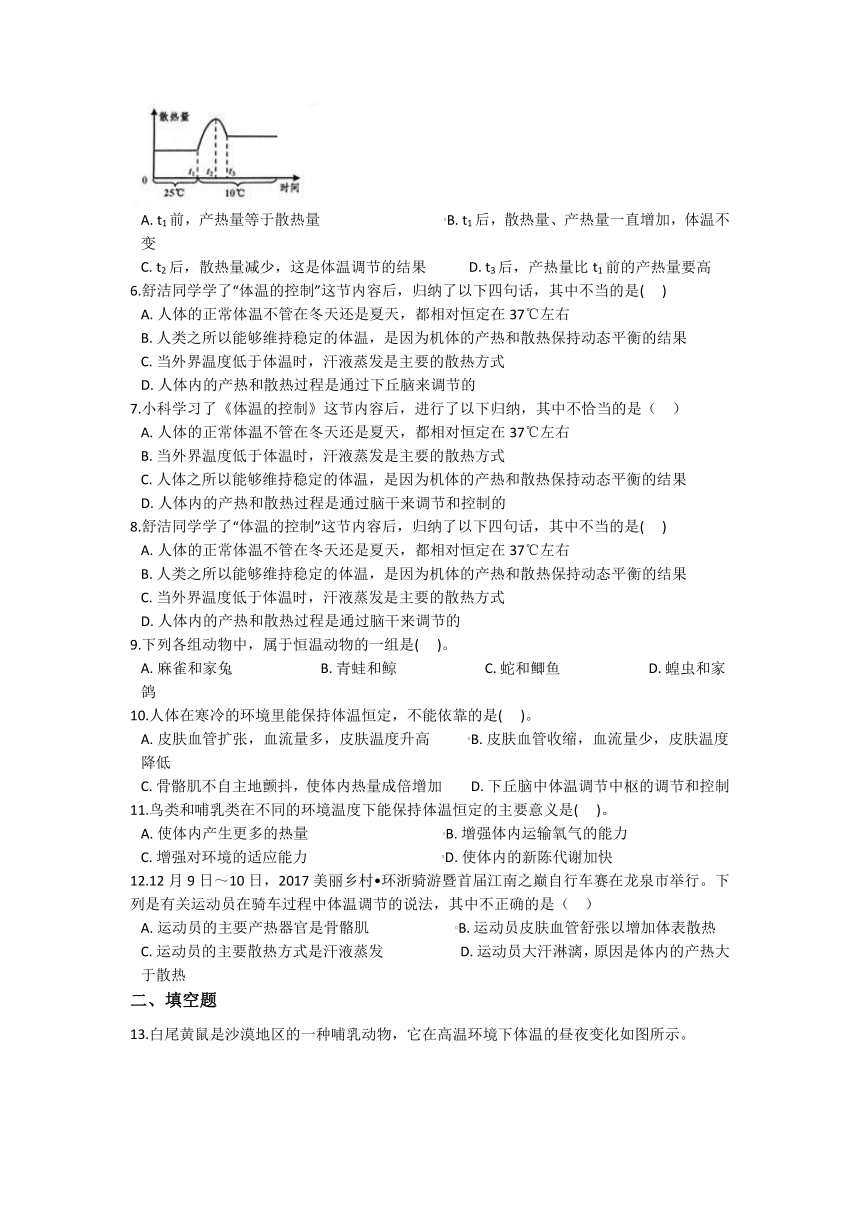

3.如图是某探究小组研究正常人体处在温度变化的环境中,机体散热量变化的曲线图(其中t1前环境温度为25℃,t1后环境温度为10℃)。下列说法中错误的是( )

A. t1前,产热量等于散热量

B. t1后,散热量、产热量一直增加,体温不变

C. t2后,散热量减少,这是体温调节的结果

D. t2后,产热量比t1前的产热量要高

4.健康人的正常体温调节过程如下:环境温度低于体温→感受器→体温调节中枢→效应器→调节活动X。下列关于活动 X 的说明,合理的是( )

A. 皮肤血管舒张 B. 汗液分泌减少 C. 骨骼肌产热减少 D. 适当减少衣裤

5.如图是某探究小组研究正常人体处在温度变化的环境中,机体散热量变化的曲线图(其中t1前环境温度为25℃,t1后环境温度为10℃)。下列说法中错误的是( )

A. t1前,产热量等于散热量 B. t1后,散热量、产热量一直增加,体温不变

C. t2后,散热量减少,这是体温调节的结果 D. t3后,产热量比t1前的产热量要高

6.舒洁同学学了“体温的控制”这节内容后,归纳了以下四句话,其中不当的是( )

A. 人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B. 人类之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热保持动态平衡的结果

C. 当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D. 人体内的产热和散热过程是通过下丘脑来调节的

7.小科学习了《体温的控制》这节内容后,进行了以下归纳,其中不恰当的是( )

A. 人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B. 当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

C. 人体之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热保持动态平衡的结果

D. 人体内的产热和散热过程是通过脑干来调节和控制的

8.舒洁同学学了“体温的控制”这节内容后,归纳了以下四句话,其中不当的是( )

A. 人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B. 人类之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热保持动态平衡的结果

C. 当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D. 人体内的产热和散热过程是通过脑干来调节的

9.下列各组动物中,属于恒温动物的一组是( )。

A. 麻雀和家兔 B. 青蛙和鲸 C. 蛇和鲫鱼 D. 蝗虫和家鸽

10.人体在寒冷的环境里能保持体温恒定,不能依靠的是( )。

A. 皮肤血管扩张,血流量多,皮肤温度升高 B. 皮肤血管收缩,血流量少,皮肤温度降低

C. 骨骼肌不自主地颤抖,使体内热量成倍增加 D. 下丘脑中体温调节中枢的调节和控制

11.鸟类和哺乳类在不同的环境温度下能保持体温恒定的主要意义是( )。

A. 使体内产生更多的热量 B. 增强体内运输氧气的能力

C. 增强对环境的适应能力 D. 使体内的新陈代谢加快

12.12月9日~10日,2017美丽乡村 环浙骑游暨首届江南之巅自行车赛在龙泉市举行。下列是有关运动员在骑车过程中体温调节的说法,其中不正确的是( )

A. 运动员的主要产热器官是骨骼肌 B. 运动员皮肤血管舒张以增加体表散热

C. 运动员的主要散热方式是汗液蒸发 D. 运动员大汗淋漓,原因是体内的产热大于散热

二、填空题

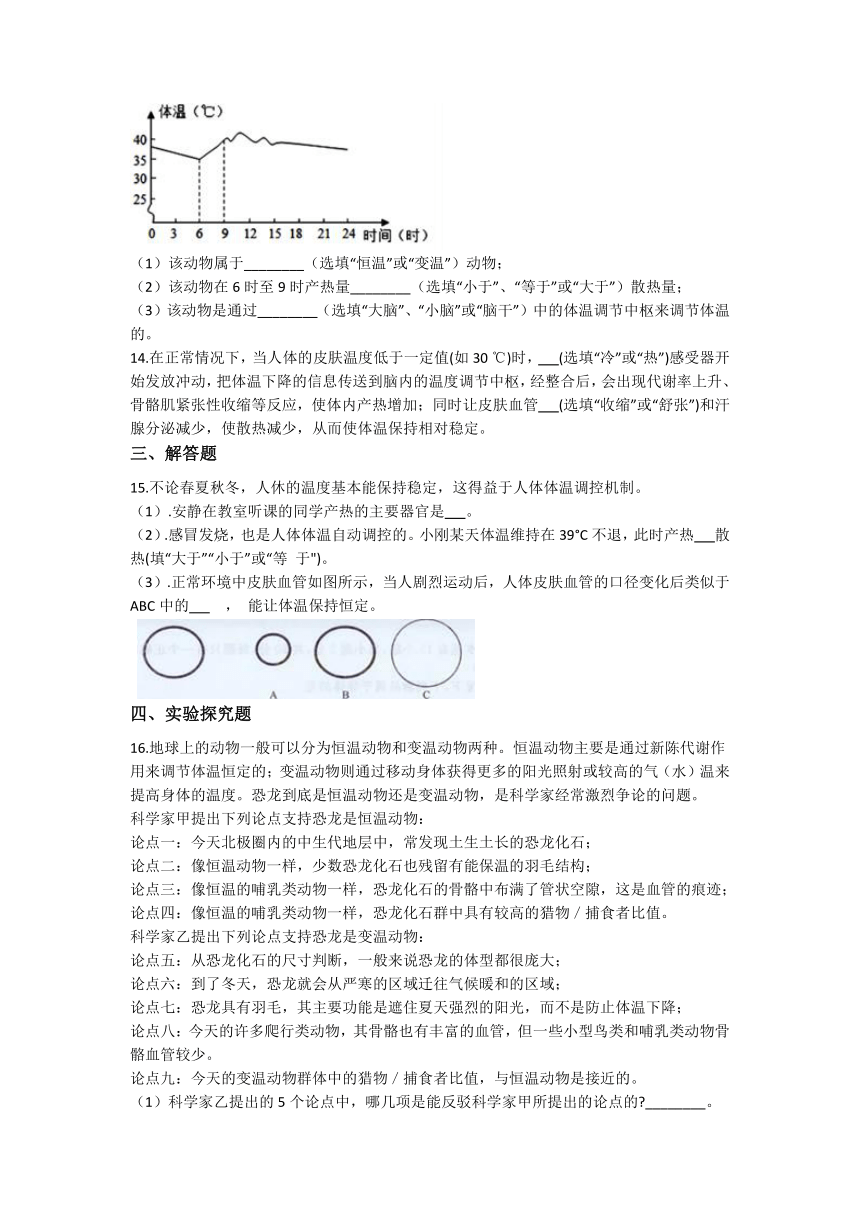

13.白尾黄鼠是沙漠地区的一种哺乳动物,它在高温环境下体温的昼夜变化如图所示。

(1)该动物属于________(选填“恒温”或“变温”)动物;

(2)该动物在6时至9时产热量________(选填“小于”、“等于”或“大于”)散热量;

(3)该动物是通过________(选填“大脑”、“小脑”或“脑干”)中的体温调节中枢来调节体温的。

14.在正常情况下,当人体的皮肤温度低于一定值(如30 ℃)时, (选填“冷”或“热”)感受器开始发放冲动,把体温下降的信息传送到脑内的温度调节中枢,经整合后,会出现代谢率上升、骨骼肌紧张性收缩等反应,使体内产热增加;同时让皮肤血管 (选填“收缩”或“舒张”)和汗腺分泌减少,使散热减少,从而使体温保持相对稳定。

三、解答题

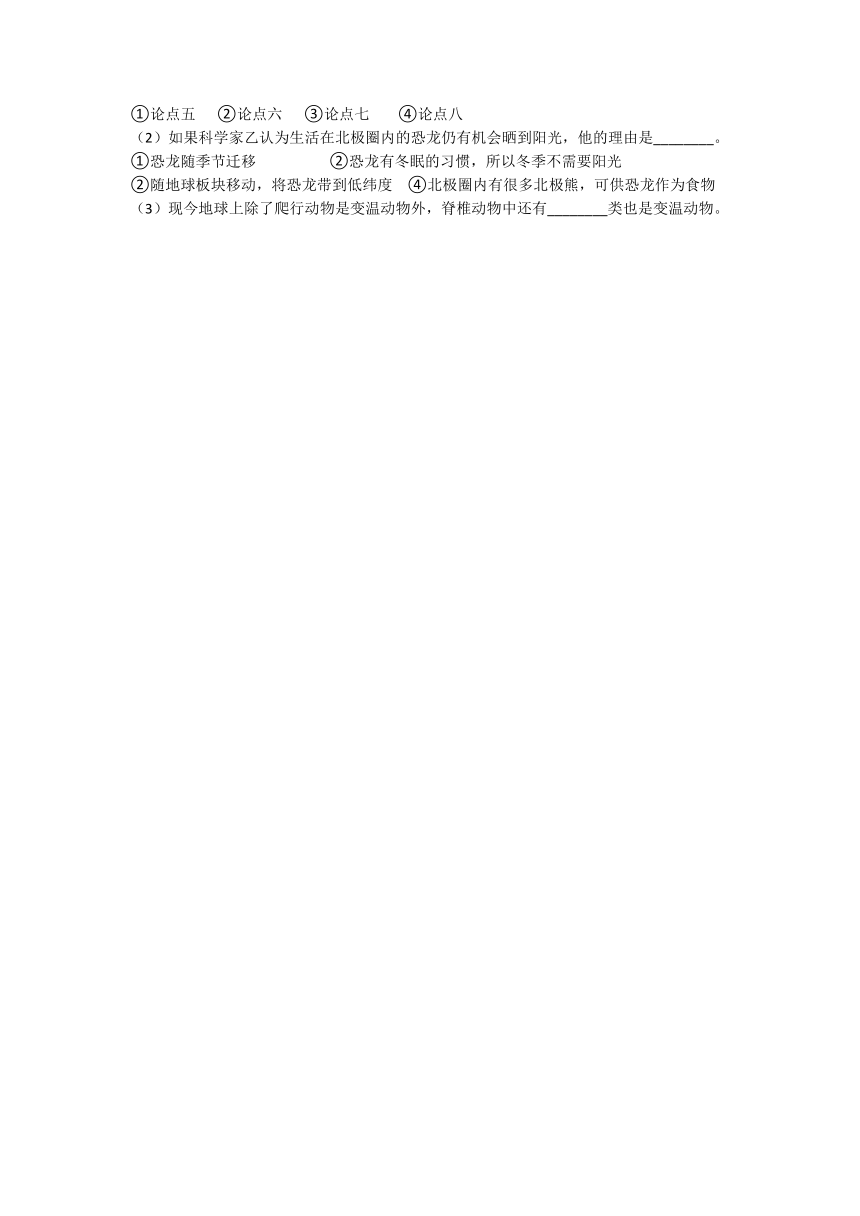

15.不论春夏秋冬,人休的温度基本能保持稳定,这得益于人体体温调控机制。

(1).安静在教室听课的同学产热的主要器官是 。

(2).感冒发烧,也是人体体温自动调控的。小刚某天体温维持在39°C不退,此时产热 散热(填“大于”“小于”或“等 于")。

(3).正常环境中皮肤血管如图所示,当人剧烈运动后,人体皮肤血管的口径变化后类似于ABC中的 , 能让体温保持恒定。

四、实验探究题

16.地球上的动物一般可以分为恒温动物和变温动物两种。恒温动物主要是通过新陈代谢作用来调节体温恒定的;变温动物则通过移动身体获得更多的阳光照射或较高的气(水)温来提高身体的温度。恐龙到底是恒温动物还是变温动物,是科学家经常激烈争论的问题。

科学家甲提出下列论点支持恐龙是恒温动物:

论点一:今天北极圈内的中生代地层中,常发现土生土长的恐龙化石;

论点二:像恒温动物一样,少数恐龙化石也残留有能保温的羽毛结构;

论点三:像恒温的哺乳类动物一样,恐龙化石的骨骼中布满了管状空隙,这是血管的痕迹;

论点四:像恒温的哺乳类动物一样,恐龙化石群中具有较高的猎物/捕食者比值。

科学家乙提出下列论点支持恐龙是变温动物:

论点五:从恐龙化石的尺寸判断,一般来说恐龙的体型都很庞大;

论点六:到了冬天,恐龙就会从严寒的区域迁往气候暖和的区域;

论点七:恐龙具有羽毛,其主要功能是遮住夏天强烈的阳光,而不是防止体温下降;

论点八:今天的许多爬行类动物,其骨骼也有丰富的血管,但一些小型鸟类和哺乳类动物骨骼血管较少。

论点九:今天的变温动物群体中的猎物/捕食者比值,与恒温动物是接近的。

(1)科学家乙提出的5个论点中,哪几项是能反驳科学家甲所提出的论点的 ________。

①论点五 ②论点六 ③论点七 ④论点八

(2)如果科学家乙认为生活在北极圈内的恐龙仍有机会晒到阳光,他的理由是________。

①恐龙随季节迁移 ②恐龙有冬眠的习惯,所以冬季不需要阳光

②随地球板块移动,将恐龙带到低纬度 ④北极圈内有很多北极熊,可供恐龙作为食物

(3)现今地球上除了爬行动物是变温动物外,脊椎动物中还有________类也是变温动物。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 D

【解析】【分析】1、根据曲线图分析,从25℃下降到10℃时,内外温差加大,使得散热量先增加,后通过调节散热量减少。

2、体温的相对恒定是机体产热和散热动态平衡的结果。

3、寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

【解答】A、人体具有维持体温平衡的调节机制,即产热量等于散热量,图中散热量基本不发生变化,说明基本不发生变化,A正确,不符合题意;

B、当环境温度从25℃下降到10℃时,机体与环境的温差变大,散热增加,B正确,不符合题意;

C、时间t2以后,散热量减少,是因为环境寒冷时毛细血管收缩、血流量减少,使得散热量减少是体温平衡调节的结果,C正确,不符合题意;

D、时间在t3以后,散热量减少,同样产热量也减少,但产热量等于散热量使得体温维持相对稳定,D错误,符合题意。

故答案为:D

2.【答案】 A

【解析】【分析】天气寒冷时,人的皮肤散热加快,从而引起体温下降,与此同时,人体各产热器官便加紧产热,给身体补充热量,以维持体温平衡。人体产热的主要部位是内脏和肌肉,人在静止时主要靠内脏的基础代谢产热维持体温,肌肉活动能产生大量热量。

【解答】A、人体在寒冷环境中,体温调节既有神经调节如骨骼肌的战栗、立毛肌的收缩、皮肤毛细血管收缩等,也有体液调节如此时甲状腺激素、肾上腺素分泌增多,促进代谢增强等,A符合题意;

B、人是恒温动物,当人体的温度低于某一值时(32℃),人体的器官将无法正常代谢和工作。当人体深部温度过低时,可直接或间接导致人体死亡,这就是低温症,因此 在极端天气下,运动员由于产热小于散热而患“低温症”,B不符合题意;

C、在寒冷环境中,为了减少散热,人的皮肤血管收缩,血流量减少,散热减少,C不符合题意;

D、人体是一个统一的生命体,体温恒定是产热和散热动态平衡的结果,D不符合题意。

故答案为:A

3.【答案】 B

【解析】【分析】体温调节是指温度感受器接受体内、外环境温度的刺激,通过体温调节中枢的活动,相应地引起内分泌腺、骨骼肌、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变,从而调整机体的产热和散热过程,使体温保持在相对恒定的水平。

【解答】A、由图可知, t1前,散热量是稳定的,这时散热量等于产热量,体温恒定;故A正确;

B、t1后散热量增加,产热量也会增加,t2-t3散热在减少,产热也会减少,体温恒定,所以t1-t3散热量是先增加后减少的;故B错误;

C、处于低温环境中,人体会减少散热,增加产热来维持体温的恒定;故C正确;

D、t2后散热量比t1 高,人的体温是恒定的,散热增加产热也会随之增加;故D正确;

故答案为:B。

4.【答案】 B

【解析】【分析】人体的正常温度为37℃,若体温偏离这一数值,机体就会启动相应的调节机制。

【解答】寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素等分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定,因此活动X是汗液分泌减少,B符合题意。

故答案为:B

5.【答案】 B

【解析】【分析】人体具有维持体温平衡的调节机制,即产热量等于散热量,人体具有维持体温平衡的调节机制,即产热量等于散热量。

【解答】A、t1前,环境温度为25℃时,产热量等于散热量,A不符合题意;

B、从t1到t2 , 环境温度下降,导致散热量增加,t2开始阶段,环境温度下降,通过调节,产热增加,散热减少,保持体温稳定,因此t1后,散热量、产热量并不是一直增加,体温不变,B符合题意;

C、t2后由于温度降低,因此散热量减少,通过调节散热和产热维持相对平衡,这是体温调节的结果,C不符合题意;

D、t3后,由于温度降低,因此产热量比t1前的产热量要高,为了维持体温平衡,D不符合题意。

故答案为:B

6.【答案】 C

【解析】【分析】1、炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

2、体温调节中枢是下丘脑,感觉中枢是大脑皮层。

【解答】人体体温之所以能维持相对稳定,是因为产热过程和散热过程维持相对平衡的缘故,人体体温是指人体内部的平均温度,正常值在37℃左右,当气温低时,汗腺分泌的汗液减少,流经体表的血液减少,就能减少体内热量的散失,保持体内的热量,下丘脑是调节体温的主要中枢,C符合题意。

故答案为:C

7.【答案】 B

【解析】【分析】(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)一体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器-下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)一体温维持相对恒定。

【解答】A.人是恒温动物,人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37°℃左右,A正确。

B.当外界温度高于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式,B错误。

C.人体之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热保持动态平衡的结果,C正确。

D.人的体温一般都为37C左右,这是人体 脑干 中下丘脑体温调节中枢在控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热过程趋于平衡,D正确。

故选B。

8.【答案】 C

【解析】【分析】(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

【解答】A、人是恒温动物,人体的正常体温不管是冬天还是夏天,都相对恒定在37°左右,A正确,不符合题意;

B、人体的产热和散热过程趋于平衡,从而能够维持稳定的体温,B正确,不符合题意;

C、当气温低时,汗腺分泌的汗液减少,流经体表的血液减少,就能减少体内热量的散失,保持体内的热量,C错误,符合题意;

D、人的体温一般都维持在37°左右,这时人体通过神经调节和激素调节控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热趋于平衡, 人体内的产热和散热过程是通过脑干中的体温调节中枢来调节和控制的。D正确,不符合题意。

故答案为:C

9.【答案】 A

【解析】【分析】鸟类、哺乳动物的体温调节机制比较完善,能在环境温度变化的情况下保持体温的相对稳定,属于恒温动物。

【解答】鸟类和哺乳动物属于恒温动物。

故答案为:A

10.【答案】 A

【解析】【分析】调节体温的主要中枢在下丘脑,人体的皮肤、粘膜和内脏器官中分布着能感受温度变化的温度感受器。寒冷时,皮肤血管收缩,减少皮肤的血流量,使皮肤的散热量减少。当相当寒冷时,皮肤的立毛肌收缩,骨骼肌也产生非自主战栗,使产热量增加。炎热时,皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,汗液的分泌增加,汗液蒸发带走热,使散热量增加。

【解答】A、皮肤血管扩张,血流量多,皮肤温度升高,是人体在炎热时增加散热量,A符合题意。

B、皮肤血管收缩,血流量少,皮肤温度 降低,可减少散热量,是人体在寒冷环境里保持体温恒定的方式之一,B不符合题意。

C、骨骼肌不自主地颤抖,可使体内热量成倍增加,是人体在寒冷环境里保持体温恒定的方式之一,C不符合题意。

D、调节体温的中枢主要在下丘脑,它调节和控制着人体产热和散热,D不符合题意。

故答案为:A

11.【答案】 C

【解析】【分析】鸟类和哺乳类等恒温动物体温调节机制比较完善,能在环境温度变化的情况下保持体温的相对稳定,这就使得它们能够适应温度变化较大的环境。而鱼类、两栖类、爬行类等变温动物体内没有自身调节体温的机制。当外界环境的温度升高时,变温动物的代谢率随之升高,体温也逐渐上升,它们便被动地离开不利环境。当外界环境的温度降低时,变温动物的代谢率随之降低,体温也随之下降, 所以它们或是移向日光下取暖来提高体温,或是钻进地下、洞穴中进行冬眠,或是游向温暖水域。

【解答】鸟类和哺乳类在不同的环境温度下能保持体温恒定,这有利于增强其对环境的适应能力。

故答案为:C

12.【答案】 D

【解析】【分析】人是恒温动物,能保持自己的体温恒定,所以只要是健康的人,就一直保持自己产热和散热平衡。

【解答】A、安静时,机体的热量主要是身体内脏器官供应,但在运动时主要是骨骼肌产热,A正确,不符合题意;

B、运动员皮肤里的温度感受器接受刺激后,将兴奋传到下丘脑的体温调节中枢,使皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,也使汗液的分泌增多等,从而使散热增加,B正确,不符合题意;

C、人体剧烈运动时,体内产热增加,出汗是主要的散热方式,C正确,不符合题意;

D、运动员大汗淋漓是因为运动员的运动量大,使得散热量增加,因为人体有体温调节中枢,所以人体内产热总是等于散热的,D错误,符合题意。

故答案为:D

二、填空题

13.【答案】 (1)恒温

(2)大于

(3)脑干

【解析】【分析】鸟类和哺乳动物体内有良好的产热和散热的结构,所以能维持正常的体温,为恒温动物,体温随外界环境的变化而变化属于变温动物。白尾黄鼠属于哺乳动物,它体内具有良好的产热和散热结构来调节体温。

【解答】(1)白尾黄鼠属于哺乳动物,哺乳动物属于恒温动物,它的体温不会随着环境的变化而变化。

(2)由图可知该动物在6时至9时产热量大于散热量。

(3)该动物是通过下丘脑中的体温调节中枢来调节体温的。

故答案为:(1)恒温动物(2)大于(3)下丘脑

14.【答案】 冷;收缩

【解析】【分析】当人体皮肤温度较低时,冷感受器受到刺激会产生兴奋,兴奋经传入神经传到达下丘脑体温调节中枢,该神经中枢把传来的神经冲动进行分析和综合,再产生一种兴奋,这种兴奋经传出神经到达效应器,引起骨骼肌不自主战栗(增加产热)、皮肤毛细血管收缩(减少散热)、汗腺分泌减少(减少散热)。同时还将刺激肾上腺素和甲状腺激素分泌增多,促进其细胞内有机物 (包括脂肪)分解速率加快,增加产热以使体温保持恒定。

【解答】 在正常情况下,当人体的皮肤温度低于一定值(如30 ℃)时,冷感受器开始发放冲动,把体温下降的信息传送到脑内的温度调节中枢,经整合后,会出现代谢率上升、骨骼肌紧张性收缩等反应,使体内产热增加;同时让皮肤血管收缩和汗腺分泌减少,使散热减少,从而使体温保持相对稳定。

故答案为:冷;收缩

三、解答题

15.【答案】 (1)内脏

(2)等于

(3)C

【解析】【分析】皮肤内能调节体温的主要结构是血管和汗腺。当气温高时,汗腺分泌和排出的汗液增多,流经体表的血液增多,就能散失体内的热量;当气温低时,汗腺分泌的汗液减少,皮肤内血管舒张,流经体表的血液减少,就能减少体内热量的散失,保持体内的热量。

【解答】 (1)、 安静时产热的主要器官为内脏 , 运动时产热的主要器官骨骼肌。

(2)、感冒发烧,也是人体体温自动调控的。小刚某天体温维持在39°C不退 ,表明产热与散热相等。

(3) 、当人剧烈运动后,人体皮肤的毛细血管扩张,血流量增加,汗液分泌增多,散失更多的热量,人体散热主要是通过排汗方式进行。此时,皮肤血管的口径应更类似于图C。

故答案为: (1)、 内脏(2)、 等于(3)、 C

四、实验探究题

16.【答案】 (1)②③④

(2)①

(3)两栖类(或鱼类)

【解析】【分析】本题主要考查变温动物和恒温动物区别,从恐龙的各项特点联系解题。

【解答】(1)论点六:到了冬天,恐龙就会从严寒的区域迁往气候暖和的区域,说明恐龙需要获得更高的气温来提高身体的温度,论点七:恐龙具有羽毛,其主要功能是遮住夏天强烈的阳光,而不是防止体温下降,说明恐龙需要较高的气温来提高身体的温度。论点八:今天的许多爬行类动物,其骨骼也有丰富的血管,但一些小型鸟类和哺乳类动物骨骼血管较少,说明恐龙具有爬行类动物(变温动物)具有的特点。

(2)科学家乙认为:到了冬天,恐龙就会从严寒的区域迁往气候暖和的区域,故有机会晒到阳光,A符合题意。

(3)现今地球上除了爬行动物是变温动物外,脊椎动物中还有两栖类、鱼类也是变温动物。

故答案为:(1)②③④(2)①(3)两栖类(或鱼类)

一、单选题

1.如图是正常人体体温调节的曲线图,请据图分析,下列说法错误的是( )

A. 当环境温度为25℃时,产热量和散热量达到平衡

B. 从时间t1到时间t2 , 散热量增加是由于人体体温与环境温度的差距加大造成的

C. 时间t2以后,散热量减少,这是体温调节中枢作用的结果

D. 时间t3以后,由于环境温度低,散热量大于产热量

2.在某地举行的山地越野比赛中,因遭遇极端天气,有运动员因患“低温症”而使身体受到严重伤害。“低温症”是人体由于产热减少,散热增加,而导致体温低于35℃的疾病。下列有关人体生命活动调节的叙述中,错误的是( )

A. 体温调节依靠皮肤,不需要神经系统和激素调节的作用

B. 在极端天气下,运动员由于产热小于散热而患“低温症”

C. 在寒冷环境中,皮肤血管收缩,血流量减少,散热减少

D. 人体是一个统一的生命体,体温恒定是产热和散热动态平衡的结果

3.如图是某探究小组研究正常人体处在温度变化的环境中,机体散热量变化的曲线图(其中t1前环境温度为25℃,t1后环境温度为10℃)。下列说法中错误的是( )

A. t1前,产热量等于散热量

B. t1后,散热量、产热量一直增加,体温不变

C. t2后,散热量减少,这是体温调节的结果

D. t2后,产热量比t1前的产热量要高

4.健康人的正常体温调节过程如下:环境温度低于体温→感受器→体温调节中枢→效应器→调节活动X。下列关于活动 X 的说明,合理的是( )

A. 皮肤血管舒张 B. 汗液分泌减少 C. 骨骼肌产热减少 D. 适当减少衣裤

5.如图是某探究小组研究正常人体处在温度变化的环境中,机体散热量变化的曲线图(其中t1前环境温度为25℃,t1后环境温度为10℃)。下列说法中错误的是( )

A. t1前,产热量等于散热量 B. t1后,散热量、产热量一直增加,体温不变

C. t2后,散热量减少,这是体温调节的结果 D. t3后,产热量比t1前的产热量要高

6.舒洁同学学了“体温的控制”这节内容后,归纳了以下四句话,其中不当的是( )

A. 人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B. 人类之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热保持动态平衡的结果

C. 当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D. 人体内的产热和散热过程是通过下丘脑来调节的

7.小科学习了《体温的控制》这节内容后,进行了以下归纳,其中不恰当的是( )

A. 人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B. 当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

C. 人体之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热保持动态平衡的结果

D. 人体内的产热和散热过程是通过脑干来调节和控制的

8.舒洁同学学了“体温的控制”这节内容后,归纳了以下四句话,其中不当的是( )

A. 人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B. 人类之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热保持动态平衡的结果

C. 当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D. 人体内的产热和散热过程是通过脑干来调节的

9.下列各组动物中,属于恒温动物的一组是( )。

A. 麻雀和家兔 B. 青蛙和鲸 C. 蛇和鲫鱼 D. 蝗虫和家鸽

10.人体在寒冷的环境里能保持体温恒定,不能依靠的是( )。

A. 皮肤血管扩张,血流量多,皮肤温度升高 B. 皮肤血管收缩,血流量少,皮肤温度降低

C. 骨骼肌不自主地颤抖,使体内热量成倍增加 D. 下丘脑中体温调节中枢的调节和控制

11.鸟类和哺乳类在不同的环境温度下能保持体温恒定的主要意义是( )。

A. 使体内产生更多的热量 B. 增强体内运输氧气的能力

C. 增强对环境的适应能力 D. 使体内的新陈代谢加快

12.12月9日~10日,2017美丽乡村 环浙骑游暨首届江南之巅自行车赛在龙泉市举行。下列是有关运动员在骑车过程中体温调节的说法,其中不正确的是( )

A. 运动员的主要产热器官是骨骼肌 B. 运动员皮肤血管舒张以增加体表散热

C. 运动员的主要散热方式是汗液蒸发 D. 运动员大汗淋漓,原因是体内的产热大于散热

二、填空题

13.白尾黄鼠是沙漠地区的一种哺乳动物,它在高温环境下体温的昼夜变化如图所示。

(1)该动物属于________(选填“恒温”或“变温”)动物;

(2)该动物在6时至9时产热量________(选填“小于”、“等于”或“大于”)散热量;

(3)该动物是通过________(选填“大脑”、“小脑”或“脑干”)中的体温调节中枢来调节体温的。

14.在正常情况下,当人体的皮肤温度低于一定值(如30 ℃)时, (选填“冷”或“热”)感受器开始发放冲动,把体温下降的信息传送到脑内的温度调节中枢,经整合后,会出现代谢率上升、骨骼肌紧张性收缩等反应,使体内产热增加;同时让皮肤血管 (选填“收缩”或“舒张”)和汗腺分泌减少,使散热减少,从而使体温保持相对稳定。

三、解答题

15.不论春夏秋冬,人休的温度基本能保持稳定,这得益于人体体温调控机制。

(1).安静在教室听课的同学产热的主要器官是 。

(2).感冒发烧,也是人体体温自动调控的。小刚某天体温维持在39°C不退,此时产热 散热(填“大于”“小于”或“等 于")。

(3).正常环境中皮肤血管如图所示,当人剧烈运动后,人体皮肤血管的口径变化后类似于ABC中的 , 能让体温保持恒定。

四、实验探究题

16.地球上的动物一般可以分为恒温动物和变温动物两种。恒温动物主要是通过新陈代谢作用来调节体温恒定的;变温动物则通过移动身体获得更多的阳光照射或较高的气(水)温来提高身体的温度。恐龙到底是恒温动物还是变温动物,是科学家经常激烈争论的问题。

科学家甲提出下列论点支持恐龙是恒温动物:

论点一:今天北极圈内的中生代地层中,常发现土生土长的恐龙化石;

论点二:像恒温动物一样,少数恐龙化石也残留有能保温的羽毛结构;

论点三:像恒温的哺乳类动物一样,恐龙化石的骨骼中布满了管状空隙,这是血管的痕迹;

论点四:像恒温的哺乳类动物一样,恐龙化石群中具有较高的猎物/捕食者比值。

科学家乙提出下列论点支持恐龙是变温动物:

论点五:从恐龙化石的尺寸判断,一般来说恐龙的体型都很庞大;

论点六:到了冬天,恐龙就会从严寒的区域迁往气候暖和的区域;

论点七:恐龙具有羽毛,其主要功能是遮住夏天强烈的阳光,而不是防止体温下降;

论点八:今天的许多爬行类动物,其骨骼也有丰富的血管,但一些小型鸟类和哺乳类动物骨骼血管较少。

论点九:今天的变温动物群体中的猎物/捕食者比值,与恒温动物是接近的。

(1)科学家乙提出的5个论点中,哪几项是能反驳科学家甲所提出的论点的 ________。

①论点五 ②论点六 ③论点七 ④论点八

(2)如果科学家乙认为生活在北极圈内的恐龙仍有机会晒到阳光,他的理由是________。

①恐龙随季节迁移 ②恐龙有冬眠的习惯,所以冬季不需要阳光

②随地球板块移动,将恐龙带到低纬度 ④北极圈内有很多北极熊,可供恐龙作为食物

(3)现今地球上除了爬行动物是变温动物外,脊椎动物中还有________类也是变温动物。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 D

【解析】【分析】1、根据曲线图分析,从25℃下降到10℃时,内外温差加大,使得散热量先增加,后通过调节散热量减少。

2、体温的相对恒定是机体产热和散热动态平衡的结果。

3、寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

【解答】A、人体具有维持体温平衡的调节机制,即产热量等于散热量,图中散热量基本不发生变化,说明基本不发生变化,A正确,不符合题意;

B、当环境温度从25℃下降到10℃时,机体与环境的温差变大,散热增加,B正确,不符合题意;

C、时间t2以后,散热量减少,是因为环境寒冷时毛细血管收缩、血流量减少,使得散热量减少是体温平衡调节的结果,C正确,不符合题意;

D、时间在t3以后,散热量减少,同样产热量也减少,但产热量等于散热量使得体温维持相对稳定,D错误,符合题意。

故答案为:D

2.【答案】 A

【解析】【分析】天气寒冷时,人的皮肤散热加快,从而引起体温下降,与此同时,人体各产热器官便加紧产热,给身体补充热量,以维持体温平衡。人体产热的主要部位是内脏和肌肉,人在静止时主要靠内脏的基础代谢产热维持体温,肌肉活动能产生大量热量。

【解答】A、人体在寒冷环境中,体温调节既有神经调节如骨骼肌的战栗、立毛肌的收缩、皮肤毛细血管收缩等,也有体液调节如此时甲状腺激素、肾上腺素分泌增多,促进代谢增强等,A符合题意;

B、人是恒温动物,当人体的温度低于某一值时(32℃),人体的器官将无法正常代谢和工作。当人体深部温度过低时,可直接或间接导致人体死亡,这就是低温症,因此 在极端天气下,运动员由于产热小于散热而患“低温症”,B不符合题意;

C、在寒冷环境中,为了减少散热,人的皮肤血管收缩,血流量减少,散热减少,C不符合题意;

D、人体是一个统一的生命体,体温恒定是产热和散热动态平衡的结果,D不符合题意。

故答案为:A

3.【答案】 B

【解析】【分析】体温调节是指温度感受器接受体内、外环境温度的刺激,通过体温调节中枢的活动,相应地引起内分泌腺、骨骼肌、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变,从而调整机体的产热和散热过程,使体温保持在相对恒定的水平。

【解答】A、由图可知, t1前,散热量是稳定的,这时散热量等于产热量,体温恒定;故A正确;

B、t1后散热量增加,产热量也会增加,t2-t3散热在减少,产热也会减少,体温恒定,所以t1-t3散热量是先增加后减少的;故B错误;

C、处于低温环境中,人体会减少散热,增加产热来维持体温的恒定;故C正确;

D、t2后散热量比t1 高,人的体温是恒定的,散热增加产热也会随之增加;故D正确;

故答案为:B。

4.【答案】 B

【解析】【分析】人体的正常温度为37℃,若体温偏离这一数值,机体就会启动相应的调节机制。

【解答】寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素等分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定,因此活动X是汗液分泌减少,B符合题意。

故答案为:B

5.【答案】 B

【解析】【分析】人体具有维持体温平衡的调节机制,即产热量等于散热量,人体具有维持体温平衡的调节机制,即产热量等于散热量。

【解答】A、t1前,环境温度为25℃时,产热量等于散热量,A不符合题意;

B、从t1到t2 , 环境温度下降,导致散热量增加,t2开始阶段,环境温度下降,通过调节,产热增加,散热减少,保持体温稳定,因此t1后,散热量、产热量并不是一直增加,体温不变,B符合题意;

C、t2后由于温度降低,因此散热量减少,通过调节散热和产热维持相对平衡,这是体温调节的结果,C不符合题意;

D、t3后,由于温度降低,因此产热量比t1前的产热量要高,为了维持体温平衡,D不符合题意。

故答案为:B

6.【答案】 C

【解析】【分析】1、炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

2、体温调节中枢是下丘脑,感觉中枢是大脑皮层。

【解答】人体体温之所以能维持相对稳定,是因为产热过程和散热过程维持相对平衡的缘故,人体体温是指人体内部的平均温度,正常值在37℃左右,当气温低时,汗腺分泌的汗液减少,流经体表的血液减少,就能减少体内热量的散失,保持体内的热量,下丘脑是调节体温的主要中枢,C符合题意。

故答案为:C

7.【答案】 B

【解析】【分析】(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)一体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器-下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)一体温维持相对恒定。

【解答】A.人是恒温动物,人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37°℃左右,A正确。

B.当外界温度高于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式,B错误。

C.人体之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热保持动态平衡的结果,C正确。

D.人的体温一般都为37C左右,这是人体 脑干 中下丘脑体温调节中枢在控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热过程趋于平衡,D正确。

故选B。

8.【答案】 C

【解析】【分析】(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

【解答】A、人是恒温动物,人体的正常体温不管是冬天还是夏天,都相对恒定在37°左右,A正确,不符合题意;

B、人体的产热和散热过程趋于平衡,从而能够维持稳定的体温,B正确,不符合题意;

C、当气温低时,汗腺分泌的汗液减少,流经体表的血液减少,就能减少体内热量的散失,保持体内的热量,C错误,符合题意;

D、人的体温一般都维持在37°左右,这时人体通过神经调节和激素调节控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热趋于平衡, 人体内的产热和散热过程是通过脑干中的体温调节中枢来调节和控制的。D正确,不符合题意。

故答案为:C

9.【答案】 A

【解析】【分析】鸟类、哺乳动物的体温调节机制比较完善,能在环境温度变化的情况下保持体温的相对稳定,属于恒温动物。

【解答】鸟类和哺乳动物属于恒温动物。

故答案为:A

10.【答案】 A

【解析】【分析】调节体温的主要中枢在下丘脑,人体的皮肤、粘膜和内脏器官中分布着能感受温度变化的温度感受器。寒冷时,皮肤血管收缩,减少皮肤的血流量,使皮肤的散热量减少。当相当寒冷时,皮肤的立毛肌收缩,骨骼肌也产生非自主战栗,使产热量增加。炎热时,皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,汗液的分泌增加,汗液蒸发带走热,使散热量增加。

【解答】A、皮肤血管扩张,血流量多,皮肤温度升高,是人体在炎热时增加散热量,A符合题意。

B、皮肤血管收缩,血流量少,皮肤温度 降低,可减少散热量,是人体在寒冷环境里保持体温恒定的方式之一,B不符合题意。

C、骨骼肌不自主地颤抖,可使体内热量成倍增加,是人体在寒冷环境里保持体温恒定的方式之一,C不符合题意。

D、调节体温的中枢主要在下丘脑,它调节和控制着人体产热和散热,D不符合题意。

故答案为:A

11.【答案】 C

【解析】【分析】鸟类和哺乳类等恒温动物体温调节机制比较完善,能在环境温度变化的情况下保持体温的相对稳定,这就使得它们能够适应温度变化较大的环境。而鱼类、两栖类、爬行类等变温动物体内没有自身调节体温的机制。当外界环境的温度升高时,变温动物的代谢率随之升高,体温也逐渐上升,它们便被动地离开不利环境。当外界环境的温度降低时,变温动物的代谢率随之降低,体温也随之下降, 所以它们或是移向日光下取暖来提高体温,或是钻进地下、洞穴中进行冬眠,或是游向温暖水域。

【解答】鸟类和哺乳类在不同的环境温度下能保持体温恒定,这有利于增强其对环境的适应能力。

故答案为:C

12.【答案】 D

【解析】【分析】人是恒温动物,能保持自己的体温恒定,所以只要是健康的人,就一直保持自己产热和散热平衡。

【解答】A、安静时,机体的热量主要是身体内脏器官供应,但在运动时主要是骨骼肌产热,A正确,不符合题意;

B、运动员皮肤里的温度感受器接受刺激后,将兴奋传到下丘脑的体温调节中枢,使皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,也使汗液的分泌增多等,从而使散热增加,B正确,不符合题意;

C、人体剧烈运动时,体内产热增加,出汗是主要的散热方式,C正确,不符合题意;

D、运动员大汗淋漓是因为运动员的运动量大,使得散热量增加,因为人体有体温调节中枢,所以人体内产热总是等于散热的,D错误,符合题意。

故答案为:D

二、填空题

13.【答案】 (1)恒温

(2)大于

(3)脑干

【解析】【分析】鸟类和哺乳动物体内有良好的产热和散热的结构,所以能维持正常的体温,为恒温动物,体温随外界环境的变化而变化属于变温动物。白尾黄鼠属于哺乳动物,它体内具有良好的产热和散热结构来调节体温。

【解答】(1)白尾黄鼠属于哺乳动物,哺乳动物属于恒温动物,它的体温不会随着环境的变化而变化。

(2)由图可知该动物在6时至9时产热量大于散热量。

(3)该动物是通过下丘脑中的体温调节中枢来调节体温的。

故答案为:(1)恒温动物(2)大于(3)下丘脑

14.【答案】 冷;收缩

【解析】【分析】当人体皮肤温度较低时,冷感受器受到刺激会产生兴奋,兴奋经传入神经传到达下丘脑体温调节中枢,该神经中枢把传来的神经冲动进行分析和综合,再产生一种兴奋,这种兴奋经传出神经到达效应器,引起骨骼肌不自主战栗(增加产热)、皮肤毛细血管收缩(减少散热)、汗腺分泌减少(减少散热)。同时还将刺激肾上腺素和甲状腺激素分泌增多,促进其细胞内有机物 (包括脂肪)分解速率加快,增加产热以使体温保持恒定。

【解答】 在正常情况下,当人体的皮肤温度低于一定值(如30 ℃)时,冷感受器开始发放冲动,把体温下降的信息传送到脑内的温度调节中枢,经整合后,会出现代谢率上升、骨骼肌紧张性收缩等反应,使体内产热增加;同时让皮肤血管收缩和汗腺分泌减少,使散热减少,从而使体温保持相对稳定。

故答案为:冷;收缩

三、解答题

15.【答案】 (1)内脏

(2)等于

(3)C

【解析】【分析】皮肤内能调节体温的主要结构是血管和汗腺。当气温高时,汗腺分泌和排出的汗液增多,流经体表的血液增多,就能散失体内的热量;当气温低时,汗腺分泌的汗液减少,皮肤内血管舒张,流经体表的血液减少,就能减少体内热量的散失,保持体内的热量。

【解答】 (1)、 安静时产热的主要器官为内脏 , 运动时产热的主要器官骨骼肌。

(2)、感冒发烧,也是人体体温自动调控的。小刚某天体温维持在39°C不退 ,表明产热与散热相等。

(3) 、当人剧烈运动后,人体皮肤的毛细血管扩张,血流量增加,汗液分泌增多,散失更多的热量,人体散热主要是通过排汗方式进行。此时,皮肤血管的口径应更类似于图C。

故答案为: (1)、 内脏(2)、 等于(3)、 C

四、实验探究题

16.【答案】 (1)②③④

(2)①

(3)两栖类(或鱼类)

【解析】【分析】本题主要考查变温动物和恒温动物区别,从恐龙的各项特点联系解题。

【解答】(1)论点六:到了冬天,恐龙就会从严寒的区域迁往气候暖和的区域,说明恐龙需要获得更高的气温来提高身体的温度,论点七:恐龙具有羽毛,其主要功能是遮住夏天强烈的阳光,而不是防止体温下降,说明恐龙需要较高的气温来提高身体的温度。论点八:今天的许多爬行类动物,其骨骼也有丰富的血管,但一些小型鸟类和哺乳类动物骨骼血管较少,说明恐龙具有爬行类动物(变温动物)具有的特点。

(2)科学家乙认为:到了冬天,恐龙就会从严寒的区域迁往气候暖和的区域,故有机会晒到阳光,A符合题意。

(3)现今地球上除了爬行动物是变温动物外,脊椎动物中还有两栖类、鱼类也是变温动物。

故答案为:(1)②③④(2)①(3)两栖类(或鱼类)

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象