中考语文总复习 古诗词 第17首 饮酒(其五) 课件(15张ppt)

文档属性

| 名称 | 中考语文总复习 古诗词 第17首 饮酒(其五) 课件(15张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 466.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

饮 酒

原文呈现

1

写作背景

2

文学文化常识

3

古诗词曲鉴赏

4

常考名句理解

5

6

知识过关检测

饮 酒

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

【原文呈现】(红色加线字为重难点易错字词)

【写作背景】陶渊明曾做过几次官,但因个性高洁,与污浊的官场格格不入,后辞官回家,归隐田园。《饮酒》是陶渊明弃官归隐后陆续写成的一组五言古诗,为酒后即兴之作,大多直抒胸臆,挥洒真情,实际上是借“饮酒”的话题,写对世事人生的感慨。这组诗共20首,以这一首的格调最为闲雅有致。

【文学文化常识】

陶渊明,一名潜,字元亮,别号“五柳先生”,私谥“靖节”,东晋诗人,田园诗派的创始人。

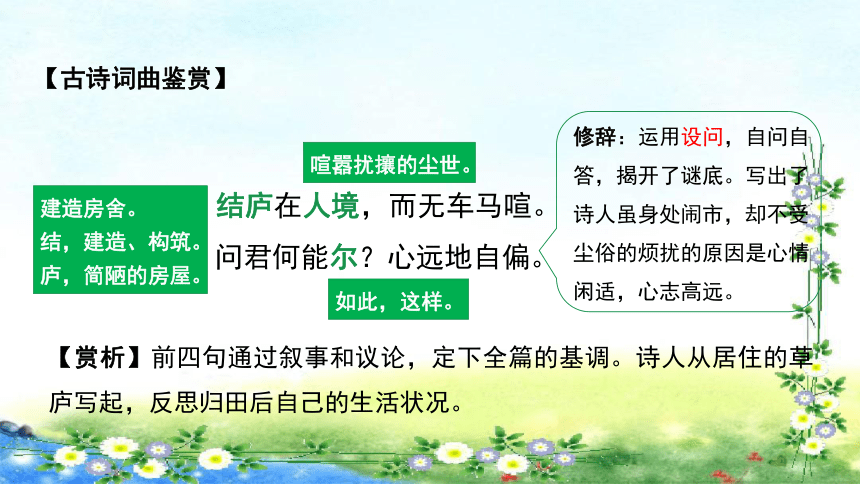

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

【赏析】前四句通过叙事和议论,定下全篇的基调。诗人从居住的草庐写起,反思归田后自己的生活状况。

建造房舍。

结,建造、构筑。庐,简陋的房屋。

【古诗词曲鉴赏】

喧嚣扰攘的尘世。

如此,这样。

修辞:运用设问,自问自答,揭开了谜底。写出了诗人虽身处闹市,却不受尘俗的烦扰的原因是心情闲适,心志高远。

采菊东篱下,

悠然见南山。

【赏析】以对客观景物“菊”“南山”的描写衬托诗人悠闲自得的心情和与世无争的情怀。

闲适淡泊的样子。

炼字:“见”字写出了采菊时无意间偶见南山美景时的随意与自然,表现了诗人内心的自由与惬意。这两句浑然天成,达到了物我合一的化境。

山气日夕佳,

飞鸟相与还。

山间的云气。

傍晚。

【赏析】运用比喻的修辞,以飞鸟自喻,借飞鸟结伴飞返山林,万物自由自在,适性而动的景象,表达出诗人弃官归隐后的自在心境。

此中有真意,

欲辨已忘言。

【赏析】写诗人面对良辰美景神往而又迷惘的情形。“真意”指自然之趣,既表现为山水田园的具体“自然”,也是诗人精神的主观“自然”,即能悠闲自在地生活,不在世俗中迷失自我的自然之趣和人生真谛。

想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

【主旨】本诗融情入景,描绘了诗人在草庐不受世人的打扰,在南山悠闲自在的采菊生活,表现了诗人归隐田园后悠然自得的心境以及对自然风光的喜爱。

采菊东篱下 悠然见南山

山气日夕佳 飞鸟相与还

结庐在人境 而无车马喧

【常考名句理解】

(1)陶渊明《饮酒》(其五)以“______________,________________”写出了人之闲逸而自在,山之静穆而高远,创造了“不知何者为我,何者为物”之境界。

(2)陶渊明《饮酒》(其五)中,描绘傍晚时分山间云气缭绕、鸟儿结伴归巢的诗句是:________________,________________。

(3)陶渊明的《饮酒》中表明诗人决意摆脱尘世的干扰,过闲适恬静生活的诗句是:________________,________________。

1.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)【 】

A.“结庐在人境,而无车马喧”写出诗人没有隐居在深山,而是身居闹市,却不受世俗烦扰。

B.“问君何能尔?心远地自偏”运用了设问的修辞方法,反映诗人超凡脱俗、毫无名利之念的精神世界。

C.“采菊东篱下,悠然见南山”是妙手偶得之笔,可谓浑然天成,不工而工,达到了物我合一的化境。

D.“此中有真意,欲辨已忘言”写诗人面对良辰美景神往而又迷惘的情形,也表达出诗人弃官归隐后淡淡的忧伤。

知识过关检测

课堂检测提能力

【解析】“此中有真意,欲辨已忘言”写出了诗人面对良辰美景神往而又迷惘的情形,并无“弃官归隐后淡淡的忧伤”,D项表述有误。

【答案】D

2.请用生动形象的语言描述“山气日夕佳,飞鸟相与还”所展现的画面。(3分)

3.请从炼字角度品味“采菊东篱下,悠然见南山”的妙处。(3分)

【答案】(3分)示例:太阳下山了,南山笼罩在渐渐升腾的云气之中,显得非常美丽。外出觅食的鸟儿,呼朋引伴,成群结队地飞回巢穴。(用生动的语言描述画面即可给3分,直接翻译句子不给分)

【答案】(3分)示例一:“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡。

示例二:“见”写出了诗人偶然看到南山美景时的随意自然,体现了诗人心灵的自由和惬意。(任选一词,言之有理即可)

1.(八上第25课《诗词五首》P141“思考探究”)关于陶渊明《饮酒》(其五),苏轼这样评述:“因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣。”你怎么理解苏轼的这段话?说说你的想法。

2.(八上第13课《唐诗五首》P63“思考探究”)《使至塞上》的颈联被誉为“独绝千古”,清人黄培芳认为其妙处在于“‘直’‘圆’二字极锤炼,亦极自然”。你怎么理解这一说法?你觉得这两句诗好在哪里?

教材典型设问——炼字

3.(九下第12课《词四首》P61“积累拓展”)仿照示例,从课文中另选几处富有表现力的词句进行点评。

示例:“四面边声连角起”中的“边声”,指边塞特有的种种声音,凄厉而容易引发人的怀乡之情。“边声”以“四面”来形容,更显得无所不在,充塞天地之间,虽不想听却做不到。下面再接上“连角起”,进一步写出这些声音是伴随着军营的号角声发出的,在凄凉之外更添一层悲壮。

饮 酒

原文呈现

1

写作背景

2

文学文化常识

3

古诗词曲鉴赏

4

常考名句理解

5

6

知识过关检测

饮 酒

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

【原文呈现】(红色加线字为重难点易错字词)

【写作背景】陶渊明曾做过几次官,但因个性高洁,与污浊的官场格格不入,后辞官回家,归隐田园。《饮酒》是陶渊明弃官归隐后陆续写成的一组五言古诗,为酒后即兴之作,大多直抒胸臆,挥洒真情,实际上是借“饮酒”的话题,写对世事人生的感慨。这组诗共20首,以这一首的格调最为闲雅有致。

【文学文化常识】

陶渊明,一名潜,字元亮,别号“五柳先生”,私谥“靖节”,东晋诗人,田园诗派的创始人。

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

【赏析】前四句通过叙事和议论,定下全篇的基调。诗人从居住的草庐写起,反思归田后自己的生活状况。

建造房舍。

结,建造、构筑。庐,简陋的房屋。

【古诗词曲鉴赏】

喧嚣扰攘的尘世。

如此,这样。

修辞:运用设问,自问自答,揭开了谜底。写出了诗人虽身处闹市,却不受尘俗的烦扰的原因是心情闲适,心志高远。

采菊东篱下,

悠然见南山。

【赏析】以对客观景物“菊”“南山”的描写衬托诗人悠闲自得的心情和与世无争的情怀。

闲适淡泊的样子。

炼字:“见”字写出了采菊时无意间偶见南山美景时的随意与自然,表现了诗人内心的自由与惬意。这两句浑然天成,达到了物我合一的化境。

山气日夕佳,

飞鸟相与还。

山间的云气。

傍晚。

【赏析】运用比喻的修辞,以飞鸟自喻,借飞鸟结伴飞返山林,万物自由自在,适性而动的景象,表达出诗人弃官归隐后的自在心境。

此中有真意,

欲辨已忘言。

【赏析】写诗人面对良辰美景神往而又迷惘的情形。“真意”指自然之趣,既表现为山水田园的具体“自然”,也是诗人精神的主观“自然”,即能悠闲自在地生活,不在世俗中迷失自我的自然之趣和人生真谛。

想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

【主旨】本诗融情入景,描绘了诗人在草庐不受世人的打扰,在南山悠闲自在的采菊生活,表现了诗人归隐田园后悠然自得的心境以及对自然风光的喜爱。

采菊东篱下 悠然见南山

山气日夕佳 飞鸟相与还

结庐在人境 而无车马喧

【常考名句理解】

(1)陶渊明《饮酒》(其五)以“______________,________________”写出了人之闲逸而自在,山之静穆而高远,创造了“不知何者为我,何者为物”之境界。

(2)陶渊明《饮酒》(其五)中,描绘傍晚时分山间云气缭绕、鸟儿结伴归巢的诗句是:________________,________________。

(3)陶渊明的《饮酒》中表明诗人决意摆脱尘世的干扰,过闲适恬静生活的诗句是:________________,________________。

1.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)【 】

A.“结庐在人境,而无车马喧”写出诗人没有隐居在深山,而是身居闹市,却不受世俗烦扰。

B.“问君何能尔?心远地自偏”运用了设问的修辞方法,反映诗人超凡脱俗、毫无名利之念的精神世界。

C.“采菊东篱下,悠然见南山”是妙手偶得之笔,可谓浑然天成,不工而工,达到了物我合一的化境。

D.“此中有真意,欲辨已忘言”写诗人面对良辰美景神往而又迷惘的情形,也表达出诗人弃官归隐后淡淡的忧伤。

知识过关检测

课堂检测提能力

【解析】“此中有真意,欲辨已忘言”写出了诗人面对良辰美景神往而又迷惘的情形,并无“弃官归隐后淡淡的忧伤”,D项表述有误。

【答案】D

2.请用生动形象的语言描述“山气日夕佳,飞鸟相与还”所展现的画面。(3分)

3.请从炼字角度品味“采菊东篱下,悠然见南山”的妙处。(3分)

【答案】(3分)示例:太阳下山了,南山笼罩在渐渐升腾的云气之中,显得非常美丽。外出觅食的鸟儿,呼朋引伴,成群结队地飞回巢穴。(用生动的语言描述画面即可给3分,直接翻译句子不给分)

【答案】(3分)示例一:“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡。

示例二:“见”写出了诗人偶然看到南山美景时的随意自然,体现了诗人心灵的自由和惬意。(任选一词,言之有理即可)

1.(八上第25课《诗词五首》P141“思考探究”)关于陶渊明《饮酒》(其五),苏轼这样评述:“因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣。”你怎么理解苏轼的这段话?说说你的想法。

2.(八上第13课《唐诗五首》P63“思考探究”)《使至塞上》的颈联被誉为“独绝千古”,清人黄培芳认为其妙处在于“‘直’‘圆’二字极锤炼,亦极自然”。你怎么理解这一说法?你觉得这两句诗好在哪里?

教材典型设问——炼字

3.(九下第12课《词四首》P61“积累拓展”)仿照示例,从课文中另选几处富有表现力的词句进行点评。

示例:“四面边声连角起”中的“边声”,指边塞特有的种种声音,凄厉而容易引发人的怀乡之情。“边声”以“四面”来形容,更显得无所不在,充塞天地之间,虽不想听却做不到。下面再接上“连角起”,进一步写出这些声音是伴随着军营的号角声发出的,在凄凉之外更添一层悲壮。