第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件

文档属性

| 名称 | 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-26 15:01:41 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

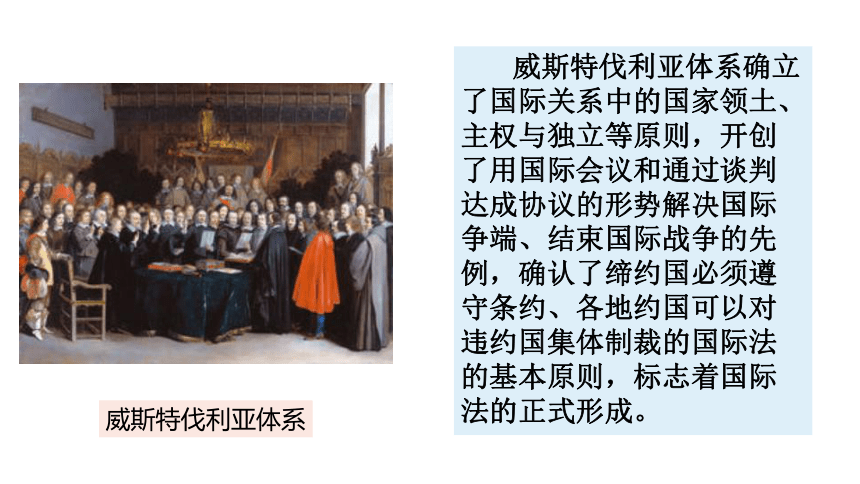

威斯特伐利亚体系确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则,开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形势解决国际争端、结束国际战争的先例,确认了缔约国必须遵守条约、各地约国可以对违约国集体制裁的国际法的基本原则,标志着国际法的正式形成。

威斯特伐利亚体系

第四单元 民族关系与国家关系

第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

近代西方民族国家的产生

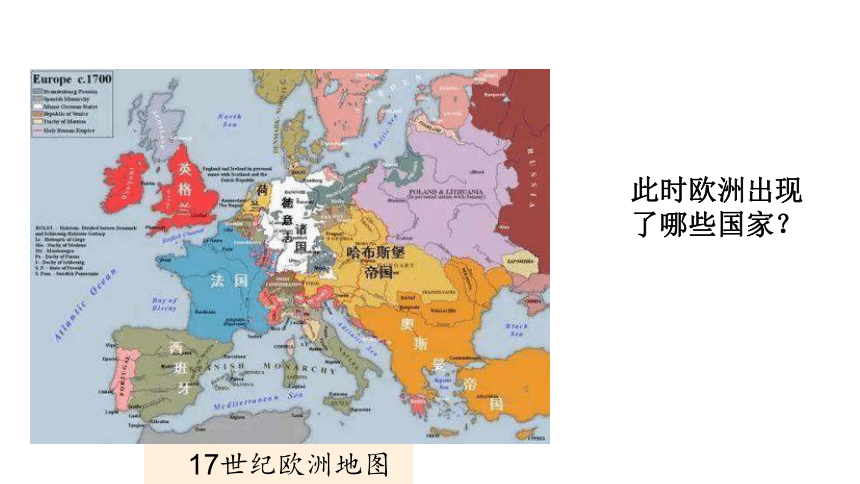

17世纪欧洲地图

此时欧洲出现了哪些国家?

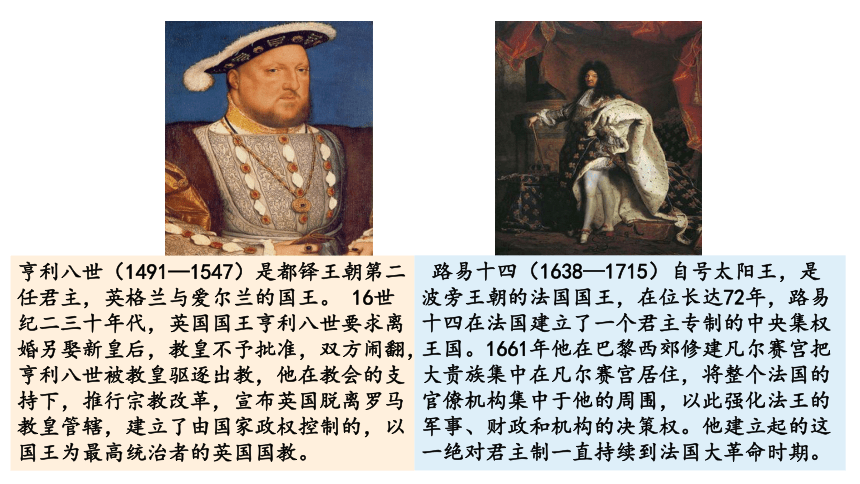

亨利八世(1491—1547)是都铎王朝第二任君主,英格兰与爱尔兰的国王。 16世纪二三十年代,英国国王亨利八世要求离婚另娶新皇后,教皇不予批准,双方闹翻,亨利八世被教皇驱逐出教,他在教会的支持下,推行宗教改革,宣布英国脱离罗马教皇管辖,建立了由国家政权控制的,以国王为最高统治者的英国国教。

路易十四(1638—1715)自号太阳王,是波旁王朝的法国国王,在位长达72年,路易十四在法国建立了一个君主专制的中央集权王国。1661年他在巴黎西郊修建凡尔赛宫把大贵族集中在凡尔赛宫居住,将整个法国的官僚机构集中于他的周围,以此强化法王的军事、财政和机构的决策权。他建立起的这一绝对君主制一直持续到法国大革命时期。

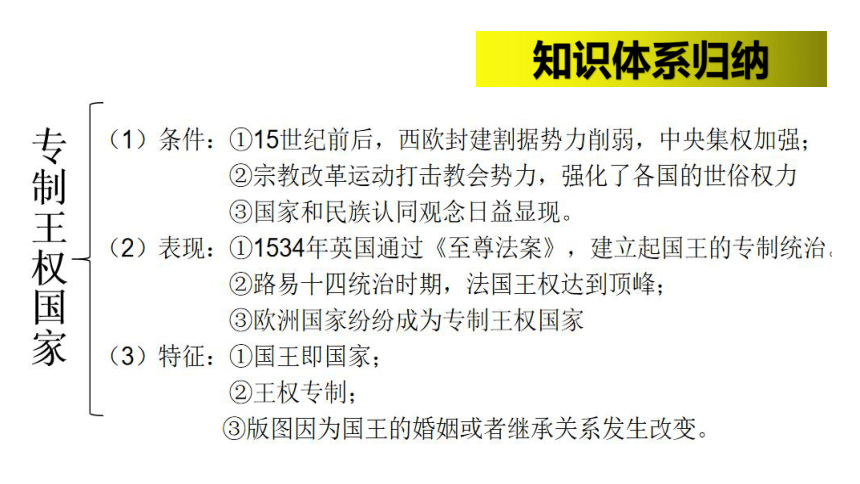

知识体系归纳

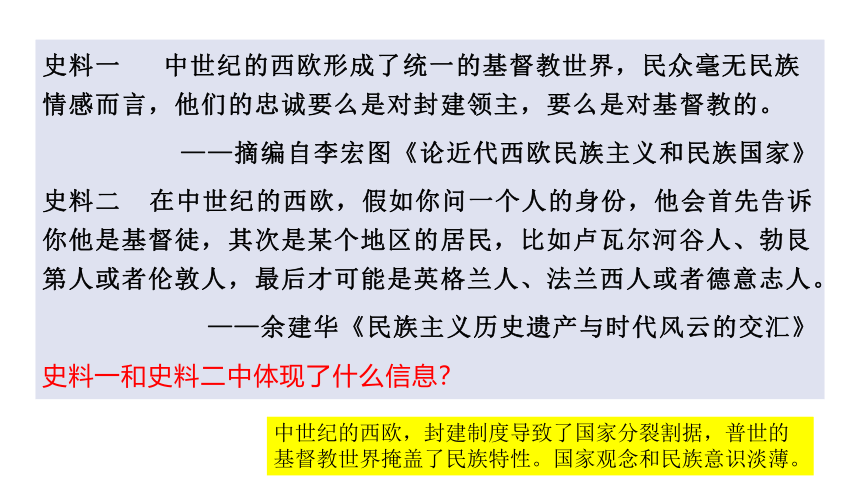

史料一 中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主,要么是对基督教的。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

史料二 在中世纪的西欧,假如你问一个人的身份,他会首先告诉你他是基督徒,其次是某个地区的居民,比如卢瓦尔河谷人、勃艮第人或者伦敦人,最后才可能是英格兰人、法兰西人或者德意志人。

——余建华《民族主义历史遗产与时代风云的交汇》

史料一和史料二中体现了什么信息?

中世纪的西欧,封建制度导致了国家分裂割据,普世的基督教世界掩盖了民族特性。国家观念和民族意识淡薄。

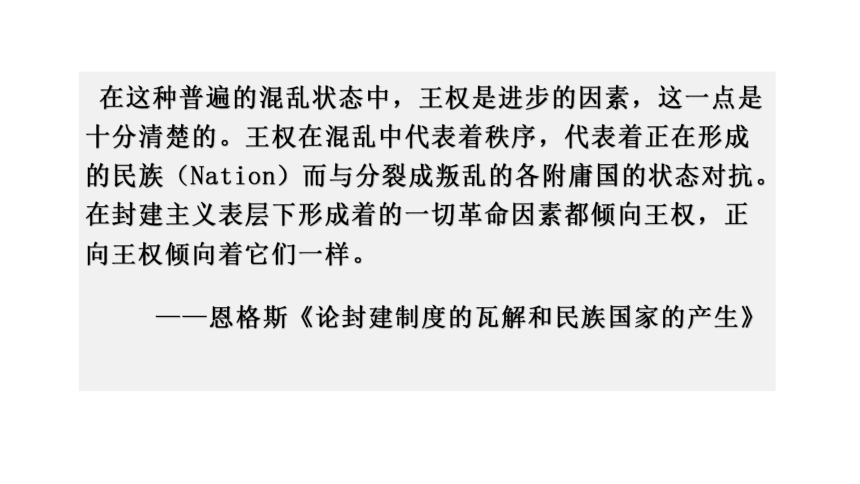

在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族(Nation)而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。在封建主义表层下形成着的一切革命因素都倾向王权,正向王权倾向着它们一样。

——恩格斯《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》

《马赛曲》曲谱

(1792年)

法国国旗

(1794年)

贞德像

(1412-1431)

以法国为例,谈谈法国为什么会从专制王权国家发展为民族国家,以及民族国家的表现?

知识体系归纳

根据史料并结合所学知识,分析推动欧洲近代民族国家形成的历史条件。

史料一 1525年马丁·路德的德语版《圣经》出版之后,德文《圣经》广泛传播于西欧,1541年瑞典语《圣经》出版。1550年丹麦语《圣经》出版,1584年斯洛文尼亚语《圣经》出版。法国、英国、荷兰、意大利、西班牙、瑞士、丹麦等国在16世纪都出现了自己民族语的《圣经》译本。

——张洁颖《从翻译角度看宗教改革和语言革命》

史料二 1793年,一位年轻的雅各宾派士兵给他的母亲的信中写道:当祖国召唤我们去保卫她时我们应该冲到她跟前就像我会冲向一顿美餐一样。我们的生命和才能并不属于我们。所有一切都属于民族,属于祖国。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

史料三 在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,批判君主专制毫不考虑民族和国家的利益,剥夺了民众的自由和平等,否认君主是民族和国家的象任,也否认王朝国家是自己的祖国,发出了“专制之下无祖国”呼声,指出只有当臣民成为公民,成为国家的成员,民族共同体才会存在,祖国才会存在。在启蒙思想指导下,法国大革命爆发。由于等级制度和专制制度被摧毁,宣布了主权在民,人人平等,国家成为大家共同拥有的祖国,“等级和阶级都不复存在,全体法国人组成了法兰西民族”。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

根据史料并结合所学知识,分析推动欧洲近代民族国家形成的历史条件。

条件:资本主义经济发展;统一市场的形成;新航路开辟及早期殖民扩张;专制王权的兴起发展;民族语言的使用;民族文化发展;民族意识增强;文艺复兴与宗教改革、启蒙运动的影响;市民阶层(资产阶级)力量壮大;资产阶级革命或改革等。

在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”。启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

——摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

民族国家:是指近代以来通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的、由单一民族或多民族组成的、主权独立、有确定的领土疆域、统一的国内市场和国民经济、全民族通用的语言和国民的文化认同等的国家形态。

民族主义:即指以自我民族利益为基础的思想或运动。

名

词

阐

释

史料一 民族主义直到西欧资产阶级开始分享或获得全部权力时,才呈现出其近代的形式。由于西欧的资产阶级是以国家的名义分享或获得全部权力的,因而国家也就不再是国王、国王的领土和国王的臣民。更确切地说,国家这时已经是由公民(19世纪末以前仅指有财产的公民)组成的。

史料二 民族主义的这种近代形式在法国革命时代和拿破仑时期得到了最大的促进。革命的领袖们为了在欧洲的旧政权的进攻中生存下来,不得不动员国民军队-----由乐于并渴望为祖国而战的、有政治觉悟的公民组成的军队。法国革命还以其他几种方式促进了民族主义的发展,它要求所有的法国公民都说法语(即“中央的或国家的语言”),来代替许多地区方言,并建立了公立小学,教授法语并灌输对国家的热爱……法国革命还创立了国旗、国歌和国家节日之类的民族主义仪式和象征。

——两则史料均摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据史料一、二并结合所学知识,概括西欧近代民族国家的基本特征。

特征:民族即国家,国家由公民组成;

摆脱封建专制主义统治,资产阶级掌握国家政权;

有统一的民族语言、确定的领土疆域、

统一的国内市场和国民经济、国民的文化认同;

有爱国主义精神;

有国旗、国歌和国家节日等民族主义仪式和象征等。

史料三 民族主义最初是欧洲资本主义上升时期一种以反对封建专制、建立独立统一的资产阶级民族国家为核心的思想。自其产生之日起,就与战争有不解之缘。民族主义作为资产阶级进行反封建的资产阶级民主革命的政治和精神武器,是一面革命的旗帜,具有很大历史进步性。……但是,民族主义本身却带有不可克服的狭隘性和排他性,使它的“视野”无法越出本民族(利益)的范围,往往把本民族的利益和文化建立在践踏其他民族利益和文化的基础之上;同时,民族主义还具有潜在的、强烈的扩张性,一旦国家间有矛盾,民族主义便会膨胀为大民族主义。如泛日耳曼主义、泛斯拉夫主义等,帝国主义(包括殖民主义)、大国沙文主义、军国主义等,一定程度上是其衍生物。正因如此,“当西欧民族国家建成之后,民族主义就转化成为一种带有侵略性的殖民侵略和扩张的学说”。民族主义逐渐蜕变为欧美列强对外扩张、争夺霸权的理论根据和精神动力。

——《民族主义与二十世纪的战争》

根据史料三并结合所学知识,分析民族主义对欧洲历史发展所产生的影响。

影响:

积极:民族主义推动了欧洲资产阶级反封建斗争,凝聚了民众,有利于民族独立和社会治理,促进了西方国家的发展和社会的进步;

消极:但民族主义带有狭隘性和排他性,也为统治者绑架民众的意志,走向民族沙文主义,导致对其他民族利益和文化的践踏(例如对犹太民族的种族灭绝政策);同时民族主义带有强烈的扩张性,导致欧洲列强对外殖民扩张和争夺霸权(例如第一次世界大战爆发)。

国际法的形成发展与外交制度的建立

国际法:“即国际社会之法,或者是在国家之间的相互交往关系中所接受的具有法律约束力的习惯和条约规则。简单说来,是有关国家之间的法律,是调节两个以上国家之间相互关系、有一定均束力的法律系统。

——牛津法律大辞典

▲思考:从概念来看,国际法具有哪些特征?

适用主体是国家。它是各国通过协议共同制定的。

具有一定约束力。

表

格

展

示

时

间

轴

展

示

史料一 自大航海时代起,由于航海技术的发展和人类科技的不断进步,各国之间的交往日渐频繁。随着这种国与国之间的距离“越来越近”,无论是政府间的往来还是民间的跨境贸易往来,以及对跨境流动的自然人的管理,都开始成为各国重点关注的领域。

——谢浩然《再论国际法的起源和发展》

史料二 1530年以后,欧洲进人所谓“宗教战争”时代。这种以军政革命为诱因而爆发的战争成为早期近代欧洲国际政治的核心,各国新兴君主为广开财源以宗教信仰为借口对土地和黄金等财富展开激烈争夺。

——陶永新《从万民法到国际法》

根据史料并结合所学知识,指出国际法兴起的背景。

根据史料并结合所学知识,指出国际法兴起的背景。

原因:民族国家纷纷建立;

国家间交往频繁;

战争等国家间冲突增多。

荷兰政治思想家雨果·格劳秀斯(1583—1645)认为,国家间的交往不应以强力作为基础,而应以各国都接受的国际法为基础,国际法的准则应该是正义和公理。1625年,格劳秀斯发表《战争与和平法》成为当时国际关系的重要法律依据,逐步为各国统治者所接受。……1648年,威斯特伐利亚和会的召开和《威斯特伐利亚和约》的签订,开创了以国际会议形式结束国际争端和国际战争的先例。在欧洲确立了常驻代表机关制度。……造就了一个“具有固定领土、中央行政组织和合法使用垄断武力的主权国家”构成的国际体系。……18世纪,西方各国都建立起单独的外交机构。1708年,英国通过了《外交优惠法案》,提出了外交官执行公务时不得加以阻碍的条文。1815年维也纳会议正式通过了《关于外交人员等级的章程》,规定了大使、公使、代办三级外交代表制度。

——摘编自《西方近代外交体制形成》

根据材料并结合所学,概括欧洲近代外交体制形成的特点。

特点:以主权国家为主体;

遵循国际法的准则(或以国际法为基础);

确立常驻外国使节制度;

设立专门外交机构;

开创和平(会议)解决国际争端的先例

外交规范化、法制化等。

传统国际法将战争看作是推行国家政策、解决国际争端的合法手段。进入20世纪,这种传统观念逐步被否定。1919年,《国际联盟盟约》提出各缔约国要“承担不从事战争之义务”。1928年,《巴黎非战公约》否定了“战争权”的合法性,明确表达了世界各国力求避免战争的共同追求。二战后,《联合国宪章》将“维护国际和平与安全”作为联合国的首要宗旨。1970年的《国际法原则宣言》和1974年的《关于侵略定义的决议》为制止侵略提供了法律武器。根据现代国际法,和平解决国际争端方法主要包括谈判的协调,斡旋与调停,调查与调解,仲裁,司法解决,通过联合国、区域组织以及区域办法解决等等。但国际法依然不断地经受着挑战与考验。爱好和平的世界人民期待着国际法效力的加强、联合国权威的提高,而这将是一个漫长的过程。

——摘编自杨和平《20世纪:战争、和平与国际法》等

(1)根据史料结合所学知识,概括20世纪国际法的发展趋势,并探讨国际法的发展对世界和平与发展的影响。

(1)趋势:①逐渐否定主权国家的“战争权”;②渐进性与动态发展;③以避免战争、维护国际和平与安全为中心内容;④国际法的内容范围逐渐扩大;⑤解决国际争端的方式多样化;⑥国际法的权威性逐渐增强。等。

影响:国际法的形成为国际关系确立了规则,为用和平方式解决国际争端、减少战争行为、维护世界和平与发展作出了积极贡献。

但国际法的实施仍然有很多局限性。

(2)根据史料并结合所学知识,说明二战后国际法推行面临的机遇与挑战。

(2)机遇:①联合国的建立与发展;②区域性组织的不断增多和推动;③和平与发展逐渐成为主流;④经济全球化推动国际合作与交流;⑤维护世界和平的因素不断增长。

挑战:①霸权主义和强权政治;②恐怖主义;③地区冲突;④南北发展不平衡;⑤国际政治经济新秩序尚未建立;⑥一些西方大国坚持“冷战”思维;⑦联合国制裁能力有限;⑧难民问题,等。

板

书

设

计

要求:在“国际法与中国”“外交制度与中国”中,任选一个主题进行自主研究,说明中国由自大自闭到逐渐适用国际法,发展外交制度,融入国际社会的历程,以及从中得到的历史启示。

建议:小组合作,成果共享。

预期成果:小论文、PPT、微视频等。

成果反馈:ABC三个等级。A等级成果在学校网站推广并颁发证书。

课后探究

威斯特伐利亚体系确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则,开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形势解决国际争端、结束国际战争的先例,确认了缔约国必须遵守条约、各地约国可以对违约国集体制裁的国际法的基本原则,标志着国际法的正式形成。

威斯特伐利亚体系

第四单元 民族关系与国家关系

第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

近代西方民族国家的产生

17世纪欧洲地图

此时欧洲出现了哪些国家?

亨利八世(1491—1547)是都铎王朝第二任君主,英格兰与爱尔兰的国王。 16世纪二三十年代,英国国王亨利八世要求离婚另娶新皇后,教皇不予批准,双方闹翻,亨利八世被教皇驱逐出教,他在教会的支持下,推行宗教改革,宣布英国脱离罗马教皇管辖,建立了由国家政权控制的,以国王为最高统治者的英国国教。

路易十四(1638—1715)自号太阳王,是波旁王朝的法国国王,在位长达72年,路易十四在法国建立了一个君主专制的中央集权王国。1661年他在巴黎西郊修建凡尔赛宫把大贵族集中在凡尔赛宫居住,将整个法国的官僚机构集中于他的周围,以此强化法王的军事、财政和机构的决策权。他建立起的这一绝对君主制一直持续到法国大革命时期。

知识体系归纳

史料一 中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主,要么是对基督教的。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

史料二 在中世纪的西欧,假如你问一个人的身份,他会首先告诉你他是基督徒,其次是某个地区的居民,比如卢瓦尔河谷人、勃艮第人或者伦敦人,最后才可能是英格兰人、法兰西人或者德意志人。

——余建华《民族主义历史遗产与时代风云的交汇》

史料一和史料二中体现了什么信息?

中世纪的西欧,封建制度导致了国家分裂割据,普世的基督教世界掩盖了民族特性。国家观念和民族意识淡薄。

在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族(Nation)而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。在封建主义表层下形成着的一切革命因素都倾向王权,正向王权倾向着它们一样。

——恩格斯《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》

《马赛曲》曲谱

(1792年)

法国国旗

(1794年)

贞德像

(1412-1431)

以法国为例,谈谈法国为什么会从专制王权国家发展为民族国家,以及民族国家的表现?

知识体系归纳

根据史料并结合所学知识,分析推动欧洲近代民族国家形成的历史条件。

史料一 1525年马丁·路德的德语版《圣经》出版之后,德文《圣经》广泛传播于西欧,1541年瑞典语《圣经》出版。1550年丹麦语《圣经》出版,1584年斯洛文尼亚语《圣经》出版。法国、英国、荷兰、意大利、西班牙、瑞士、丹麦等国在16世纪都出现了自己民族语的《圣经》译本。

——张洁颖《从翻译角度看宗教改革和语言革命》

史料二 1793年,一位年轻的雅各宾派士兵给他的母亲的信中写道:当祖国召唤我们去保卫她时我们应该冲到她跟前就像我会冲向一顿美餐一样。我们的生命和才能并不属于我们。所有一切都属于民族,属于祖国。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

史料三 在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,批判君主专制毫不考虑民族和国家的利益,剥夺了民众的自由和平等,否认君主是民族和国家的象任,也否认王朝国家是自己的祖国,发出了“专制之下无祖国”呼声,指出只有当臣民成为公民,成为国家的成员,民族共同体才会存在,祖国才会存在。在启蒙思想指导下,法国大革命爆发。由于等级制度和专制制度被摧毁,宣布了主权在民,人人平等,国家成为大家共同拥有的祖国,“等级和阶级都不复存在,全体法国人组成了法兰西民族”。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

根据史料并结合所学知识,分析推动欧洲近代民族国家形成的历史条件。

条件:资本主义经济发展;统一市场的形成;新航路开辟及早期殖民扩张;专制王权的兴起发展;民族语言的使用;民族文化发展;民族意识增强;文艺复兴与宗教改革、启蒙运动的影响;市民阶层(资产阶级)力量壮大;资产阶级革命或改革等。

在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”。启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

——摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

民族国家:是指近代以来通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的、由单一民族或多民族组成的、主权独立、有确定的领土疆域、统一的国内市场和国民经济、全民族通用的语言和国民的文化认同等的国家形态。

民族主义:即指以自我民族利益为基础的思想或运动。

名

词

阐

释

史料一 民族主义直到西欧资产阶级开始分享或获得全部权力时,才呈现出其近代的形式。由于西欧的资产阶级是以国家的名义分享或获得全部权力的,因而国家也就不再是国王、国王的领土和国王的臣民。更确切地说,国家这时已经是由公民(19世纪末以前仅指有财产的公民)组成的。

史料二 民族主义的这种近代形式在法国革命时代和拿破仑时期得到了最大的促进。革命的领袖们为了在欧洲的旧政权的进攻中生存下来,不得不动员国民军队-----由乐于并渴望为祖国而战的、有政治觉悟的公民组成的军队。法国革命还以其他几种方式促进了民族主义的发展,它要求所有的法国公民都说法语(即“中央的或国家的语言”),来代替许多地区方言,并建立了公立小学,教授法语并灌输对国家的热爱……法国革命还创立了国旗、国歌和国家节日之类的民族主义仪式和象征。

——两则史料均摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据史料一、二并结合所学知识,概括西欧近代民族国家的基本特征。

特征:民族即国家,国家由公民组成;

摆脱封建专制主义统治,资产阶级掌握国家政权;

有统一的民族语言、确定的领土疆域、

统一的国内市场和国民经济、国民的文化认同;

有爱国主义精神;

有国旗、国歌和国家节日等民族主义仪式和象征等。

史料三 民族主义最初是欧洲资本主义上升时期一种以反对封建专制、建立独立统一的资产阶级民族国家为核心的思想。自其产生之日起,就与战争有不解之缘。民族主义作为资产阶级进行反封建的资产阶级民主革命的政治和精神武器,是一面革命的旗帜,具有很大历史进步性。……但是,民族主义本身却带有不可克服的狭隘性和排他性,使它的“视野”无法越出本民族(利益)的范围,往往把本民族的利益和文化建立在践踏其他民族利益和文化的基础之上;同时,民族主义还具有潜在的、强烈的扩张性,一旦国家间有矛盾,民族主义便会膨胀为大民族主义。如泛日耳曼主义、泛斯拉夫主义等,帝国主义(包括殖民主义)、大国沙文主义、军国主义等,一定程度上是其衍生物。正因如此,“当西欧民族国家建成之后,民族主义就转化成为一种带有侵略性的殖民侵略和扩张的学说”。民族主义逐渐蜕变为欧美列强对外扩张、争夺霸权的理论根据和精神动力。

——《民族主义与二十世纪的战争》

根据史料三并结合所学知识,分析民族主义对欧洲历史发展所产生的影响。

影响:

积极:民族主义推动了欧洲资产阶级反封建斗争,凝聚了民众,有利于民族独立和社会治理,促进了西方国家的发展和社会的进步;

消极:但民族主义带有狭隘性和排他性,也为统治者绑架民众的意志,走向民族沙文主义,导致对其他民族利益和文化的践踏(例如对犹太民族的种族灭绝政策);同时民族主义带有强烈的扩张性,导致欧洲列强对外殖民扩张和争夺霸权(例如第一次世界大战爆发)。

国际法的形成发展与外交制度的建立

国际法:“即国际社会之法,或者是在国家之间的相互交往关系中所接受的具有法律约束力的习惯和条约规则。简单说来,是有关国家之间的法律,是调节两个以上国家之间相互关系、有一定均束力的法律系统。

——牛津法律大辞典

▲思考:从概念来看,国际法具有哪些特征?

适用主体是国家。它是各国通过协议共同制定的。

具有一定约束力。

表

格

展

示

时

间

轴

展

示

史料一 自大航海时代起,由于航海技术的发展和人类科技的不断进步,各国之间的交往日渐频繁。随着这种国与国之间的距离“越来越近”,无论是政府间的往来还是民间的跨境贸易往来,以及对跨境流动的自然人的管理,都开始成为各国重点关注的领域。

——谢浩然《再论国际法的起源和发展》

史料二 1530年以后,欧洲进人所谓“宗教战争”时代。这种以军政革命为诱因而爆发的战争成为早期近代欧洲国际政治的核心,各国新兴君主为广开财源以宗教信仰为借口对土地和黄金等财富展开激烈争夺。

——陶永新《从万民法到国际法》

根据史料并结合所学知识,指出国际法兴起的背景。

根据史料并结合所学知识,指出国际法兴起的背景。

原因:民族国家纷纷建立;

国家间交往频繁;

战争等国家间冲突增多。

荷兰政治思想家雨果·格劳秀斯(1583—1645)认为,国家间的交往不应以强力作为基础,而应以各国都接受的国际法为基础,国际法的准则应该是正义和公理。1625年,格劳秀斯发表《战争与和平法》成为当时国际关系的重要法律依据,逐步为各国统治者所接受。……1648年,威斯特伐利亚和会的召开和《威斯特伐利亚和约》的签订,开创了以国际会议形式结束国际争端和国际战争的先例。在欧洲确立了常驻代表机关制度。……造就了一个“具有固定领土、中央行政组织和合法使用垄断武力的主权国家”构成的国际体系。……18世纪,西方各国都建立起单独的外交机构。1708年,英国通过了《外交优惠法案》,提出了外交官执行公务时不得加以阻碍的条文。1815年维也纳会议正式通过了《关于外交人员等级的章程》,规定了大使、公使、代办三级外交代表制度。

——摘编自《西方近代外交体制形成》

根据材料并结合所学,概括欧洲近代外交体制形成的特点。

特点:以主权国家为主体;

遵循国际法的准则(或以国际法为基础);

确立常驻外国使节制度;

设立专门外交机构;

开创和平(会议)解决国际争端的先例

外交规范化、法制化等。

传统国际法将战争看作是推行国家政策、解决国际争端的合法手段。进入20世纪,这种传统观念逐步被否定。1919年,《国际联盟盟约》提出各缔约国要“承担不从事战争之义务”。1928年,《巴黎非战公约》否定了“战争权”的合法性,明确表达了世界各国力求避免战争的共同追求。二战后,《联合国宪章》将“维护国际和平与安全”作为联合国的首要宗旨。1970年的《国际法原则宣言》和1974年的《关于侵略定义的决议》为制止侵略提供了法律武器。根据现代国际法,和平解决国际争端方法主要包括谈判的协调,斡旋与调停,调查与调解,仲裁,司法解决,通过联合国、区域组织以及区域办法解决等等。但国际法依然不断地经受着挑战与考验。爱好和平的世界人民期待着国际法效力的加强、联合国权威的提高,而这将是一个漫长的过程。

——摘编自杨和平《20世纪:战争、和平与国际法》等

(1)根据史料结合所学知识,概括20世纪国际法的发展趋势,并探讨国际法的发展对世界和平与发展的影响。

(1)趋势:①逐渐否定主权国家的“战争权”;②渐进性与动态发展;③以避免战争、维护国际和平与安全为中心内容;④国际法的内容范围逐渐扩大;⑤解决国际争端的方式多样化;⑥国际法的权威性逐渐增强。等。

影响:国际法的形成为国际关系确立了规则,为用和平方式解决国际争端、减少战争行为、维护世界和平与发展作出了积极贡献。

但国际法的实施仍然有很多局限性。

(2)根据史料并结合所学知识,说明二战后国际法推行面临的机遇与挑战。

(2)机遇:①联合国的建立与发展;②区域性组织的不断增多和推动;③和平与发展逐渐成为主流;④经济全球化推动国际合作与交流;⑤维护世界和平的因素不断增长。

挑战:①霸权主义和强权政治;②恐怖主义;③地区冲突;④南北发展不平衡;⑤国际政治经济新秩序尚未建立;⑥一些西方大国坚持“冷战”思维;⑦联合国制裁能力有限;⑧难民问题,等。

板

书

设

计

要求:在“国际法与中国”“外交制度与中国”中,任选一个主题进行自主研究,说明中国由自大自闭到逐渐适用国际法,发展外交制度,融入国际社会的历程,以及从中得到的历史启示。

建议:小组合作,成果共享。

预期成果:小论文、PPT、微视频等。

成果反馈:ABC三个等级。A等级成果在学校网站推广并颁发证书。

课后探究

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理