第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-26 16:19:09 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

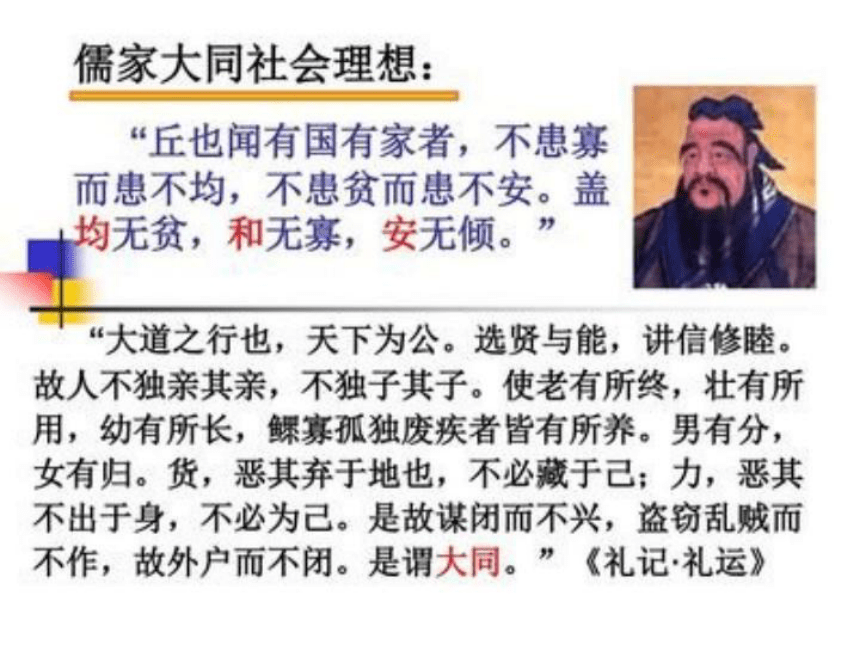

中国古代的户籍制度与社会治理

1、天下为公的社会制度。

2、选贤与能的管理体制。

3、讲信修睦的人际关系。

4、人得其所的社会保障。

5、人人为公的社会道德。

6、各尽其力的劳动态度。

教学目标

1. 运用唯物史观分析中国古代户籍制度演变的原因,认识古代政府管理户籍的根本目的,使学生认识到经济基础决定上层建筑。

2. 从时空角度梳理中国古代基层组织的发展历程;理解中国古代基层组织有特定的时代特点。

3. 通过分析户籍简、手实、户籍文书、户帖、黄册等实物史料,了解中国古代户籍制度的演变历程,树立实证精神,客观的认识历史。

4. 从历史解释角度认识中国古代社会救济和优抚政策的特点。

5. 密切联系实际,聚焦精准扶贫,增强社会责任感,塑造家国情怀。

重点、难点

重点:中国古代的户籍制度、基层组织、社会救济与优抚政策

难点:中国古代户籍制度演变的原因;中国古代基层组织的主要任务;中国古代社会救济的特点

本课的结构

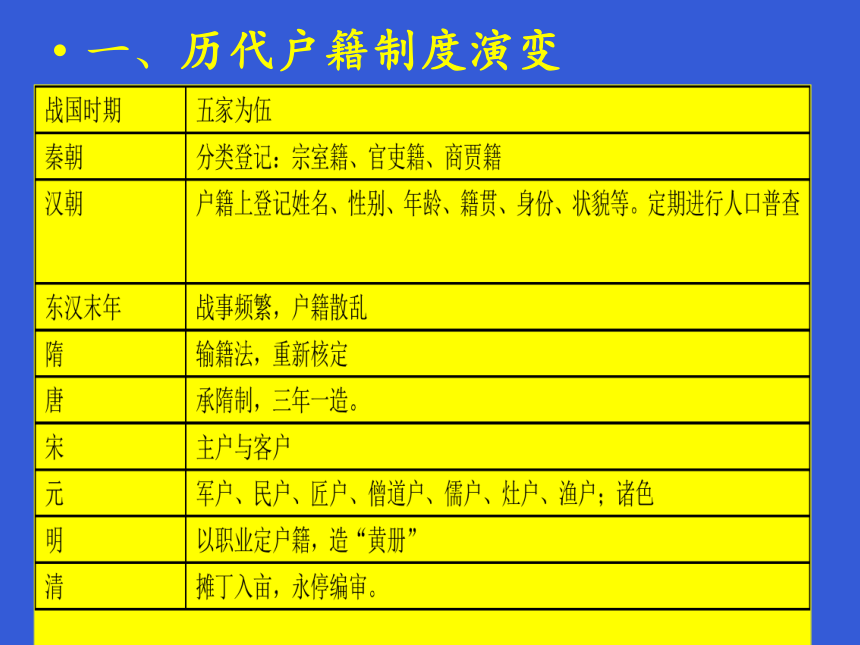

一、历代户籍制度演变

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

一、历代户籍制度演变

【综合探究一】中国古代户籍制度的主要功能及其演变特点

功能:征发民力;控制人民;征收赋税、徭役;统计人丁。

延伸:古代政府管理户籍的根本目的是掌握人口变动情况,以便征发赋税。

特点:历史悠久,由复杂到简单;户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;与土地和赋税制度逐渐分离;传统户籍制度逐渐被废除。

2、根据教材结合所学知识分析东晋、宋朝户籍变化原因

东晋户籍变化原因:

⑴政治中心南移;⑵政府重视开发江南;⑶北方人口大量南迁。

宋朝户籍变化原因:

⑴土地制度变化;⑵商品经济发展,城市兴盛;⑶社会贫富分化加剧。

据材料并结合所学知识,运用唯物史观分析中国古代

中央集权制度的不断强化;

统治者的改革;

农民的反抗斗争;

商品经济的发展;

土地兼并和租佃关系的演变;

财政危机;

重农抑商思想的影响。

二、历代基层组织与社会治理

综合探究二]

材料:(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

根据材料,概括清代基层治理的特点。

特点:⑴组织严密(层级分明);⑵职责清晰;⑶乡绅发挥较大作用(公举有名望的乡绅出任“三长”);⑷ “三长”(基层管理人员)定期更换;⑸乡里制与保甲制合一。

三、历代社会救济与优抚政策

(一)封建时代实施社会救济与优抚政策的原因有哪些?

(二)封建时代的社会救济与优抚政策有哪些特点?并举例说明。

(一)封建时代实施社会救济与优抚政策的原因有哪些?

1.古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

2.传统思想文化的影响:⑴孟子尖锐批评了统治者“途有饿莩而不知发”的行为;⑵《墨子 七患》说“仓无备粟,不可以待凶饥”;⑶中国有尊老养老的传统;⑷宗法社会结构的作用。

3.统治者为争取民心(促进政权认同),维护统治的政治需要。

(二)封建时代的社会救济与优抚政策有哪些特点?并举例说明。

1.历代社会救济的主体是(掌握大量资源的)政府,民间社会处于辅助地位。

2.政府制定相关法律和制度,并设立专门机构实施救助,体现一定的社会文明。如汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价;明朝《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定;政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构,如唐朝的养病坊、宋朝的福田院、元朝的众济院、明清的养济院。

3.社会救济方式多种多样:有⑴积储备荒,⑵政府设专门机构实施救助,⑶宗族内部救济;⑷慈善机构实施救济;⑸以富济贫,等等。

4.封建时代的社会救济主要由政府实施。宋朝以后,宗族、慈善组织的作用逐渐增大。

5.政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应;社会力量的救济活动侧重于日常生活中的赈济。

[综合探究三]

材料:社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏尅减者,以监守自盗论。

根据材料概括明清时期救济制度的特点。(6分)

特点:①政府主导;②设置救济机构;③立法保障;④因类而异;⑤体现传统文化。(任答3点6分)

小结:经济基础决定上层建筑,从中国古代户籍制度以及社会治理的发展演变来看,我们能够很明显的看出,制度随着经济的变化在一步一步完善。21世纪中国,我户籍制度和社会治理也依然是优秀且先进的。古人对理想社会的构想在今天已经实现,今天的中国,中国共产党领导全国人民为实现“两个一百年”的奋斗目标斗志昂扬,我们有理由相信,我们的生活会越来越好!

当堂练习

1、有学者认为,在中国古代社会,官府对县以下的乡村管辖,基本限于征徭课税和维护治安,对乡村的其他事务并不过多干涉,乡村基本实行自治,这种自治社会也是一种自律社会。可以作为这一观点依据的是 ( )

A.国家政权的长期稳定

B.宗法教化形成的文化认同

C.法律制度的健全完备

D.乡村社会脱离政府的管控

当堂练习

2、《明太祖实录》有一段圣旨:“今天下已定,而民数未核实,其命户部籍天下户口,每户给以户帖。”而中国第一历史档案馆藏明代户帖原件所录圣旨为:“说与户部官知道,如今天下太平了也,止是户口不明白俚(哩)。教中书(省)置下天下户口的勘合文簿、户帖,你每(们)户部家出榜,去教那有司官将他所管的应有百姓,都教入官,附名字,写着他家人口多少。写得真,着与那百姓一个户帖。”这说明( )

A.《实录》与《户帖》,都是第二手史料

B.官方原始记录与口述史料,需仔细甄别使用

C.第一则材料是文献史料,更具有历史的实录感

D.第二则材料是实物史料,更能反映历史的原貌

当堂练习3、

材料一 宋代一些地方实行乡约制度。其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度,明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。(12分)

(1)变化:宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容;(3分)乡约组织从民间自发建立到由地方官吏推动设立。(3分)

作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理;(2分)有利于发展生产;(2分)促进了儒家文化和传统道德的传播。(2分)

中国古代的户籍制度与社会治理

1、天下为公的社会制度。

2、选贤与能的管理体制。

3、讲信修睦的人际关系。

4、人得其所的社会保障。

5、人人为公的社会道德。

6、各尽其力的劳动态度。

教学目标

1. 运用唯物史观分析中国古代户籍制度演变的原因,认识古代政府管理户籍的根本目的,使学生认识到经济基础决定上层建筑。

2. 从时空角度梳理中国古代基层组织的发展历程;理解中国古代基层组织有特定的时代特点。

3. 通过分析户籍简、手实、户籍文书、户帖、黄册等实物史料,了解中国古代户籍制度的演变历程,树立实证精神,客观的认识历史。

4. 从历史解释角度认识中国古代社会救济和优抚政策的特点。

5. 密切联系实际,聚焦精准扶贫,增强社会责任感,塑造家国情怀。

重点、难点

重点:中国古代的户籍制度、基层组织、社会救济与优抚政策

难点:中国古代户籍制度演变的原因;中国古代基层组织的主要任务;中国古代社会救济的特点

本课的结构

一、历代户籍制度演变

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

一、历代户籍制度演变

【综合探究一】中国古代户籍制度的主要功能及其演变特点

功能:征发民力;控制人民;征收赋税、徭役;统计人丁。

延伸:古代政府管理户籍的根本目的是掌握人口变动情况,以便征发赋税。

特点:历史悠久,由复杂到简单;户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;与土地和赋税制度逐渐分离;传统户籍制度逐渐被废除。

2、根据教材结合所学知识分析东晋、宋朝户籍变化原因

东晋户籍变化原因:

⑴政治中心南移;⑵政府重视开发江南;⑶北方人口大量南迁。

宋朝户籍变化原因:

⑴土地制度变化;⑵商品经济发展,城市兴盛;⑶社会贫富分化加剧。

据材料并结合所学知识,运用唯物史观分析中国古代

中央集权制度的不断强化;

统治者的改革;

农民的反抗斗争;

商品经济的发展;

土地兼并和租佃关系的演变;

财政危机;

重农抑商思想的影响。

二、历代基层组织与社会治理

综合探究二]

材料:(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

根据材料,概括清代基层治理的特点。

特点:⑴组织严密(层级分明);⑵职责清晰;⑶乡绅发挥较大作用(公举有名望的乡绅出任“三长”);⑷ “三长”(基层管理人员)定期更换;⑸乡里制与保甲制合一。

三、历代社会救济与优抚政策

(一)封建时代实施社会救济与优抚政策的原因有哪些?

(二)封建时代的社会救济与优抚政策有哪些特点?并举例说明。

(一)封建时代实施社会救济与优抚政策的原因有哪些?

1.古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

2.传统思想文化的影响:⑴孟子尖锐批评了统治者“途有饿莩而不知发”的行为;⑵《墨子 七患》说“仓无备粟,不可以待凶饥”;⑶中国有尊老养老的传统;⑷宗法社会结构的作用。

3.统治者为争取民心(促进政权认同),维护统治的政治需要。

(二)封建时代的社会救济与优抚政策有哪些特点?并举例说明。

1.历代社会救济的主体是(掌握大量资源的)政府,民间社会处于辅助地位。

2.政府制定相关法律和制度,并设立专门机构实施救助,体现一定的社会文明。如汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价;明朝《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定;政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构,如唐朝的养病坊、宋朝的福田院、元朝的众济院、明清的养济院。

3.社会救济方式多种多样:有⑴积储备荒,⑵政府设专门机构实施救助,⑶宗族内部救济;⑷慈善机构实施救济;⑸以富济贫,等等。

4.封建时代的社会救济主要由政府实施。宋朝以后,宗族、慈善组织的作用逐渐增大。

5.政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应;社会力量的救济活动侧重于日常生活中的赈济。

[综合探究三]

材料:社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏尅减者,以监守自盗论。

根据材料概括明清时期救济制度的特点。(6分)

特点:①政府主导;②设置救济机构;③立法保障;④因类而异;⑤体现传统文化。(任答3点6分)

小结:经济基础决定上层建筑,从中国古代户籍制度以及社会治理的发展演变来看,我们能够很明显的看出,制度随着经济的变化在一步一步完善。21世纪中国,我户籍制度和社会治理也依然是优秀且先进的。古人对理想社会的构想在今天已经实现,今天的中国,中国共产党领导全国人民为实现“两个一百年”的奋斗目标斗志昂扬,我们有理由相信,我们的生活会越来越好!

当堂练习

1、有学者认为,在中国古代社会,官府对县以下的乡村管辖,基本限于征徭课税和维护治安,对乡村的其他事务并不过多干涉,乡村基本实行自治,这种自治社会也是一种自律社会。可以作为这一观点依据的是 ( )

A.国家政权的长期稳定

B.宗法教化形成的文化认同

C.法律制度的健全完备

D.乡村社会脱离政府的管控

当堂练习

2、《明太祖实录》有一段圣旨:“今天下已定,而民数未核实,其命户部籍天下户口,每户给以户帖。”而中国第一历史档案馆藏明代户帖原件所录圣旨为:“说与户部官知道,如今天下太平了也,止是户口不明白俚(哩)。教中书(省)置下天下户口的勘合文簿、户帖,你每(们)户部家出榜,去教那有司官将他所管的应有百姓,都教入官,附名字,写着他家人口多少。写得真,着与那百姓一个户帖。”这说明( )

A.《实录》与《户帖》,都是第二手史料

B.官方原始记录与口述史料,需仔细甄别使用

C.第一则材料是文献史料,更具有历史的实录感

D.第二则材料是实物史料,更能反映历史的原貌

当堂练习3、

材料一 宋代一些地方实行乡约制度。其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度,明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。(12分)

(1)变化:宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容;(3分)乡约组织从民间自发建立到由地方官吏推动设立。(3分)

作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理;(2分)有利于发展生产;(2分)促进了儒家文化和传统道德的传播。(2分)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理