苏科版九年级数学上册 3.1 平均数(教案)

文档属性

| 名称 | 苏科版九年级数学上册 3.1 平均数(教案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 111.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.1.2课题:平均数(2)— 加权平均数

1.创设情境,建构概念

问题1我们刚刚结束的一次测验中,我们班男生均分为80分,女生均分为77分,你能计算出我们班的平均成绩吗?

生1:=78.5(分)

生2:我觉得不对,男女生人数又不相同.

追问1 你打算如何求班级均分?

生2:我觉得应该要考虑我们班男生25人,女生21人,所以均分是班级总分除以总人数,即.

师:你们觉得两个同学谁的作法正确?

众生:第2个.

师:请大家计算一下.

生3:78.6(分)

追问2 为什么求出的班级均分更接近于男生均分?

生3:因为男生人多,起的作用大,所以班级均分靠近男生.

追问3 除了80分和77分,还有什么数据起作用?

生4:还有男生人数25人,女生21人,这两个数据起作用.

师:这两个数据是衡量男,女生均分重要程度的数值,我们称25,21分别为男生,女生成绩的“权”.

设计意图:本节课的情景是以学生刚刚结束的考试成绩切入,在求全班平均分时,因为人数是隐含的条件,不易被察觉,所以有同学利用算术平均数去求,而通过同学间的交流,产生了认知冲突,让男女生人数这个“权”浮出水面,学生感受到引入数据重要程度------“权”的必要性。再通过进一步的计算感受到男生人多影响程度大,感受权的重要性.

问题2电视台招聘1名记者,甲,乙,丙三人应聘参加了3项素质测试,成绩如下:

采访写作 计算机操作 创意设计

甲 70 60 86

乙 90 75 51

丙 60 84 78

如果你是电视台台长,你选谁?

生5:我打算求三项的平均分,最高的被录用.

师:请大家计算一下

生5:甲的得分是==72(分)

乙的得分是=72(分)

丙的得分是=74(分)

师:所以你选的是丙.

生6:我觉得不太合理.

师:为什么?

生6:我觉得作为一名记者,采访写作是最重要的,它在整个录取过程中应该起最大作用的.

追问1:你打算以什么方式选拔?

生6:我打算把采访写作,计算机操作,创意设计按4:3:3计算.

师:如何计算得分?请大家根据生6的方式进行计算.

生6:甲的得分是=71.8(分)

乙的得分是=73.8(分)

丙的得分是=72.6(分)

所以我是台长的话我选乙.

追问2:还有没有其他想法?

生7:我觉得作为一名记者创意也很重要,所以我打算把采访写作,计算机操作,创意设计按4:2:4计算.

师:那好,我们按生7的方法计算一下.

生7:我计算了一下,甲的得分是74.4分,乙的得分是71.4分,丙的得分是72分,我选甲。

追问3:你们觉得谁的选择更合理?为什么?

生8:我觉得生6和生7的更合理些.因为招聘一名记者,采访写作,计算机操作,创意设计不能有同等地位,根据记者所需的素质,某些方面更重要些,我们应赋予它更多的权力.

追问4:在刚刚的招聘中,除了各项得分,还有什么数据影响结果?

生9:各个分数所占的比重影响招聘结果.

师:采访写作,计算机操作,创意设计所占比重分别是,,,这分别是它们的权.

设计意图:通过招聘记者这样的开放性的问题出发,引导学生对招聘结果的合理性的思考.从招聘记者所需的素质出发,采访写作,计算机操作,创意设计份量并不相同,进而引发学生自主赋“权”于各项测试成绩,通过计算发现“权”的不同,选拔结果也不一样.进一步感受到“权”的重要性,合理性,发展学生的“权为理用”的理性思维.

问题3 结合上面两个例子, 它与求算术平均数有何不同.

生9:不仅要考虑各个数据,还要考虑它们的重要性.

追问:这种平均数叫加权平均数。请你们谈一谈求加权平均数的体会.

生10:把各个数据和它们的重要程度乘起来再加起来.

师:这位同学总结了计算加权平均数的方法,有没不同看法?

生10:不一定,问题1中还要除以总人数.

师:那该怎么求?

生11:根据权的不同形式用不同的方法.

师:很好,下面我们就来运用加权平均数来解决实际问题。

设计意图:结合两个具体的例子,归纳出计算加权平均数的方法,总结解决问题的活动经验,反思解决问题的思维策略.在此环节中,并不给出“加权平均数”的计算公式,而侧重于学生学生理解加权平均数的意义和作用的基础上,就能进行相关的计算.

2.运用概念,解决问题

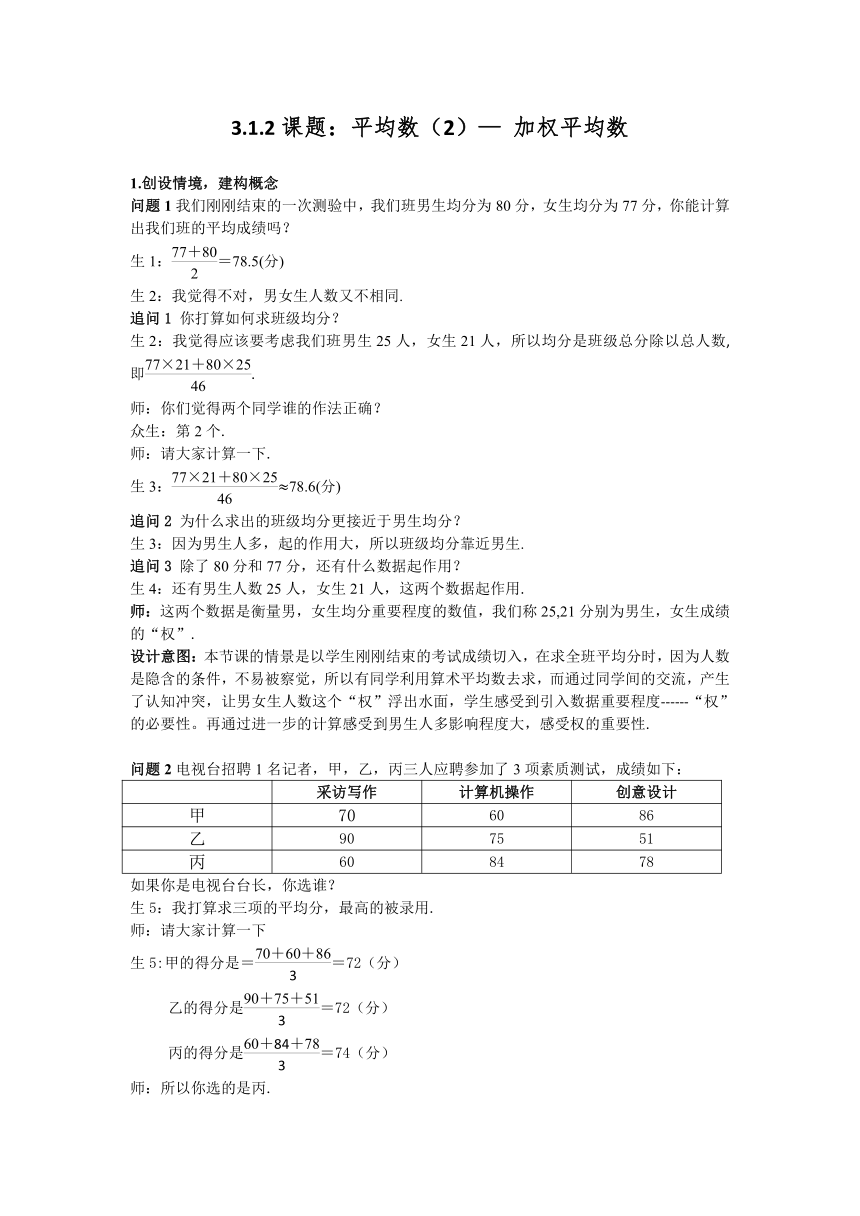

问题4 为了解某市九年级学生开展“综合与实践”活动的情况,抽样调查了该市200名九年级学生上学期参加综合与实践活动的天数,并根据调查所得的数据绘制条形统计图如下:

求这200名学生参加“综合与实践”活动的平均天数.

追问 这道题中的权是什么?如何计算加权平均数?

生12:人数10,30,60,50,50分别是天数2,3,4,5,6的权。

平均天数==4.5(天)

问题5 小明统计了15天同一时间段通过某路口的汽车流量如下(单位:辆)

汽车流量 142 145 157 156

天数 2 2 5 6

求这15天在这个时间段通过该路口的汽车平均流量.

追问 这道题中的权是什么?如何计算加权平均数?

生13:天数2,2,5,6分别是汽车流量142,145,157,156的权.

平均流量==153(辆)

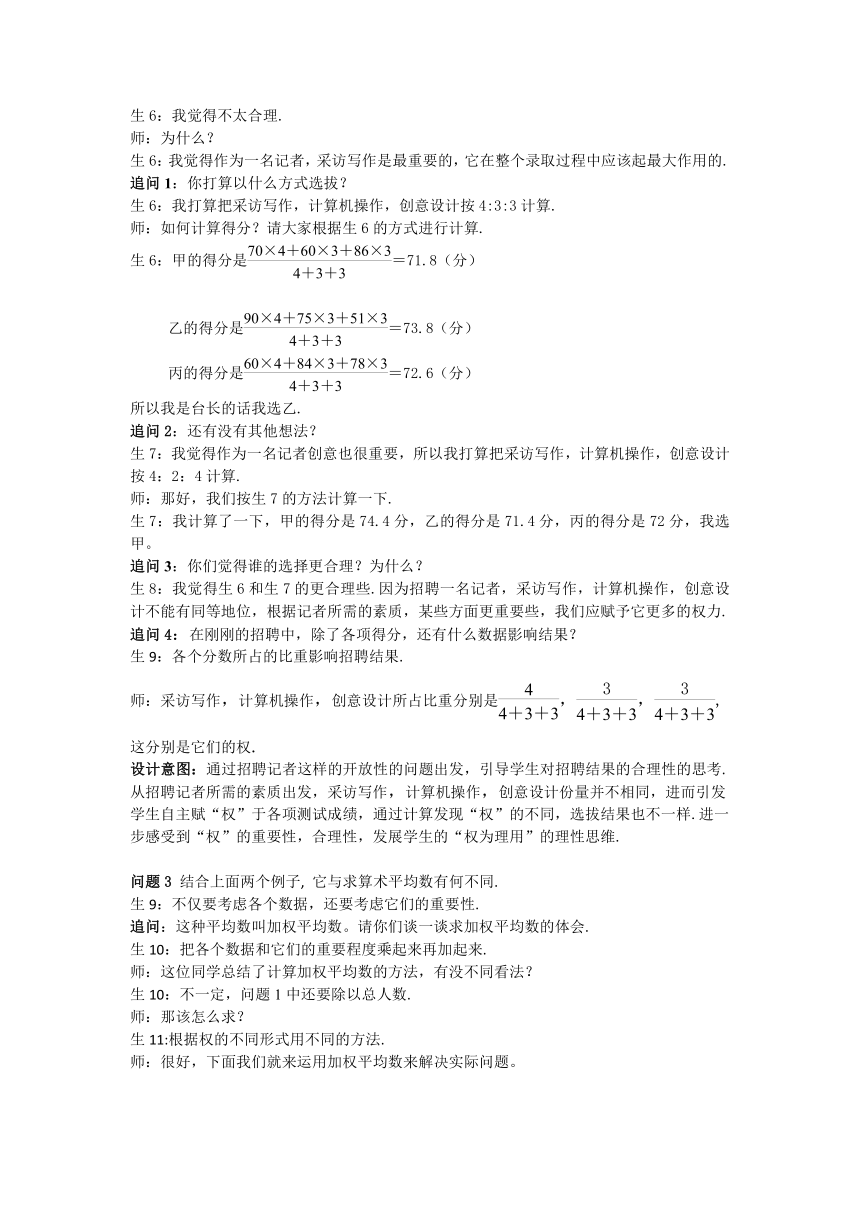

问题6 某校食堂销售三种午餐盒饭的有关数据如图所示,求该食堂销售午餐盒饭的平均价格.

追问 这里的权是什么?如何计算加权平均数?

生14:25%,60%,15%分别是5元,6元,8元的权.

平均价格=5×25%+6×60%+8×15%=6.05(元)

问题7:某食品店将甲,乙,丙3种糖果按质量5:4:1的比配置成一种什锦糖,已知甲,乙,丙三种糖果每千克的零售价分别为16元,20元,27元.

商家准备把这种什锦糖果按单价的算术平均数来就定价,你认为合理吗?说说你的看法.

生15:不合理,质量比不一样.16元的占,27元只占,如果算算术平均数,消费者肯定吃亏。要计算加权平均数,平均单价==18.7(元)

如果商家配置什锦糖果,使甲乙丙三种质量相等,你将如何定价?

生16:那按单价的算术平均数来定价即可.

设计意图:问题4,问题5中的权以具体数值形式呈现,问题6中的权以百分数的形式呈现,问题7中的权以比值的形式呈现.通过不同题型的训练让学生快速发现“权”,并用加权平均数解决问题.

3.课堂小结

问题8上节课我们学习了算术平均数.本节课我们又研究了加权平均数,你能说出它们的联系和区别吗?

生17: 算术平均数只需要知道每个数据,而加权平均数除了需要知道每个数据,还要知道每个数据的权重,根据不同权重,结果也不同.

生18:当权重一样时,加权平均数和算术平均数结果一致.

设计意图:在对比中加深对加权平均数概念的理解和认识.

附:教学设计说明

设计的基本原则:根据教学目标设计教学流程,根据学生情况设置问题情境,根据教学要求选择需要解决的问题。

2. 设计的基本方法:问题串的设计方法,即将若干个单个问题按一定顺序串联成的一个问题系列,该问题系列围绕同一主题且有明确的目标指向,其中的每个问题又围绕该目标并承担各自的功能。本节课的三个问题形成了一个总的问题串;每个问题又是由若干个子问题形成的问题串,这样这个节课就好像是由问题串形成的一棵“问题树”。各问题的形式不同但完全自主的“做题”为知识方法的提炼提供了足够的支撑。假如用一句话来概括本课例贯彻始终的同一的结构特征,那就是:“问题是载体,做题是手段,提炼是目的”。

3. 教学流程设计:贯穿于本节课的一种基本流程是:

课堂的实施就是上述流程的若干次重复,简洁有序,自然且实在。让学生在解决问题的过程中感悟提炼知识并获得解决问题的技巧策略,所以这是一种“做”中“学”。

4.问题的设计及其意图:

问题一:通过简单问题复习算术平均数(含带频数的平均数),初步体会数据的“地位”不同,仅用“数据和除以数据个数和”的方法是不能说明问题的;带频数的平均数的求法为加权平均数的公式得出做了铺垫;

问题二:通过具体问题说明各数据的重要性不同,体会“重要的要多给一些份额,不重要的可以少给一些份额”的合理性,从而引出“权”和“加权平均数”的概念及公式。

问题三:通过不同问题和不同的情境,体会“权”的不同给出形式和不同情境下求加权平均数的方法,并认识两种平均数之间的联系和区别。

总的说来,前两个问题属于知识的形成和感悟阶段,第三个问题属于知识的应用和深化阶段。

3.1.2课题:平均数(2)— 加权平均数(简案)

授课教师:南京市浦口区第三中学 邵传经

一、教学目标

1.通过问题引领,让学生体会和感悟“权”的差异对平均数的影响.

2.能理解并运用加权平均数解决一些实际问题,感受算术平均数与加权平均数的联系与区别.

3.通过对问题的系统化进一步发展学生统计观念、增强统计意识和数学应用的能力.

二、教学重点、难点

教学重点:感受“权”的差异对平均数的影响,理解并会计算加权平均数.

教学难点: 对“权”的意义的理解,运用加权平均数解决一些实际问题.

三、教学方法

问题驱动教学法

四、教学过程

情境创设:

《周易》中有这样一个成语:仁者见仁,智者见智.你是怎么理解的?

播放视频:徐峥和章子怡对阚清子的表演产生的意见分歧.

问题一:就拿刚才阚清子与徐璐的比赛来讲,评委将从体态语言、服装道具、

舞台效果三个方面为选手打分,各项成绩均按百分制,进入决赛的前两名选手的单项成绩如下表所示:

选手 体态语言 服装道具 舞台效果

阚清子 85 95 90

徐璐 95 90 85

问题二:浦口区第三中学正在开展文明班级的评比活动,对各个班级的考查包括以下几项:学生仪表、班级卫生、教室美化、纪律遵守.三个班级的各项成绩分别如下:

班级 学生仪表 班级卫生 教室美化 纪律遵守

一班 85 90 95 90

二班 90 95 85 90

三班 95 90 90 85

问题三:我们刚刚结束的一次测验中,我们班男生均分为80分,女生均分为78分,你能计算出我们班的平均成绩吗?

说明:解决每个问题都用追问的形式呈现.

五、课堂反思,感悟收获

相信大家会有很多收获吧!谈谈你的感受?

六、家庭作业

1.阅读课本,体会“权”的差异对平均数的影响.

2.必做题:课本P102练习1、2、6.

3.选做题:设计一个需要用到加权平均数的问题并尝试求解.

当堂检测

3.1.2课题:平均数(2)— 加权平均数

1.某招聘考试分笔试和面试两种,其中笔试按60%、面试按40%计算加权平均数,作为总成绩,孔明笔试成绩90分,面试成绩85分,那么孔明的总成绩是________分.

2.在一次“爱心互助”捐款活动中,某班第一小组8名同学捐款的金额(单位:元)如下表所示:

金额/元 5 6 7 10

人数 2 3 2 1

这8名同学捐款的平均金额为 ( )

A.3.5元 B.6元 C.6.5元 D.7元

3.在一次捐款活动中,某班50名同学人人拿出自己的零花钱,有捐5元、10元、20元的,还有捐50元和100元的.右边的统计图反映了不同捐款数的人数比例,那么该班同学平均每人捐款 元.

1.创设情境,建构概念

问题1我们刚刚结束的一次测验中,我们班男生均分为80分,女生均分为77分,你能计算出我们班的平均成绩吗?

生1:=78.5(分)

生2:我觉得不对,男女生人数又不相同.

追问1 你打算如何求班级均分?

生2:我觉得应该要考虑我们班男生25人,女生21人,所以均分是班级总分除以总人数,即.

师:你们觉得两个同学谁的作法正确?

众生:第2个.

师:请大家计算一下.

生3:78.6(分)

追问2 为什么求出的班级均分更接近于男生均分?

生3:因为男生人多,起的作用大,所以班级均分靠近男生.

追问3 除了80分和77分,还有什么数据起作用?

生4:还有男生人数25人,女生21人,这两个数据起作用.

师:这两个数据是衡量男,女生均分重要程度的数值,我们称25,21分别为男生,女生成绩的“权”.

设计意图:本节课的情景是以学生刚刚结束的考试成绩切入,在求全班平均分时,因为人数是隐含的条件,不易被察觉,所以有同学利用算术平均数去求,而通过同学间的交流,产生了认知冲突,让男女生人数这个“权”浮出水面,学生感受到引入数据重要程度------“权”的必要性。再通过进一步的计算感受到男生人多影响程度大,感受权的重要性.

问题2电视台招聘1名记者,甲,乙,丙三人应聘参加了3项素质测试,成绩如下:

采访写作 计算机操作 创意设计

甲 70 60 86

乙 90 75 51

丙 60 84 78

如果你是电视台台长,你选谁?

生5:我打算求三项的平均分,最高的被录用.

师:请大家计算一下

生5:甲的得分是==72(分)

乙的得分是=72(分)

丙的得分是=74(分)

师:所以你选的是丙.

生6:我觉得不太合理.

师:为什么?

生6:我觉得作为一名记者,采访写作是最重要的,它在整个录取过程中应该起最大作用的.

追问1:你打算以什么方式选拔?

生6:我打算把采访写作,计算机操作,创意设计按4:3:3计算.

师:如何计算得分?请大家根据生6的方式进行计算.

生6:甲的得分是=71.8(分)

乙的得分是=73.8(分)

丙的得分是=72.6(分)

所以我是台长的话我选乙.

追问2:还有没有其他想法?

生7:我觉得作为一名记者创意也很重要,所以我打算把采访写作,计算机操作,创意设计按4:2:4计算.

师:那好,我们按生7的方法计算一下.

生7:我计算了一下,甲的得分是74.4分,乙的得分是71.4分,丙的得分是72分,我选甲。

追问3:你们觉得谁的选择更合理?为什么?

生8:我觉得生6和生7的更合理些.因为招聘一名记者,采访写作,计算机操作,创意设计不能有同等地位,根据记者所需的素质,某些方面更重要些,我们应赋予它更多的权力.

追问4:在刚刚的招聘中,除了各项得分,还有什么数据影响结果?

生9:各个分数所占的比重影响招聘结果.

师:采访写作,计算机操作,创意设计所占比重分别是,,,这分别是它们的权.

设计意图:通过招聘记者这样的开放性的问题出发,引导学生对招聘结果的合理性的思考.从招聘记者所需的素质出发,采访写作,计算机操作,创意设计份量并不相同,进而引发学生自主赋“权”于各项测试成绩,通过计算发现“权”的不同,选拔结果也不一样.进一步感受到“权”的重要性,合理性,发展学生的“权为理用”的理性思维.

问题3 结合上面两个例子, 它与求算术平均数有何不同.

生9:不仅要考虑各个数据,还要考虑它们的重要性.

追问:这种平均数叫加权平均数。请你们谈一谈求加权平均数的体会.

生10:把各个数据和它们的重要程度乘起来再加起来.

师:这位同学总结了计算加权平均数的方法,有没不同看法?

生10:不一定,问题1中还要除以总人数.

师:那该怎么求?

生11:根据权的不同形式用不同的方法.

师:很好,下面我们就来运用加权平均数来解决实际问题。

设计意图:结合两个具体的例子,归纳出计算加权平均数的方法,总结解决问题的活动经验,反思解决问题的思维策略.在此环节中,并不给出“加权平均数”的计算公式,而侧重于学生学生理解加权平均数的意义和作用的基础上,就能进行相关的计算.

2.运用概念,解决问题

问题4 为了解某市九年级学生开展“综合与实践”活动的情况,抽样调查了该市200名九年级学生上学期参加综合与实践活动的天数,并根据调查所得的数据绘制条形统计图如下:

求这200名学生参加“综合与实践”活动的平均天数.

追问 这道题中的权是什么?如何计算加权平均数?

生12:人数10,30,60,50,50分别是天数2,3,4,5,6的权。

平均天数==4.5(天)

问题5 小明统计了15天同一时间段通过某路口的汽车流量如下(单位:辆)

汽车流量 142 145 157 156

天数 2 2 5 6

求这15天在这个时间段通过该路口的汽车平均流量.

追问 这道题中的权是什么?如何计算加权平均数?

生13:天数2,2,5,6分别是汽车流量142,145,157,156的权.

平均流量==153(辆)

问题6 某校食堂销售三种午餐盒饭的有关数据如图所示,求该食堂销售午餐盒饭的平均价格.

追问 这里的权是什么?如何计算加权平均数?

生14:25%,60%,15%分别是5元,6元,8元的权.

平均价格=5×25%+6×60%+8×15%=6.05(元)

问题7:某食品店将甲,乙,丙3种糖果按质量5:4:1的比配置成一种什锦糖,已知甲,乙,丙三种糖果每千克的零售价分别为16元,20元,27元.

商家准备把这种什锦糖果按单价的算术平均数来就定价,你认为合理吗?说说你的看法.

生15:不合理,质量比不一样.16元的占,27元只占,如果算算术平均数,消费者肯定吃亏。要计算加权平均数,平均单价==18.7(元)

如果商家配置什锦糖果,使甲乙丙三种质量相等,你将如何定价?

生16:那按单价的算术平均数来定价即可.

设计意图:问题4,问题5中的权以具体数值形式呈现,问题6中的权以百分数的形式呈现,问题7中的权以比值的形式呈现.通过不同题型的训练让学生快速发现“权”,并用加权平均数解决问题.

3.课堂小结

问题8上节课我们学习了算术平均数.本节课我们又研究了加权平均数,你能说出它们的联系和区别吗?

生17: 算术平均数只需要知道每个数据,而加权平均数除了需要知道每个数据,还要知道每个数据的权重,根据不同权重,结果也不同.

生18:当权重一样时,加权平均数和算术平均数结果一致.

设计意图:在对比中加深对加权平均数概念的理解和认识.

附:教学设计说明

设计的基本原则:根据教学目标设计教学流程,根据学生情况设置问题情境,根据教学要求选择需要解决的问题。

2. 设计的基本方法:问题串的设计方法,即将若干个单个问题按一定顺序串联成的一个问题系列,该问题系列围绕同一主题且有明确的目标指向,其中的每个问题又围绕该目标并承担各自的功能。本节课的三个问题形成了一个总的问题串;每个问题又是由若干个子问题形成的问题串,这样这个节课就好像是由问题串形成的一棵“问题树”。各问题的形式不同但完全自主的“做题”为知识方法的提炼提供了足够的支撑。假如用一句话来概括本课例贯彻始终的同一的结构特征,那就是:“问题是载体,做题是手段,提炼是目的”。

3. 教学流程设计:贯穿于本节课的一种基本流程是:

课堂的实施就是上述流程的若干次重复,简洁有序,自然且实在。让学生在解决问题的过程中感悟提炼知识并获得解决问题的技巧策略,所以这是一种“做”中“学”。

4.问题的设计及其意图:

问题一:通过简单问题复习算术平均数(含带频数的平均数),初步体会数据的“地位”不同,仅用“数据和除以数据个数和”的方法是不能说明问题的;带频数的平均数的求法为加权平均数的公式得出做了铺垫;

问题二:通过具体问题说明各数据的重要性不同,体会“重要的要多给一些份额,不重要的可以少给一些份额”的合理性,从而引出“权”和“加权平均数”的概念及公式。

问题三:通过不同问题和不同的情境,体会“权”的不同给出形式和不同情境下求加权平均数的方法,并认识两种平均数之间的联系和区别。

总的说来,前两个问题属于知识的形成和感悟阶段,第三个问题属于知识的应用和深化阶段。

3.1.2课题:平均数(2)— 加权平均数(简案)

授课教师:南京市浦口区第三中学 邵传经

一、教学目标

1.通过问题引领,让学生体会和感悟“权”的差异对平均数的影响.

2.能理解并运用加权平均数解决一些实际问题,感受算术平均数与加权平均数的联系与区别.

3.通过对问题的系统化进一步发展学生统计观念、增强统计意识和数学应用的能力.

二、教学重点、难点

教学重点:感受“权”的差异对平均数的影响,理解并会计算加权平均数.

教学难点: 对“权”的意义的理解,运用加权平均数解决一些实际问题.

三、教学方法

问题驱动教学法

四、教学过程

情境创设:

《周易》中有这样一个成语:仁者见仁,智者见智.你是怎么理解的?

播放视频:徐峥和章子怡对阚清子的表演产生的意见分歧.

问题一:就拿刚才阚清子与徐璐的比赛来讲,评委将从体态语言、服装道具、

舞台效果三个方面为选手打分,各项成绩均按百分制,进入决赛的前两名选手的单项成绩如下表所示:

选手 体态语言 服装道具 舞台效果

阚清子 85 95 90

徐璐 95 90 85

问题二:浦口区第三中学正在开展文明班级的评比活动,对各个班级的考查包括以下几项:学生仪表、班级卫生、教室美化、纪律遵守.三个班级的各项成绩分别如下:

班级 学生仪表 班级卫生 教室美化 纪律遵守

一班 85 90 95 90

二班 90 95 85 90

三班 95 90 90 85

问题三:我们刚刚结束的一次测验中,我们班男生均分为80分,女生均分为78分,你能计算出我们班的平均成绩吗?

说明:解决每个问题都用追问的形式呈现.

五、课堂反思,感悟收获

相信大家会有很多收获吧!谈谈你的感受?

六、家庭作业

1.阅读课本,体会“权”的差异对平均数的影响.

2.必做题:课本P102练习1、2、6.

3.选做题:设计一个需要用到加权平均数的问题并尝试求解.

当堂检测

3.1.2课题:平均数(2)— 加权平均数

1.某招聘考试分笔试和面试两种,其中笔试按60%、面试按40%计算加权平均数,作为总成绩,孔明笔试成绩90分,面试成绩85分,那么孔明的总成绩是________分.

2.在一次“爱心互助”捐款活动中,某班第一小组8名同学捐款的金额(单位:元)如下表所示:

金额/元 5 6 7 10

人数 2 3 2 1

这8名同学捐款的平均金额为 ( )

A.3.5元 B.6元 C.6.5元 D.7元

3.在一次捐款活动中,某班50名同学人人拿出自己的零花钱,有捐5元、10元、20元的,还有捐50元和100元的.右边的统计图反映了不同捐款数的人数比例,那么该班同学平均每人捐款 元.

同课章节目录

- 第1章 一元二次方程

- 1.1 一元二次方程

- 1.2 一元二次方程的解法

- 1.3 一元二次方程的根与系数的关系

- 1.4 用一元二次方程解决问题

- 数学活动 矩形绿地中的花圃设计

- 第2章 对称图形——圆

- 2.1 圆

- 2.2 圆的对称性

- 2.3 确定圆的条件

- 2.4 圆周角

- 2.5 直线与圆的位置关系

- 2.6 正多边形与圆

- 2.7 弧长及扇形的面积

- 2.8 圆锥的侧面积

- 数学活动 图形的密铺

- 第3章 数据的集中趋势和离散程度

- 3.1 平均数

- 3.2 中位数与众数

- 3.3 用计算器求平均数

- 3.4 方差

- 3.5 用计算器求方差

- 数学活动 估测时间

- 第4章 等可能条件下的概率

- 4.1 等可能性

- 4.2 等可能条件下的概率(一)

- 4.3 等可能条件下的概率(二)

- 数学活动 调查“小概率事件”