第7课 战国时期的社会变化 课件(37ppt)

文档属性

| 名称 | 第7课 战国时期的社会变化 课件(37ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-26 20:22:02 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第七课

战国时期的社会变化

秦

燕

齐

楚

晋

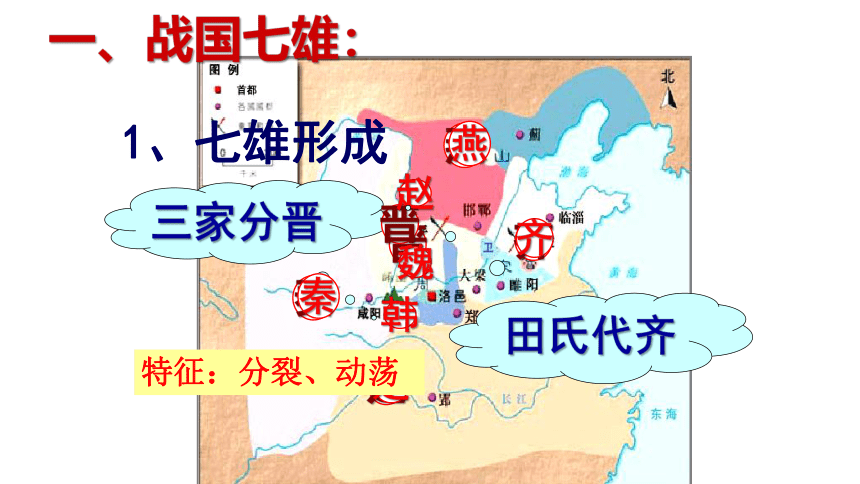

三家分晋

晋

魏

赵

韩

田氏代齐

齐

秦

燕

楚

一、战国七雄:

1、七雄形成

特征:分裂、动荡

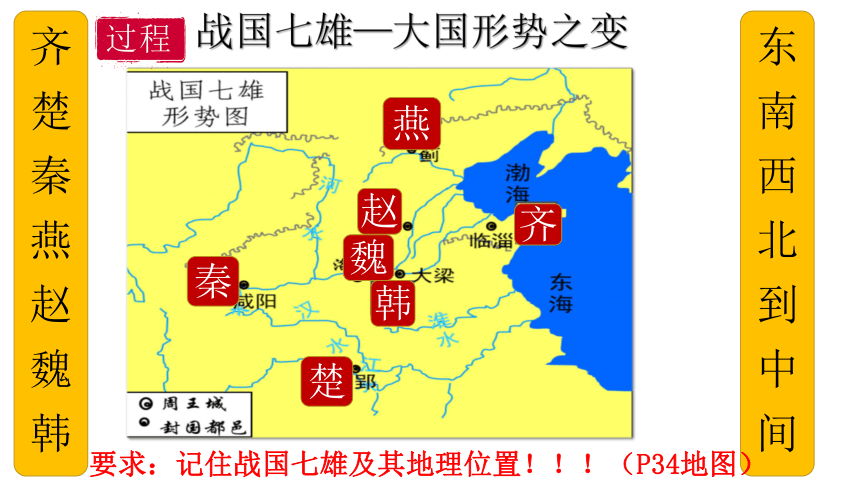

东 南 西 北 到 中 间

齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

战国七雄—大国形势之变

要求:记住战国七雄及其地理位置!!!(P34地图)

燕

齐

赵

魏

韩

楚

秦

过程

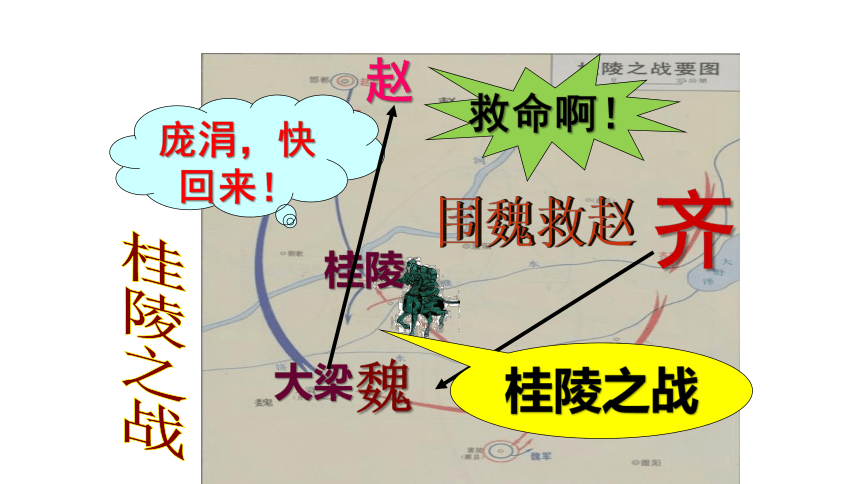

赵

齐

桂陵

大梁

桂陵之战

庞涓,快回来!

围魏救赵

魏

救命啊!

桂陵之战

马陵之战

减灶诱敌

马陵之战

齐

魏

赵

长平之战

我离间!

白起

廉颇

我坚守不出!你能奈何?

赵王

赵括取代廉颇!

赵括

我天下无敌!

纸上谈兵!

赵括

公元前260年

秦

庞涓

孙膑

赵

魏

齐

桂陵

救命啊!

魏

齐

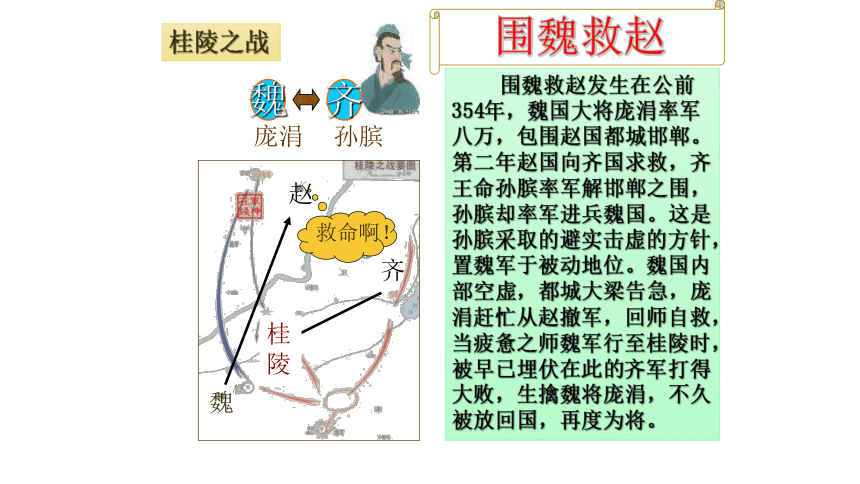

桂陵之战

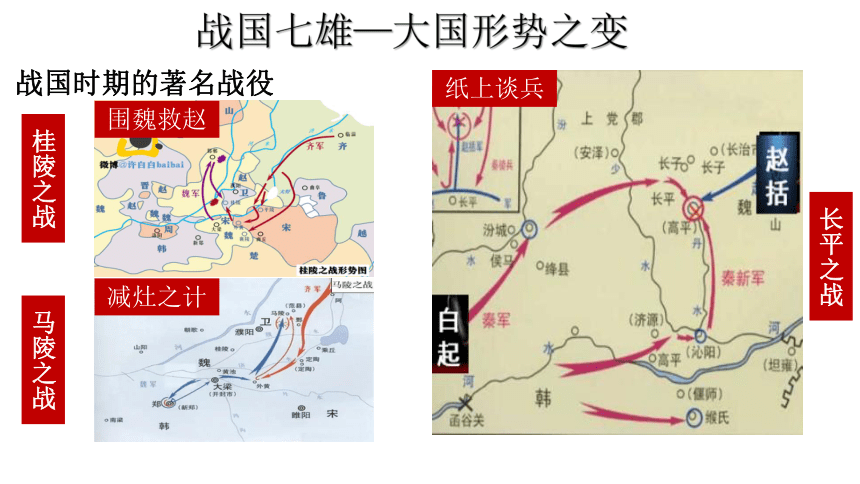

围魏救赵发生在公前354年,魏国大将庞涓率军八万,包围赵国都城邯郸。第二年赵国向齐国求救,齐王命孙膑率军解邯郸之围,孙膑却率军进兵魏国。这是孙膑采取的避实击虚的方针,置魏军于被动地位。魏国内部空虚,都城大梁告急,庞涓赶忙从赵撤军,回师自救,当疲惫之师魏军行至桂陵时,被早已埋伏在此的齐军打得大败,生擒魏将庞涓,不久被放回国,再度为将。

围魏救赵

马陵之战

庞涓

孙膑

魏

齐

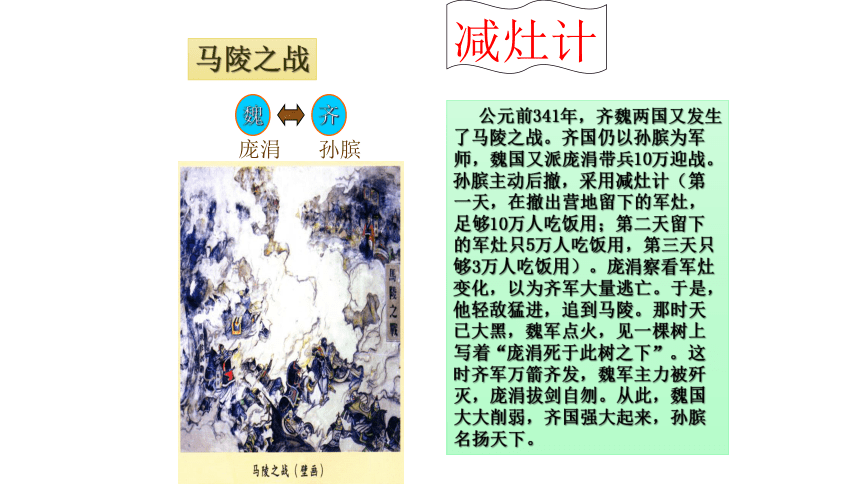

公元前341年,齐魏两国又发生了马陵之战。齐国仍以孙膑为军师,魏国又派庞涓带兵10万迎战。孙膑主动后撤,采用减灶计(第一天,在撤出营地留下的军灶,足够10万人吃饭用;第二天留下的军灶只5万人吃饭用,第三天只够3万人吃饭用)。庞涓察看军灶变化,以为齐军大量逃亡。于是,他轻敌猛进,追到马陵。那时天已大黑,魏军点火,见一棵树上写着“庞涓死于此树之下”。这时齐军万箭齐发,魏军主力被歼灭,庞涓拔剑自刎。从此,魏国大大削弱,齐国强大起来,孙膑名扬天下。

减灶计

秦

赵

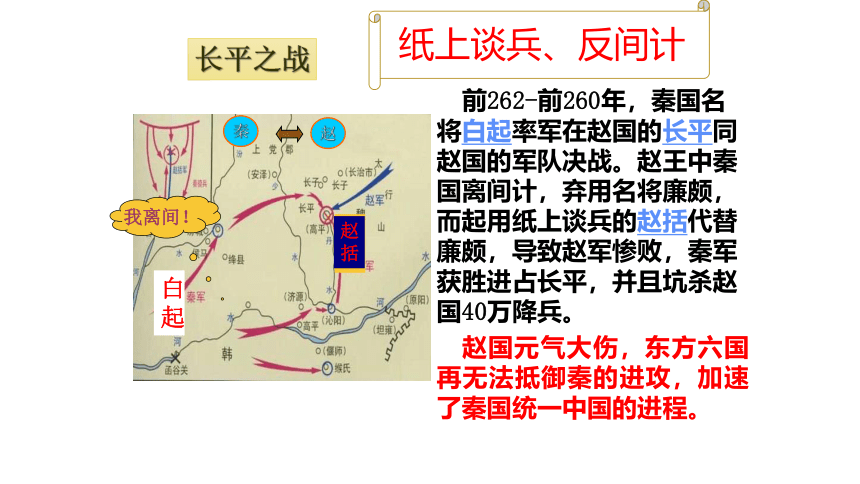

前262-前260年,秦国名将白起率军在赵国的长平同赵国的军队决战。赵王中秦国离间计,弃用名将廉颇,而起用纸上谈兵的赵括代替廉颇,导致赵军惨败,秦军获胜进占长平,并且坑杀赵国40万降兵。

赵国元气大伤,东方六国再无法抵御秦的进攻,加速了秦国统一中国的进程。

白起

廉颇

我离间!

赵括

长平之战

纸上谈兵、反间计

马陵之战

桂陵之战

长平之战

战国时期的著名战役

围魏救赵

纸上谈兵

减灶之计

战国七雄—大国形势之变

战国七雄—大国形势之变

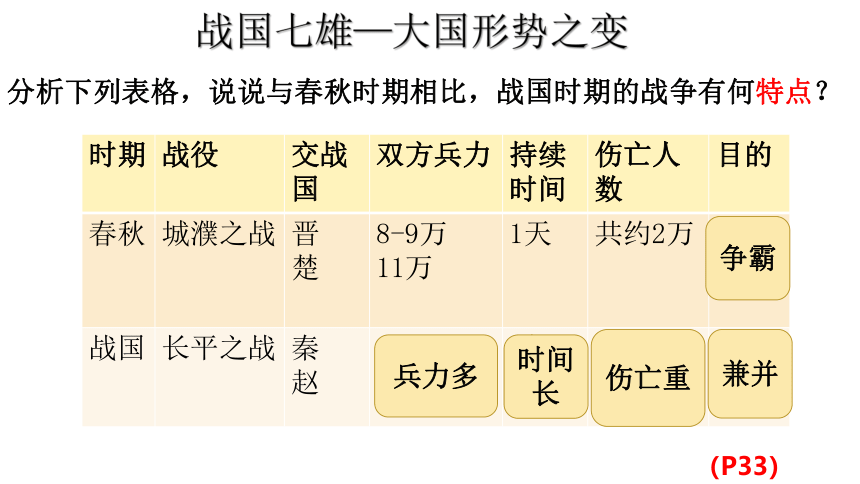

分析下列表格,说说与春秋时期相比,战国时期的战争有何特点?

时期 战役 交战国 双方兵力 持续时间 伤亡人数 目的

春秋 城濮之战 晋 楚 8-9万 11万 1天 共约2万

战国 长平之战 秦 赵 30—50万 40—50万 3年 20万 45万

兵力多

时间长

伤亡重

(P33)

争霸

兼并

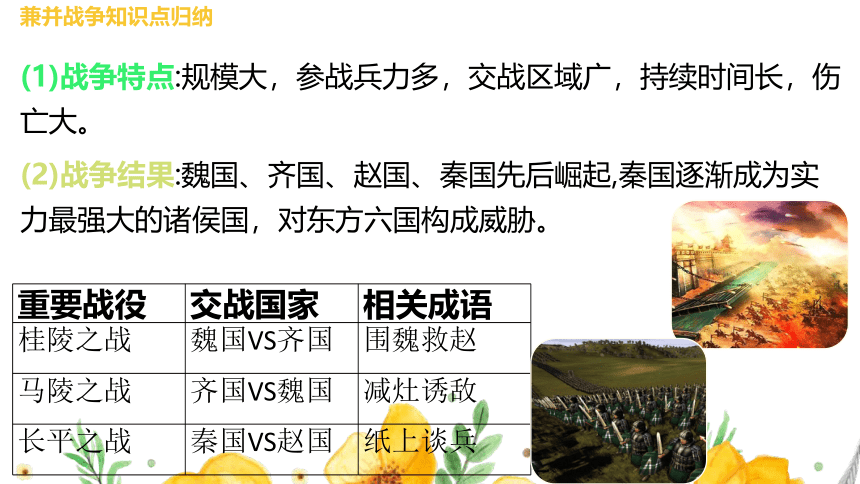

兼并战争知识点归纳

(1)战争特点:规模大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长,伤亡大。

(2)战争结果:魏国、齐国、赵国、秦国先后崛起,秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

重要战役 交战国家 相关成语

桂陵之战 魏国VS齐国 围魏救赵

马陵之战 齐国VS魏国 减灶诱敌

长平之战 秦国VS赵国 纸上谈兵

战国七雄—大国形势之变

影响

材料一:争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。

——《孟子·离娄上》

长平之战后,六国再也无力抵抗秦国的进攻

材料二:

(1)积极:客观上促进政治改革、国家统一和民族交融,也有利于思想上百家争鸣局面的形成。

(2)消极:给人民的生命财产带来巨大损失,破坏了社会经济。

问题思考?

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争有什么样的想法?他们最渴望的是什么?

动 脑 筋:

带来了灾难,反对战争

渴望结束战乱,过上安定的生活

从春秋到战国时期,战争发生了什么变化?这说明出现了什么趋势

从争霸到兼并,说明出现了从分裂到统一的趋势。

议一议

井田制遭到破坏

铁制工具和牛耕出现

私立开垦土地

为了提高积极性,我把土地出租给了奴隶,他们完成了从奴隶到地主的转变,但是我的土地非法开垦,盼望土地变合法我就安心了

二、商鞅变法

1、各国变法的原因:

社会生产力提高,新兴地主阶级势力增强。

奴隶主变地主

新兴地主阶级势力增强,为发展封建经济,确立封建统治

富国强兵,在兼并战争中取胜---直接原因

铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高。

1 背景(各国变法的原因)

战国时期各诸侯国为什么相继展开变法运动?

根本原因

诸侯国统治者:只有变革才能强大

乐毅改革

胡服骑射改革

邹忌改革

李悝变法

商鞅变法

申不害变法

吴起变法

商鞅变法—大国求强之变

成效显著

为适应社会政治经济的变化,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵在兼并战争中取胜

支持者:秦孝公

主持者:商鞅

公元前356年

2、目的

1、时代背景

4、支持者、主持者

经济:

政治:

3、时间

5、影响

使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,为以后秦国统一全国奠定了基础。

商鞅(法家思想)

铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高

新兴地主阶级的势力增强

商鞅变法—大国求强之变

过程

措施 作用

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理 4.严明法度,禁止私斗 经济 1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除 徭役

3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

加强了中央对地方的控制,有利于加强中央集权

有利于提高军队战斗力

确立了封建土地私有制

提高了人们的生产积极性,从而促进了封建经济的发展

(连坐法)

富国

强兵

背!

荒地开垦

出租

奴隶制

封建制

奴隶主

地主

奴隶

农民

阶级关系变化

奴隶主私田增多

土地所有制形式的变化

封建制度确立

性质:商鞅变法是一场比较彻底的地主阶级改革

地主

农民

士兵

贵族

请同学们分别代表四个不同的阶层,谈一谈商鞅变法给你们造成的影响。

商鞅变法

商鞅变法—大国求强之变

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳(hui)强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。

——《战国策·秦策一》

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?

1.是体现在赏罚上,赏罚分明;2.是要一视同仁,任何人都不能游离于法度之外;3.取信于民。

商鞅变法—大国求强之变

10年 行法十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足;诸侯毕贺

100年 秦灭周,迁九鼎于咸阳

135年 “六王毕,四海一。”(前221年)

商鞅变法对秦国和整个中国社会的演进起什么作用?

1、使秦国社会安定,国力增强,提高了军队战斗力;

2、为以后秦国统一全国奠定了基础。(P35)

荒地开垦

出租

奴隶制

封建制

奴隶主

地主

奴隶

农民

阶级关系变化

奴隶主私田增多

土地所有制形式的变化

封建制度确立

性质:商鞅变法是一场比较彻底的地主阶级改革

时 间:

主持者:

地 点:

作 用:

战国时期(公元前256年)

李冰(秦国蜀郡郡守)

秦国蜀郡岷江中游

防洪、灌溉、水运等

李冰父子像

造福千秋的都江堰

影 响:

建成之后,成都平原成为沃野,被称为天府之国(P36)

结 构:

渠首和灌溉网构成

灌 溉

泄 洪

——引水工程

——溢流排沙工程

宝瓶口

鱼嘴

飞沙堰

内江:灌溉

外江:分洪

渠首

都江古堰岷江古法截流之——杩槎(cha)和竹笼

材料研读:

据《华阳国志.蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”。

都江堰水利工程既可防洪又可灌溉。

既解决了洪水泛滥的问题,也保证了周边地区的农业灌溉,为周边农业的丰收提供了有利条件

动 脑 筋:

想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

商鞅变法—大国求强之变

商鞅变法十八年,秦国面貌为之大变。可是秦孝公去世后,商鞅惨遭“车裂”而死,商鞅变法是成功还是失败了?

众说纷纭

成功了

一场变革的成败标准在于变法的目的是否达到

战国七雄

商鞅变法

都江堰

秦国完成统一

战国时期的社会变化

社会

大动荡

政治

大变革

经济

大发展

课堂总结

中考真题演练

1.唐朝诗人胡曾的咏史诗句“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”直接反映了战国时期

A.周王室衰微 B.分封制崩溃

C.兼并战争不断 D.注重兴修水利

2.公元前356年,任用商鞅主持变法的是

A.齐桓公 B.秦孝公

C.楚庄王 D.勾践

【C】

【B】

中考真题演练

3. “汤武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。”商鞅说这句话的主要目的是

A.颂扬汤武功德 B.批评商朝暴政

C.强调以礼治国 D.宣扬变法图强

4.有人曾经说“商鞅相孝公,为秦开帝业”。这一评价旨在说明

A.商鞅变法成效巨大 B.孝公确立皇帝制度

C.春秋时期诸侯称霸 D.战国时期大国争雄

【D】

【A】

中考真题演练

5.以下历史地图能反映出春秋时期战国时期

春秋时期 战国时期 秦朝

A.春秋时期大国争霸 B.统一趋势不断增强

C.战国时期百家争鸣 D.战争不止社会倒退

【B】

第七课

战国时期的社会变化

秦

燕

齐

楚

晋

三家分晋

晋

魏

赵

韩

田氏代齐

齐

秦

燕

楚

一、战国七雄:

1、七雄形成

特征:分裂、动荡

东 南 西 北 到 中 间

齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

战国七雄—大国形势之变

要求:记住战国七雄及其地理位置!!!(P34地图)

燕

齐

赵

魏

韩

楚

秦

过程

赵

齐

桂陵

大梁

桂陵之战

庞涓,快回来!

围魏救赵

魏

救命啊!

桂陵之战

马陵之战

减灶诱敌

马陵之战

齐

魏

赵

长平之战

我离间!

白起

廉颇

我坚守不出!你能奈何?

赵王

赵括取代廉颇!

赵括

我天下无敌!

纸上谈兵!

赵括

公元前260年

秦

庞涓

孙膑

赵

魏

齐

桂陵

救命啊!

魏

齐

桂陵之战

围魏救赵发生在公前354年,魏国大将庞涓率军八万,包围赵国都城邯郸。第二年赵国向齐国求救,齐王命孙膑率军解邯郸之围,孙膑却率军进兵魏国。这是孙膑采取的避实击虚的方针,置魏军于被动地位。魏国内部空虚,都城大梁告急,庞涓赶忙从赵撤军,回师自救,当疲惫之师魏军行至桂陵时,被早已埋伏在此的齐军打得大败,生擒魏将庞涓,不久被放回国,再度为将。

围魏救赵

马陵之战

庞涓

孙膑

魏

齐

公元前341年,齐魏两国又发生了马陵之战。齐国仍以孙膑为军师,魏国又派庞涓带兵10万迎战。孙膑主动后撤,采用减灶计(第一天,在撤出营地留下的军灶,足够10万人吃饭用;第二天留下的军灶只5万人吃饭用,第三天只够3万人吃饭用)。庞涓察看军灶变化,以为齐军大量逃亡。于是,他轻敌猛进,追到马陵。那时天已大黑,魏军点火,见一棵树上写着“庞涓死于此树之下”。这时齐军万箭齐发,魏军主力被歼灭,庞涓拔剑自刎。从此,魏国大大削弱,齐国强大起来,孙膑名扬天下。

减灶计

秦

赵

前262-前260年,秦国名将白起率军在赵国的长平同赵国的军队决战。赵王中秦国离间计,弃用名将廉颇,而起用纸上谈兵的赵括代替廉颇,导致赵军惨败,秦军获胜进占长平,并且坑杀赵国40万降兵。

赵国元气大伤,东方六国再无法抵御秦的进攻,加速了秦国统一中国的进程。

白起

廉颇

我离间!

赵括

长平之战

纸上谈兵、反间计

马陵之战

桂陵之战

长平之战

战国时期的著名战役

围魏救赵

纸上谈兵

减灶之计

战国七雄—大国形势之变

战国七雄—大国形势之变

分析下列表格,说说与春秋时期相比,战国时期的战争有何特点?

时期 战役 交战国 双方兵力 持续时间 伤亡人数 目的

春秋 城濮之战 晋 楚 8-9万 11万 1天 共约2万

战国 长平之战 秦 赵 30—50万 40—50万 3年 20万 45万

兵力多

时间长

伤亡重

(P33)

争霸

兼并

兼并战争知识点归纳

(1)战争特点:规模大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长,伤亡大。

(2)战争结果:魏国、齐国、赵国、秦国先后崛起,秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

重要战役 交战国家 相关成语

桂陵之战 魏国VS齐国 围魏救赵

马陵之战 齐国VS魏国 减灶诱敌

长平之战 秦国VS赵国 纸上谈兵

战国七雄—大国形势之变

影响

材料一:争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。

——《孟子·离娄上》

长平之战后,六国再也无力抵抗秦国的进攻

材料二:

(1)积极:客观上促进政治改革、国家统一和民族交融,也有利于思想上百家争鸣局面的形成。

(2)消极:给人民的生命财产带来巨大损失,破坏了社会经济。

问题思考?

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争有什么样的想法?他们最渴望的是什么?

动 脑 筋:

带来了灾难,反对战争

渴望结束战乱,过上安定的生活

从春秋到战国时期,战争发生了什么变化?这说明出现了什么趋势

从争霸到兼并,说明出现了从分裂到统一的趋势。

议一议

井田制遭到破坏

铁制工具和牛耕出现

私立开垦土地

为了提高积极性,我把土地出租给了奴隶,他们完成了从奴隶到地主的转变,但是我的土地非法开垦,盼望土地变合法我就安心了

二、商鞅变法

1、各国变法的原因:

社会生产力提高,新兴地主阶级势力增强。

奴隶主变地主

新兴地主阶级势力增强,为发展封建经济,确立封建统治

富国强兵,在兼并战争中取胜---直接原因

铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高。

1 背景(各国变法的原因)

战国时期各诸侯国为什么相继展开变法运动?

根本原因

诸侯国统治者:只有变革才能强大

乐毅改革

胡服骑射改革

邹忌改革

李悝变法

商鞅变法

申不害变法

吴起变法

商鞅变法—大国求强之变

成效显著

为适应社会政治经济的变化,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵在兼并战争中取胜

支持者:秦孝公

主持者:商鞅

公元前356年

2、目的

1、时代背景

4、支持者、主持者

经济:

政治:

3、时间

5、影响

使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,为以后秦国统一全国奠定了基础。

商鞅(法家思想)

铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高

新兴地主阶级的势力增强

商鞅变法—大国求强之变

过程

措施 作用

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理 4.严明法度,禁止私斗 经济 1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除 徭役

3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

加强了中央对地方的控制,有利于加强中央集权

有利于提高军队战斗力

确立了封建土地私有制

提高了人们的生产积极性,从而促进了封建经济的发展

(连坐法)

富国

强兵

背!

荒地开垦

出租

奴隶制

封建制

奴隶主

地主

奴隶

农民

阶级关系变化

奴隶主私田增多

土地所有制形式的变化

封建制度确立

性质:商鞅变法是一场比较彻底的地主阶级改革

地主

农民

士兵

贵族

请同学们分别代表四个不同的阶层,谈一谈商鞅变法给你们造成的影响。

商鞅变法

商鞅变法—大国求强之变

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳(hui)强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。

——《战国策·秦策一》

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?

1.是体现在赏罚上,赏罚分明;2.是要一视同仁,任何人都不能游离于法度之外;3.取信于民。

商鞅变法—大国求强之变

10年 行法十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足;诸侯毕贺

100年 秦灭周,迁九鼎于咸阳

135年 “六王毕,四海一。”(前221年)

商鞅变法对秦国和整个中国社会的演进起什么作用?

1、使秦国社会安定,国力增强,提高了军队战斗力;

2、为以后秦国统一全国奠定了基础。(P35)

荒地开垦

出租

奴隶制

封建制

奴隶主

地主

奴隶

农民

阶级关系变化

奴隶主私田增多

土地所有制形式的变化

封建制度确立

性质:商鞅变法是一场比较彻底的地主阶级改革

时 间:

主持者:

地 点:

作 用:

战国时期(公元前256年)

李冰(秦国蜀郡郡守)

秦国蜀郡岷江中游

防洪、灌溉、水运等

李冰父子像

造福千秋的都江堰

影 响:

建成之后,成都平原成为沃野,被称为天府之国(P36)

结 构:

渠首和灌溉网构成

灌 溉

泄 洪

——引水工程

——溢流排沙工程

宝瓶口

鱼嘴

飞沙堰

内江:灌溉

外江:分洪

渠首

都江古堰岷江古法截流之——杩槎(cha)和竹笼

材料研读:

据《华阳国志.蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”。

都江堰水利工程既可防洪又可灌溉。

既解决了洪水泛滥的问题,也保证了周边地区的农业灌溉,为周边农业的丰收提供了有利条件

动 脑 筋:

想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

商鞅变法—大国求强之变

商鞅变法十八年,秦国面貌为之大变。可是秦孝公去世后,商鞅惨遭“车裂”而死,商鞅变法是成功还是失败了?

众说纷纭

成功了

一场变革的成败标准在于变法的目的是否达到

战国七雄

商鞅变法

都江堰

秦国完成统一

战国时期的社会变化

社会

大动荡

政治

大变革

经济

大发展

课堂总结

中考真题演练

1.唐朝诗人胡曾的咏史诗句“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”直接反映了战国时期

A.周王室衰微 B.分封制崩溃

C.兼并战争不断 D.注重兴修水利

2.公元前356年,任用商鞅主持变法的是

A.齐桓公 B.秦孝公

C.楚庄王 D.勾践

【C】

【B】

中考真题演练

3. “汤武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。”商鞅说这句话的主要目的是

A.颂扬汤武功德 B.批评商朝暴政

C.强调以礼治国 D.宣扬变法图强

4.有人曾经说“商鞅相孝公,为秦开帝业”。这一评价旨在说明

A.商鞅变法成效巨大 B.孝公确立皇帝制度

C.春秋时期诸侯称霸 D.战国时期大国争雄

【D】

【A】

中考真题演练

5.以下历史地图能反映出春秋时期战国时期

春秋时期 战国时期 秦朝

A.春秋时期大国争霸 B.统一趋势不断增强

C.战国时期百家争鸣 D.战争不止社会倒退

【B】

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史