第三单元物质构成的奥秘单元练习-2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 第三单元物质构成的奥秘单元练习-2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 173.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-27 07:03:28 | ||

图片预览

文档简介

绝密★启用前

第三单元物质构成的奥秘单元练习

考试时间:60分钟;命题人:吴华

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

未命名

一、单选题

1.某同学的化学笔记本上记录了很多化学知识。以下是其中的四个知识点,错误的是

A.分子、原子、离子都能直接构成物质

B.淀粉和纤维素都属于糖类,所蕴含的能量来自于太阳能

C.铝的抗氧化能力强是因为铝的表面容易形成一层致密的氧化物薄膜

D.农业上,可以用碱性物质改良酸性土壤,如氢氧化钠等

2.下列对分子、原子、离子的认识正确的是

A.原子是最小的粒子,不能再分

B.分子是化学变化中不可再分的粒子

C.离子是原子中质子数发生变化形成的粒子

D.原子的最外层电子数与元素的化学性质密切相关

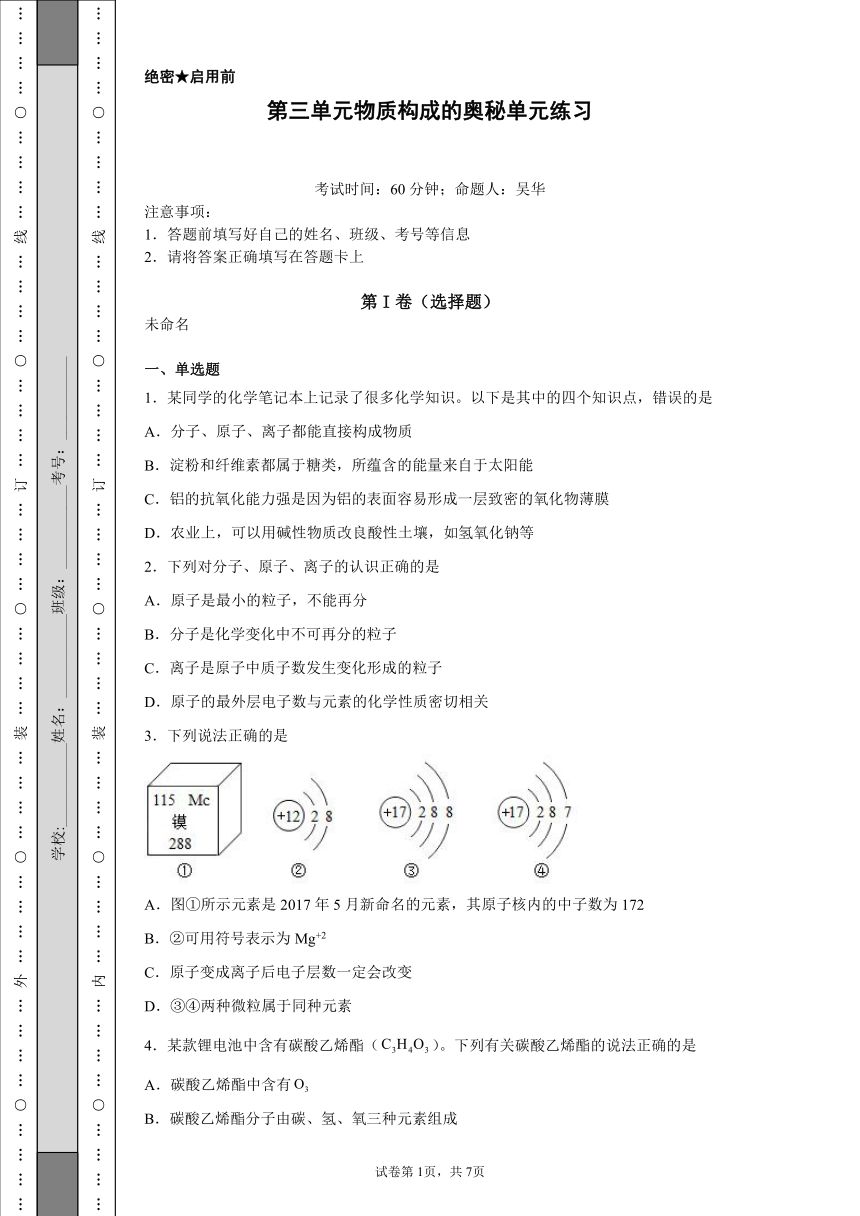

3.下列说法正确的是

A.图①所示元素是2017年5月新命名的元素,其原子核内的中子数为172

B.②可用符号表示为Mg+2

C.原子变成离子后电子层数一定会改变

D.③④两种微粒属于同种元素

4.某款锂电池中含有碳酸乙烯酯()。下列有关碳酸乙烯酯的说法正确的是

A.碳酸乙烯酯中含有

B.碳酸乙烯酯分子由碳、氢、氧三种元素组成

C.碳酸乙烯酯由碳、氢、氧三种元素组成

D.碳酸乙烯酯由3个碳原子、4个氢原子和3个氧原子构成

5.关于相对原子质量,下列叙述正确的是

A.相对原子质量可以用来计算原子的质量 B.碳原子的相对原子质量为12g

C.采用相对原子质量后,增大了原子的质量 D.碳原子的相对原子质量为1.993×1026kg

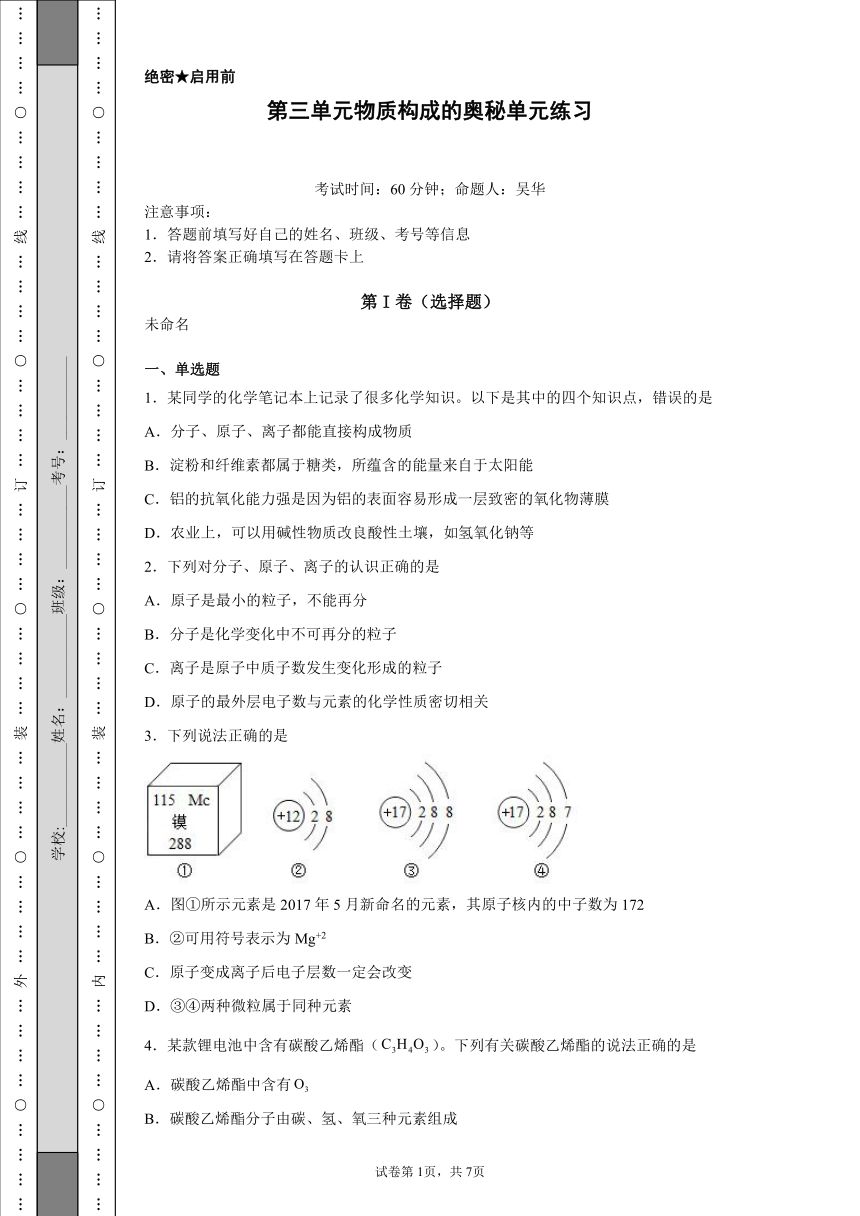

6.氮化镓是生产5G芯片的关健材料之一、氮的原子结构示意图和镓在元素周期表中的信息如图所示,下列说法错误的是

A.镓是金属元素

B.氮原子的核内质子数为7

C.镓元素的相对原子质量是69.72g

D.氮化镓中氮元素的化合价为-3价

7.作为相对原子质量标准的碳原子与某种原子的质量关系为:÷=4,则原子的相对质量为

A.3 B.4 C.12 D.48

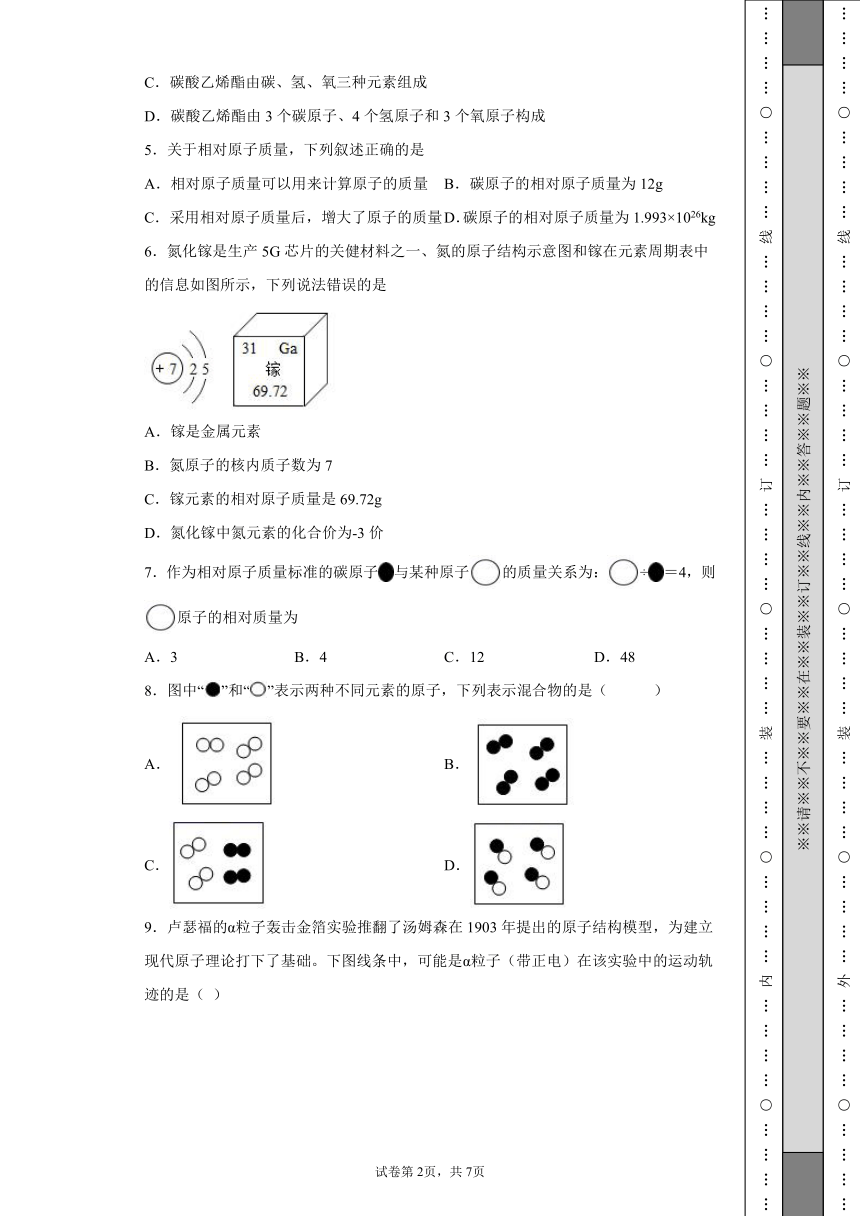

8.图中“”和“”表示两种不同元素的原子,下列表示混合物的是( )

A. B.

C. D.

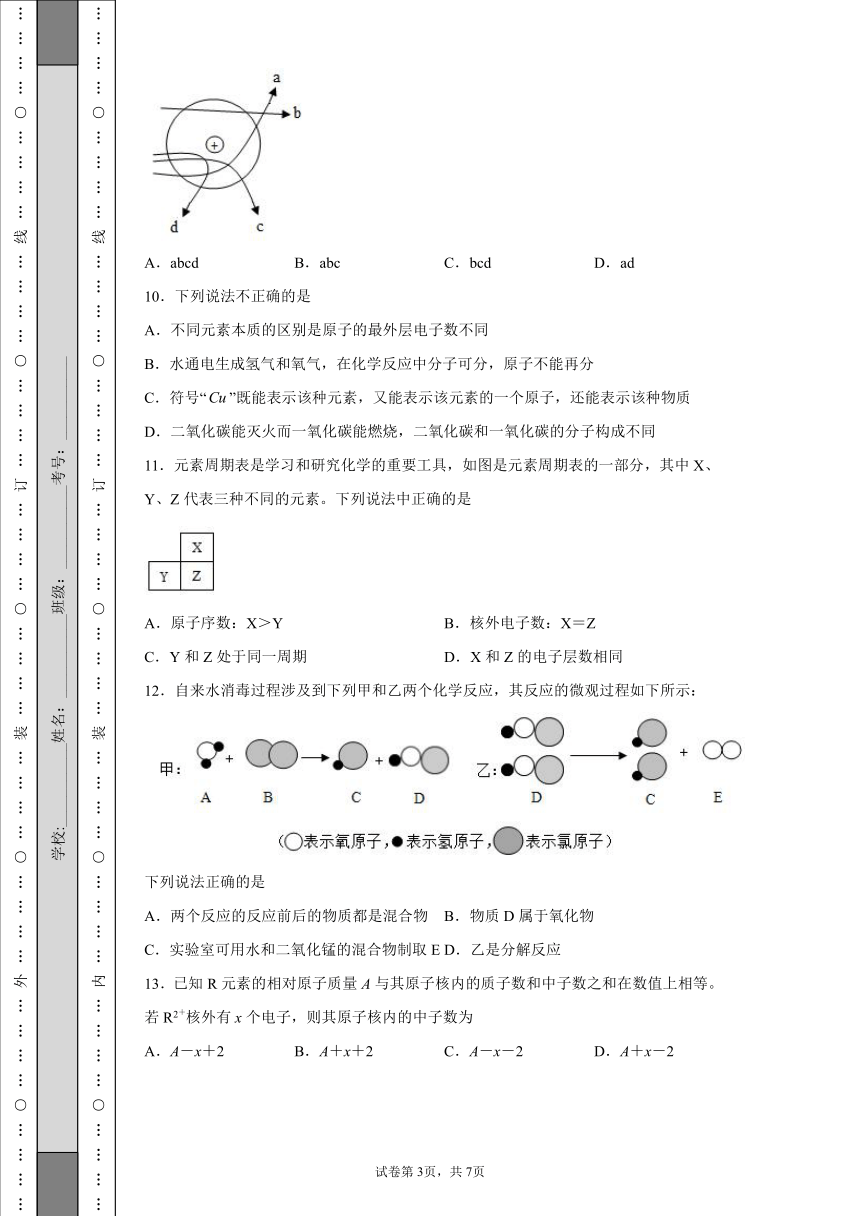

9.卢瑟福的α粒子轰击金箔实验推翻了汤姆森在1903年提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础。下图线条中,可能是α粒子(带正电)在该实验中的运动轨迹的是( )

A.abcd B.abc C.bcd D.ad

10.下列说法不正确的是

A.不同元素本质的区别是原子的最外层电子数不同

B.水通电生成氢气和氧气,在化学反应中分子可分,原子不能再分

C.符号“”既能表示该种元素,又能表示该元素的一个原子,还能表示该种物质

D.二氧化碳能灭火而一氧化碳能燃烧,二氧化碳和一氧化碳的分子构成不同

11.元素周期表是学习和研究化学的重要工具,如图是元素周期表的一部分,其中X、Y、Z代表三种不同的元素。下列说法中正确的是

A.原子序数:X>Y B.核外电子数:X=Z

C.Y和Z处于同一周期 D.X和Z的电子层数相同

12.自来水消毒过程涉及到下列甲和乙两个化学反应,其反应的微观过程如下所示:

下列说法正确的是

A.两个反应的反应前后的物质都是混合物 B.物质D属于氧化物

C.实验室可用水和二氧化锰的混合物制取E D.乙是分解反应

13.已知R元素的相对原子质量A与其原子核内的质子数和中子数之和在数值上相等。若R2+核外有x个电子,则其原子核内的中子数为

A.A-x+2 B.A+x+2 C.A-x-2 D.A+x-2

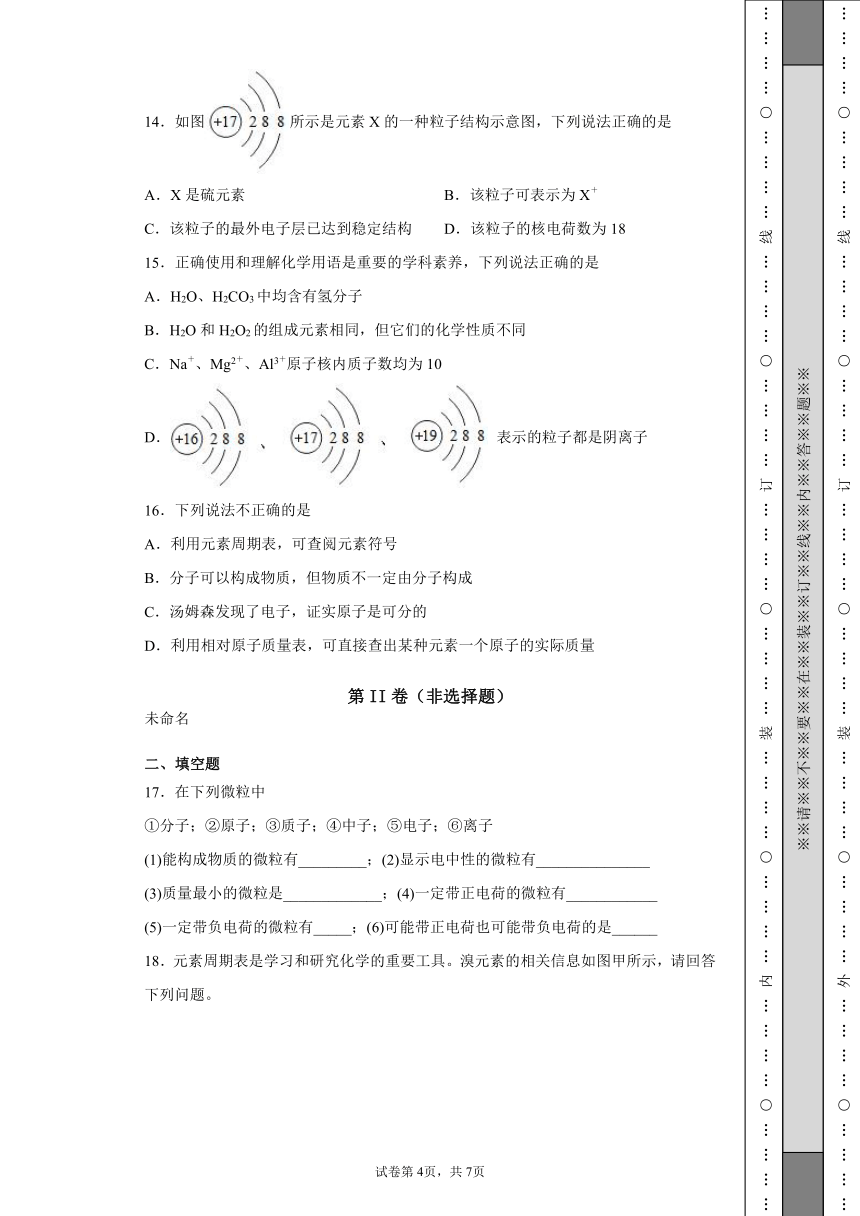

14.如图所示是元素X的一种粒子结构示意图,下列说法正确的是

A.X是硫元素 B.该粒子可表示为X+

C.该粒子的最外电子层已达到稳定结构 D.该粒子的核电荷数为18

15.正确使用和理解化学用语是重要的学科素养,下列说法正确的是

A.H2O、H2CO3中均含有氢分子

B.H2O和H2O2的组成元素相同,但它们的化学性质不同

C.Na+、Mg2+、Al3+原子核内质子数均为10

D. 表示的粒子都是阴离子

16.下列说法不正确的是

A.利用元素周期表,可查阅元素符号

B.分子可以构成物质,但物质不一定由分子构成

C.汤姆森发现了电子,证实原子是可分的

D.利用相对原子质量表,可直接查出某种元素一个原子的实际质量

第II卷(非选择题)

未命名

二、填空题

17.在下列微粒中

①分子;②原子;③质子;④中子;⑤电子;⑥离子

(1)能构成物质的微粒有_________;(2)显示电中性的微粒有_______________

(3)质量最小的微粒是_____________;(4)一定带正电荷的微粒有____________

(5)一定带负电荷的微粒有_____;(6)可能带正电荷也可能带负电荷的是______

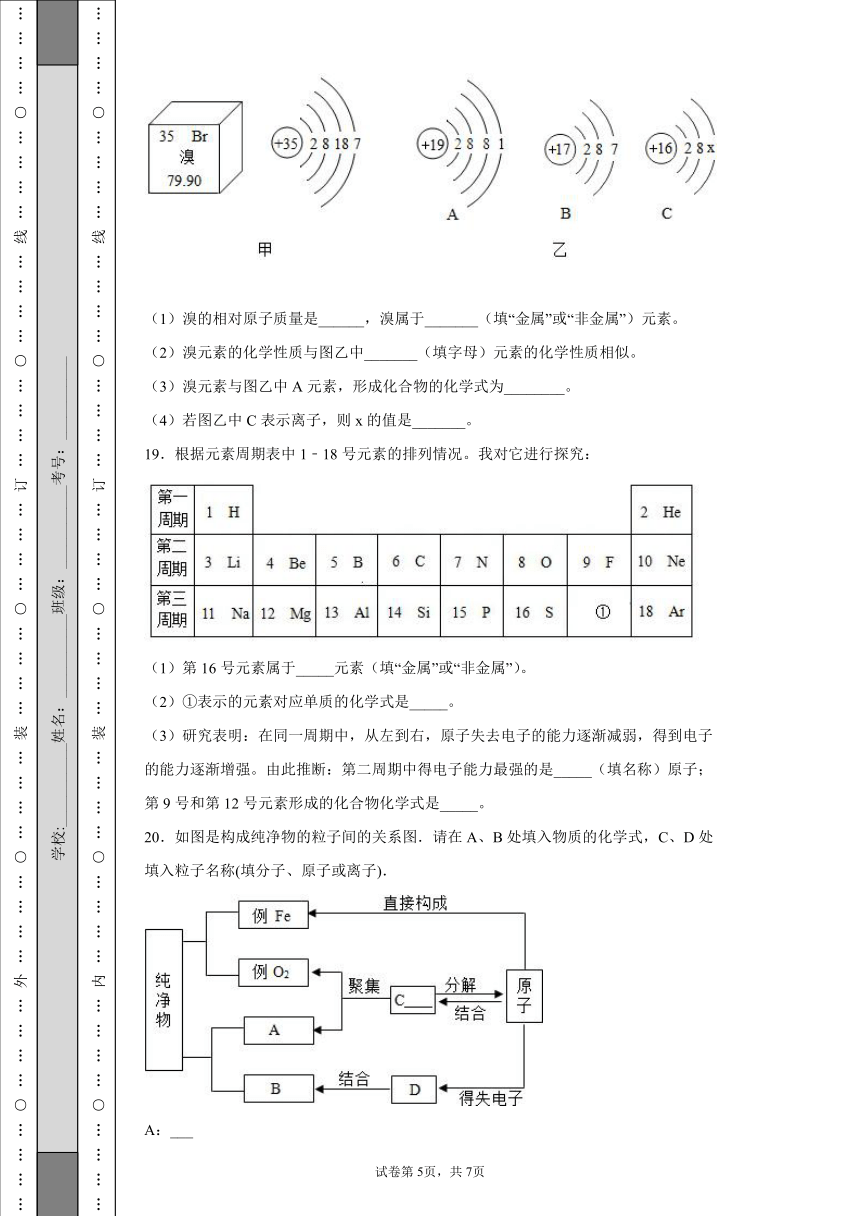

18.元素周期表是学习和研究化学的重要工具。溴元素的相关信息如图甲所示,请回答下列问题。

(1)溴的相对原子质量是______,溴属于_______(填“金属”或“非金属”)元素。

(2)溴元素的化学性质与图乙中_______(填字母)元素的化学性质相似。

(3)溴元素与图乙中A元素,形成化合物的化学式为________。

(4)若图乙中C表示离子,则x的值是_______。

19.根据元素周期表中1﹣18号元素的排列情况。我对它进行探究:

(1)第16号元素属于_____元素(填“金属”或“非金属”)。

(2)①表示的元素对应单质的化学式是_____。

(3)研究表明:在同一周期中,从左到右,原子失去电子的能力逐渐减弱,得到电子的能力逐渐增强。由此推断:第二周期中得电子能力最强的是_____(填名称)原子;第9号和第12号元素形成的化合物化学式是_____。

20.如图是构成纯净物的粒子间的关系图.请在A、B处填入物质的化学式,C、D处填入粒子名称(填分子、原子或离子).

A:___

B:___

C:___

D:___.

三、实验题

21.如图是初中化学中常见的实验。

(1)A中现象:烧杯②中溶液变红。请用分子的知识解释“变红”的原因_____。

(2)B中集气瓶底部有少量水,其作用是_____。

(3)C实验完毕,集气瓶内水面上升到一定高度后,不能继续上升,这种现象说明氮气具有_____的性质;若从烧杯中进入集气瓶内水的体积明显小于瓶内原空气体积的,可能存在的原因是_____(写出一条即可)。

22.小明学习了分子的性质后做了如下实验:

(1)教材实验(如图1所示):该实验可以观察到的实验现象是 __________________________ ;实验结论是 __________________________ 。

(2)改进实验:先在一支试管中装一半红墨水,再在液面上注满酒精(缓缓注人),加盖密封后静置,30日后再观察,现象如图2所示。小明做的实验还可以说明的分子性质是 __________________________ ;混合均匀后,分子 __________________________ (填“继续”或“停止”)运动。

(3)如果继续完成图3实验操作,对比实验2可以得出的结论是 __________________________ 。

(4)相比于教材中的实验设计,小明的实验改进最主要的优点有: __________________________ 。

四、推断题

23.A.B……H八种物质,有下图所示关系:其中A是一种暗紫色固体,B.G都是黑色固体,D能使带火星的木条复燃,E是一种无色液体,H是一种能使澄清石灰水变浑浊的气体,在②的反应前后B的质量和化学性质都不改变。试推断:

(1)写出下列物质的名称:

A________________. B______________. D________________.

E________________. G______________. H________________.

(2)写出反应①②③的文字表达式,并指出①③反应的基本类型:

①________________________________________________________反应

②______________________________________________

③________________________________________________________反应

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.D

【详解】

A、构成物质的三种微粒:分子、原子、离子,说法正确;

B、淀粉和纤维素都属于糖类,都是通过绿色植物将太阳能转化为化学能,所以蕴含的能量来自于太阳能,说法正确;

C、铝的抗氧化能力强是因为铝的表面容易形成一层致密的氧化物薄膜,说法正确;

D、农业上,可以用碱性物质改良酸性土壤,但氢氧化钠具有强烈的腐蚀性,不能用于改良酸性土壤,一般用熟石灰,说法错误。

故选:D。

2.D

【详解】

A、原子是化学变化中的最小粒子,原子在化学变化中不可再分,错误;

B、分子在化学变化中可以再分,错误;

C、离子是原子核外电子数发生变化形成的粒子,错误;

D、元素的化学性质决定于最外层电子数,故D正确。

故选D。

3.D

【详解】

A、在元素周期表中,元素名称左上角的数字表示原子序数,原子序数=原子的核内质子数=115,在元素周期表中,元素名称下方的数字表示相对原子质量,故其相对原子质量是288,中子数=相对原子质量-质子数=288-115=173,故错误;

B、原子序数=质子数=12,12号元素是镁元素,质子数大于核外电子数,表示阳离子,故B为镁离子,离子符号表示为Mg2+,错误;

C、原子变成离子后,电子层数不一定会改变,如④是氯原子得电子后变成氯离子,电子层数没有变,故错误;

D、③④的质子数相同,属于同种元素,故正确。

故选:D。

4.C

【详解】

略

5.A

【详解】

A、相对原子质量是一个原子的实际质量与一个碳12原子质量的十二分之一的比值,所以相对原子质量可以用来计算原子的质量,故选项说法正确;

B、相对原子质量是一个比值,单位是“1”,常省略不写,不是克,故选项说法错误;

C、采用相对原子质量后,没有增大了原子的质量,故选项说法错误;

D、相对原子质量是一个原子的实际质量与一个碳12原子质量的十二分之一的比值,碳原子的相对原子质量为12,故选项说法正确。

故选A。

6.C

【详解】

A、镓元素带“钅”字旁,属于金属元素,选项说法正确;

B、由氮的原子结构示意图可知,圆圈内的数字表示质子数,所以氮原子的核内质子数为7,选项说法正确;

C、根据元素周期表中一格的信息可知,元素名称下方数字表示相对原子质量,镓元素的相对原子质量是69.72,单位是“1”,不是“g”,选项说法不正确;

D、由氮的原子结构示意图可知,氮原子的最外层电子数为5,大于4,在化学反应中易得到电子,而形成带3个单位负电荷的阴离子,在化合物中氮元素的化合价为-3价,选项说法正确。

故选C。

7.D

【详解】

原子的相对原子质量=,故该原子的相对原子质量为:12×4=48。

故选D。

8.C

【分析】

由同种物质组成的是纯净物,由不同种物质组成的是混合物。从微观上看,由分子构成是物质,纯净物中只含有一种分子。

【详解】

A、只含有一种分子,属于纯净物,此选项不符合题意;

B、只含有一种分子,属于纯净物,此选项不符合题意;

C、含有两种分子,表示由两种物质组成的混合物,此选项符合题意;

D、只含有一种分子,属于纯净物,此选项不符合题意。

故选C。

9.C

【详解】

由于原子中原子核体积很小,质量却很大,所以a粒子遇到原子核就会发生偏向,例如c和d;因为原子的核外电子质量很小,但所占的体积却很大,电子的质量小的可以忽略不计,所以a粒子可以直接穿过去,例如b.由于原子核外的电子质量很小,a粒子是直接穿过,且原子核带正电荷,a粒子也带正电荷,同性相斥,所以A是不可能向原子核靠近的,应该远离原子核。

10.A

【详解】

A、元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称,决定元素的种类的是核电荷数(即核内质子数),故A错误;

B、水通电生成氢气和氧气,在化学反应中分子可分,原子不能再分,故B正确;

C、符号“Cu”既能表示该种元素,又能表示该元素的一个原子,还能表示该种物质,故C正确;

D、分子不同性质不同,所以二氧化碳能灭火而一氧化碳能燃烧,故D正确。故选A。

11.C

【详解】

A、原子序数是Z>Y>X,说法错误;B、X和Z位于同一族,同一族的原子最外层电子数相等,说法错误;C、Y和Z处于同一周期,说法正确;D、Z的电子层数比X的电子层数多1,说法错误。故选C。

12.D

【详解】

根据氧原子、氢原子和氯原子的模型判断出:A是水分子(H2O);B是氯分子(Cl2);C是氯化氢分子(HCl);D是次氯酸分子(HClO);E是氧分子(O2)。因此:A、乙反应的反应前物质只有一种,是纯净物,错误;B、物质D是HClO,有三种元素组成,不属于氧化物,错误;C、实验室用过氧化氢和二氧化锰的混合物制取E氧气,错误;D、乙反应由一种物质生成了两种物质,是分解反应,正确。故选D。

点睛:弄清各原子或各分子所表示的意义,并把微观粒子与宏观物质联系起来,根据微观粒子来推测物质的种类与反应类型。

13.C

【详解】

同一原子中,质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数;在阳离子中:质子数>核外电子;在阴离子中:质子数<核外电子;相对原子质量=质子数+中子数。若R2+核外有x个电子,则其原子核内的质子数为x+2,中子数为A-(x+2),即A-x-2。选C

14.C

【详解】

在原子结构示意图中,圆圈内的数字为质子数;弧线表示电子层,弧线上的数字为该层上的电子数。质子数决定原子的类别,原子的化学性质主要由最外层电子数决定,当最外层电子数小于4时,反应中易失去电子成为阳离子;当最外层电子数大于4时,反应中易得到电子成为阴离子;原子核外只有一个电子层且电子数为2,或者最外层电子数为8的结构为稳定结构,不易得失电子。由题中信息可知,X元素的质子数为17,是氯元素;该微粒的质子数比核外电子数小1,为带一个单位负电荷的阴离子,符号为X-;该粒子的最外电子层电子数为8,已达到稳定结构;由题中信息可知,该微粒的质子数为17,故核电荷数为17;选C

15.B

【详解】

A. 物质是由元素组成的,H2O、H2CO3中均含有氢元素;B. 决定物质种类的是物质的组成和结构,H2O和H2O2的组成元素相同,但它们的分子构成不同,化学性质不同;C. 离子是由原子得失电子形成的,离子带正电荷的数值等于原子失电子数,所以Na+、Mg2+、Al3+原子核外电子数均为10,但核内质子数不同;D. 在原子结构示意图中,圆圈内的数字为质子数;弧线表示电子层,弧线上的数字为该层上的电子数。同一原子中,质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数;在阳离子中:质子数>核外电子;在阴离子中:质子数<核外电子数; 表示的粒子依次是阴离子、阴离子、阳离子。故选B。

16.D

【详解】

A. 在元素周期表中,汉字表示元素的名称,元素名称左上角的数字为原子的序数,右上角是元素的符号,利用元素周期表,可查阅元素符号B. 分子可以构成物质,但物质不一定由分子构成,也可能是由原子或离子构成;C. 汤姆森发现了电子,证实原子是由带正电的微粒和带负电的电子构成,是可分的。D. 在元素周期表中,元素名称左上角的数字为原子的序数,右上角是钙元素的符号。名称下边的数值是原子的相对原子质量。利用相对原子质量表,可直接查出某种元素一个原子的实际质量。选D

17.①②⑥ ①②④ ⑤ ③ ⑤ ⑥

【详解】

(1)水、氧气、二氧化碳等物质是由分子构成,铁、锌、硫、镁等物质是由原子构成,氯化钠等是由离子构成,故填①②⑥;

(2)中子不带电所以显电中性。因为原子是由带正电的原子核和核外带负电的电子构成,原子核所带电量和核外电子所带电量相等,电性相反,所以整个原子不显电性。又因为分子是由原子构成的,所以分子也不显电性,故填①②④;

(3)一个质子质量约等于一个中子质量都约等于一个电子质量的1536倍,所以质量最小的是电子,故填⑤;

(4)一个质子带一个单位正电荷,故填③;

(5)一个电子带一个单位的负电荷,故填⑤;

(6)阴离子带负电荷,阳离子带正电荷。可能带正电荷也可能带负电荷的是离子,故填⑥;

点睛:有的物质是由分子构成、有的物质是由原子构成、有的物质是由粒子构成;显电中性的粒子就是指整体不显电性或不带电的粒子;粒子带什么电要看该微粒的组成。

18.79.70 非金属 B KBr 8

【详解】

解:(1)在元素周期表中,元素名称下方的数字表示相对原子质量,由溴元素在元素周期中的信息可知,溴的相对原子质量是79.90;溴属于非金属元素;故填:79.70;非金属。

(2)元素的化学性质与原子的最外层电子数关系密切,故决定元素化学性质的是最外层电子数;溴原子的最外层电子数为7,则与溴元素的化学性质相似的原子结构示意图中最外层电子数与之相同,即与溴元素的化学性质相似的原子结构示意图中最外层电子数也应为7;故填:B。

(3)A元素的质子数为19,是钾元素,在化合物中显+1价,溴原子的最外层有7个电子,在化学反应中易得到一个电子而显﹣1价,所以二者形成化合物的化学式为KBr;故填:KBr。

(4)离子是由原子得失电子后形成的,最外层一般达到了8个电子的稳定结构,所以x=8;故填:8。

19.非金属 Cl2 氟 MgF2

【详解】

(1)第16号元素是硫元素,属于非金属元素;

(2)①表示的元素是氯元素,对应单质的化学式是Cl2;

(3)因为从同周期中从左到右,原子失去电子的能力逐渐减弱,得到电子的能力逐渐增强,所以第二周期中得电子能力最强的是9号元素F,第9和第12号元素分别为镁元素、氟元素,其化合价分别为+2、-1价,故形成化合物的化学式为MgF2。

20.A:H2O;B:NaCl;C:分子;D:离子.

【详解】

解:分子能分成原子,原子能结合成分子,故D是分子,A可以是由分子构成的物质,比如水分子、二氧化碳分子,原子得失电子形成的是离子,故C是离子,B可以是由离子构成的物质,比如氯化钠,故填:CO2;NaCl;离子;分子。

21.氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红 吸收二氧化硫,防止污染空气 难溶于水 红磷量不足,没有把氧气消耗完(或装置漏气;没有冷却到室温,就打开了止水夹。)

【详解】

(1)氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红;

(2)硫燃烧生成二氧化硫,二氧化硫属于空气污染物,所以B中集气瓶底部有少量水,其作用是吸收二氧化硫,防止污染空气;

(3)C实验完毕,集气瓶内水面上升到一定高度后,不能继续上升,这种现象说明氮气具有难溶于水的性质;从烧杯中进入集气瓶内水的体积明显小于瓶内原空气体积的,可能存在的原因是:红磷量不足,没有把氧气消耗完;装置漏气;没有冷却到室温,就打开了止水夹。

故答案为(1)氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红;(2)吸收二氧化硫,防止污染空气;(3)难溶于水;红磷量不足,没有把氧气消耗完(或装置漏气;没有冷却到室温,就打开了止水夹。)

【点睛】

解答本题关键是熟悉分子的性质,知道测定空气中氧气含量实验的注意事项。

22.烧杯B中的溶液变红 分子在不断地运动 分子间有间隔 继续 温度越高,分子运动越快 减少对空气的污染(或还能探究温度对分子运动速率的影响)

【详解】

(1)氨水是易挥发的碱,通过分子的运动挥发出氨气,氨气分子通过运动进入B中,形成氨水,使溶液呈碱性,该实验可以观察到的实验现象是烧杯B中的溶液变红;实验结论是分子在不断地运动;

(2)改进实验:先在一支试管中装一半红墨水,再在液面上注满酒精(缓缓注入),加盖密封后静置,30日后再观察,现象如图乙所示。小明做的实验还可以说明的分子性质是分子间有间隔;通过分子的运动,使酒精分子扩散到水分子的间隔中,因而和水充分混合。混合均匀后,分子继续运动;

(3)如果继续完成图丙实验操作,可观察到丙实验中,溶液变红的更快,对比实验乙可以得出的结论是温度越高,分子运动越快;

(4)相比于教材中的实验设计,小明的实验改进最主要的优点有:装置密闭,减少对空气的污染(或还能探究温度对分子运动速率的影响)。

23.高锰酸钾 二氧化锰 氧气 过氧化氢 木炭 二氧化碳 高锰酸钾 锰酸钾+二氧化锰+氧气 分解反应 过氧化氢水+氧气 木炭+氧气 二氧化碳 化合反应

【详解】

试题分析:(1)①由“D能使带火星的木条复燃,H是一种能使澄清石灰水变浑浊的气体”,故D为O2、H为CO2;

②由图框可知:D;与;G点燃生成H,又知G都是黑色固体,故G为碳C;

③由题意“A是一种暗紫色固体”发生分解反应生成三种物质:黑色固体B、氧气、C物质;而黑色固体B与无色液体E反应生成氧气,又知“在②的反应前后B的质量和化学性质都不改变”则为催化剂,故A:KMnO4;;B:MnO2;;E:H2O2;

(2)正确书写文字表达式;根据特点判定反应类型:分解反应的特点“一变多”,化合反应的特点“多变一”.

①高锰酸钾锰酸钾+二氧化锰+氧气;符合分解反应的特点“一变多”,故为分解反应;

②过氧化氢水+氧气

③碳+氧气二氧化碳;符合化合反应的特点“多变一”,故为化合反应.

考点:物质的鉴别、推断;实验室制取氧气的反应原理;二氧化碳的检验和验满;化学式的书写及意义;化学性质与物理性质的差别及应用;反应类型的判定;书写化学反应文字表达式.

点评:解题关键,根据物质的物理性质或明显的化学反应特征,找准解题的突破口,并从突破口出发,探求知识间的内在联系,应用多种思维方式,进行严密的分析和逻辑推理,推出符合题意的结果.答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第三单元物质构成的奥秘单元练习

考试时间:60分钟;命题人:吴华

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

未命名

一、单选题

1.某同学的化学笔记本上记录了很多化学知识。以下是其中的四个知识点,错误的是

A.分子、原子、离子都能直接构成物质

B.淀粉和纤维素都属于糖类,所蕴含的能量来自于太阳能

C.铝的抗氧化能力强是因为铝的表面容易形成一层致密的氧化物薄膜

D.农业上,可以用碱性物质改良酸性土壤,如氢氧化钠等

2.下列对分子、原子、离子的认识正确的是

A.原子是最小的粒子,不能再分

B.分子是化学变化中不可再分的粒子

C.离子是原子中质子数发生变化形成的粒子

D.原子的最外层电子数与元素的化学性质密切相关

3.下列说法正确的是

A.图①所示元素是2017年5月新命名的元素,其原子核内的中子数为172

B.②可用符号表示为Mg+2

C.原子变成离子后电子层数一定会改变

D.③④两种微粒属于同种元素

4.某款锂电池中含有碳酸乙烯酯()。下列有关碳酸乙烯酯的说法正确的是

A.碳酸乙烯酯中含有

B.碳酸乙烯酯分子由碳、氢、氧三种元素组成

C.碳酸乙烯酯由碳、氢、氧三种元素组成

D.碳酸乙烯酯由3个碳原子、4个氢原子和3个氧原子构成

5.关于相对原子质量,下列叙述正确的是

A.相对原子质量可以用来计算原子的质量 B.碳原子的相对原子质量为12g

C.采用相对原子质量后,增大了原子的质量 D.碳原子的相对原子质量为1.993×1026kg

6.氮化镓是生产5G芯片的关健材料之一、氮的原子结构示意图和镓在元素周期表中的信息如图所示,下列说法错误的是

A.镓是金属元素

B.氮原子的核内质子数为7

C.镓元素的相对原子质量是69.72g

D.氮化镓中氮元素的化合价为-3价

7.作为相对原子质量标准的碳原子与某种原子的质量关系为:÷=4,则原子的相对质量为

A.3 B.4 C.12 D.48

8.图中“”和“”表示两种不同元素的原子,下列表示混合物的是( )

A. B.

C. D.

9.卢瑟福的α粒子轰击金箔实验推翻了汤姆森在1903年提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础。下图线条中,可能是α粒子(带正电)在该实验中的运动轨迹的是( )

A.abcd B.abc C.bcd D.ad

10.下列说法不正确的是

A.不同元素本质的区别是原子的最外层电子数不同

B.水通电生成氢气和氧气,在化学反应中分子可分,原子不能再分

C.符号“”既能表示该种元素,又能表示该元素的一个原子,还能表示该种物质

D.二氧化碳能灭火而一氧化碳能燃烧,二氧化碳和一氧化碳的分子构成不同

11.元素周期表是学习和研究化学的重要工具,如图是元素周期表的一部分,其中X、Y、Z代表三种不同的元素。下列说法中正确的是

A.原子序数:X>Y B.核外电子数:X=Z

C.Y和Z处于同一周期 D.X和Z的电子层数相同

12.自来水消毒过程涉及到下列甲和乙两个化学反应,其反应的微观过程如下所示:

下列说法正确的是

A.两个反应的反应前后的物质都是混合物 B.物质D属于氧化物

C.实验室可用水和二氧化锰的混合物制取E D.乙是分解反应

13.已知R元素的相对原子质量A与其原子核内的质子数和中子数之和在数值上相等。若R2+核外有x个电子,则其原子核内的中子数为

A.A-x+2 B.A+x+2 C.A-x-2 D.A+x-2

14.如图所示是元素X的一种粒子结构示意图,下列说法正确的是

A.X是硫元素 B.该粒子可表示为X+

C.该粒子的最外电子层已达到稳定结构 D.该粒子的核电荷数为18

15.正确使用和理解化学用语是重要的学科素养,下列说法正确的是

A.H2O、H2CO3中均含有氢分子

B.H2O和H2O2的组成元素相同,但它们的化学性质不同

C.Na+、Mg2+、Al3+原子核内质子数均为10

D. 表示的粒子都是阴离子

16.下列说法不正确的是

A.利用元素周期表,可查阅元素符号

B.分子可以构成物质,但物质不一定由分子构成

C.汤姆森发现了电子,证实原子是可分的

D.利用相对原子质量表,可直接查出某种元素一个原子的实际质量

第II卷(非选择题)

未命名

二、填空题

17.在下列微粒中

①分子;②原子;③质子;④中子;⑤电子;⑥离子

(1)能构成物质的微粒有_________;(2)显示电中性的微粒有_______________

(3)质量最小的微粒是_____________;(4)一定带正电荷的微粒有____________

(5)一定带负电荷的微粒有_____;(6)可能带正电荷也可能带负电荷的是______

18.元素周期表是学习和研究化学的重要工具。溴元素的相关信息如图甲所示,请回答下列问题。

(1)溴的相对原子质量是______,溴属于_______(填“金属”或“非金属”)元素。

(2)溴元素的化学性质与图乙中_______(填字母)元素的化学性质相似。

(3)溴元素与图乙中A元素,形成化合物的化学式为________。

(4)若图乙中C表示离子,则x的值是_______。

19.根据元素周期表中1﹣18号元素的排列情况。我对它进行探究:

(1)第16号元素属于_____元素(填“金属”或“非金属”)。

(2)①表示的元素对应单质的化学式是_____。

(3)研究表明:在同一周期中,从左到右,原子失去电子的能力逐渐减弱,得到电子的能力逐渐增强。由此推断:第二周期中得电子能力最强的是_____(填名称)原子;第9号和第12号元素形成的化合物化学式是_____。

20.如图是构成纯净物的粒子间的关系图.请在A、B处填入物质的化学式,C、D处填入粒子名称(填分子、原子或离子).

A:___

B:___

C:___

D:___.

三、实验题

21.如图是初中化学中常见的实验。

(1)A中现象:烧杯②中溶液变红。请用分子的知识解释“变红”的原因_____。

(2)B中集气瓶底部有少量水,其作用是_____。

(3)C实验完毕,集气瓶内水面上升到一定高度后,不能继续上升,这种现象说明氮气具有_____的性质;若从烧杯中进入集气瓶内水的体积明显小于瓶内原空气体积的,可能存在的原因是_____(写出一条即可)。

22.小明学习了分子的性质后做了如下实验:

(1)教材实验(如图1所示):该实验可以观察到的实验现象是 __________________________ ;实验结论是 __________________________ 。

(2)改进实验:先在一支试管中装一半红墨水,再在液面上注满酒精(缓缓注人),加盖密封后静置,30日后再观察,现象如图2所示。小明做的实验还可以说明的分子性质是 __________________________ ;混合均匀后,分子 __________________________ (填“继续”或“停止”)运动。

(3)如果继续完成图3实验操作,对比实验2可以得出的结论是 __________________________ 。

(4)相比于教材中的实验设计,小明的实验改进最主要的优点有: __________________________ 。

四、推断题

23.A.B……H八种物质,有下图所示关系:其中A是一种暗紫色固体,B.G都是黑色固体,D能使带火星的木条复燃,E是一种无色液体,H是一种能使澄清石灰水变浑浊的气体,在②的反应前后B的质量和化学性质都不改变。试推断:

(1)写出下列物质的名称:

A________________. B______________. D________________.

E________________. G______________. H________________.

(2)写出反应①②③的文字表达式,并指出①③反应的基本类型:

①________________________________________________________反应

②______________________________________________

③________________________________________________________反应

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.D

【详解】

A、构成物质的三种微粒:分子、原子、离子,说法正确;

B、淀粉和纤维素都属于糖类,都是通过绿色植物将太阳能转化为化学能,所以蕴含的能量来自于太阳能,说法正确;

C、铝的抗氧化能力强是因为铝的表面容易形成一层致密的氧化物薄膜,说法正确;

D、农业上,可以用碱性物质改良酸性土壤,但氢氧化钠具有强烈的腐蚀性,不能用于改良酸性土壤,一般用熟石灰,说法错误。

故选:D。

2.D

【详解】

A、原子是化学变化中的最小粒子,原子在化学变化中不可再分,错误;

B、分子在化学变化中可以再分,错误;

C、离子是原子核外电子数发生变化形成的粒子,错误;

D、元素的化学性质决定于最外层电子数,故D正确。

故选D。

3.D

【详解】

A、在元素周期表中,元素名称左上角的数字表示原子序数,原子序数=原子的核内质子数=115,在元素周期表中,元素名称下方的数字表示相对原子质量,故其相对原子质量是288,中子数=相对原子质量-质子数=288-115=173,故错误;

B、原子序数=质子数=12,12号元素是镁元素,质子数大于核外电子数,表示阳离子,故B为镁离子,离子符号表示为Mg2+,错误;

C、原子变成离子后,电子层数不一定会改变,如④是氯原子得电子后变成氯离子,电子层数没有变,故错误;

D、③④的质子数相同,属于同种元素,故正确。

故选:D。

4.C

【详解】

略

5.A

【详解】

A、相对原子质量是一个原子的实际质量与一个碳12原子质量的十二分之一的比值,所以相对原子质量可以用来计算原子的质量,故选项说法正确;

B、相对原子质量是一个比值,单位是“1”,常省略不写,不是克,故选项说法错误;

C、采用相对原子质量后,没有增大了原子的质量,故选项说法错误;

D、相对原子质量是一个原子的实际质量与一个碳12原子质量的十二分之一的比值,碳原子的相对原子质量为12,故选项说法正确。

故选A。

6.C

【详解】

A、镓元素带“钅”字旁,属于金属元素,选项说法正确;

B、由氮的原子结构示意图可知,圆圈内的数字表示质子数,所以氮原子的核内质子数为7,选项说法正确;

C、根据元素周期表中一格的信息可知,元素名称下方数字表示相对原子质量,镓元素的相对原子质量是69.72,单位是“1”,不是“g”,选项说法不正确;

D、由氮的原子结构示意图可知,氮原子的最外层电子数为5,大于4,在化学反应中易得到电子,而形成带3个单位负电荷的阴离子,在化合物中氮元素的化合价为-3价,选项说法正确。

故选C。

7.D

【详解】

原子的相对原子质量=,故该原子的相对原子质量为:12×4=48。

故选D。

8.C

【分析】

由同种物质组成的是纯净物,由不同种物质组成的是混合物。从微观上看,由分子构成是物质,纯净物中只含有一种分子。

【详解】

A、只含有一种分子,属于纯净物,此选项不符合题意;

B、只含有一种分子,属于纯净物,此选项不符合题意;

C、含有两种分子,表示由两种物质组成的混合物,此选项符合题意;

D、只含有一种分子,属于纯净物,此选项不符合题意。

故选C。

9.C

【详解】

由于原子中原子核体积很小,质量却很大,所以a粒子遇到原子核就会发生偏向,例如c和d;因为原子的核外电子质量很小,但所占的体积却很大,电子的质量小的可以忽略不计,所以a粒子可以直接穿过去,例如b.由于原子核外的电子质量很小,a粒子是直接穿过,且原子核带正电荷,a粒子也带正电荷,同性相斥,所以A是不可能向原子核靠近的,应该远离原子核。

10.A

【详解】

A、元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称,决定元素的种类的是核电荷数(即核内质子数),故A错误;

B、水通电生成氢气和氧气,在化学反应中分子可分,原子不能再分,故B正确;

C、符号“Cu”既能表示该种元素,又能表示该元素的一个原子,还能表示该种物质,故C正确;

D、分子不同性质不同,所以二氧化碳能灭火而一氧化碳能燃烧,故D正确。故选A。

11.C

【详解】

A、原子序数是Z>Y>X,说法错误;B、X和Z位于同一族,同一族的原子最外层电子数相等,说法错误;C、Y和Z处于同一周期,说法正确;D、Z的电子层数比X的电子层数多1,说法错误。故选C。

12.D

【详解】

根据氧原子、氢原子和氯原子的模型判断出:A是水分子(H2O);B是氯分子(Cl2);C是氯化氢分子(HCl);D是次氯酸分子(HClO);E是氧分子(O2)。因此:A、乙反应的反应前物质只有一种,是纯净物,错误;B、物质D是HClO,有三种元素组成,不属于氧化物,错误;C、实验室用过氧化氢和二氧化锰的混合物制取E氧气,错误;D、乙反应由一种物质生成了两种物质,是分解反应,正确。故选D。

点睛:弄清各原子或各分子所表示的意义,并把微观粒子与宏观物质联系起来,根据微观粒子来推测物质的种类与反应类型。

13.C

【详解】

同一原子中,质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数;在阳离子中:质子数>核外电子;在阴离子中:质子数<核外电子;相对原子质量=质子数+中子数。若R2+核外有x个电子,则其原子核内的质子数为x+2,中子数为A-(x+2),即A-x-2。选C

14.C

【详解】

在原子结构示意图中,圆圈内的数字为质子数;弧线表示电子层,弧线上的数字为该层上的电子数。质子数决定原子的类别,原子的化学性质主要由最外层电子数决定,当最外层电子数小于4时,反应中易失去电子成为阳离子;当最外层电子数大于4时,反应中易得到电子成为阴离子;原子核外只有一个电子层且电子数为2,或者最外层电子数为8的结构为稳定结构,不易得失电子。由题中信息可知,X元素的质子数为17,是氯元素;该微粒的质子数比核外电子数小1,为带一个单位负电荷的阴离子,符号为X-;该粒子的最外电子层电子数为8,已达到稳定结构;由题中信息可知,该微粒的质子数为17,故核电荷数为17;选C

15.B

【详解】

A. 物质是由元素组成的,H2O、H2CO3中均含有氢元素;B. 决定物质种类的是物质的组成和结构,H2O和H2O2的组成元素相同,但它们的分子构成不同,化学性质不同;C. 离子是由原子得失电子形成的,离子带正电荷的数值等于原子失电子数,所以Na+、Mg2+、Al3+原子核外电子数均为10,但核内质子数不同;D. 在原子结构示意图中,圆圈内的数字为质子数;弧线表示电子层,弧线上的数字为该层上的电子数。同一原子中,质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数;在阳离子中:质子数>核外电子;在阴离子中:质子数<核外电子数; 表示的粒子依次是阴离子、阴离子、阳离子。故选B。

16.D

【详解】

A. 在元素周期表中,汉字表示元素的名称,元素名称左上角的数字为原子的序数,右上角是元素的符号,利用元素周期表,可查阅元素符号B. 分子可以构成物质,但物质不一定由分子构成,也可能是由原子或离子构成;C. 汤姆森发现了电子,证实原子是由带正电的微粒和带负电的电子构成,是可分的。D. 在元素周期表中,元素名称左上角的数字为原子的序数,右上角是钙元素的符号。名称下边的数值是原子的相对原子质量。利用相对原子质量表,可直接查出某种元素一个原子的实际质量。选D

17.①②⑥ ①②④ ⑤ ③ ⑤ ⑥

【详解】

(1)水、氧气、二氧化碳等物质是由分子构成,铁、锌、硫、镁等物质是由原子构成,氯化钠等是由离子构成,故填①②⑥;

(2)中子不带电所以显电中性。因为原子是由带正电的原子核和核外带负电的电子构成,原子核所带电量和核外电子所带电量相等,电性相反,所以整个原子不显电性。又因为分子是由原子构成的,所以分子也不显电性,故填①②④;

(3)一个质子质量约等于一个中子质量都约等于一个电子质量的1536倍,所以质量最小的是电子,故填⑤;

(4)一个质子带一个单位正电荷,故填③;

(5)一个电子带一个单位的负电荷,故填⑤;

(6)阴离子带负电荷,阳离子带正电荷。可能带正电荷也可能带负电荷的是离子,故填⑥;

点睛:有的物质是由分子构成、有的物质是由原子构成、有的物质是由粒子构成;显电中性的粒子就是指整体不显电性或不带电的粒子;粒子带什么电要看该微粒的组成。

18.79.70 非金属 B KBr 8

【详解】

解:(1)在元素周期表中,元素名称下方的数字表示相对原子质量,由溴元素在元素周期中的信息可知,溴的相对原子质量是79.90;溴属于非金属元素;故填:79.70;非金属。

(2)元素的化学性质与原子的最外层电子数关系密切,故决定元素化学性质的是最外层电子数;溴原子的最外层电子数为7,则与溴元素的化学性质相似的原子结构示意图中最外层电子数与之相同,即与溴元素的化学性质相似的原子结构示意图中最外层电子数也应为7;故填:B。

(3)A元素的质子数为19,是钾元素,在化合物中显+1价,溴原子的最外层有7个电子,在化学反应中易得到一个电子而显﹣1价,所以二者形成化合物的化学式为KBr;故填:KBr。

(4)离子是由原子得失电子后形成的,最外层一般达到了8个电子的稳定结构,所以x=8;故填:8。

19.非金属 Cl2 氟 MgF2

【详解】

(1)第16号元素是硫元素,属于非金属元素;

(2)①表示的元素是氯元素,对应单质的化学式是Cl2;

(3)因为从同周期中从左到右,原子失去电子的能力逐渐减弱,得到电子的能力逐渐增强,所以第二周期中得电子能力最强的是9号元素F,第9和第12号元素分别为镁元素、氟元素,其化合价分别为+2、-1价,故形成化合物的化学式为MgF2。

20.A:H2O;B:NaCl;C:分子;D:离子.

【详解】

解:分子能分成原子,原子能结合成分子,故D是分子,A可以是由分子构成的物质,比如水分子、二氧化碳分子,原子得失电子形成的是离子,故C是离子,B可以是由离子构成的物质,比如氯化钠,故填:CO2;NaCl;离子;分子。

21.氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红 吸收二氧化硫,防止污染空气 难溶于水 红磷量不足,没有把氧气消耗完(或装置漏气;没有冷却到室温,就打开了止水夹。)

【详解】

(1)氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红;

(2)硫燃烧生成二氧化硫,二氧化硫属于空气污染物,所以B中集气瓶底部有少量水,其作用是吸收二氧化硫,防止污染空气;

(3)C实验完毕,集气瓶内水面上升到一定高度后,不能继续上升,这种现象说明氮气具有难溶于水的性质;从烧杯中进入集气瓶内水的体积明显小于瓶内原空气体积的,可能存在的原因是:红磷量不足,没有把氧气消耗完;装置漏气;没有冷却到室温,就打开了止水夹。

故答案为(1)氨分子不断运动,进入滴有酚酞的蒸馏水中,使酚酞试液变红;(2)吸收二氧化硫,防止污染空气;(3)难溶于水;红磷量不足,没有把氧气消耗完(或装置漏气;没有冷却到室温,就打开了止水夹。)

【点睛】

解答本题关键是熟悉分子的性质,知道测定空气中氧气含量实验的注意事项。

22.烧杯B中的溶液变红 分子在不断地运动 分子间有间隔 继续 温度越高,分子运动越快 减少对空气的污染(或还能探究温度对分子运动速率的影响)

【详解】

(1)氨水是易挥发的碱,通过分子的运动挥发出氨气,氨气分子通过运动进入B中,形成氨水,使溶液呈碱性,该实验可以观察到的实验现象是烧杯B中的溶液变红;实验结论是分子在不断地运动;

(2)改进实验:先在一支试管中装一半红墨水,再在液面上注满酒精(缓缓注入),加盖密封后静置,30日后再观察,现象如图乙所示。小明做的实验还可以说明的分子性质是分子间有间隔;通过分子的运动,使酒精分子扩散到水分子的间隔中,因而和水充分混合。混合均匀后,分子继续运动;

(3)如果继续完成图丙实验操作,可观察到丙实验中,溶液变红的更快,对比实验乙可以得出的结论是温度越高,分子运动越快;

(4)相比于教材中的实验设计,小明的实验改进最主要的优点有:装置密闭,减少对空气的污染(或还能探究温度对分子运动速率的影响)。

23.高锰酸钾 二氧化锰 氧气 过氧化氢 木炭 二氧化碳 高锰酸钾 锰酸钾+二氧化锰+氧气 分解反应 过氧化氢水+氧气 木炭+氧气 二氧化碳 化合反应

【详解】

试题分析:(1)①由“D能使带火星的木条复燃,H是一种能使澄清石灰水变浑浊的气体”,故D为O2、H为CO2;

②由图框可知:D;与;G点燃生成H,又知G都是黑色固体,故G为碳C;

③由题意“A是一种暗紫色固体”发生分解反应生成三种物质:黑色固体B、氧气、C物质;而黑色固体B与无色液体E反应生成氧气,又知“在②的反应前后B的质量和化学性质都不改变”则为催化剂,故A:KMnO4;;B:MnO2;;E:H2O2;

(2)正确书写文字表达式;根据特点判定反应类型:分解反应的特点“一变多”,化合反应的特点“多变一”.

①高锰酸钾锰酸钾+二氧化锰+氧气;符合分解反应的特点“一变多”,故为分解反应;

②过氧化氢水+氧气

③碳+氧气二氧化碳;符合化合反应的特点“多变一”,故为化合反应.

考点:物质的鉴别、推断;实验室制取氧气的反应原理;二氧化碳的检验和验满;化学式的书写及意义;化学性质与物理性质的差别及应用;反应类型的判定;书写化学反应文字表达式.

点评:解题关键,根据物质的物理性质或明显的化学反应特征,找准解题的突破口,并从突破口出发,探求知识间的内在联系,应用多种思维方式,进行严密的分析和逻辑推理,推出符合题意的结果.答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件