25 古人谈读书 课件(19张)

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

精读引领课

25《古人谈读书》

【语文单元主题教学】五年级上册第八单元

《古人谈读书》首次在同一课中编排三组文言文片段,学生不仅要读通读懂文章,还要在此基础上梳理信息,把握内容要点,为接下来学习整篇文言文夯实基础。

精读引领课——《古人谈读书》

地位

作用

五年级的学生通过古诗词的学习和几篇文言文的学习,已积累了一定的学习文言文的经验。在教学时,教师仍旧要把握好文体特点,以读为主,充分利用学生已有经验,敢于放手让学生自读自悟,通过多种形式的朗读,让学生在读中意会,读中感悟,在读中积累语言,发展思维,培养语感,真正落实学生的主体地位。

精读引领课——《古人谈读书》

学情

分析

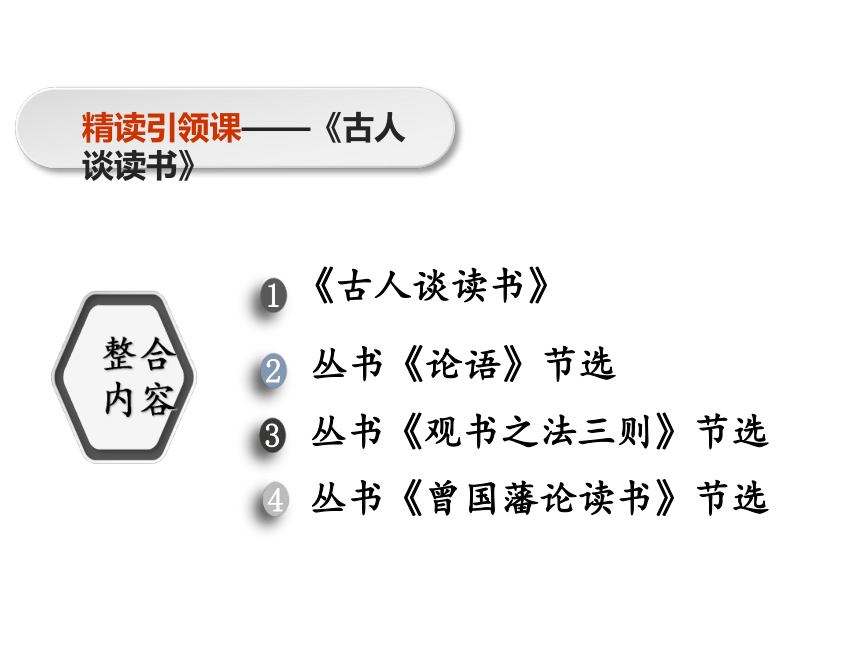

精读引领课——《古人谈读书》

整合

内容

1

2

3

4

《古人谈读书》

丛书《论语》节选

丛书《观书之法三则》节选

丛书《曾国藩论读书》节选

1.课标要求:能借助工具书阅读浅显文言文,背诵优秀诗文240篇(段)。

精读引领课——《古人谈读书》

目标

依据

2.单元语文要素:阅读时注意梳理信息,把握内容要点。

3.课后练习:

1.正确、流利地朗读课文。背诵课文。

2.借助注释,梳理信息,理解课文大意。

3.了解古人读书求学的态度和方法,并能联系自己的读书体会获得启发。

精读引领课——《古人谈读书》

教学

目标

2课时

教学

流程

《古人谈读书》第一课时

一、揭示主题,导入新课

二、初读诗文,整体感知

三、借助注释,品读《论语》

四、巩固背诵,拓展延伸

教学

过程

精读引领课——《古人谈读书》

一、揭示主题,导入新课

1.关注题目,“古人”文中具体指谁?交流课前查阅的相关人物资料,明确每个选段的作者及出处。

2.古人喜欢读书,经常会把自己的读书方法和学习态度写下来,供后世参考。今天,我们就一起走进这组文章,去看看他们是如何对待读书的。

教学

过程

精读引领课——《古人谈读书》

二、初读课文,整体感知

1.回顾复习,反复读文。

(1)自读,同桌互读、互查。

(2)指名读,巩固难读字音。

特别关注:“是知也”的“知”,同“智”,智慧;

“默而识之”的“识”读“zhì”,记住;

“诲人不倦”的“诲”四声。

字字正确 句句通顺

教学

过程

精读引领课——《古人谈读书》

2.读准停顿,读出韵味。

(1)学生自读,尝试读出节奏。

(2)读准“盖/士人读书”“有志/则/断不甘为下流”等句的停顿。体会读古文与平常读课文的不同。

(3)对照大屏幕,对比自己的读文停顿是否合适,反复练读。

(4)检查读、范读、练读、展示读,读出文言文的停顿和韵味。

读准停顿 读出韵味

三、借助注释,品读《论语》

1.回顾学法:交流之前读懂古诗词、文言文的方法。

2.合作学习:结合注释,尝试读懂每句话的意思。

精读引领课——《古人谈读书》

教学

过程

三、借助注释,品读《论语》

3.答疑解惑:

难点预设:①“知之为知之,不知为不知,是知也。”的理解,比较理解五个“知”的不同含义。

②为什么孔子说要“默”而识之,而不是“读”或“学”而识之?

4.师生文白对读,巩固理解每句话的意思。

5.思考:这三句话分别从哪些方面介绍的?

生总结,汇报板书:谦虚 求实 勤奋

精读引领课——《古人谈读书》

教学

过程

教学

过程

精读引领课——《古人谈读书》

四、巩固背诵,拓展延伸

1.借助补白,辅助背诵。

敏而( ),( )下问。

知之为( ),不知为( ),是( )。

默而知之,( ),( )不倦。

2.交流后简介孔子和《论语》,阅读丛书7《论语》节选,读通,结合注释与译文尝试自读。

3.联系自己的读书体会,说说阅读《论语》中的这些语句,给我们哪些启示呢?

4.推荐课下继续阅读《论语》

读--培养语感,积累语言

猜--习得方法,训练思维

变--激发兴趣,审美鉴赏

写--运用语言,文化传承

教学

策略

《古人谈读书》第二课时

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

一、读一读,猜一猜。

1.复习回顾,读通读顺;

2.自主学习,理解大意;

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

一、读一读,猜一猜

3.小组合作,答疑解惑;

①联系上下文猜;

②资料验证;

③体会古今字义差异。

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

一、读一读,猜一猜

4.再读思考,朱熹和曾国藩的读

书观分别是什么?他们又是怎样把自己的观点说清楚的?

①交流朱熹读书的观点。

②交流曾国藩的读书观点,补充拓展关于“恒”的补充。

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

二、变一变,背一背。

1.变换排版方式,反复赏读;

①变成竖版

②去掉标点

2.补白诵读,积累背诵。

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

三、写一写,记一记。

1.总结:通过阅读这一组文章,古人读书的态度与方法,对你有什么启发?

2.日积月累,选择最受启发的名言,摘抄在书签上。

3.补充阅读丛书朱熹的《观书之法三则》中的学贵有疑,鼓励课下继续阅读,了解名人的读书观。

精读引领课

25《古人谈读书》

【语文单元主题教学】五年级上册第八单元

《古人谈读书》首次在同一课中编排三组文言文片段,学生不仅要读通读懂文章,还要在此基础上梳理信息,把握内容要点,为接下来学习整篇文言文夯实基础。

精读引领课——《古人谈读书》

地位

作用

五年级的学生通过古诗词的学习和几篇文言文的学习,已积累了一定的学习文言文的经验。在教学时,教师仍旧要把握好文体特点,以读为主,充分利用学生已有经验,敢于放手让学生自读自悟,通过多种形式的朗读,让学生在读中意会,读中感悟,在读中积累语言,发展思维,培养语感,真正落实学生的主体地位。

精读引领课——《古人谈读书》

学情

分析

精读引领课——《古人谈读书》

整合

内容

1

2

3

4

《古人谈读书》

丛书《论语》节选

丛书《观书之法三则》节选

丛书《曾国藩论读书》节选

1.课标要求:能借助工具书阅读浅显文言文,背诵优秀诗文240篇(段)。

精读引领课——《古人谈读书》

目标

依据

2.单元语文要素:阅读时注意梳理信息,把握内容要点。

3.课后练习:

1.正确、流利地朗读课文。背诵课文。

2.借助注释,梳理信息,理解课文大意。

3.了解古人读书求学的态度和方法,并能联系自己的读书体会获得启发。

精读引领课——《古人谈读书》

教学

目标

2课时

教学

流程

《古人谈读书》第一课时

一、揭示主题,导入新课

二、初读诗文,整体感知

三、借助注释,品读《论语》

四、巩固背诵,拓展延伸

教学

过程

精读引领课——《古人谈读书》

一、揭示主题,导入新课

1.关注题目,“古人”文中具体指谁?交流课前查阅的相关人物资料,明确每个选段的作者及出处。

2.古人喜欢读书,经常会把自己的读书方法和学习态度写下来,供后世参考。今天,我们就一起走进这组文章,去看看他们是如何对待读书的。

教学

过程

精读引领课——《古人谈读书》

二、初读课文,整体感知

1.回顾复习,反复读文。

(1)自读,同桌互读、互查。

(2)指名读,巩固难读字音。

特别关注:“是知也”的“知”,同“智”,智慧;

“默而识之”的“识”读“zhì”,记住;

“诲人不倦”的“诲”四声。

字字正确 句句通顺

教学

过程

精读引领课——《古人谈读书》

2.读准停顿,读出韵味。

(1)学生自读,尝试读出节奏。

(2)读准“盖/士人读书”“有志/则/断不甘为下流”等句的停顿。体会读古文与平常读课文的不同。

(3)对照大屏幕,对比自己的读文停顿是否合适,反复练读。

(4)检查读、范读、练读、展示读,读出文言文的停顿和韵味。

读准停顿 读出韵味

三、借助注释,品读《论语》

1.回顾学法:交流之前读懂古诗词、文言文的方法。

2.合作学习:结合注释,尝试读懂每句话的意思。

精读引领课——《古人谈读书》

教学

过程

三、借助注释,品读《论语》

3.答疑解惑:

难点预设:①“知之为知之,不知为不知,是知也。”的理解,比较理解五个“知”的不同含义。

②为什么孔子说要“默”而识之,而不是“读”或“学”而识之?

4.师生文白对读,巩固理解每句话的意思。

5.思考:这三句话分别从哪些方面介绍的?

生总结,汇报板书:谦虚 求实 勤奋

精读引领课——《古人谈读书》

教学

过程

教学

过程

精读引领课——《古人谈读书》

四、巩固背诵,拓展延伸

1.借助补白,辅助背诵。

敏而( ),( )下问。

知之为( ),不知为( ),是( )。

默而知之,( ),( )不倦。

2.交流后简介孔子和《论语》,阅读丛书7《论语》节选,读通,结合注释与译文尝试自读。

3.联系自己的读书体会,说说阅读《论语》中的这些语句,给我们哪些启示呢?

4.推荐课下继续阅读《论语》

读--培养语感,积累语言

猜--习得方法,训练思维

变--激发兴趣,审美鉴赏

写--运用语言,文化传承

教学

策略

《古人谈读书》第二课时

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

一、读一读,猜一猜。

1.复习回顾,读通读顺;

2.自主学习,理解大意;

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

一、读一读,猜一猜

3.小组合作,答疑解惑;

①联系上下文猜;

②资料验证;

③体会古今字义差异。

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

一、读一读,猜一猜

4.再读思考,朱熹和曾国藩的读

书观分别是什么?他们又是怎样把自己的观点说清楚的?

①交流朱熹读书的观点。

②交流曾国藩的读书观点,补充拓展关于“恒”的补充。

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

二、变一变,背一背。

1.变换排版方式,反复赏读;

①变成竖版

②去掉标点

2.补白诵读,积累背诵。

教学过程

精读引领课——《古人谈读书》

三、写一写,记一记。

1.总结:通过阅读这一组文章,古人读书的态度与方法,对你有什么启发?

2.日积月累,选择最受启发的名言,摘抄在书签上。

3.补充阅读丛书朱熹的《观书之法三则》中的学贵有疑,鼓励课下继续阅读,了解名人的读书观。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地