第四章生命之源——水4.4化学方程式课后习题科粤版(2012)初中化学九年级上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第四章生命之源——水4.4化学方程式课后习题科粤版(2012)初中化学九年级上册(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 170.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第四章生命之源——水4.4化学方程式课后习题科粤版(2012)初中化学九年级上册

一、单选题(共12题)

1.下列化学用语正确的是

A.汞元素hg B.五氧化二磷P5O2

C.钠离子Na+1 D.镁在氧气中燃烧的方程式

2.下列化学方程式书写正确,且反应前后有元素化合价升高和降低的是:

A. B.

C. D.

3.过氧化钙(CaO2)是一种环境友好的化工原料,常用作鱼类运输时的制氧剂。过氧化钙与水反应的化学方程式可表示为:,则R的化学式为

A.CaO B.H2O2 C.O2 D.O3

4.下列化学方程式书写正确的是

A.硫在氧气中燃烧:

B.高温煅烧石灰石制取生石灰

C.稀盐酸去除铁钉锈渍有气泡产生:

D.一氧化碳从氧化铁中还原出铁:

5.将12.4g某种天然气水合物(CH4 xH2O)与一定量氧气在密闭容器中用电火花引燃,反应后得到一氧化碳和水蒸气的混合气体的总质量为17.2g,冷却至室温剩余气体的质量为2.8g下列说法中不正确的是

A.上述反应消耗氧气的质量为4.8g

B.若要使上述124g天然气水合物充分燃烧至少需要6.4g氧气

C.x=8

D.该天然气水合物中碳、氢元素的原子个数比为1:16

6.下图是某反应前后分子种类变化的微观示意图。下列说法正确的是

A.反应前后分子个数不变 B.反应中涉及到3种氧化物

C.反应中甲、乙分子个数比为1:1 D.反应生成丙和丁的质量比为32:9

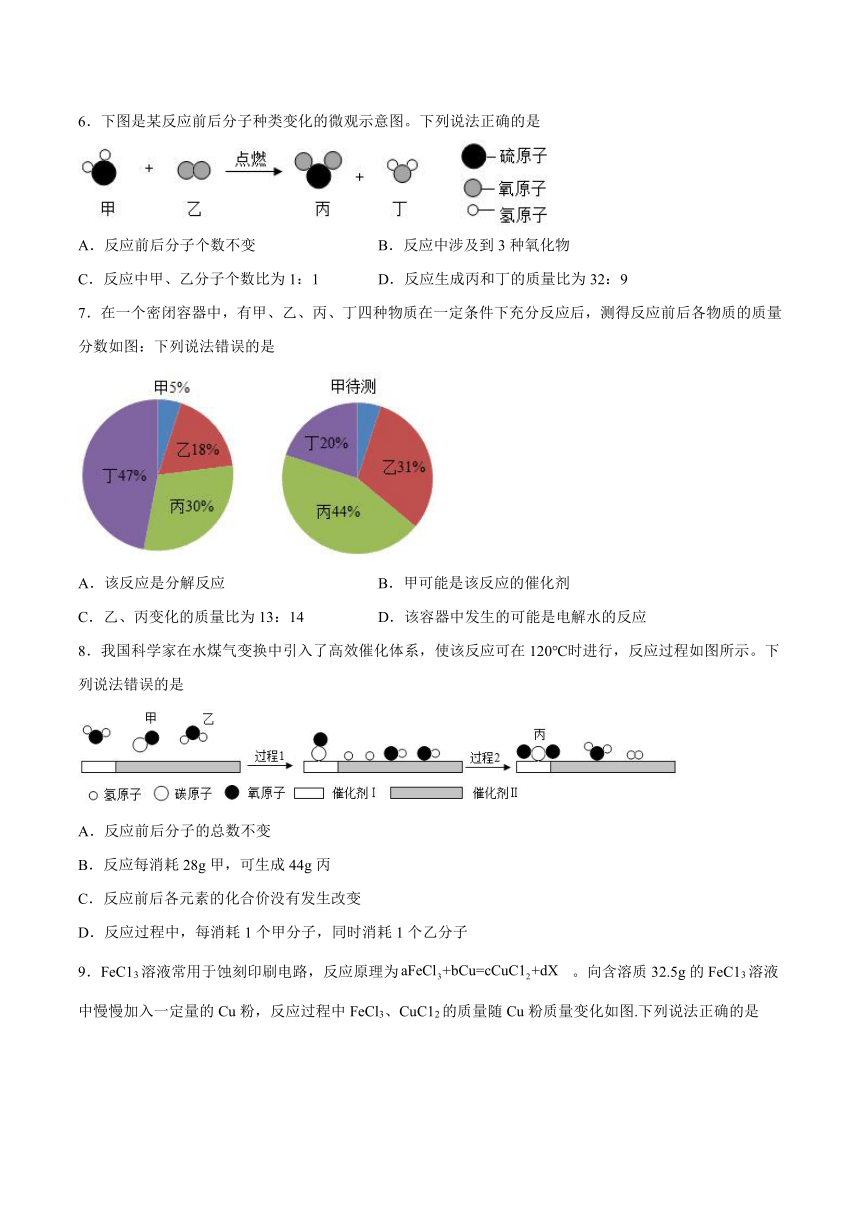

7.在一个密闭容器中,有甲、乙、丙、丁四种物质在一定条件下充分反应后,测得反应前后各物质的质量分数如图:下列说法错误的是

A.该反应是分解反应 B.甲可能是该反应的催化剂

C.乙、丙变化的质量比为13:14 D.该容器中发生的可能是电解水的反应

8.我国科学家在水煤气变换中引入了高效催化体系,使该反应可在120℃时进行,反应过程如图所示。下列说法错误的是

A.反应前后分子的总数不变

B.反应每消耗28g甲,可生成44g丙

C.反应前后各元素的化合价没有发生改变

D.反应过程中,每消耗1个甲分子,同时消耗1个乙分子

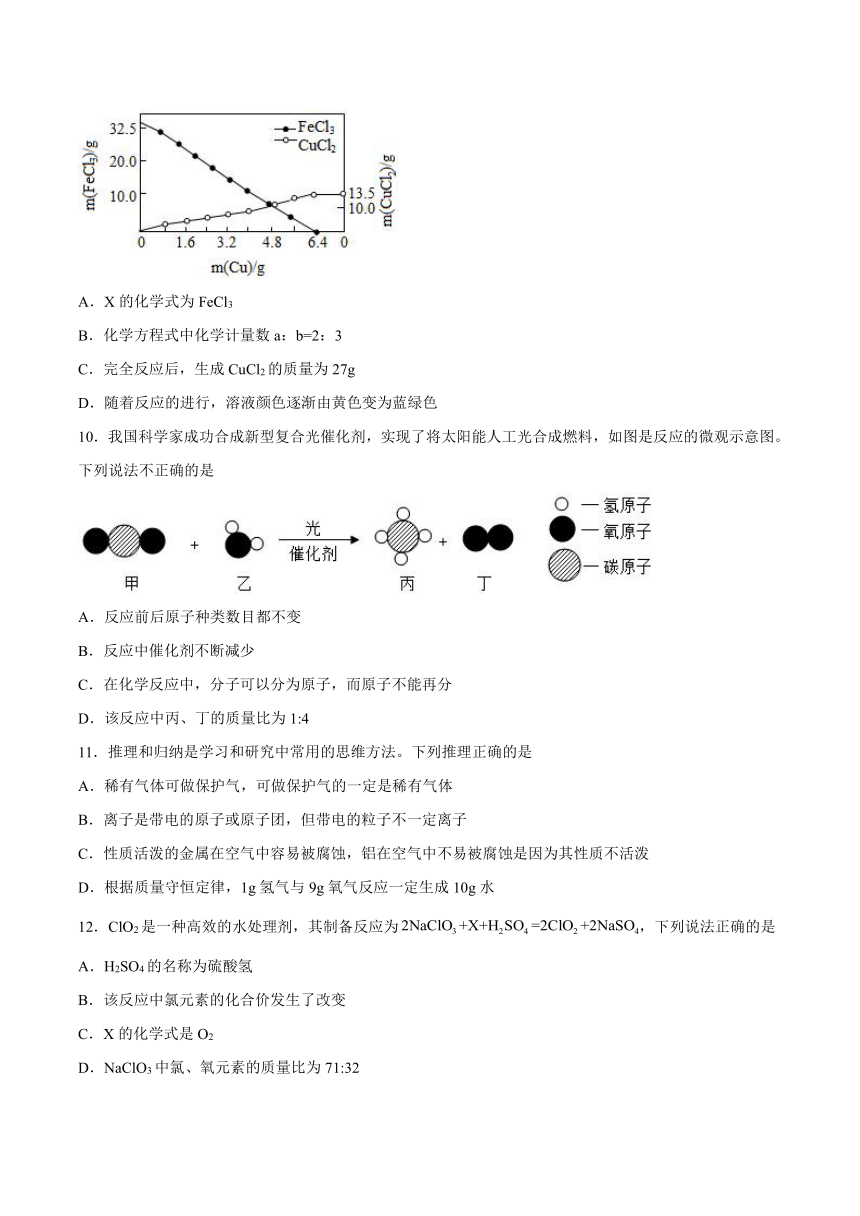

9.FeC13溶液常用于蚀刻印刷电路,反应原理为 。向含溶质32.5g的FeC13溶液中慢慢加入一定量的Cu粉,反应过程中FeCl3、CuC12的质量随Cu粉质量变化如图.下列说法正确的是

A.X的化学式为FeCl3

B.化学方程式中化学计量数a:b=2:3

C.完全反应后,生成CuCl2的质量为27g

D.随着反应的进行,溶液颜色逐渐由黄色变为蓝绿色

10.我国科学家成功合成新型复合光催化剂,实现了将太阳能人工光合成燃料,如图是反应的微观示意图。下列说法不正确的是

A.反应前后原子种类数目都不变

B.反应中催化剂不断减少

C.在化学反应中,分子可以分为原子,而原子不能再分

D.该反应中丙、丁的质量比为1:4

11.推理和归纳是学习和研究中常用的思维方法。下列推理正确的是

A.稀有气体可做保护气,可做保护气的一定是稀有气体

B.离子是带电的原子或原子团,但带电的粒子不一定离子

C.性质活泼的金属在空气中容易被腐蚀,铝在空气中不易被腐蚀是因为其性质不活泼

D.根据质量守恒定律,1g氢气与9g氧气反应一定生成10g水

12.ClO2是一种高效的水处理剂,其制备反应为,下列说法正确的是

A.H2SO4的名称为硫酸氢

B.该反应中氯元素的化合价发生了改变

C.X的化学式是O2

D.NaClO3中氯、氧元素的质量比为71:32

二、综合题(共4题)

13.侯德榜是我国著名的化学家,发明了侯氏制碱法。其部分反应原理如下:NaCl+CO2+_______+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl。

(1)请补全上述反应的方程式:NaCl+CO2+_______+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl

(2)计算生产8.4t碳酸氢钠,理论上需要氯化钠的质量_______。

14.I.已知A、B、C、D、E五种物质中均含有某种相同的非金属元素,B为无色液体,C为黑色固体,D气体能使澄清石灰水变浑浊。图中“→”表示物质之间的转化关系。五种物质的转化关系如图所示(图中反应条件及部分反应物或生成物省略)。

(1)A、E的化学式分别是_____________、__________________。

(2)A→C反应的化学方程式是___________________________。

(3)A→B反应的化学方程式是___________________________。

II.工业制取硝酸的流程如下:

(1)步骤②是利用了氮气与氧气____________的不同,是____________变化(填“物理“或”化学“)。

(2)步骤③是化合反应,写出③的化学方程式为_______________________________。

(3)步骤④的化学方程式为,X的化学式为_________________。

(4)流程中一定要循环使用的物质是_____________________(写化学式)。

15.根据图回答问题:

(1)写出仪器的名称:A:_____ B:______

(2)测定空气中氧气的体积分数实验,下列说法中,不正确的是_____(填字母序号)。

A.实验时,红磷的用量不影响最终结果 B.实验前,应先检验装置的气密性

C.点燃红磷前,先用弹簧夹夹紧胶皮管 D.红磷熄灭后,应立即打开弹簧夹

(3)镁在氮气中燃烧生成氮化镁(氮元素的化合价为﹣3价),写出反应的化学方程式:____

16.实验室获取氮气有很多种途径,常见的3种方法是:

方法一:将氨气通入灼热的氧化铜粉末,得到纯净的氮气和铜;

方法二:将空气通过灼热的铜,得到较纯净的氮气和氧化铜粉末;

方法三:将亚硝酸钠(NaNO2)和氯化铵的混合溶液加热,氮元素全部转化为氮气。

进行实验时可选择的实验仪器如下图所示(省略夹持装置与加热装置):

(1)方法一:制氮气所需的氨气可以用浓氨水滴加到生石灰中得到,此反应的发生装置最好选用_____(选填装置编号)。请写出生石灰在此反应中的两个作用:_____,_____。

(2)方法二:为保证所得氮气尽可能纯净,除了使用铜外,还可以向装置 _____(选填装置编号)中加入_____以除去其它杂质气体。

(3)方法三:制氮气的化学方程式为:_____。

(4)绿色化学是指在制造和应用化学产品时应有效利用(最好可再生)原料,消除废物和避免使用有毒的和危险的试剂与溶剂。在制取氮气的3种方法中,联合使用方法一和方法二与单独使用方法三相比,具有很多优越性,请从绿色化学的角度进行评价:_____。

(5)1892年,英国科学家瑞利(Rayleigh)发现,采用方法二得到的氮气在相同条件下比方法三得到的氮气密度总是偏大5‰左右。若上述实验设计与操作均无错误,且氮气已完全干燥,请解释产生这一现象的原因:_____。

参考答案

1.D

【详解】

此题考察常见的化学用语。

A、汞元素符号是Hg,故A错误;

B、五氧化二磷化学式是P2O5;故B错误;

C、钠离子带一个单位正电荷,标在右上角,1省略不写,故错误;

D、镁在氧气中燃烧是镁和氧气反应,生成物是氧化镁,条件、配平无误,故D正确;

故选D。

2.B

【详解】

A、该化学方程式缺少反应物氧气,正确的化学方程式应为C2H5OH+3O22CO2+3H2O,不符合题意;

B、该化学方程式书写完全正确,且碳元素、铜元素的化合价发生了改变,符合题意;

C、该化学方程式反应条件应为加热,二氧化锰的化学式书写错误,正确的化学方程式应为:2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2↑,不符合题意;

D、该方程式书写正确,但是各元素的化合价反应前后均没有发生改变。不符合题意。

故选:B。

3.C

【详解】

根据质量守恒定律,反应前后原子的种类、数目不变,反应前Ca、H、O的原子个数分别为2、4、6,反应后Ca、H、O的原子个数分别为2、4、4,1个R分子中含有2个氧原子,R的化学式为O2;

故选C。

4.D

【详解】

A、硫在氧气中燃烧方程式:;不符合题意;

B、高温煅烧石灰石制取生石灰方程式:;不符合题意;

C、稀盐酸去除铁钉锈渍有气泡产生,是盐酸过量了与铁反应产生氢气和氯化亚铁,其方程式:;不符合题意;

D、一氧化碳从氧化铁中还原出铁:,符合题意。

故选D。

5.C

【详解】

A、上述反应消耗氧气的质量为:17.2g-12.4g=4.8g,该选项说法正确;

B、冷却至室温剩余气体的质量为2.8g,说明生成一氧化碳质量是2.8g,则甲烷质量:,甲烷燃烧生成水和二氧化碳,反应的化学方程式及其质量关系:,由以上质量关系可知,若要使上述12.4g天然气水合物充分燃烧至少需要6.4g氧气,该选项说法正确;

C、CH4 xH2O中,甲烷质量是1.6g,则结晶水质量:12.4g-1.6g=10.8g,根据题意有:16:(18x)=1.6g:10.8g,x=6,该选项说法不正确;

D、该天然气水合物中,碳元素质量,甲烷中氢元素质量:1.6g-1.2g=0.4g,结晶水中氢元素质量:,氢原子总质量:0.4g+1.2g=1.6g,碳、氢元素的原子个数比为:,该选项说法正确。

故选:C。

6.D

【分析】

由微观示意图可知,甲、乙、丙、丁分别为H2S、O2、SO2、H2O,化学方程式为2H2S+3O22SO2+2H2O。

【详解】

由分析可知:

A、化学反应前后分子数改变,错误;

B、甲、乙、丙、丁分别为H2S、O2、SO2、H2O,丙、丁有两种元素组成并且含有氧元素为氧化物,涉及到两种氧化物,错误;

C、甲、乙分子个数比为2:3,错误;

D、反应生成丙和丁的质量比为(2×64): (2×18)=32:9,正确。

故选D。

7.D

【分析】

化学反应遵循质量守恒定律,即参加反应的物质的质量之和,等于反应后生成的物质的质量之和,是因为化学反应前后,元素的种类不变、原子的种类不变、总个数不变。

【详解】

A、反应后甲质量分数=1-31%-44%-20%=5%,反应后乙、丙质量分数增大,都是生成物,丁质量分数减小,是反应物,即丁反应生成乙、丙,是分解反应,该选项说法正确;

B、甲反应前后质量分数不变,可能是该反应的催化剂,该选项说法正确;

C、乙、丙变化的质量比为:(31%-18%):(44%-30%)=13:14,该选项说法正确;

D、电解水的化学方程式及其质量关系:,氢气和氧气质量比是1:8或氧气和氢气质量比是8:1,不是13:14,因此该容器中发生的不可能是电解水的反应,该选项说法不正确。

故选:D。

【点睛】

8.C

【分析】

由反应的微观模型图可知,在高效催化体系使水煤气中的CO和水在120℃下发生反应,反应方程式为:。

【详解】

A、由化学方程式可知,反应前后分子的总数不变,选项说法正确;

B、由化学方程式可知,甲与丙的质量比是28:44,所以反应每消耗28g甲,可生成44g丙,故说法正确;

C、在该反应前后,碳元素由+2价变成+4价,氢元素由+1价变成0价,故说法错误;

D、由化学方程式可知,反应过程中,每消耗1个甲分子,同时消耗1个乙分子,故说法正确。

故选:C。

9.D

【详解】

A、铜具有还原性,将+3价的铁还原为+2价的铁,因此X为氯化亚铁,化学式为FeCl2,该选项说法不正确;

B、反应的化学方程式:,a:b=2:1,该选项说法不正确;

C、设完全反应后,生成氯化铜的质量为x,则

x=13.5g;

故说法不正确;;

D、氯化铁溶液为黄色,氯化铜溶液为蓝色,氯化亚铁溶液为浅绿色,随着反应的进行,溶液颜色逐渐由黄色变为蓝绿色,该选项说法正确。

故选:D。

10.B

【分析】

由图示可知,甲乙丙丁化学式分别为CO2、H2O、CH4、O2,反应化学方程式为CO2+2H2OCH4+2O2;

【详解】

A. 原子是化学变化中最小的粒子,反应前后原子种类数目都不变,正确;

B. 反应前后催化剂质量和化学性质不变,错误;

C. 在化学反应中,分子可以分为原子,而原子不能再分,正确;

D. 该反应中丙、丁的质量比为16:(2×32)=1:4,正确。

故选B。

11.B

【详解】

A、稀有气体的化学性质稳定,可做保护气,但是可做保护气的不一定是稀有气体,如氮气化学性质稳定也可以做保护气,故选项推理错误;

B、离子是带电的原子或原子团,带电荷的粒子不一定是离子,例如原子核就带正电荷,但不属于离子,故选项推理正确;

C、铝在空气中不易被腐蚀,是因为铝能和氧气反应生成氧化铝保护膜,故选项推理错误;

D、氢气燃烧生成水,反应的化学方程式及其质量关系:,恰好完全反应时,氢气和氧气质量比是1:8,1g氢气与9g氧气反应最多生成9g水,故选项推理错误;

故选:B。

12.B

【详解】

A、H2SO4的名称为硫酸,错误;

B、NaClO3中钠元素化合价为正一价、氧元素化合价为负二价,设氯元素化合价为x,化合物中正负化合价代数和为零;则(+1)+ x +(-2)×3=0,x=+5;同理可知ClO2中氯元素化合价为+4,故该反应中氯元素的化合价发生了改变,正确;

C、化学反应前后各种原子个数相等;反应后氯、氧、钠、硫原子数目分别为2、12、2、2,反应后氯、氧、钠、硫原子数目分别为2、10、2、1,故X的化学式是SO2,错误;

D、 NaClO3中氯、氧元素的质量比为35.5:(16×3)=71:96,错误。

故选B。

13.NH3 设生产8.4t碳酸氢钠,理论上需要氯化钠的质量为x

x=5.85t

【详解】

(1)根据质量守恒定律反应前后原子的种类数目不发生变化,反应后原子的种类数目为Na:1,H:5,C:1,O:3,N:1,Cl:1,反应前已知的原子的种类数目为Na:1,H:2,C:1,O:3,Cl:1,其中空白处原子的种类数目为N:1,H:3;因此为NH3。

(2)见答案。

14.O2 CaCO3 沸点 物理 H2O NO

【分析】

I.B为无色液体,可以和A相互转化,A可以转化为C,C是黑色固体,因此B可以是水,则A是氧气,C是四氧化三铁;D 气体能使澄清石灰水变浑浊,故D是二氧化碳,A、B、C、D、E五种物质中均含有某种相同的非金属元素,因此相同的元素是氧元素;结合转化关系,E可以是碳酸钙,碳酸钙和盐酸反应产生氯化钙、水和二氧化碳,二氧化碳和氢氧化钙反应产生碳酸钙沉淀和水,带入题干,推断合理。

【详解】

I. 由分析可知(1)A是氧气,E是碳酸钙,化学式分别为:O2,CaCO3;

(2)A→C是氧气和铁点燃生成四氧化三铁,反应的化学方程式:;

(3)A→B是氧气和氢气点燃生成水,反应的化学方程式:;

II.(1)分离液态空气原理是利用氮气和氧气的沸点不同,先将空气加压变成液态,然后再加热,由于氮气的沸点比氧气的低,氮气先从液态空气中蒸发出来,留下的就是氧气;蒸发是物质的三态变化之一,是物理变化;

(2)步骤③是化合反应,是氢气和氮气在高温高压加催化剂条件下生成氨气,反应方程式为:;

(3)根据化学反应前后元素种类不变,原子的个数不变以及化学方程式 分析,解得X 中含有H、O元素,个数分别为12和6,又X前面系数为6,所以X的化学式H2O;

(4)既是反应物,也是生成物的物质可以循环使用,所以流程中一定要循环使用的物质是NO。

【点睛】

可以依据题干提供的信息,结合转化关系,找准解题的突破口,直接得出物质的化学式,然后顺推或逆推或由两边向中间推得出其他物质的化学式。

15.燃烧匙 坩埚钳 D

【详解】

(1)据图可知A仪器是燃烧匙,B仪器是坩埚钳;

(2)关测定空气中氧气含量的原理是,利用物质与空气中的氧气反应,又不生成气体,使瓶内气体减 少,压强变小,水倒流入集气瓶内,倒流的水的体积就等于瓶内氧气的体积;

A、实验时,红磷的用量影响最终结果,不足时,测定结果偏小,错误;

B、实验前,应先检验装置的气密性,如装置的气密性不好,测定结果不准确,正确;

C、点燃红磷前,先用弹簧夹夹紧胶皮管,防止磷燃烧放热,使装置的气体逸出,导致测定结果偏大,正确;

D、红磷熄灭后,应等装置冷却至室温后再打开弹簧夹读数,立即打开弹簧夹,导致测定结果偏小,错误;

(3)镁在氮气中也能燃烧,生成氮化镁(镁元素显+2价,氮元素呈负三价,氮化镁的化学式为:Mg3N2),则反应的化学方程式为:。

16.D 生石灰和水反应放热,促使氨水挥发、分解而得到氨气(或降低氨气的溶解度) 生石灰与水反应,减少了溶剂 E 碱石灰 NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O 铜和氧化铜可循环使用,节省试剂(或避免使用有毒物质而造成污染) 将空气通过灼热的铜,得到较纯净的氮气和氧化铜粉末只是除去了氧气,其中还含有稀有气体等杂质,由于稀有气体的密度比氮气密度大,所以导致氮气密度总是偏大5‰左右。

【详解】

(1)浓氨水和生石灰制取氮气,是固体和液体之间的反应,且不需要加热装置,故选D。生石灰和水反应会放出大量的热量,会使得氨水挥发,从而生成氨气;另一方面生石灰会和水发生反应,减少了溶剂。

(2)方法二是将空气通过灼热的铜,得到较纯净的氮气和氧化铜粉末,空气中除了氧气之外还含有水蒸气、二氧化碳和其他气体、杂质。如果想要得到更为纯净的氮气,需要除去二氧化碳和水蒸气,所以将空气通入碱性干燥剂即可,故可以选装置E,向其中加入碱石灰。

(3)亚硝酸钠(NaNO2)和氯化铵在加热的条件下反应生成氮气,氯化钠和水,反应方程式为NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O。

(4)方法一和方法二中的氧化铜或者铜都可以循环利用,避免了浪费,且因为亚硝酸钠有毒,所以方法一和方法二也避免了使用有毒物质而发生危险。

(5)方法二中制取氮气的时候只是除去了空气中的氧气,空气中仍含有稀有气体等其他杂质,且稀有气体比氮气密度大,所以制取的氮气会比方法三制取的氮气密度大5‰。

一、单选题(共12题)

1.下列化学用语正确的是

A.汞元素hg B.五氧化二磷P5O2

C.钠离子Na+1 D.镁在氧气中燃烧的方程式

2.下列化学方程式书写正确,且反应前后有元素化合价升高和降低的是:

A. B.

C. D.

3.过氧化钙(CaO2)是一种环境友好的化工原料,常用作鱼类运输时的制氧剂。过氧化钙与水反应的化学方程式可表示为:,则R的化学式为

A.CaO B.H2O2 C.O2 D.O3

4.下列化学方程式书写正确的是

A.硫在氧气中燃烧:

B.高温煅烧石灰石制取生石灰

C.稀盐酸去除铁钉锈渍有气泡产生:

D.一氧化碳从氧化铁中还原出铁:

5.将12.4g某种天然气水合物(CH4 xH2O)与一定量氧气在密闭容器中用电火花引燃,反应后得到一氧化碳和水蒸气的混合气体的总质量为17.2g,冷却至室温剩余气体的质量为2.8g下列说法中不正确的是

A.上述反应消耗氧气的质量为4.8g

B.若要使上述124g天然气水合物充分燃烧至少需要6.4g氧气

C.x=8

D.该天然气水合物中碳、氢元素的原子个数比为1:16

6.下图是某反应前后分子种类变化的微观示意图。下列说法正确的是

A.反应前后分子个数不变 B.反应中涉及到3种氧化物

C.反应中甲、乙分子个数比为1:1 D.反应生成丙和丁的质量比为32:9

7.在一个密闭容器中,有甲、乙、丙、丁四种物质在一定条件下充分反应后,测得反应前后各物质的质量分数如图:下列说法错误的是

A.该反应是分解反应 B.甲可能是该反应的催化剂

C.乙、丙变化的质量比为13:14 D.该容器中发生的可能是电解水的反应

8.我国科学家在水煤气变换中引入了高效催化体系,使该反应可在120℃时进行,反应过程如图所示。下列说法错误的是

A.反应前后分子的总数不变

B.反应每消耗28g甲,可生成44g丙

C.反应前后各元素的化合价没有发生改变

D.反应过程中,每消耗1个甲分子,同时消耗1个乙分子

9.FeC13溶液常用于蚀刻印刷电路,反应原理为 。向含溶质32.5g的FeC13溶液中慢慢加入一定量的Cu粉,反应过程中FeCl3、CuC12的质量随Cu粉质量变化如图.下列说法正确的是

A.X的化学式为FeCl3

B.化学方程式中化学计量数a:b=2:3

C.完全反应后,生成CuCl2的质量为27g

D.随着反应的进行,溶液颜色逐渐由黄色变为蓝绿色

10.我国科学家成功合成新型复合光催化剂,实现了将太阳能人工光合成燃料,如图是反应的微观示意图。下列说法不正确的是

A.反应前后原子种类数目都不变

B.反应中催化剂不断减少

C.在化学反应中,分子可以分为原子,而原子不能再分

D.该反应中丙、丁的质量比为1:4

11.推理和归纳是学习和研究中常用的思维方法。下列推理正确的是

A.稀有气体可做保护气,可做保护气的一定是稀有气体

B.离子是带电的原子或原子团,但带电的粒子不一定离子

C.性质活泼的金属在空气中容易被腐蚀,铝在空气中不易被腐蚀是因为其性质不活泼

D.根据质量守恒定律,1g氢气与9g氧气反应一定生成10g水

12.ClO2是一种高效的水处理剂,其制备反应为,下列说法正确的是

A.H2SO4的名称为硫酸氢

B.该反应中氯元素的化合价发生了改变

C.X的化学式是O2

D.NaClO3中氯、氧元素的质量比为71:32

二、综合题(共4题)

13.侯德榜是我国著名的化学家,发明了侯氏制碱法。其部分反应原理如下:NaCl+CO2+_______+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl。

(1)请补全上述反应的方程式:NaCl+CO2+_______+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl

(2)计算生产8.4t碳酸氢钠,理论上需要氯化钠的质量_______。

14.I.已知A、B、C、D、E五种物质中均含有某种相同的非金属元素,B为无色液体,C为黑色固体,D气体能使澄清石灰水变浑浊。图中“→”表示物质之间的转化关系。五种物质的转化关系如图所示(图中反应条件及部分反应物或生成物省略)。

(1)A、E的化学式分别是_____________、__________________。

(2)A→C反应的化学方程式是___________________________。

(3)A→B反应的化学方程式是___________________________。

II.工业制取硝酸的流程如下:

(1)步骤②是利用了氮气与氧气____________的不同,是____________变化(填“物理“或”化学“)。

(2)步骤③是化合反应,写出③的化学方程式为_______________________________。

(3)步骤④的化学方程式为,X的化学式为_________________。

(4)流程中一定要循环使用的物质是_____________________(写化学式)。

15.根据图回答问题:

(1)写出仪器的名称:A:_____ B:______

(2)测定空气中氧气的体积分数实验,下列说法中,不正确的是_____(填字母序号)。

A.实验时,红磷的用量不影响最终结果 B.实验前,应先检验装置的气密性

C.点燃红磷前,先用弹簧夹夹紧胶皮管 D.红磷熄灭后,应立即打开弹簧夹

(3)镁在氮气中燃烧生成氮化镁(氮元素的化合价为﹣3价),写出反应的化学方程式:____

16.实验室获取氮气有很多种途径,常见的3种方法是:

方法一:将氨气通入灼热的氧化铜粉末,得到纯净的氮气和铜;

方法二:将空气通过灼热的铜,得到较纯净的氮气和氧化铜粉末;

方法三:将亚硝酸钠(NaNO2)和氯化铵的混合溶液加热,氮元素全部转化为氮气。

进行实验时可选择的实验仪器如下图所示(省略夹持装置与加热装置):

(1)方法一:制氮气所需的氨气可以用浓氨水滴加到生石灰中得到,此反应的发生装置最好选用_____(选填装置编号)。请写出生石灰在此反应中的两个作用:_____,_____。

(2)方法二:为保证所得氮气尽可能纯净,除了使用铜外,还可以向装置 _____(选填装置编号)中加入_____以除去其它杂质气体。

(3)方法三:制氮气的化学方程式为:_____。

(4)绿色化学是指在制造和应用化学产品时应有效利用(最好可再生)原料,消除废物和避免使用有毒的和危险的试剂与溶剂。在制取氮气的3种方法中,联合使用方法一和方法二与单独使用方法三相比,具有很多优越性,请从绿色化学的角度进行评价:_____。

(5)1892年,英国科学家瑞利(Rayleigh)发现,采用方法二得到的氮气在相同条件下比方法三得到的氮气密度总是偏大5‰左右。若上述实验设计与操作均无错误,且氮气已完全干燥,请解释产生这一现象的原因:_____。

参考答案

1.D

【详解】

此题考察常见的化学用语。

A、汞元素符号是Hg,故A错误;

B、五氧化二磷化学式是P2O5;故B错误;

C、钠离子带一个单位正电荷,标在右上角,1省略不写,故错误;

D、镁在氧气中燃烧是镁和氧气反应,生成物是氧化镁,条件、配平无误,故D正确;

故选D。

2.B

【详解】

A、该化学方程式缺少反应物氧气,正确的化学方程式应为C2H5OH+3O22CO2+3H2O,不符合题意;

B、该化学方程式书写完全正确,且碳元素、铜元素的化合价发生了改变,符合题意;

C、该化学方程式反应条件应为加热,二氧化锰的化学式书写错误,正确的化学方程式应为:2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2↑,不符合题意;

D、该方程式书写正确,但是各元素的化合价反应前后均没有发生改变。不符合题意。

故选:B。

3.C

【详解】

根据质量守恒定律,反应前后原子的种类、数目不变,反应前Ca、H、O的原子个数分别为2、4、6,反应后Ca、H、O的原子个数分别为2、4、4,1个R分子中含有2个氧原子,R的化学式为O2;

故选C。

4.D

【详解】

A、硫在氧气中燃烧方程式:;不符合题意;

B、高温煅烧石灰石制取生石灰方程式:;不符合题意;

C、稀盐酸去除铁钉锈渍有气泡产生,是盐酸过量了与铁反应产生氢气和氯化亚铁,其方程式:;不符合题意;

D、一氧化碳从氧化铁中还原出铁:,符合题意。

故选D。

5.C

【详解】

A、上述反应消耗氧气的质量为:17.2g-12.4g=4.8g,该选项说法正确;

B、冷却至室温剩余气体的质量为2.8g,说明生成一氧化碳质量是2.8g,则甲烷质量:,甲烷燃烧生成水和二氧化碳,反应的化学方程式及其质量关系:,由以上质量关系可知,若要使上述12.4g天然气水合物充分燃烧至少需要6.4g氧气,该选项说法正确;

C、CH4 xH2O中,甲烷质量是1.6g,则结晶水质量:12.4g-1.6g=10.8g,根据题意有:16:(18x)=1.6g:10.8g,x=6,该选项说法不正确;

D、该天然气水合物中,碳元素质量,甲烷中氢元素质量:1.6g-1.2g=0.4g,结晶水中氢元素质量:,氢原子总质量:0.4g+1.2g=1.6g,碳、氢元素的原子个数比为:,该选项说法正确。

故选:C。

6.D

【分析】

由微观示意图可知,甲、乙、丙、丁分别为H2S、O2、SO2、H2O,化学方程式为2H2S+3O22SO2+2H2O。

【详解】

由分析可知:

A、化学反应前后分子数改变,错误;

B、甲、乙、丙、丁分别为H2S、O2、SO2、H2O,丙、丁有两种元素组成并且含有氧元素为氧化物,涉及到两种氧化物,错误;

C、甲、乙分子个数比为2:3,错误;

D、反应生成丙和丁的质量比为(2×64): (2×18)=32:9,正确。

故选D。

7.D

【分析】

化学反应遵循质量守恒定律,即参加反应的物质的质量之和,等于反应后生成的物质的质量之和,是因为化学反应前后,元素的种类不变、原子的种类不变、总个数不变。

【详解】

A、反应后甲质量分数=1-31%-44%-20%=5%,反应后乙、丙质量分数增大,都是生成物,丁质量分数减小,是反应物,即丁反应生成乙、丙,是分解反应,该选项说法正确;

B、甲反应前后质量分数不变,可能是该反应的催化剂,该选项说法正确;

C、乙、丙变化的质量比为:(31%-18%):(44%-30%)=13:14,该选项说法正确;

D、电解水的化学方程式及其质量关系:,氢气和氧气质量比是1:8或氧气和氢气质量比是8:1,不是13:14,因此该容器中发生的不可能是电解水的反应,该选项说法不正确。

故选:D。

【点睛】

8.C

【分析】

由反应的微观模型图可知,在高效催化体系使水煤气中的CO和水在120℃下发生反应,反应方程式为:。

【详解】

A、由化学方程式可知,反应前后分子的总数不变,选项说法正确;

B、由化学方程式可知,甲与丙的质量比是28:44,所以反应每消耗28g甲,可生成44g丙,故说法正确;

C、在该反应前后,碳元素由+2价变成+4价,氢元素由+1价变成0价,故说法错误;

D、由化学方程式可知,反应过程中,每消耗1个甲分子,同时消耗1个乙分子,故说法正确。

故选:C。

9.D

【详解】

A、铜具有还原性,将+3价的铁还原为+2价的铁,因此X为氯化亚铁,化学式为FeCl2,该选项说法不正确;

B、反应的化学方程式:,a:b=2:1,该选项说法不正确;

C、设完全反应后,生成氯化铜的质量为x,则

x=13.5g;

故说法不正确;;

D、氯化铁溶液为黄色,氯化铜溶液为蓝色,氯化亚铁溶液为浅绿色,随着反应的进行,溶液颜色逐渐由黄色变为蓝绿色,该选项说法正确。

故选:D。

10.B

【分析】

由图示可知,甲乙丙丁化学式分别为CO2、H2O、CH4、O2,反应化学方程式为CO2+2H2OCH4+2O2;

【详解】

A. 原子是化学变化中最小的粒子,反应前后原子种类数目都不变,正确;

B. 反应前后催化剂质量和化学性质不变,错误;

C. 在化学反应中,分子可以分为原子,而原子不能再分,正确;

D. 该反应中丙、丁的质量比为16:(2×32)=1:4,正确。

故选B。

11.B

【详解】

A、稀有气体的化学性质稳定,可做保护气,但是可做保护气的不一定是稀有气体,如氮气化学性质稳定也可以做保护气,故选项推理错误;

B、离子是带电的原子或原子团,带电荷的粒子不一定是离子,例如原子核就带正电荷,但不属于离子,故选项推理正确;

C、铝在空气中不易被腐蚀,是因为铝能和氧气反应生成氧化铝保护膜,故选项推理错误;

D、氢气燃烧生成水,反应的化学方程式及其质量关系:,恰好完全反应时,氢气和氧气质量比是1:8,1g氢气与9g氧气反应最多生成9g水,故选项推理错误;

故选:B。

12.B

【详解】

A、H2SO4的名称为硫酸,错误;

B、NaClO3中钠元素化合价为正一价、氧元素化合价为负二价,设氯元素化合价为x,化合物中正负化合价代数和为零;则(+1)+ x +(-2)×3=0,x=+5;同理可知ClO2中氯元素化合价为+4,故该反应中氯元素的化合价发生了改变,正确;

C、化学反应前后各种原子个数相等;反应后氯、氧、钠、硫原子数目分别为2、12、2、2,反应后氯、氧、钠、硫原子数目分别为2、10、2、1,故X的化学式是SO2,错误;

D、 NaClO3中氯、氧元素的质量比为35.5:(16×3)=71:96,错误。

故选B。

13.NH3 设生产8.4t碳酸氢钠,理论上需要氯化钠的质量为x

x=5.85t

【详解】

(1)根据质量守恒定律反应前后原子的种类数目不发生变化,反应后原子的种类数目为Na:1,H:5,C:1,O:3,N:1,Cl:1,反应前已知的原子的种类数目为Na:1,H:2,C:1,O:3,Cl:1,其中空白处原子的种类数目为N:1,H:3;因此为NH3。

(2)见答案。

14.O2 CaCO3 沸点 物理 H2O NO

【分析】

I.B为无色液体,可以和A相互转化,A可以转化为C,C是黑色固体,因此B可以是水,则A是氧气,C是四氧化三铁;D 气体能使澄清石灰水变浑浊,故D是二氧化碳,A、B、C、D、E五种物质中均含有某种相同的非金属元素,因此相同的元素是氧元素;结合转化关系,E可以是碳酸钙,碳酸钙和盐酸反应产生氯化钙、水和二氧化碳,二氧化碳和氢氧化钙反应产生碳酸钙沉淀和水,带入题干,推断合理。

【详解】

I. 由分析可知(1)A是氧气,E是碳酸钙,化学式分别为:O2,CaCO3;

(2)A→C是氧气和铁点燃生成四氧化三铁,反应的化学方程式:;

(3)A→B是氧气和氢气点燃生成水,反应的化学方程式:;

II.(1)分离液态空气原理是利用氮气和氧气的沸点不同,先将空气加压变成液态,然后再加热,由于氮气的沸点比氧气的低,氮气先从液态空气中蒸发出来,留下的就是氧气;蒸发是物质的三态变化之一,是物理变化;

(2)步骤③是化合反应,是氢气和氮气在高温高压加催化剂条件下生成氨气,反应方程式为:;

(3)根据化学反应前后元素种类不变,原子的个数不变以及化学方程式 分析,解得X 中含有H、O元素,个数分别为12和6,又X前面系数为6,所以X的化学式H2O;

(4)既是反应物,也是生成物的物质可以循环使用,所以流程中一定要循环使用的物质是NO。

【点睛】

可以依据题干提供的信息,结合转化关系,找准解题的突破口,直接得出物质的化学式,然后顺推或逆推或由两边向中间推得出其他物质的化学式。

15.燃烧匙 坩埚钳 D

【详解】

(1)据图可知A仪器是燃烧匙,B仪器是坩埚钳;

(2)关测定空气中氧气含量的原理是,利用物质与空气中的氧气反应,又不生成气体,使瓶内气体减 少,压强变小,水倒流入集气瓶内,倒流的水的体积就等于瓶内氧气的体积;

A、实验时,红磷的用量影响最终结果,不足时,测定结果偏小,错误;

B、实验前,应先检验装置的气密性,如装置的气密性不好,测定结果不准确,正确;

C、点燃红磷前,先用弹簧夹夹紧胶皮管,防止磷燃烧放热,使装置的气体逸出,导致测定结果偏大,正确;

D、红磷熄灭后,应等装置冷却至室温后再打开弹簧夹读数,立即打开弹簧夹,导致测定结果偏小,错误;

(3)镁在氮气中也能燃烧,生成氮化镁(镁元素显+2价,氮元素呈负三价,氮化镁的化学式为:Mg3N2),则反应的化学方程式为:。

16.D 生石灰和水反应放热,促使氨水挥发、分解而得到氨气(或降低氨气的溶解度) 生石灰与水反应,减少了溶剂 E 碱石灰 NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O 铜和氧化铜可循环使用,节省试剂(或避免使用有毒物质而造成污染) 将空气通过灼热的铜,得到较纯净的氮气和氧化铜粉末只是除去了氧气,其中还含有稀有气体等杂质,由于稀有气体的密度比氮气密度大,所以导致氮气密度总是偏大5‰左右。

【详解】

(1)浓氨水和生石灰制取氮气,是固体和液体之间的反应,且不需要加热装置,故选D。生石灰和水反应会放出大量的热量,会使得氨水挥发,从而生成氨气;另一方面生石灰会和水发生反应,减少了溶剂。

(2)方法二是将空气通过灼热的铜,得到较纯净的氮气和氧化铜粉末,空气中除了氧气之外还含有水蒸气、二氧化碳和其他气体、杂质。如果想要得到更为纯净的氮气,需要除去二氧化碳和水蒸气,所以将空气通入碱性干燥剂即可,故可以选装置E,向其中加入碱石灰。

(3)亚硝酸钠(NaNO2)和氯化铵在加热的条件下反应生成氮气,氯化钠和水,反应方程式为NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O。

(4)方法一和方法二中的氧化铜或者铜都可以循环利用,避免了浪费,且因为亚硝酸钠有毒,所以方法一和方法二也避免了使用有毒物质而发生危险。

(5)方法二中制取氮气的时候只是除去了空气中的氧气,空气中仍含有稀有气体等其他杂质,且稀有气体比氮气密度大,所以制取的氮气会比方法三制取的氮气密度大5‰。

同课章节目录

- 第一章 大家都来学化学

- 1.1 身边的化学

- 1.2 化学实验室之旅

- 1.3 物质的变化

- 1.4 物质性质的探究

- 第二章 空气、物质的构成

- 2.1 空气的成分

- 2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

- 2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

- 2.4 辨别物质的元素组成

- 第三章 维持生命之气——氧气

- 3.1 氧气的性质和用途

- 3.2 制取氧气

- 3.3 燃烧条件与灭火原理

- 3.4 物质构成的表示式

- 第四章 生命之源——水

- 4.1 我们的水资源

- 4.2 水的组成

- 4.3 质量守恒定律

- 4.4 化学方程式

- 第五章 燃料

- 5.1 洁净的燃料——氢气

- 5.2 组成燃料的主要元素——碳

- 5.3 二氧化碳的性质和制法

- 5.4 古生物的“遗产”——化石燃料