第2课 诗两首(《雨巷》 《再别康桥》)

文档属性

| 名称 | 第2课 诗两首(《雨巷》 《再别康桥》) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-09-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第2课 诗两首(《雨巷》 《再别康桥》)

【课文背景知识】

人物介绍

戴望舒

简历:1905年生于浙江杭县,1923年考入上海大学文学系,1925年转入复旦大学法文班,1929年出版第一本诗集《我的记忆》,1941年年底被捕入狱。建国后在新闻总署从事编译工作,1950年在北京病逝。

成就:戴望舒的诗歌创作深受法国象征派的影响。诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》。代表作品有《雨巷》《我用残损的手掌》等。早期诗歌多写个人的孤寂心境,感伤气息较浓,后期诗歌表现了热爱祖国、憎恨侵略者的强烈感情和对美好未来的热切向往,诗风明朗诚挚。

评价:他是中国新诗发展中“现代派”的代表诗人,成名作《雨巷》被叶圣陶赞许为“替新诗的音节开了一个新的纪元”,作者也由此获得“雨巷诗人”的称号。

徐志摩

简历:(1897~1931),浙江海宁人,笔名云中鹤、南湖、诗哲。曾留学英国和美国。1922年回国历任北京大学、清华大学 ( http: / / www. / )教授。1931年因飞机失事在济南党家庄一带遇难,年仅34岁。

成就:徐志摩的诗、散文以及艺术观受英国浪漫主义影响较深,注重意境创造及音律的和谐,字句清新,比喻新奇,富于变化,具有鲜明的艺术个性。作品主要有诗集《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》《猛虎集》等,散文集主要有《落叶》《巴黎的鳞爪》等。

评价:现代诗人、散文家、新月派代表诗人,一手奠定了中国新诗坛的基础。因创作丰富,成绩斐然,被林语堂称为“情才 ( http: / / www. / )”“奇才”。

相关知识

1.背景知识

《雨巷》

《雨巷》发表在1928年8月的《小说月报》上。1926年,作者在上海复旦大学读书时参加了中国共产主义青年团,积极宣传革命,散发张贴传单,鼓动工人罢工,反对帝国主义压迫和侵略。1927年,蒋介石发动了“四·一二”反革命政变,对共产党员和革命人士进行大肆屠杀与追捕。诗人戴望舒也受到了国民党反动派的追缉而被捕。被放出后隐居杭州。在当时血雨腥风的年代里,白色恐怖笼罩了全国,革命转入了低潮。戴望舒和当时一部分知识青年一样,感到大革命失败以后希望幻灭的痛苦。在心头沉重忧郁和极度的苦闷中,诗人写下了这首抒情诗。

《再别康桥》

1920年,25岁的徐志摩到英国留学。第二年,进入剑桥大学。1922年学成回国。这一段留学生活,特别是剑桥美丽的自然景色,给他留下了深刻的印象,他说:“在星光下听水声,听近村晚钟声,听河畔牛刍草声,是我康桥经验中最神秘的一种:大自然的优美、宁静、调谐在这星光与波光的默契中不期然地淹入了你的性灵。”(《我所知道的康桥》)为此,他在1922年8月10日启程回国前夕,写下了《康桥再会罢》一诗,表达对康桥的眷恋。1928年,徐志摩重游英国。7月的一个傍晚,他一个人悄悄来到了久别的母校,漫步于寂静的校园,怀念逝去的美好岁月。但斗转星移,物是人非,没有人认识他,满腔的热情和对母校的眷恋之情无以倾诉。前来寻梦的诗人,怅然若失。乘船归国途中,诗人挥笔写下了这首诗。

2.文体知识

新月派和现代诗派

新月派 新月派是中国现代文学史上的新诗团体,1923年成立,代表人物为徐志摩、闻一多,成员有胡适、梁实秋、陈西滢等。他们不满足于新诗的自由散漫,而努力地追求新的格律。其中卓有成就的是闻一多。他主张新格律诗要保持整齐的外形,讲究音节和押韵,讲究诗的词藻,他创立了建筑美、音乐美和绘画美的新格律理论,产生了深刻的影响。

现代诗派 该诗派得名于施蛰存主编的《现代》文学月刊。围绕这个刊物并且创作诗歌风格相似的一群新人,被称为现代诗派。20世纪30年代中期是现代诗派的鼎盛时期。现代诗派并非西方现代派诗歌的简单移人,它实际上是对象征诗派与新月诗派变革性的继承与发展,因而以戴望舒为代表的现代诗派具有自己独特的艺术风格。现代诗派的诗艺核心是象征主义。

【疑难问题点拨】

句段点拨

《雨巷》

1.她是有/丁香一样的颜色,/丁香一样的芬芳,/丁香一样的忧愁,/在雨中哀怨,/哀怨又彷徨。

思路点拨:诗人用丁香来比喻姑娘,寓意深远。丁香形状像结,开在暮春时节,诗人们对着丁香往往伤春,如李商隐诗云:芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。又因其多为白色或紫色,颜色不轻佻,常常赢得洁身自好者的青睐。总之,丁香是美丽、高洁、愁怨的象征,雨中的丁香更是凄美而愁怨。诗人希望逢着的丁香姑娘是诗人在黑暗的现实中一种美好而又朦胧的理想的象征。另外,三个句式一致的句子不仅写出了丁香姑娘的特点,而且整齐有致,读来朗朗上口。

2.她静默地走近/走近,又投出/太息一般的眼光,/她飘过/像梦一般的,/像梦一般的凄婉迷茫。

思路点拨:“太息一般的眼光”正是彷徨的真实流露,且该意象充满了丰厚的意味,令人回味无穷。

她默默无言,眼含太息,“像梦一般的”从自己身边飘过。美好的理想,一如她一样迷茫。

《再别康桥》

1.软泥上的青荇,/油油的在水底招摇;/在康河的柔波里,/我甘心做一条水草!

思路点拨:这四句写了康河的水草。绿油油的水草在柔波中招摇,仿佛在向诗人招手示意。在这仙境般的地方,诗人受到感染,情愿做一条水草。“招摇”二字,用了拟人的手法,生动地写出康桥对诗人的欢迎态度。“甘心”二字,写出了诗人对康桥的永久恋情。

2.但我不能放歌,/悄悄是别离的笙箫;/夏虫也为我沉默,/沉默是今晚的康桥!

思路点拨:这几行诗是《再别康桥》一诗的高潮所在。承上一节“寻梦”的奇想,诗人在此思路急转,由梦境回到现实。“放歌”是不可能的,美好的时光已经过去,“我”现在只能悄悄地只身离去。别离的笙萧响起来了,夏虫也为“我”的离别而沉默不语,离情别绪越来越浓。“悄悄是别离的笙箫”一句匠心独运,将“悄悄”比做“别离的笙箫”,化静为动,化虚为实,化无形为有形,化无声为有声,具有很好的审美效果。“沉默是今晚的康桥”一句也有类似的效果。

文本探究

《雨巷》

1.《雨巷》一诗中运用了象征意味的抒情形象。像“雨巷”“我”“丁香一样的姑娘”等,你能说出这三者象征着什么吗

探究提示:这个问题牵扯到对整首诗歌思想内容的理解,应结合背景资料来判断这些意象的象征意义。《雨巷》是戴望舒早期的成名作和代表作。诗歌发表后产生了较大影响,诗人也因此被称为“雨巷诗人”。诗歌描绘了一幅梅雨时节江南小巷的阴沉图景,借此构成了一个富有浓重象征色彩的抒情意境。而“雨巷”“我”“丁香一样的姑娘”就是构成这种意境的最主要的元素。

探究结果:诗人把当时黑暗阴沉的社会现实暗喻为悠长狭窄而寂寥的“雨巷”,没有阳光,也没有生机和活力。而抒情主人公“我”就是在这样的雨巷中孤独彳亍着的彷徨者。“我”在孤寂中仍怀着对美好理想和希望的憧憬与追求。诗中“丁香一样的姑娘”就是这种美好理想的象征。但是,这种美好的理想又是渺茫的、难以实现的。这种心态,正是大革命失败后一部分有所追求的青年知识分子在政治压迫下因找不到出路而陷于惶惑迷惘心境的真实反映。

2.《雨巷》一诗中重叠和反复手法的运用有怎样的表达效果

探究提示:解答此题首先应明确“重叠”、“反复”的作用及特点。“重叠”、“反复”具有突出思想、强调感情、分清层次、加强节奏感和音乐荚的表达效果。“反复”还分为“连续反复”、“间隔反复”两种,本诗中属于“连续反复”。其次应结合全诗所关联的诗句进行说明赏析。

探究结果:《雨巷》这首诗音调和谐,节奏舒缓。全诗七节,每节六行,每行虽然长短不一,有的一句一行,有的一句排成几行,但诗句的停顿却很有规律。诗中多处运用重叠和反复的手法,如“在雨中哀怨,/哀怨又彷徨”“像我一样,/像我一样地/默默彳亍着”“像梦一般的,/像梦一般的凄婉迷茫”。而首尾两节,除“逢着”换“飘过”和一处标点不同外,其他语句完全相同。诗句的重叠反复,构成声音和感情的回环往复,强化了节奏,增强了诗歌的抒彩。全诗每节第3、6行押韵,一韵到底,保证了音韵的和谐一致,使诗从头至尾保持了一种鲜明的音乐效果。

《再别康桥》

1.《再别康桥》的第一节三次用了“轻轻的”,第七节变为“悄悄的”,这个细微的变化蕴藏着什么深意

探究提示:此题应结合两点来考虑:一是应该考虑康桥的艺术氛围。康桥是个美丽而又充满学术气息的地方,它也是作者的一个梦,梦应该不会被破坏,应该留下永久的美丽的回忆,所以,作者用“轻轻的”来定一个轻灵的调子;同时这地方的回忆又带着忧伤,所以,用“悄悄的”来表达离去时的黯然神伤。二是应结合诗人崇高而独到的审美情趣来考虑。徐志摩永远希望他所寻到的是神奇、新颖、奥妙、聪明、美丽,一切人生的宝贝,而不愿有与它们相反的出现;他更希望他所寻到的,永远保持着它们的神奇、新颖、奥妙、聪明、美丽,而不愿它们露出使他失望的破绽;即使露出,他也不看。幻灭是徐志摩所不能忍受的。

探究结果:诗歌的第一节,便三次用了“轻轻的”这个形容词,显得节奏轻快、旋律柔和,既抒发了诗人对康桥依依不舍的淡淡忧愁,又定下了全诗哀而不伤的基调。最后诗人“悄悄的”走了,从第一节“轻轻的”变为第七节的“悄悄的”,在原来轻柔的情感中,又抹上了一层淡淡哀愁的色彩。但“挥一挥衣袖,不带走一片云彩”,又显得比“轻轻的招手,作别西天的云彩”洒脱,毫不犹豫,不为感情所缠;适可而止。诗人仿佛在悉心呵护一个情人的睡梦,生怕这个梦境有丝毫的残损,轻柔的叹息般的旋律与依依别离情绪完美地统一在了一起。

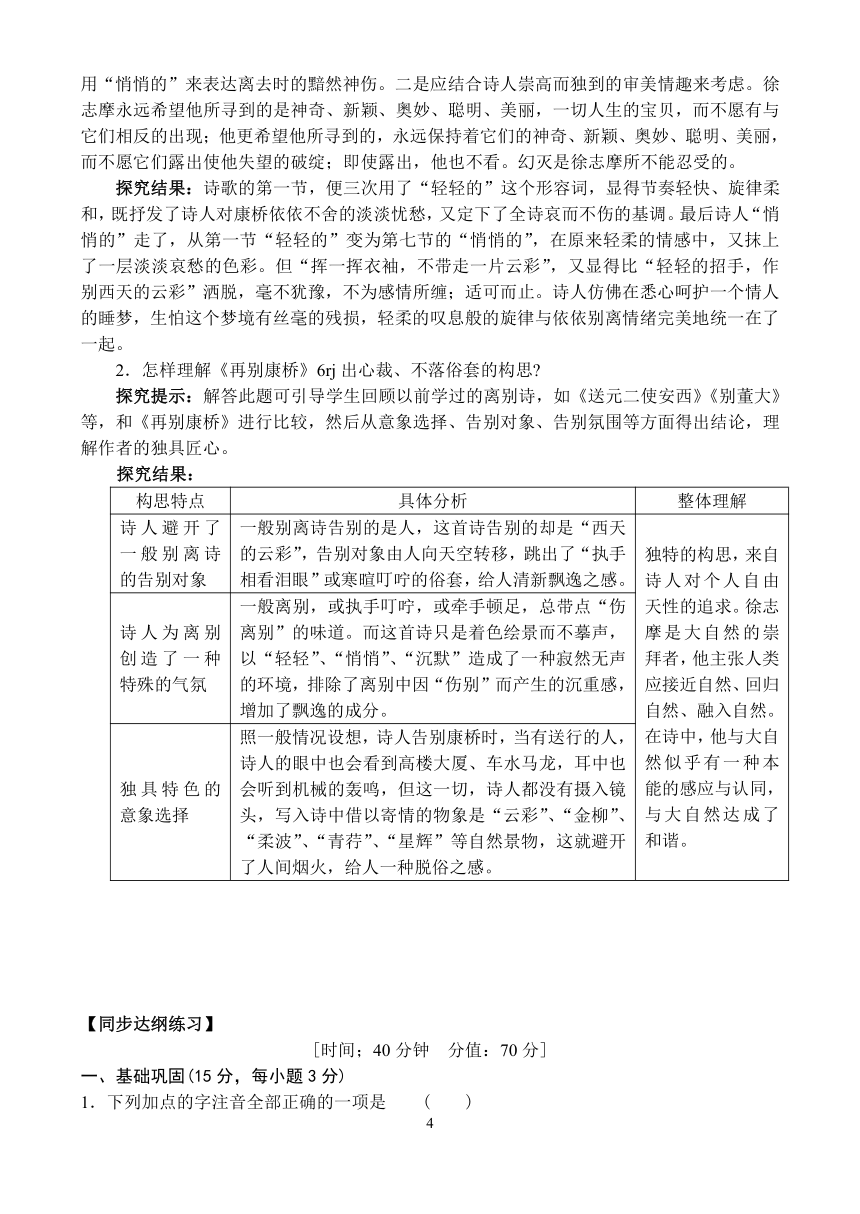

2.怎样理解《再别康桥》6rj出心裁、不落俗套的构思

探究提示:解答此题可引导学生回顾以前学过的离别诗,如《送元二使安西》《别董大》等,和《再别康桥》进行比较,然后从意象选择、告别对象、告别氛围等方面得出结论,理解作者的独具匠心。

探究结果:

构思特点 具体分析 整体理解

诗人避开了一般别离诗的告别对象 一般别离诗告别的是人,这首诗告别的却是“西天的云彩”,告别对象由人向天空转移,跳出了“执手相看泪眼”或寒暄叮咛的俗套,给人清新飘逸之感。 独特的构思,来自诗人对个人自由天性的追求。徐志摩是大自然的崇拜者,他主张人类应接近自然、回归自然、融入自然。在诗中,他与大自然似乎有一种本能的感应与认同,与大自然达成了和谐。

诗人为离别创造了一种特殊的气氛 一般离别,或执手叮咛,或牵手顿足,总带点“伤离别”的味道。而这首诗只是着色绘景而不摹声,以“轻轻”、“悄悄”、“沉默”造成了一种寂然无声的环境,排除了离别中因“伤别”而产生的沉重感,增加了飘逸的成分。

独具特色的意象选择 照一般情况设想,诗人告别康桥时,当有送行的人,诗人的眼中也会看到高楼大厦、车水马龙,耳中也会听到机械的轰鸣,但这一切,诗人都没有摄入镜头,写入诗中借以寄情的物象是“云彩”、“金柳”、“柔波”、“青荇”、“星辉”等自然景物,这就避开了人间烟火,给人一种脱俗之感。

【同步达纲练习】

[时间;40分钟 分值:70分]

一、基础巩固(15分,每小题3分)

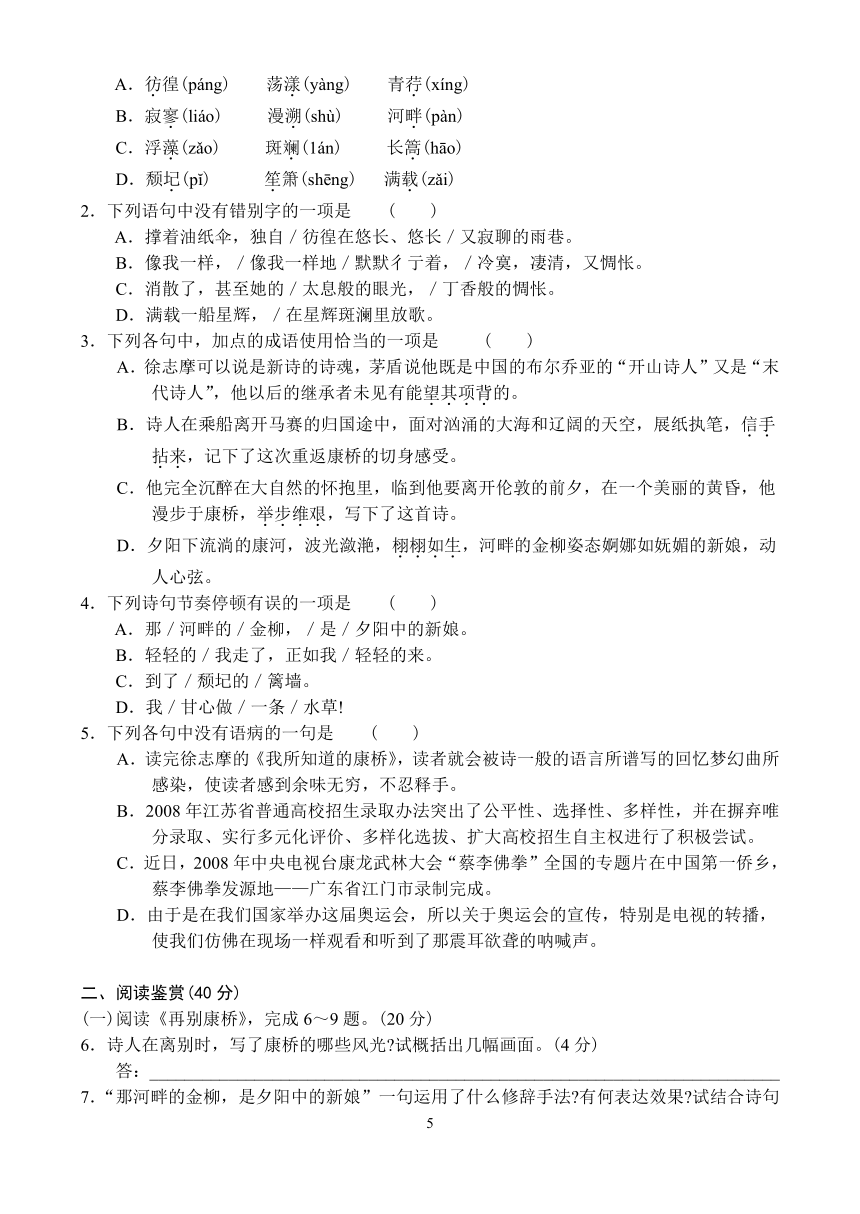

1.下列加点的字注音全部正确的一项是 ( )

A.彷徨(páng) 荡漾(yàng) 青荇(xíng)

B.寂寥(liáo) 漫溯(shù) 河畔(pàn)

C.浮藻(zǎo) 斑斓(1án) 长篙(hāo)

D.颓圮(p ) 笙箫(shēng) 满载(zǎi)

2.下列语句中没有错别字的一项是 ( )

A.撑着油纸伞,独自/彷徨在悠长、悠长/又寂聊的雨巷。

B.像我一样,/像我一样地/默默彳亍着,/冷寞,凄清,又惆怅。

C.消散了,甚至她的/太息般的眼光,/丁香般的惆怅。

D.满载一船星辉,/在星辉斑澜里放歌。

3.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是 ( )

A.徐志摩可以说是新诗的诗魂,茅盾说他既是中国的布尔乔亚的“开山诗人”又是“末

代诗人”,他以后的继承者未见有能望其项背的。

B.诗人在乘船离开马赛的归国途中,面对汹涌的大海和辽阔的天空,展纸执笔,信手

拈来,记下了这次重返康桥的切身感受。

C.他完全沉醉在大自然的怀抱里,临到他要离开伦敦的前夕,在一个美丽的黄昏,他

漫步于康桥,举步维艰,写下了这首诗。

D.夕阳下流淌的康河,波光潋滟,栩栩如生,河畔的金柳姿态婀娜如妩媚的新娘,动

人心弦。

4.下列诗句节奏停顿有误的一项是 ( )

A.那/河畔的/金柳,/是/夕阳中的新娘。

B.轻轻的/我走了,正如我/轻轻的来。

C.到了/颓圮的/篱墙。

D.我/甘心做/一条/水草!

5.下列各句中没有语病的一句是 ( )

A.读完徐志摩的《我所知道的康桥》,读者就会被诗一般的语言所谱写的回忆梦幻曲所

感染,使读者感到余味无穷,不忍释手。

B.2008年江苏省普通高校招生录取办法突出了公平性、选择性、多样性,并在摒弃唯

分录取、实行多元化评价、多样化选拔、扩大高校招生自主权进行了积极尝试。

C.近日,2008年中央电视台康龙武林大会“蔡李佛拳”全国的专题片在中国第一侨乡,

蔡李佛拳发源地——广东省江门市录制完成。

D.由于是在我们国家举办这届奥运会,所以关于奥运会的宣传,特别是电视的转播,

使我们仿佛在现场一样观看和听到了那震耳欲聋的呐喊声。

二、阅读鉴赏(40分)

(一)阅读《再别康桥》,完成6~9题。(20分)

6.诗人在离别时,写了康桥的哪些风光 试概括出几幅画面。(4分)

答:________________________________________________________________________

7.“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”一句运用了什么修辞手法 有何表达效果 试结合诗句进行分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

8.“悄悄”指无声,而“别离的笙箫”应是有声。说“悄悄是别离的笙箫”有什么表达效果

(6分)

答:________________________________________________________________________

9.第一节和最后一节,前后呼应,回环往复。如果把第一节中的“轻轻的”和最后一节的“悄悄的”互换,你认为可以吗 为什么 (6分)

答:________________________________________________________________________

(二)阅读下面一首诗,完成10~13题。(20分)

村 姑

戴望舒

村里的姑娘静静地走着,

提着她的蚀着青苔的水桶;

溅出来的冷水滴在她的跣足上,

而她的心是在泉边的柳树下。

这姑娘会静静地走到她的旧屋去,

那在一棵百年的冬青树荫下的旧屋,

而当她想到在泉边吻她的少年,

她会微笑着,抿起了她的嘴唇。

她将走到那古旧的木屋边,

她将在那里惊散了一群在啄食的瓦雀,

她将静静地走到厨房里,

又静静地把水桶放在干刍边。

她将帮助她的母亲造饭,

而从田间回来的父亲将坐在门槛上抽烟,

她将给猪圈里的猪喂食,

又将可爱的鸡赶进它们的窠里去。

在暮色中吃晚饭的时候,

她的父亲会谈着今年的收成,

他或许会说到他的女儿的婚嫁,

而她便将羞怯地低下头去。

她的母亲或许会说她的懒惰,

(她打水的迟延便是一个好例子,)

但是她会不听到这些话,

因为她在想着那有点鲁莽的少年。

10.请用自己的语言简要概括这首诗讲述的故事。(4分)

答:_______________________________________________________________________

11.诗中多处用到“静静地”这个词,请从描写人物性格和表现人物心情两个方面品析这个词的好处。(6分)

(1)描写人物性格上:________________________________________________________

(2)表现人物心情上:________________________________________________________

12.诗中描述这位姑娘做了哪些事 这样罗列有什么作用 (6分)

答:_______________________________________________________________________

13.她母亲说她打水迟延,太“懒惰”,你知道村姑打水为什么迟延吗 (4分)

答:_______________________________________________________________________

三、语言运用(15分)

14.《再别康桥》中诗人选取了“云彩”“金柳”“夕阳”“波光”“艳影”“青荇”“彩虹”“青草”“斑斓”等词语,给读者以视觉上的色彩想象,同时也表达了作者对康桥的一片深情。请将下面提供的词语,扩展成一段话,描绘出一个优美的意境。(不少于50字)(5分)

小河 柳树 夕阳 青草 歌儿

答:________________________________________________________________________

15.(能力拔高题)某中学将于2008年9月10日教师节举办诗歌朗诵会,请根据对下面诗歌内容、风格等方面的理解或评价,在三首诗词之间为主持人报幕各设计一段衔接语。(每段不超过50字)(5分)

徐志摩《再别康桥》

衔接语:(1)________________________________________________________________

戴望舒《雨巷》

衔接语:(2)________________________________________________________________

毛泽东《沁园春·长沙》

典题探讨

写好串台词

串台词的主要作用是承上启下,上串下联。往往寥寥数语却穿针引线,画龙点睛,在突出活动主题、把握基调、增强信息量和调动观众情绪等方面,有着不可替代的作用。具体写来应当注意:

(1)简短扼要

①串联的作用,辅助过渡的作用。

②具有极强的现场感,简短的句子、大众化的语言,既使听众易于接受,又感到亲切生动。

(2)衔接巧妙自然

①目的:为了节目之间的前后过渡,衔接要妙合无痕,天衣无缝。

②巧妙:善于发现前后的衔接点,或内容的相关,或是形式上的一致。

③自然:不生硬做作,不牵强附会,不生拉硬拽,不画蛇添足。

(3)和谐得体

①幽默诙谐,活跃气氛,调动情绪。

②典雅诗意,提高文化品位。

写作时要善于抓特点、抓特色,用名人轶事、民间传说、神话故事、诗词歌赋、想象、修辞等来增加文采。要力求语言精辟有力、内涵深刻、上下贯通。切不可用高深莫测的警句和过于华丽的词藻使主持人居高临下,丧失了亲切感。

16.中新网1月8日电 国务院办公厅日前向各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构下发通知,自2008年6月1日起,在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度,一律不得免费提供塑料购物袋。

为响应国家号召,学校拟在学生宿舍楼两旁悬挂条幅进行宣传发动,请你为两个条幅各写一句话,以彰显主题,突出气氛。要求两个句子字数相等,结构大体一致,每句不超过15字。(5分)

答:_______________________________________________________________________

参考答案

1.[解析]选A。B项“溯”应读sù;C项“篙”应读gāo;D项“载”应读zài。

2.[解析]选C。A.聊—寥;B.寞—漠;D.澜—斓。

3.[解析]选A。B项“信手拈来”指随手拿来,多形容写文章时能得心应手地运用词汇和选用材料,此处应指思路畅通。C项“举步维艰”形容行动困难或生活艰难,与语境不符。D项“栩栩如生”形容生动逼真,与语境不合。

4.[解析]选D。应为“我/甘心/做/一条水草!”

5.[解析]选C。A.句式杂糅,应将“被”改为“为”,同时,此句偷换主语,可将“使读者”删掉;B.成分残缺,应为“在……方面”。D.搭配不当,“观看”与“呐喊声”不搭配。

6.夕阳中的金柳,波光里的艳影,油油的水草,榆阴下的潭水。

7.比喻。“金柳”是对夕阳下柳树色彩的生动描绘,它秀美婀娜,随风摇摆,好似一位美艳的新娘。这样写既描绘出了其形态美好,又表达出诗人对康桥的喜爱与眷恋之情,寓情于景,情景交融。

8.将“悄悄”比做“别离的笙箫”,化静为动,化虚为实,化无形为有形,化无声为有声,具有很好的审美效果,表现了诗人对康桥的热爱与依恋。

9.不可以。“轻轻的”放在第一节,为全文定下轻灵、潇洒的调子,为下文抒写“彩虹似的梦”作铺垫;而“悄悄的”放在最后,与前一节中的“沉默”相呼应。开头的“轻轻的”,重在表达来时动作的欢欣愉悦;结尾时的“悄悄的”,重在表达去时情感的黯然神伤。

10.[解析]此题考查概括文章主要内容的能力。答题时不要面面俱到,更不要忽略少女的父母不了解这一内容。

参考答案:少女一边干农活一边思念心上人,而父母并不了解这一点。

11.[解析]此题考查对文中关键词语的理解。分析时要本着“词不离句”的原则,从诗中找出相关句子,仔细揣摩,结合人物形象从性格和心情两方面进行概括。

参考答案:(1)娴静文雅。

(2)以静写动,突出其内心之不平静。

12.[解析]此题考查学生的概括能力。从诗歌内容来看主要集中在前四节,利用诗中的提示性词语如“造饭”等归纳即可。分析作用时可结合诗歌最后一句话理解。

参考答案:打水,做饭,喂猪,赶鸡等;表明她时时刻刻都在思念那少年。

13.[解析]此题考查学生结合诗歌内容进行合理推测的能力,难度不大。诗歌最后一句已较为明显地点明了原因。

参考答案:因为她的心思没用在打水上,一直在想那个少年。

14.[解析]此题考查扩展语句的能力。解答时要抓住景物本身的特征,恰当运用拟人、比喻等修辞手法,选用准确的词语描绘出优美的意境。

参考答案:村边,一条弯弯曲曲的小河奏着叮叮咚咚的曲子流向远方,夕阳把一片金辉

撒在微波上,也给河边的柳树描出金色的轮廓,柔嫩纤细的柳枝在风中摇曳着,青草丛

中的青蛙们也伴着流水的曲子唱起了婉转动听的歌儿。

15.(1)让我们挥一挥手,告别柔美、静谧的异国康桥,随诗人戴望舒去感受小巷深深、丝雨霏霏的江南情调吧!

(2)“康桥”“雨巷”牵动着诗人的情思,而祖国万里江山无限的风光更是激励着伟人毛泽东歌咏祖国雄姿伟象,矢志主宰沉浮的豪情!

16.示例:(1)白色污染害己害人 节约能源利国利民

(2)拒绝白色污染人人有责 倡导能源节约从我做起

【课文知识总结】

1.首尾呼应手法的运用

文本回顾:《雨巷》和《再别康桥》两首诗都极具音乐美、绘画美和建筑美。两首诗的结构形式也有相似之处:都采用了首尾呼应的手法。首节和末节不但意境相似,就连诗句本身都几乎相同,只是换了几个字而已。此种手法的运用使得诗歌形成一种回环重复的艺术效果。

知识应用:首尾呼应是考场作文中最实用的方法之一。一般地,开头和结尾所写的内容是相似的相关的甚至是相同的。形式上可以有一些变化,也可以基本相同(有时只换几字甚至一字)。此法可使文章结构严谨,同时也让主题得到有力的突出强调。我们写作时不妨有意识地运用此法。

2.观点提取:时局牵着我的心

文本回顾:古语云:国家兴亡,匹夫有责。作为一介文人,戴望舒热切地关注着时局的发展,他积极地参加各种进步活动。1927年,大革命失败,革命处于低潮。作者在孤寂中咀嚼着大革命失败后的幻灭与痛苦,心中总充满了迷惘的情绪和朦胧的希望。《雨巷》就是这种心情的真实反映。抗日战争爆发后,他先在上海继续著译,1938年5月赴香港。与许地山等人组织中华全国文艺界抗敌协会香港分会,任理事。1941年,日本占领香港后曾被捕入狱,受伤致残,所作《狱中题壁》和稍后的《我用残损的手掌》,表现了崇高坚贞的民族气节。套用顾城和艾青的诗“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它来寻找光明”“为什么我的眼里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉”来描述作者的思想,或许是可以的。

知识应用:这则素材可应用于“爱国”“气节”“责任”等相关话题的写作中。写作中可灵活运用《雨巷》中的相关诗句作为行文的线索,用于每段行文的开头,这样既可以使文章结构清晰,也会增强文章特有的韵味。

【课外延伸阅读】

偶 成

戴望舒

如果生命的春天重到,

古旧的凝冰都哗哗地解冻,

那时我会再看见灿烂的微笑,

再听见明朗的呼唤——这些迢遥的梦。

这些好东西都决不会消失,

因为一切好东西都永远存在,

它们只是像冰一样凝结,

而有一天会像花一样重开。

1945年5月31日

【赏析】诗歌通过抒写“如果生命的春天重到”的“梦”,表达了诗人对光明未来的深情呼唤和对抗战胜利的坚定信念。第二句中“古旧的凝冰;喻指中华民族因历史悠久和专制暴政而被冻结、窒息的生命力。诗歌多次出现“重到”“再看见”“再听见”“重开”等字眼,表现了作者对美好事物“永远存在”,必然“会像花一样重开”的乐观和信心。

PAGE

1

【课文背景知识】

人物介绍

戴望舒

简历:1905年生于浙江杭县,1923年考入上海大学文学系,1925年转入复旦大学法文班,1929年出版第一本诗集《我的记忆》,1941年年底被捕入狱。建国后在新闻总署从事编译工作,1950年在北京病逝。

成就:戴望舒的诗歌创作深受法国象征派的影响。诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》。代表作品有《雨巷》《我用残损的手掌》等。早期诗歌多写个人的孤寂心境,感伤气息较浓,后期诗歌表现了热爱祖国、憎恨侵略者的强烈感情和对美好未来的热切向往,诗风明朗诚挚。

评价:他是中国新诗发展中“现代派”的代表诗人,成名作《雨巷》被叶圣陶赞许为“替新诗的音节开了一个新的纪元”,作者也由此获得“雨巷诗人”的称号。

徐志摩

简历:(1897~1931),浙江海宁人,笔名云中鹤、南湖、诗哲。曾留学英国和美国。1922年回国历任北京大学、清华大学 ( http: / / www. / )教授。1931年因飞机失事在济南党家庄一带遇难,年仅34岁。

成就:徐志摩的诗、散文以及艺术观受英国浪漫主义影响较深,注重意境创造及音律的和谐,字句清新,比喻新奇,富于变化,具有鲜明的艺术个性。作品主要有诗集《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》《猛虎集》等,散文集主要有《落叶》《巴黎的鳞爪》等。

评价:现代诗人、散文家、新月派代表诗人,一手奠定了中国新诗坛的基础。因创作丰富,成绩斐然,被林语堂称为“情才 ( http: / / www. / )”“奇才”。

相关知识

1.背景知识

《雨巷》

《雨巷》发表在1928年8月的《小说月报》上。1926年,作者在上海复旦大学读书时参加了中国共产主义青年团,积极宣传革命,散发张贴传单,鼓动工人罢工,反对帝国主义压迫和侵略。1927年,蒋介石发动了“四·一二”反革命政变,对共产党员和革命人士进行大肆屠杀与追捕。诗人戴望舒也受到了国民党反动派的追缉而被捕。被放出后隐居杭州。在当时血雨腥风的年代里,白色恐怖笼罩了全国,革命转入了低潮。戴望舒和当时一部分知识青年一样,感到大革命失败以后希望幻灭的痛苦。在心头沉重忧郁和极度的苦闷中,诗人写下了这首抒情诗。

《再别康桥》

1920年,25岁的徐志摩到英国留学。第二年,进入剑桥大学。1922年学成回国。这一段留学生活,特别是剑桥美丽的自然景色,给他留下了深刻的印象,他说:“在星光下听水声,听近村晚钟声,听河畔牛刍草声,是我康桥经验中最神秘的一种:大自然的优美、宁静、调谐在这星光与波光的默契中不期然地淹入了你的性灵。”(《我所知道的康桥》)为此,他在1922年8月10日启程回国前夕,写下了《康桥再会罢》一诗,表达对康桥的眷恋。1928年,徐志摩重游英国。7月的一个傍晚,他一个人悄悄来到了久别的母校,漫步于寂静的校园,怀念逝去的美好岁月。但斗转星移,物是人非,没有人认识他,满腔的热情和对母校的眷恋之情无以倾诉。前来寻梦的诗人,怅然若失。乘船归国途中,诗人挥笔写下了这首诗。

2.文体知识

新月派和现代诗派

新月派 新月派是中国现代文学史上的新诗团体,1923年成立,代表人物为徐志摩、闻一多,成员有胡适、梁实秋、陈西滢等。他们不满足于新诗的自由散漫,而努力地追求新的格律。其中卓有成就的是闻一多。他主张新格律诗要保持整齐的外形,讲究音节和押韵,讲究诗的词藻,他创立了建筑美、音乐美和绘画美的新格律理论,产生了深刻的影响。

现代诗派 该诗派得名于施蛰存主编的《现代》文学月刊。围绕这个刊物并且创作诗歌风格相似的一群新人,被称为现代诗派。20世纪30年代中期是现代诗派的鼎盛时期。现代诗派并非西方现代派诗歌的简单移人,它实际上是对象征诗派与新月诗派变革性的继承与发展,因而以戴望舒为代表的现代诗派具有自己独特的艺术风格。现代诗派的诗艺核心是象征主义。

【疑难问题点拨】

句段点拨

《雨巷》

1.她是有/丁香一样的颜色,/丁香一样的芬芳,/丁香一样的忧愁,/在雨中哀怨,/哀怨又彷徨。

思路点拨:诗人用丁香来比喻姑娘,寓意深远。丁香形状像结,开在暮春时节,诗人们对着丁香往往伤春,如李商隐诗云:芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。又因其多为白色或紫色,颜色不轻佻,常常赢得洁身自好者的青睐。总之,丁香是美丽、高洁、愁怨的象征,雨中的丁香更是凄美而愁怨。诗人希望逢着的丁香姑娘是诗人在黑暗的现实中一种美好而又朦胧的理想的象征。另外,三个句式一致的句子不仅写出了丁香姑娘的特点,而且整齐有致,读来朗朗上口。

2.她静默地走近/走近,又投出/太息一般的眼光,/她飘过/像梦一般的,/像梦一般的凄婉迷茫。

思路点拨:“太息一般的眼光”正是彷徨的真实流露,且该意象充满了丰厚的意味,令人回味无穷。

她默默无言,眼含太息,“像梦一般的”从自己身边飘过。美好的理想,一如她一样迷茫。

《再别康桥》

1.软泥上的青荇,/油油的在水底招摇;/在康河的柔波里,/我甘心做一条水草!

思路点拨:这四句写了康河的水草。绿油油的水草在柔波中招摇,仿佛在向诗人招手示意。在这仙境般的地方,诗人受到感染,情愿做一条水草。“招摇”二字,用了拟人的手法,生动地写出康桥对诗人的欢迎态度。“甘心”二字,写出了诗人对康桥的永久恋情。

2.但我不能放歌,/悄悄是别离的笙箫;/夏虫也为我沉默,/沉默是今晚的康桥!

思路点拨:这几行诗是《再别康桥》一诗的高潮所在。承上一节“寻梦”的奇想,诗人在此思路急转,由梦境回到现实。“放歌”是不可能的,美好的时光已经过去,“我”现在只能悄悄地只身离去。别离的笙萧响起来了,夏虫也为“我”的离别而沉默不语,离情别绪越来越浓。“悄悄是别离的笙箫”一句匠心独运,将“悄悄”比做“别离的笙箫”,化静为动,化虚为实,化无形为有形,化无声为有声,具有很好的审美效果。“沉默是今晚的康桥”一句也有类似的效果。

文本探究

《雨巷》

1.《雨巷》一诗中运用了象征意味的抒情形象。像“雨巷”“我”“丁香一样的姑娘”等,你能说出这三者象征着什么吗

探究提示:这个问题牵扯到对整首诗歌思想内容的理解,应结合背景资料来判断这些意象的象征意义。《雨巷》是戴望舒早期的成名作和代表作。诗歌发表后产生了较大影响,诗人也因此被称为“雨巷诗人”。诗歌描绘了一幅梅雨时节江南小巷的阴沉图景,借此构成了一个富有浓重象征色彩的抒情意境。而“雨巷”“我”“丁香一样的姑娘”就是构成这种意境的最主要的元素。

探究结果:诗人把当时黑暗阴沉的社会现实暗喻为悠长狭窄而寂寥的“雨巷”,没有阳光,也没有生机和活力。而抒情主人公“我”就是在这样的雨巷中孤独彳亍着的彷徨者。“我”在孤寂中仍怀着对美好理想和希望的憧憬与追求。诗中“丁香一样的姑娘”就是这种美好理想的象征。但是,这种美好的理想又是渺茫的、难以实现的。这种心态,正是大革命失败后一部分有所追求的青年知识分子在政治压迫下因找不到出路而陷于惶惑迷惘心境的真实反映。

2.《雨巷》一诗中重叠和反复手法的运用有怎样的表达效果

探究提示:解答此题首先应明确“重叠”、“反复”的作用及特点。“重叠”、“反复”具有突出思想、强调感情、分清层次、加强节奏感和音乐荚的表达效果。“反复”还分为“连续反复”、“间隔反复”两种,本诗中属于“连续反复”。其次应结合全诗所关联的诗句进行说明赏析。

探究结果:《雨巷》这首诗音调和谐,节奏舒缓。全诗七节,每节六行,每行虽然长短不一,有的一句一行,有的一句排成几行,但诗句的停顿却很有规律。诗中多处运用重叠和反复的手法,如“在雨中哀怨,/哀怨又彷徨”“像我一样,/像我一样地/默默彳亍着”“像梦一般的,/像梦一般的凄婉迷茫”。而首尾两节,除“逢着”换“飘过”和一处标点不同外,其他语句完全相同。诗句的重叠反复,构成声音和感情的回环往复,强化了节奏,增强了诗歌的抒彩。全诗每节第3、6行押韵,一韵到底,保证了音韵的和谐一致,使诗从头至尾保持了一种鲜明的音乐效果。

《再别康桥》

1.《再别康桥》的第一节三次用了“轻轻的”,第七节变为“悄悄的”,这个细微的变化蕴藏着什么深意

探究提示:此题应结合两点来考虑:一是应该考虑康桥的艺术氛围。康桥是个美丽而又充满学术气息的地方,它也是作者的一个梦,梦应该不会被破坏,应该留下永久的美丽的回忆,所以,作者用“轻轻的”来定一个轻灵的调子;同时这地方的回忆又带着忧伤,所以,用“悄悄的”来表达离去时的黯然神伤。二是应结合诗人崇高而独到的审美情趣来考虑。徐志摩永远希望他所寻到的是神奇、新颖、奥妙、聪明、美丽,一切人生的宝贝,而不愿有与它们相反的出现;他更希望他所寻到的,永远保持着它们的神奇、新颖、奥妙、聪明、美丽,而不愿它们露出使他失望的破绽;即使露出,他也不看。幻灭是徐志摩所不能忍受的。

探究结果:诗歌的第一节,便三次用了“轻轻的”这个形容词,显得节奏轻快、旋律柔和,既抒发了诗人对康桥依依不舍的淡淡忧愁,又定下了全诗哀而不伤的基调。最后诗人“悄悄的”走了,从第一节“轻轻的”变为第七节的“悄悄的”,在原来轻柔的情感中,又抹上了一层淡淡哀愁的色彩。但“挥一挥衣袖,不带走一片云彩”,又显得比“轻轻的招手,作别西天的云彩”洒脱,毫不犹豫,不为感情所缠;适可而止。诗人仿佛在悉心呵护一个情人的睡梦,生怕这个梦境有丝毫的残损,轻柔的叹息般的旋律与依依别离情绪完美地统一在了一起。

2.怎样理解《再别康桥》6rj出心裁、不落俗套的构思

探究提示:解答此题可引导学生回顾以前学过的离别诗,如《送元二使安西》《别董大》等,和《再别康桥》进行比较,然后从意象选择、告别对象、告别氛围等方面得出结论,理解作者的独具匠心。

探究结果:

构思特点 具体分析 整体理解

诗人避开了一般别离诗的告别对象 一般别离诗告别的是人,这首诗告别的却是“西天的云彩”,告别对象由人向天空转移,跳出了“执手相看泪眼”或寒暄叮咛的俗套,给人清新飘逸之感。 独特的构思,来自诗人对个人自由天性的追求。徐志摩是大自然的崇拜者,他主张人类应接近自然、回归自然、融入自然。在诗中,他与大自然似乎有一种本能的感应与认同,与大自然达成了和谐。

诗人为离别创造了一种特殊的气氛 一般离别,或执手叮咛,或牵手顿足,总带点“伤离别”的味道。而这首诗只是着色绘景而不摹声,以“轻轻”、“悄悄”、“沉默”造成了一种寂然无声的环境,排除了离别中因“伤别”而产生的沉重感,增加了飘逸的成分。

独具特色的意象选择 照一般情况设想,诗人告别康桥时,当有送行的人,诗人的眼中也会看到高楼大厦、车水马龙,耳中也会听到机械的轰鸣,但这一切,诗人都没有摄入镜头,写入诗中借以寄情的物象是“云彩”、“金柳”、“柔波”、“青荇”、“星辉”等自然景物,这就避开了人间烟火,给人一种脱俗之感。

【同步达纲练习】

[时间;40分钟 分值:70分]

一、基础巩固(15分,每小题3分)

1.下列加点的字注音全部正确的一项是 ( )

A.彷徨(páng) 荡漾(yàng) 青荇(xíng)

B.寂寥(liáo) 漫溯(shù) 河畔(pàn)

C.浮藻(zǎo) 斑斓(1án) 长篙(hāo)

D.颓圮(p ) 笙箫(shēng) 满载(zǎi)

2.下列语句中没有错别字的一项是 ( )

A.撑着油纸伞,独自/彷徨在悠长、悠长/又寂聊的雨巷。

B.像我一样,/像我一样地/默默彳亍着,/冷寞,凄清,又惆怅。

C.消散了,甚至她的/太息般的眼光,/丁香般的惆怅。

D.满载一船星辉,/在星辉斑澜里放歌。

3.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是 ( )

A.徐志摩可以说是新诗的诗魂,茅盾说他既是中国的布尔乔亚的“开山诗人”又是“末

代诗人”,他以后的继承者未见有能望其项背的。

B.诗人在乘船离开马赛的归国途中,面对汹涌的大海和辽阔的天空,展纸执笔,信手

拈来,记下了这次重返康桥的切身感受。

C.他完全沉醉在大自然的怀抱里,临到他要离开伦敦的前夕,在一个美丽的黄昏,他

漫步于康桥,举步维艰,写下了这首诗。

D.夕阳下流淌的康河,波光潋滟,栩栩如生,河畔的金柳姿态婀娜如妩媚的新娘,动

人心弦。

4.下列诗句节奏停顿有误的一项是 ( )

A.那/河畔的/金柳,/是/夕阳中的新娘。

B.轻轻的/我走了,正如我/轻轻的来。

C.到了/颓圮的/篱墙。

D.我/甘心做/一条/水草!

5.下列各句中没有语病的一句是 ( )

A.读完徐志摩的《我所知道的康桥》,读者就会被诗一般的语言所谱写的回忆梦幻曲所

感染,使读者感到余味无穷,不忍释手。

B.2008年江苏省普通高校招生录取办法突出了公平性、选择性、多样性,并在摒弃唯

分录取、实行多元化评价、多样化选拔、扩大高校招生自主权进行了积极尝试。

C.近日,2008年中央电视台康龙武林大会“蔡李佛拳”全国的专题片在中国第一侨乡,

蔡李佛拳发源地——广东省江门市录制完成。

D.由于是在我们国家举办这届奥运会,所以关于奥运会的宣传,特别是电视的转播,

使我们仿佛在现场一样观看和听到了那震耳欲聋的呐喊声。

二、阅读鉴赏(40分)

(一)阅读《再别康桥》,完成6~9题。(20分)

6.诗人在离别时,写了康桥的哪些风光 试概括出几幅画面。(4分)

答:________________________________________________________________________

7.“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”一句运用了什么修辞手法 有何表达效果 试结合诗句进行分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

8.“悄悄”指无声,而“别离的笙箫”应是有声。说“悄悄是别离的笙箫”有什么表达效果

(6分)

答:________________________________________________________________________

9.第一节和最后一节,前后呼应,回环往复。如果把第一节中的“轻轻的”和最后一节的“悄悄的”互换,你认为可以吗 为什么 (6分)

答:________________________________________________________________________

(二)阅读下面一首诗,完成10~13题。(20分)

村 姑

戴望舒

村里的姑娘静静地走着,

提着她的蚀着青苔的水桶;

溅出来的冷水滴在她的跣足上,

而她的心是在泉边的柳树下。

这姑娘会静静地走到她的旧屋去,

那在一棵百年的冬青树荫下的旧屋,

而当她想到在泉边吻她的少年,

她会微笑着,抿起了她的嘴唇。

她将走到那古旧的木屋边,

她将在那里惊散了一群在啄食的瓦雀,

她将静静地走到厨房里,

又静静地把水桶放在干刍边。

她将帮助她的母亲造饭,

而从田间回来的父亲将坐在门槛上抽烟,

她将给猪圈里的猪喂食,

又将可爱的鸡赶进它们的窠里去。

在暮色中吃晚饭的时候,

她的父亲会谈着今年的收成,

他或许会说到他的女儿的婚嫁,

而她便将羞怯地低下头去。

她的母亲或许会说她的懒惰,

(她打水的迟延便是一个好例子,)

但是她会不听到这些话,

因为她在想着那有点鲁莽的少年。

10.请用自己的语言简要概括这首诗讲述的故事。(4分)

答:_______________________________________________________________________

11.诗中多处用到“静静地”这个词,请从描写人物性格和表现人物心情两个方面品析这个词的好处。(6分)

(1)描写人物性格上:________________________________________________________

(2)表现人物心情上:________________________________________________________

12.诗中描述这位姑娘做了哪些事 这样罗列有什么作用 (6分)

答:_______________________________________________________________________

13.她母亲说她打水迟延,太“懒惰”,你知道村姑打水为什么迟延吗 (4分)

答:_______________________________________________________________________

三、语言运用(15分)

14.《再别康桥》中诗人选取了“云彩”“金柳”“夕阳”“波光”“艳影”“青荇”“彩虹”“青草”“斑斓”等词语,给读者以视觉上的色彩想象,同时也表达了作者对康桥的一片深情。请将下面提供的词语,扩展成一段话,描绘出一个优美的意境。(不少于50字)(5分)

小河 柳树 夕阳 青草 歌儿

答:________________________________________________________________________

15.(能力拔高题)某中学将于2008年9月10日教师节举办诗歌朗诵会,请根据对下面诗歌内容、风格等方面的理解或评价,在三首诗词之间为主持人报幕各设计一段衔接语。(每段不超过50字)(5分)

徐志摩《再别康桥》

衔接语:(1)________________________________________________________________

戴望舒《雨巷》

衔接语:(2)________________________________________________________________

毛泽东《沁园春·长沙》

典题探讨

写好串台词

串台词的主要作用是承上启下,上串下联。往往寥寥数语却穿针引线,画龙点睛,在突出活动主题、把握基调、增强信息量和调动观众情绪等方面,有着不可替代的作用。具体写来应当注意:

(1)简短扼要

①串联的作用,辅助过渡的作用。

②具有极强的现场感,简短的句子、大众化的语言,既使听众易于接受,又感到亲切生动。

(2)衔接巧妙自然

①目的:为了节目之间的前后过渡,衔接要妙合无痕,天衣无缝。

②巧妙:善于发现前后的衔接点,或内容的相关,或是形式上的一致。

③自然:不生硬做作,不牵强附会,不生拉硬拽,不画蛇添足。

(3)和谐得体

①幽默诙谐,活跃气氛,调动情绪。

②典雅诗意,提高文化品位。

写作时要善于抓特点、抓特色,用名人轶事、民间传说、神话故事、诗词歌赋、想象、修辞等来增加文采。要力求语言精辟有力、内涵深刻、上下贯通。切不可用高深莫测的警句和过于华丽的词藻使主持人居高临下,丧失了亲切感。

16.中新网1月8日电 国务院办公厅日前向各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构下发通知,自2008年6月1日起,在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度,一律不得免费提供塑料购物袋。

为响应国家号召,学校拟在学生宿舍楼两旁悬挂条幅进行宣传发动,请你为两个条幅各写一句话,以彰显主题,突出气氛。要求两个句子字数相等,结构大体一致,每句不超过15字。(5分)

答:_______________________________________________________________________

参考答案

1.[解析]选A。B项“溯”应读sù;C项“篙”应读gāo;D项“载”应读zài。

2.[解析]选C。A.聊—寥;B.寞—漠;D.澜—斓。

3.[解析]选A。B项“信手拈来”指随手拿来,多形容写文章时能得心应手地运用词汇和选用材料,此处应指思路畅通。C项“举步维艰”形容行动困难或生活艰难,与语境不符。D项“栩栩如生”形容生动逼真,与语境不合。

4.[解析]选D。应为“我/甘心/做/一条水草!”

5.[解析]选C。A.句式杂糅,应将“被”改为“为”,同时,此句偷换主语,可将“使读者”删掉;B.成分残缺,应为“在……方面”。D.搭配不当,“观看”与“呐喊声”不搭配。

6.夕阳中的金柳,波光里的艳影,油油的水草,榆阴下的潭水。

7.比喻。“金柳”是对夕阳下柳树色彩的生动描绘,它秀美婀娜,随风摇摆,好似一位美艳的新娘。这样写既描绘出了其形态美好,又表达出诗人对康桥的喜爱与眷恋之情,寓情于景,情景交融。

8.将“悄悄”比做“别离的笙箫”,化静为动,化虚为实,化无形为有形,化无声为有声,具有很好的审美效果,表现了诗人对康桥的热爱与依恋。

9.不可以。“轻轻的”放在第一节,为全文定下轻灵、潇洒的调子,为下文抒写“彩虹似的梦”作铺垫;而“悄悄的”放在最后,与前一节中的“沉默”相呼应。开头的“轻轻的”,重在表达来时动作的欢欣愉悦;结尾时的“悄悄的”,重在表达去时情感的黯然神伤。

10.[解析]此题考查概括文章主要内容的能力。答题时不要面面俱到,更不要忽略少女的父母不了解这一内容。

参考答案:少女一边干农活一边思念心上人,而父母并不了解这一点。

11.[解析]此题考查对文中关键词语的理解。分析时要本着“词不离句”的原则,从诗中找出相关句子,仔细揣摩,结合人物形象从性格和心情两方面进行概括。

参考答案:(1)娴静文雅。

(2)以静写动,突出其内心之不平静。

12.[解析]此题考查学生的概括能力。从诗歌内容来看主要集中在前四节,利用诗中的提示性词语如“造饭”等归纳即可。分析作用时可结合诗歌最后一句话理解。

参考答案:打水,做饭,喂猪,赶鸡等;表明她时时刻刻都在思念那少年。

13.[解析]此题考查学生结合诗歌内容进行合理推测的能力,难度不大。诗歌最后一句已较为明显地点明了原因。

参考答案:因为她的心思没用在打水上,一直在想那个少年。

14.[解析]此题考查扩展语句的能力。解答时要抓住景物本身的特征,恰当运用拟人、比喻等修辞手法,选用准确的词语描绘出优美的意境。

参考答案:村边,一条弯弯曲曲的小河奏着叮叮咚咚的曲子流向远方,夕阳把一片金辉

撒在微波上,也给河边的柳树描出金色的轮廓,柔嫩纤细的柳枝在风中摇曳着,青草丛

中的青蛙们也伴着流水的曲子唱起了婉转动听的歌儿。

15.(1)让我们挥一挥手,告别柔美、静谧的异国康桥,随诗人戴望舒去感受小巷深深、丝雨霏霏的江南情调吧!

(2)“康桥”“雨巷”牵动着诗人的情思,而祖国万里江山无限的风光更是激励着伟人毛泽东歌咏祖国雄姿伟象,矢志主宰沉浮的豪情!

16.示例:(1)白色污染害己害人 节约能源利国利民

(2)拒绝白色污染人人有责 倡导能源节约从我做起

【课文知识总结】

1.首尾呼应手法的运用

文本回顾:《雨巷》和《再别康桥》两首诗都极具音乐美、绘画美和建筑美。两首诗的结构形式也有相似之处:都采用了首尾呼应的手法。首节和末节不但意境相似,就连诗句本身都几乎相同,只是换了几个字而已。此种手法的运用使得诗歌形成一种回环重复的艺术效果。

知识应用:首尾呼应是考场作文中最实用的方法之一。一般地,开头和结尾所写的内容是相似的相关的甚至是相同的。形式上可以有一些变化,也可以基本相同(有时只换几字甚至一字)。此法可使文章结构严谨,同时也让主题得到有力的突出强调。我们写作时不妨有意识地运用此法。

2.观点提取:时局牵着我的心

文本回顾:古语云:国家兴亡,匹夫有责。作为一介文人,戴望舒热切地关注着时局的发展,他积极地参加各种进步活动。1927年,大革命失败,革命处于低潮。作者在孤寂中咀嚼着大革命失败后的幻灭与痛苦,心中总充满了迷惘的情绪和朦胧的希望。《雨巷》就是这种心情的真实反映。抗日战争爆发后,他先在上海继续著译,1938年5月赴香港。与许地山等人组织中华全国文艺界抗敌协会香港分会,任理事。1941年,日本占领香港后曾被捕入狱,受伤致残,所作《狱中题壁》和稍后的《我用残损的手掌》,表现了崇高坚贞的民族气节。套用顾城和艾青的诗“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它来寻找光明”“为什么我的眼里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉”来描述作者的思想,或许是可以的。

知识应用:这则素材可应用于“爱国”“气节”“责任”等相关话题的写作中。写作中可灵活运用《雨巷》中的相关诗句作为行文的线索,用于每段行文的开头,这样既可以使文章结构清晰,也会增强文章特有的韵味。

【课外延伸阅读】

偶 成

戴望舒

如果生命的春天重到,

古旧的凝冰都哗哗地解冻,

那时我会再看见灿烂的微笑,

再听见明朗的呼唤——这些迢遥的梦。

这些好东西都决不会消失,

因为一切好东西都永远存在,

它们只是像冰一样凝结,

而有一天会像花一样重开。

1945年5月31日

【赏析】诗歌通过抒写“如果生命的春天重到”的“梦”,表达了诗人对光明未来的深情呼唤和对抗战胜利的坚定信念。第二句中“古旧的凝冰;喻指中华民族因历史悠久和专制暴政而被冻结、窒息的生命力。诗歌多次出现“重到”“再看见”“再听见”“重开”等字眼,表现了作者对美好事物“永远存在”,必然“会像花一样重开”的乐观和信心。

PAGE

1