2021-2022学年高二历史单元复习(统编版选择性必修1)-第三单元法律与教化【过关测试】(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高二历史单元复习(统编版选择性必修1)-第三单元法律与教化【过关测试】(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-28 15:14:05 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年高二历史单元复习(统编版选择性必修1)-第三单元法律与教化【过关测试】

一、单选题

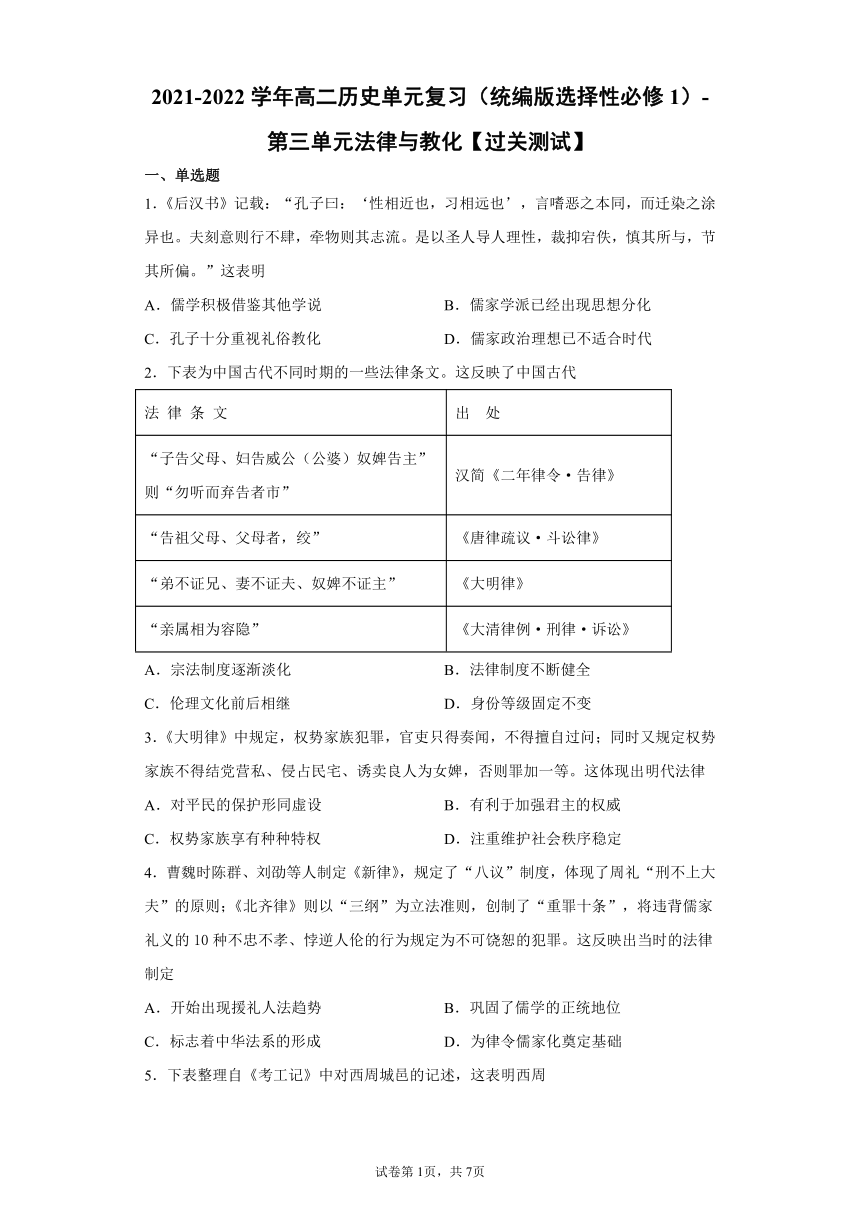

1.《后汉书》记载:“孔子曰:‘性相近也,习相远也’,言嗜恶之本同,而迁染之涂异也。夫刻意则行不肆,牵物则其志流。是以圣人导人理性,裁抑宕佚,慎其所与,节其所偏。”这表明

A.儒学积极借鉴其他学说 B.儒家学派已经出现思想分化

C.孔子十分重视礼俗教化 D.儒家政治理想已不适合时代

2.下表为中国古代不同时期的一些法律条文。这反映了中国古代

法 律 条 文 出 处

“子告父母、妇告威公(公婆)奴婢告主”则“勿听而弃告者市” 汉简《二年律令·告律》

“告祖父母、父母者,绞” 《唐律疏议·斗讼律》

“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主” 《大明律》

“亲属相为容隐” 《大清律例·刑律·诉讼》

A.宗法制度逐渐淡化 B.法律制度不断健全

C.伦理文化前后相继 D.身份等级固定不变

3.《大明律》中规定,权势家族犯罪,官吏只得奏闻,不得擅自过问;同时又规定权势家族不得结党营私、侵占民宅、诱卖良人为女婢,否则罪加一等。这体现出明代法律

A.对平民的保护形同虚设 B.有利于加强君主的权威

C.权势家族享有种种特权 D.注重维护社会秩序稳定

4.曹魏时陈群、刘劭等人制定《新律》,规定了“八议”制度,体现了周礼“刑不上大夫”的原则;《北齐律》则以“三纲”为立法准则,创制了“重罪十条”,将违背儒家礼义的10种不忠不孝、悖逆人伦的行为规定为不可饶恕的犯罪。这反映出当时的法律制定

A.开始出现援礼人法趋势 B.巩固了儒学的正统地位

C.标志着中华法系的形成 D.为律令儒家化奠定基础

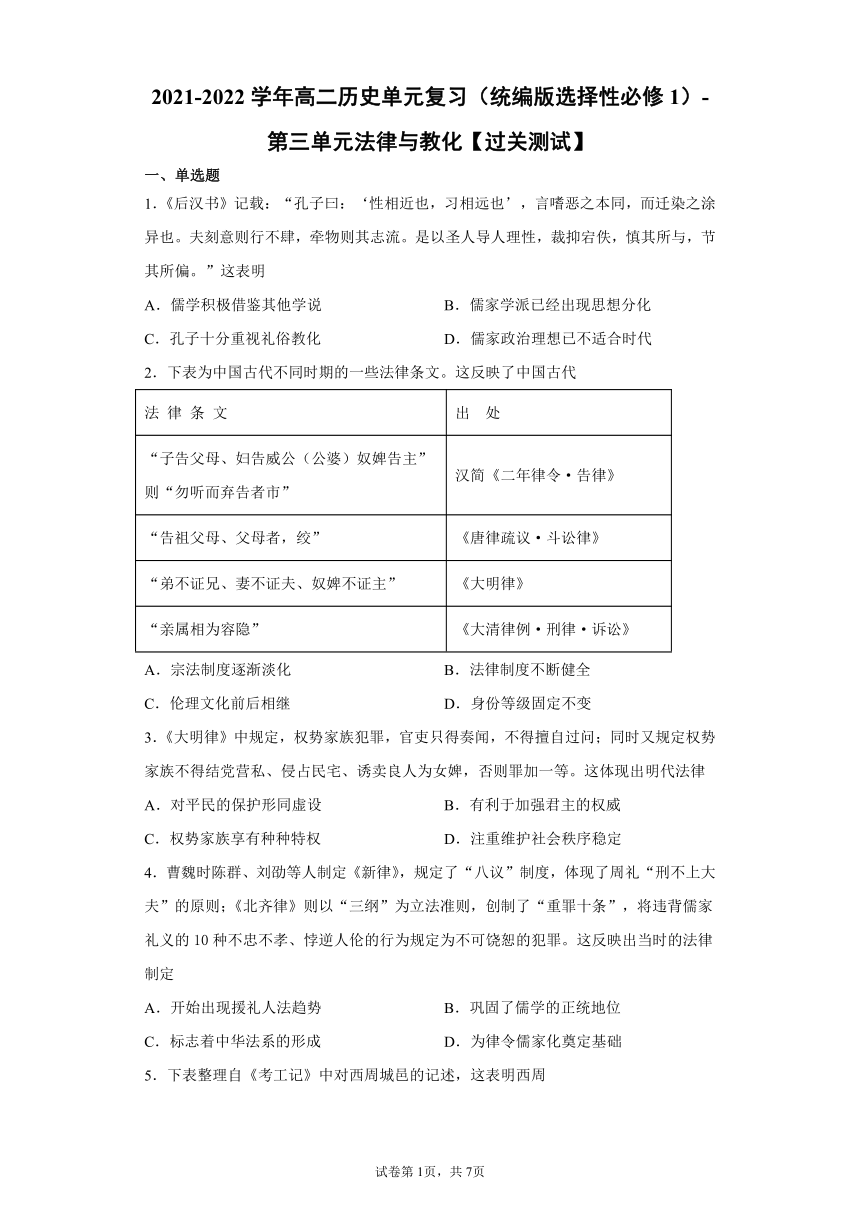

5.下表整理自《考工记》中对西周城邑的记述,这表明西周

类别 天子的王城 诸侯的国都 卿大夫的都城

城墙高度 九雉(雉为一尺) 七雉 五雉

南北向道路宽度 宽九轨(九辆车的宽度) 宽七轨 宽五轨

A.天子严控诸侯与卿大夫 B.建筑规划突出礼制观念

C.统治者对城邑进行改建 D.对城市进行合理的规划

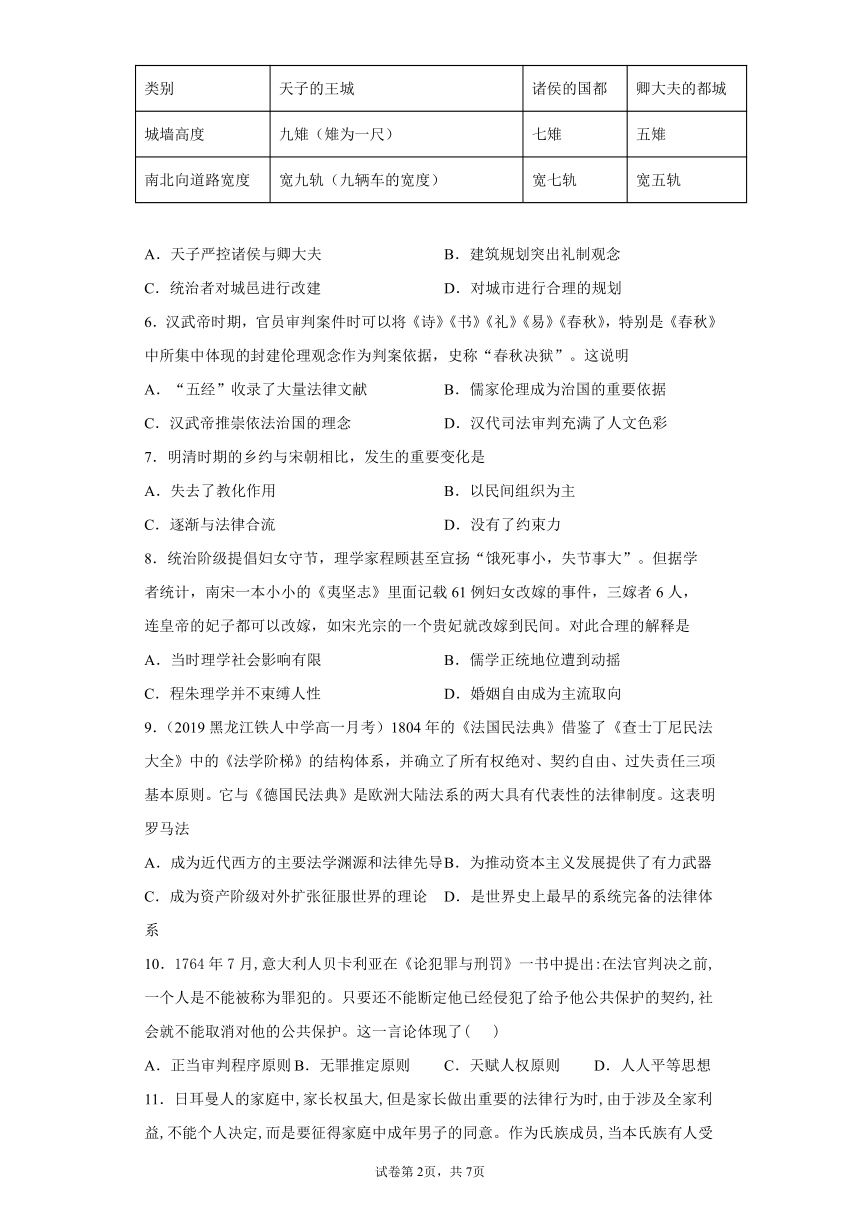

6.汉武帝时期,官员审判案件时可以将《诗》《书》《礼》《易》《春秋》,特别是《春秋》中所集中体现的封建伦理观念作为判案依据,史称“春秋决狱”。这说明

A.“五经”收录了大量法律文献 B.儒家伦理成为治国的重要依据

C.汉武帝推崇依法治国的理念 D.汉代司法审判充满了人文色彩

7.明清时期的乡约与宋朝相比,发生的重要变化是

A.失去了教化作用 B.以民间组织为主

C.逐渐与法律合流 D.没有了约束力

8.统治阶级提倡妇女守节,理学家程顾甚至宣扬“饿死事小,失节事大”。但据学者统计,南宋一本小小的《夷坚志》里面记载61例妇女改嫁的事件,三嫁者6人,连皇帝的妃子都可以改嫁,如宋光宗的一个贵妃就改嫁到民间。对此合理的解释是

A.当时理学社会影响有限 B.儒学正统地位遭到动摇

C.程朱理学并不束缚人性 D.婚姻自由成为主流取向

9.(2019黑龙江铁人中学高一月考)1804年的《法国民法典》借鉴了《查士丁尼民法大全》中的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对、契约自由、过失责任三项基本原则。它与《德国民法典》是欧洲大陆法系的两大具有代表性的法律制度。这表明罗马法

A.成为近代西方的主要法学渊源和法律先导 B.为推动资本主义发展提供了有力武器

C.成为资产阶级对外扩张征服世界的理论 D.是世界史上最早的系统完备的法律体系

10.1764年7月,意大利人贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》一书中提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。这一言论体现了( )

A.正当审判程序原则 B.无罪推定原则 C.天赋人权原则 D.人人平等思想

11.日耳曼人的家庭中,家长权虽大,但是家长做出重要的法律行为时,由于涉及全家利益,不能个人决定,而是要征得家庭中成年男子的同意。作为氏族成员,当本氏族有人受到外氏族人侵害时,必须与其他氏族成员共同复仇。这反映出日耳曼部落( )

A.同态复仇观念严重 B.男性居于社会支配地位

C.维护贵族阶层利益 D.团体本位主义意识浓厚

12.1517年,《九十五条论纲》发表,痛斥教廷推销赎罪券的欺骗行为,拉开了宗教改革的序幕。下列关于它的内容表述正确的是

①人的灵魂获救靠自己的信仰,上帝面前人人平等

②主张建立独立的民族教会和廉俭教会

③力主用民族语言进行宗教活动

④批判宗教狂热,主张宗教信仰自由

A.②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

13.西塞罗服膺于希腊文教的精深与高妙,但又在作品中多次强调:父亲、家庭生活、实践经验以及罗马人的习俗、法律、制度和传统等,比希腊学校和书本对自己的影响更重要。其主张

A.开创人文主义的教育思想 B.强调家庭对教育的决定作用

C.弘扬罗马民族的传统文化 D.体现自然法理念的深入人心

14.嫁资是女子出嫁时带到夫家的笔财产。古罗马在法律上确立了嫁资返还制,规定夫妻离婚时,不管有无婚前协议,男方都必须将嫁资返还给女方,且返还的财产须与嫁资等值。嫁资返还利的施行

A.维系了婚姻与家庭的稳定 B.保证了妇女对婚姻的主导权

C.促成古罗马私法体系形成 D.体现了公平公正的法治理念

15.相对于农业来说,早期罗马社会的工商业还比较落后,人们对交易安全的关注甚于交易的便捷,所以象征的行为和庄严的语言,冗长的和繁复的仪式是为了使有关各方都能注意到交易的重要性,并使证人可以因此而获得深刻的印象。以上材料说明罗马法的形式主义特征

A.象征作用大于实际作用 B.因商品经济发展而衰落

C.不能满足人们生活需要 D.具有一定的实质性意义

16.1764年7月,意大利人贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》一书中提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。贝卡利亚的说法体现了

A.无罪推定原则 B.社会契约思想

C.权力制衡原则 D.程序公正理论

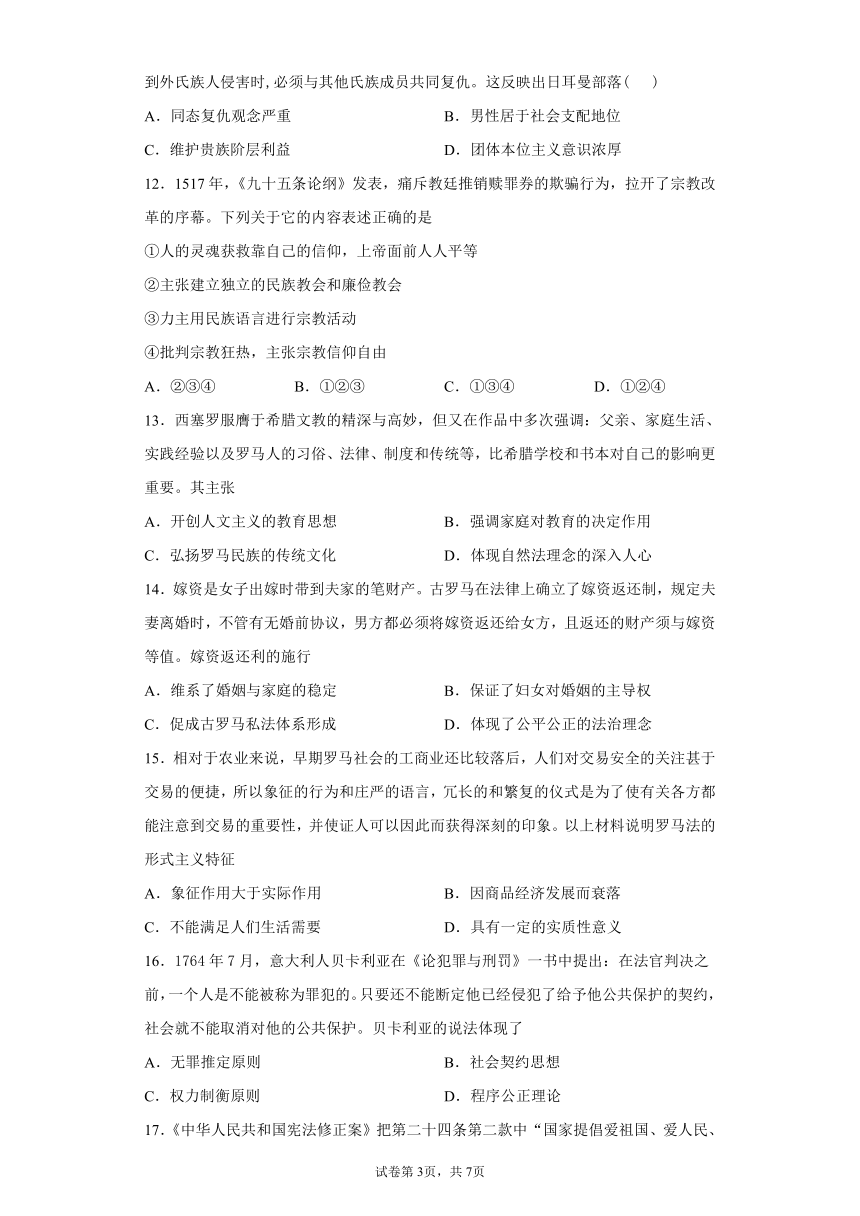

17.《中华人民共和国宪法修正案》把第二十四条第二款中“国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”修改为“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”,这一变化体现了

A.社会主义核心价值观有利于社会主义市场经济的良性发展

B.倡导社会主义核心价值观是发展中国特色社会主义文化的中心环节

C.只有依靠宪法才能培育、践行社会主义核心价值观

D.社会主义核心价值观要与国民教育、精神文明创建相融合

18.1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时

A.我国的民主政治建设趋于法制化

B.加强法制建设是为了巩固新政权

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关

D.政治体制改革推动了依法治国的全面实施

19.1987年,邓小平指出:“只有在安定团结的局面下搞建设才有出路。一切反对、妨碍我们走社会主义道路的东西都要排除,一切导致中国混乱甚至动乱的因素都要排除。”要排除影响社会主义建设的障碍,必须

A.运用阶级斗争的手段 B.运用经济的手段

C.依靠人民群众的力量 D.运用法制的手段

20.1978年至1992年全国人大及其常委会制定了二百三十多部重要法律,其中包括1982年宪法、《刑法》、《民法通则》、《民事诉讼法》等。这一立法高峰的出现

A.保障了从新民主主义社会向社会主义社会的过渡

B.为社会主义民主和法制建设奠定了基础

C.表明了依法治国写入宪法

D.促进了社会主义法律体系的建设

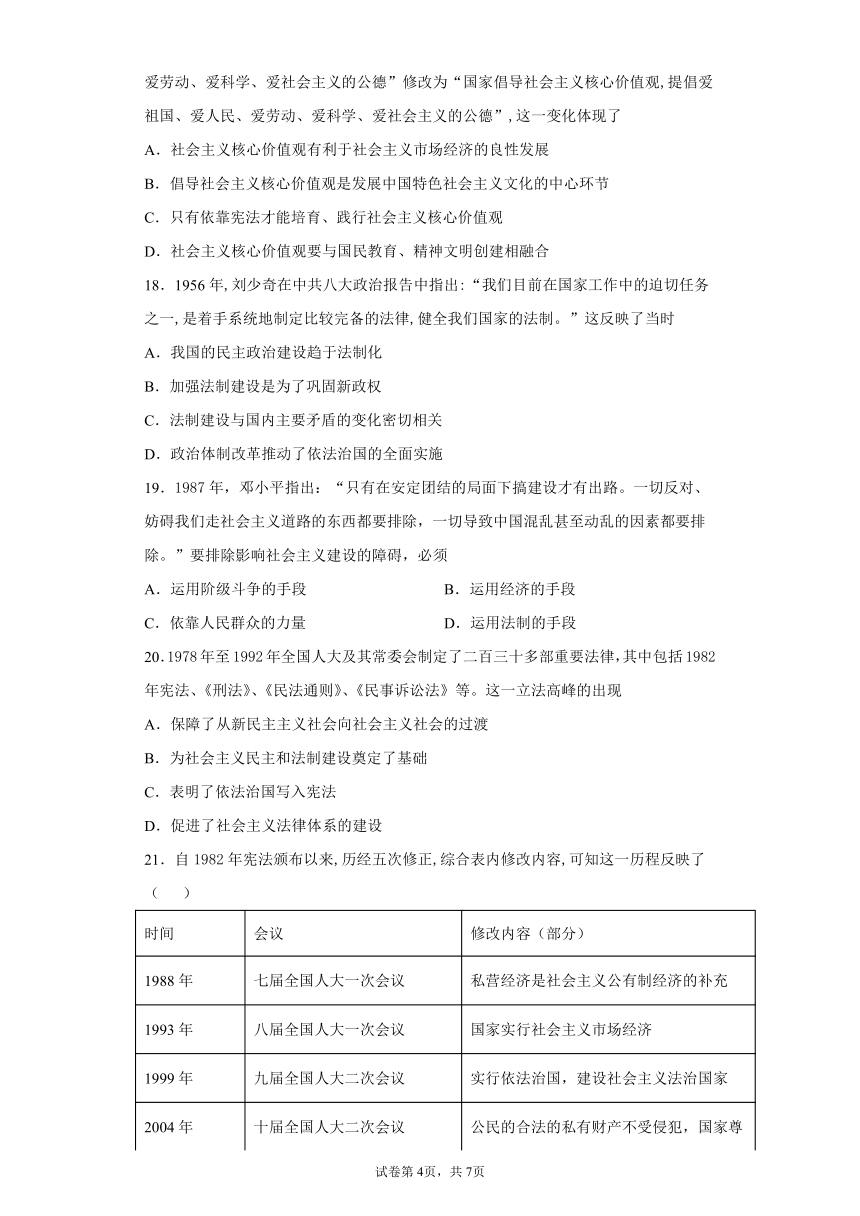

21.自1982年宪法颁布以来,历经五次修正,综合表内修改内容,可知这一历程反映了( )

时间 会议 修改内容(部分)

1988年 七届全国人大一次会议 私营经济是社会主义公有制经济的补充

1993年 八届全国人大一次会议 国家实行社会主义市场经济

1999年 九届全国人大二次会议 实行依法治国,建设社会主义法治国家

2004年 十届全国人大二次会议 公民的合法的私有财产不受侵犯,国家尊重和保障人权

2018年 十三届全国人大一次会议 “健全社会主义法制”修改为“健全社会主义法治”

A.人民代表大会制度的巩固 B.社会主义道路的探索不断深化

C.新中国法治建设的完成 D.社会主义法治国家建立

22.从社会主义建设过程中涌现出的英雄模范人物,如焦裕禄、王进喜、邓稼先,到2010年感动中国的“雷锋传人”郭明义,他们身上体现出的共同精神是

A.无私奉献的国际主义精神 B.顽强抗敌的爱国主义精神

C.团结奋进的集体主义精神 D.全心全意为人民服务的精神

23.中国人民大学法学院院长韩大元教授指出,无论是在1954年宪法草案的起草过程中,还是在1954年宪法草案初稿的讨论中,参与人员既有政治精英和知识分子,也有普通工人和农民。这表明1954年宪法的制定( )

A.体现了人民民主原则 B.发挥了人大制度作用

C.保证了参与主体的广泛性 D.坚持了社会主义原则

24.1949年年底,上海军管会文艺处的负责人在一次座谈会上表示,如一下子不让英美片放映,则不能供应市场的需要,明年我们除了尽量做苏联的翻版片和国营厂制作新片外,仍不够供应市场。这说明新中国电影事业

A.践行了"百花齐放"方针 B.致力于电影产量的提高

C.注重满足群众精神需求 D.借鉴了英美电影的经验

25.2018年,第十三届全国人大常委会通过的《中华人民共和国食品安全法》修正案规定:食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动,保证食品安全,诚信自律,对社会和公众负责,接受社会监督,承担社会责任。据此可知

A.国家以法律手段保障食品安全 B.食品生产标准体系确立

C.国家食品安全监管体系完善 D.食品安全问题开始受到国家重视

二、材料分析题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐宋时期,帝王与士大夫非常重视子女训诫,唐朝诗歌家训别具一格,宋朝家训除诗歌、铭、短文外,还出现了大量专著。唐宋家训首重忠君报国,次则重修身守礼。士大夫家训无不要求子弟苦读以求取功名,读书做官论充斥其中。唐朝前期,贵族妇女娇奢问题突出,《女孝经》《女论语》应运而生,宋朝文人家庭重视女子的文化知识教育,对女子德行的规范已经带上封建纲常的烙印。

——摘编自陈志勇《唐宋家训研究》

材料二 明清时期,中国传统家训文化空前繁荣,甚至商贾之家都有家训。明太祖颁布“孝顺父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”的《教民六谕》,成为明朝家训的指导原则。清朝统治者对明太祖的“六谕”稍作修改,要求乡约每月宣讲。明清家训重视贞烈观,以致“饿死事小,失节事大”妇孺皆知,女子家训、家法惩戒、婚丧嫁娶规范等内容愈见增多。

——摘编自徐少锦《中国家训史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋家训的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明清时期家训文化的变化,并简析其变化的背景。

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出中国传统家训的当代价值。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一:《十二铜表法》是以私法为核心内容的,其第四表家父权、第五表继承与监护、第六表所有权及占有、第七表房屋及土地以及散见于其他表中的一些规范,都是对于反映简单商品经济的民事法律关系的调整;它保有原始公社的遗俗,如死者没有遗嘱,又没有继承人,则财产归属父系的最近亲属继承。又如,故意伤人肢体而未能取得和解时,伤人者也应受到同样的伤害(第八表);伤害自己被保护人的保护者应交给地下神即予以诅咒。

——摘编自语和、董跃《〈法经〉与〈十二铜表法〉之比较》

材料二:公元212年,卡拉卡拉帝授予被征服地臣民市民资格,罗马帝国境内的所有外来自由人都获得罗马市民权之后,才逐渐取消了对罗马市民法主体的限制。罗马法的主体之所以如此狭隘,是与罗马早期落后的社会经济发展水平相适应的。

——摘编自谭建华《试论罗马法形式主义的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《十二铜表法》体现的法制特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出罗马法适用主体发生的变化,并分析变化原因。

三、论述题

28.阅读材料,完成下列要求。

材料

中国古代 在自然经济和专制统治环境下,不具备产生诸如自由、平等、权利、义务等近代民法观念的条件

清末 1902年清廷下诏“参酌外国法律”,改订律例。仿德、日民法典的立法理念和编纂方法,1910年完成《大清民律草案》。但随着王朝终结,未及颁行

民国 北洋政府以大清民律草案为蓝本,完成民国民律草案。因时局多变,未能完成立法程序。1930年国民政府在此前民律基础上修订的《中华民国民法》颁布实施。废除了中国传统法律中的旧名词,西方禁止刑讯、独立审判的原则及审判公开制度、陪审及辩护制度等也逐渐进入中国法律体系

20世纪五 六十年代 20世纪五六十年代,新中国两次启动《民法典》起草工作,但因政治运动等被迫中断。初成的两部草案与苏联民法典一脉相承,如“财产流转”便将继承制度排除在外,但加入了预算、税收等计划经济方面的内容

20世纪七 八十年代 1979年第三次启动民法典编纂。但立法机关认为经济体制改革刚刚开始,各种民事关系尚未定型,制定完整的法典条件还不具备,故决定先分步制定民事单行本

20世纪90年代到21世纪初 1992年邓小平南巡讲话,确立了改革开放的方向。随后与之相适应的担保法、合同法等相继制定,身份平等、权利神圣等私法理念也备受推崇。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草逐步加快

2020年5月 《中华人民共和国民法典》颁布施行,被誉为“社会生活的百科全书”

——摘编自何勤华《西方法学史纲》、梁慧星《中国民法典草案建议稿》等

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

试卷第4页,共7页

试卷第1页,共7页

参考答案

1.C

【详解】

根据材料“圣人导人理性,裁抑宕佚,慎其所与,节其所偏”可知,孔子对礼俗教化的重视,故C项正确;A、D两项材料没有体现,排除;B项出现在战国时期,排除。

2.C

【详解】

根据材料“子告父母、妇告威公(公婆)奴婢告主”“勿听而弃告者市”“告祖父母、父母者,绞”“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主”等信息可知,反映了中国古代不同时期的一些法律条文对血缘孝亲关系的维护,体现了伦理文化前后相继,C项正确;宗法制度在春秋战国时期已经瓦解,材料内容没有体现宗法制度,A项错误;材料内容主要体现了中国古代不同时期的法律对血缘孝亲关系的规定和维护,不能体现法律制度的健全问题,B项错误;材料内容主要体现了法律条文对维护血缘伦理关系的相关规定,没有体现身份等级,D项错误。

3.D

【详解】

材料中对权势家族的各种规定主要是为了稳定社会秩序,故D项正确;材料中主要强调的是对权势家族的法律,并未涉及对平民的保护的信息,故A项错误;材料中并未涉及加强君主权威,故B项错误;根据材料中对权势家族不得“结党营私、侵占民宅、诱卖良人为女婢,否则罪加一等”得出其并不享有种种特权,故C项错误。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,魏晋南北朝时期,曹魏的“八议”制度中体现了周礼的原则,《北齐律》以“三纲”为立法准则,创制“重罪十条”等,反映出当时的法律制定巩固了儒学的正统地位,B项正确;材料不能说明“援礼入法趋势”开始出现,A项错误;材料不能说明中华法系的形成,C项错误;为律令儒家化“奠定基础”是在两汉时期,并且这一结论在材料中也没有体现,D项错误。

5.B

【详解】

从《考工记》中可以看出,对“王城”“国都”“都城”的城墙高度、道路的宽度都有明确的规定,这体现了西周时期,城市建设中比较重视礼制,故B项正确;A项概念太大;CD项材料总没有体现。

6.B

【详解】

根据材料可知“春秋决狱”是指官员审判案件时,可以将五经,尤其是《春秋》中集中体现的封建伦理观念作为判案依据,表明儒家的伦理和思想主张在当时已成为治国的重要依据,B项正确;“六经”是儒家经典,并未收录法律文献,A错误;材料体现的是儒家思想对司法审判的影响,不是依法治国,C错误;材料体现的是汉代司法审判受到儒家思想的影响,不是人文色彩。D错误。

7.C

【详解】

明清时期的乡约并没有失去了教化作用,故A排除;明清时期的乡约以政府组织为主,故B排除;明清时期的乡约逐渐与法律合流,故C正确;明清时期的乡约有约束力,故D排除。

8.A

【详解】

虽然理学在南宋时期是官方哲学,理学家程顾甚至宣扬“饿死事小,失节事大”,但依然有很多妇女改嫁事件发生,这表明在当时理学的社会影响力有限,故选择A;新文化运动使儒学正统地位遭到动摇,排除B;程朱理学强调“三纲五常”,東缚人性,排除C;婚姻自由在近代才开始成为主流取向,排除D。

9.A

【详解】

依据材料“《法国民法典》借鉴了《查士丁尼民法大全》中的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对、契约自由、过失责任三项基本原则”可知,欧洲大陆法系代表之一的《法国民法典》沿用了罗马法的一些原则,说明罗马法成为近代西方的主要法学渊源和法律先导,A项正确;罗马法是奴隶社会的法律,不能推动资本主义发展,排除B项;罗马法维护的是奴隶主贵族的利益,与资产阶级对外扩张无关,排除C项;罗马法虽然是世界史上最早的系统完备的法律体系,但与题意不符,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】

结合所学知识可知,在法官判决某个嫌疑人有罪前,社会和个人不能将其当作罪犯处理,体现了未经审判证明有罪前,推定被控告者无罪即无罪推定原则,B项正确;材料反映的并非“正当审判程序”原则,排除A项;天赋人权原则与未经审判证明有罪前,被控告者无罪等不符,排除C项;材料主旨并非要说明“人人平等”,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】

结合所学知识可知,家庭中事关全家利益的重要决定,家长要征得主要家庭成员同意,氏族成员都要参加捍卫氏族利益和尊严活动等,反映出日耳曼部落具有浓厚的团体本位主义意识,D项正确;同态复仇观念严重只是材料部分信息,并非材料主旨,排除A项;材料强调的并不是男性在部落中的社会地位,排除B项;材料内容与维护贵族阶层利益无关,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】

由题干材料并结合所学可知,马丁·路德认为人的灵魂获救靠自己的信仰,不靠烦琐的宗教仪式;上帝面前人人平等;主张建立独立的民族教会和廉俭教会,力主用民族语言进行宗教活动,①②③正确,B正确;德意志宗教改革形成了新教中的路德派,其并未主张宗教信仰自由,④错误。排除含④的A、C、D三项。

13.C

【详解】

西塞罗在称赞希腊文化的同时,更加强调罗马社会以及习俗、法律对自己的影响更大,这说明西塞罗是立足于民族立场,体现了其对传统文化的认同,意在弘扬罗马民族的文化,C正确;A错在“开创”,排除;B在西塞罗的主张中并未体现,排除;自然法理念的影响在材料中并未提及,排除D。

14.D

【详解】

嫁资是女子出嫁时带到夫家的笔财产,从所有权来看,原本属于女性一方,因此罗马法中的嫁资返还制维护了女性的财产所有权,体现了法律的公平公正性,D正确;嫁资返还制是在离婚情况下执行,说明这一制度本身并不能维系婚姻与家庭的稳定,A排除;古代罗马是男权社会,婚姻的主导权在男性而非女性,排除B;嫁资返还制是罗马法律内容的一部分,题干中并未提及其和私法形成之间的关系,排除C。

15.A

【详解】

材料解释了在工商业尚不发达的早期罗马社会,重视程序和仪式的公民法有一定的象征作用,即使得有关各方都能注意到交易的重要性,并使证人可以因此而获得深刻的印象,即象征作用大于实际作用,A正确;公民法在商品经济发展后依然存在,排除B;题干并未强调罗马法形式主义的弊端,排除C;题干内容凸显了罗马法中形式主义的象征性意义而非实质性作用,排除D。

16.A

【详解】

根据材料“在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的”可知体现了无罪推定原则,A项正确;BCD三项与材料不符,排除。

17.D

【详解】

根据材料以及所学知识可知《中华人民共和国宪法修正案》在“爱祖国、爱人民……爱社会主义的公德”修改为“社会主义核心价值观”的相关内容,这一变化体现了社会主义核心价值观与国民教育、精神文明创建的融合,D项正确;A项与材料信息无关,排除A项;加强社会主义思想道德建设是发展中国特色社会主义文化的中心环节,排除B项;C项说法绝对,排除C项。故选D项。

18.C

【详解】

根据材料“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制”可知1956年三大改造的完成促使国内主要矛盾发生变化,进而推动中国法制建设,C项正确;“趋于”表述不符合史实,排除A项;法制建设是为了加强民主政治的建设,排除B项;1956年没有进行政治体制改革,排除D项。故选C项。

19.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,十年“文革”,因民主法制遭践踏,社会动荡不安,给中国带来了深重的灾难。十一届三中全会召开,拨乱反正,一切以经济建设为中心,社会主义建设取得了长足进展。为吸取历史上的经验教训,1987年,邓小平强调,只有在安定团结的局面下搞建设才有出路,一切反对、妨碍我们走社会主义道路的东西,一切导致中国混乱甚至动乱的因素都要排除。邓小平所说的要排除影响社会主义建设的障碍,必须运用法制的手段,只有用法制手段,才能保障社会稳定,才能保障社会主义建设,D项正确;1978年中共十一届三中全会抛弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针,排除A项;运用经济的手段,可以调动人民群众的生产积极性,但不能防止“混乱”“动乱”,排除B项;人民群众是国家的主人,是建设社会主义的主力军,但这不能防止“混乱”“动乱”,“文革”时期的动乱就是证明,排除C项。故选D项。

20.D

【详解】

“1978年至1992年全国人大及其常委会制定了二百三十多部重要法律”,依据所学知识可知,这一立法高峰的出现促进了我国社会主义法律体系的建设,D项正确;“新民主主义社会向社会主义社会的过渡”指的是过渡时期,排除A项;为社会主义民主和法制建设奠定基础的是1954年宪法,排除B项;1999年把依法治国写入宪法,排除C项。故选D项。

21.B

【详解】

1982年宪法颁布后的修正、完善、健全,体现的是社会主义道路探索的不断深化,故选B项;修正内容没有涉及人民代表大会制度,排除A项;C项“完成”说法错误,排除C项;我国正在向社会主义法治国家迈进,排除D项。故选B项。

22.D

【详解】

结合所学知识可知,焦裕禄、王进喜、邓稼先和郭明义均是我国社会主义建设时期的模范人物,他们身上体现的是全心全意为人民服务的精神,D正确;ABC与材料无关,未涉及相关信息,排除。故选D。

23.C

【详解】

材料“参与人员既有政治精英和知识分子,也有普通工人和农民”体现的是参与主体的广泛性,C正确;ABD与材料无关,排除。故选C。

24.C

【详解】

1949年底即新中国成立不久,上海文艺负责人建议逐步减少美英电影,增加苏联翻版片和国产电影制作,想方设法保障影片供应,满足市场需要,说明新中国电影事业注重满足群众精神需求, C项正确;“百花齐放”方针是在1956年提出的,A项错误;材料不能说明新中国电影事业致力于电影“产量”的提高,B项错误;借鉴了英美电影的经验在材料中没有体现,D项错误。

25.A

【详解】

全国人大常委会即国家最高权力机关制定食品安全法的修正案,明确相关人员职责,要求其接受社会监督,承担社会责任等,反映国家以法律手段保障食品安全,A项正确;材料不能说明我国确立了食品生产标准体系,B项错误;国家食品安全监管体系完善在材料中没有体现,C项错误;食品安全问题开始受到国家重视与全国人大常委会通过食品安全法“修正案”不符,D项错误。

26.(1)特点:统治阶层重视;形式灵活多样;渗透儒家思想;功利色彩浓厚;教育对象扩大。

(2)变化:扩展到社会各阶层;朝廷直接指导民间家训;强化封建礼教;教化内容增多。

背景:统治者加强思想控制;商品经济发展;人口膨胀,社会矛盾复杂化;程朱理学受到推崇。

(3)价值:有助于营造健康的政风及社会风气;有助于形成良好和谐的家庭关系;有助于塑造理想人格;有利于传承优秀传统文化。

【详解】

(1)特点:根据材料“帝王与士大夫非常重视子女训诫”可归纳出统治阶层重视;根据材料“宋朝家训除诗歌、铭、短文外,还出现了大量专著”可归纳出形式灵活多样;根据材料“唐宋家训首重忠君报国,次则重修身守礼”可归纳出渗透儒家思想;根据材料“士大夫家训无不要求子弟苦读以求取功名,读书做官论充斥其中”可归纳出功利色彩浓厚;根据材料“宋朝文人家庭重视女子的文化知识教育”可归纳出教育对象扩大。

(2)变化:根据材料“中国传统家训文化空前繁荣,甚至商贾之家都有家训”可归纳出扩展到社会各阶层;根据材料“。明太祖颁布的《教民六谕》,成为明朝家训的指导原则”可归纳出朝廷直接指导民间家训;根据材料“明清家训重视贞烈观”可归纳出强化封建礼教;根据材料“女子家训、家法惩戒、婚丧嫁娶规范等内容愈见增多”可归纳出教化内容增多。背景:结合所学知识可知,这需要从当时的商品经济发展、社会矛盾复杂、理学的影响及统治者加强思想控制等角度进行分析即可。

(3)价值:结合上述分析和所学知识可知,关于家训的当代价值可从有助于营造健康的政风及社会风气、有助于形成良好和谐的家庭关系、有助于塑造理想人格和有利于传承优秀传统文化等角度进行分析即可。

27.(1)特点:简朴性;原始及野蛮性;神权迷信色彩。

(2)变化:由罗马共和国公民扩大到整个罗马帝国境内的自由民。原因:罗马版图的不断扩大;商品经济和贸易的发展;罗马公民平等意识的增强。

【详解】

(1)特点:依据材料一“都是对于反映简单商品经济的民事法律关系的调整”可知简朴性;依据材料一“它保有原始公社的遗俗”可知是原始及野蛮性;依据材料一“伤害自己被保护人的保护者应交给地下神即予以证咒”可知具有神权迷信色彩。

(2)变化:依据材料二“罗马帝国境内的所有外来自由人都获得罗马市民权之后,才逐渐取消了对罗马市民法主体的限制”可知罗马法适用主体变化是由罗马共和国公民扩大到整个罗马帝国境内的自由民。原因:依据所学从万民法产生的背景围绕罗马版图的不断扩大、商品经济发展以及罗马公民平等意识增强等角度回答。

28.示例:体制因素是影响《民法典》编纂的关键因素。

20世纪五六十年代,新中国两次启动《民法典》编纂,表面上是因为1956年“整风反右”、1964年“四清”运动而被迫中断,实际上深层次的原因是我国当时实行的计划经济体制。这一体制下社会生活,尤其经济活动基本被纳入行政权力的控制范围,因此不需要民法协调。1979年第三次启动民法典的编纂时,当时农村刚启动包产到户等,国企改革还没开始,各种民事关系尚未定型,经济体制改革方向也不明确,制定完整的法典条件还不具备,影响到了《民法典》的编纂。

20世纪90年代以来,建设社会主义市场经济堡制的经济体制改革目标已经确定,市场经济也有了相当程度的发展,客观上需要一部系统完善的民法典,才有了被誉为“社会生活的百科全书”的《中华人民共和国民法典》。

总之,民法典是市场经济的基本法、市民生活的基本行为准则,其产生发展和我国经济体制改革紧密关联。

其他参考论题:

中国近现代的社会发展助推《民法典》的编纂实施

中国近现代《民法典》的编纂实施历程曲折

中国近现代《民法典》的编纂实施受世界他国的影响

中国近现代《民法典》的编纂实施影响社会发展

答案第2页,共7页

答案第1页,共7页

一、单选题

1.《后汉书》记载:“孔子曰:‘性相近也,习相远也’,言嗜恶之本同,而迁染之涂异也。夫刻意则行不肆,牵物则其志流。是以圣人导人理性,裁抑宕佚,慎其所与,节其所偏。”这表明

A.儒学积极借鉴其他学说 B.儒家学派已经出现思想分化

C.孔子十分重视礼俗教化 D.儒家政治理想已不适合时代

2.下表为中国古代不同时期的一些法律条文。这反映了中国古代

法 律 条 文 出 处

“子告父母、妇告威公(公婆)奴婢告主”则“勿听而弃告者市” 汉简《二年律令·告律》

“告祖父母、父母者,绞” 《唐律疏议·斗讼律》

“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主” 《大明律》

“亲属相为容隐” 《大清律例·刑律·诉讼》

A.宗法制度逐渐淡化 B.法律制度不断健全

C.伦理文化前后相继 D.身份等级固定不变

3.《大明律》中规定,权势家族犯罪,官吏只得奏闻,不得擅自过问;同时又规定权势家族不得结党营私、侵占民宅、诱卖良人为女婢,否则罪加一等。这体现出明代法律

A.对平民的保护形同虚设 B.有利于加强君主的权威

C.权势家族享有种种特权 D.注重维护社会秩序稳定

4.曹魏时陈群、刘劭等人制定《新律》,规定了“八议”制度,体现了周礼“刑不上大夫”的原则;《北齐律》则以“三纲”为立法准则,创制了“重罪十条”,将违背儒家礼义的10种不忠不孝、悖逆人伦的行为规定为不可饶恕的犯罪。这反映出当时的法律制定

A.开始出现援礼人法趋势 B.巩固了儒学的正统地位

C.标志着中华法系的形成 D.为律令儒家化奠定基础

5.下表整理自《考工记》中对西周城邑的记述,这表明西周

类别 天子的王城 诸侯的国都 卿大夫的都城

城墙高度 九雉(雉为一尺) 七雉 五雉

南北向道路宽度 宽九轨(九辆车的宽度) 宽七轨 宽五轨

A.天子严控诸侯与卿大夫 B.建筑规划突出礼制观念

C.统治者对城邑进行改建 D.对城市进行合理的规划

6.汉武帝时期,官员审判案件时可以将《诗》《书》《礼》《易》《春秋》,特别是《春秋》中所集中体现的封建伦理观念作为判案依据,史称“春秋决狱”。这说明

A.“五经”收录了大量法律文献 B.儒家伦理成为治国的重要依据

C.汉武帝推崇依法治国的理念 D.汉代司法审判充满了人文色彩

7.明清时期的乡约与宋朝相比,发生的重要变化是

A.失去了教化作用 B.以民间组织为主

C.逐渐与法律合流 D.没有了约束力

8.统治阶级提倡妇女守节,理学家程顾甚至宣扬“饿死事小,失节事大”。但据学者统计,南宋一本小小的《夷坚志》里面记载61例妇女改嫁的事件,三嫁者6人,连皇帝的妃子都可以改嫁,如宋光宗的一个贵妃就改嫁到民间。对此合理的解释是

A.当时理学社会影响有限 B.儒学正统地位遭到动摇

C.程朱理学并不束缚人性 D.婚姻自由成为主流取向

9.(2019黑龙江铁人中学高一月考)1804年的《法国民法典》借鉴了《查士丁尼民法大全》中的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对、契约自由、过失责任三项基本原则。它与《德国民法典》是欧洲大陆法系的两大具有代表性的法律制度。这表明罗马法

A.成为近代西方的主要法学渊源和法律先导 B.为推动资本主义发展提供了有力武器

C.成为资产阶级对外扩张征服世界的理论 D.是世界史上最早的系统完备的法律体系

10.1764年7月,意大利人贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》一书中提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。这一言论体现了( )

A.正当审判程序原则 B.无罪推定原则 C.天赋人权原则 D.人人平等思想

11.日耳曼人的家庭中,家长权虽大,但是家长做出重要的法律行为时,由于涉及全家利益,不能个人决定,而是要征得家庭中成年男子的同意。作为氏族成员,当本氏族有人受到外氏族人侵害时,必须与其他氏族成员共同复仇。这反映出日耳曼部落( )

A.同态复仇观念严重 B.男性居于社会支配地位

C.维护贵族阶层利益 D.团体本位主义意识浓厚

12.1517年,《九十五条论纲》发表,痛斥教廷推销赎罪券的欺骗行为,拉开了宗教改革的序幕。下列关于它的内容表述正确的是

①人的灵魂获救靠自己的信仰,上帝面前人人平等

②主张建立独立的民族教会和廉俭教会

③力主用民族语言进行宗教活动

④批判宗教狂热,主张宗教信仰自由

A.②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

13.西塞罗服膺于希腊文教的精深与高妙,但又在作品中多次强调:父亲、家庭生活、实践经验以及罗马人的习俗、法律、制度和传统等,比希腊学校和书本对自己的影响更重要。其主张

A.开创人文主义的教育思想 B.强调家庭对教育的决定作用

C.弘扬罗马民族的传统文化 D.体现自然法理念的深入人心

14.嫁资是女子出嫁时带到夫家的笔财产。古罗马在法律上确立了嫁资返还制,规定夫妻离婚时,不管有无婚前协议,男方都必须将嫁资返还给女方,且返还的财产须与嫁资等值。嫁资返还利的施行

A.维系了婚姻与家庭的稳定 B.保证了妇女对婚姻的主导权

C.促成古罗马私法体系形成 D.体现了公平公正的法治理念

15.相对于农业来说,早期罗马社会的工商业还比较落后,人们对交易安全的关注甚于交易的便捷,所以象征的行为和庄严的语言,冗长的和繁复的仪式是为了使有关各方都能注意到交易的重要性,并使证人可以因此而获得深刻的印象。以上材料说明罗马法的形式主义特征

A.象征作用大于实际作用 B.因商品经济发展而衰落

C.不能满足人们生活需要 D.具有一定的实质性意义

16.1764年7月,意大利人贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》一书中提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。贝卡利亚的说法体现了

A.无罪推定原则 B.社会契约思想

C.权力制衡原则 D.程序公正理论

17.《中华人民共和国宪法修正案》把第二十四条第二款中“国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”修改为“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”,这一变化体现了

A.社会主义核心价值观有利于社会主义市场经济的良性发展

B.倡导社会主义核心价值观是发展中国特色社会主义文化的中心环节

C.只有依靠宪法才能培育、践行社会主义核心价值观

D.社会主义核心价值观要与国民教育、精神文明创建相融合

18.1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时

A.我国的民主政治建设趋于法制化

B.加强法制建设是为了巩固新政权

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关

D.政治体制改革推动了依法治国的全面实施

19.1987年,邓小平指出:“只有在安定团结的局面下搞建设才有出路。一切反对、妨碍我们走社会主义道路的东西都要排除,一切导致中国混乱甚至动乱的因素都要排除。”要排除影响社会主义建设的障碍,必须

A.运用阶级斗争的手段 B.运用经济的手段

C.依靠人民群众的力量 D.运用法制的手段

20.1978年至1992年全国人大及其常委会制定了二百三十多部重要法律,其中包括1982年宪法、《刑法》、《民法通则》、《民事诉讼法》等。这一立法高峰的出现

A.保障了从新民主主义社会向社会主义社会的过渡

B.为社会主义民主和法制建设奠定了基础

C.表明了依法治国写入宪法

D.促进了社会主义法律体系的建设

21.自1982年宪法颁布以来,历经五次修正,综合表内修改内容,可知这一历程反映了( )

时间 会议 修改内容(部分)

1988年 七届全国人大一次会议 私营经济是社会主义公有制经济的补充

1993年 八届全国人大一次会议 国家实行社会主义市场经济

1999年 九届全国人大二次会议 实行依法治国,建设社会主义法治国家

2004年 十届全国人大二次会议 公民的合法的私有财产不受侵犯,国家尊重和保障人权

2018年 十三届全国人大一次会议 “健全社会主义法制”修改为“健全社会主义法治”

A.人民代表大会制度的巩固 B.社会主义道路的探索不断深化

C.新中国法治建设的完成 D.社会主义法治国家建立

22.从社会主义建设过程中涌现出的英雄模范人物,如焦裕禄、王进喜、邓稼先,到2010年感动中国的“雷锋传人”郭明义,他们身上体现出的共同精神是

A.无私奉献的国际主义精神 B.顽强抗敌的爱国主义精神

C.团结奋进的集体主义精神 D.全心全意为人民服务的精神

23.中国人民大学法学院院长韩大元教授指出,无论是在1954年宪法草案的起草过程中,还是在1954年宪法草案初稿的讨论中,参与人员既有政治精英和知识分子,也有普通工人和农民。这表明1954年宪法的制定( )

A.体现了人民民主原则 B.发挥了人大制度作用

C.保证了参与主体的广泛性 D.坚持了社会主义原则

24.1949年年底,上海军管会文艺处的负责人在一次座谈会上表示,如一下子不让英美片放映,则不能供应市场的需要,明年我们除了尽量做苏联的翻版片和国营厂制作新片外,仍不够供应市场。这说明新中国电影事业

A.践行了"百花齐放"方针 B.致力于电影产量的提高

C.注重满足群众精神需求 D.借鉴了英美电影的经验

25.2018年,第十三届全国人大常委会通过的《中华人民共和国食品安全法》修正案规定:食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动,保证食品安全,诚信自律,对社会和公众负责,接受社会监督,承担社会责任。据此可知

A.国家以法律手段保障食品安全 B.食品生产标准体系确立

C.国家食品安全监管体系完善 D.食品安全问题开始受到国家重视

二、材料分析题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐宋时期,帝王与士大夫非常重视子女训诫,唐朝诗歌家训别具一格,宋朝家训除诗歌、铭、短文外,还出现了大量专著。唐宋家训首重忠君报国,次则重修身守礼。士大夫家训无不要求子弟苦读以求取功名,读书做官论充斥其中。唐朝前期,贵族妇女娇奢问题突出,《女孝经》《女论语》应运而生,宋朝文人家庭重视女子的文化知识教育,对女子德行的规范已经带上封建纲常的烙印。

——摘编自陈志勇《唐宋家训研究》

材料二 明清时期,中国传统家训文化空前繁荣,甚至商贾之家都有家训。明太祖颁布“孝顺父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”的《教民六谕》,成为明朝家训的指导原则。清朝统治者对明太祖的“六谕”稍作修改,要求乡约每月宣讲。明清家训重视贞烈观,以致“饿死事小,失节事大”妇孺皆知,女子家训、家法惩戒、婚丧嫁娶规范等内容愈见增多。

——摘编自徐少锦《中国家训史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋家训的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明清时期家训文化的变化,并简析其变化的背景。

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出中国传统家训的当代价值。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一:《十二铜表法》是以私法为核心内容的,其第四表家父权、第五表继承与监护、第六表所有权及占有、第七表房屋及土地以及散见于其他表中的一些规范,都是对于反映简单商品经济的民事法律关系的调整;它保有原始公社的遗俗,如死者没有遗嘱,又没有继承人,则财产归属父系的最近亲属继承。又如,故意伤人肢体而未能取得和解时,伤人者也应受到同样的伤害(第八表);伤害自己被保护人的保护者应交给地下神即予以诅咒。

——摘编自语和、董跃《〈法经〉与〈十二铜表法〉之比较》

材料二:公元212年,卡拉卡拉帝授予被征服地臣民市民资格,罗马帝国境内的所有外来自由人都获得罗马市民权之后,才逐渐取消了对罗马市民法主体的限制。罗马法的主体之所以如此狭隘,是与罗马早期落后的社会经济发展水平相适应的。

——摘编自谭建华《试论罗马法形式主义的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《十二铜表法》体现的法制特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出罗马法适用主体发生的变化,并分析变化原因。

三、论述题

28.阅读材料,完成下列要求。

材料

中国古代 在自然经济和专制统治环境下,不具备产生诸如自由、平等、权利、义务等近代民法观念的条件

清末 1902年清廷下诏“参酌外国法律”,改订律例。仿德、日民法典的立法理念和编纂方法,1910年完成《大清民律草案》。但随着王朝终结,未及颁行

民国 北洋政府以大清民律草案为蓝本,完成民国民律草案。因时局多变,未能完成立法程序。1930年国民政府在此前民律基础上修订的《中华民国民法》颁布实施。废除了中国传统法律中的旧名词,西方禁止刑讯、独立审判的原则及审判公开制度、陪审及辩护制度等也逐渐进入中国法律体系

20世纪五 六十年代 20世纪五六十年代,新中国两次启动《民法典》起草工作,但因政治运动等被迫中断。初成的两部草案与苏联民法典一脉相承,如“财产流转”便将继承制度排除在外,但加入了预算、税收等计划经济方面的内容

20世纪七 八十年代 1979年第三次启动民法典编纂。但立法机关认为经济体制改革刚刚开始,各种民事关系尚未定型,制定完整的法典条件还不具备,故决定先分步制定民事单行本

20世纪90年代到21世纪初 1992年邓小平南巡讲话,确立了改革开放的方向。随后与之相适应的担保法、合同法等相继制定,身份平等、权利神圣等私法理念也备受推崇。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草逐步加快

2020年5月 《中华人民共和国民法典》颁布施行,被誉为“社会生活的百科全书”

——摘编自何勤华《西方法学史纲》、梁慧星《中国民法典草案建议稿》等

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

试卷第4页,共7页

试卷第1页,共7页

参考答案

1.C

【详解】

根据材料“圣人导人理性,裁抑宕佚,慎其所与,节其所偏”可知,孔子对礼俗教化的重视,故C项正确;A、D两项材料没有体现,排除;B项出现在战国时期,排除。

2.C

【详解】

根据材料“子告父母、妇告威公(公婆)奴婢告主”“勿听而弃告者市”“告祖父母、父母者,绞”“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主”等信息可知,反映了中国古代不同时期的一些法律条文对血缘孝亲关系的维护,体现了伦理文化前后相继,C项正确;宗法制度在春秋战国时期已经瓦解,材料内容没有体现宗法制度,A项错误;材料内容主要体现了中国古代不同时期的法律对血缘孝亲关系的规定和维护,不能体现法律制度的健全问题,B项错误;材料内容主要体现了法律条文对维护血缘伦理关系的相关规定,没有体现身份等级,D项错误。

3.D

【详解】

材料中对权势家族的各种规定主要是为了稳定社会秩序,故D项正确;材料中主要强调的是对权势家族的法律,并未涉及对平民的保护的信息,故A项错误;材料中并未涉及加强君主权威,故B项错误;根据材料中对权势家族不得“结党营私、侵占民宅、诱卖良人为女婢,否则罪加一等”得出其并不享有种种特权,故C项错误。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,魏晋南北朝时期,曹魏的“八议”制度中体现了周礼的原则,《北齐律》以“三纲”为立法准则,创制“重罪十条”等,反映出当时的法律制定巩固了儒学的正统地位,B项正确;材料不能说明“援礼入法趋势”开始出现,A项错误;材料不能说明中华法系的形成,C项错误;为律令儒家化“奠定基础”是在两汉时期,并且这一结论在材料中也没有体现,D项错误。

5.B

【详解】

从《考工记》中可以看出,对“王城”“国都”“都城”的城墙高度、道路的宽度都有明确的规定,这体现了西周时期,城市建设中比较重视礼制,故B项正确;A项概念太大;CD项材料总没有体现。

6.B

【详解】

根据材料可知“春秋决狱”是指官员审判案件时,可以将五经,尤其是《春秋》中集中体现的封建伦理观念作为判案依据,表明儒家的伦理和思想主张在当时已成为治国的重要依据,B项正确;“六经”是儒家经典,并未收录法律文献,A错误;材料体现的是儒家思想对司法审判的影响,不是依法治国,C错误;材料体现的是汉代司法审判受到儒家思想的影响,不是人文色彩。D错误。

7.C

【详解】

明清时期的乡约并没有失去了教化作用,故A排除;明清时期的乡约以政府组织为主,故B排除;明清时期的乡约逐渐与法律合流,故C正确;明清时期的乡约有约束力,故D排除。

8.A

【详解】

虽然理学在南宋时期是官方哲学,理学家程顾甚至宣扬“饿死事小,失节事大”,但依然有很多妇女改嫁事件发生,这表明在当时理学的社会影响力有限,故选择A;新文化运动使儒学正统地位遭到动摇,排除B;程朱理学强调“三纲五常”,東缚人性,排除C;婚姻自由在近代才开始成为主流取向,排除D。

9.A

【详解】

依据材料“《法国民法典》借鉴了《查士丁尼民法大全》中的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对、契约自由、过失责任三项基本原则”可知,欧洲大陆法系代表之一的《法国民法典》沿用了罗马法的一些原则,说明罗马法成为近代西方的主要法学渊源和法律先导,A项正确;罗马法是奴隶社会的法律,不能推动资本主义发展,排除B项;罗马法维护的是奴隶主贵族的利益,与资产阶级对外扩张无关,排除C项;罗马法虽然是世界史上最早的系统完备的法律体系,但与题意不符,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】

结合所学知识可知,在法官判决某个嫌疑人有罪前,社会和个人不能将其当作罪犯处理,体现了未经审判证明有罪前,推定被控告者无罪即无罪推定原则,B项正确;材料反映的并非“正当审判程序”原则,排除A项;天赋人权原则与未经审判证明有罪前,被控告者无罪等不符,排除C项;材料主旨并非要说明“人人平等”,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】

结合所学知识可知,家庭中事关全家利益的重要决定,家长要征得主要家庭成员同意,氏族成员都要参加捍卫氏族利益和尊严活动等,反映出日耳曼部落具有浓厚的团体本位主义意识,D项正确;同态复仇观念严重只是材料部分信息,并非材料主旨,排除A项;材料强调的并不是男性在部落中的社会地位,排除B项;材料内容与维护贵族阶层利益无关,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】

由题干材料并结合所学可知,马丁·路德认为人的灵魂获救靠自己的信仰,不靠烦琐的宗教仪式;上帝面前人人平等;主张建立独立的民族教会和廉俭教会,力主用民族语言进行宗教活动,①②③正确,B正确;德意志宗教改革形成了新教中的路德派,其并未主张宗教信仰自由,④错误。排除含④的A、C、D三项。

13.C

【详解】

西塞罗在称赞希腊文化的同时,更加强调罗马社会以及习俗、法律对自己的影响更大,这说明西塞罗是立足于民族立场,体现了其对传统文化的认同,意在弘扬罗马民族的文化,C正确;A错在“开创”,排除;B在西塞罗的主张中并未体现,排除;自然法理念的影响在材料中并未提及,排除D。

14.D

【详解】

嫁资是女子出嫁时带到夫家的笔财产,从所有权来看,原本属于女性一方,因此罗马法中的嫁资返还制维护了女性的财产所有权,体现了法律的公平公正性,D正确;嫁资返还制是在离婚情况下执行,说明这一制度本身并不能维系婚姻与家庭的稳定,A排除;古代罗马是男权社会,婚姻的主导权在男性而非女性,排除B;嫁资返还制是罗马法律内容的一部分,题干中并未提及其和私法形成之间的关系,排除C。

15.A

【详解】

材料解释了在工商业尚不发达的早期罗马社会,重视程序和仪式的公民法有一定的象征作用,即使得有关各方都能注意到交易的重要性,并使证人可以因此而获得深刻的印象,即象征作用大于实际作用,A正确;公民法在商品经济发展后依然存在,排除B;题干并未强调罗马法形式主义的弊端,排除C;题干内容凸显了罗马法中形式主义的象征性意义而非实质性作用,排除D。

16.A

【详解】

根据材料“在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的”可知体现了无罪推定原则,A项正确;BCD三项与材料不符,排除。

17.D

【详解】

根据材料以及所学知识可知《中华人民共和国宪法修正案》在“爱祖国、爱人民……爱社会主义的公德”修改为“社会主义核心价值观”的相关内容,这一变化体现了社会主义核心价值观与国民教育、精神文明创建的融合,D项正确;A项与材料信息无关,排除A项;加强社会主义思想道德建设是发展中国特色社会主义文化的中心环节,排除B项;C项说法绝对,排除C项。故选D项。

18.C

【详解】

根据材料“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制”可知1956年三大改造的完成促使国内主要矛盾发生变化,进而推动中国法制建设,C项正确;“趋于”表述不符合史实,排除A项;法制建设是为了加强民主政治的建设,排除B项;1956年没有进行政治体制改革,排除D项。故选C项。

19.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,十年“文革”,因民主法制遭践踏,社会动荡不安,给中国带来了深重的灾难。十一届三中全会召开,拨乱反正,一切以经济建设为中心,社会主义建设取得了长足进展。为吸取历史上的经验教训,1987年,邓小平强调,只有在安定团结的局面下搞建设才有出路,一切反对、妨碍我们走社会主义道路的东西,一切导致中国混乱甚至动乱的因素都要排除。邓小平所说的要排除影响社会主义建设的障碍,必须运用法制的手段,只有用法制手段,才能保障社会稳定,才能保障社会主义建设,D项正确;1978年中共十一届三中全会抛弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针,排除A项;运用经济的手段,可以调动人民群众的生产积极性,但不能防止“混乱”“动乱”,排除B项;人民群众是国家的主人,是建设社会主义的主力军,但这不能防止“混乱”“动乱”,“文革”时期的动乱就是证明,排除C项。故选D项。

20.D

【详解】

“1978年至1992年全国人大及其常委会制定了二百三十多部重要法律”,依据所学知识可知,这一立法高峰的出现促进了我国社会主义法律体系的建设,D项正确;“新民主主义社会向社会主义社会的过渡”指的是过渡时期,排除A项;为社会主义民主和法制建设奠定基础的是1954年宪法,排除B项;1999年把依法治国写入宪法,排除C项。故选D项。

21.B

【详解】

1982年宪法颁布后的修正、完善、健全,体现的是社会主义道路探索的不断深化,故选B项;修正内容没有涉及人民代表大会制度,排除A项;C项“完成”说法错误,排除C项;我国正在向社会主义法治国家迈进,排除D项。故选B项。

22.D

【详解】

结合所学知识可知,焦裕禄、王进喜、邓稼先和郭明义均是我国社会主义建设时期的模范人物,他们身上体现的是全心全意为人民服务的精神,D正确;ABC与材料无关,未涉及相关信息,排除。故选D。

23.C

【详解】

材料“参与人员既有政治精英和知识分子,也有普通工人和农民”体现的是参与主体的广泛性,C正确;ABD与材料无关,排除。故选C。

24.C

【详解】

1949年底即新中国成立不久,上海文艺负责人建议逐步减少美英电影,增加苏联翻版片和国产电影制作,想方设法保障影片供应,满足市场需要,说明新中国电影事业注重满足群众精神需求, C项正确;“百花齐放”方针是在1956年提出的,A项错误;材料不能说明新中国电影事业致力于电影“产量”的提高,B项错误;借鉴了英美电影的经验在材料中没有体现,D项错误。

25.A

【详解】

全国人大常委会即国家最高权力机关制定食品安全法的修正案,明确相关人员职责,要求其接受社会监督,承担社会责任等,反映国家以法律手段保障食品安全,A项正确;材料不能说明我国确立了食品生产标准体系,B项错误;国家食品安全监管体系完善在材料中没有体现,C项错误;食品安全问题开始受到国家重视与全国人大常委会通过食品安全法“修正案”不符,D项错误。

26.(1)特点:统治阶层重视;形式灵活多样;渗透儒家思想;功利色彩浓厚;教育对象扩大。

(2)变化:扩展到社会各阶层;朝廷直接指导民间家训;强化封建礼教;教化内容增多。

背景:统治者加强思想控制;商品经济发展;人口膨胀,社会矛盾复杂化;程朱理学受到推崇。

(3)价值:有助于营造健康的政风及社会风气;有助于形成良好和谐的家庭关系;有助于塑造理想人格;有利于传承优秀传统文化。

【详解】

(1)特点:根据材料“帝王与士大夫非常重视子女训诫”可归纳出统治阶层重视;根据材料“宋朝家训除诗歌、铭、短文外,还出现了大量专著”可归纳出形式灵活多样;根据材料“唐宋家训首重忠君报国,次则重修身守礼”可归纳出渗透儒家思想;根据材料“士大夫家训无不要求子弟苦读以求取功名,读书做官论充斥其中”可归纳出功利色彩浓厚;根据材料“宋朝文人家庭重视女子的文化知识教育”可归纳出教育对象扩大。

(2)变化:根据材料“中国传统家训文化空前繁荣,甚至商贾之家都有家训”可归纳出扩展到社会各阶层;根据材料“。明太祖颁布的《教民六谕》,成为明朝家训的指导原则”可归纳出朝廷直接指导民间家训;根据材料“明清家训重视贞烈观”可归纳出强化封建礼教;根据材料“女子家训、家法惩戒、婚丧嫁娶规范等内容愈见增多”可归纳出教化内容增多。背景:结合所学知识可知,这需要从当时的商品经济发展、社会矛盾复杂、理学的影响及统治者加强思想控制等角度进行分析即可。

(3)价值:结合上述分析和所学知识可知,关于家训的当代价值可从有助于营造健康的政风及社会风气、有助于形成良好和谐的家庭关系、有助于塑造理想人格和有利于传承优秀传统文化等角度进行分析即可。

27.(1)特点:简朴性;原始及野蛮性;神权迷信色彩。

(2)变化:由罗马共和国公民扩大到整个罗马帝国境内的自由民。原因:罗马版图的不断扩大;商品经济和贸易的发展;罗马公民平等意识的增强。

【详解】

(1)特点:依据材料一“都是对于反映简单商品经济的民事法律关系的调整”可知简朴性;依据材料一“它保有原始公社的遗俗”可知是原始及野蛮性;依据材料一“伤害自己被保护人的保护者应交给地下神即予以证咒”可知具有神权迷信色彩。

(2)变化:依据材料二“罗马帝国境内的所有外来自由人都获得罗马市民权之后,才逐渐取消了对罗马市民法主体的限制”可知罗马法适用主体变化是由罗马共和国公民扩大到整个罗马帝国境内的自由民。原因:依据所学从万民法产生的背景围绕罗马版图的不断扩大、商品经济发展以及罗马公民平等意识增强等角度回答。

28.示例:体制因素是影响《民法典》编纂的关键因素。

20世纪五六十年代,新中国两次启动《民法典》编纂,表面上是因为1956年“整风反右”、1964年“四清”运动而被迫中断,实际上深层次的原因是我国当时实行的计划经济体制。这一体制下社会生活,尤其经济活动基本被纳入行政权力的控制范围,因此不需要民法协调。1979年第三次启动民法典的编纂时,当时农村刚启动包产到户等,国企改革还没开始,各种民事关系尚未定型,经济体制改革方向也不明确,制定完整的法典条件还不具备,影响到了《民法典》的编纂。

20世纪90年代以来,建设社会主义市场经济堡制的经济体制改革目标已经确定,市场经济也有了相当程度的发展,客观上需要一部系统完善的民法典,才有了被誉为“社会生活的百科全书”的《中华人民共和国民法典》。

总之,民法典是市场经济的基本法、市民生活的基本行为准则,其产生发展和我国经济体制改革紧密关联。

其他参考论题:

中国近现代的社会发展助推《民法典》的编纂实施

中国近现代《民法典》的编纂实施历程曲折

中国近现代《民法典》的编纂实施受世界他国的影响

中国近现代《民法典》的编纂实施影响社会发展

答案第2页,共7页

答案第1页,共7页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理